Людвик Ашкенази

Собачья жизнь и другие рассказы

Брут

Пер. П.Гуров

«Как это прекрасно — служить человеку! — сказал себе Брут, немецкая овчарка. — Как это возвышенно — носить корзинку. Пойду-ка я помедленнее, чтобы растянуть удовольствие».

Брут неторопливо брёл по улице Гумбольдта на Виноградах. Он рассеянно смотрел прямо перед собой; в зубах у него покачивалась плетёная корзинка, с какой ходят за покупками. В ней лежали два плохо пропечённых рогалика, три сигареты, завёрнутые в «Дер Нейе Таг», и одна скверная, почерневшая гнилая свёкла.

Такая медлительность вовсе не была у него в натуре. Это была преднамеренная, гурманская медлительность. Таким способом Брут продлевал минуты радости. Немало уже написано о собачьей верности, но никто, кажется, ещё не сказал, что верность — это счастье. Кто служит тому, кого любит, тот уже получает свою награду.

В этот ранний час Брут не встречал на улице Гумбольдта ни собак, ни интересных людей; он увидел только клячу почтальона, которая вот уже восемнадцать лет каждое утро стояла у трактира. Кобыла была добродушна, но ещё не смирилась с тем, что постарела, и поэтому всем завидовала. Она завидовала Бруту за его лёгкий бег, за его лёгкую поклажу и вообще за всю его лёгкую жизнь. Она не могла себе представить, как это кто-нибудь от рождения до смерти ходит без почтовой тележки, да к тому же ещё видит обоими глазами сразу. Она смотрела на Брута только левым глазом, а правый устремляла на другой тротуар, завидуя другой собаке.

Около кобылы Брут совсем замедлил шаг; он вызывающе покачал корзинкой, которую держал в зубах, и ещё издали втянул ноздрями запах лошади, чтобы узнать, сколько ей осталось жить. Каждый день он ждал, что она вот-вот подохнет. И втайне надеялся, что это случится около трактира.

Когда-то давно-давно, до войны, когда кобыла была ещё в теле, Бруту приснился сон, что у собак случается очень редко; ему приснилось, будто он во главе своры серых овчарок гонится по снегу за почтовым возком. Они тогда загрызли кобылу почтальона. С тех пор Брут всегда чуял терпкий запах её крови. И стыдился этого, потому что был домашней собакой и жил в семье филолога-латиниста. Он даже знал одно латинское слово — «Брут».

«Когда я миную кобылу, запахнет гуляшом или перцем, — сказал себе Брут. Там можно на минутку остановиться; это единственное место на всей улице, где варят мясо уже к завтраку и при этом не закрывают окна».

Запах живущих там людей был очень хорошо знаком Бруту, и нельзя сказать, чтобы люди эти ему нравились. Он знал, что, когда они с Маленькой во время прогулки проходят мимо, занавеска на окне часто приподнимается; и то, что при этом говорят, похоже на плевок.

В оправдание чувств Брута можно сказать, что за окном, где варили мясо уже к завтраку, жил дворник, который был платным осведомителем гестапо. Брат у него был мясник, а дочку он выдал за богатого крестьянина, так что дом у него был полная чаша, ел он всегда досыта и время от времени на кого-нибудь доносил, лишь бы самому жить спокойно.

«Что бы я сделал, — подумал Брут, — если бы они как-нибудь налили мне тарелку подливки и выставили на тротуар?»

Из врождённой деликатности он не ответил себе на этот вопрос, а только облизнулся и тихонько, про себя, заскулил; он уже давно не наедался досыта, потому что хозяйка его была бедна и жили они голодно. Но он никогда не сердился на неё за это: как все собаки — хотя и не все люди, — он чувствовал, что хороший обед ещё не означает хорошей жизни.

Он стал думать о своей хозяйке и о том, как отдаст ей корзинку. Оставалось пройти ещё три дома и много ступенек. А потом скрипнет дверь, Маленькая кивнёт ему, и этот кивок скажет всё, что может получить собака за принесённую корзинку: что есть на свете война и голод, но есть ещё и любовь и верность.

У каждого этажа был свой запах. На первом жил стоматолог, которого к тому же звали Юлий Цезарь. Мимо этой двери Брут пробегал торопливо и с отвращением: он чувствовал, что там делают больно людям, а может быть, и того хуже — собакам. Через щели, через замочную скважину, через дверной глазок оттуда всё время струились облачка эфира и какой-то странный гнилостный запах. Лишь изредка Брут задерживался здесь — когда в дверь звонили дамы. Он чувствовал к ним симпатию и жалость, которые были отражением его великой любви к Маленькой. Он мысленно предостерегал их, а потом уже поднимался на второй этаж. Там пахло кипячёным молоком и пелёнками.

На третьем этаже царил запах тонкой пыли, какая собирается на книгах, а на четвёртом уже пахло Маленькой — сиреневым мылом, сладким потом и овечьей шерстью, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая когда-то в молодости стерегла овец в Калабрии.

Люди мало знают о собачьем сердце; и они мало знают о той великой и благостной силе, которой обладают почесывающие и поглаживающие пальцы и ласковый взгляд. Лишь мгновение смотрел Брут в глаза человека и сейчас же отворачивался, чтобы не увидеть перемены, чтобы сохранить то, что ему дали, унести с собой то, что он получил. Никто лучше собак не знает, как переменчива людская привязанность.

«Сейчас я поскребусь в дверь, — сказал себе Брут. — Сначала только чуть-чуть поскребусь. Если она услышит — тем лучше. Это значит, что она прислушивается, что она ждёт меня. А если не услышит, поскребусь чуточку погромче. И только уж на самый худой конец тявкну. Жаль, что мы, собаки, не можем ни о чём говорить с людьми, а то мы научили бы их по запаху распознавать добро и зло».

Но дверь открыла не Маленькая. На площадку вышел низенький человечек, мятый и пыльный, от которого пахло волглой периной и суррогатным мармеладом; он споткнулся о Брута, которого сперва не заметил, испугался и побежал вниз по лестнице так быстро, что Бруту ужасно захотелось броситься за ним. Он презирал всех, кто его боялся, и узнавал их безошибочно. Но не трогал, потому что их было слишком много.

Он вошёл в дверь, которая так и осталась открытой, и услышал, что Маленькая плачет. Поэтому он понёс прямо к ней рогалики и сигареты — но главное, рогалики, так как предполагал, что чаще всего люди плачут от голода. Как обычно, он сел перед ней и стал смотреть на неё так называемым преданным собачьим взглядом, который на самом деле выражает много больше, чем простую преданность. В нём есть также готовность повиноваться и огромная благодарность за самый малый знак привязанности.

— Благодарю вас, господин пёс, — сказала Маленькая. Глаза у неё были красные.

Тогда он положил корзинку к её ногам и особым собачьим чутьём понял, что тому, жёлтому, от которого пахло волглой периной, не следовало приходить. Он не только боялся, сказал себе Брут, он отвратительно вонял.

Брут не знал, для чего существует бумага, и не умел читать. Он не понимал, что этот человечек был всего только мелким служащим, разносившим смертные приговоры. На пустом кухонном столе возле чашки с желудёвым кофе лежал лист бумаги, на котором было написано:

«Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных, а именно: собак, как породистых, так и беспородных, кошек (и котов), а равным образом и обезьян, кроликов, морских свинок, белых мышей, хомяков и других млекопитающих; а также домашнюю птицу, как-то: кур, цесарок, голубей и иных птиц из семейства куриных, а кроме того, попугаев, канареек, колибри, трясогузок, щеглов и прочих птиц; далее — рыб, как аквариумных, так и прочих, а также, буде таковые окажутся в наличии, змей, ящериц, черепах и других пресмыкающихся.

Вышепоименованные животные должны быть сданы в течение 18,19, 20 и 22 чисел сего месяца в центральный приёмник в Трое[1] с получением соответствующей справки.

Настоящее распоряжение издано в удовлетворение настойчивых и многочисленных пожеланий различных обществ по охране животных, а также широких масс населения, уже давно и вполне справедливо требующих положить конец ритуальным убийствам бессловесных животных, а также садизму, содомизму и иным видам жестокого обращения с таковыми.

Подлинный подписал: группенфюрер К.-Г. Франк.

С подлинным верно: доктор юриспруденции Дионизиус Коза-Филипповский».[2]

Ашкенази Людвик » Собачья жизнь и другие рассказы — читать книгу онлайн бесплатно

Конец

Книга закончилась. Надеемся, Вы провели время с удовольствием!

Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями:

Оглавление:

-

Брут Пер. П.Гуров

1

-

Псих Пер. П.Гуров

8

-

Зизи, или Собачья жизнь Пер. П.Гуров

11

-

Рассказы

14

-

Дети Пер. Г. Гуляницкая

14

-

Голубая искра Пер. Г. Гуляницкая

16

-

Ромео Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер

20

-

Лебл Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер

21

-

Пропал кондитер Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер

23

-

Про Это Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер

25

-

Бюст Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер

27

-

Двадцатый век Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер

30

-

Яичко Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер

31

-

Послесловие…

32

-

…и комментарии

33

Настройки:

Ширина: 100%

Выравнивать текст

Не для детей. Однозначно не для детей. Для подростков, лет с 12 КАК МИНИМУМ.

Знаю, что издательство «Теревинф» издает хорошие детско-подростковые книги. Знаю, как факт. Взяла все не глядя. Оформление мне, если быть до конца честной, не нравится совсем, но эта как раз та литература, которую я беру из-за текста.

Сейчас я нахожусь в процессе чтения данной книги. Прочла пока половину, но уже то, что я прочла ясно показало мне что книга НЕ ДЕТСКАЯ. Все ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ рассказы Людвика Ашкенази пронизаны любовью, это так, но пронизаны они еще и болью, трагизмом и невыносимой печалью… Читать — лично мне — очень тяжело, никогда не назову его рассказы легкими. Наворачиваются слезы и душит боль. Да, я прекрасно понимаю, что есть вещи, которые НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ и НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ… Но кроме этого есть еще и Страна Детства, куда эти понятия не должны быть вписаны.

Я очень благодарна моей семье, за то, что они в свое время подарили мне эту Страну. В мире моего детства не было боли, но было Волшебство, Чудеса и Радость. Моей няней была Мэри Поппинс, я дружила с Питером Пэном, общалась с Муфтой, Полботинком и Моховой Бородой, смеялась над проделками Карлсона и бывала в гостях у принца Мио. И теперь я понимаю, насколько это важно для каждого ребенка.

«Собачью жизнь» я бы рекомендовала прочесть всем, но только не детям. Творчество этого Писателя с большой буквы не рассчитано на детей… Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок как можно позже узнал, что такое Холокост, и что в Чехии когда-то было так:

10.1936: запрет евреям пользоваться читальными залами публичных библиотек.

10.1938: евреям запрещен доступ в театры, кино- и концертные залы, музеи, на выставки, открытые доклады и лекции, спортивные соревнования, катки, бассейны — общественные и частные.

12.1938: евреям запрещено брать в библиотеке книги на дом и иметь водительские права.

09.1939: запрет выходить из дома после 8 часов вечера.

08.1940: запрет входить в городские парки и сады. Запрет пользоваться телефоном.

10.1940: конфискация у евреев швейных и пишущих машинок.

11-12.1941: распоряжение о сдаче евреями биноклей и фотоаппаратов, запрет пользоваться телефонами-автоматами и ездить в автобусах (разрешено только в трамвае, на передней площадке прицепного вагона).

03-04.1942: запрет на пользование трамваем. Запрет покупать цветы и иметь продуктовые запасы, появляться на вокзале.

05.1942: запрет держать домашних животных — собак, кошек, птиц.

Собачья жизнь и другие рассказы

Ашкенази Людвик

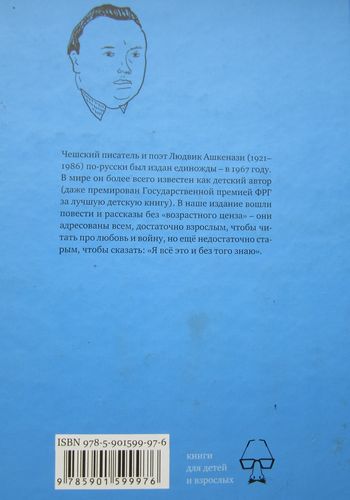

Чешский писатель и поэт Людвик Ашкенази (1921–1986) по-русски был издан единожды — в 1967 году. В мире он более всего известен как детский автор (даже премирован Государственной премией ФРГ за лучшую детскую книгу). В это издание вошли повести и рассказы без «возрастного ценза» — они адресованы всем, достаточно взрослым, чтобы читать про любовь и войну, но еще недостаточно старым, чтобы сказать: «Я все это и без того знаю».

Брут

Пер. П.Гуров

«Как это прекрасно — служить человеку! — сказал себе Брут, немецкая овчарка. — Как это возвышенно — носить корзинку. Пойду-ка я помедленнее, чтобы растянуть удовольствие».

Брут неторопливо брёл по улице Гумбольдта на Виноградах. Он рассеянно смотрел прямо перед собой; в зубах у него покачивалась плетёная корзинка, с какой ходят за покупками. В ней лежали два плохо пропечённых рогалика, три сигареты, завёрнутые в «Дер Нейе Таг», и одна скверная, почерневшая гнилая свёкла.

Такая медлительность вовсе не была у него в натуре. Это была преднамеренная, гурманская медлительность. Таким способом Брут продлевал минуты радости. Немало уже написано о собачьей верности, но никто, кажется, ещё не сказал, что верность — это счастье. Кто служит тому, кого любит, тот уже получает свою награду.

В этот ранний час Брут не встречал на улице Гумбольдта ни собак, ни интересных людей; он увидел только клячу почтальона, которая вот уже восемнадцать лет каждое утро стояла у трактира. Кобыла была добродушна, но ещё не смирилась с тем, что постарела, и поэтому всем завидовала. Она завидовала Бруту за его лёгкий бег, за его лёгкую поклажу и вообще за всю его лёгкую жизнь. Она не могла себе представить, как это кто-нибудь от рождения до смерти ходит без почтовой тележки, да к тому же ещё видит обоими глазами сразу. Она смотрела на Брута только левым глазом, а правый устремляла на другой тротуар, завидуя другой собаке.

Около кобылы Брут совсем замедлил шаг; он вызывающе покачал корзинкой, которую держал в зубах, и ещё издали втянул ноздрями запах лошади, чтобы узнать, сколько ей осталось жить. Каждый день он ждал, что она вот-вот подохнет. И втайне надеялся, что это случится около трактира.

Когда-то давно-давно, до войны, когда кобыла была ещё в теле, Бруту приснился сон, что у собак случается очень редко; ему приснилось, будто он во главе своры серых овчарок гонится по снегу за почтовым возком. Они тогда загрызли кобылу почтальона. С тех пор Брут всегда чуял терпкий запах её крови. И стыдился этого, потому что был домашней собакой и жил в семье филолога-латиниста. Он даже знал одно латинское слово — «Брут».

«Когда я миную кобылу, запахнет гуляшом или перцем, — сказал себе Брут. Там можно на минутку остановиться; это единственное место на всей улице, где варят мясо уже к завтраку и при этом не закрывают окна».

Запах живущих там людей был очень хорошо знаком Бруту, и нельзя сказать, чтобы люди эти ему нравились. Он знал, что, когда они с Маленькой во время прогулки проходят мимо, занавеска на окне часто приподнимается; и то, что при этом говорят, похоже на плевок.

В оправдание чувств Брута можно сказать, что за окном, где варили мясо уже к завтраку, жил дворник, который был платным осведомителем гестапо. Брат у него был мясник, а дочку он выдал за богатого крестьянина, так что дом у него был полная чаша, ел он всегда досыта и время от времени на кого-нибудь доносил, лишь бы самому жить спокойно.

«Что бы я сделал, — подумал Брут, — если бы они как-нибудь налили мне тарелку подливки и выставили на тротуар?»

Из врождённой деликатности он не ответил себе на этот вопрос, а только облизнулся и тихонько, про себя, заскулил; он уже давно не наедался досыта, потому что хозяйка его была бедна и жили они голодно. Но он никогда не сердился на неё за это: как все собаки — хотя и не все люди, — он чувствовал, что хороший обед ещё не означает хорошей жизни.

Он стал думать о своей хозяйке и о том, как отдаст ей корзинку. Оставалось пройти ещё три дома и много ступенек. А потом скрипнет дверь, Маленькая кивнёт ему, и этот кивок скажет всё, что может получить собака за принесённую корзинку: что есть на свете война и голод, но есть ещё и любовь и верность.

У каждого этажа был свой запах. На первом жил стоматолог, которого к тому же звали Юлий Цезарь. Мимо этой двери Брут пробегал торопливо и с отвращением: он чувствовал, что там делают больно людям, а может быть, и того хуже — собакам. Через щели, через замочную скважину, через дверной глазок оттуда всё время струились облачка эфира и какой-то странный гнилостный запах. Лишь изредка Брут задерживался здесь — когда в дверь звонили дамы. Он чувствовал к ним симпатию и жалость, которые были отражением его великой любви к Маленькой. Он мысленно предостерегал их, а потом уже поднимался на второй этаж. Там пахло кипячёным молоком и пелёнками.

На третьем этаже царил запах тонкой пыли, какая собирается на книгах, а на четвёртом уже пахло Маленькой — сиреневым мылом, сладким потом и овечьей шерстью, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая когда-то в молодости стерегла овец в Калабрии.

Люди мало знают о собачьем сердце; и они мало знают о той великой и благостной силе, которой обладают почесывающие и поглаживающие пальцы и ласковый взгляд. Лишь мгновение смотрел Брут в глаза человека и сейчас же отворачивался, чтобы не увидеть перемены, чтобы сохранить то, что ему дали, унести с собой то, что он получил. Никто лучше собак не знает, как переменчива людская привязанность.

«Сейчас я поскребусь в дверь, — сказал себе Брут. — Сначала только чуть-чуть поскребусь. Если она услышит — тем лучше. Это значит, что она прислушивается, что она ждёт меня. А если не услышит, поскребусь чуточку погромче. И только уж на самый худой конец тявкну. Жаль, что мы, собаки, не можем ни о чём говорить с людьми, а то мы научили бы их по запаху распознавать добро и зло».

Но дверь открыла не Маленькая. На площадку вышел низенький человечек, мятый и пыльный, от которого пахло волглой периной и суррогатным мармеладом; он споткнулся о Брута, которого сперва не заметил, испугался и побежал вниз по лестнице так быстро, что Бруту ужасно захотелось броситься за ним. Он презирал всех, кто его боялся, и узнавал их безошибочно. Но не трогал, потому что их было слишком много.

Он вошёл в дверь, которая так и осталась открытой, и услышал, что Маленькая плачет. Поэтому он понёс прямо к ней рогалики и сигареты — но главное, рогалики, так как предполагал, что чаще всего люди плачут от голода. Как обычно, он сел перед ней и стал смотреть на неё так называемым преданным собачьим взглядом, который на самом деле выражает много больше, чем простую преданность. В нём есть также готовность повиноваться и огромная благодарность за самый малый знак привязанности.

— Благодарю вас, господин пёс, — сказала Маленькая. Глаза у неё были красные.

Тогда он положил корзинку к её ногам и особым собачьим чутьём понял, что тому, жёлтому, от которого пахло волглой периной, не следовало приходить. Он не только боялся, сказал себе Брут, он отвратительно вонял.

Брут не знал, для чего существует бумага, и не умел читать. Он не понимал, что этот человечек был всего только мелким служащим, разносившим смертные приговоры. На пустом кухонном столе возле чашки с желудёвым кофе лежал лист бумаги, на котором было написано:

«Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных, а именно: собак, как породистых, так и беспородных, кошек (и котов), а равным образом и обезьян, кроликов, морских свинок, белых мышей, хомяков и других млекопитающих; а также домашнюю птицу, как-то: кур, цесарок, голубей и иных птиц из семейства куриных, а кроме того, попугаев, канареек, колибри, трясогузок, щеглов и прочих птиц; далее — рыб, как аквариумных, так и прочих, а также, буде таковые окажутся в наличии, змей, ящериц, черепах и других пресмыкающихся.

Вышепоименованные животные должны быть сданы в течение 18,19, 20 и 22 чисел сего месяца в центральный приёмник в Трое [1] с получением соответствующей справки.

Настоящее распоряжение издано в удовлетворение настойчивых и многочисленных пожеланий различных обществ по охране животных, а также широких масс населения, уже давно и вполне справедливо требующих положить конец ритуальным убийствам бессловесных животных, а также садизму, содомизму и иным видам жестокого обращения с таковыми.

Подлинный подписал: группенфюрер К.-Г. Франк .

С подлинным верно: доктор юриспруденции Дионизиус Коза-Филипповский ». [2]

«Как хорошо я сделал, — сказал себе Брут, — что не потерял ни одного рогалика, и свеклу тоже. Как это возвышенно — носить корзинку для Маленькой и делать так, чтобы она переставала плакать».

— Тут пишут о тебе, — сказала Маленькая тихо и немножко хрипло. — Ты ведь знаменитая собака, о тебе будет теперь заботиться сам Протектор.

И по её голосу Брут понял, что на самом деле она вовсе и не переставала плакать, а там, внутри, плачет всё сильней и сильней.

На следующее утро Брут получил ливерную колбасу. Он знал о ней уже два дня и радовался, что в воскресенье устроится под столом и будет ждать, чтобы ему бросили шкурку. А теперь она лежала перед ним вся, пахнущая салом, солью и майораном, длинная, толстая, вызывающая и в то же время покорная. «Она так чудесна, — подумал Брут, — что сначала я потрогаю её носом. Потом надкушу двумя зубами, чуть-чуть прорву шкурку и оставлю. Подожду, пока не вывалится кусочек начинки, потом лизну его и опять подожду».

Он и выдерживал характер — пока не надкусил шкурку. Потом запил колбасу водой, лёг у печки и стал смотреть, как Маленькая одевается перед зеркалом. Он видел, что их две, но чувствовал, что запах есть только у одной. И знал, что та, другая, в зеркале, — не настоящая, но всё равно любил её, хотя и удивлялся, что она идёт влево, когда настоящая — вправо, и сердился на неё, когда она покидала настоящую.

«Я-то её никогда не покину, — говорил он себе, — и, пока она захочет, буду ей принадлежать. И даже если не захочет, всё равно буду ей принадлежать».

Он смотрел, как Маленькая завязывает платок, под которым исчезли светлые кудри и розовые уши с крохотными серёжками.

Потом колбаса одолела его, и он уснул, а когда проснулся, Маленькая сидела около него на полу, скрестив ноги, и говорила ему всякие слова, и была немножко новой, а немножко — совсем-совсем прежней, как в те дни, когда его принесли к ней ещё щенком.

Одно слово было — «дурашка». Другое — «мохнатенький». А третье — «волчик».

Он совсем ошалел от счастья и не пытался понимать её, а только слушал. Он знал, что у людей важны не столько слова, сколько тон, которым они произносятся, что люди умеют говорить длинные слова ничего не значащим голосом, а короткие, которые сами по себе ничего не значат, — голосом тяжёлым и страдальческим, а иногда лёгким, как пенье жаворонка.

«Чего ты хочешь, милая, маленькая? — спрашивал Брут влажными глазами, весь трепеща от радости. — Как чудесно, что ты сидишь рядом со мной, раскинув по полу пахнущую овцой юбку! Как великолепно всё, что надето на тебе, и как изящно! Как чиста твоя кожа и как белы твои зубы! Как вкусна была твоя колбаса — много лучше рогаликов, которые принёс тебе я!»

Потом он ощутил в шерсти за ушами кончики её пальцев, блаженно застонал и закрыл глаза, чувствуя, что ни одна собака в мире не может быть счастливее.

А потом они шли в приёмник: Маленькая в платке, а немецкая овчарка Брут в наморднике — его проволока холодила чувствительный собачий нос. Брут искоса посматривал на хозяйку и вертел хвостом, который специалисты называют флагом. И некоторое время они так и шли с поднятым флагом, словно это была не прогулка, а манифестация.

Ещё на их улице Маленькую остановил дворник, у которого уже к завтраку варили гуляш. И завёл с ней откровенный разговор о жизни. Это было его любимое занятие и любимый способ ловли жертв.

— Вы меня знаете, сударыня, — сказал он. — А я ещё помню вашу покойную матушку, как она ходила к вам по субботам. Когда ещё тут жил пан профессор. Эх, если бы тогда знать, до чего мы доживём в нашей родной Чехии, да я бы, сударыня, первым пустил себе пулю в лоб!

— Мне пора идти, пан Пакоста, — сказала Маленькая. И в самом деле двинулась было дальше.

— Я мог бы привести вашу собачку обратно, — торопливо зашептал Пакоста. — Но это обойдётся в две косых — и то только для вас, пани Вогрызкова, мы же соседи. Они-то, эти немцы, они ведь все… хапен зи гевезен. К ним только надо уметь подойти.

Но тут дворник поспешил распрощаться, потому что Брут даже в наморднике производил на него не очень приятное впечатление.

Чем дальше они шли, тем больше попадалось им собак; а город вонял юфтью и бензином.

В ворота центрального приёмника, словно в Ноев ковчег, вливался поток всяких животных. И как в Ноев ковчег, они шли парами, только вторым в каждой паре был грустный человек. Больше всего было собак: шпицы, дворняжки, пудели всяческих пород — карликовые, большие и шнуровые; гончие, сеттеры, фокстерьеры — длинношёрстые, короткошёрстые и жесткошёрстые, мальтийские и японские пинчеры, пекинские болонки и виноградские спаньели; были тут даже одна маленькая люцернская гончая, вестфальский волкодав, шотландская борзая и крапчатый далматский дог, пёстрый, как праздничный галстук.

Испуганно пищали в клетках канарейки, попугаи поглядывали вокруг хмурыми стариковскими глазами, золотые рыбки нервно метались в аквариумах от стенки к стенке. И над всем этим стоял неумолчный шум.

Раздавались лай и мяуканье, чириканье и писк — и старый чиновник, заведовавший регистрацией домашних животных, окидывал генеральским оком всю эту толпу евреев и их живность. И с горечью говорил себе: «Надо же — как не повезло! Ведь в апреле-то я был бы уже на пенсии».

Потом вспомнил военные учения в Младой Болеславе и решил внести в этот хаос хоть какое-то подобие военного порядка.

— Становитесь попарно! — закричал он громким фельдфебельским голосом. — Собаки к собакам налево, кошки к кошкам в противоположный угол, птицы впереди, рыбы сзади, остальная мелюзга — ждать на тротуаре. Имя и фамилию, пожалуйста! Адрес и вероисповедание не нужно, и без лишних разговоров. И приготовить родословные — только для собак.

И он сел за дощатый стол под открытым небом, которое выгнулось над ним, как выкрашенный синей краской свод огромной канцелярии.

Самыми недисциплинированными оказались собаки. Они не были знакомы и обязательно должны были обнюхать друг друга. Проделывали они это очень церемонно и с большим увлечением. Обнюхивались главным образом уши, пах и зад. Брут нашёл только одну суку, которую счёл достойной себя. И сразу же недвусмысленно дал ей это понять. Сукой этой оказалась упомянутая уже крапчатая далматинка, собака весьма утончённая, с изящными томными движениями.

— Что тут происходит? — спросил её Брут коротким тявканьем.

— Не обращай на всё это внимания, — ответила далматинка, — а поухаживай за мной. Ну поторопись, я жду!

А длинная очередь неполноценных владельцев домашних животных всё текла и текла мимо грубо сколоченного стола, за которым восседал чиновник пражской магистратуры. В этот момент перед ним стояла маленькая старушка с немного скованными движениями; она была в праздничном платье, в шляпе с кокетливой вуалеткой, а на её щеках пылал огонь искусственного румянца.

— Ему уже сто тридцать седьмой год, — говорила она чиновнику, — и он всегда ел точно в семь, в двенадцать и в шесть часов. Если бы вы были так любезны записать это для имперских властей, они могли бы оценить подобную аккуратность.

А её старый, зелёно-жёлтый и столь бесконечно опытный попугай глядел из клетки стеклянными глазами, такими пустыми, что, видимо, только он один и понимал весь ход истории; медленно подняв голову, он выкрикнул почти человеческим голосом:

— Мешигене юдине, verrückt!

И потом молча смотрел, как его позолоченную клетку поставили в ряд с шестнадцатью другими клетками.

Старушка засеменила от стола и, только очутившись на улице, заплакала, прижимая к лицу батистовый платок. И таинственными знаками стала издалека давать попугаю какие-то инструкции относительно его дальнейшей жизни. Ей не хотелось возвращаться к себе: видно, она давно уже не выходила из дому, и всё это было для неё значительным и волнующим событием. Она даже начала утешать других грустных женщин, особенно бездетных.

— Никто не принесёт вам столько радости, как домашнее животное, — говорила она им. — Ведь от человека никогда не знаешь, чего ждать.

После двух ехидных такс и одной надменной, капризной и злобной ангорской кошки подошла очередь немецкой овчарки Брута. Он обнюхал стол и установил, что кто-то долго хранил в нём печёночный паштет. Потом исследовал чиновника, но тот не произвёл на него особого впечатления. И наконец с удовольствием отбежал к ограде, где его уже ждала изысканная далматинка. С Маленькой он не попрощался — он знал, что такое прощанье, но сейчас не видел для него никаких оснований.

А Маленькая, которая пережила уже много прощаний и разлук, помогла одному старичку разнять двух попугайчиков, неожиданно сцепившихся не на жизнь, а на смерть, и подождала, не оглянется ли на неё Брут. Она даже позвала его, но он не услышал, потому что вокруг стоял громкий крик. Тогда она ушла — без того сосущего ощущения где-то под ложечкой, которым обычно сопровождается горькое расставание, ушла, постукивая высокими каблучками и немножко презирая себя за одну унизительную мысль: она подумала, как хорошо было бы поджарить к ужину колбасу, которую съел Брут.

На самом деле её вовсе не звали Маленькой. Её настоящее имя было Ружена Вогрызкова, и у неё была скобяная лавка на Либеньском острове. Потом она вышла замуж за профессора классической филологии, и не очень удачно. Он ценил в ней классический профиль, а она в нём — несколько педантичную любовь к Ружене Вогрызковой. А потом настал день, когда она ушла от него, — и это во время войны, когда совсем уж неразумно было уходить от мужей, хотя бы и совершенно никчёмных, но всё-таки с безупречным происхождением. И вместе с ней ушёл Брут, немецкая овчарка с великолепной родословной. Хотя вряд ли прилично это подчеркивать, но она уважала Брута гораздо больше, чем профессора классической филологии, — за его преданность, за крепкие мышцы и за скрытую хищность. Кроме того, она всегда немножко его побаивалась, но не показывала вида, и это ещё больше укрепляло их отношения.

Первую ночь без Маленькой Брут провёл спокойно. Правда, перед сном он проделал то, что делал только щенком и больше никогда; прежде чем лечь, он несколько раз покрутился на месте — по обычаю своих далёких предков, которые приминали таким способом высокую степную траву. Наверное, он поступил так потому, что ночь была лунная и он впервые после долгого времени ночевал под открытым небом и среди других собак.

Он лежал рядом с далматинкой и грел её, потому что шерсть у него была длиннее и гуще. Спал он из-за яркого лунного света вполглаза и всё время настороженно принюхивался, стараясь разобраться во всех долетающих до него запахах и найти среди них те, которые знал и любил. Но этих запахов не было и в помине.

Когда начало светать, некоторые собаки завыли — не от тоски и ещё не от голода, а просто от скуки; Брут не присоединился к их хору, но слушал его с удовольствием, чувствуя, что по его телу словно пробегает незнакомый, странный, дразнящий и возбуждающий ток.

В этом хоре был и призыв, и вызов, и побуждение.

Но Брут знал, что всё это — городские собаки, а один фокстерьер был даже с той улицы, по которой он каждый день ходил за рогаликами. Он знал, что этого фокстерьера вовсе не манят дали. А ему самому в эту ночь опять снилась кобыла почтальона, он глухо ворчал и взлаивал, и далматинка всем телом прижималась к его боку.

Остальные животные молчали, только одна надоедливая канарейка, чью клетку некому было прикрыть, пускала трели — больше по привычке, чем от радости.

Утром пришли первые получатели; прежние собственники поторопились подыскать их ещё ночью. Чиновник не устраивал им никаких затруднений; он проверял удостоверение личности и без долгих разговоров выдавал всякую мелюзгу, заставляя только расписываться в книге. Если кто-нибудь приходил во второй раз, он смотрел на это сквозь пальцы, лишь бы поскорей избавиться от всей этой живности.

Так по очереди исчезли все канарейки, рыбки, попугаи, кошки и пинчеры. Остались лишь большие собаки. Им была уготована иная карьера — они должны были пройти полицейскую выучку. Несмотря на их длительный контакт с неполноценной расой, Империя намеревалась вернуть им своё доверие.

На третий день Брут внезапно похолодел при мысли, что он никогда уже больше не увидит Маленькую. Но он отогнал эту мысль, как отгонял мух, одним движением хвоста. Всю вторую половину дня он лаял, отчаянно и яростно, так что сорвал голос и у него пересохло в горле. Он лаял долго и упорно, как никогда в жизни, и сам этому удивлялся. Но он знал, что собакам от тоски лучше лаять, чем скулить, потому что лай выходит наружу, а скулёж остаётся внутри.

Новый хозяин Брута пришёл одним из первых. Под мелким неприятным дождем, весь словно обвешанный клоками серой мглы, во двор вошёл низенький офицер с белым лицом альбиноса и выпуклыми глазами, которые всегда были устремлены в одну к ту же точку где-то на уровне колен, но тем не менее всё видели и всё замечали. В нём не было ничего особенно уродливого и ничего особенно красивого — один из тех, на кого не обратишь внимания ни в толпе, ни в пустом кафе. Бросались в глаза только губы — пухлые, немного похожие на девичьи и всегда сложенные в трубочку, словно он собирался свистнуть. Это, наверное, объяснялось тем, что он уже много лет занимался обучением собак.

Брут обнюхал его плащ — он был из кожи яловой коровы. Офицер принял это вполне доброжелательно, погладил его по спине, от ушей до хвоста, потом ласково, но профессионально пощупал мышцы на груди и плечах и сказал неожиданно тонким голосом:

— Tschüs, Hündchen, wie hieß denn dein Jude? Muneles oder Tzitzes? Oder Toches?

Брут оскалил зубы, и немец засмеялся. Он подозвал чиновника и быстро выполнил все необходимые формальности.

Чиновник, сам бывший солдат, почувствовал в нём старую казарменную шкуру и сделал ему уступку, оформив дело через голову некоторых высших инстанций, ведавших, кроме всего прочего, и собачьими судьбами.

— Ich mache aus ihm einen Hundf, — сказал офицер, — aus diesem jüdischen Hochem.

И исчез с Брутом в тумане, словно сам был клоком тумана.

Собаки не знают, как называются города, в которых они живут. Но это был собачий город, и Брут дал ему название. Он называл его Конурград, а иногда — Костегорье или кратко — Псищи.

На самом деле это был питомник, где полицейских собак обучали для особых целей; он располагался в красивой лесистой местности неподалёку от небольшого концлагеря Т. В концлагере не было постоянных заключённых; он представлял собой лишь небольшое помещение перед печами, на котором красовалась надпись: «Reinigungsbäder».

Из смеси множества запахов обонятельный анализатор Брута выделил несколько главных: запах горелого мяса, липкого мыла и удушливого дыма, который, впитав в себя лесные ароматы, уносил их к облакам вместе с сажей, бывшей недавно человеческой плотью.

Но всё это не беспокоило Брута, потому что кормили его регулярно и обильно. Работы же было очень мало, да и та больше походила на игру. Обучали его два раза в день, перед первой едой и перед последней. И требовалось от него только одно: чтобы он твёрдо-натвердо запомнил, кто его хозяин, а кто — враг хозяина. Трудно ему дались только первые дни. К нему приходил человек в полосатой куртке и надевал на него парфорс. А потом привязывал его к столбу и начинал издеваться над ним, как только может человек издеваться над собакой: он пододвигал к нему миску с водой и забирал её раньше, чем Брут успевал попить; а потом выливал её на размокшую землю, которой вовсе не требовалось поливки, потому что местность тут была сырая и в старых земельных реестрах называлась просто болотом.

Кроме того, человек этот стегал его прутом, свежим и гибким, и покатывался со смеху, когда Брут плакал от унижения.

И Брут запомнил полосы на этой куртке, запомнил её запах и научился ненавидеть их до мозга своих собачьих костей. И узнал, что на помощь к нему всегда придёт только маленький офицерик в зеленоватом мундире — он строго кричал на его мучителя и тут же на месте наказывал его, а Брута отвязывал, снимал с него парфорс, гладил и давал ему кусок сахару. И по лицу офицера было видно, как он возмущён и недоволен тем, что с его собакой обходятся столь несправедливо. Последнее утешало Брута больше, чем сахар, и было намного слаще, потому что он не забыл, как его воспитывала Маленькая, и знал, что поглаживание дороже целой миски еды.

— О, du armes Hündchen, — говорил офицер. — Они тебя мучают, эти арестанты. Хватай их за горло, рви их, ты, дурачок!

И конечно, не говорил ему, что человек в арестантской куртке — это его помощник, которого он перед каждым уроком сам подробно инструктирует, как именно надо мучить Брута, согласно правилам обучения полицейских собак, составленным профессором физиологии и психологии собак, доктором медицины и ветеринарии Хильгертом Фреем из Гейдельбергского университета.

Помощника лейтенанта Хорста звали Кохом, и в прошлом он был живодёром в Кёнигсберге; он вылечился от туберкулеза собачьим салом и с тех пор по-своему полюбил собак. Они вместе сиживали в буфете, пили тминную и обсуждали характеры собак.

— Так вот, Кох, — говорил Хорст, — этот, как его, Брут, он — обыкновенная Schlosshund. Он относится с доверием ко всем людям, Кох. И это идиотство надо выбить у него из башки. Ведь он же — немецкая овчарка, а глаза у него, как у влюблённой проститутки.

— Он слишком долго прожил у жидов, господин лейтенант, — отвечал Кох. — И всё время их лизал.

— Помните, Кох, — продолжал Хорст, — собака может любить только одного человека, но и его она тоже должна ненавидеть. Я заметил в нём эту мягкость в первый же день, и мне стало его жаль. Ведь он мог бы прожить всю жизнь, как пудель на диване, а то и того хуже!

— У него хорошие резцы, — заметил Кох. — Но у него ещё остался один молочный клык. Разрешите, я его вырву, господин лейтенант.

— Рви, Кох, — сказал Хорст. — Мы из этого пса сделаем человека.

После того как Брут трижды подряд бросился на человека в арестантской куртке, метясь на горло, тот уже больше никогда не появлялся. Маленький офицер, которого звали Хорстом, научил Брута ещё идти по следу и из множества встречающихся запахов выбирать самый важный — запах людей, которые боятся. В этом заключалась работа Брута, и за неё он получал мясо. Он стал уже хорошо обученным убийцей и знал, что смысл жизни заключается в ожидании приказа.

Днём у Брута было много свободного времени, и он, свернувшись, спал на солнышке около своей конуры. Большую часть дня он обычно проводил в приятном ничегонеделанье и лишь изредка, когда было не слишком жарко и не слишком холодно, бродил по узким проходам между маленькими домиками и поднимал заднюю ногу у бетонных столбов. На мелком сером песке он встречал следы своего хозяина, Хорста, но не шёл по ним — он знал, что Хорст приходит к нему, а не он к Хорсту.

Он стал упитанным, но без подушек излишнего жира, великолепно себя чувствовал, легко и быстро бегал и ещё лучше прыгал. Среди собак у него было несколько приятелей, но тесной дружбы он не заводил ни с кем. Его приятелями были длинный и тонкий колли с глазами разного цвета — один голубой, а другой зелёный; иссиня-чёрный доберман, которого люди звали Вольф, а собаки — Рубленый Хвост; и ещё финская ездовая лайка, которую привезли из финского похода, — у неё была короткая массивная морда и раскосые ледяные глаза, которые иногда загорались синим и белым пламенем, холодным, как северное сияние. Но днём им было почти не о чем говорить, и каждый занимался своим делом. Все они как-то странно стыдились друг друга, потому что были, в сущности, честными и добропорядочными псами и чувствовали, что их нынешнее ремесло — волчье, а не собачье. Только по ночам они держались вместе, единой сворой, и работали до изнеможения, пока не срывали голос.

Тонкий слой жирка под их кожей слагался и из яичного желтка, и из почек и печени, а кроме того, им давали в молоке кофеин, чтобы они были стремительнее.

Каждый вечер — чаще всего около полуночи — свора из двенадцати собак отправлялась на маленький железнодорожный вокзал в Т.

Вокзальчик этот построили ещё при императоре; он был много роскошнее, чем требовалось для такого маленького селения, но неподалеку находился охотничий замок, куда, случалось, приезжали и эрцгерцоги, а раз как-то приехал сам рейхсфельдмаршал с польским министром Беком. Вокзалу уже не раз приходилось слышать лай гончих, которых привозили псари в специально оборудованных товарных вагонах: на половине высоты этих вагонов были устроены нары — из хорошо пригнанных досок, чтобы моча с верхнего яруса не стекала на нижний. У собак Геринга были, кроме того, ещё и замшевые подушки с монограммой «Г. Г.». Хотя по железнодорожным правилам позволялось перевозить в таком вагоне двадцать восемь собак, этих всегда возили только по десять.

Свора первым долгом окружала зал ожидания, в котором никто никогда не ждал. Потом, насторожив уши, собаки прислушивались к чёрной дали, в которой таился высокий свист перегруженного паровоза, такой высокий, что человеческий слух его не улавливал. Поезд был ещё очень далеко, но собаки уже знали о его приближении. Морды их становились влажными, носы поднимались к тёмному горизонту, зубы сверкали в ночной мгле.

Поезд подходил к перрону медленно и совершенно идиллически. Паровоз был старенький, с каким-то древним цилиндром вместо трубы, окутанным тучей искр и белым паром; он освещал собак двумя немножко близорукими глазами — свет был голубой, его маскировали, чтобы не привлекать внимания русских самолетов. Но собаки смотрели в эти глаза, напряжённо подобравшись, так как хорошо знали, что будет потом. Весь отряд хорошо сработался, и в приказах не было нужды. Деревянные, обитые сталью двери вагонов откатывались легко, с глухим стуком, и в ноздри собак ударяла волна запахов: пахло карболкой, одеколоном, чёрствым хлебом, испражнениями, пудрой, йодом и гнилью. И все эти запахи заглушал раздражающий, ненавистный собакам запах людей, которые боятся, людей, которые не похожи на их хозяев.

И все собаки лаяли — бешено, грозно, вне себя от злобы. Они окружали людскую толпу, как отару овец, и хотя знали, что кусать пока нельзя, глаза их горели, как у волчьей стаи, которая бежит по снегу и ждёт, кто первым упадёт с саней.

А люди, которые всегда и везде стараются сохранить хоть какую-то видимость нормальной жизни, перекликались в темноте:

— Маржена, портфель у тебя?

Или:

— Panie Emilu, panie Emilu, gdzie pan jest?

Или:

— Reb Jizchok, ich trug ir broit. Hobn sie nit moire?

Или:

— Herr Doktor Huggenheim, bitte zu ihrer Tochter, sie hat Kopfschmerzen.

Тем временем старый паровоз набирал воду и отправлялся за новой партией. Он уже второй год ходил по этому маршруту каждый день, или, точнее говоря, каждую ночь.

Вот так и текла собачья жизнь Брута.

И чем больше наливались кровью его глаза, чем самоувереннее становился лай, чем больше нравился ему почечный и печеночный жир, тем чаще вспоминал он кобылу почтальона с их улицы, которой когда-то мечтал вцепиться в горло. Теперь она снилась ему почти каждую ночь, особенно после возвращения с работы. И каждый раз он настигал её, и каждый раз её кровь была горячей и вкусной.

И лишь где-то глубоко-глубоко, на самом дне его сердца, тихонько тлел огонёк его прежней любви к людям. Но любовь эта не была оплачена страданием и потому ещё ждала своего дня и своего часа. Ибо за любовь в этом мире надо платить, и это закон не только для людей.

Была пятница. Декабрь в этом году выдался холодней, чем обычно. Подмораживало, падал лёгкий снег, и одна снежинка была прелестнее другой. Эти снежные крупинки жили свою короткую жизнь, ложились на землю, блестели и таяли.

Собаки уже устали, потому что эшелон сегодня всё не шёл и не шёл: то ли его задержали русские самолеты, то ли какой-нибудь семафор. Линия была перегружена перебросками войск с западного фронта на восточный и эвакуацией раненых в тыл. Было много обмороженных.

Брут заигрывал с финской лайкой, которая относилась к нему с особой, хотя и неустойчивой привязанностью. Она изменяла ему где и с кем только могла, и синий огонь с отблеском ледяных торосов вспыхивал в её глазах часто и для кого угодно. Но Брут привлекал её особенно, потому что она угадывала в нём затаённую преданность другой самке, у которой не было ни запаха, ни шерсти. Та, другая, была даже вообще не плотью, а лишь сиянием звёзд и отблеском слабого света, дрожащего где-то в самой глубине зрачков Брута.

— Оставь меня в покое, — сказала она, когда Брут пощекотал её влажным носом под поднятым хвостом. — Оставь меня в покое и занимайся своим делом.

А её сильные ноги дрожали от странного предчувствия, какое бывает иногда у самок, и сердце сжималось от ревности.

Наконец подошёл поезд, и всё было как всегда. Только звали уже не Эмиля, а Метека, и голова болела у другой дочери другого доктора. Голубые глаза близорукого паровоза светили во мгле пригашенно и уютно. Плакали внезапно разбуженные дети, и кто-то снова и снова кричал:

— Дают там мыло или надо взять свое?

Потом все они, собаки и люди, шли во тьму под холодным звёздным небом, и вдоль лесной дороги тихо шумели ели. Лай долетал до окрестных деревень, будил там дворняжек и заставлял их дрожать от ужаса, потому что деревенские дворняжки понимают общий собачий язык, хотя сами и лают на особом диалекте.

— Los! Los! — И опять: — Los!

Брут и чёрный доберман занимались отставшими. Это было забавно, и они успевали наиграться досыта. Ещё ни разу не случалось, чтобы не встал тот, кого они подошли обнюхать, разве что он был уже мёртв. Если же он только притворялся мёртвым, достаточно было укусить его за ногу, чтобы ему сразу захотелось жить.

— Ты займись вон тем, под ёлкой, — сказал доберману Брут, который был старшим в наряде. — А я подожду, пока та тень не доберётся до лунной полосы на повороте дороги.

Доберман повиновался, и «вон тот под ёлкой» подскочил и побежал за остальными.

Тень продвигалась вперед медленно и неровно, то пропадая в канаве, то вытягиваясь далеко в сторону по откосу. Однако прошедший хорошую выучку убийца Брут знал, что исчезают только тени, но не люди. Эта медлительность, эта слабость, это зловоние понемногу пробуждали в нём бешеную ярость. Он тихонько заворчал и взрыл задними ногами обледеневший снег, чтобы удобнее было оттолкнуться. Потом с громовым лаем рванулся вперёд и, почувствовав ненавистный запах, свалил человека на землю. И секунду стоял над ним, жарко и бурно дыша, весь наполненный радостным ощущением своей силы. Потом укусил упавшего в бедро и почувствовал солёную человеческую кровь, вкус которой уже был ему знаком. И в отличие от своих хозяев он знал, что кровь заключённых из Салоник и из Парижа, из Жижкова и из Магдебурга на вкус одинакова.

Человек слился со своей тенью, и теперь это был один бесформенный клубок, чёрный и скорбный клубок страдания.

— «Обнюхаю его, — сказал себе Брут. — И буду долго обнюхивать. А потом порву ему куртку и дам ещё раз попробовать моих зубов. Лаять буду мало — и так во рту пересохло. А лужи уже замерзают».

И тут внезапно и быстро, словно горный ключ, вырвавшийся из скалы, его обдал другой, забытый запах лежащего перед ним тела. И поток этот унёс его, как полая вода, от которой никуда не убежать, и залил его всеми запахами не только той жизни, которой он жил теперь, но и всех минувших, реальных и приснившихся у огня. Ему почудилось, что он вот только-только сейчас подошёл к человеческому жилью, сложенному из закопчённых бревен, — а может быть, это была пещера, — и у того, кто звал его войти, был низкий гортанный голос, а пахло от него козлом и рыбой. Звавший коснулся Брута рукой, и Брут его не укусил.

Потом он почувствовал себя щенком, слепым и беззащитным, и ощутил во рту сосок. И тепло матери.

А потом он словно шёл по лестницам дома, в котором было много этажей, и на одном пахло кипячёным молоком, а на другом — тонкой пылью, какая собирается на книгах, а с третьего струился запах сиреневого мыла, сладкого пота и овечьей шерсти, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая в молодости стерегла овец в Калабрии.

Так он понял, что случилось и кто теперь лежит перед ним.

«Это Маленькая, — подумал он, — но ведь это и полосатая куртка». Эти два запаха не подходили друг к другу.

И он стал ждать, чтобы раздался голос, который покажет, какой запах — настоящий. Но женщина в лунном пятне лежала неподвижно, лицо её было молочно-белым, веки опущены, как жалюзи, а волосы острижены так коротко, что не могли рассыпаться по снегу.

Она то ли спала, то ли потеряла сознание. Только маленькое облачко пара, пронизанное бледным лунным светом, вылетало из её губ, словно крошечный призрак, готовый вот-вот пуститься в путь.

«Посижу около неё, — сказал себе Брут, — и никуда от неё не двинусь. Изо рта у неё идёт пар, и он тёплый. Я вдохну его и ещё раз проверю».

Лай своры затихал вдалеке. На лесной тропинке трижды тявкнул доберман, сообщая о себе и ожидая распоряжений. Но Брут ему не ответил.

Люди уже дошли до полосатой сторожки, над которой вился флаг с красным крестом. Здесь остались старики и дети, которых было немного; их по очереди, одного за другим, деликатно приглашали в большую, ярко освещённую приемную, где уже ждали два старика, или двое детей, или старик и ребенок; они сидели на кушетках, обитых розовым плюшем, или в удобных глубоких креслах под картинами в золочёных рамах и под люстрой из чешского хрусталя, и смотрели на обитую белым дверь, которая вела дальше. За дверью была яма и человек с револьвером — он стрелял в затылок каждому, кого вызывали из приёмной в кабинет врача.

А в другой приёмной, которая немного смахивала на парикмахерскую, стригли под машинку тех, у кого ещё были волосы. Это было преддверие газовой камеры. Они входили в камеру с поднятыми руками — не в знак того, что сдаются, а чтобы больше поместилось. И умирали остриженные, но не вымытые.

И собаки лаяли им отходную.

Но Брута там не было. Он сидел около Маленькой и дрожал, серый, как волк, замёрзший, несмотря на свою длинную шерсть.

«Если бы у меня была корзинка, — подумал он, — я сходил бы за сигаретами и за рогаликами. И за красной свёклой. Но корзинки здесь нигде не видно, да и рогаликов тоже. И к тому же светит луна, а при луне за рогаликами не ходят».

И он глянул вверх, поднял свою длинную острую морду и вздохнул так, как только может вздохнуть собака, которая не знает, куда ей идти и за кем.

В это мгновение Маленькая открыла смертельно усталые глаза и увидела над собой голодного волка. Увидела страшную морду и горящие, алчные, зелёные, хищные глаза. И попросила своё сердце остановиться. И просьба её была исполнена.

Испокон века собаки воют на луну, и для этого им не нужно никаких особых причин. Финская лайка услышала протяжный вой; несколько секунд она прислушивалась, насторожив уши, а потом села своим крепким задом на обледенелый снег и тоже завыла.

Но собачий вой никогда не долетит до луны, потому что это другая планета, а голоса земли остаются на земле — и смех, и плач, и писк новорождённого, и хрип умирающего.

Псих

Пер. П.Гуров

Его называли Ярдой, и ещё — Ярдой Помешанным, а чаще всего — Психом. Но он был, скорее, флегматиком, ступал медленно и осторожно и глядел на свет со всей мудростью, какая только возможна в его шкуре. Все его любили, и никто не боялся — даже мухи, которых он отгонял беззлобно, терпеливо и чуть ли не ласково. Он был тощий, добродушный и немножко смешной; и если бы всё это не происходило в 1955 году, на нём мог бы ездить добрый идальго Алонсо Кихано из некоей деревни в Ламанче, известный также под именем Дон-Кихота.

Не будем скрывать, что Ярда был лошадью, старым гнедым мерином, и к тому же ветераном, которому не дали ни пенсии, ни медалей, ни даже табачной лавочки.

У Кралей в Серебряном Перевозе он появился сразу же после великой войны, десять лет назад; на нём приехал солдатик, такой же тощий и добродушный, как он сам, и к тому же заика. Он продал Ярду очень дёшево, за две курицы, десяток яиц и одну восковую позолоченную свечку. Свечка эта сохранилась в семье Кралей ещё с тех времён, когда служили мессу по дедушке Вацлаву, который пал в далёкой Герцеговине за государя императора (и его семью).

Коня звали Гвардеец, но никто из Кралей не мог правильно выговорить это имя, и поэтому, похлопав его по худому боку, они переиначили Гвардейца в Ярду, да так оно и осталось. Солдатик прощался с ним очень грустно: он долго стоял в грязи у забора и гладил мерина одним пальцем по гнедой шерсти за ушами и по большим жёлтым зубам.

— Ну, ннавоевался ты, уродина, — говорил он неожиданно сердитым голосом, — пппостреляли вокруг ттебя и из автоматов, и из миномётов, и из гггаубиц, и из пппротивотанковых ружей, ннамучились вы, лошадки! Прости ммменя, гголубчик, что мы тебя впутали в эту войну. Мммы ведь её тоже не хотели.

И мерин Ярда, в недавнем прошлом Гвардеец, серьёзно кивал головой, словно почтенный крестьянин; и только когда солдатик ушёл, выяснилось, что он кивает всё время, лишь изредка останавливаясь. Это был след войны — его контузило где-то на Лабе, когда уже казалось, что и для лошадей наступают лучшие дни. Ещё накануне он досыта наелся светлой зелёной травы, клевера и люцерны и, хотя был мерином, поиграл на одном немецком лужке с кобылой из саксонского поместья, которая забрела в казачий полк и, несмотря на свою аристократическую родословную, была не прочь поразвлечься с простыми колхозными работягами. А на следующий день разверзшееся небо изрыгнуло тысячи огненных языков, и земля кричала от боли, потому что ее жёг белый фосфор и раздирало пламя, много всадников погибло в тот день, и ещё больше лошадей, хотя война была современная и кавалерии в ней, собственно говоря, нечего было делать. С этого дня Ярда и кивал своей длинной лошадиной головой; у человека это назвали бы нервным шоком или тиком, но кому какое дело до лошадиных нервов?

Вот так и прощался солдатик, и, прощаясь, даже забыл восковую свечку, и она до сих пор ждёт своей мессы, если только её не сожгут как-нибудь в грозу, когда колинская электростанция выключит ток. Солдатик ещё что-то наказывал и всячески в чём-то убеждал Кралей, но никто его толком не понял, потому что говорил он по-русски, да еще с нижневолжским акцентом, и сверх того заикался. Он всё время повторял, что «не надо при лошади стрелять», потом облупил сваренное вкрутую яйцо, жадно съел его прямо без соли и побрёл по сазавской грязи, которая ничем не лучше нижневолжской, из Серебряного Перевоза куда-то на восток. Никто его больше никогда не видел и никто о нём не вспоминал — ведь сколько их тут прошло, худых и толстых, нижневолжских и донских, московских и зауральских!

А Ярда остался у Кралей, потому что он был нужен в хозяйстве. Деревенская жизнь пошла ему на пользу, и он привык к великой тишине, царившей в Серебряном Перевозе. Он возил сено, свёклу и картошку, пропахал тысячи борозд и терпеливо и бескорыстно катал двоих детей. Все уже привыкли к тому, что это хороший конь, немножко не такой, как низкорослые деревенские лошади, но ничем не хуже. Привыкли и к тому, что он всегда кивает головой, а дети хвастались соседям и учителю, что с Ярдой можно разговаривать не только в сочельник, когда все животные обретают дар речи, но и круглый год.

Однажды его хотел купить известный дрессировщик домашних животных Геверле. Он говорил, что научит коня читать и считать до тринадцати и будет показывать его на сазавской ярмарке, в Броде, и Колине, и в Лондоне. Но дети не захотели расставаться с Ярдой, и Краль его не продал.

Прибежав из школы и бросив портфели, они первым делом шли в конюшню посмотреть, не вернулся ли Ярда, и больше всего им нравилось, что он кивает головой.

— Ярда, — спрашивали дети, — ты лошадь?

И Ярда кивал, что да.

— Ярда, — продолжали дети, — пустит нас отец в субботу в кино?

И Ярда кивал, что отец пустит.

— Ярда, — расспрашивали они дальше, — будет завтра дождь?

Будет — кивал Ярда и не ошибался: если дождь не шёл завтра, то уж послезавтра обязательно.

А один раз они спросили:

— Ярда, будет война?

И Ярда кивнул, печально, но решительно. Однако он ничего не сказал о том, где она будет и когда.

Ярдой Помешанным его стали звать после того, как однажды в субботу в Серебряный Перевоз приехали охотники и устроили охоту на косуль. В воскресенье, едва только стало светать, в лесу позади двора Кралей началась стрельба. Бах, бах и опять — бах! Ярда стоял в хлеву возле Пеструхи, наслаждаясь воскресным отдыхом, и потихоньку жевал большими жёлтыми зубами овёс. Едва раздался первый выстрел, он запрядал ушами, весь вспотел и перестал есть. Когда же выстрелили во второй и в третий раз, он опустился на колени, тяжело и неповоротливо, потому что был уже немолод, и сунул длинную чувствительную морду под ясли. Хозяйка как раз пришла подоить Пеструху и всё это видела.

— Ярда, — сказала она, — помешанный ты, что ли? Чего ты боишься? Это же охотники стреляют косуль.

Но Ярда только заржал — тихо и так тоскливо, что вслед за ним завыл во дворе пес Борек и голуби перестали ворковать; только куры продолжали клевать и важно перекудахтываться между собой — как всегда, ни о чём.

Когда же грохнуло в лесу у самого дома, Ярда сорвался с привязи и сумасшедшим галопом умчался из Серебряного Перевоза куда-то на восток. Его не было всё воскресенье и всю ночь на понедельник, а в понедельник он притрусил домой уже к вечеру, похудевший и измученный, с мутными глазами и опущенной головой. Хозяин побил его кнутовищем — немного, больше для порядка; потом задал ему овса и, вернувшись в горницу, сказал жене:

— Этот мерин — совсем как человек.

— То-то ты его лупишь, — отозвалась жена.

— А человека надо лупить больше всего, — ответил Краль. — Да и лупят. Если лошадь — как человек, то ей же хуже.

Дети смотрели на Ярду с любопытством, но и некоторым недоверием. Как его били, они не видели, потому что пришли позже; они забежали к нему в стойло, дали понюхать сахар, но тут же отдернули. Ярда словно потерял в их глазах своё лошадиное лицо. Они заметили, что его большое веко время от времени закрывается само собой, и выглядело это очень жалко. Дети спросили его немного насмешливо:

— Ярда, ты помешанный?

И Ярда закивал головой, что да.

Это их очень развеселило.

Для верности они спросили ещё раз:

— Ярда, ты псих?

И Ярда опять кивнул. Это стало известно всему Серебряному Перевозу и его окрестностям, и все узнали, что конь у Кралей — помешанный, вообще-то хороший работяга, но если неподалёку стреляют, то он становится психом.

Никого это не беспокоило — в деревне все знают, что людей на свете сумасшедших много, так почему же не может свихнуться и лошадь?

Жил в Серебряном Перевозе один хулиган школьного возраста, Франта Росак. Вот он доставлял соседям много беспокойства, хотя они и знали, что хулиганство — это тоже вид помешательства, только помешательства буйного и чаще всего жестокого. Хулиган развлекается за чужой счет, потому что с самим собой ему скучно. Он выискивает слабых и обессилевших, добродушных и наивных и, издеваясь над ними, доказывает преимущества наглости.

Ему уже многое простили: и спалённый участок леса, и козу, повешенную просто так, для забавы, и бабушку Тумову, которую он ужасно перепугал ночью старым испытанным способом — с помощью метлы, простыни и свечки. Но одной его шутки ему долго не могли простить — шутки, которую он сыграл с помешанным Ярдой.

Однажды хулиган Франта Росак узнал, что старый кавалерийский конь Ярда боится взрывов.

В Сазане как раз была ярмарка, и на этой ярмарке в голову Франты пришла гениальная идея. Он купил полдюжины петард, которые взрываются, если на них наступить. Из Сазавы он вернулся с петардами в кармане и с подлым замыслом под рыжим ёжиком волос; разбросал все шесть петард на шоссе, как раз там, где от него отходит дорожка ко двору Кралей, потом спрятался за буком, а может, за берёзой, и стал ждать, что произойдёт.

Ярда Помешанный, в новой сбруе, вычищенный до блеска, спокойно и весело вёз по шоссе воз сена, кивая головой, словно старый крестьянин, — не хватало только трубки да кружки пенящегося пива. Он дошёл до своей тропки и хотел было повернуть ко двору, как вдруг с земли со страшным треском и грохотом подскочили огненные петарды, выбросили чёрный и красный дым, и запахло адской серой и фосфором. Франта корчился за буком в безмолвном восторге.

Хозяин натянул вожжи и подумал: «Ну, всё, я этого психа не удержу!»

Но помешанный Ярда ничего не сделал. Он не понёс. Секунду он стоял, трясясь всем своим костлявым телом, как осина, и капли пота, словно бриллианты, одна за другой выскакивали на его шерсти, гуще всего на тонкой шее и на гнедой спине. Внезапно ноги его подкосились, он упал на колени, как раненый человек, и начал жаловаться таким высоким ржанием, с которым не сравнился бы никакой женский плач; это был долгий пронзительный и душераздирающий вопль, и слышно его было по всей деревне. Три старых деда, служившие когда-то в драгунах, не выдержали и вышли из своих домов на разных концах деревни, и их старые солдатские сердца сжались. Старший сказал себе:

— Вот так ржали кони, когда их травили газом под Дос-Альтос.

Второй вспоминал:

— Точь-в-точь так умирал мой Рыжий, когда ему под Равой-Русской попала в живот разрывная пуля.

А третий, который был на год моложе первых двух, подумал:

«Пуля в голову, как тогда в Черногории! Больше ничем тебе не поможешь!»

А день стоял ясный, сирень ещё только-только начинала расцветать, и от неё лился слабый девственный запах. И небо было чистое, весеннее и весёлое, лишь на западе тянулся тоненький серебристый след самолёта.

Ярда уже не ржал. Он лежал на асфальте и всё слабее кивал своей длинной и чувствительной лошадиной мордой.

— Вставай, Ярда, — сказал хозяин. — Не бойся, лошадка!

Ярда в последний раз кивнул головой, словно показывая, что понял, но так и не встал. Это был обыкновенный нервный шок, который случается не только у лошадей, но и у людей, над головой которых много стреляли.

Не бросайте им под ноги петарды. Из-за этого их может настигнуть смерть, которая и так всегда держит всех на учете.

Зизи,

или Собачья жизнь

Пер. П.Гуров

Они у меня вот тут, под столом, если хотите взглянуть. В корзине, чтобы не задохнулись. Любовь к животным, пан директор, это у человека врождённое. Вот я, пан директор, иду их топить. А на душе кошки скребут; и я в последнюю минуту взял да и вытащил их из мешка и положил в корзинку, чтобы они не задохлись по дороге.

Ну кто разберётся, какой в этом смысл? Всё равно ведь сейчас брошу их в реку, а у самого только и заботы, чтобы им хорошо дышалось. Я вам, пан директор, не сумею этого объяснить, да и самому себе тоже. Может, всё дело в том, что человеку всегда хочется загладить свою вину, а если это можно сделать наперёд, оно ещё лучше.

Так вот и кончилось дело с этой Зизи, бедненькой бедняжкой. Не знаю, когда вы тут были в последний раз, но, наверное, очень давно, — пожалуй, ещё перед войной? А, во время мобилизации! Ну конечно, я теперь вспомнил, как вам не хотели заменить сапоги, которые жали. Господи боже ты мой, неужели уже больше двадцати лет? И вам тоже кажется, что время быстро летит? А у меня — будто один день прошёл, и даже только полдня: пообедал человек, вздремнул, закурил сигару, включил радио — и двадцати лет как не бывало.

Вы знали тогда Зизи, чёрную такую таксу? Ну, она ещё жила у лесничего Скршиванека, а потом ему пришлось её продать, потому что она от охоты шарахалась, как епископ от содовой.

Да не могли вы её не знать, раз вы здешний. Её все знали. И уж вы-то, пан директор, обязательно должны были её знать. Разве вы не ходили завтракать в «Золотой лев»? Только иногда? И ни разу не заметили там собаки? Ну конечно, у таких больших людей, как вы, другие заботы. Вам, пан директор, приходится думать и день и ночь, — что вам какая-то там сучка!

А я помню её ещё щенком. Я тогда был на государственной службе, и свободного времени у меня хватало. И меня, пан директор, очень занимала история этой собачонки. Обо мне в городе болтают, будто я ем собак, но бог свидетель, пан директор, я ел шницель из собачатины всего один раз в жизни, и то ещё на русском фронте. И скажу вам, собачье мясо — просто объеденье. Деликатес.

Но я не из тех, кто идёт против обычаев, хотя бы даже и в еде. Однако же, если, не дай бог, дело дойдёт до того, чтобы есть собак, я вас тогда приглашу, и вы сами увидите, что можно сделать из этого мяса. Вы ведь всегда знали толк в еде, пан директор, а ваш папаша даже шампиньоны для себя выращивал.

Да, так об этой собаке. Я за ней много лет наблюдал — интересная, скажу вам, псина. Лесничий Скршиванек продал ее пани Ледвиновой, и очень дёшево, но возьми она её хоть задаром, всё равно прибыли ей от этого было бы немного. Пани Ледвинова вышила ей подушку с вензелем, кормила паштетами с луком, а раз я сам видел, как она покупала ей кость от окорока. Я никому не завидую, а уж собакам тем более, но тут я себе сказал — хотел бы я быть пёсиком у этой старухи.

А Зизи?

Зизи сбежала от неё через неделю. Нет-нет, не подумайте, что с каким-нибудь там таксой или доберманом, куда там, этим она не занималась. Просто ей не нравилось ни гоняться за зайцами, ни храпеть на подушке с вензелем. У неё было своё представление о жизни, и очень твёрдое. Понимаете, пан директор, у этой сучки был такой характер, что многим людям стоило бы у неё поучиться.

Где она ночевала, никто не знал. Но по утрам она всегда приходила в «Золотой лев» позавтракать обрезками. Ее там называли «постоянным клиентом», и у неё было даже своё место — под угловым столиком, где обычно сиживал нотариус Здерадичек, тот, которого хватил удар в сочельник.

Обедала она в «Короне», а ужинала в «Вороном коне». Только по четвергам, когда в «Золотом льве» бывала горячая колбаса, она и ужинала тоже там. Ну и жизнь была у этой сучки! Все к ней подмазывались, каждый старался сунуть ей кусок. Да только она-то брала не у каждого. Она принюхивалась не к еде, а к человеку, и будь он хоть сам директор бойни, но если он ей не понравился, так она есть не будет. Тут уж как её ни называй — и Зизи, и Зизинька, и собачка, и пёсик, — куда там! Даже ухом не поведёт. Только посмотрит эдак ласково и участливо, — так и кажется, будто она твой самый лучший друг. То ли в насмешку, то ли ещё почему, кто её знает.

У меня она брала даже чёрствую корку, но на это были свои причины, я вам потом расскажу.

Очень меня удивляло, что ею не заинтересовался ни один директор цирка. Наверное, потому, что большие цирки к нам не ездят, а маленьким дай бог и своих-то зверей кое-как прокормить.

А уж каким комиком она была! Обхохочешься! Котелок бы ей да тросточку — ни дать ни взять Чарли Чаплин.

Многие хотели взять её к себе — все наши местные аристократы: из этого даже моду сделали, назло пани Ледвиновой. Договорились, что, если кто-нибудь заманит Зизи к себе, тому ставят три бутылки шампанского.

Но Зизи ходила своей дорожкой. Нрав у нее был совсем кошачий, только фальши в ней не было, ну, и изнеженности.

Сколько раз мы со старым Здерадичком о ней разговаривали!

Я ему говорю:

— Вот скажите мне, пан нотариус, почему эта собака не хочет, чтобы у неё был хозяин?

А он мне отвечает:

— А почему вы, Михейда, не хотите, чтобы у вас был хозяин?

А я ему:

— Простите, пан нотариус, но я-то ведь всё-таки не собака. У меня душа есть.

Но Здерадичек только качал головой, выпускал дым колечками и заказывал ещё рюмочку горькой. Заглянет под стол, тут ли собака, и бросит ей кусочек свинины попостнее. А после его хватил удар, в самый сочельник. Я его как живого вижу, нотариуса Здерадичка…

Году, наверное, в сороковом, — тут уже немцы были, — приехал в наш городок один профессор из Праги. Поселился-то он здесь, а преподавал в Кутной Горе — то ли в гимназии, то ли ещё где. Почему ему пришлось уехать из Праги, я не знаю, и почему он не мог жить в Кутной Горе, тоже не знаю. Правда, этот профессор, бывало, разговорится — не остановишь, но о себе он никогда не рассказывал.

Как сейчас помню, какой ужасный конфуз получился, когда наши аристократы устраивали в «Золотом льве» вечер в его честь. Были у нас аптекарь, асессор, два адъюнкта и старый Здерадичек, но вот профессора в нашем городишке ещё не случалось. А этот был к тому же дважды доктором, философии и ещё каких-то наук. И глаза у него были синие и красивые, и вообще, если хорошенько приглядеться, приятный был человек.

Решили, значит, устроить в его честь вечер, и готовились целый месяц. В маленьких городишках, пан директор, всегда так: все хотят, чтобы что-нибудь случилось, и в то же время все боятся, как бы чего не случилось.

Вот почему мы любим всякие там скрипичные концерты, обеды по случаю забитой свиньи — пока не объедимся, конечно, — маскарады в физкультурном зале нашего училища и вечера в чью-нибудь честь. Так вся наша жизнь и идёт: неделю разговариваем о том, что в субботу будет бал, а потом ещё неделю рассказываем друг другу, что произошло на этом балу. А дальше? Что потом будем делать? Ах да, господи, ведь на следующей неделе будет вечер в честь такого-то.

Я был на этом вечере. Не то чтобы из любопытства — мне это вовсе и не любопытно, — а чтобы отведать горячей колбасы, потому что дело было в четверг. И Зизи, дрянь мохнатая, конечно, тоже была. По четвергам мы с Зизи всегда там встречались. Календарь она знала назубок.

В «Золотом льве» все уже восседали за столом, дамы в лучших своих нарядах, мужчины в крахмальных воротничках. Столы составили буквой «П». Все, значит, сидели, разговаривали, смеялись и пили понемножку. У кого были карманные часы, тот вынимал их из кармана, а дамы, у которых были наручные, заводили их, чтобы они не останавливались. А этот самый учитель всё не шёл и не шёл.

Наконец он явился, но надо было вам его видеть: рубашка мятая, словно по ней дорожный каток ездил, а на воротничке хоть петрушку сажай. И конечно, не побрился, а щетина у него была сивая с рыжиной. Складки на брюках у него никогда не бывало, и обувь он не чистил, это было против его принципов.

И он даже не сказал: «Добрый вечер!», только посмотрел на всех от двери каким-то рассеянным и вроде бы смущённым взглядом. И чуть-чуть насмешливо. Я даже спросил себя: «Где это я видел такой взгляд?»

И тут меня осенило — Зизи!

Ну, точь-в-точь Зизи, когда к ней приставали: собачечка, на тебе, золотко, косточку, покушай мясца или там гуляшу. Вот так же смотрел и этот человек. Ласково и даже сочувственно, и в то же время будто посмеиваясь — над всеми сразу, а больше всего над самим собой.

Ну, тут все прямо остолбенели и ни гугу. Словно актер вышел на сцену и вдруг позабыл, что он должен говорить. И никто не знает, смеяться или жалеть его. Только одна пожилая девица хихикнула — та самая, на которой этого доктора будто бы хотели женить. Может, затем и вечер-то затеяли.

Потом этот доктор разговаривал с нотариусом Здерадичком о греческих софистах, а после он всё убеждал ту самую пожилую девицу, что лучший спорт для женщин — классическая борьба.

— Ну что вы, пан доктор! — твердила девица, совсем уж отчаявшись. — А сами вы изволите быть спортсменом?

— Только теоретически, — отвечал он. — Дело в том, что меня часто мучают газы.

Тут эта пожилая девица покраснела, и после этого он с ней говорил только о Млечном Пути и вообще о галактиках.

— Боже мой, — всё время повторяла девица, — неужели же это возможно? Неужели звезд действительно так много?

Но когда увидела, что это всё равно ни к чему не ведёт, то первой ушла с вечера и на другой день всем говорила, как, мол, странно, что у доктора с двумя дипломами такие низменные интересы и такие грязные воротнички.

В конце концов осталось нас в «Золотом льве» только трое — профессор, Зизи и я. Он попросил у трактирщика скрипку и сыграл нам какую-то грустную-грустную песенку, уже не знаю о чём, — то ли о листьях, то ли о могиле, то ли о кругах, которые расходятся по воде. Пива мы с ним выпили по десять кружек и кофе с ромом — по шесть чашек.

А Зизи лежала под столом и по-своему, по-собачьи радовалась.

— Чья это собака? — спросил профессор.

— Своя собственная, — ответил я ему. И всё рассказал — и о лесничем Скршиванеке, и о пани Ледвиновой, и о том, какой у этой собаки нрав.

Он слушал меня и только изредка улыбался, но всякий раз это было, словно зажигали люстру. В жизни я ни у кого не видел такой доброй улыбки — как будто для других он хотел всего самого лучшего, а для себя — ничего. Но люди видели в этой улыбке только ехидство, и все его немножко побаивались — ведь он, мол, столько знает, и неизвестно, что он о них думает.

Потом он заплатил за пиво и за кофе с ромом и пошёл к двери — совсем твёрдо и прямо.

А Зизи встала и пошла за ним.

Я её зову:

— Зизинька, не ходи, туман на дворе, подожди, куда ты?

Но она даже не оглянулась.

С тех пор у Зизи был хозяин.

Правда, слово «хозяин» к профессору очень не подходило; оно говорит о какой-то силе, а он весь был какой-то слабый и беспомощный.

Наверное, из-за этой своей слабости и беспомощности он всё старел и хирел: одним докторская степень прибавляет самоуверенности, а у других отнимает. Тот, кто очень гордится своими знаниями, тот ничего не знает, это уж будьте уверены. А кто действительно много знает, тот никогда не гордится, он только больше страдает.

Не могу вам сказать, что мучило этого дважды доктора; но ведь и то правда, жизнь никогда не была такой бессмысленной, пустой и мерзкой, как в те времена. Ну, ведь вы сами всё это испытали, пан директор.

Зизи-то, собственно, была большим щенком. И от этой своей любви она стала такой буйной и весёлой, что даже в те печальные дни можно было, глядя на неё, помереть со смеху. Может, она хотела его позабавить, а может, просто от счастья с ума сходила. Всякая любовь, пан директор, хотя бы вначале, выражается вот в таких штуках, — наверное, для смелости.

Ну и номера выделывала эта собака, пан директор, — умора! Прямо прирождённый комик! И походочка у неё была — чистый Чарли Чаплин, что спереди, что сзади. Плоскостопие у неё собачье было или ещё что — не знаю, но если впереди неё шёл кто-нибудь, особенно наш священник или зеленщица, она начинала вертеть задом точь-в-точь как они.

Очень она любила ездить на автомобиле и всегда садилась рядом с шофёром, — надеть бы ей, пан директор, шляпку с хризантемой, так никто бы даже и не догадался, что это не баронесса Флайшханцль, «Кожа, резиновые изделия, керамика».

А в остальном Зизи жила по-прежнему, ходила в «Золотой лев» и в «Корону», да ещё каждый день в четыре двенадцать — к автобусу из Кутной Горы, встречать своего профессора.

Где бы она ни была, но как только часы на церкви Святого Иакова пробьют четыре, она сейчас же встаёт и бежит на остановку, быстро и с такой радостью, что я порой ей даже завидовал.

Несколько раз я видел, как они встречались. Это всегда было одинаково. Глянут они друг на друга, вроде бы кивнут и потом идут вместе домой.

Про них ещё можно было бы много чего порассказать, пан директор, но я же понимаю, у таких больших людей, как вы, свои заботы; я только посмотрю, как там щенята в корзине. Но что меня в этой собачонке удивляет, так это — что она теперь взяла да и согрешила.

Профессора немцы забрали после убийства Гейдриха, и он так больше и не вернулся. Через два дня его фамилию назвали по радио, и на этом красном плакате, списке расстрелянных, он так и значился как дважды доктор. Что он, собственно, сделал, этого никто долго не знал, и все только головами качали — вот, дескать, опять гестапо сцапало не того. Он ведь и мухи не обидел бы. А старый Здерадичек вспоминал, как принёс однажды доктору листовку, которую нашёл, когда ходил по грибы, и как доктор посоветовал сдать её в полицию, потому что немцы тоже хорошие грибники и могли эти листовки разбросать сами.

А после войны оказалось, что ему пришлось скрываться у нас потому, что он руководил в Праге большой боевой организацией и спас от Печкарни и концлагерей больше тридцати людей. Хороший он был человек и интеллигентный, вот только об одежде не думал и денег не берёг.

Так вот, представьте себе, пан директор, что эта собака двенадцать лет каждый день, и зимой и летом, ходила к автобусу в четыре двенадцать. И каждый раз бежала во всю прыть, со всем собачьим усердием — только лапы мелькали.

И возвращалась по тем же улицам, повесив голову, горюя, что опять её профессор не приехал и надо ждать до завтра, когда пробьёт четыре часа.

Я часто за ней наблюдал. И автобус-то уже три раза сменился, у него теперь автоматические двери и отопление, кондуктор теперь женщина, и из тех, кто ездил в Кутную Гору перед войной, мало кто остался.

Посмотрели бы вы, пан директор, на глаза этой собаки, когда она глядит на дверь автобуса. Я видывал, как умирают собаки, и скажу вам, эта сучка умирала каждый день!

Я уж её и так и эдак уламывал, говорю: — Зизи, что же ты своих штук не выкидываешь, дурочка ты мохнатая? И на мотороллере не прокатишься. Ну что, скажи на милость, тебе в этом автобусе так нравится?

Эта собака мне доверяет и даже часто у меня ночует. Из моих рук она возьмёт и чёрствую корку. Но хозяином она меня все-таки не признаёт, и я на неё за это не сержусь. Я её понимаю.

Когда человек теряет возлюбленную, он часто привязывается к тем, кто знал их обоих. Такой человек говорит себе: «В тот день, когда на ней был красный свитер, мы встретили Гонзу». И бежит за Гонзой посмотреть, не пристала ли к его пиджаку красная ниточка. Ну, вы меня понимаете, пан директор, я ведь ещё хорошо помню, как вы расстались с Боженой — или это была Лидочка?..

Но разрешите, я вам расскажу конец истории. С этой собакой случилось то, что ей, наверное, было меньше всего нужно, ведь животные этого ценить не умеют: она прославилась. Сначала о ней написали в «Народном глашатае», у нас тут один актёр статейками подрабатывал. Вот посмотрите, пан директор, вы сами можете прочесть. Или лучше давайте я вам прочту, а то уж очень она истерлась. Слушайте.

«Верность за верность. От нашего корреспондента. Исключительный случай собачьей верности был отмечен в Верхних Коноедах…»

Ну, я вам всего читать не буду, но очень красиво написано, я бы в жизни так не сумел. А потом приехали из кинохроники и пять часов ждали около этой остановки с киноаппаратом и прожектором — народу там собралось видимо-невидимо. А когда пробило четыре и Зизи пришла, легла и стала ждать, так дети чуть животы не надорвали. Этот оператор снимал ее и так, и эдак, и на корточки садился, прицеливался справа и слева, спереди и сверху, а потом снял дверь автобуса, как она понемногу рывками открывается.