«К началу войны мне не исполнилось еще и 7 лет. В октябре 1941-го после бомбежки и ранения мама водила меня на перевязку в поликлинике на Красной улице.

Всю дорогу она наставляла меня, что надо не плакать, когда медсестра будет снимать, а точнее отдирать старую повязку: „Стыдно плакать. Всем трудно, тяжело, больно, не только тебе, сожми кулачки и молчи“.

»… Горожане быстро съели все свои запасы в домах. Варили похлебку из плиток столярного клея… В городе исчезли все коши и собаки… Родные уходили на работу, а я оставалась одна в пустой квартире и лежала на кровати. Уходя, взрослые оставляли мне кружку с водой и маленький кусочек хлеба. Иногда за ним приходили крысы, я называла их «кисками»

«.«Мы не знали другой жизни, не помнили ее. Казалось, что это и есть нормальная жизнь – сирена, холод, бомбежки, крысы, темнота по вечерам… Однако я с ужасом думаю, что должны были чувствовать мама и папа, видя, как их дети медленно движутся к голодной смерти. Их мужеству, их силе духа я могу только позавидовать.»

«Однажды в октябре мама взяла меня с собой в булочную за хлебом… Я вдруг увидела муляж булки в витрине и закричала, что хочу ее. Очередь стала объяснять мне, что это не настоящая „булка“ и есть ее нельзя, можно сломать зубы. Но я уже ничего не слышала, не понимала, я видела булку и хотела ее. Я начала вырываться, бросаться к витрине, со мной началась истерика…»

«Школы закрывались одна за другой, потому что учеников становилось все меньше. А ходили в школу в основном из-за того, что там давали тарелку супа. Помню переклички перед занятиями, на каждой из которых звучало — умер, умер, умер…»

«Мама призналась, что не могла смотреть в наши ввалившиеся глаза, и приглушив совесть, выловила однажды в подвале такого же голодного кота. И чтоб никто не видел, – тут же его и освежевала. Я помню, что еще долгие годы после войны мама приносила домой несчастных бездомных кошек, раненых собак, разных бесхвостых пернатых, которых мы вылечивали и выкармливали.»

У мамы пропало молоко, и Верочку нечем было кормить. Она умерла от голода в августе 1942 года (ей был всего 1 год и 3 месяца). Для нас это было первое тяжелое испытание. Я помню: мама лежала на кровати, у нее распухли ноги, а тельце Верочки лежало на табуретке, на глазки мама положила ей пятаки».

«С каждым днем есть хотелось все сильнее. В организме накапливался голод. Вот и сегодня, я пишу эти строчки, а мне так хочется есть, как будто я давно не ела. Это ощущение голода всегда преследует меня. От голода люди становились дистрофиками или опухали. Я опухла и мне это было забавно, я хлопала себя по щекам, выпуская воздух, хвастаясь, какая я пухлая».

«Из всей нашей густонаселенной коммуналки в блокаду нас осталось трое – я, мама и соседка, образованнейшая, интеллигентнейшая Варвара Ивановна. Когда наступили самые тяжелые времена, у нее от голода помутился рассудок. Каждый вечер она караулила мою маму с работы на общей кухне. „Зиночка, – спрашивала она ее, – наверное, мясо у ребеночка вкусное, а косточки сладенькие?“.

»Умирали люди прямо на ходу. Вез саночки — и упал. Появилось отупение, присутствие смерти рядом ощущалось. Я ночью просыпалась и щупала – живая мама или нет».

«… Мама оказалась в больнице. В итоге мы с братом остались в квартире одни. В какой-то из дней пришел отец и отвел нас в детский дом, который находился около училища Фрунзе. Я помню, как папа шел, держась за стены домов, и вел двоих полуживых детей, надеясь, что, может быть, чужие люди их спасут».

«Однажды на обед нам подали суп, а на второе котлету с гарниром. Вдруг сидящая рядом со мной девочка Нина упала в обморок. Ее привели в чувство, и она снова потеряла сознание. Когда мы ее спросили, что происходит, она ответила, что не может спокойно есть котлеты из мяса своего брата…… Оказалось, что в Ленинграде во время блокады ее мать зарубила сына и наделала котлет. При этом мать пригрозила Нине, что если она не будет есть котлеты, то ее постигнет та же участь.»

«Ко мне вышла сестра, посадила меня на скамейку и сказала, что мама недавно умерла. …Мне сообщили, что все трупы они увозят в Московский район на кирпичный завод и там сжигают. …Деревянный забор почти полностью разобрали на дрова, поэтому подойти к печам можно было довольно близко. Рабочие укладывали покойников на транспортер, включали машины, и трупы падали в печь. Создавалось впечатление, что они шевелят руками и ногами и таким образом противятся сжиганию. Я простояла в остолбенении несколько минут и пошла домой. Такое у меня было прощание с мамой».

«Трупы лежали в комнате — не было сил их вынести. Они не разлагались. В комнате были промерзшие насквозь стены, замерзшая вода в кружках и ни крупинки хлеба. Только трупы и мы с мамой».

«Однажды наша соседка по квартире предложила моей маме мясные котлеты, но мама ее выпроводила и захлопнула дверь. Я была в неописуемом ужасе — как можно было отказаться от котлет при таком голоде. Но мама мне объяснила, что они сделаны из человеческого мяса, потому что больше негде в такое голодное время достать фарш».

«Дед сказал отцу, уходившему на фронт: „Ну что, Аркадий, выбирай – Лев или Таточка. Таточке одиннадцать месяцев, Льву шесть лет. Кто из них будет жить?“. Вот так был поставлен вопрос. И Таточку отправили в детский дом, где она через месяц умерла. Был январь 1942-го, самый трудный месяц года. Плохо было очень – страшные морозы, ни света, ни воды…»

«Однажды один из ребят рассказал другу свою заветную мечту — это бочка с супом. Мама услышала и отвела его на кухню, попросив повариху придумать что-нибудь. Повариха разрыдалась и сказала маме: „Не води сюда больше никого… еды совсем не осталось. В кастрюле одна вода“.От голода умерли многие дети в нашем саду — из 35 нас осталось только 11».

«Работникам детских учреждений пришло специальное распоряжение: „Отвлекать детей от разговоров и рассказов о пище“. Но, как ни старались это делать, не получалось. Шести- и семилетние детишки, как только просыпались, начинали перечислять, что им варила мама, и как было вкусно».

«Недалеко, на Обводном канале, была барахолка, и мама послала меня туда поменять пачку „Беломора“ на хлеб. Помню, как женщина там ходила и просила за бриллиантовое ожерелье буханку хлеба».

«Зима 1942 года была очень холодная. Иногда набирала снег и оттаивала его, но за водой ходила на Неву. Идти далеко, скользко, донесу до дома, а по лестнице никак не забраться, она вся во льду, вот я и падаю… и воды опять нет, вхожу в квартиру с пустым ведром, Так было не раз. Соседка, глядя на меня, сказала своей свекрови: „эта скоро тоже загнется, можно будет поживиться“

.»Помню февраль 1942 года, когда первый раз на карточки прибавили хлеба. В 7 часов утра открыли магазин и объявили о прибавке хлеба. Люди так плакали, что мне казалось, дрожали колонны. С тех пор прошел уже 71 год, а я не могу войти в помещение этого магазина».

«А потом весна. Из подтаявших сугробов торчат ноги мертвецов, город замерз в нечистотах. Мы выходили на очистительные работы. Лом трудно поднимать, трудно скалывать лед. Но мы чистили дворы и улицы, и весной город засиял чистотой».

«Когда в пионерский лагерь, где я оказался, приходила почта, это было великое событие. И мне пришло долгожданное письмо. Я открываю его и замираю. Пишет не мама, а моя тетя: „…Ты уже большой мальчик, и ты должен знать. Мамы и бабушки больше нет. Они умерли от голода в Ленинграде…“. Внутри все похолодело. Я никого не вижу и ничего не слышу, только слезы льются рекой из широко раскрытых глаз».

«Работала я в войну в семье одна. Получала по 250 граммов хлеба. Мама и старшая сестра со своей маленькой дочерью лишь по 125 граммов. Я худела, мама худела, племянница худела, а сестра пухла. Я в 17 лет весила немногим более 30 кг. Утром встанем, я каждому отрежу по полосочке хлеба, припасу по маленькому кусочку на обед, остальное — в комод… Снаряд весил 23-24 килограмма. А я маленькая, худенькая, бывало, чтобы снаряд поднять, сначала укладывала его на живот, потом вставала на цыпочки, на фрезерный станок ставила, потом заверну, проработаю, потом опять на живот и обратно. Норма за смену была 240 снарядов».

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это одна из самых печальных и трагических дат в истории нашей страны. Смерть – это всегда страшно и горько, но нет ничего ужаснее и несправедливее, чем смерть ребенка. И если гибель одного малыша можно назвать трагедией, то для того, что случилось с детьми Ленинграда в годы блокады, сложно подобрать определение. В преддверии Дня памяти и скорби вспоминаем самые страшные страницы Великой Отечественной войны – исписанные детским почерком.

Установить точное число погибших в годы блокады сегодня не представляется возможным, поскольку официальные данные учитывают только тех, кто был зарегистрирован и имел постоянную ленинградскую прописку. Но даже примерные цифры и простая логика дают нам ужасающую картину.

По разным данным, всего в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, когда блокада была полностью снята, в Ленинграде погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Причем только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% погубил голод. Как утверждает в своем исследовании архивных статистических данных кандидат исторических наук, старший преподаватель СПбГУ Людмила Газиева, на момент начала войны в Ленинграде проживало 848 067 детей от младенческого возраста до 16 с половиной лет. Общее число детей, подлежащих спасению за время блокады, составило, по оценкам Газиевой, 903 230 человек.

От 127 568 до 159 095 – столько ребят погибло при одной только эвакуации, пишет историк. Сложно представить, сколько еще маленьких, хрупких жизней унесли бомбежки, голод и мороз. Учитывая то, что дети составляли примерно пятую часть населения взятого в кольцо города, число погибших может доходить до 200 тысяч и даже превышать его…

Судить о том, какие мытарства выпали на долю ленинградских малышей и подростков в то страшное, голодное время, мы можем по рассказам выживших, которых с каждым годом становится все меньше, по книгам и, конечно, дневникам. Так мало их сохранилось – этих мятых страничек, исписанных нетвердой детской рукой! Каждая – на вес золота. И в каждой своя великая, неизбывная, совсем не детская боль. Процитировать все блокадные записи мы, разумеется, не сможем, но постараемся вспомнить хотя бы некоторые из тех, что дошли до наших дней.

Таня Савичева, 11 лет

Фото: ТАСС

Дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой – это, пожалуй, самая известная детская летопись войны, которая уместилась всего на девяти страницах.

Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Тане было 11 лет. Она родилась в селе Дворищи под Гдовом, но, как и ее братья и сестры, выросла в Ленинграде. Семья Тани была многодетной: она была пятым и самым младшим ребенком в семье. У неё было две сестры – Женя и Нина, и два брата – Леонид «Лёка» и Миша. Отец семейства, Николай Родионович Савичев, был состоятельным человеком: в Ленинграде ему принадлежали пекарня, булочная-кондитерская и даже кинотеатр. Однако в 1935 году Савичева как нэпмана лишили всего имущества и выселили за 101-й километр. Спустя год Николай Родионович умер от рака. Его семье, несмотря на потерю кормильца, удалось вернуться в Ленинград.

22 июня 1941 года у танинной бабушки был день рождения. Утром девочка вручила ей подарок, а уже вскоре по радио объявили о начале войны. Савичевы стали активно помогать Красной армии, и даже маленькая Таня не оставалась в стороне – собирала бутылки для зажигательных смесей. Но потом в город пришла блокада, а за ней – голод и смерть.

Как-то раз Таня обнаружила дома записную книжку Нины, которую ей подарил Леня. Часть книжки была занята записями о различных задвижках, вентилях, клапанах и прочей арматуре для котлов (Нина, как и Женя, работала на Невском машиностроительном заводе имени Ленина), а другая половина с алфавитом для записи телефонных номеров и адресов оставалась свободной. В этой книжке Таня впоследствии и вела свой блокадный дневник.

Вскоре там появилась первая запись под буквой «Ж»: «Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г.» (пунктуация и орфография автора здесь и далее сохранены – прим. ред.). Старшая дочь Савичевых, несмотря на голод и сильное истощение, до последнего дня продолжала трудиться на заводе и сдавать кровь для раненых. Вскоре после нее с работы не вернулась Нина, но в этот раз Таня не стала ничего записывать в дневнике – она верила, что сестра жива. Нина действительно выжила: ее с другими работниками завода в спешке эвакуировали из города прямо с работы. Но Таня этого уже не узнала.

Страшные записи продолжали появляться одна за другой«Б»: Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.

«Л»: Лека умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г.

Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.

«М»: Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.

Судя по всему, после смерти мамы Таня потеряла надежду на то, что Нина и ее брат Михаил, пропавший без вести, когда-нибудь вернутся живыми. Последние записи в ее дневнике располагались под буквами «С», «У» и «О».

Таня написала:

«Савичевы умерли».

«Умерли все».

«Осталась одна Таня».

Через пару лет не осталось и самой Тани. Измученная дистрофией, цингой и туберкулезом, 1 июля 1944 года девочка тихо умерла в доме инвалидов в Горьковской области, уже будучи в эвакуации. Дневник Тани Савичевой после ее смерти нашла вернувшаяся в Ленинград Нина. Сегодня девять листочков, исписанных карандашом, хранятся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, а их содержимое известно во многих странах и продолжает напоминать нам об ужасах войны.

Фото: ТАСС

Лена Мухина, 17 лет

Лена родилась 21 ноября 1924 года в Уфе, в начале 1930-х годов вместе с матерью переехала в Ленинград. Там ее мать умерла, и опекунство над Леной взяла ее тетя – балерина Ленинградского малого оперного театра Елена Бернацкая, которую впоследствии девочка стала называть матерью. Свой дневник Лена начала вести 22 мая 1941 года. Сначала он был похож на обычные девичьи записки, тон их был бодрым, слог – живым. Но с началом войны, а затем и блокады Ленинграда, характер записей изменился. Лена стала откровенно описывать тяготы жизни в осажденном городе: ужас и голод, постоянные бомбежки, крошечные пайки хлеба и, наконец, смерть самого близкого человека. Вот несколько строк из ее дневника:

«Когда я утром просыпаюсь, мне первое время никак не сообразить, что у меня действительно умерла мама. Кажется, что она здесь, лежит в своей постели и сейчас проснётся, и мы будем с ней говорить о том, как мы будем жить после войны. Но страшная действительность берёт своё. Мамы нет! Мамы нет в живых. Нет и Аки. Я одна. Прямо непонятно! Временами на меня находит неистовство. Хочется выть, визжать, биться головой об стенку, кусаться! Как же я буду жить без мамы. А в комнате запустенье, с каждым днём всё больше пыли. Я, наверно, скоро превращусь в Плюшкина…».

Елена Бернацкая умерла 7 февраля 1942 года. Лена до последнего ухаживала за ней, хотя понимала, что дни ее «мамы» сочтены:

«Эти последние дни, 5, 6, 7 февраля, мама почти совсем со мной не разговаривала. Она лежала, закрывшись с головой, очень строгая и требовательная. Когда я бросилась со слезами к ней на грудь, она отталкивала меня: «Дура, что ревёшь. Или думаешь, что я умираю». – «Нет, мамочка, нет, мы с тобой ещё на Волгу поедем». – «И на Волгу поедем, и блины печь будем. Вот давай-ка мы лучше на горшок с тобой сходим. Ну-ка, сними одеяло. Так, теперь сними левую ногу, теперь правую, прекрасно». И я снимала с кровати на пол ноги, когда я дотрагивалась только до них, это ужасно. Я понимала, что маме осталось недолго жить. Ноги – это были как у куклы, кости, а вместо мышц какие-то тряпки. – Опля, – говорила весело она, силясь сама подняться. – Опля, а ну-ка, подними меня так.

Да, мама, ты была человеком с сильным духом. Конечно, ты знала, что умрёшь, но не считала нужным об этом говорить».

В начале июня 1942 года Лена Мухина была эвакуирована в город Горький. Там она поступила в фабрично-заводское училище, училась на мукомола. Лена вернулась в Ленинград осенью 1945 года. Умерла она в Москве 5 августа 1991 года. Ей было 66 лет.

Блокадный дневник Лены Мухиной хранится в Центральном госархиве историко-политических документов Санкт-Петербурга. В 2011 году он был издан при содействии историка Сергея Ярова.

Юра Рябинкин, 16 лет

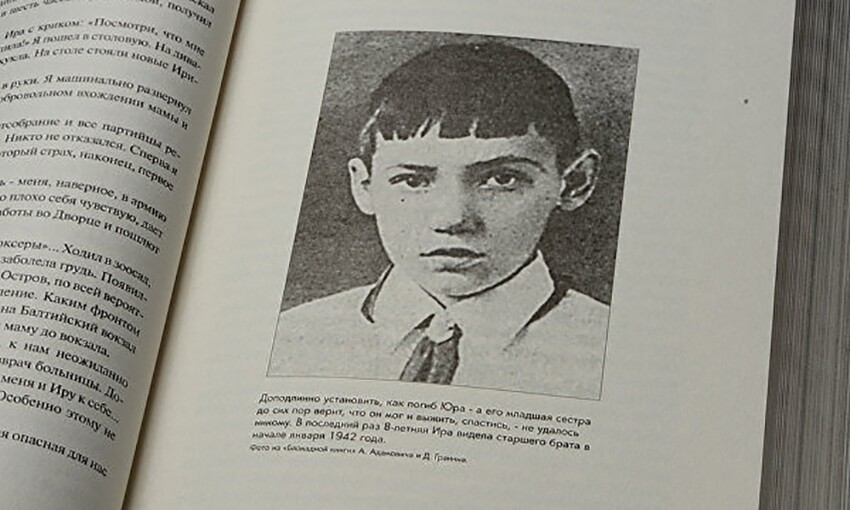

Фото: википедия / блокадная книга (1937 год)

Юра Рябинкин родился в Ленинграде 2 сентября 1925 года. Записывать все, что с ним происходит, он начал в первый же день войны – 22 июня 1941 года. Сына и его младшую сестру Иру мать воспитывала одна: отец ушел из семьи в 1933 году, женился повторно и уехал в Карелию. Мама Юры, Антонина Михайловна Рябинкина, была интеллигентной, начитанной женщиной, в 1941 году работала заведующей библиотечным фондом.

Когда началась война, Рябинкины решили остаться в Ленинграде. Это решение, как и для многих семей, стало для них фатальным. Осенью 1941 года Антонина посоветовала сыну поступить в военно-морскую спецшколу, чтобы в дальнейшем у него было больше шансов эвакуироваться, но Юра не прошел медкомиссию: у мальчика было плохое зрение и плеврит.

25 сентября 1941 года Юра сделал в дневнике следующую запись:

«Сегодня я окончательно решил, что мне делать. В спецшколу не иду. Получаю паспорт. Остаюсь в школьной команде. Прошу маму эвакуироваться, чтобы иметь возможность учиться. Пока езжу на окопы. Через год меня берут в армию. Убьют не убьют. После войны иду в кораблестроительный институт или на исторический факультет. Попутно буду зарабатывать на физической работе сколько могу. Итак, долой политику колебаний! (…)

Мое решение – сильный удар для меня, но оно спасет и от другого, еще более сильного удара. А если смерть, увечье – то все равно. Но это-то именно и будет, наверное, мне. Если увечье – покончу с собой, а смерть – двум им не бывать. Хорошо, очень хорошо, что у мамы еще есть Ира».

Как и в других блокадных дневниках, характер записей Юры постепенно меняется, и изменения эти, хоть и постепенны, но жутки: от первых переживаний войны и размышлений о планах на дальнейшую жизнь – к полному отчаянию и единственному желанию – поесть досыта.

«Сегодня придет мама, отнимет у меня хлебную Ирину карточку – ну ладно, пожертвую ее для Иры, пусть хоть она останется жива из всей этой адской (неразборчиво), а я уж как-нибудь… Лишь бы вырваться отсюда… Лишь бы вырваться… Какой я эгоист! Я очерствел, я… Кем я стал! Разве я похож на того, каким был 3 месяца назад?..», – писал Юра 28 ноября 1941 года.

8 января 1942 года Антонина Рябинкина с дочерью отправились в эвакуацию. Юре пришлось остаться: от голода и слабости он уже не мог ходить. Антонина и Ирина прибыли в Вологду 26 января, в тот же день мать Юры умерла прямо на вокзале от истощения. Ирину отправили в детприемник, позднее – в детский дом в деревне Никитская, откуда после победы ее забрала тетя. Судьба Юры так и осталась неизвестной. Последняя запись в его дневнике появилась 6 января 1942 года – за два дня до отъезда матери и сестры:

«Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит – я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести моего никудышного вида – вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не притворство, силы… из меня уходят, уходят, плывут… А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит? И сейчас я, я, я…».

На этом дневник обрывается.

Таня Вассоевич, 13 лет

Таня Вассоевич, как и Юра Рябинкин, начала вести записи в день нападения Германии на Советский Союз. Семья школьницы жила на 6-й линии Васильевского острова, в доме №39. Когда началась война, отец Тани, Николай Брониславович, был далеко от дома – он отправился в геологическую экспедицию. Таня осталась в Ленинграде с мамой, Ксенией Платоновной, и 15-летним братом Володей.

Вот некоторые строки из ее дневника:

«22 июня 1941 года. В 12 часов дня объявили, что началась война. По радио выступал т. Молотов с речью. Мама плакала. Я улыбалась. (…)

23.VII. К нам пришла управдом и сказала: «Срочно собирайтесь, через час вы поедете на трудработы в Красное село». Я и Вова собрались и вышли к воротам. (…) Я только развязала рюкзак и вынула бутылку кефира, как что-то тихо загудело и люди закричали, что тревога. Я стала собирать вещи не очень-то спеша, как делала это в Ленинграде во время тревоги. И вдруг над головой зажужжали немецкие самолёты и где-то рядом забабахало. Это были первые залпы в моей жизни, и я очень испугалась. (…) До сих пор не знаю, были ли это бомбы или зенитки, но что-то так громко бабахало, и казалось, еще ближе, ближе и вот разорвётся над нами. Но вот стало утихать, и потом совсем стало тихо. Мы поднялись из канавы бледные, все в пыли. (…) Опять залпы. Мы бежали к парку, а военные, стоявшие на карауле по дороге, указывали нам путь, смеялись и говорили: «Ничего, привыкнете!» (…)

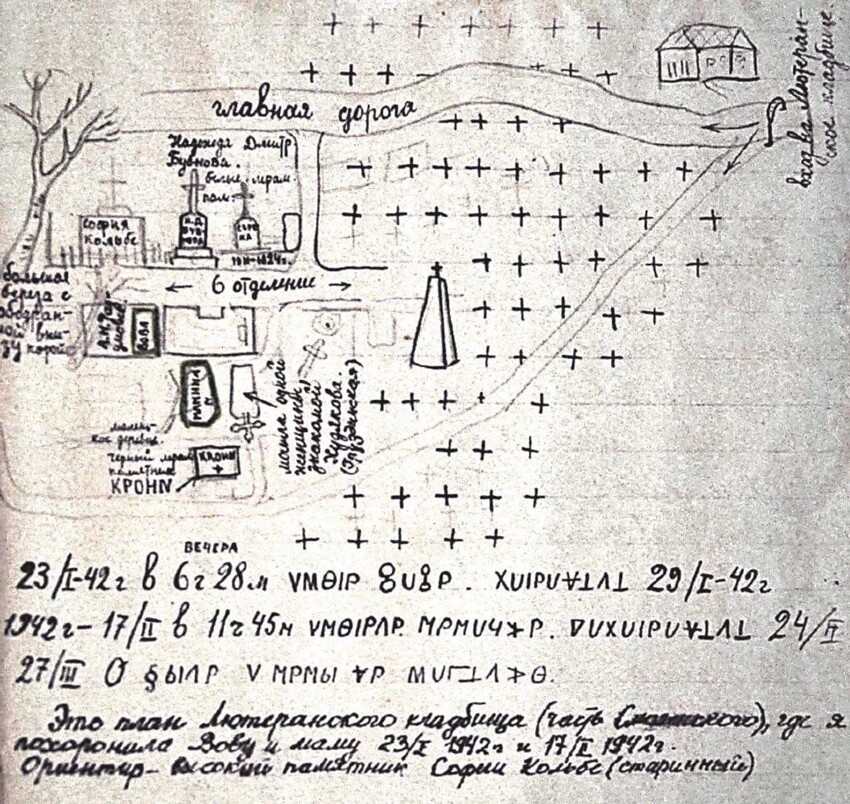

Первым умер брат Володя: его не стало в январе 1942 года. Несмотря на то, что Тане было всего 13 лет, она сама занималась организацией похорон – маме уже не позволяло здоровье. Спустя месяц не стало и Ксении Платоновны.

Тане не сразу удалось устроить вторые похороны, и тело матери еще девять дней лежало в квартире. В конце концов, благодаря сердобольному сторожу Худякову Тане удалось похоронить мать на Смоленском кладбище. В своем дневнике девочка нарисовала карту кладбища и схему расположения могил: она надеялась, что, если сможет выжить, обязательно найдет маму с братом и установит на могилах памятники. При этом описывая все, что было связано с датами смерти и захоронения близких, Таня использовала особый шифр, который придумала сама. Она знала, что похоронила родных полулегально, так как Смоленское кладбище было закрытым. Кроме того, вся пережитая боль, связанная с утратой и похоронами, была для нее слишком личной и сокровенной.

Фото: ТАСС / Христофоров Валерий

«(…) Страницы склеены, чтоб никто не видел самого сокровенного. На похоронах были тетя Люся, Гросс-мама, я и Толя Таквелин – Вовин лучший друг и одноклассник. Толя плакал – это растрогало меня больше всего. (…) Вова и мама похоронены в настоящих гробах, которые я покупала на Среднем проспекте у второй линии за хлеб. Худяков вырыл за крупу и хлеб. Он хороший и взял с меня, что у меня было и не ругался и был добр ко мне. (…)

Я стояла в комнате у печки отвернувшись и не плакала, мне было страшно. Я не понимала, не верила… я никогда в жизни не видела близко мертвого человека.

Мороз. Яркое солнце. Я иду в детскую больницу на 3-й линии. Взять свидетельство о смерти. Я в Вовиной шубе. (…) Гл. врач находит картотеку Владимира Вассоевича и крупными буквами поперек выводит УМЕР. (…)»

Блокаду Таня Вассоевич пережила, впоследствии закончила художественное училище и архитектурный факультет ЛИСИ. Много лет она преподавала детям изобразительное искусство. Вернувшись из эвакуации в освобожденный Ленинград, девушка первым делом попыталась разыскать лучшего друга своего покойного брата – Толю. Но его уже не было в живых, как не было многих, кого Таня знала до начала блокады.

9 мая 1945 года 17-летняя Таня записала в дневнике: «Вот, только одна Таня может слушать (про) конец войны. А сколько людей не могут! (…)

Может, я немного боялась этого дня; я считала, что встретить его я должна, как-то серьёзно, что к этому времени должно что-нибудь произойти. (…) У меня не было радостного веселья, у меня была какая-то строгая радость. Я танцевала и пела, но мне (пожалуй) больше хотелось сказать людям что-нибудь такое, чтобы они стали бы сразу смелыми, честными, добросовестными и трудолюбивыми. Чтобы они поняли, что же в жизни есть хорошее, когда бывает действительно весело, а действительно бывает только тогда, когда ты сделал какое-нибудь трудное и благородное дело, и потом веселишься. Тогда веселье и счастье бывает настоящее».

Татьяна Вассоевич прожила долгую жизнь и умерла в январе 2012 года. Дневник блокадницы был издан ее сыном –доктором философских наук, руководителем Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований (РИСИ) Андреем Леонидовичем Вассоевичем.

«Склады горели, земля смешалась со жженым сахаром. Мама собирала его, заваривала кипятком и кормила нас с сестрой», — вспоминает Нина Семеновна Махотина. Ее эвакуировали в Новосибирск из блокадного Ленинграда в семь лет. Там осталась могила ее отца — он умер от голода, отдавая детям свой хлеб. Наталья Яковлева поговорила с двумя свидетельницами блокады.

Во время взрыва мы прятались на кухне

— Когда в дом попала бомба, наша сторона не обрушилась — только рамы вместе со стеклами вылетели. Мама после работы прибежала: полдома нет, соседний горит, думала, мы с братом умерли. А мы на кухне сидели все вместе, в комнатах все стеклом засыпало, — вспоминает Зоя Алексеевна Пенязева.

Ей 86 лет. Она почти не выходит на улицу — трудно двигаться. Говорит, что кости болят из-за голодного детства. Когда началась война, ей было всего шесть лет.

Зоя Алексеевна Петрова-Пенязева

— Я блокадный хлеб вообще не помню: ели мы его или нет, — плачет она. — Какие-то отрывки в голове. Вот летом траву рвем, жуем вместе с корнями, мама говорит, мать-и-мачеха полезная: желтенькие такие цветочки — горькие, вкусные. Вот на помойке очистки и сгнившую картошку ищем, мама из этого оладьи пекла. Фронт же прямо по Ленинграду шел, солдатиков лучше кормили. Спасибо, не гоняли, помогли выжить.

К осени 1942-го, по словам Зои Алексеевны, про еду даже не разговаривали: забыли, что она есть.

— Уже ничего не хотели, — рассказывает она. — Себя не помню, а Боря, братишка на два года младше — кожа да кости. Даже животы не болели — с чего им болеть-то, если там ничего нет? Не знаю, может, кто и лучше ел, пишут сейчас всякое, а мои родители — простые люди…

Когда началась война, отец Зои Алексеевны пошел в танкисты. «Такой патриот был», — отмечает она. Ее мама была рабочей на заводе. В одной комнате жила ее семья, в другой — соседи, у которых тоже росли двое детей — ровесники Зои и Бори.

Зоя Петрова-Пенязева

— Мамы на работу уходят, нас утешают: «Бомбить будут, не бойтесь, это наши». А это немцы же были, теперь понимаю: мы возле вокзала жили, на Лиговском, в пятиэтажном доме. Поздней осенью в него и попала бомба…

Поселились в соседнем доме, на втором этаже — выше подняться не смогли, не было сил. Одна комната в квартире была уже занята семейной парой, но хозяева не протестовали.

— Люди умирали, квартир пустых было много: заходи и живи, — говорит Зоя Алексеевна. — Утром мама ушла, мы играть стали. А какие у нас игрушки? Только папин компас. Залезем под одеяло, представляем, будто мы в самолете летим фашистов бить. Потом молоток Боря нашел.

Обои-то вздутые все, потрогаешь ладошкой пузырь. Если теплый, ты его молотком стукнешь со всей силы, и крыса вниз — шлеп!

Много их было, они тут хозяевами были. Питания им — завались: покойники в каждой квартире, так что сильно не нападали…

А счастье тоже было. Один раз, как кажется Зое Алексеевне, когда неожиданно пришел домой папа. Его танк встал на ремонт на Кировском заводе. Алексей Васильевич отпросился ненадолго, принес детям горсть муки. Успел даже испечь лепешки. И ушел. Больше они его не видели.

Фото отца Зои Алексеевны

Зимой мать забрала детей на работу: Зоя слышала, что приходили какие-то люди, предупреждали, чтобы их не оставляли одних дома.

— Говорили, что дезертиры ребятишек воруют, — крестится она. — По квартирам ходили, грабили. Карточек у них не было, а жрать надо что-то, вот за слабыми и охотились. Да какая там охота — ни кричать, ни сопротивляться мы уже не могли. Двери не закрывали: то ли замок перекосило, то ли мама надеялась, что выбежим при бомбежке. В соседней комнате потом уже другая семья поселилась — тоже мать с детьми. Мы еще передвигали ноги, а там одна девочка не вставала, лежала, распухшая от голода. А может, и мертвая — холодно, топить буржуйку было уже нечем, всю мебель сожгли. Но мама говорила, что пока она лежит, эта семья живет: карточку ее делит.

Папа не знал, что мы выжили

На маминой работе было теплее. Зоя Алексеевна говорит, что это был завод «Вена», хотя в истории предприятия значится, что оно было закрыто с началом блокады. Но моя собеседница помнит нары в два яруса и главное — жмых, который выдавали рабочим: черную массу, оставшуюся после выжимки масла из семечек.

— Летом 1943-го какие-то люди пришли, взяли нас с Борей за руки, повели, — рассказывает она. — Узел наш прихватили — это, видать, мама собрала в эвакуацию: одеяла, теплые вещи. Сама, наверное, оформлять документы пошла. Забросили узел в грузовик, нас на него посадили. Понимаю, что надо маму подождать, а сказать не могу: сил нет ни говорить, ни плакать. Поехали уже, и тут женщина какая-то как закричит! Видим — мама наша бежит за машиной. Падает, поднимается, снова бежит. Но остановились, подобрали. А папа, потом его сестра рассказывала, нас искал. И уже никто не подсказал, умерли, наверное, все в доме. Больше мы его так и не увидели: пропал без вести при прорыве блокады. 30 лет было. Я и сейчас не понимаю: как танк может без вести пропасть? Хотя военком сказал, что на Ленинградском фронте земля горела, не только железо.

Танкист А.В.Петров

Эвакуированных везли сначала по Ладоге, потом по железной дороге. Не все добрались живыми. В поезде кормили, и не все могли удержаться, чтобы не съесть сразу тарелку пустого супа. После блокадной пайки это было смертельно для голодных людей.

Петровых распределили в Курганскую область, в деревню Прудки Макушинского района.

— Там немногим лучше нашего жили: все фронту отдавали, — Зоя Алексеевна достает мамину фотографию. — Мамочка нас спасла и в Ленинграде, и в Прудках. Ее на склад взяли зерно охранять, работать она не могла. Смешно, конечно: какой из нее охранник — маленькая, худенькая, еле ходила. Но пожалели люди добрые. Зерно нам разрешили есть, кашу из него запаривали. До 1946 года прожили, окрепли маленько.

Зоя Петрова с мамой

Вернулись в разбитый Ленинград. Жили сначала в общежитии — 12 семей в комнате, где Петровым выделили одну кровать на троих. Через год дали комнатку размером 10 метров в финском домике. Адрес отпечатался в памяти Зои Алексеевны: правый берег Невы, Веселый поселок, дом 55.

— Невесело нам жилось, несмотря на название, — горько усмехается она. — Нас двое, зарплата у мамы мизерная. Бутылку подберем, сдадим, пять рублей получим — вот и хлеб.

Мама без выходных, без отпуска работала. На заводе талоны на одежду и обувь давали, нас одевала, а себе юбку сшила из того одеяла, что в эвакуацию с собой брали.

Я хотела работать после 8-го класса пойти, она сказала — «учись». Мы с Борей оба техникумы закончили — вытянула нас. Умерла, когда 50 лет было: сердце больше не выдержало, давление поднялось, парализовало прямо в трамвае. Боря ее с остановки на руках принес.

После техникума Зоя Алексеевна уехала в Тамбов, где всю жизнь проработала на химическом предприятии: мастером, начальником цеха. На пенсии вместе с мужем перебрались в Омск, к дочери.

— Он умер, а я все скриплю, — опять плачет она. — Ничего хорошего ни мы, ни родители наши в жизни не видели. Все война, будь она проклята. Я больная вся, Боря, братик мой, уже умер. К маме на могилку в Ленинград, наверное, уже не съезжу. Но дочке, внуку показала — не забудут.

С этим плакатом внуки Зои Алексеевны Пенязевой идут в Бессмертном полку

Детей отправили навстречу войне

На старенькой, но добротной «стенке», модной в прошлом веке, разложены книги с закладками. В названии каждой — страшное слово «блокада»:

— Внучка присылает: рассекретили все, наконец, — объясняет Нина Семеновна Махотина, председатель секции блокадников Омской городской общественной организации ветеранов. — К детям в школы хожу, в клубы, рассказываю. Чтобы знали. Немного нас осталось-то — на весь город 150 блокадников. Кто из дому уже не выходит, кто говорить не способен, кто просто не помнит. Это мне семь было, когда эвакуировали, а Валентину Кобылкину, например, два. Остались в голове вода и детский рев: есть хотели, плакали, а какой-то добрый человек ходил, их по головкам трепал. Или Татьяна Балякина — ее годовалой возле мертвой матери подобрали, что она может вспомнить?

Счастливое довоенное время почти стерлось из памяти Нины Семеновны, тогда — Нины Осиной: ходила в садик с младшей сестренкой Галей, по выходным всей семьей — в парк или в цирк. Жили на Лабораторном проспекте: комната в деревянном двухэтажном доме на восемь семей, общий коридор, туалет на улице. Отец работал на Ленинградском металлическом заводе имени Сталина. Мама, ткачиха по профессии, хозяйничала дома, обшивала семью.

Нина Семеновна и сейчас шьет

Первое расставание с отцом стало для Нины началом беды:

— Папу отправили на Урал восстанавливать турбину, мы еще переживали, как без него будем, — вздыхает она. — Сильно мы его любили. А их прямо с дороги вернули — война началась. Завод сразу на военное положение поставили, сотрудников там и поселили, так что не скоро мы его увидели. Маму отправили на Лужский рубеж рыть противотанковые рвы. Приходила еле живая, руки в кровавых мозолях — ничего, кроме лопат и ломов, у них не было.

Уже 29 июня началась эвакуация детей из Ленинграда. Правда, проводили ее по довоенным планам, разработанным на случай угрозы со стороны Финляндии: южные районы области, которые тогда включали в себя и нынешнюю Новгородчину, считались наиболее безопасными. Нину и Галю отправили с группой на станцию Хвойная.

— Оказалось — навстречу войне, — разводит руками Нина Семеновна. — От Хвойной еще километров на десять вглубь отвезли, в деревню. Как обстрел начинается, нас воспитатели кого за руки, кого на руки хватают: «Ребятишки, бежим в лес». Потом до родителей слухи стали доходить, что мы в опасности, и мамы приехали. Это нам повезло, считай: пишут, что с 29 июня по 27 августа из Ленинграда было эвакуировано 395 091 детей, а возвращено только 175 400. Куда делись, никто не знает, и могилок не осталось.

Книги о блокаде дома у Нины Семеновны

Детей усадили на подводы, которые выделил сельсовет, матери шли рядом. Как выяснилось позже, они въехали в город почти последними: на следующий день, 8 сентября 1941 года началась блокада.

Ели «черную сметану» — землю пополам с сахаром

Дом, где жили Осины, находился неподалеку от завода «Арсенал», где изготавливали минометы. И бомбили квартал особенно часто. Жить в доме было невозможно: окна выбиты, да и пожар мог вспыхнуть в любую минуту. Мужчин к тому времени уже забрали на фронт. Поэтому женщины вырыли во дворе большую землянку на всех. Стащили в нее оставшиеся кровати, сколотили нары, установили чугунную буржуйку.

— Ребятишки — человек семь — оставались со старенькой бабушкой, а матери уходили: кто на работу, кто на добычу еды, воды, дров, керосина, — вспоминает Нина Семеновна. — Мы уж потом поняли, что бабушка нас охраняла не только от бомбежек, но и от лихих людей: чуть что — бегом в землянку. Мы же не сразу доходягами стали. Что-то сначала даже варили.

Руки Нины Семеновны

Карточки выдавали на хлеб, на крупу, на масло, на мясо. Только ни масла, ни мяса не было, да и крупа быстро исчезла.

— Мама на Бадаевские склады ходила, они сгорели, но земля перемешалась со жженым сахаром, — вспоминает она. — Приносила ее в ведре, заливала горячей водой: слаще всяких конфет. И так тоже ели: земля жирная, мы с ребятишками называли ее «черная сметана». Папа иногда прибегал, приносил немного хлеба — у него карточка была на 400 граммов. Нам-то с Галей по 125 полагалось, маме — 200. Проглотишь и не заметишь. Но взрослые нам хлеб сразу не давали — сначала на печке засушивали, чтобы мы подольше грызли. А ближе к зиме люди стали на улицах падать. Мы сначала ходили, тормошили, поднимать пытались. А потом с сердцем, наверное, что-то делается: упал — лежи. Да и сами с трудом уже ходили.

Блокадная зима 1941–1942 годов стала одной из самых суровых в двадцатом веке. Судя по дневниковым записям ленинградцев, столбик термометра нередко опускался ниже -34. В начале февраля с завода привезли отца: он заболел пневмонией. Почти не ел — только пил, отдавая свою пайку дочкам.

— Мы его даже не узнали: таким старым стал, подумали сначала, дедушка чей-то, а ему всего 38 было, — Нина Семеновна протягивает крошечную фотографию два на два. — Умер он в середине февраля. Мама не захотела его в братскую могилу класть. Богословское кладбище почти напротив дома было, мы видели, как трупы возили, как траншеи взрывали, как покойников туда скидывали. Пошла договариваться, и с нее на кладбище запросили две наших с Галей карточки. Что делать? Папиного хлеба не будет, а без наших карточек — вообще смерть.

Нина Семеновна бережно хранит фотографию отца и свидетельство о его смерти

Могила на двоих

Мама придумала: Осины отнесли тело отца в свою квартиру. Окна выбиты, холодно, так что лежал, как живой, по словам Нины Семеновны.

— Мы с Галей все будить его бегали, — вспоминает она. — 27 февраля мама получила карточки и на нас, и на папу, и только 28-го сообщила о его смерти. Положили мы его на саночки, отволокли кое-как — хорошо, что кладбище рядом. Мама наши карточки отдала начальнику, рабочие стали копать, и вдруг остановились: внизу уже чей-то гроб. Делайте, говорят, что хотите, но сил у нас больше нет. А там часовенка на кладбище, мама к священнику пошла, он и благословил — кладите, мол, вместе, что ж теперь.

Папа нас, выходит, и после смерти спас — на его карточку март прожили.

Мама нам на маечках кармашки маленькие сделала, чтобы мы его фотографии всегда с собой носили. После эвакуации ездили на его могилку: на кресте женское имя написано. Мама не стала ничего менять: поклонились и папе, и женщине той.

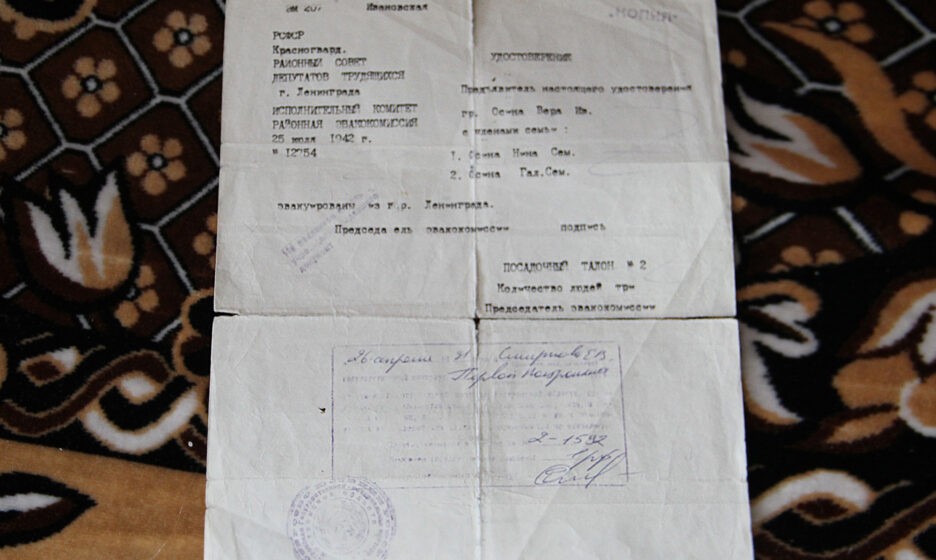

Попали Осины только в третью волну эвакуации: 25 июля 1942 года. Каким-то чудом Нина Семеновна сохранила посадочный талон на трех человек, напечатанный на обычном листке бумаги.

Удостоверение эвакуированных, выданное Осиным

— Говорят, в первую волну народ толкался, чтобы место занять, а нам уже все равно было — живы мы или умерли, — рассказывает она. — Ладогу бомбили, но мама нас накрывала собой, чтобы не видели, не слышали. Ей за нас страшно было, а нам все равно. Потом месяц в товарняке ехали: нары двухъярусные, дырка в полу вместо туалета. Но кормили. Один раз в поле долго стояли. Детей вынесли, положили на полянку: солнышко, цветочки! Такое счастье! Ешь, сколько хочешь. Во дворе-то у нас трава вырастать не успевала.

До окончания блокады Осины жили в Новосибирской области, где тоже было не слишком сытно. Возвращаться в Ленинград не стали, хотя им прислали разрешение: боялись голода.

Нина Семеновна Махотина

— Кроме голода, кажется, ничего в жизни уже не боюсь, — Нина Семеновна пожимает плечами. — Хотя легко никогда не было. Всю жизнь вместе с мужем строили Омскую область, двух детей вырастили. Дочка сейчас в Германии живет — вышла замуж за «русского» немца, уехали вместе. В гости к ним езжу: хорошая страна, приветливые люди. Не надо больше воевать.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

18 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда. Эти страшные почти 900 дней остались позади. 27 января блокада была снята. Но тот ужас, который пережили ленинградцы, поражает и современных жителей города, и весь мир.

Пожалуй, лучше всего блокаду описывают не газетные хроники, не списки погибших, а именно воспоминания переживших те страшные дни. Да, важно понимать, что город тогда чуть не вымер. Но люди все же не сдались. Прошли голод, холодные (страшно холодные, особенно для Ленинграда) дни, ежедневные похороны и норму хлеба в 200 грам. Вот воспоминания детей-ленинградцев.

Лена Мухина, дневник, первая зима 1941-1942 года

Источник:

«Я пока жива и могу писать дневник.

У меня теперь совсем нет уверенности в том, что Ленинград не сдадут.

Сколько говорили, сколько было громких слов и речей: Киев и Ленинград стоят неприступной крепостью!.. Никогда фашистская нога не вступит в цветущую столицу Украины, в северную жемчужину нашей страны — Ленинград. И что же, сегодня по радио сообщают: после ожесточенных многодневных боев наши войска оставили… Киев! Что же это значит? Никто не понимает.

Нас обстреливают, нас бомбят.

Вчера в 4 часа ко мне пришла Тамара, мы пошли с ней гулять. Первым делом мы пошли смотреть разрушенные дома. Это совсем близко. На Большой Московской, рядом с домом Веры Никитичны, бомба попала в дом и разрушила почти все здание. Но с улицы разрушений не видно, они со двора. В соседних домах, в том числе и в доме Веры Никитичны, отсутствуют стекла. На площади Нахимсона в 4 местах взломан асфальт, это следы от бомб. Далее, по стороне, где зоомагазин, от загиба пр. Нахимсона до переулка, что напротив нового ТЮЗа, также отсутствуют стекла. Но еще ужасней разрушения на Стрелькином переулке, 1. Там в одном месте разрушены здания по обеим сторонам переулка. Переулок засыпан обломками. Кругом ни одного стекла. Но страшней всего — это вид одного здания: у него срезан весь угол и видно всё: комнаты, коридоры и их содержимое. В комнате на 6-м этаже у стенки стоит дубовый буфет, рядом маленький столик, на стене висят (это очень странно), висят старинные часы с длинным маятником. Спинкой к нам, как раз у той стенки, которая отсутствует, стоит диван, покрытый белым покрывалом».

Источник:

Лена родилась в 1924 году в Уфе, с начала 1930-х годов жила в Ленинграде. Родная мать Лены, Мария Николаевна Мухина, умерла после продолжительной болезни, поэтому Лена жила со своей тетей Еленой Николаевной Бернацкой, которую в дневнике она называет «мамой Леной» или просто мамой, которая умерла в Ленинграде во время блокады. Вместе с ними в одной квартире жила Ака — Розалия Карловна (Азалия Константиновна) Крумс-Штраус, англичанка по происхождению. До революции, по семейным воспоминаниям Мухиных, Ака была гувернанткой в русской помещичьей семье. В начале июня 1942 года Лена была эвакуирована из Ленинграда в Кировскую область, вернулась в город осенью 1945 года. Работала мозаичником, мукомолом, на зеркальной фабрике и на строительстве Южно-Кузбасской ГРЭС. В 1952 году переехала в Москву и жила там до своей смерти в 1991 году.

21 ноября 1941 года

«Вот и наступил мой день рождения. Сегодня мне исполнилось 17 лет. Я лежу в кровати с повышенной температурой и пишу. Ака ушла на поиски какого-нибудь масла, крупы или макарон. Когда она придет, неизвестно. Может быть, придет с пустыми руками. Но я и то рада, сегодня утром Ака вручила мне мои 125 гр. хлеба и 200 гр. конфет. Хлеб я уже почти весь съела, что такое 125 гр., это маленький ломтик, а конфеты эти мне надо растянуть на 10 дней. Сперва я рассчитала по 3 конфеты в день, но уже съела 9 штук, так что решила съесть сегодня ради моего праздника еще 4 конфеты, а с завтрашнего дня ст[р]ого соблюдать порядок и есть по 2 конфеты в день.

Положение нашего города продолжает оставаться очень напряженным. Нас бомбят с самолетов, обстреливают из орудий, но это все еще ничего, мы к этому уже так привыкли, что просто сами себе удивляемся. Но вот что наше продовольственное положение ухудшается с каждым днем, это ужасно. У нас не хватает хлеба. Надо сказать спасибо Англии, что она нам кое-что присылает. Так, какао, шоколад, настоящее кофе, кокосовое масло, сахар — это все английское, и Ака очень этим гордится. Но хлеба, хлеба, почему нам не присылают муку, ленинградцы должны есть хлеб, иначе понизится их работоспособность.

<…>

Скоро придет Ака, замерзшая, усталая и, наверно, с пустыми руками. Тогда гроб. Она узнает, что Тамара ничего не принесла, и я не знаю, как она это переживет. А потом придет мама, усталая, голодная, она постарается прийти сегодня пораньше, она знает, что у меня сегодня день рождения, и, боже мой, что будет, если Ака не успеет ничего состряпать. Да, мы действительно „отпразднуем“ мой день рождения. Нет, я не буду ни при Аке, ни при маме защищать Тамару, но я не хочу ее и ругать. С человеком случилось несчастье, ведь это несчастье, это все равно что если бы у нас украли карточки или еще что-нибудь в этом роде. Со всяким ведь может случиться несчастье.

<…>

Уже без ½ 7, а мамы все нет. За окном отчаянно бьют зенитки, длится 2-я тревога. Уже и задаст нам сегодня Гитлер трепку и за вчера, и за сегодня.

Да, так, как и предполагалось, так и случилось. В 5 часов пришла Ака, уставшая, замерзшая, с пустыми руками. Она стояла за вермишелью, и ей не хватило. Тетя Саша стояла ближе, получила, а Ака нет. Тетя Саша даже не взглянула на Аку. Какая сволочь! Не могла поставить старушку перед собой. Боже, нельзя себе представить, как нам не везет. Как будто все боги и дьяволы ополчились против нас.

Ужасно хочется есть. В желудке ощущается отвратительная пустота. Как хочется хлеба, как хочется. Я, кажется, все бы сейчас отдала, чтобы наполнить свой желудок.

<…>

Мамочка, милая, мамочка, где ты. Ты лежишь в земле, ты умерла. Ты успокоилась навсегда. Я, я, я мучаюсь, страдаю, страдаю вместе с сотнями и миллионами советских граждан, и из-за кого, из-за бредовой фантазии этого психа. Он решил покорить весь мир. Это безумный бред, и из-за него мы страдаем, у нас пусто в желудках и полно мученья в сердцах. Господи, когда все это кончится. Ведь должно же это когда-нибудь кончиться?!»

Источник:

28 декабря 1941 года

«Вчера впервые после долгого перерыва была передача „Театр у микрофона“.

Сейчас около 12 часов дня. Только что пошла вода, так что удалось набрать запас. Последнее время вода очень редко идет, приходится ее караулить. У нас в комнате очень холодно. Мама ушла работать в театр, а Ака спит.

Ака очень плоха. Мама боится, что она не выживет. Ака уже не встает вовсе с постели. Позавчера, когда она утром ходила за хлебом, как раз когда прибавили, она, оказывается, три раза упала на спину, на нос, именно на нос, разбила себе нос, и с тех пор ей все хуже и хуже. Теперь придется мне вести хозяйство, а мама будет работать.

По правде говоря, если Ака умрет, это будет лучше и для нее, и для нас с мамой. Так нам приходится все делить на три части, а так мы с мамой все будем делить пополам. Ака — лишний только рот. Я сама не знаю, как я могу писать такие строки. Но у меня сердце теперь как каменное. Мне совсем не страшно. Умрет Ака или нет, мне все равно. Уж если умрет, то пусть после 1-го, тогда ее карточка достанется нам. Какая я бессердечная».

Источник:

2 января 1941 года

«Давно я уже не бралась за перо. Сколько всего произошло за это время.

Наступил новый, 1942 год.

Теперь мы с мамой одни. Ака умерла. Она умерла в день своего рождения, в день, когда ей исполнилось 76 лет. Она умерла вчера, 1 января, в 9 часов утра. Меня дома в это время как раз не было. Я ходила за хлебом. Когда я пришла из булочной, меня очень удивило, что Ака так тихо лежит. Мама была, как всегда, спокойна внешне и сказала мне, что Ака спит. Мы попили чаю, причем мама отрезала мне от Акиной порции кусочек, сказав, что Ака все равно не съест столько. Потом мама предложила мне пойти вместе с ней в театр за обедом. Я охотно согласилась, потому что мне было страшно одной оставаться с Акой. А вдруг она умрет, что я буду делать. Я даже боялась, что мама попросит меня поухаживать за Акой, пока она будет ходить. А мне не хотелось даже подходить к Аке, потому что мне было очень тяжело видеть, как она умирает. Я привыкла видеть Аку на ногах, дорогую, милую, хлопотливую старушку, всегда она была чем-нибудь занята. А тут вдруг Ака лежит беспомощная, худая как скелет и такая бессильная, что даже ничего у ней в руке не держалось».

Источник:

3 января 1942 года

«Вчера мы с мамой сидели у потухнувшей печки, тесно прижавшись друг к другу. Нам было так хорошо, из печки нас обдавало теплом, желудки наши были сыты.

Ничего, что в комнате было темно и стояла мертвенная тишина. Мы крепко-крепко прижались друг к другу и мечтали о нашей будущей жизни. О том, что мы будем готовить на обед. Мы решили, что обязательно нажарим много, много свиных шкварок и будем в горячее сало прямо макать хлеб и кушать, и еще мы решили побольше кушать лука. Питаться самыми дешевыми кашами, заправленными обильным количеством жареного лука, такого румяного, сочного, пропитанного маслом. Еще мы решили печь овсяные, перловые, ячневые, чечевичные блины и многое, многое другое.

Но хватит писать, а то у меня пальцы закоченели».

Источник:

8 февраля 1942 года

«Вчера утром умерла мама. Я осталась одна».

Таня Савичева

Источник:

Об этой девочке знают все ленинградцы и петербуржцы. О ней рассказывают на уроках истории в школах дважды в год: 8 сентября и 27 января.

Таня была простой школьницей, которая вела свой дневник. Девочка писала то, что видела вокруг своей детской рукой. Таня была в семье младшей из пятерых детей. У нее было две сестры и два брата: Нина, Женя Лёка и Миша.

Источник:

Как-то раз Таня обнаружила дома записную книжку Нины. Часть книжки была занята записями о различных задвижках, вентилях, клапанах и прочей арматуре для котлов (Нина, как и Женя, другая сестра, работала на Невском машиностроительном заводе имени Ленина), а другая половина с алфавитом для записи телефонных номеров и адресов оставалась свободной. В этой книжке Таня впоследствии и вела свой блокадный дневник.

Источник:

Вскоре там появилась первая запись под буквой «Ж»: «Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г.». Старшая дочь Савичевых, несмотря на голод и сильное истощение, до последнего дня продолжала трудиться на заводе и сдавать кровь для раненых. Вскоре после нее с работы не вернулась Нина, но в этот раз Таня не стала ничего записывать в дневнике – она верила, что сестра жива. Нина действительно выжила: ее с другими работниками завода в спешке эвакуировали из города прямо с работы. Но Таня этого уже не узнала.

Затем появились и другие страшные записи.

«Б»: Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.

«Л»: Лека умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г.

Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.

«М»: Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.

Судя по всему, после смерти мамы Таня потеряла надежду на то, что Нина и ее брат Михаил, пропавший без вести, когда-нибудь вернутся живыми. Последние записи в ее дневнике располагались под буквами «С», «У» и «О».

Таня написала:

«Савичевы умерли».

«Умерли все».

«Осталась одна Таня».

Скоро Таня тоже умерла от истощения, цинги и туберкулеза. Прошло всего два года, 1 июля 1944 года Таня тихо умерла в доме инвалидов в Горьковской области, уже будучи в эвакуации. Дневник Тани Савичевой после ее смерти нашла вернувшаяся в Ленинград Нина. Сегодня девять листочков, исписанных карандашом, хранятся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.

Юра Рябинкин

Источник:

Юра тоже был школьником. В начале блокады ему было 16 лет, но записывать все он начал немного раньше — в первый день войны. Юру и его младшую сестру Иру мать воспитывала одна: отец ушел из семьи в 1933 году, женился повторно и уехал в Карелию. Мама Юры, Антонина Михайловна Рябинкина, была интеллигентной, начитанной женщиной, в 1941 году работала заведующей библиотечным фондом.

Когда началась война, Рябинкины решили остаться в Ленинграде. Это решение, как и для многих семей, стало для них фатальным. Осенью 1941 года Антонина посоветовала сыну поступить в военно-морскую спецшколу, чтобы в дальнейшем у него было больше шансов эвакуироваться, но Юра не прошел медкомиссию: у мальчика было плохое зрение и плеврит.

Источник:

«Сегодня я окончательно решил, что мне делать. В спецшколу не иду. Получаю паспорт. Остаюсь в школьной команде. Прошу маму эвакуироваться, чтобы иметь возможность учиться. Пока езжу на окопы. Через год меня берут в армию. Убьют не убьют. После войны иду в кораблестроительный институт или на исторический факультет. Попутно буду зарабатывать на физической работе сколько могу. Итак, долой политику колебаний! Сегодня иду в школу к 8-ми. Если мама придет раньше, скажу ей мое решение. Все остальные исходы я продумал и отказался от них.

Кроме того: решил тратить на еду себе начиная с завтрашнего дня 2 рубля или 1,5.

Мое решение — сильный удар для меня, но оно спасет и от другого, еще более сильного удара. А если смерть, увечье — то все равно. Но это-то именно и будет, наверное, мне. Если увечье — покончу с собой, а смерть — двум им не бывать. Хорошо, очень хорошо, что у мамы еще есть Ира.

Итак, из опасения поставить честь на карту я поставил на карту жизнь. Пышная фраза, но верная».

По мере того, как шла блокада, менялись и характеры в семье Рябинкиных.

Источник:

«Что за пытку устраивают мне по вечерам мама с Ирой?.. За столом Ира ест нарочито долго, чтобы не только достигнуть удовольствия от еды, но еще для того, чтобы чувствовать, что она вот ест, а остальные, кто уже съел, сидят и смотрят на нее голодными глазами. Мама съедает всегда первой и затем понемножку берет у каждого из нас. При дележке хлеба Ира поднимает слезы, если мой кусочек на полграмма весит больше ее. Ира всегда с мамой. Я с мамой бываю лишь вечером и вижусь утром. Быть может, и поэтому Ира всегда правая сторона… Я, по всей видимости, эгоист, как мне и говорила мама. Но я помню, как был дружен с Вовкой Шмайловым, как тогда я не разбирался, что его, а что мое, и как тогда мама, на этот раз мама сама, была эгоисткой. Она не давала Вовке книг, которых у меня было по две и т. д. Почему же с тех пор она хотела так направить мой характер? И сейчас еще не поздно его переломить…

Я раньше должен был съесть 2 или 3 обеда в столовках за день плюс еще сытный ужин да завтрак, да так, подзакусить, чтобы быть сытым день. А сейчас я удовлетворяюсь 100 г печенья утром, ничем днем и вечером тарелкой супа или похлебки. Кроме того, вода. Вода под названием чай, кофе, суп, просто вода. Вот мое меню.

А насчет эвакуации опять все заглохло. Почти. Мама боится уже ехать. „Приедешь, — говорит она, — в незнакомый край…“ — и т. д. и т. п.».

Источник:

8 января 1942 года Антонина Рябинкина с дочерью отправились в эвакуацию. Юре пришлось остаться: от голода и слабости он уже не мог ходить. Антонина и Ирина прибыли в Вологду 26 января, в тот же день мать Юры умерла прямо на вокзале от истощения. Ирину отправили в детприемник, позднее – в детский дом в деревне Никитская, откуда после победы ее забрала тетя. Судьба Юры так и осталась неизвестной. Последняя запись в его дневнике появилась 6 января 1942 года – за два дня до отъезда матери и сестры:

«Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит – я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести моего никудышного вида – вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не притворство, силы… из меня уходят, уходят, плывут… А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит? И сейчас я, я, я…».

Боря Капранов

До войны жил в Колпино вместе с матерью, отцом, двумя братьями и дедушкой. В сентябре 1941-го семья эвакуировалась в Ленинград: под Колпино уже были фашистские войска. Боря, выпускник восьмого класса, служил в противопожарном полку, недолго проучился в военно-морском училище. В марте 1942-го братья Бори (Леня и Валя) с матерью покинули Ленинград. Дедушка умер от голода в январе, отец, воевавший в Колпино в МПВО, – в госпитале в марте. Сам Борис, не дождавшись эвакуации, ушел с группой комсомольцев в феврале 1942-го по Дороге жизни и погиб.

Источник:

20 ноября 1941-го

Чем ты был, Ленинград? На улицах веселье и радость. Мало кто шел с печальным лицом. Все, что хочешь, можно было достать. Вывески «горячие котлеты», «пирожки, квас, фрукты», «кондитерские изделия» – заходи и бери, только и дело было в деньгах. Прямо не улица, а малина. И чем ты стал, Ленинград? По улицам ходят люди печальные, раздраженные. Едва волочат ноги. Худые. Посмотришь на разрушенные дома, на выбитые стекла – и сердце разрывается. Прочитаешь вывеску и думаешь: «Это было, а увидим ли опять такую жизнь?». Ленинград был городом веселья и радости, а стал городом печали и горя. Раньше каждый хотел в Ленинград – не прописывали. Теперь каждый хочет из Ленинграда – не пускают.

13 декабря 1941 года

Проснулся в 6-м часу и больше уже не мог заснуть. Почти все не спали. Начали рассказывать свои сны. И, оказалось, что все были схожие, так как все видели во сне хлеб или другую пищу. <…> Теперь мы едва переставляем ноги. <…> Все мы ходим, как привидения.

Источник:

15 декабря 1941 года

Люди пухнут и умирают. Но голодают не все. У продавщиц хлеба всегда остается килограмма два-три в день, и они здорово наживаются. Накупили всего и денег накопили тысячи. Объедаются и военные чины, милиция, работники военкоматов и другие, которые могут взять в специальных магазинах все, что надо. И едят они так, как мы ели до войны. Хорошо живут повара, зав. столовыми, официанты. <…> Половина в Ленинграде голодает, а половина объедается.

Источник:

1 января 1942 года

Сегодня наступил новый год. Что он нам несет – тайна, покрытая мраком. <…> В столовой ничего, кроме жидкого плохого супа из дуранды, нет. А этот суп хуже воды, но голод не тетка, и мы тратим талоны на такую бурду. В комнате только и слышно, что об еде. Люди все жалуются и плачут. Что-то с нами будет? Выживу ли я в этом аду?

Майя Бубнова

Майя пережила блокаду, во время нее вела свои дневники. Майя была комсоргом в своей школе. Она пережила войну и блокаду, в 2000-м году жила в Пушкине под Петербургом.

Источник:

4 декабря 1941 года

Дежурила в школе в ночь со среды. Во время тревоги меня послали в бомбоубежище; проверила сансумку. Встретила там Наташу Дементьеву. Она мне сказала, что, если бы ей в руки дали Гитлера, то она прежде всего заставила бы его выучить историю партии на древнееврейском языке.

19 декабря 1941 года.

Приходил папа. От Кировского завода пешком шел, так как трамваи не ходили. Пришел радостный, говорит, что они начали готовиться к пуску завода. А в среду, позавчера, пришел и сказал, что позавтракал жареными воробушками. С сегодняшнего дня у них снято казарменное положение. 24 декабря 1941 г. должен пойти завод; правда, хлеб будут смешивать с какой-то древесиной, древесной массой, но все же имеется перспектива.

Ленинградцы мечтают дотянуть до нового года, а там хлеба прибавят. На фронте дела-то двигаются. Освободили бы Северную дорогу, так ленинградцы в тысячу раз успешнее бы работали, помогали фронту.

Источник:

25 декабря 1941 года

Какое счастье! Прибавили хлеба. Вместо 125 г в день, теперь получаем 200 г. Как поднялось настроение, прямо люди воспрянули. А то жутко становилось: кругом один за другим умирали, а рядом – кандидаты туда же.

Последние силы напрягаешь, чтобы не скапутиться. И вот радость! Радость! Теперь хоть понемножку будут вливать в нас жизнь. <…>

Источник:

27 января 1941 года

Все прелести к вашим услугам! За водой ходим к дыре на мостовой против Пассажа. Там, видимо, пожарный колодец, что ли, — и черпаешь ковшиком, да еще сначала в очереди постоишь, а потом еле отдерешь вмерзшие ноги. Пока несешь воду домой, она и замерзнет. На хлебозаводы подачи воды нет, и хлеб полностью не выпекают. Воду хлебозаводы достают с большим трудом. В результате мы сегодня будем без куска хлеба, а другие – со вчерашнего дня. В нашей булочной вторые сутки хлеба нет. Мы доварили последнюю муку. Выпили кофе и спать.

Таня Вассоевич

Таня Вассоевич, как и Юра Рябинкин, начала вести записи в день нападения Германии на Советский Союз. Семья школьницы жила на 6-й линии Васильевского острова, в доме №39. Когда началась война, отец Тани, Николай Брониславович, был далеко от дома – он отправился в геологическую экспедицию. Таня осталась в Ленинграде с мамой, Ксенией Платоновной, и 15-летним братом Володей.

Источник:

23.VII. К нам пришла управдом и сказала: «Срочно собирайтесь, через час вы поедете на трудработы в Красное село». Я и Вова собрались и вышли к воротам. (…) Я только развязала рюкзак и вынула бутылку кефира, как что-то тихо загудело и люди закричали, что тревога. Я стала собирать вещи не очень-то спеша, как делала это в Ленинграде во время тревоги. И вдруг над головой зажужжали немецкие самолёты и где-то рядом забабахало. Это были первые залпы в моей жизни, и я очень испугалась. (…) До сих пор не знаю, были ли это бомбы или зенитки, но что-то так громко бабахало, и казалось, еще ближе, ближе и вот разорвётся над нами. Но вот стало утихать, и потом совсем стало тихо. Мы поднялись из канавы бледные, все в пыли. (…) Опять залпы. Мы бежали к парку, а военные, стоявшие на карауле по дороге, указывали нам путь, смеялись и говорили: «Ничего, привыкнете!» (…)

Источник:

Первым умер брат Володя: его не стало в январе 1942 года. Несмотря на то, что Тане было всего 13 лет, она сама занималась организацией похорон – маме уже не позволяло здоровье. Спустя месяц не стало и Ксении Платоновны.

Тане не сразу удалось устроить вторые похороны, и тело матери еще девять дней лежало в квартире. В конце концов, благодаря сердобольному сторожу Худякову Тане удалось похоронить мать на Смоленском кладбище. В своем дневнике девочка нарисовала карту кладбища и схему расположения могил: она надеялась, что, если сможет выжить, обязательно найдет маму с братом и установит на могилах памятники. При этом описывая все, что было связано с датами смерти и захоронения близких, Таня использовала особый шифр, который придумала сама. Она знала, что похоронила родных полулегально, так как Смоленское кладбище было закрытым. Кроме того, вся пережитая боль, связанная с утратой и похоронами, была для нее слишком личной и сокровенной.

Источник:

«(…) Страницы склеены, чтоб никто не видел самого сокровенного. На похоронах были тетя Люся, Гросс-мама, я и Толя Таквелин – Вовин лучший друг и одноклассник. Толя плакал – это растрогало меня больше всего. (…) Вова и мама похоронены в настоящих гробах, которые я покупала на Среднем проспекте у второй линии за хлеб. Худяков вырыл за крупу и хлеб. Он хороший и взял с меня, что у меня было и не ругался и был добр ко мне. (…)

Я стояла в комнате у печки отвернувшись и не плакала, мне было страшно. Я не понимала, не верила… я никогда в жизни не видела близко мертвого человека.

Мороз. Яркое солнце. Я иду в детскую больницу на 3-й линии. Взять свидетельство о смерти. Я в Вовиной шубе. (…) Гл. врач находит картотеку Владимира Вассоевича и крупными буквами поперек выводит УМЕР. (…)»

Блокаду Таня Вассоевич пережила, впоследствии закончила художественное училище и архитектурный факультет ЛИСИ. Много лет она преподавала детям изобразительное искусство. Вернувшись из эвакуации в освобожденный Ленинград, девушка первым делом попыталась разыскать лучшего друга своего покойного брата – Толю. Но его уже не было в живых, как не было многих, кого Таня знала до начала блокады.

Источник:

9 мая 1945 года 17-летняя Таня записала в дневнике: «Вот, только одна Таня может слушать (про) конец войны. А сколько людей не могут! (…)

Может, я немного боялась этого дня; я считала, что встретить его я должна, как-то серьёзно, что к этому времени должно что-нибудь произойти. (…) У меня не было радостного веселья, у меня была какая-то строгая радость. Я танцевала и пела, но мне (пожалуй) больше хотелось сказать людям что-нибудь такое, чтобы они стали бы сразу смелыми, честными, добросовестными и трудолюбивыми. Чтобы они поняли, что же в жизни есть хорошее, когда бывает действительно весело, а действительно бывает только тогда, когда ты сделал какое-нибудь трудное и благородное дело, и потом веселишься. Тогда веселье и счастье бывает настоящее».

Татьяна Вассоевич прожила долгую жизнь и умерла в январе 2012 года. Дневник блокадницы был издан ее сыном –доктором философских наук, руководителем Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований (РИСИ) Андреем Леонидовичем Вассоевичем.

Миша Тихомиров

Источник:

Миша родился в Ленинграде в 1925 году. Родители преподавали математику. Миша вел дневник ежедневно с декабря 1941 года по май 1942 года. Во время артобстрела 18 мая 1942 года он был убит на трамвайной остановке осколком снаряда. Дневник сохранила его сестра Нина — в своих записях он называет ее Нинель.

8 декабря 1941 года

«Начинаю этот дневник вечером 8 декабря. Порог настоящей зимы. До этого времени было еще малоснежие и морозы были слабые, но вчера, после 15-й подготовки, утром ударил мороз в минус 23. Сегодня держится на 16, сильно метет весь день. Снег мелкий, неприятный и частый, пути замело, трамваи из-за этого не ходят. У меня в школе было только 3 урока.

<…>

Так как дневник начинает писаться не только не с начала войны, но с середины обычного месяца, необходимо сделать краткий перечень всего интересного, что произошло у нас и как мы живем в данный момент.

Ленинград в кольце блокады; часто бомбардировался, обстреливался из орудий. Топлива не хватает: школа, например, отапливаться углем не будет. Сидим на 125 г хлеба в день, в месяц мы получаем (каждый) примерно около 400 г крупы, немного конфет, масла. У рабочих положение немного лучше. Учимся в бомбоубежище школы, т. к. окна (из-за снаряда) забиты фанерой и собачий холод в классах. Дома живем в одной комнате (для тепла). Едим 2 раза в день: утром и вечером. Каждый раз суп с хряпой или чем-нибудь другим (довольно жидкий), какао утром, кофе вечером. До последнего времени пекли лепешки и варили изредка каши из дуранды (теперь она кончается) . Закупили около 5 кг столярного клея; варим из него желе (плитка на 1 раз) с лавр. листом и едим с горчицей».

Источник:

14 декабря 1941 года

«Спали до 11 часов. День прошел незаметно. Варили обед, я доделал микроскоп, но еще не испытал его. Вечером прочли при камине 3 главы „Морского волка“. Скоро должны выключить электричество. До этого момента почитаю „Большие надежды“ Диккенса. Потом — спать. К вечеру оставил четыре ломтика сушеного хлеба (очень маленьких), кусочек сухаря, пол-ложечки топленого сахара (чаю я не пил во избежание запухания), и будет еще благодаря воскресенью выдача шоколада. Сегодня подсчитал остатки клея — 31 плитка. Как раз на месяц.

В городе заметно повысилась смертность: гробы (дощатые, как попало сколоченные) везут на саночках в очень большом количестве. Изредка можно встретить тело без гроба, закутанное в саван».

17 мая 1942 года, за один день до смерти

«Воскресенье. Погода совсем летняя: 15 градусов тепла; в трамваях жарко. „Замор“ вчера был замечательный. Я наелся до отвала (не зря копил!).

В училище выдали обед и ужин вместе, в 1 час дня, поэтому вернулся домой рано. Что будем делать — не знаю. Может быть, если Нинель придет рано, сходим в кино.

Поминутно вспоминается былое, которое повторялось бы и сейчас, не будь проклятой войны. И понятно: трава уже большая, скоро будут листья (на кустиках уже есть), а погода!..

А тут с утра до вечера я — в училище, да и все остальные из-за питания поздно сидят по школам.

Опять хочется удрать подальше из героического постылого и надоевшего Ленинграда».

Лера Игошева

Осталась в блокадном городе с мамой и папой. Отец погиб голодной смертью. Лера вместе с мамой выбралась из Ленинграда в 1942 году по Дороге жизни.

Источник:

15 октября 1941 года

Вот уже много дней, как я думаю о Фимке. Думаю, когда ложусь спать. Лежа с закрытыми глазами, я представляю его себе, вижу снова школу, вспоминаю различные случаи. Глупая, какая я глупая. Я думаю, где он сейчас, что с ним? Мне он уже несколько раз приснился, и все в таких снах, что в действительности ничего такого не может быть…

29 ноября 1941 года

Я буквально влюбилась в свою Маму. <…> Она представилась мне совсем в другом свете, чем-то вроде идеала – она и красива, и женственна, и так работоспособна. Дома она приберет все, помоет, как простая хозяйка, а потом оденется лучше и идет на работу, как прекрасная дама. <…> Совсем иное отношение у меня к Папе. <…> Невольно о Папе складывается неприятное впечатление эгоиста. Да, он очень большой эгоист во всем. Он отказывается от дежурства, хочет все как-то получше, от меня же требует беспрекословного повиновения и, в то же время, любви и простоты.

Источник:

29 ноября 1941 года

Голод – одно из страшных физических страданий. Как и другие физические страдания, его нельзя передать полностью на словах или в письме: его надо испытать. Это страшное чувство: хочется есть. Хочется есть что-нибудь – хлеб, картошку, дуранду, мясо, сахар, шоколад – лишь бы есть, лишь бы побольше. Остальные чувства и мысли притупляются, думаешь о еде, о прошлой еде, о будущих счастливых временах. В будущем ставишь себе первую проблему насытиться.

29 ноября 1941 года (осторожно)

Папа принес кошку – да, живую кошку принес в портфеле домой. Раньше у него был разговор, обычно полушутливый, что, возможно, придется есть кошек, но дальше шутки не шло. Я обмерла. Папа сказал, что очень хочет есть, а потому принес для себя, и чтоб я не волновалась. Я не могла выдержать непреодолимое чувство отвращения, гадливость наполняла меня, я расплакалась и уехала к Маме. Вернулись мы вдвоем. Понемногу я успокоилась. Действительно, ведь все это лишь предрассудки. <…> Папа его освежевал – мясо я видела, вполне приличное и красивое, и мы… съели кошку. Это было вкусно, совсем без привкуса, жирно, питательно, но ели мы, скрывая от других, ели, редко глядя друг другу в глаза.

Источник:

28 февраля 1942 года

Сегодня мне исполнилось 15 лет. <…> 18-го умер Папа. О, как просто все это случилось. Болела Мама, Папа жил на Почтамте, был в стационаре и немножко подправился, потом вдруг заболел поносом, ничего не ел, стал чахнуть и… около часа дня 18-го умер там же, на Почтамте. Я провела у него предпоследнюю ночь, Мамочка – последнюю. <…> 22-го мы его похоронили. Правда, без гробика, но мы себя так плохо с Мамочкой чувствовали, а ведь так трудно, помощи никакой. Милый Папочка, прости, что мы тебя зашили в одеяло и так похоронили.

Этот материал вышел в газете «Городские вести» в январе 2014 года, шесть лет назад. На тот момент в живых было шестеро из девяти — тех, кто оборонял Ленинград и тех, кто жил в нем, заблокированном фашистами. Мы не публиковали его на сайте. Сегодня — в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны, мы решили вспомнить его и опубликовать. К сожалению, из нашего списка за эти годы в живых осталось только трое. В память об ушедших — и о всех тех, кто пережил те жуткие девятьсот дней, наш сегодняшний материал.

Дети и защитники Ленинграда

Ревдинцы, эвакуированные из Ленинграда детьми

- Юрий Петрович Николаев

- Матрена Григорьевна Захарова

- Валерия Николаевна Панова (умерла)

- Мария Александровна Попова (умерла)

- Мафинур Хисяновна Хальфатова (умерла)

- Валентина Александровна Великотная (умерла)

Ревдинцы, оборонявшие Ленинград

- Анна Алексеевна Железникова

- Мансур Габитов (умер)

- Мария Николаевна Смирнягина (умерла)

О блокаде Ленинграда

27 января в Санкт-Петербурге (Ленинграде) — особенная дата. Полное снятие фашистской блокады для Ленинграда — это как второе рождение, возрождение к жизни после страшных испытаний. Полтора миллиона жизней унесла блокада, и точная цифра пока не известна.

От города на Неве до Урала большое расстояние. Однако с Ленинградом (Санкт-Петербургом) ревдинцы связаны бесчисленным множеством нитей. Там живут наши родные и знакомые, там в многочисленных братских могилах лежат сражавшиеся за освобождение Ленинграда отцы, деды или прадеды сегодняшних жителей нашего города. Ветеранов-ленинградцев, которым повезло выжить, теперь убивает время. В годы войны ревдинцы, сами не очень-то сытые, принимали у себя эвакуированных детей и женщин из голодающего города.

Блокада — настоящий блок ада, длившийся 872 дня. С 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го. 20 ноября 1941 года рабочим полагалось 250 г хлеба в сутки, служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 г. Блокадный хлеб наполовину состоял из целлюлозы, жмыха и мучной пыли, но другой еды не было.

Знакомый нам по рассказам ветеранов и кадрам кинохроники, Ленинград — темный, обледеневший, заваленный снегом город, с замерзшими трамваями, с трупами у мусорных контейнеров, людьми, везущими саночки с мертвыми, истощенные дети в очереди за хлебом из несъедобной муки, стук метронома по радио, бесконечные бомбежки и артобстрелы. Ленинградцы, пережившие эту страшную трагедию, говорят, что самым трудным было в нечеловеческих условиях остаться человеком.

Да, были пирожные в Смольном весной 1942 года, в самый страшный блокадный год, когда люди массово, сотнями тысяч гибли от голода на улицах города. Да, был каннибализм — люди сходили с ума от постоянного голода. Да, происходили страшные, позорные вещи, но именно в блокадном Ленинграде Дмитрий Шостакович, в составе добровольной дружины тушивший зажигалки на крыше филармонии, написал Седьмую симфонию, которая стала гимном непокоренному городу. Были сотрудники института растениеводства, умершие от голода, но сохранившие несколько тонн уникальных зерновых культур. Были десятки тысяч известных и безымянных героев, которые делились последним куском хлеба, последней карточкой, поддерживали и помогали друг другу, ждали вселявшие надежду выступления Ольги Берггольц по радио, затаив дыхание, слушали музыку Шостаковича в нетопленой Ленинградской филармонии, смотрели спектакли, читали книги в библиотеках и даже болели на футбольных матчах. Тогда они не считали это геройством, просто жили… и умирали, как все.

Ленинградский День Победы

18 января 1943 года советские войска разорвали кольцо фашистской блокады Ленинграда, стало чуть легче с продовольствием, но голод и холод не отступали, бомбежки и артобстрелы продолжались. Полное снятие блокады произошло только через год — 27 января 1944 года.

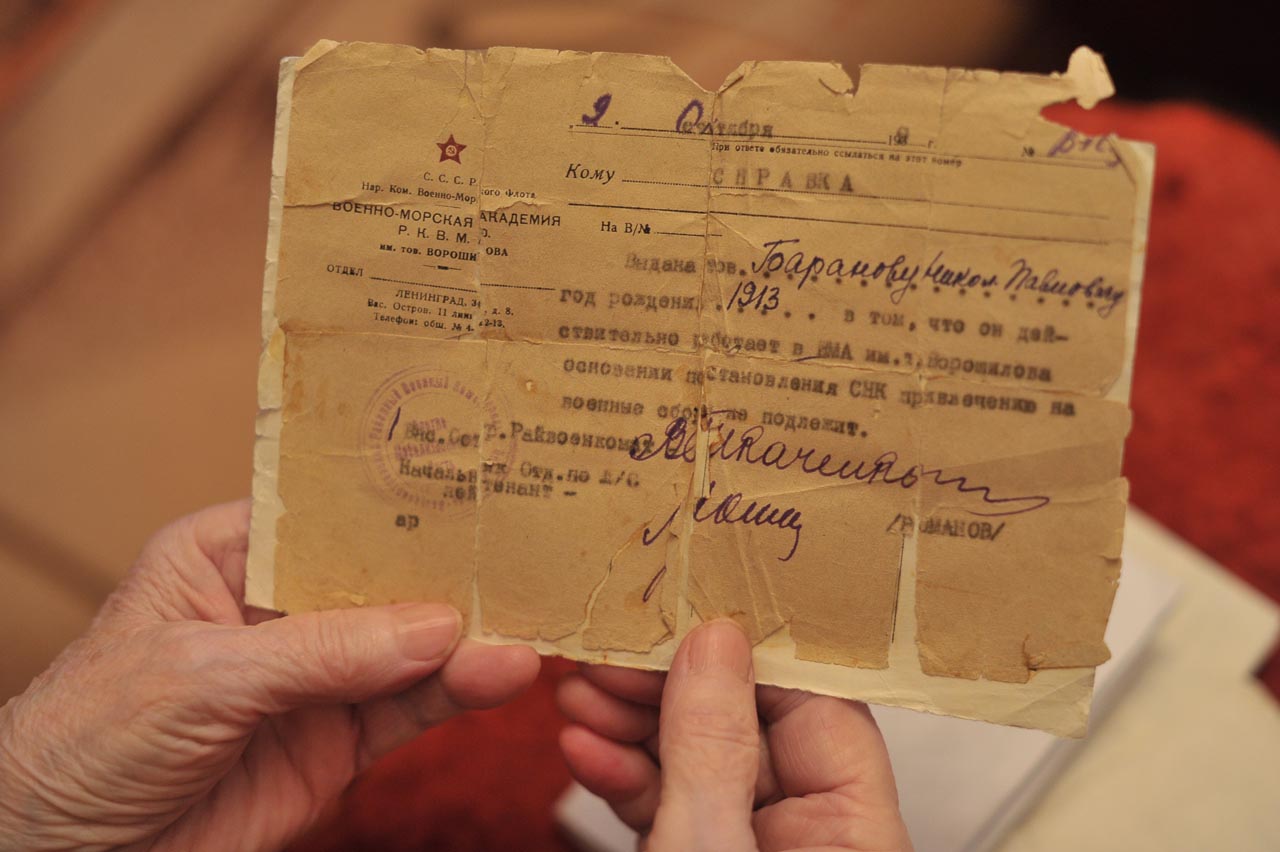

Сухие руки аккуратно держат ветхие желтые бумаги: справки из эвакокомиссии, по которым они покидали черный замерзший голодный Ленинград в далеком 1943-м. Тогда — дети, с ввалившимися ртами и вспухшими от голода животами. Сегодня — старики с белыми головами и влажнеющими от горьких воспоминаний глазами. Они живы и все помнят, хоть и не любят рассказывать о тех днях. О том, как ели песок и столярный клей. Как черными обмороженными пальцами хватали ледяные ручки ведер, черпая воду из пробитых в каналах прорубей. Как уже не имея сил плакать от голода, просто тихонько скулили: хлеба!.. Они не любят рассказывать — но все-таки рассказывают. Спасибо им за это.

Мама намешает песок: «Не жуйте, глотайте»

Пять лет было маленькой ленинградке Лере Барановой, когда началась война. Они с братом Толей, он на два года постарше, жили в деревне под городом Лугой. Мама забрала их к отцу в Ленинград, где у семьи была просторная квартира на Васильевском острове. Их везли в «полуторке» вместе с раненым немцем, которого взяли как «языка». Было не страшно. Только ужасно интересно: как это живого человека можно называть «языком»?

— Помню, домой приехали, все комнаты были завалены яблоками. Много их тогда уродилось. За счет них и выжили, наверное.

Сегодня ей 77. Она живет одна в просторной «двушке» с высокими потолками. Брата Толи уже нет в живых. Она отчетливо помнит, как там, в Ленинграде, он таскал ее за руку — куда сам, туда и она. За водой на прорубь. В разбомбленный дом за разбитой мебелью — дровами для «буржуйки». Помнит, как мама колола мебель в комнате, чтобы пожарче натопить печь. И как отдавала им, двум малышам, свои 125 граммов хлеба. Отдавала все — и в итоге была невозможно истощена, когда ее, вдову с двумя детьми (отец, сотрудник военной академии, умер в 43-м от цирроза печени), отправили в эвакуацию.

— А что мы ели? Да все, что могли. Песок весь в песочницах съели. С чем-то его разводили, с чем — не знаю. Мама намешает, даст нам: «Не жуйте, глотайте». Мы и глотали, — вспоминает Валерия Николаевна. — Мы войны и немцев не боялись. По радио, черной такой тарелке, на двери у нас висела, нам говорили: «Победа будет за нами, немец будет разбит», — мы и верили. Как умрет кто — его в тряпку замотают, на кровать положат. Помню, напротив нас дверь запечатали белой бумажкой. Мы с Толей пошли, бумажку отковыряли, тихонько смотрим, кто там лежит. Мама нас ругала потом: неча по чужим квартирам ходить!

Эвакуировали Барановых летом 1943-го. В памяти Валерии Николаевны — большие баржи, на которых плыли люди. Их бомбили немцы:

— В одну попали, мы с Толькой смотрим: вода-то красная. А мама говорит: «Это кровь». Потом нас везли в телячьих вагонах. На втором этаже было сено наложено, и мы там. Следом летели наши самолеты. Как немец начнет здорово бомбить — нам кричат: «Быстро, быстро!» Мы под откосы прятались. Как в Ленинград потом ездили, так видели все эти ямки, от бомб. В Ревде главное воспоминание первых лет: какие круглые, почти прозрачные, вспухшие от голода, были у нас с Толей животы. И как мы на них рисовали.

В Ленинград Валерия Николаевна так и не вернулась. Здесь, в Ревде, работала сначала бухгалтером в ЖКО, потом устроилась на ОЦМ. Вышла замуж, родились дети. Мужа в 2010-м схоронила.

— Внуки меня все спрашивают: «Бабушка, расскажи». А я не люблю это. Ну, жили в блокаду… Тут, может, хуже жили еще? Но тут хоть трава была, листья, все это можно было есть. А у нас там ничего не было. Дома рушились, немец все поразбивал. Нет, не плачу, чего там плакать? Просто… Было, ну и было. Зачем прошлое ворошить?

Детей одних отпускать боялись: съесть могли

76-летний Юрий Николаев — учитель, истинный ленинградский интеллигент. Его неудержимо тянет на родину — хоть и прожил зрелые годы в Казахстане. Ему бы туда — на прямые улицы, под высокое небо, к Неве и Петергофу…

Войну пятилетний Юра встретил в пригородном Колпино. Семья жила в большом доме, который солдаты разобрали на блиндаж — немец был близко.