Время чтения: 1 ч. 20 мин.

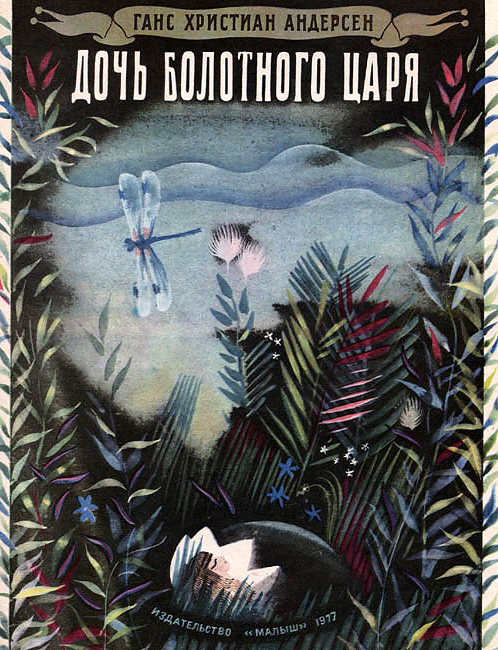

Много сказок рассказывают аисты своим птенцам — все про болота да про трясины. Сказки, конечно, приноравливаются к возрасту и понятиям птенцов. Малышам довольно сказать «крибле, крабле, плурремурре», — для них и это куда как забавно; но птенцы постарше требуют от сказки кое-чего побольше, по крайней мере того, чтобы в ней упоминалось об их собственной семье. Одну из самых длинных и старых сказок, известных у аистов, знаем и мы все. В ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла и воспитала. Впоследствии он стал великим человеком, но где похоронен — никому неизвестно. Так оно, впрочем, сплошь да рядом бывает.

Другой сказки никто не знает, может быть, именно потому, что она родилась у нас, здесь. Вот уже с тысячу лет, как она переходит из уст в уста, от одной аистихи — мамаши к другой, и каждая аистиха рассказывает ее все лучше и лучше, а мы теперь расскажем лучше их всех!

Первая пара аистов, пустившая эту сказку в ход и сама принимавшая участие в описываемых в ней событиях, всегда проводила лето на даче в Дании, близ Дикого болота, в Венсюсселе, то есть в округе Иеринг, на севере Ютландии — если уж говорить точно. Гнездо аистов находилось на крыше бревенчатого дома викинга. В той местности и до сих пор еще есть огромное болото; о нем можно даже прочесть в официальном описании округа.

Местность эта — говорится в нем — была некогда морским дном, но потом дно поднялось; теперь это несколько квадратных миль топких лугов, трясин и торфяных болот, поросших морошкой да жалким кустарником и деревцами.

Над всей местностью почти постоянно клубится густой туман. Лет семь — десять тому назад тут еще водились волки — Дикое болото вполне заслуживало свое прозвище! Представьте же себе, что было тут тысячу лет тому назад! Конечно, и в те времена многое выглядело так же, как и теперь: зеленый тростник с темно-лиловыми султанчиками был таким же высоким, кора на березках так же белела, а мелкие их листочки так же трепетали; что же до живности, встречавшейся здесь, так мухи и тогда щеголяли в прозрачных платьях того же фасона, любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с черным, чулки они носили такие же красные, только у людей в те времена моды были другие. Но каждый человек, кто бы он ни был, раб или охотник, мог проваливаться в трясину и тысячу лет тому назад, так же как теперь: ведь стоит только ступить на зыбкую почву ногой — и конец, живо очутишься во владениях болотного царя! Его можно было бы назвать и трясинным царем, но болотный царь звучит как-то лучше. К тому же и аисты его так величали. О правлении болотного царя мало что и кому известно, да оно и лучше, пожалуй.

Недалеко от болота, над самым Лим-фиордом, возвышался бревенчатый замок викинга, в три этажа, с башнями и каменными подвалами. На крыше его свили себе гнездо аисты. Аистиха сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно!

Раз вечером сам аист где-то замешкался и вернулся в гнездо совсем взъерошенный и взволнованный.

— Что я расскажу тебе! Один ужас! — сказал он аистихе.

— Ах, перестань, пожалуйста! — ответила она. — Не забывай, что я сижу на яйцах и могу испугаться, а это отразится на них!

— Нет, ты послушай! Она таки явилась сюда, дочка-то нашего египетского хозяина! Не побоялась такого путешествия! А теперь и поминай ее как звали!

— Что? Принцесса, египетская принцесса? Да они ведь из рода фей! Ну, говори же! Ты знаешь, как вредно заставлять меня ждать, когда я сижу на яйцах!

— Видишь, она, значит, поверила докторам, которые сказали, что болотный цветок исцелит ее больного отца, — помнишь, ты сама рассказывала мне? — и прилетела сюда, в одежде из перьев, вместе с двумя другими принцессами. Эти каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть! Ну, прилететь-то она прилетела, да и тю-тю!

— Ах, как ты тянешь! — сказала аистиха. — Ведь яйца могут остыть! Мне вредно так волноваться!

— Я видел все собственными глазами! — продолжал аист. — Сегодня вечером хожу это я в тростнике, где трясина понадежнее, смотрю — летят три лебедки. Но видна птица по полету! Я сейчас же сказал себе: гляди в оба, это не настоящие лебедки, они только нарядились в перья! Ты ведь такая же чуткая, мать! Тоже сразу видишь, в чем дело!

— Это верно! — сказала аистиха. — Ну, рассказывай же про принцессу, мне уж надоели твои перья!

— Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде небольшого озера. Приподымись чуточку, и ты отсюда увидишь краешек его! Там-то, на поросшей тростником трясине, лежал большой ольховый пень. Лебедки уселись на него, захлопали крыльями и огляделись кругом; потом одна из них сбросила с себя лебединые перья, и я узнал нашу египетскую принцессу. Платья на ней никакого не было, но длинные черные волосы одели ее, как плащом. Я слышал, как она просила подруг присмотреть за ее перьями, пока она не вынырнет с цветком, который померещился ей под водою. Те пообещали, схватили ее оперение в клювы и взвились с ним в воздух. «Эге! Куда же это они?» — подумал я. Должно быть, и она спросила их о том же. Ответ был яснее ясного. Они взвились в воздух и крикнули ей сверху: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкой! Не видать родины! Сиди в болоте!» — и расщипали перья в клочки! Пушинки так и запорхали в воздухе, словно снежинки, а скверных принцесс и след простыл!

— Какой ужас! — сказала аистиха. — Сил нет слушать!.. Ну, а что же дальше-то?

— Принцесса принялась плакать и убиваться! Слезы так и бежали ручьями на ольховый пень, и вдруг он зашевелился! Это был сам болотный царь — тот, что живет в трясине. Я видел, как пень повернулся, глядь — уж это не пень! Он протянул свои длинные, покрытые тиной ветви-руки к принцессе. Бедняжка перепугалась, спрыгнула и пустилась бежать по трясине. Да где! Мне не сделать по ней двух шагов, не то что ей! Она сейчас же провалилась вниз, а за ней и болотный царь. Он-то и втянул ее туда! Только пузыри пошли по воде, и — все! Теперь принцесса похоронена в болоте. Не вернуться ей с цветком на родину. Ах, ты бы не вынесла такого зрелища, женушка!

— Тебе бы и не следовало рассказывать мне такие истории! Ведь это может повлиять на яйца!.. А принцесса выпутается из беды! Ее-то уж выручат! Вот случись что-нибудь такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, тогда бы — пиши пропало!

— Я все-таки буду настороже! — сказал аист и так и сделал.

Прошло много времени.

Вдруг в один прекрасный день аист увидел, что со дна болота тянется кверху длинный зеленый стебелек; потом на поверхности воды оказался листочек; он рос, становился все шире и шире. Затем выглянул из воды бутон, и, когда аист пролетел над болотом, он под лучами солнца распустился, и аист увидел в чашечке цветка крошечную девочку, словно сейчас только вынутую из ванночки. Девочка была так похожа на египетскую принцессу, что аист сначала подумал, будто это принцесса, которая опять стала маленькою, но, рассудив хорошенько, решил, что, вернее, это дочка египетской принцессы и болотного царя. Вот почему она и лежит в кувшинке.

«Нельзя же ей тут оставаться! — подумал аист. — А в нашем гнезде нас и без того много! Постой, придумал! У жены викинга нет детей, а она часто говорила, что ей хочется иметь малютку… Меня все равно обвиняют, что я приношу в дом ребятишек, так вот я и взаправду притащу эту девочку жене викинга, то-то обрадуется!»

И аист взял малютку, полетел к дому викинга, проткнул в оконном пузыре клювом отверстие, положил ребенка возле жены викинга, а потом вернулся в гнездо и рассказал обо всем жене. Птенцы тоже слушали — они уже подросли.

— Вот видишь, принцесса-то не умерла — прислала сюда свою дочку, а я ее пристроил! — закончил свой рассказ аист.

— А что я твердила тебе с первого же раза? — отвечала аистиха. — Теперь, пожалуй, подумай и о своих детях! Отлет-то ведь на носу! У меня даже под крыльями чесаться начинает. Кукушки и соловьи уже улетели, а перепелки поговаривают, что скоро начнет дуть попутный ветер. Птенцы наши постоят за себя на маневрах, уж я-то их знаю!

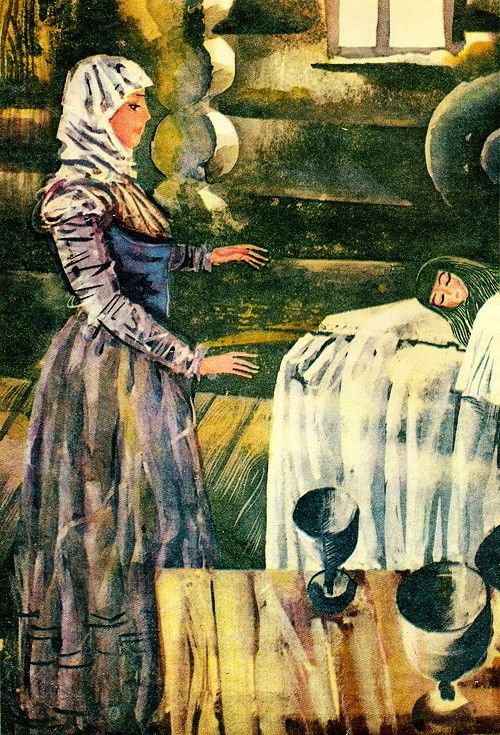

И обрадовалась же супруга викинга, найдя утром у своей груди крошечную прелестную девочку! Она принялась целовать и ласкать малютку, но та стала кричать и отбиваться ручонками и ножонками; ласки, видимо, были ей не по вкусу. Наплакавшись и накричавшись, она наконец уснула, и тогда нельзя было не залюбоваться прелестным ребенком! Жена викинга не помнила себя от радости; на душе у нее стало так легко и весело, — ей пришло на ум, что и супруг ее с дружиной явится также нежданно, как малютка! И вот она поставила на ноги весь дом, чтобы успеть приготовиться к приему желанных гостей. По стенам развешали ковры собственной ее работы и работы ее служанок, затканные изображениями тогдашних богов Одина, Тора и Фрейи. Рабы чистили старые щиты и тоже украшали ими стены; по скамьям были разложены мягкие подушки, а на очаг, находившийся посреди главного покоя, навалили груду сухих поленьев, чтобы сейчас же можно было развести огонь. Под вечер жена викинга так устала от всех этих хлопот, что уснула как убитая.

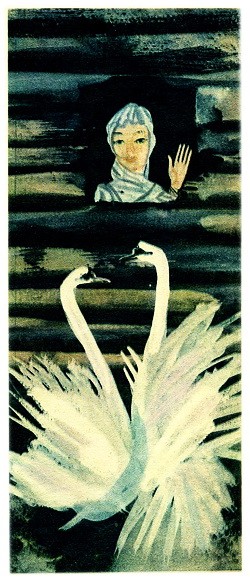

Проснувшись рано утром, еще до восхода солнца, она страшно перепугалась: девочка ее исчезла! Она вскочила, засветила лучину и осмотрелась: в ногах постели лежала не малютка, а большая отвратительная жаба. Жена викинга в порыве отвращения схватила тяжелый железный дверной болт и хотела убить жабу, но та устремила на нее такой странный, скорбный взгляд, что она не решилась ее ударить. Еще раз осмотрелась она кругом; жаба испустила тихий стон; тогда жена викинга отскочила от постели к отверстию, заменявшему окно, и распахнула деревянную ставню. В эту минуту как раз взошло солнце; лучи его упали на постель и на жабу… В то же мгновение широкий рот чудовища сузился, стал маленьким, хорошеньким ротиком, все тело вытянулось и преобразилось — перед женой викинга очутилась ее красавица дочка, жабы же как не бывало.

— Что это? — сказала жена викинга. — Не злой ли сон приснился мне? Ведь тут лежит мое собственное дитя, мой эльф! — и она прижала девочку к сердцу, осыпая поцелуями, но та кусалась и вырывалась, как дикий котенок.

Не в этот день и не на другой вернулся сам викинг, хотя и был уже на пути домой. Задержал его встречный ветер, который теперь помогал аистам, а им надо было лететь на юг. Да, ветер, попутный одному, может быть противным другому!

Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над ребенком тяготели злые чары. Днем девочка была прелестна, как эльф, но отличалась злым, необузданным нравом, а ночью становилась отвратительною жабой, но с кротким и грустным взглядом. В девочке как бы соединялись две натуры: днем, ребенок, подкинутый жене викинга аистом, наружностью был весь в мать, египетскую принцессу, а характером в отца; ночью же, наоборот, внешностью был похож на последнего, а в глазах светились душа и сердце матери. Кто мог снять с ребенка злые чары? Жена викинга и горевала и боялась, и все-таки привязывалась к бедному созданию все больше и больше. Она решила ничего не говорить о колдовстве мужу: тот, по тогдашнему обычаю, велел бы выбросить бедного ребенка на проезжую дорогу — пусть берет кто хочет. А жене викинга жаль было девочку, и она хотела устроить так, чтобы супруг ее видел ребенка только днем.

Однажды утром над замком викинга раздалось шумное хлопанье крыльев, — на крыше отдыхали ночью, после дневных маневров, сотни пар аистов, а теперь все они взлетели на воздух, чтобы пуститься в дальний путь.

— Все мужья готовы! — прокричали они. — Жены с детьми тоже!

— Как нам легко! — говорили молодые аисты. — Так и щекочет у нас внутри, будто нас набили живыми лягушками! Мы отправляемся за границу! Вот счастье-то!

— Держитесь стаей! — говорили им отцы и матери. — Да не болтайте так много — вредно для груди!

И все полетели.

В ту же минуту над степью прокатился звук рога: викинг с дружиной пристал к берегу. Они вернулись с богатою добычей от берегов Галлии, где, как и в Британии, народ в ужасе молился: «Боже, храни нас от диких норманнов!»

Вот пошло веселье в замке викинга! В большой покой вкатили целую бочку меда; запылал костер, закололи лошадей, готовился пир на весь мир. Главный жрец окропил теплою лошадиною кровью всех рабов. Сухие дрова затрещали, дым столбом повалил к потолку, с балок сыпалась на пирующих мелкая сажа, но к этому им было не привыкать стать. Гостей богато одарили; раздоры, вероломство — все было забыто; мед лился рекою; подвыпившие гости швыряли друг в друга обглоданными костями в знак хорошего расположения духа. Скальд, нечто вроде нашего певца и музыканта, но в то же время и воин, который сам участвовал в походе и потому знал, о чем поет, пропел песню об одержанных ими в битвах славных победах. Каждый стих сопровождался припевом: «Имущество, родные, друзья, сам человек — все минет, все умрет; не умирает одно славное имя!» Тут все принимались бить в щиты и стучать ножами или обглоданными костями по столу; стон стоял в воздухе. Жена викинга сидела на почетном месте, разодетая, в шелковом платье; на руках ее красовались золотые запястья, на шее — крупные янтари. Скальд не забывал прославить и ее, воспел и сокровище, которое она только что подарила своему супругу. Последний был в восторге от прелестного ребенка; он видел девочку только днем во всей ее красе. Дикость ее нрава тоже была ему по душе. Из нее выйдет, сказал он, смелая воительница, которая сумеет постоять за себя. Она и глазом не моргнет, если опытная рука одним взмахом острого меча сбреет у нее в шутку густую бровь!

Бочка с медом опустела, вкатили новую, — в те времена люди умели пить! Правда, и тогда уже была известна поговорка: «Скотина знает, когда ей пора оставить пастбище и вернуться домой, а неразумный человек не знает своей меры!» Знать-то каждый знал, но ведь знать — одно, а применять знание к делу — другое. Знали все и другую поговорку: «И дорогой гость надоест, если засидится не в меру», и все-таки сидели себе да сидели: мясо да мед — славные вещи! Веселье так и кипело! Ночью рабы, растянувшись на теплой золе, раскапывали жирную сажу и облизывали пальцы. То-то хорошее было времечко!

В этом же году викинг еще раз отправился в поход, хотя и начались уже осенние бури. Но он собирался нагрянуть с дружиной на берега Британии, а туда ведь было рукой подать: «Только через море махнуть», — сказал он. Супруга его опять осталась дома одна с малюткою, и скоро безобразная жаба с кроткими глазами, испускавшая такие глубокие вздохи, стала ей почти милее дикой красавицы, отвечавшей на ласки царапинами и укусами.

Седой осенний туман, «беззубый дед», как его называют, все-таки обгладывающий листву, окутал лес и степь. Бесперые птички-снежинки густо запорхали в воздухе; зима глядела во двор. Воробьи завладели гнездами аистов и судили да рядили о бывших владельцах. А где же были сами владельцы, где был наш аист со своей аистихой и птенцами?

Аисты были в Египте, где в это время солнышко светило и грело, как у нас летом. Тамаринды и акации стояли все в цвету; на куполах храмов сверкали полумесяцы; стройные минареты были облеплены аистами, отдыхавшими после длинного перелета. Гнезда их лепились одно возле другого на величественных колоннах и полуразрушившихся арках заброшенных храмов. Финиковые пальмы высоко подымали свои верхушки, похожие на зонтики. Темными силуэтами рисовались сероватые пирамиды в прозрачном голубом воздухе пустыни, где щеголяли быстротою своих ног страусы, а лев посматривал большими умными глазами на мраморного сфинкса, наполовину погребенного в песке. Нил снова вошел в берега, которые так и кишели лягушками, а уж приятнее этого зрелища для аистов и быть не могло. Молодые аисты даже глазам своим верить не хотели — уж больно хорошо было!

— Да, вот как тут хорошо, и всегда так бывает! — сказала аистиха, и у молодых аистов даже в брюшке защекотало.

— А больше мы уж ничего тут не увидим? — спрашивали они. — Мы разве не отправимся туда, вглубь, в самую глубь страны?

— Там нечего смотреть! — отвечала аистиха. — За этими благословенными берегами — лишь дремучий лес, где деревья растут чуть не друг на друге и опутаны ползучими растениями. Одни толстоногие слоны могут пролагать там себе дорогу. Змеи же там чересчур велики, а ящерицы — прытки. Если же вздумаете пробраться в пустыню, вам засыплет глаза песком, и это еще будет хорошо, а то прямо попадете в песочный вихрь! Нет, здесь куда лучше! Тут и лягушек и саранчи вдоволь! Я останусь тут, и вы со мною!

Они и остались. Родители сидели в гнездах на стройных минаретах, отдыхали, охорашивались, разглаживали себе перья и обтирали клювы о красные чулки. Покончив со своим туалетом, они вытягивали шеи, величественно раскланивались и гордо подымали голову с высоким лбом, покрытую тонкими глянцевитыми перьями; умные карие глаза их так и сверкали. Молоденькие барышни-аистихи степенно прохаживались в сочном тростнике, поглядывали на молодых аистов, знакомились и чуть не на каждом шагу глотали по лягушке, а иногда забирали в клюв змейку и ходили да помахивали ею, — это очень к ним шло, думали они, а уж вкусно-то как было!.. Молодые аисты заводили ссоры и раздоры, били друг друга крыльями, щипали клювами — даже до крови! Потом, глядишь, то тот, то другой из них становился женихом, а барышни одна за другою — невестами; все они для этого только ведь и жили. Молодые парочки принимались вить себе гнезда, и тут опять не обходилось без ссор и драк — в жарких странах все становятся такими горячими, — ну, а вообще-то жизнь текла очень приятно, и старики жили да радовались на молодых: молодежи все к лицу! Изо дня в день светило солнышко, в еде недостатка не было, — ешь не хочу, живи да радуйся, вот и вся забота.

Но в роскошном дворце египетского хозяина, как звали его аисты, радостного было мало.

Могущественный владыка лежал в огромном покое с расписными стенами, похожими на лепестки тюльпана; руки, ноги его не слушались, он высох, как мумия. Родственники и слуги окружали его ложе. Мертвым его еще назвать было нельзя, но и живым тоже. Надежда на исцеление с помощью болотного цветка, за которым полетела на далекий север та, что любили его больше всех, была теперь потеряна. Не дождаться владыке своей юной красавицы дочери! «Она погибла!» — сказали две вернувшиеся на родину принцессы — лебедки. Они даже сочинили о гибели своей подруги целую историю.

— Мы все три летели по воздуху, как вдруг заметил нас охотник и пустил стрелу. Она попала в нашу подружку, и бедная медленно, с прощальною лебединою песнью, опустилась на воды лесного озера. Там, на берегу, под душистой плакучей березой, мы и схоронили ее. Но мы отомстили за ее смерть: привязали к хвостам ласточек, живущих под крышей избушки охотника, пучки зажженной соломы, — избушка сгорела, а с нею и сам хозяин ее. Зарево пожара осветило противоположный берег озера, где росла плакучая березка, под которой покоилась в земле наша подруга. Да, не видать ей больше родимой земли!

И обе заплакали. Аист, услышав их речи, защелкал от гнева клювом.

— Ложь, обман! — закричал он. — Ох, так бы и вонзил им в грудь свой клюв!

— Да и сломал бы его! — заметила аистиха. — Хорош бы ты был тогда! Думай-ка лучше о себе самом да о своем семействе, а все остальное побо— ку!

— Я все-таки хочу завтра усесться на краю открытого купола того покоя, где соберутся все ученые и мудрецы совещаться о больном. Может быть, они и доберутся до истины!

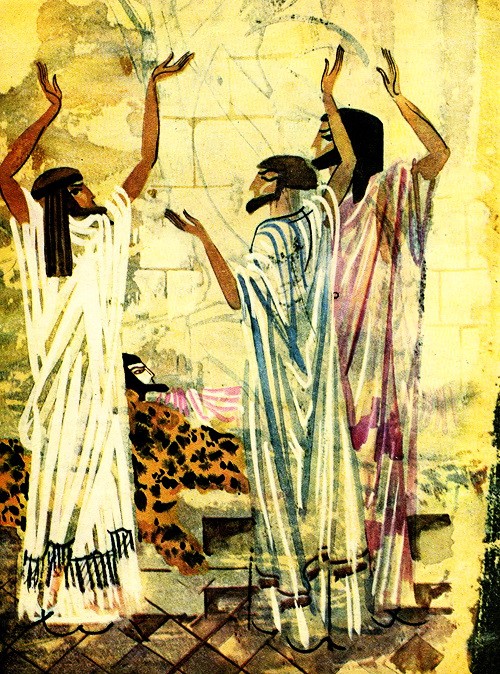

Ученые и мудрецы собрались и завели длинные разговоры, из которых аист не понял ни слова; да не много толку вышло из них и для самого больного, не говоря уже о его дочери. Но послушать речи ученых нам все же не мешает, — мало ли что приходится слушать!

Вернее, впрочем, будет послушать и узнать кое-что из предыдущего, тогда мы поближе познакомимся со всею историей; во всяком случае, узнаем из нее не меньше аиста.

«Любовь — родоначальница жизни! Высшая любовь рождает и высшую жизнь! Лишь благодаря любви, может больной возродиться к жизни!» Вот что изрекли мудрецы, когда дело шло об исцелении больного владыки; изречение было необыкновенно мудро и хорошо изложено — по уверению самих мудрецов.

— Мысль не дурна! — сказал тогда же аист аистихе.

— А я что-то не возьму ее в толк! — ответила та. — И, уж конечно, это не моя вина, а ее! А, впрочем, меня все это мало касается; у меня есть о чем подумать и без того!

Потом ученые принялись толковать о различных видах любви: любовь влюбленных отличается ведь от любви, которую чувствуют друг к другу родители и дети, или от любви растения к свету — например, солнечный луч целует тину, и из нее выходит росток. Речи их отличались такою глубиной и ученостью, что аист был не в силах даже следить за ними, не то чтобы пересказать их аистихе. Он совсем призадумался, прикрыл глаза и простоял так на одной ноге весь день. Ученость была ему не по плечу.

Зато аист отлично понял, что болезнь владыки была для всей страны и народа большим несчастьем, а исцеление его, напротив, было бы огромным счастьем, — об этом толковал весь народ, все — и бедные и богатые. «Но где же растет целебный цветок?» — спрашивали все друг у друга, рылись в ученых рукописях, старались прочесть о том по звездам, спрашивали у всех четырех ветров — словом, добивались нужных сведений всевозможными путями, но все напрасно. Тут-то ученые мудрецы, как сказано, и изрекли: «Любовь — родоначальница жизни; она же возродит к жизни и владыку!» В этом был глубокий смысл, и хоть сами они его до конца не понимали, но все-таки повторили его еще раз и даже написали вместо рецепта: «Любовь — родоначальница жизни!» Но как же приготовить по этому рецепту лекарство? Да, вот тут-то все и стали в тупик. В конце концов все единогласно решили, что помощи должно ожидать от молодой принцессы, так горячо, так искренно любившей отца. Затем додумались и до того, как следовало поступить принцессе. И вот ровно год тому назад, ночью, когда серп новорожденной луны уже скрылся, принцесса отправилась в пустыню к мраморному сфинксу, отгребла песок от двери, что находилась в цоколе, и прошла по длинному коридору внутрь одной из больших пирамид, где покоилась мумия древнего фараона, — принцесса должна была склониться головой на грудь умершего и ждать откровения.

Она исполнила все в точности, и ей было открыто во сне, что она должна лететь на север, в Данию, к глубокому болоту — место было обозначено точно — и сорвать там лотос, который коснется ее груди, когда она нырнет в глубину. Цветок этот вернет жизнь ее отцу. Вот почему принцесса и полетела в лебедином оперении на Дикое болото.

Все это аист с аистихой давно знали, а теперь знаем и мы получше, чем раньше. Знаем мы также, что болотный царь увлек бедную принцессу на дно трясины и что дома ее уже считали погибшею навеки. Но мудрейший из мудрецов сказал то же, что и аистиха: «Она выпутается из беды!» Ну, и решили ждать, — иного ведь ничего и не оставалось.

— Право, я стащу лебединые оперения у этих мошенниц, — сказал аист. — Тогда небось не прилетят больше на болото да не выкинут еще какой-нибудь штуки! Перья же их я припрячу там на всякий случай!

— Где это там? — спросила аистиха.

— В нашем гнезде, близ болота! — ответил аист. — Наши птенцы могут помочь мне перенести их; если же чересчур тяжело, то ведь по дороге найдутся места, где их можно припрятать до следующего перелета в Данию. Принцессе хватило бы и одного оперения, но два все-таки лучше: на севере не худо иметь в запасе лишнюю одежду.

— Тебе и спасибо-то за все это не скажут! — заметила аистиха. — Но ты ведь глава семьи! Я имею голос, лишь когда сижу на яйцах!

Девочка, которую приютили в замке викинга близ Дикого болота, куда каждую весну прилетали аисты, получила имя Хельги, но это имя было слишком нежным для нее. В прекрасном теле обитала жестокая душа. Месяцы шли за месяцами, годы за годами, аисты ежегодно совершали те же перелеты: осенью к берегам Нила, весною к Дикому болоту, а девочка все подрастала; не успели опомниться, как она стала шестнадцатилетнею красавицей. Прекрасна была оболочка, но жестко само ядро. Хельга поражала своею дикостью и необузданностью даже в те суровые, мрачные времена. Она тешилась, купая руки в теплой, дымящейся крови только что зарезанной жертвенной лошади, перекусывала в порыве дикого нетерпения горло черному петуху, приготовленному в жертву богам, а своему приемному отцу сказала однажды совершенно серьезно:

— Приди ночью твой враг, поднимись по веревке на крышу твоего дома, сними самую крышу над твоим покоем, я бы не разбудила тебя, если бы даже могла! Я бы не слышала ничего — так звенит еще в моих ушах пощечина, которую ты дал мне много лет тому назад! Я не забыла ее!

Но викинг не поверил, что она говорит серьезно; он, как и все, был очарован ее красотой и не знал ничего о двойственности ее души и внешней оболочки. Без седла скакала Хельга, словно приросшая, на диком коне, мчавшемся во весь опор, и не соскакивала на землю, даже если конь начинал грызться с дикими лошадьми. Не раздеваясь, бросалась она с обрыва в быстрый фиорд и плыла навстречу ладье викинга, направлявшейся к берегу.

Из своих густых, чудных волос она вырезала самую длинную прядь и сплела из нее тетиву для лука.

— Все надо делать самой! Лучше выйдет! — говорила она.

Годы и привычка закалили душу и волю жены викинга, и все же в сравнении с дочерью она была просто робкою, слабою женщиной. Но она-то знала, что виной всему были злые чары, тяготевшие над ужасною девушкой. Хельга часто доставляла себе злое удовольствие помучить мать: увидав, что та вышла на крыльцо или на двор, она садилась на самый край колодца и сидела там, болтая руками и ногами, потом вдруг бросалась в узкую, глубокую яму, ныряла с головой, опять выплывала, и опять ныряла, точно лягушка, затем с ловкостью кошки выкарабкивалась наверх и являлась в главный покой замка вся мокрая; потоки воды бежали с ее волос и платья на пол, смывая и унося устилавшие его зеленые листья.

Одно только немного сдерживало Хельгу — наступление сумерек. Под вечер она утихала, словно задумывалась, и даже слушалась матери, к которой влекло ее какое-то инстинктивное чувство. Солнце заходило, и превращение совершалось: Хельга становилась тихою, грустною жабою и, съежившись, сидела в уголке. Тело ее было куда больше, чем у обыкновенной жабы, и тем ужаснее на вид. Она напоминала уродливого тролля с головой жабы и плавательною перепонкой между пальцами. В глазах светилась кроткая грусть, из груди вылетали жалобные звуки, похожие на всхлипывание ребенка во сне. В это время жена викинга могла брать ее к себе на колени, и невольно забывала все ее уродство, глядя в эти печальные глаза.

— Право, я готова желать, чтобы ты всегда оставалась моею немой дочкой-жабой! — нередко говорила она. — Ты куда страшнее, когда красота возвращается к тебе, а душа мрачнеет!

И она чертила руны, разрушающие чары и исцеляющие недуги, и перебрасывала их через голову несчастной, но толку не было.

— Кто бы поверил, что она умещалась когда-то в чашечке кувшинки! — сказал аист. — Теперь она совсем взрослая, и лицом — вылитая мать, египетская принцесса. А ту мы так и не видали больше! Не удалось ей, видно, выпутаться из беды, как вы с мудрецом предсказывали. Я из года в год то и дело летаю над болотом вдоль и поперек, но она до сих пор не подала ни малейшего признака жизни! Да уж поверь мне! Все эти годы я ведь прилетал сюда раньше тебя, чтобы починить наше гнездо, поправить кое-что, и целые ночи напролет — словно я филин или летучая мышь — летал над болотом, да все без толку! И два лебединых оперения, что мы с таким трудом в три перелета перетащили сюда, не пригодились! Вот уж сколько лет они лежат без пользы в нашем гнезде. Случись пожар, загорись этот бревенчатый дом — от них не останется и следа!

— И от гнезда нашего тоже! — сказала аистиха. — Но о нем ты думаешь меньше, чем об этих перьях да о болотной принцессе! Отправлялся бы уж и сам к ней в трясину. Дурной ты отец семейства! Я говорила это еще в ту пору, когда в первый раз сидела на яйцах! Вот подожди, эта шальная девчонка еще угодит в кого-нибудь из нас стрелою! Она ведь сама не знает, что делает! А мы-то здесь подольше живем, — хоть бы об этом вспомнила! И повинности наши мы уплачиваем честно: перо, яйцо и одного птенца в год, как положено! Думаешь, мне придет теперь в голову слететь вниз, во двор, как бывало в старые годы или как и нынче в Египте, где я держусь на дружеской ноге со всеми — нисколько не забываясь, впрочем, — и сую нос во все горшки и котлы? Нет, здесь я сижу в гнезде да злюсь на эту девчонку! И на тебя тоже! Оставил бы ее в кувшинке, пусть бы себе погибла!

— Ты гораздо добрее в душе, чем на словах! — сказал аист. — Я тебя знаю лучше, чем ты сама!

И он подпрыгнул, тяжело взмахнул два раза крыльями, вытянул ноги назад, распустил оба крыла, точно паруса, и полетел так, набирая высоту; потом опять сильно взмахнул крыльями и опять поплыл по воздуху. Солнце играло на белых перьях, шея и голова вытянулись вперед… Вот это был полет!

— Он и до сих пор красивее всех! — сказала аистиха. — Но ему-то я не скажу этого!

В эту осень викинг вернулся домой рано. Много добычи и пленных привез он с собой. В числе пленных был молодой христианский священник, один из тех, что отвергали богов древнего Севера. В последнее время в замке викинга — и в главном покое и на женской половине — то и дело слышались разговоры о новой вере, которая распространилась по всем странам Юга и, благодаря святому Ансгарию, проникла даже сюда, на Север. Даже Хельга уже слышала о боге, пожертвовавшем собою из любви к людям и ради их спасения. Она все эти рассказы, как говорится, в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Слово «любовь» находило доступ в ее душу лишь в те минуты, когда она в образе жабы сидела, съежившись, в запертой комнате. Но жена викинга чутко прислушивалась к рассказам и преданиям, ходившим о сыне единого истинного бога, и они будили в ней новые чувства.

Воины, вернувшись домой, рассказывали о великолепных храмах, высеченных из драгоценного камня и воздвигнутых в честь того, чьим заветом была любовь. Они привезли с собой и два тяжелых золотых сосуда искусной работы, из которых исходил какой-то удивительный аромат.

Это были две кадильницы, которыми кадили христианские священники перед алтарями, никогда не окроплявшимися кровью. На этих алтарях вино и хлеб превращались в кровь и тело Христовы, принесенные им в жертву ради спасения всех людей — даже не родившихся еще поколений.

Молодого священника связали по рукам и ногам веревками из лыка и посадили в глубокий, сложенный из камней подвал замка. Как он был прекрасен! «Словно сам Бальдур!» — сказала жена викинга, тронутая бедственным положением пленника, а Хельге хотелось, чтобы ему продернули под коленками толстые веревки и привязали к хвостам диких быков.

— Я бы выпустила на них собак: то-то бы травля пошла! По лесам, по болотам, прямо в степь! Любо! А еще лучше — самой нестись за ними по пятам!

Но викинг готовил пленнику иную смерть: христианин, как отрицатель и поноситель могучих богов, был обречен в жертву этим самым богам. На жертвенном камне, в священной роще, впервые должна была пролиться человеческая кровь.

Хельга выпросила позволения обрызгать кровью жертвы изображения богов и народ, отточила свой нож и потом с размаху всадила его в бок пробегавшей мимо огромной свирепой дворовой собаке.

— Для пробы! — сказала она, а жена викинга сокрушенно поглядела на дикую, злую девушку. Ночью, когда красота и безобразие Хельги, по обыкновению, поменялись местами, мать обратилась к ней со словами горячей укоризны, которые сами собою вырвались из наболевшей души.

Безобразная, похожая на тролля жаба устремила на нее свои печальные карие глаза и, казалось, понимала каждое слово, как разумный человек.

— Никогда и никому, даже супругу моему, не проговорилась я о том, что терплю из-за тебя! — говорила жена викинга. — И сама не думала я, что так жалею тебя! Велика, видно, любовь материнская, но твоя душа не знает любви! Сердце твое похоже на холодную тину, из которой ты явилась в мой дом!

Безобразное создание задрожало, как будто эти слова затронули какие-то невидимые нити, соединявшие тело с душой; на глазах жабы выступили крупные слезы.

— Настанет время и твоего испытания! — продолжала жена викинга. — Но много горя придется тогда изведать и мне!.. Ах, лучше бы выбросили мы тебя на проезжую дорогу, когда ты была еще крошкой; пусть бы ночной холод усыпил тебя навеки!

Тут жена викинга горько заплакала и ушла, полная гнева и печали, за занавеску из звериной шкуры, подвешенную к балке и заменявшую перегородку.

Жаба, съежившись, сидела в углу одна; мертвая тишина прерывалась лишь ее тяжелыми, подавленными вздохами; казалось, в глубине сердца жабы с болью зарождалась новая жизнь. Вдруг она сделала шаг к дверям, прислушалась, потом двинулась дальше, схватилась своими беспомощными лапами за тяжелый дверной болт и тихонько выдвинула его из скобы. В горнице стоял зажженный ночник; жаба взяла его и вышла за двери; казалось, чья-то могучая воля придавала ей силы. Вот она вынула железный болт из скобы, прокралась к спавшему пленнику и дотронулась до него своею холодною, липкою лапой. Пленник проснулся, увидал безобразное животное и задрожал, словно перед наваждением злого духа. Но жаба перерезала ножом связывавшие его веревки и сделала ему знак следовать за нею.

Пленник сотворил молитву и крестное знамение — наваждение не исчезало; тогда он произнес:

— Блажен, кто разумно относится к малым сим, — Господь спасет его в день несчастья!.. Но кто ты? Как может скрываться под оболочкой животного сердце, полное милосердного сострадания?

Жаба опять кивнула головой, провела пленника по уединенному проходу между спускавшимися с потолка до полу коврами в конюшню и указала на одну из лошадей. Пленник вскочил на лошадь, но вслед за ним вскочила и жаба и примостилась впереди него, уцепившись за гриву лошади. Пленник понял ее намерение и пустил лошадь вскачь по окольной дороге, которую никогда бы не нашел один.

Скоро он забыл безобразие животного, понял, что это чудовище было орудием милости Божьей, и из уст его полились молитвы и священные псалмы. Жаба задрожала — от молитв ли, или от утреннего предрассветного холодка? Что ощущала она — неизвестно, но вдруг приподнялась на лошади, как бы желая остановить ее и спрыгнуть на землю. Христианин силою удержал жабу и продолжал громко петь псалом, как бы думая победить им злые чары. Лошадь понеслась еще быстрее: небо заалело, и вот первый луч солнца прорвал облако. В ту же минуту произошло превращение: жаба стала молодою красавицей с демонски злою душой! Молодой христианин увидал, что держит в объятиях красавицу девушку, испугался, остановил лошадь и соскочил на землю, думая, что перед ним новое наваждение. Но и Хельга в один прыжок очутилась на земле, короткое платье едва доходило ей до колен; выхватив из-за пояса нож, она бросилась на остолбеневшего христианина.

— Постой! — крикнула она. — Постой, я проколю тебя ножом насквозь. Ишь, побледнел, как солома! Раб! Безбородый!

Между нею и пленником завязалась борьба, но молодому христианину, казалось, помогали невидимые силы. Он крепко стиснул руки девушки, а старый дуб, росший у дороги, помог ему одолеть ее окончательно: Хельга запуталась ногами в узловатых, переплетающихся корнях дуба, вылезших из земли. Христианин крепко охватил ее руками и повлек к протекавшему тут же источнику. Окропив водою грудь и лицо девушки, он произнес заклинание против нечистого духа, сидевшего в ней, и осенил ее крестным знамением, но одно крещение водою не имеет настоящей силы, если душа не омыта внутренним источником веры.

И все-таки во всех действиях и словах христианина, совершавшего таинство, была какая-то особая, сверхчеловеческая сила, которая и покорила Хельгу. Она опустила руки и удивленными глазами, вся бледная от волнения, смотрела на молодого человека. Он казался ей могучим волшебником, посвященным в тайную науку. Он ведь чертил над ней таинственные знаки, творил заклинания! Она не моргнула бы глазом перед занесенным над ее головой блестящим топором или острым ножом, но когда он начертил на ее челе и груди знак креста, она закрыла глаза, опустила голову на грудь и присмирела, как прирученная птичка.

Тогда он кротко заговорил с нею о подвиге любви, совершенном ею в эту ночь, когда она, в образе отвратительной жабы, явилась освободить его от уз и вывести из мрака темницы к свету жизни. Но сама она — говорил он — опутана еще более крепкими узами, и теперь его очередь освободить ее и вывести к свету жизни. Он повезет ее в Хедебю, к святому Ансгарию, и там, в этом христианском городе, чары с нее будут сняты. Но он уже не смел везти ее на лошади перед собою, хотя она и покорилась ему.

— Ты сядешь позади меня, а не впереди! Твоя красота обладает злой силой, и я боюсь ее! Но с помощью Христа победа все-таки будет на моей стороне.

Тут он преклонил колена и горячо помолился; безмолвный лес как будто превратился в святой храм: словно члены новой паствы, запели птички; дикая мята струила аромат, как бы желая заменить ладан. Громко прозвучали слова священного писания:

«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет!»

И он стал говорить девушке о духовной тоске, о стремлении к высшему всей природы, а ретивый конь в это время стоял спокойно, пощипывая листики ежевики; сочные, спелые ягоды падали в руку Хельги, как бы предлагая ей утолить ими жажду.

И девушка покорно дала христианину усадить себя на круп лошади; Хельга была словно во сне. Христианин связал две ветви наподобие креста и высоко поднял его перед собою. Затем они продолжали путь по лесу, который все густел и густел, дорожка становилась все уже и уже, а где и вовсе пропадала. Терновые кусты преграждали путь, точно опущенные шлагбаумы; приходилось объезжать их. Источник превратился не в быстрый ручей, а в стоячее болото; и его надо было объехать. В лесной чаще веяло отрадною, подкрепляющею и освежающею душу прохладой, но не меньше подкрепляли и освежали душу кроткие, дышащие верою и любовью, речи христианина, воодушевленного желанием вывести заблудшую из мрака к свету жизни.

Говорят, дождевая капля дробит твердый камень, волны морские обтачивают и округляют оторванные обломки скал — роса божьего милосердия, окропившая душу Хельги, также продолбила ее жесткую оболочку, сгладила шероховатости. Но сама Хельга еще не отдавала себе отчета в том, что в ней совершается: ведь и едва выглянувший из земли росток, впивая благотворную влагу росы и поглощая теплые лучи солнца, тоже мало ведает о заложенном в нем семени жизни и будущем плоде.

И, как песня матери незаметно западает в душу ребенка, ловящего одни отдельные слова, не понимая их смысла, который станет ему ясным лишь с годами, так западали в душу Хельги и животворные слова христианина.

Вот они выехали из леса в степь, потом опять углубились в дремучий лес и под вечер встретили разбойников.

— Где ты подцепил такую красотку? — закричали они, остановили лошадь и стащили всадника и всадницу; сила была на стороне разбойников.

У христианина для защиты был лишь нож, который он вырвал в борьбе у Хельги. Один из разбойников замахнулся на него топором, но молодой человек успел отскочить в сторону, иначе был бы убит на месте. Топор глубоко врезался в шею лошади: кровь хлынула ручьем, и животное упало. Тут Хельга словно очнулась от глубокой задумчивости и припала к издыхающей лошади. Христианин тотчас заслонил девушку собою, но один из разбойников раздробил ему голову секирой. Кровь и мозг брызнули во все стороны, и молодой священник пал мертвым.

Разбойники схватили Хельгу за белые руки, но в эту минуту солнце закатилось, и она превратилась в безобразную жабу. Бледно-зеленый рот растянулся до самых ушей, руки и ноги стали тонкими и липкими, а кисти рук превратились в веерообразные лапы с перепонкой между пальцами. Разбойники в ужасе выпустили ее. Чудовище постояло перед ними с минуту, затем высоко подпрыгнуло и скрылось в лесной чаще. Разбойники поняли, что это или Локе сыграл с ними злую шутку, или перед ними совершилось страшное колдовство, и в ужасе убежали прочь.

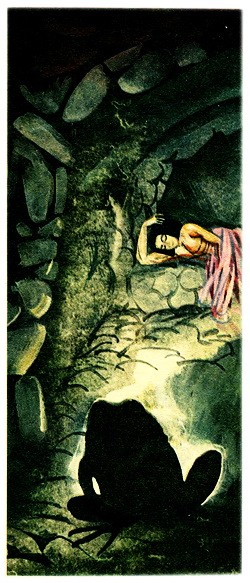

Полный месяц осветил окрестность, и безобразная жаба выползла из кустов. Она остановилась перед трупом христианина и коня и долго смотрела на них полными слез глазами; из груди ее вырвалось тихое кваканье, похожее на всхлипывание ребенка. Потом она начала бросаться то к тому, то к другому, черпала своею глубокою перепончатою горстью воду и брызгала на убитых. Но мертвых не воскресишь! Она поняла это. Скоро набегут дикие звери и растерзают их тела! Нет, не бывать этому! Она выроет для них такую глубокую могилу, какую только сможет. Но у нее был только толстый обломок ветви, а перепончатые лапы плохо рыли землю. В пылу работы она разорвала перепонку; из лап полилась кровь. Тут она поняла, что ей не справиться; она опять зачерпнула воды и обмыла лицо мертвого; затем прикрыла тела свежими, зелеными листьями, на них набросала больших ветвей, сверху еще листьев, на все это навалила тяжелые камни, какие только в силах была поднять, а все отверстия между ними заткнула мхом. Она надеялась, что под таким могильным курганом тела будут в безопасности. За этою тяжелою работой прошла ночь; выглянуло солнышко, и Хельга опять превратилась в красавицу девушку, но руки ее были все в крови, а по розовым девичьим щекам в первый раз в жизни струились слезы.

За минуту до превращения обе ее натуры словно слились в одну.

Она задрожала всем телом и тревожно оглянулась кругом, словно только пробудясь от страшного сна, затем бросилась к стройному буку, крепко уцепилась за ветви, ища точку опоры, и в один миг, как кошка, вскарабкалась на вершину. Там она крепко примостилась на ветвях и сидела, как пугливая белка, весь день одна-одинешенька среди пустынного безмолвия леса. Пустынное безмолвие леса! Да, тут было и пустынно и безмолвно, только в воздухе кружились бабочки, не то играя, не то борясь между собою; муравьиные кучки кишели крохотными насекомыми; в воздухе плясали бесчисленные рои комаров, носились тучи жужжащих мух, божьих коровок, стрекоз и других крылатых созданьиц; дождевой червяк выползал из сырой почвы; кроты выбрасывали комья земли, — словом, тихо и пустынно здесь было лишь в том смысле, в каком принято говорить и понимать это. Никто из лесных обитателей не обращал на Хельгу внимания, кроме сорок, с криком летавших над вершиной дерева, где она сидела. Они даже перепрыгивали с ветки на ветку, подбираясь поближе к ней, — такие они смелые и любопытные! Но довольно было ей метнуть на них взгляд, и они разлетались; так им и не удалось разгадать это странное явление, да и сама Хельга не могла разгадать себя!

Перед закатом солнца предчувствие приближавшегося превращения заставило Хельгу слезть с дерева; последний луч погас, и она опять сидела на земле в виде съежившейся жабы с разорванною перепонкою между пальцами. Но глаза безобразного животного сияли такою красотою, какою вряд ли отличались даже глаза красавицы Хельги. В этих кротких, нежных глазах светились глубоко чувствующая душа и человеческое сердце; ручьями лились из них слезы, облегчая переполненную горем душу.

На кургане лежал еще крест — последняя работа умершего христианина. Хельга взяла его, и ей сама собою пришла в голову мысль утвердить крест между камнями над курганом. При воспоминании о погребенном под ним слезы заструились еще сильнее, и Хельга, повинуясь какому-то внутреннему сердечному влечению, вздумала начертить знаки креста на земле вокруг всего кургана — вышла бы такая красивая ограда! Но едва она начертила обеими лапами первый же крест, перепонка слетела с них, как разорванная перчатка. Она омыла их в воде источника и удивленно посмотрела на свои белые тонкие руки, невольно сделала ими тот же знак в воздухе между собою и могилою, губы ее задрожали, и с языка слетело имя, которое она столько раз во время пути слышала от умершего: «Господи Иисусе Христе»!

Мгновенно оболочка жабы слетела с Хельги, и она опять стала молодою красавицей девушкой; но голова ее устало склонилась на грудь, все тело просило отдыха — она заснула.

Недолго, однако, спала она; в полночь она пробудилась: перед нею стояла убитая лошадь, полная жизни, вся окруженная сиянием; глаза ее метали пламя; из глубокой раны на шее тоже лился свет. Рядом с лошадью стоял и убитый христианин, «прекраснее самого Бальдура» — сказала бы жена викинга. Он тоже был весь окружен сиянием.

Кроткие глаза его смотрели испытующе-серьезно, как глаза праведного судии, проникающего взглядом в самые сокровенные уголки души. Хельга задрожала, память ее пробудилась мгновенно, словно в день последнего суда. Все доброе, что выпало ей на долю, каждое ласковое слово, слышанное ею, — все мгновенно ожило в ее памяти, и она поняла, что в эти дни испытаний ее, дитя живой души и мертвой тины, поддержала одна любовь. Она осознала, что повиновалась при этом лишь голосу внутреннего настроения, а сама для себя не сделала ничего. Все было ей дано, все она совершила не сама собою, а руководимая чьею-то высшею волею. Сознавая все свое ничтожество, полная стыда, смиренно преклонилась она перед тем, кто читал в глубине ее сердца. В ту же минуту она почувствовала, как зажглась в ней, как бы от удара молнии, светлая, божественная искра, искра духа святого.

— Дочь тины! — сказал христианин. — Из тины, из земли ты взята, из земли же ты и восстанешь! Солнечный луч, что животворит твое тело, сознательно стремится слиться со своим источником; но источник его не солнце, а сам Бог! Ни одна душа в мире не погибает; но медленно течет вся жизнь земная и есть лишь единый миг вечности. Я явился к тебе из обители мертвых; некогда и ты совершишь тот же путь через глубокие долины в горные светлые селения, где обитают Милость и Совершенство. Я поведу тебя теперь, но не в Хедебю для восприятия крещения, — ты должна сначала прорвать пелену, стелющуюся над глубоким болотом, и освободить живой корень твоей жизни и колыбели, выполнить свое дело, прежде нежели удостоишься посвящения!

И, посадив ее на лошадь, он протянул ей золотую кадильницу, похожую на ту, что Хельга видела раньше в замке викинга; из кадильницы струился ароматный фимиам. Рана на лбу убитого христианина сияла, точно диадема.

Он взял крест, возвышавшийся над курганом, и высоко поднял его перед собою; они понеслись по воздуху над шумящим лесом, над курганами, под которыми были погребены герои, верхом на своих добрых конях. И могучие тени поднялись, выехали и остановились на вершинах курганов; лунный свет играл на золотых обручах, красовавшихся на лбах героев; плащи их развевались по ветру. Дракон, страж сокровищ, поднял голову и смотрел воздушным путникам вслед. Карлики выглядывали на них из холмов, из борозд, проведенных плугом, мелькая голубыми, красными и зелеными огоньками, — словно сотни искр перебегали по золе, оставшейся после сгоревшей бумаги.

Они пролетали над лесами, степями, озерами и трясинами, направляясь к Дикому болоту. Долетев до него, они принялись реять над ним: христианин высоко поднимал крест, блестевший, точно золотой, а из уст его лились священные песнопения; Хельга вторила ему, как дитя вторит песне матери, и кадила при этом золотою кадильницей. Из кадильницы струился такой сильный, чудодейственный фимиам, что осока и тростник зацвели, а со дна болота поднялись зеленые стебли, все, что только носило в себе зародыш жизни, пустило ростки и вышло на свет Божий. На поверхности воды раскинулся роскошный цветочный ковер из кувшинок, а на нем покоилась в глубоком сне молодая женщина дивной красоты. Хельга подумала, что видит в зеркале вод свое собственное отражение, но это была ее мать, супруга болотного царя, египетская принцесса.

Христианин повелел спящей подняться на лошадь, и та опустилась под новою тяжестью, точно свободно висящий в воздухе саван, но христианин осенил ее крестным знамением, и тень вновь окрепла. Все трое выехали на твердую почву.

Пропел петух во дворе замка викинга, и видения рассеялись в воздухе, как туман от дуновения ветра. Мать и дочь очутились лицом к лицу.

— Не себя ли я вижу в глубокой воде? — спросила мать.

— Не мое ли это отражение в водяном зеркале? — промолвила дочь.

Они приблизились друг к другу и крепко обнялись. Сердце матери забилось сильнее, и она поняла почему.

— Мое дитя, цветок моего сердца, мой лотос из глубины вод!

И она опять обняла дочь и заплакала; эти слезы были для Хельги новым крещением, возрождавшим ее к жизни и любви.

— Я прилетела на болото в лебедином оперении и здесь сбросила его с себя! — начала свой рассказ мать. — Ступив на зыбкую почву, я погрузилась в болотную тину, которая сразу же сомкнулась над моей головой. Скоро я почувствовала приток свежей воды, и какая-то неведомая сила увлекала меня все глубже и глубже; веки мои отяжелели, и я заснула… Во сне мне грезилось, что я опять внутри египетской пирамиды, но передо мной — колеблющийся ольховый пень, который так испугал меня на поверхности болота. Я рассматривала трещины на его коре, и они вдруг засветились и стали иероглифами — передо мной очутилась мумия. Наружная оболочка ее вдруг распалась, и оттуда выступил древний царь, покоившийся тысячи лет, черный как смоль, лоснящийся, как лесная улитка или жирная, черная болотная грязь. Был ли передо мною сам болотный царь, или мумия — я уж перестала понимать. Он обвил меня руками, и мне показалось, что я умираю. Очнулась я, почувствовав на своей груди что-то теплое: на груди у меня сидела, трепеща крылышками, птичка, щебетала и пела. Потом она взлетела с моей груди кверху, к черному, тяжелому своду, но длинная зеленая лента привязывала ее ко мне. Я поняла ее тоскливое щебетанье: «На волю, на волю, к отцу!» Мне вспомнился мой отец, залитая солнцем родина, вся моя жизнь, моя любовь… И я развязала узел, отпустила птичку на волю к отцу! С той минуты я уже не видела никаких снов и спала непробудно, пока сейчас меня не вызвали со дна болота эти звуки и аромат!

Где же развевалась, где была теперь зеленая лента, привязывавшая птичку к сердцу матери? Видел ее лишь аист, лентой ведь был зеленый стебель, узлом — яркий цветок — колыбель малютки, которая теперь превратилась в юную красавицу девушку и опять покоилась на груди у матери.

А в то время, как они стояли обнявшись на берегу болота, над ними кружился аист. Он быстро слетал назад, в гнездо, за спрятанными там давным-давно оперениями и бросил их матери с дочерью. Они сейчас же накинули их на себя и поднялись на воздух в виде белых лебедок.

— Теперь поговорим! — сказал аист. — Теперь мы поймем друг друга, хотя клюв не у всех птиц скроен одинаково!.. Хорошо, что вы явились как раз сегодня ночью: днем нас бы уже не было тут. И я, и жена, и птенцы — все улетаем поутру на юг! Я ведь старый знакомый ваш с нильских берегов! И жена моя тут же, со мною; сердце у нее добрее, чем язык! Она всегда говорила, что принцесса выпутается из беды! А я и птенцы наши перенесли сюда лебединые перья!.. Ну, очень рад! Ведь это просто счастье, что я еще здесь! На заре мы улетаем всей компанией! Мы полетим вперед, только не отставайте, и вы не собьетесь с дороги! Мы с птенцами будем, впрочем, присматривать за вами.

— И я принесу с собой на родину лотос! — сказала египетская принцесса. — Он летит рядом со мною в лебедином оперении! Цветок моего сердца со мною — вот как это все разрешилось! Домой теперь, домой!

Но Хельга сказала, что не может покинуть Данию, не повидавшись со своею приемною матерью, доброю женою викинга. Хельга припомнила всю ее доброту, каждое ее ласковое слово, каждую слезу, пролитую ею из-за приемной дочери, и в эту минуту девушке казалось даже, что она любит ту мать сильнее, чем эту.

— Да нам и надо слетать в замок викинга! — ответил аист. — Там ведь ждет нас жена с птенцами! Вот-то заворочают они глазами и затрещат! Жена — та, пожалуй, не много скажет! Она вообще скупа на слова, выражается кратко и вразумительно, а думает еще лучше! Сейчас я затрещу, чтобы предупредить их о нашем приближении!

И он затрещал, защелкал клювом. Скоро они подлетели к замку викинга.

В замке все было погружено в глубокий сон. Забылась сном и жена викинга, но только позднею ночью: страх и беспокойство долго не давали ей уснуть. Прошло ведь уже три дня, как Хельга исчезла вместе с пленным христианином; должно быть, это она помогла ему бежать: в конюшне недоставало именно ее лошади. Но как могло все это случиться? И жене викинга невольно припомнились рассказы о чудесах, которые творил сам белый Христос и веровавшие в него. Все эти мысли, бродившие в ее голове наяву, облеклись во сне в живые образы, и вот ей пригрезилось, что она по-прежнему сидит на постели, погруженная в думы о Хельге; все кругом тонет в сплошном мраке, надвигается буря. С обеих сторон — и со стороны Северного моря и со стороны Каттегата — слышится грозный шум прибоя. Чудовищная змея, обвивающая в глубине морской кольцом всю землю, бьется в судорогах. Приближается страшная ночь — Рагнарок, как древние называли последнюю ночь, когда рухнет мир и погибнут самые боги. Вот слышится громкий звук рога и по радуге выезжают верхом на конях боги, закованные в светлые доспехи, выезжают на последнюю битву! Перед ними летят крылатые валькирии, а замыкается поезд рядами умерших героев. Небо залито северным сиянием, но мрак победит. Приближается ужасный час.

А рядом с испуганной женой викинга сидит на полу Хельга в образе жабы, дрожит от страха и жмется к ней. Она берет жабу на колени и с любовью прижимает к себе, хоть она и безобразна. Вот воздух задрожал от ударов мечей и палиц, засвистели стрелы — словно град посыпался с неба. Настал тот час, когда земля и небо должны были рухнуть, звезды упасть с неба, и все погибнуть в пламени Сурта.

Но жена викинга знала, что после того возникнут новое небо и новая земля, и хлебная нива заволнуется там, где прежде катило свои волны по желтому песчаному дну сердитое море. Она знала, что воцарится новый неведомый бог, и к нему вознесется кроткий, светлый Бальдур, освобожденный из царства теней. И вдруг она видит его перед собою! Она узнала его с первого взгляда — это был пленный христианин.

— Белый Христос! — воскликнула она и, произнося это имя, поцеловала в лоб свое безобразное дитя — жабу. В ту же минуту оболочка с жабы спала, и перед ней очутилась Хельга, прекрасная, как всегда, но такая кроткая и с таким сияющим любовью взглядом! Хельга поцеловала руки жены викинга, как бы благодаря ее за все заботы и любовь, которыми она окружала свою приемную дочь в тяжелое время испытания, за все добрые мысли и чувства, которые она пробудила в ее душе, и за произнесенное ею сейчас имя белого Христа. Хельга повторила это имя и вдруг поднялась на воздух в виде лебедя: белые крылья распустились и зашумели, словно взлетала на воздух целая стая птиц.

Тут жена викинга проснулась. На дворе в самом деле слышалось хлопанье крыльев. Она знала, что настала пора обычного отлета аистов, и догадалась, что это они шумели крыльями. Ей захотелось еще раз взглянуть на них и попрощаться с ними. Она встала, подошла к отверстию, заменяющему окно, распахнула ставню и выглянула во двор. На крыше пристройки сидели рядышком сотни аистов, а над двором, над высокими деревьями, летали стаями другие; прямо же против окна, на краю колодца, где так часто сиживала, пугая свою приемную мать, красавица Хельга, сидели две лебедки, устремив свои умные глаза на жену викинга. Она вспомнила свой сон, который произвел на нее такое глубокое впечатление, что почти казался ей действительностью, вспомнила Хельгу в образе лебедя, вспомнила христианина, и сердце ее вдруг радостно забилось.

Лебедки захлопали крыльями и изогнули шеи, точно кланялись ей, а она, как бы в ответ на это, протянула к ним руки и задумчиво улыбнулась им сквозь слезы.

Аисты, шумя крыльями и щелкая клювами, взвились в воздух, готовясь направить свой полет к югу.

— Мы не станем ждать этих лебедок! — сказала аистиха. — Коли хотят лететь с нами, пусть не мешкают! Не оставаться же нам тут, пока не соберутся лететь кулики! А ведь лететь так, как мы, семьями, куда пристойнее, чем так, как летят зяблики или туруханы: у тех мужья летят сами по себе, а жены сами по себе! Просто неприлично! А у лебедей-то, у лебедей-то что за полет?!

— Всяк летит по-своему! — ответил аист. — Лебеди летят косою линией, журавли — треугольником, а кулики — змеею!

— Пожалуйста, не напоминай мне теперь о змеях! — заметила аистиха. — У птенцов может пробудиться аппетит, а чем их тут накормишь?

— Так вот они, высокие горы, о которых я слышала! — сказала Хельга, летевшая в образе лебедки.

— Нет, это плывут под нами грозовые тучи! — возразила мать.

— А что это за белые облака в вышине? — спросила дочь.

— Это вечно снежные вершины гор! — ответила мать, и они, перелетев Альпы, продолжали путь по направлению к Средиземному морю.

— Африка! Египет! — ликовала дочь нильских берегов, завидев с высоты желтую волнистую береговую полосу своей родины.

Завидели берег и аисты и ускорили полет.

— Вот уж запахло нильскою тиной и влажными лягушками! — сказала аистиха птенцам. — Ох, даже защекотало внутри! Да, вот теперь сами попробуете, каковы они на вкус, увидите марабу, ибисов и журавлей. Они все нашего же рода, только далеко не такие красивые. А важничают! Особенно ибисы — их избаловали египтяне; они делают из ибисов мумии, набивая их душистыми травами. А по мне, лучше быть набитой живыми лягушками! Вот вы узнаете, как это приятно! Лучше при жизни быть сытым, чем после смерти попасть в музей! Таково мое мнение, а оно самое верное!

— Вот и аисты прилетели! — сказали обитатели дворца на нильском берегу. В открытом покое на мягком ложе, покрытом шкурой леопарда, лежал сам царственный владыка, по-прежнему ни живой, ни мертвый, ожидая целебного лотоса из глубокого северного болота. Родственники и слуги окружали ложе.

И вдруг в покой влетели две прекрасные лебедки, прилетевшие вместе с аистами. Они сбросили с себя оперения, и все присутствовавшие увидали двух красавиц, похожих друг на друга, как две капли воды. Они приблизились к бледному, увядшему старцу и откинули назад свои длинные волосы. Хельга склонилась к деду, и в ту же минуту щеки его окрасились румянцем, глаза заблистали, жизнь вернулась в окоченевшее тело. Старец встал помолодевшим, здоровым, бодрым! Дочь и внучка взяли его за руки, точно для утреннего приветствия после длинного тяжелого сна.

Что за радость воцарилась во дворце! В гнезде аистов тоже радовались — главным образом, впрочем, хорошему корму и обилию лягушек. Ученые впопыхах записывали историю обеих принцесс и целебного цветка, принесшего с собою счастье и радость всей стране и всему царствующему дому, аисты же рассказывали ее своим птенцам, но, конечно, по-своему, и не прежде, чем все наелись досыта, — не то у них нашлось бы иное занятие!

— Теперь и тебе перепадет кое-что! — шепнула аистиха мужу. — Уж не без того!

— А что мне нужно? — сказал аист. — И что я такое сделал? Ничего!

— Ты сделал побольше других! Без тебя и наших птенцов принцессам вовек не видать бы Египта и не исцелить старика. Конечно, тебе перепадет за это! Тебя, наверно, удостоят степени доктора, и наши следующие птенцы уже родятся в этом звании, их птенцы — тоже и так далее! По мне, ты и теперь ни дать ни взять — египетский доктор!

А ученые и мудрецы продолжали развивать основную мысль, проходившую, как они говорили, красною нитью через все событие, и толковали ее на разные лады. «Любовь — родоначальница жизни» — это была основная мысль, а истолковывали ее так: «Египетская принцесса, как солнечный луч, проникла во владения болотного царя, и от их встречи произошел цветок…»

— Я не сумею как следует передать их речей! — сказал подслушивавший эти разговоры аист, когда ему пришлось пересказать их в гнезде. — Они говорили так длинно и так мудрено, что их сейчас же наградили чинами и подарками; даже лейб-повар получил орден — должно быть, за суп!

— А ты что получил? — спросила аистиха. — Не следовало бы им забывать самое главное лицо, а самое главное лицо — это ты! Ученые-то только языком трепали! Но дойдет еще очередь и до тебя!

Позднею ночью, когда весь дворец, все его счастливые обитатели спали сладким сном, не спала во всем доме лишь одна живая душа. Это был не аист — он хоть и стоял возле гнезда на одной ноге, но спал на страже, — не спала Хельга. Она вышла на террасу и смотрела на чистое, ясное небо, усеянное большими блестящими звездами, казавшимися ей куда больше и ярче тех, что она привыкла видеть на севере. Но это были те же самые звезды!

И Хельге вспомнились кроткие глаза жены викинга и слезы, пролитые ею над своею дочкой-жабой, которая теперь любовалась великолепным звездным небом на берегу Нила, вдыхая чудный весенний воздух. Она думала о том, как умела любить эта язычница, какими нежными заботами окружала она жалкое создание, скрывавшее в себе под человеческою оболочкой звериную натуру, а в звериной — внушавшее такое отвращение, что противно было на него и взглянуть, не то что дотронуться! Хельга смотрела на сияющие звезды и вспомнила блеск, исходивший от чела убитого христианина, когда они летели вместе над лесом и болотом. В ушах ее снова раздавались те звуки и слова, которые она слышала от него тогда, когда сидела позади него на лошади: он говорил ей о великом источнике любви, высшей любви, обнимающей все поколения людские!..

Когда-то страусы славились красотой; крылья их были велики и сильны. Однажды вечером другие могучие лесные птицы сказали страусу: «Брат, завтра, бог даст, полетим к реке напиться!» И страус ответил: «Захочу и полечу!» На заре птицы полетели. Все выше и выше взвивались они, все ближе и ближе к солнцу, Божьему оку. Страус летел один, впереди всех, горделиво, стремясь к самому источнику света и полагаясь лишь на свои силы, а не на подателя их; он говорил не «Бог даст», а «захочу», и вот ангел возмездия сдернул с раскаленного солнечного диска тонкую пелену — в ту же минуту крылья страуса опалило, как огнем, и он, бессильный, уничтоженный, упал на землю. Никогда больше он и весь его род не могли подняться с земли! Испугавшись чего-нибудь, они мечутся как угорелые, описывая все один и тот же узкий круг, и служат нам, людям, живым напоминанием и предостережением.

Хельга задумчиво опустила голову, посмотрела на страусов, мечущихся не то от ужаса, не то от глупой радости при виде своей собственной тени на белой, освещенной луной, стене, и душою ее овладело серьезное настроение. Да, ей выпала на долю богатая счастьем жизнь, что же ждет ее впереди? Еще высшее счастье — «даст Бог!»

Ранней весною, перед отлетом аистов на север, Хельга взяла к себе золотое кольцо, начертила на нем свое имя и подозвала к себе своего знакомого аиста. Когда тот приблизился, Хельга надела ему кольцо на шею, прося отнести его жене викинга, — кольцо скажет ей, что приемная дочь ее жива, счастлива и помнит о ней.

«Тяжеленько это будет нести! — подумал аист. — Но золото и честь не выбросишь на дорогу! «Аист приносит счастье», — скажут там на севере!..»

— Ты несешь золото, а не яйца! — сказала аистиха. — Но ты-то принесешь его только раз, а я несу яйца каждый год! Благодарности же не дождется ни один из нас! Вот что обидно!

— Довольно и собственного сознания, женушка! — сказал аист.

— Ну, его не повесишь себе на шею! — ответила аистиха. — Оно тебе ни корму, ни попутного ветра не даст!

И они улетели.

Маленький соловей, распевавший в тамариндовой роще, тоже собирался улететь на север; в былые времена Хельга часто слышала его возле Дикого болота. И она дала поручение и соловью: с тех пор, как она полетала в лебедином оперении, она могла объясняться на птичьем языке и часто раз говаривала и с аистами и с ласточками, которые понимали ее. Соловей тоже понял ее: она просила его поселиться на Ютландском полуострове в буковом лесу, где возвышался курган из древесных ветвей и камней, и уговорить других певчих птичек ухаживать за могилой и, не умолкая, петь над нею свои песни. Соловей полетел стрелой, полетело стрелой и время!

Осенью орел, сидевший на вершине пирамиды, увидел приближавшийся богатый караван; двигались нагруженные сокровищами верблюды, гарцевали на горячих арабских конях разодетые и вооруженные всадники. Серебристо-белые кони с красными раздувающимися ноздрями и густыми гривами, ниспадавшими до тонких стройных ног, горячились и фыркали. Знатные гости, в числе которых был и один аравийский принц, молодой и прекрасный, каким и подобает быть принцу, въехали во двор могучего владыки, хозяина аистов, гнездо которых стояло теперь пустым. Аисты находились еще на севере, но скоро должны были вернуться.

Они вернулись в тот самый день, когда во дворце царила шумная радость, кипело веселье — праздновали свадьбу. Невестой была разодетая в шелк, сиявшая драгоценными украшениями Хельга; женихом — молодой аравийский принц. Они сидели рядом за свадебным столом, между матерью и дедом.

Но Хельга не смотрела на смуглое мужественное лицо жениха, обрамленное черною курчавою бородой, не смотрела и в его огненные черные глаза, не отрывавшиеся от ее лица. Она устремила взор на усеянный светлыми звездами небесный свод.

Вдруг в воздухе послышались шум и хлопанье крыльев — вернулись аисты. Старые знакомые Хельги были тут же, и как ни устали они оба с пути, как ни нуждались в отдыхе, сейчас же спустились на перила террасы, зная, что за праздник идет во дворце. Знали они также — эта весть долетела до них, едва они приблизились к границам страны, — что Хельга велела нарисовать их изображение на стене дворца: аисты были ведь тесно связаны с историей ее собственной жизни.

— Очень мило! — сказал аист.

— Очень и очень мило! — объявила аистиха. — Меньшего уж нельзя было и ожидать!

Увидав аистов, Хельга встала и вышла к ним на террасу погладить их по спине. Старый аист наклонил голову, а молодые смотрели из гнезда и чувствовали себя польщенными.

Хельга опять подняла взор к небу и засмотрелась на блестящие звезды, сверкавшие все ярче и ярче. Вдруг она увидела, что между ними и ею витает прозрачный, светлый, светлее самого воздуха образ. Вот он приблизился к Хельге, и она узнала убитого христианина. И он явился к ней в этот торжественный день, явился из небесных чертогов!

— Небесный блеск и красота превосходят все, что может представить себе смертный! — сказал он.

И Хельга стала просит его так кротко, так неотступно, как никогда еще никого и ни о чем не просила, взять ее туда, в небесную обитель, хоть на одну минуту, позволить ей бросить хоть один-единственный взгляд на небесное великолепие!

И он вознесся с нею в обитель блеска, света и гармонии. Дивные звуки и мысли не только звучали и светились вокруг Хельги в воздухе, но и внутри ее, в глубине ее души. Словами не передать, не рассказать того, что она чувствовала!

— Пора вернуться! Тебя ищут! — сказал он.

— Еще минутку! — молила она. — Еще один миг!

— Пора вернуться! Все гости уже разошлись!

— Еще одно мгновение! Последнее…

И вот Хельга опять очутилась на террасе, но… все огни и в саду и в дворцовых покоях были уже потушены, аистов не было, гостей и жениха — тоже; все словно ветер развеял за эти три кратких мгновения.

Хельгу охватил страх, и она прошла через огромную, пустынную залу в следующую. Там спали чужеземные воины! Она отворила боковую дверь, которая вела в ее собственный покой, и вдруг очутилась в саду, — все стало тут по-другому! Край неба алел, занималась заря.

В три минуты, проведенные ею на небе, протекла целая земная ночь!

Тут Хельга увидела аистов, подозвала их к себе, заговорила с ними на их языке, и аист, подняв голову, прислушался и приблизился к ней.

— Ты говоришь по-нашему! — сказал он. — Что тебе надо? Откуда ты, незнакомка?

— Да ведь это же я, Хельга! Ты не узнаешь меня? Три минуты тому назад я разговаривала с тобой тут, на террасе!

— Ты ошибаешься! — ответил аист. — Ты, верно, видела все это во сне!

— Нет, нет! — сказала она и стала напоминать ему о замке викинга, о Диком болоте, о полете сюда…

Аист заморгал глазами и сказал:

— А, это старинная история! Я слышал ее еще от моей пра-пра-прабабушки! Тут, в Египте, правда, была такая принцесса из Дании, но она исчезла в самый день своей свадьбы много-много лет тому назад! Ты сама можешь прочесть об этом на памятнике, что стоит в саду! Там высечены лебедки и аисты, а на вершине памятника стоишь ты сама, изваянная из белого мрамора!

Так оно и было. Хельга увидела памятник, поняла все и пала на колени.

Взошло солнце, и как прежде с появлением его спадала с Хельги безобразная оболочка жабы и из нее выходила молодая красавица, так теперь из бренной телесной оболочки, очищенной крещением света, вознесся к небу прекрасный образ, чище, прозрачнее воздуха; солнечный луч вернулся к отцу!

А тело распалось в прах; на том месте, где стояла коленопреклоненная Хельга, лежал теперь увядший лотос.

— Новый конец истории! — сказал аист. — И совсем неожиданный! Но ничего, мне он нравится!

— А что-то скажут о нем детки? — заметила аистиха.

— Да, это, конечно, важнее всего! — сказал аист.

История произошла в местечке, которое называют Диким болотом. Когда-то здесь было море, но оно ушло, и осталась топкая трясина. Однажды сюда прилетела дочь египетского царя аистов.

Дочь болотного царя читать

Таких только сказок не рассказывают своим детям аисты — и всё про болота, да про трясины. Малышам — сказки попроще, оперившимся птенцам — позатейливей. Малышам довольно сказать «фюить-фюить-тю-тю-тю-тю-тю» — они и тому будут рады. А смышлёным птенцам подавай сказку и про семью, и про их болотную родню.

Одну из таких сказок — самую длинную и самую интересную — мы вам сейчас перескажем. Вот уже тысячу лет, как она переходит от одной аистихи к другой, и каждая рассказывает её всё лучше и лучше. Ну да мы-то расскажем её вам лучше всех!

Первыми пустила эту сказку гулять по свету пара аистов, которая каждое лето вила себе гнездо на крыше бревенчатого дома одного славного датского воина — викинга.

Дом стоял возле Дикого болота. Когда-то это болото было дном морским, но море ушло, а на его месте остались заливные луга и топкая трясина, поросшая морошкой да редким кустарником. Туман там почти никогда не рассеивается, и ещё совсем недавно там водились волки.

Вот уж верно прозвали его Дикое болото. А представляете себе, что было на этих топях и трясине тысячу лет назад?

Само собой, не всё изменилось с тех пор. Камыш с буро-лиловыми ёжиками на макушке остался таким же высоким. Всё так же белеют берёзы и дрожат их нежные зелёные листочки. А что до всяких там птиц да насекомых, то мотыльки и тогда ещё порхали в прозрачных платьицах всё того же фасона. Любимыми цветами аистов были чёрный и белый, и чулки они носили, как и теперь, красные.

Вот только у людей мода с тех пор переменилась. Однако любой человек, будь то господин или слуга, может и сейчас увязнуть в болоте, как и тысячу лет назад. Только ступи — плюх! — и в миг очутишься во владениях Болотного царя. Его ещё называют Трясинным королём, потому что все его владения — топкая трясина, но Болотный царь звучит куда лучше, К тому же, так его величают сами аисты.

О его царствовании нам мало что известно, да оно и к лучшему, пожалуй.

Так вот, дом викинга стоял совсем неподалёку от Дикого болота. Бревенчатый дом в три этажа с высокой башней и каменным погребом. На крыше свили себе гнездо аисты. Аистиха как раз сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно.

Как-то вечером аист-отец долго не возвращался. Потом прилетел весь взъерошенный и сам не в себе.

— Какую ужасную историю я тебе расскажу! — сказал он аистихе.

— Нет, нет, пожалуйста, не надо! — заволновалась аистиха. — Ты забыл, что я высиживаю птенцов? Ещё напугаешь меня, а это может дурно сказаться на них.

— Да ты только послушай! — не унимался аист. — Она всё-таки не побоялась, прилетела сюда — дочь нашего египетского хозяина! Прилететь-то прилетела, да и фюить! — уже нет её.

— Кого, принцессы египетской? Ах, да не тяни, рассказывай скорей. Мне вредно ждать, когда я высиживаю птенцов.

— Ну, так слушай! Выходит, она поверила в то, что говорили доктора. Помнишь, ты сама слышала их умные речи… Поверила, значит, что болотный цветок может исцелить её отца от болезни. Вот и прилетела сюда за этим цветком на лебединых крыльях ещё с двумя принцессами. Эти-то каждый год прилетают в Данию купаться. Надеются помолодеть от холодной воды. Да-а, прилететь-то она прилетела, да и фюить!

— Ах, сколько лишних слов! — рассердилась аистиха. — Я не могу долго волноваться, яйца могут остыть.

— Если уж рассказывать, то всё по порядку, — сказал аист. — Сегодня вечером прогуливаюсь я в камышах, там, где трясина потвёрже, как вдруг вижу — летят три лебёдки. Что-то тут не то, подумалось мне. Это не настоящие лебёдки, только перья у них лебединые. Ну, словно чутьём угадал, понимаешь? С тобой, мать, тоже так бывает, сразу чуешь, что к чему, верно?

— Верно, верно! Дальше рассказывай про принцессу. Хватит уже о лебединых перьях.

— Знаешь посреди болота озерцо? — продолжал аист. — Вытяни шею, и ты его даже отсюда увидишь. Там посреди зелёного камыша лежал большой ольховый пень. На него лебёдки и опустились. Огляделись по сторонам, захлопали крыльями, и тут одна из них возьми да и сбрось с себя лебединые перья. Смотрю, да это наша принцесса египетская! «Постерегите, — говорит она своим подругам, — моё лебединое платье, пока я нырну за болотным цветком». Сказала — и бросилась в воду. А подруги подхватили её оперенье и взвились с ним в воздух. «Куда это они?» — подумал я. Верно, и она их о том же спросила. А они ей крикнули: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебёдкой. Не видать родного дома! Оставайся навсегда в болоте!» — И расщипали её крылья по пёрышками. Закружились перья в воздухе, словно снежинки белые, а злодеек принцесс только и видели.

— Страх какой! — сказала аистиха. — Сил нет слушать. Ну, а дальше-то что?

— Принцесса в слёзы. Плачет, убивается, слёзы на пень ольховый так и льются. Вдруг вижу — пень-то зашевелился. А это и не пень был вовсе, а сам Болотный царь.

Протянул он к ней свои длинные, как сучья древесные, все в зелёной тине, руки. Бедняжечка перепугалась, спрыгнула и побежала. Но куда там, по трясине даже я ходить не могу, а уж она и подавно. Да-а, так и попала наша принцесса во владения Болотного царя. Не вернуться ей в родной Египет с болотным цветком! Не отпустит её Болотный царь. Такая горькая история, лучше б тебе не знать её…

— А тебе и не следовало её рассказывать, особенно, когда я сижу тут на яйцах. Им это вредно! Принцесса-то как-нибудь выпутается из беды. Её-то выручат! А вот случись такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших — тогда всё, пиши пропало.

— Всё же я буду тут ходить да поглядывать, — сказал аист и так и сделал.

Прошло сколько-то времени.

И вот в одно прекрасное утро, когда аист пролетал над Диким болотом, он увидел на воде распустившуюся белую лилию на длинном зелёном стебле, а в ней, будто в колыбели, крошечную девочку. Она, как две капли воды; была похожа на египетскую принцессу. «Неужели это принцесса, которая снова стала маленькой?» — подумал аист. Но, рассудив хорошенько, решил, что скорей всего, это её дочка. Дочка египетской принцессы и Болотного царя. А значит, где ей и лежать, как не в водяной лилии.

«И всё же тут ей не место! — подумал аист. — Сыро и холодно. Куда же её отнести? В нашем гнезде и так тесно… Постой, помнится, у жены викинга нет детей, а ей так хотелось малютку, она сама это говорила… Эх, всё равно толкуют, будто это аисты приносят в дом детей, так возьму и отнесу девочку жене викинга. То-то радости будет!»

И, подхватив малютку, аист полетел к дому викинга. Проткнул клювом пузырь в окне — пузырь раньше вместо стекла в окна вставляли — и положил девочку на постель, рядом с женой викинга. А сам вернулся в гнездо и рассказал обо всём аистихе. Птенцы тоже слушали его, они к тому времени подросли уже.

— Вот видишь, — сказал аист жене, — принцесса не умерла, а прислала нам свою дочку, и я её пристроил.

— Ну, а кто первый говорил, что принцесса не пропадёт, выпутается из беды? — не удержалась аистиха. — Чем о других-то думать, позаботился бы о своей семье. Ведь отлёт на носу! У меня от нетерпенья даже под крыльями чешется. Кукушки и соловьи давно улетели. А наши дозорные ждут только попутного ветра. За птенцов я не волнуюсь, они не подведут нас!

Как обрадовалась жена викинга, когда, проснувшись утром, увидела рядом с собой прелестную маленькую девочку! Она прижала её к груди и нежно поцеловала, но девочка принялась кричать, царапаться и брыкаться — видно, ласки пришлись ей не по душе.

Накричалась, наплакалась и уснула. Милая крошка, ну как было не залюбоваться ею? Жена викинга была очень довольна. И такой счастливой и весёлой она себя почувствовала, что ей захотелось поскорее поделиться новостью со своим мужем-викингом. Вот бы и он с дружиной так же нежданно-негаданно вдруг оказался дома, как эта малютка!

Начались приготовления к встрече дорогих гостей. Рабы чистили и развешивали боевое оружие. Жена викинга велела украсить стены коврами её собственной работы, на которых были вытканы главные скандинавские боги — Один, Тор и Фрейя. По скамьям разложили мягкие подушки, в круглый очаг посреди пиршественной залы набросали сухих поленьев, чтобы сразу можно было развести огонь.

От всех этих хлопот жена викинга так устала, что не помнила, как уснула крепким сном.

А когда проснулась, хватилась — девочки нет. Жена викинга очень испугалась. Она зажгла сосновую щепку — было темно, солнце ещё не вставало, — и увидела в ногах кровати, вместо своей прелестной дочки, мерзкую жабу. Она схватила палку и хотела ударить гадкую тварь, но жаба поглядела на неё с такой печалью, такая горькая скорбь таилась в её глазах, что жена викинга не посмела. Жаба жалобно квакнула, жена викинга вздрогнула от неожиданности, отбежала к окну и распахнула деревянные ставни…

В это самое время взошло солнце. Его лучи устремились на постель, они упали прямо на жабу… И тут вдруг гадкая жаба превратилась в хорошенькую маленькую девочку!

— Что со мной! — воскликнула жена викинга. — Не грежу ли я наяву? Ведь это моё родное дитя, мой прелестный эльф, — и она прижала девочку к сердцу, осыпая её поцелуями.

Но малютка царапалась и кусалась, как дикий котёнок.

Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над девочкой тяготеют злые чары. Когда светило солнце, малютка была хороша, как эльф, но выказывала такую злобу, такую дикость! Ночью же она превращалась в гадкую жабу, но глаза её говорили о кротости и печали. Словно в девочке уживались сразу и нежность её матери, египетской принцессы, и дикость Болотного царя, её отца. Только вот днём, когда она походила на мать, в ней играл отцовский характер, ночью же, когда она оборачивалась болотной тварью, к ней возвращалась кротость и доброта матери.

«Как отвести от неё злые чары?» — думала и гадала жена викинга. И чем ближе подходил день возвращения её мужа, тем настойчивей она об этом думала. Ей не хотелось, чтобы викинг разгадал тайну ребёнка. Она боялась, что, по обычаям того времени, он мог выбросить малютку на проезжую дорогу — пусть берёт кто хочет. А жена викинга уже привязалась к девочке всем сердцем.

Однажды утром её разбудил сильный шум на крыше — это аисты хлопали крыльями, собираясь лететь на юг. Накануне у них были большие манёвры, и эту ночь они провели на крыше дома викинга. Их было много, наверное, сотни пар, и все с детьми.

— Отцы готовы?! — кричали аисты. — А матери и дети?!