Джером К. Джером / K. McK.

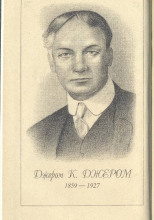

Джеро́м Кла́пка Джеро́м (Jerome Klapka Jerome, родился 2 мая 1859, Уолсолл, графство Стаффордшир ) — английский писатель-юморист, постоянный сотрудник сатирического журнала «Панч», редактировал журналы «Лентяй» (Idler) и «Сегодня» (To-day).

Джером был четвёртым ребенком в семье Джерома Клэпа (Jerome Clapp), который позднее сменил имя на Джером Клэп Джером (Jerome Clapp Jerome). Отец Джерома был торговцем скобяными изделиями, а также проповедником без духовного сана. Помимо Джерома в семье было ещё трое детей: дочери Паулина и Бландина и сын Милтон, умерший в младенчестве. Джером, как и его отец, был зарегистрирован по имени Джером Клэп Джером. Второе имя, Клапка, появилось позднее (в честь венгерского эмигранта генерала Дьёрдя Клапки). Семья Джеромов обеднела после неудачных инвестиций в местную горнодобывающую промышленность. Частые визиты кредиторов в дом Джеромов были позднее ярко описаны им в автобиографической книге «Моя жизнь и эпоха» (My Life and Times).

Актерская деятельность и первые литературные труды

В 1877 году, под влиянием своей сестры Бландины, увлеченной театром, Джером решает попытать себя в актерском ремесле под сценическим псевдонимом Гарольд Кричтон. Он поступил в театральную труппу, пытавшуюся ставить низкобюджетные пьесы; часто постановки осуществлялись за счет самих актеров, которые самостоятельно оплачивали пошив сценических костюмов и изготовление реквизита. Позднее Джером с юмором описывал эти времена и свое полное безденежье в новелле «На сцене и за сценой» (On the Stage — and Off). Через три года безуспешных попыток пробиться, 21-летний Джером решает оставить актерскую профессию и поискать новое занятие. Он пробовал быть журналистом, писал эссе, сатирические рассказы, но в публикации большинства из них ему было отказано. В последующие несколько лет он был учителем, упаковщиком, секретарем адвоката. И, наконец, в 1885 году к нему пришел успех после публикации юмористической новеллы «На сцене и за сценой», которая «открыла двери» для последующих пьес и эссе Джерома. «Праздные мысли лентяя», сборник юмористических эссе, был опубликован в 1886. 21 июня 1888 года Джером женился на Джорджине Элизабет Генриетте Стенли Мэрисс. Медовый месяц пара провела на Темзе, на небольшой лодке, что, как считается, в значительной степени повлияло на создание последующего и наиболее важного произведения Джерома — повести «Трое в лодке, не считая собаки».

Джером принялся за создание повести сразу после возвращения пары из медового месяца. Прототипами персонажей стали друзья Джерома Джордж Уингрэйв (Джордж) и Карл Хеншель (Гаррис). В новелле описана череда комичных ситуаций, в которые попадают друзья, а все события тесно переплетены с историей Темзы и её окрестностей. Книга была напечатана в 1889 году, имела оглушительный успех, и переиздается до сих пор. Популярность книги была настолько велика, что количество зарегистрированных на Темзе лодок возросло на пятьдесят процентов в последующий после публикации год, что в свою очередь сделало реку достопримечательностью для туристов. За первые двадцать лет было продано более миллиона экземпляров книги по всему миру. Также, книга легла в основу многочисленных кино- и телефильмов, радиопостановок, пьес, мюзикла.

Редактировать описание

Пока ничего нет, Обсудить

Джером Клапка Джером Автор, всего 43

Романы

Трое в лодке, не считая собаки

Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)

юмор

путешествия

приключения

Искрометный роман от классика мировой литературы Джером. К. Джерома, несомненно вызовет у вас безудержный смех и прилив хорошего настроения даже в самый непогожий день. Вот и герои нашего рассказа — Джордж, Джей и Гаррис, устав от лондонской непогоды и диагностировав у себя посредством медицинской энциклопедии все мыслимые и немыслимые недуги, решили поправить здоровье и получить заряд бодрости вдали от суеты большого города. И не придумали ничего лучше, чем прогулка вниз по Темзе, в составе, собственно их троих и маленькой собачки Монморенси. Тут и начинает череда курьезных и веселых приключений трех джентльменов в одной лодке, не считая собаки. (с)Kamitake для Librebook.ru Экранизации Трое…

20

Online

Заметки к ненаписанному роману

Novel Notes

юмор

социальный

психологический

английская классика

Английский юмор для русского читателя неразрывно связан с именем Джерома Клапки Джерома, замечательного писателя, покорившего весь мир своими романами и рассказами. Приключения незадачливых, добродушных англичан, путешествующих по Темзе, о которых Джером написал в своих знаменитых романах «Трое в лодке, не считая собаки» и «Трое на четырех колесах», переведены на многие языки и неоднократно экранизированы. Между этими романами Джером создал небольшой шедевр — книгу о том, как компания друзей (в которых узнаются все же неподражаемые герои из знаменитой дилогии), собравшись в уютной гостиной, решила написать самый лучший роман на свете. Удалось ли почтенным джентльменам воплотить свой замысел в…

Трое за границей

Three Men on the Bummel

юмор

путешествия

ирония

приключения

В этой повести читатель снова встретится с героями, полюбившимися им по повести «Трое в лодке, не считая собаки». Джей, Джордж и Гаррис отправились в путешествие на велосипедах по немецкому Шварцвальду. Немцы, сохранившие мораль кайзеровской германии в начинающуюся индустриальную эпоху, не менее комичны, чем жители туманного Альбиона, с их викторианскими пережитками. Точные наблюдения и добрая ирония над стереотипами немецкого национального характера не устарели и на сегодняшний день. Кроме того, много комичных ситуаций создает столкновение островного и материкового менталитетов. Ну и масса шуток о тех самых велосипедах, на которых осуществляется путешествие. (с) MrsGonzo для LibreBook

15

Online

Энтони Джон

Anthony John

юмор

«Энтони Джон» (Anthony John, 1923) — последний роман Джерома К. Джерома. Перевод 1926 года под ред. Г. Дюперрона. В тихом английском городке Мидлсбро родился и жил Энтони Джон Стронгсарм — спокойный и умный мальчик, любимый сын хороших родителей, многообещающий юноша, удачливый бизнесмен, любимый и любящий мужчина, отец семейства, всю жизнь мечтавший победить окружающую его бедность… © Dm-c

18

Online

Повести, рассказы

Партнер по танцам

юмор

фантастика

Жил в маленьком городке чудесный старик Николас Гейбел. Мастерил он механические игрушки. В городе верили, что старик Гейбел может создать человека, способного делать всё, что вы пожелаете. И ему удалось однажды смастерить человека, который натворил-таки дел!

1

Online

Online

Кот Дика Данкермана

Dick Dunkerman’s cat

мистика

ирония

психологический

Джером Клапка Джером получил всемирное признание после публикации своего самого веселого романа «Трое в лодке, не считая собаки». Рассказ «Кот Дика Данкермана» — история совсем иного рода. Мистическая история, но не зловещая, а очень добрая и положительная. Основная идея рассказа из глубокого чувства собственного достоинства, присущего каждому человеку. Главный герой рассказа – большой черный кот по кличке Пирамид с чудесными изумрудными глазами. Этот удивительный кот ищет прибежище в разных домах, хозяева которых приобретают известность, славу или деньги. В течение короткого времени они становятся счастливыми, богатыми и знаменитыми. Но за это благополучие придется заплатить определенную цену.…

1

Online

Сюрприз мистера Милберри

The Surprise of Mr. Milberry

юмор

ирония

После рассуждений о том, выполняют ли сардинки свое назначение как закуска, Генри переключился на довольно скользкую тему. Он утверждал, что на самом деле, женщины не в состоянии различать младенцев трехмесячного возраста. В подтверждение столь спорного мнения он поведал собеседнику занимательную историю. Однако это была лишь затравка для другой истории, еще более удивительной и абсурдной. История молодого мистера Миллбери удивит и рассмешит даже самого серьезного и чопорного джентльмена. А нелепая ситуация, в которую он попал, столь же хрестоматийная, как и история всем известного дядюшки Поджера. (с) MrsGonzo для LibreBook

1

Online

Дух маркизы Эплфорд

The Ghost of the Marchioness of Appleford

юмор

Кажется, что перед нами история Золушки. Рыжик, как все ее называют, обыкновенная бродяжка. Но с помощью своего друга Кильки — продавца газет — она получает новую биографию, становится актрисой и, наконец, выходит замуж за маркиза. Хэппи энд? Вроде бы. Но почему же она несчастлива? Да и Килька не выглядит веселым. А тут еще новое известие. Маркиза Эплфорд утонула в озере. Неужели все кончится так? © Элейн Произведение входит в сборник «Наблюдения Генри» (1901)

1

Online

Чего стоит оказать любезность

The Cost of Kindness

юмор

реализм

Когда из вашего городка уезжает нелюбимый всеми пастор, разве трудно напоследок сказать ему несколько добрых слов? Но что если он окажется настроен немного серьёзней чем вы рассчитывали… © rinamagistr Входит в: — сборник «Жилец с третьего этажа», 1907 г.

1

Online

Миссис Корнер расплачивается

Mrs. Korner Sins Her Mercies

юмор

реализм

Миссис Корнер — обычная английская леди, полгода назад она стала женой. Ее супруг, как ей кажется, не соответствует стандартному образу английского джентльмена, и она изо всех сил старается его переделать. Беда в том, что свои представления она почерпнула из посредственных пьес и бульварных романов — и за это ей придется расплатиться. © Евгений Борисов Входит в: — антологию «Английская новелла», 1961 г. — сборник «Жилец с третьего этажа», 1907 г.

1

Online

Если бы у нас сохранились хвосты!

юмор

Как хорошо бы было, расти у нас хвост, «…который вилял бы, когда мы довольны, или вытягивался в струнку, когда мы сердимся». По хвосту легко можно проверить, говорит ли человек правду или лукавит.

1

Online

Вечерняя прогулка джентльмена

His Evening Out

юмор

ирония

Вечерняя прогулка джентльмена – юмористический рассказ о том, как влюбленный мужчина может помолодеть на 15 лет. Мораль сей истории такова: на вечерней прогулке мужчине следует быть осторожным, дабы ненароком не влюбиться в свою кухарку, решившую в этот вечер принарядиться и прогуляться в парке. Ведь в лице прелестной незнакомки, явно из благородной семьи, вы можете не узнать существо в фартуке и наколке, работающую у вас на кухне. Навряд ли сложилось бы счастье героев, таких разных и с сословными различиями, если бы не вмешательство мистера Эндрюса, которому так подошли бы крылышки, крохотный лук и стрелы! (с) Leylek для Librebook.ru

1

Online

Улица глухой стены

The Street of the Blank Wall

Произведение входит в: — сборник «Мальвина Британская» (1916) — антологию «Тайны старой Англии» (1994)

1

Online

Лайковые перчатки

The Fawn Gloves

юмор

Главный герой рассказа «Лайковые перчатки» навсегда запомнил эту девушку именно такой, какой увидел ее впервые на скамейке в парке: небольшое миленькое личико, коричневые ботинки и маленькие руки, спрятанные в золотисто-коричневых лайковых перчатках. Раньше дорога домой была просто скучной прогулкой, иногда он сворачивал в парк, но там почти никогда никого не было, отчего становилось еще тоскливее. Теперь же, когда он увидел там незнакомку, дорога домой стала всегда проходить через парк.

1

Online

Пьесы

Online

Мисс Гоббс

Комедию «Мисс Гоббс» (1900) ставились многими театрами Англии и Америки. Ее очень хорошо принимали зрители. Она шла, между прочим, и на русской сцене. Перевод М. и Е. Пермяк.

5

Online

Прочее

Online

Человек, который не верил в счастье

юмор

Неувядающее остроумие великого английского юмориста Джерома К.Джерома (1859–1927) доставит немало радостных, светлых минут и современному читателю.В настоящее издание вошли рассказы из сборников разных лет.

1

Online

Мир сцены

Stage-Land

юмор

Юмористическое эссе о типах сценических героев.

1

Online

Наброски для романа

Novel Notes

юмор

В данной книге представлены четыре главы из «Набросок для романа» (Novel Notes, 1893) Джерома К. Джерома в переводе И. Красногорской и В. Маянц.

4

Online

Online

Веселые картинки

юмор

Рассказы из сборника «Веселые картинки» 1901 года, в современной орфографии.

11

Online

Пол Келвер

Paul Kelver

Сентиментальный по преимуществу роман «Пол Келвер» — первая из вещей Джерома, встреченная критикой благосклонно. Сам Джером считал роман своим шедевром. Многие считали книгу автобиографической. Жизнь Джерома, добившегося немыслимой популярности как бы без малейших усилий, кажется сказкой о любимчике фортуны, но это очень обманчивое впечатление. На страницах «Пола Келвера» рассказано о суровом детстве, о лишениях и невзгодах. Страсть к мелодраматизму, увы, заметная во всем, что Джером писал, обращаясь к «серьезным» жанрам, очень чувствуется и в этом романе. Но фактографически он достаточно достоверен. И понятно, почему так сумрачны многие его главы.

22

Online

Разговоры за чайным столом

юмор

«Разговоры за чайным столом» (Tea-Table Talk, 1903) — эссе Джерома К. Джерома. Перевод Л. А. Мурахиной-Аксеновой 1912 года в современной орфографии.

1

Online

Online

Online

Online

Ангел, автор и другие

юмор

«Ангел, автор и другие» (The Angel and the Author — and Others, 1908) — сборник эссе Джерома К. Джерома. Перевод Л. А. Мурахиной-Аксеновой 1912 года в современной орфографии.

19

Online

Цивилизация и безработица

юмор

Эссе «Цивилизация и безработица» (Civilization and the Unemployed) из книги «Ангел, автор и другие» (The Angel and the Author — and Others, 1908).

1

Online

Слишком много открыток

юмор

Эссе «Слишком много открыток» (Too Much Postcard) из книги «Ангел, автор и другие» (The Angel and the Author — and Others, 1908).

1

Online

Философия и демон

юмор

Эссе «Философия и демон» (Philosophy and the Daemon) из книги «Ангел, автор и другие» (The Angel And The Author, And Others) 1908 года.

1

Online

Сборники

Сборник

Праздные мысли лентяя

The Idle Thoughts of an Idle Fellow

юмор

философский

ирония

Блестящему юмористу, Джерому Клапке Джерому, «повезло» жить в переломные времена. От Викторианской эпохи Великобритания переходила к империалистическому периоду своего развития. И если промышленность и другие материальные сферы совершали этот переход с огромной скоростью, то область морали практически застряла в викторианских временах, что порождало много нелепостей, как комического, так и трагического свойства. Творчество Джерома великолепно отражает именно эту сторону английской жизни. Его иронично-насмешливый взгляд выявлял карикатурность быта и гротескность царивших нравов. Его эссе, скетчи, памфлеты составили комично-курьезную хронику того времени. И если современники не всегда узнавали…

15

Online

Сборник

Дневник одного паломничества и другие рассказы

юмор

путешествия

приключения

Содержание сборника: Дневник одного паломничества How to Go to Bed in Germany At Ober-Ammergau See England First Вечнозеленые деревья / Мое знакомство с бульдогами / О бульдогах / Вечнозеленые Часы Чайники Трогательная история Новая утопия Мечты

13

Online

Сборник

Истории, рассказанные после ужина

Told After Supper

юмор

ирония

«Истории, рассказанные после ужина» (Told After Supper, 1891) — пародия Джерома К. Джерома на святочные (рождественские) рассказы. Английские приведения обожают сочельник. К этой дате они всегда готовятся показаться хозяевам, а лучше гостям дома. Да и хозяева с гостями тоже хороши, любят в сочельник побаловать друг друга историями о приведениях. Неудивительно, что огромное количество встреч человека с приведениями происходит в это время. © perftoran Содержание сборника: Как рассказывались эти истории / При каких обстоятельствах мы начали свои рассказы Рассказ Тедди Биффлса (Джонсон и Эмилия, или Преданный дух) История, рассказанная доктором (Загадочная мельница, или Развалины счастья) / (Мельница…

9

Online

Сборник

Джон Ингерфилд и другие рассказы

John Ingerfield and Other Stories

юмор

Содержание сборника: 1. To the Gentle Reader; also to the Gentle Critic 2. Памяти Джона Ингерфилда и жены его Анны. Повесть из жизни старого Лондона в двух главах 3. The Woman of the Saeter 4. Variety Patter 5. Silhouettes 6. Аренда «Скрещенных ключей»

2

Online

Сборник

Наброски синим, зелёным и серым

Sketches in Lavender, Blue and Green

юмор

Сборнику в качестве эпиграфа предпослана народная песенка о лаванде — растении с листьями и стеблями зеленовато-голубоватого оттенка и с сине-сиреневыми цветами. Буквальный перевод названия: «Эскизы в цвете лаванды, в голубом и зеленом». Содержание сборника: Реджинальд Блэк Графиня Н. Разочарованный Билли Кирилл Херджон История Чарльза и Майценвэ Портрет женщины / Портрет дамы Человек, который хотел руководить / Человек, который заботился обо всех / Человек, который старался всем помогать / «Всеобщий благодетель» Безвольный человек Сила привычки Рассеянный человек / Рассеянный; Кое-что о рассеянности и забывчивости Очаровательная женщина / Женщина, способная очаровывать Дух Уайбли / Дух Уайблея…

18

Online

Сборник

Еще праздные мысли

The Second Thoughts of an Idle Fellow

юмор

«Вторая книжка праздных мыслей праздного человека» (The Second Thoughts of an Idle Fellow, 1898) — второй сборник «праздных» эссе Джерома К. Джерома. Перевод Л. А. Мурахиной-Аксеновой 1912 года в современной орфографии. Сборник юмористических эссе. Содержание сборника: Об искусстве решаться / Об искусстве принятия решений (1898) О неудобствах неполучения того, что надо /О том, как вредно не получать желаемое (1898) Об особенном значении вещей, которые мы намеревались сделать / О великой ценности того, что мы намеревались сделать / Об особой ценности того, что мы намерены сделать (1898) О варке и употреблении любовного зелья (1898) О радостях и выгодах рабства (1898) О заботах, о женщинах и о…

11

Online

Сборник

Томми и К°

Tommy and Co

юмор

Рассказы, которые входят в число лучших произведений величайшего юмориста Англии — Джерома К. Джерома. Потрясающе забавные приключения английских леди, джентльменов и, что немаловажно, их слуг, собак, кошек, а также призраков — столь же эксцентричных и оригинальных, как и их хозяева. Озорная апология викторианской Британии — страны. Где следует неизменно держать себя в руках (или в лапках) и даже в самой нелепой ситуации сохранять невозмутимость. Джером К. Джером — писатель, которого будут читать с наслаждением всегда. И не в последнюю очередь это относится именно к его прелестным рассказам!..

8

Online

Сборник

Третья книжка праздных мыслей праздного человека

философский

юмор

«Третья книжка праздных мыслей праздного человека» (Idle Ideas in 1905) — третий сборник «праздных» эссе Джерома К. Джерома, большая часть которых — под другими заглавиями и в изменённом порядке очерёдности — выходила также в сборнике «Американские жёны и другие». Содержание сборника: Так ли мы интересны, как думаем о себе? / Так ли мы интересны, как думаем? (1904) Должны ли женщины быть красивыми не только наружно, но и внутренне / Должны ли женщины быть красивыми? (1904) Жизнь — великая тайна / Когда лучше всего веселиться? (1904) Не слишком ли долго мы лежим в постели? / Не слишком ли подолгу мы залеживаемся в постели? (1904) Следует ли женатому человеку играть в гольф? /Следует ли женатым…

18

Online

Антологии

Сборник

Назад в будущее

фантастика

перемещение во времени

Истории о путешествиях во времени.

Сборник

Послание из тьмы

мистика

ужасы

Такими мы их еще не видели! Разве кто-нибудь ожидал услышать страшную сказку на ночь от Стефана Цвейга или Герберта Уэллса? А, открыв очередной роман Джека Лондона, испугаться – последнее, что приходит в голову. Но эти и другие авторы доказали свою многогранность и разноплановость вошедшими в сборник рассказами и повестями. Погрузитесь в мир мистики и страха, на двери которого выцарапано: «Послание из тьмы»! (с) ЛитРес

Сборник

«Потерянная комната» и другие истории о привидениях

готика

ужасы

Призраки, духи, фантомы — вечные скитальцы, не находящие упокоения: они повергают обывателей в трепет, толкают на безрассудные поступки, заставляют поверить в реальность таинственного и сверхъестественного. На пирушку с привидениями в потерянную комнату одержимого дома явились Ч.Диккенс, Дж.Ш.Ле Фаню, Дж.К.Джером, М.Р.Джеймс и многие другие, а с ними уютно леденящие душу гости.

13

Online

|

Страницы автора на других языках и псевдонимы: |

Джером Клапка Джером

|

Об авторе:

Дьердя Клапки, венгерский генерал, жившийв эмиграции в городке Уолсоле, что в графстве Стаффордшир. Именно в его семье 2 мая 1859 года и родился будущий юморист.

Отец Джерома занимался и строительством домов, и добычей угля, и продажей скобяных изделий, но дела у него шли из рук вон плохо.

Когда Джерому пошел второй год, отец его окончательно разорился, и вся семья переехала в Лондон. Они поселились в Ист-Энде — районе рабочих и бедноты. Несмотря на материальные затруднения, мальчика определили в классическую школу.

В 1871 году отец умер. Сводить концы с концами Джеромам стало намного труднее. Спустя два года четырнадцатилетний мальчик вынужден был бросить школу, и давний друг семьи устроил его клерком в железнодорожную компанию. В 1875 году не стало и матери. Джером-младший с сестрами оказались круглыми сиротами, и теперь могли рассчитывать только на самих себя. Кем только ему не довелось поработать в последующие годы — и школьным учителем, и подручным стряпчего, и репортером, и актером.

Выступая на сцене в составе различных театральных трупп, молодой Джером исколесил за три года почти всю страну. Он многое повидал, и все это запечатлелось в его уникальной памяти. Именно в те годы он познакомился, а потом и подружился с большим оригиналом — Джорджем Уингрейвом. Ему было суждено стать прототипом Джорджа — пожалуй, самого забавного персонажа повести «Трое в одной лодке». Джером не раз путешествовал с ним и еще с одним приятелем на лодке по Темзе. Возможно, эти прогулки и вдохновили писателя на создание прославленного комического шедевра.

Впечатления, накопленные Джеромом за годы работы актером, нашли отражение в его первой книге «На сцене и за кулисами» — сборнике юмористических рассказов о театральной жизни. Он был опубликован в 1885 году и очень хорошо принят читателями. Окрыленный успехом, Джером пишет в 1886 году «Праздные мысли лентяя» — веселые эссе о всякой всячине. Эта книга имела большой успех, ее, по словам самого Джерома, «расхватывали, как горячие пирожки». Джером Джером решает сделать писательство своей основной профессией.

В 1888 году он встретил женщину, которую полюбил настолько сильно, что решил жениться на ней, хотя до тех пор не представлял себя в роли женатого человека. Годом позже он поселился в Челси, фешенебельном районе в западной части Лондона. В новом доме из окон его круглого рабочего кабинета открывался чудесный вид на реку Темзу и отдаленные холмы за городом. Именно там Джером К. Джером и написал свое самое знаменитое произведение — «Трое в одной лодке, не считая собаки».

Интересно отметить, что книга эта вовсе не задумывалась как юмористическая.

В 1892 году Джером вместе с друзьями начали издавать ежемесячный иллюстрированный журнал «Лентяй». Благодаря своей занимательности «Лентяй» быстро стал одним из самых популярных периодических изданий Англии. В журнале печатались такие известные авторы, как Роберт Стивенсон, Марк Твен, Брет Гарт.

Редактирование журналов отнимало у Джерома все рабочее и свободное время. За пять с лишним лет он не написал практически ничего, а лишь вычитывал и правил тонны чужих рукописей. В конце 1897 года из-за финансовых и других осложнений он оставил редакторство и снова стал писателем. В том же году выходит его новый сборник «Наброски лиловым, голубым и зеленым». Рассказы действительно написаны во всем диапазоне «цветовых» оттенков — от очень смешных до чуть ли не трагических историй.

Джером любил бывать за границей и в некоторых странах оставался подолгу. Больше всего он прожил в Германии, о которой потом много писал. Трижды Джером выступал с публичным чтением своих сочинений в Америке. Человек он был любознательный и всегда с охотой откликался на приглашение посетить места, где еще не бывал. В феврале 1899 года писатель посетил Россию. Россия произвела на писателя огромное впечатление. Шесть лет спустя вышла его книга очерков «Праздные мысли в 1905 году», одну из глав которой Джером посвятил России. В 1906 году эта глава вышла в русском переводе под названием «Люди будущего».

В 1900 году Джером написал продолжение «Троих в одной лодке», назвав свою новую повесть «Трое на четырех колесах». Ее герои — те же, что и в первой книге, только теперь они путешествуют не по Темзе, а по Германии, и не в лодке, а на велосипедах. После этого Джером создал еще немало произведений — пьес, романов, очерков, книг воспоминаний.

В 1914 году началась первая мировая война. Джером, несмотря на свои 55 лет, отправился добровольцем на фронт, во Францию, где доставлял с поля боя раненых на санитарной машине.

Последние годы жизни писатель провел в графстве Букингемшир на своей ферме, имевшей необычное название — «Монаший уголок». И в пожилом возрасте он сохранял тот вкус к жизни, который свойствен молодым людям. Умер Джером 14 июня 1927 года.

В наше время, как и сто лет назад, Джером Клапка Джером не в почете у критиков. Откройте любую энциклопедию, и вы найдете маленькую снисходительную статейку о сентиментальном писателе-юмористе средней руки. А вот просто читатели Джерома любили и любят. Видимо, потому, что писал он о повседневной жизни обычных людей, но умел находить в ней столько смешного и светлого, что каждый понимал: мир не хорош и не плох — все дело в том, как ты к нему относишься.

- Написанные книги (116)

- Комментарии книг (43)

- Последние оценки (207)

- Архив книг

| Название книги | Оценка | Cтатус | Дата добавления | Жанр | Стр./Год/Язык | Серия | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

8 (1) | 05.02.2009, 00:00 |

1233792000 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 5/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 11.05.2013, 12:54 |

1368273277 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 5/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 11.05.2013, 12:07 |

1368270425 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 7/2011/RU | |||

|

|

3 (1) | 24.04.2017, 13:43 |

1493037780 | Классическая проза, Классическая проза | 129/1961/RU | Английская новелла | ||

|

|

0 (0) | 12.09.2022, 11:30 |

1662978602 | Изучение языков | 11/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 11.05.2013, 12:09 |

1368270588 | Детская проза | 2/1957/RU | Джон Ингерфильд и другие рассказы | ||

|

|

0 (0) | 05.04.2014, 00:00 |

1396652445 | Эссе, очерк, этюд, набросок | 14/2011/RU | |||

|

|

0 (0) | 21.12.2014, 08:37 |

1419151053 | Юмористическая проза | 13/2014/RU | |||

|

|

0 (0) | 11.05.2013, 12:13 |

1368270818 | Юмористическая проза | 23/1994/RU | |||

|

|

10 (1) | 04.12.2010, 10:37 |

1291459027 | Юмористическая проза | 6/1995/RU | |||

|

|

7 (1) | 11.05.2013, 12:15 |

1368270911 | Юмористическая проза | 6/2010/RU | Дневник одного паломничества #2 | ||

|

|

0 (0) | 21.03.2016, 13:08 |

1458565733 | Классическая проза, Юмористическая проза, … | 3/1912/RU | Разговоры | ||

|

|

0 (0) | 11.05.2013, 12:24 |

1368271457 | Юмористическая проза | 11/2010/RU | Праздные мысли в 1898 г. | ||

|

|

8.75 (4) | 04.12.2010, 06:23 |

1291443824 | Научная фантастика, Юмористическая фантастика | 69/1968/RU | Зарубежная фантастика (изд-во Мир) | ||

|

|

10 (1) | 11.05.2013, 12:26 |

1368271566 | Юмористическая проза, Путешествия и география | 34/2010/RU | Дневник одного паломничества #1 | ||

|

|

9.6 (5) | 22.02.2009, 00:00 |

1235260800 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 1/2017/RU | |||

|

|

10 (1) | 22.02.2009, 00:00 |

1235260800 | Проза прочее | 4/-/RU | |||

|

|

10 (1) | 11.06.2015, 08:22 |

1434007372 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 24/2012/RU | |||

|

|

0 (0) | 09.02.2015, 13:20 |

1423488044 | Зарубежная классика, Классическая литература | 17/2014/RU | Зарубежная классика | ||

|

|

0 (0) | 21.03.2016, 13:11 |

1458565893 | Классическая проза, Юмористическая проза, … | 2/-/RU | Разговоры | ||

|

|

0 (0) | 11.05.2013, 12:28 |

1368271682 | Классическая проза | 4/1957/RU | |||

|

|

0 (0) | 22.02.2009, 00:00 |

1235260800 | Проза прочее | 6/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 08.08.2012, 08:13 |

1344410003 | Классическая проза | 5/1983/RU | |||

|

|

9.5 (2) | 22.02.2009, 00:00 |

1235260800 | Проза прочее | 1/-/RU | |||

|

|

10 (1) | 01.03.2009, 00:00 |

1235865600 | Проза прочее | 3/-/RU | |||

|

|

8.25 (4) | 26.10.2015, 00:32 |

1445819527 | Классические детективы | 28/2015/RU | Сокровища мирового детектива | ||

|

|

0 (0) | 11.05.2013, 12:30 |

1368271840 | Классическая проза | 2/1993/RU | Наброски в трёх цветах | ||

|

|

0 (0) | 21.03.2016, 13:13 |

1458566002 | Классическая проза, Юмористическая проза, … | 3/-/RU | Разговоры | ||

|

|

0 (0) | 23.03.2016, 22:32 |

1458772322 | Рассказ, Сентиментальная проза, … | 4/2011/RU | Наблюдения Генри #4 | ||

|

|

9.4 (4) | 04.12.2010, 10:37 |

1291459046 | Юмористическая проза | 35/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 04.11.2014, 11:15 |

1415099702 | Юмористическая проза | 11/-/RU | |||

|

|

10 (1) | 11.05.2013, 12:33 |

1368271996 | Классическая проза | 3/1993/RU | Наброски в трёх цветах | ||

|

|

9 (1) | 28.08.2013, 09:50 |

1377679840 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 9/2013/RU | |||

|

|

0 (0) | 21.12.2015, 13:46 |

1450705617 | Изучение языков, Юмористическая литература | 27/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 20.10.2017, 16:30 |

1508513402 | Изучение языков, Зарубежная классика, … | 2/-/RU | |||

|

|

9.75 (8) | 05.04.2014, 00:03 |

1396652604 | Прочие любовные романы, Сентиментальная проза | 3/2011/RU | |||

|

|

9.5 (2) | 22.02.2009, 00:00 |

1235260800 | Проза прочее | 3/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 22.02.2009, 00:00 |

1235260800 | Проза прочее | 18/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 21.03.2016, 13:05 |

1458565526 | Классическая проза, Классическая проза | 6/-/RU | Разговоры за чайным столом и другие рассказы | ||

|

|

0 (0) | 10.03.2009, 00:00 |

1236643200 | 9/-/RU | ||||

|

|

10 (2) | 04.12.2010, 10:37 |

1291459054 | Юмористическая проза | 7/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 04.12.2010, 10:37 |

1291459056 | Классическая проза | 4/1961/RU | |||

|

|

10 (1) | 01.03.2009, 00:00 |

1235865600 | Проза прочее | 5/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 30.12.2016, 09:33 |

1483090410 | Зарубежная драматургия, Пьесы, драматургия | 4/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 28.03.2016, 19:05 |

1459188333 | Классическая проза, Классическая проза | 5/1957/RU | Томми и Ко | ||

|

|

0 (0) | 21.03.2016, 13:16 |

1458566161 | Классическая проза, Юмористическая проза, … | 4/1912/RU | Разговоры | ||

|

|

0 (0) | 28.03.2016, 19:08 |

1459188483 | Классическая проза, Классическая проза | 7/1957/RU | Томми и Ко | ||

|

|

0 (0) | 02.03.2009, 00:00 |

1235952000 | Проза прочее | 4/-/RU | |||

|

|

8 (1) | 04.12.2010, 10:37 |

1291459059 | Классическая проза | 3/-/RU | |||

|

|

0 (0) | 24.07.2016, 15:46 |

1469371583 | Классическая проза, Классическая проза | 20/2016/RU |

- Полный текст

- Разговоры за чайным столом и другие рассказы

- Разговоры за чайным столом

- Новая утопия

- Вечнозеленые деревья

- Чайники

- Трогательная история

- Ангел, автор и другие

- I. Встреча автора с ангелом

- II. Философия и «демон»

- III. Литература и средние классы

- IV. Удобство иметь хвост

- V. Камины и печи

- VI. Почтовые открытки

- VII. Дикари первобытные и дикари современные

- VIII. Вокзальная и отельная прислуга

- IX. Женская эмансипация

- X. Герой популярной новеллы

- XI. Назидательная беседа

- XII. Американка в Европе

- XIII. Когда же мы наконец возмужаем

- XIV. Призраки и живые люди

- XV. Родители, дети и господа гуманисты

- XVI. Брак и его иго

- XVII. Мужчина и мода

- XVIII. Безвольный человек

- XIX. Женщина и ее предназначение

- Наброски синим, зеленым и серым

- I. Реджинальд Блэк

- II. Графиня Н

- III. Разочарованный Билли

- IV. Кирилл Херджон

- V. История Чарлза и Майценвэ

- VI. Портрет

- VII. «Всеобщий благодетель»

- VIII. Сила привычки

- IX. Кое-что о рассеянности и забывчивости

- X. Женщина, способная очаровывать

- XI. Дух Уайбли

- XII. Джек Берридж

- XIII. Увлекающийся человек

- XIV. Неудачливый человек

- XV. Мистер Пирамид

- XVI. О модах и еще кое о чем

- XVII. Город на дне моря

- XVIII. Плавучие деревья

- Томми и К

- Как зародился журнал Питера Хоупа

- Мистер Клодд назначает себя издателем журнала

- Младенец вносит свой вклад

Разговоры за чайным столом и другие рассказы

Разговоры за чайным столом

– Они очень милы, по крайней мере, некоторые из них, хотя я бы не стала писать таких писем, – сказала светская дама.

– Интересно бы прочесть любовное письмо, написанное вами, – заметил второстепенный поэт.

– Очень любезно с вашей стороны говорить так, – отвечала она. – Мне никогда в голову не приходило, чтобы вам хотелось получить такое письмо.

– Я всегда говорил, что меня, в сущности, не понимают, – возразил поэт.

– Мне кажется, томик искусно подобранных писем мог бы иметь хороший сбыт, – заметила студентка. – Пожалуй, писанных одной рукой, но к различным корреспондентам. Когда пишешь к одному лицу, волей-неволей принужден повторяться.

– Или от различных поклонников к той же особе, – предложил философ. – Было бы интересно, как реагируют различные темпераменты на одно и то же. Это пролило бы свет на темный вопрос: принадлежат ли качества, которыми мы украшаем предмет нашего поклонения, ему в действительности, или мы их ему только приписываем при случае. Написал ли бы одной и той же женщине один: «Моя королева», а другой «Моя милашка», или она для всех влюбленных была бы только сама собой.

– Отчего вам не попытаться составить такой сборник, конечно, выбирая только самые интересные послания? – предложил я светской даме.

– А как вы думаете, это не повлекло бы за собой много неприятностей? – спросила она. – Те, чьих писем я бы не включила в сборник, никогда бы мне не простили. Так всегда бывает, если кого забудешь пригласить на похороны: каждый воображает, что это сделано нарочно, чтобы обидеть его.

– Первое любовное письмо я написал, когда мне было шестнадцать лет, – сказал поэт. – Ее звали Моникой. Она была продавщицей. Никогда мне не приходилось видеть такой совершенной земной красоты. Я написал письмо и запечатал его, но не знал, сунуть ли ей в руку, когда я проходил мимо нее на чтении по четвергам вечером, или подождать до воскресенья.

– Вопроса тут не может быть, – сказала студентка рассеянно, – конечно, лучший момент – при выходе из церкви. Тут все толпятся, и – извините – в руке молитвенник…

– Мне не пришлось решать, – продолжал поэт. – В четверг ее место оказалось занято краснолицей девицей, ответившей на мой вопросительный взгляд идиотским смехом, а в воскресенье я напрасно искал ее по скамейкам. Впоследствии я узнал, что ей внезапно отказали от места в среду, и она уехала домой. Кажется, не я один искал ее. Я оставил письмо, написанное к ней, на своем пюпитре и со временем забыл о нем. Через несколько лет я действительно полюбил и снова принялся за письмо, которое должно было захватить ее, как тонкое невидимое очарование. Я намеревался вплести в него любовь всех веков. Окончив послание, я перечел его и остался доволен. Но тут случайно, в ту минуту, как я собирался запечатать его, я перевернул свой пюпитр, и вместе с другими бумагами на пол упало письмо, писанное мною семь лет тому назад, когда я был еще мальчиком. Из простого любопытства я распечатал его, думая, что оно меня позабавит. Кончилось тем, что я отправил его вместо только что оконченного. Смысл его был тот же; но чувство было выражено несравненно лучше, гораздо искреннее, с большей художественной простотой.

– В конце концов, что может человек сделать больше, чем сказать женщине, что он ее любит? Все прочее только живописные аксессуары, стоящие наравне с разглагольствованиями в «Полном и точном описании от нашего специального корреспондента», развитом из рейтеровской телеграммы в три строчки.

– Следуя такому взгляду, вы могли бы выразить всю трагедию «Ромео и Джульетты» в двух словах:

Сильно друг друга любили

И жизнь вместе кончить решили.

– Услыхать, что тебя любят, – это только начало теоремы, так сказать, изложение предварительных условий, – заметила студентка.

– Или эпиграф в начале поэмы, – вторила ей старая дева.

– Интерес в доказательстве: почему он меня любит, – продолжала студентка.

– Я однажды предложила этот вопрос одному человеку, – сказала светская дама. – Он ответил, что это происходит помимо его воли. Мне такой опыт показался ужасно глупым, вроде того, что вам отвечает горничная, когда разобьет, например, ваш любимый чайник. Теперь же мне кажется, что ответ был не глупее всякого другого.

– Более того, – пояснил философ, – это единственное объяснение.

– Хорошо было бы, если бы этот вопрос можно было предлагать людям, не обижая их, – сказал поэт. – Мне так часто хочется задать его. Почему красавицы, богатые наследницы выбирают себе в мужья незаметных мужчин, третирующих их? Почему старые холостяки, вообще говоря, – симпатичные, добросердечные люди, а старые девы, по крайней мере, многие из них, – такие кроткие и милые?

– Может быть, – высказала свое предположение старая дева, – потому что… – Но тут она запнулась.

– Прошу вас, продолжайте, – закончил философ. – Мне так интересно выслушать ваше мнение.

– Нет, я не хотела сказать ничего особенного, – отнекивалась старая дева. – Я забыла…

– Если бы только можно было получать правдивые ответы, сколько света они пролили бы на скрытую половину жизни! – сказал поэт.

– Мне кажется, что любовь более всего прочего выставляется напоказ, – сказал философ. – Она опошляется. Ежегодно тысячи театральных пьес, повестей, поэм и этюдов разрывают занавес храма любви и влекут ее обнаженную на рыночную площадь на позорище скалящей зубы толпы. В миллионе коротких рассказов, то комических, то серьезных, она трактуется более или менее бесцеремонно, более или менее понятно, мимоходом, на лету, с насмешкой. Ей не оставляется ни тени самоуважения. Ее превращают в центральную фигуру всякого фарса, поют о ней и изображают в танцах в каждом мюзик-холле; ее приветствует неистовый крик зрителей с галерок, над ней громко хохочет партер. Это расхожая монета каждого сатирического журнала. Мог бы при подобных угрозах какой угодно божок – будь то сам Мумбо-Джумбо, – не сбежать от своих поклонников? Все ласкательные имена превратились в ходячие выражения, все ласки опошлились на подмостках. При каждом книжном выражении, которое мы произносим, мы сейчас же вспоминаем сто пародий на него. Нет такого положения, которое не было бы заранее испорчено американскими юмористами.

– Не раз мне приходилось присутствовать на пародиях Гамлета, – сказал поэт, – но пьеса продолжает интересовать меня. Помню я одну свою пешеходную экскурсию по Баварии. Местами по дороге там попадаются распятия, не имеющие в себе ничего особенного. Все они изготовлены механическим способом одной фирмой; но проходящие крестьяне с благоговением преклоняются перед Христом. Можно унизить только то, что действительно достойно презрения.

– Патриотизм – великая добродетель, а джингоисты сделали его смешным, – возразил философ.

– Напротив, они научили нас различать истинное от фальшивого, – сказал поэт. – Так и с любовью. Чем больше она обездушивается, выставляется на посмешище, служит предметом спекуляций, тем менее является желание выказывать ее, – «быть влюбленным в любовь», как выражался про себя Гейне.

– Прирожденна ли нам необходимость любить, – спросила молодая девушка, – или мы научаемся ей, потому что такова мода? Постепенно свыкаемся с нею, подобно тому как мальчик свыкается с привычкой курить, потому что все другие мальчики курят, и мы не хотим стоять особняком?

– Большинство женщин и мужчин не способны любить, – сказал поэт. – У некоторых это чисто животная страсть, у других – тихая привязанность.

– Мы разговариваем о любви, будто это вполне известная величина, – заметил философ. – В конце концов, сказать, что человек полюбил – все равно, будто сказать про него, что он рисует или играет на скрипке: это не дает нам ровно никакого объяснения, пока мы не увидим образцов его таланта. Слыша разговор на тему о любви, можно вынести впечатление, что любовь Данте и какого-нибудь светского молодого человека, Клеопатры и Жорж Санд – совершенно одно и то же.

– Это было предметом вечного огорчения для бедной Сюзанны, – заговорила светская дама; – она никогда не могла убедиться, любит ли ее Джим в действительности. И это очень грустно, так как я убеждена, что он по-своему был привязан к ней. Но он не мог делать многого, что она требовала от него: она была так романтична. Он пытался подладиться под ее тон. Он ходил смотреть все поэтические пьесы и изучал их. Но у него не было такой жилки, и он от природы был неловок. Он влетал в комнату и бросался перед ней на колени, не замечая ее собачки, так что вместо того, чтобы излить свою душу перед Сюзанной, ему приходилось вставать с поспешным: «Ах, извините! Надеюсь, ей не больно, бедняжке». И этого было, конечно, достаточно, чтобы вывести Сюзанну из себя.

– Молодые девушки так неблагоразумны, – заметила старая дева. – Они бегут за тем, что блестит, а золото замечают только тогда, когда уже поздно. Сначала он все – глаза, но сердца нет.

– Я знал девушку, – вступил я в разговор – или, скорее, молодую женщину, которую вылечили от ее безумства гомеопатическим методом. Ее сильно тревожило, что муж перестал ухаживать за нею.

– Это печально, – заметила старая дева. – Иногда вина в том женщины, иногда мужчины, а чаще виноваты оба. Что стоит не забывать маленькие проявления внимания, ласковые слова, – все эти мелочи, имеющие такое значение для любящих и так скрашивающие жизнь?

– В основании всего на свете лежит некоторый здравый смысл, – сказал я. – Секрет жизни в том, чтобы не отклоняться от него ни в ту, ни в другую сторону. Он был самым великолепным женихом, не знавшим счастья, когда ее глаза не смотрели на него; но не прошло и года с их замужества, как она с изумлением увидела, что он может быть счастлив, не сидя рядом с ней, и что он старается понравиться другим женщинам. Он проводил целые вечера у себя в клубе, иногда уходил на одинокую прогулку, по временам запирался у себя в кабинете. Дошло до того, что однажды он ясно выразил намерение уехать на неделю на рыбалку. Она не жаловалась – по крайней мере, не жаловалась ему в лицо.

– Вот это была с ее стороны глупость, – бросила студентка. – Молчание в таких случаях – ошибка. Противная сторона, не зная, что с вами – когда вы таите про себя свою досаду, – делается с каждым днем неприятнее.

– Она делилась своими горестями с подругой, – объяснил я.

– Как я не люблю людей, поступающих так, – сказала светская дама. – Эмилия ни за что не хотела заговорить с Джорджем. Она приходила ко мне и жаловалась на него, точно я была за него ответственна; а ведь я даже не мать ему. После нее являлся Джордж, и мне приходилось выслушивать все снова, но уже с его точки зрения. Мне все это, наконец, так надоело, что я решила положить конец излияниям.

– И преуспели в своем намерении? – поинтересовалась старая дева.

– Я узнала, что Джордж придет однажды вечером, и попросила Эмилию подождать в зимнем саду, – рассказала светская дама. – Она думала, что я дала ему несколько хороших советов, а я вместо того выразила ему свою симпатию и ободрила его, чтоб он поделился со мной всем, что у него на душе. Он исполнил мое желание, и это так взбесило Эмилию, что она выбежала и высказала все, что думала о нем. Я их потом оставила наедине. Им обоим это пошло впрок, и мне тоже.

– В моем же случае дело кончилось совсем иначе, – сказал я. – Ее подруга рассказала ему, что происходит. Она объяснила ему, как его небрежное отношение и забывчивость постепенно подтачивали привязанность жены к нему. Он стал обсуждать с ней этот вопрос.

«Но влюбленный и муж не одно и то же, – возразил он. – Положение совершенно иное. Вы бежите за человеком, которого хотели поймать, но раз вы догнали его, вы умеряете шаг и идете спокойно с ним, переставши окликать его и махать ему платком».

Их общий друг представлял вопрос с другой стороны.

«Вы должны сохранять то, что получили, – говорила подруга, – иначе оно ускользнет от вас. Известное поведение и манера держать себя заставили милую девушку обратить на вас внимание; являясь иным, чем вы были, как вы можете ожидать, чтобы она сохранила свое мнение о вас?»

– Но вы полагаете, что мне следовало бы и говорить и держать себя, став ее мужем, так же как тогда, когда я был ее женихом?

– Именно так, – отвечала подруга. – Отчего же нет?

– Мне это кажется недоразумением, – проговорил он.

– Попытайтесь и посмотрите, что будет, – сказала подруга.

– Хорошо, попытаюсь, – согласился он и, отправившись домой, принялся за дело.

– Что же оказалось, поздно? – спросила старая дева. – Или они опять сошлись?

– В продолжение месяца они проводили вместе целые сутки, – ответил я. – А потом жена намекнула, что ей доставило бы удовольствие провести вечерок вне дома.

Утром, когда она причесывалась, он не отходил от нее; начинал целовать ее волосы и портил ей прическу. За обедом он держал ее руку под столом и настаивал, что он станет кормить ее с вилки. До свадьбы он позволял себе подобную вещь раз или два на пикниках, и впоследствии, когда он, сидя за столом против нее, вскрывал письма, она укоризненно напоминала ему о том. Теперь он целый день не отходил от нее; ей не удавалось приняться за книгу; он начинал читать ей вслух, обыкновенно поэмы Браунинга или переводы из Гете. Он читал вслух плохо, но в те дни, когда он за ней ухаживал, она выразила свое удовольствие на его попытку, и теперь он, в свою очередь, напомнил ей об этом. Он предполагал, что если играть в игру, то и жена должна принимать в ней участие. Если он обязан ликовать, то и она должна отвечать ему радостным блеянием. Он объяснял, что они останутся влюбленными до конца жизни, и она не находила логического довода, чтобы ответить ему. Когда она собиралась писать письмо, он выхватывал бумагу из-под милой ручки, придерживавшей ее, и, конечно, размазывал чернила. Если он не подавал ей иголок и булавок, поместившись у ее ног, то покачивался, сидя на ручке ее кресла, и порой, не удержавшись, падал на нее. Когда она шла за покупками, он сопровождал ее и играл смешную роль у портнихи. В обществе он не обращал внимания ни на кого, кроме нее, и обижался, если она говорила с кем-нибудь помимо него. Правда, они не часто бывали где-либо в гостях. От большинства приглашений он отказывался и за себя и за нее, напоминая ей, как некогда она считала вечер, проведенный наедине с ним, за лучшее из удовольствий. Он называл ее смешными именами, лепетал с ней по-детски, и раз десять на дню ей приходилось поправлять свою прическу. В конце месяца, как я уже сказал, она сама предложила маленький перерыв в нежностях.

– Будь я на их месте, я бы потребовала развод. Я бы возненавидела его на весь остаток жизни, – вставила слово студентка.

– Только за то, что он постарался сделать вам приятное? – удивился я.

– За то, что он мне доказал, как я была глупа, нуждаясь в его любви, – возразила она.

– Вообще человека легко поставить в смешное положение, поймав его на слове, – изрек философ.

– Особенно женщин, – подтвердил поэт.

– Я спрашиваю себя, действительно ли между мужчинами и женщинами существует такая разница, как мы думаем? – заговорил философ. – Та, которая существует, не представляет ли из себя скорее продукт цивилизации, чем природное свойство? Не выработана ли она воспитанием, а вовсе не инстинктом?

– Отрицая разницу между женщиной и мужчиной, вы лишаете жизнь половины ее поэзии, – заметил поэт.

– Поэзия создана для людей, а не люди для поэзии, – возразил философ. – Мне кажется, разница, о которой вы говорите, представляет из себя «золотое дно» поэтов. Так, например, газеты всегда стоят за войну. Это дает им материал для разглагольствований и на бирже не остается без влияния. Чтобы убедиться в первоначальных намерениях природы, самое надежное – наблюдать наших родственников, то бишь животных. И здесь мы не видим основной разницы – разница только в величине.

– Я согласна с вами, – сказала студентка. – Когда в мужчине проснулась смекалка, то он увидел всю пользу, какую может извлечь, пользуясь превосходством своей грубой силы, чтобы сделать из женщины рабу. В других же отношениях она, без сомнения, стоит выше его.

– По женской логике, равенство полов всегда значит превосходство женщины, – заметил я.

– Это очень любопытно, – сказал философ. – По вашим словам выходит, что женщина никогда не может быть логичной.

– А разве все мужчины логичны? – спросила студентка.

* * *

– Женщину заставляет страдать преувеличение собственной ценности, – сказал философ. – Это кружит ей голову.

– Следовательно, вы признаете, что у нее есть голова? – спросила студентка.

– Я всегда был того мнения, что природа намеревалась снабдить ее этой частью тела, – ответил философ, – только поклонники всегда представляют женщину безмозглой.

– Почему у умной девушки волосы всегда прямые? – спросила светская дама.

– Потому что она не завивает их, – усмехнулась студентка.

– Мне это никогда не приходило в голову, – проговорила светская дама.

– Это надо заметить в связи с тем, что мы мало что слышим о женах умных людей. А когда приходится слышать, как, например, о жене Карлейля, то, кажется, лучше бы и не слыхать.

– Когда я был моложе, я много раздумывал о женитьбе. Молодые люди вообще часто думают об этом. «Жена моя, – рассуждал я, – должна быть умной женщиной». Замечательно: из всех женщин, которых я любил, не было ни одной выдающейся по своему уму. Конечно, присутствующие исключаются.

– Почему в самом серьезном для нашей жизни – женитьбе – серьезные соображения совсем не принимаются во внимание? – со вздохом проговорил философ. – Подбородок с ямочкой может – и очень часто – обеспечить девушке лучшего из мужей; между тем как на нравственные достоинства и ум, соединенные в одной личности, нельзя возлагать надежды в смысле приобретения хотя бы плохого супруга.

– Мне кажется, объяснить это можно тем, что в самом естественном вопросе нашей жизни – браке – существенную роль играют наши природные инстинкты. В браке – какими риторическими цветами ни украшайте голый факт – проявляется чисто животная сторона нашего существа: мужчину к нему влекут его примитивные желания; женщину – прирожденное стремление к материнству.

Тонкие белые руки старой девы задрожали на ее коленях.

– Зачем пытаться объяснить все прекрасные вещи в мире? – сказала она, говоря с не свойственным ей оживлением. – Краснеющий юноша, застенчивый, поклоняющийся предмету своего обожания, как какой-нибудь мистический святой; молодая девушка, вся зачарованная мечтами! Они не думают ни о чем, кроме как друг о друге.

– Исследование таинственных истоков горного потока не мешает нам прислушиваться к его журчанью в долине, – объяснил философ. – Скрытые законы нашего бытия питают каждый лист нашей жизни, как сок, протекающий по дереву. Развивающаяся почка и созревший плод – только изменения внешней формы этого сока.

– Я ненавижу добираться до корня вещей, – молвила светская дама. – Покойный папа был просто помешан на этом. Он нам рассказывал о происхождении устриц, когда мы их раскрывали. Мама никогда не могла притронуться к ним после этого. Или за десертом у него с дядей Павлом начинался разговор, какая кровь – бычья или свиная – лучше для удобрения столового винограда? Помню, как за год перед тем, когда Эмма начала выезжать, пал ее любимый пони. Никогда она ни до, ни после ни о чем так не горевала, как о нем. Она спросила папу, не позволит ли он похоронить его в саду. Ей хотелось иногда приходить поплакать на его могилу. Папа очень мило отнесся к ее желанию и погладил ее руку.

– Что же, милочка, мы его закопаем у новой малиновой гряды.

Как раз в эту минуту к нам подошел старик Пардо, наш главный садовник, и, дотрагиваясь до шляпы, сказал:

– Вот я все хочу спросить мисс Эмму, не положить ли нам бедную лошадку под одним из персиковых деревьев. Они у нас что-то захирели в последнее время.

Он говорил, что это красивое местечко и что он поставит там камень вроде памятника. Эмме в эту минуту было все равно, где они положат ее любимца, и мы предоставили отцу и садовнику обсуждение вопроса. Не помню, на чем решили; знаю только, что ни одна из нас в продолжение двух лет не ела ни малины, ни персиков.

– Всему свое время, – сказал философ. – Читая, как поэт воспевает румяные щечки своей возлюбленной, мы, так же как и он, не спрашиваем, откуда берется окраска крови и сколько она сохраняется. Тем не менее вопрос интересный.

– Мы, мужчины и женщины, – любимцы природы, – ответил поэт. – Мы – ее надежда. Ради нас она отрешилась от многих из своих убеждений, говоря себе, что они устарели. Она отпустила нас от себя в чужую школу, где смеются над всеми ее понятиями… Мы усвоили новые, странные взгляды, возбуждающие недоумение старушки. Однако когда мы возвращаемся домой, интересно отметить, как мы мало отличаемся от тех ее детей, которые не расставались с ней. Запас наших слов выработался и расширился, но лицом к лицу с реальностью существования он остался неизменным. Наши потребности усложнились: обеды с десятью переменами кушаний и всем прочим заменили пригоршню фруктов или орехов, собранных без труда, мясо откормленного быка и масса хлопот для его приготовления – простые вегетарианские обеды, не требующие затраты времени. Но подвинулись ли мы при этом много вперед против нашего маленького брата, который, проглотив сочного червячка au naturel, взлетает на первую попавшуюся ветку и, совершая легкое пищеварение, славит в своей песенке Бога? Квадратный кирпичный ящик, где мы движемся, загроможденный деревянной рухлядью, увешанный тряпками и полосами пестрой бумаги, набитый всякой всячиной из плавленого кремня и формованной глины, заступил место дешевой, удобной пещеры. Мы одеваемся кожами других животных, вместо того чтобы дозволить нашей собственной коже развиться в естественную защиту. Мы обвешиваем себя кусками камня и металлов, но подо всем этим остаемся двуногими животными, и вместе с другими боремся за жизнь и кусок хлеба. Мы можем видеть повторение наших трагедий и комедий в каждой травке. Существа в шерсти и перьях – мы сами в миниатюре.

– Да, я знаю; я часто слышу это, – сказала светская дама. – Только это пустяки. Могу доказать вам.

– Это не трудно, – заметил философ. – Пустяки – обратная сторона медали, запутанные концы нити, которую прядет мудрость.

– В нашем колледже была одна мисс Эскью, – сказала студентка. – Она соглашалась со всеми: с Марксом она была социалисткой; с Карлейлем – сторонницей благожелательного деспотизма; со Спинозой – материалисткой; с Ньютоном – фанатичкой. Перед ее выходом из колледжа у меня был продолжительный разговор с ней, и я пыталась уразуметь ее. Она была девушка интересная.

«Мне кажется, – сказала она мне, – я могла бы сделать выбор между ними, если бы они отвечали друг другу. Но они этого не делают. Они не хотят слушать друг друга. Каждый только повторяет то, что касается его одного».

– Ответа никогда не бывает, – объяснил философ. – Зерно каждого искреннего убеждения – истина. В жизни одни только вопросы, а решение их в «ближайшем номере».

– Презабавная была она, – продолжала молодая девушка, – мы, бывало, смеялись над ней.

– И вполне справедливо, – согласился философ.

– Это все равно, что ходить за покупками, – сказала старая дева.

– Ходить за покупками?! – воскликнула студентка.

Старая дева покраснела.

– Да, мне так кажется… Конечно, это звучит странно. Мне пришло в голову такое сходство…

– Вы хотите сказать, что выбор – вообще трудная вещь? – помог я ей.

– Вот именно, – ответила она. – Вам показывают такую массу всевозможных вещей, что вы совершенно теряете всякую способность рассуждать. По крайней мере, со мной это случается. Я начинаю досадовать на себя. Это ужасная бесхарактерность с моей стороны, но ничего не поделаешь. Хотя бы, например, этот костюм, который теперь на мне…

– Очень мил сам по себе, – заметила светская дама. – Я любовалась им, хотя, откровенно говоря, темные цвета больше идут к вам.

– Вы правы, – согласилась старая дева, – я сама его ненавижу. Только, знаете, как это случилось? Я чуть не все утро проходила по магазинам. Устала страшно. И вот…

Она вдруг оборвала себя и извинилась:

– Простите; я прервала разговор.

– Я благодарен вам за то, что вы нам высказали, – сказал философ. – Мне это кажется объяснением.

– Чего? – спросила студентка.

– Того, как многие из нас составили себе образ мыслей. Мы не любим выходить из лавки с пустыми руками, – ответил философ и затем обратился к светской даме:

– Вы хотели объяснить, доказать…

– Что я говорил глупости, – напомнил поэт. – И если вам не неприятно…

– Нисколько, – ответила светская дама, – это очень просто. Дары цивилизации не могут быть таким бессмысленным хламом, каким вы, адвокаты варварства, выставляете их. Я помню, как однажды дядя Павел принес нам обезьянку, вывезенную им из Африки. Из нескольких обрубков мы соорудили нечто вроде дерева для «моей маленькой родственницы», как, предполагаю, вы бы ее назвали. Получилось прекрасное подражание веши, к которой она и ее предки, вероятно, привыкли в течение тысячелетий; и первые две ночи мартышка спала, сидя на сучьях. На третью ночь проказница выгнала кошку из ее корзины и улеглась на мягкой подушке, а после того знать не хотела дерева, ни настоящего, ни поддельного, для ночлега. Через три месяца, когда мы предлагали ей орехи, она выхватывала их у нас из рук и бросала их нам в голову, предпочитая им пряники и очень сладкий жидкий чай. А когда мы приглашали ее отойти от топившейся плиты в кухне и пробежаться по саду, приходилось тащить ее силой, причем она отчаянно бранилась. Я вполне разделяю мнение мартышки. Я тоже предпочитаю стул, на котором сижу, – «деревянную рухлядь», по вашему выражению – самому удобному обломку старого красного песчаника в наиудобнейше меблированной из пещер; и достаточно вырядилась, чтобы воображать, что гораздо красивее в этом платье, чем мои братья и сестры, первоначально носившие его: они не умели использовать его.

– Вы всегда будете прелестны, что ни наденете, – проговорил я с убеждением, – даже…

– Я знаю, что вы собираетесь сказать, – перебила меня светская дама, – пожалуйста, не договаривайте. Это неприлично, и, кроме того, я не согласна с вами. Вы сказали бы: «Если б у меня была толстая, грубая кожа, вся поросшая волосами, и нечем было бы заменить ее…»

– Я только говорю, что так называемая цивилизация сделала не много для смягчения наших животных инстинктов, – сказал поэт. – Ваши доводы подтверждают мою теорию. Ваши доказательства в пользу цивилизации сводятся только к тому, что она сгущает аппетит мартышки. Для этого не было надобности ходить так далеко за примером. Современный дикарь пренебрегает хрустальной водой источника ради миссионерского джина. Он даже отрекается от своих перьев, которые не лишены живописности, ради безобразного цилиндра. Панталоны из клетчатой материи и шампанское следуют в свою очередь. Где же прогресс? Цивилизация доставляет более удобств нашему телу. С этим я согласен. Но принесла ли она вам что-нибудь существенное в смысл прогресса, до чего мы не дошли бы скорее другими путями.

– Она дала нам искусство, – сказала студентка.

– Когда вы говорите «нам», я предполагаю, что вы имеете в виду одну личность из пятисот тысяч, для которой искусство имеет значение не только как пустое имя. Но если даже, миновав бесчисленные толпы, не слыхавшие подобного названия, вы обратите свое внимание на несколько тысяч, рассеянных по Европе и Америке и болтающих о нем, то как вы думаете: многие ли из последней категории действительно находятся под его влиянием; у многих ли оно входит в жизнь, составляет насущную потребность? Посмотрите на физиономии немногочисленных посетителей, добросовестно, несмотря на скуку, осматривающих тысячи наших картинных галерей и художественных музеев, где они с каталогами в руках взирают на разрушенные храмы или соборные башни, пытаясь с самоотвержением мучеников восхищаться старинными мастерами, над которыми про себя они готовы посмеяться, или искалеченными статуями, которые, не будь они предупреждены, они сочли бы за разбитые украшения загородного ресторана. Не больше одного человека из десятка наслаждается тем, на что смотрит, и он не всегда самый лучший из этого десятка. Нерон был любитель искусства, а в новейшее время Август Смелый Саксонский, «человек греха», по выражению Карлейля, оставил несомненные доказательства, что он был вместе с тем знаток чистейшей воды. Можно вспомнить имена и еще более современные. Но уверены ли мы, что искусство возвышает?

– Вы говорите только ради того, чтобы говорить, – заметила ему студентка.

– Что также вполне разрешается, – напомнил ей поэт. – Однако этот вопрос стоит обсудить. Приняв даже, что искусство вообще служит человечеству, что оно обладает в действительности хотя одной десятой долей возвышающих душу свойств, широковещательно приписываемых ему, – это я считаю очень щедрым предположением, и тогда влияние его на мир окажется бесконечно малым.

– Оно распространяется сверху вниз, – заметила студентка, – от немногих оно переходит к массе.

– Процесс, по-видимому, идет очень медленно, – ответил поэт. – Мы могли бы достигнуть того же результата скорее, устранив посредника.

– Какого посредника? – спросила студентка.

– Художника, – объяснил поэт, – человека, превратившего искусство в дело торговца, торгующего за прилавком впечатлениями. Что такое, в конце концов, Коро или Тернер в сравнении с прогулкой весною по Шварцвальду или с видом Хэмптстед-парка в ноябрьские сумерки? Если бы мы были менее заняты приобретением «благ цивилизации», добиваясь в продолжение столетий создания мрачных городов и крытых железом ферм, мы бы имели больше времени для того, чтобы полюбить красоту мира. А теперь мы так поглощены заботами о «цивилизовании» самих себя, что забыли, что значит жить. Мы похожи на одну старушку, с которой мне однажды пришлось проезжать в одном экипаже через Симплонский туннель.

– Кстати, – заметил я, – в будущем мы будем избавлены от всех неудобств. Новый железнодорожный путь почти окончен. На переезд из Домо д’Орсоло до Брига потребуется не больше двух часов. Говорят, туннель великолепен.

– Будет очень приятно, – со вздохом согласился поэт. – Я уже предвижу будущее, когда благодаря «цивилизации» вовсе не будет существовать путешествий. Нас будут зашивать в мешки и выстреливать нами в любом направлении. В то же время, о котором я говорю, приходилось довольствоваться дорогой, извивавшейся по самым живописным местам Швейцарии. Мне поездка нравилась, но моя спутница не в состоянии была оценить ее. Не потому, чтобы она оставалась равнодушна к пейзажу, – напротив, он, как она объяснила мне, приводил ее в восторг. Но ее багаж отвлекал ее внимание. Его оказалось семнадцать мест, и каждый раз, как старая колымага качалась или кренилась набок, – что повторялось приблизительно через каждые тридцать секунд, – спутница моя с ужасом смотрела, не выскочил ли какой-нибудь чемодан. Полдня проходило у ней в счете и укладке вещей, и единственный вид, интересовавший ее, был вид облака пыли позади нас. Какой-то картонке удалось исчезнуть из виду, и после того моя спутница сидела в обнимку с оставшимися шестнадцатью, которые могла захватить руками, и постоянно вздыхала.

– Я знала одну итальянскую графиню, – сказала светская дама, – она была в школе с мамой. Никогда она не сворачивала и на полмили со своей дороги ради красивого вида.

«Зачем существуют художники? – говорила она. – Если есть что-либо красивое, пусть принесут мне, и я посмотрю».

Она говорила, что предпочитает изображение самой вещи, что последняя в таком виде гораздо художественнее.

«В ландшафте, – жаловалась она, – всегда найдется вдали какая-нибудь труба, или на первом плане ресторан, которые портят весь эффект. Художник их уничтожает. Если необходимо оживить пейзаж, он поставит корову или хорошенькую девушку. Настоящая корова, окажись она тут случайно, стояла бы где-нибудь в неподобающем месте и в неподобающей позе; девушка непременно оказалась бы толстой и бог весть в какой шляпе. Художник знает, какая тут должна быть девушка, и постарается, чтоб на ней была подходящая шляпа». Графиня говорила, что так всегда оказывается и в жизни.

– К тому все и идет, – ответил поэт. – Природа, – как определил однажды один известный художник, – не поспевает за нашими идеалами. В прогрессивной Германии улучшают водопады и украшают скалы. В Париже разрисовывают детские личики.

– Разве можно винить в этом цивилизацию? – вступилась студентка. – Древние бретонцы умели хорошо подбирать краски.

– Первые слабые шаги человека в искусстве всегда направляются к банке с румянами и краске для волос, – утверждал поэт.

– Какие у вас узкие взгляды! – засмеялась старая дева. – Цивилизация дала нам музыку. Не станете же вы отрицать ее значение для нас?

– Милая леди, – ответил поэт, – вы заговорили именно о той отрасли искусства, до которой цивилизации нет вовсе или очень мало дела – о единственном искусстве, которым природа одарила человека наравне с птицами и насекомыми, о единственном наслаждении, которое мы разделяем со всеми созданиями, исключая только собак; но даже вой собаки, может быть, есть добросовестная, хотя и неудачная, попытка произвести своего рода музыку. У меня был фокстерьер, неизменно подвывавший в тон. Ювал не помог нам, а, напротив, стеснил нас. Он наложил на музыку оковы профессионализма, так что теперь мы уподобляемся дрожащим мальчуганам из лавки, платящим деньги за вход, чтобы посмотреть на игру, в которую они сами не смеют играть. Так и мы сидим молча в своих креслах, слушая исполнителя, которому платим. Музыка должна бы быть всеобщим достоянием. Человеческий голос всегда останется превосходнейшим инструментом из всех, каким мы обладаем. Мы даем ему огрубеть, чтобы он лучше звучал через медные трубы. Музыка могла бы быть выразительницей идеи всего мира; цивилизация превратила ее в язык замкнутого кружка.

– Кстати, – сказала светская дама, – раз разговор зашел о музыке. Слышали вы последнюю симфонию Грига? Она недавно появилась. Я ее разучила.

– Ах, сыграйте! – попросила старая дева. – Я так люблю Грига.

– Что касается меня, то я всегда был того мнения… – начал было я.

– Помолчим, – остановил меня поэт.

* * *

– Я никогда не любила ее, – сказала старая дева. – Я всегда знала, что она бессердечная.

– Мне кажется, что она поступила, как истинная женщина, – парировал поэт.

– Право, вас следовало бы прозвать воскресшим доктором Джонстоном, – сказала светская дама. – Мне кажется, зайди спор о прическе фурий, вы бы стали восхищаться ею. Вам бы, вероятно, показалось, что это естественные кудри.

– У него в жилах течет ирландская кровь, – объяснил я. – Ирландец всегда должен составлять оппозицию правительству.

– Мы должны быть благодарны нашему поэту, – заметил философ. – Что может быть скучнее приятного разговора, то есть такого, где каждый старается сказать другому только приятное. А сказанная неприятность только подзадоривает.

– Может быть, это причина, почему современное общество так скучно. Наложив табу на всякое разногласие, мы отняли у нашего разговора всю пикантность. Религия, пол, политика – всякий предмет, о котором действительно можно подумать, тщательно изгоняется из светских собраний. Разговор превратился в хор или, – как остроумно выразился один писатель, – «в погоню за очевидностью без вывода». Если мы только не заняты сплетнями. То и дело слышно: «Вполне согласна!.. Совершенно верно… И я того же мнения»… Мы сидим и задаем друг другу загадки: «Что сделал сторонник буров?.. Что сделал Юлий Цезарь?»

– Мода заступила место силы, когда сила отсутствовала в продолжение нескольких столетий, – прибавил философ. – Даже в общественных делах заметна такая же тенденция. В настоящее время невыгодно принадлежать к оппозиции. Главная забота Церкви – достигнуть единогласия со светскими мнениями. Голос пуританской совести с каждым днем слабеет.

– Я думаю, что именно поэтому Эмили никогда не могла ужиться с бедным Джорджем. Он соглашался с ней во всем. И она говорила, что чувствует себя при этом ужасно глупой.

– Человек – животное, созданное для борьбы, – объяснил философ. – Один офицер, принимавший участие в южноафриканской войне, недавно рассказывал мне, как однажды, когда он командовал ротой, пришло известие о появлении в соседстве небольшого неприятельского отряда. Рота тотчас бодро выступила и, после трех дней трудного пути по холмистой местности, встретилась с врагом. Оказалось, что это вовсе не враг, а сбившийся с пути отряд императорской полиции. Выражения, которыми рота встретила несчастных соотечественников и братьев по крови, – по словам моего приятеля, оставляли желать лучшего относительно вежливости.

– Я сама возненавидела бы человека, который постоянно соглашался бы со мной, – заявила студентка.

– Сомневаюсь, – возразила светская дама.

– Почему? – спросила студентка.

– Я была о вас лучшего мнения, дорогая, – ответила светская дама.

– Я рад, что вы поддерживаете меня, – сказал поэт. – Я сам всегда смотрел на представителя дьявола, как на самого полезного члена справедливого суда.

– Помню, как мне однажды пришлось быть на обеде, где известный судья встретился с не менее известным адвокатом, клиента которого судья именно в этот день приговорил к повешению. «Всегда чувствуешь удовлетворение, когда осудишь преступника, которого вы защищаете. Чувствуешь полную уверенность, что он был виноват». Адвокат ответил, что он с гордостью будет вспоминать слова судьи.

– Кто это сказал: «Прежде чем нападать на ложь, надо очистить ее от истины»?

– Мне кажется, Эмерсон, – предположил я не вполне уверенно.

– Очень может быть, – согласился философ. – Многое зависит от репутации. Часто цитаты приписывают Шекспиру.

– С неделю тому назад мне пришлось войти в одну гостиную, где хозяйка встретила меня словами: «А мы как раз говорили о вас. Это не ваша статья?» Она указала на номер журнала, лежавший на столе. «Нет, – ответил я, – меня уже спрашивали об этом несколько раз. По-моему, статья не серьезная». – «Да, должна согласиться с вами», – сказала хозяйка.

– Что хотите, а я не в силах симпатизировать девушке, заведомо продающей себя за деньги, – сказала старая дева.

– А за что же еще ей продавать себя? – спросил поэт.

– Вовсе не продавать себя, – отрезала старая дева. – Она должна отдаться по любви.

– Не грозит ли нам опасность вступить в спор только из-за игры слов? – ответил поэт. – Вероятно, все из нас слыхали рассказ о еврее портном, которого раввин порицал за то, что тот работал за деньги в субботу. «Сшить такой сюртук за девятнадцать шиллингов вы называете работать за деньги?» – ответил портной с негодованием. – «Да ведь это даром!»

Не заключается ли в этой «любви», из-за которой девушка отдает себя, и нечто более осязательное? Не удивилась ли бы несколько «обожаемая», если бы, выйдя замуж по любви, увидала, что «любовь» – единственное, чем ее муж намеревается одарить ее? Не вырвалось ли бы у нее естественное восклицание: «Где же наш дом, хотя бы без меблировки? Где же мы будем жить?»

– Вот вы теперь играете словами, – заметила старая дева. – Большее заключает в себе меньшее. Любя ее, он, конечно, пожелал бы…

– Ублаготворить ее всеми благами земными, – договорил поэт. – Другими словами, он заплатил бы за нее. Что касается любви – они квиты. В супружестве муж отдается жене так же, как жена отдается мужу. Муж, правда, требовал было для себя большей свободы; но требование всегда отвергалось с негодованием женой. И она выиграла дело. Муж и жена связаны законом общественным и нравственным. При таком положении вещей ее заявление, что она отдает себя, само собой уничтожается. Тут происходит обмен. А между тем женщина одна требует себе награды.

– Скажите: «живые весы уравновешиваются», – поправил философ. – Лентяйки красуются в юбках, а ленивые глупцы гордо выступают в панталонах. Но есть классы, где женщина делает свою долю работы. В бедных классах она трудится больше своего товарища. Есть такая баллада, которая очень распространена в провинции. Не раз мне приходилось слышать, как ее пел резкий, тонкий голосок за ужином после жатвы или во время танцев:

Мужчина трудится до ночи,

А женское дело не знает конца.

– Несколько месяцев тому назад ко мне пришла моя экономка с известием об отказе кухарки, – заговорила светская дама. – Я сказала: «Очень жаль. Почему она уходит?» – «Она поступает прислугой». – «Прислугой?!» воскликнула я. – «К старому Хэдзону, на угольной верфи, – ответила экономка. – Его жена, если помните, умерла в прошлом году. У него, бедного, семь человек детей, и за ними некому приглядывать». – «То есть, вы хотите сказать, что она выходить замуж?» – «Ну да, она так говорит, – со смехом отвечала экономка, – а я ей на это сказала, что она бросает дом, где ей было хорошо и она получала пятьдесят фунтов в год, чтобы стать прислугой, не получая ни гроша. Только она ничего не хочет знать».

– Такая внушительная особа, – удивился поэт. – Я помню ее. Позвольте привести еще пример. У вас замечательно хорошенькая горничная, кажется, ее зовут Эдит.

– И я заметил ее, – вставил свое слово философ. – Она меня поразила своими особенными манерами.

– Я не выношу около себя особы с рыжими волосами, – заметила студентка.

– Ее, пожалуй, нельзя назвать рыжей, – возразил философ. – Если вглядеться внимательнее, это скорее темно-золотистый оттенок.

– Она очень добрая девушка, – вставила светская дама, – но, боюсь, мне придется расстаться с нею. Другие горничные не уживаются с нею.

– Вы не знаете, у нее есть жених? – спросил поэт.

– В настоящее время она, кажется, ходит на прогулку со старшим сыном «Голубого льва». Но она не прочь пойти и с другими. Если вы серьезно думаете…

– Я не думаю, – сказал поэт. – Но представьте себе, что в числе претендентов явится молодой джентльмен, по личной привлекательности не уступающий «Голубому льву», обладатель дохода в две или три тысячи фунтов в год. Как вы думаете, много шансов останется у «Голубого льва»?

– В высших кругах трудно наблюдать женский характер, – продолжал поэт. – Выбор девушки определяется тем, может ли жених заплатить цену, требуемую если не самой невестой, то тем, кто ее опекает. Но стала бы дочь народа колебаться, при равности во всех других отношениях, между сказочным принцем и простым смертным?

– Позвольте спросить вас, стал бы каменщик колебаться между герцогиней и судомойкой? – спросила студентка.

– Но герцогини не влюбляются в каменщиков, – протестовал поэт. – Однако почему же это так? Маклер ухаживает за буфетной девицей – такие случаи не редкость; часто дело кончается свадьбой. А случается ли даме, делающей свои покупки, влюбиться в магазинного швейцара? Вряд ли. Молодые лорды женятся на балетных танцовщицах, но леди редко приносят свои сердца к ногам первого комика.

Мужественную красоту и достоинство можно найти не в одной только палате лордов. Как вы объясняете довольно обычный факт, что мужчина обращает свой взгляд ниже себя, между тем как женщина почти всегда предпочитает стоящего выше ее по общественному положению и не допускает близости с человеком, стоящим ниже ее? Почему мы находим сказку о короле и нищенке красивой легендой, между тем как история королевы и бродяги показалась бы нам нелепой.

– Самое простое объяснение в том, что женщина настолько выше мужчины, что равновесие может быть достигнуто только, когда его вес увеличивается различными мирскими преимуществами, – объяснила студентка.

– В таком случае, вы соглашаетесь со мной, что женщина права, требуя добавочного веса, – сказал поэт. – Женщина, если хотите, дает свою любовь. Это сокровище искусства, золоченая ваза, бросаемая на весы вместе с фунтом чая, но за чай надо платить.

– Все это очень остроумно, – заметила старая дева, – но я не понимаю, какая польза из того, что в смешном виде будет представлена вещь, про святость которой нам говорит сердце?

– Напрасно вы думаете, что я стараюсь представить вопрос в смешном свете, – оправдывался поэт. – Любовь – чудная статуя, изваянная собственноручно божеством и поставленная им давным-давно в саду жизни. И человек, не зная греха, поклонялся ей, видя ее красоту. До тех пор пока не познал зло. Тогда он увидел, что статуя нагая, и устыдился этого. С тех пор он старался прикрыть ее наготу, по моде то одного, то другого времени. Мы надевали ей на ноги изящные ботинки, сожалея, что у нее так малы ноги. Мы поручали лучшим художникам рисовать замысловатые платья, которые должны скрывать ее формы. С каждым временем года мы украшаем свежим убором ее голову. Мы обвешиваем ее нарядами из сотканных слов. Только ее роскошного бюста мы не можем скрыть, к нашему великому смущению; только он напоминает нам, что под пестрыми тканями все еще сохраняется неизменная статуя, изваянная собственными руками божества.