Демонстративно отказываясь от художественности, Шаламов создаёт лучшую художественную прозу о ГУЛАГе — безжалостное и талантливое свидетельство об обстоятельствах, в которых человек перестаёт быть человеком.

комментарии: Варвара Бабицкая

О чём эта книга?

О жизни (вернее, умирании) заключённых ГУЛАГа в конце 1930-х — 1940-х годах. В «Колымских рассказах» Шаламов отразил собственный опыт: на Колыме писатель провёл более пятнадцати лет (1937–1951), работая на золотых приисках и угольных шахтах, не раз становился доходягой и выжил только благодаря тому, что друзья устроили его фельдшером в лагерную больницу. Это художественное исследование новой и непредставимой до появления ГУЛАГа и Освенцима реальности, в которой человек низводится до уровня животного; анализ физической, психической и нравственной деградации, исследование вопроса о том, что помогает выжить в ситуации, в которой выжить нельзя. Как писал сам Шаламов, «разве уничтожение человека с помощью государства — не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший в психологию каждой семьи?»

Когда она написана?

Работу над «Колымскими рассказами» Шаламов начал вскоре после возвращения с Колымы, где после освобождения писатель вынужден был провести ещё три года. Шаламов приступил к написанию сборника в 1954 году, работая мастером на торфоразработках в Калининской области, и продолжил уже в Москве, куда смог вернуться после реабилитации в 1956 году. «Колымские рассказы» — первый сборник цикла — завершены в 1962 году. К этому времени писатель уже работает внештатным корреспондентом журнала «Москва», стихи из его объёмных «Колымских тетрадей» публикуются в «Знамени», а в 1961 году выходит первый стихотворный сборник «Огниво».

Как она написана?

Всего Шаламов написал более ста рассказов и очерков, составивших шесть книг. «Колымские рассказы» в узком смысле — первый его сборник, начинающийся стихотворением в прозе «По снегу» и заканчивающийся рассказом «Тифозный карантин». В «Колымских рассказах» можно увидеть черты многих малых прозаических жанров:

физиологического очерка

Бытовой, нравоописательный очерк. Один из первых в России «физиологических» сборников — «Наши, списанные с натуры русскими», составленный Александром Башуцким. Самый известный — альманах «Физиология Петербурга» Некрасова и Белинского, ставший манифестом натуральной школы

, остросюжетной новеллы (которой Шаламов отдал дань ещё в молодости, до первого ареста), стихотворения в прозе, жития, психологического и этнографического исследования.

Шаламов считал грехом описательность, художественную отделку прозы — всё лучшее у него, как сам он полагал, написано было сразу набело, то есть один раз переписано с черновика. Фраза рассказа, утверждал он, должна быть максимально проста, «всё лишнее устраняется ещё до бумаги, до того, как взял перо».

Важную роль играют необычные и точные детали — у Шаламова они становятся символами, переводящими «этнографическое» повествование в другой план, дающими подтекст. Детали эти часто строятся на гиперболе, гротеске, где сталкиваются низменное и высокое, натуралистически грубое и духовное: «Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота — ещё хорошо, что слёзы не имеют запаха» («Сухим

пайком»)

1

Лейдерман Н. «…В метельный, леденящий век» // Урал. 1992. № 3.

.

За редкими исключениями — такими, как рассказ «Шерри-бренди», представляющий собой поток мыслей умирающего на нарах Осипа Мандельштама, — Шаламов всегда пишет о том, что пережил или слышал сам, осведомлённость рассказчика о внешнем мире ограничена колючей проволокой — даже война даёт о себе знать только американским хлебом по ленд-лизу, а о смерти Сталина можно только догадаться, когда охранник вдруг заводит патефон.

Что на неё повлияло?

Шаламов настаивал на принципиальной новизне своей прозы, сознательно боролся с литературными влияниями, да и считал их невозможными из-за природы своего материала: «…Я обладал таким запасом новизны, что не боялся никаких повторений. Материал мой спас бы любые повторения, но повторений не возникло…» Он настаивал, что в «Колымских рассказах» «нет ничего от реализма, романтизма, модернизма», что они «вне искусства». Однако в интервью заявлял: «Я — прямой наследник русского модернизма — Белого и Ремизова. Я учился не у Толстого, а у Белого, и в любом моём рассказе есть следы этой учёбы». Эти следы — «проверка на звук», «многоплановость и символичность», то, что роднит прозу с поэзией.

Важнейшим учителем был для Шаламова Пушкин, чью «формулу», как полагал Шаламов, русская проза утратила, заменив описательным нравоучительным романом (достигшим апогея у антипатичного Шаламову Льва Толстого). Литературе художественного вымысла Шаламов предрекал скорую гибель: «Чему писатель может научить человека, прошедшего войну, революцию, концлагерь, видевшего

пламя Аламогордо

Первое в мире испытание ядерного оружия состоялось на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико) 16 июля 1945 года.

, — писал Шаламов. — Писатель должен уступить место документу и сам быть документом». Он считал, что настало время «прозы бывалых людей» и грешно тратить время на выдуманные судьбы, иллюстрирующие собой авторскую идею: это фальшь.

Лучше относился он к Достоевскому, в «Колымских рассказах» не раз полемизируя с «Записками из Мёртвого дома», который действительно в сравнении с Колымой выглядел раем земным.

В юности Шаламов пережил увлечение Бабелем, но позднее отрёкся от него («Бабель — это испуг интеллигенции перед грубой силой — бандитизмом, армией. Бабель был любимцем снобов»), зато восхищался Зощенко, писателем истинно массовым. При всём очевидном несходстве материала и языка у Зощенко Шаламов нашёл важный творческий принцип — почти теми же словами он говорил и о себе: «Зощенко имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. <…> Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трёхмерную перспективу), показавшим новые возможности слова». Многие принципы своей прозы Шаламов брал именно у живописцев: «чистота тона, отбрасывание всех и всяческих украшений», по его признанию, были им заимствованы из дневника Гогена, а в записках Бенвенуто Челлини он видел черты литературы будущего — «стенограммы действительных героев, специалистов, о своей работе и о своей душе». Пример новой литературы, одновременно документальной и новаторской по форме, Шаламов видел в воспоминаниях Надежды Мандельштам, написанных, впрочем, позднее его первого сборника.

Как она была опубликована?

Первый цикл «Колымских рассказов» Шаламов отдал в издательство «Советский писатель» в ноябре 1962 года и тогда же предложил их «Новому миру». Время было выбрано не случайно: в ночь на 1 ноября по решению ХХII съезда из Мавзолея вынесли тело Сталина, а в ноябрьском номере «Нового мира» был триумфально опубликован солженицынский «Один день Ивана Денисовича». Шаламов, однако, даже в это время десталинизации оказался автором непроходным. В июле 1964 года, когда оттепель уже шла на спад, Шаламов получил от издательства официальный отказ.

Зато рассказы очень быстро и широко разошлись в самиздате, в неофициальной литературной иерархии поставив Шаламова рядом с Солженицыным — как жертву, свидетеля и обличителя сталинского террора. Выступал Шаламов и с публичным чтением: например, в мае 1965 года прочёл рассказ «Шерри-бренди» на вечере памяти Осипа Мандельштама в МГУ.

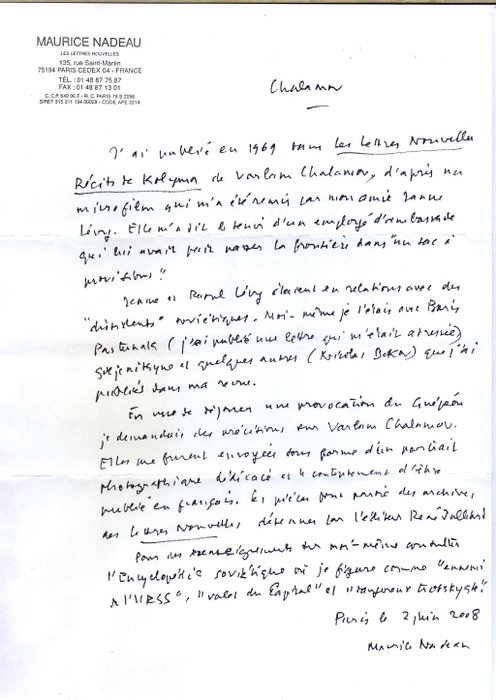

С 1966 года «Колымские рассказы», вывезенные на Запад, начинают выходить в эмигрантской периодике (в 1966–1973 годах были напечатаны 33 рассказа и очерка; впервые четыре «Колымских рассказа» вышли на русском языке в нью-йоркском «Новом журнале» в 1966 году). В 1967 году двадцать шесть рассказов Шаламова, в основном из первого сборника, были опубликованы в Кёльне на немецком языке, под заглавием «Рассказы заключённого Шаланова», это издание с немецкого было переведено на другие языки, например на французский и на африкаанс (!). В 1970 году «Колымские рассказы» публиковались в антисоветском эмигрантском журнале

«Посев»

Общественно-политический антисоветский журнал, выходящий с 1945 года. Орган народно-трудового союза российских солидаристов, политической организации русской эмиграции. Кроме новостей и аналитики в журнале публиковались произведения Варлама Шаламова, Бориса Пастернака, Василия Гроссмана и Александра Бека.

.

У Шаламова это вызвало негодование, поскольку проза его, по замыслу, представляла собой целостную мозаику лагерного опыта, рассказы должны были восприниматься в совокупности и в определённом порядке. Кроме того, автор тамиздата автоматически попадал в издательские чёрные списки в СССР. В 1972 году Шаламов опубликовал в московской «Литературной газете» письмо с резким осуждением непрошеных публикаций — это испортило писателю репутацию в диссидентских кругах, но не помогло пробить рассказы в советскую печать. Когда в 1978 году «Колымские рассказы» были наконец изданы по-русски в Лондоне одним томом в 896 страниц, Шаламов, уже тяжело болевший, был этому рад. До публикации своей прозы на родине он не дожил. Только через шесть лет после его смерти, в перестройку, «Колымские рассказы» стали печатать в СССР — первая публикация состоялась в журнале «Новый мир», № 6 за 1988 год (рассказы «Надгробное слово», «Последний бой майора Пугачёва», «Стланик», «Первый чекист», «Тифозный карантин», «Поезд», «Сентенция», «Лучшая похвала» и несколько стихотворений). Первое отдельное издание сборника «Колымские рассказы» вышло только в 1989 году.

Как её приняли?

В СССР «Колымские рассказы» при жизни автора не печатались, однако первые отзывы советских критиков на них появились уже в декабре 1962 года (хотя свет увидели только недавно): это были три внутренние издательские рецензии, которые должны были решить судьбу книги.

Автор первой — Олег Волков, сам впоследствии автор прекрасной лагерной прозы, зэк с огромным стажем, — горячо рекомендует рукопись к публикации. В свете сенсации, произведённой только что «Одним днём Ивана Денисовича», он сравнивает Шаламова с Солженицыным, причём не в пользу последнего. Повесть Солженицына «лишь коснулась ряда проблем и сторон жизни в лагере, скользнула мимо, не только не разобравшись, но и не заглянув в них»; Шаламов же блестяще показал «средствами художника» систему, созданную для подавления человеческой личности, во всей её полноте. (В этом с Волковым был согласен и другой лагерник — автор «Факультета ненужных вещей» Юрий Домбровский, который говорил: «В лагерной прозе Шаламов первый, я — второй, Солженицын — третий» — и отмечал у Шаламова «Тацитовскую лапидарность и мощь».) Волков отметил художественные достоинства рассказов и их несомненную правдивость без сгущения красок, но вместе с тем — «недочёты, длинноты, стилистические огрехи, повторения» и частично дублирующиеся сюжеты, не распознав во всём этом сознательных авторских приёмов.

Ту же ошибку сделал первый зарубежный публикатор Шаламова, главный редактор

«Нового журнала»

Литературно-публицистический эмигрантский журнал, выходящий в США с 1942 года. Его авторами в разные годы были Иван Бунин, Владимир Набоков, Иосиф Бродский, Александр Солженицын и Варлам Шаламов.

Роман Гуль

Роман Борисович Гуль (1896–1986) — критик, публицист. Во время Гражданской войны участвовал в Ледяном походе генерала Корнилова, воевал в армии гетмана Скоропадского. С 1920 года Гуль жил в Берлине: выпускал литературное приложение к газете «Накануне», писал романы о Гражданской войне, сотрудничал с советскими газетами и издательствами. В 1933 году, освободившись из нацистской тюрьмы, эмигрировал во Францию, там написал книгу о пребывании в немецком концлагере. В 1950 году Гуль переехал в Нью-Йорк и начал работу в «Новом журнале», который позже возглавил. С 1978 года публиковал в нём мемуарную трилогию «Я унёс Россию. Апология эмиграции».

, который счёл многие рассказы «совсем плохими», другие — «требующими литературной обработки» и все в целом — «очень однообразными и очень тяжёлыми по темам», после чего бесцеремонно отредактировал и сократил их для печати.

Как только я слышу слово «добро» — я беру шапку и ухожу

Варлам Шаламов

Автор второй внутренней рецензии для «Советского писателя», Эльвира Мороз, рекомендует напечатать рассказы как важное свидетельство, несмотря на подкупающе простодушную претензию: «Создаётся впечатление, что автор не любит своих героев, не любит людей вообще». Третий рецензент, официозный критик Анатолий Дрёмов, вслед за Хрущёвым напомнил о «ненужности увлечений «лагерной темой» и зарезал книжку.

Совсем другой была реакция эмигранта Виктора Некрасова: он без обиняков назвал Шаламова писателем великим — «даже на фоне всех великанов не только русской, но и мировой литературы», а его рассказы — «громадной мозаикой, воссоздающей жизнь (если это можно назвать жизнью), с той только разницей, что каждый камешек его мозаики сам по себе произведение искусства. В каждом камешке предельная законченность».

В целом читатели первой эмиграции, из-за стилистического барьера не понимавшие «новой прозы» Шаламова, в которой традиции русского формализма и «литературы факта» конца 1920-х как бы застыли в мерзлоте Колымы», удивительным образом сходились со многими советскими читателями в восприятии «Колымских рассказов» именно как оружия политической борьбы, недооценивая их литературное значение. Как заметил один из публикаторов Шаламова, Юлий Шрейдер, сама тематика «Колымских рассказов» мешала понять их истинное место в русской литературе. Модная и сенсационная тема не только обрекала Шаламова на жизнь в тени Солженицына, официального первооткрывателя лагерного «архипелага», но и в принципе мешала современникам воспринять «Колымские рассказы» как художественную литературу, а не только обличительный документ.

Что было дальше?

В 1980 году «Колымские рассказы» были опубликованы по-английски в Нью-Йорке в переводах Джона Глэда и получили восторженные рецензии. Газета «Вашингтон пост» назвала Шаламова «возможно, величайшим сейчас русским писателем», шедеврами назвал «Колымские рассказы» Энтони Бёрджесс, а Сол Беллоу написал, что они отражают сущность бытия. В том же году французское отделение ПЕН-клуба удостоило Шаламова

премии Свободы

Премия присуждалась с 1980 по 1988 год писателям, преследуемым государством. В числе русских писателей, получивших премию, были Лидия Чуковская (1980) и Варлам Шаламов (1981). В жюри входил Дмитрий Столыпин, внук российского премьер-министра.

.

Массового признания в России, соразмерного его литературной величине, Шаламов не получил, кажется, до сих пор. «Колымские рассказы» не включены в полном объёме в университетские и школьные курсы по истории русской литературы, а первая серьёзная выставка, посвящённая Шаламову — «Жить или писать. Рассказчик Варлам Шаламов», — открылась в 2013 году не в России, а в Берлине и только после тура по Европе прошла в московском «Мемориале» в 2017 году. Литературный цех ставит Шаламова чрезвычайно высоко; важным своим предшественником его считает, например, Светлана Алексиевич, цитировавшая Шаламова в своей нобелевской лекции.

По мотивам «Колымских рассказов» режиссёр Владимир Фатьянов снял четырёхсерийный фильм «Последний бой майора Пугачёва», а в 2007 году вышел двенадцатисерийный телесериал «Завещание Ленина», снятый Николаем Досталем по сценарию Юрия Арабова. Шаламову посвящено и несколько документальных фильмов: например, «Острова. Варлам Шаламов» Светланы Быченко (2006) и «Варлам Шаламов. Опыт юноши» (2014) пермского режиссёра Павла Печёнкина. Сейчас снимается ещё один фильм, на этот раз о последних днях писателя, — «Сентенция» режиссёра Дмитрия Рудакова, где Шаламова сыграет Пётр Мамонов.

«Колымские рассказы» — это художественная проза или документ?

Подобно

Теодору Адорно

Теодор Адорно (1903–1969) — немецкий философ, социолог, музыковед. Был редактором венского музыкального журнала Anbruch, доцентом Франкфуртского университета. Из-за прихода нацистов эмигрировал в Англию, а затем в США, после войны вернулся преподавать во Франкфурт. Адорно принадлежит к представителям Франкфуртской школы социологии, критиковавшей индустриальное общество с позиций неомарксизма. В своих работах часто выступал против массовой культуры, индустрии развлечений и общества потребления.

, говорившему, что нельзя писать стихи после Освенцима, Шаламов не верил в возможность художественной литературы после Колымы: там человек сталкивается с такими непредставимыми условиями, что любой вымысел блёкнет в сравнении. «Потребность в искусстве писателя сохранилась, но доверие к беллетристике подорвано. <…> Сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается только документом», — писал Шаламов. Однако собственные его рассказы — явление именно художественное, они вписаны в мировой литературный контекст, полемизируют с ним, полны литературными аллюзиями.

Первая фраза рассказа «На представку» («Играли в карты у коногона Наумова») перекликается с первой фразой пушкинской «Пиковой дамы» («Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова»). Здесь карточная игра становится вопросом жизни и смерти без всякой

мистики

2

Сухих И. Жизнь после Колымы // Знамя. 2001. № 6. С. 198–207.

— блатари убивают «фраера» — интеллигента за свитер, поставленный ими на кон, а самодельные карты, в которые проигрывают фактически человеческую жизнь, нарезаны из тома «Отверженных», которых такой же интеллигент мог за пайку пересказывать («тискать») тому же блатарю. Это выглядит своеобразной авторской издёвкой — гуманистический роман Гюго воплощает романтические фантазии интеллигенции о воровском мире, от которых реальность оставляет одни лоскуты. Героизацию блатарей писатель ставил в вину Горькому, Бабелю, Ильфу с Петровым, даже Достоевскому, который «не пошёл на правдивое изображение воров». Сам он жёстко утверждал: «Блатари — не люди». Именно они — а не конвоиры — олицетворяют у Шаламова абсолютное зло. В «Очерках преступного мира» он пишет, что воров не интересует искусство, потому что «те слишком реалистические «спектакли», которые ставят блатари в жизни, пугают и искусство, и жизнь». Пример такого «спектакля», страшный рассказ «Боль» (сборник «Воскресение лиственницы»), — вариация на тему «Сирано де Бержерака» Эдмона Ростана.

Мяса на голодном человеке хватает только на злобу — к остальному он равнодушен

Варлам Шаламов

В рассказе «Дождь» Шаламов иронически цитирует стихотворение Мандельштама «Notre Dame», описывая попытку членовредительства с помощью огромного камня, подкопанного им в шурфе: «Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное — по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я — навеки инвалид!»

Конечно, Шаламов «искал слова для того, чему не просто не было языка в окружающей социальной и культурной реальности, но, кажется, и вообще не

было»

3

Дубин Б. Протокол как букварь с картинками // Сеанс. 2013. № 55/56. С. 203–207.

; тем не менее манифесты не стоит понимать буквально: он создаёт не документ, а колымскую «Божественную

комедию»

4

Подорога В. Дерево мёртвых: Варлам Шаламов и время ГУЛАГа (Опыт отрицательной антропологии) // НЛО. 2013. № 120.

. Его рефлексия о новой прозе уходит корнями ещё в его юность, ещё до всякой Колымы, когда авангардисты провозгласили «литературу факта», а он учил наизусть статьи ОПОЯЗа.

В статье «Конец романа» (1922) Осип Мандельштам писал, что «Мера романа — человеческая биография или система биографий», а значит, в XX веке, в эпоху могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда происходит «распыление биографии как формы личного существования, даже больше чем распыление — катастрофическая гибель биографии», роман умирает. В том же 1922 году Евгений Замятин утверждал, что «искусство, выросшее из… сегодняшней действительности», может быть только фантастическим, похожим на сон, синтезом фантастики и быта». Проза Шаламова странным образом иллюстрирует оба этих эстетических манифеста. Он пишет документальную прозу о реальности, которая фантастичнее любой антиутопии, — это ад, исполненный абсурда, начиная с ворот, украшенных сталинской цитатой: «Труд есть дело чести, дело доблести и геройства». И Шаламов, как «Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в

ад»

5

Шаламов В. О прозе // Собрание сочинений: В 4 т. М.: Худож. лит.: Вагриус, 1998.

, описывает его как систему, как особое мироздание, где всё человеческое гибнет и биография распыляется в самом прямом, физиологическом смысле.

Что можно узнать о лагерном быте из «Колымских рассказов»?

Шаламов сообщает в своих рассказах массу полезных бытовых деталей. Как, например, вывести с одежды вшей — одно из главных лагерных проклятий? — Нужно на ночь закопать одежду в землю (конечно, при условии, что вам повезло получить наряд не в забой, а на рубку просеки, а дело летом и вечная мерзлота немного оттаяла), выставив наружу маленький кончик; наутро вши соберутся на этом кончике, и их можно сжечь головнёй из костра.

Как изготовить «колымку» — самодельную лампочку на бензинном пару? — «В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки — вот и всё приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажжённый спичкой».

Что потребуется для изготовления колоды игральных карт в лагерных условиях? — Прежде всего, томик Виктора Гюго: «бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт)».

Что такое чифирь? — Крепкий чай, для которого на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая: «Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают солёной рыбой. Он снимает сон и потому в почёте у блатных и у северных шофёров в дальних рейсах». Шаламов предупреждает, что чифирь должен разрушительно действовать на сердце, но признаёт, что знавал людей, годами употреблявших его без вреда для здоровья.

Как узнавать прогноз погоды на Колыме? — Смену погодных условий предсказывает кедровый стланик. Это растение ранней осенью, «когда днём… ещё по-осеннему жарко и безоблачно», вдруг сгибает прямой чёрный ствол толщиной в два кулака и, распластав лапы, плашмя ложится на землю, чему и обязано своим названием. Это верное предзнаменование снега. И наоборот: поздней осенью, при низких тучах и холодном ветре, снега можно не ждать, пока стланик не ляжет. В конце марта или апреле стланик вокруг поднимается и стряхивает снег — это значит, что через день-два подует тёплый ветер и наступит весна. Описывает Шаламов и способ узнать температуру на улице, известный колымским старожилам, — ведь градусника заключённым не показывали (и выгоняли их на работу при любой температуре): «Если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать ещё не трудно — значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов — плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели».

Какие меры сыпучих тел действовали на 1/8 территории Советского Союза — во всей Восточной Сибири? — «Лагерная палата мер и весов установила, что в спичечную коробку входит махорки на восемь папирос, а восьмушка махорки состоит из восьми таких спичечных коробочек».

Персонажи Шаламова — это реальные люди?

Некоторые, видимо, да: Шаламов утверждал, что все убийцы в его рассказах названы настоящими именами. Сложнее обстоит дело с жертвами. Хотя Шаламов описывает реальные эпизоды, которые происходили с ним или которым он был свидетелем, герои в этих эпизодах как будто произвольные.

«В моих рассказах нет сюжета, нет так называемых характеров. На чём они держатся? На информации о редко наблюдаемом состоянии души…» — писал Шаламов. Он выжил случайно и говорит из братской могилы от имени всех погибших, описывает не биографию конкретного человека, а коллективную память, хотя и использует при этом реальные воспоминания. Поэтому повествование у него ведётся то от первого лица, то в третьем; рассказчика зовут то Андреев, то Голубев, то Крист, одни и те же ситуации, видоизменяясь, кочуют из рассказа в рассказ. «Такие повторы, — замечает филолог Мирей Берютти, — создают ситуации двойничества, а следовательно, потаённый уровень повествования, на котором в результате исчезновения двойника возникает документ о собственной

смерти»

6

Берютти М. Варлам Шаламов: литература как документ // К столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Материалы конференции. М., 2007. C. 199–208.

. Рассказ «Надгробное слово» (1960, сборник «Артист лопаты») начинается фразой «Все умерли…» и вкратце повторяет эпизоды из «Колымских рассказов» — «Одиночного замера», «Плотников», «Посылки» и так далее — в виде своеобразного биографического справочника людей, погибших от голода и холода, зарезанных блатными, покончивших с собой. Деконструированные сюжеты, перераспределённые между новыми героями, — это ситуации, в которых умирал и не умер сам рассказчик. В «Одиночном замере» молодой з/к Дугаев, срывающий бригаде норму выработки, получает отдельный наряд на работу, которую, конечно, не может выполнить, — обычная формальность перед тем, как пустить доходягу в расход «за саботаж». В «Надгробном слове» выясняется, что в ситуации Дугаева был сам Шаламов, а расстреляли почему-то Иоську Рютина, его напарника. В рассказе «Ягоды» конвоир Серошапка, застрелив потянувшегося за ягодами в запретную зону напарника рассказчика, прямо говорит: «Тебя хотел — да ведь не сунулся, сволочь!..» Ощущение, что товарищ умер «вместо тебя», широко описано как «чувство вины выжившего» применительно к узникам нацистских лагерей. Но у Шаламова знаменитая формула

Примо Леви

Примо Леви (1919–1987) — итальянский поэт, прозаик, переводчик. Участвовал в антифашистском Сопротивлении, в годы войны был арестован и отправлен в Освенцим, откуда был освобождён Советской армией. После войны вышла его первая книга о заключении в концлагере «Человек ли это?», в 1963-м — «Перемирие», рассказ о возвращении в Италию из заключения. Также Примо Леви был известен как переводчик текстов Кафки, Гейне, Киплинга и Леви-Стросса.

«выжили худшие — лучшие погибли все» теряет моралистическую окраску: «в лагере нет виноватых» — и вместе с тем нет невиновных, потому что лагерь неизбежно растлевает душу.

Данте пугались и уважали: он был в аду! Изобретённом им. А Шаламов был в настоящем. И настоящий оказался страшнее

Андрей Тарковский

Деконструированные сюжеты, имена и характеристики постоянно перераспределяются между героями, хотя реальные их прототипы часто известны. Единственный рассказ, не основанный на конкретном воспоминании и одновременно биографический, — «Шерри-бренди», воображаемое повествование о смерти Осипа Мандельштама в пересыльном лагере. При публикации в «Новом журнале» (№ 91, 1968) издатель отредактировал и сократил рассказ таким образом, что он стал выглядеть фактически как документальное свидетельство — в результате многие читатели обиделись за поэта, который в рассказе пренебрежительно отзывается о собственной прозе (на самом деле очень важной для Шаламова).

Шаламов читал «Шерри-бренди» в 1965 году на вечере памяти Мандельштама в МГУ, и его ответ на вопрос, «канонизирует ли он свою легенду» о смерти поэта, хорошо иллюстрирует его творческий метод: Шаламов, бывший на той же пересылке во Владивостоке за год до Мандельштама и не раз «доходивший» так же, как Мандельштам, клинически точно описывает смерть человека и поэта «от алиментарной дистрофии, а попросту говоря, от голода», пытаясь «представить с помощью личного опыта, что мог думать и чувствовать Мандельштам, умирая — то великое равноправие хлебной пайки и высокой поэзии, великое равнодушие и спокойствие, которое даёт смерть от голода, отличаясь от всех «хирургических» и «инфекционных» смертей».

Шаламов вылавливает фрагменты воспоминаний и, опираясь на память собственного искалеченного лагерем тела, не столько рассказывает историю, сколько воссоздаёт состояние, создавая «не прозу документа, а прозу, выстраданную как документ». На месте каждого из умерших мог или должен был быть он сам — так Шаламов в каком-то смысле разрешает парадокс Примо Леви: долг выжившего — свидетельствовать о катастрофе, но выжившие не являются настоящими свидетелями, поскольку составляют не правило, а неестественное исключение — «те же, кто видел Горгону, не вернулись, чтобы рассказать об

этом»

7

Юргенсон Л. Двойничество в рассказах Шаламова // Семиотика страха. Сборник статей / Сост. Н. Букс и Ф. Конт. М.: Русский институт: изд-во «Европа», 2005. С. 329–336.

.

Правда ли, что на Колыме невозможна доброта?

Шаламов прямым текстом утверждал, что нет — как и никакие иные благие чувства, не задерживающиеся в тонком мышечном слое доходяги: «Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания» («Сухим пайком»).

Но внимательное чтение «Колымских рассказов» этого не подтверждает. Напротив: в центре многих рассказов стоят именно акты человеческой доброты. Пожилой мастер спасает жизнь двум интеллигентам-доходягам, назвавшимся плотниками, чтобы пересидеть страшные морозы в тёплой мастерской («Плотники»). «Домино» — история о враче-заключённом Андрее Михайловиче, который спас героя от неизбежной гибели на золотом прииске, отправив на фельдшерские курсы (в действительности врача звали Андреем Максимовичем Пантюховым, он был заведующим вторым терапевтическим отделением в больнице «Бельчья»). В рассказе «Дождь» неизвестная проститутка («Ибо никаких других женщин, кроме проституток, в этих краях не бывало»), проходя мимо работающих в шурфе заключённых, помахала им рукой и крикнула, указывая им на небо: «Скоро, ребята, скоро!» «Я никогда её больше не видел, — говорит рассказчик, — но всю жизнь её вспоминал — как могла она так понять и так утешить нас» (женщина имела в виду, что солнце садится и близок конец трудового дня — а дальше не простираются желания заключённого). В том же сборнике, в рассказе «Первая смерть», героиня того же эпизода получает имя, Анна Павловна, становится секретаршей начальника прииска и гибнет от рук приискового следователя Штеменко.

«Помнить зло раньше добра. Помнить всё хорошее — сто лет, а всё плохое — двести» — так Шаламов формулирует своё кредо, и, однако, всю жизнь помнит доброе слово, сказанное вольной женщиной измученной бригаде.

Есть, наверно, дела и похуже, чем обедать человечьим трупом

Варлам Шаламов

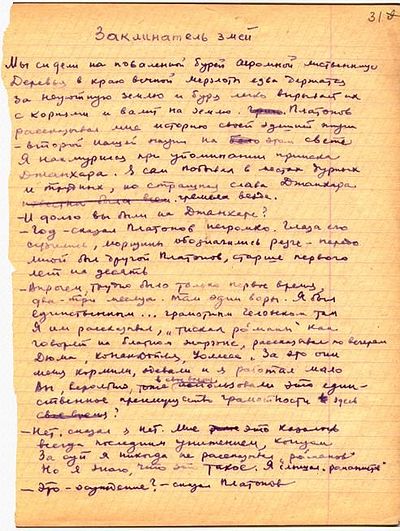

Он говорит, что в лагере нет любви и дружбы, но рассказ «Заклинатель змей» написан им как бы за другого, задумавшего этот рассказ и умершего з/к (с говорящим литературным именем Андрей Платонов), потому что автор его любил и вспоминал.

Мельчайшие проявления доброты закрепляются в памяти именно как эксцессы на фоне узаконенного ада. На них нельзя рассчитывать ни в других, ни в себе, нет никакой закономерности, позволяющей человеку сохраниться нравственно, разве что одна, которую можно вывести из суммы шаламовских рассказов: умереть заранее, отречься от надежды.

Фрида Вигдорова, прочитав «Колымские рассказы» в самиздате, писала о них автору: «Они самые жестокие из всех, которые я читала. Самые горькие и беспощадные. Там люди без прошлого, без биографии, без воспоминаний. Там говорится, что беда не объединяет людей, человек думает только о том, чтоб выжить. Но почему же закрываешь рукопись с верой в честь, добро, человеческое достоинство?» — на что Шаламов отвечал: «Я пытался посмотреть на своих героев со стороны. Мне кажется, дело тут в силе душевного сопротивления тем силам зла, в той великой нравственной пробе, которая неожиданно, случайно для автора и его героев оказывается положительной

пробой»

8

Знамя. 1993. № 5. С. 133.

.

В этой великой пробе, как писал он в заметке «Что я видел и понял в лагере», он оказался крепче, чем сам ожидал: «никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса».

В рассказе «Плотники» герой даёт себе слово, что никогда не согласится на сытную должность бригадира, чтобы «не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятия». Как заметил в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын, Шаламов был живым опровержением собственной пессимистической концепции.

Как герой Шаламова относится к религии?

Шаламов был сыном, внуком, правнуком священников, но сам он не был религиозен и всячески подчёркивает это в «Колымских рассказах». Отчасти причиной этому была внутренняя полемика с отцом, которую он вёл всю жизнь. Однако отец Шаламова в 1920-е годы примкнул к движению

обновленцев

Обновленчество — послереволюционное движение в русском православии. Его целью было модернизировать богослужения и сделать управление Церковью более демократическим. В 1920-е годы обновленцев официально признавала советская власть, однако вскоре движение подверглось репрессиям и перед войной было ликвидировано.

, и эта — бунтарская — сторона религиозной жизни Шаламову как раз импонировала. В стихотворении «Аввакум в Пустозерске» Шаламов явно отождествляет себя с мучеником раскола. Аллюзия станет понятнее, если учесть, что Шаламов в определённом смысле тоже пострадал «за старый обряд» — он принадлежал к антисталинской оппозиции и первый свой срок в 1929 году получил за печатание в подпольной типографии листовок под названием «Завещание Ленина». Но в целом религия для него — символ сопротивления человеческого духа расчеловечивающей государственной машине:

…Наш спор — о свободе,

О праве дышать,

О воле Господней

Вязать и решать.

С высоты своего лагерного опыта Шаламов не переоценивал способность как интеллигенции, так и «народа» противостоять нравственному распаду в колымском аду: «Религиозники, сектанты — вот кто, по моим наблюдениям, имели огонь душевной твёрдости». Вероятно, потому, что нравственное растление «было процессом, и процессом длительным, многолетним. Лагерь — финал, концовка, эпилог». У «религиозников» был опыт духовного сопротивления ещё в прежней советской жизни, и сопротивление это было повседневной привычкой, дисциплиной. В рассказе «Апостол Павел» столяр Адам Фризоргер, в прошлом пастор («не было человека мирнее его»), ни с кем не заводящий ссор и молящийся каждый вечер, ошибочно включил апостола Павла в число двенадцати апостолов — учеников Христовых. Поправленный рассказчиком, он чуть не сошёл с ума, пока не вспомнил наконец настоящего забытого им двенадцатого апостола — Варфоломея: «Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. <…> Но это хорошо, что вы поправили меня. Всё будет хорошо». Почему именно Варфоломея — можем попробовать догадаться. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит о нём «Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства», — рассказчик у Шаламова замечает: «Ничего притворного не было в голосе Фризоргера». Фризоргер — образец простодушной и кроткой веры, и в каком-то смысле он получает по вере его, то есть всё оказывается «хорошо»: рассказчик сжигает в печке заявление любимой дочери Фризоргера, отрёкшейся от отца как от врага народа, — он хочет уберечь старика от этого последнего удара. Апостолом Павлом в этой вольной интерпретации оказывается сам рассказчик, для которого эта ситуация становится своего рода

«дорогой в Дамаск»

Эпизод жития апостола Павла, до крещения носившего имя Савл и преследовавшего христиан. Однажды на пути в Дамаск он услышал голос Христа, спрашивающий: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» — после чего ослеп на три дня. В Дамаске Савл исцелился и принял крещение под именем Павла. Обычно «путём в Дамаск» называют некое поворотное событие в жизни.

: он не обращается в веру, но зрелище неподдельной чужой доброты побуждает его самого проявить доброту и жалость к другому — чувства, как сам он утверждает, в лагере почти невозможные.

Понять суть шаламовского отношения к религии позволяет рассказ «Необращённый» из книги «Левый берег» (поскольку собственно «Колымские рассказы» — первый сборник — представляют собой как бы экспозицию, первый круг лагерного ада, многие поднятые там темы проясняются в следующих сборниках). Заведующая больницей, где герой Шаламова проходит фельдшерскую практику, склоняет его к вере. И хотя ответ, скорее всего, повлияет на её решение (станет ли герой фельдшером или вернётся на гибельный золотой прииск), он спорит с ней: «Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?» — и возвращает ей Евангелие, которому предпочитает томик Блока.

«У каждого человека здесь было своё самое последнее, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали» («Выходной день»): для заключённого священника таким «последним» становится литургия Иоанна Златоуста, Шаламов же не разделяет его веры, но понимает. У него есть своя религия — любимые стихи.

Что значит для Шаламова природа?

«Природа на Севере не безразлична, не равнодушна — она в сговоре с теми, кто послал нас сюда» («Детские картинки»). Северная природа красива, но Шаламов не любуется пейзажем; зато он везде пишет про мороз, который пробирает до костей и даже хуже голода. В рассказе «Плотники» герой притворяется, что владеет ремеслом, чтобы попасть с общих работ в мастерскую, — он знает, что скоро будет разоблачён, но даже два дня в тепле становятся вопросом выживания: «послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов — зима уже кончилась».

Человек, замечает Шаламов, умудряется жить в условиях, в которых лошади не протягивают и месяца. Не благодаря надежде (её нет), а только благодаря физической цепкости: «Человек стал человеком не потому, что он божье создание, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что он был физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил своё духовное начало успешно служить началу физическому» («Дождь»), — Шаламов парадоксальным образом как бы соглашается с государством, в глазах которого «человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго» («Сухим пайком»). В рассказе «Сука Тамара» собака умиляет зэков «нравственной твёрдостью», поскольку не ворует еду (в отличие от них) и, добавим, бросается на конвоиров (у зэков нет даже мысли о сопротивлении). В конце собака закономерно гибнет: можно сделать моралистический вывод, что выживание в лагере — грех, потому что его неизбежная цена — нравственный компромисс. Но Шаламов антиморалистичен. Он не осуждает интеллигента, который рабски чешет пятки Сенечке-блатарю,

противопоставляет

9

Лейдерман Н. «…В метельный, леденящий век» // Урал. 1992. № 3.

ему не другого героя (героев на Колыме быть не может), а ту же природу, стойкое северное дерево стланик, способное всё пережить и подняться. «Натуралистическое», по видимости, описание, пейзажная картинка по мере развёртывания превращается в философскую параболу: речь, оказывается, идёт о мужестве, упрямстве, терпении, неистребимости

надежды»

10

Сухих И. Жизнь после Колымы // Знамя. 2001. № 6. С. 198–207.

— надежды, саму возможность которой Шаламов последовательно отрицает в «Колымских рассказах».

Природа у Шаламова — часто аллегория. Первый текст «Колымских рассказов» — краткий этюд, или стихотворение в прозе, «По снегу», о том, как заключённые цепочкой протаптывают тропу: «Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стёжка, а не дорога, — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. <…> Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след», — и неожиданное заключение: «А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели».

По мнению Леоны Токер, последняя фраза переводит этот обыденный сюжет лагерной жизни в аллегорию: снег превращается в белую страницу. Речь идёт не только о преемственности между разными авторами, пережившими ГУЛАГ, и их свидетельствами, но и о внутренней организации «Колымских рассказов», где каждый последующий текст призван оставить «новый след» в авторском видении пережитого — как писал автор в своём программном эссе «О прозе», «все рассказы стоят на своём месте».

Почему поссорились Варлам Тихонович и Александр Исаевич?

Начинались отношения вполне идиллически. Шаламов и Солженицын познакомились в 1962 году в редакции «Нового мира». Писатели состояли в восхищённой взаимной переписке и пытались дружить до 1966 года, но взаимное охлаждение назревало. Разрыв произошёл после того, как Шаламов отказался стать, по просьбе Солженицына, соавтором «Архипелага», и в истории литературы два главных русских лагерных писателя остались антагонистами. Что же произошло?

Очевидна литературная ревность или по крайней мере потребность Шаламова существовать в литературе как самостоятельная «единица», а не в тени Солженицына, монополизировавшего лагерную тему — и, по мнению Шаламова, хуже с ней знакомого. В невероятно комплиментарном письме об «Иване Денисовиче» Шаламов всё же указывал Солженицыну, что лагерь его — не совсем настоящий: «Около санчасти ходит кот — тоже невероятно для настоящего лагеря, — кота давно бы съели. <…> Блатарей в Вашем лагере нет! Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами. <…> Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в своё время».

Солженицын признавал, что опыт его несравним с шаламовским: «Я считаю Вас моей совестью и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано как малодушие, приспособленчество». Шаламов откликнулся на просьбу даже слишком буквально — уже после смерти Шаламова были опубликованы его дневниковые записи, где Солженицын назван «дельцом»: «Солженицын — вот как пассажир автобуса, который на всех остановках по требованию кричит во весь голос: «Водитель! Я требую! Остановите вагон!» Вагон останавливается. Это безопасное упреждение

необычайно»

11

Шаламов В. Из записных книжек. Разрозненные записи <1962–1964 гг.> // Знамя. 1995. № 6.

. Шаламов полагал, что Солженицын изображает лагерь слишком благостно из конъюнктурных соображений, и упрекал его в «пророческой деятельности».

Как замечает, однако, Яков Клоц, «маска соцреализма, взятая Солженицыным «напрокат» у официальной литературной догмы и ловко примеренная автором, разбиравшимся в правилах игры, — только она и могла сделать возможной публикацию повести в советской печати. <…> …Именно в этом эзоповом сочетании правдивого и дозволенного заключается великое достижение Солженицына, сумевшего достучаться до массового читателя». Возможно, таким путём Солженицын решал ту же литературную задачу, что и Шаламов, — найти «протокол для трансляции нечеловеческого лагерного опыта в нечто, доступное человеческому

восприятию»

12

Михайлик Е. Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым // Шаламовский сборник: Вып 3. / Сост. В. В. Есипов. Вологда: Грифон, 2002. C.101–114.

. В «Одном дне Ивана Денисовича» на «не совсем настоящий» лагерь, где «жить можно», постоянно падает тень лагеря настоящего — Усть-Ижмы, где Шухов доходил и потерял зубы от цинги, блатные терроризировали политических, а за неосторожное слово давали новый срок. И Шаламов этот проблёскивающий «настоящий» лагерный ужас отмечал и приветствовал, называя «Ивана Денисовича» произведением глубоким, точным и верным — и, судя по всему, некогда надеясь на повесть как на ледокол, который проложит путь в советскую литературу его собственной бескомпромиссной правде. Позднее, впрочем, называл Солженицына в записных книжках графоманом и авантюристом, а Солженицын отдарился в мемуарах, написав, что его «художественно не удовлетворили» рассказы Шаламова: «не хватало характеров, лиц, прошлого этих лиц и какого-то отдельного взгляда на жизнь у

каждого»

12

Солженицын А. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. Рубрика «Дневник писателя».

.

В 1972 году в самиздате и в сноске к «Архипелагу ГУЛАГ» Солженицын с горечью отреагировал на то, что он счёл отступничеством Шаламова, — его письмо в «Литературную газету»: «…Отрёкся (зачем-то, когда уже все миновали угрозы): «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью». Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что — умер Шаламов». Шаламов, узнав об этом, в последнем, неотправленном письме язвительно называл Солженицына «орудием холодной войны». Видимо, печальная правда в том, что писатели просто были несовместимы почти во всём — идеологически, эстетически, человечески, — и попытка их сближения объяснялась общим опытом, который в конечном счёте они не поделили.

Почему Шаламов осудил зарубежную публикацию «Колымских рассказов»?

23 февраля 1972 года в «Литературной газете» появилось открытое письмо Варлама Шаламова. Как пишет Шаламов, антисоветская русскоязычная западная пресса, западногерманский

«Посев»

Общественно-политический антисоветский журнал, выходящий с 1945 года. Орган народно-трудового союза российских солидаристов, политической организации русской эмиграции. Кроме новостей и аналитики в журнале публиковались произведения Варлама Шаламова, Бориса Пастернака, Василия Гроссмана и Александра Бека.

и нью-йоркский

«Новый журнал»

Литературно-публицистический эмигрантский журнал, выходящий в США с 1942 года. Его авторами в разные годы были Иван Бунин, Владимир Набоков, Иосиф Бродский, Александр Солженицын и Варлам Шаламов

, решила «воспользоваться его честным именем советского писателя и советского гражданина» и публикует «Колымские рассказы» в своих «клеветнических изданиях», сам он никогда с такими изданиями не сотрудничал и впредь не намерен, а попытка выставить его «подпольным антисоветчиком», «внутренним эмигрантом» — клевета, ложь и провокация.

Позиция и самый слог этого письма могут потрясти неподготовленного читателя, привыкшего видеть в Шаламове несгибаемого противника советского режима и тонкого художника слова: «омерзительная змеиная практика», требующая «бича, клейма»; «зловонный антисоветский листок». Потрясены были и современники Шаламова, хорошо помнившие пренебрежительные отзывы Шаламова о «покаянных письмах» Пастернака (прежнего его кумира) после западной публикации «Доктора Живаго», а также его письмо в поддержку Андрея Синявского и Юлия Даниэля (в 1966 году приговорённых соответственно к семи и пяти годам лагерей за публикацию «клеветнических» произведений в тамиздате под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак). В

«Белой книге»

Сборник материалов по делу Андрея Синявского и Юлия Даниэля, составленный правозащитником Александром Гинзбургом в 1966 году. Гинзбург лично принёс копию рукописи в приёмную КГБ с требованием обменять книгу на освобождение писателей. В 1967 году был осуждён на пять лет лагерей, а «Белая книга» была опубликована за границей.

Александра Гинзбурга Шаламов восхищался стойкостью обвиняемых, которые «от начала до конца… не признавали себя виновными и приняли приговор как настоящие люди», не раскаиваясь. Особенно ставили писателю в вину фразу «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью…», прочитанную как отречение от собственного творчества и предательство по отношению к другим жертвам ГУЛАГа. Старый лагерный друг Шаламова Борис Лесняк вспоминал: «Язык этого письма рассказал мне обо всём, что случилось, он — неопровержимая улика. Таким языком Шаламов изъясняться не мог, не умел, не был способен».

Колыма каждого делает психологом

Варлам Шаламов

Высказывались предположения, что письмо было подделкой, что Шаламова заставили его подписать. Писатель их опровергал: «Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому». Своё решение писатель объяснял тем, что ему «надоело причисление его к человечеству». Как замечает

Сергей Неклюдов

Сергей Юрьевич Неклюдов (1941) — фольклорист, востоковед. Крупнейший исследователь эпоса монгольских народов, исследователь структуры волшебных сказок. Работал в Институте мировой литературы, был редактором журнала о русском фольклоре «Живая старина». В настоящее время профессор Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ.

, Шаламов «был очень некорпоративный человек, не желавший сливаться ни с какой группой, даже издали и симпатичной ему. Он не хотел стоять ни с кем в одном ряду. Это касалось не только, скажем, Союза писателей, в который он поначалу вступать не собирался по идеологическим соображениям, но и леворадикальных кругов, как сейчас бы сказали, диссидентских, к которым он также относился

настороженно»

14

Неклюдов С. Третья Москва // Шаламовский сборник. Вып. 1. / Сост. В. В. Есипов. Вологда, 1994. С. 162–166.

. По мнению Неклюдова, Шаламов не хотел печататься за рубежом, потому что желал получить репарацию и признание от родины, которая обошлась с ним так бесчеловечно, отстоять своё право писателя говорить читателю-соотечественнику правду.

Отчасти Шаламов всё-таки пытался улучшить письмом своё положение. Драматург Александр Гладков записал в дневнике в 1972 году с его слов, что письмо первоначально предназначалось для приёмной комиссии ССП и лишь потом попало в газету. Друг Шаламова Борис Лесняк вспоминает слова писателя: «А как ты считаешь: я могу прожить на семьдесят рублей пенсии? После напечатания рассказов в «Посеве» двери всех московских редакций для меня оказались закрытыми. <…> Пустили, сволочи, рассказы в розлив и на вынос. Если бы напечатали книгой! Был бы другой разговор…» Последнее — художественное — соображение очень важно: «Колымские рассказы» композиционно организованы согласно авторскому замыслу, это цельное произведение. «В этом сборнике, — писал Шаламов, — можно заменить и переставить лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны стоять на своих местах».

Самое остроумное соображение о мотивах Шаламова

предложила

15

Toker, L. Samizdat and the Problem of Authorial Control: The Case of Varlam Shalamov // Poetics Today. 2008. 29 (4). Pp. 735–758. Перевод с английского Марии Десятовой под редакцией автора.

израильская исследовательница Леона Токер: письмо в «Литературную газету» было не актом публичного раскаяния и отречения от «Колымских рассказов», а попыткой проконтролировать их судьбу. Учитывая, что произведениям, выходившим в тамиздате и самиздате, дорога в официальные издания оказалась заказана, можно предположить, что таким способом Шаламов, наоборот, привлекает внимание к своим «Колымским рассказам», в зашифрованном виде протащив в официальную советскую печать первое и последнее упоминание о самом их существовании, а также их точное название и даже содержание (топоним «Колыма» говорил сам за себя), побуждая целевую аудиторию искать их в самиздате.

список литературы

- Берютти М. Варлам Шаламов: литература как документ // К столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Материалы конференции. М., 2007. C. 199–208.

- Варлам Шаламов в свидетельствах современников. Сборник. Личное издание, 2011.

- Дубин Б. Протокол как букварь с картинками // Сеанс. 2013. № 55/56. С. 203–207.

- Есипов В. Варлам Шаламов и его современники. Вологда: Книжное наследие, 2007.

- Клоц Я. Варлам Шаламов между тамиздатом и Союзом советских писателей (1966–1978). К 50-летию выхода «Колымских рассказов» на Западе.

- Лейдерман Н. «…В метельный, леденящий век» // Урал. 1992. № 3.

- Михайлик Е. Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым // Шаламовский сборник: Вып 3. / Сост. В. В. Есипов. Вологда: Грифон, 2002. C.101–114.

- Неклюдов С. Третья Москва // Шаламовский сборник. Вып. 1. / Сост. В. В. Есипов. Вологда, 1994. С. 162–166.

- Некрасов В. Варлам Шаламов. Публикация Виктора Кондырева. Рукопись хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). Ф. 1505. Ед. хр. 334. 10 л. Эл. ресурс: http://nekrassov-viktor.com/Books/Nekrasov-Varlam-Shalamov.aspx

- Подорога В. Дерево мёртвых: Варлам Шаламов и время ГУЛАГа (Опыт отрицательной антропологии) // НЛО. 2013. № 120.

- Рогинский А. От свидетельства к литературе // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. Сб. статей / Сост. и ред. С. М. Соловьёв. М.: Литера, 2013. С. 12–14.

- Синявский А. О «Колымских рассказах» Варлама Шаламова. Срез материала // Синявский А. Д. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С. 337–342.

- Солженицын А. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. Рубрика «Дневник писателя».

- Соловьёв С. Олег Волков — первый рецензент «Колымских рассказов» // Знамя. 2015. № 2. С. 174–180.

- Сухих И. Жизнь после Колымы // Знамя. 2001. № 6. С. 198–207.

- Фомичёв С. По пушкинскому следу // Шаламовский сборник. Вып. 3 / Сост. В. В. Есипов. Вологда: Грифон, 2002.

- Шаламов В. Из записных книжек. Разрозненные записи <1962–1964 гг.> // Знамя. 1995. № 6.

- Шаламов В. О прозе // Собрание сочинений: В 4 т. М.: Худож. лит.: Вагриус, 1998.

- Юргенсон Л. Двойничество в рассказах Шаламова // Семиотика страха. Сборник статей / Сост. Н. Букс и Ф. Конт. М.: Русский институт: изд-во «Европа», 2005. С. 329–336.

- Toker, L. Samizdat and the Problem of Authorial Control: The Case of Varlam Shalamov // Poetics Today. 2008. 29 (4). Pp. 735–758. Перевод с английского Марии Десятовой под редакцией автора.

Только через 6 лет после смерти Шаламова, в разгар освободительной Перестройки Горбачева, стала возможна публикация «Колымских рассказов» в СССР (впервые – в журнале «Новый мир», №6 за 1988). Хлынувшие на страницы множества литературных журналов, они сыграли роль в изменении общественного сознания в стране, став одним из наиболее авторитетных свидетельств о преступлениях сталинской эпохи.

С 1989 «Колымские рассказы» неоднократно издавались на родине в различных авторских сборниках Шаламова и в составе его собрания сочинений.

«Вместо предисловия, — было сказано в редакционном введении журнала «Новый мир», — несколько мыслей писателя о своей прозе» — отрывок из литературного манифеста Шаламова [О прозе]

1 «Надгробное слово», «Последний бой майора Пугачева», «Стланик», «Первый чекист», «Тифозный карантин», «Поезд», «Сентенция»

2 «Лучшая похвала», стихи.

Публикация и подготовка текста И.П. Сиротинской

«От публикатора.

Проза и стихи В.Т. Шаламова печатаются по подлинным рукописям автора, хранящимся в ЦГАЛИ СССР.» (Стало быть, уже рассекречены. Или формально еще нет? Есть какой-нибудь документ, когда именно архив Шаламова был переведен со спехрана в условно, конечно, но все же открытый доступ?)

За двадцать шесть лет до появления подборки из семи «Колымских рассказов», в этом журнале был напечатан «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. За все эти двадцать шесть лет журнал не опубликовал ни строчки Шаламова. Кстати, обложки этого номера «Нового мира» я в интернете не нашел, пришлось сканировать самому. Зато обложек журнала, в котором был напечатан «Иван Денисович», в Сети навалом.

—————

* Не считая подборки КР в магаданском альманахе «На Севере Дальнем», №2, 1988. Насколько я понимаю, альманах выходил дважды в год, и июньский номер «Нового мира» его, скорее всего, опередил.

Кроме того, рассказы «Магия» и «Академик» были напечатаны в выходившем в Молдавии журнале «Кодры. Молдова литературная», №4, 1988.

В журнале «Сибирские огни», №3, 1988, были опубликованы стихи Шаламова и эссе.

Годом раньше в журнале «Аврора» был опубликован рассказ «Крест».

=======

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ:

Что я видел и понял в лагере

1. Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации.

2. Человек становился зверем через три недели — при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях.

3. Понял, что дружба, товарищество никогда не зарождается в трудных, по-настоящему трудных — со ставкой жизни — условиях. Дружба зарождается в условиях трудных, но возможных (в больнице, а не в забое).

5. Понял разницу между тюрьмой, укрепляющей характер, и лагерем, растлевающим человеческую душу.

6. Понял, что сталинские «победы» были одержаны потому, что он убивал невинных людей — организация, в десять раз меньшая по численности, но организация смела бы Сталина в два дня.

8. Увидел, что единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и надругательствах, — это религиозники — сектанты — почти все и большая часть попов.

9. Легче всего, первыми разлагаются партийные работники, военные.

10. Увидел, каким веским аргументом для интеллигента бывает обыкновенная плюха.

11. Побои как аргумент почти неотразимы (метод № 3).

16. Понял, что можно жить злобой.

17. Понял, что можно жить равнодушием.

18. Понял, почему человек живет не надеждами — надежд никаких не бывает, не волей — какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения — тем же началом, что и дерево, камень, животное.

19. Горжусь, что решил в самом начале, еще в 1937 году, что никогда не буду бригадиром, если моя воля может привести к смерти другого человека — если моя воля должна служить начальству, угнетая других людей — таких же арестантов, как я.

20. И физические и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал, — в этой великой пробе, и я горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса.

21. Горжусь, что ни одного заявления до 1955 года не писал (в 1955 г. Шаламов написал заявление на реабилитацию).

23. Видел, что женщины порядочнее, самоотверженнее мужчин — на Колыме нет случаев, чтобы муж приехал за женой. А жены приезжали, многие (Фаина Рабинович, жена Кривошея)

30. Неудержимую склонность русского человека к доносу, к жалобе.

31. Узнал, что мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и не трусов. 95% трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости.

33. В каждой области были свои лагеря, на каждой стройке. Миллионы, десятки миллионов заключенных.

36. Научился «планировать» жизнь на день вперед, не больше.

37. Понял, что воры — не люди.

42. Последние в рядах, которых все ненавидят — и конвоиры, и товарищи, — отстающих, больных, слабых, тех, которые не могут бежать на морозе.

44. Что перейти из состояния заключенного в состояние вольного очень трудно, почти невозможно без длительной амортизации.

45. Что писатель должен быть иностранцем — в вопросах, которые он описывает, а если он будет хорошо знать материал — он будет писать так, что его никто не поймет.

=================

18 июня 1907 г. в Вологде родился Варлам Тихонович Шаламов.

Автор вечно актуальных «Колымские тетради» (1937-1956).

По делу 1929 года был реабилитирован только в 2000 году.

«Я был осуждён (3-й срок) в войну за заявление, что Бунин — русский классик».

«Я думаю, что Пастернака поражала во мне (более всего) способность обсуждать эстетические каноны и поэтические идеи после 17 лет лагерей»

«С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идёт планомерное истребление целой «социальной» группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить».

«Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Мои рассказы — это, в сущности, советы человеку, как держать себя в толпе…»

«Неру написал историю Индии в тюрьме.

Чернышевский написал «Что делать?» в тюрьме. Генри стал писателем в тюрьме. Достоевский написал «Записки…» в тюрьме»

«Сны снились особенно мучительные — буханки хлеба, дымящиеся жирные супы…»

«И физические и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал, — в этой великой пробе, и я горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса».

«Мне 40 лет. Вот уже 16 лет как меня называют «эй, старик», и я понимаю, что это относится ко мне»

«После Сахалина он (Чехов) не написал ни одного весёлого рассказа»

«Космонавту Гагарину московские писатели сделали страшный подарок — каждый подарил по книге с автографом и взяли с него слово все прочесть»

«Кого больше на свете — дурных или хороших людей? Больше всего трусов (99%), а каждый трус при случае подлец»

«Страшная вещь — толпа»

(В 1962 г. писал А.Солженицыну)

«Помните, самое главное: лагерь — отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку — ни начальнику, ни арестанту не надо его видеть. Но уж если ты его видел — надо сказать правду, как бы она ни была страшна…Со своей стороны я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

«Всем убийцам в моих рассказах дана настоящая фамилия»

«Клянусь до самой смерти мстить этим подлым @укам,

Чью гнусную науку я до конца постиг.

Я вражескою кровью свои омою руки,

Когда наступит этот благословенный миг.

Публично, по-славянски из черепа напьюсь я,

Из вражеского черепа, как делал Святослав.

Устроить эту тризну в былом славянском вкусе

Дороже всех загробных, любых посмертных слав.»

==============

Журнал «Новый мир», №6, 1988, номер полностью, в формате djvu, 16.69 MB

http://maxima-library.org/avtory/translator/b/310347

==============================

Приглашаю всех в группы «ПЕРЕСТРОЙКА — эпоха перемен»

«Фейсбук»:

https://www.facebook.com/groups/152590274823249/

«В контакте»:

http://vk.com/club3433647

===============================

Новодворская о Шаламове.

https://philologist.livejournal.com/11011237.html

Воспоминания автора фильма о Шаламове и др.

https://discours.io/articles/social/chtob-oni-suki-znali

К вопросу о происхождении первых зарубежных изданий «Колымских рассказов» В.Т. Шаламова

Впервые «Колымские рассказы» Шаламова были разрозненно изданы за рубежом в русскоязычных эмигрантских изданиях. С 1966 года «Новый журнал» (США), «Посев» (Западная Германия) а также близкий к «Посеву» альманах «Грани» регулярно публиковали шаламовские тексты по нескольку рассказов в год на протяжении двадцати лет. В 1967–1969 годах «Колымские рассказы» впервые переводятся на иностранные языки и выходят в виде отдельных сборников сначала в Германии, в издательстве «Friedrich Middelhauve Verlag» а потом, в 1969 году, во Франции. Там сборник «Колымских рассказов» (под аутентичным названием) был издан издательством «Les Lettres Nouvelles» и, чуть позже, независимо от него, издательство «Gallimard» выпустило в свет французскую версию немецкого издания 1967 года. В последнем случае с немецкого оригинала был не только осуществлен перевод текста на французский язык, но и заимствовано искажение фамилии автора — Шаланов. Далее наступило длительное затишье, новые переводы и издания «Колымских рассказов» в Европе возобновились только во второй половине 1970-х годов, то есть уже в другую эпоху[1].

Очевидно, что по мере того, как шаламовская проза с перестроечных времен стала все больше находить дорогу к отечественным читателям и исследователям, интерес к теме «Шаламов на Западе» также стал возрастать и в России, и за ее пределами. Дискуссии вокруг первых зарубежных публикаций «Колымских рассказов» ведутся в основном в двух аспектах: 1) проблематика восприятия зарубежным читателем шаламовской прозы и 2) обстоятельства, которые сделали публикацию этой прозы возможной. Второй аспект, которому и посвящена настоящая статья, интересен не столько сам по себе (очевидно, что ходившие в СССР в «самиздате» «Колымские рассказы» рано или поздно попали бы к мировому читателю «минуя официальные каналы»), но как часть социально-политической реальности конца 1960-х годов. Тогда антисталинизм и «хрущевская оттепель» в СССР резко пошли на спад, а в Европе напротив, нарастали левые и революционные настроения. 1968 год, год массовых студенческих демонстраций в Париже и год подавления «Пражской весны», стал кульминаций обеих этих тенденций. Политическая обстановка в Европе обострилась. Брожение умов в компартиях «Восточного блока» обострило также интерес к сталинизму. В связи с этим, факт первых в мире публикаций «Колымских рассказов» именно в эти годы, на наш взгляд, случайностью не являлся.

Не менее интересен и биографический аспект, то есть отношение самого Шаламова к «тамиздату» «Колымских рассказов». В отличие от Солженицына или Евгении Гинзбург, которые вполне сознательно передавали свои воспоминания зарубежным издательствам, даже если для последующих публикаций требовалась существенная доработка, отношение Шаламова к «тамиздату» было по меньшей мере неоднозначным и даже негативным, если судить по дневниковым записям писателя и по его известному письму в «Литературную газету» от 15 февраля 1972 года (опубликовано 23 февраля). В письме В.Т. Шаламов абсолютно категорично декларировал:

«Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами “Посев“ или “Новый журнал“, а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность… Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков — по рассказу-два в номере — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник. Эта омерзительная змеиная практика господ из “Посева“ и “Нового журнала“ требует бича, клейма»[2].

Объясняя мотивы написания этого письма, Шаламов подчеркивал:

«Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. Первое — другая история. Второе — полное равнодушие к судьбе. Третье — безнадежность перевода и, вообще, все — в границах языка. <…> Главный смысл моего письма в “Литературную газету“ в том, что я не желаю сотрудничать с эмигрантами и зарубежными благодетелями ни за какие коврижки, не желаю искать зарубежной популярности, не желаю, чтобы иностранцы ставили мне баллы за поведение. Для писателя, особенно поэта, чья работа вся в языке, внутри языка, этот вопрос не может решаться иначе»[3].

О письме Шаламова в «Литературную газету» и мотивах его написания уже опубликовано достаточно много, что позволяет не делать его предметом детального разбора в рамках данной статьи. Литературоведы трактуют негативное отношение Шаламова к первым (хаотичным и случайным) публикациям «Колымских рассказов» невозможностью контроля за реализацией авторской концепции. Историки (и автор этих строк полностью с ними согласен), указывают на глубокий идейный антагонизм Шаламова по отношению и к белой эмиграции, и к либерализирующемуся диссидентскому движению, которое чем дальше, тем больше становилось активным фигурантом «холодной войны». Все это так, тем не менее, на наш взгляд примечательно, что, пытаясь абсолютно отмежеваться от причастности к передаче рукописей за рубеж, при всей категоричности протеста против появления своих текстов в «Новом журнале» и «Посеве», Шаламов, ни в данном письме, ни позже, ни словом не обмолвился об издании сборников переводов «Колымских рассказов» в Германии и Франции, которое было по сути дела синхронным с «посевовскими» публикациями. Это можно объяснить тем, что помимо литературно-философских и идеологических причин появление письма в «Литературную газету» имело и более конкретные и, вероятно, важнейшие, политические основания. Их мы постараемся раскрыть ниже.

«Ползучая ресталинизация» конца 1960-х годов не замедлила реализоваться в виде рецидива политических процессов. Суд над А. Синявским и Ю. Даниэлем, чья «вина» состояла в том, что, переправляя свои произведения на Запад, они шли значительно дальше официально разрешенной критики сталинской и постсталинской системы, всколыхнул общественность и в СССР, и за его пределами.

В.Т. Шаламов, как оказалось впоследствии, также не счел возможным остаться в стороне. Так называемое «Письмо старому другу», автором которого он являлся, не только ходило в «самиздате», но и вошло в «Белую книгу» о «процессе Синявского — Даниэля», переведенную на европейские языки и изданную на Западе. В «Письме старому другу» Шаламов, хотя вполне определенно высказывает свое позитивное отношение к распространению за рубежом правды о происходящем в СССР, правды о сталинизме:

«Многие из соотечественников наших говорят: «Не нужно рассказывать иностранцу истину о России, следует скрывать от них язвы отечества». Эти слова, по нашему мнению, совершенно противны и здравой логике, и личному достоинству, и отчизнолюбию, истинно просвещенному. Не говоря уже о глубоком отвращении, внушаемом всякой ложью каждому человеку честному и благородному, надо быть ему наделену необъятной порцией самонадеянности, чтобы вообразить себе возможность всех обмануть. Люди, желающие скрывать и утаивать язвы, похожи на опасных больных, которые предпочли бы страдать и умирать скорее, чем призвать на помощь искусного врача, который бы их исцелил и возвратил бы им обновленные свежие силы. Для России этот врач — гласность!»[4].

Есть свидетельства, что В. Т. Шаламов встречался с Александром Гинзбургом, одним из создателей «Белой книги», обсуждал вопрос ее публикации, и, отдавая отчет о возможной уголовной ответственности за такое творчество, дал согласие на включение в нее своего текста. Судебный процесс над составителями «Белой книги» А. Гинзбургом и Ю. Галансковым состоялся в 1968 году при закрытых дверях. Одной из причин закрытости суда было предъявленное подсудимым обвинение в связях с антисоветской белоэмигрантской организацией НТС (Народно-трудовой союз российских солидаристов). Владимир Буковский, участник петиционной кампании в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанскова, впоследствии политзаключенный, в своей книге «Психиатрический ГУЛАГ» уделяет достаточно много места как самому процессу, так и роли НТС и его «рупора», «Посева», в этом деле. В. Буковский, в частности, пишет:

«…НТС — Народно-трудовой союз российских солидаристов, связь с которым КГБ пыталось всеми правдами и неправдами “пришить“ буквально каждому. Изъятие на обыске даже самой невинной книги, изданной “Посевом“, могло оказаться достаточным для такого обвинения. По крайней мере, этот факт непременно был бы размазан в печати, как если бы только из-за того вас и посадили. И как было от этого отвертеться, если почти до середины 70-х других русских издательств на Западе практически не существовало? Рукопись, переданная за границу даже через случайного туриста, непременно попадала в НТС. Созданный в 1930 году в Югославии профашистски настроенной

эмигрантской молодежью, в годы войны он сотрудничал с немцами (через Абвер)… После войны в числе прочего имущества НТС достался американцам и англичанам, и в разгар «холодной войны» вплоть до смерти Сталина использовался для засылки разведгрупп в СССР, вербовки агентуры и сбора информации. Уже тогда ряд провалов их групп заставил многих подозревать инфильтрацию КГБ на самом высоком уровне. В результате к 1955 году произошел раскол, практически уничтоживший организацию. К нашему времени оставшиеся две-три сотни членов влачили жалкое существование, искусственно поддерживаемые и КГБ, и ЦРУ в качестве организации-двойного агента… В начале, в 60‑х, не знали всего этого и мы. Зато в КГБ отлично ведали, что творят. Там прекрасно понимали, что никакого отношения к НТС мы иметь не можем хотя бы уж потому, что по своей сути были совершенной ему противоположностью. Если НТС был организацией сугубо подпольной, централизованной да к тому же ставящей своей задачей вооруженную борьбу с советским режимом, призывающей к революции, наша позиция была подчеркнуто открытой, ненасильственной, даже легалистской, а от создания организации или даже организационных структур мы принципиально отказывались. Но в том-то, видимо, и была, с точки зрения КГБ, ценность идеи “связать“ нас с НТС: лучшей компрометации и придумать нельзя… Между тем, руководство НТС, нимало не смущаясь своей провокационной ролью в этих трагедиях, продолжало игру. Более того, рассчитывая, видимо, на чью-то благодарность, они даже афишировали эту роль, заявляя и устно и письменно, что «диссидентов» вообще “создал НТС“. А после трагической гибели Галанскова в лагере в 1972 году объявили его тайным членом своего ЦК — редкий цинизм даже и для этих людей[5].

Эта пространная цитата из книги Буковского как нельзя лучше объясняет шаламовские «мысли вслух»: «Я им (антисоветчикам — М. Г.) нужен мертвецом, вот тогда они развернутся. Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН» и «ПЧ (прогрессивное человечество[6] — М. Г.) состоит наполовину из дураков, наполовину из стукачей, но дураков нынче мало…»[7]. С учетом изложенного выше у нас есть основания полагать, что Шаламов, внимательно следивший за процессом А. Синявского и Ю. Даниэля, не менее тщательно следил за судом над А. Гинзбургом и Ю. Галансковым и мог знать об инкриминируемых им связях с НТС и «Посевом», сведения о которых попали в печать. Элементарный здравый смысл должен был ему подсказать, что регулярное появление «Колымских рассказов» в «Посеве» в любой момент может быть увязано с делом о «Белой книге» по процессу Синявского и Даниеля, где находился и его авторский текст. Единственно правильным решением в такой ситуации было немедленно, жестко и публично отмежеваться от «Посева». Это и произошло в феврале 1972 года.

Вскоре после смерти Шаламова в третьем номере «Посева» за 1982 год была напечатана статья сотрудницы этого издания Ирины Каневской-Хенкиной, где она излагает свою версию появления рукописи «Колымских рассказов» в распоряжении редакции «Посева».

«Сейчас, после смерти Шаламова, я могу рассказать, — пишет Каневская, — что в начале лета 1968 года, приехав в отпуск, я взяла у него чемодан — большой убогий советский фибровый чемодан, туго набитый рукописями. Там были почти полностью “Колымские рассказы“. Почти все носили следы авторской правки. Я привезла их в Прагу. Оттуда позвонила в Париж нашему русскому другу, он прислал французского студента, который взял чемодан и беспрепятственно провез его в Париж. Но дальше произошло нечто, мне и по сей день непонятное. Вместо того, чтобы издать рассказы книгой, их переправили в США и начали печатать по капле в русском журнале, тем самым, задержав для читателя настоящее знакомство с Шаламовым на несколько — больше десяти! — лет. После оккупации Чехословакии меня, мужа и еще троих сотрудников журнала “Проблемы мира и социализма“, где мы работали, под конвоем отправили из Праги в Москву, как не оценивших “братской помощи“ и за “плохое поведение“. Наступили нелегкие годы. Связаться с заграницей и четко узнать, что же происходит с рассказами Шаламова, было почти невозможно. Косвенно дошло также очень странное объяснение: рассказы тяжелые, люди не осилят целую книгу. На Шаламова, ждавшего выхода книги, эта неудача и невероятный успех Солженицына — что теперь скрывать, это было именно так — сильно подействовали. Он не без основания считал, что сделал не меньше. Отчасти это, отчасти прогрессирующая болезнь, страх не успеть и желание видеть хоть что-то напечатанным были, по-моему, причиной того, что он подписал гнусную подсунутую ему бумажку — заявление, что “проблематика «Колымских рассказов» снята жизнью…“. Но нам ли судить его?»[8]

Данная версия, по-видимому, имела популярность в первую очередь среди советских диссидентов, вплоть до опубликования переписки и дневниковых записей В. Т. Шаламова. Она и сейчас всерьез воспринимается некоторыми исследователями[9]. Вместе с тем, читая статью И. Каневской, нельзя не пройти мимо целого ряда странностей и нестыковок. В первую очередь странно, что автор, намекая на свою принадлежность к узкому кругу лучших друзей Шаламова, тех, которые могли в любой момент войти к нему в дом, взять и увезти целый чемодан рукописей, сообщает о нем сведения явно недостоверного и апокрифического характера.

«Второй раз его арестовали в 1937 году (до этого отсидел пять лет за троцкизм. Он даже немного гордился тем, что действительно что-то вроде повода было: он организовал группу студентов-литераторов, изучали Троцкого. Жена его, дочь известного писателя, от него отреклась. Шаламов вернулся в Москву лишь через 30 лет. Сожженная жизнью жена, уже старуха, полубезумная, взяла его к себе. Но скоро все превратилось в ад, и Шаламов поселился один в маленькой квартирке на Хорошевском шоссе… Мы часто виделись. Он приходил к нам и к Надежде Яковлевне Мандельштам. Они очень друг друга любили. Потом болезнь резко усилилась. Он стал совсем сторониться людей, появлялся все реже. Последний раз я видела его перед нашим отъездом из Советского Союза, осенью 1973 г. С Даниловского рынка он нес ведро дешевых подмороженных яблок и новый конопляный веник. Почти ничего не слышал. Читал что-то по губам. Сказала ему, что уезжаем. Он снял у меня с пальца кольцо и надел себе на мизинец. На память»[10].

На фоне этих сентиментальностей леденящим душу выглядит пассаж Каневской-Хенкиной о том, как Шаламов несколько недель держал в своем холодильнике убитого соседом своего любимого кота, поскольку никак не мог с ним расстаться…

Ниже, в примечаниях, мы попытались прокомментировать помеченный знаками вопроса текст, сопоставление которого с доступными биографическими источниками показывает, что Ирина Каневская, имея некоторую информацию о Шаламове, с лихвой дополнила ее продуктами собственного богатого воображения. Ее статья, по всей видимости, имела цель создать впечатление, что писатель, «хранивший в холодильнике кошачий труп», был глубоко болен, невменяем, и был не в состоянии отвечать за свои поступки, — ни за передачу рукописей на Запад «в фибровом чемодане», ни за письмо в «Литгазету». Рядовой же читатель «Посева», по-видимому, не догадывался, что его попросту дурачат. Излишне напоминать, что ни Ирина Каневская, ни ее муж никак не фигурируют в шаламовском архиве среди круга его общения[11].

Немецкое издание «Колымских рассказов», изданное в Кëльне под заголовком «Artikel 58. Aufzeichungen des Häftlings Schalanow» («58-я Статья. Воспоминания заключенного Шаланова» (sic!) было опубликовано достаточно авторитетным издательством, специализировавшимся на современной художественной литературе. Прежде чем рассказать об издательстве, приведем единственное упоминание об этой книге, хранящееся в шаламовском архиве. Осенью 1968 года знакомый В. Т. Шаламова Моисей Наумович Авербах, написал ему письмо, где сообщал о попытке своих переговоров с секретарем объединения «Международная книга», сделанной по просьбе Шаламова. Шаламов просил Авербаха выяснить возможности получения гонорара от некой западногерманской фирмы, которая «издала в ФРГ книгу, не попросив у него согласия