First edition, published in 1844

Germany. A Winter’s Tale (German: Deutschland. Ein Wintermärchen) is a satirical epic poem by the German writer Heinrich Heine (1797–1856), describing the thoughts of a journey from Paris to Hamburg the author made in winter 1843. The title refers to Shakespeare’s Winter’s Tale, similar to his poem Atta Troll: Ein Sommernachtstraum («Atta Troll: A Midsummer Night’s Dream»), written 1841–46.

This poem was immediately censored in most of Germany, but ironically it became one of the reasons for Heine’s growing fame.[1]

Original publication[edit]

From the onset of the (Metternich) Restoration in Germany, Heine was no longer secure from the censorship, and in 1831 he finally migrated to France as an exile. In 1835 a decree of the German Federal Convention banned his writings together with the publications of the Young Germany literary group.

At the end of 1843 Heine went back to Germany for a few weeks to visit his mother and his publisher Julius Campe in Hamburg. On the return journey the first draft of Deutschland. Ein Wintermärchen took shape. The verse epic appeared in 1844 published by Hoffmann and Campe, Hamburg. According to the censorship regulations of the 1819 Carlsbad Decrees, manuscripts of more than twenty folios did not fall under the scrutiny of the censor. Therefore, Deutschland. Ein Wintermärchen was published together with other poems in a volume called ‘New Poems’. However, on 4 October 1844 the book was banned and the stock confiscated in Prussia. On 12 December 1844, King Frederick William IV issued a warrant of arrest against Heine. In the period following the work was repeatedly banned by the censorship authorities. In other parts of Germany it was certainly issued in the form of a separate publication, also published by Hoffmann and Campe, but Heine had to shorten and rewrite it.

Ironically, censorship of Heine’s works, particularly of the Winter Tale, became a major reason for Heine’s raising fame.[1]

Contents[edit]

The opening of the poem is the first journey of Heinrich Heine to Germany since his emigration to France in 1831. However it is to be understood that this is an imaginary journey, not the actual journey which Heine made but a literary tour through various provinces of Germany for the purposes of his commentary. The ‘I’ of the narrative is therefore the instrument of the poet’s creative imagination.

Wintermärchen and Winterreise

Heinrich Heine was a master of the natural style of lyrics on the theme of love, like those in the ‘Lyrisches Intermezzo’ of 1822-1823 in Das Buch der Lieder (1827) which were set by Robert Schumann in his Dichterliebe. A few of his poems had been set by Franz Schubert, not least for the great posthumously-collected series of songs known as the Schwanengesang. In such works Heine assumed the manner of Wilhelm Müller, whose son Professor Max Müller later emphasized[2] the fundamentally musical nature of these poems and the absolute congruity of Schubert’s settings of them, which are fully composed duos for voice and piano rather than merely ‘accompaniments’ to tunes. Yet Heine’s work addressed political preoccupations with a barbed and contemporary voice, whereas Müller’s melancholy lyricism and nature-scenery explored more private (if equally universal) human experience. Schubert’s Heine settings hardly portray the poet-philosopher’s full identity.

Schubert was dead by 1828: Heine’s choice of the winter journey theme certainly alludes to the Winterreise, Müller’s cycle of poems about lost love, which in Schubert’s song-cycle of the same name became an immortal work embodying some more final and tragic statement about the human condition. Winterreise is about the exile of the human heart, and its bitter and gloomy self-reconciliation. Deutschland. Ein Wintermärchen transfers the theme to the international European political scene, his exile as a writer from his own homeland (where his heart is), and his Heimatssehnsucht or longing for the homeland. Thus Heine casts his secret and ‘illegal thoughts’, so that the darts of his satire and humour fly out from the tragic vortex of his own exile. The fact that Heine’s poetry was itself so closely identified with Schubert was part of his armoury of ‘fire and weapons’ mentioned in the closing stanzas: he transformed Müller’s lament into a lament for Germany.

In Section III, full of euphoria he sets foot again on German soil, with only ‘shirts, trousers and pocket handkerchiefs’ in his luggage, but in his head ‘a twittering birds’-nest/ of books liable to be confiscated’. In Aachen Heine first comes in contact again with the Prussian military:

These people are still the same wooden types,

Spout pedantic commonplaces —

All motions right-angled — and priggishness

Is frozen upon their faces.

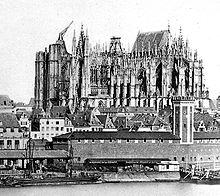

Unfinished Cologne Cathedral in 1856, the year of Heine’s death.

In Section IV on the winter-journey to Cologne he mocks the anachronistic German society, that more readily with archaic skills builds the Cologne Cathedral, unfinished since the Middle Ages, than addressing itself to the Present Age. That the anachronistic building works came to be discontinued in the course of the Reformation indicated for the poet a positive advance: the overcoming of traditional ways of thought and the end of spiritual juvenility or adolescence.

In Section V he comes to the Rhine, as ‘the German Rhine’ and ‘Father Rhine’, icon and memorial of German identity. The River-god however shows himself as a sorrowful old man, disgusted with the babble about Germanic identity. He does not long to go back among the French who, according to Heine, now drink beer and read ‘Fichte’ and Kant.

Section VI introduces the ‘Liktor’, the poet’s demon and ghostly doppelganger, always present, who follows him about carrying a hatchet under his cloak, waiting for a sign to execute the poet’s judicial sentences. The stanzas express Heine’s conviction that an idea once thought can never be lost. He confronts the shadowy figure, and is told:

In Rome an ax was carried before

A consul, may I remind you.

You too have your lictor, but nowadays

The ax is carried behind you.

I am your lictor: in the rear

You always hear the clink of

The headsman’s ax that follows you.

I am the deed you think of.

In Section VII the Execution begins in dream. Followed by his ‘silent attendant’ the poet wanders through Cologne. He marks the doorposts with his heart’s blood, and this gives the Liktor the signal for a death-sentence. At last he reaches the Cathedral with the Three Kings Shrine, and “smashes up the poor skeletons of Superstition.’

In Section VIII he travels further on to Hagen and Mülheim, places which bring to mind his former enthusiasm for Napoleon Bonaparte. His transformation of Europe had called awake in Heine the hope for universal freedom. However: the Emperor is dead. Heine had been an eye-witness in Paris of his burial in 1840 at Les Invalides.

Section IX brings culinary reminiscences of ‘homely Sauerkraut’ seasoned with satirical pointedness: Section X, Greetings to Westphalia.

In Section XI he travels through the Teutoburg Forest and fantasizes about it, what might have happened, if Hermann of the Cherusci had not vanquished the Romans: Roman culture would have permeated the spiritual life of Germany, and in place of the ‘Three Dozen Fathers of the Provinces’ should have been now at least one proper Nero. The Section is – in disguise – also an attack on the Culture-politics of the ‘Romantic on the Throne,’ Friedrich Wilhelm IV.; then pretty well all the significant individuals in this outfit (for example Raumer, Hengstenberg, Birch-Pfeiffer, Schelling, Maßmann, Cornelius) lived in Berlin.

Section XII contains the poet’s address on the theme: ‘Howling with the wolves,’ as the carriage breaks down in the forest at night, and he responds as the denizens of the forest serenade him. This Heine offers as a metaphoric statement of the critical distance occupied by himself as polemic or satirical poet, and of the sheepskin-costume appropriate for much of what was surrounding him.

I am no sheep, I am no dog,

No Councillor, and no shellfish –

I have remained a wolf, my heart

And all my fangs are wolfish.

Section XIII takes the traveller to Paderborn. In the morning mist a crucifix appears. The ‘poor jewish cousin’ had even less good fortune than Heine, since the kindly Censor had at least held back from having him crucified – until now, at any rate …

In Section XIV and Section XV the poet betakes himself in a dream to another memorable place: he visits Friedrich Barbarossa in Kyffhäuser. Not surprisingly the mythic German Emperor presents himself as a man become imbecile through senility, who is above all proud of the fact that his banner has not yet been eaten by moths. Germany in internal need? Pressing need of business for an available Emperor? Wake up, old man, and take your beard off the table! What does the most ancient hero mean by it?

He who comes not today, tomorrow surely comes,

But slowly doth the oak awaken,

And ‘he who goes softly goes well*’, so runs

The proverb in the Roman kingdom.

(*chi va piano va sano, Italian)

Section XVI brings the Emperor to the most recent state of affairs: between the Middle Ages and Modern Times, between Barbarossa and today stands and functions the guillotine. Emperors have worn out their usefulness, and seen in that light Monarchs are also superfluous. Stay up the mountain, Old Man! Best of all, the nobility, along with that ‘gartered knighthood of gothic madness and modern lie,’ should stay there too with you in Kyffhäuser (Section XVII). Sword or noose would do equally good service for the disposal of these superfluous toadies.

Dealings with the police remain unpleasant in Minden, followed by the obligatory nightmare and dream of revenge (Section XVIII).

In Section XIX he visits the house where his grandfather was born in Bückeburg:

At Bückeburg I went up into the town,

To view the old fortress, the Stammburg,

The place where my grandfather was born;

My grandmother came from Hamburg.

From there he went on to a meeting with King Ernest Augustus of Hanover in that place, who, «accustomed to life in Great Britain» detains him for a deadly length of time. The section refers above all to the violation of the constitution by Ernst August in the year 1837, who was opposed by the seven Göttingen professors.

Finally, in Section XX, he is at the limit of his journey: In Hamburg he goes in to visit his mother. She, equally, is in control of her responsibilities:

- 1. Are you hungry?

- 2. Have you got a wife?

- 3. Where would you rather live, here with me or in France?

- 4. Do you always talk about politics?

Section XXI and XXII shows the poet in Hamburg in search of people he knows, and memories, and in Section XXIII he sings the praises of the publisher Campe. Section XXIV describes a meeting with the genius loci of Hamburg, Hammonia. A solemn promise of the greatest secrecy must be made in Old Testament fashion, in which he places his hand under the thigh of the Goddess (she blushes slightly – having been drinking rum!). Then the Goddess promises to show her visitor the future Germany. Universal expectation. Then the Censor makes a cut at the critical place. Disappointment. (Section XXV and XXVI)

With Section XXVII the Winter’s Tale ends:

The Youth soon buds, who understands

The poet’s pride and grandeur

And in his heart he warms himself,

At his soul’s sunny splendour.

In the final stanzas Heine places himself in the tradition of Aristophanes and Dante and speaks directly to the King of Prussia:

Then do not harm your living bards,

For they have fire and arms

More frightful than Jove’s thunderbolt:

Through them the Poet forms.

With a warning to the King, of eternal damnation, the epic closes.

A critic for love of the Fatherland[edit]

Deutschland. Ein Wintermärchen shows Heine’s world of images and his folk-song-like poetic diction in a compact gathering, with cutting, ironic criticisms of the circumstances in his homeland. Heine puts his social vision into contrast with the grim ‘November-picture’ of the reactionary homeland which presented itself to his eyes:

A new song, a better song,

O friends, I speak to thee!

Here upon Earth we shall full soon

A heavenly realm decree.

Joyful we on earth shall be

And we shall starve no more;

The rotten belly shall not feed

On the fruits of industry.

Above all Heine criticized German militarism and reactionary chauvinism (i.e. nationalism), especially in contrast to the French, whose revolution he understood as a breaking-off into freedom. He admired Napoleon (uncritically) as the man who achieved the Revolution and made freedom a reality. He did not see himself as an enemy of Germany, but rather as a critic out of love for the Fatherland:

Plant the black, red, gold banner at the summit of the German idea, make it the standard of free mankind, and I will shed my dear heart’s blood for it. Rest assured, I love the Fatherland just as much as you do.

(from the Foreword).

The ‘Winter’s Tale’ today[edit]

Heine’s verse-epic was much debated in Germany right down to our own times. Above all in the century to which it belonged, the work was labelled as the ‘shameful writing’ of a homeless or country-less man, a ‘betrayer of the Fatherland’, a detractor and a slanderer. This way of looking at Deutschland. Ein Wintermärchen was carried, especially in the period of Nazism, into a ridiculous antisemitic caricature. Immediately after World War II a cheap edition of the poem with Heine’s Foreword and an introduction by Wolfgang Goetz was published by the Wedding-Verlag in Berlin in 1946.

Modern times see in Heine’s work – rather, the basis of a wider concern with nationalism and narrow concepts of German identity, against the backdrop of European integration – a weighty political poem in the German language: sovereign in its insight and inventive wit, stark in its images, masterly in its use of language. Heine’s figure-creations (like, for example, the ‘Liktor’) are skilful, and memorably portrayed.

A great deal of the attraction which the verse-epic holds today is grounded in this, that its message is not one-dimensional, but rather brings into expression the many-sided contradictions or contrasts in Heine’s thought. The poet shows himself as a man who loves his homeland and yet can only be a guest and visitor to it. In the same way that Antaeus needed contact with the Earth, so Heine drew his skill and the fullness of his thought only through intellectual contact with the homeland.

This exemplified the visible breach which the French July Revolution of 1830 signifies for intellectual Germany: the fresh breeze of freedom suffocated in the reactionary exertions of the Metternich Restoration, the soon-downtrodden ‘Spring’ of freedom yielded to a new winter of censorship, repression, persecution and exile; the dream of a free and democratic Germany was for a whole century dismissed from the realm of possibility.

Deutschland. Ein Wintermärchen is a high-point of political poetry of the Vormärz period before the March Revolution of 1848, and in Germany is part of the official educational curriculum. The work taken for years and decades as the anti-German pamphlet of the ‘voluntary Frenchman’ Heine, today is for many people the most moving poem ever written by an emigrant.

Recently, reference to this poem has been made by director Sönke Wortmann for his football documentary on the German male national team during the 2006 FIFA world cup. The movie is entitled «Deutschland. Ein Sommermärchen». The world cup in 2006 is often mentioned as a point in time which had a significant positive impact on modern Germany, reflecting a changed understanding of national identity which has been evolving continuously over the 50 years prior to the event.

References[edit]

- ^ a b Amey, L. J. (1997-01-01). Censorship: Gabler, Mel, and Norma Gabler-President’s Commission on Obscenity and Pornography. Salem Press. p. 350. ISBN 9780893564469.

Ironically, Heine became famous because of censorship, particularly after he wrote a political cycle of poems entitled Germany. A Winter’s Tale in 1 844 that was immediately banned throughout the confederation

- ^ Franz Schubert, Sammlung der Lieder kritisch revidirt von Max Friedlaender, Vol 1., Preface by F. Max Müller (Edition Peters, Leipzig)

Sources[edit]

Translation into English

- Deutschland: A Not So Sentimental Journey by Heinrich Heine. Translated (into English) with an Introduction and Notes by T. J. Reed (Angel Books, London 1986). ISBN 0-946162-58-1

- Germany. A Winter’s Tale in: Hal Draper: The Complete Poems of Heinrich Heine. A Modern English Version (Suhrkamp/Insel Publishers Boston Inc. 1982). ISBN 3-518-03062-0

German Editions

- Heinrich Heine. Historico-critical complete edition of the Works. Edited by Manfred Windfuhr. Vol. 4: Atta Troll. Ein Sommernachtstraum / Deutschland. Ein Wintermärchen. Revised by Winfried Woesler. (Hoffmann und Campe, Hamburg 1985).

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Joseph Kiermeier-Debre. (Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich 1997.) (Bibliothek der Erstausgaben.) ISBN 3-423-02632-4

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2001.) ISBN 3-15-002253-3

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Illustrations by Hans Traxler.(Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-010589-7 (Paperback: Reclam, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-020236-4)

Research literature, Commentaries (German)

- Werner Bellmann: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. Illustrations and Documents. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-008150-5

- Karlheinz Fingerhut: Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. (Diesterweg, Frankfurt am Main 1992). (Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur) ISBN 3-425-06167-4

- Jost Hermand: Heines Wintermärchen – On the subject of the ‘deutsche Misere’. In: Diskussion Deutsch 8 (1977) Heft 35. p 234-249.

- Joseph A. Kruse: Ein neues Lied vom Glück? (A new song of happiness?) Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermärchen. In: J. A. K.: Heine-Zeit. (Stuttgart/München 1997) p 238-255.

- Renate Stauf: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Renate Stauf/Cord Berghahn (Editors): Weltliteratur II. Eine Braunschweiger Vorlesung. (Bielefeld 2005). p 269-284.

- Jürgen Walter: Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Heinrich Heine. Epoche — Werk — Wirkung. Edited by Jürgen Brummack. (Beck, München 1980). p 238-254.

External links[edit]

- German text at German Wikisource [1]

- German text at Project Gutenberg [2]

First edition, published in 1844

Germany. A Winter’s Tale (German: Deutschland. Ein Wintermärchen) is a satirical epic poem by the German writer Heinrich Heine (1797–1856), describing the thoughts of a journey from Paris to Hamburg the author made in winter 1843. The title refers to Shakespeare’s Winter’s Tale, similar to his poem Atta Troll: Ein Sommernachtstraum («Atta Troll: A Midsummer Night’s Dream»), written 1841–46.

This poem was immediately censored in most of Germany, but ironically it became one of the reasons for Heine’s growing fame.[1]

Original publication[edit]

From the onset of the (Metternich) Restoration in Germany, Heine was no longer secure from the censorship, and in 1831 he finally migrated to France as an exile. In 1835 a decree of the German Federal Convention banned his writings together with the publications of the Young Germany literary group.

At the end of 1843 Heine went back to Germany for a few weeks to visit his mother and his publisher Julius Campe in Hamburg. On the return journey the first draft of Deutschland. Ein Wintermärchen took shape. The verse epic appeared in 1844 published by Hoffmann and Campe, Hamburg. According to the censorship regulations of the 1819 Carlsbad Decrees, manuscripts of more than twenty folios did not fall under the scrutiny of the censor. Therefore, Deutschland. Ein Wintermärchen was published together with other poems in a volume called ‘New Poems’. However, on 4 October 1844 the book was banned and the stock confiscated in Prussia. On 12 December 1844, King Frederick William IV issued a warrant of arrest against Heine. In the period following the work was repeatedly banned by the censorship authorities. In other parts of Germany it was certainly issued in the form of a separate publication, also published by Hoffmann and Campe, but Heine had to shorten and rewrite it.

Ironically, censorship of Heine’s works, particularly of the Winter Tale, became a major reason for Heine’s raising fame.[1]

Contents[edit]

The opening of the poem is the first journey of Heinrich Heine to Germany since his emigration to France in 1831. However it is to be understood that this is an imaginary journey, not the actual journey which Heine made but a literary tour through various provinces of Germany for the purposes of his commentary. The ‘I’ of the narrative is therefore the instrument of the poet’s creative imagination.

Wintermärchen and Winterreise

Heinrich Heine was a master of the natural style of lyrics on the theme of love, like those in the ‘Lyrisches Intermezzo’ of 1822-1823 in Das Buch der Lieder (1827) which were set by Robert Schumann in his Dichterliebe. A few of his poems had been set by Franz Schubert, not least for the great posthumously-collected series of songs known as the Schwanengesang. In such works Heine assumed the manner of Wilhelm Müller, whose son Professor Max Müller later emphasized[2] the fundamentally musical nature of these poems and the absolute congruity of Schubert’s settings of them, which are fully composed duos for voice and piano rather than merely ‘accompaniments’ to tunes. Yet Heine’s work addressed political preoccupations with a barbed and contemporary voice, whereas Müller’s melancholy lyricism and nature-scenery explored more private (if equally universal) human experience. Schubert’s Heine settings hardly portray the poet-philosopher’s full identity.

Schubert was dead by 1828: Heine’s choice of the winter journey theme certainly alludes to the Winterreise, Müller’s cycle of poems about lost love, which in Schubert’s song-cycle of the same name became an immortal work embodying some more final and tragic statement about the human condition. Winterreise is about the exile of the human heart, and its bitter and gloomy self-reconciliation. Deutschland. Ein Wintermärchen transfers the theme to the international European political scene, his exile as a writer from his own homeland (where his heart is), and his Heimatssehnsucht or longing for the homeland. Thus Heine casts his secret and ‘illegal thoughts’, so that the darts of his satire and humour fly out from the tragic vortex of his own exile. The fact that Heine’s poetry was itself so closely identified with Schubert was part of his armoury of ‘fire and weapons’ mentioned in the closing stanzas: he transformed Müller’s lament into a lament for Germany.

In Section III, full of euphoria he sets foot again on German soil, with only ‘shirts, trousers and pocket handkerchiefs’ in his luggage, but in his head ‘a twittering birds’-nest/ of books liable to be confiscated’. In Aachen Heine first comes in contact again with the Prussian military:

These people are still the same wooden types,

Spout pedantic commonplaces —

All motions right-angled — and priggishness

Is frozen upon their faces.

Unfinished Cologne Cathedral in 1856, the year of Heine’s death.

In Section IV on the winter-journey to Cologne he mocks the anachronistic German society, that more readily with archaic skills builds the Cologne Cathedral, unfinished since the Middle Ages, than addressing itself to the Present Age. That the anachronistic building works came to be discontinued in the course of the Reformation indicated for the poet a positive advance: the overcoming of traditional ways of thought and the end of spiritual juvenility or adolescence.

In Section V he comes to the Rhine, as ‘the German Rhine’ and ‘Father Rhine’, icon and memorial of German identity. The River-god however shows himself as a sorrowful old man, disgusted with the babble about Germanic identity. He does not long to go back among the French who, according to Heine, now drink beer and read ‘Fichte’ and Kant.

Section VI introduces the ‘Liktor’, the poet’s demon and ghostly doppelganger, always present, who follows him about carrying a hatchet under his cloak, waiting for a sign to execute the poet’s judicial sentences. The stanzas express Heine’s conviction that an idea once thought can never be lost. He confronts the shadowy figure, and is told:

In Rome an ax was carried before

A consul, may I remind you.

You too have your lictor, but nowadays

The ax is carried behind you.

I am your lictor: in the rear

You always hear the clink of

The headsman’s ax that follows you.

I am the deed you think of.

In Section VII the Execution begins in dream. Followed by his ‘silent attendant’ the poet wanders through Cologne. He marks the doorposts with his heart’s blood, and this gives the Liktor the signal for a death-sentence. At last he reaches the Cathedral with the Three Kings Shrine, and “smashes up the poor skeletons of Superstition.’

In Section VIII he travels further on to Hagen and Mülheim, places which bring to mind his former enthusiasm for Napoleon Bonaparte. His transformation of Europe had called awake in Heine the hope for universal freedom. However: the Emperor is dead. Heine had been an eye-witness in Paris of his burial in 1840 at Les Invalides.

Section IX brings culinary reminiscences of ‘homely Sauerkraut’ seasoned with satirical pointedness: Section X, Greetings to Westphalia.

In Section XI he travels through the Teutoburg Forest and fantasizes about it, what might have happened, if Hermann of the Cherusci had not vanquished the Romans: Roman culture would have permeated the spiritual life of Germany, and in place of the ‘Three Dozen Fathers of the Provinces’ should have been now at least one proper Nero. The Section is – in disguise – also an attack on the Culture-politics of the ‘Romantic on the Throne,’ Friedrich Wilhelm IV.; then pretty well all the significant individuals in this outfit (for example Raumer, Hengstenberg, Birch-Pfeiffer, Schelling, Maßmann, Cornelius) lived in Berlin.

Section XII contains the poet’s address on the theme: ‘Howling with the wolves,’ as the carriage breaks down in the forest at night, and he responds as the denizens of the forest serenade him. This Heine offers as a metaphoric statement of the critical distance occupied by himself as polemic or satirical poet, and of the sheepskin-costume appropriate for much of what was surrounding him.

I am no sheep, I am no dog,

No Councillor, and no shellfish –

I have remained a wolf, my heart

And all my fangs are wolfish.

Section XIII takes the traveller to Paderborn. In the morning mist a crucifix appears. The ‘poor jewish cousin’ had even less good fortune than Heine, since the kindly Censor had at least held back from having him crucified – until now, at any rate …

In Section XIV and Section XV the poet betakes himself in a dream to another memorable place: he visits Friedrich Barbarossa in Kyffhäuser. Not surprisingly the mythic German Emperor presents himself as a man become imbecile through senility, who is above all proud of the fact that his banner has not yet been eaten by moths. Germany in internal need? Pressing need of business for an available Emperor? Wake up, old man, and take your beard off the table! What does the most ancient hero mean by it?

He who comes not today, tomorrow surely comes,

But slowly doth the oak awaken,

And ‘he who goes softly goes well*’, so runs

The proverb in the Roman kingdom.

(*chi va piano va sano, Italian)

Section XVI brings the Emperor to the most recent state of affairs: between the Middle Ages and Modern Times, between Barbarossa and today stands and functions the guillotine. Emperors have worn out their usefulness, and seen in that light Monarchs are also superfluous. Stay up the mountain, Old Man! Best of all, the nobility, along with that ‘gartered knighthood of gothic madness and modern lie,’ should stay there too with you in Kyffhäuser (Section XVII). Sword or noose would do equally good service for the disposal of these superfluous toadies.

Dealings with the police remain unpleasant in Minden, followed by the obligatory nightmare and dream of revenge (Section XVIII).

In Section XIX he visits the house where his grandfather was born in Bückeburg:

At Bückeburg I went up into the town,

To view the old fortress, the Stammburg,

The place where my grandfather was born;

My grandmother came from Hamburg.

From there he went on to a meeting with King Ernest Augustus of Hanover in that place, who, «accustomed to life in Great Britain» detains him for a deadly length of time. The section refers above all to the violation of the constitution by Ernst August in the year 1837, who was opposed by the seven Göttingen professors.

Finally, in Section XX, he is at the limit of his journey: In Hamburg he goes in to visit his mother. She, equally, is in control of her responsibilities:

- 1. Are you hungry?

- 2. Have you got a wife?

- 3. Where would you rather live, here with me or in France?

- 4. Do you always talk about politics?

Section XXI and XXII shows the poet in Hamburg in search of people he knows, and memories, and in Section XXIII he sings the praises of the publisher Campe. Section XXIV describes a meeting with the genius loci of Hamburg, Hammonia. A solemn promise of the greatest secrecy must be made in Old Testament fashion, in which he places his hand under the thigh of the Goddess (she blushes slightly – having been drinking rum!). Then the Goddess promises to show her visitor the future Germany. Universal expectation. Then the Censor makes a cut at the critical place. Disappointment. (Section XXV and XXVI)

With Section XXVII the Winter’s Tale ends:

The Youth soon buds, who understands

The poet’s pride and grandeur

And in his heart he warms himself,

At his soul’s sunny splendour.

In the final stanzas Heine places himself in the tradition of Aristophanes and Dante and speaks directly to the King of Prussia:

Then do not harm your living bards,

For they have fire and arms

More frightful than Jove’s thunderbolt:

Through them the Poet forms.

With a warning to the King, of eternal damnation, the epic closes.

A critic for love of the Fatherland[edit]

Deutschland. Ein Wintermärchen shows Heine’s world of images and his folk-song-like poetic diction in a compact gathering, with cutting, ironic criticisms of the circumstances in his homeland. Heine puts his social vision into contrast with the grim ‘November-picture’ of the reactionary homeland which presented itself to his eyes:

A new song, a better song,

O friends, I speak to thee!

Here upon Earth we shall full soon

A heavenly realm decree.

Joyful we on earth shall be

And we shall starve no more;

The rotten belly shall not feed

On the fruits of industry.

Above all Heine criticized German militarism and reactionary chauvinism (i.e. nationalism), especially in contrast to the French, whose revolution he understood as a breaking-off into freedom. He admired Napoleon (uncritically) as the man who achieved the Revolution and made freedom a reality. He did not see himself as an enemy of Germany, but rather as a critic out of love for the Fatherland:

Plant the black, red, gold banner at the summit of the German idea, make it the standard of free mankind, and I will shed my dear heart’s blood for it. Rest assured, I love the Fatherland just as much as you do.

(from the Foreword).

The ‘Winter’s Tale’ today[edit]

Heine’s verse-epic was much debated in Germany right down to our own times. Above all in the century to which it belonged, the work was labelled as the ‘shameful writing’ of a homeless or country-less man, a ‘betrayer of the Fatherland’, a detractor and a slanderer. This way of looking at Deutschland. Ein Wintermärchen was carried, especially in the period of Nazism, into a ridiculous antisemitic caricature. Immediately after World War II a cheap edition of the poem with Heine’s Foreword and an introduction by Wolfgang Goetz was published by the Wedding-Verlag in Berlin in 1946.

Modern times see in Heine’s work – rather, the basis of a wider concern with nationalism and narrow concepts of German identity, against the backdrop of European integration – a weighty political poem in the German language: sovereign in its insight and inventive wit, stark in its images, masterly in its use of language. Heine’s figure-creations (like, for example, the ‘Liktor’) are skilful, and memorably portrayed.

A great deal of the attraction which the verse-epic holds today is grounded in this, that its message is not one-dimensional, but rather brings into expression the many-sided contradictions or contrasts in Heine’s thought. The poet shows himself as a man who loves his homeland and yet can only be a guest and visitor to it. In the same way that Antaeus needed contact with the Earth, so Heine drew his skill and the fullness of his thought only through intellectual contact with the homeland.

This exemplified the visible breach which the French July Revolution of 1830 signifies for intellectual Germany: the fresh breeze of freedom suffocated in the reactionary exertions of the Metternich Restoration, the soon-downtrodden ‘Spring’ of freedom yielded to a new winter of censorship, repression, persecution and exile; the dream of a free and democratic Germany was for a whole century dismissed from the realm of possibility.

Deutschland. Ein Wintermärchen is a high-point of political poetry of the Vormärz period before the March Revolution of 1848, and in Germany is part of the official educational curriculum. The work taken for years and decades as the anti-German pamphlet of the ‘voluntary Frenchman’ Heine, today is for many people the most moving poem ever written by an emigrant.

Recently, reference to this poem has been made by director Sönke Wortmann for his football documentary on the German male national team during the 2006 FIFA world cup. The movie is entitled «Deutschland. Ein Sommermärchen». The world cup in 2006 is often mentioned as a point in time which had a significant positive impact on modern Germany, reflecting a changed understanding of national identity which has been evolving continuously over the 50 years prior to the event.

References[edit]

- ^ a b Amey, L. J. (1997-01-01). Censorship: Gabler, Mel, and Norma Gabler-President’s Commission on Obscenity and Pornography. Salem Press. p. 350. ISBN 9780893564469.

Ironically, Heine became famous because of censorship, particularly after he wrote a political cycle of poems entitled Germany. A Winter’s Tale in 1 844 that was immediately banned throughout the confederation

- ^ Franz Schubert, Sammlung der Lieder kritisch revidirt von Max Friedlaender, Vol 1., Preface by F. Max Müller (Edition Peters, Leipzig)

Sources[edit]

Translation into English

- Deutschland: A Not So Sentimental Journey by Heinrich Heine. Translated (into English) with an Introduction and Notes by T. J. Reed (Angel Books, London 1986). ISBN 0-946162-58-1

- Germany. A Winter’s Tale in: Hal Draper: The Complete Poems of Heinrich Heine. A Modern English Version (Suhrkamp/Insel Publishers Boston Inc. 1982). ISBN 3-518-03062-0

German Editions

- Heinrich Heine. Historico-critical complete edition of the Works. Edited by Manfred Windfuhr. Vol. 4: Atta Troll. Ein Sommernachtstraum / Deutschland. Ein Wintermärchen. Revised by Winfried Woesler. (Hoffmann und Campe, Hamburg 1985).

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Joseph Kiermeier-Debre. (Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich 1997.) (Bibliothek der Erstausgaben.) ISBN 3-423-02632-4

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2001.) ISBN 3-15-002253-3

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Illustrations by Hans Traxler.(Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-010589-7 (Paperback: Reclam, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-020236-4)

Research literature, Commentaries (German)

- Werner Bellmann: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. Illustrations and Documents. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-008150-5

- Karlheinz Fingerhut: Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. (Diesterweg, Frankfurt am Main 1992). (Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur) ISBN 3-425-06167-4

- Jost Hermand: Heines Wintermärchen – On the subject of the ‘deutsche Misere’. In: Diskussion Deutsch 8 (1977) Heft 35. p 234-249.

- Joseph A. Kruse: Ein neues Lied vom Glück? (A new song of happiness?) Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermärchen. In: J. A. K.: Heine-Zeit. (Stuttgart/München 1997) p 238-255.

- Renate Stauf: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Renate Stauf/Cord Berghahn (Editors): Weltliteratur II. Eine Braunschweiger Vorlesung. (Bielefeld 2005). p 269-284.

- Jürgen Walter: Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Heinrich Heine. Epoche — Werk — Wirkung. Edited by Jürgen Brummack. (Beck, München 1980). p 238-254.

External links[edit]

- German text at German Wikisource [1]

- German text at Project Gutenberg [2]

I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • X • XI • XII • XIII • XIV • XV • XVI • XVII • XVIII • XIX • XX • XXI • XXII • XXIII • XXIV • XXV • XXVI • XXVII

Германия

Зимняя сказка

Глава I

То было печальной ноябрьской порой;

Мрачнее день становился,

Рвал ветер поблёкшие листья с ветвей,

И я в дорогу пустился.

И чуть до границы доехал, в груди —

Почувствовал — застучало

Сильней, и кажется даже, в глазах

Мокренько будто бы стало.

И чуть я услышал немецкий язык,

В душе у меня ощутилось

Вдруг странное что-то: казалось, кровь

Из сердца нежно сочилась.

Малютка-артистка запела; она

И очень чувствительно пела,

И очень фальшиво, но тронуть меня

Игрой глубоко сумела.

Мне пела она про любовь, про её

Мученья, жертвы, свиданья —

Там, в выси небесной, в иной стране,

Где все исчезнут страданья.

Мне пела она о юдоли земной,

О счастьи, столь скоротечном,

О мире загробном, где дух, просветлён,

В блаженстве плавает вечном.

Мне пела она отреченья песнь,

Небесную эйапопейю;

Ребёнка-народ, чтоб унять его плач,

Давно баюкают ею.

Я знаю мелодию, знаю и текст,

И авторов знаю прекрасно;

Тайком они попивали вино,

Пить воду советуя гласно.

Нет, новую песнь, друзья, пропою

Для вас я — лучшего склада:

Устроить небесное царство здесь,

Уж здесь, на земле, нам надо.

Уж здесь, на земле, будем счастливы мы:

Про голод ни слуху, ни духу,

Того, что добыто прилежной рукой,

Не жрать ленивому брюху.

Достаточно хлеба растёт внизу,

Всем хватит милостью бога;

И миртов, и роз, красот и утех,

И сладких горошинок много.

Да, сладкий горошек, чуть лопнут стручки,

Для всякого здесь найдется;

А горнее царство пускай воробьям

И ангелам достается.

А вырастут крылья по смерти у нас, —

К вам, в горние ваши селенья,

Взлетим и вместе покушаем там

Блаженных тортов, варенья.

Да, новую песнь — прекраснее той!

С ней флейтам и скрипкам едва ли

Сравниться! Долой miserere! Звонить

По мертвым мы перестали.

Помолвлена дева Европа; ее

Ждет с богом свободы венчанье;

В объятья пали друг другу они,

Блаженствуют в первом лобзаньи.

И если венчались они без попа,

Отнюдь не ослаблен этим

Их брачный союз. Много лет жениху,

Невесте, будущим детям!

Да, новая, лучшая песня моя —

В честь брака их песнопенье!

В душе моей яркие звезды встают —

Небесное откровенье.

Восторгом диким пылают они,

Текут огневыми ручьями.

Я чую чудную силу в себе,

Я вырвал бы дубы с корнями.

Чуть стал я на землю родную, во мне

Волшебные соки струятся;

До матери вновь прикоснулся гигант,

И вновь в нем силы родятся.

Глава II

Меж тем как малютка про счастье в раю

Пускала под музыку трели,

Досмотрщики прусские мой чемодан

Внимательно осмотрели.

Всё перенюхали, рылись до дна

В рубашках и панталонах,

Искали кружев, вещей золотых,

А также книг запрещённых.

Глупцы! Чего в чемодане искать!

Ведь там ничего не найдётся.

Моя контрабанда в моей голове

Повсюду со мной везётся.

В ней тонкие кружева есть, до них

И брюссельским очень далёко:

Лишь стоит вынуть мне их, — и вас

Уколют они жестоко.

Я в ней драгоценные камни ношу,

Брильянты для дней грядущих,

Сокровища храма иных богов,

В великом Неведомом сущих.

И смею уверить, немало в ней

Есть также и книг схоронённых;

Моя голова — это птичье гнездо

Щебечущих книг запрещённых.

Поверьте, и в книжных шкапах сатаны

Зловреднее не бывает;

Гораздо опасней они и тех,

Что фон-Фаллерслебен слагает.

Стоявший рядом со мной пассажир

Заметил, что передо мною

Таможенный прусский союз, страну

Сковавший цепью одною.

«Таможенный прусский союз, — он сказал, —

Народности положит

Основу; раздробленым силам он

В едино слиться поможет.

Единство внешнее он принесёт,

Что мы зовём матерьяльным;

Цензура ж духовным единством снабдит —

И, значит, вполне идеальным.

Единство внутри принесёт она,

И в мыслях и в чувствах: нужно,

Чтоб родина наша единой была,

Единой внутри и наружно».

Глава III

В соборе ахенском погребен

Карл Magnus; пусть не смешает

Иной его с Карлом Майером — тем,

Что в Швабии проживает.

Я вовсе не склонен в соборе, в гробу

Лежать, как мертвец-император;

Согласен я лучше в Штуккерте жить,

Как самый плохой литератор.

На ахенских улицах скучно псам,

И молят они со смиреньем:

«Прохожий, дай нам пинка! Для нас

Послужит он развлеченьем».

Прошлялся я в этом скучном гнезде

Часок; на улице встретил

Военных прусских, и в них перемен

Особенных не заметил.

Всё серые те же плащи; воротник

Высокий и красный остался

(Сей цвет знаменует французскую кровь.

Как Кернер встарь выражался);

Всё тот же педантский, дубовый народ;

По-прежнему в каждом движеньи

Прямые углы; на каждом лице —

Застывшее самомненье.

Всё так же навытяжку ходят они

Шагами ходульно-прямыми,

Как будто тот фухтель, которым их встарь

Лупили, проглочен ими.

Да, фухтель ещё не исчез вполне,

В душе он у них пребывает,

И в дружеском «ты» старинное «он»

Сквозить ещё продолжает.

Усы — это новый лишь фазис косы

Старинного времени; косам,

Висевшим тогда на затылке, теперь

Висеть велели под носом.

Нашёл я довольно красивым костюм

Теперешний армии конной;

Шишак мне особо по вкусу — шлем

С верхушкой стальной, заострённой.

Тут рыцарством веет, и вспомнишь тут

Романтики милую пору;

Тик, Уланд, Фуке и мадам Монфокон

Являются нашему взору.

Тут вспомнишь прелести средних веков —

С ландскнехтами и пажами,

Что верность носили в своих сердцах,

А зад расшивали гербами.

Тут вспомнишь турниры, крестовый поход,

Культ женщин, богу обеты,

И веры век беспечатный, когда

Не издавались газеты.

Да, очень мне нравится этот шлем,

Он — знак остроумья на троне.

Его король изобрел. Остроты

Довольно в этом фасоне.

Я только боюсь, коль случится гроза,

В ваш мир романтики старой,

Пожалуй, притянутся тем острием

Новейших молний удары.

А вспыхнет война, — и убор головной

Полегче купить принудит:

Вам средневековый тяжёлый шлем

Помехою в бегстве будет.

На вывеске ахенской почты опять

Явилась мне птица, глубоко

Противная мне; вперила в меня

Свое ядовитое око.

Поганая птица! Ну, попадись

Мне в руки только, поверь, я

И когти хищные отрублю,

И выщиплю твои перья.

Потом у меня на высоком шесте

Ты в воздухе будешь качаться;

Я рейнских стрелков туда приглашу

В весёлой стрельбе упражняться.

Кто птицу сшибёт, тому молодцу

Корону и скиптр поднесу я;

Мы туш протрубим и «Ура, король!

Да здравствует!» — крикнем, ликуя.

Глава IV

Я к вечеру в Кёльн приехал, и тут

Услышал Рейна журчанье;

Немецкий воздух обвеял меня,

Тотчас оказав влиянье

На мой аппетит. Яичницы я

Поел с ветчиной; но соли

В ней было так много, что всё запить

Рейнвейном пришлось поневоле.

Как золото, в рюмках зелёных рейнвейн

Всё так же точно блистает;

Но если его ты не в меру хватил,

Он в нос тебе ударяет.

Щекочет сладко в носу у тебя,

С блаженством расстаться нет мочи.

И вот меня потянуло пройтись

По улицам, в сумрак ночи.

Ряд каменных зданий смотрел на меня.

Как будто хотел сказанья

Минувших веков поведать, открыть

Священного Кёльна преданья.

Здесь мир поповский в былые года

Своё благочестье правил;

Здесь было господство тех «тёмных людей»,

Которых Гуттен ославил.

Здесь в средневековом канкане монах

С монахиней изощрялись;

И Менделем кёльнским, Гохстратеном, здесь

Доносцы с ядом писались.

Здесь многое множество книг и людей

Пожары костров уносили,

Причем раздавался с церквей трезвон,

И «Кирье элейсон» гнусили.

Здесь глупость и злоба, сцепясь, как псы,

По улицам бегали блудно;

Их род, по слепой к иноверцам вражде,

Узнать доныне нетрудно.

Но что я вижу? Во мраке ночном

Встает, озарён луною,

Какой-то дьявольски чёрный колосс —

То кёльнский собор предо мною.

Бастилией духа он должен был стать

По мысли хитрого Рима:

«Зачахнет здесь немецкая мысль,

Тюрьмой гигантской теснима».

Но Лютер пришёл, и сказал своё

Великое «Стой!», — и скоро

Работу пришлось прекратить; с тех пор

Не стало больше собора.

Его незаконченность радует нас:

Нашли в ней себе оправданье

И памятник вечный — германская мощь,

И протестантства призванье.

О жалкий, глупый соборный совет!

Рукой бессильной вы мните

Достроить старую крепость, за труд

Неконченный взяться хотите!

Безумье! Пускай колокольчик в церквах

Звенит себе, сколько угодно,

Пусть вам подаянье дает еретик

И даже еврей — бесплодно!

Пусть в пользу собора великий Франц Лист

Играет, и пусть любезно

Король-декламатор читает стихи

Пред публикой, — бесполезно!

Не будет достроен кёльнский собор,

Хотя и доставлен глупцами

Из Швабии с этой целью большой

Корабль, гружёный камнями.

Не будет достроен, кричи не кричи

Вороны и филины — птица.

Которой любо, по старине,

В пыли церковной ютиться.

И даже такая придёт пора,

Что, вместо его окончанья,

В конюшню предпочтут обратить

Громаду этого зданья.

«Но если в конюшню его обратить,

То вот затрудненье какое:

Куда перенесть трёх царей, что там

В ковчеге лежат на покое?»

«Вот странный вопрос! В наше время нет

Нам нужды больше стесняться:

Не трудно трём восточным царям

В другую квартиру убраться.

Вы в Мюнстере можете их поместить —

Совет разумен, поверьте —

В трёх клетках железных, висящих там

На башне святого Ламберти.

Когда б оказалось, что нет одного

Из этого триумвирата, —

Ну, что ж! в замену восточному взять

На западе можно собрата».

Глава V

Я к рейнскому мосту, на самый вал

Пришёл, — и вот предо мною

Струит свои воды почтенный Рейн,

Светясь под мирной луною.

«Здорово, старый, почтенный Рейн!

Ну, как тебе поживалось?

Не раз я с тоской тебя вспоминал,

И сердце к тебе устремлялось!»

Сказал — и слышу в речной глубине

Сердитые, странные звуки,

Как будто бы кашель глухой старика,

Ворчанье и вздох докуки.

«Здорово, сынок! Приятно, что ты

Меня не забыл; примерно,

Тринадцать лет мы не виделись. Мне

Жилось это время прескверно.

Я в Бибрихе камни глотал, и они,

Признаться, невкусные были;

Но Никласа Беккера, друг, стихи

Желудок сильней отягчили.

Меня воспел он, как будто я

Ещё непорочная дева,

С которой никто не посмеет сорвать

Венка, страшась её гнева.

Когда мне эту глупую песнь

Услышать порой случится,

Готов я всю бороду вырвать свою,

В себе самом утопиться.

Что я не чистейшая дева — про то

Французы лучше узнали;

С моею водой они часто свои

Победные воды мешали.

Глупейшая песнь, глупейший поэт!

Меня он позорно ославил,

И политически тоже меня

В двусмысленном свете поставил:

Ведь если французы воротятся, мне

Придется краснеть от смущенья, —

Я часто у неба, в горячих слезах,

Просил об их возвращеньи.

Французов я очень любил всегда —

Такие, право, плутишки.

Что, всё ещё скачут они, поют?

Всё белые носят штанишки?

Весьма бы хотелось увидеть их,

Но только боюсь, пожалуй,

Насмешки пойдут из-за этих стихов

Проклятых, — и ради скандалу

Альфред де-Мюссе, эабияка-гамен,

Быть может, командуя ими,

Придёт барабанщиком и в меня

Ударит остротами злыми».

Так плакался бедный, почтенный Рейн,

Не мог остаться в покое.

Чтоб дух в нём поднять, в утешение я

Промолвил слово такое:

«Насмешки французов, мой славный Рейн,

Не бойся; французы былые

Исчезли, — не тот уж нынче народ;

Штаны у них тоже иные.

Штаны их не белы, а красны теперь,

Им пуговки новые дали;

Не скачут уж больше и не поют,

Задумчивы головы стали.

Они философствуют, темой бесед

Им служат Фихте и Гегель;

Охотно курят и пиво пьют,

И есть любители кегель.

Такие ж филистеры, как и мы,

Пожалуй, нас перегонят;

Меж них вольтерьянцев уж нет, они

Теперь к Генгстенбергу клонят.

Альфред де-Мюссе, это правда, гамен

По-прежнему, но напрасно

Не бойся: глумливый его язык

Сковать мы можем прекрасно.

Коль злой остротой его барабан

Ударит, мы свиснем другою,

Позлее — о том, что случалось с ним

У барынь красивых порою.

Итак, успокойся! И скверную песнь

Забудь до последнего слова.

Песнь лучшую скоро услышишь. Прощай.

С тобой увидимся снова!»

Глава VI

За Паганини повсюду ходил

Его spiritus familiaris

То в виде собаки, то в виде людском —

Поэта Георга Гаррис.

Пред важным событьем встречал Бонапарт

Фигуру красного цвета;

Свой демон был у Сократа; не бред

Людской фантазии это.

Я сам, за письменным сидя столом,

Ночною видел порою,—

Зловещий, замаскированный гость

Стоял у меня за спиною.

Он что-то скрывал под плащом, и когда

Случайно оно открывалось,

То странно блестело и топором,

Секирой смерти казалось.

Приземист и плотен он с виду был;

Глаза — как звёзды; в писаньи

Он не мешал мне и всегда

Держался на расстояньи.

Прошло много лет с той поры, как мне

Товарищ странный являлся, —

И вдруг в эту тихую лунную ночь

Он в Кёльне вновь повстречался.

Задумчиво шлялся по улицам я,

Вдруг вижу его за спиною;

Как тень — неотступен: иду — идёт;

Я стану, и он со мною.

Стоит и как будто чего-то ждёт;

Пойду умышленно скоро, —

Он тоже шаги ускоряет. И так

Пришли мы на площадь собора.

В досаде, к нему обратясь, я сказал;

«Тебя зову я к ответу:

С чего ты вздумал за мною ходить

В полночную пору эту?

Тебя я встречаю всегда в часы,

Когда мировые стремленья

Родятся в груди моей, а в мозгу

Проносятся озаренья.

В меня неподвижный и пристальный взгляд

Вперил ты. Что ты скрываешь

С таинственным блеском под плащом?

Кто ты, чего ты желаешь?»

Он сухо, почти флегматично мне

Ответил: «Брось заклинанья,

Прошу тебя очень; не к месту здесь

И громкие эти воззванья.

Отнюдь я не призрак и вовсе не встал,

Как пугало, из могилы;

Философ я слабый, и мне цветы

Риторики тоже не ми́лы.

Натурой я практик, спокоен всегда,

Молчание сохраняю;

Но знай, — что задумано в мыслях тобой,

Немедля я исполняю.

И если мне даже приходится ждать,

Ждать долго, — работе всецело

Я отдан, пока её не свершу.

Ты мыслишь, я делаю дело.

Ты — властный судья, я — немой палач;

Ты ставишь решенье, я же

Послушно исполнить спешу приговор,

Хотя б неправедный даже.

Пред консулом в Риме, бывало, несли

Секиру, порядка ради;

Ты ликтора тоже имеешь, но он

Тебя провожает сзади.

Да, знай, я — твой ликтор; везде за тобой

Хожу; в любое мгновенье

К услугам твоим мой блестящий топор;

Я — мысли твоей свершенье».

Глава VII

Пришёл я домой и уснул, точно был

Святым убаюкан духом.

В немецких постелях так сладко лежать, —

Они наполнены пухом.

Как часто в изгнаньи мечтал я с тоской

Про сладость родной перины,

Когда в бессонные ночи лежал

На жёстких матрацах чужбины.

Прекрасно спится и грезится нам

На нашей постели пуховой;

В минуты эти с немецкой души

Спадают земные оковы.

Она себя чует свободной и ввысь,

В небесные мчится селенья.

О, души немецкие! В грёзах ночных

Как горды ваши паренья!

Заслышав ваш полёт, в небесах

Дрожат бессмертные боги;

И крыльев размахом звезду за звездой

Сметаете вы с дороги.

Французам и русским подвластна земля,

Британцам море покорно,

Но в царстве воздушном мечтательных грёз

Немецкая мощь бесспорна.

Здесь в наших руках гегемония; здесь

Мы все нераздельно слились,

Не так, как другие народы, — они

На плоской земле развились.

Когда я заснул, мне привиделся сон:

По улицам древнего Кёльна,

Облитым ярким сияньем луны,

Я странствовал вновь бесцельно.

Мой чёрный таинственный спутник вновь

Со мной шёл рядом. Сгибались

Колени, отчаянно я устал,

Но мы вперёд подвигались,

Всё дальше. Сердце в груди моей

Разверстой раной зияло,

И, капля за каплею, алая кровь

Из раны этой бежала.

Порой я обмакивал пальцы в кровь

И — случаи были нередки —

На воротах домов по пути

Кровавые ставил метки.

И только что знак поставлю такой

На доме, звон погребальный

Раздастся издали, словно

Болезненный и печальный.

А в небе месяц тускнел, и тьма

Сгущалась; в дикой погоне

Зловещие тучи грядой неслись

За ним, как чёрные кони.

Мой тёмный товарищ с топором

По-прежнему шёл нераздельно

Со мной, и долго по улицам мы

Вдвоём бродили бесцельно.

Бродили, бродили — и вновь пришли

На площадь ту же; находим

В полночную пору собора дверь

Открытой настежь — и входим.

В громадном пространстве царили смерть

И ночь, и молчанье; горели

Местами лампады, как будто тьму

Чернее сделать хотели.

Я долго ходил вдоль высоких колонн,

И только шаги за спиною

Звенели: то спутник был; он и здесь

Шагал безмолвно за мною.

И вот мы в капелле восточных царей;

Свечами она пламенела

И массою драгоценных камней

И золотом ярко блестела.

Но чудо какое! Святые волхвы,

Что неподвижно лежали

Уж сколько веков, теперь на своих

Гробницах восседали.

Скелеты облёк фантастичный наряд;

Украшены гордо венцами

Их жёлтые черепы; держат скиптр

Они костяными руками.

И, как у кукол, их кости, давно

Иссохшие, шевелились,

И в воздухе запахи гнили, а с ней

И ладана проносились.

Один даже ртом шевельнул, и меня

Почтил своим объясненьем,

До крайности длинным, — за что я ему

Обязан высоким почтеньем:

Во-первых, за то, что он мёртв; во-вторых, —

Царём когда-то считался;

А в-третьих, — его признали святым…

Но я равнодушен остался.

И так, засмеявшись, ему сказал:

«Что проку в твоих разъясненьях?

Я вижу, что с прахом былых времен

Ты связан во всех отношеньях.

Ступайте отсюда! Вам место одно —

Во мраке сырой могилы;

Сокровища этой капеллы, возьмёт

Жизнь, полная власти, силы.

Грядущего конница — дайте срок —

В соборе, здесь поселится;

Не выйдете мирно, так палками вас

Заставлю в бегство пуститься».

Сказал и назад обернулся — и вдруг

Ужасное вижу сверканье

Ужасной секиры: мой спутник немой,

Поняв моё приказанье,

Приблизился с секирой своей

К былых суеверий скелетам

И начал несчастных рубить и рубить,

Рубить нещадно. Ответом

Ему отгрянуло эхо от стен,

От сводов! И вновь полился

Кровавый поток из груди моей,

И в ужасе я пробудился.

Глава VIII

До Гагена стоит из Кёльна проезд

Пять талеров прусских; достался

Билет мне в открытом возке: дилижанс

Уж занятым оказался.

Осенняя сырость; телега в грязи

Кряхтела. По скверной дороге

И скверной погоде, всему вопреки,

Я был в отрадной тревоге.

Ведь это воздух отчизны! Он жжёт

Своей живительной силой

Мне щёки, И эта дорожная грязь —

Ведь грязь моей родины милой!

Приветно кони махали хвостом,

Как будто я друг их старинный,

И мне Аталантовых яблок милей

Был круглый помёт лошадиный.

Вот Мюльгейм проехали. Город хорош,

Хорош и нрав у народа —

Прилежный, скромный. Я не был здесь

С весны тридцать первого года.

В ту пору на всём был цветочный наряд,

И птицы в ветвях щебетали,

И солнце смеялось, в игре лучей,

И люди, надеясь, мечтали —

Мечтали: «Ну, скоро уйдут теперь

И тощие рыцари наши;

Из длинных железных бутылок нальём

Питья им в прощальные чаши.

И с песнями, с пляской, с хоругвью своей

Трёхцветной свобода прибудет;

Пожалуй, что ею и Бонапарт

Из гроба к нам вызван будет!»

Ах, господи! Рыцари всё ещё здесь!

И сколько этих болванов,

Что, тощи как спички, явились к нам,

Теперь превратились в пузанов!

У бледных каналий, сиявших тогда

Надеждой, верой, любовью,

Теперь, в угощеньях нашим вином,

Носы как налиты кровью.

Свобода ногу свихнула себе,

Хромает, уж нет отваги;

На башнях парижских грустят, опустясь,

Её трёхцветные флаги.

Восстал меж тем император, но так

Задор его усмирили

Британские черви, что он допустил,

Чтоб вновь его схоронили.

Я сам погребение видел, когда

Златую везли колесницу;

На ней златые богини побед

Златую держали гробницу.

Медлительно вдоль Елисейских Полей,

Под аркою Триумфальной,

Сквозь снежные хлопья и сквозь туман

Тянулся хор погребальный.

В игре музыкантов был страшный разлад, —

От стужи они коченели;

Орлы со штандартов на меня

С печалью немой глядели.

Толпой привидений казался народ,

Ушедший в память былого;

Пред ним императорский сказочный сон

Был чарами вызван снова.

Я плакал в то утро печальное. Взор

Невольно слезой омрачился,

Когда предо мною забытый крик:

«Vive l’Empereur!» прокатился.

Глава IX

Из Кёльна в осьмого три четверти мы

Уехали; к трём уже были

На Гагенской станции; здесь в этот час

Обедом нас покормили.

Тут старогерманская кухня была

В её красе настоящей.

Привет мой кислой капусте! По мне

Твой запах всех прочих слаще.

Каштаны в зелёном салате! Ел

У матушки их я когда-то.

Привет и треске родимой! Умно

Ты плаваешь в масле!.. О, свято

Вовек остается для нежных сердец

Отечество!.. Да, признаться,

Люблю я и яйца и мелких сельдей,

Когда хорошо прокоптятся.

Как радостны в брызжущем жире своём

Сосиски! Смирно лежали,

Как ангелы, жареные дрозды

В компоте, и щебетали:

«Здорово, земляк! Давно тебя

Не видели мы! За границей

Ты проживал, и компанию там

Водил с нездешнею птицей».

Меж яств и гусыня была — существо

Чувствительной, кроткой породы.

Кто знает? Быть может, она меня

Любила в былые годы?

Смотрела она на меня тепло

И преданно, и уныло;

Душа в ней, наверно, нежна, мягка,

Но тело прежёстким было.

Свиную голову затем

Нам подали тоже на блюде;

Доселе рыла свиные у нас

Венчают лаврами люди.

Глава X

Сейчас же за Гагеном стало темно;

Я странный озноб всю дорогу

До Унны в кишках ощущал; лишь там,

В трактире, согрелся немного.

Здесь пуншу стакан получил я из рук

Приветливой юной красотки;

Как шёлк золотой — её кудри; глаза,

Как отблеск месяца, кротки.

Её шепелявый вестфальский акцент

С восторгом слушал опять я,

И память о прошлом в парах пуншевых

Воскресла: милые братья,

Я вспомнил вас, вестфальцы мои,

И Гёттинген, где напивались

Мы с вами и, нежно в объятьях сплетясь,

Под стол потом опускались.

Да, милых и добрых вестфальцев всегда

Любил я; такой это верный,

Надёжный и крёпкий народ, без следа

Бахвальства, лжи лицемерной.

Как славно, со львиной душой своей,

Стояли они на мензуре!

В их терцах и квартах блюлись

Согласно честной натуре.

Прекрасно фехтуют, прекрасно пьют;

Когда поцелуем их губы

Скрепляют дружбу, то плачут они —

Чувстительно-нежные дубы!

Пусть небо хранит тебя, славный народ,

И счастье тебе посылает,

От славы излишней, от войн тебя,

От всяких геройств спасает.

Сынам твоим пусть помогает оно

Сдавать успешно экзамен;

А дочек прилично и мило ведёт

К венцу желанному. — Amen!

Глава XI

Вот лес Тевтобургский; описан он

У Тацита; вот перед нами

Болото славное, то, где Вар

Завяз со своими полками.

Здесь Германа дланью он был сражён,

Херусского славного князя.

Победа немецкой народности здесь

Одержана, в этой гря́зи.

Когда бы с ордой белокурой своей

Не выиграл Герман сраженья,

Конец бы немецкой свободе, и нам

Под Римом быть, без сомненья.

Нам римские нравы и римский язык

Давно бы были привиты;

Весталки и в Мюнхене бы нашлись,

И швабы звались бы «квириты».

Гаруспексом Генгстенберг стал бы — в кишках

Бычачьих искать ответов;

Неандер бы авгуром стал — от птиц,

В полёте их, ждать советов.

Бирх-Пфейфер пила бы скипидар.

Подобно римлянкам знатным,

(У них, говорят, от того моча

Особо была ароматной).

И не был бы Paумep немецкая дрянь,

Он стал бы — римский Дрянаций,

Без рифм писал бы стихи Фрейлиграт,

Как некогда Флакк Гораций.

Грубьян-попрошайка, папаша Ян,

Звался б теперь Грубиянус;

Me Hercule! Масман беседы б вел

Латынью — Марк Туллий Масманус.

Поборники правды дрались бы лишь

С гиенами, тиграми, львами.

Сражаться бы им не пришлось теперь

В ничтожных журналах с псами;

На место трёх дюжин владык одного

Нерона имели б народы;

Себе мы бы резали жилы на зло

Презренным врагам свободы.

Haш Шеллинг, вторым Сенекою став,

Под этим пал бы конфликтом;

Корнелиус мог бы услышать от нас:

«Cacatum non est pictum».

Но Герман противника победил,

И изгнаны им иноземцы:

Вар пал со своими полками, и мы

По-прежнему, к счастью, немцы.

Мы — немцы, как прежде; опять говорим

Мы по-немецки; куда бы

Ни двинулись, Esel — названье осла,

Не asinus; швабы — швабы.

И Раумер, как прежде, немецкая дрянь,

Украшен орденским знаком;

Всё рифмами пишет стихи Фрейлиграт,

Не стал Горацием Флакком.

И Масман латынью речей не ведёт,

Бирх-Пфейфер творит лишь драмы,

Не пьёт скипидара дрянного она,

Как римские светские дамы.

О Герман, тебе мы обязаны всем!

Народ благодарным остался

И в Детмольде памятник ставим тебе, —

Я сам на днях подписался.

Глава XII

Ползёт наша бричка в лесной темноте.

Вдруг треск подо мной. Отлетело,

Сломавшись, у нас колесо. Стоим,

Совсем незабавное дело!

Слезает почтарь и в деревню спешит;

А я, одинокий, остался

Средь леса, в полночную пору. Вдруг

Отчаянный вой раздался.

То волки голодную глотку свою,

Сойдясь в кружок, разевают;

В ночной темноте огневые глаза,

Как свечи, горят и сверкают.

Наверно, узнав о приезде моём,

Почётный приём захотели

Устроить мне — осветили лес

И хором привет запели.

Да, ясно я вижу теперь: это мне

Устроили серенаду.

Я стал в позитуру и произнёс

С растроганным видом тираду:

«Товарищи волки! Я счастлив себя

Сегодня видеть в собраньи

Сердец благородных, от коих ко мне

С любовью летит завыванье.

Что в эту минуту чувствуя я,

Не выразить словом, конечно;

Прекраснейший этот час для меня

Останется памятным вечно.

Примите мою благодарность за то

Доверие, коим почтили

Меня и с которым вы мне не раз

Во дни невзгоды служили.

Товарищи волки! Из вас не один,

Во мне усомнясь, не попался

На удочку плутов, кричавших, что я

На сторону псов передался;

Что стал я отступником и вступлю

Гофратом в стадо овечье;

Считал унизительным я для себя

Оспаривать это злоречье.

Хоть шубой овечьей себя порой

В холодные дни я грею,

Но верьте, что счастье овец никогда

Мечтой не бывало моею.

Да, я не овца, не треска, не гофрат,

Не пёс, — мне волки лишь любы;

Я волком остался, как был, у меня

Всё волчье — сердце и зубы!

Я — волк и по-волчьи вою всегда;

Здесь каждый рассчитывать может

И впредь на меня; помогайте себе

Вы сами, — и бог вам поможет».

Такую-то речь я им произнёс,

Совсем не готовившись; эти

Слова, исказив их, Кольб поместил

Потом во «Всеобщей Газете».

Глава XIII

Вот Падерборн. Солнце сегодня взошло

С досадливым выраженьем,

Ведь занято скучной работой оно —

Дурацкой земли освещеньем.

Осветит одну половину её,

Полёт направит в другую,

А первая тою порою, глядь,

Во тьму погрузилась ночную.

Не может управиться с камнем Сизиф,

Данаевы дочери даром

Льют воду в бочку, и солнце вотще

Горит над земным нашим шаром!

Туман разошёлся, и алой зари

Лучи предо мной осветили

У края дорожного образ того,

Кого ко кресту пригвоздили.

Твой образ всегда мне внушает страх,

Несчастный мой прародитель,

Глупец, желавший мир искупить,

Человечества ты спаситель!

Плохую шутку люди с тобой,

Сыграли в своем коварстве!

Зачем без оглядки ты им говорил

О церкви, о государстве.

К несчастью, ещё не знаком был твой век

С печатным станком чудесным;

Наверное, книгу бы ты написал

По всем вопросам небесным.

Чтоб ею не был уколот никто,

В ней сделал бы цензор изъятья;

Любовно спасла бы цензура тебя

От крестного распятья.

Ах, если б нагорную проповедь ты,

Построил в словах пристойных!

С изрядным талантом твоим и умом

Ты мог бы щадить достойных.

Менял и даже банкиров бичом

Из храма ты гнал в ослепленьи —

Несчастный мечтатель! Теперь ты висишь,

Как предостереженье.

Глава XIV

По голой равнине при ветре сыром

В грязи плетёмся уныло.

Но в сердце моем звучит и поёт:

«Ты, солнце, каратель-светило!»

Так старая песня кончалась, — её

Мне нянька часто певала,

«Ты, солнце, каратель-светило!» — как зов

Лесного рожка звучало.

Та песня поёт об убийце; он жил

В довольстве, в весельи блестящем;

Но вот, наконец, был найден в лесу

На иве плакучей висящим.

И к дереву смертный его приговор

Гвоздём прибит был: свершило

Судилище фэмы свой мстительный суд —

Ты, солнце, каратель-светило!

Убийца был солнцем к суду привлечён,

Оно обвинить побудило;

Оттилия крикнула в смертный час:

«О солнце, каратель-светило!»

Чуть вспомню ту песню, — и няню свою

Старушку я вспоминаю:

Все складки, морщины на смуглом лице

Так живо себе представляю!

В деревне вестфальской родившись, она

Имела запас превосходный

Преданий, сказок, волшебных легенд

И песен в манере народной.

С каким я биением сердца внимал

Рассказу про королевну

Что, косы плетя золотые, в степи

Сидела одна ежедневно.

Гусей сторожила в степи она;

Когда ж вечерком загоняла

Их в город обратно, всегда у ворот

В глубокой скорби стояла.

Прибита была к ним коня голова, —

Она королевне знакома!

Ах, конь этот бедный её принес

В чужбину из отчего дома.

Вздыхает до слёз королевская дочь:

«О Фалада, ты повешен!»

И голова отвечает с ворот:

«Я за тебя безутешен!»

Вздыхает до слёз королевская дочь

«Когда бы мать это знала!»

И голова отвечает с ворот:

«Ей сердце б весть разорвала!»

Не смея дохнуть, я старухе внимал,

Когда, уж в тоне серьёзном,

О Ротбарте речь заводила она,

Об императоре грозном.

Она уверяла, что он не мёртв,

Как думает мир наш ученый:

Он жив и скрывается только в горе,

Дружиною окружённый.

Кифгейзер — гора та зовётся; внутри

Пещера; высоко аркады

Возносятся в залах, и там горят

Таинственным светом лампады.

И первая зала — конюшня; туда

Войди, — увидишь стоящих

У ясель тысячи тысяч коней

В серебряных сбруях блестящих.

Оседланы, взнузданы кони, но

Недвижны; не слышно ржанья

И стука копыт, точно здесь стоят

Чугунные изваянья.

А в зале второй на соломе лежат

Тысячами солдаты;

Воинственно грозны лица — народ

Здоровый и бородатый.

С оружьем, в броне с головы до ног

Вся армия; да, но тоже

Лежат храбрецы недвижно; сковал

Их сон непробудный на ложе.

Вдоль третьей залы громадный склад

Различных видов оружья —

Тут шлемы, секиры, брони, мечи

И старофранкские ружья.

Немного здесь собрано пушек, но их

Трофей построить достало,

И знамя воздвигнуто в высоте

Над ним, чёрно-золото-ало.

В четвёртой — сам император. Сидит

На каменном стуле, рукою

Могучей о каменный стол опершись,

С опущенной головою.

Сидит он много веков; борода,

Как пламя красна, достигает

Уже до земли; то глазом моргнет,

То брови мрачно сдвигает.

Он спит иль думает думу? Решить

Нельзя; но пусть лишь настанет

Желанный, давно ожидаемый час, —

И он могуче воспрянет.

Он схватит доброе знамя, и крик:

«Встать! на коня!» — пронесётся

По залам высоким: заслышав зов,

Вся конница вмиг проснется.

И вскочит, оружьем стуча, на коней,

Топочущих, ржущих ретиво;

Труба гремит, и в мир боевой

Помчались всадники живо.

Все выспались вдоволь, и бьются все

Отлично, ездят отлично;

Убийц покарать император решил

И судит их самолично;

Убийц, чьё коварство в былые дни

Германию осквернило —

Чистейшую деву в кудрях золотых…

О солнце, каратель-светило!

Пусть, в замках укрывшись, считают себя

В покое наглые трусы, —

От мстительной петли они не уйдут,

От гневной руки Барбаруссы!

Чудесные сказки старушки моей

Звучат так отрадно, мило!

И суеверное сердце поёт:

О солнце, каратель-светило!

Глава XV

Холодный, как лёд, как игла, колюч,

Льёт дождь; по грязной дороге

Лошадки, печально хвостом шевеля,

Усталые тянут ноги.

Почтарь на козлах трубит в свой рожок,

Я эту песенку знаю:

«Три всадника едут рядком из ворот!»

Я в смутные грёзы впадаю.

Клонила дремота меня, — я заснул,

И сон затем мне приснился,

Что я с императором Ротбартом вдруг

В его горе очутился.

На каменном стуле, на каменный стол

Склонившись, уж не сидел он,

И важного вида, в каком представлять

Привыкли его, не имел он.

По залам он спокойно гулял,

Болтал со мной откровенно,

И, как антикварий, показывал всё,

Что редкостно и что ценно.

В палате с оружьем он мне объяснил,

Как должен быть в дело пускаем

Бердыш; и ржавчину с древних мечей

Стирал своим горностаем.

Метёлкой из перьев павлиньих затем

От пыли чистил булаты,

Доспехи различного рода — щиты,

Забрала, шлемы и латы.

Смёл пыль со знамени он и сказал:

«Вот чем горжусь наиболе,

Что нет до сих пор червоточин в древке,

И шёлк не попорчен от моли».

Когда же в залу мы с ним перешли,

Где тысячи воинов, к бою

Готовых, лежали и спали, старик

Сказал, довольный собою:

«Здесь тише бы нам говорить и ходить,

Чтоб не проснулись солдаты;

Столетье опять истекло, и как раз

Сегодня выдача платы».

И вот он тихо приблизился к ним

И каждому — вижу — солдату

Украдкой, чтоб сон не нарушить его,

В карман кладёт по дукату.

Увидев, что я удивлён, он сказал:

«На каждого человека

Положен за службу дукат; я его

Плачу в последний день века».

При этом старик ухмылялся. А там,

Где кони безмолвные рядом

Стояли недвижно, он руки потёр

С особо радостным взглядом.

И стал лошадей поштучно считать

И хлопать по крупам руками;

Считал и считал, причем шевелил

Тревожно и быстро губами.

«Нет, всё ещё, вижу, неполон комплект, —

Сердясь, старик, замечает, —

Солдат и оружья достаточно мне,

А вот коней не хватает.

Скупать наилучших коней я давно

Своих ремонтёров отправил

По целому свету — и к прежним коням

Немало новых прибавил.

Жду только комплекта — тогда, на врага

Ударив, добуду свободу

Отчизне и ждущему с верой меня

Так долго уже народу».

Так мне говорил император, — а я:

«Ударь, старина почтенный,

Ударь, — коль не хватит коней у тебя,

Возьми ослов для замены».

Но Ротбарт с улыбкою возразил:

«Нет нужды нам торопиться;

Ведь Рим не в один же построен день,

И медленно дело спорится.

Что нынче не вышло, то завтра придёт;

Дуб крепнет не спешно, но рьяно;

И в Римской империи говорят:

Chi va piano, va sano».

Глава XVI

Толчок экипажа меня разбудил;

Но снова веки упали.

И скоро опять я заснул, и опять

Мне Ротбарт снился. Гуляли,

Как прежде, по залам пустынным мы,

Болтая; про то и про это

Расспрашивал он и желал узнать

Все новости нашего света,

Оттуда десятки уж целые лет

Старик не имел никакого

Известья, — почти с Семилетней войны

Хотя б единое слово!

«Что делает Каршин? Моисей Мендельсон? —

Расспрашивал он с интересом. —

Людовик Пятнадцатый как с Дюбарри —

Своей графиней-метрессой?»

«О, как, — я вскричал, — ты отстал, государь!

Моисея давно схоронили

С супругой Ревеккой, и сына их

Абрама косточки сгнили.

От брака Абрама и Лии рождён

Сын Феликс, мальчик проворный.

Ему в христианстве весьма повезло,

Он капельмейстер придворный.

И старая Каршин уж умерла,

И дочь её Кленке скончалась;

В живых, говорят, только внучка её,

Гельмина Чези, осталась.

Пока был Людовик Пятнадцатый жив,

Жилось Дюбарри превосходно;

На старости лет гильотинным ножом

Казнили её всенародно.

Людовик Пятнадцатый умер в своей

Постели мирной кончиной;

Шестнадцатый с супругою был

Публично казнён гильотиной.

На казнь королева бесстрашно пошла,

Как сану её подобало;

Когда ж Дюбарри на помост вели,

Кричала она и рыдала».

Тут император, как вкопанный, стал,

С весьма испуганной миной,

И говорит: «Бога ради, скажи,

Что значит: казнить гильотиной?»

«Казнить гильотиною… — я сказал, —

Новейшая это метода,

Которой в гроб отправляют людей

Всех званий, всякого рода.

При этой методе пускается в ход

Новейшая машина:

Её изобрёл господин Гильотэн,

Названье ей — гильотина.

Ремнями к доске ты привязан; её

Опустят; ты вдвинут в продольный

Проход меж бревен высоких; вверху

Висит топор треугольный.

Потянут за шнур, — и топор с высоты

Вниз живо, весело мчится;

При этом случае голова

В мешок под доской катится».

Но тут император меня перебил:

«Молчи! Об этой машине

И знать не хочу! Сохрани меня бог

Дать ход такой гильотине!

Король с королевой! Ремнями! К доске

Привязаны! Слыхано ль это?

Ведь тут нарушают почтенья закон,

Ведь гибель тут этикета!

Да ты-то кто такой, чтоб ко мне

Так смело на ты обращаться?

Постой, я до дерзостных крыльев твоих

Сумею скоро добраться.

Всю желчь твоя речь подымает во мне. —