Николай Воронов

Голубиная охота

Повести

Голубиная охота

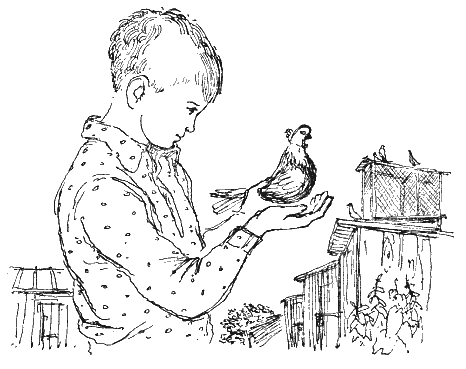

Петька Крючин был счастливчиком! Во-первых, он держал голубей. Во-вторых, жил на конном дворе, в доме, крытом пластинами шифера. В-третьих, у него был отец, да вдобавок к отцу — старший брат, тоже заступник и взрослый человек. Я не завидовал Петьке. Хотя с той мальчишечьей поры прошло много лет, я точно помню, что не завидовал. Просто становилось обидно, когда он гонял голубей, а калитка и ворота были заперты, и ты, отираясь возле них, страдал, как от большого горя, а над твоей маетой издевался какой-нибудь Федька Печерников, у которого уже растут усы, и так допекал, что ты кидался на Федьку драться, но не мог его одолеть. Вот тогда и становилось обидно, что у Петьки столько всего: и голуби, и лошади, и отец, и старший брат, а ты — безотцовщина, и что мать и бабушка не разрешают заводить голубей, уповая на то, что барак против этого и что совсем плохо буду учиться.

Я назвал Петьку счастливчиком не потому, что раньше считал его счастливчиком: я назвал его так теперь. Тогда я жил с постоянным чувством счастья, поэтому только изредка обнаруживал различие между Петькиным и собственным положением, но и оно тотчас забывалось: вспоминал о матери. Для меня никто и ничто ни в чем не могло быть равнозначно ей. Если бы мне отдали все голубятни и конные дворы города, а для защиты приставили борцов Госцирка, лишь бы я согласился жить порознь с матерью, то я, сколько бы ни уговаривали, не пошел бы на это.

Вероятно, еще потому мои обиды были короткими, что Петька обычно пускал меня во двор, правда, со строгим предупреждением, чтобы я смирно стоял в сторонке вместе с другими мальчишками, которых он выделял, покуда не понадоблюсь.

Поднимался Петька на зорьке. Покамест въезжают во двор, сидя перед своими грохочущими бочками, те золотари, что работали ночью, да выезжают со двора те, которым днем орудовать черпаками, он проснется, а потом уж и не улежит в постели: чуть свет заядлые голубятники обганивают молодых и новых голубей, тут самый раз и ловить чужаков. И мы, конечно, поднимаемся рано. Он привечает нас, но мы ему и нужны. Если не появишься вслед за солнцем, то он будет покрикивать на тебя, а когда проспишь часов до восьми, то не станет замечать. Прогнал бы, куда было бы легче. А то и прогонять не прогоняет и словно тебя нет во дворе.

Но обычно было иначе. Ты входишь во двор — Петька подметает землю перед будкой, поглядывая на небо. Он разноглазый, чуточку раскосый, а на редкость зорок. Время от времени он посылает кого-нибудь из нас: меня, Саню Колыванова (он, чуть пригибаясь за нашими спинами, курит, выпуская дым под рубашку). Петька ненавидит куряк: Колесника, по прозвищу Генка Надень Малахай, сивого Тюлю (он полуспит, и его синеватые веки закрываются, будто вечером у курицы) посылает сбегать то к голубятне татаренка Мирхайдара, то к голубятне Жоржика Мингани, отец которого был на строительстве металлургического комбината в группе техспецов, приехавших из Италии, было остался в городе, женившись на Кате Иванцовой, но, как повторяла она, в самый раз спохватился и улизнул.

Прибежав обратно, мы сообщали Петьке о том, что происходит возле их будок. Если нам удавалось подслушать, что либо тот, либо другой собирается шугать нового голубя или пискунов из свежего выводка, мы стремглав мчались на конный двор. Петька давал нам турманов, лебедей, рябых, краснохвостых, желтых, бусых, и мы подтаскивали их, то есть, выдернув подол рубахи из-под ремня, выпускали их под стаю Мирхайдара и Жоржика. Когда голуби уводили с собой чужака и он вместе с ними кружил над конным двором, тут хмуроватый, медлительный Петька становился проворным. Он швырял из будки нелётных голубей, засидевшихся — выводили птенцов, отяжелели, отвыкли летать, — обдерганных, связанных в крыльях, даже пискунов, у которых еще не совсем отросли костыши. Потом он хватал их с земли, подбрасывал, они падали, треща перьями. Этот треск напоминал распадение молниевых разрядов. Наверно, из-за этого и казалось, что сам Петька, шуруя, выделяет электрический ток. Голуби, соскучившиеся за ночь о полете, тянули вверх. Но в конце концов на них действовало то, что Петька беспрестанно давал осадку, они начинали снижаться и садились рядом на пол — на подметённую землю. Петька бросал горсти зерна поближе к порогу, туда устремлялись голуби, чужак, поозиравшись, семенил к пшенице (и он не прочь полакомиться) и оказывался в будке, куда Петька загонял его вместе со своими голубями или забивал ладонью, когда он, вспорхнув с порога, хотел рвануть в высокую синь.

Однажды унесли Петькиных голубей. Тихо унесли. Запора не срывали, досок не выламывали. Отомкнули пудовый амбарный замок и опять закрыли, сложив голубей в мешок. Аккуратисты! Никто из голубятников не мог припомнить таких чисто работающих воров.

От зари до зари он топтался возле будки: лицо вскинуто вверх, кепка валяется на полу. Ждет, что придут его голуби — умные, натасканные, — везде выбрасывал их на дальних окраинах, и отовсюду прилетали. Связывай не связывай, обрывай не обрывай — придут. Пискуны и те наверняка придут. Неделя миновала, однако голуби не появлялись. Ни старые, ни молодые. А он все смотрел в небо от рассвета до заката. И тогда мы, кого презрительно дразнили «Петькиными шестерками», стали ездить и бродить по городу. Повезло лишь мне: я обнаружил пару краснохвостых и лебедей на Туковом поселке у голубятника по кличке Банан За Ухом (в действительности у него за ухом было родимое пятно, крупное и продолговатое). Ни слова не говоря, я достал из гнезд краснохвостых и лебедей и сунул за пазуху. Выйдя из балагана, я схватил стальной прут, и, покамест с оглядкой шагал до трамвая, мне пришлось отмахиваться от самого Банана За Ухом и от его приспешников.

Петька плакал, говорил, что разрешает мне в его отсутствие брать ключ от будки и выпускать голубей, а назавтра, когда мы осадили сахарно-белого чужака и попробовали схватить с пола: на пшеницу не позарился, а как только теснили к открытой двери, взлетел на конек будки, — но не сумели, то Петька обвинил в этом меня и толкнул плечом, чего раньше не позволял. Я ушел. Даже у барака слышался его несправедливый ор.

Вечером я выцыганил у матери червонец. Пришлось пообещать, что в новом учебном году добьюсь хорошей успеваемости и дисциплины, что не буду камнями спугивать голубей с барачной крыши и переплывать пруд том месте, где ширина около двух километров.

Поутру бабушка забрала меня и Саню Колыванова на могилки, где покоился ее сын Александр Иванович, доводившийся мне дядей, а Сане отцом. Мы переплыли пруд на катере и двинулись в гору. До того как Урал перегородили плотиной, кладбище находилось недалеко от воды; чтобы не залило, его перенесли на холм. Куда закопали прах Александра Ивановича, бабушка не знала, но всегда садилась рядом с бугорком, на котором рос паслен. Тут она кормила нас и, прежде чем спуститься к Уралу, выкладывала из корзины в ровик возле могилы крендели, шаньги, яички, конфеты — для нищих, для детей и для всякой божьей твари. Все это она посыпала серебром, вынутым из кармана фартука, который по-деревенски назывался запоном.

Читать дальше

Николай Воронов

Голубиная охота

Повести

Голубиная охота

Петька Крючин был счастливчиком! Во-первых, он держал голубей. Во-вторых, жил на конном дворе, в доме, крытом пластинами шифера. В-третьих, у него был отец, да вдобавок к отцу — старший брат, тоже заступник и взрослый человек. Я не завидовал Петьке. Хотя с той мальчишечьей поры прошло много лет, я точно помню, что не завидовал. Просто становилось обидно, когда он гонял голубей, а калитка и ворота были заперты, и ты, отираясь возле них, страдал, как от большого горя, а над твоей маетой издевался какой-нибудь Федька Печерников, у которого уже растут усы, и так допекал, что ты кидался на Федьку драться, но не мог его одолеть. Вот тогда и становилось обидно, что у Петьки столько всего: и голуби, и лошади, и отец, и старший брат, а ты — безотцовщина, и что мать и бабушка не разрешают заводить голубей, уповая на то, что барак против этого и что совсем плохо буду учиться.

Я назвал Петьку счастливчиком не потому, что раньше считал его счастливчиком: я назвал его так теперь. Тогда я жил с постоянным чувством счастья, поэтому только изредка обнаруживал различие между Петькиным и собственным положением, но и оно тотчас забывалось: вспоминал о матери. Для меня никто и ничто ни в чем не могло быть равнозначно ей. Если бы мне отдали все голубятни и конные дворы города, а для защиты приставили борцов Госцирка, лишь бы я согласился жить порознь с матерью, то я, сколько бы ни уговаривали, не пошел бы на это.

Вероятно, еще потому мои обиды были короткими, что Петька обычно пускал меня во двор, правда, со строгим предупреждением, чтобы я смирно стоял в сторонке вместе с другими мальчишками, которых он выделял, покуда не понадоблюсь.

Поднимался Петька на зорьке. Покамест въезжают во двор, сидя перед своими грохочущими бочками, те золотари, что работали ночью, да выезжают со двора те, которым днем орудовать черпаками, он проснется, а потом уж и не улежит в постели: чуть свет заядлые голубятники обганивают молодых и новых голубей, тут самый раз и ловить чужаков. И мы, конечно, поднимаемся рано. Он привечает нас, но мы ему и нужны. Если не появишься вслед за солнцем, то он будет покрикивать на тебя, а когда проспишь часов до восьми, то не станет замечать. Прогнал бы, куда было бы легче. А то и прогонять не прогоняет и словно тебя нет во дворе.

Но обычно было иначе. Ты входишь во двор — Петька подметает землю перед будкой, поглядывая на небо. Он разноглазый, чуточку раскосый, а на редкость зорок. Время от времени он посылает кого-нибудь из нас: меня, Саню Колыванова (он, чуть пригибаясь за нашими спинами, курит, выпуская дым под рубашку). Петька ненавидит куряк: Колесника, по прозвищу Генка Надень Малахай, сивого Тюлю (он полуспит, и его синеватые веки закрываются, будто вечером у курицы) посылает сбегать то к голубятне татаренка Мирхайдара, то к голубятне Жоржика Мингани, отец которого был на строительстве металлургического комбината в группе техспецов, приехавших из Италии, было остался в городе, женившись на Кате Иванцовой, но, как повторяла она, в самый раз спохватился и улизнул.

Прибежав обратно, мы сообщали Петьке о том, что происходит возле их будок. Если нам удавалось подслушать, что либо тот, либо другой собирается шугать нового голубя или пискунов из свежего выводка, мы стремглав мчались на конный двор. Петька давал нам турманов, лебедей, рябых, краснохвостых, желтых, бусых, и мы подтаскивали их, то есть, выдернув подол рубахи из-под ремня, выпускали их под стаю Мирхайдара и Жоржика. Когда голуби уводили с собой чужака и он вместе с ними кружил над конным двором, тут хмуроватый, медлительный Петька становился проворным. Он швырял из будки нелётных голубей, засидевшихся — выводили птенцов, отяжелели, отвыкли летать, — обдерганных, связанных в крыльях, даже пискунов, у которых еще не совсем отросли костыши. Потом он хватал их с земли, подбрасывал, они падали, треща перьями. Этот треск напоминал распадение молниевых разрядов. Наверно, из-за этого и казалось, что сам Петька, шуруя, выделяет электрический ток. Голуби, соскучившиеся за ночь о полете, тянули вверх. Но в конце концов на них действовало то, что Петька беспрестанно давал осадку, они начинали снижаться и садились рядом на пол — на подметённую землю. Петька бросал горсти зерна поближе к порогу, туда устремлялись голуби, чужак, поозиравшись, семенил к пшенице (и он не прочь полакомиться) и оказывался в будке, куда Петька загонял его вместе со своими голубями или забивал ладонью, когда он, вспорхнув с порога, хотел рвануть в высокую синь.

Однажды унесли Петькиных голубей. Тихо унесли. Запора не срывали, досок не выламывали. Отомкнули пудовый амбарный замок и опять закрыли, сложив голубей в мешок. Аккуратисты! Никто из голубятников не мог припомнить таких чисто работающих воров.

От зари до зари он топтался возле будки: лицо вскинуто вверх, кепка валяется на полу. Ждет, что придут его голуби — умные, натасканные, — везде выбрасывал их на дальних окраинах, и отовсюду прилетали. Связывай не связывай, обрывай не обрывай — придут. Пискуны и те наверняка придут. Неделя миновала, однако голуби не появлялись. Ни старые, ни молодые. А он все смотрел в небо от рассвета до заката. И тогда мы, кого презрительно дразнили «Петькиными шестерками», стали ездить и бродить по городу. Повезло лишь мне: я обнаружил пару краснохвостых и лебедей на Туковом поселке у голубятника по кличке Банан За Ухом (в действительности у него за ухом было родимое пятно, крупное и продолговатое). Ни слова не говоря, я достал из гнезд краснохвостых и лебедей и сунул за пазуху. Выйдя из балагана, я схватил стальной прут, и, покамест с оглядкой шагал до трамвая, мне пришлось отмахиваться от самого Банана За Ухом и от его приспешников.

Петька плакал, говорил, что разрешает мне в его отсутствие брать ключ от будки и выпускать голубей, а назавтра, когда мы осадили сахарно-белого чужака и попробовали схватить с пола: на пшеницу не позарился, а как только теснили к открытой двери, взлетел на конек будки, — но не сумели, то Петька обвинил в этом меня и толкнул плечом, чего раньше не позволял. Я ушел. Даже у барака слышался его несправедливый ор.

Вечером я выцыганил у матери червонец. Пришлось пообещать, что в новом учебном году добьюсь хорошей успеваемости и дисциплины, что не буду камнями спугивать голубей с барачной крыши и переплывать пруд том месте, где ширина около двух километров.

Поутру бабушка забрала меня и Саню Колыванова на могилки, где покоился ее сын Александр Иванович, доводившийся мне дядей, а Сане отцом. Мы переплыли пруд на катере и двинулись в гору. До того как Урал перегородили плотиной, кладбище находилось недалеко от воды; чтобы не залило, его перенесли на холм. Куда закопали прах Александра Ивановича, бабушка не знала, но всегда садилась рядом с бугорком, на котором рос паслен. Тут она кормила нас и, прежде чем спуститься к Уралу, выкладывала из корзины в ровик возле могилы крендели, шаньги, яички, конфеты — для нищих, для детей и для всякой божьей твари. Все это она посыпала серебром, вынутым из кармана фартука, который по-деревенски назывался запоном.

Теперь, едва она начала спускаться к перевозу, мы упросили ее отпустить нас в станицу Магнитную. Здесь было много голубей, и продавали их дешевле, чем в городе. На околице стоял пятистенник бородатого взрывника, рвавшего железную руду на горе Атач. Мы застали дома взрывника, и он продал нам пару турманов: чубарую голубку, по серому — рыжий крап, и голубя, белого в черных пятнах, как бы разрисованных коричневыми зигзагами, за свою масть носившего кличку Страшной, но совсем не страшного, а наоборот — красавца: розовые лапки в светлых чулочках, вокруг головы — кудрявый воротник, на груди — темное жабо, и по тому жабо пересыпаются зеленые сполохи.

Я совершил покупку на выгодных условиях: с отдачей голубей после первого прилета, с выкупом за половинную цену — после второго. Хотя у меня было впечатление, что взрывник добр, я опасался и обмана, и подвоха: вдруг да спрячет прилетевших голубей, да так турнёт из станицы, что ноги впереди тебя будут бежать.

Когда голубятник не надеется, что голуби быстро приживутся к его дому, то он обрывает их: выдергивает из крыльев маховые перья. Кто обрывает на одно крыло, кто — на оба крыла. Расчет прост: пока перья вырастут — голуби привыкнут к новому дому. Я собрался обдергивать Страшного на одно крыло, но раздумал: вырастая, маховые перья становятся короче, и Страшной станет косокрылить — другое крыло у него будет длинней. Я решил держать голубей в связках. Связки портят крылья, и голуби маятся в них. Да что поделаешь? Саня развернул крыло Страшного. Нитку, сложенную вчетверо, я завязал на крайнем маховом пере и поочередно притянул к нему остальные маховые перья. Связали мы и Чубарую. Перед тем как выпустить голубей на пол, Саня и я сбегали на базар за коноплей, пожарив ее на сковороде, высыпали на фанерное сиденье, вышибленное из венского стула. В жестяную банку с водой подмешали меду. Из разговоров голубятников я знал: чтобы приучить умных голубей, их надо кормить жареной коноплей, а поить подслащенной водичкой. Страшной и Чубарая наперегонки клевали коноплю и воду пили охотно и жадно и все-таки после этого расстроили нас: тянули вверх головы, выбирая, куда бы взлететь, а также упорно сдвигали клювами связки, намереваясь освободиться от них.

Пришел Петька, весело ухмылялся. Потом его лицо стало жалостливым. Мучительно вертелись турманы, каждый топыря свое стянутое крыло. Однако едва я спросил его: «Петь, как будем жить?» — он ответил настолько жестко, что не оставил никакой надежды на упрашивания: «Жить будем без отдачи».

— Хорошо! — с вызовом сказал я.

— Краснохвостая снесла яйцо, — вдруг сказал он, вероятно решив идти на попятную. — Договор утвердим такой: на молодняков с отдачей, на старичков — без отдачи.

— Нет.

— Почему?

— Обойдемся без пункта. Без отдачи так без отдачи.

— Не дам я тебе развести голубей, Колька, раз ты такой гордый.

— Смотри, как бы я не переловил твою дичь.

— До моей дичи у тебя нос не дорос.

— Еще как дорос! Хвальбушка…

— Мои откуда хочешь прилетят, хоть из Троицка, хоть из Челябы.

— Ни один не прилетел. Ежели б не я, сидел бы с пустой голубятней.

— У тебя ноги повыдергивать, ты придешь?

— Банан За Ухом и не обдергивал их. И в связках они не были.

— Он их держал в гнездах, в темноте. Понял?

— Да не знаешь ты… Ты струсил к нему сходить. Может, у него там остальная твоя дичь. «Держал в гнездах…»

— Мы это запомним, Кольта. Буду ловить и головы рвать. Ни тебе. Ни себе.

— Голуби не виноваты. Ты мне рви башку, ежели я виноват, а их не трогай.

— Пашке скажу — он тебя через колено переломит.

— А я на Пашку поджиг сделаю.

— Конопельки нажарил…

— Иди, покуда есть на чем ходить.

Внезапно мне сделалось смешно: уж больно я рассвирепел. Я прыснул, Саня подхватил мой смех. А Петька почему-то растерялся и юркнул за угол барака. Скоро на другом конце барака появились Тюля и Генка Надень Малахай. Балаганы, будки, сараи тянулись вдоль барака; между ними и бараком было расстояние длиной в телеграфный столб. Почти от завалинки тянулись полоски грядок чуть шире комнатных окон. Тропкой между огородиками и хозяйственными строениями повел Генка к своему шпальному сараю сивого Тюлю. Я не углядел, что руки у них за спиной, потому что приготовился, чтобы схватить в воздухе Страшного: метил взлететь на стальную трубу, вогнанную в землю вместо кола.

Когда я услышал хлопанье крыльев и обернулся, то увидел Лебедя с Лебедкой, летевших прямо на меня. Если бы я сам таким дерзким образом не подкидывал голубей, то пригнулся бы невольно от испуга, что голуби врежутся в меня. Но теперь я лишь восхитился: ловко, черти, подкинули.

Лебеди промчались над моей головой. И как только утянулся за ними ветерок, я услышал взлет Страшного. Саня прыгнул, чтобы поймать его на трубе, но промахнулся, и Страшной пестрым взрывом перекинулся на будку. Сидя на ней, Страшной снимет полусдвинутые связки и улетит. Этого я не мог допустить. Я полез на крышу и порвал об гвоздь брюки. Страшной, когда я, вытянув руки, двинулся к нему, не захотел спуститься вниз, несмотря на то, что там сидела, охорашиваясь, Чубарая, а невероятными усилиями, казалось, кувыркаясь, дотянул до крыши барака. Я давал матери слово, что не буду лазить на барак, и сел на порог будки, хотя мысленно уже ступал по гребню крыши. Саня хотел выручить меня, но я приказал ему вернуться. Он плохо поддерживает равновесие, будет оступаться со швов между листами железа на сами листы. Крыша загрохочет. Повыскакивают на улицу женщины, начнут его честить, а то и выбежит отец Тоньки Трехгубого, и ему взбрендится кидать по Сане камнями… Скандал. И прощай, голуби.

Страшной стал чиститься. Он расправил клювом перья на груди, выбирал и вытеребливал пылинки-соринки. О связках он забыл, чем и обнадежил меня в том, что слетит на землю к голубке. Но это было поспешное наблюдение. Потом я заметил, что, обираясь, он осматривал местность. Он видел крыши бараков, стоявших в одной линии с нашим, и тех, что находились ниже его на подошве горы. Поверх нижних бараков был обзор на три стороны света. Правда, на юг, туда, где за прудом лежала, как бы скатываясь в лог, станица Магнитная, даль была заперта Третьей Сосновой горой и горой-полуостровом. Зато западней горы-полуострова, за прудом, она кончалась в дымке, сквозь которую чеканился Уральский хребет черными, синими, лиловыми, голубыми отрогами. Северный угол небосклона, загруженный трубами мартенов, кубастым зданием воздуходувки, домнами, угольными башнями, галереями коксохима, терялся в бурой заводской гари.

Приглядываясь к местности, Страшной, конечно, нашел знакомые ориентиры, потому и побежал рысью на гребень крыши, а там весело принялся за сдирку связок, и, едва освободил крыло, тотчас взлетел, и напрямик ударился по направлению к Третьей Сосновой горе, и скоро перескользнул через ее макушку.

Пока мы следили за Страшным, то не обращали внимания на Чубарую. И когда, поникло вздохнув, я хотел ее загнать в будку, она вспорхнула на дверь, а оттуда на саму будку. Связки уже были на конце ее маховых перьев, и лишь только она потянула в сторону учительского барака, они спали. В отличие от Страшного, Чубарая с полчаса петляла над нашим участком — на языке голубятников шалалась — и улетела на Магнитную.

Саша и я понуро брели к переправе. И хотя всегда мы с удовольствием ступали по дороге, пуховой от пыли, теперь нас не обрадовала ее мягкота. И с парома ни разу не спрыгнули за время его полутораверстового пути. А обычно — бултых с кормы. Вынырнешь — паром уж, по первому впечатлению, далековато. Припустишься за ним. Догонишь. Запыхался, а норовишь показать и выносливость, и храбрость. Заплывешь в прорез между баржами. Темно: корпуса смоленые, вода чернолаковая, лишь кое-где в настиле, который заставлен грузовиками, бричками, таратайками, ручными тележка-ми башкирок-ягод ниц, светятся щели. Испытывая робость, все-таки преодолеешь этот мрак, нырнешь и появишься впереди парома. Затем выскочишь из воды, будто бы хочешь ухватиться за стальной канат; за него катер тянет паром. Заохают женщины: дескать, руку озорник распорет — из каната торчат жилы, под паромное дно угодит. Заругается мужчина. Ты сверкнешь ягодицами. Через минуту кто-нибудь из ребят, держась за якорь, выдернет тебя на корму.

Неужели это опять когда-нибудь будет?

Обманутыми, беззащитными, бесприютными мы чувствовали себя, всходя на холм. На косогорах, любопытствуя, что за мальчишки объявились, встают на задние лапы суслики. Мы почти не замечаем их, и они ласково посвистывают, привлекая наше внимание. Они, как маленькие дети, доверчивы и не соображают, что бывает не до них. И вдруг во мне поднимается такая жалость к сусликам. Мы им интересны. А мы, случается, выгоняем их из нор и убиваем, чтобы обменять шкурки на крючки — заглотыши, на акварельные «пуговки», прилепленные к картонкам, на губные гармошки.

— Постоим возле папки? — спрашивает Саша.

Я не отвечаю, чтобы не пустословить. В ровике возле могилы уже нет ни серебра, ни снеди. Под ветром клонит паслен; звездчатки его белых, розовых по краю цветов весело глазеют в небо, где кружат канюки. Дядя Шура любил голубей. В детстве у него была их огромная стая. Если бы он не умер, то мы попросили бы его пойти с нами в Магнитную, и тогда наверняка взрывник возвратил бы Страшного и Чубарую.

Взрывник был дома. Он сидел с гостями в палисаднике. Когда мы остановились за акациями, он рассказывал, как начальник рудника целый день водил Ворошилова по горе Атач, показывая месторождения железняка.

— В те поры было много настоящего магнитного железняка: он еще не успел размагнититься от взрывов. Жалко. Эдакую фантазию порушили. И я участвовал… Кабы знал, не стал бы. А то не знал… Водил, водил, значится, начальник, показывал, показывал, а тот к вечеру внезапно и говорит: мол, как все же, есть руда в Магнитной или нет? Разработки на Атаче едва начинались. Он хоть и вождь, а сквозь землю не видел. Начальник рудника с год как сообразил, что имеются люди, из руководства, из инженеров, какие вводят в сумление верха: железа-де в Магнитной мало, угрохает государство большие мильоны на строительство завода, а варить чугун и сталь будет не из чего. Смекнул он и то — Ворошилову поручено развязать это сумление. Комиссий наезжало видимо-невидимо. Чтоб убедить их в богачестве горы, начальник приказал выбить штольню сажен на двести и водил туда комиссию. Повел и Ворошилова. Как завел, да как включил там электричество, да как засверкала руда, так Ворошилов и взвеселел. Бают: успокоил он верха. Молва, похоже, верная. Припоминается, дело на строительстве ходче пошло — поехало!

Взрывник огладил бороду, заметив нас за акациями. Мне даже почудилось, что в его глазах блеснула радость.

— Погодите маненько, — сказал он гостям, — пришли мои товарищи по голубиной охоте. Вы пейте, закусывайте, а я отлучусь. Задержусь, так не поимейте обиды. Товарищи ведь!

Я опасался, как бы он не рассердился, что мы торчим за штакетником. Возьмет и под этим видом велит проваливать. С осторожностью я отнесся к тому, что он назвал нас ласково, неожиданно, без покровительственности — товарищи по голубиной охоте. Некоторые взрослые из рабочих стеснялись, что занимаются голубями, и подтрунивали над собой, а то и грубовато выкручивались, оправдывая свою слабость тем, что не уважают ни рыбалки, ни водки, ни карт. Взрывник, прося гостей не посетовать на его отсутствие, не выразил пренебрежения к нашему голубятничанию. Вероятно, считал, что в этом нет для нас ничего зазорного. И это меня насторожило.

— Братовья, — сказал взрывник, обогнув палисадник, — что ж вы? А Терпения не хватило? Обганивать вздумали? Чубарую связали, Страшного нет? Страшной от голубки завсегда удует. У него имеется понятие о доме. У человека понятие о родине, у голубя — о доме. Я души не чаял в жене и детишках. Временное правительство как смахнули, я у-лю-лю с германское фронта. Посколь я был за народ и у меня было понятие о родине, вот о Магнитной, о степи и холмах вокруг нее, я поворотил и в Питер… Ну, выкладывайте, что у вас подеялось?

Мы рассказали. Он посоветовал связывать голубей на два крыла, ввел нас во двор и велел лезть на чердак. Мы робко прошли по гранитным плитам, накаленным солнцем. За углом Саша мне шепнул:

— Вдруг да лестницу уберет? — и подкрепил свой страх бабушкиной мудростью: — Мягко стелет — жёстко спать.

— Дура! — осадил его я и прикинул, что с чердака можно уцепиться одной рукой за край крыши, затем ухватиться другой, выбраться на скат оттуда спрыгнуть на каменный забор, чуть пробежать по нему и сигануть в полынь.

На турнике, подтягиваясь, я легко выжимался до пояса. Саша этого не умел. И я отменил свой ловкий побег и мараковал, как бы нам в случае чего удрать вместе.

Я приказал Саше остаться у лестницы, сам поднялся на чердак. Разыскивая в сумраке гнездо Страшного и Чубарой, прислушивался, не происходит ли чего внизу. На чердаке было полно голубей. Они ворковали, пищали, укали, а те, которых спугивал, перелетывали, звеня крыльями, при посадке хлестали ими по балкам. Я думал, что из-за этого шума мне кажется, будто во дворе все тихо. И действительно, там ничего ожидаемого не случилось. Саша, когда я выглянул из чердачного лаза, стоял на прежнем месте: взрывник баловался с цепной собакой, похожей на медведя.

Он проводил нас до околицы и уж вдогон наказал до тех пор держать голубей в связках, покамест они не начнут высиживать птенцов.

Паром отчалил от пристани, едва мы стали спускаться к переправе. Хотя мы ждали его долго и появились домой в темноте, мы чувствовали себя счастливыми. Бабушка подняла ругань, грозясь оставить нас голодными, но Саша сцепился с нею наперекрик (ему она прощала все); и она угомонилась и дала нам по тарелке горошницы, и полезла под кровать, чтобы выпить рюмочку за хорошего человека со старой Магнитки. По разумению моей матери, гораздо удобней было держать водку в шкафу, притом в отделении на уровне души: протяни руку — налей, и через мгновение выпьешь. Однако бабушка хранила бутылку с водкой под кроватью, подле стены. Достав из шкафа прямую граненую рюмку и поддев ложкой сливочного масла, она полезла под кровать. Опиралась бабушка не на ладони, а на локти: в правой руке рюмка, в левой — ложка с маслом, — поэтому вздымала кровать со всем ее чугунным весом, с толстой периной, стеганым одеялом и с тремя сугробами подушек. Бульканье наливаемой в рюмку водки обычно слышалось из-под кровати, а вот как бабушка выпивала эту водку, не было слышно! И выпивала она ее насухо, если не считать единственной капли, которая выпадала на язык бабушки, когда она, выпятившись из-под кровати и стоя на коленях, переворачивала рюмку над ртом, прежде чем поцеловать в лучистое донце. В студенческие годы полушутя-полусерьезно я пытался понять, как она умудрялась пить под кроватью, но всякий раз захлебывался водкой, а рюмку опоражнивал всего лишь наполовину.

Саша и я так проголодались, что, кроме горошницы, которую мы наперегонки уплетали, для нас ничего на свете не существовало, и все-таки мы покосились под кровать, откуда бабушка напомнила, что пьет за хорошего человека из Магнитной. Она чокнула рюмкой в поллитровку и поползла обратно, благодаря бога за то, что он дал талант тому, кто придумал электричество, и тому, кто придумал водку.

…Хотя Страшной и Чубарая один раз от меня улетели, я, однако, не потерял веры в чудодейственность жареной конопли. Утром я насыпал в карман конопли и навел в блюдце сахарной водички. Бабушка ушла в магазин. Я воспользовался ее отсутствием и подлил в блюдце водки. Голубятники утверждали, чтобы умная дичь забыла прежний дом, ее надо напоить пьяной.

Как и вчера, связки Страшному и Чубарой не понравились. Они кособочились, топырили крылья, пытались ссовывать нитки маленькими розовыми носами. Мы мешали их раздраженным и откровенным попыткам освободиться от связок.

Перед приходом Петьки Крючина голуби немного смирились со своей неволей, да и есть захотели, и дружно набросились на коноплю. Петька пришел смирный. Сколько ни подсматривал за взглядом его раскосых глаз, в них подвоха я не улавливал. Чтобы подчеркнуть, что я оттаял после нашей вчерашней ссоры, а также в знак «цеховой» доверительности, я сказал ему, что вода в блюдце разбавлена водкой и подслащена. Он одобрил это. И я испытал довольство собой. Ведь поддерживал меня не какой-нибудь задрипанный голубятник, а серьезный, неисправимый, знаменитый Петька Крючин, который к тому же до позавчера был моим благосклонным покровителем. Зная, что Петька тут, не утерпели и пришли с конного двора Генка Надень Малахай (опять он был без фуражки) и сивый Тюля. Они двигались к моей будке сторожко, словно подбирались, неуверенные в том, что я их не турну. Саша махнул им рукой:

— Да вы не трусьте, лунатики.

Они быстро подошли, стояли позади Петьки, еще не совсем надеясь, что им не перепадет за вчерашнюю подброску лебедей.

Страшной наклевался раньше Чубарой. Ему стало скучно, и он принялся ворковать, отвлекая ее от конопли, и едва она взглядывала на него, как он распускал хвост и, прижав кончики перьев к полу, делал к ней рывок. Поклонившись Страшному, Чубарая опять хватала с торопливым постуком зеленоватое, эмалевое на вид зерно, и снова он, надувая зоб и потрясывая загривком, выговаривал свое гулкое: «Ув-ва-ва-вва» — и то и дело как бы посыпал эти звуки, напоминающие дыхание ретивого паровоза, урчащими рокотами.

Генка Надень Малахай восхитился:

— А ворковистый, черт!

Не оглядываясь, Петька отодвинул его локтем. Главным ценителем судьей здесь был он, и то, что Генка Надень Малахай вылепил свое мнение об одной из статей Страшного, возмутило его. Да и я воспринял восхищение Генки Надень Малахай как нарушение приличия, принятого среди голубятников. Я повернул на него глаза. Он мелко заколебался из стороны в сторону. Ему хотелось испариться, и оттого, что никак никуда не мог деваться, он угнулся и запеленал руки в подол рубахи.

Петька выждал, покуда кощунство, совершенное Генкой Надень Малахай и как бы оставшееся в воздухе, рассеется, и уже тогда сказал, но таким тоном, словно совсем не было замечания о ворковистости Страшного:

— Красиво бушует! Настоящая мужская порода!

Раз бушует у тебя на дворе — значит, начинает признавать твой двор. Вполне вероятно — удастся удержать.

Явно у Страшного пересохло в горле. Он подбежал к блюдцу и напился глубокими пульсирующими глотками. После этого собственное мозговое состояние показалось ему каким-то необычным — насторожило горячение в зобу, — и он потряс головой и помахал кургузыми из-за связок крыльями. Обычное самоощущение не возвратилось к нему, но он не потерял бодрости, размашистыми шажками вернулся к голубке и долбанул ее в темя. Саша захохотал, потом воскликнул:

— Ну, мужик! Права качает. А то он к ней на хвосте, а она равнодушная.

Петька попробовал осечь Сашу:

— Ты, прикрой…

— Что?

— Хлебало.

— Ты не на конном дворе. Ты там командуй… У меня маленький рот, а вот у тебя в действительности хлебальник: поварёшка пройдет.

— Замолчи, Сашок, — сказал я.

Чубарая, отскочившая от Страшного, таращилась, куда бы взлететь. Страшной, видно, сообразил, что допустил оплошность, и заукал. Однако его призывное жалобное постанывание не произвело на нее впечатления. Он заворковал и, повышая гул своего голоса, вращался, понемногу подступая к Чубарой. Она заворковала с негромкой, неумелой картавинкой, свойственной голубкам, и сердито клюнула по направлению к нему, но не достала. Страшной принял ее мстительный клевок за поклон и пошел колесить вокруг нее, мел хвостом землю, взгогатывал.

— Вот бушует! — и в другой раз не удержался Генка Надень Малахай. — Ни у кого не встречал!

— Мой Лебедь, что, — грозно спросил его Петька, — хуже бушует?

— Нет, Петя. Они одинаково.

Сожаление появилось на лице Петьки.

— Что значит не голубятник, — проговорил он, обращаясь ко мне. — У каждого голубя свой голос. — И уже к Генке Надень Малахай: — Надо различать…

— Он тугой на ухо, — подсказал Саша.

Чубарая все еще тянула вверх голову. Страшной перестал ворковать. Задумался. Какой-то непорядок был в нем самом, а также в норове голубки. Над этим он и задумался. Навряд ли он додумался до того, что с ним стряслось, а может, расхотел додумываться: дескать, зачем нам, голубям, вдаваться во всякие там сложные перемены в организме? И было направился к Чубарой, чтобы выяснить ее каприз, но его качнуло, и он чуть не свалился набок, да вовремя успел подпереться крылом.

Саша рьяно ждал потехи. Он залился хохотом и никак не мог сдержаться. Легкие у Саши были малообъемные, в них не хватало воздуха на длинные выдохи, поэтому он все ниже сгибался, удушливо кашляя и взвизгивая. И меня, и Тюлю, и Генку Надень Малахай тоже разбирал смех, но крепились: останавливала строгая прихмурь в Петькином лице. Вскоре, когда Страшной, напряженно поддерживая равновесие, подошел к Чубарой и попытался поцеловать ее, а она увильнула и отбежала к огуречной грядке, он, остановившись на месте, стал браниться на нее, тут и мы не выдержали и захохотали, потому что в том, как он ругал Чубарую, было почти все человеческое: и поза, и повадки, и упрек, и обещание взбучки.

Чубарая пригорюнилась возле грядки. Конечно, Страшной решил, ему кое-что удалось ей втолковать и что уж сейчас-то она не должна пренебречь его ухаживанием, и готовно подбежал к ней, а Чубарая хлестанула его крылом и через огуречную грядку улизнула в картофельную ботву. Он искал ее среди ботвы, то обидчиво укая, то сердито бормоча. Затем вдруг прытко выскочил оттуда и прибежал к блюдцу. Я уже пожалел, что раз вил водкой воду, и хотел отогнать его от блюдца, но он даже не отпрянул него. И когда я загородил воду руками, он начал клевать мои ладони, и их пробивал, и так в них впивался, что выступала кровь. Я отнес Страшного в будку. Он и в будке продолжал буянить — долбил в березовую поленницу и врезывал по ней крыльями.

Я испытывал и растерянность, и огорчение. Я никак не предполагал такой бедовой реакции Страшного на водочную разбавку и такой дикой непокладистости, проявившейся в Чубарой. Петька понял это, однако не ушел. И я увидел, что он мне сочувствует и, пожалуй, чем-то собирается помочь. Он сказал, что нам нужно потолковать. Я догадался: у него нет желания говорить при Саше, Надень Малахае и Тюле. Эти, мол, пацаны так себе для голубиной охоты. В «шестерки», еще куда ни шло, они годятся, а серьезный разговор при них вести бесполезно: он им ни к чему.

Я попросил ребят взглянуть, не собирается ли пугать голубей Мирхайдар. Они отошли, и Петька сразу заговорил. Вода с водкой? Вода с водкой? Нельзя давать Страшному. Позабыть, наверное, позабудет старый дом, но может и шалавым сделаться. А голубь он умный, красавец, бушуй и, похоже, приживется. А Чубарая не приживется. Она из тех голубей, какие не изменяют своему первому дому. Здесь Страшному ее не потоптать. И если она даже снесется, то голубят не станет высиживать.

Чем раньше она улетит, тем лучше. Он бы советовал сейчас же ее развязать и выпустить. Вчера вечером он поймал молоденькую голубочку. Носик — зернышко, веслокрылая, как и Страшной, в чулочках, вся черная, а грудь и плечи в белой косынке, и хвост белый. Мастью, как говорится, Цыганка. Он готов подарить мне Цыганку. Держать Чубарую — пустые хлопоты. Ее надо выкинуть, а Цыганку спаривать со Страшным.

Я согласился. В груди у меня отворилась тоскливая пустота, когда я схватил Чубарую в картошке, освободил от связок и зашвырнул в небо. Чубарая, немного покружив над участком, улетела в Магнитную.

Петька ушел на конный двор.

Петька был безобманным голубятником. Если о чем-нибудь условился, то не нарушит договора. Хотя он куда-то надолго запропал и хотя, по уверениям Саши, уговорил меня выпустить Чубарую не для того, чтобы нанести урон голубятне, возникающей по соседству с ним, я надеялся — Петька не падёт до вероломства.

Солнце склонилось за полдень. Петька не показывался. Я топтался у стального кола, глядя на угол барака: оттуда Петька должен был прийти. Саша сходил к нам. Он возвратился с маслеными губами. Бабушка накормила его. Она любила из этого делать тайну. Кроме того, она почему-то придумала, будто бы я против того, чтобы она поддерживала его питанием, поэтому и запрещала ему говорить, что он поел у нас. Вот он теперь и помалкивал. Но скрытничать Саше не нравилось, и он, придерживаясь правила: «После сытного обеда по закону Архимеда нужно закурить», зашел в будку. Торопливыми, со вкусным причмоком затяжками садил папиросу и убеждал меня, что Страшной ни за что не станет спариваться с новой голубкой и не сегодня завтра усвистит. Наверняка он переживал улет Чубарой и Петькино исчезновение, и все-таки он не столько переживал, сколько радовался тому, что у него есть повод помитинговать насчет хваленой честности Крючина, а меня пообличать в том, что я простофиля.

Его смутило мое молчание. Он сел на кирпич, строгал из сосновой коры лодочку, залихватски циркал слюной. Он наслаждался состоянием сытости. За сытостью он забывал обо всем. Чувство довольства было для него как солнце для кутенка, налакавшегося мясного супа. Он запустил куском металлургического шлака в петуха. Петух не заметил, откуда прилетел шлак, и шел вдоль завалинки крупными шагами, не потерявшими обычной щеголеватости.

Из-за этого и было особенно потешно его опасливое верчение головой. Саша стал надрываться от хохота. Потом, покашляв, запел «Любушку». Он помнил мотив песни, а из слов знал понаслышке всего две строчки. Их он и повторял, горланя на все длинное огородное пространство между бараком и вилючей, в зазорах стеной будок, балаганов, коровников, стаек:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,

Я тебя не в силах прокормить…

В другом настроении я подгорланил бы ему, а теперь обиделся и прогнал его. Отчасти я и разозлился на Сашу. Вместо «прокормить», как я узнал недавно и сказал ему об этом, надо было петь «позабыть». Но Саша, уходя, мне в отместку опять пропел, как привык:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,

Я тебя не в силах прокормить.

Я погнался за ним. Он упал на мураву и, лежа на спине, смеялся, по-щенячьи дрыгал ногами. Разве захочешь лупить такого несерьезного человека?

Когда я возвращался, ко мне подбежал Генка Надень Малахай. Известие, которое он принес, объяснило Петькино исчезновение. Оказывается, его брата, Пашку, под хмельком вошедшего в стойло, сильно покусал жеребец по кличке Архаровец. Петька запряг иноходца и повез Пашку в больницу на Соцгород.

В сумерках, едва я, уставший стоять у стального кола, сел на порожек будки, появился Петька. Он подал мне маленькую голубку и пошел. Ноги у него почему-то косолапили. Да и весь он был не всегдашний: пониклая спина, руки растопырены наподобие крыльев у замученного голубя.

Я посадил Цыганку в гнездо к Страшному. Страшной уже плохо видел. Голуби плохо видят в сумерках. Он тревожно заукал и вжался в угол.

Я замер возле клетки, закрыв дверцу. Тишина в гнезде. Ни шевеления, ни звука. Битва начнется завтра, за восходом. Я вспомнил глянцевито-гладкую, легкую, как из воздуха, Цыганку и пожалел: задолбит ее Страшной. С похмелья он будет, наверно, лютый.

Утром я чуть не заревел. Страшной до того буйствовал, что повыщипывал много перьев из голубкиной головки и шеи. Растерзанный вид Цыганки и особенно эти безобразные плешины на ее головке и шее подействовали на меня убийственно. Я не разрешил Саше заходить в будку. Надо же обладать такой бессовестностью! Пришел как ни в чем не бывало да еще невинно улыбается… И если увидит, что натворил Страшной, то будет от восторга кататься по земле. В отчаянии я прилег на поленницу, но тотчас бросился к клетке, потому что Страшной защемил крыло в локте и сдавливал его так свирепо, что прогибались створки клюва. Я отобрал Цыганку у Страшного и посадил в нижнее гнездо. Страшной без промедления нырнул в это гнездо и начал вышибать ее оттуда. Я настегал его соломинкой по ногам. Однако он не только не унялся, а даже сильней рассвирепел, как и вчера, до крови расклевал мою руку.

Вошел Петька. Сразу обо всем догадался. Велел, дабы я попусту не маялся и голубям не мешал, оставить Страшного и Цыганку на несколько суток одних. Дважды в день приносить корму и воды и тут же убираться вон. Да, может убить. По-умному спаривают иначе. Голуби должны обзнакомиться друг с дружкой, облетаться над домом, а потом уж их можно сажать вместе. Ну, коль такой случай, пусть дальше вместе сидят. Убьет так убьет. А ежели спарится, держа в памяти прежнюю голубку, то шибко будет любить и никуда не улетит от нее.

Вечером я не обнаружил Цыганку в клетке, обыскался, пока ее нашел. Бедняжка так спряталась за дрова, что сама бы не смогла выбраться. На следующий день я воспрянул духом: она таскала Страшного за воротник, а едва он вырвался, то сиганул из гнезда. Правда, моментом позже он вернулся в гнездо и задал ей трепку, но вскоре, опять схваченный за воротник, жалко шнырял под зобом у Цыганки.

Эта их взаимная таска, предваряемая и завершаемая обоюдным воркованием, в котором выражались возмущение, призыв к покладистости, нежелание сближаться по прихоти людей, продолжалась еще три дня.

После, день-два, приткнувшись в разных углах гнезда, они мелко подрагивали крыльями и кланялись, кланялись друг дружке. Потом я застал их в одном углу. Спрятав воротникастую голову под грудь Цыганки, Страшной укал. Всегда почему-то мне слышалась в голубином уканье невыносимая жалоба, и я еле-еле сдерживал слезы. А тут услышал такое лучистое уканье, что тотчас посветлело на душе. Но когда я замер и вник в него, то начал улавливать в нем и то и другое, от чего время от времени щемило сердце. И вдруг мне стало казаться, что я понимаю, о чем его уканье. Ему тепло, ему гладко, ему нежно. И он проклинает свою беспощадную драчливость и обещает быть смирным и ласковым. Ему удивительно, что он был спарен с Чубарой. В это ему как-то даже не верится. Но это все-таки было, но ему каяться не за что. Ведь он не знал об ее, Цыганкином, существовании. Как хорошо, что мальчишка проявил упорство и заставил их спариться: ему тоже хорошо, он любит нас и от радости совсем не моргает, и уши его торчат и пристальны, как звукоулавливатели на военной машине.

Голубь, которого долго держат в связках, может засидеться. Он растолстеет, сделается ленивым, будет таскаться на низких кругах. Никак не обойтись без расшуровки, чтобы стая с таким голубем поднялась в вышину. И хотя во время расшуровки грохот, крик и свист стоит, не всякого сидня это погонит в полет. Иной из якобинцев, веерохвостов или дутышей променяет небо на черное жерло печной трубы.

Неугомонность Страшного указывала на то, что он не засидится. И вместе с тем пугали перемены в его поведении: обираясь, не тронет клювом связок, словно они совсем его не тяготят, не заглядится на голубей, кружащих под облаками, даже не возникнет в нем невольное желание взлететь, когда он спорхнет с Цыганки.

Петька Крючин полагал, что Страшной притворился: только ты развяжешь его — он сразу упорет.

У меня тоже было подозрение, что Страшной хитрован, но не в такой мере, как думал Петька. По уверениям Петьки получалось, что умный голубь может притворно спариться. Я так не думал и никак не мог поверить, что Страшной выбирает удобный случай, чтобы улететь. И все-таки я боялся развязывать Страшного и решился на это лишь тогда, когда куда больше стал бояться того, что навсегда загублю в нем прекрасного лётного голубя.

Хотя он как будто и не понял, что его освободили, и совсем не расправлял маховых перьев, он мгновенно взвился, потоптав Цыганку. Как звонко он хлопал крыльями, как гордо кораблил ими, потрепанными на вид! Как весело переворачивался через спину!

Совершив торжественный облет над бараком, он сел возле огуречной грядки и, торжественно бушуя, вертелся волчком, а Цыганка, выгибая грудь и приспустив хвост, толчками скользила вокруг него.

Наши опасения не отпали, и все-таки то, что Страшной вернулся на пол, было причиной для обнадеживающей радости.

Но каких-то полчаса спустя он повел себя иначе. Не стал заходить в будку, хотя Цыганка и зазывала его в гнездо тревожным уканьем. Тут-то он и расправил перья, аккуратно подогнав волоконце к волоконцу, а потом взлетел. И теперь он колотил крылом в крыло, описывая круг, но это были настораживающие хлопки. Я бросился в будку: как только выкину оттуда Цыганку — Страшной заметит ее и сядет.

Цыганка металась по гнезду. Чтобы не раздавить яйцо — вчера нащупал его в голубке, к своей и Сашиной радости, — я дал ей успокоиться и лишь тогда взял в ладони. А когда выскочил из будки, то Страшной уже тянул к горе, за которой были переправа и мордовский земляночный «шанхай».

Неужели Страшной не вспомнит о Цыганке и не повернет обратно?

На мгновение мне показалось, что он надумал повернуть: начал отклоняться ко Второй Сосновой горе. Скоро стало ясно: его просто сносило боковым ветром; сделав крюк, он преодолел напор ветра и канул за перевалом.

Без надежды на согласие я попросил Сашу съездить на Магнитную. Он боялся одиночества, безлюдной дороги по холмам, станичных собак, которые встречали путника далеко за окраиной, молча шли по пятам, изредка рыча и пощелкивая зубами. В этой повадке магнитских собак была какая-то хитрая острастка, когда испытываешь полную беззащитность из-за того, что они не собираются нападать, только припугивают, а ты все-таки сомневаешься в этом, а сам, однако, не смеешь взять палку на изготовку, чтобы не разъярить их. Из-за этих собак, пожалуй, я бы не решился идти один в Магнитную. А едва Саша согласился, то забоялся за него и стал уговаривать, чтобы он передумал. Он рассердился и побежал за башкирскими таратайками и сел на бегу в самую последнюю, которой правил старик в зеленом бархатном камзоле.

В полдень над маяком Второй Сосновой горы я углядел движущуюся точку. На всякий случай я пошел в будку за Цыганкой и когда достал ее, то обнаружил в пуховом углублении гнезда яичко. Если бы она снеслась утром — не улетел бы голубь и сейчас наверняка уже бы грел это яичко. Теперь оно пропадет. Парить без Страшного Цыганка не будет. Редко голубки парят одиночку.

Точка, двигавшаяся над маяком, приближалась, оборачивалась голубем. Мои глаза еще не привыкли к очертаниям Страшного, поэтому не угадали его.

Я выпустил Цыганку на землю, и голубь, словно там, в вышине, его крыло перебила пуля, начал отвесно падать. Падая, он вращался воронкой. Я оцепенел, какая-то минута — и он разобьется. Но он вдруг прекратил движение вниз — сделал горизонтальный рывок и потянул по кольцу. По перьям в хвосте, составлявшимся в черную вилку, я узнал Страшного и опять дал ему осадку. Он снизился. Цыганка, заметив его, стала порывисто вспархивать. Здесь бы ему и сесть: ее вспархивания своей мучительностью и стремлением к нему больше походили на биение в сетке. А он не проявил сострадания и с разворота прямиком улетел в Магнитную.

Перед закатом возвратился Саша. Собаки, как и следовало ожидать, его не тронули. Правда, он думал, что они не тронули его не сами по себе, а потому, что, стоя у могилы с кустиком паслена, он попросил папку оборонить его от опасности.

Саша знал о том, что Страшной улетел к Цыганке, и опять вернулся в станицу. Он сидит на крыше и, к удивлению бородатого взрывника, гонит от себя Чубарую — она лезет к нему с поцелуями. Саша утаил от взрывника, что Страшной спарился с другой голубкой: еще возьмет да и застрелит его за измену.

В сумерках я пил чай, придумывая, как выпросить у матери денег на выкуп голубей. Без Чубарой взрывник не отдаст Страшного. Мать никогда не скупилась для меня, однако она была против голубей, боясь, что из-за них я запушу учение. До моего соображения, зачумленного, по словам бабушки, голубиной охотой, доходило и то, что я собираюсь разорить семейную мошну: до получки придется влезать в долги. Но я не мог жить без собственной дичи и заставлял свой загрустивший ум метаться в поисках жалобных уловок.

За окном что-то вроде бы промелькнуло. Я потянулся к стеклу. Возле порожка будки, тычась клювом в доски, бегал Страшной. Наверно, Цыганка слыхала, как он садился, и невыносимо заукала. Страшной взлетел, и ударился в дверь, и упал, и снова взлетел.

Когда я примчался к будке, он лежал на боку и трудно раскрывал клюв. В смертельной тревоге я поднял Страшного. Во рту у него, под стреловидным язычком, алела кровь, он захлебывался ею. Я сунул Страшного за пазуху, весь дрожа, отпер будку, а потом клетку и приткнул его к Цыганке. Цыганка привстала с гнезда. Он повалился на крыло и, пытаясь встать, откатывал яичко. Цыганка испуганно пятилась из гнезда.

Я посадил голубей рядом. Ушел. Ночью бесконечно просыпался. «Неужели умрет?» Едва рассвело, подался на улицу. С крыльца прислушался: не воркует ли Страшной? Так громко, так бурно он ворковал прежними утрами! Как назло, на заводе раздался гогот пневматического молотка, производившего клёпку в огромном резервуаре. Этот металлический гогот перекрыл газовый выхлоп из домны, равносильный взрыву на горе Магнитной. Где-то на прокате плоско грохнулась оземь кипа стальных листов. И уже не очень далеко, на краю огромного рельсового пространства, где вчера образовалось скопище поездов, груженных коксом, рудой, блюмами, проволокой, чугунными болванками, начал симфонить «Феликс Дзержинский» и, набирая ход, сильней раздувал свой настырный паровой звук. «Феликс Дзержинский» все симфонил, когда я медленно заглянул в гнездо. Цыганка трепала перышки на голове Страшного. Глаза Страшного были закрыты. В первый момент мне показалось, что он мертв. И стало жутко… Но тут он, вероятно, почувствовал мой взгляд и приоткрыл веки.

Не меньше недели Страшной был слаб и сам не мог ни пить, ни клевать. Я поил и кормил его изо рта. Как только он окреп, то садился мне на плечо и совался клювом в губы. Я прекратил кормить его таким образом, зато приучил есть с ладони. Сердитый, он, очищая от пшеницы ладонь, больно прихватывал кожу. Я стал осаживать Страшного вытянутой рукой. Он падал с подоблачной высоты, как мы говорили, колом, стоило мне несколько раз выбросить перед собой руку во всю длину.

К старому дому он не перестал летать. Поднявшись высоко, уводил стаю — у меня быстро создалась стая из наловленных чужаков — через Урал и, покружив над Магнитной, приходил обратно. Здесь он сразу спускался и сменял Цыганку на гнезде: ей необходимо было подкормиться и тоже полетать. Плешинки на голове и шее, портившие ее вид, заросли перышками, и стало явственно, несмотря на ее усталость, что она красавица. Мне нравилось смотреть на Цыганку в те минуты, когда она беззаботно прогуливалась. Ступает твердо, четко. Малиновые лапки просвечивают сквозь чулочки. Поступи и всему боковому очертанию придает гордую статность высокий изгиб груди, хвост, развернутый веером, и веслокрылость. Летала она легко. Быстро набирала высоту, но быстро и снижалась. Она беспокоилась, как бы куда-нибудь не делся ее Страшной, и, убедившись, что он на месте, опять пускалась в полет.

Как раз во время Цыганкиной разминки вывелся первый голубенок. Когда она спустилась вниз для своей обычной проверки, то обнаружила возле поленницы яичную скорлупу, а потом услыхала капельное попискивание из клетки. Она ворвалась в гнездо и клюнула Страшного: дескать, убирайся, раздавишь малыша. Он успокоительно укнул. Это не уняло ее новой тревоги. Она попыталась подобраться ему под зоб, чтобы сдвинуть его с птенца. Тогда он возмутился, вытолкнул Цыганку из клетки, а возвратясь на место, долго ворковал, выговаривая ей за панику и за то, что она недооценивает его отцовскую заботу, за то, что рвалась на гнездо до наступления своей смены.

Цыганка, хотя и усовестилась, однако не возвратилась на круг. Она сидела на дровах, не спуская глаз с насупленного Страшного. Едва он покинул клетку, бормотнув: садись, мол, давай, торопыга, она рванулась в гнездо и картавила оттуда, будто он слушал, о том, вероятно, что право опекать птенцов — прежде всего материнское право. Их размолвка на этом и закончилась, а дежурства мало-помалу начали учащаться: птенцы становились прожорливей. Это продолжалось до тех пор, пока голубята не покрылись костышами, синеватыми и кровавыми изнутри; в этих костышах, с длинными долбаками — так мы называли их клювы — они походили на уродцев. Мне и Саше не верилось, что когда-нибудь они примут «человеческий» вид, а из-за того, что их носы обещали быть длинными, мы приходили в неутешное отчаянье. Петька Крючин потешался над нами: сами из смердов, а хотим, чтобы голуби у нас были породистые, как брамины или кшатрии. Петька увлекался историей и любил козырнуть ученостью.

А Страшного почему-то совсем не тревожила гадкая внешность голубят. Для него важней всего было, что они есть. Уже одно то, что они передвигаются шлепающими шажками и норовят клевать мух, а промахиваясь, теряют равновесие, вызывало в нем бурную радость. Он бушевал, наклоняясь над ними. Их, вероятно, пугал гул его голоса, а может, им казалось, что над бараком повис аэроплан, и они в страхе пригибались, помаргивали, их костышовые хвостики — из каждой дудочки выдувалось лопатчатое перышко — мелко вздрагивали. Но на этом Страшной не утихал: он только набирал разгон для торжества. Еще воркуя, он взмывал в воздух. За ним срывалась Цыганка. Они с оттяжкой хлопали крыльями, кораблили, совершая начальный круговой облет своего дома и своих птенцов, которые теперь поворачивали к небу то левый глаз, то правый. Потом Цыганка и Страшной устремлялись вверх. И когда достигали высоты, на которой над заводом широко пласталась буро-черно-желтая кадь, то начинали оттуда падучую игру. Цыганка играла мерно, плавно, словно заботилась о том, чтобы снизу ясно просматривались ее движения: перекидка через спину и присаживания на полный разворот хвоста, блистающего пронизанной белизной.

Страшной играл азартно. Завихрится воронкой по солнцу или против солнца. Вскоре сядет, как и Цыганка, на развернутый хвост и покатится с небес по вертикали, что и не разберешь, как он кувыркается, лишь различаешь вращение рябого шара, низвергающегося к земле. И захватит у тебя дух от его бесшабашного падения, и ты восторженно переглянешься с Сашкой, и Петькой, и Генкой Надень Малахай, и Тюлей, и еще с кем-нибудь из ребят и подумаешь, что пора бы ему прекратить кувыркания, и тут же в оторопи охватишь взглядом расстояние между ним и землей, да еще пробежит крик от мальчишки к мальчишке: «Заиграется!» — и у тебя не хватит души для выдержки, и ты свистнешь, чтобы вырвать голубя из лихого забытья, и за тобой засвищут, заулюлюкают, и почти у самой крыши он как бы выстрелится в горизонталь, и вознесется общий вздох: «Вот, гад, чуть не разбился!» — а он уже тянет в синеву, где реет Цыганка, которая только что наблюдала за его игрой, наверно, обмирая от страха еще сильней, чем мы, а то и просто любуясь своим ловким, храбрым Страшным.

Мастью птенцы удались в Цыганку, только у старшего на затылке завился хохол, как у Страшного. Оперенье их стало приглядным. Но из-за того, что ходили неуклюже, сутулились, пищали и полностью не сбросили ржавый младенческий пушок, все еще оставались неказистыми. Петька считал, что они будут на редкость красивы и умны. Он хотел их у меня выменять на пару дутышей, но я, хоть и мечтал обзавестись дутышами, отказался. У голубятников было поверье, что первый выводок надо оставлять себе, а то в голубятне не будет приплода. Второй выводок я обещал подарить Петьке, и он при своей скромности, как ни странно, хвастался этим.

Цыганята, стоя на вытянутых лапках, начали подолгу махать крыльями; изредка в эти минуты они невольно поджимали лапки и, чуть зависнув, шлепались в испуге на землю; от маха их крыльев изо дня в день все упруже пел воздух, пело и в наших душах, но обычно это оборачивалось для нас волнением: скоро обганивать Цыганят. В эту пору молодняк доверчив, глуповат — может сесть у незнакомой голубятни. Петька просил не делать без него обгонку. Он приготовится, и если голуби Жоржа-Итальянца или Мирхайдара приманят Цыганят, то подтащит под них сразу всю свою стаю: она уведет пискунов в наш конец, а тут уж мы сообща их переловим.

Но получилось все неожиданно. На утренней зорьке, после кормления, я собирался произвести обгон, но хохлатый Цыганенок, не поклевав пшеницы, вдруг взлетел на крышу барака. Накануне утром я посылал разведку к своим опасным соперникам. Саша, Генка Надень Малахай и Тюля уверили меня, что в последнее время ни Мирхайдар, ни Жорж-Итальянец рано не встают.

Я растерялся, когда Цыганёнка, который не успел освоиться на крыше, кто-то вспугнул леденящим свистом.

Потом под Цыганёнка полетели чужие голуби, а за будкой взорвался такой многоглоточный ор, что моя стая фыркнула в воздух. И мигом в окно выставилась мать Генки Надень Малахай и стала нас поносить за голубятничество, а на конном дворе напугались стригуны и с оглашенным ржанием понеслись вокруг конюшни.

Переполох еще не утих, а я уже определил по жёлтым голубям, что это Мирхайдар с братьями и «шестёрками» подтащил под меня свою стаю.

И его и мои голуби сбились в табун и ходили на кругах, понемногу оттягиваясь к бараку, где жил Мирхайдар. Наверняка там у него давали осадку. Он очень вероломный, а также предусмотрительный: голубей на осадку всегда оставляет заранее, сажая их в связки, а у меня ни в клетке, ни на полу не осталось голубей. Я послал Сашу к Петьке. Несколько раз выбросил перед собой руку. Страшной лишь колебнулся, но снижаться не стал. И не видно было, что он собирается играть. Неужели потому, чтобы не покидать Цыганят?

Табун разорвался на две кучи. Чубатый пискун потащился за голубями Мирхайдара. Так он и таскался за ними битый час. И даже после того отклонился за Мирхайдаровой стаей, когда моя стая было вобрала его в себя.

Как я ни злился на хохлатого Цыганенка, вместе с тем я не мог не восхищаться им. Мы выкидывали под него и Петькиных и моих голубей, но безрезультатно. Зато чуть-чуть отдохнув на бараке Мирхайдара, Цыганёнок шел в лет, и Мирхайдару опять и опять приходилось поднимать стаю. Он вымотался, покамест осадил его на пол.

Я видел, как Цыганёнок сел среди голубей Мирхайдара, и, едва не плача, простился с ним. Дело к вечеру. Зоб у него пустым-пустой, и пить хочет, конечно, страшно.

Но не тут-то было. Хоть и пискун, а клюнет осторожненько пшеничку и приготовится взлететь, лишь только Мирхайдар, стоящий шагах в пяти, сделает малейшее движение.

Чужаки, прежде чем напиться, обычно вспрыгивают на борт консервной банки. Тут и ловишь их. А Цыганёнок не дал себя схватить. Отпивал понемногу прямо с пола, не спуская своего янтарного глаза с Мирхайдара.

В конце концов, Мирхайдар решил действовать нахрапом. Он погнал голубей к открытой двери балагана. Чтобы проучить за нарушение порядка. Цыганенка уцепил за макушку мохнолапый Жук. Мирхайдар хотел воспользоваться этим, прыгнул, как рысь, да испугал Жука, и Цыганёнок, освободившись, взлетел на барачную трубу. На этой трубе, уже в послезакатную сутемь, Мирхайдар и поймал его. Я предложил ему в обмен на Цыганенка пару краснохвостых (он зарился на них), но Мирхайдар заявил, что вперед согласится на обрезанье, чем сменяет кому-нибудь такого неслыханного пискуна. Тут же он поклялся, что удержит его. Без связок удержит. И удержал. Чего придумал, жох! Надевал на Цыганенка своего рода чехол с дырками для головы и лапок.

Я никак не мог примириться с этой потерей, даже теперь, когда Мирхайдара нет на свете, а от Цыганенка и косточек не осталось, почти с прежней остротой я переживаю, что проворонил его.

Я сам был виноват: достукался, как говорила мама. Слова, данного ей, я не сдержал. Скверно вел себя в школе: разговаривал во время занятий, играл на деньги в «очко», забавлялся брунжанием лезвия, воткнутого в парту. Кроме того, что я не слушал уроков, я ещё редко брался за выполнение домашнего задания, чаше только притворялся, и бабушка похваливала меня за то, что я вникаю в умственность.

Учителем немецкого языка у нас в классе был беженец из Польши Давид Соломонович Лиргамер. Перед тем как он пробрался к нашим, ему пришлось просидеть целые сутки под развалинами огромного варшавского дома. Хотя ему не было и двадцати лет, волосы на голове у него были полностью какие-то ярко-снежные. Я жалел его за эту седину, но, пожалуй, моё доброе отношение к Лиргамеру зависело не столько от жалости, сколько от того, что он поражал меня своей приятной, мягкой, неизменной вежливостью. У нас были чуткие, строгие, необычайные, обворожительные учителя, но был вежлив лишь он один. Хоть он и сорвался (все-таки поделом мне, поделом), до сих пор я вижу его среди массы людей, которых узнал, почти особняком.

Мои школьные дерзости, проказы, отставание узнались дома благодаря Лиргамеру. Он объяснял новый материал. Чтобы ему не мешать, я читал. Держа книгу на ладонях, я подносил ее снизу к щели в парте и спокойно почитывал. Уж если меня и чертёжника устраивал договор: я не хожу на его уроки, а он выводит мне за четверть «хорошо», то Лиргамер, по моему убеждению, должен был быть доволен, что я сижу тихо, соблюдаю приличия и не без пользы для головы. Но он-то думал иначе. Книга была Петькина, занимательная — про английского короля Ричарда Львиное Сердце. Я зачитался и не заметил, как Лиргамер остановился поблизости от меня. Когда он крикнул: «Жьж-жю-лик, видь из класс-са!» — я никак не предполагал, что этот нетерпеливый приказ относится ко мне. Я подумал, что он относится к Ваське Чернозубцеву, сидевшему передо мной, и даже постучал ему в лопатку.

— Выбирайся, кому говорят?

И тут я засёк, что ясные глаза Лиргамера, увеличенные толстыми линзами очков, смотрят не на Ваську, а именно на меня, точней, не смотрят, нет — яростно взирают. И опять крик, прямо мне в лицо:

— Жь-жюлик, видь из класс-са!

Я оскорбился и сказал, чтобы бы он не обзывался. А еще сказал, что если бы он по-доброму, то я бы вышел без задержки, а теперь не выйду нарочно.

Он сходил за директором. И директор увел меня из класса, уверив в том, что Давид Соломонович ещё не познал всех тонкостей русского языка и, конечно, по чистому недоразумению использовал слово «жулик». Директор благоволил ко мне. Он жил на той же линии — через барак от нас. Время от времени он захаживал к нам. Мать и бабушка рассказывали ему о своей женской доле. А доля у них была горькая, особенно в пору их деревенской бытности. Потчевали его белым вином, селедкой, желтоватой бочковой капустой и черемуховым маслом, представляющим собою смесь сливочного масла с истолченной в ступке сушеной ягодой. Свои воспоминания они перебивали отступлениями, касавшимися меня. Мать просила директора смягчиться, не прогонять меня из школы, а там я, глядишь, войду в «твердый разум и налажусь». Бабушка, поддерживая дочь, обещала каждый вечер творить молитву за его здоровье. Он без того твердо придерживался цели — сделать из этого сорванца человека — и поэтому выслушивал их благосклонно, а потом наставлял, как обходиться со мной. Хотя он говорил для них, они то и дело требовали от меня, понуро сидевшего на сундуке и приткнувшегося виском к шкафу, чтобы я крепко усваивал внушения Ивана Тарасовича.

И в этот раз директор тоже заглянул к нам, но с Лиргамером. У него было смеющееся выражение лица. Он таинственно мне подмигнул, указав глазами на Лиргамера.

Я так понял ею кивок, что давай, мол, малыш, приготовься к диковинной потехе. Но потехи не было, то есть, с его точки зрения, она была, а с моей — была стыдобушка: Лиргамер извинялся передо мной, матерью и бабушкой за непомерную нетактичность. Мы уверяли его, что это нам надо просить у него прощения. И просили прощения. Но он тряс головой и доказывал своё. Он страдал и не знал, как ему очиститься перед школой и прежде всего передо мной.

— Ты пей и закусывай черемуховым маслом, — говорил Лиргамеру директор, — и в тебе образуется стерильная чистота.

Приход Лиргамера и директора отозвался на участи моих голубей.

— Завтра же ликвидируй голубятню, — сказала мать, когда ушли директор и Лиргамер.

Я собрался схитрить — если поволынить и быстро наладить успеваемость и дисциплину, то она смилостивится. И она бы смилостивилась, кабы не коварство бабушки. На птичьем рынке она сговорилась с барышником о том, что оптом и по дешёвке продаст ему голубей. Пока я был в школе, сделка состоялась, и барышник унёс в мешке всю мою стаю.

Утром, постояв у дверей будки, я зачем-то побрел на переправу. Над прудом, отслаиваясь от воды, лежал туман. Местами он вздувался серыми башнями. Неподалеку в нем бодро стучал катерок, и, накрывая этот стук, то и дело широко и тонко распускались клубки звона — ударял паромный колокол.

Едва паром, сплющивая бортом автомобильные покрышки, подвалил к пристани, с него на берег прошёл верблюд, таща рыдван с арбузами, пара быков проволокла воз сена, просвистела свадебная тройка, проехала цыганская кибитка, влекомая низкорослым башкирским коньком, высыпали красили-артельщики из России, с мая по ноябрь живущие в Магнитной, у каждого за плечом узел для разноски трафаретных ковриков, покрывал, накидушек и всякой перекрашенной одежды.

Возчики с веревочными кнутами стали уговаривать киргиза, управлявшего верблюдом, продать арбуз. Киргиз был доволен, что ещё не доехал до базара, а уже навязываются покупатели, но торговать не стал: нужно прицениться. Кибитку задержали бабы в чёрных полушалках, цыганки что-то наборматывали им из тёмной брезентовой глубины, и зубы их сверкали, и закатывались плутоватые глаза, и качались плоские золотые серьги. Кудрявый парень увязался за тройкой, прося взять его в дружки, а ему кричали, что все свадебные должности позаняты своими и пришлые не требуются. Красилей окружили плотники и уговаривали их бросить свое маркое ремесло и подрядиться вместе с ними строить в зерносовхозе элеватор.

Еще вчера, как и у всех этих людей, у меня был интерес, который окрылял душу, а теперь его нет, и я не представляю себе, зачем жить.

За спинами плотников я проскользнул на паром, и когда переплыл на правый берег Урала, то ударился вверх по холму.

В станице гоняли дичь. Стая взрывника, кружившая быстро и слитно, белела на солнце. С новой силой вспыхнула моя маета. И, проклиная себя за измену обещанию, я не знал, куда деться от обиды и тоски.

Поздней осенью такая пустота в степи за Уралом, что кажется — всё вымерло. Сусликов и тех почти не видать. А было многозвучно от жаворонков, и ящерицы струились меж кочковатыми кустиками старника, и совы спали на копешках, и горностаи шастали в ложбине. Обесцветились растения, кроме конского щавеля, кровохлёбки и нивянок. Да еще выделяются среди глинистого однообразия стеклянные волоконца семян кипрея. Татарник и тот поблек, и только и заметишь его по скрюченной верхушке. И запахи как ветром унесло. И словно не пахла, как березовый сок, серебристая по ножке и лепесткам сон-трава, и не тянуло через увалы аромат горицвета, фиалки, ястребинки, цикория, кипрея, пижмы, поповника…

Я ломился напрямик по этой тусклоте, и моя неприкаянность скрадывалась, как бы терялась в бурьянах.

Я быстро добрался до Мартышечьего озера. Полежал на мхах. Нарезал рогозовых «палок» и успел вернуться домой до ухода в школу. Боль во мне, похоже, перегорела, и я вроде бы смирился с запретом держать голубей. Я не подосадовал на бабушку, когда она, зачерпнув ложкой сливочного масла, полезла под кровать. Даже мысль о том, что теперь не меньше недели бабушка будет праздновать на голубиные деньги, не обострила меня.

Возвращаясь из школы, я то ли загадывал, то ли умолял кого-то: «Хотя бы они не прилетели», — но на всякий случай пошел вдоль сараев, балаганов, будок. Взглянул на барачную крышу. Там сидел голубь. Я подумал, что обмишулился. Уже темновато, и можно принять за голубя какой-нибудь рваный ботинок, закинутый на крышу. Чего только туда не забрасывают. Я решил больше не смотреть на крышу и хотел уйти домой, но не утерпел. Действительно, на гребне крыши сидел голубь. По белой гладкой голове и вытянутой шее я узнал младшего Цыганёнка. Уже через мгновение я бросился в барак за ключом. Едва открыл будку, Цыганёнок слетел на землю и торопливо побежал к порогу. Я так был обрадован, что понёс Цыганёнка домой. Мать с бабушкой подивились: пискунишка, которому году неделя, прилетел, да еще и раньше старых голубей. Мать налила в блюдце молока, а бабушка насыпала чечевицы на жестяной лист, прибитый перед поддувалом голландки. Я сказал, что в незнакомой комнате он не станет есть, а вот стекло наверняка вышибет. Чтобы Цыганёнок не убился или не порезался, прежде чем пустить его на железо, я открыл окно. Он сразу вспорхнул, вылетел и сел на пол, возле огуречной грядки. И это поразило их.

Я накормил Цыганенка возле будки, и когда, оповестив своих дружков о его возвращении, пришел домой, то мать с бабушкой всё ещё восхищались тем, что младший Цыганёнок — башка, а также толковали о поверье, будто у голубей человеческая кровь, и склонялись к тому, что в этом есть резон: умом, повадками, семейным укладом, привязанностью к дому они напоминают людей.

Со дня на день я ожидал прилёта Страшного и Цыганки, но они не появлялись. Пискуну было одиноко. Много им заниматься я не мог — подгонял успеваемость. Чтобы он не сидел в затворничестве, я выпилил в нижней части двери отверстие, и Цыганёнок покидал будку и залазил обратно, когда ему вздумается. Он летал с Петькиной стаей и со стаей Жоржа-Итальянца. Но чаше всего он летал со стаей Мирхайдара и всегда рядом с хохлатым Цыганёнком. Иногда он исчезал из неба нашего участка. Где его носит, я не знал, да и не хотел знать. Мне было ясно, что Цыганёнок любит летать, что он вольный голубь и что, хоть убей, не сядет у чужой голубятни, если даже к Мирхайдару, куда садится его брат, ни разу не спустился. Меня бесило, когда кто-нибудь из мальчишек говорил в его отсутствие:

— Опять Цыганёнок шалается над городом.

Для голубятников ожидание первого снега — как ожидание первого несчастья. Снег перекрашивает мир. Были горы верблюжьего цвета, выше землянок на склонах темнели убранные огороды, а верх землянок был пестр: черный — полито смолой, бурый — крыт железом, сизый — досками, белый — берестой. Пропали серые крыши конного двора, красная крыша клуба железнодорожников, зеленая крыша детского сада, разномастные крыши бараков, оранжевый зонт над трубой котельни, изумрудные крыши завода, в стекле которых мерцала на солнце медная проволочная арматура. Исчезли черные домны, глинисто-рыжий ручей, текущий с горы Атач через город, и глинисто-рыжий лед пруда в месте впадения ручья. Куда-то делись другие цветовые ориентиры. Голуби дуреют от этой перекраски. Они не кружат над свежей, слепящей, беспредельной белизной — плутают, носятся, мечутся, будто промчался в небе ураган и расшвырял их, и они никак, не могут собраться в стаи. Но понемногу налаживается привычный порядок. Стройность ему возвращают голуби, уже зимовавшие не однажды. Сбиваясь в маленькие кучки, они начинают размеренное вращение над угаданной, тысячу раз облетанной площадью, ожидая, когда соберется вся их разбредшаяся стая. К вечеру редко в какую голубятню соберется вся дичь. В некоторых голубятнях не досчитываются и старичков.

Нежеланный день. Лень хаоса, обожженных резким светом глаз, отчаянной беготни, невероятных потерь.

А для кого и день азартной ловли и богатой поживы!

Приближение первоснежья тревожило меня не только тем, что я могу лишиться Цыганёнка, а также и тем, что после него навряд ли дождусь Страшного и Цыганку.

Как я был счастлив, когда холодным утром с иссиня-свинцовыми тучами услышал крик Саши:

— Цыганка, Цыганка идет по крыше!

Я схватил Цыганёнка и побежал за Сашей. Голубка, отдыхая, сидела на бараке директора школы Ивана Тарасовича. Я выбросил Цыганёнка, и она тотчас взлетела. От радости было попыталась бить крыльями и кораблить, да чуть не врезалась в землю. Там, где она жила, у нее оборвали крылья. Они еще не отросли как следует, а она подалась восвояси и вот уже летит около Цыганёнка. И прекрасно, что она прилетела накануне первого снега. Значит, есть надежда, что если Страшной в зимнюю пору будет стрелять над участком в своем поисковом полете, то он увидит Цыганку с Цыганёнком и сядет за ними, хотя и не узнает ни нашего барака, ни моей будки.

Ночью, как и предполагала бабушка — у нее кололо под крыльцами, — выпал снег. Я очумел от того нежного преображения, которое совершилось во всем. Замок на будке напоминал полярную сову, трансформатор, взгроможденный на помост высоковольтного столба, походил на хлопковый тюк. Что-то гусиное было в паровом подъёмном кране, который стоял на железнодорожном пути близ вагонного цеха. В дырке над порогом появился Цыганёнок и мигом отпрянул назад. Немного погодя он повысовывался из лаза, опять выскочил на порог и, поозиравшись, спрыгнул на белое. Оттого ли, что он провалился в снег, оттого ли, что не знал, что это такое, а может, ему показалось, что лапки его обстрекало, Цыганёнок взвился и с лёта нырнул в лаз.

Я наспех оделся, подмел веником землю перед будкой и выпустил Цыганку с Цыганёнком. Они долго таращились по сторонам и в небо, где уже происходила голубиная суматоха. Дичь Мирхайдара переполошилась сильней, чем Петькина и Жоржа-Итальянца.

Мирхайдару нравилось жевать воск. Он жевал его беспрестанно, стараясь, чтобы получалось с прищёлком. В прищёлках, по словам Мирхайдара, была самая что ни на есть сладость. Учителя мирились с его дурной привычкой, но все-таки выставляли с уроков из-за этих прищёлков. Желваки на скулах Мирхайдар нажевал себе чуть ли не с кулак величиной.

Растерянное лицо Мирхайдара с огромными двигающимися желваками вдруг представилось мне, когда я услышал, что пуще всех переполошились именно его голуби. Я не хотел ему урона и даже взволновался, как бы он не потерял сегодня нашего хохлатого Цыганёнка.

Мой Цыганёнок, набив зоб пшеницей, взмыл вверх, а Цыганка лишь дотянула до крыши. Там она и сидела, обираясь и наблюдая за небесной неразберихой, покамест он не вернулся. Он тоже принялся охорашиваться и весело глазел в лучистый воздух.

Я не понял, почему они вдруг вытянулись. Было впечатление, что они заметили неподалеку ястреба, хотя никакой хищной птицы в это время в городе быть не могло. И сорвались они с крыши так резко и сильно, как в опасности. Через какую-то секунду, к моему недоумению, Цыганёнок начал звенеть крыльями, а Цыганка, летевшая вровень с ним, принялась кораблить своими тупыми крыльями. Секундой позже мне всё стало ясно: от заводской стены тянул Страшной. Он косокрылил — правое крыло у него было короче левого. Узнав Цыганку и Цыганёнка, он перекувырнулся, сел на хвост и угодил на телеграфные провода, тянувшиеся вдоль дороги.

Я бросился огибать будки, сараи, балаганы. Поднять! Спасти! И когда обежал их, то увидел, что Страшной тянет к моей будке над пышной порошей и от взмахов его крыльев взвихриваются снежинки.

Чтобы избавить Страшного от косокрылия, я оборвал ему левое крыло. Отрастание перьев ослабляло холодоустойчивость Страшного и Цыганки. В морозы я заносил их домой. А Цыганенок не мёрз в самую огненную стужу. Я оставил его в клетке; он решался летать даже в остекленевшем от мороза небе. Однажды я запозднился в школе. За моё отсутствие к будочной двери надуло сугроб, и он успел затвердеть, как фаянс. Цыганёнка в клетке не было. Вполне возможно, что дырку замуровало перед наступлением вечера, поэтому он не мог попасть к себе в гнездо. Поиски не принесли утешения. На рассвете я встал и обнаружил Цыганёнка в тупичке между нашей будкой и соседским балаганом. Он спал на черенке совковой лопаты. И до этого происшествия я знал о холодоустойчивости голубей и лишь теперь догадался, что зиму они коротают почти с пингвиньей выдержкой и бодростью.

Голубятничать, как раньше, до бабушкиной сделки с барышником, у меня не было желания. И не потому, что я не хотел школьных неприятностей и боялся, что участь Страшного и Цыганки с Цыганёнком повторится. Просто мне открылась в вольной воле, которую я дал Цыганёнку, какая-то необъятность простора, движения и красоты, что я не представлял себе, как смогу лишить всего этого Страшного и Цыганку, и мечтал сохранить в голубятне неожиданно возникший свободный порядок.

Когда они стали вылетать втроем, то пропадали в небе почти все светлые часы дня. Иногда они приводили с собой чужаков, я дарил их бабушке, и у неё возникал повод для залезания под кровать.

По теплу голуби начали приводить с собой голубку оригинальной масти: по белому фону синеватые закорючки, напоминающие арабскую вязь. Голубка ходила вместе с Цыганёнком, но к вечеру, поднявшись, нарезала через металлургический комбинат и скоро скрывалась в его железисто-чёрной копоти. Как-то увидел (уже просохло, и на полянах зеленела мурава), что Цыганёнок целуется с этой голубкой. Вот тебе штука! Я даже замахнулся на них. Их недоумение было недолгим. Они снова принялись целоваться, а потом со счастливым боем крыльев совершила кольцевой облет барака и сели.

В этот час возвращался со смены бородатый взрывник. По пути к переправе он купил на базаре пшеницы и нёс её в мешке, разделив плечом надвое. Отдыхая, он расспрашивал меня о Страшном, как бы для себя сказал, что Чубарая до сих пор без пары. В масти голубки — по белому синеватые закорючки — он увидел сходство с письменным камнем, на том тоже такие значки. Тем, что назвал голубку Письменной, он вывел меня из затруднительного положения и опять оставил о себе хорошее впечатление. Голубка словно ждала, чтобы её нарекли. С этого дня она поселилась у Цыганёнка в гнезде.