Основные требования к сочинению

Для начала следует рассмотреть обязательные правила составления сочинения. Их следует соблюдать как основу, тогда успех текста гарантирован:

- Соответствие выбранной теме. Не должно быть отступления от заданной сначала проблематики. Нельзя писать вводную часть, например, о пользе медоносных пчёл для человека, а закончить загрязнением воздуха на планете.

- Логика мысли и рассуждений. Мысль на протяжении всего текста должна быть последовательна, прослеживаться причинно-следственная связь, сохраняться композиция сочинения, состоящая из введения, основной части и заключения.

- Единая стилистика. Не должно быть несколько стилей в одном сочинение. Нельзя употреблять сленг, просторечные высказывания, если того не требует тематика.

- Доказательность мысли. Любой тезис, выдвигаемый в тексте, должен быть подтверждён литературным аргументом, с указанием автора и названия используемого произведения.

Выявление проблемы

Основным элементом при написании сочинения является тема, на основе которой уже рассматривается проблема, раскрываемая в тексте. Проблему удобнее всего сформулировать в виде вопроса и отвечать на него в процессе написания. Вставляется она во введении после нескольких общих предложений, подводящих к теме.

Далее, следует обозначить несколько тезисов, отвечающих на заданный вопрос, которые будут доказываться литературными примерами.

Композиция сочинения

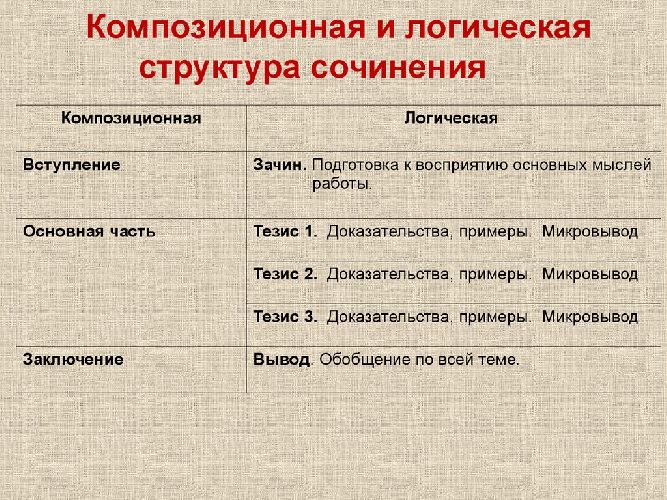

Знание композиции важный элемент при составлении плана сочинения. К 10 классу, написав множество текстов, основная структура известна, но всё равно остаются некоторые нюансы, которые оставляют вопросы. Сочинение разделяется на три структурных элемента.

- Введение — вводная часть, содержащая общие положения темы и подводящая к основному изложению.

- Основная часть — содержит главные тезисы, раскрывающие проблему, аргументы и микровыводы, являющие частью основного вывода.

- Заключение — часть, подводящая итоги и отвечающая на поставленный вопрос в начале сочинения.

Каждый элемент, представляет собой отдельный абзац. Основная часть также может быть разделена на несколько смысловых абзацев, если текст слишком длинный или же этого требует содержание.

Вводный абзац

Во введении удобно пользоваться клише. Они помогают обозначить границы предложений, легче сформулировать и структурировать мысль в сочинении. Подробный план литературы, используемой при доказательстве, лучше всего продумать на этом этапе, что также поможет лаконично подвести введение к аргументам в основной части.

Абзац не стоит делать слишком большим (пять-шесть предложений, объясняющих дальнейшую тему рассуждений) и перегружать терминами и понятиями. Введение должно состоять из трёх смысловых частей.

- Вводная часть — несколько общих предложений, подводящих к проблеме. Здесь уместно использовать клише.

- Проблема — лучше всего, если представлена в форме вопроса, но не возбраняется и в виде повествовательного предложения. Она должна быть краткой, точной и понятной и затрагивать только один вопрос, который получит раскрытие и подтверждение в главной части. Не стоит пытаться уместить в одно предложение несколько понятий.

- Переход к основной части — подводит читателя к главному рассуждению. Здесь также уместно использование клише.

Основная часть

Самая объёмная и имеет свой план. Эссе по литературе в 10 классе обязательно должно содержать литературные аргументы, подкрепляющие позицию и поясняющие проблему, обозначенную в начале текста. Каждый аргумент — это отдельная часть главного абзаца со своей структурой:

- Тезис, раскрывающий проблему.

- Литературный пример.

- Микровывод по тезису.

- Плавный переход к следующему тезису или заключительному абзацу.

На всех этапах возможно использование клише, как вспомогательного инструмента.

Заключительная конструкция

Удобнее всего начинать вывод с вводного клише (таким образом, итак, в итоге и т. д. ). После предстоит переформулировать первый абзац, пересказав проблему и подтвердив её уже сделанными микровыводами из основной части. В конце можно добавить несколько предложений с личным мнением или же общие слова по теме, наводящие на размышления.

Не стоит забывать, что это в первую очередь творческая работа. Понимание структуры и знание клише не обязывает чётко следовать составленному плану. В 10 классе проекты по литературе имеют менее строгую форму, чем на ЕГЭ. В процессе создания всегда возможны изменения и корректировки, но необходимо держать в голове скелет структуры сочинения и не злоупотреблять клише.

Структура итогового сочинения

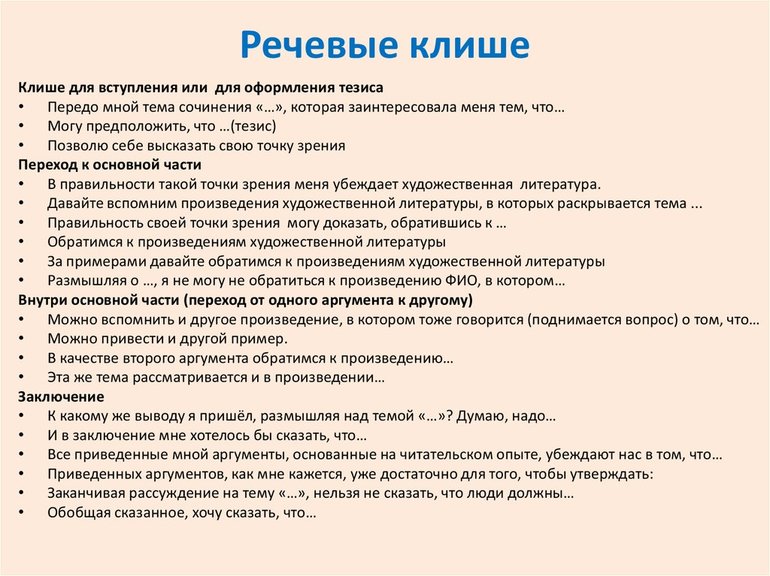

Итоговое сочинение по литературе состоит из трёх частей:

I. Вступление – формулировка темы.

Вступление занимает первый абзац. Оно должно быть чётким и лаконичным.II. Основная часть – раскрытие темы сочинения, аргументы, доказывающие вашу точку зрения.

Основная часть состоит и четырёх абзацев, в которых вы приводите примеры из литературных произведений, рассуждаете по теме. Основная часть строится по следующей схеме: тезис – литературный аргумент- мини-вывод.III. Заключение – обобщение ваших мыслей.

Заключение – последний абзац сочинения, неразрывно связанный со вступлением, подводящий итог всему рассуждению.

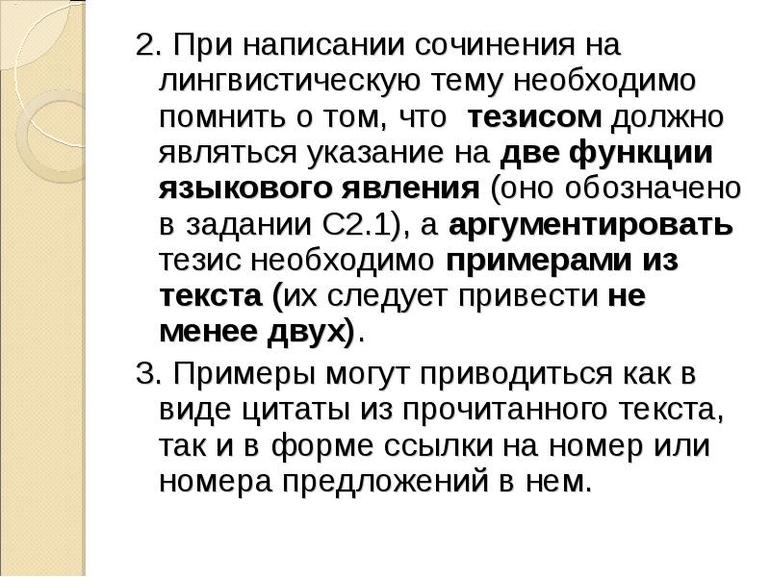

Предлагаем вашему вниманию клише, которые помогут последовательно изложить мысли в сочинении.

|

Часть сочинения |

Клише |

|

Вступление Вступление занимает первый абзац (примерно 50 слов). Раскрываем суть понятий. Четко отвечаем на вопрос, обозначенный в теме сочинения. |

С давних времён люди задумывались над вопросом … Каждый из нас хоть раз в жизни размышлял о …. Как следует относиться к …? Для чего нужно…? (ФИО автора высказывания) когда-то сказал …. (далее следует цитата или её основная мысль). Я считаю, что… На мой взгляд, …. |

|

Переход от вступления к основной части |

Чтобы доказать свою позицию, обращусь к примерам из художественной литературы. Яркие примеры, доказывающие мою точку зрения, можно найти в произведениях художественной литературы. В доказательство моей точки зрения могу обратиться к примерам из произведений художественной литературы. |

|

Основная часть Основная часть (примерно 200 слов) строится по следующей схеме: тезис – литературный аргумент — мини-вывод. |

|

|

Тезис |

Многие писатели рассуждали об этих вопросах (проблемах) в своих произведениях. Например, … Тема (чего? любви, дружбы …) затрагивается в произведениях художественной литературы. Не случайно многие писатели обращались к теме (проблеме взаимоотношений между друзьями и т.п.) … |

|

Аргумент№1(литературное произведение) Промежуточный вывод в конце каждого аргумента (Мини-вывод) |

Во-первых, доказательство моей мысли можно найти в произведении (название и ФИО автора) … Вспомним произведение (название и ФИО автора) … Например, в рассказе (повести, романе, произведении, название и ФИО автора) … |

|

Писатель считает, что… Автор хочет донести до нас мысль о…. Писатель подводит нас к мысли: Автор считает, что… |

|

|

Аргумент№2(литературное произведение) Промежуточный вывод в конце каждого аргумента (Мини-вывод) |

Также к теме (проблеме чего?) обращается (ФИО автора) в произведении (название произведения). Можно обратиться и к другому примеру, доказывающему мою точку зрения. |

|

Автор считает, что… Писатель считает, что… Автор хочет донести до нас мысль о…. Писатель подводит нас к мысли: |

|

|

Заключение Заключение – последний абзац сочинения, неразрывно связанный со вступлением, подводящий итог всему рассуждению (примерно 50 слов). Заключительная фраза, подводящая итог твоих размышлений по теме (опять – слова из формулировки темы). |

В заключение хочу вспомнить слова (ФИО автора и цитата). На мой взгляд, именно … Таким образом, можно сделать вывод: … Мне бы хотелось верить в то, что… Хотелось бы, чтобы люди задумались… |

Основные требования к сочинению

Для начала следует рассмотреть обязательные правила составления сочинения. Их следует соблюдать как основу, тогда успех текста гарантирован:

- Соответствие выбранной теме. Не должно быть отступления от заданной сначала проблематики. Нельзя писать вводную часть, например, о пользе медоносных пчёл для человека, а закончить загрязнением воздуха на планете.

- Логика мысли и рассуждений. Мысль на протяжении всего текста должна быть последовательна, прослеживаться причинно-следственная связь, сохраняться композиция сочинения, состоящая из введения, основной части и заключения.

- Единая стилистика. Не должно быть несколько стилей в одном сочинение. Нельзя употреблять сленг, просторечные высказывания, если того не требует тематика.

- Доказательность мысли. Любой тезис, выдвигаемый в тексте, должен быть подтверждён литературным аргументом, с указанием автора и названия используемого произведения.

А. А. Фет

6. Анализ стихотворение А. А Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила…»

Афанасий Фет – замечательный русский поэт, основатель поэтического жанра – лирической миниатюры. Тематика его поэзии ограничена. Его поэзия – «чистая поэзия», в ней нет социальных вопросов действительности, нет гражданских мотивов. Он избрал такой стилистический прием повествования, который позволил за внешним течением событий спрятать от читателя свою душу. Фета волнует только красота – природа и любовь. Поэзию он считает храмом искусства, а поэта – жрецом этого храма. Эти две темы поэзии Фета тесно связаны друг с другом. Фет считает, что только природа и любовь могут отобразить всю красоту и очарование окружающей действительности. Характер, переживания, мысли и чувства лирического героя в поэзии Фета зависят от мироощущения поэта.

Фет стремился передать красоту мгновения, сиюминутное состояние. Ярким примером этого можно назвать его стихотворение «Ель рукавом мне тропинку завесила»:

Ель рукавом мне тропинку завесила.

Ветер. В лесу одному

Шумно, и жутко, и грустно, и весело, —

Я ничего не пойму.

Фет создает прекрасный образ, который позволяет читателю увидеть нарисованную картину, полюбоваться ее неповторимой красотой. В строках стихотворения поэт использует назывные предложения и предложения с однородными членами. Последние две строчки говорят о противоречивых чувствах поэта. Его лирический герой чувствует состояние природы. Стихотворение воздействует на читателя. Благодаря обилию шипящих и свистящих звуков можно услышать шум ветра:

Все гудет и колышется,

Листья кружатся у ног.

Невозможно уловить настроение лирического героя. У него смутные ощущения – «ничего не пойму». Он пытается раствориться в мире природы, старается постичь ее таинственные глубины, понять «прекрасную душу природы». Но в шуме ветра это смятение развеивается. Герой слышит «тонко взывающий рог», «зов глашатая медного» и настроение его тотчас же меняется – «Сладостен зов мне глашатая медного!» и «Мертвые что мне листы!»

Фет представляет природу как человека, видит ее прекрасную душу, об этом свидетельствует метафора «Ель рукавом мне тропинку завесила».

В этом стихотворении Фета природа сливается с человеческими эмоциями. Поэт изображает своего героя в момент наибольшего эмоционального напряжения, показывает его душу на фоне прекрасного мгновения природы.

7. Анализ стихотворения А. А. Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»

Стихотворение «Сияла ночь…» – одно из лучших лирических произведений Фета. Более того, это один из лучших образцов русской любовной лирики. Стихотворение посвящено молодой, обаятельной девушке, которая вошла в историю не только благодаря стихотворению Фета, он была одним из реальных прототипов толстовской Наташи Ростовой. Стихотворение Фета не о чувстве Фета к милой Танечке Берс, а о высокой человеческой любви. Как и вся истинная поэзия, поэзия Фета обобщает и возвышает, уводит во всеобщее – в большой человеческий мир. Стихотворение «Сияла ночь…» в восприятии читателя оказывается одновременно и воспоминанием. Каждое слово стихотворения говорит читателю о знакомом и близком – и говорит прекрасными, будто неведомыми словами. В лирических стихотворениях Фета незнакомое, единственное и неповторимое событие ощущается как знакомое, как близкое тебе, быть может, даже бывшее и с тобой. Это ощущение и составляет один из секретов того особенного, радостного и высокого воздействия, которое производит стихотворение на читателя. В стихотворении две основные темы – любовь и искусство. На эти темы написаны многие стихи Фета, можно сказать даже, что большинство его стихов. В лирической пьесе «Сияла ночь…» темы эти слиты воедино. Любовь для Фета – самое прекрасное в человеческой жизни. И искусство – самое прекрасное. Стихотворение – о вдвойне прекрасном, о самой полной красоте. Стихотворение написано шестистопным ямбом – одним из излюбленных размеров поэта. Это помогает здесь создать не только общий музыкальный тон, но и очень гибкую, с живыми переходами и движением, свободную речь, свободное повествование. Отчасти это получается благодаря паузам, которые возникают не в одном постоянном месте, а в разных местах – то здесь, то там, как в живой, ярко эмоциональной речи. В результате поэтический рассказ о сильном и живом чувстве сам исполнен жизни. Произведение это и очень живописное, и очень музыкальное. Одно у Фета тесно связано с другим. Музыкальность образа помогает ему быть живописным. Удивительно по яркой выразительности и зримости, наглядности уже само начало стихотворения. Та картина, которой открывается лирическая пьеса, ощутима чувствами и незабываема. Живо видишь затемненную гостиницу и за ее окнами сад – полный ночной свежести, лунного света и сияния. И слышишь музыку, тем более удивительную и поражающую наше воображение, что о музыке в первой строфе прямо ничего не говорится. Зато говорится о рояле: «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали…» За этим образом мы видим не только сам рояль, но и слышим звуки, которые исходят из него. Замечательный фетовский образ воздействует на нас не только прямо, но и косвенно. Поэт рисует предмет и, подталкивая наше воображение, заставляет нас увидеть и услышать то, что с ним связано. Мы сами это услышали, поэт не говорил нам об этом – и мы благодарны ему, что он совершил такое чудо: заставил нас услышать, помог нам без прямых словесных обозначений. Фетовский образ воздействует на читателя с помощью особого звучания слов. Его стихам особую силу придает сочетание слов, комбинации гласных и согласных, аллитерация, внутреннее созвучие. Звуковые повторы присутствуют в стихотворении:

Выявление проблемы

Основным элементом при написании сочинения является тема, на основе которой уже рассматривается проблема, раскрываемая в тексте. Проблему удобнее всего сформулировать в виде вопроса и отвечать на него в процессе написания. Вставляется она во введении после нескольких общих предложений, подводящих к теме.

Далее, следует обозначить несколько тезисов, отвечающих на заданный вопрос, которые будут доказываться литературными примерами.

Новейшие сочинения. Все темы 2014. 10-11 классы

Роль портрета в раскрытии характеров героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»

План

I. И. С. Тургенев — истинный художник-портретист.

II. Авторское отношение к персонажам через словесный портрет.

1. Ироничное описание слуги.

2. Краткий и емкий портрет Базарова, настораживающий читателя.

3. Яркие, сочные краски в характеристике героев.

III. Мастер портретной детали.

С первых же страниц романа «Отцы и дети» мы убеждаемся, что И. С. Тургенев — истинный художник-портретист: он немногословно, но метко схватывает самую суть персонажа, проявляя его изюминку, его характер. Кроме того, в портретном описании героев Тургенев проявляет свое отношение к персонажам. Как иронично, но без симпатии, он описывает в самом начале произведения слугу Петра, «молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками», «в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения». Моментально создалось впечатление неискреннего, подхалимоватого, непорядочного. Даже не прибегая к теории физиогномики, можно почувствовать, что «маленькими тусклыми глазенками» и «учтивыми телодвижениями» автор бы положительного, благородного персонажа не наделил.

Совершенно иначе звучит голос автора в описании главного героя — Евгения Базарова: «длинное и худое (лицо), с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум». Этот краткий и емкий портрет одновременно и располагает к герою, но и почему-то настораживает. Не прозвучало в тоне Тургенева ни восхищения, ни неприязни. Эта сдержанность писателя позволяет читателю самому выбирать, как относиться к Базарову, автор не навязывает своего отношения к персонажу.

С явной симпатией описывает И. С. Тургенев представителя «отцов» — Павла Петровича Кирсанова: «человек среднего роста, одетый в темный английский съют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки… На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов».

Однако убийственная характеристика любовной драмы Павла Петровича, выраженная одним словом — «таскался» за «объектом» своего обожания, — делает холеного героя жалким, маленьким и ничтожным.

На мой взгляд, портреты основных представителей обеих конфликтующих в романе сторон — Базарова и Павла Петровича — написаны Тургеневым в ярких, сочных красках. И это еще больше заостряет конфликт, ведь куда проще принять чью-то сторону, когда один из оппонентов отталкивающий, уродливый…

Зато на «мнимых последователей» Базарова Тургенев не жалеет неприязни и брезгливости. Суетливый, визгливый, дерганый, весь какой-то размазанный, истеричный — таким предстает читателю Ситников. Что до эмансипированной Кукшиной, то она выписана автором еще более неприглядно: она неряшлива, груба, мужиковата, склонна к алкоголю, а «выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» Разве такими мы привыкли видеть женские образы Тургенева?

Но вот в портрете милой, скромной, богобоязненной Фенечки засияли самые теплые, самые ласковые краски. Здесь писатель не скупится на нежные эпитеты, уменьшительно-ласкательные формы слов, которые выдают авторскую любовь к персонажу: «Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах». Описывая знакомство Николая Петровича с Фенечкой, Тургенев дополняет образ женской невинности и кротости: «чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо… невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки». Этот портрет может показаться бесхитростным и простым, но эта простота — гениальна.

Теми же простыми, но теплыми словами описывает автор мать Базарова, Арину Власовну. Миловидная, пухленькая, круглолицая, опрятная, чувствительная, набожная, глубоко любящая мужа и сына, не вникающая в мужские дела, простая, но вовсе не глупая — «настоящая русская дворяночка прежнего времени». «Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает — следует ли радоваться этому!», — невесело заключает автор.

Совсем иным тоном говорит Тургенев об Одинцовой, женщине «высокого роста, в черном платье… Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица». Одинцова загадочна, прекрасна и — холодна. «Как она себя заморозила» — говорит о ней Базаров. И впоследствии Одинцова подтверждает свое желание, но невозможность «оттаять», испытать сильные чувства. Покой для нее остается дороже всего, а страсть Базарова ее пугает.

Тургенев как художник в полной мере проявил себя в романе «Отцы и дети», создав галерею неповторимых, разноплановых, красочных портретов, каждый из которых подчеркнул уникальность, тонкость души каждого героя.

Композиция сочинения

Знание композиции важный элемент при составлении плана сочинения. К 10 классу, написав множество текстов, основная структура известна, но всё равно остаются некоторые нюансы, которые оставляют вопросы. Сочинение разделяется на три структурных элемента.

- Введение — вводная часть, содержащая общие положения темы и подводящая к основному изложению.

- Основная часть — содержит главные тезисы, раскрывающие проблему, аргументы и микровыводы, являющие частью основного вывода.

- Заключение — часть, подводящая итоги и отвечающая на поставленный вопрос в начале сочинения.

Каждый элемент, представляет собой отдельный абзац. Основная часть также может быть разделена на несколько смысловых абзацев, если текст слишком длинный или же этого требует содержание.

Вводный абзац

Во введении удобно пользоваться клише. Они помогают обозначить границы предложений, легче сформулировать и структурировать мысль в сочинении. Подробный план литературы, используемой при доказательстве, лучше всего продумать на этом этапе, что также поможет лаконично подвести введение к аргументам в основной части.

Абзац не стоит делать слишком большим (пять-шесть предложений, объясняющих дальнейшую тему рассуждений) и перегружать терминами и понятиями. Введение должно состоять из трёх смысловых частей.

- Вводная часть — несколько общих предложений, подводящих к проблеме. Здесь уместно использовать клише.

- Проблема — лучше всего, если представлена в форме вопроса, но не возбраняется и в виде повествовательного предложения. Она должна быть краткой, точной и понятной и затрагивать только один вопрос, который получит раскрытие и подтверждение в главной части. Не стоит пытаться уместить в одно предложение несколько понятий.

- Переход к основной части — подводит читателя к главному рассуждению. Здесь также уместно использование клише.

Основная часть

Самая объёмная и имеет свой план. Эссе по литературе в 10 классе обязательно должно содержать литературные аргументы, подкрепляющие позицию и поясняющие проблему, обозначенную в начале текста. Каждый аргумент — это отдельная часть главного абзаца со своей структурой:

- Тезис, раскрывающий проблему.

- Литературный пример.

- Микровывод по тезису.

- Плавный переход к следующему тезису или заключительному абзацу.

На всех этапах возможно использование клише, как вспомогательного инструмента.

Заключительная конструкция

Удобнее всего начинать вывод с вводного клише (таким образом, итак, в итоге и т. д. ). После предстоит переформулировать первый абзац, пересказав проблему и подтвердив её уже сделанными микровыводами из основной части. В конце можно добавить несколько предложений с личным мнением или же общие слова по теме, наводящие на размышления.

Не стоит забывать, что это в первую очередь творческая работа. Понимание структуры и знание клише не обязывает чётко следовать составленному плану. В 10 классе проекты по литературе имеют менее строгую форму, чем на ЕГЭ. В процессе создания всегда возможны изменения и корректировки, но необходимо держать в голове скелет структуры сочинения и не злоупотреблять клише.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

1. «Темное царство» и его жертвы (по пьесе А. Н. Островского «Гроза»)

«Гроза» вышла в свет в 1859 г. (накануне революционной ситуации в России, в «предгрозовую» эпоху). Ее историзм заключается в самом конфликте, непримиримых противоречиях, отраженных в пьесе. Она отвечает духу времени.

«Гроза» представляет собой идиллию «темного царства». Самодурство и безгласие доведены в ней до предела. В пьесе появляется настоящая героиня из народной среды и именно описанию ее характера уделено основное внимание, а мирок города Калинова и сам конфликт описываются более обобщенно.

«Их жизнь течет ровно и мирно, никакие интересы мира их не тревожат, потому, что не доходят до них; царства могут рушиться, новые страны открываться, лицо земли изменяться… – обитатели городка Калинова будут себе существовать по-прежнему в полнейшем неведении об остальном мире… Принятые ими понятия и образ жизни – наилучшие в мире, все новое происходит от нечистой силы…находят неловким и даже дерзким настойчиво доискиваться разумных оснований… Сведения, сообщаемые Феклушами, таковы, что не способны внушить большого желания променять свою жизнь на иную… Темная масса, ужасная в своей наивности и искренности».

Страшна и тяжела для каждого попытка идти наперекор требованиям и убеждениям этой темной массы. Отсутствие всякого закона, всякой логики – вот закон и логика этой жизни. В своем непререкаемом, безответственном темном владычестве, давая полную свободу прихотям, ни во что не ставя всякие законы и логику, «самодуры» жизни начинают ощущать какое-то недовольство и страх, сами не зная перед чем и почему. Они ожесточенно ищут своего врага, готовы напуститься на самого невинного, на какого-нибудь кулигина: но нет ни врага, ни виновного, которого могли бы уничтожить: закон времени, закон природы и истории берет свое, и тяжело дышат старые кабановы, чувствуя, что есть сила выше их, которую они одолеть не могут… Они не хотят уступать, хлопочут только о том, как бы на их век стало…

Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старых порядков, с которыми она век изжила, говоря о крахе устоявшегося мира: «И хуже этого, милая, будет», и в ответ на слова странницы: «Нам бы только не дожить до этого». Кабаниха веско бросает: «Может, и доживем». Она только тем и утешается, что еще как-нибудь с ее помощью простоят старые порядки до ее смерти.

Кабановы и дикие хлопочут теперь о том, чтобы только продолжить прежнее. Они знают, что их своевольство еще будет иметь довольно простора до тех пор, пока все будут робеть перед ними; вот почему они так упорны.

Образ Катерины – важнейшее открытие Островского – открытие рожденного патриархальным миром сильного народного характера с просыпающимся чувством личности. Отношения Катерины и Кабанихи в пьесе не бытовая вражда свекрови и невестки, их судьбы выразили столкновение двух исторических эпох, что и определяет трагедийный характер конфликта. В душе вполне «калиновской» по воспитанию и нравственным представлениям женщины рождается новое отношение к миру, чувство, еще не ясное самой героине: «Что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то! Точно я снова жить начинаю, или уж и не знаю». Проснувшуюся любовь Катерина воспринимает как страшный, несмываемый грех, потому что любовь к чужому человеку для нее, замужней женщины, есть нарушение нравственного долга. Она всей душой хочет быть чистой и безупречной, ее нравственная требовательность к себе не допускает компромисса. Уже осознав свою любовь а Борису, она изо всех сил противится ей, но не находит опоры в этой борьбе: «точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что». Не только внешние формы домашнего обихода, но даже и молитва делается ей недоступна, так как она почувствовала над собой власть грешной страсти. Она чувствует страх перед собой, перед выросшим в ней стремлением к воле, неразделимо слившимся в ее сознании с любовью: «Конечно, не дай Бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!»

Сознание греха не оставляет ее в момент упоения счастьем и с огромной силой овладевает ею, когда счастье кончилось. Катерина кается всенародно без надежды на прощение, и именно полное отсутствие надежды толкает ее на самоубийство, грех еще более тяжкий: «Все равно уж душу свою погубила». Полная невозможность примирить свою любовь с требованиями совести и физическое отвращение к домашней тюрьме, к неволе убивают Катерину.

Катерина жертва не кого-либо персонально из ее окружающих, а хода жизни. Мир патриархальных отношений умирает, и душа этого мира уходит из жизни в муках и страданиях, задавленная формой житейских связей, и сама себе выносит нравственный приговор, потому что в ней-то и живет патриархальный идеал.

Трагедия Катерины (по пьесе А. Н. Островского «Гроза»)

Катерина – главный персонаж драмы Островского «Гроза», жена Тихона, невестка Кабанихи. Основная идея произведения – конфликт этой девушки с «темным царством», царством самодуров, деспотов и невежд.

Узнать, почему возник этот конфликт и почему конец драмы такой трагичный, можно, поняв представления Катерины о жизни. Автор показал истоки характера героини. Из слов Катерины мы узнаем о ее детстве и отрочестве. Здесь нарисован идеальный вариант патриархальных отношений и патриархального мира вообще: «Я жила, не о чем не тужила, точно птичка на воле, что хочу, бывало, то и делаю». Но это была «воля», совершенно не вступавшая в противоречия с вековым укладом замкнутой жизни, весь круг которой ограничен домашней работой. Жила Катя свободно: вставала рано, умывалась родниковой водой, ходила с матерью в церковь, потом садилась за какую-нибудь работу и слушала странниц и богомолок, которых было много в их доме. Это рассказ о мире, в котором человеку не приходит в голову противопоставить себя общему, поскольку он еще не отделяет себя от этой общности. Именно поэтому здесь нет насилия и принуждения. Идиллическая гармония патриархальной семейной жизни для Катерины – безусловный нравственный идеал. Но она живет в эпоху, когда самый дух этой морали исчез и окостеневшая форма держится на насилии и принуждении. Чуткая Катерина улавливает это в своей семейной жизни в доме Кабановых. Выслушав рассказ о жизни невестки до замужества, Варвара (сестра Тихона) удивленно восклицает: «Да ведь у нас то же самое». «Да здесь все как будто из-под неволи», – роняет Катерина, и в этом для нее главная драма.

Катерину отдали замуж молодой, судьбу ее решила семья, и она принимает это как вполне естественное, обычное дело. Она входит в семью Кабановых, готовая любить и почитать свекровь («Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты…» – говорит она Кабанихе), заранее ожидая, что муж будет над ней господином, но и ее опорой, и защитой. Но Тихон не годится на роль главы патриархальной семьи, и Катерина говорит о своей к нему любви: «Мне жалко его очень!» И в борьбе с незаконной любовью к Борису Катерине, несмотря на ее попытки, не удается опереться на Тихона.

Жизнь Кати сильно изменилась. Из свободного, радостного мира она попала в мир, полный обмана, жестокости. Она всей душой хочет быть чистой и безупречной.

Катерина уже не чувствует такого восторга от посещения церкви. Религиозные настроения Катерины усиливаются по мере нарастания ее душевной грозы. Но именно несоответствие между ее греховным внутренним состоянием и тем, чего требуют религиозные заповеди, и не дает ей молиться, как прежде: слишком далека Катерина от ханжеского разрыва между внешним исполнением обрядов и житейской практикой. Она чувствует страх перед собой, перед стремлением к воле. Катерина не может заниматься привычными ей делами. Грустные, тревожные мысли не дают ей спокойно любоваться природой. Кате остается терпеть, пока терпится, и мечтать, но она уже не может жить своими мыслями, потому что жестокая действительность возвращает ее на землю, туда, где унижение и страдание.

По каким критериям будут проверять?

Минимальный объем — не менее 250 слов (в зачет идут и предлоги, и другие служебные слова. — Прим. ред.). Рекомендуемый — от 350 слов. «Верхней» планки — нет.

— Не допускается списывание из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста, — сообщает Рособрнадзор. — Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника.

Вот главные критерии оценки:

- «Соответствие теме»;

- «Аргументация. Привлечение литературного материала»;

- «Композиция и логика рассуждения»;

- «Качество письменной речи»;

- «Грамотность».

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по одному из других критериев.

Содержание:

- Составление плана сочинения

- Подготовка

- Композиционная структура сочинения

- Составление логической структуры плана

- Рекомендации по написанию сочинения

- Вводная часть

- Основная часть

- Заключение

Для того чтобы составить план сочинения по литературе в 10 классе необходимо разбить текст на отдельные блоки. Каждый такой блок может выключать один или несколько абзацев текста. Эти фрагменты текста необходимо озаглавить. Заглавие должно выглядеть как тезис и выражать основную мысль данного фрагмента.

Составление плана сочинения

Количество пунктов в плане может варьироваться в зависимости от объема сочинения. Важно помнить, что один пункт должен быть посвящен одной проблеме. Внимательно отнеситесь к названиям блоков, поскольку это напрямую влияет на содержание вашего сочинения. Названия обычно состоят не из целых предложений, а из словосочетаний, раскрывающих основную мысль.

В плане литературного сочинения используются имена героев и прилагательные, которые раскрывают суть фрагмента. Реже используются глаголы.

Подготовка

Для написания качественного плана сочинения по литературе к ЕГЭ необходимо заранее подготовиться. Внимательно прочитайте литературное произведение, по которому необходимо написать сочинение. Сделайте заметки и выписки из текста, они помогут вам в написании работы. Вам также понадобятся цитаты с характеристиками персонажей.

Очень важно понять главную мысль произведения, которую хотел донести до читателей автор. Если в теме сочинения фигурирует идея авторства, нужно отразить в плане биографию писателя и историю создания произведения. Если же в теме сочинения указан герой литературного произведения, то нужно упомянуть его внутреннюю и внешнюю характеристики, а также все события, которые с ним произошли.

Анализ литературного источника также поможет в написании сочинения. Почитайте работы критиков, посвященные изучаемому произведению. Сформируйте определенное мнение и отразить его в письменной работе.

Композиционная структура сочинения

Любой тип сочинения в формате ЕГЭ состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. Все эти части должны быть отражены в плане. Не нужно в названии частей плана использовать слова «вступление» или «заключение», необходимо давать содержательные заголовки. В каждой композиционной части плана сочинения для ЕГЭ может быть по нескольку пунктов, главная задача — это раскрытие основной темы.

Составление логической структуры плана

План сочинения по литературе на ЕГЭ должен иметь логическую структуру. Как уже было сказано выше, в сочинении должно быть три композиционные части. Для каждого сочинения это остается неизменным. Однако от темы к теме логическая структура плана может различаться. Например, для сочинения-описания персонажа нужно двигаться от внешней характеристики героя к внутренней. Такая структура плана поможет вам наиболее полно раскрыть тему. Для сочинения-рассуждения, логичным будет отразить в структуре сначала одну сторону вопроса, а затем противоположную. А в заключении описать ваше личное мнение.

В сочинении по литературе должна прослеживаться логическая последовательность тезисов и аргументов к ним. Каждый абзац должен иметь причинно-следственную связь. Поэтому при составлении плана нужно акцентировать внимание на этом аспекте.

Для соблюдения логической структуры плана стоит руководствоваться правилом: от общего к частному. Если вы хотите отразить определенную мысль, нужно сначала написать о ней обобщенно, а уже после этого привести пример из литературного произведения.

Рекомендации по написанию сочинения

Чтобы написать хорошее сочинение на ЕГЭ и получить высокий балл необходимо соблюдать ряд правил:

- Внимательно изучите литературный источник. Фактические несоответствия в сочинении могут снизить вам оценку. Важно не только прочитать книгу, но и понять, что хотел донести автор до читателя, почему это произведение входит в школьную программу, в чем его основная мысль, чему оно учит и т.д. Поэтому в процессе чтения нужно задавать себе вопросы и отвечать на них. Это поможет написать содержательное сочинение на хорошую оценку.

- При прочтении обязательно делайте заметки. Например: описание персонажей и событий, происходящих с ними, важные для сюжета цитаты, отражающие проблематику произведения. Если вы пишете сочинение по стихотворению, то лучше будет выучить его наизусть, чтобы легче было приводить цитаты.

- Следите за орфографией и пунктуацией. Часто в погоне за отражением мыслей ученики пропускают запятые и допускают ошибки. Такой промах может повлиять на оценку.

- Составьте план сочинения. В первую очередь вы составляете план сочинения для себя, он поможет не отвлекаться от темы и последовательно отразить ваши мысли.

- Используйте цитаты, они помогут вам раскрыть тему сочинения и привести аргументы. Но помните, что не стоит слишком увлекаться цитированием, поскольку в сочинении помимо авторского мнения, также важно и ваше.

- Приводите примеры из произведения, чтобы доказать вашу мысль. Это придаст вашему сочинению содержательности.

- Используйте клише: в основной части можно использовать клише «авторская позиция заключается в…» или в заключении уместно написать «подводя итог, можно сказать, что…». Такой подход помогает связать разрозненные мысли в цельный текст. Ваше сочинение будет красивым изложением мыслей, а не простым набором фактов. При создании сочинения шаблон может стать для вас подсказкой: с чего начать и чем закончить абзац, как сделать переход от одной мысли к другой, а главное — чем наполнить вступление и заключение.

- Не стесняйтесь высказывать собственное мнение. Сочинение — это прежде всего ваше авторское произведение и там должны быть ваши мысли и идеи. Но не забывайте, что сочинение по произведению не должно состоять только из ваших воззрений, в нем должна быть представлена и точка зрения писателя.

Вводная часть

Вступление должно отражать общие положения о произведении или об авторе. Во вступлении можно написать о том, в каком году была написана книга, кто ее автор и, в какой период своего творчества он ее написал. Не нужно приступать сразу к раскрытию темы сочинения. Еще один вариант вводной части сочинения — это трактовка слов из темы, то, как вы понимаете их. Например, если в теме сочинения есть слово «война», то нужно дать толкование этому слову. Можно использовать свой личный опыт и свое понимание. Такое вступление поможет вам развить мысль и перейти к основной части.

Во вступлении уместно задать вопрос, ответ на который будет расписан в основной части. Важно правильно подобрать вопрос, чтобы он не был слишком узким. Например, вопрос, на который можно однозначно ответить «да» или «нет» категорически не подходит для введения. Необходимо также помнить, что краткий ответ на поставленный вопрос должен быть и в заключении.

Последнее предложение вступления должно связывать его с основной частью. Например: «А теперь рассмотрим описание войны в романе «Война и мир»».

Основная часть

Основная часть — это важнейший фрагмент сочинения. В нем вы должны отразить свое видение проблемы, свои мысли и то, как об этом пишет автор. Сочинение, которое пишется по литературному произведению, в первую очередь опирается на мнение автора. Поэтому не стоит писать только свое личное видение проблемы. Мнение автора можно отразить цитатами, а также примерами из произведения. Для того чтобы отразить мнения писателя необходимо ознакомиться не только с содержанием произведения, но и с литературной критикой и историческими пособиями. Только полное понимание контекста поможет вам как можно точнее составить представление об авторе и его произведении.

Основная часть обычно представлена несколькими абзацами. Нужно рассмотреть проблему, указанную в теме, с разных сторон. Для этого нужно вспомнить содержание произведения. Каждый абзац в основной части имеет структуру: ваша мысль, ее подтверждение в виде цитаты или примера из произведения и микро-вывод. Такая структура поможет вам ответить на вопрос заданный в теме сочинения. Каждый абзац в основной части должен плавно перетекать в следующий. Следите за смысловой связью между аргументами. Если в основной части необходимо произвести сравнение, то не нужно перепрыгивать от одного объекта к другому. Охарактеризуйте сначала один объект сравнения, а затем плавно перейдите к второму.

Важно следить, чтобы рассуждения в основной части были соотнесены с темой вашей письменной работы. Даже незначительное отклонение от темы может негативно повлиять на оценку.

Можно использовать литературные примеры из произведений со схожей проблематикой. Например, если в теме сочинения упоминается война, то уместно будет привести примеры из литературы, где описываются военные события, такие как «Тихий дон» и «Война и мир».

Заключение

Заключение — это итог ваших рассуждений. Здесь должен быть вывод из всего вышесказанного. Вы должны кратко отразить микро-выводы, которые были написаны в основной части. Также в заключении уместно отразить ваше личное мнение по поводу поставленного вопроса.

В выводе к сочинению должно быть отражено согласие или опровержение основного тезиса, который был вынесен во вступлении. Если в введении был задан вопрос, то в заключении необходимо дать точный и краткий ответ на него.

Заключение должно соотноситься с аргументами, которые были описаны в основной части. Вывод должен вытекать логически из предыдущего контекста. Поэтому необходимо прослеживать причинно-следственные связи в своем повествовании. Если вы намерены подтвердить или опровергнуть один тезис из основной части, нужно расположить его перед заключением.

Не забывайте про существование шаблонных фраз, они помогут перейти от основной части к заключению. Например: «исходя из вышеперечисленных доводов…» или «это произведение дает такой ответ на поставленный вопрос…» и т.д. Не обязательно использовать шаблоны, можно самостоятельно придумать вводные конструкции, чтобы связать части текста в одно целое.

Как составить план сочинения по литературе? Инструкция с примером

Для того, чтобы написать хорошее сочинение по литературе, необходим чёткий план. Ведь без него легко потерять мысль и упустить что-то важное. Поэтому первый и главный пункт в этой работе — грамотно составить план сочинения. И мы расскажем, как это сделать.

Составить план сочинения — это значит разбить текст на отдельные значимые части, которые будут отмечать основные пути твоей мысли. Каждый такой фрагмент может быть равен одному абзацу или нескольким. Важно, чтобы они заключали в себе одну мысль. Каждой такой микротеме стоит дать «имя», которое, в принципе, и будет пунктом плана. В качестве названия абзаца (фрагмента или микротемы) лучше использовать развёрнутое словосочетание или предложение. Так тебе будет понятнее, о чём и в каком ключе писать.

Как писать сочинение?

Необходимо придерживаться стандартной структуры сочинения: вступление, основная часть и заключение. Во вступлении важно очертить главную мысль, ввести в курс дела и задать тон всему сочинению. Цель основной части — раскрыть идею сочинения, доказать приведённые во вступлении тезисы и так далее. В заключительной части стоит подвести итоги всего повествования, сделать конечные выводы и оценки. И в каждой из этих частей может быть несколько подпунктов, которые, как маяки в море, будут подсказывать тебе, в каком направлении плыть.

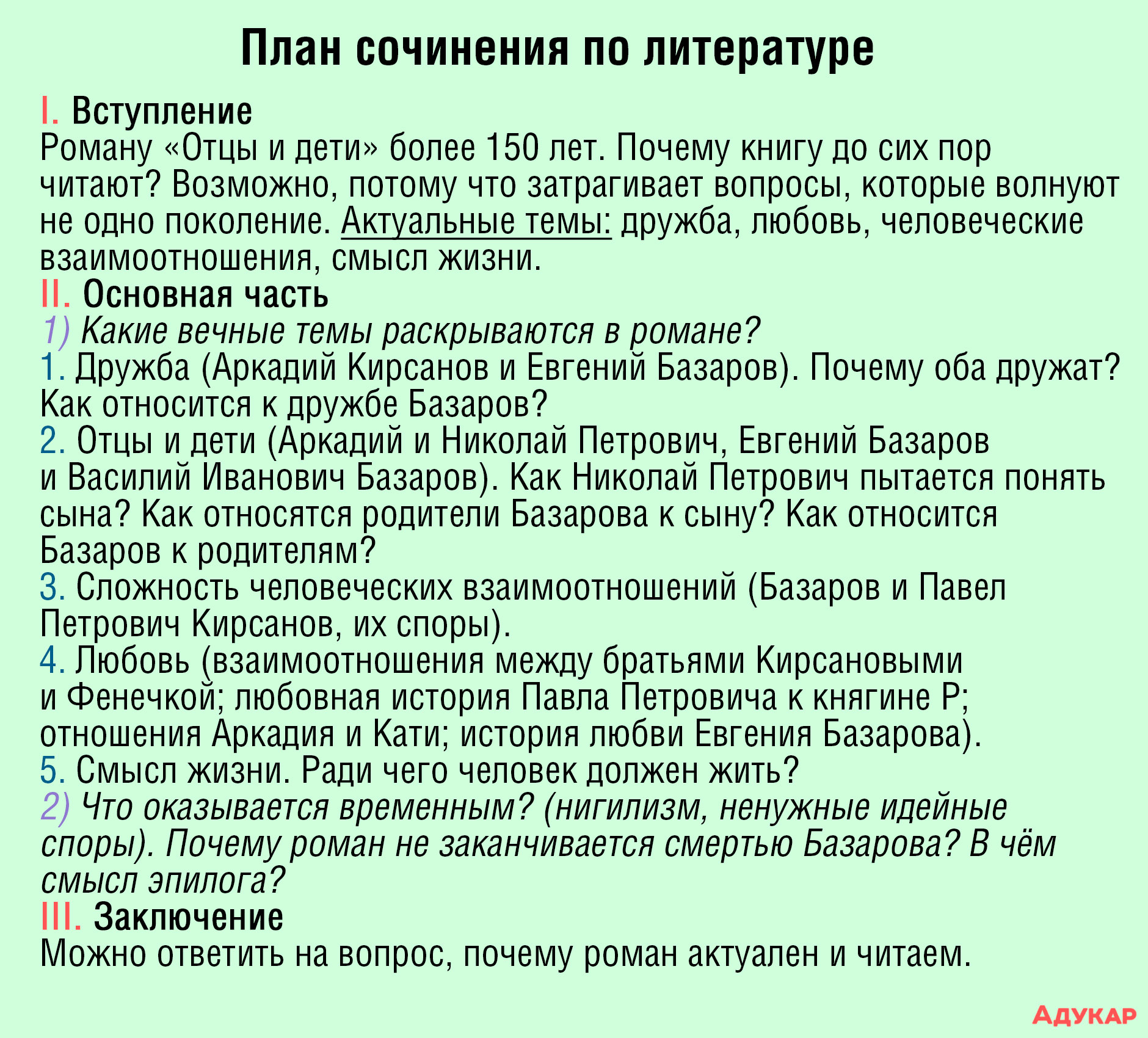

Чтобы ты имел представление о подробном плане сочинения, приведём пример. Вот таким может быть «сценарий» по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»:

Вступление и заключение должны быть логически связаны. Для этого можно высказывать одни и те же идеи, но разными словами. В начале сочинения — с позиции приглашения к рассуждению (или риторического вопроса), в заключении — в качестве вывода-утверждения. Если в начале письменной работы задавались вопросом «Почему читают Тургенева спустя 150 лет?», то в заключительной части просто отвечаем на этот вопрос.

Как написать сочинение-рассуждение на любую тему?

Когда составляешь план сочинения по литературе, помни, что ты это делаешь в первую очередь для себя. Поэтому старайся выбирать близкую тебе тему, подбери эпиграф и важные для аргументации цитаты. Кстати, если теряешься, загляни в учебник по литературе и прочитай вопросы к произведению. Они направят ход мыслей и помогут создать хороший план. Не бойся посоветоваться с учителем, если сложно. Он акцентирует внимание на важных деталях, которые ты, возможно, упустил. Удачи!

Спасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что были тебе полезны. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Как писать сочинение по картине?

Какие предметы абитуриенты сдают на ЦТ 2022: опрос

3 мифа о ЦТ: пробуем развенчать популярные стереотипы о централизованном тестировании

Не пропускай важные новости и подписывайся на наш YouTube, ВК, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok.

***

Если хотите разместить этот текст на своём сайте или в социальной сети, свяжись с нами по адресу info@adukar.by. Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции.

Хочешь быть в курсе новостей ЦТ?

Подписывайся на Адукар в соцсетях!

Начни подготовку к ЦТ и ЦЭ прямо сейчас!

Адукар обещает крутых преподавателей, индивидуальный подход и много полезной практики.

итоговые занятия перед ЦТ? Такие занятия мы проводим уже четвёртый год, и преподаватели нашего учебного центра

научились достаточно точно предсказывать, какие вопросы будут на ЦТ. На этом занятии мы прорешаем их вместе с тобой!

Регистрируйся,

если еще не сделал этого — и увеличь свои шансы на поступление!

При подготовке к сочинению — обязательной части ЕГЭ по литературе — безотказно срабатывают лишь два совета: как можно больше читайте и как можно больше пишите! Ну и, конечно, без логики, знания литературоведческих терминов и четкого плана сочинения хороших результатов ждать не придется. И все же каждый выпускник ждет универсального ответа на вопрос: как писать сочинение по литературе?

1. Готовьтесь заранее

Чем раньше вы начнете читать и перечитывать программные произведения, запоминать главных и второстепенных героев, анализировать тексты, тем лучше. Можно даже завести отдельную тетрадь для того, чтобы схематично заносить в нее сюжетные коллизии и имена персонажей. Также заранее стоит начать готовиться к написанию сочинений. Набивайте руку и доводите процесс до автоматизма: очевидно, что содержание вашего сочинения на экзамене будет отличаться от того, что вы пишете дома, однако структура должна всегда оставаться жесткой.

2. Придерживайтесь алгоритма

Какую бы тему вы ни выбрали, всегда ориентируйтесь на четкий план и неизменный алгоритм написания сочинения.

- Выбирая тему, убедитесь, что хорошо знаете это произведение и сможете развернуто написать о нем полноценную письменную работу.

- Составьте план! Пусть он будет коротким, но четким и поможет вашему сочинению выглядеть убедительно.

- Напишите тезисы, которые смогут лучше раскрыть выбранную тему и ярче осветить ее. Каждый тезис должен представлять собой одно-два предложения или даже всего несколько слов.

- Пишите сочинение на черновик. Это поможет не только избежать грамматических ошибок, но также увидеть текст проблемы со стороны и понять, чего же ему не хватает. Однако внимательно следите за временем, заложив на написание чистового варианта как минимум треть общего экзаменационного времени.

- Переписывайте материал на чистовик, но не забудьте внимательно перечитать работу перед тем, как сдавать ее на проверку.

3. Пользуйтесь шаблонами

В любой другой ситуации шаблон — это плохо. Здесь же он помогает сэкономить время и сохранить жесткую структуру написанного вами сочинения. При создании сочинения шаблон может стать для вас подсказкой: с чего начать и чем закончить абзац, как сделать переход от одной мысли к другой, а главное — чем наполнить вступление и заключение.

Так, например, во вступлении можно использовать следующие фразы:

- «Эта тема давно волнует человечество»,

- «Над этой проблемой задумывался не один автор, и (Имя Автора) также не был исключением».

А в заключении уместно будет сказать:

- «Это произведение учит нас…»,

- «Подводя итог, можно сказать, что…» и т. д.

Не стесняйтесь использовать такие выражения, как:

- «Я полностью разделяю точку зрения автора»,

- «Авторская позиция заключается в…»,

- «Данная тема отображена в…» и т. д.

Однако не забывайте о том, что ваша личная позиция интересует членов комиссии гораздо меньше, чем изложение конкретных фактов и взглядов именитых критиков русской литературы.

4. Составьте план сочинения

Совет, набивший всем оскомину с детства. Однако, как бы мы ни отрицали, следует признать: без четкого плана действительно ничего не работает. Как же он должен выглядеть?

- Вступление. Здесь можно рассказать детали из биографии автора или историю создания произведения, затронуть исторический контекст или упомянуть о других произведениях, повествующих о данной проблеме.

- Постановка проблемы. Плавно подведя вступление к этой части, обозначьте проблему, заявленную в теме сочинения и отображенную в произведении.

- Комментарий к проблеме. Здесь следует указать, какое место проблема занимает в тексте и в современном обществе.

- Позиция автора. Для того, чтобы осветить этот пункт, необходимо ознакомиться не только с литературной критикой, но и с историческими пособиями. Только полное понимание контекста поможет вам как можно точнее составить представление об авторе и его произведении.

- Собственное мнение. Здесь рекомендуется выразить ваш взгляд на данную проблему. Однако не стоит посвящать этой части сочинения слишком много места и времени.

- Литературные аргументы. Вспоминаем произведения со схожей проблематикой, выстраиваем связи и логические цепочки.

- Заключение. Обобщаем сказанное и подводим итоги.

5. Пользуйтесь терминами

Хорошее знание терминологии поможет вам получить высокий балл на экзамене. В сочинении рекомендуется упомянуть как минимум пять литературоведческих терминов, причем, необязательно самых сложных: слова «эпитет», «лирическое произведение» и «завязка» тоже считаются.

Критерии, по которым оценивается сочинение

Рекомендуемый объем сочинения — 150-200 слов. Самый главный критерий, по которому оценивается ваша работа – «содержательный аспект». Если проверяющий поставит за него ноль баллов, то дальше работа проверяться не будет.

Остальные критерии:

- Соответствие темы и содержания. Если сочинение написано на заданную тему и авторская позиция изложена верно, вы получите за работу три балла. В случае несоответствия темы и содержания вы можете получить два балла. Один балл поставят за тему, которая раскрыта не полностью. Если сочинение написано не по теме, то вы получите ноль баллов.

- Работа с текстом произведения. Требуется подробный и качественный анализ произведений (если тема касается лирики, то необходимо вспомнить как минимум три стихотворения). Если при этом не допущено ни одной фактической ошибки, то автору сочинения поставят три балла.

- Опора на теорию литературы. При отсутствии ошибок и использовании литературных терминов за сочинение по этому критерию вы получите два балла.

- Композиционная цельность и логичность. Здесь важна структура, отсутствие повторов и нарушения последовательности.

- Соблюдение речевых норм. Красивый и правильный русский язык — основа любого сочинения. Если сочинение стилистически выверено и устраивает комиссию, то вы получите свои законные три балла.

Максимальный балл за сочинение по литературе — 14.

План сочинения по литературе

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 307.

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 307.

Чтобы хорошо написать сочинение, раскрыть все аспекты исследуемой темы, необходимо составить план написания сочинения по литературе.

Подготовка к сочинению

Перед началом написания сочинения необходимо составить примерный план работы. Это нужно для того, чтобы направить мысли ученика в нужное русло. Необязательно строго придерживаться плана, когда вы пишите сочинение. Если вы вдруг увидели новый поворот темы, который кажется вам интересным, но не соответствует плану, не беспокойтесь об этом. Просто скорректируйте план, но не отказывайтесь от него вовсе. План нужен для того, чтобы к нему можно было в любой момент обратиться и восстановить первоначальный замысел или скорректировать его.

Структура плана

Составляя план, необходимо помнить о том, что сочинение композиционно делится на несколько значимых частей.

Первая часть представляет собой вступление. Во вступлении формулируется основной тезис, который потом раскрывается в основной части сочинения. Вступление подготавливает к началу анализа литературного произведения, который будет помещен во второй части. В первой части очень важно сформулировать цель сочинения (проблему). В зависимости от темы, во вступлении может быть охарактеризована эпоха, история создания произведения, особенности творчества писателя.

Вторая часть сочинения, самая большая по объему, называется основной. В этой части, как предполагается, следует полное и разностороннее раскрытие и доказательство тезиса, заявленного во вступлении. Во второй части может быть несколько пунктов и подпунктов. Основная часть – это содержание вашего сочинения.

Третья часть – заключение – так же важна, как и основная часть. В заключении необходимо сделать общий вывод, к которому привели рассуждения из основной части. Умение обобщить свои мысли, сделать правильный вывод очень важно при работе над заключением сочинения. Заключение должно быть кратким.

Все три части должны быть связаны друг с другом по смыслу. Несмотря на то, что они имеют разный размер, все они равны по значению.

План записывается на черновике и может уточняться и конкретизироваться в процессе работы над сочинением.

План должен соответствовать теме сочинения, максимально полно охватывать вопросы, относящиеся к теме, быть логическим, последовательным.

Что мы узнали?

Данная статья поможет школьникам составить план сочинения по литературе, сделать его более грамотным и емким. Здесь объясняется, из каких пунктов состоит план, и каких аспектов необходимо придерживаться.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Настя Кончикова

5/5

Оценка статьи

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 307.

А какая ваша оценка?

АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ

I. Работа с текстом автора. Анализ авторского текста.

1. Внимательно, медленно прочитайте текст.

2. Определите, какова проблематика текста, какую проблему (проблемы) ставит автор в тексте. Помните о том, что проблема может быть сформулирована автором (чаще всего в публицистическом тексте) или ее придется формулировать самому (например, в художественном тексте она проявляется через сюжет, систему образов, изобразительно-выразительные средства).

3. Определите позицию автора, то, как он решает поставленные им проблемы. Помните о том, что позиция автора должна быть четко сформулирована в 1-2 предложениях.

4. Проанализируйте, какие аргументы использует автор для того, чтобы убедить читателя в правильности своей позиции, донести до него основную мысль текста. Помните о том, что анализ важен для вас, т.к. он позволяет в дальнейшем подобрать собственные аргументы, не повторяя авторские.

II. Работа над созданием собственного текста.

1. Сформулируйте проблему (одну из проблем), поставленную (-ых) автором. Для этого можно:

— воспользоваться текстом, частично проанализировать его;

— сформулировать проблему самостоятельно, опираясь на ключевые слова (понятия) текста.

2. Прокомментируйте проблему, выделенную автором: отметьте, на что обратил внимание автор, что подчеркнул особо, что выделил как главное и.т.д.

3. Сформулируйте, какова позиция автора. Для этого можно:

— опираться на текст, частично цитируя его;

— сформулировать авторскую позицию самостоятельно, опираясь на текст и стараясь не подменять мнение автора своими рассуждениями.

4. Выскажите собственное мнение, согласны вы или нет с позицией, которую занимает автор текста.

5. Приведите два аргумента в защиту своего мнения, основываясь на читательском или жизненном опыте или на полученных знаниях. Помните о том, что

— пространные рассуждения не засчитываются как аргумент;

— аргументов вы можете привести и больше, но засчитаны будут только два.

6. Продумайте вступление и заключение к работе.

III. Проверка и совершенствование чернового текста.

1. Перечитайте написанную работу. Проверьте, нет ли орфографических и пунктуационных ошибок.

2. В случае сомнения в правильности написания слова или его формы – выпишите слово, определите часть речи, выделите часть слова с орфограммой, вспомните необходимое орфографическое правило.

3. В случае сомнения в правильности постановки знаков препинания – выпишите предложение, постройте его схему, разберитесь в структуре. Если строение предложения вам неясно, перестройте предложение так, чтобы пунктуация не вызывала сомнений.

4. Перечитайте работу еще раз, проговаривая текст про себя. При таком чтении вам легче будет почувствовать, есть ли в работе грамматические, речевые, логические ошибки.

5. Проверьте правильность передачи цитат (если они есть в вашем тексте), уточните даты, имена собственные, географические названия, чтобы уменьшить возможность появления фактических ошибок.

6. Посмотрите, есть ли в работе абзацы, правильно ли они выделены.

7. Подсчитайте количество слов в сочинении (должно быть не менее 150 слов).

Приложение 6

Сочинения учащихся по текстам из сборника: Егораева Г.Т. Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению части 3(С). М.:Издательство «Экзамен» 2011.

Необходимо ли заботиться о земле? Нужен ли ей хозяин? Вот главный вопрос, который волнует Н.Никонова.

Неразумное, порой пренебрежительное отношение к земле – проблема как никогда острая в наши дни. Сегодня, когда так много людей проводят всю свою жизнь в «каменных джунглях», оказалась почти утерянной связь человека с природой, с землей, связь, существовавшая на протяжении многих столетий. Уважение, любовь, благодарность к «матушке, кормилице» сменились неудержимым желанием осваивать и «покорять». Столь безответственное и легкомысленное отношение к природе истощило ее, обескровило и «отравило» землю.

Горькая ирония, с которой Никонов говорит о советских лозунгах, призывавших «покорять» природу, делает очевидной авторскую позицию: о земле необходимо заботиться, она нуждается в защите, в любви. По мнению Никонова, к ней следует относиться как к живому существу – бережно, внимательно, ласково. Автор, безусловно, считает «неразумие и немилость к Земле» достойными осуждения, и, что не менее важно, чреватыми большими бедами для нас самих. И, размышляя над вопросом «нужен ли земле хозяин», Никонов дает однозначный ответ – нужен.

Как не согласиться с автором? Раньше, когда люди сами возделывали землю, их жизнь напрямую зависела от того, сколько труда, заботы, любви они ей отдадут. Ей поклонялись, ее чтили. Между людьми и землей, которая их кормила, существовала особая взаимосвязь, подобная той, что заставляла героев повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» оставаться на отнятом у них родном острове, где жили и засеивали поля их предки. Матера пришла в запустение, лишившись хозяина. С какой сыновней любовью относились к земле казаки, персонажи шолоховского «Тихого Дона»! И с какой болью смотрели они на заброшенные поля, уходя на войну… Земле необходима забота. Защита. Благодарность. Об этом нужно помнить.

Почему так сложно бывает подчас взрослым и старикам понять своих детей и внуков? Как сузить огромную пропасть, разделяющую поколения? Над этими вопросами рассуждает Е. Кореневская.

Проблема взаимоотношений «отцов и детей» существовала, должно быть, всегда. Но в наши дни, когда привычный уклад жизни так быстро меняется, когда за пару десятилетий нравы преображаются до неузнаваемости, каждое новое поколение не похоже на предыдущее. Поэтому и недостаток взаимопонимания между родителями и детьми ощущается сегодня особенно остро. Пресловутый «конфликт поколений» стал по-настоящему актуальной, животрепещущей проблемой, которая, безусловно, волнует многих.

Как же преодолеть барьер, отделяющий детей от родителей, подростков от стариков? Позиция автора очевидна: «виноватых» искать не стоит. Ведь их, пожалуй, и нет. Кореневская убеждена: бесполезно гадать, кто «лучше». Напротив, нужно научиться «уважать взгляды друг друга», начать прислушиваться к чужой точке зрения, какой бы странной она ни казалась.

Нельзя не согласиться с автором. Разногласия между людьми разных возрастов существовали всегда. Вспомним хотя бы «Грозу» Островского, написанную еще в середине девятнадцатого века. Какой невежественной и даже распущенной казалась молодежь Кабановой! Как отчаянно отрицал Фамусов, герой пьесы Грибоедова, слова Чацкого! Кирсанова, персонажа тургеневских «Отцов и детей», поражали идеи нигилиста Базарова. Действительно, конфликт поколений – проблема вечная. Она существовала всегда, и всегда приходилось искать выход, идти на компромисс. Даже несмотря на то, что взрослым подчас очень сложно принять новое, а молодым – понять «странных стариков», лучшее решение – «набраться терпения» и попробовать прислушаться друг к другу, чтобы «сузить ров, разделяющий нас».

Сочинение учащегося по тексту из сборника: И.П.Цыбулько. ЕГЭ. Русский язык. 2011г. М. «Астрель».

Что такое честь для каждого из нас? Ценится ли она в современном обществе? Именно над этим вопросом рассуждает Д. Гранин.

«Береги честь смолоду», — гласит народная мудрость. Люди во все времена задумывались над значением личных нравственных качеств и человеческого достоинства. Пару столетий назад честь была высшей ценностью любого дворянина. Клевета, грубость по отношению к женщине, малейшее оскорбление могли стать причиной гибели одного из участников конфликта. Никому бы не пришло в голову задумываться над тем, что такое честь, но и необходимость ее защищать не ставилась под сомнение. А теперь? Что означает понятие «честь» теперь?

Автор убежден: честь – это то, что «дается человеку» лишь «однажды», и, когда-то потеряв, «возместить» или «исправить» ее нельзя. Автор возмущен тем, что понятию чести сегодня не придается прежнего значения. Честь не может быть «несовременной». Она не может «устареть».

Как не согласиться с автором? Пушкин защищал честь своей семьи на дуэли. Чувство собственного достоинства, «сугубо личное нравственное чувство», значило для него больше, чем сама жизнь. Но общество меняется – меняются и ценности. Дуэли давно ушли в прошлое. Неужели понятие чести ушло вместе с ними? В это не хочется верить. Настоящий «человек чести» никогда от своих убеждений не отступится. Но, однажды переступив невидимую черту, поступив вопреки совести, предав свое достоинство, он теряет честь навсегда. Так, Швабрин, персонаж повести «Капитанская дочка», оклеветал бывшую возлюбленную, был готов убить друга, предал Родину… Что же дальше? Он сам принял решение, имея на это право, то главное, что «дается человеку вместе с именем», он вернуть себе уже не мог.

Каждый сам делает выбор и устанавливает свои жизненные приоритеты. И все-таки приятно осознавать, что, хотя их стало меньше, есть еще люди, для которых честь стоит не на последнем месте.

Сочинения учащихся по текстам из сборника: Иванова С.Ю. Русский язык. Сборник. Типовые тестовые задания (ЕГЭ) Вариант № 2

М.:Издательство «Экзамен» 2009.

В приведенном фрагменте текста автор ставит очень серьезную проблему вседозволенности более сильных. Почему они уверены в безнаказанности, унижая и причиняя боль слабым.

Эта проблема, несомненно, заслуживает особого внимания, ведь в настоящее время мы сталкиваемся с ней довольно часто. Почти каждый, кто обладает большой физической силой или неограниченной властью, позволяет себе своевольничать. Нередко их поведение может выходить за рамки дозволенного. Демонстрируя превосходство, такие люди унижают других и ущемляют из права.

Позиция автора однозначна: вседозволенность – это нечто не просто плохое, но и порой страшное и бесчеловечное. Он осуждает того «парня в потрепанных джинсах», демонстрирующего свободу сознания сильных от чего бы то ни было: правил и норм поведения, чувств и мнений других людей.

Я согласна с позицией автора. Люди не должны жить по принципу «можно все». Нужно владеть собой и проявлять уважение по отношению к другим.

Вспомним героя повести Гоголя «шинель»: Акакий Акакиевич, попав в беду, обратился к генералу, чтобы тот, как человек, обладающий большой властью, помог ему. Но значительному лицу обращение посетителя показалось фамильярным, он затопал ногами и выставил его. Здесь мы видим полный произвол и бессердечие сильного по отношению к слабому. Даже такой человек, как Акакий Акакиевич, имеет право на существование и справедливое к себе отношение.

Симптом вседозволенности возникает и в школе. Осознание того, что ты уже в старших классах, порождает состояние превосходства над теми, кто еще «не дорос». Совсем недавно в телевизионной программе я видела сюжет о том. Что старшеклассники одной из московских школ отбирают деньги у учеников младших классов. Но чаще всего страдают дети из среднего звена: родители уже выдают им кое-какие средства на карманные расходы, а всерьез постоять за себя они не могут. Старшеклассники пользуются их безвыходным положением и, применяя силу, получают то, что им нужно.

Вывод: вседозволенность — это асоциальное поведение. Нормы существуют для всех, и сильные не в праве их игнорировать и преднамеренно нарушать.

Сочинение учащихся по текстам из сборника: Иванова С.Ю. Русский язык. Сборник. Типовые тестовые задания (ЕГЭ) Вариант № 2

М.:Издательство «Экзамен» 2009.

В приведенном фрагменте текста автор ставит актуальную проблему недостойного поведения человека в обществе.

Эта проблема, несомненно, заслуживает особого внимания, ведь от поведения людей в обществе зависит наша жизнь, ее состояние и процветание. Естественно, не все придерживаются норм поведения. На основе оскорблений, на почве неприязни и неуважении людей друг к другу возникают ссоры, драки. Все это ведет к подрыву культурного развития и спокойствия общества. Поэтому каждому из нас стоит задуматься над своим поведением и, возможно, приложить усилия к его улучшению.

Автор приводит пример унижения человека, его бессилия в столкновении с «квадратной силой» Автор считает, что большинство людей не пытаются противостоять обидчику. По мнению автора, их останавливают «страх перед волей более храброго». Главный герой был не робок, то… обладал решительностью, но все же оробел перед этой «глупой, отвратительной силой». Позиция автора однозначна: «оба они, победивший и побежденный, в коротком уличном бою первобытных самолюбий, предстали вдруг жалкими, мелкими, ничтожными особями мужского пола.»

Я согласна с позицией автора. Многие люди считают, что им все дозволено. Сильные люди любят демонстрировать свою силу и мощь перед слабыми, богатые — унижать бедных. Тем самым, они показывают свою «ничтожность», необразованность и невоспитанность.

Вспомним пьесу Горького «На дне». Почти никто не жалеет умирающую Анку, никто не пытается помочь ей. Жители ночлежки равнодушно относятся к ее просьбам. В ответ на просьбу говорить тише она услышала холодные слова Бубнова «шум — смерти не помеха». Этими словами он причиняет ей боль, напоминая о предстоящей смерти. Когда Анна попросила отворить дверь, потому что ей было душно, Клещ не делает этого, т.к. «ему холодно на полу, он простудится»

К сожалению, мы сталкиваемся с недостойным поведением людей и в реальной жизни. Ярким примером этому служат нынешние подростки. Они обижают младших, грубят старшим, относятся ко всему происходящему равнодушно. Они не умеют вести себя достойно в обществе и даже не считают нужным это делать.

Недостойное поведение человека в обществе – достаточно серьезная проблема. Я считаю, что человек не должен себя так вести, он должен уважать и учитывать мнение других.

Сочинения учащихся по текстам из сборника: Пучкова Л.И.. Русский язык. Типовые тестовые задания (ЕГЭ) Вариант № 5

М.:Издательство «Экзамен» 2010.

Важен ли первый учитель в жизни человека? Именно эту глубокую проблему ставит автор в данном тексте.

Несомненно, она заслуживает особого внимания. Жизненный путь человека полон трудностей и всевозможных препятствий. Он сталкивается с ними с самых его ранних лет. Преодолевать их он старается сам, но тут не обойтись без помощи родителей, других родственников, друзей. Не стоит недооценивать и роль первого учителя, ведь он, как наставник, поучает и направляет ребенка, когда тот учится в школе.

Автор убеждает в исключительной значимости первого учителя в жизни человека. В тексте он приводит в качестве примера своего любимого преподавателя Александру Ивановну. Она привила ему и другими его одноклассникам любовь к литературе, ее чтению. Учительница навсегда запомнилась автору тем уютом и теплом, которые царили на ее уроках.

Я согласна с позицией автора. Первый учитель в школе – один из самых близких ребенку людей. Он проводит со школьником много времени, открывает ему много нового. Это включает не только знания по какому- либо предмету, но и навыки для взрослой жизни.

Вспомним героя повести Василия Быкова «Обелиск» Алеся Мороза. Он был тонким, творческим педагогом. Недолгим было это время: всего два года. Но ученики успели сродниться с единственным их учителем. Все дела, работы детей он принимал как свои и продолжал учить ребят при оккупантах . Он даже явился к гитлеровцам, когда те арестовали его пятерых учеников за устроенную ими диверсию на дороге и потребовали его прихода. Мороз добровольно разделил участь своих учеников, пошел на казнь и был вместе с ними страшный час. Герой ценою своей жизни поддержал в своих учениках, в жителях деревни веру в человека – ту веру, которую фашисты так стремились уничтожить.

Вспомним императора России Петра I. Рука об руку с ним шагали по жизни его соратники: Меньшиков, Апраксин, Голицын, Гордон, Лефорт. Они были не просто его ближайшими помощниками, друзьями, но и учителями, наставниками. Многие из них были мастерами военного искусства. Они и привили Петру любовь к этому делу и морскому флоту. В итоге, как все мы знаем из курса русской истории, Петр одерживал блестящие победы над врагами как на суше, так и на море.

Вывод один: первые учителя и наставники играют важную роль в нашей жизни, зачастую помогая нам определиться в жизни.

Исходный текст:

(1) На уроке военного дела учитель Юрий Лелюков, старший лейтенант пограничных войск, по собственному желанию уволенный в запас, показывал старшеклассникам, как обращаться с гранатой. (2) Он привел ее в боевое положение и вдруг, увидел дымок, понял: в его руках не учебная, а боевая граната… (3) До взрыва – это он знал хорошо – оставалось четыре секунды. (4) Выбросить гранату в окно, во двор – на это времени бы хватило. (5) Но за окном, построившись в ряд, вышагивали на обед шестилетки… (6) Выбросить гранату в коридор – но и там из-за нехватки классных помещений шли занятия. (7) А в классе сидело 26 мальчиков и девочек.

(8) И тогда, чтобы спасти ребят, он принял, и это подтвердили позднее эксперты, единственно правильное решение – рванулся в угол, пригнулся и крепко, намертво прижал гранату к своему животу. (9) И в тот же миг взрыв оглушил класс.

(10) Нелепый, трагический случай, произошедший из-за преступной халатности некоторых должностных лиц, стоил жизни молодому человеку, за короткое время работы в средней школе ставшему любимым учителем ребят. (11) Остались без отца шестилетняя Оксана, годовалый Юрасик, вдовой – жена Лариса.

(12) Юрий Лелюков выполнил перед людьми свой высший человеческий долг – пожертвовал собой, чтобы спасти других! (13) Есть ли что-либо более героическое, чем акт такого самопожертвования?

(14) Каждому из нас дана свобода выбора, размышляют журналисты, рассказавшие о Ю.Лелюкове. (15) Выбираем мужественно и трудно, опираясь на свой опыт, опыт других поколений, что жили до нас, думаем, спорим, отстаиваем свою позицию. (16) Этот выбор мы делаем ежедневно, ежечасно, с самого детства и до последних секунд своих сознательной жизни. (17) Каким он будет, зависит от многих причин: условий, в которой прошла или проходит наша жизнь, от сложившегося характера, от общественных идеалов и ценностей, которые мы предпочли всем другим, от родителей, от друзей, от учителей, от книг, спектаклей, фильмов. (18) От удач и неудач. (19) И мотивы, последствия нашего выбора каждый раз бывают различными. (20) Решения не всегда однозначны. (21) Да и выбирать-то чаще всего приходится выбирать не между «или» — «или». (22) И все-таки человек выбирает.

(24) Сделать правильный выбор – это, по существу, испытание наших идейных

Сочинение 1.

В приведенном тексте автор ставит острую проблему выбора; как принять единственно правильное решение.

Несомненно, это заслуживает особого внимания, ведь в жизни нас постоянно сопровождает проблема выбора, и не всегда легко прийти к верному решению. Часто приходится слышать о том, что существует масса замечательных возможностей, из которых надо выбирать лучшую. Для принятия решения человек должен руководствоваться интуицией, собственным опытом, советами близких и законами. Сделать правильный выбор и наконец-то начать жить и действовать.

Автор утверждает, что человек ежедневно сталкивается с проблемой выбора. Зачастую ему сложно принять решение, ведь от этого зависят судьбы и жизни людей. Выбирая, человек проверяет себя, свою выдержку и способность ориентироваться.

Я согласна с позицией автора. Сделать выбор всегда сложно. На человека ложится груз ответственности за себя и окружающих. При этом тяжело определить, верно ли решение, дать однозначную оценку.

Вспомним героя произведения Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» Андрия. Он был смел и отважен в бою. С самой ранней юности стал ощущать «потребность в любви» Судьба свела его с прекрасной полячкой, которая оказалась в осадном городе. Красота девушки так пленила юношу, что он забыл обо всем: об отце, присяге и отчизне. Он сделал выбор в пользу прекрасной полячки и перешел на сторону врага. Андрий сражался против казаков- товарищей и был наказан. Отец собственноручно убил его за измену, не позволив брату похоронить его по христиански.

В современном мире мы делаем выбор ежедневно. Он может быть как незначительным, так и жизненно важным. Поистине героический поступок совершил один молодой человек, бросившийся в горящий дом, чтобы спасти двух беззащитных детей. Он вынес их, получив многочисленные ожоги. Юноша продемонстрировал мужество и в такой тяжелой ситуации смог сделать правильный выбор. Он спас жизни детей, подвергнув опасности свою.

Вывод один: выбрать из многих решений единственно верное невероятно тяжело. Следует взвесить все «за» и «против».

Сочинение 2.

В данном тексте автор ставит животрепещущую проблему выбора. Правильного выбора, «испытания наших идейных убеждений, мудрости, способности ориентироваться в сложной связи событий и фактов» Проблема человеческой выдержки раскрывается в этой истории.

Эта проблема заставила меня рассуждать вместе с автором. Каждый день, каждый час, каждую минуту в этом мире люди делают выбор. Но не во всех случаях он такой важный, значимый и опасный. Лелюкову достался тяжелый выбор, и, для меня, он сделал его правильно. Всего за четыре секунды, а это значит, что даже не задумываясь. Кто из моих знакомых поступил бы аналогично? Я затрудняюсь ответить потому, что даже думать об этом страшно. Но такие люди, безусловно, герои…

Автор считает, что «выбирать правильное решение человеку помогают интуиция и опыт прошедших поколений, советы друзей и собственная практика, своды законов и случайные озарения» Автор рассматривает показатель понимания своего морального дома перед обществом. И какой же этот показатель? Автор не дает ответа, лишь говорит о том, что человек должен задумываться об отношении того, что происходит в мире.

Как часто мы думаем о своих отношениях с миром? А сможем ли мы в свое время сделать правильный выбор? В моей памяти всплывает аналогичная история, а точнее, сюжет короткометражного фильма, победителя фестиваля короткометражек «Фьючер Шортс». Машинист поезда понял, что, если он не переключит вовремя рельсы, все пассажиры поезда и сам поезд разобьются, упадут с моста. А на рельсах, по которым вот-вот проедут вагоны, стоял маленький сынишка этого машиниста. Выбор… спасти тысячи жизней или жизнь собственного сына? И машинист переключил рельсы, спас пассажиров поезда. Чем не героический поступок?

Иногда выбор бывает хуже лезвия ножа. Но говорят, «что не убивает, то делает нас сильнее» У всех выбор разный, каждому свое время, и все же автор прав. Надо чаще задумываться об отношениях в мире. И действовать…

Сочинение 2.

Что такое комплекс неполноценности и к чему он может привести человека? К новым открытиям или разрушению жизни? В данном тексте автор ставит психологическую проблему влияния комплекса неполноценности на личность.

Эта проблема, к сожалению, всегда была, есть и будет. Каждый в некоторой мере неуверен в себе. Но некоторые преодолевают этот барьер и идут дальше, а другие замыкаются в себе и ищут причину в окружающих. А достаточно всего лишь взглянуть в себя. Но, по моему мнению, комплекс неполноценности надо преодолевать в большинстве случаев, ведь так легче жить. А если замкнуться в себе, то развитие остановится. И может привести к краху.