Прозаическое произведение

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 237.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 237.

Многие знаменитые произведения известных авторов написаны в прозе. В данной статье рассмотрим, что такое прозаическое произведение, каковы его особенности, какова жанровая специфика прозы.

Определение

Прозаическое произведение – это произведение, написанное без рифмы.

Прозаическое произведение не всегда является художественным произведением.

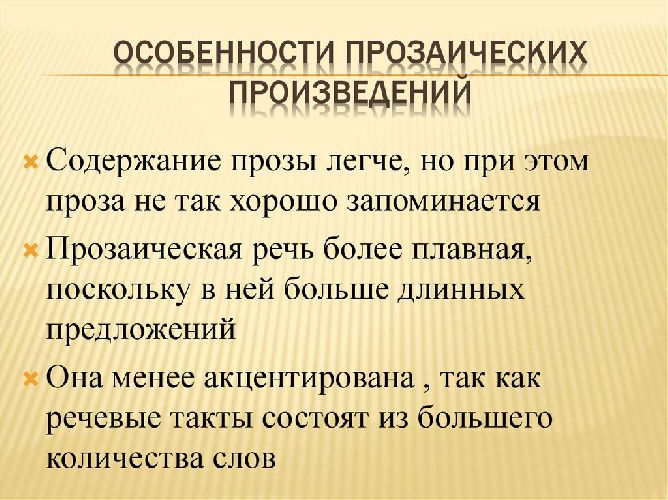

Особенности

Главное отличие прозаического произведения от поэтического заключается в отсутствии рифмы.

В большинстве случаев прозаическое произведение от поэтического можно отличить по форме: прозаическое произведение, как правило, имеет нестихотворную форму. Однако данная характеристика не единственная для определения того, прозаическое перед нами произведение или нет.

В прозаическом произведении, в отличие от поэтического, описываются конкретные явления, которые были в прошлом реально или вымышленно. Для поэзии важны чувства, для прозы – четкое описание изображаемого.

Прозаическое произведение эпично по своей природе.

В прозаическом произведении у автора насчитывается больше средств для выражения своей идеи и своего замысла.

Прозаические произведения усваиваются и понимаются читателями намного проще, чем поэтические произведения.

Жанры

В литературе существуют следующие прозаические жанры: роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, мемуары, дневник, басня, притча, сказка, предание и др.

Все эти жанры имеют свои особенности, но объединяет их отсутствие рифмы и конкретика описания.

В русской литературе есть примеры соединения прозы и поэзии: роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин», поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души», стихотворения в прозе И. С. Тургенева. Данные примеры показывают, что границы между прозаическим и поэтическим текстом условны.

Что мы узнали?

Прозаическое произведение – это произведение, написанное без рифмы. Главное отличие от поэтического произведения заключается в отсутствии рифмы. Прозаическое произведение имеет нестихотворную форму, но это не всегда так. Для прозаического произведения характерно описание конкретных явлений, четкое описание изображаемого, так как прозаическое произведение эпично по своей природе. Существует такие прозаические жанры, как роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, мемуары, дневник, басня, притча, сказка, предание и др.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Жаннат Каирова

5/5

-

Жанна Карабанова

5/5

-

Людмила Горина

5/5

-

Елена Назарова

5/5

Оценка статьи

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 237.

А какая ваша оценка?

Литературная

сказка – авторское,

художественное, прозаическое или

поэтическое произведение, основанное

либо на фольклорных источниках, либо

сугубо оригинальное; произведение

преимущественно фантастическое,

волшебное, рисующее чудесное приключение

сказочных героев, в некоторых случаях

ориентированных на детей. «С точки

зрения родовой принадлежности» все

литературные произведения могут быть

разделены на эпические, лирические и

драматические. Литератур. сказка выросла

из сказки фольклорной, унаследовав ее

черты. Кроме сюжетов, мы встречаем в

авторских сказках и другие характеристики

народных сказок. Это и традиционные

образы-персонажи, и использование

народных средств поэтической речи,

таких как эпитеты, троекратные повторы,

фразеологизмы, поговорки и пр. Ярким

примером такой сказки является «Конёк

Горбунок» П. Ершова. Так чем же отличается

литературная сказка от фольклорной?

Каковы её основные характеристики?

1.

В отличие от народной, литературная

сказка принадлежит конкретному автору

и имеет неизменный текст, не бытовавший

до публикации в устной форме.

2.

Литературной сказке, особенно в

прозаической форме, свойственна

изобразительность. Автор детально и

красочно описывает место действия,

облик и характер героев, их переживания.

Но всё же, в большей мере автор уделяет

внимание необыкновенным, волшебным

приключениям, происходящим с героями

сказки.

3.

Для литературной сказки свойственна

чётко выраженная авторская позиция.

Читатель сразу понимает, кому из героев

автор симпатизирует, кому сопереживает,

а к кому относится отрицательно.

4.

В литературных сказках автор очень

часто проводит параллели между реальным

и сказочным миром. Нередко, таким образом,

автор стремится подчеркнуть негативные

стороны существующей действительности.

В романах и повестях-сказках второй

половины XX века мы можем увидеть ярко

выраженный социальный или даже

политический подтекст. Вспомните сказки

Дж. Родари или «Три толстяка» Ю. Олеши.

Но

все же, сказки, прежде всего, остаются

сказками. С их необыкновенными волшебными

приключениями, с необычными персонажами

и верой в чудеса. Всё это мы сможем найти

в литературных сказках.

Н.

М. Карамзин для детей написал и перевел

около 30 произведений. Отличительные

черты прозы и поэзии Карамзина –

идеализация человека и поэтизация

природы, нежность и теплота в изображении

внутреннего мира героев и их нравственных

отношений. В его произведениях воспевается

благородная дружба, чистая любовь,

красота природы и человека. Среди сказок

выделяется «Дремучий лес», произведение,

напоминающее «страшные» истории, которые

бытуют в дет. среде в качестве фольклорного

жанра. Повесть Карамзина «Бедная Лиза»

была одним из самых популярных произведений

дет. чтения.

21 Вопрос: Рассказ — цикл рассказов — повесть — роман для детей. Особенности циклизации и сюжетостроения. Анализ одного из произведений.

Рассказ —

большая

литературная форма письменной информации

в литературно-художественном оформлении

и относительно большом объёме текста

эпического (повествовательного)

произведения в прозе, при сохранении

его в виде какого-либо печатного издания.

В отличие от повести — более

краткая форма изложения.

Восходит

к фольклорным жанрам устного пересказа

в виде сказаний или поучительного

иносказания и притчи. Как самостоятельный

жанр обособился в письменной литературе

при записи устных пересказов.

В

рассказах малое количество действующих

лиц и небольшое содержание, зачастую

имеющее лишь одну сюжетную линию, при

характерном наличии какой-то одной

проблемы; нет пестроты художественных

красок, богатства любовных интриг и

переплетений в событиях — в отличие

от повести или романа, которые могут

описывать множество конфликтов и широкий

круг разнообразных проблем и действий.

Повесть — прозаический жанр,

не имеющий устойчивого объёма и занимающий

промежуточное место между романом,

с одной стороны, и рассказом и новеллой с

другой, тяготеющий к хроникальному

сюжету, воспроизводящему естественное

течение жизни.

В

силу своей многогранности жанр повести

с трудом поддается однозначному

определению. Сюжет повести практически

всегда сосредоточен вокруг главного

героя, личность и судьба которого

раскрываются в пределах немногих

событий. Побочные сюжетные линии в

повести (в отличие от романа), как правило,

отсутствуют, повествовательный хронотоп

сконцентрирован на узком промежутке

времени и пространства. Сюжет повести

часто связан со «злобой дня», с тем, что

повествователь (и, одновременно, читатель)

может наблюдать в окружающей

действительности и что воспринимается

как злободневная реальность, раскрывающаяся

в виде последовательности событий (в

этом отличие повести от рассказа или

новеллы, в центре которых обычно лежит

лишь одно событие). Названия повестей

часто связаны с образом главного героя

(«Бедная Лиза» Н. М. Карамзина,

«Дубровский», «Станционный смотритель»

А. С. Пушкина и др.)

Роман — литературный

жанр, как правило, прозаический,

который предполагает развернутое

повествование о жизни и развитии

личности главного героя (героев)

в кризисный, нестандартный период его

жизни.

С

историко-литературной точки зрения

невозможно говорить о возникновении

романа как жанра, поскольку по существу

«роман» —

это инклюзивный термин, перегруженный

философскими и идеологическими коннотациями и

указывающий на целый комплекс относительно

автономных явлений, не всегда связанных

друг с другом генетически.

Анализ сами

делайте!!!

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание

- Прозаическое произведение

- Определение

- Особенности

- Жанры

- Что мы узнали?

- Как понять слово прозаическая сказка

- Словари

- Прозаическое

- Смотреть что такое «Прозаическое» в других словарях:

- Прозаическое произведение

- Как возникло прозаическое, или эпическое, произведение

- Видео

- Энциклопедический словарь

- Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

- Произведение в прозе большого объема: виды

- Средний прозаический жанр повесть

Прозаическое произведение

Всего получено оценок: 200.

Всего получено оценок: 200.

Многие знаменитые произведения известных авторов написаны в прозе. В данной статье рассмотрим, что такое прозаическое произведение, каковы его особенности, какова жанровая специфика прозы.

Определение

Прозаическое произведение – это произведение, написанное без рифмы.

Прозаическое произведение не всегда является художественным произведением.

Особенности

Главное отличие прозаического произведения от поэтического заключается в отсутствии рифмы.

В большинстве случаев прозаическое произведение от поэтического можно отличить по форме: прозаическое произведение, как правило, имеет нестихотворную форму. Однако данная характеристика не единственная для определения того, прозаическое перед нами произведение или нет.

В прозаическом произведении, в отличие от поэтического, описываются конкретные явления, которые были в прошлом реально или вымышленно. Для поэзии важны чувства, для прозы – четкое описание изображаемого.

Прозаическое произведение эпично по своей природе.

В прозаическом произведении у автора насчитывается больше средств для выражения своей идеи и своего замысла.

Прозаические произведения усваиваются и понимаются читателями намного проще, чем поэтические произведения.

Жанры

В литературе существуют следующие прозаические жанры: роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, мемуары, дневник, басня, притча, сказка, предание и др.

Все эти жанры имеют свои особенности, но объединяет их отсутствие рифмы и конкретика описания.

В русской литературе есть примеры соединения прозы и поэзии: роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин», поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души», стихотворения в прозе И. С. Тургенева. Данные примеры показывают, что границы между прозаическим и поэтическим текстом условны.

Что мы узнали?

Прозаическое произведение – это произведение, написанное без рифмы. Главное отличие от поэтического произведения заключается в отсутствии рифмы. Прозаическое произведение имеет нестихотворную форму, но это не всегда так. Для прозаического произведения характерно описание конкретных явлений, четкое описание изображаемого, так как прозаическое произведение эпично по своей природе. Существует такие прозаические жанры, как роман, повесть, рассказ, новелла, очерк, мемуары, дневник, басня, притча, сказка, предание и др.

Источник

Как понять слово прозаическая сказка

Кто из русских людей не продолжит этой сказки? С раннего детства вслушиваемся мы в чарующие строки, в зрелом возрасте с любовью и наслаждением читаем детям и внукам старинную историю о завистливой мачехе и красивой падчерице, о влюбленном королевиче и о счастливой свадьбе в конце.

Чтобы раскрыть обаяние сказки перед учениками, важно по-новому посмотреть на знакомый текст, самому вновь пережить ощущение открытия. Всмотримся в образы этой сказки, вслушаемся в речь героев, проживем их жизнь. Героини сказки Пушкина, в отличие от образов традиционной народной сказки, не умещаются в типичную схему «добрый — злой». Они именно героини, даже если о них сказано несколько строк, они самобытны и психологически достоверны. Вместе с учениками откроем эту сказку для себя.

I. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм

Информация для учителя

«Ритм создает определенное настроение, окрашивает стихотворение или отрывок единым тоном. Обратите внимание, какой разный ритм в таких стихотворных отрывках. Как подчеркивает он характеры героинь?» (с. 95). Следует ответить на этот вопрос учебника. Дети ощущают размер стиха как его ритм. Преждевременно говорить о том, что сказка А. С. Пушкина написана хореем. Возможно, стоит сказать здесь о разности интонаций при характеристике царевны и царицы, а во время непосредственного чтения текста еще раз подчеркнуть это.

Итак, в тетради останется несколько небольших записей:

Материал для учителя

Возможна следующая трактовка этого образа (однако ее не следует давать учащимся в силу их возрастных особенностей и нетрадиционной трактовки образа царицы-мачехи).

Попробуем себе представить описанную ситуацию в реальности. Красивая и умная женщина, царица оказалась второй женой. Она чувствовала, что и царь, и прислуга сравнивают ее с первой царицей. И всеобщий молчаливый приговор не в ее пользу: гордость и своенравие ее перевешивают и красоту, и ум, и царственность. Для русских людей важно, чтобы царь и царица были милостивыми. Эта женщина милостивой не была.

В сказке мы ни разу не видим царя с молодой женой. О нем Пушкин упоминает только тогда, когда тот тужит по пропавшей дочери. Ревность появляется там, где нет любви. И царице остается только ревновать.

В христианской Руси женщины не участвовали в общественно-политической жизни. Их заботой были семья и хозяйство. И вот перед нами женщина — умная, властная, облаченная в царские одежды, но никакой реальной властью не обладающая, женщина, которая много лет чувствует себя во дворце чужой и нелюбимой. Ей остается одно утешение — любоваться своей красотой.

Спустя много лет после смерти первой жены, услышав от зеркальца о красоте царевны, мачеха говорит:

Вишь какая подросла!

И не диво, что бела:

Мать брюхатая сидела,

Да на снег лишь и глядела!

Зависть и досада чувствуются в этих словах. Присутствие кроткой царицы ощущается во дворце даже тогда, когда ее дочь становится невестой.

У мачехи остается одно — красота. Но верное зеркальце отнимает и эту иллюзию. Красота тает. Царица стареет. Она уже не молодица, а просто гневная баба. Это открытие ужасно. Теряя красоту, царица утрачивает единственную — призрачную — власть над мужем, в сущности, все, что у нее осталось в жизни.

Отчаянно сопротивляясь судьбе, она пытается руками служанки уничтожить царевну. Когда это не удается, она решает «иль не жить, иль царевну погубить».

Царица «положила»: в этом мире нет места для них двоих. Логично и психологически точно считать, что царица сама вышла на поединок с судьбой и временем, которые воплотились в ненавистном для нее облике молодой царевны. Она уже не доверяет сенной девушке — Чернавке. Мир не принял царицу, и персонификацией этого мира стала царевна.

Царица посылает колдунью, одетую как монахиня-черница, которая кидает падчерице отравленное яблоко.

Услышав о возвращении царевны, мачеха умирает от ревности и злобы, понимая, что в жизни ее все окончилось, так и не начавшись. Это трагедия сильной и умной женщины, которая не нашла своего места и своего дела в этом мире.

Эпизод второй. «Царь женился на другой»

— Похожа ли новая царица на первую жену царя?

Ученики ответят, что непохожа, и скажут, почему непохожа. Возможны такие ответы: первая царица любила своего мужа, а новая царица любит только себя; первая царица — скромная, душевная, а вторая — гордая, самовлюбленная.

Обратим внимание на слова, данные в сносках: молодица, ломлива, перст.

Учитель покажет ученикам, как песенная, народная интонация первого эпизода сменяется отрывистым, резким ритмом второго, в котором уже нет слов с характерными для народной речи уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Разговор царицы с зеркальцем можно прочитать по ролям, при этом сделаем акцент на резком танцевальном ритме последних строк эпизода: «И царица хохотать. »

Эпизод третий. «Но царевна молодая. »

Но царевна молодая,

Тихомолком расцветая,

Между тем росла, росла,

Поднялась — и расцвела,

Белолица, черноброва,

Нраву кроткого такого.

И жених сыскался ей,

Королевич Елисей.

Пушкин-лицедей в нескольких словах описывает тайну превращения девочки в прекрасную девушку. Четыре простых глагола создают ощущение чуда, которое совершается единственный раз в жизни — у всех на глазах и все же непостижимо.

— Понравилась ли вам царевна? Как объяснить, что стихотворные строки о ней начинаются с союза но! Кому противопоставляет ее автор?

Детям нравится царевна. Стихотворные строки о ней начинаются с союза но, потому что Пушкин противопоставляет молодую царевну царице, ее мачехе.

— Как вы понимаете слова тихомолком расцветая?

Ученики отметят, что Пушкин сравнивает царевну с цветком.

— Как в описании царевны отражен идеал народной красоты? Какую женщину считали красивой на Руси?

Дети отметят слова «белолица, черноброва» и кроткий нрав царевны.

— Как вы понимаете выражение «нраву кроткого такого»?

Обратим внимание на плавный ритм при описании царевны.

Эпизод четвертый. «Она, // Черной зависти полна. »

В учебнике пишется, что «чернавка» — это практически синоним слов «сенная девушка». Возможна и иная трактовка этого слова. Мы полагаем, что Чернавка, Чернава — это имя женщины. У Пушкина это слово пишется с большой буквы.

Чернава — это старинное женское имя, как Любава или Забава. В сказке имя Чернава, Чернавка носит служанка, сенная девушка царицы. Возможна это единственное женское имя в сказке. При определенной сказочной традиционности и обусловленности образов мачехи и падчерицы образ сенной девушки для сказок нетипичен и — у Пушкина — глубоко человечен.

Владимир Иванович Даль пишет о том, что сенные девушки — это горничные, служанки, и приводит приговорку: «Уточки серыя, девушки сенныя». Цитирует Даль и такую фразу: «У княгини ста два девиц и сенных боярынь».

Однако Чернава была не простой серой уточкой среди царицыных сенных девушек и боярынь. Она была посвящена в тайны царицы. Именно ей поручила венценосная злодейка исполнение своего преступного замысла.

Эпизод уместно прочитать по ролям. Отметим простонародные грубоватые слова, которые употребляет автор для описания поступков царицы: «отпрыгнет», «ручку замахнет», «мерзкое стекло», «Я в ней дурь-то успокою. ».

— Какие слова царица хотела услышать от зеркальца?

Царица добивалась от зеркальца уверения в том, что она самая красивая. Царица начинает относиться к молодой царевне с ненавистью, когда узнает, что та стала милее, румянее и белее. Она ведет себя не как царица, а как завистливая женщина и злая мачеха. Мы слышим как бы реплику Чернавки: «Черт ли сладит с бабой гневной?»

— Как вы понимаете выражение «черной зависти полна»?

— «Весть царевну в глушь лесную. » Определите, к какой части речи принадлежит слово весть. Почему автор употребляет именно это слово?

Глагол в повелительном наклонении, синоним — отвести.

— Рассмотрите иллюстрацию Е. Пашкова (с. 93). Соответствует ли она, по-вашему, характеру сказки?

Эпизод пятый. «С царевной // Вот Чернавка в лес пошла. »

Царевна была единственной и любимой дочерью царя. Она уже готова была стать королевной, женой королевича Елисея, получить в приданое «семь торговых городов // Да сто сорок теремов», как оказалась в лесу вместе с Чернавкой.

В лесной глуши царевна догадалась о намерениях Чернавки, догадалась, кто мог ей приказать совершить убийство, и взмолилась:

«Жизнь моя!

В чем, скажи, виновна я?

Не губи меня, девица!

А как буду я царица,

Я пожалую тебя».

Преодолевая смертный страх, царевна помнит, что она станет царицей и сможет наказывать, миловать и жаловать по своей воле. Она сулит Чернавке награду за избавление от верной смерти.

Чернавка не может спорить с царицей, она обязана выполнять ее приказы под страхом жестокого наказания. Но Божьи заповеди запрещают убивать, и в этот критический момент страх наказания отступает перед милосердием. Чернава обращается к своей душе. Там — любовь. Она противостоит и страху наказания, и сладости посула. Любовь мудра, она ведает, что жизнь, которую даровал человеку Всевышний, только Он и волен забрать назад.

Чернавка произносит во всей сказке только одну реплику: «Не кручинься, Бог с тобой!» Не отмахиваясь на прощание от докучливой мысли, не стремясь поскорее решить сложную проблему, а искренне, из глубины сердца, прощеньем и отпущеньем, светом и надеждой звучат слова: «Бог с тобой!» Значит, с тобой правда, истина, помощь и жизнь.

В. И. Даль пишет, что слова «Бог с тобой» — это не только прощальное пожелание, но и прощение вины. Жизнь царевны может стать причиной изгнания, наказания и даже гибели сенной девушки, и некому будет защитить ее. Эпизод расставания Чернавки с царевной истинно драматичен. На границе жизни и смерти Чернавка прощается и прощает царевне ее невольную перед ней вину. Пока жива в человеке душа, а в душе жива любовь, человек сделает выбор в пользу жизни.

Очень важно найти нужную интонацию при чтении этого эпизода, который станет кульминацией урока.

Домашнее задание

Прочитать сказку и дать названия эпизодам до слов: «За невестою своей. ».

Индивидуальное задание

Если класс сильный, учитель может распределить эпизоды между учениками и предложить им подготовить выразительное чтение и анализ каждого эпизода.

Источник

Словари

1. соотн. с сущ. проза, связанный с ним

2. Свойственный прозе [проза 1.], характерный для нее.

отт. перен. Связанный с повседневной, бытовой, материальной стороной жизни; скучный, будничный, обыденный, лишенный поэтичности.

3. Написанный прозою [проза 1.].

4. Принадлежащий прозе [проза 2.].

ПРОЗАИ́ЧЕСКИЙ, прозаическая, прозаическое; в качестве кратк. употр. прозаичен, чна, чно (книжн.).

1. только полн. Написанный прозою; ант. стихотворный (лит.). Прозаический перевод.

2. Употребляющийся преим. в прозе, отзывающий прозой, пригодный для прозы, а не для поэзии (лит.). Прозаическое выражение. Это выражение прозаично. «Порой дождливою намедни я завернул на скотный двор… тьфу! прозаические бредни!» Пушкин.

3. Непоэтичный, лишенный увлекательности, занимательности. «Скрепя сердце, обращаюсь я к событиям этого рассказа, столько же правдивого, сколько и прозаического.» Григорович.

|| Скучный, будничный, самый обыденный. Прозаический разговор. Прозаические отношения. «Жизнь человека необеспеченного имеет свои прозаические интересы.» Чернышевский.

4. Деловой, практический, корыстный (ирон.). Преследовать прозаические цели.

2. То же, что прозаичный.

1. к Про́за (1 зн.). П. перевод » Слова о полку Игореве». П-ое произведение. П-ие жанры (например, комедийный, жанр записок и дневников и т.п.).

3. Деловой, практический. Преследовать п-ие цели.

◁ Прозаи́чески, нареч. (2-3 зн.). П. мыслить.

1. Написанный прозой, представляющий собой прозу.

В журнале Пушкина приняли участие Гоголь, Жуковский, князь Вяземский. Сам издатель чрезвычайно много работал для журнала, помещая в нем особенно много прозаических статей. Добролюбов, А. С. Пушкин.

2. Непоэтичный, лишенный возвышенности.

Порой дождливою намедни Я, завернув на скотный двор… Тьфу! прозаические бредни, Фламандской школы пестрый сор! Пушкин, Евгений Онегин (Отрывки из путешествия Онегина).

Неинтересный, будничный; обыденный.

— Он такой прозаический, Лиза, в него нельзя влюбиться. Чернышевский, История одной девушки.

Мария раздумывала теперь о самых прозаических вещах. Валенки ее оказались великоваты, и в них следовало бы положить соломенные стельки. Поповкин, Семья Рубанюк.

3. Деловой, практический.

прозаи́ческий, прозаи́ческая, прозаи́ческое, прозаи́ческие, прозаи́ческого, прозаи́ческой, прозаи́ческих, прозаи́ческому, прозаи́ческим, прозаи́ческую, прозаи́ческою, прозаи́ческими, прозаи́ческом, прозаи́ческ, прозаи́ческа, прозаи́ческо, прозаи́чески

прил., кол-во синонимов: 17

ничем не примечательный, неинтересный (о делах, занятиях))

имеющий отношение к обычным жизненным проблемам)

— 1) написанный прозой; не стихотворный; не поэтический; 2) * будничный; серый, скучный

ПРОЗАИЧЕСКИЙ ая, ое. prosaïque adj.

1. Отн. к прозе 1, свойственный ей. БАС-1. Приводя в пример судьбу своего прозаического языка, г. Лемонте утверждает, что и наш язык не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков должен ожидать европейской своей общежительности. Пушк. О предисл. г-на Лемонте. || Написанный прозою (противопол.: стихотворный). В сих прозаических мечтаниях я думал вчера о пословице: живи не так, как хочется, а так, как бог велит. 1820. Н. Тургенев Дн. 230. Тьфу! прозаические бредни, Фламандской школы пестрый сор. Пушк. Е. Онегин. Прозаические пьесы, дававшиеся на театре, были чужды всяких литературных качеств. Черн. Очерки гог. периода.

Прозаический чепец (бьен ганте

ПРОЗАИЧЕСКИЙ (лит.). Относящийся к прозе, свойственный ей, написанный прозой. Антоним: поэтический.

• Прозаические произведения были насыщены не только характерным для Скитальца бунтарским романтизмом, но нередко и революционными настроениями. Н.Телешов. Записки писателя.

ПРОЗАИЧНЫЙ. Будничный, ограниченный мелкими житейскими интересами. Синоним: обыденный. Антонимы: поэтичный, возвышенный.

ые занятия, заботы, интересы;

ая обстановка, жизнь, сторона чего-либо;

• Что же, другие умирают, а теперь моя очередь, — и только. Вещь по своему существу не только обыкновенная, но даже прозаичная. Д.Мамин-Сибиряк. Черты из жизни Пепко.

Примечание. В значениях «далёкий от поэзии», «лишённый поэтичности» слова прозаический и прозаичный продолжают оставаться синонимами: прозаический (прозаичный) вкус, прозаическая (прозаичная) натура человека.

Источник

Прозаическое

Смотреть что такое «Прозаическое» в других словарях:

сказание — прозаическое повествование с историческим или легендарным сюжетом, облеченное в литературную форму, письменную или устную. Различают мифологические (древнейшие) и исторические (более поздние) С. Разновидности С.: миф, предание, легенда, быль и др … Словарь литературоведческих терминов

новый роман — прозаическое произведение, которое в противовес традиционному романическому повествованию автор пытается создавать без малейших примесей политики, идеологии, морали, и т.д., ставя перед собой задачу чистого познания жизни. Рубрика: роды и жанры… … Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

ЖИТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА — раздел христианской лит ры, объединяющий жизнеописания христианских подвижников, причисленных Церковью к лику святых, чудеса, видения, похвальные слова, сказания об обретении и о перенесении мощей. В качестве синонима Ж. л. в совр. отечественной… … Православная энциклопедия

Потебня — Александр Афанасьевич (1835 1891) Один из выдающихся ученых лингвистов конца XIX в., оставивший глубокий след в различных областях научного знания: лингвистике, фольклористике, мифологии, литературоведении, эстетике, искусствознании. П. окончил в … Энциклопедия культурологии

ПРОЗАИЧЕСКИЙ — ПРОЗАИЧЕСКИЙ, прозаическая, прозаическое; в качестве кратк. употр. прозаичен, чна, чно (книжн.). 1. только полн. Написанный прозою; ант. стихотворный (лит.). Прозаический перевод. 2. Употребляющийся преим. в прозе, отзывающий прозой, пригодный… … Толковый словарь Ушакова

язык — одно из средств общения, основаное на способности человека производить звуки (артикуляция) и соотносить комплексы звуков с предметами и понятиями (семантика). Общение на языке называется речью. Потребности речи привели к изучению и описанию языка … Литературная энциклопедия

сказка — и; мн. род. зок, дат. зкам; ж. 1. Повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, с участием волшебных, фантастических сил. Народные сказки. Волшебные сказки. Бытовые сказки. С. о царевне лягушке. С. о лисе… … Энциклопедический словарь

хикаят — (араб. повествование), литературный термин у народов Востока и Юго Восточной Азии. Обозначает любое чаще сюжетное поэтическое или прозаическое произведение, в узком значении жанр анонимного книжного прозаического эпоса. * * * ХИКАЯТ ХИКАЯТ… … Энциклопедический словарь

Молине, Жан — У этого термина существуют и другие значения, см. Молине. Жан Молине предлагает свою книгу Филиппу Клевскому. Миниатюра из рукописи прозаического переложения «Романа о Розе» Жан Молине (фр. Jean Molinet; 1435(1435), Девр 23 августа … Википедия

Жан Молине — предлагает свою книгу Филиппу Клевскому. Миниатюра из рукописи прозаического переложения Романа о Розе Жан Молине (фр. Jean Molinet, 1435 23 августа 1507) французский поэт, глава школы «великих риториков». Молине родился в Девре (Па де Кале),… … Википедия

Источник

Прозаическое произведение

Как возникло прозаическое, или эпическое, произведение

Проза пришла в мир литературы из Древней Греции. Именно там появилась сначала поэзия, а потом и проза как термин. Первыми прозаическими произведениями были мифы, предания, легенды, сказки. Эти жанры определялись греками как нехудожественные, приземленные. Это были религиозные, бытовые или исторические повествования, получившие определение «прозаические».

В античном мире на первом месте стояла высокохудожественная поэзия, проза была на втором месте, как некое противопоставление. Положение стало меняться только во второй половине Средних веков. Прозаические жанры стали развиваться и расширяться. Появились романы, повести и новеллы.

В XIX веке писатель–прозаик оттеснил поэта на второй план. Роман, новелла стали главными художественными формами в литературе. Наконец, прозаическое произведение заняло свое законное место.

Прозу классифицируют по размеру: на малую и большую. Рассмотрим основные художественные жанры.

Видео

Энциклопедический словарь

(от лат. prosa), устная или письменная речь без деления на соизмеримые отрезки — стихи; в противоположность поэзии ее ритм опирается на приблизительную соотнесенность синтаксических конструкций (периодов, предложений, колонов). Первоначально развились деловая, публицистическая, религиозно-проповедническая, научная, мемуарно-исповедническая формы. Художественная проза (рассказ, повесть, роман) преимущественно эпична, интеллектуальна в отличие от лирической и эмоциональной поэзии (но возможны лирическая проза и философская лирика); возникла в античной литературе; с 18 в. выдвинулась на первый план в составе словесного искусства.

Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

(лат. prosa, от prosa oratio — прямая, свободно движущаяся речь) — устная или письменная речь без деления на соразмерные отрезки — стихи, а также совокупность произведений, написанных указанным образом; в противоположность поэзии, ритм прозы, в случае его наличия, опирается на приблизительную соотнесенность синтаксических конструкций (предложений, периодов, абзацев и проч.). Проза может быть не только художественной, но и деловой, публицистической, научной, мемуарной и т.д. Рб: роды и жанры литературы Корр: поэзия Вид: деловая проза, мемуарно-исповедническая проза, научная проза, публицистическая проза, религиозно-проповедническая проза, художественная проза и т.п. Асс: эпос * «Широко распространено мнение, что художественная проза по своей организации не имеет принципиальных отличий от обычной разговорной и письменной речи людей. В то же время многие исследователи, а также и мастера прозы утверждают, что в прозаических жанрах есть своя сложная и внутренне закономерная ритмическая структура, принципиально отличающаяся от стихотворного ритма и все же явно выводящая прозу — с этой точки зрения — за рамки обычной речи» (В.В. Кожинов). «Наряду с делением литературы на роды (эпос, лирика, драма) существует ее деление на поэзию и прозу. В обиходной речи лирические произведения нередко отождествляются с поэзией, а эпические — с прозой. Подобное словоупотребление неточно. Каждый из литературных родов включает в себя как поэ-тические (стихотворные), так и прозаические (нестихотворные) произведения» (Г.Н. Поспелов). *

Произведение в прозе большого объема: виды

Роман – прозаическое произведение, которое отличается длиной повествования и сложным сюжетом, развитым в произведении в полной мере, а также роман может иметь побочные сюжетные линии, помимо основной.

Романистами были Оноре де Бальзак, Даниель Дефо, Эмили и Шарлотта Бронте, Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк и многие другие.

Примеры прозаических произведений русских романистов могут составить отдельную книгу–список. Это произведения, ставшие классикой. Например, такие как «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Михайловича Достоевского, «Дар» и «Лолита» Владимира Владимировича Набокова, «Доктор Живаго» Бориса Леонидовича Пастернака, «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева, «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова и так далее.

Эпопея – это эпическое произведение, по объему большее, чем роман, и описывающее крупные исторически события или отвечающее общенародной проблематике, чаще и то и другое.

Самые значимые и известные эпопеи в русской литературе — «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова и «Петр Первый» Алексея Николаевича Толстого.

Средний прозаический жанр повесть

Повесть находится на границе между рассказом и романом. По объему ее нельзя отнести ни к малым, ни к большим прозаическим произведениям.

В западной литературе повесть называют «короткий роман». В отличие от романа, в повести всегда одна сюжетная линия, но развивается она также полно и полноценно, поэтому ее нельзя отнести к жанру рассказа.

Примеров повестей в русской литературе множество. Вот лишь некоторые: «Бедная Лиза» Карамзина, «Степь» Чехова, «Неточка Незванова» Достоевского, «Уездное» Замятина, «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Станционный смотритель» Пушкина.

В зарубежной литературе можно назвать, например, «Рене» Шатобриана, «Собака Баскервилей» Конан–Дойля, «Повесть о господине Зоммере» Зюскинда.

Источник

Проза вокруг нас. Она в жизни и в книгах. Проза – это наш повседневный язык.

Художественная проза – это не имеющее размера (особой формы организации звучащей речи), нерифмованное повествование.

Прозаическое произведение — это художественный текст, написанный без рифмы, в чем его главное отличие от поэзии. Прозаические произведения бывают как художественные, так и нехудожественные, иногда они переплетаются между собой, как, например, в биографиях или мемуарах.

Как возникло прозаическое, или эпическое, произведение

Проза пришла в мир литературы из Древней Греции. Именно там появилась сначала поэзия, а потом и проза как термин. Первыми прозаическими произведениями были мифы, предания, легенды, сказки. Эти жанры определялись греками как нехудожественные, приземленные. Это были религиозные, бытовые или исторические повествования, получившие определение «прозаические».

В античном мире на первом месте стояла высокохудожественная поэзия, проза была на втором месте, как некое противопоставление. Положение стало меняться только во второй половине Средних веков. Прозаические жанры стали развиваться и расширяться. Появились романы, повести и новеллы.

В XIX веке писатель–прозаик оттеснил поэта на второй план. Роман, новелла стали главными художественными формами в литературе. Наконец, прозаическое произведение заняло свое законное место.

Прозу классифицируют по размеру: на малую и большую. Рассмотрим основные художественные жанры.

Произведение в прозе большого объема: виды

Роман – прозаическое произведение, которое отличается длиной повествования и сложным сюжетом, развитым в произведении в полной мере, а также роман может иметь побочные сюжетные линии, помимо основной.

Романистами были Оноре де Бальзак, Даниель Дефо, Эмили и Шарлотта Бронте, Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк и многие другие.

Примеры прозаических произведений русских романистов могут составить отдельную книгу–список. Это произведения, ставшие классикой. Например, такие как «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Михайловича Достоевского, «Дар» и «Лолита» Владимира Владимировича Набокова, «Доктор Живаго» Бориса Леонидовича Пастернака, «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева, «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова и так далее.

Эпопея – это эпическое произведение, по объему большее, чем роман, и описывающее крупные исторически события или отвечающее общенародной проблематике, чаще и то и другое.

Самые значимые и известные эпопеи в русской литературе — «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова и «Петр Первый» Алексея Николаевича Толстого.

Прозаическое произведение небольшого объема: виды

Новелла – короткое произведение, сопоставимое с рассказом, но имеющее большую насыщенность событиями. История новеллы берет начало в устном фольклоре, в притчах и сказаниях.

Новеллистами были Эдгар По, Герберт Уэллс; Ги де Мопассан и Александр Сергеевич Пушкин также писали новеллы.

Рассказ – небольшое прозаическое произведение, отличающееся малым количеством действующих лиц, одной сюжетной линией и подробным описанием деталей.

Рассказами богато творчество Чехова, Бунина, Паустовского.

Очерк – это прозаическое произведение, которое легко перепутать с рассказом. Но все же есть существенные отличия: описание только реальных событий, отсутствие вымысла, сочетание литературы художественной и документальной, как правило, затрагивание социальных проблем и присутствие большей описательности, чем в рассказе.

Очерки бывают портретные и исторические, проблемные и путевые. Также они могут между собой смешиваться. Например, исторический очерк может содержать в себе также портретный или проблемный.

Эссе – это некие впечатления или рассуждения автора в связи с конкретной темой. Оно обладает свободной композицией. Этот вид прозы сочетает в себе функции литературного очерка и публицистической статьи. Также может иметь нечто общее с философским трактатом.

Средний прозаический жанр – повесть

Повесть находится на границе между рассказом и романом. По объему ее нельзя отнести ни к малым, ни к большим прозаическим произведениям.

В западной литературе повесть называют «короткий роман». В отличие от романа, в повести всегда одна сюжетная линия, но развивается она также полно и полноценно, поэтому ее нельзя отнести к жанру рассказа.

Примеров повестей в русской литературе множество. Вот лишь некоторые: «Бедная Лиза» Карамзина, «Степь» Чехова, «Неточка Незванова» Достоевского, «Уездное» Замятина, «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Станционный смотритель» Пушкина.

В зарубежной литературе можно назвать, например, «Рене» Шатобриана, «Собака Баскервилей» Конан–Дойля, «Повесть о господине Зоммере» Зюскинда.