Наталья Вадимовна Гурева

Эксперт по предмету «Литература»

Задать вопрос автору статьи

История создания

«Задонщина» представляет собой памятник древнерусской литературы конца XIV — начала XV веков. Летопись рассказывает о победе русского князя Дмитрия Ивановича над монголо-татарами в битве на Куликовом поле.

Впервые эта летопись была опубликована в 1852 году русским литературоведом и исследователем рукописной книги В. М. Ундольским. Это произведение было воспринято как подражание другому древнерусскому произведению «Слову о полку Игореве». Некоторые фразы, обороты, образы были взяты напрямую из «Слова». На сегодняшний момент ученым известно шесть списков «Задонщины». Все они дают искаженный текст. Ученые сегодня не имеют возможности восстановить первоначальный вид этой летописи.

Точная дата написания «Задонщины» неизвестна, считается, что произведение могло быть написано в период между завершением самой битвы и концом XV века.

Споры так же касаются и авторства. Предположительно, автором «Задонщины» является рязанский священник Софоний. Имеется информация, что перед тем как посвятить себя монашескому служению, он был боярином в Брянске. Имя монаха несколько раз встречается в тексте «Задонщины», а также оно есть в заглавии Кирилло-Белозерского списка.

В другом древнерусском произведении «Сказание о Мамаевом побоище» имя Софония так же упоминается, там он напрямую указан как автор «Задонщины».

Главные герои

Основные герои летописи:

- Князь Дмитрий Иванович представлен как идеальный герой, он тот, кто сумел объединить русские войска и поднять их на борьбу с врагом, он отважный воин и полководец, во многом его образ схож с образом Святослава Всеволодовича Киевского в «Слове о полку Игореве».

- Другие князья – описаны вскользь, они обладают воинской доблестью и так же стремятся к объединению сил против врага.

- Мамай и его воины – описаны как трусливые ратники, их образы в произведении изображены схематично и односторонне.

««Задонщина», краткий анализ» 👇

Краткое содержание

Повествование начинается с того, что братья князья Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич попадают на пир к московскому воеводе. На пиру становится известно, что на Русь надвигается хан Мамай. Князья решают, что необходимо собрать русские полки на борьбу с неприятелем. Князь Дмитрий Иванович призывает других князей так же собирать войска и идти против врага.

Русские полки отправляются к Дону, там они вступают в схватку с татарами. Битва происходит около небольшой речки Непрядвы, которая впадает в Дон, на Куликовом поле.

Большое внимание в произведении уделяется описанию природы, во время столкновения вся трава на поле становится черной от крови. Над полем сгущаются тучи и начинается гроза.

Большое количество людей гибнет как с одной, так и с другой стороны. Птицы начинают петь слезные песни, плачут и жены погибших князей и бояр.

В атаку бросается князь Владимир Андреевич вместе со своим полком. Затем к своим войскам обращается Дмитрий, он выступает с призывной речью сражаться до конца. За князем следует все ратное войско. Приходит подкрепление, и татары начинают убегать с поля боя.

Русским же воинам достается богатая добыча, они забирают татарских коней, их доспехи, а также вина, дорогие ткани.

Мамай так же сбегает с поля боя, он просит помощи у фряг, однако те прогоняют его, коря в том, что он пошёл на Русь огромной армией, а теперь спасется бегством. С им никто не хочет сотрудничать, чтобы не попасть под гнев русичей.

В конце «Задонщины» князь Дмитрий Иванович обращается ко всем воинам, которые остались в живых, он благодарит их за отвагу и смелость, за то, что они смогли отстоять русскую землю и христианскую веру. Вместе со своим братом князь Дмитрий возвращается в Москву, а затем и на свое княжение.

Композиция

Повесть имеет две части, перед ними автор сделал вступление. Во вступлении он настраивает читателя на торжественный лад. Первая часть наполнена жалостью. В ней речь идет о том, как русские терпят поражение, а их жены их оплакивают, однако вскоре сама природа предвещает скорую победу русских. Враг был повержен, он спасается бегством.

Особенности произведения

Замечание 1

«Задонщина» представляет собой поэтический рассказ о событиях, которые произошли на Куликовом поле. «Задонщина» это историческая повесть, основная цель которой – прославлять победу русских князей над татаро-монголами.

Исторические сведения автор «Задонщины» взял из летописей, в то время как в качестве литературного образца автор использует другой литературный памятник древней Руси «Слово о полку Игореве», поэтический план текста «Задонщины» был напрямую взят из «Слова».

Автор не случайно использует образы и обороты из «Слова о полку Игореве», таким образом он проводит параллель между прошлым и будущим. Это придаёт гражданский и исторический пафос «Задонщине». В тексте произведения так же имеет место быть и личное отношение автора к описываемым событиям.

Еще одной особенностью «Задонщины» является специфическое использование художественных средств. Изобразительные выразительные средства автор все так же заимствовал из «Слова о полку Игореве», в тексте можно обнаружить прямые заимствования. Использует автор «Задонщины» и фольклорные выражения, чаще всего они встречаются в отрицательных сравнениях. Следует отметить, что в «Слове о полку игореве» подобных приемов не встречается, там в большом количестве применяются метафоры- символы, однако в «Задонщине» такие приемы не наблюдаются. Фольклорная традиция так же прослеживается в использовании антропоморфных образов.

На формирование текста «Задонщины» так же повлияла традиция воинской повести. В тексте мы видим преобладание эпического повествования, эмоционально-лирическое начало представлено в меньшей степени. Исходя из этого многие ученые относят это произведение к жанру воинской повести.

Замечание 2

Перед учёными до настоящего момента остается открытым вопрос что является первоисточником «Слово и полку Игореве» или «Задонщина». Традиционно принято считать, что «Слово о полку Игореве» появилось раньше, а автор «Задонщины» скопировал его обороты и фразы, однако с таким мнением согласны далеко не все ученые, есть версия, что «Слово о полку Игореве» было написано после «Задонщины», по аналогии с этим произведением.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Произведение древнерусской литературы «Задонщина»

Содержание:

- Что такое «Задонщина»

- Текстологические сведения о произведении

- Краткое содержание

- Дата создания произведения и проблема авторства

-

Анализ «Задонщины»: жанр, особенности

- «Задонщина» и «Слово о полку Игореве»

- Итог

Что такое «Задонщина»

«Задонщина» — один из самых известных памятников древней русский литературы, который датируется 15 веком. Он описывает успех русских полков над войсками Золотой Орды на поле боя. Руководили полками Московского государства князь, который сидел на московском престоле Дмитрий Иванович, прозванный Донским, и его родственник, брат по отцу, князь, который правил в Серпухове, Владимир Андреевич по прозвищу Храбрый. Со стороны Золотой Орды полководцем был хан Мамай.

Битва, которая описывается в произведении, прозвана Куликовской, из-за того, что произошла на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. В настоящее время Куликовское поле находится возле села Монастырщино в Тульской области.

Так выглядит Куликовское поле сейчас:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Источник: pobedarf.ru

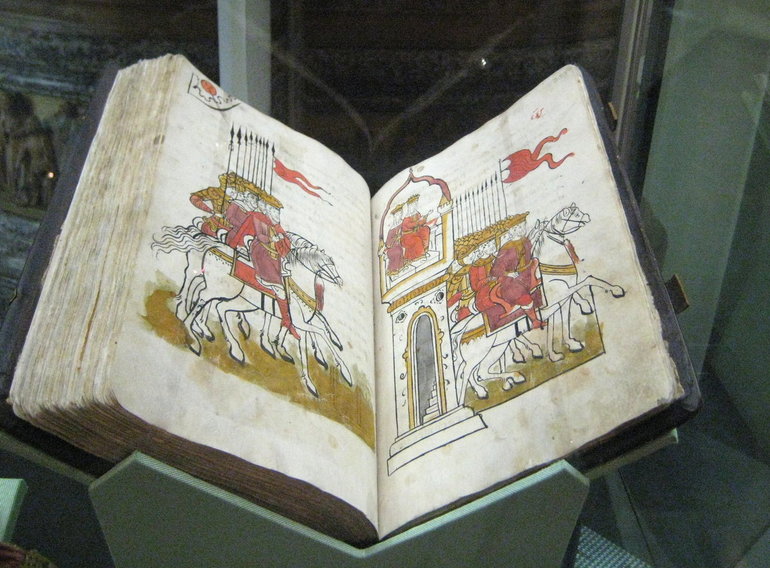

Текстологические сведения о произведении

Первая публикация данного произведения произошла в 50-х годах 19 века. Ее опубликовали в списке 17 века. Человека, который издал это произведение, звали Вукол Михайлович Ундольский. Он был русским литературоведом 19 века. Произведение современники восприняли в качестве имитации другого известного памятника древнерусской литературы — «Слово о полку Игореве». Исследователи отмечали, как похожи были отдельные высказывания, формулировки, литературные образы. Некоторые видели даже целые позаимствованные фрагменты «Слова». В то время считалось, что «Задонщина» — не цельное произведение, а переложение «Слова» на тему Куликовской битвы.

Так выглядел В.М. Ундольский:

Источник: ru.wikipedia.org

Шесть существующих сейчас списков, в которых записана «Задонщина», представляют сильно исковерканный текст. В настоящий момент практически невозможно найти изначальный вариант произведения. Не совсем понятно, как текстологически соотносятся существующие сейчас списки «Задонщины». Литературоведы не могут прийти к единому мнению о том, показана ли в Кирилло-Белозерском списке первоначальная версия произведения или нет. Считается, что тот текст, который находится в этом списке, сокращен, а не такой изначально. Об этом свидетельствуют некоторые фрагменты текста.

Краткое содержание

Как уже говорилось ранее, данное произведение отражает победу полков Московского государства над полками Золотой Орды в битве на Куликовом поле. Начальный фрагмент данной работы показывает Дмитрий Ивановича, князя Московского, который находится на пиру вместе со своим родственником князем, который правил в Серпухове, Владимиром Андреевичем. Пир проходил начальника московского войска. На данном пиру Микула Васильевич, воевода, сообщил всем о тревожной новости: хан Мамай пришел к берегам Дона, желает пойти войной на Залесские территории. Он сподвигает братьев пойти с ним на смертный бой с врагом. Князья после молитвы начали собирать русское войско — мужественных и сильных воинов.

К Москве начали приезжать отряды других русских князей, которые сообщили о том, что рядом с Доном располагаются войска татар. Хан Мамай находится у реки Мечи, он желает перебраться через реку и наконец пойти воевать.

Так выглядел Дмитрий Донской:

Источник: ru.wikipedia.org

Примечание 1

После этого Дмитрий Иванович молвил слово своему брату, что нужно обязательно идти в поход биться с татаро-монгольскими завоевателями, заполнить донские воды кровавыми реками за честь всего государства российского и за православную веру. И пошли князья к Дону, повели свои полки. Напутствие давал сам великий князь Дмитрий Иванович. Он сказал, что все у них уже готово к битве — воеводы в количестве семидесяти человек-представителей боярского сословия, вместе с ними плечом к плечу будут драться храбрые русские князья — Дмитрий Волынский, братья Ольгердовичи. Всего воинов у братьев было 300 тысяч. Он отмечает, что их войска уже много раз бывали в различных битвах и они решительны, могут легко пойти в атаку и лишиться своей головы за то, чтобы цела была родная земля.

Так начался бой — автор сравнивает полки русских с различными дикими птицами, например, с ястребом. Он описывает, как копья русских воинов встречались с татарскими щитами и бронями. Шумно и жутко в ту пору было на берегах Непрядвы, которая находится рядом с Куликовским полем.

Сражение закончилось — земля стала черной, под копытами лошади лежат останки татарские, а вся почва и река залиты кровью вражеской. Началась настоящая суровая гроза — налетели черные тучи, виднелись вспышки молний и слышались громовые раскаты. Автор описывает, что начали реветь у речки туры, из-за того, что почувствовали, что многие из полков русских были убиты. О своей решительности в битве говорит боярин из Брянска, Пересвет-чернец. Он сообщает, что лучше умереть от руки врага, чем быть им плененным.

Никаких звуков в рязанских землях тогда не было, кроме звуков вороньего крика. Птицы постоянно каркали над трупами людей. Этот звук навевал страх и жалость. Даже трава после сражения была красной от крови, а деревья, словно скорбя, приклонились к земле. Все птицы начали петь свои грустные песни — начали причитать и жены тех, кто не вернулся с поля боя. Они желали, чтобы татары больше никогда не возвращались на землю русскую. Горше всех было суженой Микулы Васильевича, который способствовал тому, чтобы великие князья пошли в поход на монголо-татар. Марья ревела на московских стенах, прося Дон принести своего мужчину ей обратно.

После этого Владимир Андреевич Храбрый снова позвал войска на бой. Он начал хватить своего двоюродного брата Дмитрия, говорить ему, что он стал щитом для всей Руси, он бился со всеми остальными наравне. Он призывал не медлить и начать снова биться, чтобы окончательно разбить татар. Дмитрий Иванович сказал, что нужно снова в бой отправляться. Помолился Богу, пустил горькую слезу и снова двинулся в бой.

Здесь автор снова сравнивает русских воинов с птицами, на этот раз с соколами. Он сообщает, что войска князя двинулись на Дон. Русские войска начали активно наступать — началась ужасная битва, в результате которой монголо-татары бросились бежать. Начался ужасный ветер, татары бежали со своих позиций. Русские войска ликовали — им удалось победить татаро-монгол.

Примечание 2

Татарское войско решило больше не возвращаться на русскую землю, не брать дань с русских князей и не совершать никаких набегов на данную землю, иначе для всего татарского войска это обернется смертным боем, из которого никто не выйдет живым. Русские воины взяли себе коней и доспехи татар, конфисковали всю провизию, которая у них была, в том числе благородные ткани, шелк, вина. Все это они везли собственным семьям. Вся земля русская была рада, веселилась и отмечала победу над врагами. Хан Мамай пришел один к Кафе-городу. Ему сказали жители этого города, что ему нужно идти дальше, потому что никто его не пустит: он лишился всего — девяти своих орд, 70 князей, но все потерял в битве с русскими князьями. Господа автор сравнивает в отрывке с матерью, которая ласкает, бьет, если ребенок сделал что-то плохое, и хвалит, если ребенок сделал доброе дело. По этой же системе он миловал русских князей, сохранил им жизни в битве на поле Куликовом. Тогда Дмитрий Иванович, которого прозвали Донским за подвиги в битве, молвил слово. Он подвел итоги похода на татаро-монгольские войска. Он помолился за тех, кто сложил свои головы за веру и Отечество. Великий князь попросил прощение у всех и попросил дать благословение в нынешнее время и будущем. Он сказал своему брату возвращаться княжить к Москве, потому что они уже добыли свое честное имя.

Дата создания произведения и проблема авторства

Точной даты написания «Задонщины» по сей день нет. Как считают советские литературоведы М.Н. Тихомиров и Вячеслав Федорович Ржига, «Задонщина» была написана сразу же после битвы на Куликовом поле — где-то между 80 и 93 годами 14 века. Исследователи привели ряд доказательств своей теории.

Прежде всего, они сообщают, что в самом первоисточнике упоминается основной город Болгарии — Тырново (был в то время столицей). Именно до этого города долетает новость, что русские князья одержали победу над монголо-татарами. Однако данный город захватили турки в 93 году 14 века. Получается, что произведение было создано до этого момента. Вторая причина — в произведении дается указание на то, что с первого вооруженного столкновения между войсками русичей и Золотой Ордой до нынешнего события — между битвой на реке Калке и Куликовской битвой — прошло всего 160 лет.

Примечание 3

Скорее всего, такая цифра была взяла не к моменту битвы на Куликовом поле, а к моменту написания произведения. Получается, что к 84 году 14 века или даже раньше.

Советский филолог Марина Алексеевна Салмина, считала, что создатель «Задонщины» применил текст Пространной летописи, которая датируется 40-ми годами 15 века. Значит, что данное произведение не может относиться к периоду до 1440 года.

Так выглядела М.А. Салмина:

Источник: ru.wikipedia.org

Однако большое количество филологов не поддерживало данную версию. Они считали, что, скорее всего, это не произведение основано на тексте летописи, а текст летописи основан на произведении.

Всего в настоящий момент существует шесть списков, в которых хранится текст «Задонщины». Самым древним текстом является список 70-го года 15 века. Считается, что это краткая версия данного древнерусского сочинения. Переписывал и редактировал его знаменитый русский книжник и монах, который служил в Кирилло-Белозерском монастыре. Имя его было Евфросин.

Пять древних списков (один из которых датируется 15 в., он считается самым древним из них) отражают текст этого памятника в Пространной редакции. Три списка из 5 хранят полноценный текст памятника, тогда как два остальных обладают лишь отрывками из первоначального текста. Списки очень сильно различаются между собой. Считается, что нигде сейчас не существует первоначальный вариант «Задонщины».

В научном сообществе идут ожесточенные споры о том, какая из редакций произведения близка к первому варианту. Считается, что Пространная редакция все же ближе к изначальной версии «Задонщины» — более точная, чем Краткая редакция.

Советский литературовед, один из главных исследователей текста, Лев Александрович Дмитриев, произвел сравнение двух вариантов древнего сочинения. Ему удалось воссоздать изначальную рукопись. Но не все ученые согласны с его вариантом произведения.

Так выглядел Л.А. Дмитриев:

Источник: ru.wikipedia.org

Примечание 4

Сама словоформа — Задонщина — отражается в наименовании одного из самых древних списков, который написан Евфросином. Именно ему принадлежит длинное название работы, в котором упомянуты братья-защитники русской земли. В научной литературе данная словоформа трансформировалась в наименование сочинения, относящееся к древней русской литературе. В тексте под Задонщиной понимается сражение на поле Куликовом.

В наименовании списка, который редактировал Евфросин, называется в качестве изначального писателя старец по имени Софоний. Также его имени касаются и в Пространной редакции. Более того, этого старца можно встретить и непосредственно в самом сочинении в некоторых вариациях, которые были подвергнуты Пространной редакции. Однако в этом случае о данном старце сообщается не в первом лице, а в третьем. Автор пишет, что сейчас он упомянет рязанца Софония. Такой вариант упоминается в варианте, который был издан русским литературоведом Вуколом Михайловичем Ундольским и в Новгородской первой летописи. Данное имя к тому же нередко можно встретить в списках Основной редакции, но уже иного произведения на данную тему, которое называется Сказание о Мамаевом побоище. Более того, Софоний называется создателем данного произведения.

Данная информация стала базой для предположения о том, что именно Софоний являлся автором произведения о какой-то произведении о Куликовской битве, которое не дошло до современности, то есть он не является создателем Сказания и «Задонщины». Вероятно именно к данному произведению и обращались авторы других текстов об этом произведении. Данная мысль была выдвинута советским филологом Руфиной Петровной Дмитриевой.

Так выглядела Р.П. Дмитриева:

Источник: ru.wikipedia.org

Анализ «Задонщины»: жанр, особенности

В разных списках в заглавии к произведению отражаются самые разные жанры. Где-то текст называют писанием, где-то словом, где-то сказанием или похвалой. По сути данное произведение объединяет в себе характерные особенности речи восхваления Дмитрию Донскому и его родственнику Владимиру Храброму, скорби по павшим в этом сражении, сказания по форме. В самом древнем сочинении можно найти строчку о том, что данный текст является восхвалением и словом скорби. Само сражение не описано полноценно, она лишь обозначена — ее основные события. Создатель работы не желает показать ход битвы, он пытается выразить собственные мысли и чувства, которые связаны с этим событием.

Примечание 5

Первоначальный текст произведения, скорее всего, начинался с обращения писателя к читателям. Возможно там присутствовали типичные для древнерусской прозы обращения вроде «братьям и друзьям», «детям земли Русской». Автор напоминает о событии, когда была унижена земля Русского царства, когда ее завоевал Батый. В данном эпизоде видна антитеза: прошлое с горем по Руси, которую отобрал басурманин Батый и настоящее, в котором войско русское отстояло родную землю, отвоевало ее в Мамая.

Потом идет часть, в которой создатель текста снова направляет свой голос к людям, которые живут на Руси. Данное обращение является рефреном к самому древнему сочинению, к тексту. Создатель «Задонщины» хочет, чтобы земля восточная была полна печали, а русская — славила Дмитрия Донского и его брата Владимира Андреевича. Автор отсылает читателя к известному певцу Бояну, который также упоминается и в «Слове о полку Игореве». Как и Боян, который славил походы князей из Киева, создатель «Задонщины» вслед за Бояном и Софонием, хвалит русских воинов, которые отличить на битве с Мамаем.

Основная часть произведения начинается с того, что Дмитрий Донской и его родственник Владимир Храбрый собрали войска и пошли воевать с полками хана Мамая. Здесь приводится очень интересное скрытое сравнение — «гремит слава по всей территории русской». Именно эта метафора характеризует русские полки, которые идут на Мамая. Также автор сравнивает русских и орлами. Создатель произведения вводит намеренную гиперболу, сообщая, что войско было собрано из всех русских земель. Сделано это было для того, чтобы показать единство и могущество русских людей.

Большое количество текста основной части — речи князей и диалоговое повествование. Сначала Дмитрий Иванович просит свою рать и брата не дать в обиду честь Русской земли, смело биться и отдать свои жизни во благо Руси и православия. Обмениваются репликами братья Ольгердовичи. Они, хоть и приходятся сыновьями недруга Дмитрия Ивановича, решают, что нужно помочь соседям и сражаться с полками Мамая. Дмитрий Донской способствует укреплению внутреннего состояния своего родственника собственными словами.

Примечание 6

В момент кульминации сражения в тексте появляется плач жен по павшим в битве. Ход сражения меняется тогда, когда свои речи молвил брат Дмитрия Донского Владимир Андреевич Храбрый, а за ним и сам Дмитрий Иванович. Они призывают своих воинов совершать подвиги ради земли русской. В собственной речи Дмитрий Донской проводит метафору битвы и пира, вводя фразы по испитие меда войсками Владимира Андреевича.

Другую метафору вводит в произведении автор в самом начале, когда еще не началось сражение — в фрагменте, где он описывает, что вся земля усеяна костьми татарскими и кровью она их полита. Битва в тексте похожа на охоту. В ней птицами для охоты становятся русские войска, а дичью, на которую охотятся они — монголо-татары.

Речи тех, кто участвует в битве, смешивается с лирическими отступлениями создателя произведения. Он просит птиц петь хвалу русским князьям, которые смогли одержать победу над монголо-татарами. Он просит жаворонка полететь в небеса, устремить взор к Москве и воспеть подвиги великого московского князя Дмитрия Ивановича и его брата Владимира Андреевича. Также он обращается к соловью, которое просит в своей песне прославить подвиги Дмитрия Ивановича и его брата Владимира Андреевича. Неожиданно в этом фрагменте то, что автор просит восславить и литовскую землю, потому что со стороны литовцев в битве принимают участие братья Ольгердовичи.

Передвижение войска хана Мамая и сражение аллегорически описаны в природных образах. Создатель произведения создает страшные образы грозовой тучи, в которой много символов и метафор. В тексте звучит фраза о том, что с моря принесли на Дон тучи на Русскую землю. Подразумевается, что тучи — татаро-монголы. Из туч виднеются красные зори, молнии. Это все создает образ врага — злого и страшного.

Конец сказа о битве на Куликовом поле — причитания татарского народа, который бежал с поле битвы. Также в этом фрагменте идет речь о побеге хана Мамая, который пытается скрыться в Крыму. Но жители города Кафе отказывают Мамаю в убежище, корят его за то, что он проиграл русским войскам, хотя имел преимущество в силе. Они ставят в оппозицию войска хана Батыя, которым удалось взять Русь. Таким образом формируется кольцевая композиция: в начале и в конце автор вспоминает о прошлых годах, когда русская земля находилась под влиянием Золотой Орды. Он противопоставляет прошлому события настоящего, когда татарские войска проигрывают русским.

Примечание 7

Конец произведения в Пространной редакции вспоминает всех князей, которые сложили свои головы на поле боя. Также даются имена всех бояр, которые погибли в бою. Дмитрий Донской прощается со всеми павшими, призывает своего брата вернуться княжить в Москву.

В «Задонщине» можно встретить литературные приемы и образы, которые свойственны русской поэзии того времени. Например, метафорическое сравнение битвы и пира, битвы и засева земли. Также нередко встречается сопоставление русских войск и птицами, чаще всего с орлами и соколами. Нередко русские авторы также обращаются к соловью и жаворонку с просьбой восхвалить подвиг русского народа. Однако «Задонщина» является древнерусским литературным памятником, а не записью народного творчества о битве на Куликовском поле.

«Задонщина» и «Слово о полку Игореве»

Данные литературные образы и техники, которые характерны для народного творчества, можно встретить не только в «Задонщине», но и в «Слове о полку Игореве». Ранее уже говорилось о том, что эти два текста очень похожи между собой.

Считается, что датой написания «Слова» был конец 12 века. Получается, что создатель произведения о Куликовской битве мог многое взять из текста «Слова», но никак не наоборот. Часть фрагментов текста «Слова» не была корректно воспринята создателем «Задонщины». Эти части стали в тексте произведения неясными и неточными.

Однако создатель «Задонщины» смог создать композицию «Слова»: сначала в тексте произведения вспомнили о древнем певце Бояне, потом описаны сборы русских князей в поход на врага. Далее идет вдохновляющая речь одного из князей, войска видят страшные знамения природы. Потом дается описание непосредственно битвы, которая оканчивается плачем русских женщин (в «Слове» это плач Ярославны). В самом конце другой народ укоряет воеводу, войска которого проиграли. Однако в «Задонщине» композиция немного изменяется по своему смыслу.

Примечание 8

Времена, которые воспевает Боян, не противопоставляются современности в качестве более хороших. Наоборот, победа над врагом сейчас описывается в качестве отголоска прошлых побед русских воинов. Также природные знамения не предвещают русским войскам что-то плохое, наоборот, они знаменуют поражение монголо-татар. Горе в этот раз не на Руси, а в татарских землях; чужой народ укоряет Мамая, а не Игоря в поражении.

Имитируя «Слово», создатель «Задонщины» не хочет один-в-один создать стиль источника: те части, которые автор заимствует из оригинального текста, объединяются с элементами делового стиля — подробно указывают, где и в какое время проходит сражение, сколько воинов, сколько и какие князья и бояре были убиты. Известный советский литературовед Дмитрий Сергеевич Лихачев именовал данный текст имитацией без стилизацией «Слова».

Так выглядел Д.С. Лихачев:

Источник: ru.wikipedia.org

Это древнее сочинение датируется 15 веком. Все произведения данного периода вроде Хронографа, описания жизни святого Сергия Радонежского, обладают очень интересной особенностью — стилистикой с ярко-выраженными эмоциями и художественной выразительностью. Д.С. Лихачев дал такую характеристику этому стилю: буйные словесы. Он сравнивает произведение со «Словом», отмечает, что «Задонщина» более психологична и как будто отрешает действие. Большое количество речей условны в этом произведении. Нельзя говорить, что данные тексты реальны, как в том же «Слове». Наблюдается усиление экспрессивности повествования. Подобный характер повествования можно наблюдать в фрагментах, где татары бегут с поля битвы. Речи, которые они произносят, как считает Д.С. Лихачев, явно были придуманы автором.

Частое сравнение «Задонщины» и «Слова» не носит случайных характер. Заимствования слишком очевидны в данном случае. Однако основной вопрос в данном дискурсе состоит в том, что же является реальным первоисточником — кто именно кого копирует. Очень часто этот вопрос поднимался научным сообществом. С самого первого дня постановки данного вопроса «Задонщину» стали воспринимать в качестве имитации «Слова». Однако французский филолог Луи Леже в 19 веке опубликовал идею о том, что это «Слово» списывали с «Задонщины», а не наоборот. Данную мысль защищали наравне с Луи Леже и филолог из Чехии Ян Фрачек, и филолог из Франции Андре Мазон. В какой-то момент ее начал придерживаться и А.А. Зимин, советский исследователь истории.

Так выглядел Луи Леже:

Источник: ru.wikipedia.org

Примечание 9

От результата данного спора зависело признание реальности «Слова» и время его написания. Опровергнуть концепцию тех, кто считал «Слово» копией было сложно, потому что эти исследователи давили на то, что сам текст памятника о триумфе Москвы над Игом невозможно восстановить точно. Тот материал, который был представлен в редакциях и вариациях, не удовлетворял исследователей. То, что было написано в списках, имело большое количество текстологических погрешностей и дефектов. На основе этого была выдвинута теория, что «Задонщина» была изначально устным памятником. Такую мысль высказал русский филолог Измаил Иванович Срезневский. Он считал, что «Задонщина» является своеобразной поэмой из народа.

Так выглядел И.И. Срезневский:

Источник: ru.wikipedia.org

Тайной был и тот факт, что к «Слову» самым близким был самый поздний текст из списков 17 века. Но после некоторого количества исследований были найдены доказательства, что в данном тексте просто слишком ярко проявляется манера письма Ефросина, монарха, который писал этот список. Фрагменты, которые он исправлял, были близки к тексту «Слова».

Большое количество заимствований дает все основания называть «Задонщину» лишь подражанием и вводить его в комплекс эстетических ориентиров. Основная причина имитации состоит в культурно-историческом процессе того времени. Вплоть до 15 века русские князья интересовались временем, когда Русь не зависела ни от кого. Данная заинтересованность поддерживается и в художественной сфере — начинается реставрация Успенского собора во Владимире, начинается постройка новых храмов, которые ориентируются на моду до нашествия Золотой Орды. В устном народном творчестве начинают воспевать руководителей русской земли и богатырей из Киева. Великие князья начинают вести политику по типу той, что вели киевские князья. Начинается активная борьба за наследие Киева — и ее родоначальниками становятся князья из Москвы. Все московские князья считали, что они являются предками Владимира Мономаха, который сделал много хорошего для русской земли.

Обращаются к периоду независимости земли русской именно в этот период еще и из-за того, что нарастает напряженность у границ страны — за русские земли начинают бороться поляки, литовцы, а также монголо-татары. Все они вмешались в битву за наследие руководителей Киевской Руси, а, значит, и за отнимание полной автономности у страны.

Саму «Задонщину», кстати, таким же образом имитировали в 16 веке. Так, на ее основе был создан рассказ о битве на Орше в 1514 году и Сказание о Мамаевом побоище. Вернемся к вопросу воздействия на текст «Задонщины». Множество заимствований можно найти в ней и из Повести о разорении Рязани Батыем. Данное произведении повествует о том, как монголо-татарские войска разгромили Рязань в 37 году 13 века. Отсылки к этому произведению можно найти в речах Дмитрия Донского, а также в фразах, которые показывают, как русские войска победили Мамая.

«Задонщина» отличается меньшей документальностью, чем «Сказание о Мамаевом побоище». Основной смысл данного произведения, которое в современном литературоведении часто называют повестью, заключается в прославлении успеха русских людей в битве над монголо-татарами. Фактами для этого произведения стали повести из летописи за соответствующий год, а эстетическим образцом стало «Слово». Автор применял композиционную схему их произведения и различные литературные приемы из «Слова». Также в произведении дается противопоставление происходящего в прошлом и в настоящем. По мнению Д.С. Лихачева, так создается исторический пафос произведения. Битва с монголо-татарами в «Задонщине» является борьбой за независимость всего государства.

Примечание 10

В тексте «Задонщины» можно найти отношение создателя произведения к битве на поле Куликовом. Повествование автора нелинейное, он переносит читателя в разные локации. Так, читатель попадает из московских палат сразу на место сражения, позже в московские дворы, на новгородскую землю, снова на поле битвы и т.д. В этом контексте очень удачно вплетается повествование о прошлом. Уже говорилось, что создатель древнего сочинения рассматривает собственную работу в качестве жалости и похвалы. Под похвалой подразумевается прославление мужественности и доблести воинов русской земли, а под жалостью подразумевается плач по тем, кто пал в битве.

Как и «Слово», «Задонщина» не желает линейно давать описание событиям битвы. Ее цель состоит в том, чтобы воспеть успехи русских воинов, дать прославление русского князя Дмитрия Донского и князя Владимира Андреевича, его брата. Из-за этого в тексте противопоставлены фрагменты поражения русских войск, когда их вел Игорь, и победы Дмитрия Донского. Создатель «Задонщины» понимает, что битва на поле Куликовом — значимый рубеж для истории России. Это время, когда печаль битвы на Калке сменилась радостью от победы.

Текст «Задонщины» сопоставим с текстом «Слова». Создатель первого произведения формирует такую структуру не случайно — он видит «Слово» в качестве собственного идеала эстетического. Для пояснения собственной мысли, он создал предисловие, которое создано в духе былин.

Автор постоянно вспоминает о прошлом русской земли — например, о Бояне, который воспевал до него походы русских князей. Он сопоставляет себя с Бояном, говорят, что таким же образом воспевает поход Дмитрия Донского на монголо-татар. В этом прослеживается еще одна параллель со «Словом».

В «Слове» можно встретить страшные знамения, которые преследует войска Московского государства: сначала начинают выть волки, потом лисы начинают кричать на оружие русских воинов, словно предупреждая о чем-то. В «Задонщине» все символы и знаки предвещают поражение татарам: животный мир, словно почувствовав скорое поражение врагов, начинает пробуждаться. Птицы летают высоко над облаками, орлы громко клекочут, а лисы и волки жалобно воют. В тексте «Слова» можно встретить фразу о том, что половцы — будущие победители — перегородили поле. В тексте «Задонщины» можно увидеть строчки, которые описывают, что войска русского государя выстроились таким же образом. В «Слове» черная земля была усеяна русскими костями, а в «Задонщине» земля усыпана татарскими костями. Все элементы, которые ознаменовали победу половцев в «Слове», принесли победу русским воинам. Однако что там, что там результат битвы ужасает — воронье, как стервятники, угрожающе летают над умершими, и замогильно каркают, вся земля покрыта кровавыми пятнами.

Примечание 11

Природа сочувствует всем, кто пал в этой битве — деревья нагнулись низко к земле в печали. Новости, что большое количество людей отдало свои жизни в этом сражении, дошли до московских земель. Начали плакать жены погибших. Их плач в произведении сопоставляется с птичьими звуками. Женщины, потерявшие своих любимых, будто дополняют голоса друг друга. Их плач растет, уже начали причитать и жены из Коломны. В данном плаче слышно не только жалость по отношению к павшим, но и призыв уничтожить всех, кто посмел убить их мужей для того, чтобы никто больше не пришел на русскую землю.

В рамках композиционного строения произведения сцена плача — кульминационный момент сражения. После этого плача начинается сцена победного сражения, в котором Владимир Андреевич с криками пошел в бой. Получается, что плач женщин гармонично сплетается с криками русских воинов, перенося действие снова на Куликовское поле.

«Задонщина» не имеет детального описания последних моментов сражения. Основное внимание уделяется диалогу между Дмитрием Донским и Владимиром Храбрым. Они пытаются приободрить друг друга, призывают не сдаться под натиском врага и не проявлять нерешительность. Владимир Андреевич акцентирует внимание князя московского на том, сколько людей уже умерло за его идеи, сообщая, что кони не могут нормально передвигаться из-за трупов. Призыв Дмитрия Донского основывается на образе чаши меда, которая отсылает к символическому сравнению пира и битвы, о котором уже говорилось ранее. Он предлагает своим воинам и своему брату испить мед из чаши для того, чтобы с новыми силами напасть на татарское войско.

Позже дается описание того, как мощно и сильно наступают русские. На помощь снова приходят силы природы — ветер, который символизирует мощь наступления. Детального описания не дается, но сказано, что битва была беспощадной и никого русские воины не пощадили. Потерянность и беззащитность недруга создатель «Задонщины» создает при помощи художественных деталей вроде прикрытия головы руками при побеге, падения с коней и т.д. Они настолько были потеряны, что начали скрежетать зубами и рвать себе лица. Эмоции татар формирует их последние слова о том, что не вернуться им теперь на свою землю, не обнимать своих детей и жен, не трогать траву зеленую, но и на Русь они больше не смогут ходить и дать собирать.

Очень важно, что враг понимает, что проиграл. Создатель произведения только прибавляет, что земля татар начала стонать и горе на нее пришло, не стало больше веселья. Проводится некоторая параллель между русской землей, на которой также не было веселья долгое время из-за зависимости от Золотой Орды. А на Руси, наоборот, начался период веселья и радости, слава о победах начала разноситься по всем территориям.

Примечание 12

В конце собственной работы, создатель «Задонщины» вспоминает всех, кто проиграл и победил, и пишет либо хулительные слова, либо восхваления. Он описывает, как хан Мамай бежал в город Кафу. Там же его и убили. Однако в самом тексте не сказано о том, как был убит хан Мамай. В конце есть лишь язвительная фраза от жителей города Кафа, которая создана из образов фольклора. Они сопоставляют образ хана Мамая с ханом Батыем, добавляя, что Батый смог завоевать всю землю русскую с небольшим войском, а хан Мамай с большими силами не смог.

Слова, которые произносят жители этого города по отношению к Мамаю, отсылают читателя к мысли о пире-сражении. Это видно по фразам вроде князья на Руси тебя хорошо угостили; они много выпили у Дона на траве-ковыле (известном символе смерти). Могущество недруга язвительно высмеивается не новостью о том, что хан Мамай умер, а словами, которые произносят соседи Руси. Именно такая форма была выбрана потому что древнерусский воин считал, что нет большего позора, чем дурная слава. Она намного хуже, чем смерть и не сравнится по позору с пленом или поражением на поле сражения.

Примечание 13

В конце читатель может видеть противопоставление брошенного, одинокого хана Мамая и единство всех русских князей и их ратей. После сцены с Мамаем автор «Задонщины» снова перемещает действие на поле Куликово, где показывает, как князья стоят на костях. Описывается, как после битвы победители сражения убирают своих раненых, пытаются похоронить тех, кто пал в бою. В это время происходит подсчет потерь. Автор резюмирует эту сцену словами о том, что больно и грустно смотреть на поле битвы, потому что тела русских воинов, христиан, лежат подобно стогам сена на земле.

Князь, который правил в Москве Дмитрий Иванович и все, кто остался в живых, кланяются тем людям, которые не смогли выжить, кланяются тем людям, которые кто погибли за честь родной территории и православия. В битве на поле Куликовом у русских воинов было примерно 300 тысяч человек, потери которых составили 253 тысячи человек. Дмитрий Иванович обратился к тем, кто погиб, и попросил простить его и благословить на будущие деяния. После того, как доброе имя Дмитрия Ивановича и Владимира Храброго было отвоевано, они вернулись в Москву.

Итог

Авторское определение тональности и жанра данного произведения — восхваление и сострадание. Эта же фраза отражает и сущность данного произведения. Создатель сочинения не хочет воссоздавать детальный план сражения, показывать, как располагались войска, как шла битва. «Задонщина» создана из большого количества диалогов, слов, причитаний, монологов, взываний, диалоговых частей и посланий. «Задонщина» является эмоциональной реакцией человека-автора на события Куликовской битвы. Это лишь прославление победы, не рассказ о событии.

Автор данного произведения неизвестен, как и точное время написания. Однако в некоторых списках указано, что автор «Задонщины» — Сафоний, рязанский монах. Однако научное сообщение со скепсисом смотри на данную гипотезу. Произведение очень сильно связано с фольклором. Можно найти похожие мотивы — фольклорные — в художественных деталях, образах, литературных приемах, в сравнениях, эпитетах. Распространенным элементом народной прозы является плач женщин по тем, кто сложил голову в боях, а также обращение их к силам природы. Встречаются образы-символы, которые характерны для фольклора. В произведении появляются лебеди, кречеты, гуси, орлы, лисы, волки и т.д. Пафос данного произведения подчеркивается тем, что основная идея этого произведения заключается в показе единства русских князей и территорий.

-

Образная система «Задонщины», ее художественный пафос и особенности стиля.

-

Проблема формирования эмоционально-экспрессивного стиля («плетение словес») в древнерусской литературе. Творчество Епифания Премудрого.

1.

«Задонщина» в списке XVII в. была

открыта в 1852 г. В. М. Ундольским и сразу

была воспринята как литературное

подражание «Слову о полку Игореве»:

отдельные ее выражения, образы, целые

фразы повторяли и переделывали

соответствующие образы, пассажи и

выражения «Слова».

В

основе сюжета лежат события 8 сентября

1380 г., когда объединенное русское войско

под предводительством московского

князя Дмитрия Ивановича разбило на поле

Куликовом моноголо-татарские полчища

Мамая.

Автором

«Задонщины», как удалось установить,

был Софоний, брянский боярин, ставший

позднее священником в Рязани.

Для

создания этого произведения Софоний

использовал следующие источники:

летописную повесть, устные народные

предания о Куликовской битве и «Слово

о полку Игореве», особенно сильно

повлиявшее на художественный строй

«Задонщины».

Произведение

написано в старинном стиле, в форме

былины или сказания. Сам текст не содержит

рифмы, но , тем не менее, построен в

лирическом стиле. «Задонщина» не содержит

много информации о Куликовской битве,

но проникнута радостным чувством

освобождения, любви к Родине, пафосом

победы.

В

произведении присутствует нечто похожее

на плач Ярославны, но в редуцированном

виде, разделенный на несколько коротких

плачей жен воевод. Заметно, что писал

христианский писатель, так как говорится

о Боге, о том, что Он помиловал землю

Русскую, даровав победу. Сама битва

почти совсем не описывается, но дается

количество погибших русских воинов –

250 тыс. Заканчивается произведение

возвращением князей, молитвенным

обращением к убитым воинам и славословием

Божьим.

Автор

«Задонщины» имел в виду не

бессознательное использование

художественных сокровищ величайшего

произведения древней русской литературы

— «Слова о полку Игореве», не простое

подражание его стилю, а вполне сознательное

сопоставление событий прошлого и

настоящего, событий, изображенных в

«Слове о полку Игореве», с событиями

современной ему действительности. И те

и другие символически противопоставлены

в «Задонщине».

В

«Задонщине зловещие знамения

сопутствуют походу татарского войска:

грядущая гибель татар заставляет птиц

летать под облаками, часто граять

воронов, говорить свою речь галок,

клекотать орлов, грозно выть волков и

брехать лисиц.

То,

что в «Слове» обрушилось на Русскую

землю, в «Задонщине» обратилось на

ее врагов.

2.

Новый литературный стиль XIV—XV вв. получил

в научной литературе не совсем точное

название «плетение

словес». Первоначальный смысл этого

выражения — «плетение словесных венков»,

т. е. создание

похвал, но

потом это выражение приобрело смысл

создания словесной орнаментики.

«Плетение

словес» основано на внимательнейшем

отношении к слову: к его звуковой стороне

(аллитерации, ассонансы и т. п.), к

этимологии слова, к тонкостям его

семантики, на любви к неологизмам,

составным словам, калькам с греческого.

Поиски слова, нагромождения эпитетов,

синонимов (нанизывание

синонимов — амплификация – Max это

слово повторил несколько раз, наверное,

он его любит. порадуем дядю)

исходили из представления о тождестве

слова и сущности божественного писания

и божественной благодати. Напряженные

поиски эмоциональной выразительности,

стремление к экспрессии основывались

на убеждении, что житие

святого должно отразить частицу его

сущности, быть

написанным

«подобными» словами и вызывать такое

же благоговение, какое вызывал и он сам.

Отсюда — бесконечные сомнения авторов

в своих литературных способностях и

полные нескрываемой тревоги искания

выразительности, экспрессии, адекватной

словесной передачи сущности изображаемого.

Авторы

стремятся избежать законченных

определений и характеристик. Они

подыскивают слова и образы, не

удовлетворяясь найденными. Они без

конца подчеркивают те или иные понятия

и явления, привлекают к ним внимание,

создают впечатление невыразимой словами

глубины и таинственности явления,

примата духовного начала над материальным.

Зыбкость материального и телесного при

повторяемости и «извечности» всех

духовных явлений — таков мировоззренческий

принцип, становящийся одновременно и

принципом стилистическим.

Слово

воздействует на читателя не столько

своей логической стороной, сколько

общим напряжением таинственной

многозначительности, завораживающими

созвучиями и ритмическими повторениями. Жития

этого времени пересыпаны восклицаниями,

экзальтированными монологами святых,

абстрагирующими нагромождениями

синонимов, эпитетов, сравнений, цитат

из библейских книг и т. д. Авторы житий

постоянно говорят о своем бессилии

выразить словом всю святость святого,

пишут о своем невежестве, неумении,

неучености. Тем же поискам слова отвечают

и неологизмы, стремление к которым

особенно усилилось в XIV и XV вв. Эти

неологизмы необходимы писателям, с

одной стороны, потому, что такие

лексические образования не обладают

бытовыми ассоциациями, подчеркивают

значительность, «духовность» и

«невыразимость» явления, а с другой

стороны, будучи по большей части

составлены по типу греческих, придают

речи «ученый» характер («зломудрец»

и «злоначинатель», «нищекръмие»,

«многоплачие», «бесомолцы», «горопленный»,

«волкохищный», «благосеннолиственный»). Неологизмы

XIV—XV вв. вовсе не свидетельствуют о

стремлении писателей этого времени к

новизне выражения, они и воспринимаются

не как нечто новое в языке, а как выражения

ученые, усложненные и «возвышенные».

В

житийной литературе конца XIV — начала

XV в. все движется, все меняется, объято

эмоциями, до предела обострено, полно

экспрессии. Авторы как бы впервые

заглянули во внутренний мир своих

героев, и внутренний свет их эмоций как

бы ослепил их, они не различают полутонов,

не способны улавливать соотношение

переживаний. До крайней степени экспрессии

доводятся не только психологические

состояния, но и поступки, действия,

события, окружающиеся эмоциональной

атмосферой. Стефан Пермский, рассказывает

о нем Епифаний Премудрый, сокрушает

идолов, не имея «страхования». Он

сокрушает их «без боязни и без ужасти»,

день и ночь, в лесах и в полях, без народа

и перед народом. Он бьет идолов обухом

в лоб, сокрушает их по ногам, сечет

секирою, рассекает на члены, раздробляет

на поленья, крошит на «иверения» (щепки),

искореняет их до конца, сжигает огнем,

испепеляет пламенем…

Первостепенное

значение приобретает даже не сам

поступок, подвиг, а то отношение к

подвигу, которое выражает автор,

эмоциональная характеристика подвига,

всегда повышенная, как бы преувеличенная

и вместе с тем абстрактная. Преувеличиваются

самые факты, зло и добро абсолютизированы,

никогда не выступают в каких-либо

частичных проявлениях. Только две

краски на палитре автора — черная и

белая.

Отсюда пристрастие авторов к различным

преувеличениям, к экспрессивным эпитетам,

к психологической характеристике

фактов. Весть о смерти Стефана «страшная»,

«пространная», «пламенная», «горькая»

и т. д.

Соответствие

в живописи – горячее и динамичное

творчество Феофана

Грека.

Короче

говоря:

—

автор пишет о себе самоуничижительно (т.к.

не может выразить словом всю святость

святого)

—

добро и зло абсолютизированы, нет

полутонов => преувеличения, экспрессия

—

автор не употребляет одно понятие, один

образ, стремится создать цепь синонимов,

парные образы (повторяются

не случайные слова, а «ключевые» для

данного текста)

—

неологизмы (для

абстрагирования, повышенной духовности,

невыразимости явления)

Билет

12

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

ЗАДОНЩИНА – памятник древнерусской литературы конца 14–15 вв., посвященный победе русских войск, возглавляемых великим князем Московским Дмитрием Ивановичем (Дмитрием Донским) и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, над монголо-татарскими войсками правителя Золотой Орды Мамая; битва произошла на Куликовом поле 8 сентября (по старому стилю 1380).

Дата создания Задонщины неизвестна. По мнению исследователей М.Н.Тихомирова и В.Ф.Ржиги, это произведение было написано вскоре после Куликовской битвы, между 1380 и 1393. Их доказательства таковы. Во-первых, в Задонщине упомянута столица Болгарского царства город Торнава (Тырново), до которого доходит весть о славной победе, одержанной Дмитрием Донским. Но Тырново было завоевано турками в 1393, а значит Задонщина, скорее всего, была написана до этого времени. Во-вторых, в тексте произведения есть указание, что от битвы на реке Калке (1223), первого столкновения русских с монголо-татарами, до победы на Куликовом поле прошло 160 лет. По-видимому, этот подсчет относится не к году Куликовской битвы, а ко времени написания Задонщины, то есть к 1384 или, может быть, несколько ранее. М.А.Салмина утверждала, что автор Задонщины использовал текст так называемой Пространной летописной повести, созданной в 1440-х, соответственно, Задонщина не могла быть написана раньше 1440-х. Но большинство ученых не поддержали эту гипотезу. Более вероятно, что не Задонщина испытала влияние летописной повести, но, наоборот, составитель летописной повести обращался к тексту Задонщины.

Известно 6 списков Задонщины. Самый ранний из них, содержащий сокращенный текст произведения (так называемую Краткую редакцию), датируется 1470-ми; его переписчик и вероятный редактор – известный древнерусский книжник, монах Кирилло-Белозерского монастыря Евфросин. 5 списков (наиболее ранний относится к концу 15 – началу 16 вв., остальные составлены в конце 16 и в 17 вв.) содержат текст так называемой Пространной редакции Задонщины; в трех из этих пяти списков текст сохранился полностью, в двух – только отрывки. Между списками есть серьезные разночтения. Ни в одной из рукописей не сохранен исходный, авторский текст произведения.

В науке ведутся споры о том, какая из двух редакций – Краткая или Пространная – ближе к первоначальному тексту Задонщины. Господствует мнение о первичности Пространной редакции в сравнении с Краткой. Исследователь Задонщины Л.А.Дмитриев, сопоставив все рукописи произведения, реконструировал авторский текст. Однако его реконструкция признана не всеми учеными.

Слово Задонщина содержится в заглавии произведения только в самом раннем списке, принадлежащем книжнику Евфросину: «Задонщина великого князя господина Димитрия Ивановича и брата его князя Володимера Ондреевича». Хотя в научной литературе слово «Задонщина» стало названием памятника, в самом тексте заглавия «Задонщиной» названа Куликовская битва, а не посвященное ей произведение.

В заглавии этого же списка упомянут как автор некий монах (старец) Софоний, или Софония рязанец: «Писание Софониа старца рязанца <…>»; сходным образом Софоний упомянут и в заглавии одного из списков Пространной редакции – Синодального: «Сказание Сафона резанца <…>». Имя Софония встречается и в самом тексте Задонщины в нескольких списках Пространной редакции. Но здесь о Софонии говорится в третьем лице: «Аз же помяну резанца Софония» (список В.М.Ундольского), «И здесь помянем Софона резанца» (Синодальный список). Имя Софония содержится и в некоторых списках Основной редакции другого произведения о Куликовской битве – Сказания о Мамаевом побоище, причем Софоний назван автором «Сказания <…>». Эти противоречивые известия о Софонии дали основания для гипотезы, что Софоний был автором не Задонщины и не Сказания о Мамаевом побоище, а не дошедшего до наших дней произведения о победе на Куликовом поле (так называемого Слова о Мамаевом побоище). Возможно, к тексту этого произведения обращались и составитель Задонщины, и составитель Сказания о Мамаевом побоище. (Эта гипотеза принадлежит Р.П.Дмитриевой.)

Куликовская битва изображается в Задонщине как подвиг русских князей и воинства во имя православной веры, как победа, предначертанная Богом.

В различных списках в заглавии Задонщины произведение именуется «писанием», «сказанием», «словом», «похвалой». «Задонщина» соединяет в себе черты похвального слова князю Дмитрию Донскому и его брату Владимиру Андреевичу и плача по убитым на Куликовом поле ратникам. В самом тексте памятник назван «жалость и похвала». Повествование о битве в Задонщине не развернуто, как бы обрисовано пунктиром: автор не столько изображает сражение, сколько выражает собственные чувства, с ним связанные.

Авторский текст Задонщины, вероятно, открывался условным обращением автора к «братиям и друзьям», «сыновьям русским». Он призывает вспомнить о былом унижении и горе Русской земли, завоеванной некогда ханом Батыем. В этом фрагменте выражена антитеза: прежнее бедственное положение Руси, плененной татарами – нынешнее величие Русской земли, одолевшей на Дону полчища Мамая.

Вслед за этим идет фрагмент, который также открывается обращением к русским людям. Это обращение – своеобразный рефрен во вступлении к основному тексту Задонщины. Автор призывает повергнуть печаль в восточную землю, в татарские пределы, и прославить Дмитрия Донского и его двоюродного брата Владимира Андреевича. Повествователь вспоминает искусного певца («горазна гудца») Бояна. Подобно тому, как Боян прославлял в стародавние времена победы киевских князей, автор Задонщины, следуя за Бояном и здесь же упомянутым Софонием рязанцем, возносит хвалу победителям Мамая.

Центральная часть Задонщины открывается известием о том, как Дмитрий Донской и Владимир Андреевич выступили против Мамая. Сбор русского войска обозначен метафорой «звенит слава по всеи земли Рускои» и изображен посредством сравнения русских ратников с орлами. Автор Задонщины прибегает к гиперболе, говоря, что против Мамая выступили все русские князья и воины, собранные во всех русских землях.

В описании похода и сражения доминируют речи и диалоги. Дмитрий Донской призывает брата и воинов не посрамить своей чести и славы, пролить кровь «за землю за Рускую и за веру крестьяньскую». Беседуют между собой братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, сыновья литовского князя Ольгерда, бывшего злейшим врагом Дмитрия Донского: они решают помочь московскому князю и выступить против Мамая. Дмитрий Донской укрепляет дух своего двоюродного брата мужественной речью перед битвою, перечисляя своих славных воевод и бояр. А воин-монах Пересвет вдохновляет на битву самого князя Дмитрия кратким напоминанием: «Лутчи бы нам потятым (убитым. – А. Р.) быть, нежели полоненым от поганых татар». Другой же монах-воин, Ослябя, обращая речь к Пересвету, предрекает гибель в сражении ему и своему собственному сыну Якову.

К кульминационному моменту битвы приурочен плач русских жен по убиенным мужьям, а перелом в сражении происходит после новых речей Владимира Андреевича и Дмитрия Донского, призывающих воинов на подвиг. Метафора битвы в речи Дмитрия Донского – пир: «Брате князь Владимер Андреевич, тут, брате, испити медвяна чара, наеждяем, брате, своими полки силными на рать татаръ поганых». Другая развернутая метафора сражения в Задонщине – засевание и поливание земли: «Черна земля под копыты, а костми татарскими поля насеяша, а кровию ихъ земля пролита бысть». Битва уподоблена также охоте, в которой охотничьи птицы обозначают русских ратников, а их добыча – воинов Мамая: «Уже бо те соколы и кречаты за Дон борзо перелетели и ударилися о многие стада лебединые. То ти наехали руские князи на силу татарскую <…>».

Речи участников сражения перемежаются с лирическими отступлениями автора. Он призывает жаворонка и соловья воспеть славу князьям, одолевшим врагов-иноплеменников: «О жаворонок, летняя птица, красных день утеха, возлети под синее небеса, посмотри к силному граду Москве, воспои славу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его князю Владимеру Андреевию»; «О соловеи, летняя птица, что бы, соловеи, вощекотал славу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его князю Владимеру Андреевичю и земли Литовскои дву братом Олгордовичем, Андрею и брату его Дмитрею, да Дмитрею Волыньскому».

Движение Мамаева войска и битва иносказательно описаны в образах, заимствованных из природного мира. Автор рисует зловещие картины грозы, исполненные символико-метафорического смысла: «Уже бо, брате, возвияли по морю на усть Дону и Непра, прилеяша (прилелеяли, принесли. – А. Р.) тучи на Рускую землю, из них же выступали кровавые зори, а в них трепещутся сильные молыньи»; «На том поле сильныи тучи ступишася, а из них часто сияли молыньи и загремели громы велицыи. То ти ступишася руские удалцы с погаными татарами за свою великую обиду. А в них сияли сильные доспехи злаченые, а гремели князи русские мечьми булатными <…>».

Окончание рассказа о битве в Задонщине – сетования татар, бегущих с поля сражения, и упоминание о бегстве Мамая, который укрывается в генуэзском городе Кафе (ныне Феодосия) в Крыму; выходцы из Генуи, населяющие Кафу, укоряют Мамая за поражение и бесславие, противопоставляя ему победоносного хана Батыя, покорившего Русскую землю. Так создается композиционное «кольцо»: и во вступлении, и в этом фрагменте содержится воспоминание о прежних временах, когда Русь была завоевана монголо-татарами, и прошлому противопоставлено нынешнее время, когда монголо-татары терпят от русских сокрушительное поражение.

Завершается текст Задонщины в Пространной редакции перечнем имен павших князей и бояр (эти имена называет Дмитрию Донскому его боярин Михаил Александрович) и словами Дмитрия – прощанием с погибшими и призывом к двоюродному брату с честью и славой возвращаться в Москву.

В Задонщине встречаются образы и приемы, характерные для народной поэзии: метафоры битвы-пира и битвы-засевания земли, сравнение русских князей и воинов с соколами и орлами, обращения к жаворонку и соловью воспеть победу. Но Задонщина – памятник книжности, а не запись или переработка народной песни о Куликовской битве.

Эти образы и приемы, свойственные фольклору, встречаются помимо Задонщины еще в одном памятнике древнерусской словесности – в Слове о полку Игореве. Совпадения текста двух произведений очень значтельны. По мнению большинства исследователей, Слово о полку Игореве было написано в конце 12 в. (возможно, в 1187). Соответственно, автор Задонщины мог заимствовать из Слова о полку Игореве, а не наоборот. Некоторые фрагменты из Слова о полку Игореве, очевидно, не были поняты автором Задонщины и превратились под его пером в не вполне ясные или в неточные по смыслу фразы.

Автор Задонщины мог воссоздать структуру Слова о полку Игореве: воспоминание о певце Бояне и его песнях – выступление русского войска в поход – ободряющая речь князя – зловещие природные явления (знамения) – битва – плач (Ярославны в Слове о полку Игореве, русских жен в Задонщине) – укоризна чужих народов предводителю, проигравшему битву. Но в Задонщине этот композиционный ряд приобретает новый смысл, противоположный первоначальному. Стародавние времена, воспетые Бояном, не противопоставлены нынешним как более славные и могущественные. Напротив, нынешняя победа представлена как «эхо» великих деяний стародавних князей. В Задонщине зловещие знамения предвещают поражение не русским, как в Слове о полку Игореве, а татарам; горе распространяется не по Русской земле, а в татарском войске; иноземцы (генуэзцы из Кафы) корят за поражение не князя Игоря, а Мамая.

Подражая Слову о полку Игореве, автор Задонщины не стремится воссоздать стиль текста-источника: поэтические фрагменты, заимствованные из Слова о полку Игореве, соединены с элементами так называемого делового стиля: с подробными указаниями места и времени сражения, числа воинов, с длинным перечнем убитых князей и бояр. Д.С.Лихачев назвал Задонщину «нестилизационным подражанием» Слову о полку Игореве.

Памятник относится к группе произведений конца 14– 15 вв. (Житие Стефана Пермского, Житие Сергия Радонежского, Русский Хронограф), характерной чертой которых является «экспрессивно-эмоциональный стиль». Д.С.Лихачев так характеризует его особенности: «Черты нового стиля могут быть отмечены в Задонщине, живописующей события Куликовской битвы «буйными словесы». Сравнительно со Словом о полку Игореве Задонщина гораздо более «абстрагирует» и «психологизирует» действие, многие из речей, произносимые действующими лицами, носят условный характер; это не реально произнесенные речи, как в Слове о полку Игореве. Усилена экспрессивность изложения. Такой экспрессивный характер носит сцена бегства татар, которые бегут, «скрегчюще зубы своими, дерущи лица своя», и произносят длинные, явно вымышленные речи».

Сопоставление Задонщины и Слова о полку Игореве отнюдь не случайно. Перекличка и во многих случаях решительное сходство этих памятников, рассматриваемое исследователями как заимствование, очевидны. Вопрос о том, что послужило первоисточником, а что, в свою очередь, несет черты копии, неоднократно обсуждался в научной литературе.

Задонщина с самого начала воспринималась как подражание Слову о полку Игореве, но французский славист Луи Леже в конце 19 в. выдвинул гипотезу, согласно которой отношения между текстами могли быть обратными, то есть именно Задонщина послужила Слову о полку Игореве объектом для подражания. Гипотезу эту отстаивали в своих работах чешский славист Ян Фрчек (нап. – 1930, опубл. – 1948), французский славист Андре Мазон (опубл. – 1940). Позднее ту же идею защищал советский историк А.А.Зимин.

Накал полемики определяло и то, что от итогов дискуссии зависели столь важные вещи, как признание подлинности Слова о полку Игореве и его датировка. Опровержение шаткой, на первый взгляд, концепции противников первенства Слова было затруднено тем, что текст Задонщины не поддается точному восстановлению. Характер имеющихся списков также не был удовлетворительным. В списках встречались многочисленные описки, и даже ошибки (на основании чего выдвигалась гипотеза, что памятник имеет устное происхождение, И.И.Срезневский, высказавший эту мысль первым, утверждал, будто Задонщина – особого рода народная поэма). Загадочным представлялось и то, что к Слову о полку Игореве наиболее близок не самый ранний из известных списков Задонщины (как было бы логично предположить), а более поздние, относящиеся к 16 и 17 вв. Однако в ходе целого ряда исследований убедительно доказано, что в данном списке отразилась манера монаха Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина, переписывавшего этот текст. Места, менее подвергшиеся его правке, гораздо ближе к тексту Слова о полку Игореве, чем более поздние списки.

Созвучие произведений имеет свои серьезные причины и неправомерно рассматривать действия автора Задонщины лишь как «литературное подражание», то есть вписывать их в систему эстетических координат. Причины подражания, в первую очередь, культурно-исторические. Для конца 14 и начала 15 вв. характерен интерес к периоду национальной независимости Руси, утраченной с татаро-монгольским нашествием. Интерес этот прослеживается и в искусстве (реставрируются Успенский собор во Владимире, обновляется храм в Переяславле-Залесском и др., возводятся новые храмы, причем с явным учетом архитектурных традиций домонгольского периода, восстанавливаются росписи), и в фольклоре (в былинах воспеваются киевские богатыри и князь Владимир), и в политической мысли.

Разворачивается «борьба за киевское наследство», которую ведут московские князья. Титул великих князей, заимствованный ими у князей владимирских, теми, в свою очередь, был заимствован у князей киевских, а потому московские князья рассматривали себя в качестве потомков Владимира Мономаха. Обращение к эпохе независимости русского государства было созвучно историческому моменту: противостояние Польше и Литве в борьбе за русские земли, а также Орде переводили «борьбу за киевское наследство» в новое качество – за свободу и национальную независимость.

Кроме того, сама Задонщина, в свою очередь, стала в 15–16 вв. объектом для подражания (имеются в виду Сказание о Мамаевом побоище и рассказ псковской летописи о битве на Орше в 1514).

На Задонщину также повлияло еще одно древнерусское произведение – Повесть о разорении Рязани Батыем, рассказывающая о покорении Рязанского княжества монголо-татарами в 1237. К этому произведению восходят, по-видимому, некоторые высказывания в речах Дмитрия Донского и выражения, изображающие победу русских над Мамаем.

Источники: Повести о Куликовской битве. Изд. Подг. М.Н.Тихомиров, В.Ф.Ржига, Л.А.Дмитриев. М., 1959; «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М. – Л., 1966; Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века. (текст в реконструкции Л.А.Дмитриева). М., 1981; Сказания и повести о Куликовской битве. Изд. подг. Л.А.Дмитриев, О.П.Лихачева. Л., 1982; Памятники Куликовского цикла. Сост. А.А.Зимин, Б.М.Клосс, Л.Ф.Кузьмина, В.А.Кучкин (издание текста по Кирилло-Белозерскому списку и по спискам Пространной редакции – Синодальному, В.М.Ундольского и Государственного Исторического музея). СПб, 1998; Библиотека литературы Древней Руси, т. 6, XIV – начало XV века. (текст в реконструкции Л.А.Дмитриева). СПб., 1999.

Алексей Ранчин, Береника Веснина

Памятник литературы

Пока неизвестно точное время появления «Задонщины». Год создания этого произведения пока остается дискуссионным вопросом. Но мы его подробно осветим в этой статье.

Сам же этот памятник древнерусской литературы рассказывает о триумфе отечественных войск, которые сражались против татаро-монгол со знаменитым правителем Золотой Орды Мамаем. Русские войска в том сражении возглавляли московский князь Дмитрий Донской и его двоюродный брат Владимир Андреевич.

Главные герои

Основные герои летописи:

- Князь Дмитрий Иванович представлен как идеальный герой, он тот, кто сумел объединить русские войска и поднять их на борьбу с врагом, он отважный воин и полководец, во многом его образ схож с образом Святослава Всеволодовича Киевского в «Слове о полку Игореве».

- Другие князья – описаны вскользь, они обладают воинской доблестью и так же стремятся к объединению сил против врага.

- Мамай и его воины – описаны как трусливые ратники, их образы в произведении изображены схематично и односторонне.

— — Требуется помощь в составлении плана учебной работы? — Укажи тему и получи ответ через 15 минут — — — — — — получить помощь — —

Когда была написана «Задонщина»?

Год создания «Задонщины» предположительно укладывается во временной промежуток между датой описываемой Куликовской битвы, а это был 1380 год, и концом XV столетия. К этому времени относится самый ранний из сохранившегося до нашего времени список, на основе которого и составлялось современное произведение, известное как «Задонщина». Список этот назывался Кирилло-Белозерский.

Интересно, что данное сражение стали называть Куликовской битвой только в «Истории государства Российского», написанной Карамзиным. Это произошло в 1817 году. До этого данное сражение было больше известно как Мамаево или Донское побоище. После того как Карамзин употребил выражение «Куликовская битва», оно быстро разошлось в отечественной литературе и историографии.

По мнению большинства исследователей, год создания «Задонщины» укладывается во временной промежуток между 1380 и 1393 годами.

Автор летописи

Стоит признать, что автор «Задонщины» также известен только предположительно. Правда, исследователи преимущественно останавливаются на одном имени. Это рязанский священник Софоний. Именно его чаще всего называют автором «Задонщины». Про него достоверно известно, что прежде чем стать божьим человеком, он был боярином в Брянске.

Именно имя старца Софония упоминается в заглавии первого дошедшего до нас Кирилло-Белозерского списка.

Интересно, что имя Софония несколько раз встречается и в самой «Задонщине». Правда, он упомянут только в третьем лице. Есть это имя и в списках другого известного произведения, посвященного Куликовской битве. Это «Сказание о Мамаевом побоище». Именно в нем Софония открыто называют автором исследуемой нами «Задонщины».

Композиция

Наибольшее внимание к произведению с момента его открытия привлекало то обстоятельство, что автор взял за образец повествования «Слово о полку Игореве». Но «Задонщина» не стала подражанием, во всем следующим за текстом образца, это самостоятельное художественное произведение, которое испытало несомненное влияние еще двух традиций — фольклорной и традиции летописных воинских повестей. В построении текста автор переплетает черты воинской повести и «Слова…». Вступление ориентировано главным образом на поэтический памятник XII в., здесь упоминается Боян, известный до этого лишь по тексту «Слова…». Но в конце фрагмента устанавливается время события («А от Калатьские рати до Момаева побоища 160 лет») аналогии чему нет в «Слове…». Дальнейший текст «Задонщины» в целом повторяет структурную трехчастную схему воинской повести. Однако внутри каждой из частей повествование строится на основе отдельных эпизодов-картин, которые чередуются с авторскими отступлениями, причем и те, и другие часто прямо ориентированы на текст более раннего памятника. В то же время они не во всем подобны «Слову…». Прежде всего «Задонщине» свойственны документальные элементы, отсутствующие в произведении XII в. и выражающиеся в широком использовании цифровых данных, например в речи литовских князей: «А храбрые литвы с нами 70 ООО окованые рати»; указывается число новгородских воинов: «А с ними 7000 войска» и др. Встречаются перечневые перечисления: имен воевод, возглавляющих части войска; бояр, погибших в первой половине битвы; потерь воинов из разных земель в конце сражения. Эти элементы связаны с традицией воинских повестей. К тому же кругу документализмов относятся три случая упоминания дат по церковному календарю, например: «А билися из утра до полудни в суботу на Рожество святой Богородицы». Именно так часто обозначались даты событий в летописных повестях.

В основном в «Задонщине» сохраняется хронологический принцип повествования, свойственный воинской повести, в то время как в «Слове…» одной из важнейших черт композиции могут считаться исторические отступления, соотнесенные с судьбами главных героев и авторской идеей. Незначительные отступления от хронологического порядка в «Задонщине» могут объясняться разными причинами. Отрывок, предсказывающий победу русских князей в начале битвы («Шибла слава к Желчным Вратам…»), хотя и использует образы «Слова…», но следует воинской летописной традиции, которая допускала предсказания исхода битвы до ее начала, преимущественно в виде упоминания Божественного покровительства одной из сторон.

Другой случай перемещения по времени фрагментов не может быть объяснен однозначно. Это перенесение речи Пересвета, обращенной к Дмитрию, и пророчества Осляби, адресованного Пересвету, после рассказа о гибели бояр в бою, в то время как обе реплики могли быть произнесены только до битвы, поскольку Пересвет погиб в самом ее начале. Наиболее вероятная причина такой перестановки — относительная композиционная свобода текста, построенного на основе цепи эпизодов-картин, рисующих основные моменты событий. Возможно также, что она возникла в процессе переписывания текста, тем более что все известные списки памятника содержат дефекты. Эти незначительные хронологические нарушения текста не меняют самого принципа повествования, близкого к воинской повести.

Существенным отличием композиции «Задонщины» от композиции «Слова о полку Игореве» является меньшее количество лирических фрагментов. Они представлены авторскими отступлениями, чаще всего навеянными текстом более раннего памятника, и плачами русских жен, которые созданы в подражание плачу Ярославны, но занимают иное композиционное место. Плач Ярославны помещен ближе к концу произведения, когда уже завершен рассказ о походе Игоря и высказан призыв князей к единению, непосредственно перед повествованием о побеге Игоря из плена, который символически и вызывается плачем. Плачи жен в «Задонщине» разрывают рассказ о Куликовской битве, завершая повествование о первой ее половине, крайне тяжелой для русского войска, в которой погибло много воинов. Они вносят дополнительный эмоциональный оттенок в рассказ о битве, но не несут никакого символического значения. К тому же каждый из четырех плачей во много раз короче плача Ярославны, использует один какой-либо образ его, часто добавляя к нему стилистические обороты из других отрывков «Слова…».

Из других лирических жанров, неизвестных тексту «Слова о полку Игореве», в «Задонщине» использованы молитвы, одна из которых лишь упомянута, а другая приведена в тексте. Обе произнесены Дмитрием Ивановичем перед битвой. В воинских повестях уже в XII в. начали появляться аналогичные фрагменты, а в эпоху Куликовской битвы они стали широко распространенными. Появление этого жанра в «Задонщине» связано с тем, что в тексте проводится мотив Божьего покровительства русскому войску, звучащий в авторских репликах и в рефрене, взятом из «Слова о полку Игореве», но видоизмененном. Сам этот мотив был широко распространен в воинских повестях, где воплощался в формулах Божьего гнева или покровительства одной из сторон. В «Слове…» же он звучит лишь в одном фрагменте.

Таким образом, лирические фрагменты в «Задонщине» немногочисленны и связаны как с традицией «Слова о полку Игореве», так и с традицией воинских повестей.

Еще одна версия

По другой версии, «Задонщину» написал Иван Иванович Мунында, известный также как Софоний Мунья. Это еще один монах, который, так же как и Софоний, около одиннадцати лет провел в Кирилло-Белозерском монастыре, где и обнаружили древнейший из известных списков этого памятника древнерусской литературы.

Предположительно Мунында находился в монастыре с 1499 по 1511 год. Причем есть информация, что он был праправнуком Дмитрия Донского. Ведь достоверно установлено, что тот, кто написал «Задонщину», должен был в обязательном порядке иметь доступ к древнерусской литературе, а также богатым монастырским библиотекам. Откуда он, очевидно, черпал свои знания.

Кто написал сказание

В средневековой Руси грамотой владели либо богатые люди, либо церковные служители (как и в большинстве стран того времени). Правда, бояре и князья летописей не писали. Поэтому можно предполагать, что поэма вышла из-под пера чернеца, т. е. монаха.

Роль автора историки отводят сразу двум людям: Софонию Рязанцу, бывшему брянскому боярину, и Мунынде Ивану Ивановичу (Софонию Мунья).

Авторство первого поддерживают многие историки. За право второго на создание поэмы указывает 11-летний срок, который чернец, как и Рязанец, провел в стенах Кирилло-Белозерского монастыря.

Краткое содержание произведения

«Задонщина», содержание которой находится в этой статье, рассказывает о подвиге князя Дмитрия Долгорукого и князя Владимира Андреевича, победившего царя Мамая, которого в этом произведении называют супостатом.

Повествования начинается с того, что Дмитрий Иванович отправился со своим братом на пир к московскому воеводе. Дмитрий Долгорукий обращается ко всем собравшимся, чтобы поделиться жуткой вестью. На Русь пришел царь Мамай. Поэтому великий князь вместе со своим братом, заручившись божьей помощью, решают собирать храбрые отечественные полки.

В Москву съезжаются многие великие русские князья, которые решают сразиться против Мамая. Дмитрий Иванович призывает всех собравшихся испытать свою храбрость, победив неверных захватчиков.

Уже на следующий день Владимир Андреевич начинает выстраивать полки, которые отправляет к великому Дону. Их в дорогу напутствует сам Дмитрий Долгорукий. Вместе с боярами и отважными князьями выступает трехсоттысячная армия. Причем большинство из них — испытанные в боях латники, готовые сложить свои головы за русскую землю.

Сравнение «Задонщины» со «Словом о полку Игореве»

Оба произведения имеют много общих черт. В основном это метафоры, связанные с природой, а также плач русских жен.

Сравнение помогает выявить общность поэм:

- схожесть образов героев;

- поэтическое противопоставление удачи русов проигрышу ордынцев, и т. д.

Есть версия, что текст «Задонщины» копирует схожую летопись. Однако это вряд ли так. Содержание сказаний может быть схожим, потому что многие тексты XIV века на Руси имели аналогичные правила написания. Тем более в таких знаменитых произведениях, параллели между которыми авторы подчеркнули не случайно.

Битва у Дона

В древнерусской литературе «Задонщина» играет важную роль. Это одно из главных эпических произведений того периода отечественной истории.

В книге описывается, как русские князья атакуют полчища татар. Начинается самая настоящая битва, которая происходит в районе впадения небольшой речки Непрядвы в Дон. В считаные минуты вся земля начинает быть черной от копыт, крови и костей татар. Над враждующими сходятся жуткие тучи, которые начинают сверкать молниями и разражаться громом.