Роль Кавказа в жизни Михаила Лермонтова

Рис. 1. Михаил Юрьевич Лермонтов

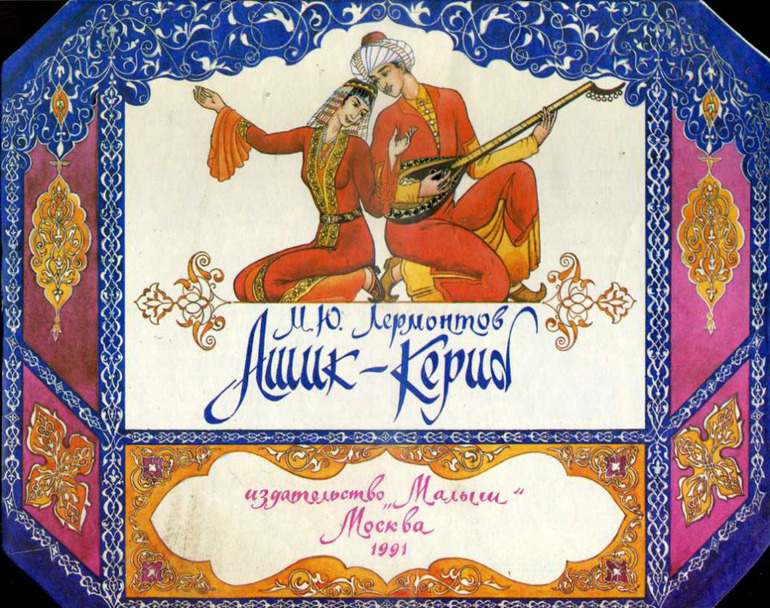

Михаил Лермонтов (рис. 1) погиб в 1841 году на Кавказе, на дуэли. После этого в Петербурге разбирали оставшиеся после него бумаги. Была найдена рукопись, явно не подготовленная к печати. На листе, который оборачивал рукопись сверху в качестве обложки, было написано так: «Ашик-Кериб», турецкая сказка (рис. 2).

Рис. 2. Б.А. Дехтерев. «Ашик-Кериб»

Таким образом, об этом произведении Лермонтова стало известно только после его смерти. Впервые оно было опубликовано через пять лет после его гибели.

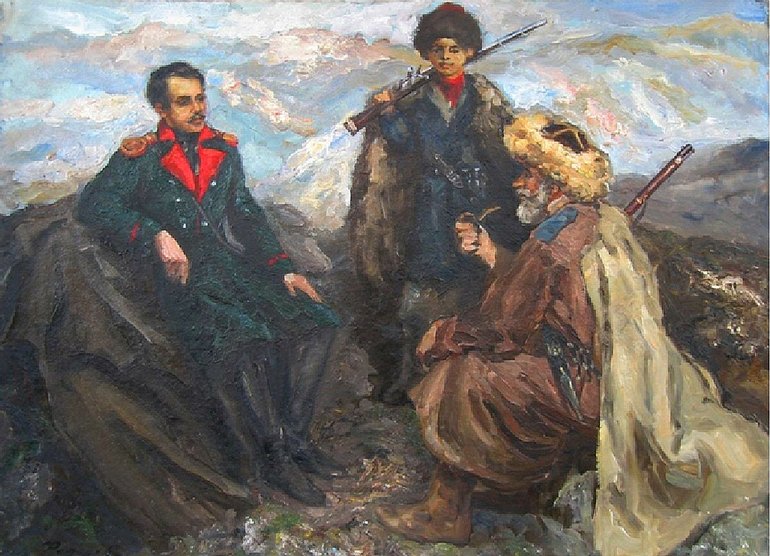

Считают, что написана эта сказка была в 1838 году, то есть во время первой поездки Лермонтова на Кавказ (рис. 3). Имеется в виду его первая взрослая поездка в качестве офицера, поскольку до этого Лермонтов бывал на Кавказе не один раз ещё в детстве.

Рис. 3. М.Ю. Лермонтов. «Вид Пятигорска»

Кавказ в жизни Лермонтова играл колоссальную роль. Можно сказать, что Лермонтов – самый кавказский из русских писателей, если иметь в виду тех, которые бывали на Кавказе, писали о Кавказе, интересовались Кавказом.

Кавказом Лермонтов «заболел» ещё в детстве. Получается некоторый каламбур, потому что причиной поэтического «заболевания» стала реальная болезнь мальчика Лермонтова. Заботливая бабушка Михаила Юрьевича три раза возила его на Кислые Воды, как их тогда называли, то есть на минеральные курорты Северного Кавказа, недавно присоединённого к России. Тогда он впервые увидел кавказские горы, которые его поразили (рис. 4), начал интересоваться их красотой, местным колоритом на романтическом тогдашнем языке. В общем, всем тем, что отличало Кавказ от привычной ему России, всем, что волновало воображение и привлекало взгляд.

Рис. 4. М. Ю. Лермонтов. «Крестовая гора»

С Кавказом связаны первые поэтические опыты, сделанные им, когда он ещё был учеником пансиона Московского университета, потом юнкерской школы. Про Кавказ говорит и первая опубликованная его поэма.

Очередной поездкой на Кавказ Лермонтов обязан своим стихотворением «На смерть поэта» (рис. 5).

Рис. 5. Черновик стихотворения «На смерть поэта»

В эту «творческую» командировку его отправила власть за то, что он написал возмутившее правительство стихотворение. У Лермонтова появляется прекрасная возможность собирать материал для его новых произведений. Известно, что востоком он увлекался по-настоящему глубоко и страстно. Он изучал обычаи местных народов, общался с людьми самых различных национальностей, религий и культур. Он даже пытался изучать азербайджанский язык, который тогда называли на Кавказе турецким языком.

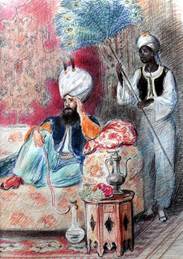

Лермонтов не один раз бывал в Тифлисе, который сейчас называется Тбилиси и является столицей Грузии. Тогда Тифлис был замечательным городом, можно даже сказать, Парижем Закавказья, в том плане, что город был ярким, пёстрым, с большим количеством культурных элементов, туда стекались люди разных сторон. Это было скрещение культур. Там были русские, армяне, турки, грузины, иранцы, азербайджанцы. Всё это «варилось в одном котле» – перемешивались языки, сюжеты, краски (рис. 6).

Рис. 6. Тифлис

Возможно, именно в этом городе Лермонтовым был написан сюжет «Ашик-Кериба» (рис. 7). Именно там разворачивается какая-то часть действий этой сказки.

Рис. 7. К/Ф «Ашик-Кериб». Реж. С. Параджанов

Ашик-Кериб и Одиссей

История Ашик-Кериба универсальная в том смысле, что такой сюжет есть у разных народов. Он существовал в разные эпохи, в разные времена, в разных воплощениях. Самая знаменитая параллель – история Одиссея и его возвращения на Итаку.

Гомеровская поэма «Одиссей» широко известна во всём мире. Её классический перевод на русский язык был выполнен Василием Жуковским, современником Лермонтова.

Эти две истории довольно похожи при всех местных различиях. Ашик-Кериб странствует, Одиссей тоже странствует. Они встречают разных людей, с ними происходят разные истории. Потом оба героя возвращаются к себе на родину. Один – к невесте (Ашик-Кериб), другой – к жене (Одиссей). Оба возвращаются на свадьбу или почти на свадьбу. Магуль-Мегери, возлюбленная Ашик-Кериба, должна выйти замуж за Куршуд-бека. Руку Пенелопы, верной жены Одиссея, оспаривают, считая, что Одиссей погиб, многие молодые люди. Чтобы вернуть себе свой статус мужа или жениха, оба героя должны пройти некоторые испытания, доказать, что они это они, и разрушить свадебные планы своих соперников.

И тому, и другому герою помогает вернуться некая волшебная сила. В случае с Одиссеем – это богиня Афина, в случае с Ашик-Керибом – святой Георгий (у Лермонтова).

Мы видим один и тот же эпизод. Одиссей попадает домой в последний момент странствия невероятно быстро. Ему помогает чудесный народ фиакров, которые обладают особенным свойством: их корабли доставляют путников на родину невероятно быстро, каким-то волшебным способом. Ашик-Кериба так же быстро доставляет в нужное место чудесный конь святого Георгия.

Когда оба героя оказываются у себя дома, происходят сцены узнавания или постепенного узнавания. Мать сначала не принимает Ашик-Кериба, но его узнаёт по голосу, по звуку сазы невеста. Одиссея сначала узнаёт старая служанка, узнаёт старый раб, а уже потом признаёт и жена Пенелопа.

После всяких приключений и испытаний оба героя получают то, что хотят: Одиссей становится хозяином в своём доме, возвращает себе жену и власть над островом, Ашик-Кериб становится мужем Магуль-Мегери.

История Ашик-Кериба более мирная и добродушная. Всё-таки Одиссей, наводя порядок в доме, устраивает настоящую бойню, истребляя в кровавом бою своих обидчиков. А Ашик-Кериб не только получает своё, но и устраивает ещё дела своего соперника. Он предлагает Куршуд-беку в жёны свою сестру и изрядную сумму денег, которую привёз с собой из странствия. Таким образом, все счастливы, полный мир и ни единой капельки крови.

Источники сюжета сказки «Ашик-Кериб»

Автор называет эту истории сказкой (таков подзаголовок), и так её называем и мы. Но Лермонтов не был сказочником. Его нельзя считать автором этого произведения. Скорее, это запись достаточного известного текста, который бытовал на широких просторах Азии, в Турции, Туркестане (современная Средняя Азия), Армении, Азербайджане, Грузии. Это то, что называется дастан.

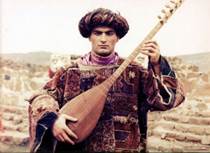

Дастаном называют некоторый жанр азиатской поэзии. Есть очень известные дастаны, такие как «Лейли и Меджнун» (рис. 8).

Рис. 8. Афиша 1908 г. оперы «Лейли и Меджнун»

Обычно в дастане присутствуют любовная история, драматический сюжет, странствия, авантюры, приключения, какие-то элементы фантастики или фантасмагории.

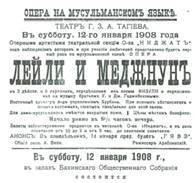

Дастан устроен таким образом, что он отчасти прозаический, отчасти поэтический. Дастаны исполняли бродячие певцы, которые в разных странах востока называются по-разному. Например, в Армении это – ашуги (рис. 9), в Азербайджане – ашики.

Рис. 9. Ашуги

Такой человек аккомпанировал себе на сазе – специфическом восточном инструменте, отчасти родственном гитаре. Эти люди в различных кофейнях или на постоялых дворах рассказывали драматические любовные истории. Обычно слушатели заранее знали сюжет, но ценили искусство данного рассказчика, и каждый раз все эти перипетии, приключения переживали заново. Рассказчик часть времени рассказывал прозаический текст, потом брался за саз и пел какие-то поэтические отрывки в тех моментах, когда это делали герои его рассказа.

Исследователи не пришли к единому мнению, кто же рассказал Лермонтову эту историю и к какой народной версии она ближе – азербайджанской, грузинской или армянской. По специфическим словам, которые упоминаются в произведении, можно сказать о том, что это всё-таки был азербайджанский источник, потому что там употребляются азербайджанские формы слов, произнесение каких-то названий мест и т. д. Что же касается сюжета, то прослеживается близость к грузинским и армянским вариантам той же самой легенды. В результате получается общевосточная повесть. Тем не менее её главные герои – явно турки, наверно, поэтому Лермонтов назвал это турецкой сказкой. Хотя в целом, Тифлис – город, который был больше населён грузинами и армянами, нежели турками, там было больше христиан. Но герои этой истории (отчасти народной, а отчасти – вымышленной Лермонтовым) – мусульмане (рис. 10).

Рис. 10. Рисунок князя Г.Г. Гагарина «Рыночная площадь Тифлиса»

Сюжет сказки «Ашик-Кериб»

Рассмотрите, как выглядит сюжет истории, изложенной в сказке Лермонтова.

Живший в Тифлисе бедняк Ашик-Кериб играл на сазе и влюбился в Магуль-Мегери (дочь богатого турка по имени Аяк-Ага) (рис. 11).

Рис. 11. Ашик-Кериб

Будучи бедным, он не решался жениться на богатой девушке. Поэтому он дал ей обещание семь лет странствовать по белому свету, чтобы нажить себе богатство. Магуль-Мегери (рис. 12) на это согласилась, но поставила такое условие: если через семь лет он не вернётся, то она выйдет замуж за Куршуд-бека, который давно уже добивается её руки.

Рис. 12. Магуль-Мегери

Бек – это знатный, богатый, влиятельный человек. Этот персонаж решается на некоторое предательство. Он сопровождает Ашика в его дороге, дожидается, когда Ашик-Кериб переплывает реку, оставляя на попечение Куршуд-бека одежду на берегу, хватает эту одежду и увозит (рис. 13).

Рис. 13. Ашик-Кериб и Куршуд-бек

Привозит эту одежду матери Ашик-Кериба и говорит, что её сын утонул в реке. Мать поверила в известие о смерти её сына и выплакала все глаза – она ослепла. Интересно, что Магуль-Мегери не верит в то, что её любимый погиб. Она продолжает его ожидать.

Дальше с Ашик-Керибом происходят приключения. Он приходит в Халаф – город в Сирии, который итальянцы и другие европейцы вслед за ними называли Алеппо. Там он входит в милость к одному паше (то есть к богатому человеку, к правителю), который даёт ему много денег. Ашик поселяется у этого паши (рис. 14) и становится богатым человеком.

Рис. 14. Паша

Проходит почти семь лет. В рассказе Лермонтова говорится, что автор не знает, забыл Ашик-Кериб о своём обещании или нет, но можно предположить, что забыл. Магуль-Мегери решает его вернуть.

Странствовать по странам Ближнего Востока (по Сирии) отправляется купец из Тифлиса (рис. 15). Она даёт этому купцу поручение, даёт ему своё золотое блюдо и говорит: «Во всех городах, где ты будешь, выставляй это блюдо, пока не придёт человек, который скажет, что это его блюдо, и предъявит доказательства». Так и происходит.

Рис. 15. Купец в Халафе

Купец странствует, добирается до города Халафа и там по этому блюду Ашик-Кериб узнаёт, что это блюдо послала его возлюбленная. Купец передаёт Ашику весть, что осталось несколько дней и он должен вернуться в Тифлис.

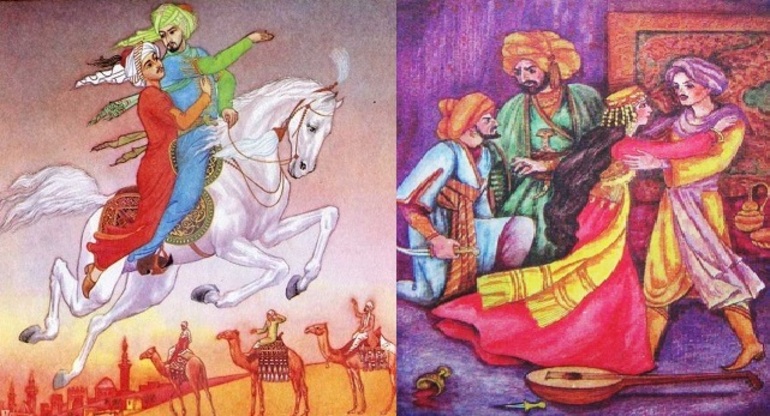

Дело подходит к кульминации. Ашик-Кериб в тяжёлом положении. Времени осталось невероятно мало. Если посмотреть на карту, то станет понятно, что от города Алеппо до Тифлиса расстояние изрядное. Даже сейчас добраться на автомобиле займёт очень много времени, может быть, неделю. Тогда же были только лошади. Ашик-Кериб бросается в седло и скачет. Ему удаётся добраться до Арзерума (Армения). Там лошадь его пала, дальше он может идти только пешком. Тут на помощь ему приходит чудесный всадник, у которого есть чудесный конь, умеющий за минуту переносить в любой город. После некоторых перипетий волшебный всадник переносит Ашик-Кериба в Тифлис (рис. 16).

Рис. 16. Всадник помогает Ашик-Керибу

Хадерилиаз – интересный персонаж восточного, в основном мусульманского, фольклора, некий пророк. У Лермонтова говорится, что Хадерилиаз – это святой Георгий (рис. 17).

Рис. 17. Святой Георгий Победоносец

Это странно. Первый – это мусульманский пророк, а второй – христианский святой. Исследователи говорят, что на самом деле в Армении и Грузии этих двух персонажей смешивают, отождествляют. Эта черта, что Хадерилиаз и святой Георгий оказываются одним персонажем, подчёркивает, что «Ашик-Кериб» – это общевосточный сюжет, общая история, где местные различия не сохраняются, они смешиваются в едином котле преданий.

Добраться до Тифлиса мало, ещё надо, чтобы тебя признали. Прошло семь лет. Мать ослепла, сестра, оставшаяся дома, тоже героя не узнаёт. А Магуль-Мегери в этот день уже сидит на свадьбе, уже идёт свадебное пиршество, которое происходит по восточному обряду: мужчины пируют, а в том же помещении, но за загородкой, сидит невеста и её девушки (подруги). В одной руке у невесты сосуд с ядом, в другой – кинжал, потому что Магуль-Мегери дала твёрдое обещание покончить с собой, но не стать женой Куршуд-бека. Это самый острый момент повествования. Музыкант берёт свой саз и, неузнанный, приходит на свадьбу собственной невесты. Там он начинает играть и петь. Магуль-Мегери по голосу его узнаёт и бросается ему на шею. Дальше Куршуд-бек должен принять решение: либо убить обоих, либо отступиться, признав судьбу. Происходит счастливый конец. В решающий момент наш герой достаёт комочек земли, который ему оставил святой Георгий. При помощи этого комочка он исцеляет свою мать, помазав ей глаза, и это чудо даёт всем присутствующим свидетельство того, что он не лжёт, что он тот, кто он есть, и ему помогают высшие силы.

Игра слов в произведении «Ашик-Кериб»

В последней части повествования есть несколько интересных моментов. Присутствует некая игра слов и понятий. Ашик-Кериб – это имя человека в произведении. Но ашик – это название профессии (странствующий музыкант), а кериб (гариб) – чужеземец, чужой, посторонний, странник. Когда герой стучится в свой дом, к своей матери, он говорит: «Я – твой кериб». Получается, что он говорит, что он просто прохожий. С одной стороны – я прохожий, с другой – я твой сын. Она принимает только первую часть этого значения. Она слепа и не верит, что это её родной сын.

Точно так же на пир он приходит под личиной своего мастерства, своего ремесла. Хотя тем самым он заявляет о себе напрямую. Это такая тонкая, своеобразная смысловая игра.

Если вернуться к тому, что, кроме лермонтовского текста, есть народные сюжеты, которые исполнялись бродячими ашугами и ашиками в кофейнях, то там всё было довольно тонко, на уровне поэтического слова. Слушатели и зрители очень ценили эту игру.

Одиночество Лермонтова

Ашик-Кериб оказался намного счастливее своего автора – Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтов был человек совершенно бесприютный, человек, которому было некуда вернуться. Этот мотив странничества, что человек как заброшенный листок, которому некуда голову преклонить, проходит красной нитью через многие его произведения.

Рис. 18. М.Ю. Лермонтов. «Воспоминания о Кавказе»

Если посмотреть его перемещения, то они носят зачастую парадоксальный характер. Кавказ был любим Лермонтовым, и сердце его туда стремилось, но отправили его туда служить насильно, в качестве наказания. Потом он пытался вернуться в Петербург, были хлопоты бабушки, всевозможные перемещения туда и обратно. Ему, как правило, всегда не хотелось ехать туда, куда его отправляли в тот или иной момент. Он старался всё делать наперекор. Так и провёл он несколько последних, наиболее плодотворных, лет своей жизни (1837–41 гг.) между Петербургом, Кавказом и Закавказьем. Погиб он на полпути из Петербурга к месту службы на Кавказе – в Пятигорске, немного не доехав до места назначения. Сам задержался, не хотел ехать дальше и нашёл в Пятигорске свою судьбу – погиб на дуэли (рис. 19).

Рис. 19. Р.К. Шведе. «Лермонтов на смертном одре»

Жизнь его прошла в скитаниях, без дома и без места, куда можно прийти, как к себе домой.

Происхождение сюжета сказки «Ашик-Кериб» и его преобразования

Это довольно узнаваемая история для тех, кто изучал историю, фольклор, традиционные народные сюжеты. Такой сюжет повторяется в достаточно многих традициях в самые разные эпохи. У учёных для этого есть специальный термин, обозначающий этот сюжет: муж или жених на свадьбе собственной жены или невесты. Посмотрите, как излагает этот сюжет в наиболее общем виде филолог Константин Азадовский:

«Муж покидает, по большей части вынужденно, жену (или жених невесту) и берёт обещание ждать определённое количество лет … Жене (невесте) приносят ложное известие о смерти мужа или жениха и принуждают к замужеству. Герой узнаёт тем или иным способом о предстоящей свадьбе и спешит домой, чаще всего с помощью волшебной силы. По возвращении домой переодевается нищим, паломником или музыкантом и проникает в таком виде на свадебный пир, где происходит узнавание. Жена узнаёт мужа по голосу или же благодаря кольцу, которое тот бросает в кубок с вином».

Здесь есть описание костяка (скелета) этой истории. Понятно, что в ходе повествования рассказчик мог нанизывать сколько угодно деталей, развивать сколько угодно сюжетов. В рамках этого повествования можно изобретать всё новые истории.

Герой странствует семь лет, с ним происходят приключения, он встречает разных людей. Если рассказчик, сам певец, попутно поёт песни, повествование может удлиняться или сокращаться. Исследователи такого дастана в «Ашик-Керибе» нашли множество вариантов, которые довольно замысловаты и отличаются друг от друга.

Если посмотреть на азербайджанскую историю, которая ближе всего к тому, что записал Лермонтов, то видно очень существенное различие. Текст Лермонтова в сюжетном плане кажется даже несколько бедноватым по сравнению со своим источником. Лермонтов не записал (может быть, не знал) некоторую очень интересую предысторию. Дело в том, что в народном дастане действия начинаются не в Тифлисе, а в городе Тебризе (в Иране). Молодой человек хочет стать ашиком, но его не принимают другие ашики в своё сообщество, может быть, потому что у него нет истинного таланта. Ему является во сне пророк, святой, показывает изображение красавицы, живущей в Тифлисе. Юноша, с одной стороны, влюбляется в эту красавицу, а с другой стороны, становится ашиком. От высших сил он получает любовь и поэтический дар одновременно.

Если знать эту предысторию, становится более понятно то, что непонятно у Лермонтова. Например, почему некий пророк, или святой Георгий, решился помочь этому человеку. Так происходит именно потому, что он был его покровителем с самого начала. Он наделил его поэтическим даром и является инициатором любовной истории, он заинтересован в том, чтобы история была доведена до конца. Так история выглядит занимательнее.

Но Лермонтов написал то, что знал, и в русскую культуру этот сюжет вошёл в изложении Лермонтова как сказка «Ашик-Кериб». Интересно, что через Лермонтова эта история заново вернулась на Кавказ, потому что её стали активно издавать на русском языке, потом в переводах на грузинский, армянский, азербайджанский уже в ХХ веке. Произошла обратная вещь, когда письменный авторский текст повлиял на устную традицию. Историю про «Ашик-Кериба» продолжали рассказывать Закавказью как устный рассказ и в ХХ веке. Возможно, некоторые записанные в Грузии и Армении варианты уже отразили обратное влияние (влияние Лермонтова) на устную традицию.

«Ашик-Кериб» в российском кинематографе

Интересно развитие этого сюжета в российском кино. В 1988 году в Грузии Сергеем Параджановым (рис. 20) был снят фильм «Ашик-Кериб» по сказке Лермонтова.

Рис. 20. С. И. Параджанов

Интересна история жизни этого режиссёра. Это советский режиссёр армянского происхождения, родившийся в Тбилиси, много снимавший, в том числе на Украине (на основании украинских фольклорных сюжетов). Украинцы считали эти фильмы наилучшим выражением национального духа своей культуры.

Параджанов после всяких перипетий своей жизни возвращается на родину и там снимает фильм «Ашик-Кериб» (рис. 21). Получается интересная история. Сюжет, рождённый на просторах востока, записанный Лермонтовым то ли в Азербайджане, а скорее всего, как раз в Тифлисе, потом найденный в Петербурге после гибели поэта, возвращается снова на кавказскую, грузинскую почву уже в виде фильма. Это делается человеком, который родился на Кавказе, был русским режиссёром, человеком русской культуры, вернул эту историю на родную почву. Это очень красивый и важный эпизод в истории «Ашик-Кериба».

Рис. 21. К/ф «Ашик-Кериб». Реж. С. Параджанов

Вопросы к конспектам

1. Каково было отношение Лермонтова к Кавказу?

2. Из каких источников был взят сюжет сказки Лермонтова «Ашик-Кериб»?

3. Назовите известные вам произведения с похожей сюжетной линией.

На чтение 7 мин. Опубликовано 10.03.2020

Михаила Юрьевича Лермонтова в отечественном литературоведении называют «певцом Кавказа», поскольку именно с этими местами связаны основные вехи его жизни. Природа этого знаменитого края и его культурное наследие вдохновляли Лермонтова на создание новых произведений и занимали особое место в творчестве этого многогранного, лирического поэта. Одним из таких является «Ашик Кериб». Анализ сказки позволяет наглядно видеть то, как очарован автор этими местами.

Содержание

- Восточная повесть

- Анализ произведения

- Мусульманские мотивы и жанр сказки

- Основная мысль

- Мудрости мироустройства

Восточная повесть

Мало кому известна такая грань творчества Лермонтова, как сказки. В «кавказский период» поэт живо интересуется местным фольклором и, услышав в Тифлисе народную сказку «Ашик Кериб», делает авторскую обработку прозаической турецкой сказки, а в 1838 году создает свою версию. Однако обнаружена рукопись произведения, не подготовленная к печати, была лишь в 1841 году после гибели поэта на дуэли, а спустя пять лет была впервые опубликована. Такова краткая история создания сказки «Ашик Кериб».

Гениального русского поэта М. Ю. Лермонтова, обладающего огромным литературным талантом и незаурядным чутьем языка, интересовали разнородные языковые пласты и культурные традиции. Примером служит поэма «Демон», созданная в жанре «восточной повести». Произведение, которое он писал в течение 10 лет, является визитной карточкой поэта, его главным замыслом, итогом многолетних рассуждений о вселенском противостоянии Добра и Зла.

Центральный персонаж — «печальный демон, дух изгнанья», падший ангел, отверженный дух, веками блуждающий «в пустыне мира без приюта», ненавидящий и презирающий весь мир «творенье Бога». В христианстве демон — сатана, полное противопоставление Богу, в мусульманстве — Аллаху. В произведении сделан акцент на двойственном восприятии мира, где человеческая душа находится в постоянной борьбе между Добром и Злом. Ведь человек двойственен по своей натуре — Ангел и Демон — две стороны одной души.

Автор придает человеческие черты романтическому образу демона, который желает исправиться, но жажда наслаждения и гордыня мучают его. И этот образ, и вся демоническая традиция романтизма, соответствующие философии мусульманских канонов и понятий, в разные периоды оказали влияние на российскую и европейскую литературную культуру.

В турецкой сказке четко вычерчивается линия трагического романтизма (борьбы в стихах) поэта. Предвосхищая Достоевского, Лермонтов размышлял над антитезой между мечтой о счастье и о несчастье в реальной жизни, между возвышенной любовью и единением душ с жестокой действительностью современного мира. К ключевым проблемам в истории относятся переживаемые героями потери, недостаток денег и бедность.

Анализ произведения

«Ашик Кериб» содержит в себе мусульманские народные сюжеты. Примечательно, что в книгах Лермонтова они не обладают философско-религиозными кодами, в которых заложен скрытый смысл текста. К тому же они не зависят от даты и места происхождения. В сказке на первый план выходит невероятное, мистическое перемещение героя и подробный рассказ о его возвращении. А развитие любовной линии и описание жизни уходят на второй план.

И если подойти к тексту с философской точки зрения и расшифровать текст произведения, то нетрудно понять, чему учит сказка. После рождения каждый человек как бы отправляется в путь, на время расставшись с единой мировой душой. И у каждого этот путь свой, со всеми его испытаниями и препятствиями. Важно не заблудиться на этом пути и точно знать, для чего он был начат, где его начало и конец.

Да, путь труден, но человек не оставлен один на один со Вселенной. «Высший Судия» расставляет путнику свои знаки, помогающие узреть пророков, прозреть, просветлеть душой и получить новое испытание с новыми чудесами в награду.

По исламским канонам каждый человек — гарип, чужестранец. Его характеризует нравственная чистота и соблюдение религиозных законов. Кто хранит «завет» — тому возвращение будет с почестями. Главный герой сказки чтил веру и вековые традиции ислама, соблюдал намаз, а оступившись, раскаялся и, значит, был чист перед Всевышним. За это в награду он получает пророческую встречу с Хадерилиязом (Георгием Победоносцем), чудесное исцеление матери от слепоты, которая трактуется, как слепота духовная.

Мусульманские мотивы и жанр сказки

Пребывание поэта на Кавказе наложило некоторый отпечаток на его творчество. Мусульманская тематика буквально сквозит в произведениях того периода, таких как — турецкая сказка «Ашик-Кериб», а также в стихах и поэмах:

- «Кинжал»;

- «Испанцы»;

- «Жалобы турка»;

- «Спор»;

- «Хаджи Абрек»;

- «Аул Бастунджи»;

- «Две невольницы».

Мусульманские мотивы, можно представить, как некое сочетание философски-символических понятий. С одной стороны — это обобщенный мировоззренческий смысл — «Восток», «книга», «судьба», «странничество». С другой стороны, это конкретные поэтические иносказания и метафоры — мотивы неба и земли, сна, пути, игры, что весьма характерно для всего творчества Лермонтова.

Анализируя повесть «Ашик Кериб», как литературную сказку, стоит отметить, что в этой истории о любви передан восточный менталитет, который Лермонтов знал, благодаря кавказским войнам. Сюжет турецкой сказки — яркий пример азиатской поэзии жанра достан, напитанный, мусульманскими компонентами. Композицию сказки составляют традиционные мотивы, свойственные Ближнему Востоку и Средней Азии:

- обещаний вечной любви;

- нарушение их исполнения;

- трагические обстоятельства;

- волшебство;

- странствия;

- переодевания;

- узнавания и возвращения.

Эта национальная сказка, широко известная в восточных странах, адаптированная Лермонтовым для отечественного читателя и является результатом стилизации произведения «под Восток» со множеством понятий, относящих к турецким традициям и культуре. Произведению свойственны особый стиль написания, обозначения, имена:

- Магуль-Мегери;

- ана — мать;

- ага — господин;

- гёрурсез — скоро узнаете;

- сааз — балалайка;

- восклицание «О Всемогущий Аллах!».

Однако восточные элементы не образуют самостоятельную системную структуру, с помощью которой можно выйти в философское и символическое пространство.

Основная мысль

Ключевая мысль сказки — большая любовь бедного парня-музыканта и очаровательной девушки Магуль-Мегери — дочери богатого купца, которые сберегли чувства, вопреки всем преградам. Эта удивительная история построена по принципу нарративной последовательности, которая свойственна основам восточной классической поэзии.

Однако в западном литературоведении построение таких композиционных схем считалось примитивизмом. Поскольку в произведении нет подробного описания любовных томлений и ожиданий, не акцентируется внимание на сознательном усилении воображения, которое действует положительно на образы возлюбленных, это делает любовную историю упрощенной.

При разборе образа Ашик-Кериба стоит указать, что он — главный герой и гордый музыкант, живущий в бедности. Он не желает зависеть финансово от богатого турецкого купца — отца своей возлюбленной, даёт зарок разбогатеть за семь лет и отправляется в дальние страны, чтобы заработать деньги на свадьбу. Магуль-Мегери покорно соглашается ждать возлюбленного.

Влюбленные прощаются, но договариваются о том, что если Ашик-Кериб не вернется через семь лет, то Магуль-Мегери будет вправе выйти замуж за другого. В погоне за богатством молодой человек забывает про красавицу-невесту и обещании вернуться через семь лет. Но когда невеста отправляет ему через знакомого торговца, как знак, золотое блюдо, герой вспоминает все и с ужасом осознает, что времени почти нет. Но с верой в чудо он все-таки отправляется в обратный путь. И это чудо, как это и положено в волшебных сказках, происходит — мистический всадник на белом коне помогает герою добраться до дома и воссоединиться с любимой.

Мудрости мироустройства

Несмотря на простую сюжетную линию сказки, главный герой получился весьма интересным. Глубинная мысль произведения заключается в том, что собирательный образ в виде коранического мудреца помогает раскрыть смысл глубокой мудрости мироустройства и идеи двойного бытия — явного и скрытого. То, что поначалу в какой-то момент кажется злом для человека, впоследствии оборачивается великим благом.

Так, благодаря счастливому стечению обстоятельств и появлению чудесного святого посланника, благом и торжеством справедливости обернулись для главного героя и вынужденные многолетние странствия, и коварство врага Куршуд-Бека, и слепота матери. Знаковыми также оказались и слова, которые он произнес, останавливая своего брата, занесшего кинжал над влюбленными: «Успокойся и знай, что на лбу у человека при рождении уже написано то, что он не минует…»

Таков подробный анализ повести. Он будет полезен учащимся, которые проходят рассматриваемое произведение, согласно школьной программе. Они могут выписать на его основе в конспект примеры метафоры («за звёздами живут ангелы») и олицетворения («пыль вилась»), самостоятельно поискать после прочтения такие характерные особенности сказки, как зачин, концовка, троекратный повтор, провести сравнение с другими жанрами. Также изучение книг Лермонтова, как и других уважаемых представителей отечественной литературы, способствует обогащению словарного запаса.

4

После смерти Лермонтова среди его бумаг, оставшихся в Петербурге, была обнаружена сказка про странствующего певца Ашик-Кериба. В 1846 году она появилась в литературном альманахе В. А. Соллогуба «Вчера и сегодня», под заглавием: «Ашик-Кериб. Турецкая сказка».

В продолжение девяноста лет рукопись, которой располагал Соллогуб, оставалась неизвестной исследователям, и сказка воспроизводилась во всех изданиях по тексту альманаха «Вчера и сегодня».

В 1936 году автограф Лермонтова поступил из частного собрания А. С. Голицыной в Институт мировой литературы имени А. М. Горького (ныне он передан в Пушкинский дом Академии наук СССР) и стал наконец доступен для изучения.

Но займемся пока изучением самой сказки.

В 1892 году, почти полвека спустя после опубликования сказки Лермонтова, учитель Махмудбеков записал в Азербайджане, в районе Шемахи, со слов народного певца Оруджа историю странствий Ашик-Кериба[709]. После этого стало ясным, что лермонтовский текст очень близок к азербайджанской народной сказке.

Уже в наше время азербайджанский исследователь М. Рафили обратил внимание на то, что в тексте своего «Ашик-Кериба» Лермонтов сохранил азербайджанские слова, в скобках пояснив их значение: ага (господин), ана (мать), оглан (юноша), рашид (храбрый), сааз (балалайка), гёрурсез (видите), мисирское (то есть египетское) вино, — а в наименовании Тифлиса воспроизвел азербайджанское произношение: Тифлиз[710]. «Ашик» по-азербайджански значит «влюбленный», в переносном смысле: «певец», «поэт», а «кериб» значит «странник», «скиталец», «бедняк». Но в то же время это и собственное имя. На этой игре слов построен разговор Ашик-Кериба со слепой матерью: он называет ей свое имя, а она думает, что у нее просит ночлега странник.

Тюрколог М. С. Михайлов в специальной статье «К вопросу о занятиях М. Ю. Лермонтова „татарским“[711] языком» тоже приходит к выводу, что все восточные слова, встречающиеся в сказке «Ашик-Кериб», «могут быть отнесены к азербайджанскому языку», а форма слова «гёрурсез» (точнее «гёрурсюз) наблюдается только в диалектах Азербайджана[712].

Итак, нет никаких сомнений, что сказку эту Лермонтов слышал из уст азербайджанца (в ту пору их называли „закавказскими татарами“).

За последнее время исследователи уделили немало внимания сказке „Ашик-Кериб“. Появились работы, в которых лермонтовский текст рассматривается в связи с фольклором народов Закавказья, и прежде всего, конечно, с азербайджанским „Ашик-Керибом“[713].

Но первый, кто обратил внимание на близость лермонтовского текста к азербайджанской народной сказке, был учитель А. Богоявленский, писавший еще в 1892 году о шемахинской сказке, опубликованной учителем Махмудбековым: „Справедливо сказать, что она отчасти известна уже читающей русской публике по пересказу ее, сделанному покойным поэтом М. Ю. Лермонтовым“[714].

Это очень точное замечание. Действительно, по лермонтовскому пересказу читатели знали эту сказку только отчасти, ибо лермонтовское изложение значительно отличается от текста сказки, записанной в Шемахинском районе.

Прежде всего, лермонтовская сказка гораздо короче шемахинского варианта. В шемахинском варианте повествовательная форма чередуется с поэтическими импровизациями и заключает в себе восемьдесят семь песен. Ашик-Кериб поет, приближаясь к Тифлису, поет, покидая Тифлис, поет, прощаясь с матерью и сестрой, поет, прощаясь с возлюбленной. И возлюбленная, и мать, и сестра отвечают ему песнями.

„Если господь продлит мою жизнь, — поет Кериб, — не плачь, возлюбленная! — я приду. Если предназначенный мне смертный час повременит, — не плачь, возлюбленная! — я приду“.

„Чужеземец (Кериб) проживает на чужбине, — отвечает ему Шах-Санам. — Дикий олень остается в полях. Ты уходишь, а я буду терпеливо ждать тебя. Отправляйся, мой Кериб, и возвратись благополучно!“

„О, розолицая Санам! — поет мать. — Плачь, Санам! Умер Кериб, больше не придет… Кериб, над горем которого дни и ночи горела я, умер, больше не придет…“

Всех этих лирических отступлений в сказке Лермонтова нет.

Совершенно иное, чем у Лермонтова, и начало народной сказки, в котором сообщается история того, как, собственно, Ашик-Кериб стал ашиком. Действие ее начинается не в Тифлисе, а в Тавризе. Сын богатого купца Расул промотал в короткий срок все наследство и решает пойти в обучение к ашикам. Те прогоняют его — у юноши нет музыкальных способностей. И вот во сне является ему пророк Хидир-Ильяс, покровитель ашиков, и говорит: „Отныне ты ашик и должен называться Керибом (чужеземцем)“. И он показывает ему во сне образ его будущей возлюбленной — голубоглазой красавицы Шах-Санам, дочери Бахрам-бека тифлисского, назначенной ашику предопределением.

Взяв с собой мать и сестру, Ашик-Кериб отправляется с попутным караваном в Тифлис. Долго бродят они в Тифлисе в поисках пристанища, пока богатый купец не соглашается приютить их. Это, оказывается, Бахрам-бек, отец красавицы ШахСанам, предназначенной ашику волей пророка. Он приводит странников в свой дом. Шах-Санам сквозь дверную щель видит Ашик-Кериба и узнает в нем того юношу, которого показал ей во сне Хидир-Ильяс.

С тех пор, поселившись возле дома Бахрам-бека, Ашик-Кериб каждый день начинает встречаться в саду с Шах-Санам, а купцу и в голову не приходит, что его дочь — невеста богатого и знатного Шах-Веледа — могла полюбить бесприютного странника.

Ашик посылает мать сватать Шах-Санам, но купец требует большого калыма. Тогда Ашик-Кериб дает зарок семь лет странствовать по свету и заработать деньги в далеких странах[715].

Всех этих событий, занимающих двадцать страниц, в сказке Лермонтова нет. Действие ее начинается прямо в Тифлисе. Бедняк Ашик-Кериб встретил Магуль-Мегери на одной свадьбе и полюбил ее. Девушка советует ему просить у отца ее руки, но Кериб сообщает ей о своем намерении семь лет странствовать по свету, чтобы нажить состояние или погибнуть. „Кто знает, — говорит он, — что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан“.

Далее в сказке Лермонтова в основном сохраняется та же последовательность, что и в шемахинском варианте, но целый ряд эпизодов передан в ней по-другому. В лермонтовской сказке соперник Кериба — Куршуд-бек — крадет его одежду в то время, когда ашик вплавь переправляется через реку, а прискакав в Тифлис, несет платье к его матери и говорит, что ее сын утонул. В шемахинском варианте Ашик-Кериб встречает в Алеппо соперника своего Шах-Веледа и просит его отвезти в Тифлис письмо к родным. Шах-Велед поручает своему слуге Кель-Оглану убить зайца, смочить в его крови рубаху и сказать матери Ашик-Кериба, что ее сына убили дорогой разбойники.

В сказке Лермонтова нет состязания ашиков, нет тех вопросов, которые предлагает разгадать им Ашик-Кериб, нет у него соперницы Шах-Санам — юной Агджа-Кыз, которая тайно любит Кериба. Отсутствуют и другие подробности. Вполне совпадает у Лермонтова с известным нам шемахинским вариантом только один эпизод — возвращение Ашик-Кериба в Тифлис, от встречи с чудесным всадником до разговора со слепой матерью.

Не совпадают в сказках и имена. В шемахинском варианте возлюбленную Ашик-Кериба зовут Шах-Санам, у Лермонтова — Магуль-Мегери. В шемахинской сказке соперник носит имя Шах-Велед, у Лермонтова — Куршуд-бек. В шемахинской версии отец — Бахрам-бек, у Лермонтова — Аяк-ага. В шемахинской сказке подлинное имя Ашик-Кериба — Расул, у Лермонтова — Рашид. „Как тебя зовут?“ — спрашивает Ашик-Кериба ослепшая мать. „Рашид“, — отвечает он, называя свое подлинное имя. Но старуха воспринимает его в его нарицательном значении: „храбрый“[716].

Все эти имена Лермонтов, конечно, не сочинил: этими именами назывались персонажи той сказки, которую Лермонтов слышал и записал. Следовательно, ему был известен другой вариант народной сказки, не тот, который был записан в Шемахинском районе в 1892 году. Какой же вариант слышал Лермонтов?

В 1911 году выходившая в Елизаветполе (нынешнем Кировабаде) газета „Южный Кавказ“ поместила начало сказки про Ашик-Кериба — „вольную переделку любимой песни ашиков, записанной в Шемахинском уезде“. Но оказывается, что эта публикация представляет собой пересказ все того же, известного нам шемахинского варианта[717].

Имеется третья запись народной сказки про Ашик-Кериба, напечатанная в „Антологии азербайджанской поэзии“. Но и в этом, сокращенном варианте фабула совершенно совпадает с известной нам сказкой, а действующие лица носят те же самые имена — Ашуг-Гариб, Шах-Сенем, Шах-Велед, Гюль-Оглан[718]. Заметим кстати, что весьма распространенная в Турции повесть о „всеизвестном и знаменитом Ашик-Гарибе“ ни по сюжету, ни по именам персонажей (исключая самого „Кериба“) с лермонтовской сказкой не совпадает[719].

Между тем не может быть никаких сомнений, что Лермонтов, записав слышанную им сказку, только бережно отредактировал ее и даже оставил в тексте неисправленными некоторые сюжетные несоответствия и шероховатости. Так, например, он пишет по-разному имена: „Кариб“, „Кериб“ и „Керим“, „Хадерилияз“ и „Хадрилиаз“, „Арзерум“ и „Арзрум“, „шиндыгёрурсез“ и „шинди-гёрузез“. Слово „сааз“ у него то мужского, то женского рода: „его сладкозвучный сааз“, „моя семиструнная сааз“, то есть как слышал, так и записал, а потом не мог самостоятельно решить, какую предпочесть форму. Не объяснено, на каком основании Ашик-Кериб объявляет себя владельцем золотого блюда, которое выставлено в лавке тифлисского купца. Неподготовленным и немотивированным остается путешествие Ашика на белом коне за спиной чудесного всадника. Ведь в лермонтовском варианте ни слова не говорится о том, что Хадрилиаз — покровитель ашиков, что он наделил Кериба даром песен, что он предназначил ему в жены красавицу Магуль-Мегери. В конце сказки Ашик-Кериб заявляет, что сабля его перерубит камень, но ничем не доказывает этого. Кстати, ни о сабле Кериба, ни о том, что Хадрилиаз дал ему еще этот новый знак своего могущества — способность перерубать камни, — до этого не говорится ни слова. Ясно, что если бы Лермонтов занялся обработкой народной сказки, то устранил бы все эти шероховатости и мотивировал бы слова и поступки Ашик-Кериба. Из этого следует, что он записал ее именно так, как услышал.

Недавно удалось выяснить, что в Лачинском районе, Азербайджанской ССР, рассказывается другой вариант этой сказки, в котором героиню зовут не Шах-Санам, а Магу-Мехр, соперник же пазывается Рашид-бек. К сожалению, этот вариант пока еще не записан[720]. Еще ближе к лермонтовской сказке оказывается вариант, записанный в 1935 году со слов восьмидесятилетнего ашуга Адама Суджаяна в районе Зангезура в Армении фольклористкой Р. Р. Орбели. В этой сказке, как и у Лермонтова, невесту Ашуг-Гариба зовут Мауль-Меери, так же как и у Лермонтова, она посылает с купцом на чужбину не кольцо и не чашу, как в других вариантах, а блюдо.

Ашуг Суджаян исполнял эту сказку только в отрывках. Поэтому трудно судить, насколько она совпадает в целом с фабулой лермонтовской записи. Отметим только, что соперника он называл Шах-Валат. Остальные армянские варианты существенно отличаются от лермонтовской сказки и в основном совпадают с шемахинской версией. События начинаются в них задолго до прибытия Гариба в Тифлис, в них содержится эпизод с чудесным превращением юноши в ашуга, наделенного даром песен свыше, все они повествуют о том, как Ашуг-Гариб и его будущая возлюбленная узнают друг о друге во сне[721].

Но имеется еще одна запись, фабула которой в точности совпадает с фабулой лермонтовской сказки. Это грузинский вариант азербайджанской сказки, записанный в 1930 году в Грузии, в селении Талиси, недалеко от Ахалцихе. Рассказывал этот вариант семидесятилетний грузин-магометанин, крестьянин Аслан Блиадзе, причем повествовательную часть передавал по-грузински, а песни исполнял по-турецки. Это не должно удивлять: Месхет-Джавахети, где находится Ахалцихе, как известно, долгое время находилась под турецкой пятой.

Действие этой сказки начинается, как и у Лермонтовва, прямо в Тифлисе. Мотивировка разлуки такая же, как и у Лермонтова: „Мне твоих денег не надо, — говорит Ашик-Кериб своей возлюбленной. — Боюсь, не было бы потом упреков“.

После этого ашуг уходит в город Алаф (у Лермонтова — Халаф, во всех остальных вариантах — Алеппо). Перед разлукой ашуг дарит своей возлюбленной золотую чашу. Когда настает срок ему возвратиться, возлюбленная отдает эту чашу чалагадару и просит передать ее поручение тому, кто назовет себя хозяином чаши. Чалагадар встречает Кериба в Алафе. „Вот как поется об их встрече в т а т а р с к о й песне“, — сказано в сказке (разрядка моя. — И. А.). Далее в записи следуют тексты песен на турецком языке, записанные грузинскими буквами и потому не вполне поддающиеся расшифровке. Но прочтенные тексты полностью совпадают с пересказом этих песен у Лермонтова.

Вчера ночью, вчера ночью

В городе Алафе

Бог дал мне крылья,

И я прилетел сюда.

Утренний намаз

Творил я в Арзруме,

Полдневный намаз —

В полях Карса,

К вечернему намазу

Был уже в Тифлизе.

„В городе Халафе, — читаем записи Лермонтова, — я пил мисирское вино, но бог дал мне крылья, и я прилетел сюда… Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда…“

Эти песни, вкрапленные в текст грузинского варианта, оказываются гораздо ближе к лермонтовской записи, чем песни шемахинского варианта. Очень близко к лермонтовской сказке передаются в грузинской записи эпизод встречи с Хадрилиазом, полет на крупе его коня и беседа сестры Кариба со слепой матерью. И кончается сказка так же, как у Лермонтова.

„Не прерывайте свадьбу, — говорит Кариб, — я отдам ШахВалату в жены мою сестру“. „И вправду, — заключает рассказчик, — Шах-Валат женился на сестре Кариба, а Кариб — на своей возлюбленной Шах-Санам“[722].

Но, может быть, этот вариант — вернувшаяся в фольклор лермонтовская сказка? Такую мысль печатно высказал покойный А. В. Попов, автор вышедшей в Ставрополе книги о Лермонтове[723].

Нет, как мы видели, собственные имена в грузинской сказке другие: Шах-Санам, Шах-Валат… Уже по одному этому нельзя принять наивное утверждение Попова, что „лермонтовский текст, известный сказителям в устной передаче, лег в основу армянского и грузинского варианта народного сказа“. По А. В. Попову выходит, что без Лермонтова грузины и армяне не знали бы народной сказки про Ашик-Кериба, распространенной в Закавказье с древних времен! Нет, вопрос этот гораздо сложнее!

По мусульманскому преданию, душа пророка Хидра переселилась в пророка Илью. Поэтому в этих двух пророках мусульмане видят одно лицо. Однако Лермонтов разъясняет, что Хадерилиаз — „святой Георгий“. Между тем уже выяснено, что смешение имени Хидир-Илиаза и святого Георгия встречается постоянно, но не в азербайджанском, а в армянском и грузинском фольклоре[724]. В том грузинском варианте, который был записан в 1930 году близ Ахалцихе, в точности повторяется то же, что и у Лермонтова. О чудесном всаднике сказано, что это был „Хидриэл, или святой Георгий“.

Таким образом, становится совершенно ясным, что Лермонтов записал тот вариант сказки про Ашик-Кериба, в котором заметно отразились элементы не только армянского, но и грузинского фольклора.

Взаимопроникновение грузинских, армянских и азербайджанских элементов в закавказском фольклоре очень значительно. Но сильнее всего оно всегда было там, где с давних времен наряду с грузинским языком широко была распространена армянская и азербайджанская речь, — в Тифлисе, в кварталах Старого города. Поэтому надо думать, что в Тифлисе Лермонтов и услышал эту сказку. А в том, что Лермонтов записал сказку со слов азербайджанца, нет никаких сомнений: по-турецки и ашика должны были бы звать не Кериб, а Гариб, и Куршуд-бек назывался бы Куршуд-беем, не было бы в тексте слова „гёрурсез“ (турецкая форма „герурсунуз“), ни слова „сааз“ (по-турецки „саз“)[725].

Между тем, основываясь на том, что версия ашика Оруджа была записана в Шемахинском районе, авторы последних работ о Лермонтове считают, что он слышал сказку про ашика Кериба в Шемахе и записал ее там со слов ашика. „Именно здесь, в Шемахе или в ее окрестностях, поэт и записал и впоследствии обработал эту чудесную сказку, услышав ее из уст бродячего певца-ашуга“, — заявляет А. В. Попов[726].

Действительно, в 1837 году Лермонтов побывал в Шемахе. Но Попов поторопился с выводами. Лермонтов не мог записать сказку со слов ашуга: он не знал азербайджанского языка. Следовательно, и узнал он сказку не в форме „дестана“ — повествования, чередующегося с песнями, — а слышал ее порусски, в прозаическом пересказе. Недаром он изложил ее в повествовательной форме. Если бы Лермонтов располагал развернутой записью с полным текстом песен Ашик-Кериба, надо думать, он и в переводе передал бы песни стихами. Ведь даже в „Бэле“, где повествование ведется от лица Максима Максимыча, он не удержался и песню Казбича переложил в стихи, пояснив, что для него „привычка — вторая натура“. У него поет и пугачевский казак в „Вадиме“, и Селим в „Измаил-бее“, и девушка в „Беглеце“, поют гусляры в „Песне про царя Ивана Васильевича…“, поет даже рыбка, убаюкивая Мцыри. А в сказке про певца певец не поет песен: они изложены прозой. Поэтому можно не сомневаться, что историю странствований Ашик-Кериба Лермонтов слышал не в исполнении ашиков и даже слышал не перевод их текста, а пересказ.

Правда, есть сведения, что в Шемахе нижегородские драгуны пользовались гостеприимством азербайджанских беков и агаларов — своих боевых товарищей по турецкой войне[727]. Конечно, эти люди могли пересказать поэту популярную народную сказку. Но мы как раз выяснили, что лермонтовская транскрипция расходится со всеми распространенными азербайджанскими вариантами, в том числе и с шемахинским, и оказывается ближе к грузинским и армянским вариантам. Отождествление Хидрилиаза с христианским „святым“ Георгием, совершенно естественное в фольклоре грузин и армян, связанных с христианскою церковью, было бы менее понятным в фольклоре мусульманского Азербайджана. Поэтому предположение, что Лермонтов слышал и записал эту сказку в Тифлисе, не ослабляется, а, наоборот, подкрепляется этими новыми соображениями.

Но почему же сказку, услышанную в Тифлисе из уст азербайджанца, Лермонтов назвал турецкой?

Предположение мое, что название „турецкая сказка“ дано не самим Лермонтовым[728], не подтверждается. Хотя на первой странице лермонтовского автографа никакого названия нет, тем не менее слова на обороте последней страницы (в сложенном виде она служила как бы обложкой рукописи), написанные быстрым и крупным почерком, непохожим на почерк Лермонтова, принадлежат все-таки ему самому: „Ашик-Кериб. Турецкая сказка“. С этим мнением В. А. Мануйлова и С. А. Андреева-Кривича я уже согласился[729].

Итак, почему же „турецкая“?

Прежде всего потому, очевидно, что это проистекает из ее содержания. В сказке про Ашик-Кериба, пришедшей в Закавказье из Турции и до сих пор распеваемой ашугами в кофейнях Румели и Анатоли, речь идет о Турции и о турках. Об отце Магуль-Мегери Лермонтов пишет: „богатый турок“. Следовательно, и сама Магуль-Мегери — турчанка. Путешествует Ашик-Кериб через турецкие города. Через Турцию попадает он в Сирию — в Халаф, или, как назвали его итальянцы, Алеппо. Играет Кериб на саазе — Лермонтов добавляет: „балалайка турецк<ая>“. На свадьбах в Тифлисе Ашик-Кериб прославляет „древних витязей Туркестана“…

С. А. Андреев-Кривич, посвятивший специальную главу своей книги о Лермонтове сказке „Ашик-Кериб“, полагает, что под Туркестаном следует разуметь здесь Туркмению[730]. Стремясь найти объяснение слову „Туркестан“ в тексте лермонтовской сказки, он привлекает книгу H. H. Муравьева „Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах…“ (М., 1822). В этой книге кратко передано содержание туркменского варианта сказки о любви Шах-Санам и Кериба. „Таким образом, — пишет Андреев-Кривич, сближая текст лермонтовской сказки с изложением Н. Муравьева, — слова Лермонтова о том, что Ашик-Кериб прославлял древних витязей Туркестана, перестают казаться простой случайностью“[731].

Автор полагает доказанным, что слово „Туркестан“ в лермонтовской записи восходит к туркменскому варианту.

Но такой выдающийся тюрколог, как академик В. А. Гордлевский, считал, что у Лермонтова идет речь не о Туркмении, а о Турции. Форма „Туркестан“ в применении к Турции — указывает он — встречается у турецких народных поэтов, а в литературе — у Намыка Кемаля.

Того же мнения известные тюркологи А. Н. Кононов и М. С. Михайлов. По их мнению, „Туркестан“ в данном тексте следует понимать как „страна тюрок“, по аналогии с „Дагестан“, „Гюрджистан“ (Грузия), „Айстан“ (Армения) и т. д. („стан“ — в буквальном смысле — „стоянка“).

Таким образом, интересное наблюдение С. А. Андреева-Кривича, свидетельствующее о широком распространении сказки про Ашик-Кериба на Ближнем Востоке и в Средней Азии, к изучению лермонтовского текста ничего добавить не может. Нет сомнения, что сказка Лермонтова, заключающая ряд азербайджанских слов и сохранившая следы азербайджанского произношения, записана в Закавказье и не находится ни в какой связи с туркменским вариантом. При этом напомним, что, указывая в скобках значение слова „сааз“ („балалайка турецк<ая>“), Лермонтов приводит слово азербайджанское — не турецкое: по-турецки не „сааз“, а „саз“.

Итак, Лермонтов называет турецкой сказку, записанную со слов азербайджанца. Видимо, тот, кто рассказывал Лермонтову историю любви и скитаний Ашик-Кериба, знал о ее турецком происхождении.

Но прежде чем решать вопрос о том, кто мог пересказать эту сказку Лермонтову, следует обратить внимание на маленькую неточность, вкравшуюся в лермонтовский автограф.

В лермонтовской сказке соперника Ашик-Кериба зовут, как известно, Куршуд-бек. Но в самом конце, описывая появление Ашик-Кериба на свадьбе Магуль-Мегери, Лермонтов допустил удивительную описку.

„Селям алейкюм, — говорит Ашик-Кериб, вступая на свадьбу, — вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню“.

— Почему же нет, — сказал Шах-Валат (хозяин свадьбы)…» — написал Лермонтов. И, заметив ошибку, исправил: «Почему же нет, — сказал Куршуд-бек»[732].

Откуда взялось это второе имя? Ведь Шах-Валат — это тот же Шах-Велед, который упоминается во всех других вариантах сказки. Как попало его имя в лермонтовский автограф? Может быть, как полагает Мануйлов, Лермонтов знал разные варианты?[733]

Нет, для этого заключения не имеется никаких основании. Более того: оно кажется совершенно невероятным. Изучать и сводить вместе разные варианты азербайджанской сказки Лермонтов не мог прежде всего потому, что для этого надо было знать азербайджанский язык.

Поэтому «Шах-Валат» в лермонтовской рукописи — это не описка Лермонтова, а обмолвка рассказчика. Отсюда снова можно сделать вывод, что Лермонтов знал сказку не от профессионального исполнителя, а от какого-то образованного азербайджанца, которому она была известна в нескольких вариантах.

Но от кого же мог Лермонтов услышать азербайджанскую сказку про странствующего певца?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Краткое содержание

Ашик-Кериб является главным героем. Это молодой человек, музыкант из бедной семьи. Он влюбился в богатую девушку и не согласился просто так взять приданное. Парень понимал, что всю жизнь будет обязан ее отцу. Он дает обещание, что ровно через 7 лет разбогатеет. Его невеста соглашается ждать его все это время. Но, кроме этого, девушка дает обещание, что как только ей нужно будет выйти замуж за нелюбимого, она покончит жизнь самоубийством.

Вместе с ним на заработки отправился Куршуд-бек. В дороге с ними приключается один случай. Двум парням нужно было перебраться на другой берег реки. И попутчик Ашика предлагает раздеться и переплыть. Но на самом деле Куршуд лишь хочет обмануть героя и украсть его одежду. Именно так он и поступил, когда парень прыгнул в реку.

Вернувшись домой с вещами Ашика, Куршуд сказал, что он утонул. Узнав о таком сообщении мать главного героя, теряет зрение и все 7 лет не догадывается, что ее сын жив. На самом деле парень все эти годы занимался только работой и накопил много денег.

Интересна эта сказка тем, что в погоне за богатством он забывает о времени, а ведь его любимая должна выйти замуж. Вскоре он вспомнил, что до свадьбы осталось всего 3 дня. В этот же миг герой садится на коня и отправляется домой. Ашик скакал без остановки и все же понимал, что ему не добраться до города за такой короткий период. В это время он задумывается, чтобы броситься со скалы и разом решить свою проблему. И в этот момент к нему является всадник и только потом герой понял, что это святой человек.

Несколько раз он проверял его посредством обмана. Этот незнакомец творил чудеса и мог перенести героя в любой город.

После того как Ашик понимает, что перед ним волшебник, он признался в обмане. Святой простил его, доставил в родной город и исцелил мать.

Основа задумки

Концовка рассказа дает возможность понять, чему учит сказка «Ашик-Кериб». Автор хотел донести читателям, что всегда нужно быть смелым и стремиться к задуманному. Только после того, как человек поверит в свои силы, у него все получится.

Это произведение имеет 2 основных мысли:

- Если намерения человека чисты, он всегда добьется желаемого.

- Зависть и злость не исполнят планы и желания человека.

В произведении видно, как главный герой долго шел к своей цели, и в конце трудного пути его ждало чудо, благодаря которому он смог добиться успеха. Развязка показывает отношение автора к главному герою. Он представил его как честного человека и призывал читателей быть такими.

Писатель также охарактеризовал Куршуда и каким он был на самом деле. Этот человек злой и преследует только корыстные цели. Отрицательный герой мечтал жениться на любимой девушке Ашика, пока он будет находиться в отъезде.

Части текста

Практически все народные сказки имеют свои философски-религиозные особенности, которые дают общую характеристику. Ашик-Кериб из сказки «Ашик-Кериб» является человеком, в котором заложены все лучшие качества. Произведение можно разделить на несколько разделов, например:

- Описание жизни главного героя.

- Развитие любовной линии.

- Мистическое возвращение и исцеление.

В анализируемой турецкой сказке любовь считается главной движущей силой и смыслом жизни героев. Благодаря его чистой душе он получил в награду чудеса. Все действия, происходящие в сказке, закончились торжеством, которое устроил посланник свыше.

История создания

Лермонтов написал сказку в 1837 году, находясь в ссылке на Кавказе. В восточных странах это произведение было популярным. Со временем автор представил его читателям в собственной фольклорной обработке.

Сегодня в школах на уроках русской литературы дети в 4 классе делают синквейн к сказке и пишут сочинения для лучшего усвоения. Этот прием выразительности состоит из разделов, например:

- Ашик-Кериб.

- Влюбленный, молодой.

- Не сдается, работает, мечтает.

- Во время вспоминает обещания.

- Возвращение.

Синквейн всегда состоит из пяти нерифмованных строк. Такой способ разделения помогает кратко выразить тему, описать характеристику героя, раскрыть идею создания и провести резюмированные итоги всего рассказа.

План урока:

Краткий рассказ о жизни Лермонтова

Краткий пересказ сказочного сюжета

Образ главного героя

Значение восточной мудрости, заложенной в поучительной сказке «Ашик-Кериб»

Краткий рассказ о жизни Лермонтова

Влияние Кавказа на творчество поэта. История написания произведения «Ашик-Кериб», стилизованного под восточную сказку-легенду

Жизнь Лермонтова была яркой, но короткой: он прожил всего неполных 27 лет. В Москве 3 октября 1814 г. в семье Юрия Петровича Лермонтова, отставного военного и небогатого помещика, родился мальчик, которому было суждено стать великим поэтом. Его мать, принадлежавшая к знатному и богатому роду, скончалась от чахотки, когда сыну Мише не исполнилось еще и трех лет. Мальчик остался в имении Тарханы на воспитании у бабушки, которая уделяла воспитанию и домашнему образованию внука много внимания, не жалея средств на учителей.Михаил великолепно владел немецким и французским языками, проявил способности в живописи, игре на скрипке, флейте, фортепиано. Когда ему пошел 14 год, продолжил образование в Московском университетском благородном пансионе, после в самом университете на нравственно-политическом и словесном отделениях, но спустя два года перевелся в Школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, которую окончил в 1834 г. и поступил на службу в Гусарский полк.

С Кавказом Лермонтов был знаком с десятилетнего возраста.Он был болезненным ребенком, бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева трижды возила Мишу на минеральные источники Северного Кавказа. Мальчик с первой поездки был поражен красотой гор, стал интересоваться культурой и обычаями местных народов, наследием кавказского фольклора. С тех пор кавказская тема нашла отражение в его поэзии и живописи.

Рисунок Лермонтова «Кавказ»

Посетить вновь Кавказ ему довелось уже офицером: туда поэт был сослан за стихотворение «На смерть поэта», которое он написал после гибели Пушкина на дуэли. Это обличительное стихотворение, быстро распространявшееся в списках в обществе, возмутило императора Николая I и его окружение. В течение нескольких дней были переписаны десятки тысяч экземпляров, стихотворение стало известно широкому кругу людей. На корнета[1] лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтова было заведено дело о «непозволительных стихах», он был арестован. Поэта отправили служить в Нижегородский полк, который участвовал в боевых действиях на Кавказе. Так одно стихотворение принесло поэту не только славу, но и ссылку.

Сложно переоценить влияние Кавказа на творчество Лермонтова. Поэт,интересовавшийся различными культурными традициями, во многих своих произведениях отразил тему Востока и образы восточных преданий. Находясь на Кавказе, Лермонтов,чтобы лучше понимать местный фольклор, учил азербайджанский язык, который прозвали «татарским», т.к.азербайджанцев считали «закавказскими татарами». Сказка «Ашик-Кериб» была услышана поэтом и записана в 1837 г. Чтобы передать восточный колорит, Лермонтов сохранил азербайджанские слова, в скобках указывая их значение. Осенью того же года Лермонтов побывал в столице Грузии – Тифлисе. В этом городе, находившемся на перекрестке торговых путей между Востоком и Европой, сосуществовали культуры разных народов: грузин, турок, иранцев, армян, азербайджанцев, русских и пр. В этой пестрой и разнообразной многонациональной среде происходит часть событий сказочного повествования. Тифлис представлен Лермонтовым как воплощение мира Востока в целом.

Рисунок Лермонтова «Вид Тифлиса»

Об этой сказке узнали случайно после гибели поэта в 1841 г. на дуэли. В Петербурге в его записях была найдена неизвестная рукопись, названная«Ашик-Кериб», которая, видимо, не предназначалась для публикации. Опубликована она была в 1846 г. Сказка Лермонтова представляет собой изложение одного из вариантов восточного сюжета, бытовавшего в нескольких национальных версиях. Поэт дал своему фольклорно обработанному произведению подзаголовок «турецкая сказка».

Краткий пересказ сказочного сюжета

Универсальность сюжета сказки

Действие сказки начинается в Тифлисе, где проживал бедный музыкант, игравший на саазе[2]. Он влюблен в дочь турецкого богача Магуль-Мегери. Юноша был беден, но гордость не позволяла ему жениться на девушке из богатой семьи. Ему нечем было заплатить калым[3], и он не хотел быть всем обязан отцу жены. Ашик-Кериб решил отправиться на заработки, дав любимой обещание вернуться через семь лет. Девушка согласилась его ждать при условии, что спустя семь лет, если он не вернется, она станет женой другого. Куршуд-бек, влюбленный в Магуль-Мегери, напросился в попутчики к ее жениху. В пути он похитил одежду Ашик-Кериба, когда тот переплывал реку, и предъявил ее матери музыканта как доказательство, что ее сын утонул. С горя мать ослепла от слез. Но невеста не поверила в гибель любимого и продолжала его ждать.

Ашик-Кериб раздобыл одежду в одной из деревень, после скитался в поисках заработков. Со временем он добрался до сирийского города Халафа, там его искусство понравилось одному паше[4]. Став придворным музыкантом, он разбогател. Но в погоне за богатством молодой человек потерял чувство времени.Спустя шесть лет купец из Тифлиса отправился в странствие, Магуль-Мегери дала ему золотое блюдо с просьбой выставлять его во всех городах, чтобы найти человека, которому это блюдо знакомо. Тифлисский купец добрался до Халафа, музыкант увидел блюдо, принадлежавшее его возлюбленной. Торговец напомнил, что до возвращения в Тифлис осталось несколько дней. Ашик-Кериб, решив вернуться домой, скакал без отдыха и остановок, загнал лошадь в дороге. Ему пришлось идти пешком, и он осознал, что добраться к сроку не успевает.Отчаявшийся юноша хотел даже броситься в пропасть. Спасителем оказался чудесный всадник, который на своем белом коне помог быстро перенестись в Тифлис.Потом герой понял, что всадником был святой Георгий Победоносец.

Кадр из фильма «Ашик-Кериб»

Спустя семь лет героя не узнали подросшая сестра и слепая мать. Магуль-Мегери отец выдает замуж за Куршуд-бека, но невеста готова уже покончить с собой: она приготовила для себя сосуд с ядом и острый кинжал. Неузнанный музыкант приходит на свадебное торжество и начинает петь. Девушка узнала голос любимого и кинулась в его объятия. Куршуд-бек был вынужден отступиться, покорившись судьбе. Он остановил своего брата, который бросился с кинжалом на влюбленных. Ашик-Кериб при помощи комочка земли, который дал ему святой Георгий, излечил свою мать, вернув ей зрение. Это чудо убедило присутствующих, что юноше помогают высшие силы.

Сюжет«Ашик-Кериба» универсален, подобные истории существовали в разные времена в фольклоре многих народов. В основе сюжета традиционная модель развития событий многих сказок: «любовь героев – разлука – верность – возвращение домой – счастливая встреча влюбленных и свадьба». Похожие сюжеты встречаются в таких произведениях, как «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера, русских былинах о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче и многих других шедеврах мировой литературы.

Образ главного героя

Романтическая история любви и коварства. Противостояние добра и зла в сказке

Образ бедного странствующего народного певца, вознагражденного за страдания, был близок Лермонтову, вызывал у него глубокую симпатию. Сам поэт тоже ощущал себя скитальцем на чужбине, его самого считали «певцом Кавказа», горцы его уважительно величали ашугом (ашиком), т.е. человеком, которому Всевышний дал поэтический дар.

Ашиком на Востоке называли музыканта, сочиняющего песни и аккомпанирующего себе на саазе. Такой исполнитель славился искусством рассказывать истории о любви, сочетая прозаическое повествование и пение. Именно мастерством пения и игры на саазе владел главный герой, которому «пророк[5] не дал ничего, кроме высокого сердца и дара песен». Ашик-Кериб способен на возвышенные чувства, он проявляет благородство характера, чистоту помыслов. Ему не хочется с легкостью получить богатство, женившись с выгодой. Бедный юноша выбирает иной путь: предпочитает честно заработать свое состояние, понимая, что на это уйдут годы.Он не держит зла на коварного Куршуда, в знак примирения готов отдать ему свою сестру в жены.

Кадр из фильма «Ашик-Кериб»

Для героя и его невесты любовь стала смыслом всей жизни. Красавица турчанка Магуль-Мегери, несмотря на то, что была единственной и любимой дочерью богатого купца, выросла скромной, доброй и искренней девушкой. Она разумна и находчива, ей удалось найти способ напомнить Ашику о сроке возвращения. Образ героини является символом чистоты и верности.Она не поверила слухам о смерти возлюбленного и продолжала ждать его; была готова покончить с собой, но не жить с нелюбимым человеком. Автор сравнивает ее с «ангелом, живущим за звездами».

Противопоставлен талантливому и неунывающему Ашику-Керибу его соперник Куршуд-бек, притворявшийся другом музыканта. Он человек зажиточный и знатный, но злой и корыстный, готовый на подлог и ложь ради достижения своей цели. Он коварно решил жениться на возлюбленной своего друга,распространив слух о его гибели.Но в конце, поняв нравственное превосходство Ашика-Кериба и невозможность получить любовь девушки хитростью, покорно принимает свою участь.

Значение восточной мудрости, заложенной в поучительной сказке «Ашик-Кериб»

Небольшая восточная легенда стала известной в России благодаря интересу Лермонтова к кавказскому фольклору. Во всех народных сказках разных стран заложены определенные моральные или философские идеи. В сказке «Ашик-Кериб» отражены основы народной восточной мудрости. История бедного и доброго музыканта проникнута прославлением настоящей любви, для которой нет преград, ожиданием чуда, торжеством добра над злом. Сказка, как мудрая притча[6], учит, что путь к счастью бывает долгим и непростым, но все получается у человека, поверившего в собственные силы, с добрыми намерениями он всегда достигнет желаемого. Сама судьба помогает в начинаниях человеку верному, порядочному, умеющему держать свое слово. А злость, коварство, зависть не способствуют исполнению желаний. Главный герой, благодаря силе своей любви и чистой душе получил в награду чудеса через посланника свыше.

Кадр из фильма «Ашик-Кериб»

Словарь

Корнет – младшее офицерское звание.

Сааза – семиструнный музыкальный восточный инструмент, напоминающий балалайку.

Калым – восточный обычай платить выкуп за невесту ее родителям.

Паша – восточный правитель.

Пророк – провозвестник божественной воли, святой человек, посредник между высшими силами и человечеством.

Притча – небольшой рассказ с нравственным поучением.

This article is about the short story by Lermontov. For the film directed by Sergei Parajanov, see Ashik Kerib (film).

«Ashik Kerib» (Russian: Ашик Кериб) is a short story by Mikhail Lermontov written in 1837. Aplin describes its status as «obscure» and appearing to be an «unrevised transcription of a folk tale that was well known in slightly different versions throughout the Caucasus».[1] Powelstock describes it as «what appears to be a transcription, in prose, of a Turkish fairy-tale».[2]

Together with his later A Hero of Our Time, Ashik Kerib testifies to the substantial part the landscapes and traditions of the Caucasus played in Lermontov’s creative consciousness.[1] «Ashik Kerib» is also part of the 19th-century genre of Russian literature of Caucasus writings (produced at a time when the Russian Empire was engaged in a prolonged drive to acquire the lands south of the Caucasus Mountains).[3][4][5]

Synopsis[edit]

Kerib, a poor but good-hearted ashik (minstrel) living in the city of Tiflis, is in love with Magul-Megeri, the beautiful daughter of a local rich man. The feeling is mutual, but Magul-Megeri’s father would prefer her to marry Kurshudbek, a rather rude but wealthier man who has long has his eye on her. Ashik Kerib makes a deal with her father: he will travel the world for seven years and earn enough wealth to be worthy of Magul-Megeri’s hand. If he fails to return or returns with not enough, she will have to marry Kurshudbek.

On Ashik Kerib’s way out of the city, Kurshudbek meets him on the road and they travel together for a short while, until they reach a river. There is no bridge, so Kurshudbek tells Ashik Kerib to take off his robe and swim across, he would follow close behind. As soon as Ashik Kerib is in the river, though, Kurshudbek steals his robe and rides back to Tiflis, where he goes to the house of Ashik Kerib’s mother and tells her that her son has drowned in the river, offering the wet robe as proof. She weeps bitterly, but Magul-Megeri tells her not to believe Kurshudbek, it is all a trick to make her marry him. For her part, Magul-Megeri flatly refuses to marry Kurshudbek before the seven years have gone by.

Unaware of the drama unfolding back in Tiflis, Ashik Kerib wanders on, traveling from village to village, singing and playing his saz (Turkic lute) in exchange for food and shelter. Eventually he comes to the city of Khalaf, where he begins playing and singing in a tavern. In Khalaf there is a wealthy pasha who loves music, and many musicians have come to his court hoping for some rewards or gifts, but he is never satisfied with any of them and kicks each one out with no payment whatsoever. But as soon as the townsfolk hear Ashik Kerib, they all urge him to go and play for the pasha, who they say is sure to like him. Ashik Kerib is not entirely convinced, but goes and plays anyway. He sings a song in praise of his beloved Magul-Megeri, and it touches the angry pasha so deeply that he immediately agrees to take on Ashik Kerib into his own house.

In the care of the pasha of Khalaf, Ashik Kerib gets very rich. He wears the finest clothes, eats the best food, and lives comfortably and happily, with all he could ever wish for. He stays with the pasha for nearly seven years, and all but forgets his home and his beloved.

Meanwhile, back in Tiflis, Magul-Megeri is getting worried. Has her Ashik Kerib forgotten her? Or worse, has he really been killed like Kurshudbek said? She gets an idea, and goes to see the town merchant who is about to leave with the caravanserai. She gives him a golden plate from her home, one that she knows Ashik Kerib will recognize, and instructs him to show it to every man in every town he visits to see who recognizes it. He agrees, and it goes just according to plan: when he reaches Khalaf and is showing the dish around, Ashik Kerib shouts from the crowd that it is his. The merchant recognizes Ashik Kerib as well, and tells him that he’d better hurry up back to Tiflis, because the seven years are almost up and if he does not return in time, she will be given to Kurshudbek.

Suddenly remembering everything, Ashik Kerib clutches his head in his hands with shame, and immediately gets on his horse to ride back to Tiflis. But he has only three days before the seven years are up, and it is at least three months to Tiflis. Everything looks hopeless. In despair, Ashik Kerib cries out to the heavens: «O mighty Allah! If you don’t help me now, then there is nothing left for me on Earth!»

Then suddenly Ashik Kerib sees in the distance a man on a great white horse. The man calls out to him: «What is it you desire?» Ashik Kerib miserably replies that he wants to die. «Well, get down on the ground then, if that’s what you want, and I’ll kill you,» says the man, but Ashik Kerib hesitates and decides he doesn’t really want to die.

The man invites Ashik Kerib to follow along behind him, but Ashik Kerib’s horse is too slow, so the man lets him sit behind him in the saddle of the great white horse. The man asks him where he needs to go, and Ashik Kerib replies that first of all he needs to make it to the town of Arzrum. So the man instructs Ashik Kerib to close his eyes, and a few seconds later when he opens them he is astonished to see that they are in Arzrum! Ashik Kerib gets curious, and tells the man that he made a mistake, and he really had to be in Kars. So again, he closes his eyes and when he opens them, finds himself in Kars.

Now Ashik Kerib is terribly ashamed of himself, throws himself down onto his knees and begs forgiveness from the mysterious man for lying, and tells him that really, he has to be in Tiflis. The man is angry, but agrees to take him finally to Tiflis.

See also[edit]

- Ashik Kerib (film)

- Culture of Azerbaijan

References[edit]

- ^ a b Lermontov, Mikhail (2005). «Introduction by Hugh Aplin». A Hero of Our Time. Hesperus Press. ISBN 978-1-84391-106-7.

- ^ Powelstock, David (2011). Becoming Mikhail Lermontov: The Ironies of Romantic Individualism in Nicholas I’s Russia. Northwestern University Press. p. 209. ISBN 978-0-8101-2788-3.

- ^ Bitov, Andreĭ (1992). A Captive of the Caucasus. Farrar Straus Giroux. p. 320.

- ^ Vickery, Walter N. (2001). M. Iu. Lermontov: his life and work. Slavistische Beiträge. Vol. 409. O. Sagner.

- ^ Golstein, V. (1998). Lermontov’s Narratives of Heroism. Northwestern University Press. p. 95. ISBN 978-0-8101-1611-5. Retrieved 2015-06-12.

This article is about the short story by Lermontov. For the film directed by Sergei Parajanov, see Ashik Kerib (film).

«Ashik Kerib» (Russian: Ашик Кериб) is a short story by Mikhail Lermontov written in 1837. Aplin describes its status as «obscure» and appearing to be an «unrevised transcription of a folk tale that was well known in slightly different versions throughout the Caucasus».[1] Powelstock describes it as «what appears to be a transcription, in prose, of a Turkish fairy-tale».[2]

Together with his later A Hero of Our Time, Ashik Kerib testifies to the substantial part the landscapes and traditions of the Caucasus played in Lermontov’s creative consciousness.[1] «Ashik Kerib» is also part of the 19th-century genre of Russian literature of Caucasus writings (produced at a time when the Russian Empire was engaged in a prolonged drive to acquire the lands south of the Caucasus Mountains).[3][4][5]

Synopsis[edit]

Kerib, a poor but good-hearted ashik (minstrel) living in the city of Tiflis, is in love with Magul-Megeri, the beautiful daughter of a local rich man. The feeling is mutual, but Magul-Megeri’s father would prefer her to marry Kurshudbek, a rather rude but wealthier man who has long has his eye on her. Ashik Kerib makes a deal with her father: he will travel the world for seven years and earn enough wealth to be worthy of Magul-Megeri’s hand. If he fails to return or returns with not enough, she will have to marry Kurshudbek.

On Ashik Kerib’s way out of the city, Kurshudbek meets him on the road and they travel together for a short while, until they reach a river. There is no bridge, so Kurshudbek tells Ashik Kerib to take off his robe and swim across, he would follow close behind. As soon as Ashik Kerib is in the river, though, Kurshudbek steals his robe and rides back to Tiflis, where he goes to the house of Ashik Kerib’s mother and tells her that her son has drowned in the river, offering the wet robe as proof. She weeps bitterly, but Magul-Megeri tells her not to believe Kurshudbek, it is all a trick to make her marry him. For her part, Magul-Megeri flatly refuses to marry Kurshudbek before the seven years have gone by.

Unaware of the drama unfolding back in Tiflis, Ashik Kerib wanders on, traveling from village to village, singing and playing his saz (Turkic lute) in exchange for food and shelter. Eventually he comes to the city of Khalaf, where he begins playing and singing in a tavern. In Khalaf there is a wealthy pasha who loves music, and many musicians have come to his court hoping for some rewards or gifts, but he is never satisfied with any of them and kicks each one out with no payment whatsoever. But as soon as the townsfolk hear Ashik Kerib, they all urge him to go and play for the pasha, who they say is sure to like him. Ashik Kerib is not entirely convinced, but goes and plays anyway. He sings a song in praise of his beloved Magul-Megeri, and it touches the angry pasha so deeply that he immediately agrees to take on Ashik Kerib into his own house.

In the care of the pasha of Khalaf, Ashik Kerib gets very rich. He wears the finest clothes, eats the best food, and lives comfortably and happily, with all he could ever wish for. He stays with the pasha for nearly seven years, and all but forgets his home and his beloved.

Meanwhile, back in Tiflis, Magul-Megeri is getting worried. Has her Ashik Kerib forgotten her? Or worse, has he really been killed like Kurshudbek said? She gets an idea, and goes to see the town merchant who is about to leave with the caravanserai. She gives him a golden plate from her home, one that she knows Ashik Kerib will recognize, and instructs him to show it to every man in every town he visits to see who recognizes it. He agrees, and it goes just according to plan: when he reaches Khalaf and is showing the dish around, Ashik Kerib shouts from the crowd that it is his. The merchant recognizes Ashik Kerib as well, and tells him that he’d better hurry up back to Tiflis, because the seven years are almost up and if he does not return in time, she will be given to Kurshudbek.

Suddenly remembering everything, Ashik Kerib clutches his head in his hands with shame, and immediately gets on his horse to ride back to Tiflis. But he has only three days before the seven years are up, and it is at least three months to Tiflis. Everything looks hopeless. In despair, Ashik Kerib cries out to the heavens: «O mighty Allah! If you don’t help me now, then there is nothing left for me on Earth!»

Then suddenly Ashik Kerib sees in the distance a man on a great white horse. The man calls out to him: «What is it you desire?» Ashik Kerib miserably replies that he wants to die. «Well, get down on the ground then, if that’s what you want, and I’ll kill you,» says the man, but Ashik Kerib hesitates and decides he doesn’t really want to die.