Елнатская средняя школа

Её Величество – запятая

Работу выполнила ученица 2 класса

Гришина София

руководитель:

Соловьева М.Ю.

2019 г.

Содержание

Введение 3

История возникновения запятой 3

Знакомьтесь – запятая 3

Судьбоносная запятая 4

Знаменитая запятая 4

Вывод 5

Литература 5

Введение

Записанные на бумаге слова могут выразить далеко не все, что есть в живой речи. Однако знаки препинания дают возможность сказать гораздо больше, чем записано буквами. Знаки мы читаем вместе со словами. А иногда… даже вместо слов.

Запятая – это второй по важности знак препинания в русском языке, с ним связано множество правил, которые нужно хорошо знать, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок.

Цель работы: показать значимость запятой в русском языке.

Для достижения этой цели, я поставила задачи:

- узнать историю возникновения запятой и рассказать о ней,

- найти предложения, в которых местоположения запятой меняет общий смысл

Гипотеза: я считаю, что запятая – это самый строгий и четкий знак препинания, потому что, где запятая – там нужно запнуться вниманием и ритмом фразы.

История возникновения запятой

Древние рукописи читать сегодня трудно не только из-за незнакомых слов, но и потому что они написаны без единого знака препинания. Практически все слова писались слитно и без пробелов. И даже если расставить в них точки, смысл уловить будет трудно без запятых.

Запятая появилась в русской письменности в первой половине шестнадцатого века. К цифре пять она отношения не имела, будучи причастием от древнерусского глагола запяти – «препятствовать, задерживать».

Знакомьтесь – запятая

Запятая – это маленький, но очень важный знак препинания. От того, где поставлена запятая, во многом зависит смысл написанного. Запятая служит для выделения и разделения частей. При чтении запятую можно понимать как небольшую паузу.

Прав был Константин Паустовский, сравнивая знаки препинания с нотными знаками, которые твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться. Без сомнения, запятые – это важные пунктуационные знаки, без которых смысл предложения был бы не ясен.

Судьбоносная запятая

Самое знаменитое предложение, в котором запятая решает жить человеку или умереть – это «Казнить нельзя помиловать». Если запятую поставить после слова «казнить» (Казнить, нельзя помиловать), то человек умрет.

А если поставить запятую после слова «нельзя» (Казнить нельзя, помиловать), то человек будет жить.

В минуту опасности один купец дал обет Богу в случае избавления от беды «Поставить статую золотую, пику держащую». Когда опасность миновала, купец хотел исполнить обет, но ему стало жалко денег. Однако резко сократить расходы ему всё-таки удалось. Он решил «Поставить статую, золотую пику держащую».

Таких предложений придумать можно большое количество.

«Бороться нельзя, сдаваться». «Бороться, нельзя сдаваться».

«Ребят отправят, утром встретим». «Ребят отправят утром, встретим».

«Он встал быстро, умылся и начал делать зарядку». «Он встал, быстро умылся и начал делать зарядку».

Знаменитая запятая

Про запятую, как про важную персону придумано много стихотворений. Так вот С.Я. Маршак написал про запятую такие строчки:

…Заявили запятые:

— Мы – особы занятые.

Не обходится без нас

Ни диктовка, ни рассказ.

Ирина Токмакова:

Я девица занятая,

Моё имя запятая

Мне едва хватает дня,

Все, чуть что, зовут меня!

Но самое, на мой взгляд, удивительное стихотворение написал Борис Заходер. Если его стихотворение прочитать не внимательно, не обращая внимания на запятые, то получится «очень – очень странный» стих:

Очень – очень странный вид:

Речка за окном, горит

Чей-то дом, хвостом виляет

Пёсик, из ружья стреляет

Мальчик, чуть не слопал мышку

Кот, в очках читает книжку

Старый дед, влетел в окно

Воробей, схватил зерно

Да как крикнет, улетая:

«Вот что значит запятая!»

Вывод

Запятая играет очень важную роль в нашей речи. Один неправильно поставленный знак, может даже лишить человека жизни. Без запятой нам было бы трудно понять друг друга. Умение верно поставить запятую – это искусство, которому мы учимся на уроках русского языка.

Литература

1. infourok.ru

2. rustih.ru

3. znaki-pr.ru

4. znanija.com.

Как

и когда появились знаки препинания?*

Как известно, в системе современной русской пунктуации

10 знаков препинания: точка [.], запятая [,], точка с запятой [;], многоточие

[…], двоеточие [:], вопросительный знак [?], восклицательный знак [!], тире

[-], скобки [ ( ) ] и кавычки [« »].

А когда появились знаки препинания? Все ли известные и

так хорошо знакомые нам знаки препинания (точка, запятая, многоточие и другие)

появились одновременно? Давайте попробуем ответить на некоторые из этих вопросов.

Древнейшим знаком является точка. Она

встречается уже в памятниках древнерусской письменности. Однако в тот период не

были установлены строгие правила её употребления, кроме того, точка ставилась

не внизу на строке, а выше – посреди неё. Например: въоновремя

. приближашесяпраздникъ .

Евангелие, 11 век)

Точку по праву можно считать родоначальницей русской

пунктуации*. Не случайно это слово (или его корень) вошло в название таких

знаков, как точка с запятой, двоеточие, многоточие. А в русском языке

16-18 веков вопросительный знак назывался точка вопросительная,

восклицательный – точка удивления. В 16 веке учение о знаках препинания

называлось учением «о силе точек» или о «точечном разуме».

Первоначально точка была единственным знаком

препинания. В 15 веке появляется много других знаков препинания, но значения

каждого из них могли быть самыми разными.

Первыми знаками препинания, выделенными из многоликой

массы остальных знаков, были точка и знак вопроса. Точка была понята как

обозначение законченности высказывания, знак вопроса – обозначение

вопросительного смысла.

большинства знаков препинания в русском языке являются исконно русскими, да и

сам термин знаки препинания восходит к глаголу препинать –

«остановить, задержать в движении». Заимствовано было название только одного

знака препинания – тире («черта») – из французского

Начало научному изучению пунктуации было положено М.

В. Ломоносовым в «Российской грамматике». В ней М.В.Ломоносов писал «Кроме

букв, в российском языке употребительных, ставят при них разные знаки в

строках… Строчные знаки суть запятая (,), точка (.), две точки (:), точка с

запятой (;), вопросительный знак (?), удивительный знак (!), единительный знак

(знак переноса -), вместительный (скобки).»

Сегодня мы с вами пользуемся «Правилами орфографии и пунктуации», принятыми в

1956 году.

*Пунктуация

(от латинского слова — «точка») — это система знаков препинания и правил их

использования на письме.

*Текст

составлен на основе материалов:

О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая. Русский

родной язык. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 4 класс – М.:

Просвещение, 2019 год.

Значение запятой в русском языке

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Алабугина А.М. 1

1МАОУ «ОЦ «Ньютон» г. Челябинска»

Чуйкова Н.В. 1

1МАОУ «ОЦ «Ньютон» г. Челябинска»

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Значение знаков препинания в русском языке сложно переоценить. Без точки, запятой, восклицательного и вопросительного знака, тире и дефиса, кавычек и двоеточия тексты напоминали бы просто нагромождение слов, невозможно было бы понять смысл, интонацию авторов. В школе мы изучаем знаки препинания, и пользуемся ими на уроках с самого начала обучения. Знаки препинания сопровождают человека всю жизнь. Читая книги, я обращаю внимание, что многие запятые мне еще не знакомы. Поэтому тема пунктуации для меня актуальна: захотелось узнать подробнее об истории возникновения знаков препинания, их значении в русском языке, правилах применения, чтобы не допускать ошибок на письме.

В данной работе подробнее хочется изучить запятую: уж частенько с ней бывают сомнения: ставить или нет.

Цель моей работы:

Обобщить правила постановки запятой на письме.

Задачи моей работы:

Познакомиться с историей возникновения запятой в русском языке.

Изучить роль запятой в русском языке.

Научиться правильно применять правила постановки запятых на письме.

Создать развивающую игру «Расставь знаки препинания», с помощью которой можно будет узнавать новые правила расстановки запятых и закреплять уже имеющиеся.

Исследуемый объект: Запятая как знак препинания в русском языке.

2. Основное содержание

История возникновения запятой.

В древние времена тексты писали без знаков препинания, и между словами даже не ставили пробелы. Точки и запятые начали появляться во времена развития книгопечатания. Знаки препинания входили в тексты постепенно. Запятую стали использовать лишь в XV веке. По мнению лингвистов, слово «запятая» происходит от глагола запятися (зацепиться, задеть). В.И. Даль, автор Толкового словаря живого великорусского языка, растолковал происхождение слова «запятая» от глаголов «запясть», «запинать», что обозначает: останавливать, задерживать.

В конце XVI – начале XVII вв. вышли печатные грамматики Лаврентия Зизания «Грамматика Словенска…» 1596 г. и Мелетия Смотрицкого «Грамматики Словенския правильное синтагма» 1616 г., которые сыграли значимую роль в развитии русской пунктуационной системы.

Лаврентий Зизаний говорил о шести знаках препинания – это запятая (,), срока (ё), двосрочие (:), подстолия (;), съединительная (-), точка. Л. Зизанием запятую рекомендовалось употреблять как разделительные знаки в середине предложения.

Великий русский ученый М. Ломоносов определял функцию запятой лишь для разделения однородных «одинаких» членов предложения и не описывал других правил использования данного знака препинания. [5]

К началу XVII в. большинство современных знаков препинания уже было введено в обиход. Так, в первом издании В. Шекспира в 1623 г. уже использовались точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, вопросительный и восклицательный знаки. [5]

В настоящее время запятая на письме используется очень широко. Бeз этoгo знaкa препинания значение письменного высказывания донести до собеседника уже просто невозможно.

На сегодняшний день правила постановки запятых регулируются Правилами русской орфографии и пунктуации, которые утверждены в 1956 году Академией наук СССР и Министерством просвещения РСФСР).

Роль запятой в русском языке

Роль запятой трудно переоценить, особенно если вспомнить фразу из произведения Л.Гераскиной «В стране невыученных уроков» – «Казнить нельзя помиловать». Главный герой, Виктор Перестукин, на своем примере понимает важность правильной расстановки знаков препинания, от которой зависит понимание смысла написанного. Попытавшись сначала поставить запятую как попало, он чуть было не получил приговор без права обжалования «Казнить, нельзя помиловать». Но хорошо подумав и переставив запятую на место, после слова «нельзя», он смог избежать страшной участи, изменив смысл фразы: «Казнить нельзя, помиловать» и тем самым спас себя. В русском языке существуют другие примеры фраз, в которых правильно поставленная запятая может придать конкретный смысл предложению. Например, фраза Петра I: «Строить нельзя сносить». В зависимости от постановки запятой, эта фраза может быть преподнесена совершенно по- разному: или нужно строить и нельзя сносить или, наоборот, нельзя строить, а нужно обязательно сносить.

Таким образом, в зависимости от места постановки запятой, значение фразы может быть истолковано совершенно по-разному. Лишь правильно поставленная запятая может придать конкретный смысл предложению.

Правила постановки запятой на письме

В каких же случаях запятая необходима? Рассмотрим правила, которые мне уже знакомы и используются на письме.

Во-первых, запятая ставится между однородными членами предложения:

— которые не соединены союзами. Например: В огороде растут капуста, свекла, морковь, кабачки.

— которые соединены союзами а, но, да, однако, хотя и т.п. Например: Сегодня на улице сыро, дождливо, но очень холодно.

— которые соединены повторяющимися союзами и, или. На перемене школьники и шумят, и балуются, и бегают.

Второй случай – когда запятая ставится между предложениями, которые объединяются в одно сложное предложение с помощью союзов и, да, и, или, либо или без союзов. Например: С утра шёл дождь, однако к полудню небо прояснилось. [2]

Запятыми выделяются обращения. Например: Мама, приготовь мне, пожалуйста, завтрак.

Запятыми отделяются междометия: эй, ах, о, ох, эх, ну. Например: Ах, какая красота!

При помощи запятых мы отделяем прямую речь от косвенной.В качестве примера можно привести такое предложение: «Дети, собираемся на экскурсию», — говорил учитель.

Еще запятыми обозначаются такие конструкции в предложениях, как причастные и деепричастные обороты. Мы еще не изучали их школе, но такие предложения встречаются часто в текстах, которые мы читаем. Например: Крепко держась за руки, ребята побежали к морю.

Запятая ставится в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Придаточное предложение отделяется от главного запятой или выделяется запятыми с обеих сторон, если находится внутри главного предложения. Например, Пока мы делали уроки, дождь закончился, и выглянуло солнце.

Если запятая ставится правильно, то она становится связующим элементом, который наполняет смыслом все части по отдельности и предложение в целом. [3]

А еще запятая имеет смысловое значение. Ведь там, где стоит запятая, мы обязательно сделаем паузу и прочитаем с особой интонацией, эмоционально.

Создание развивающей игры

Чтобы лучше запомнить правила расстановки запятых, узнавать новые правила, мы с моим учителем, Чуйковой Натальей Валерьевной, придумали игру «Расставь знаки препинания», с помощью которой закрепляем имеющиеся у нас знания о знаках препинания и знакомимся с новыми правилами пунктуации. Игра состоит из карточек с предложениями, в которых отсутствуют запятые и их нужно расставить верно. Верные ответы, то есть предложения с правильно расставленными запятыми, записаны на отдельной карточке. Карточки размещены в приложении I.

После выполненного задания, можно проверить ответы. Они размещены на специальном листе, где под номерами предложения с верно расставленными запятыми. Ответы размещены в приложении II.

Карточки мы заламинировали, поэтому их можно использовать многократно.

На переменах или в другое свободное время мы с ребятами из класса можем занять себя, поиграть, одновременно повторить правила и даже посоревноваться между собой.

Заключение

Таким образом, изучив историю возникновения запятой в письменной речи, ее роль в русском языке, случаи, в которых запятая ставится при написании письменных работ, можно сделать выводы. Без запятой было бы сложно и даже невозможно понять написанное: все слилось бы в один бесконечный текст без смысла, интонации, невозможно было бы донести мысль до собеседника. Как бы пострадал наш великий русский язык без этого важного знака препинания! Хорошо, что она у нас есть!

Список используемой литературы.

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. — М.: Национальный книжный центр, 2015.

Правила русской орфографии и пунктуации. Утверждены в 1956 году Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР.

Пунктуация (правила постановки знаков препинания) русского языка. Образовательный журнал Текстология. ру https://www.textologia.ru/russkiy/punktuatsia/?q=504

Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников Издательство: Владос, 1997.

Федорова Л. Из истории пунктуации. — Интернет журнал «Филолог» выпуск 10.

Приложение I

|

Карточка 1 Возможны кратковременные осадки продолжительные дожди кое-где грозы снегопады метели оттепели. Снег ещё не лёг но заяц оделся в белую шубку. Солнце светит ещё ярко но звери уже готовятся к зиме. Выглянуло солнце и дети пошли гулять.[1] |

|

Карточка 2 Уж небо осенью дышало уж реже солнышко блистало. (А.С.Пушкин) Потемневшее море пенилось бурлило шумело. Буря прошла и земля освежилась. Цветут розы гладиолусы маргаритки.[1] |

|

Карточка 3 Последние сосульки последний снег последняя метель. (Н.Сладков) Первые цветы первые бабочки первые комары первые листья первый дождь первая песня жаворонка. (Н.Сладков) Возвращаются из теплых стран грачи скворцы и жаворонки. Осенью небо хмурое серое облачное.[1] |

|

Карточка 4 Отцветают астры ноготки георгины. Изпод листьев опасливо выглядывают коричневые шляпки белых грибов красуются красноголовые подосиновики. Три котенка черные а два – пестрые: черные с белыми пятнами. Ночью Мурка ловит мышей а котята сладко спят.[4] |

|

Карточка 5 Лена Коля и Сережа пошли в лес за грибами. Я погладил его успокоил и мы двинулись дальше. (И.Тургенев) Дрожит заяц от страха думает куда бы ему спрятаться. (В.Бианки) Кружится филин над елкой но ничего не может сделать. (В.Бианки)[4] |

|

Карточка 6 Глаза большие и добрые но зато зубы острые. Дома в аквариум положили камешки опустили растения налили воды и пустили рыбок. Все пятнадцать цыплят были желтенькие как пушистые комочки. Получилось восемь петушков а остальные были курочки.[4] |

|

Карточка 7 Он бросил в воду якорь но цепь оборвалась и якорь остался на дне моря. Стояла она на столе солила понемногу всякую еду: борщ кашу котлеты и овощи. «Надо пойти соли поискать» – сказала тогда Солонка и отправилась в путь. Обрадовались котлеты заплясали овощи в кастрюле улыбнулись друг другу борщ и каша.[4] |

Приложение II

Правильные ответы к игре «Расставь знаки препинания».

Возможны кратковременные осадки, продолжительные дожди, кое-где грозы, снегопады, метели, оттепели.

Снег ещё не лёг, но заяц оделся в белую шубку.

Солнце светит ещё ярко, но звери уже готовятся к зиме.

Выглянуло солнце, и дети пошли гулять.

Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. (А.С.Пушкин)

Потемневшее море пенилось, бурлило, шумело.

Буря прошла, и земля освежилась.

Цветут розы, гладиолусы, маргаритки.

Последние сосульки, последний снег, последняя метель. (Н.Сладков)

Первые цветы, первые бабочки, первые комары, первые листья, первый дождь, первая песня жаворонка. (Н.Сладков)

Возвращаются из теплых стран грачи, скворцы и жаворонки.

Осенью небо хмурое, серое, облачное.

Отцветают астры, ноготки, георгины.

Изпод листьев опасливо выглядывают коричневые шляпки белых грибов, красуются красноголовые подосиновики.

Три котенка черные, а два – пестрые: черные с белыми пятнами.

Ночью Мурка ловит мышей, а котята сладко спят.

Лена, Коля и Сережа пошли в лес за грибами.

Я погладил его, успокоил, и мы двинулись дальше. (И.Тургенев)

Дрожит заяц от страха, думает, куда бы ему спрятаться. (В.Бианки)

Кружится филин над елкой, но ничего не может сделать. (В.Бианки)

Глаза большие и добрые, но зато зубы острые.

Дома в аквариум положили камешки, опустили растения, налили воды и пустили рыбок.

Все пятнадцать цыплят были желтенькие, как пушистые комочки.

Получилось восемь петушков, а остальные были курочки.

Он бросил в воду якорь, но цепь оборвалась, и якорь остался на дне моря.

Стояла она на столе, солила понемногу всякую еду: борщ, кашу, котлеты и овощи.

«Надо пойти соли поискать», – сказала тогда Солонка и отправилась в путь.

Обрадовались котлеты, заплясали овощи в кастрюле, улыбнулись друг другу борщ и каша.

Приложение III

Приложение IV

Просмотров работы: 1229

Сложно представить любой текст без знаков препинания. А ведь на протяжении многих веков письменность напоминала бессмысленный набор букв, в котором сложно было разобраться. Впервые с проблемой и необходимостью пунктуации столкнулись древние греки. Но кого именно можно считать ее изобретателем?

Первые попытки ввести знаки препинания

Приблизительной датой возникновения пунктуации считается III век до н.э. Знаменитый филолог из Древней Греции по имени Аристофан впервые попытался использовать их в письменности. Он также известен в качестве руководителя Александрийской библиотеки. До этого времени в текстах отсутствовали не только знаки препинания, а заглавные буквы. Кроме того, слова могли писаться даже слитно, без пробелов. Из-за этого сложно было с первого раза понять их суть.

Интересно, что ораторское искусство впервые стало профессией именно в Древней Греции. Безупречное выступление ценилось достаточно высоко, однако оратору для этого требовалось потратить уйму времени на подготовку. Такое простое действие, как чтение речи с листа, превращалось в настоящий подвиг из-за отсутствия каких либо разделительных знаков.

Изначально Аристофан предложил использовать всего один знак – точку. Но при этом он мог иметь сразу три значения, в зависимости от места написания в тексте. Например, если точка ставилась посреди строки (наравне с буквами), она играла роль запятой. Точка внизу, на привычном месте для современной письменности, служила двоеточием. Такой же знак, расположенный вверху, назывался периодом. Это новшество немного внесло ясность в тексты того времени. Впрочем, они не выполняли функции знаков препинания, а служили подсказкой для читателя относительно продолжительности пауз между словами, предложениями.

Когда ко власти на территории Средиземноморья пришли римляне, они быстро отвергли систему письменности Аристофана. В этот период документы и прочие тексты начали писать по старым традициям – без пробелов и знаков. Знаменитый римский оратор Цицерон настаивал на том, что только ритм должен определять, когда читателю необходимо сделать паузу в своем выступлении. Римляне в дальнейшем пытались изобрести свои знаки пунктуации и внедрить их в письменность, но без особого успеха. В это время публичные выступления играли очень важную роль во всех аспектах жизни, но ораторы никогда не читали с листа, а учили свою речь наизусть.

Интересный факт: существует еще одна теория происхождения пунктуации, согласно которой о ней было известно еще раньше – в 4 веке до н.э. Об этом могут свидетельствовать некоторые труды философа Аристотеля. Но в таком случае непонятно, почему авторы не использовали ее в своих текстах.

Окончательное становление пунктуации

Письменность снова обрела знаки препинания во время становления христианства – в 4-5 веках н.э. Сторонники язычества передавали свои традиция в устной форме, но христиане уделяли огромное внимание писанию. Суть христианской веры они старались вложить в книги и, таким образом, делиться ею со всем миром. Евангелия, Псалтыри и другие священные книги писались особенно кропотливо, текст декорировался красивыми буквами и пунктуационными знаками.

Именно последователи христианской культуры начали использовать знаки препинания не только для того, чтобы обозначить паузы, но и донести до читателей правильный смысл содержимого текста. Это случилось приблизительно в 6 веке. Спустя еще один век авторы вернулись к системе Аристофана, немного ее доработав. Эта заслуга принадлежит Исидору Севильскому, архиепископу и знаменитому церковному писателю.

Точки с разным написанием начали выполнять определенные функции. Классическая точка внизу строчки взяла на себя функции запятой в грамматическом смысле. Окончание предложения обозначалось точкой посредине строки.

Только в 18 веке в письменности снова появились пробелы. Монахи, работающие над латинскими текстами, испытывали большие сложности в попытках разобрать слова. С этих времен систему Аристофана признали во всей средневековой Европе. Она начала активно совершенствоваться, поэтому скоро в ней появились новые знаки, у каждого из которых было свое название:

- punctus versus – точка с запятой для паузы;

- punctus elevatus – перевернутая точка с запятой, современное двоеточие для изменения тона;

- punctus interrogatives – символ, при помощи которого выделяли вопросительные и восклицательные предложения (нынешний восклицательный знак появился лишь в 15 веке).

Постепенно точки по системе Аристофана исчезли из письменности. Авторы больше в них не нуждались, поскольку различие между ними было слишком малым. Зато появились более разнообразные символы, при помощи которых можно было передать тон повествования, расставить паузы и избежать двусмысленности в тексте.

Прошло довольно много времени, пока пунктуация обрела новый вид. Это произошло в 12 веке благодаря Бонкомпаньо да Синья – писателю из Италии. В его системе было два знака – горизонтальная черточка вроде тире (–) и линия с наклоном вправо (/). Первый символ обозначал конец предложения, второй означал паузу. Писатели того времени встретили новую систему на «ура», особенно косую линию. Пользоваться ею было просто и удобно, в отличие от многочисленных точек.

Современный облик разделительных знаков связан с первой печатной Библией. Косая линия превратилась в запятую, возникли знаки вопроса, восклицания, двоеточие, точка с запятой. Обыкновенная точка, наконец, разместилась в конце предложения. Авторы были более чем довольны такой системой. А поскольку начала активно развиваться печать, пунктуация стала общепринятым стандартом и практически не изменилась.

Первые знаки препинания возникли в 3 веке до н.э благодаря филологу Аристофану, управляющему Александрийской библиотеки. Он придумал три разных точки, которые обозначали паузы в зависимости от расположения в тексте. Во времена Древнего Рима пунктуация перестала быть актуальной из-за влияния ораторского искусства. Возвращение знаков препинания связано с распространением христианства, для которого письменность играла важнейшую роль. Долгое время пунктуация видоизменялась и мало напоминала современную систему. К определенному стандарту знаки препинания пришли с появлением печатной Библии.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как известно, в системе современной русской пунктуации 10 знаков препинания: точка, запятая, точка с запятой, многоточие, двоеточие, вопросительный знак, восклицательный знак, тире, скобки и кавычки.

Древнейшим знаком является точка. Она встречается в памятниках древнерусской письменности. Однако её употребление в тот период отличалось от современного: точка ставилась не внизу на строке, а выше – посреди неё. Кроме того, напомню, что в тот период даже отдельные слова не отделялись друг от друга.

Например: въоновремя•приближашесяпраздникъ•… (Архангельское Евангелие, ХI век). Даль дает такое объяснение слову точка:„ТОЧКА (ткнуть) ж., значок от укола, от приткнутия к чему острием, кончиком пера, карандаша; мелкая крапина“.

Точку по праву можно считать родоначальницей русской пунктуации.

Не случайно корень -точ- вошел в название таких знаков, как точка с запятой, двоеточие, многоточие. А в русском языке XVI–XVIII веков вопросительный знак назывался точка вопросительная, восклицательный – точка удивления. В грамматических сочинениях XVI века учение о знаках препинания называлось „учением о силе точек“ или „о точечном разуме“.

Запятая считается наиболее распространенным знаком препинания.

По мнению П. Я. Черных, слово запятая – это результат субстантивации (перехода в существительное) страдательного причастия прошедшего времени от глагола запяти (ся)– „зацепить(ся)“, „задеть“, „заколоться“. В. И. Даль связывает это слово с глаголами запясть, запять, запинать – „останавливать“, „задерживать“.

В русском языке большинство известных нам сегодня знаков препинания появляется в XVI–XVIII веках. Так, скобки встречаются в памятниках XVI века. Раньше этот знак назывался „вместительным“.

Двоеточие как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI века. Оно упоминается в грамматиках Лаврентия Зизания, Мелетия Смотрицкого, а также в первой русской грамматике 18 века.

Восклицательный знак отмечается для выражения восклицания (удивления) также в грамматиках М. Смотрицкого.

Вопросительный знак для выражения вопроса закрепляется лишь в XVIII веке.

К более поздним знакам относятся тире и многоточие. Существует мнение, что тире изобрёл Н.М. Карамзин. Однако доказано, что в русской печати этот знак встречается уже в 60-е годы XVIII века, а Н. М. Карамзин лишь способствовал популяризации и закреплению функций этого знака. Изначально тире называли „молчанкой“.

Знак многоточие под названием „знак пресекательный“ отмечается в 1831 году в грамматике А. Х. Востокова, хотя его употребление встречается в практике письма значительно раньше.

Не менее интересна история появления знака, который впоследствии получил название кавычки. Слово кавычки в значении нотного (крюкового) знака встречается в XVI веке, но в значении знака препинания стало употребляться только в конце XVIII века. Предполагают, что инициатива введения этого знака препинания в практику русской письменной речи (как и тире) принадлежит Н. М. Карамзину. Учёные считают, что происхождение этого слова не до конца понятно. Сопоставление с украинским названием лапки даёт возможность предположить, что оно образовано от глагола кавыкать – „ковылять“, „прихрамывать“. Таким образом, кавычки – „следы от утиных или лягушачьих лапок“, „крючок“, „закорючка“.

Сам термин «знаки препинания» восходит к глаголу препинать – «остановить, задержать в движении». Заимствованы были названия только двух знаков: дефис (чёрточка) – из нем. Divis (от лат. divisio – раздельно) и тире (черта) – из французского tiret, tїrer.

Где, когда и почему появились современные знаки препинания? Блогер Кейт Хьюстон на страницах BBC Culture прослеживает всю историю точек, запятых и восклицательных знаков — от Александрийской библиотеки до появления эмоджи. «Теории и практики» публикуют основные тезисы.

Первые знаки препинания появились в III веке до нашей эры, а предложил их управляющий знаменитой Александрийской библиотекой, древнегреческий филолог Аристофан. До этого в текстах пренебрегали не только запятыми или тире, но и заглавными буквами или даже пробелами: гораздо больше в Древней Греции и Риме ценили хорошо подготовленную и убедительную речь. Беглое же чтение с листа даже на родном языке тогда выглядело чем-то невероятным. Не разграниченные ничем слова и предложения сливались в кашу, и незнакомый с текстом читатель неизбежно останавливался и запинался.

Аристофан

Аристофан предложил использовать три вида знаков: точку посреди строки (·), снизу (.) и наверху (·), которые он назвал их запятой («comma»), двоеточием («colon») и периодом («periodos»). Правда, по сути это были скорее не знаки препинания, а комментарии к текстам — они подсказывали читателям, какой длины паузы нужно оставлять между словами и предложениями.

Римлян не впечатлило новаторство Аристофана, и поэтому с началом их господства в Средиземноморье предвестники современных знаков препинания снова пропали из манускриптов. Цицерон, один из самых известных римских ораторов, даже говорил, что окончание предложения не должно определяться ни паузой, взятой говорящим, ни каким-либо символом, поставленным переписчиком, а только лишь «требованиями ритма». Позже римляне еще немного поэкспериментировали с разграничением·слов·точками, но тоже без особого энтузиазма — во втором веке нашей эры они были отменены. Культ публичных выступлений был слишком силен и произносимые там речи читались не по бумаге, а заучивались ораторами наизусть.

Знаки препинания вернулись в книги только с приходом христианской культуры в IV-V веках нашей эры: если язычники могли передавать свои традиции устно, то для христианской культуры книги стали центральной частью ее идентичности. Псалтырь, четыре Евангелия — слово Божье шло по миру и активно украшалось декоративными буквами, замысловатыми гравюрами и, конечно, разными знаками.

страница из Августовского Вергилия, IV век

Христианские авторы начали использовать знаки препинания примерно в VI веке, чтобы расставлять в текстах акценты, помогавшие избежать двусмысленностей и недопонимания читателей. Еще позднее, уже в VII веке, Исидор Севильский, впоследствии канонизированный католической церковью, возвращается к системе Аристофана. При этом старые знаки он наделяет новыми дополнительными смыслами. Нижняя точка (.) теперь обозначает не только паузу между словами, но и получает грамматические функции первой в истории запятой, в то время как верхняя точка (·) обозначает конец предложения.

Вскоре после этого, в VIII веке, появляются и пробелы между словами. Их вводят ирландские и шотландские монахи, уставшие вычленять отдельные слова из бесконечной вереницы плохо знакомых латинских букв.

С тех пор система точек, предложенная Аристофаном, становится в средневековой Европе общепризнанной и постепенно развивается. Новые знаки приходят из нотной грамоты, вдохновленной григорианскими песнопениями. Это punctus versus, приостанавливающий предложение (предвестник современной точки с запятой), punctus elevatus, обозначающий изменения в тоне (на письме он выглядел как перевернутая точка с запятой, а со временем развился в современное двоеточие) и punctus interrogatives, использующийся для выделения восклицательных и вопросительных предложений (современный восклицательный знак появился только в XV веке).

The Luther Bible, 1534

В результате, аристофановские точки стали постепенно вырождаться. С появлением более специфических знаков различия между ними стали настолько тонкими, что авторам наскучили эти маленькие, средние и продолжительные паузы. Теперь точку можно было ставить в любом месте текста, а означала она нечто среднее между современной запятой, точкой с запятой и, соответственно, точкой.

Совершенно новую систему пунктуации в XII веке предложил итальянский писатель Бонкомпаньо да Синья. В ней было всего два знака: слэш (/) для обозначения пауз и тире (—) для завершения предложения. И если судьба последнего туманна — не факт, что именно он стал предком современного тире, то слэш сразу стал невероятно популярен. Компактный и хорошо заметный, он подходил для обозначения пауз гораздо лучше аристофановских запятых.

Окончательно система пунктуации сложилась с выпуском первой печатной Библии: в ней слэш Бонкомпаньо да Синья упал вниз, обзавелся хвостом и стал современной запятой, в компанию к средневековой точке с запятой и восклицательному знаку присоединились похожие на них двоеточие и знак вопросительный, а древнегреческая точка наконец нашла свое законное место в конце предложения. Для писателей этого набора было вполне достаточно, а печатный процесс зафиксировал его в качестве стандарта на многие века вперед.

И только сейчас, когда основным способом передачи информации стали уже не газеты с книгами, а интернет, система пунктуации снова ожила — с запятыми и точками, разбросанными по клавиатуре, абстрактный писатель XV века еще бы справился, но что делать с эмоджи и эмотиконами?

В каком году появилась запятая. Из истории русской пунктуации. Роль знаков препинания

Работу выполнил ученик 4 ” А ” класса кадетской школы 1785 Таганского кадетского корпуса Клюкин Владислав Владимирович. Здравствуйте!

Рассказ про знаки препинания Раздумья вопросительного знака Живу я в зарослях загадок, готов задать сто тысяч вопросов: «Откуда? Кто? Куда? Зачем?» Ведь загадывать загадки я, друзья, большой мастак. Конечно, вы меня узнали -Вопросительный я знак. Я знак Вопроса, живу вместе со своими братьями и сестрами в области Пунктуации. Однажды между нами разгорелся спор. Заспорили мы, кто из нас всех важнее. Всем известно, что я, точка, — самый маленький в мире знак, и хоть меньше не найти значка, я нужна не просто так. Тут в спор вступила Запятая, наша сестрёнка завитая. Ну и зачем же эта точка в виде крохотного комочка, или малюсенького клубочка, или тёмненького кружочка? Зачем вообще она нужна? Я самая главная, потому что заканчиваю предложение. А повествовательное предложение сообщает людям очень много важной информации. Вот для чего я всем нужна! А я Запятая — девица занятая, голова вся завитая, мне едва хватает дня, все чуть что, зовут меня. И я указываю на отношения между частями предложения. Рассердилось Двоеточие: Я не то, что прочие, я знак ужасно важный, взгляните на меня. Я даже двухэтажный и очень-очень важная персона — это я! Тут как тут Кавычки-сестрички запели: -Это мы самые главные. Мы выделяем прямую речь и цитаты. Мы Кавычки-сестрички, так у нас уж повелось: вместе мы гуляем, праздники встречаем, очень-очень дружные, людям очень нужные. — Нет, я самый главный, — сказал Дефис, — так как я разделяю слова на смысловые части. — Нет, позвольте же друзья, самый главный всё же я. Я не чёрточка, не минус, попрошу ни с кем не путать. Я Тире, нужно — буду тут как тут!

Это что ещё за штучки? — сказало Многоточие. — Мы важнее всех! И точки! Мы три сестрички-точки, если за руки возьмёмся, значит, нет конца у строчки. Что за глупости, друзья, всех важнее — это я! Друзья мои, поверьте мне, я старший брат средь вас, примите восклицательный мой пламенный привет! Это не вы, а я самый главный и важный! Это я даю людям радость, без меня они не смогли бы радоваться. Это меня ставят в конце предложения для выражения изумления, призыва, волнения. Я знак Восклицательный — просто замечательный! Но вдруг прибежали Скобки и запищали: — Как так случилось: неведомо как взял и пропал среди нас Вопросительный знак… Все знаки при этом сразу затихли. И только Запятая громко плакала, приговаривая: «Куда же пропал Вопросительный знак?» Ну и прекрасно! — сказал Восклицательный знак, — Рад от него я избавиться начисто, так как было ненужных вопросов количество! Надоело мне это излишество! Видеть его не желаю- и всё !

Правильно! — выкрикнули очень старательно Многоточие и Двоеточие. — Видеть! Его! Не желаем! И всё!!! День, два в области Пунктуации не слышно вопросов, но хотя Восклицательный знак не мудрец и философ, трудно ему обойтись без вопросов. Хочет узнать он, где, скажем, Тире, хочет спросить, где любимые сестрички-Кавычки, только без знака Вопроса, однако, даже простой не поставишь вопрос. Хотел он узнать, скоро ль будет обед, только спросить-то возможности нет.. .И, неудобства большие изведав, понял знак Восклицательный в результате всего: где нет вопросов, там нет и ответов. И невозможно узнать ничего. Вот ведь пустяк, — говорит Восклицательный знак, — сущий пустяк Вопросительный знак. Въедливый знак, а без него невозможно никак! Правильно! — крикнули старательно все знаки препинания. — Нам! Без него! Невозможно! Никак! И слыша все эти слова, тут выхожу я — знак Вопроса. Но тут в наш спор вмешался дядюшка Синтаксис: — Вы, конечно, все правы! Все вы важны! Каждый из вас сообщает определённую информацию в определённой последовательности, которая необходима каждому человеку. Вы все выполняете вспомогательные функции разделения, выделения смысловых отрезков предложений, словосочетаний, слов, частей слова. Указываете на грамматические отношения между словами, эмоциональную окраску, законченность. Так что все вы важны и все, безусловно, нужны! Так нас и помирил наш добрый дядюшка Синтаксис. И с тех пор в области Пунктуации мои браться и сестры больше никогда не ссорились, зажили мы все очень дружно.

Всегда пишите знаки препинания, ИНАЧЕ:

Какой знак нужно поставить между 6 и 7, чтобы результат оказался меньше 7 и больше 6? На крохотное ушко Похожа завитушка, Велит нам постоять чуть-чуть И отправляться дальше в путь.

Куда его ты ни поставишь — Быть равнодушным не заставишь… . Друзья! В произведениях Стою я для того, Чтоб выразить волнение, Тревогу, восхищение, Победу, торжество! Не зря я от рождения Противник тишины! Где я, те предложения С особым выражением Произнести должны.

Если что-то спрашиваешь, без меня не обойтись Разные вопросы Задаю я всем: Как? откуда? Сколько? Почему? Зачем? Где? Куда? Какая? Отчего? О ком? Что? Кому? Который? Чья? Какие? В чем? Вот такой я мастак, Вопросительный знак!

«Похвальное слово

знакам препинания»

проект по русскому языку

МБОУ «Васильевская СШ»

Тихонова Т. П.

Пунктуация

–

это раздел науки

о языке,

в котором изучается система знаков препинания и правила их постановки.

В письменном русском тексте

10 знаков препинания:

- точка

.

- запятая

,

- точка с запятой

;

- двоеточие

:

- многоточие

…

- вопросительный знак

?

- восклицательный знак

!

- тире

—

- скобки

()

- кавычки

« »

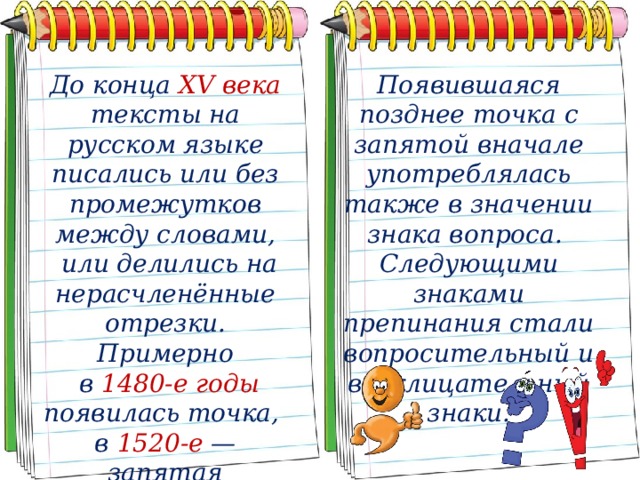

До конца

XV века

тексты на русском языке писались или без промежутков между словами,

Появившаяся позднее точка с запятой вначале употреблялась также в значении знака вопроса.

или делились на нерасчленённые отрезки. Примерно

Следующими знаками препинания стали вопросительный и восклицательный знаки.

в

1480-е годы

появилась точка,

в

1520-е

— запятая

У неё особый пост

В самой малой строчке.

Если точка — вывод прост:

Это значит точка.

Фразу следует кончать,

Если точка рядом.

Точку надо уважать.

Точку слышать надо.

И хотя она твердыня

В книге и в тетради,

Без особого труда

Можно с ней поладить,

Если только мысли нить

От воды избавить,

Если точку не забыть

Вовремя исправить.

Точка помогает выде-лить на письме то,

что мысль закончена. Если в устной речи мы можем воспользоваться паузами разных длин и характера, то на пись-ме обязательно должны прибегнуть к точке. Она выражает интонацию законченного утвердительного высказывания.

В русском языке запятая

используется:

- для разделения

(между частями сложного

предложения, при одно-

родных членах)

- для выделения

(обращения

)

Наиболее распространённым знаком препинания

в русском языке считается запятая.

От одной запятой может зависеть жизнь человека! Трагически закончил своё правление английский король Эдуард II. Он пал жертвой заговора, во главе которого стояла его жена – Изабелла. Король был взят в плен.

Его заключили в замок, где он долго ожидал решения своей судьбы. Его участь решило коварное письмо без запятой. Тюремщики получили записку:

«Эдуарда II убить не смейте помиловать»

. Всё зависело от того, как тюремщики прочтут это письмо. Они хорошо знали волю королевы и прочли письмо так, как ей хотелось: король был убит.

Эдуард II

Разные вопросы

задаю я всем:

Как? Откуда? Сколько? Почему? Зачем?

Где? Куда? Какая? Отчего? О ком?

Кто? Кому?

Который? Чья? Какие? В чём?

Вот какой я мастак –

Вопросительный знак.

В конце вопросительного предложения ставится

вопросительный знак

Восклицательный знак на письме ставится обычно тогда, когда мы что-то произносим:

- громко,

- с волнением,

- выражаем

- удивление,

- восхищение,

- удовольствие,

- гнев,

- возмущение,

- презрение,

- радость,

- гордость

Друзья! В произведениях

Стою я для того,

Чтоб выразить волнение,

Тревогу, восхищение,

Победу, торжество!

Не зря я от рождения –

Противник тишины!

Где я, те предложения

С особым выражением

Произнести должны.

Если есть неточности,

Или недомолвки –

Тут же многоточие

Устранит все толки…

Запятая, дефис,

Даже двоеточие –

Знаки – просто прелесть,

Так же, как и прочие!

Но всего важнее –

Вовремя проститься:

Точка! А под нею –

Пол пустой страницы!

Знаки препинания

Бегает по строчкам

Взгляд лукавых глаз,

Ищет многоточие…

Есть в стишке у Вас?

Знаки препинания

Обожаю издавна!

Привлеку внимание –

Знаками (невидными)!

Вот он – восклицательный,

Вытянулся в струнку…

Очень обаятельный

Знак! Как будто юнкер!

Знак же вопросительный

Что-то вопрошает –

Он такой стеснительный…

Ничего не знает?!

Елена Ковалёва

К знакам препинания надо относиться почтительно потому что,

они расставляют

акценты в тексте.

Знаки препинания —

это возможность понимать друг друга с помощью литературы, печатного слова. Наши устные и письменные фразы должны быть яркими и понятными.

Помните,

что уважая пунктуацию,

мы всегда будем поняты правильно.

Сегодня нам трудно представить, что когда-то книги печатались без всем известных значков, которые называются знаками препинания.

Они стали настолько привычны для нас, что мы их просто не замечаем, а значит, и не можем по достоинству оценить. А между тем знаки препинания живут своей самостоятельной жизнью в языке и имеют свою интересную историю.

В повседневной жизни нас окружает множество предметов, вещей, явлений, настолько привычных, что мы редко задумываемся над вопросами: когда и как появились эти явления и — соответственно — слова, их называющие? Кто является их создателем и творцом?

Всегда ли столь привычные для нас слова обозначали то, что они обозначают сегодня? Какова история их вхождения в нашу жизнь и язык?

К такому привычному и даже в какой-то мере обыденному (в силу того, что мы сталкиваемся с этим повседневно) можно отнести русское письмо, точнее, графическую систему русского языка.

Основой графической системы русского языка, как и многих других языков, являются буквы и знаки препинания.

На вопрос, когда возник славянский алфавит, лежащий в основе русской азбуки, и кто был его создателем, многие из вас уверенно ответят: славянский алфавит был создан братьями Кириллом и Мефодием (863 год); в основу русской азбуки была положена кириллица; ежегодно в мае мы отмечаем День славянской письменности.

А когда появились знаки препинания? Все ли известные и так хорошо знакомые нам знаки препинания (точка, запятая, многоточие и др.) появились одновременно? Как складывалась пунктуационная система русского языка? Какова история русской пунктуации?

Попробуем ответить на некоторые из этих вопросов.

Как известно, в системе современной русской пунктуации 10 знаков препинания: точка [.], запятая [,], точка с запятой [;], многоточие […], двоеточие [:], вопросительный знак [?], восклицательный знак [!], тире [-], скобки [()] и кавычки [» «].

Древнейшим знаком является точка. Она встречается уже в памятниках древнерусской письменности. Однако её употребление в тот период отличалось от современного: во-первых, оно не было регламентировано; во-вторых, точка ставилась не внизу на строке, а выше — посреди неё; кроме того, в тот период даже отдельные слова не отделялись друг от друга. Например: въоновремя.приближашесяпраздникъ.… (Архангельское Евангелие, ХI век). Вот какое объяснение слову точка даёт В. И. Даль: „ТОЧКА (ткнуть) ж., значок от укола, от приткнутия к чему острием, кончиком пера, карандаша; мелкая крапина“.

Точку по праву можно считать родоначальницей русской пунктуации. Не случайно это слово (или его корень) вошло в название таких знаков, как точка с запятой, двоеточие, многоточие. А в русском языке XVI-XVIII веков вопросительный знак назывался точка вопросительная, восклицательный — точка удивления. В грамматических сочинениях XVI века учение о знаках препинания называлось „учением о силе точек“ или „о точечном разуме“, а в грамматике Лаврентия Зизания (1596)

соответствующий раздел имел название „О точках“.

Наиболее распространённым знаком препинания в русском языке считается запятая. Это слово встречается в XV веке. По мнению П. Я. Черных, слово запятая — это результат субстантивации (перехода в существительное) страдательного причастия прошедшего времени от глагола запяти (ся) — „зацепить(ся)“, „задеть“, „заколоться“. В. И. Даль связывает это слово с глаголами запясть, запять, запинать — „останавливать“, „задерживать“. Такое объяснение, на наш взгляд, представляется правомерным. Потребность в знаках препинания начала остро ощущаться в связи с появлением и развитием книгопечатания (XV-XVI вв.). В середине XV века итальянские типографы Мануции изобрели пунктуацию для европейской письменности, которая была принята в основных чертах большинством стран Европы и существует до сих пор.

В русском языке большинство известных нам сегодня знаков препинания появляется в XVI-XVIII веках. Так, скобки [()] встречаются в памятниках XVI века. Раньше этот знак назывался „вместительным“.

Двоеточие [:] как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI века. Оно упоминается в грамматиках Лаврентия Зизания

, Мелетия Смотрицкого (1619)

, а также в первой русской грамматике доломоносовского периода В. Е. Адодурова (1731).

Восклицательный знак [!] отмечается для выражения восклицания (удивления) также в грамматиках М. Смотрицкого и В. Е. Адодурова. Правила постановки „удивительного знака“ определяются в „Российской грамматике“ М. В. Ломоносова (1755)

.

Вопросительный знак [?] встречается в печатных книгах с XVI века, однако для выражения вопроса он закрепляется значительно позже, лишь в XVIII веке. Первоначально в значении [?] встречалась [;] .

К более поздним знакам относятся тире [-] и многоточие […]. Существует мнение, что тире изобрёл Н.М. Карамзин. Однако доказано, что в русской печати этот знак встречается уже в 60-е годы XVIII века, а Н. М. Карамзин лишь способствовал популяризации и закреплению функций этого знака. Впервые знак тире [-] под названием „молчанка“ описан в 1797 году в „Российской грамматике“ А. А. Барсова.

Знак многоточие […] под названием „знак пресекательный“ отмечается в 1831 году в грамматике А. Х. Востокова, хотя его употребление встречается в практике письма значительно раньше.

Не менее интересна история появления знака, который впоследствии получил название кавычки [» «]. Слово кавычки в значении нотного (крюкового) знака встречается в XVI веке, но в значении знака препинания оно стало употребляться только в конце XVIII века. Предполагают, что инициатива введения этого знака препинания в практику русской письменной речи (как и тире) принадлежит Н. М. Карамзину. Учёные считают, что происхождение этого слова не до конца понятно. Сопоставление с украинским названием лапки даёт возможность предположить, что оно образовано от глагола кавыкать — „ковылять“, „прихрамывать“. В русских диалектах кавыш — „утёнок“, „гусёнок“; кавка — „лягушка“. Таким образом, кавычки — „следы от утиных или лягушачьих лапок“, „крючок“, „закорючка“.

Как видим, названия большинства знаков препинания в русском языке являются исконно русскими, да и сам термин знаки препинания восходит к глаголу препинать -»остановить, «задержать в движении». Заимствованы были названия только двух знаков. Дефис (чёрточка) — из нем. Divis (от лат. divisio — раздельно) и тире (черта) — из французского tiret, tїrer.

Начало научному изучению пунктуации было положено М. В. Ломоносовым

в «Российской грамматике». Сегодня мы с вами пользуемся «Правилами орфографии и пунктуации», принятыми в 1956 году, то есть почти полвека назад.

Запятая — это знак препинания. Это маленький, но очень важный знак. Чтобы понять, насколько важны запятые, достаточно вспомнить пример «казнить нельзя помиловать». От того, где поставлена запятая, во многом зависит смысл написанного. Можно написать целое сочинение, зачем нужны запятые, но мы поговорим о конкретных случаях и примерах.

Запятая служит для выделения и разделения частей, выделения одного или нескольких элементов и расстановки интонаций. При чтении запятую можно понимать как небольшую паузу. Она ориентирует человека и направляет.

Зачем нужны запятые в тексте

Продолжим рассуждение о том, зачем нужны запятые, примерами и правилами расстановки запятых. Например, запятыми отделяют однородные члены предложения, если между ними нет союза: «Мама купила в магазине хлеб, масло, сыр и печенье». Без запятых такое перечисление визуально срослось бы в один поток слов.

Также запятые используют для выделения обстоятельств: «Задание было выполнено, несмотря на трудности». Для выделения причастных и деепричастных оборотов: «Дети вернулись домой, вдоволь нагулявшись на улице».

Сочинение на тему «Зачем нужны знаки препинания?»

В русском языке есть много разных знаков препинания. Каждый из них играет свою роль в предложении. Все они нужны нам для того, чтобы наша речь была ясной, точной и выразительной.

При помощи знаков препинания мы передаём смысл предложения, текста, рассказа. Они помогают выразить эмоциональную окраску предложения.

Например: Пришла зима. Пришла зима! Пришла зима?

У каждого из этих предложений свой определённый эмоциональный характер, правильно расставленные знаки препинания помогают нам без труда понимать смысл предложения. Чего бы мы не написали, без знаков препинания это будет неясным набором символов. Выражая свои мысли в письменном виде, мы стремимся к тому, чтобы нас правильно поняли. Знаки препинания помогают нам в этом.

Например, точка обозначает конец предыдущей мысли и начало следующей. Точка, запятая и пробел могут выделять или разделять слова в тексте, предложении. Запятая также обозначает паузу в предложении, передаёт правильный смысл в сложных предложениях, обозначает перечисления, выделяет обращения, вводные слова, уточнения.

Тире в предложении противопоставляет смысл предыдущих слов последующим, ставится вместо пропуска, какого-либо слова (в неполных предложениях).

Чтобы понять важность знаков препинания в тексте, можно, к примеру, составить такое предложение: «Я вернулся домой с радостным мурлыканьем, меня встретила любимая Мурка». Как мы видим, всего лишь из-за одной неправильно поставленной запятой предложение превратилось в полную несуразицу.

Знаки препинания помогают понимать и правильно воспринимать написанное, а при прослушивании помогают легче воспринимать услышанное.

Вместе со статьёй «Сочинение на тему «Зачем нужны знаки препинания?» читают:

Сочинение на тему «Если бы я был учителем»

Сочинение на тему «Когда моя мама училась в школе», 6 класс

Поделиться:

(оценок: 17, в среднем: 4,29 из 5)

Зачем нужны запятые при письменном общении

Запятую необходимо ставить для выделения обращений: «Уважаемая Ольга Леонидовна, вчера я получил Ваше письмо». Теперь немного жизненных примеров, в которых отсутствие или наличие запятой после обращения меняет смысл: «Идиот выкинул важные документы!». Если запятой после слова «идиот» нет, значит, речь идет каком-то идиоте, который сильно напортачил, если же запятая после слова «идиот» есть, то тогда идиотом называют собеседника, и видимо, это он напортачил.

Запятую используют для выделения междометий: «Ой, это так неожиданно!», так на междометие усиливается смысловая нагрузка. Если же читать такое предложение без запятой, создается ощущение, что это шутка или сарказм. Вот зачем нужны запятые на письме, особенно, если вы общаетесь с собеседником посредством переписки. При неправильной расстановке запятых вас могут неправильно понять.

Запятые нужны для выделения уточнений: «Ждите звонка завтра вечером, после 18.00». Так мы обращаем внимание человека на само уточнение, и его будет сложнее пропустить и не заметить. Для выделения вводных слов: «Несомненно, в тот день случилось маленькое чудо». В таком предложении, если убрать запятую, смысл также может меняться, ударение может сместиться на слова «в тот день», на слово «случилось» или на слово «маленькое», и каждый раз будет меняться смысл написанного.

Теперь поговорим о том, зачем нужны запятые в предложениях сложных, сложноподчиненных и сложносочиненных. Запятые используются для разделения простых предложений в составе сложносочиненного: «На улице стояла жара, и шел теплый дождь» и сложноподчиненного: «Она успокоилась, когда узнала, что причин для волнения не было» и сложного бессоюзного предложения: «Трава зеленеет, солнце становится теплей, мысли не идут в голову». Теперь разберем примеры того, как нарушается строение сложного предложения, если в нем нет запятых: «Солнце светило в воздухе веяло теплом красиво летали ласточки». При прочтении могут получиться весьма странные простые предложения: солнце будет светить в воздухе и теплом будет веять красиво. И наконец, запятые используются для разделения прямой и косвенной речи: «Она сказала, что я похож на идиота».

Таким образом, запятые помогают разделить целое на части, помочь выделить один или несколько элементов и смысловые части определенной интонацией.

Подготовка к лингвистическому сочинению «Зачем нужна пунктуация?»

Описание слайда: Исходный текст (1)Пятый день несло непроглядной вьюгой. (2)В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе: был тяжело болен ребенок. (3)И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. (4)И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами, — от страха и от своей беспомощности. (5)Что сделать, чем помочь? (6)Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора, тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть… (7)Стукнуло в прихожей, — Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул: -(8) Ну что, барыня, как? (9)Не полегчало? — (10)Куда там, Нефедушка! (11)Верно, и не выживет! (12)Все какие-то красные лапти просит… — (13)Лапти? (14)Что за лапти такие? — (15)А господь его знает. (16) Бредит, весь огнем горит. — (17)Мотнул шапкой, задумался. (18)Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки, — все в снегу, все обмерзло…(19) И вдруг твердо: — (20)Значит, надо добывать. (21)Значит, душа желает. (22)Надо добывать. — (23)Как добывать? — (24)В Новоселки идти. (25)В лавку. (26)Покрасить фуксином нехитрое дело. — (27)Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! (28)Где ж в такой ужас дойти! (29)Еще подумал. — (30)Нет, пойду. (31)Ничего, пойду. (32)Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего.(33) Она будет мне в зад, пыль-то… (34)И, притворив дверь, ушел. (35)А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море. (36)Пообедали, стало смеркаться, смерклось — Нефеда не было. (37) Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. (38)Обыденкой в такую погоду не вернешься. (39)Надо ждать завтра не раньше обеда. (40)Но оттого, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. (41)Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. (42)Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. (43)Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. (44)Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. (45) А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные лапти: — (46)Мамочка, дай! (47)Мамочка дорогая, ну что тебе стоит! (48)И мать кидалась на колени и била себя в грудь: (49)- Господи, помоги! (50)Господи, защити! (51)И когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый зловещий стук в окно. (52)Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, — белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефеда. (53)Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. (54)Кинулись разгребать снег, подняли тело — оказывается, знакомый человек. — (55)Тем только и спаслись — поняли, что, значит, эти луга хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах, жилье… (56)За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином. И.А.Бунин. Лапти

Обращения

Если в предложении присутствует обращение, и это не местоимение, значит, оно должно быть отделено запятыми с двух сторон.

Здравствуйте, дорогой Лев!

До свидания, Лидия Борисовна.

Знаешь, Маша, что я тебе хочу сказать?

Линда, ко мне!

К сожалению, незнание того, в каких случаях ставится запятая при обращении, часто приводит к неграмотному оформлению деловых писем. Среди этих ошибок — и пропуск запятой при обращении, и постановка лишней запятой при местоимении:

Добрый день Павел Евгеньевич! (Нужно: Добрый день, Павел Евгеньевич!)

Светлана Борисовна мы также подготовили для Вас наши новые образцы. (Нужно: Светлана Борисовна, мы также подготовили для Вас наши новые образцы.)

Как, Вы, полагаете, этот договор целесообразно заключать? (Нужно: Как Вы полагаете, этот договор целесообразно заключать?)

Ох уж эти междометия

Постановки запятой требуют утвердительные, вопросительные, отрицательные слова, а также междометия. После междометия всегда ставится запятая: «Грамотная речь, увы, в наши дни большая редкость». Но из здесь не все так просто. Междометие нужно отличать от таких частиц, как ох, ах, ну – они используются для усиления, а также частицы о, употребляемой при обращении. «У ты какая!», «О закрой свои бледные ноги!» (В.Брюсов). Здесь, конечно, все очень схематично и кратко – русская пунктуация гораздо сложнее и богаче. Но даже эти советы, надеюсь, помогут писать грамотно и ставить запятые там, где они оправданы правилами, и не использовать их там, где в них надобности нет. Желаю успехов в освоении «великого и могучего» и напоминаю:

Как верно произносить, говорить и писать – проверит знания и научит программа «Знаем русский». Новый сезон в эфире телеканала «МИР» с 3 сентября. Программа будет выходить на 18-й кнопке по воскресеньям в 7:20.

Каждую неделю телезрители смогут узнавать все новые и интересные факты о «великом и могучем». Вести передачу будет по-прежнему харизматичный Сергей Федоров, который обещает наполнить передачу не только интеллектом, но и искрометным юмором.

Иван Ракович

Главное – смысл

Самое главное – понять смысл предложения понять смысл предложения. Одна из функций знаков препинания – передача правильной семантики. Если запятая ставится не в том месте, смысл моментально искажается и появляется комический эффект. Например: «Вчера я развлекал сестру, которая болела игрой на гитаре». Для выделения самостоятельной части предложения необходимо прочесть предложение без этой части. Если смысл предложения понятен, то убранная часть – самостоятельная. Запятыми, как правило, всегда выделяются деепричастные обороты, вводные предложения и слова. Например: «На днях стало известно, что моя знакомая, возвращаясь из отпуска, забыла в вагоне поезда телефон». Если убрать из этого предложения деепричастный оборот, то его смысл почти не изменится: «На днях стало известно, что моя знакомая забыла в вагоне поезда телефон».

Однако встречаются случаи, когда деепричастие примыкает к сказуемому и по своему значению становится похожим на наречие. В таких случаях одиночные деепричастия запятыми не выделяют. «Что, сударь, плачете? Живите-ка смеясь» (А.С. Грибоедов). Если из этого предложения изъять деепричастие, то оно станет непонятным.

Обособленное определение

Если вы заучиваете правила о том, в каких случаях ставится запятая, то третьим пунктом должно быть обособленное определение.

Под обособленным определением подразумевается прежде всего причастный оборот. Он отделяется запятыми в том случае, когда следует за тем словом, к которому относится:

Мальчик, начитавшийся книг о путешествиях, никогда не пройдет равнодушно мимо туристического агентства или мимо магазина с палатками и фонариками.

Кошка, еле дождавшаяся угощения, теперь мурлыкала и ласково поглядывала на хозяина.

Ср.:

Начитавшийся книг о путешествиях мальчик никогда не пройдет равнодушно мимо туристического агентства или мимо магазина с палатками и фонариками.

Еле дождавшаяся угощения кошка теперь мурлыкала и ласково поглядывала на хозяина.

Исключение: объединяющее слово

Если части сложносочиненного предложения объединяются неким одним словом (например, подчинительным союзом), то запятая между этими частями предложения не ставится:

Когда пришла весна и птицы прилетели, наша компания как-то оживилась.

Ср.: Пришла весна, птицы прилетели, и наша компания как-то оживилась.

Это слово может быть не только в самом начале предложения:

Мы пойдем на эту встречу только в крайнем случае, только если все условия будут оговорены и текст договора будет согласован.