КАК ИЗОБРЕЛИ САНКИ И ПОЧЕМУ ОНИ СТАЛИ ТРАДИЦИОННОЙ ЗИМНЕЙ ЗАБАВОЙ?

КАК ИЗОБРЕЛИ САНКИ И ПОЧЕМУ ОНИ СТАЛИ ТРАДИЦИОННОЙ ЗИМНЕЙ ЗАБАВОЙ?

На Руси сани считались даже более престижным средством передвижения, чем колесные повозки.

Само слово «сани» появилось в русском языке, а оттуда уже перекочевало в латышский, венгерский, румынский. Самой распространенной считается версия происхождения «саней» от слова «сань», что означало «змея». С этим пресмыкающимся сравнивали след от полозьев.

Сани были усовершенствованной версией волокуши — конструкции из двух жердей, соединенных между собой. Задние концы волочились по земле, а к передним привязывали животное: собаку, лошадь, быка, оленя. Такое средство передвижения использовали не только в северных широтах. Еще в Древнем Египте подобная конструкция была обязательной частью похоронного обряда: покойного везли на волокуше, запряженной быками.

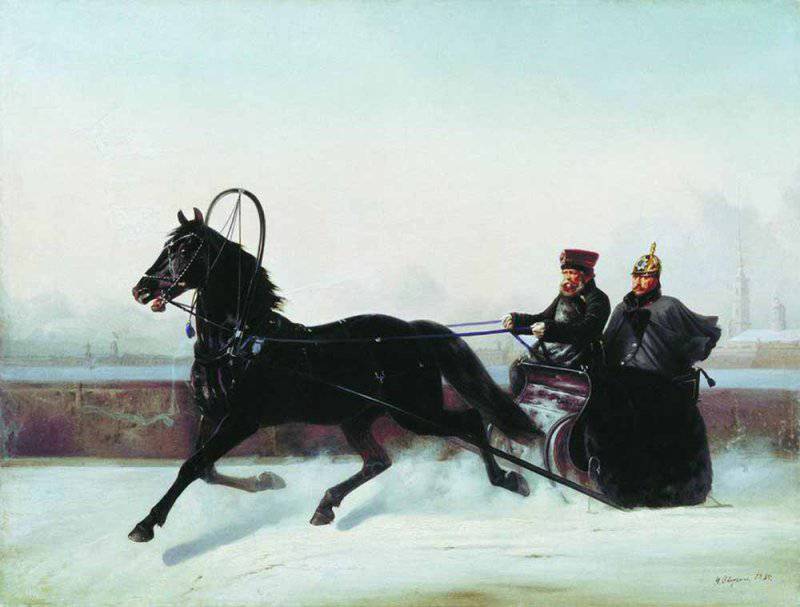

В Северной Европе и Скандинавии в XVII веке появились сани с парусом. С их помощью можно было передвигаться по замерзшим озерам и каналам. Например, по Гранд-каналу в Версале, который с наступлением холодов превращался в каток.

На Руси сани считались даже более престижным средством передвижения, чем колесные повозки. Вплоть до начала XVIII века на особенно торжественные мероприятия знать и высшие духовные лица выезжали на санях даже летом.

Качество дорог в допетровской Руси оставляло желать лучшего, а где-то их не было вовсе. Так что ездить на санях было, во-первых, удобно, во-вторых, дешево. А в болотистых и лесистых областях, например в Вологодской, Архангельской, Костромской губерниях, сани предпочитали другим доступным видам транспорта вплоть до ХХ века.

Конструкция саней с годами улучшилась: из перекрещенных жердей сани превратились в ладью с загнутыми полозьями. В них обычно запрягали одну лошадь, верхом на которой ехал кучер. По саням можно было определить степень знатности их владельца. Богаче всего, конечно, украшали царские. В сани, в которых выезжал государь Алексей Михайлович и которые обычно предназначались для одного человека, могли поместиться стоя двое бояр на запятках и два стольника (придворные из дворян) у ног царя, сидевшие на специальных уступах.

На Руси сани также были важной частью многих обрядов. Например, именно в санях ехала в церковь невеста, в них же она отправлялась в новый дом — уже вместе с мужем. Сани были неизменным атрибутом главного зимнего праздника — Масленицы.

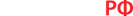

В каждой деревне строили ледяные горки — катания с них начинались с первого дня Масленичной недели: детвора съезжала на «чунках» — детских санках. В середине недели к ним присоединялись взрослые всех возрастов. Народная примета гласила, что чем дальше проедешь на санках, тем длиннее уродится в этом году лен.

Как минимум один раз должны были скатиться с горы молодожены. А холостые парни во время гуляний присматривали невест: съехал с горы с девушкой на коленях — можешь поцеловать. Катались обычно всей гурьбой: кто на санках, кто на рогоже, кто в плетеной корзине с обледенелым дном — прообраз современной ледянки.

Особенно захватывающими были масленичные деревенские катания на больших санях, в которых могло поместиться до 10 человек с «рулевым» во главе. В сани запрягали лошадей, украшали их лентами, колокольчиками. Катались около пяти часов с перерывами на застолья, пели песни.

После Масленичной недели зимние забавы, в том числе катания на санках с горы, конечно же, не прекращались. А когда наступала весна, до следующего снега детские санки вешали на стену в сенях.

Главной зимней забавой катание на санях и санках стало во времена правления Петра I, который предписал праздновать наступление нового года вместе с остальными европейскими государствами — 1 января, а не 1 сентября, как было заведено раньше. С появлением новой даты зимние праздники значительно растянулись — и появился отличный повод развлечься, катаясь с ледяных гор, не дожидаясь Масленицы.

Само слово «сани» появилось в русском языке, а оттуда уже перекочевало в латышский, венгерский, румынский. Самой распространенной считается версия происхождения «саней» от слова «сань», что означало «змея». С этим пресмыкающимся сравнивали след от полозьев.

Сани были усовершенствованной версией волокуши — конструкции из двух жердей, соединенных между собой. Задние концы волочились по земле, а к передним привязывали животное: собаку, лошадь, быка, оленя. Такое средство передвижения использовали не только в северных широтах. Еще в Древнем Египте подобная конструкция была обязательной частью похоронного обряда: покойного везли на волокуше, запряженной быками.

В Северной Европе и Скандинавии в XVII веке появились сани с парусом. С их помощью можно было передвигаться по замерзшим озерам и каналам. Например, по Гранд-каналу в Версале, который с наступлением холодов превращался в каток.

На Руси сани считались даже более престижным средством передвижения, чем колесные повозки. Вплоть до начала XVIII века на особенно торжественные мероприятия знать и высшие духовные лица выезжали на санях даже летом.

Качество дорог в допетровской Руси оставляло желать лучшего, а где-то их не было вовсе. Так что ездить на санях было, во-первых, удобно, во-вторых, дешево. А в болотистых и лесистых областях, например в Вологодской, Архангельской, Костромской губерниях, сани предпочитали другим доступным видам транспорта вплоть до ХХ века.

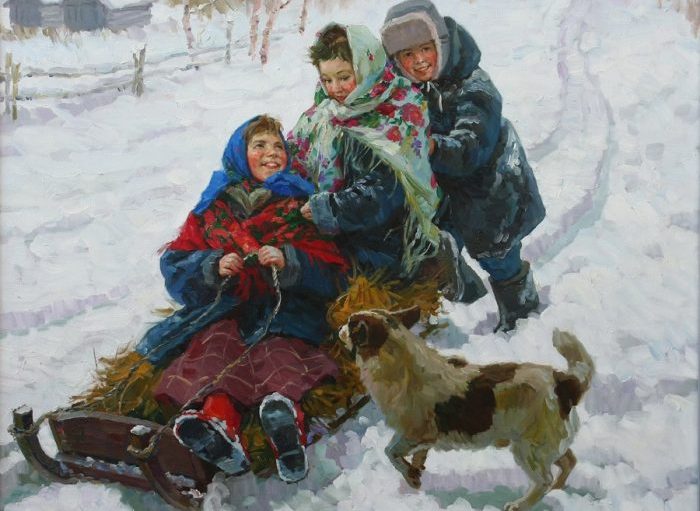

Конструкция саней с годами улучшилась: из перекрещенных жердей сани превратились в ладью с загнутыми полозьями. В них обычно запрягали одну лошадь, верхом на которой ехал кучер. По саням можно было определить степень знатности их владельца. Богаче всего, конечно, украшали царские. В сани, в которых выезжал государь Алексей Михайлович и которые обычно предназначались для одного человека, могли поместиться стоя двое бояр на запятках и два стольника (придворные из дворян) у ног царя, сидевшие на специальных уступах.

На Руси сани также были важной частью многих обрядов. Например, именно в санях ехала в церковь невеста, в них же она отправлялась в новый дом — уже вместе с мужем. Сани были неизменным атрибутом главного зимнего праздника — Масленицы.

В каждой деревне строили ледяные горки — катания с них начинались с первого дня Масленичной недели: детвора съезжала на «чунках» — детских санках. В середине недели к ним присоединялись взрослые всех возрастов. Народная примета гласила, что чем дальше проедешь на санках, тем длиннее уродится в этом году лен.

Как минимум один раз должны были скатиться с горы молодожены. А холостые парни во время гуляний присматривали невест: съехал с горы с девушкой на коленях — можешь поцеловать. Катались обычно всей гурьбой: кто на санках, кто на рогоже, кто в плетеной корзине с обледенелым дном — прообраз современной ледянки.

Особенно захватывающими были масленичные деревенские катания на больших санях, в которых могло поместиться до 10 человек с «рулевым» во главе. В сани запрягали лошадей, украшали их лентами, колокольчиками. Катались около пяти часов с перерывами на застолья, пели песни.

После Масленичной недели зимние забавы, в том числе катания на санках с горы, конечно же, не прекращались. А когда наступала весна, до следующего снега детские санки вешали на стену в сенях.

Главной зимней забавой катание на санях и санках стало во времена правления Петра I, который предписал праздновать наступление нового года вместе с остальными европейскими государствами — 1 января, а не 1 сентября, как было заведено раньше. С появлением новой даты зимние праздники значительно растянулись — и появился отличный повод развлечься, катаясь с ледяных гор, не дожидаясь Масленицы.

Александр Моравов. Зимний спорт. 1913

Сумской художественный музей им. Никанора Онацкого, Сумы, Украина

Алексей Саврасов. Зимний пейзаж с санями. 1880-е

Частное собрание

Николай Богданов-Бельский. Дети в санях зимой. 1914

Частное собрание

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева, Саратов

Василий Перов. Тройка. 1866

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Вячеслав Шварц. Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче. 1868

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Евгений Балакшин. Катание на санях. 1995

Частное собрание

Иван Пелевин. Дети в санях. 1870

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Нижний Тагил, Свердловская область

Илларион Прянишников. Порожняки. 1872

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Константин Коровин. Зимой. 1894

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Михаил Гермашев. Извозчик. 1890

Сумской художественный музей им. Никанора Онацкого, Сумы, Украина

Николай Касаткин. Шутка. 1892

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Сергей Грибков. Водовоз. 1873

Сумской художественный музей им. Никанора Онацкого, Сумы, Украина

Федот Сычков. Тройка. 1906

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва, Иркутск

Возраст самых древних саней-находок относят к II тысячелетию до нашей эры.

Первые сани появились у народов Севера. Полозья прообразов современных саней находили в торфяниках Финляндии и на Северном Урале. Устройство первых саней было гениально простым, но самое удивительное, что за тысячи лет его принцип практически не изменился. Две жерди связывались между собой. Передние концы привязывали к собаке, лошади или быку, а задние волочились по земле.

Собственно само слово «сани» является исконно русским. Уже позже его заимствовали в свои языки латыши, венгры, румыны. Лингвисты полагают, что слово образовано от старого термина «сань», что буквально означает «змея». Аналогия здесь со следом от полозьев, напоминающих очертаниями гигантскую змею или же к самим полозьям, имевшим удивительное сходство со змеей раньше. Существовали в русском языке также возила, дровни, каптана и избушка. В сущности, это те же сани.

Сани не всегда использовались для передвижения по снегу. Они были известны не только в северных, но и в южных странах. Многие народы, знавшие уже колёсную повозку, по обычаю использовали сани в похоронных обрядах ( так было в Древнем Египте). Связано это было с тем, что езда на санях считалась более почётной, чем в экипаже.

Наиболее распространённым «двигателем» во все времена были животные: собаки, олени, лошади. А в XVII веке получили распространение сани с парусом. Народы Скандинавии и Северной Европы использовали их для передвижения по ледяным озёрам, их можно видеть на картинах того времени.

Климат 17 и 18 веков сильно отличался от климата нашего времени, в Европе зимы были гораздо холоднее. В Северной и даже Средней Европе: Голландии, Германии, Австрии,в Париже- замерзали каналы и озера. Гранд-канал Версаля использовался, как каток и санный ипподром.

Франсуа Буше. Зима.1755.

сани, голландского происхождения,1682 резные золоченые.

Традиции богато украшенных резьбой саней пошли с 16-17 веков, из дерева вырезались целые скульптурные группы, особенно популярны были мифологические фигуры, боги и обитатели воды: тритоны, дельфины.

Диана-богиня охоты. Это сани 1760 г. были первоначально в собственности короля Вильгельма первого.

«сказочные сани» Людвига II

Нарядные, богато украшенные сани принимали участие в праздничных мероприятиях, таких как парады, маскарады.

Голландские сани- 1885

Некоторые сани являются выдающимися примерами традиций барокко и рококо в Европе.

В допетровской Руси вследствие неудовлетворительности дорог и улиц, сани были наиболее распространённым видом транспорта даже в летнее время. В болотистых и лесистых районах Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Костромской губерний сани употреблялись практически круглогодично до начала XX века. Сани запрягались обыкновенно одной лошадью, но на праздники — в катальную неделю (Масленицу), на Свадьбу — сани запрягались богато украшенной тройкой лошадей, внутри наполнялись яркими тканями, мехами.

В Древней Руси езда на санях считалась более почётной, чем на колёсах, отчего сани употреблялись при всех торжественных случаях, особенно высшими духовными лицами, предпочитавшими их и летом до конца XVII века. Старинные сани имели вид лодки с краями, загнутыми спереди и сзади, или длинного ящика, суживающегося спереди, в котором можно было лежать. В них обычно запрягали одну лошадь, верхом на которой сидел кучер. Ездили в них обыкновенно по одному, редко по два человека, но, например, при выездах царя Алексея Михайловича в сани стоя помещалось два боярина на запятках и два стольника у царских ног, на специально сделанных уступах («полках»).

Первое известие об употреблении саней при похоронах на Руси появляется в летописях при описании похорон князя Владимира Святославича около 1015 года. Тело покойного везли до церкви в санях, и в храме при отпевании гроб с саней не снимали.

А еще раньше, в 980 году, летописи рассказывают историю смерти киевского князя Ярополка Святославовича, которого убийцы настигли раненого и закололи копьями сквозь полог саней. После этого случая навес из кож или шкур на санях важных особ стали заменять деревянной будкой.

Другие летописи также указывают на употребление саней при похоронах членов великокняжеской и царской семьи вплоть до конца ХVII века.

Выезд царя Михаила Федоровича на церемонию бракосочетания. Описание в лицах свадьбы царя Михаила Федоровича с Евдокией Лукьяновой в 1626 году. Рукописная копия.

Известно, что в XVII веке царь Алексей Михайлович летом отправился на богомолье в санях, которые везли восемь пар лошадей. Иностран¬ные послы вообще уверяли, что другого транспорта на Руси не знают. В народе также ходило поверье, что сани от Бога, а колесо – от черта.

До конца 17 века торжественные выезды царей, патриархов даже летом были санными.

Сверчков Н. Николай I в санях. 1895

А это крестьянские сани.

Женские сани, одинаковые по форме с мужскими, были немного шире и снабжались по сторонам жердями, на которые навешивалось сукно; таким образом сани закрывались и сверху, и с боков. Особенное значение в смысле обрядности придавали саням при бракосочетании и при похоронах. В первом случае для невесты предлагались самые нарядные сани, покрытые атласом, бархатом, богатыми коврами, причём соответственно украшалась и упряжь. Невеста ехала в церковь со свахами, державшими над нею соболей, а из церкви — с женихом.

Детские масленичные санки назывались в старину на Руси «чунки».

На таких саночках на масленицу с горы катались не только дети, но и молодые девушки, парни и даже пожилые люди. Все это сопровождалось смехом, звоном колокольчиков и всеобщем весельем. В теплые времена года санки развешивались на стенах сеней, являясь декоративным украшением.

С начала XX века начались попытки создания саней с механическим двигателем. В 1908 году русский инженер Кузин снабдил сани авиационным двигателем. Его первые аэросани могли развивать скорость до 70 км/ч. На протяжении всего XX века их конструкция постоянно совершенствовалась. В 60-е годы другой русский конструктор, Туполев, придумал сани-амфибию. Такие сани могли не только ездить по снегу и льду, но и плавать по воде.

В 1935 году была сделана первая попытка «пересадить» сани на лыжные полозья. Так появились первые снегокаты — своеобразные гибриды санок и лыж. Со временем их снабдили тормозом, рулём и даже мотором.

Примерно такие санки были у меня в детстве.

И вот такие санки у моего восьмилетнего сына.

Что может быть веселей, чем скатиться зимой со снежной горки на санках?

Санки, или сани, — это повозка без колёс на полозьях, скользящих по снегу. Сани возят лошади, олени, быки и даже собаки.

Слово «сани» происходит от «сань», что значит «змея». Ведь полозья имели сходство со змеёй. Сани также называли на Руси «возила», «дровни», «каптана» и «избушка».

Из-за плохих дорог, своей простоты и дешевизны на Руси сани были очень распространены. До начала XX века в болотистых и лесистых местах сани использовались даже летом.

Старинные сани имели вид лодки с краями, загнутыми спереди и сзади, или длинного ящика, суживающегося спереди. В них обычно запрягали одну лошадь, верхом на которой сидел кучер. Ездили в них по одному, иногда по два человека.

Сани куда древнее, чем колесные повозки. Вначале были сани! Точнее, вначале была примитивная волокуша, потом повозку поставили на более узкие и гладкие полозья, что сделало скорость движения выше.

И только потом уже придумали колесо. Однако на Руси зачастую сани оставались любимцами и после изобретения колеса — ими пользовались и летом вплоть на начала 20-го века! Наверное, отдавая дань простоте и удобству конструкции, да и плавность хода у санок куда выше.

В болотистых местностях сани также имеют преимущества перед колесным транспортом — ведь дваление на санях распределяется равномернее, а значит, и завязнуть сложнее. Современные болотоходы ушли от колесных конструкций обратно к саням — они увеличивают площадь опоры.

Сани были и остаются любимцами в России, где на добрых двух третях территории зима длится полгода или около того.

Кстати, из это вечной проблемы с погодой мудрые наши предки сделали забаву — катание на санях, запряженных тройкой и катание на санях с гор стали любимым народным развлечением, доступным всем — да и полезным.

Как теперь говорят, активность на свежем воздухе поднимает иммунитет. В древности об иммунитете не слыхали, но санки любили. И горки тоже.

И вот для этих самых катаний с гор и придумали небольшие сани, то есть — санки.

Классические детские санки хранят в себе форму и суть исконных русских саней.

Это потом уже придумали массу разновидностей санок для катания с горки, например, ватрушки и ледянки, усовершенствовали обычные санки практически до транспортного средства, добавив руль и подняв сиденье (снегокат), но все же детские санки ассоциируются у нас с деревянными, с гнутыми полозьями, саночками, на каких еще Кай катал Герду в сказке Андерсена «Снежная королева»

источник: 1001material.ru

Сани пришли к нам из древности, и с того времени мало что изменилось в их принципиальной конструкции. Да, внешне они менялись со временем и появлением новых материалов, но основные части конструкции по назначению не изменились. Полозы и сиденья в различных видах и с применением разных материалов остались неизменны.

Древний человек, живший в северных широтах, пораскинул умом и придумал удобное и быстрое средство передвижения по льду и снегу. На Руси санями пользовались издревле.

Тройка лошадей, звон колокольчиков под дугой, сани – самая известная черта русского быта. В древности сани называли возилами, каптанами и дровнями.

В летописях русские сани упоминаются с IX века. Зимой сани широко применялись не только в сельской местности для хозяйственных нужд, но и в городах. По устройству сани изготавливались открытые и закрытые, по предназначению – дорожные, крестьянские или городские.

По древней традиции сани использовались в свадебных торжествах. Невесту в церковь всегда везли на санях в зимнее время. В настоящее время эта традиция возрождается.

В летописях 1015 года впервые описано применение саней на похоронах. Сани использовались на похоронах знатных вельмож. Они были не только нужны как транспортное средство, но и являлись почётным видом передвижения.

Даже после того, как появились первые автомобили, выезд в санях считался более престижным. Не каждый человек на Руси мог пользоваться санями. Езда по городу в санях была привилегией богатых людей. Чем богаче был хозяин, тем красивее было убранство саней.

Россия поистине считается родиной саней.

С древних времён прослеживается терминология основных частей санок. Для скольжения по снегу или льду – полозья. Передки полозьев, загнутые к верху – головки. Для скрепления полозьев между собой вставлены поперечины – копылья.

Копылья скреплены возками, на копыльях установлены грядки. На грядках закреплён кузов. К головкам прикрепляются оглобли. Вот такое устройство классических русских саней.

Сани фигурируют во многих русских сказках и пословицах. Всё потому, что люди часто использовали сани в быту. Как в пословице, готовили сани с лета.

Сани встречаются также у многих народов, где снежные и морозные зимы. Индейцы Северной Америки до сих пор используют сани для перевозки домашнего скарба.

Жители Германии ещё в XVII веке развлекались катанием в санях. Сани, как средство весёлого катания, были распространены по всей западной Европе.

Сани украшали изысканными нарядами, и чем богаче был хозяин, тем изощрённой они выглядели на зависть другим. Однако, если убрать все наряды, резьбу и украшения, в итоге останутся классические сани на двух полозах.

В начале прошлого века сани стали и спортивным снарядом. Появились соревнования по скоростному спуску на санях по ледяному желобу. Сначала спортивные сани изготавливались из дерева, потом из стали.

Сейчас в соревнованиях применяются спортивные сани, выполненные из композитных материалов. Они очень лёгкие и развивают большую скорость.

История саней продолжается…

Статья подготовлена специально для сайта «Семейная фамилия».

Перепечатка запрещена без указания ссылки на сайт.

«Хороши, конечно, сани,

Только хитрые они:

Вниз, под горку, едут сами,

А на горку – их тяни!..»

Эти веселые строки написал ленинградский поэт-фронтовик Александр Шибаев. В советское время катание на санях было самым популярным развлечением в холодное время года. Забравшись на типовые алюминиевые санки с деревянным седлом, дети и взрослые лихо мчались вниз с ледяных горок.

От простых до роскошных…

Гордое звание главной зимней забавы катание на санях сохранило по сей день, однако мало кто задумывается о древней истории этого транспорта. Возраст самых ранних саней насчитывает не одну тысячу лет. Первые сани появились у народов Севера. При раскопках на территориях Финляндии, Новгородской земли и на Урале археологи обнаружили фрагменты полозьев. Устройство первых саней-волокуш ненамного отличалось от современного: пару жердей связывали между собой, передние концы привязывали к лошади, а задние сами волочились по земле. Слово «сани» совершенно точно имеет русское происхождение. Оно образовано от старого термина «сань» – то есть «змея». Трудно не согласиться с тем, что след от полозьев (производное от «полоз»), оставленный на снегу, и вправду напоминает нечто змеиное. В письменных источниках Древней Руси о санях начинают писать с XI века, иногда употребляя синоним – воз. В Радзивилловской летописи и миниатюрах к Житию Бориса и Глеба встречаются изображения саней разных видов. На Руси их было немало: маленькие «ручные» салазки, крытые возки, чунки и дровни для перевозки тяжестей…Объединяло все сани одно – отсутствие тормозов. Управляя небольшими санками, тормозили с помощью собственных ног. Если сани были запряжены, их останавливали специальной шлеей.

Вплоть до начала XVIII века (а в регионах с болотистой местностью значительно дольше) на санях разъезжали даже в теплое время года из-за плохих дорог. Поговорка о том, что готовить сани надо летом, обретает новый смысл, не правда ли? Проехать по селу или городу на санях считалось куда более престижным, чем сделать то же самое на колесном транспорте. Все торжественные выезды – будь то свадьба, крестины или даже венчание на царство – осуществлялись именно на санях. В старину этот транспорт походил на лодку с загнутыми краями или на длинный ящик, в котором при желании можно было прилечь. Вместимость саней при этом оставалась небольшой: один-два человека. Исключение составляли разве что царские поездки. Например, когда выезжал Алексей Михайлович, на запятках саней вставали двое бояр, а у государевых ног – два стольника. С XVI века сани пышно украшали резьбой и рисунками. Расцвет этой традиции пришелся на эпохи барокко и рококо. В европейских странах на санях вырезали дельфинов, тритонов, полумифических зверей. Создание новых видов саней никогда не стояло на месте. С начала XX века российские инженеры пытались модифицировать древний вид транспорта, снабдив его авиационным двигателем. В 1908 году Алексеем Кузиным были созданы «аэросани», а спустя 60 лет легендарный советский конструктор Андрей Туполев придумал сани-амфибию. Первые снегокаты, потеснившие сегодня традиционные салазки, появились в СССР в 1930-х годах. Теперь у саней есть тормоза, руль и даже моторчики разной мощности.

«Большая ручная и добрая птица»

В XVII столетии для передвижения по замерзшим водоемам придумали парусные сани. Их назвали буерами. В толковом словаре Сергея Ожегова таким необычным саням дается следующее определение: «лодка или треугольная платформа на коньках, движущаяся по льду с помощью парусов». Обычную лодку на полозья впервые, вероятнее всего, поставили голландцы. Впрочем, похожими приспособлениями для рыбной ловли зимой пользовались и русские поморы. В России буера появились в годы правления Петра Великого. Интересную конструкцию государь увидел во время Великого посольства и твердо решил воссоздать такую же на родине. Английский капитан Джон Перри, приглашенный Петром I для строительства кораблей, каналов и доков, рассказывал в мемуарах: «Что касается до царя, то он так любит управлять парусами, что даже зимою, когда река Нева и взморье замерзали и нельзя уже более плавать по воде, он имеет нарочно устроенные лодки, искусным образом приспособленные для катания на льду. Когда дует ветер, он в лодке с развевающимися флагами и вымпелами управляет парусами и реет по льду точно так же, как во время плавания по воде». Для государевых забав на Неве каждый день расчищали дорогу. После катаний Петр I угощал приближенных пуншем и объяснял, что разъезжает по льду, чтобы «не забыть морскую экзерцицию».

Страсть к катаниям на парусных санях унаследовала от отца Елизавета Петровна. После ее смерти о буерах забыли более чем на полвека. Считается, что на Адмиралтейской верфи их вновь начали строить в 1819 году. Катания на буерах стали любимым зимним развлечением морских офицеров Гвардейского экипажа. В начале XX века устраивались уже целые буерные регаты, и веселое развлечение превратилось в отдельный вид спорта. «Так вот он какой, буер! Большая ручная и добрая птица! Буер со скоростью курьерского поезда мчится по заливу. Тихо позванивают над головой упругие паруса. Коньки режут лед, и за нами остаются три ровных, стремительных, быстрых черты. Кажется, что мы плавно и тихо несемся по воздуху», – писал в 1913 году один из авторов журнала «Рулевой». В годы Великой Отечественной войны буера использовались для перевозки продовольствия и эвакуации жителей из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни», а также были средством разведки. Всего было сформировано два буерных отряда по 100 человек в каждом. За сутки парусные сани при сильном попутном ветре могли сделать 4-6 рейсов, доставив три с половиной тысячи килограммов муки. В эвакуационных рейсах не был потоплен ни один буер: небольшие размеры и высокая скорость не позволяли врагу вести прицельный огонь. В мирное время в СССР неоднократно проводились чемпионаты по буерному спорту. Максимальная скорость, которую развивали парусные сани, достигала 264 километров в час – вот уж поистине «катание с ветерком»!

1

История саней Подготовила учитель начальных классов ГОУ СПО КМТИ 61 Дальская Александра Анатольевна

2

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ САГА О САНКАХ ) Загадка Ой! Насыпало снежка! Вывожу коня-дружка. За веревочку-узду через двор коня веду, С горки вниз на нем лечу, а назад — сама тащу. Санки

3

Сани древнее, чем колёсная повозка. Они были известны не только в северных, но и южных странах. Сани распространённый тип древнейшей повозки без колёс, которая обычно имеет полозья. Сани развивались из первоначальной волокуши Многие народы, знавшие уже колёсную повозку, по обычаю пользовались в похоронном обряде ( Древний Египет, Древняя Русь и др.) В России до конца 17 в. торжественные выезды царей, патриархов даже летом были санными, так как езда на санях считалась более почётной, чем в экипаже. В районах бездорожья на Крайнем Севере.

4

Древнерусские сани

5

Издавна сани – не только любимейшее средство развлечения детей и взрослых, но и очень популярный и неприхотливый вид транспорта. Историки утверждают, что сани изобрели намного раньше, чем колесо. За всю историю человечества создано огромное количество разновидностей саней – от древних саней-волокуш до современных аэросаней с двигателем. Древнейшим сухопутным транспортным средством служили вьючные животные, одомашненные в Азии к IV тысячелетию до н.э. На заснеженных равнинах Восточной Европы приблизительно в это же время племена изобрели легкие деревянные сани-нарты с собачьей упряжкой. Эти сани состояли из плоских загнутых впереди кверху полозьев, в них вставлялся ряд вертикальных стояков, на которых крепилась платформа для груза. Детали самых древних саней были найдены в торфяниках Финляндии, на Северном Урале и в Прибалтике, эти находки относятся ко II тысячелетию до нашей эры.

6

Рельеф с изображением саней, найденный в Турции

7

Возраст самых древних саней-находок относят к II тысячелетию до нашей эры. Первые сани появились у народов Севера. Полозья прообразов современных саней находили в торфяниках Финляндии и на Северном Урале. Устройство первых саней было гениально простым, но самое удивительное, что за тысячи лет его принцип практически не изменился. Две жерди связывались между собой. Передние концы привязывали к собаке, лошади или быку, а задние волочились по земле. Возраст самых древних саней-находок относят к II тысячелетию до нашей эры. Первые сани появились у народов Севера. Полозья прообразов современных саней находили в торфяниках Финляндии и на Северном Урале. Устройство первых саней было гениально простым, но самое удивительное, что за тысячи лет его принцип практически не изменился. Две жерди связывались между собой. Передние концы привязывали к собаке, лошади или быку, а задние волочились по земле.

8

В Древней Руси езда на санях считалась более почётной, чем на колёсах, отчего сани использовались при всех торжественных случаях, особенно высшими духовными лицами.

9

10

Слово «сани» славянское, заимствованное от славян латышами, венграми и румынами. Происходит оно, по мнению профессора Р. Ф. Брандта и В. Ф. Миллера, от слова «сань», что значит «змея». Относится это собственно к полозьям ввиду их сходства со змеей. Синонимами саней на Руси были «возила», «дровни», позже «каптана» и «избушка». К саням относятся также нарты народов Севера, разные виды саней с кузовом, а также: боб – сани с рулевым управлением, буер спортивные сани с парусом для езды по льду, возок крытые сани со спинкой, кережка сани у лопарей, пошевни низкие и широкие сани, розвальни низкие и широкие сани, тобогган бесполозные сани у индейцев Канады, тарантайка и, конечно же, маленькие деревянные (иногда металлические, а в последнее время и пластиковые) ручные санки – салазки.

11

Детские масленичные санки назывались в старину на Руси «чунки». На таких саночках На масленицу с горы катались не только дети, но и молодые девушки, парни и даже пожилые люди. Все это сопровождалось смехом, звоном колокольчиков и всеобщем весельем. В теплые времена года санки развешивались на стенах сеней, являясь декоративным украшением.

12

Санки для катания на Масленицу

13

14

Старинные сани имели вид лодки с краями, загнутыми спереди и сзади, или длинного ящика, суживающегося спереди, в котором можно было лежать. В них обычно запрягали одну лошадь, верхом на которой сидел кучер. Ездили в них обыкновенно по одному, редко по два человека, но, например, при выездах царя Алексея Михайловича в сани стоя помещалось два боярина на запятках и два стольника у царских ног, на специально сделанных уступах («полках»).

15

Сани — древнейший тип транспортного средства на Руси, упоминается в летописях еще с 9 века. Само слово Сани происходит от множественного числа слова «сань» (общеславянское), что означает Змея (ползущая). Когда в России появились экипажи на колесах, езда на санях все равно считалась более почётной. В допетровской Руси вследствие неудовлетворительности дорог и улиц, сани были наиболее распространённым видом транспорта даже в летнее время. В болотистых и лесистых районах Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Костромской губерний сани употреблялись практически круглогодично до начала XX века. Сани запрягались обыкновенно одной лошадью, но на праздники — в катальную неделю (Масленицу), на Свадьбу — сани запрягались богато украшенной тройкой лошадей, внутри наполнялись яркими тканями, мехами.

16

Выезд царя в санях

17

Самое интересное, что устройство первых саней было очень простым, и за многие века практически не изменилось. У любых саней две основные части: полозья и сиденье, жестко скрепленные между собой. Изначально две жерди связывались между собой, передние концы их привязывали к собаке, лошади или быку, а задние волочились по земле. Так возникли сани-волокуши. Но сани использовались не только для передвижения по снегу. Они были известны как в северных, так и в южных странах. При отсутствии дорог, протащить сани по траве и глине было куда легче, чем колесную повозку.

18

Климат 17 и 18 веков сильно отличался от климата нашего времени, в Европе зимы были гораздо холоднее. В Северной и даже Средней Европе: Голландии, Германии, Австрии,в Париже- замерзали каналы и озера. Гранд- канал Версаля использовался, как каток и санный ипподром. Нарядные, богато украшенные сани принимали участие в праздничных мероприятиях, таких как парады, маскарады. Некоторые сани являются выдающимися примерами традиций барокко и рококо в Европе.

19

20

Нарты — узкие длинные санки с плоским деревянным настилом. Передвигаются ручной тягой, упряжкой северных оленей (от 1 до 7) или собак (от 6 до 10 — цугом, от 10 до 16 — веером). Применяются на севере Европы, Азии и Америки. Полозья нарт, относящиеся ко 2-1-му тысячелетию до нашей эры, были найдены в торфяниках Финляндии и в СССР на Северном Урале. Наиболее древние — ручные нарты, из которых развились различные типы собачьих и оленьих нарт.

21

Нарты- сани народов Севера Тобогган –бесполозные сани появились у древних индейцев Были изобретены одними из первых. Выглядели они очень просто: две жерди, передние концы которых привязаны к собаке или лошади, а задние пусть волочатся — вот и готова волокуша Волокуши

22

Вот и готовы сани — волокуши

23

24

25

26

Дети катаются на тобогганах

27

28

Санки- вещь древняя

29

30

Старинные сани — пошевни — 18 века

31

Старинный боярский возок — радка

32

Запряжённый конь в сани.

33

Свадьба

34

Петровский парк в Москве

35

Центральный парк катания

36

Аэросани в Санкт-Петербурге

37

«Сани мои сани….»

38

Детские санки. Голландия 1 половина 19 в.

39

40

Дорожные сани Петра Великого

41

Наши механические сани

42

Под полозьями тонкий слой снега плавится от трения, создавая эффект скольжения. Наши предки о трении, конечно же, ничего не знали, но эффект саней ощутили очень быстро. Новое изобретение прижилось мгновенно. И по сей день волокуши — конечно, в адаптированном ко времени варианте — практически незаменимы. Эти сани прикрепляют к снегоходу

43

44

45

46

47