Просторечия — это слова, которые не соответствуют нормам русского литературного языка.

Чтобы понять, что такое просторечия, выясним сначала, что это сложное слово образовано от словосочетания «простая речь». А кто пользуется простой речью? В первую очередь, так называемая простая речь была характерна малообразованным как городским, так и сельским жителям.

Определение

Просторечия — это социально-обусловленная разновидность русской речи, словарный и грамматический состав которой находится за пределами литературного языка.

Возьмем в качестве примера глагол «обалдеть». Академический словарь русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой просторечное слово «обалдеть» указывает со значением «потерять способность соображать, прийти в состояние отупения, одуреть». В Большом толковом словаре под редакцией С.А. Кузнецова это слово имеет ещё одно значение «восхищаться, испытывать восторг от кого-то или чего-то».

Увидев впервые эти горы, я просто обалдел от их красоты!

То же значение имеют однокоренные просторечные слова «обалденный» (восхитительный, изумительный) и «обалденно».

Моя бабушка испекла обалденный пирог с яблоками!

Сегодня ты выглядишь просто обалденно!

Как видим, в этом контексте литературные слова «восхитительный» («восхитительно»), «изумительный» (изумительно») с точки зрения говорящего не обладают такой яркой эмоциональностью, как просторечные слова, которыми он предпочел заменить их в своем экспрессивном высказывании.

Просторечия в речи

Просторечные слова занимают особую нишу в живой разговорной речи. Возникшие как единицы речи необразованных людей, они не уходят, не исчезают из языка, а сохраняются довольно длительное время. С одной стороны, они звучат несколько грубовато, неграмотно и, безусловно, режут слух образованным людям. С другой стороны, использующие их в своей речи считают просторечия более яркими по сравнению с «тусклыми» литературными вариантами. Просторечная лексика примыкает к разговорной, но находится за пределами русского литературного языка. Она характеризуется как грубая, бранная или как несоответствующая литературной норме. Просторечная лексика обладает сниженной окраской и всегда экспрессивна:

- загнуться

- мазурик

- братан

- колготиться

- стукануть.

В художественной литературе просторечные слова выполняют роль стилистического средства, с помощью которого автор стремится передать характерную речь персонажа произведения.

Понаблюдаем за диалогом из романа современной писательницы Екатерины Вильмонт:

А дамы, по-вашему, какими должны быть?

Бабки из бабы даму не делают. Но я плевать на это хотела!

Просторечное слово «бабки» вместо литературного «деньги» и «баба» вместо «женщина» позволяют читателю понять, что героиня, несмотря на внешний лоск, не получила достойного образования и принадлежит к определенной социальной прослойке общества.

Просторечия засоряют нашу речь, снижают её качество, искажают литературные слова и их грамматические формы. Как же узнать просторечие? Рассмотрим с примерами некоторые признаки просторечных слов.

Признаки просторечий

Просторечия возникают на базе литературных слов путём их образования, например, с помощью суффикса:

- мамка вместо лит. мама;

- папка вместо папа;

- командирша (от командир сущ. общего рода);

- инспекторша (от инспектор сущ. общего рода);

- ихний вместо их.

В высказывании часто непреднамеренно, а иногда и умышленно (для создания комического эффекта) изменяются по падежам несклоняемые имена существительные.

Я приду в красном пальте.

Приезжай ко мне на метре!

В некоторых просторечных словах вставляется (переставляется) гласный в стечение согласных:

- корвать — кровать;

- рубль — рубель.

Отметим такой признак просторечия, как замена согласного или гласного в слове:

- антерес (интерес);

- антомобиль (автомобиль);

- асвальт (асфальт);

- конпас (компас);

- кружовник (крыжовник);

- кромещный (кромешный);

- штенпель (штемпель);

- щикатурить (штукатурить).

Явным признаком просторечия является искажение грамматической формы глаголов:

- едь, ехай вместо поезжай;

- не бойсь, не боись вместо не бойся;

- поездию, поездиешь, поездий вместо поеду, поедешь, поезди;

- хочем, хочете, хочут вместо хотим, хотите, хотят.

Чтобы было легче ориентироваться в потоке таких слов, приведем примеры просторечий.

Примеры просторечий

авось, айда, в ажуре, вчерась, влипнуть, вляпаться, дрыхнуть, жрать, жратва, обжираловка, зариться, кореш, куды, лупить, небось, окочуриться, подбить бабки, пойти на двор (в туалет), нафиг, фигня, офигеть, сволота, стырить, шамать, шамовка.

Как известно, речи принадлежит немаловажная роль в формировании личности. Овладение нормами русского литературного языка, высокая культура речи является залогом профессионального успеха, особенно тех, кто по долгу службы учит или воспитывает молодое поколение, организует или направляет работу других людей. По тому, как человек строит свои речь, какие языковые средства использует, а каких избегает (просторечия, жаргон, канцеляризмы, штампы), можно судить о его внутренней культуре.

Обновлено: 09.01.2023

Иногда можно услышать такую фразу: он просторечив. При этом подразумевается, что человек говорит не по нормам литературного русского языка.

И часто такая фраза летит в сторону деревенского жителя, потому как считается, что в деревнях люди не соблюдают в разговоре общепринятые нормы речи.

Однако не только старики, не только деревенские, но и молодые люди в городах страдают просторечием.

Поэтому я решила сегодня подробнейшим образом исследовать этот вопрос.

Что такое просторечие

Просторечием принято считать одну из разновидностей русского языка. Обычно просторечивы жители необразованные, не получившие достаточно знаний грамматики и орфографии.

Часто путают просторечие с территориальными диалектами.

Это ошибочно, так как в рамках диалекта своеобразие речевых выражений закреплено за конкретной местностью по географическому положению.

Просторечие же — это некая неконфидицированность или анормативность использования языковых средств речи.

Просторечие наблюдается в устной форме речевого общения. Однако некоторые литературные произведения также могут содержать просторечные обороты для полноты раскрытия сюжета или языковой выразительности.

Просторечивая беседа часто слышна воздел домов на скамеечках, у кабинетов врачей или же на семейных и дружеских посиделках.

Иногда с целью повеселить компанию некоторые её члены используют просторечие, как смешное выражение мыслей.

Виды и формы просторечия

Как бы странно не звучало, но просторечие тоже классифицируется.

Существует два вида просторечия:

- старое традиционное, которое основывается на диалектах местного наречия;

- современное, взятое из социальных жаргонов.

Первый вид просторечия присущ горожанам пожилого возраста, у которых нет достаточно полного образования и культурного уровня.

Второй вид просторечия свойственен молодёжи, у которой так же образованность ещё не на должном уровне. Зато стремление выделиться и пощеголять модными и (как им кажется) умными словечкам очень велико.

Фонетические особенности просторечия

В области фонетики просторечие первого вида очень заметно. Так, вместо пианино человек может говорить пьянина, вместо какао — какава, радио — радива и т.п.

Или же может происходить ассимиляция гласных с рядом стоящими слогами: керосин — карасин и др.

Часто происходит вставка гласного между согласных: рубль — рубель и т.п.

Из наиболее часто употребляемых надо отметить диссимиляцию согласных: трамвай — транвай.

Морфологические особенности просторечия

В морфологическом плане мы встречаем такие просторечивые особенности, как:

Лексическое своеобразие просторечия

С лексикой в просторечии вообще какие-то чудеса происходят. Иногда слышать такие слова смешно, но чаще — грустно.

Я понимаю, когда люди просто ради смеха их употребляют, но когда на полном серьёзе, то это уже даже на грани просторечия и полной безграмотности получается.

Посмотрите:

- пускай — пущай;

- точно — акурат;

- очень — шибко;

- очередь — черед;

- сердиться — серчать;

- побежал — побёг.

А вот ещё один интересный случай. Я почти на 100% уверена, что каждый из вас так говорит, т.е. любого из нас можно назвать просторечивым, независимо от нашего высочайшего образования.

Это слово рентген.

Мы ведь так говорим?

- Я вчера была на рентгене.

- Сосед поехал на рентген.

Это случай, когда одно понятие переносится на другое.

Здесь, рентген означает рентгеновский аппарат. Как можно на него пойти?

Мы ведь проходим рентгенологическое исследование.

А говорим попросту: рентген.

Синтаксис и просторечие

С синтаксисом история не менее увлекательная.

Очень часто многие из нас (да, я уже перешла на нас, потому что эти своеобразия просторечия используют 90% грамотного населения русскоязычного населения, увы, в этом плане мы все просторечивы) заменяют краткие формы причастий на полные — обед уже приготовленный (вместо правильного приготовлен), дверь закрытая (а надо закрыта), я согласная на всё (вместо согласна).

Так же обстоит из деепричастиями (тут уже меньше грамотных людей допускают ошибки в речи) — мы две недели не мывши/сь, он пришел выпимши и т.п.

Конструкция с никто доставляет не мало хлопот просторечивым людям — дети никто не выучили уроки.

А вот ещё интересно — бабушка ослепла катарактой (а нужно от катаракты).

Часто употребительные фразы с предлогами С и ИЗ: выйти с магазина (вместо ИЗ магазина), вернуться с отпуска (ну кто так говорит?)

Да, так говорят многие, и не только в сельской местности. И все друг друга понимают.

Стоит ли сегодня заострять на этом внимание? Мне кажется, что стоит.

Мы ведь не разнообразим наш язык всевозможными формами слов, а искажаем его литературные нормы.

Если так и дальше пойдёт, то скоро мы преобразим речь до неузнаваемости.

Просторечие и жаргоны

Другой стороной просторечия можно назвать жаргонизмы, которыми пользуются теперь уже не только молодые люди, и не только в сети.

Слова эти вошли в обиход почти каждого из нас. Хотя не все используют их в большом количестве и не всегда на полном серьёзе.

Посмотрим на них поближе (рядом буду давать перевод этих слов на нормативный язык):

- возникать — высказвать своё мнение, с которым противоположная сторона не согласна;

- отморозок — лицо, которое ни с кем не считается, делает всё по-своему, наперекор всем;

- придурок — бестолковый, глупый человек;

- прокол — ошибка, неудача;

- разборки — выяснение отношений, иногда в грубой форме с рукоприкладством;

- штука — тысяча рублей или других денежных единиц.

Я сейчас вспомнила фильм, где один интеллигентный человек учил другого (просторечного) говорить культурно. Он советовал ему говорить вместо редиска — нехороший человек.

Так вот, просторечие даёт возможность сэкономить на длине фразы.

Это, пожалуй, плюс. Хотя и не существенный.

Примеры просторечий в русском языке

Эти фразы настолько просочились уже в нашу речь, что можно сказать наверняка — мы скоро все станем просторечивыми.

Хорошо это или плохо, судить не мне.

Но и зазнаваться теперь, что я или ты являемся людьми, которые говорят только литературным языком с соблюдением всех норм, не стоит.

Эти слова/фразы — индикаторы просторечия очень часто мы используем в функции восклицания.

Узнаёте их? Скажите, что вы их не используете? Хотя бы одно слово/одну фразу из списка.

И после этого вы будете утверждать, что вы не просторечивы?!

- Надо же!

- Припёрлись!

- Оторваться!

- Я тебе сказала делать уроки. Дак нет же!

- Сказали, чтобы писал письмо. Нет, смотрит в пустоту!

- Типа того.

- Без разницы — Мне это без разницы).

Формы речевого этикета, которые употребляются как просторечивые слова:

- Мать, шла бы ты погулять.

- Мужик, дай газетку.

Не каждому хочется разговаривать просторечиво, но что поделать.

Вошли эти фразы и словечки в нашу речь крепко-накрепко.

Смиримся уж. Мы все просторечивы.

И утверждать, что просторечие свойственно только малообразованному человеку, я бы не стала.

Да и связывать просторечие с оборотами, которые придают грубую окраску объекту, тоже.

Просторечия — это слова, которые не соответствуют нормам русского литературного языка.

Просторечия — это социально-обусловленная разновидность русской речи, словарный и грамматический состав которой находится за пределами литературного языка.

Увидев впервые эти горы, я просто обалдел от их красоты!

Моя бабушка испекла обалденный пирог с яблоками!

Сегодня ты выглядишь просто обалденно!

Просторечия в речи

В художественной литературе просторечные слова выполняют роль стилистического средства, с помощью которого автор стремится передать характерную речь персонажа произведения.

Понаблюдаем за диалогом из романа современной писательницы Екатерины Вильмонт:

А дамы, по-вашему, какими должны быть?

Бабки из бабы даму не делают. Но я плевать на это хотела!

Просторечия засоряют нашу речь, снижают её качество, искажают литературные слова и их грамматические формы. Как же узнать просторечие? Рассмотрим с примерами некоторые признаки просторечных слов.

Признаки просторечий

Просторечия возникают на базе литературных слов путём их образования, например, с помощью суффикса:

- мамка вместо лит. мама;

- папка вместо папа;

- командирша (от командир сущ. общего рода);

- инспекторша (от инспектор сущ. общего рода);

- ихний вместо их.

В высказывании часто непреднамеренно, а иногда и умышленно (для создания комического эффекта) изменяются по падежам несклоняемые имена существительные.

В некоторых просторечных словах вставляется (переставляется) гласный в стечение согласных:

Отметим такой признак просторечия, как замена согласного или гласного в слове:

- антерес (интерес);

- антомобиль (автомобиль);

- асвальт (асфальт);

- конпас (компас);

- кружовник (крыжовник);

- кромещный (кромешный);

- штенпель (штемпель);

- щикатурить (штукатурить).

Явным признаком просторечия является искажение грамматической формы глаголов:

-

;

- не бойсь, не боись вместо не бойся;

- поездию, поездиешь, поездий вместо поеду, поедешь, поезди;

- хочем, хочете, хочут вместо хотим, хотите, хотят.

Чтобы было легче ориентироваться в потоке таких слов, приведем примеры просторечий.

Примеры просторечий

авось, айда, в ажуре, вчерась, влипнуть, вляпаться, дрыхнуть, жрать, жратва, обжираловка, зариться, кореш, куды, лупить, небось, окочуриться, подбить бабки, пойти на двор (в туалет), нафиг, фигня, офигеть, сволота, стырить, шамать, шамовка.

Как известно, речи принадлежит немаловажная роль в формировании личности. Овладение нормами русского литературного языка, высокая культура речи является залогом профессионального успеха, особенно тех, кто по долгу службы учит или воспитывает молодое поколение, организует или направляет работу других людей. По тому, как человек строит свои речь, какие языковые средства использует, а каких избегает (просторечия, жаргон, канцеляризмы, штампы), можно судить о его внутренней культуре.

Просторечия в наши дни можно услышать не так часто, точнее, прежние просторечные слова, ибо современных их вариаций множество.

Как вошли просторечия в русский язык? Что-то пришло из деревни, что-то внес современный мир. Но не станем долго задерживаться на рассуждениях, а перейдем к конкретным темам.

Что такое просторечие?

Это слова, предложения и речевые обороты, которые употребляются в русском языке с целью придания грубоватой окраски того или иного предмета, его сниженной характеристики. Второе значение данного слова подразумевает под собой простую речь малообразованного человека.

Разделение понятия

В современном русском языке выделяется два временных пласта просторечия. Первый — старый, традиционный, второй — новый, пришедший в речевой мир из современных жаргонов. Носителями старого просторечия являются люди пожилого возраста, выходцы из рабочих сословий, чей труд не является умственным. Что касается современного пласта, то к нему примкнули представители среднего и достаточно молодого возраста. Их культурный уровень не является высоким.

Реализация

Примеры просторечий можно услышать в устной форме. Сфера их функционирования довольно сужена и ограничена семейно-бытовыми ситуациями.

Наглядно увидеть просторечие можно в переписке определенной группы лиц с одинаковым культурным уровнем.

Пласт №1

В конце 80-х годов XX века в русском языке появился такой термин как «простой человек». Кого можно отнести к таковому? В первую очередь, людей, не получивших должного образования, с низким культурным уровнем. Существует три основных признака, по которым можно отнести ту или иную группу населения к «простым людям». Это сфера деятельности, система ценностей и язык.

Примеры просторечия для представителей пласта №1 основываются иногда на специфическом диалекте. Но чаще всего просторечным языком разговаривают пожилые люди с низким уровнем образования.

Пласт №2

Если с вышеописанным вариантом понятно, что со вторым пластом — как-то не очень. Откуда взялся он? Каковы примеры просторечия, которые можно услышать из уст его носителей? Давайте подробнее.

В современном обществе можно выделить группы людей среднего и молодого возраста, не обремененных отличным уровнем образования. Такие еще встречаются, как не прискорбно. Их речевой навык носит общее название — сленг.

Опасны ли просторечия?

Они портят красоту русского языка. А если долго общаться с носителями просторечных слов, то вполне возможен вариант попадания под их влияние. И, соответственно, сход на уровень данных индивидов.

Просторечия ведут к расслоению русского языка, его деградации. Уместно использовать их только в случае, если это литературный прием. Во всех остальных желательно воздерживаться от загрязнения родной речи. В общении с другими людьми не следует переходить на просторечные выражения. Собеседник может усомниться в культуре и образованности говорящего с ним человека.

Возможно ли оградить себя от употребления примеров просторечия? Разумеется, в том случае, если нет тесного общения с теми людьми, которые разговаривают, в основном, данным языком.

Характерные черты

Просторечные выражения пришли в большой город от людей приезжих. Точнее от русских людей, жителей деревень, сел и глубинки, которые приезжали в города с целью поиска работы. Привычная городская речь смешалась с речью «простых людей», и некоторые примеры просторечия плотно вошли в ее жизнь. Отметим основные черты, характерные для просторечия:

Смягчение согласных перед мягкими согласными. Например, «кирьпич», «сосиська».

Вставка мягкого звука в середину слова. Примеры просторечий в русском языке подобного типа: «пиянино», «шпиен».

Вставка гласного звука между двумя согласными в слове. «Рубель» вместо рубль, к примеру.

Ассимиляция согласных в глаголах. Простой пример: боишься — «боисся».

Расподобление согласных. Иными словами, подмена согласных букв. Вместо трамвай произносят «транвай», вместо директор — «дилектор».

Спряжение глаголов «под себя»: «хочу», «хочем», «хочут».

Вместо существительных среднего рода употребляются существительные женского или мужского родов. Примеры слов просторечия такого: «какой яблок зеленый».

Склонение несклоняемых слов: пальто — «пальта», кино — «кина».

Несклоняемость числительных: «я сирота с одиннадцать лет».

Использование терминов родства при обращении к постороннему человеку: «мамаша, садитесь».

Употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов, как форма вежливости: «вам какие розочки».

Замена слов, которые могут показаться грубыми. Примеры просторечий данного вида: «отдыхать», «кушать» вместо спать, есть.

Широко распространение употребления эмоциональной лексики: «как она по английски шпарит».

Употребление деепричастий с окончанием на «мши»: «он не спамши совсем».

Литература и просторечия

Можно выбрать из литературы примеры просторечия, если приложить к этому усилия. Зачем использовать их в литературе? Для создания в произведении грубоватой непринужденности и естественности. Причем часто просторечные выражения переплетаются с высоким стилем речи.

«Хорошо не разбудил вчерась». — Использовано просторечное слово вместо «вчера».

«Вызывает антирес Ваш технический прогресс: как у вас там сеют брюкву, с кожурою али без?» — Это сплошное просторечное выражение. Может быть использовано в качестве примера предложений просторечия.

Просторечия и русский язык

Просторечие — это стилистическое средство в русском языке. Реализуется, в массе своей, в устной речи. Просторечия невозможно запретить, даже несмотря на их не очень хорошее влияние на красоту и чистоту языка. Каковы примеры слов в русском языке, просторечие как употребляется? Это такие слова, как:

Айда (вместо идем).

На двор (вместо в туалет).

Это маленькая часть приведенных просторечных слов, которые смело можно отнести к пласту №1. Данные слова пришли в массы из глубинок, от малограмотных жителей деревень, оказавшихся в городе.

Теперь коснемся пласта №2. Наиболее популярные выражения среди молодых людей и девушек современных поколений:

Ко всему прочему, молодежи свойственно «сокращать» и проглатывать окончания слов. В таком случае получается что-то подобное: «Ты че не звонишь?». «Ща погодь, я перезвоню». Режет слух, правда?

Как сохранить красоту языка?

Просторечие и примеры слов были приведены выше. Можно каким — либо образом сохранить чистоту русского языка? Красоту настоящей речи, не заменяя литературные слова «непотребством» (кстати, просторечное слово)?

Все зависит от нас с вами. Приходится общаться с людьми, чей культурный уровень очень невысок. Однако это не значит, что мы должны спускаться на данный уровень. Следует продолжать следовать своей привычной речи, не допуская ее загрязнений, сторониться просторечных выражений и слов, как бы мы не торопились выразить свои мысли.

Говорить не спеша, красиво и вдумчиво. Русский язык — один из самых красивых в мире. Он уникален, зачем же портить его красоту и уникальность? Тем более, носителям данного языка.

Для поддержания грамотной речи помогает чтение. Бумажные книги сейчас не столь популярны, как прежде. А зря. Книга — лучший собеседник, помогающий грамотно строить свою речь, не допускать в ней посторонних примесей из слов.

Резюмируем

Мы рассмотрели в данной статье, что есть просторечие. Еще раз вспомним, о чем шла речь:

- Просторечие — это слова или выражения, употребляющиеся в русском языке и литературе с целью придать грубоватую окраску тому или иному предмету.

- Подразделяются на два пласта. К первому относятся старые просторечия, пришедшие в нашу эпоху от малограмотных деревенских жителей, ко второму — молодежный жаргон, или, как его еще называют, сленг.

- Образованному и культурному человеку разрешается употреблять просторечия только с целью литературной окраски речи.

Заключение

Красиво говорить не каждый может. Гораздо проще засорять свой словесный набор просторечными выражениями. Но лучше воздерживаться от этого, и развивать собственную речь, читая классическую литературу.

Переоценить достоинства языка для человека не представляется возможным, так как это не только средство общения, но и сфера, показывающая уровень жизни общества. На язык влияют история, география и, конечно же, жизненный уклад. Поэтому появляющиеся в нашем лингвистическом пласте просторечные слова отражают сущность быта русского народа. Приведем примеры из жизни и определим какое значение имеет данная лексика в современной русской речи. …

Особенности слов

Такие словоформы относятся к разговорной речи и обладают сниженной стилистической принадлежностью. Часто простонародные выражения несут в себе оттенок вульгарности и даже откровенного негатива.

Большая часть перекочевала к нам из арго – специального языка, принятого в тюремной среде. Такие слова, как баланда, харя, моргалы, койка используются заключенными и по сей день, однако любой человек с легкостью может объяснить, что означают данные лексемы.

Просторечия – это сниженная лексика, обычно живут в речи малообразованных людей, которым тяжело говорить на стройном литературном языке, однако многие образованные граждане также употребляют их при разговоре в неформальной ситуации или в шутку.

Внимание! Некоторые ошибочно называют их ругательствами, но на самом деле мат, как табуированная лексика, составляет всего лишь часть просторечного пласта в нашем языке.

Происхождение

Само слово появилось в XVII веке и долгое время было синонимом простой разговорной речи, так как русский народ был малограмотен в данном отношении. Позднее просторечные слова начинают отличаться от разговорных в речи, и первое понятие уже начинает входить в состав второго.

Разговорная речь теперь подразделяется на:

- сленг,

- жаргонизмы,

- диалектизмы,

- нейтральную речевую лексику,

- просторечия.

Эта просторечная лексика живет в печатных изданиях, СМИ и часто помогает более подробно описать личность говорящего, его привычки и повадки. Либо, используя данные слова, журналисты обращаются к шутке и пытаются высмеять отдельные пороки человека на примере конкретного случая.

Отличительной особенностью просторечий в литературной среде является актуальность. Примеры таких слов постоянно меняются, как картинки в калейдоскопе, так как просторечия – это отражение жизни нашего общества, того языка, которым мы пользуемся и который всегда пластичен и переменчив.

Целевое назначение

Основной целью использования подобных слов становится придание речи экспрессии, внесения элемента оценки, ведь просторечная лексика – это и отражение личного отношения человека к определенной ситуации.

Задачи, которые выполняют просторечия в русском языке:

Все приведенные выше примеры просторечий в русском языке показывают насколько прочно данные словоформы закрепились в нашей жизни.

Типы

Существует деление простых выражений на несколько групп:

- акцентологические, то есть созданные при помощи неверного ударения (кРЕдит, пРОцент – ударный слог выделен),

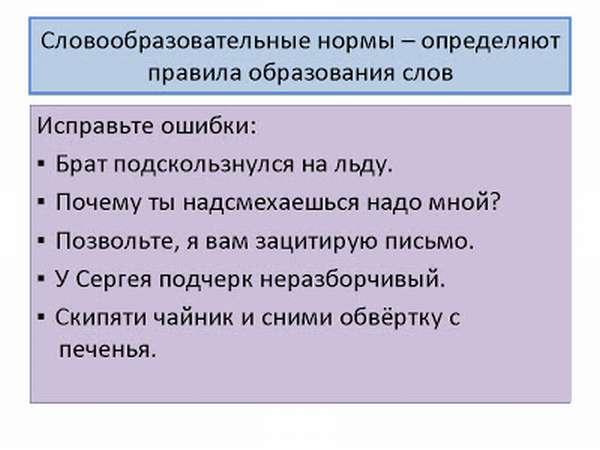

- морфологические или словообразовательные, зависящие от формы слова ( хочут, могем). Примеры словообразовательных просторечий (забижать, спокою),

- фразеологические, имеющие искажения в этой области (дурная голова ногам спокою не дает),

- фонетические, связанные со звуковой парадигмой (ложися, здеся, тута).

И отдельным особняком конечно стоят слова, с ярко выраженной экспрессивностью. Например, скомуниздить – украсть, дрыхнуть – спать, слопать– съесть.

В речи каких категорий людей применяются

В основном такие конструкции используют малограмотные граждане, но по статистике, приведенной лингвистами, наибольшее количество подобных слов использует старшая возрастная категория – от 60 лет и, напротив, молодежная группа людей – от подростков до 25 лет.

Часто городское просторечие можно услышать от мужской части населения, так как больший процент их речи составляют матерные слова, а мужчины часто являются любителями крепкого словца. Да и старики часто пользуются уже вышедшими из обихода словоформами, например, отсюдова, кликать.

Молодежь пользуется лексикой на грани сленга: шкериться, жрать, хайпануть.

Внимание! Причина использования просторечных слов в большом количестве ясна: люди просто мало читают классической и научной литературы, где используется высокий стиль – современный русский литературный язык, словоформы которого значительно отличаются от простонародных выражений.

Почему СМИ становятся источником подобной лексики

Основной проблемой засилья грубых разговорных слов и выражений является массовое распространение их в газетных и журнальных публикациях.

Раньше СМИ использовали примеры городских просторечий в виде нонсенса или какой-то сенсационной газетной утки, чтобы отразить специфические особенности народных событий.

Сегодня газеты пестрят штампами, жаргонизмами и набившим оскомину сленгом. Иногда журналисты делают намеренные ошибки, чтобы придать своему материалу особый национальный колорит. Эта фишка действительно работает, придает статье яркость, живость и привлекает читателя, фиксируя его внимание на определенной странице.

Запрет на использование некоторых слов

Безусловно, использовать данные слова всегда, заменяя ими обычную нейтральную лексику, нельзя, это будет негативно сказываться на качестве речи, снизит вашу значимость в глазах других людей.

Окружающие не будут считать образованным человека, который разговаривает, как простой русский обыватель, используя в речи только вульгарные и грубые экспрессивные словечки.

Однако, специалисты-филологи считают по-другому: язык – это постоянно меняющееся явление, настолько же разнообразное, как и наш организм. Язык прошел долгий и тернистый путь к тому, что сейчас считается современной лингвистикой. И то, что раньше мы могли назвать речевыми ошибками и просторечиями, сейчас становится нормой разговорной речи.

Таким образом, список просторечных слов и выражений становится неким отражением нашей действительности и показывают национальный колорит языка, вне зависимости от норм употребления литературной речи. Самым главным правилом использования просторечных выражений является их уместность в конкретной ситуации.

Читайте также:

- Сочинение егэ андреев красный смех

- К чему может привести человека болезненное самолюбие сочинение капитанская дочка

- Сочинение на тему уроки детства 6 класс

- Уберечь свои деньги стоит больших трудов чем добыть их сочинение

- Сенмейген юлдузлар сочинение на кумыкском языке

Сочинение: Просторечия

Реферат по дисциплине «Русский язык и культура речи»

Ижевский государственный технический университет

Введение

Просторечие- специфичное явление русского языка, повсеместно в нём распространённое. Но, темне менее, строгого определения данного явления на данный момент нет. Впоследнее время его элементы попадают в речь самых различных слоёв общества.Возникает необходимость более чётко сформулировать представление о просторечии.Полноценное восприятие его может быть осуществлено при рассмотрении его не каканормативного факта или нарушения общих норм, а с точки зренияструктурно-функционального подхода. В этой работе осуществлена попытка дать объективнуюхарактеристику просторечия, выявить, какова роль его в русской речи.

1.Понятие просторечия

Чтоже такое просторечие? По мнению большинства исследователей просторечием принятоназывать устную речь, которая присуща малообразованным городскому населению.Данное явление в нашем языке довольно специфично. В любом другом национальномязыке сложно найти что-либо похожее на русское просторечие. Оно не ограниченноопределённой местностью, что характеризует различие просторечия стерриториальными диалектами. Различие с литературным языком в основе своейзаключается в неопределённом характере используемых языковых средств, некодифицированности,несоблюдении нормативности.

Полереализации просторечия — устная речь. В художественной литературе оно находитсвоё отражение в виде частной переписки носителей просторечия. В общем, использованиеограничивается бытовыми и семейными ситуациями. [см. Лукьянова Н. А. «Проблемысемантики»]

2.Просторечие как форма русского языка

Насегодняшний день просторечием считается специфичная русская речь, которуюиспользуют малообразованные общественные массы. Данное определение слишкомкратко, и в недостаточной степени глубоко характеризует людей — носителейпросторечия. Более полную характеристику термина «просторечие» можно дать, точнееопределив категории населения, употребляющих данную форму устной речи.

Всоциологии, в конце ХХ века использовался термин «простой человек», характеризующийобщественные массы с низким уровнем образования и занятыхнизкоквалифицированным, низкопрофессиональным трудом. Такие люди, в первуюочередь, являются носителями просторечия, активно используют его в своейповседневной речи. В большинстве своём профессии этой группы населения:водитель, чернорабочий, торговец, строитель, менеджер низкого звена и прочее.Сотрудники милиции и других силовых ведомств – это тоже в большинстве носителиэтой формы языка. В армии просторечие широко распространено, и количествоносителей изменяется обратно пропорционально почётности звания. Как замечание, стоитотметить, что в повседневном бытовом общении в армии используется, такназываемое, солдатское арго, которое является ни чем иным, как просторечием сиспользованием небольшого объёма лексики арготического характера.[См. ВойловаИ. К. «Живые формы языка как стилеобразующий фактор художественного текста»]

Фонетическаясистема просторечия, как таковая, по большей части совпадает с фонетическойсистемой литературного языка. Отличия будут заключаться в акцентуационныхнормах (свекл`а, д`оговор и пр.). Искать несоответствия не имеет смысла, востальном система фонем в обоих случаях будет одной и той же. Но еслирассмотреть интонационные и акустические характеристики просторечия, делопринимает другой оборот, в них и проявляется фонетическая уникальность этойформы языка. Зачастую, эти особенности используют различные театральные деятели,при изображении стандартного «простого человека».

Насегодняшний день многие исследователи подразделяют просторечие на два временныхподвида – один, использующий стандартные, традиционные средства, происхождениекоторых связано с диалектами, и второй, использующий новые средства, источникомкоторых явились социальные жаргоны. Эти подвиды именуются соответственно, какпросторечие-1 и просторечие-2.[См. Л.И. Скворцов «Литературная норма и просторечие»]

4.Просторечие-1

Каксчитают многие исследователи, например Л.И. Скворцов, для просторечия-1носителей характеризуют: принадлежность к городскому населению, пожилой возраст,малообразованность, невысокий культурный уровень. Носителей просторечия-2 – этомолодое поколение и люди среднего возраста, с низким уровнем образования итаким же культурным уровнем. Разделяют носителей просторечия так же по полу:просторечие-1 характерно в большинстве своём пожилым женщинам, а просторечие-2используется, в основном, мужчинами. Различия этих подвидов прослеживаются вовсём.[См. Л.И. Скворцов «Литературная норма и просторечие»]

Наборфонем для просторечия-1 в целом такой же, что и в литературном языке. Но то, какони реализованы в речи и сочетаются между собой, создаёт определённуюфонетическую специфичность для данного явления. Рассмотрим следующие примеры:

Неуместноесмягчение согласных: ко[н`ф`]ета вместо ко[нф`]ета, ко[н`в`]ерт вместоко[нв`]ерт, о[т`в`]етить вместо о[тв`]етить, ла[п`к`]и вместо ла[пк`]и.

Пропускгласных: [закном] за окном, [арадром] аэродром, [пр`ибр`ила] приобрела, [н`укаво]ни у кого.

Звуки[j] или [в] между гласными: [рад`ива] – радио, [п`иjан`ина] – пианино, [какава]– какао.

Вставкагласного: [руб`ел’] рубль, [жыз`ин`] жизнь, [съмарод`ина] смородина.

Упрощениеструктуры слов, в чаще иноязычных: [м`ин`истратър] администратор, [в`ит`инар]ветеринар, [мътафон] магнитофон.

Непроизношениесогласных в конце слова: [нъпачтам`е] на почтамте, [инфарк] инфаркт, [сп`иктак]спектакль.

Использованиегласных соседних слогов: [в`ил`идол] валидол, [карас`ин] керосин, [п`ир`им`ида]пирамида.

Диссимиляциясогласных: [с’ькл’итар’] секретарь, [кънб’икорм] комбикорм, [транваи] трамвай, [къл’идор]коридор.

Ассимиляциясогласных: [кот’ ис’и] катишься, [баис’и] боишься, [воз’ис’и] возишься.

Перейдёмк морфологии. Просторечие-1 имеет следующий набор характерных черт:

Приизменении слова по падежам или лицам возникает выравнивание слов: хочу — хочут,хочем, хочете; требовать – требоваю, требоваешь, требовает; хотим, хотите — хотишь,хотит; пеку — пекешь, пекет, пекем; рот — в роту, ротом; ездить — ездию, ездиишь,ездиим, ездиют и пр.

Несоответствиерода в сказуемых или неверное склонение: этот полотенец, кислый яблок, свежаямяса, густая повидла или болезня, мысля, церква, простынь и пр.

Употреблениеформы местного падежа на «-у» для существительных мужского рода с основой, заканчивающейсяна согласный: на газу, на пляжу, в складу и пр.

Употреблениеформ именительного множественного на «-ы/я»: торты, шоферы, инженеры, в томчисле от ряда существительных женского рода: площадя, очередя, матеря, скатертя,местностя и пр.

Употреблениевместо родительного дательного падежа и наоборот у существительных женскогорода: от маме – к мамы, у сестре – к сестры и пр.

Флексия«-ов, — ев» у существительных в родительном падеже множественного числасреднего и мужского рода: местов, делов, пять рублев, от соседев, и пр.

Склонениенесклоняемых существительных: ехать на метре, шли из кина, без пальта пр.

Нелитературнаясловообразовательная структура в конце слова (суффикс + флексия): хулиганничать,учительша, наследствие (эта болезня по наследствию передается), чувствие (безчувствиев) и пр.

Лексическойособенностью является наличие значительного количества слов, по большей частипредназначенных для бытовых ситуаций, и, не являющихся литературными словами:шитво, серчать, пущай, шибко, намедни, харчи, черед, акурат, давеча и пр.Многие из них по происхождению являются диалектизмами.

Отметимдругие особенности в области лексики, характерные для просторечия-1, например:

Использованиеслова в значении, отличном от значения в литературном языке:

Уважатьв значении «любить»: «Я огурцы не уважаю».

Признатьв значении «узнать»: «А я тебя и не признала, думала, кто чужой».

Чумнойв значении сумасшедший, неуравновешенный: «Вот чумной! Куда побёг-то?»

Обставитьcя– «обзавестись мебелью».

Гулятьв значении «иметь близкие отношения»: «Она полгода с ним гуляла».

Впросторечии-1 имеется специфика переносить название чего-либо с общего понятияна конкретный объект. Например, называть человека болеющего диабетом словом«диабет»: «Это всё диабеты без очереди идут». Аналогично, рентген в значении неаппарата, а рентгеноскопии: «Мне сегодня сделали рентген».

Метонимическийперенос для просторечия-1 может распространяться и на слова, употребляемые влитературном языке только в значении некоторой совокупности, некоего множестваи не употребляемые в значении элемента этого множества. Например:

«Онавышла замуж за контингента» – такое можно услышать в речи медсестры, дляпонимания необходимо осознавать происходящую ситуацию. Люди, обслуживаемыеспециальным лечебным заведением, среди его персонала именуются «контингентом».То есть, человек принадлежит контингенту больных. Это слово, в результатеметонимического переноса, приобрело значение один из множества, и оказалосьтаким образом в разряде одушевлённых существительных.

Отмечаетсятакая особенность, характерная просторечию, как отсутствие различных значенийслова, имеющихся у него в литературной речи. Слово «партия» теряет значения«количество товара», «один раунд игры», означает лишь «политическуюорганизацию»; «дисциплина» не употребляется в значении «учебный предмет», используетсяв значении «порядок»; «мотив» сохраняет только значение «мелодия», не употребляетсяв значении «причина».

Дляпросторечия-1 свойственна особенность заключающаяся в тенденции к замене однихслов другими, близкими по значению. В результате слова приобретают специфичныезначения: «кушать» вместо слова «есть», «отдыхать» вместо «спать», «супруга» взначении жены говорящего. Так же всё ещё проявляется такое уже устаревшееявление, как употребление местоимения «они» и глаголов в соответствующих формахотносительно единственного объекта. В данном случае объект воспринимаетсяимеющим более высокий социальный статус. Например: «Где врач? – Они обедатьушли».

Отметимсинтаксические особенности характеризующие специфику просторечия-1:

Употреблениестрадательных причастий и кратких прилагательных в полной форме: «Дверь былазакрытая»; «Обед уже приготовленный»; «Пол вымытый»; «А она чем больная?»; «Ясогласная».

Употреблениедеепричастий заканчивающихся на «-вши» или «-мши» (причём последняя — формаисключительно просторечная): «Все цветы поваливши» (все цветы повалились); «яне мывши вторую неделю» (не мылся больше недели); «Он был выпимши» (пьян) и пр.

Употреблениеместоимения никто, при сказуемом в форме множественного числа (при местоименииможет и не быть существительного): «Гости никто не приехали». «А у нее из цеханикто не были?».

Употреблениесуществительных в творительном падеже с целью высказать таким образом причинучего-либо: «ослеп катарактой» (т.е. от катаракты), «умер голодом».

Нестандартноеуправление при словах, совпадающих по значению со словами литературной речи:«что тебе болит?» (что у тебя болит); «ко мне это не касается» (меня некасается); никем не нуждаться (ни в ком не нуждаться); «она хочет быть врач»(хочет быть врачом) и пр.

Несоответственноеупотребление предлогов: «стреляют с автоматов», «пришел с магазина», «вернулисьс отпуска» и пр.

5.Просторечие-2

Исследователине выделяют в просторечии-2 такого множества специфичных языковых характеристик,как в просторечие-1. Причиной этому служит молодость просторечия-2 как особогоподвида просторечия. В отличие от просторечия-1, которое является средним междулитературным языком и территориальными диалектами, просторечие-2 большесклоняется к жаргону (социальному и профессиональному) и литературной речи, занимаетпромежуточное положение между ними. [См. Л.И. Скворцов «Литературная норма ипросторечие»]

Такимобразом, просторечие-2 является тем связующим звеном, который позволяетпопадать разнообразным внесистемные элементам (профессионализмы, жаргон, арго)в литературный язык. Причину такого взаимодействия можно найти и в структуреязыковой системы, и в нашем обществе. Множество носителей просторечия-2характеризуется своей неоднородностью по различным социальным критериям:выходцы сельской местности, временно или на постоянной основе проживающие вгороде; городское население, характеризующиеся диалектной средой окружения;население крупных городов, с низким уровнем образования и занимающиесянеквалифицированным трудом. Носители просторечия-2 — это люди различного родапрофессий: продавцы, уборщицы, грузчики, железнодорожные проводники, парикмахеры,официанты, и пр. [См. Л.И. Скворцов «Литературная норма и просторечие»]

Таккак просторечие, как уже было отмечено, не отличается какой-либо нормативностьюи, следовательно, не имеет нормативных средств, подобно литературной речи, которыебы ограничивали в просторечии употребление средств, других языковых подсистем.Вследствие этого различные черты языка, свойственного жителям определённойместности или людям каких-либо профессий, какой-либо среды, отличающейся своейспецификой языка, способны беспрепятственно перекочевать в просторечие.

Ина самом деле, несложно убедиться, что множество элементов языка, которые имелив определённое время принадлежность к словоупотреблению, ограниченному рамкамисоциального или профессионального характера, попадают в литературную речь ненапрямую, а посредством просторечия-2. Так, к примеру, слова, входящие внастоящее время в состав активно использующейся лексики, пришедшие из жаргоннойсреды: «прокол» — неудача «возникать»- заявлять своё мнение, при нежеланииокружающих; «оттянуться» — отдохнуть, развлечься; «беспредел»- недопустимыедействия, выходящие за рамки дозволенного; «отморозок» — лицо, не признающееникакой нормативности в своих действиях; и пр. .[См. Войлова И. К. «Живые формыязыка как стилеобразующий фактор художественного текста»]

Фонетическиеи морфологические особенности просторечия-2 не имеют такой специфики, какпросторечие-1: они имеют неопределённый характер и зачастую реализованы вотдельных языковых средствах. Для просторечия-1 реализация рассмотренных вышефонетических и морфологических свойств происходит определённым образом, а впросторечии-2, напротив, они представлены без какой-либо закономерности, сограничениями, а некоторые из них отсутствуют вовсе. Причиной этому служит стремление,просторечия-2 как развивающегося подвида городской речи, – к уменьшению яркостинабора языковых средств выражения, к их объединению со языковыми средствами, свойственнымиразговорной речи и кодифицированной литературной речи.

Длянаглядности, диссимиляция согласных в просторечии-2 реализована словоформамитипа «транвай». Напротив, в словах типа «директор», «коридор», где членениесогласных выражено в более яркой, заметной форме, этого не происходит.Словоформы типа [сашэ] вместо [шасэ] или [шосэ] тоже не свойственныпросторечиию-2. Вставка звуков [j] или [в] ([какава], [п`иjан`ина]), одно изнаиболее выразительных явлений просторечия-1, – в просторечии-2 практически неиспользуется. Расхождения с литературной речью в значениях рода определённыхсуществительных происходит менее выражено, в словах типа: толь, шампунь, тюль, онисклоняются как существительные в форме женского рода; а мозоль, напротив, каксуществительное мужского рода. Например: «замучился с этим мозолем», «покрыликрышу толью», «вымыла голову новой шампунью», «стояли в очереди за тюлью»). Вотличие от просторечия-1, слова среднего рода кино, мясо и подобные им неупотребляются как существительные в форме женского рода.

Склонениеиноязычных существительных происходит, как правило, в тогда, когда возможнонеопределённое понимание несклоняемой формы. Например: «ехали метром», но «вышел из метро». [см. Лукьянова Н. А. «Проблемы семантики»]

Просторечию-2также свойственно использование в словах с уменьшительно-ласкательныхсуффиксов. Например: «номерок», «документики», «огурчик» Существуют формы, которыеобразованны необычным образом, и не распространены в литературной речи. Кпримеру: «мяско».

Просторечию-2свойственно употребление фразеологизмы, специфичные ему, при использованииуказывающие на просторечный характер беседы. Постепенно они попадают вразговорную речь. Для наглядности:

Использованиевыражения «по нахалке»: «Пришли тут по нахалке».

Сравнение,при использовании выражения «как этот»: «Проходите вперед! встал, как этот».«Иди к нам. Нет, сидит, как этот».

«Надоже!», используется для выражения восклицания, удивления. «У нас уже третиймесяц нет отопления. – Надо же!».

Употреблениевыражения «без разницы»: «Мне это без разницы».

Средиразновидностей этикета речи, которые характерны для просторечия-2, следуетвыделить виды обращений, которые обозначают родственные отношения или положениев обществе: «мужик», «шеф», «парень», «начальник», «друг», «командир», «хозяин»,«папаша», «мамаша», «отец», «мать», «дед», «дедуля», «бабуля». Такие способыобращения разделены по возрасту, полу говорящих; профессия в определённыхслучаях накладывает определённые ограничения употребления, в отношенииговорящего и воспринимающего информацию. Таким образом, обращения типа «дедуля»,«бабуля» или «женщина», «дама», «мужчина» присущи речи молодых женщин;обращения «друг», «мужик», «парень», «начальник», «шеф», «дед», «отец», «папаша»,«мать», «мамаша» характерны для мужчин среднего или молодого возраста; «хозяин»,«хозяйка» — таким образом обращаются работодателю или к какому-либо другомулицу, в отношении которого говорящий осуществляет обслуживание.

Врезультате распространения просторечия на бытовом уровне коммуникативноговзаимодействия, оно чаще всего применяют и лучше всего это выходит в разговоре,имеющем своей целью заверению, внушению порицанию, обвинению, просьбу и пр.Хотя и зачастую носители просторечия употребляют его вследствиемалообразованности и неспособности полноценно использовать другие формы речи.

Заключение

Просторечиехарактерно городской речи, используется часто для придания речи специфическогооттенка. Использование просторечия может совершаться и с осознанием егоанормативности для выражения более глубокой чувственной окраски речиговорящего. В этом случае его употребление не влечёт за собой ничегонегативного. Но при использовании его малообразованным населением в качественормированной речи, в результате неспособности использовать стилизованную речь,ведёт к расслоению национального языка, его деградации. Просторечие может бытьуместно в определённых случаях, ноне более чем стилистический приём, использованиеего в качестве повседневной речи может иметь лишь негативную оценку.

Список литературы

ВойловаИ. К. Живые формы языка как стилеобразующий фактор художественноготекста.//Язык, как система. – Екатеринбург. 1998. С. 134-142.

ЛукьяноваН. А. Проблемы семантики.//Экспрессивная лексика разговорного употребления.–Новосибирск. 1986. С. 253-257.

СкворцовЛ.И. Литературная норма и просторечие.// Литературный язык и просторечие. – М.:Наука. 1977.

Дляподготовки данной работы были использованы материалы с сайта referat.ru

Современный русский литературный язык – это общенародный язык в его обработанной форме, служащий средством общения и обмена мыслями во всех областях жизни и деятельности.

Просторечные слова характерны для разговорной речи. Они служат характеристиками явления в кругу бытовых отношений; не выходят из норм литературного словоупотребления, но сообщают речи непринужденность. Просторечие свойственно нелитературной городской разговорной речи, содержащей в себе немало недавних диалектных слов, слов разговорного происхождения, новообразований, возникающих для характеристики разнообразных бытовых явлений, словообразовательных вариантов нейтральной лексики. Просторечное слово используется в литературном языке как стилистическое средство для придания речи оттенка шутливого, пренебрежительного, иронического, грубоватого и т. д. Часто эти слова являются выразительными, экспрессивными синонимами слов нейтральной лексики.

Просторечие — одна из форм национального языка, наряду с диалектной, жаргонной речью и литературным языком: вместе с народными говорами и жаргонами составляет устную не кодифицированную сферу общенациональной речевой коммуникации — народно-разговорный язык; имеет наддиалектный характер. Просторечие, в отличие от говоров и жаргонов, — общепонятная для носителей национального языка речь.

Это разновидность русского национального языка, носителем которой является необразованное и малообразованное городское население. Это наиболее своеобразная подсистема русского языка, не имеющая прямых аналогов в других национальных языках. От территориальных диалектов просторечие отличается тем, что не локализовано в тех или иных географических рамках, а от литературного языка (включая разговорную речь, являющуюся его разновидностью) – своей не кодифицированностью, а нормативностью, смешанным характером используемых языковых средств. По функциональной роли, по соотношению с литературным языком просторечие — самобытная речевая сфера внутри каждого национального языка. Функционально противопоставленное литературному языку, просторечие, как и литературный язык, коммуникативно значимо для всех носителей национального языка. Будучи категорией универсальной для национальных языков, просторечие в каждом из них имеет специфические особенности и свои особые взаимоотношения с литературным языком.

В просторечии представлены единицы всех языковых уровней; на фоне литературного языка просторечие выявляется в области ударения, произношения, морфологии, лексики, фразеологии, словоупотребления («ложить» вместо «класть» , «обратно» в значении «опять») .

Особенно отчетливо своеобразие просторечия проявляется в употреблении элементов литературного языка (ср. «по телевизеру показывают») , в грамматическом и фонетическом оформлении слов общего словарного фонда («тапочек» , «опосля» , «здеся» вместо «тапочка» , «после» , «здесь») . Для просторечия характерны экспрессивно «сниженные» оценочные слова с гаммой оттенков от фамильярности до грубости, которым в литературном языке есть нейтральные синонимы (ср. пары «шарахнуть» — «ударить» , «дрыхнуть» — «спать» , «драпануть» — «убежать») .

В русском языке просторечие — исторически сложившаяся речевая система, становление и развитие которой тесно связано с формированием русского национального языка (само слово «просторечие» образовалось из употреблявшегося в 16-17 вв. словосочетания «простая речь») .

Когда сформировалась и стала функционировать в рамках русского литературного языка разговорная речь, границы просторечия стабилизировались. Сложились формы соотношения и взаимодействия просторечия с литературным языком, в результате чего образовалось литературное просторечие, служащее границей литературного языка с народно-разговорным языком, — особый стилистический пласт слов, фразеологизмов, форм, оборотов речи, объединяемых яркой экспрессивной окраской «сниженности» , грубоватости, фамильярности.

Анастасия

Литературный язык – это язык общения образованных людей, просторечие – язык так называемого «простого человека» , занятого неинтеллектуальным трудом. Если носители литературного языка тяготеют к «культуре доверия» , то для носителей просторечия типична «культура недоверия» , восхищение криминальным миром, стремление подражать его представителям в речи и поведении на паралингвистическом уровне (например, складывать пальцы веером) . Отношения между этими двумя социальными группами не простые, часто напряженные. Просторечие – это не «простая речь» и не речь «простых людей» . Распространено мнение, что просторечие принадлежит исключительно к разговорно-бытовой сфере. Но это не так. Оно живет и в деловой речи, причем не только в устной, но и в письменной форме. В конечном счете просторечные слова и обороты естественным путем принимаются литературным языком: подвижки, наработки, проживать (по адресу) , обговаривать, набрать кого-то (‘позвонить’), отзвонить, отследить. От просторечных элементов не застрахована и научная речь. Просторечные формы не имеют никаких дополнительных смысловых оттенков или функций по сравнению с аналогичными формами в литературном языке: (я) без понятия = не знаю, по жизни = в жизни, по-любому = в любом случае. Все экспрессивное просторечие «обречено» на признание. Просторечная форма, получая самостоятельную функцию, может перейти из разряда «просторечных» в «разговорные» . Так, рожденные в просторечии многочисленные фразеологизмы легко входят в разговорный стиль литературного языка. Узнавание самих фактов просторечия до сих пор идет опытным путем: в массе случаев критерием служит речевой опыт носителей литературного языка. Просторечие оценивается как порча языка, но тем не менее обладает своеобразной нормой, которая не подвергается кодификации, хотя ее черты можно систематизировать. Отношение носителей просторечия к искусству: любимый вид «искусства» – телевидение (сериалы, шоу пародистов, телевикторины, ток-шоу) . Государство поддерживает вкусы носителей просторечия, о чем свидетельствует политика в области массового телевещания; музыка – «попса» как фон для пьяных разгулов; литература – детективы, дамская проза, романы об уголовниках, анекдоты. Просторечие развивается очень быстро, мало реагирует на негативную оценку носителей литературного языка и успешно вербует его носителей. Носитель просторечия помолодел, стал более или менее образован и социально значим. Чистых «просторечников» почти нет. Типично просторечные формы могут функционировать как вкрапления на фоне вполне литературной речи. Редкий носитель современного литературного языка не допускает просторечных элементов в разговоре. Но тем не менее «просторечник» легко узнаваем. Его речь характеризуют не столько уровень образования и среда, сколько определенные качества личности, ее особый психолингвистический склад, в частности. Просторечие характерно городской речи, используется часто для придания речи специфического оттенка. Использование просторечия может совершаться и с осознанием его анормативности для выражения более глубокой чувственной окраски речи говорящего. В этом случае его употребление не влечёт за собой ничего негативного. Но при использовании его малообразованным населением в качестве нормированной речи, в результате неспособности использовать стилизованную речь, ведёт к расслоению национального языка, его деградации. Просторечие может быть уместно в определённых случаях, ноне более чем стилистический приём, использование его в качестве повседневной речи может иметь лишь негативную оценку.

Просторечные слова

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 148.

Обновлено 20 Мая, 2022

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 148.

Обновлено 20 Мая, 2022

Просторечия вовсе не выходят, как многие считают, за рамки литературного языка. Просторечные слова, выражения, грамматические формы, речевые обороты используются в литературном языке для грубоватой, сниженной характеристики описываемого предмета, явления, лица. Просторечные слова в основном употребляются при неформальном бытовом общении между не слишком образованными людьми.

Что такое просторечия?

Просторечия, о которых школьникам рассказывают на уроках русского языка в 6 классе, — это не только отдельные слова, это выражения, синтаксические конструкции, словообразовательные модели, которые носят упрощённый, несколько грубоватый, экспрессивный характер. Просторечия свойственны речи представителей малообразованного городского населения. Они образуют экспрессивный стиль литературной речи, который противоположен таким книжным стилям, как официально-деловой, научный.

Возле просторечных слов в толковых словарях как правило имеются пометы груб., небреж., ирон., сниж. и другие.

Просторечные слова используются в литературе и публицистике как средство характеристики персонажа, среды, как элемент авторской речи. Они позволяют кратко обозначить суть явления, не прибегая к развёрнутой характеристике. Пустышка — дело, которое не принесёт результата. Слиться — отказаться от намеченного дела, подведя других участников.

Иногда вместо термина «просторечный» употребляют слово «простонародный». Это разные понятия. Простонародным называют то, что относится, принадлежит или свойственно простому народу. Этим эпитетом могут быть охарактеризованы быт, особенности поведения, предметы. Пример: Татьяна верила преданьям простонародной старины. Что значит простонародная речь? Это особая манера произношения, диалектизмы, своеобразные способы построения высказывания. Главные приметы просторечия — эмоциональность, сниженность, упрощённость. Эти качества простонародной речи не свойственны.

Просторечные слова. Примеры

- Просторечные слова могут быть синонимами существующих в языке слов. Башка (голова), зашквар (позор), стрёмный (неприятный), трындец (неожиданное, неприятное окончание какого-то процесса), отчебучить (сделать что-то неожиданное).

- Просторечные слова могут быть образованы от уже имеющихся в русском языке слов по известным словообразовательным моделям. Базарить (суффиксальный), заценить (приставочный), перелопатить (приставочно-суффиксальный), междометие ёлки-палки (сложение), стащить (перенос значения).

- Просторечиям свойственны словоформы, отличные от привычных литературных норм. Примерами могут служить обращения братан, мамаша, батяня, земляк, зёма, Витёк, Саня, Димон.

- Грамматические формы просторечных слов нередко отличаются от нормативных слегонца — слегка, силком — силой, вгорячах — сгоряча.

Альтернативные литературные просторечные формы не выходят за пределы языковой нормы, в отличие от ошибок в употреблении местоимений (ихний, евонный), падежных форм (туфлей вместо туфель, чулков вместо чулок, крема вместо кремы) или неправильного произношения, например, чрезмерного стечения (сокращение) согласных (скока, щас), неверной постановки ударения (звОнит вместо звонИт, тортЫ вместо тОрты).

Что мы узнали?

Просторечные слова являются частью литературного языка. Эти слова, как правило экспрессивны, грубоваты, содержат несколько негативную оценку. Они свойственны речи городского населения в бытовом неофициальном общении. Список просторечных слов активно пополняется, так как именно речь городского населения наиболее восприимчива к изменениям в обществе.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка статьи

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 148.

А какая ваша оценка?

Современный русский литературный язык – это общенародный язык в его обработанной форме, служащий средством общения и обмена мыслями во всех областях жизни и деятельности.

Просторечные слова характерны для разговорной речи. Они служат характеристиками явления в кругу бытовых отношений; не выходят из норм литературного словоупотребления, но сообщают речи непринужденность. Просторечие свойственно нелитературной городской разговорной речи, содержащей в себе немало недавних диалектных слов, слов разговорного происхождения, новообразований, возникающих для характеристики разнообразных бытовых явлений, словообразовательных вариантов нейтральной лексики. Просторечное слово используется в литературном языке как стилистическое средство для придания речи оттенка шутливого, пренебрежительного, иронического, грубоватого и т. д. Часто эти слова являются выразительными, экспрессивными синонимами слов нейтральной лексики.

Просторечие — одна из форм национального языка, наряду с диалектной, жаргонной речью и литературным языком: вместе с народными говорами и жаргонами составляет устную не кодифицированную сферу общенациональной речевой коммуникации — народно-разговорный язык; имеет наддиалектный характер. Просторечие, в отличие от говоров и жаргонов, — общепонятная для носителей национального языка речь.

Это разновидность русского национального языка, носителем которой является необразованное и малообразованное городское население. Это наиболее своеобразная подсистема русского языка, не имеющая прямых аналогов в других национальных языках. От территориальных диалектов просторечие отличается тем, что не локализовано в тех или иных географических рамках, а от литературного языка (включая разговорную речь, являющуюся его разновидностью) – своей не кодифицированностью, а нормативностью, смешанным характером используемых языковых средств. По функциональной роли, по соотношению с литературным языком просторечие — самобытная речевая сфера внутри каждого национального языка. Функционально противопоставленное литературному языку, просторечие, как и литературный язык, коммуникативно значимо для всех носителей национального языка. Будучи категорией универсальной для национальных языков, просторечие в каждом из них имеет специфические особенности и свои особые взаимоотношения с литературным языком.

В просторечии представлены единицы всех языковых уровней; на фоне литературного языка просторечие выявляется в области ударения, произношения, морфологии, лексики, фразеологии, словоупотребления («ложить» вместо «класть» , «обратно» в значении «опять») .

Особенно отчетливо своеобразие просторечия проявляется в употреблении элементов литературного языка (ср. «по телевизеру показывают») , в грамматическом и фонетическом оформлении слов общего словарного фонда («тапочек» , «опосля» , «здеся» вместо «тапочка» , «после» , «здесь») . Для просторечия характерны экспрессивно «сниженные» оценочные слова с гаммой оттенков от фамильярности до грубости, которым в литературном языке есть нейтральные синонимы (ср. пары «шарахнуть» — «ударить» , «дрыхнуть» — «спать» , «драпануть» — «убежать») .

В русском языке просторечие — исторически сложившаяся речевая система, становление и развитие которой тесно связано с формированием русского национального языка (само слово «просторечие» образовалось из употреблявшегося в 16-17 вв. словосочетания «простая речь») .

Когда сформировалась и стала функционировать в рамках русского литературного языка разговорная речь, границы просторечия стабилизировались. Сложились формы соотношения и взаимодействия просторечия с литературным языком, в результате чего образовалось литературное просторечие, служащее границей литературного языка с народно-разговорным языком, — особый стилистический пласт слов, фразеологизмов, форм, оборотов речи, объединяемых яркой экспрессивной окраской «сниженности» , грубоватости, фамильярности.