Обновлено: 09.01.2023

Естественно, название произведения указывает и на особенности построения, и на главные смысловые части.

Кольцевая композиция не только раскрывает смысл названия, но и воплощает заглавную идею о периодичности жизни.

Образ круга возникает с первых строк произведения, при воспоминаниях героя о школе, об отце. Прямо здесь рождается идея о том, что прошлое снова и снова всплывает в сознании человека. Далее намек на круг понятен при упоминании об отношении людей к Годунову-Чердынцеву. Этот герой постоянно был окружен слухами. Домыслов было настолько много, что его четкий образ почти стерся из памяти. И после его смерти главный герой даже не может вспомнить, когда именно умер Годунов-Чердынцев. Затем писатель начинает открыто упоминать образ круга, описывая детали предметов или отношения между людьми: круги на воде, монетка, круг дружбы, любви, семьи, а также круг сна.

Повествование о детстве главного героя не случайно прерывается ретардацией – рассказом о реке и Василии, сыне кузнеца, с которым Иннокентий ходил рыбачить. Здесь мы видим литературный прием – антитезу, выражающуюся в противопоставлении Василия и Тани, возлюбленной героя. Василий умеет радоваться простым вещам, а Таня кажется Иннокентию утонченно-аристократичной. Поэтому, когда главный герой попал вместе с отцом на обед к семье Чердынцевых, он был смущен поведением членов этой семьи. Они оказались искренними и простыми.

Затем этого автор переносит нас на много лет вперед, повествуя о встрече Иннокентия и Елизаветы Павловны, матери Тани. Мы не знаем подробностей их разговора, нас сразу перекидывает к приходу Тани. Она осталась такой же непринужденной, хоть и изменилась внешне. Герой чувствует разницу в социальном положении, особенно остро после прихода Таниного мужа.

Довольно интересна композиция рассказа. Он начинается с эпилога – причин, за ним следует экспозиция – рассказ о детстве главного героя, завязка – переезд Тани в Лешино и её знакомство с Быковым, кульминация – расставание в парке, развязка – встреча в Париже и эпилог – размышления Иннокентия в кафе.

Оборудование уроков: портрет В. В. Набокова, его книги.

Методические приемы: лекция; комментированное чтение, аналитическая беседа.

Ход урока

I. Чтение и анализ 2—3 сочинений по литературе 60—70-х годов

II. Слово учителя

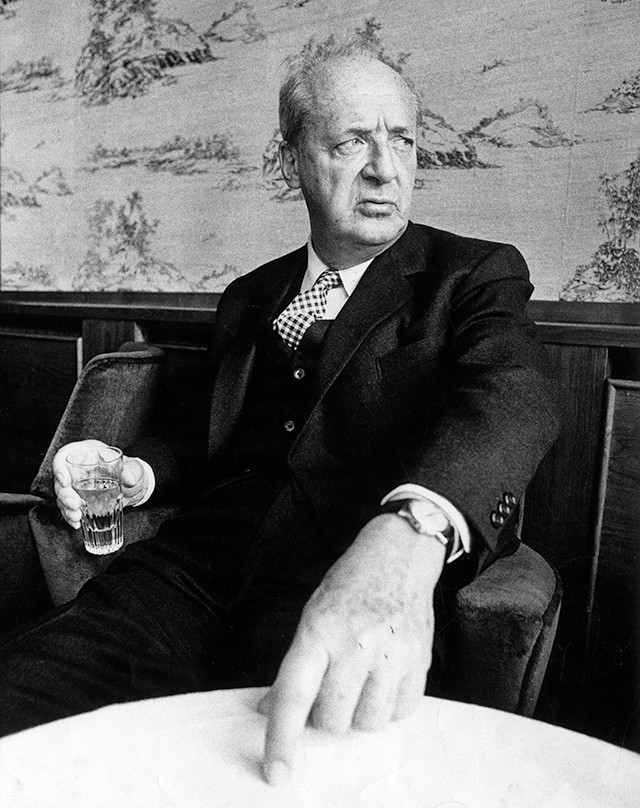

Русское зарубежье — это представители всех сословий, попавшие на чужбину по разным причинам и разными путями. Нас интересуют, прежде всего, те, кто сохранял и создавал русскую культуру за рубежом. В эмиграции жили видные писатели, философы, ученые, художники, музыканты. Уехали из советской России Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт, В. Ходасевич, И. Северянин, И. Бунин, А. Куприн (вернувшийся в СССР уже перед смертью), В. Набоков, А. Ремизов, И. Шмелев, Б. Зайцев.

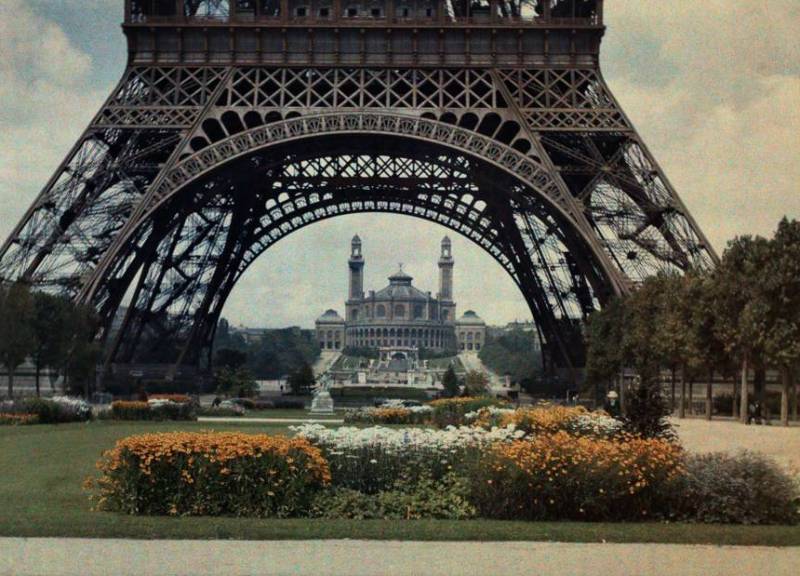

В середине 20-х, когда стало очевидным, что эмиграция — явление не временное, что вернуться в Россию вряд ли возможно, когда стало ясно, что от родины литераторы отрезаны — их не печатают в России, устраивают над ними заочные суды — центр литературной эмиграции перемещается в Париж. Общими почти для всех писателей-эмигрантов были ностальгические мотивы, воссоздание прошлого, которое с годами становилось все притягательнее и чище. В эмигрантской прессе обсуждались вопросы будущего русской литературы. Может ли русский писатель творить в отрыве от родины, от читателей? Какова судьба литературы в Советской России? Способно ли старшее поколение эмигрантов подготовить себе литературную смену?

Перепечатывались произведения советских авторов — Ильфа и Петрова, Олеши, Зощенко, Бабеля, Шолохова. Но обратной связи не было: в Советском Союзе эмигрантов почти не печатали. Молодое поколение не смогло полностью реализоваться в условиях эмиграции, несмотря на обилие талантливых писателей. Литература русской эмиграции первой волны как единое целое существовала до второй мировой войны. Одни оказались в рядах французского Сопротивления, другие — в немецких концлагерях, в оккупации, третьи эмигрировали в США. Судьбу эмиграции разделил и выдающийся русский литератор, состоявшийся как писатель и поэт вне России — Владимир Набоков.

III. Возможен доклад

заранее подготовленного ученика о биографии писателя

Широкому русскому читателю имя Набокова открылось на рубеже 80—90-х годов ХХ века, с тех пор его книги печатаются значительными тиражами. Многочисленные издания, в том числе солидный пятитомник с комментариями, вышли к столетию со дня его рождения, которое отмечалось в 1999 году.

Набоков создал не просто особый художественный многослойный мир, полный загадок, игры, ловушек, подсказок, сюрпризов, удивительных превращений, зеркальных отражений, аллюзий (аллюзия — намек на реальное литературное, историческое, политическое явление, которое мыслится как общеизвестное и поэтому не называется). Он создал нового читателя, способного проникнуть в этот мир, увлечься игрой, пытающегося разгадать тайны текста, включиться в диалог с автором, готового все полнее и полнее постигать многообразие, многоцветность, философскую глубину сотворенного Набоковым мира.

Слово учителя

Теперь кажется понятным замысел писателя: текст закольцован, образует круг, по которому можно пройти еще и еще раз. Не будем обольщаться, что мы уже разгадали набоковскую загадку, и попробуем пройти по этому кругу снова, только медленнее.

Задание.

Найдите в тексте образы круга, образы, напоминающие круг.

— Как рисует Набоков образы прошлого?

— Как они соотносятся с ключевым образом круга?

— Какие художественные приемы создают картину?

— Каково значение образа круга?

V. Заключительное слово учителя

И читатель движется уже не по кругу, а по спирали — в глубь рассказа.

Домашнее задание

1. Письменный разбор рассказа Набокова (по выбору).

2. Индивидуальное задание (2—3 ученика): подготовить доклады по произведениям В. Распутина, В. Астафьева, Ф. Абрамова и Ч. Айтматова.

Цели урока: показать некоторые особенности творчества В. В. Набокова; дать представление о специфике художественного стиля писателя; развивать умения и навыки анализа текста.

Оборудование: портрет В. В. Набокова.

Ход урока

I. Слово учителя

Трудно сказать, с какого произведения лучше начать знакомство с творчеством Набокова. Возможно, с рассказов, с ранних романов. Может быть, прислушаться к мнению самого автора?

II. Аналитическая беседа

— Что находится в центре авторского внимания?

(В центре повествования Набокова — человек, который обречен полностью раствориться в мире единодушного безличия.

Набоков был противником деспотизма в любых его проявлениях. Он резко высказывался по поводу диктаторов, говорил, что мечтает дожить до того дня, когда Сталина и Гитлера отправят на необитаемый остров. Свое отношение к деспотическим режимам Набоков выразил в романе: писатель создал целый мир, пронизанный беспросветной пошлостью, и в то же время поставил под сомнение реальность его существования. Тем самым писатель как бы перечеркивает, уничтожает, стирает античеловеческий мир.)

— Как развиваются в романе излюбленный набоковский мотив — мотив псевдолюбви?

Комментарий учителя

Обмен мнениями о трактовках финала романа.

III. Мини-практикум по роману

— Согласны ли вы с мнением критиков? Каковы основания для подобной оценки творчества Набокова?

— Согласны ли вы с мнением Н. Анастасьева? Приведите аргументы в защиту своего мнения.

7. В чем своеобразие композиции романа?

8. Какова функция мотива сна в романе?

9. Вспомните, каковы были ваши первые впечатления от произведений Набокова?

Изменились ли они, когда вы познакомились с ними подробнее?

Домашнее задание

Дополнительный материал

«Следует помнить, что произведение искусства — это всегда создание нового мира, и поэтому прежде всего надо попытаться как можно полнее понять этот мир во всей его обжигающей новизне, как не имеющий никаких связей с мирами, нам уже известными. И лишь после того, как он будет подробно исследован — лишь после того! — можно отыскивать его связь с другими художественными мирами и другими областями знания.

Набоков считал, что читатель должен иметь воображение, хорошую память, чувство слова и, самое главное, — художественное чутье.

ЦЕЛЬ: выявить своеобразие творческого метода Набокова, совершенствовать навыки работы с текстом художественного произведения.

ТИП УРОКА: аналитическая беседа.

— Что в личности и судьбе Набокова заинтересовало вас?

— Какие произведения Набокова вы читали? Что удивило, заинтересовало, заставило задуматься?

— Что необычного вы видите в композиции рассказа?

— Теперь кажется понятным замысел писателя: текст закольцован, образует круг, по которому можно пройти ещё и ещё раз. Не будем обольщаться, что мы уже разгадали набоковскую загадку, и попробуем пройти по этому кругу снова, только медленнее.

— Найдите в тексте образы круга, образы, напоминающие круг.

— Как рисует Набоков образы прошлого?

— Как они соотносятся с ключевым образом круга?

Круг становится объёмным – превращается в мокрый мячик для тенниса.

— Как развивается образ круга в этом отрывке (самом большом)?

— Куда выводит читателя этот круг?

— Что чувствует Иннокентий? Как автор передаёт состояние своего героя?

Вывод. Слово учителя.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Первое, что приковывает внимание читателя, это – заглавие рассказа. Какую функцию выполняет это заглавие? Это заглавие-метафора, заглавие-символ.

Символ круга – древнейший мистический символ, традиционно обозначающий Небо, Вселенную и Вечность. Круг — древний дохристианский знак колеса-солнца. Сложный символ, соединяющий идею совершенства и вечности, так как движение по кругу символически означает постоянное возвращение к самому себе.

Сам по себе рассказ представляет собой поток воспоминаний, автор использует прием ретроспекции. Причем воспоминания выхвачены из жизни именно те, которые главный герой хорошо помнит и которые для него наиболее значимы (все они связаны с Таней и с тоской по России). Воспоминания носят фрагментарный характер и связаны между собой ассоциациями.

Эмоционально-экспрессивный ряд, который характеризует тайные переживания героя:

Бешеная тоска, было жаль, вспомнил прошлое со стеснением сердца, с грустью, душила ненависть, сделалось воспоминанием стыдным, напряжённость, страдальческий оскал, пылкий восьмиклассник, был угрюм, узнал не без огорчения, мрачный, наслаждение, был ещё угрюмее обычного, отбуркиваясь и хмыкая, с ужасом и умилением, боясь из брезгливости двинуться, остро чувствовал социальную сторону вещей, казалось омерзительным, со сладострастным отвращением, репетиция гражданского презрения, улыбавшийся как в забытье, смертельно боялся молчать, отчаяние, залился счастливым смехом, жарко смутился, внутренне содрогался, бесило его, жаждал, хмурый, ненавидел, обливаясь слезами, дрожа, зарыдала ещё пуще, выйдя из мгновенного оцепенения, мучась, не плачут навзрыд, хотелось плакать, ужасное на душе беспокойство, было беспокойно. Этот словесный ряд тоже создает некий круг — круг переживаний, чувств героя.

Таким образом, мы видим, что автор не случайно построил свой рассказ по принципу кольца. Композиция раскрывает основную идею рассказа: настойчивое повторение образа круга на разных уровнях смысла — от конкретного до метафорического — рождает ощущение неизбежности, повторяемости жизненного круга. Для Иннокентия тоска по Тане неразрывно связана с тоской по России и у автора воспоминания о родине выходят на первый план. И куда бы не отправился писатель – его везде настигает ностальгия по Родине.

История создания

Образ круга в рассказе Набокова – знак, который символизирует бесконечность, отображая непрерывность времени и жизни, их единство. Название рассказа формулирует основную тему и абзац за абзацем, а всего их в произведении 17, вводит в суть проблемы, явно или неявно, но соотносится с ходом повествования. Многие произведения этого автора требуют повторного прочтения, потому как первое – только беглое знакомство с героями, при втором же прочтении все окрашивается совершенно в другие тона, в этом и кроется загадка набоковской прозы.

Знакомство с героями

Краткий пересказ

Покойный отец был деревенским учителем в Лешино, вблизи усадьбы известного ученого Годунова-Чердынцева. Жил Иннокентий у тетки на Охте и рос необщительным и угрюмым мальчишкой. Учился без желания, но неожиданно для многих окончил гимназию с отличием и поступил на медицинский факультет. В Лешино к отцу он ездил на каникулы и вспомнил, как снесли старое здание и начали строительство новой школы. Он смотрел за реку, на заповедное имение барина Чердынцева, и его душила ненависть. Когда хозяин усадьбы помог его отцу выпутаться из какой-то политической истории, поэтому Илья Ильич подобострастно любил барина за заступничество.

Знакомство с Таней

Как-то Чердынцев пригласил их с отцом на семейное торжество в честь шестнадцатилетия дочери Татьяны. Вскоре Иннокентий получил от нее записку: девушка приглашала его не свидание. Ее приход и их близость казались юноше чудом. Но Татьяна плакала и говорила, что завтра уезжает, все кончено.

Двадцать лет спустя

Анализ произведения

Годуновы-Чердынцевы

Лешино

Обед у барина

Татьяна

Встреча в Париже

Отзывы

Читайте также:

- Что нужно для аппликации в школе 2 класс

- Когда и в каких странах появились первые университеты кто выступал их основателями кратко

- Как сделать осеннюю открытку своими руками в школу

- Пространство время движение как фундаментальные характеристики сущего кратко

- Иван как можно называть кратко

Анализ

композиции рассказа В. Набокова «Круг»

Рассказ

В. Набокова «Круг» написан в 1934 году в Париже и опубликован в первой половине

марта в газете «Последние новости». Впоследствии этот рассказ был включен

автором в знаменитый сборник «Весна в Фиальте».

Первое,

что приковывает внимание читателя, это – заглавие рассказа. Какую функцию

выполняет это заглавие? Это заглавие-метафора, заглавие-символ.

Символ

круга – древнейший мистический символ, традиционно обозначающий Небо, Вселенную

и Вечность. Круг — древний дохристианский знак колеса-солнца. Сложный символ,

соединяющий идею совершенства и вечности, так как движение по кругу

символически означает постоянное возвращение к самому себе.

По своей форме

рассказ имеет кольцевую композицию: начинается словами «Во-вторых:….,

В-третьих, наконец,…» и заканчивается «Во-первых, потому что…» — что приводит

читателя к началу и заставляет прочитать еще раз эти три причины, замкнуть

кольцо. Также в рассказе повторяется само слово «круг»: «а здесь как бы

соединялись кольцами липовой тени люди…», «сила ощущения как бы выносила его из

круга сна…», «круги по воде…», «из маленького, круглого, беззубого рта рыбы…»;

лексические единицы, которые в своей семантике несут значение «круг» или

чего-то округлого: «монета», «золотые пуговицы», «овальность лица»,

«темно-синие чашки», «макал кисть в ведро», «мокрый мячик», «в большой дрожащей

шляпе», «бубенчики», «малиновый пирог», «огромная луна», «задавленная шляпа»,

«огибающий», «окурок». Таким образом, тема круга, кольца поддерживается еще и

рядом лексических единиц, несущих этот смысл.

В рассказе автор

использует принцип выдвижения, который служит для выделения важнейшего смысла

текста: графическое выделение фразы на французском языке «le maоtre d’йcole

chez nous au village» (Школьный учитель у нас в деревне), причем она повторяется

и в начале и в конце рассказа. В начале она абсолютно непонятна и неуместна, но

в конце читатель понимает чья она и к кому относится (ее произносит Елизавета

Павловна об Иннокентии). Таким образом, фраза приобретает смысл и замыкает

кольцо.

Сам по себе

рассказ представляет собой поток воспоминаний, автор использует прием

ретроспекции. Причем воспоминания выхвачены из жизни именно те, которые главный

герой хорошо помнит и которые для него наиболее значимы (все они связаны с

Таней и с тоской по России). Воспоминания носят фрагментарный характер и связаны

между собой ассоциациями.

Эмоционально-экспрессивный

ряд, который характеризует тайные переживания героя:

Бешеная тоска,

было жаль, вспомнил прошлое со стеснением сердца, с грустью, душила ненависть,

сделалось воспоминанием стыдным, напряжённость, страдальческий оскал, пылкий

восьмиклассник, был угрюм, узнал не без огорчения, мрачный, наслаждение, был

ещё угрюмее обычного, отбуркиваясь и хмыкая, с ужасом и умилением, боясь из

брезгливости двинуться, остро чувствовал социальную сторону вещей, казалось

омерзительным, со сладострастным отвращением, репетиция гражданского презрения,

улыбавшийся как в забытье, смертельно боялся молчать, отчаяние, залился

счастливым смехом, жарко смутился, внутренне содрогался, бесило его, жаждал,

хмурый, ненавидел, обливаясь слезами, дрожа, зарыдала ещё пуще, выйдя из

мгновенного оцепенения, мучась, не плачут навзрыд, хотелось плакать, ужасное на

душе беспокойство, было беспокойно. Этот словесный ряд тоже создает некий круг

— круг переживаний, чувств героя.

Словесный

ряд со значением «память» также создает круг воспоминаний героя:

Бешеная тоска по России, ему было жаль

своей тогдашней молодости, вспомнил прошлое со стеснением сердца, прошлое

поднялось вместе с поднимающейся от вздоха грудью, медленно восстал покойный

его отец; можно вспомнить, как снесли старую школу в конце села и построили

новую; Иннокентий видел себя почти младенцем, это сделалось впоследствии

воспоминанием стыдным ; помнится, женственно белела какая-то статуя; в

плюшевой рамке фотография покойной жены; Иннокентий вспомнил ,как Таня сказала

подруге: «Посмотри на его руки»; в памяти накопляются сокровища.

Автор рисует образ

России, который занимает центральное место в рассказе, используя множество

изобразительно-выразительных средств, «разбросанных» по всему тексту: «ослепительно-зеленых

утр, когда в роще можно было оглохнуть от иволог», «молочное облако черемухи

среди хвой», «скрипучий пух мокрых ландышей», «светится, скрипит и трепещет —

(…) – цветы, цыпочки и вспотевшие виски…», «ветреной невской весной»,

«Вечерело. Через небо протягивалось что-то широкое, перистое,

фиолетово-розовое», «какое наслаждение купаться под этим теплым ситником»

«усаживался на толстый ствол березы, недавно поваленной грозой (и до сих пор

всеми своими листьями трепещущей от удара)». Этот образ складывается в одно

целое, так как он связан с тоской по молодости и по Тане, и представлен нам в

восприятии Иннокентия. В то же время здесь есть и отступления, которые

формируют образ рассказчика: «Сидя в кафе и все разбавляя бледнеющую усталость

струей из сифона, он вспомнил прошлое со стеснением сердца, с грустью – с какой

грустью? – да с грустью, еще недостаточно исследованной нами. (авт.)». «Вдруг

Иннокентий почувствовал: ничто-ничто не пропадает, в памяти накапляются

сокровища, растут скрытые склады в темноте, в пыли, — и вот кто-то проезжий вдруг

требует у библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет(авт.)».

Таким образом, мы

видим, что автор не случайно построил свой рассказ по принципу кольца.

Композиция раскрывает основную идею рассказа: настойчивое

повторение образа круга на разных уровнях смысла — от конкретного до

метафорического — рождает ощущение неизбежности, повторяемости жизненного

круга. Для Иннокентия тоска по Тане неразрывно связана с тоской по России и у

автора воспоминания о родине выходят на первый план. И куда бы не отправился

писатель – его везде настигает ностальгия по Родине.

Уроки 1-2. Обзор творчества В. В. Набокова. Рассказ «Круг»

Вариант уроков 1-2. Роман В. В. Набокова «Приглашение на казнь»

Уроки 1-2.

Обзор творчества В. В. Набокова. Рассказ «Круг»

Опыт медленного чтения рассказа «Круг»

Цели уроков:

дать краткую характеристику литературы русского зарубежья «первой

волны» и творчества В. В. Набокова; попытаться раскрыть особенности творческого метода Набокова.

Оборудование уроков: портрет В. В. Набокова, его книги.

Методические приемы: лекция; комментированное чтение, аналитическая беседа.

Ход урока

I. Чтение и анализ 2—3 сочинений по литературе 60—70-х годов

II. Слово учителя

Русское зарубежье — это представители всех сословий, попавшие на чужбину по разным причинам и разными путями. Нас интересуют, прежде всего, те, кто сохранял

и создавал русскую культуру за рубежом. В эмиграции жили видные писатели, философы, ученые, художники, музыканты. Уехали из советской России Д. Мережковский,

З. Гиппиус, К. Бальмонт, В. Ходасевич, И. Северянин,

И. Бунин, А. Куприн (вернувшийся в СССР уже перед смертью), В.

Набоков, А. Ремизов, И. Шмелев, Б. Зайцев.

В начале 20-х годов литературной столицей эмиграции был Берлин — здесь шла активная

литературная жизнь, широко развернулась издательская деятельность, выходил и журналы

(«Русская книга», «Беседа»), альманахи, сборники, газеты («Дни», «Руль»). С газетой «Руль» во

многом связана литературная судьба В. В. Набокова, который печатался под псевдонимом В. Сирин.

В середине 20-х, когда стало очевидным, что эмиграция — явление не временное, что

вернуться в Россию вряд ли возможно, когда стало ясно, что от родины литераторы отрезаны —

их не печатают в России, устраивают над ними заочные суды — центр литературной эмиграции

перемещается в Париж. Общими почти для всех писателей-эмигрантов были ностальгические

мотивы, воссоздание прошлого, которое с годами становилось все притягательнее и чище. В

эмигрантской прессе обсуждались вопросы будущего русской литературы. Может ли русский

писатель творить в отрыве от родины, от читателей? Какова судьба литературы в Советской

России? Способно ли старшее поколение эмигрантов подготовить себе литературную смену?

Перепечатывались произведения советских авторов — Ильфа и Петрова, Олеши, Зощенко, Бабеля,

Шолохова. Но обратной связи не было: в Советском Союзе эмигрантов почти не печатали.

Молодое поколение не смогло полностью реализоваться в условиях эмиграции, несмотря на

обилие талантливых писателей. Литература русской эмиграции первой волны как единое целое

существовала до второй мировой войны. Одни оказались в рядах французского Сопротивления,

другие — в немецких концлагерях, в оккупации, третьи эмигрировали в США. Судьбу эмиграции

разделил и выдающийся русский литератор, состоявшийся как писатель и поэт вне России —

Владимир Набоков.

III. Возможен доклад

заранее подготовленного ученика о биографии писателя

Аналогов явлению Набокова нет в мире, он реализовался в двух культурах — русской и

американской. Произведения писателя, и русскоязычные, и англоязычные — литературные

шедевры, оказавшие большое эстетическое влияние на всю литературу ХХ века. Набоков сделал

многое и для сближения культур: он перевел, то есть открыл для Запада, «Слово о полку Игореве»,

русских классиков первой половины ХIХ века, прежде всего Пушкина; он перевел на русский

язык Гете и Шекспира, Ромена Роллана и Льюиса Кэрролла, сделал авторские переводы и версии

собственных произведений. Авторитет Набокова чрезвычайно велик, несмотря на спорное

отношение к его творческим принципам и неприятие некоторыми критиками за «индивидуализм»

и «эстетизм». Славу Набокову принесли его русские романы: «Машенька» (1926), «Король, дама,

валет» (1928), «Защита Лужина» (1929), «Подвиг» (1931), «Камера обскура» (1932), «Отчаяние»

(1934), «Приглашение на казнь» (1936), «Дар» (1938).

В США Набоков начинает почти заново путь к литературной славе уже как англоязычный писатель. Его романы «Лолита», «Другие берега», «Память, говорю»,

«Ада» стали явлениями мировой культуры.

Широкому русскому читателю имя Набокова открылось на рубеже 80—90-х годов ХХ века, с тех пор его книги печатаются значительными тиражами. Многочисленные

издания, в том числе солидный пятитомник с комментариями, вышли к столетию со дня его рождения, которое отмечалось в 1999 году.

Истинная жизнь писателя, как говорил Набоков, это его творчество. Литературная жизнь Набокова началась в день православного Рождества, 7 января 1921 года

с опубликования в берлинской эмигрантской газете «Руль» трех его стихотворений и рассказа «Нежить» за подписью

«В. Сирин», с тех пор ставшей его постоянным псевдонимом.

Набоков создал не просто особый художественный многослойный мир, полный загадок,

игры, ловушек, подсказок, сюрпризов, удивительных превращений, зеркальных отражений,

аллюзий (аллюзия — намек на реальное литературное, историческое, политическое явление,

которое мыслится как общеизвестное и поэтому не называется). Он создал нового читателя,

способного проникнуть в этот мир, увлечься игрой, пытающегося разгадать тайны текста,

включиться в диалог с автором, готового все полнее и полнее постигать многообразие,

многоцветность, философскую глубину сотворенного Набоковым мира.

Для знакомства с этим миром выбираем один небольшой по объему рассказ, который можно прочитать несколько раз, чтобы получить ключ к чтению набоковских

произведений. Это рассказ «Круг» 1936 года.

IV. Аналитическая беседа

— Что необычного вы видите в композиции рассказа?

(Удивляет уже начало: «Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по

России». Далее идет: «В-третьих, наконец, потому что ему было жаль своей тогдашней

молодости — и всего связанного с нею — злости, неуклюжести, жара — и ослепительно-зеленых

утр, когда в роще можно было оглохнуть от иволог». А где же «во-первых». Начала нет, нет

традиционных композиционных составляющих. Кажется, нарушена логика повествования,

нарушена грамматика. Проскользив первый раз по страницам рассказа, обнаруживаем в самом

конце: «Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и некогда».)

Слово учителя

Теперь кажется понятным замысел писателя: текст закольцован, образует круг, по которому можно пройти еще и еще раз. Не будем обольщаться, что мы уже разгадали

набоковскую загадку, и попробуем пройти по этому кругу снова, только медленнее.

Задание.

Найдите в тексте образы круга, образы, напоминающие круг.

Обратим внимание, что начало воспоминаний относится к временному рубежу: «Новая школа строилась на самом пороге века».

— Как рисует Набоков образы прошлого?

— Как они соотносятся с ключевым образом круга?

Герой вспоминает прошлое «со стеснением сердца, с грустью». Набоков сразу предупреждает читателя: «с какой грустью? — да с грустью, еще недостаточно исследованной

нами». Получается, что рассказ — исследование грусти. Герой перебирает в памяти свои воспоминания, словно пытаясь установить причину «стеснения сердца».

Вот образ отца: красноватое лицо, лысая голова, «мясистая бородавка у носа, словно лишний раз завернулась толстая ноздря» — почти шарж. Кажется странным,

почему герой «с грустью» воссоздает портрет отца, скорее это злая насмешка.

Следом появляется образ аристократа Годунова-Чердынцева, рядом с которым герой

особенно остро чувствовал себя плебеем. И вот первый круг — золотой, монета, брошенная

Годуновым-Чердынцевым при закладке новой школы и освящении ее: «монета влипает ребром в

глину» — круг можно увидеть и «в профиль», он словно разрезает пласты памяти. Чувство грусти

удивительным образом включает в себя и чувство ненависти к «барскому». «И вдруг — молочное

облако черемухи среди хвой» — смутный, еще расплывчатый образ круга.

Воскрешая в памяти картины прошлого, герой словно погружается в подводный

сказочный мир, словно реализуются метафоры «глубины памяти», «течение времени»: «До какой

глубины спускаешься, Боже мой! — в хрустально-расплывчатом тумане, точно все это

происходило под водой…», герой видит себя «плывущим по дивным комнатам», «все как будто

мокро: светится, скрипит и трепещет — и ничего больше нельзя разобрать». Неприязнь героя к

«барину» вторична — стыд за подобострастие отца, его униженность герой испытывает в

воспоминаниях. Набоков рисует не саму картину прошлого, а ее восприятие героем, воспоминание об ощущениях.

— Как и с какой целью вводится образ героини?

(В следующей подглавке появляется героиня, сначала в связи с воспоминаниями о

Годунове-Чердьнцеве, чей реальный образ оставался смутным: рука без перчатки, бросающая

золотой (второй раз мелькает этот золотой), а потом в образе ветреной невской весны — как

вихрь, как порыв, стремительно врывается Таня, еще девочка, в воспоминания героя. Прошлое

постоянно видится затуманенным: «сквозь газовый узор занавески», сквозь вуаль; отраженным в

воде, в «пестром мареве скользящим «сквозь тень и свет».)

— Каково соотношение образов Тани и Иннокентия?

(С этим стремительным образом Тани контрастирует тяжеловесный, угрюмый образ

самого героя, Иннокентия. В маленьком отрывке, по существу, в одном предложении происходит

превращение героя из «несходчивого», учившегося тяжело, с надсадом троечника в способного

молодого человека, с блеском окончившего гимназию и поступившего на медицинский факультет.

Этим подчеркивается непредсказуемость жизни, неожиданность ее ходов.)

Задание.

Внимательно прочитаем абзац, начинающийся со слов «Еще об этой реке…».

— Какие художественные приемы создают картину?

Описание реки в следующем отрывке словно трепещет, колеблется, то приобретает

сказочную прелесть: к купальне, «ступеньками, с жабой на каждой ступеньке, спускалась

глинистая тропинка, начало которой не всякий отыскал бы среди ольшаника за церковью», то

натуралистическую предметность: Василий, сын кузнеца, «коренастый, корявый, в залатанных

брючках, с громадными босыми ступнями, окраской напоминающими грязную морковь» (неожиданное и очень точное, яркое сравнение).

Красота и приподнятость описания вечера («через

небо протягивалось что-то широкое, перистое, фиолетово-розовое — воздушный кряж с

отрогами») контрастирует тут же с просторечными словами в описании летучих мышей,

перечеркивающих красоту: «и уже шныряли летучие мыши — с подчеркнутой беззвучностью и

дурной быстротой перепончатых существ». Отметим ассонансы в первой части описания и

противопоставленную им аллитерацию во второй: звукопись позволяет «расслышать»

воспоминание героя, и это становится уже восприятием самого читателя. Мы словно слышим, как

с «залихватским хрустом» рвет крючок «из маленького, круглого, беззубого рта рыбы» Василий.

Отметим маленький круг беспомощного рыбьего рта, взаимно пересекающиеся круги

расходящегося по воде дождя, «среди которых появлялся другого происхождения круг, с внезапным центром, — прыгнула рыба или упал листок».

Отметим искусство Набокова разглядеть и показать неуловимое, невидимое: «незримый в

воздухе дождь», «подводные судороги», границу «однородных, но по-разному сложенных стихий

— толстой речной воды и тонкой воды небесной». Отметим контрастность, меткость и

необычность эпитетов, относящихся к слову «вода»: «толстая» и «тонкая». Отметим

неожиданность противопоставления земного и небесного как «речного» и «небесного» — все

вода, все течет, все проходит, и все существует. Как напишет позже Набоков: «Ничто никогда не изменится. Никто никогда не умрет».

Отметим соседство неуловимого, «небесного», высокого и предельно конкретного,

плотского, земного, «низкого»: «Крестьянские ребятишки… дрожа, стуча зубами, с полоской

мутной сопли от ноздри ко рту, натягивали штаны на мокрые ляжки».

Задание.

Прочитаем следующий абзац: «В то лето…».

— Каково значение образа круга?

Второй раз изображается отец, который видит «с ужасом и умилением» в сыне себя в юности. Это еще один круг — жизненный, отсюда этот «ужас» и «умиление». Далее, —

«фотография покойной жены… с прелестным овальным лицом», овальность подчеркивается повторением слова. Образ круга и на границе сна и яви: «иная греза принимала особый оборот —

сила ощущения как бы выносила его из круга сна…». Настойчивое повторение образа круга на разных уровнях смысла — от конкретного до условного, метафорического («оборот», «круг сна»)

— рождает ощущение неизбежности, всеобщности, повторяемости жизненного круга.

— Какова роль лексики, грамматических и синтаксических конструкций в подглавке «По утрам он шел в лес…»?

(Грамматическая форма «по утрам» подчеркивает повторяемость действия, круговой характер времени. Инверсия в предложении «Юноша робкий, впечатлительный, обидчивый, он

особенно остро чувствовал социальную сторону вещей» выделяет эпитеты, характеризующие героя. Длинное предложение со сложной сочинительной и подчинительной связью,

повторяющимися союзами, вводными конструкциями воссоздает картину усадьбы в деталях и подробностях.

Эти подробности даются в восприятии героя, которому «казалось омерзительным все, что окружало летнюю жизнь Годуновых-Чердынцевых»: «жирненький

шофер» с «рыжей складкой затылка»; машина, «тоже противная», «седой лакей с бакенбардами, откусывавший хвосты новорожденным фокстерьерам» (подчеркивается

несоответствие благообразного облика лакея и его действий), «бабы-поденщицы». Слово словно пробуется на вкус, на зуб: «челядь», повторял он, сжимая челюсти, со сладострастным

отвращением». Ощущение плоти слова вообще характерно для творчества Набокова.)

— Как ведется повествование в подглавке «В первый раз, кажется, он их увидел с холма…»?

(Картина кавалькады всадников, среди которых Таня и ее брат, рисуется так, будто действительно видится впервые — ярко, подробно, детально. Потом в повествование

вклинивается, кажется, голос автора: «Ну-с, пожалуйста: жарким днем в середине июня…». Словно писатель иронически обращается к читателю, дает подсмотреть, как он пишет.

Следующий абзац начинается тем, чем закончился предыдущий — цепь времени не размыкается. Прошлое высвечивается до мельчайших подробностей: «то к правой, то к левой ключице

прилипала рубаха», «букет ночных фиалок», «темно-синие чашки». Необычно и ностальгически окрашен эпитет в словосочетании «русский пятнистый свет». Комплекс ощущений — световых,

цветовых, звуковых, обонятельных — делает прошлое зримым, осязаемым, живым, реальным. Например, в предложении, в котором действует незначительная вроде бы, эпизодическая

фигура: «Экономка, в горжетке, со стальными, зачесанными назад волосами, уже разливала шоколад…».

Круг становится объемным — превращается в мокрый мячик для тенниса.)

— В чем особенности художественного построения этого отрывка?

(Отрывок построен так, что напряжение возрастает постепенно, и то, ради чего он

написан, проявляется в конце, как неотвратимость судьбы: скользящее сквозь тень и свет, еще

неясное, но уже грозящее роковым обаянием, лицо Тани».

Первое предложение следующего отрывка («Уселись») как будто является переносом из

предыдущего. Вспомним прием переноса (анжанбеман), например, у Пушкина в «Евгении Онегине»: И, задыхаясь, на скамью // Упала…».)

— Как развивается образ круга в этом отрывке (самом большом)?

(Герой находится в самом тенистом конце — в прямом и переносном смысле. Здесь как

бы соединялись кольцами липовой тени люди разбора последнего» — круг людей одного сорта

соединяется неосязаемым и неуловимым кругом тени. Так же неуловимо прочерчивая круги,

вращается и медленно падает на скатерть «липовый летунок». Это замедленное круговое

движение привораживает взгляд, создает паузу в повествовании. Образ круга все более

настойчив, но и неявен, он лишь угадывается то в движении, то в кружевах старухи, то в

мячике, который подбрасывает на ладони Таня. «К центру их жизни он все равно не был допущен,

а пребывал на ее зеленой периферии…» — тоже круг. Этот отрывок — история любви,

неодолимого влечения, суженая круга, в который, как в водоворот, затягивает героев.

Кульминация рассказа — объяснение героев, происходит при свете небесного круга — «огромной, быстро поднимавшейся луны».)

— В чем особенность развития действия в финале рассказа?

(После несостоявшегося счастья действие развивается стремительно: мелькают

жизненные перипетии, жизнь прочерчивается словно пунктиром (вспомним рассказ Бунина

«Холодная осень», 1944 г.). Война с немцами, революция, эмиграция — обо всех этих событиях

говорится вскользь. События, которые могли бы составить содержание романа. Набоков

помещает в один, пусть и большой, абзац. Герой случайно узнает о гибели отца Тани, наконец,

случайно, в Париже, встречает и мгновенно узнает ее мать. Жизненный водоворот вновь приводит героя к Тане.)

— Как происходит «замыкание» круга в последней части рассказа?

— Куда выводит читателя этот круг?

(Встреча с «утончившейся» за двадцать лет Таней потрясает героя. Ему хочется

плакать — не о погибшем отце Тани, а о своем бестолковом, нелепом и прекрасном прошлом, в

котором он сам отгородил себя от Тани кругом своего плебейского высокомерия и гордости.

«Вдруг Иннокентий почувствовал: ничто-ничто не пропадает, в памяти накопляются

сокровища, растут скрытые склады в темноте, в пыли, и вот кто-то проезжий вдруг требует у

библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет». Собственное прошлое кажется не только

герою, но и писателю книгой, а книги — разыгранными собственными воспоминаниями.

Волнение героя передается и непосредственно («Странно: дрожали колени»), и

недоуменным восклицанием (без восклицательной интонации!) то ли героя, то ли автора («Вот

какая потрясающая встреча»), и опосредованно («привстал, чтобы вынуть из-под себя свою же задавленную шляпу»).

Наконец, объясняется это «ужасное беспокойство», и мы возвращаемся к началу круга:

«Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и некогда…».)

V. Заключительное слово учителя

Если мы начнем читать сначала, замкнув круг, вдруг окажется, что мы смотрим на

знакомые строчки другими глазами, приходит сочувствие герою, сопереживание, размышления о

своих несбывшихся надеждах. Любимая женщина оказывается вне круга героя, ему остается лишь

круг воспоминаний, связанных с ней. Сожаление и беспокойство по поводу потерянной любви

усиливается ностальгией, «бешеной тоской по России», по молодости.

И читатель движется уже не по кругу, а по спирали — в глубь рассказа.

Домашнее задание

1. Письменный разбор рассказа Набокова (по выбору).

2. Индивидуальное задание (2—3 ученика): подготовить доклады по произведениям В. Распутина, В. Астафьева, Ф. Абрамова и Ч. Айтматова.

Вариант уроков 1—2.

Роман В. В. Набокова «Приглашение на казнь»

Цели урока

: показать некоторые особенности творчества В. В. Набокова; дать представление о специфике художественного стиля писателя; развивать умения и навыки

анализа текста.

Методические приемы: лекция учителя, аналитическая беседа, сообщения учеников.

Оборудование: портрет В. В. Набокова.

Ход урока

I. Слово учителя

Вступительную часть см. в уроке по рассказу Набокова «Круг».

Трудно сказать, с какого произведения лучше начать знакомство с творчеством Набокова. Возможно, с рассказов, с ранних романов. Может быть, прислушаться к

мнению самого автора?

В интервью, данном Набоковым своему бывшему студенту Альфреду Аппелю, на вопрос: «Это все равно, что при людях спрашивать отца, кого из детей он больше любит, но, может быть,

есть все-таки роман, к которому Вы особенно привязаны, который Вы цените больше других?» — писатель ответил: «Привязан — больше всего к «Лолите», ценю — «Приглашение на казнь». Там

же Набоков называет «Приглашение на казнь» «самым сказочным и поэтическим» из его романов. Этот роман, написанный Набоковым в 1934 году, и будет сегодня предметом нашего разговора.

II. Аналитическая беседа

Прежде всего, внимание привлекает имя главного героя. Чем объясняется выбор автором такого необычного имени — Цинциннат?

(Из комментариев к роману узнаем: Цинциннат Люций Квинций (V век до н. э.) —

политический деятель, образец республиканских добродетелей, в трудные для Рима периоды

дважды избирался диктатором. Набоков имеет в виду его сына Цинцинната Кезона,

славившегося красноречием, обвиненного плебеями в чрезмерной гордости. Был вынужден уйти в

изгнание. Его отец уплатил за него столь большой штраф, что сам оказался нищим. Черты

исторического Цинцинната обыгрываются в судьбе и характере набоковского героя.

Красноречие оборачивается косноязычием и трудностями в письменной и устной речи.

Знаменитый отец превращается в случайного, почти несуществующего и т. д.» (О. Дарк).)

— Как эти факты помогают понять замысел романа? О чем «Приглашение на казнь»?

(Замечаем ключевые слова, которые могут помочь понять тему романа:

«республиканский», «диктатор», «плебеи», «гордость». История Цинцината находится как бы

вне времени и пространства. Она могла произойти и в Древнем Риме, и в современной нам

стране. В первом прочтении роман часто воспринимается как политическая сатира,

обличающая подавление личности в тоталитарном государстве. Тема тоталитарного

государства, уничтожение личности, несвобода сознания — одна из вечных в искусстве.)

— Что находится в центре авторского внимания?

(В центре повествования Набокова — человек, который обречен полностью раствориться в мире единодушного безличия.

Набоков был противником деспотизма в любых его проявлениях. Он резко высказывался

по поводу диктаторов, говорил, что мечтает дожить до того дня, когда Сталина и Гитлера

отправят на необитаемый остров. Свое отношение к деспотическим режимам Набоков выразил

в романе: писатель создал целый мир, пронизанный беспросветной пошлостью, и в то же время

поставил под сомнение реальность его существования. Тем самым писатель как бы

перечеркивает, уничтожает, стирает античеловеческий мир.)

— Каким образом создается мир романа? В чьем восприятии он дается?

(Действие романа происходит в вымышленном государстве, требующем от своих

граждан «полной прозрачности». Происходящее в романе дается в восприятии главного героя,

несчастного, страдающего человека. Мир словно преломляется в кривом зеркале его сознания,

предстает бессмысленным а грубым фарсом: смертный приговор «сообразно с законом»

объявляют шепотом, все встают, «обмениваясь улыбками». Это несоответствие подчеркивает

противоестественность событий.

Многое в романе напоминает театральное действо. Например, основное занятие героя в

тюрьме — изготовление мягких кукол русских писателей-классиков для школьниц.

Многочисленные персонажи романа: тюремщики, палач, посетители — являются некими

гротескными муляжами. Имена, речевые характеристики, облик этих «пародий», как называет

их Цинциннат, часто представляют реминисценции из каких-то литературных произведений.

Юная Эммочка, дочь начальника тюрьмы, носит имя героини романа Флобера «Госпожа

Бовари», мсье Пьер — имя героя «Войны и мира».

Условность созданного Набоковым мира не отменяет серьезность проблем, поднятых

автором. Автор, создавая свой художественный мир, использует прием игры. Через игру часто

раскрывается замысел произведения. Пример — описание игры в «нетки» (гл. Х — читаем,

анализируем.).

— Какова история жизни главного героя? Что за преступление совершил Цинциннат?

(Цинциннат не знает отца — он родился от безвестного прохожего, а с матерью,

«зачавшей его ночью на прудах», знакомится только на третьем десятке».

Преступление, за которое должны казнить героя, состоит в том, что он «непрозрачен»,

«непроницаем для окружающих», у него есть «своя особенность». Цинциннат знает о своей

особости», чувствует опасность этого обстоятельства и тщательно старается его скрыть,

всячески изощряясь.

Вина Цинцинната в том, что он не доступен пониманию окружающих, неспособен жить

по закону «общих мнений». Отсюда конфликт личности и массы, конфликт «я» и мы». Вспомним

замятинский роман «Мы».)

— Как окружающие относятся к Цинциннату?

(Общество отторгает героя, но лицемерно выражает готовность принять Цинцинната

в свои «объятья», если он раскается в своей «гносеологической гнусности».

Уговоры окружающих выглядят издевательством. Шурин советует. «Покайся,

Цинциннатик (…) Авось еще простят?» и «острит» — предлагает прочесть слово «ропот» в

обратном порядке.

Директор тюрьмы Родриг Иванович, тоже «заботится» о Цинциннате: «Если бы сейчас

честно признал свою блажь, честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами,

например, на первое черепаховый суп, говорят, это стихийно вкусно, то есть я хочу только

заметить, что он честно признал и раскаялся, — да, раскаялся бы, — вот моя мысль, — тогда

была бы для него некоторая отдаленная — не хочу сказать надежда, но во всяком случае…»

Даже близкий человек, жена Марфинька, просит его покаяться: «Я чутьем поняла, что

каждое твое слово невозможно, недопустимо (…) откажись от всего, от всего. Скажи им, что

ты невиновен, а что просто куражился, скажи им, покайся, сделай это».

Никого на самом деле не интересует, что думает сам Цинциннат. Он должен думать, как все.)

— В чем заключается центральный конфликт романа?

(Центральный конфликт романа — трагическое противостояние духовной

индивидуальности моральному диктату. «Меня убивают!» — кричит Цинциннат, но страдания

человека, приговоренного к смерти, никого не волнуют, никто не обращает на это внимания.

Душевные переживания героя изображены писателем в мельчайших подробностях, с глубоким

психологизмом. Цинциннат и остальные герои не просто не понимают друг друга, они находятся

как бы в разных измерениях. Поэтому конфликт может быть разрешен только трагически.)

— Какие детали подчеркивают абсурдность изображаемого мира?

(Детали, на которых фиксируется внимание читателя, кажется, не принадлежат

реальному миру. Например, паук, повисший в камере Цинцинната, сделан из латуни. Циферблат

на тюремных часах не имеет стрелок, палачи называют его «суженным», «зато каждые полчаса

сторож смывает старую стрелку и малюет новую, — вот так и живешь по крашенному

времени». Здесь деталь создает еще и образ абсурдного, нереального времени. Неестественны и

чувства, эмоции героев: слезы похотливой Марфиньки не солоны и не сладки — «просто капли

комнатной воды». На казнь приглашает афиша с текстом: «Талоны циркового абонемента

действительны». Изощренное, циничное издевательство происходит как само собой

разумеющееся, без эмоций, «шепотом»).

— Как развиваются в романе излюбленный набоковский мотив — мотив псевдолюбви?

Есть ли взаимность в любви героев?

(В любви Цинцинната к Марфиньке нет взаимности, ее слезы — вода (здесь реализация метафоры), торжествует тема предательства.

Несмотря на постоянные измены жены, ее предательства, Цинциннат стремится

видеть жену, «сказать ей два слова он страдает от непонимания, осознает «мнимость» вещей,

из которых сбит этот «мнимый мир».

В письме жене он пишет: «Марфинька, сделай необычайное усилие и пойми, пускай сквозь

туман, пускай уголком мозга, но пойми, что происходит, Марфинька, пойми, что меня будут

убивать (…) Вероятно, я все-таки принимаю тебя за кого-то другого, — думая, что ты поймешь

меня, — как сумасшедший принимает зашедших родственников за звезды, за логарифма, за

вислозадых гиен (…) Марфинька, в каком-то таком кругу мы с тобой вращаемся, — о, если бы ты

могла вырваться на миг, — потом вернешься в него, обещаю тебе, многого от тебя не

требуется, но на миг вырвись и пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами и что ты

кукла сама».

Эти отчаянные слова безнадежны. Кукла не может ни понимать, ни действовать

самостоятельно. Скорее, это письмо Цинцинат обращает к себе самому — он один живой

человек и он одинок совершенно. Он осознает, что принимает Марфиньку за кого-то другого за

человека, хотя она «кукла», понимает, что вырваться из «круга» невозможно.)

— В чем проявляется мотив «потерянного рая» в романе?

(«Потерянный рай» в романе отнесен автором в далекое прошлое. В камере смертников

Цинцинат рассматривает старинные журналы и противопоставляет «далекий мир»

«призракам, оборотням, пародиям»: «то был далекий мир, где самые простые предметы

сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым

окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности; (…) грация

спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с

двукрылой тенью над ней. Все было глянцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему

совершенству…» Этот «далекий мир» ярок, светел, осязаем, материален, в отличие от

призрачности мира, в котором находится герой. Хотя «далекий мир» тоже не слишком реален —

во-первых, он остался в далеком прошлом, во-вторых, он слишком идеален, чтобы существовать

на самом деле.

Герой, осознающий, что живет в мнимом мире, чувствует «дикий позыв к свободе, к

самой простой, вещественной, вещественно-осуществимой свободе». Свобода здесь понимается

как освобождение от призраков, как стремление ощутить вещный, реальный мир. Абстрактное

понятие «свобода» в сочетании с определением «вещественная» является, пожалуй,

оксюмороном, который подчеркивает невозможность осуществления мечты героя.)

— Как разрешается конфликт в романе?

(Цинциннату, живому человеку, приходится зависеть от призраков, и они делают с нам,

что хотят. В финале романа Набоков, кажется, устраняет эту несправедливость: уже за

гранью бытия герой одерживает победу. Он срывает тщательно подготовленное представление

о мнимом мире», сохраняет себя как личность, не «облобызавшись» со своими мучителями,

умирает до того, как ему отрубят голову: «Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь

забирал и крутил пыль, тряпки (..) и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и

трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа,

подобные ему».)

— Какие литературные ассоциации (реминисценции) возникают в связи с таким разрешением конфликта?

(Явно просматривается развитие традиций Ф. М. Достоевского о бунте личности

против морально-идеологического и государственного тоталитаризма. Само заглавие романа

«Приглашение на казнь» является анаграммой названия романа Достоевского «Преступление и

наказание». Достоевский оптимистично предсказывал, что если хотя бы один только «господин

с насмешливою физиономией» откажется жить «по табличке», то всеобщее «хрустальное»

благополучие взорвется. Набоков же пишет об уничтожении личности тоталитаризмом, о

трагической невозможности противостоять всеобщему абсурду.)

Возникают и ассоциации с гоголевским «маленьким человеком». Гоголь часто наделял

своих героев силой, волей, способностью к действию уже за гранью реальной жизни, за гранью

ясного сознания (Петербургские повести: «Невский проспект», «Шинель», «Записки

сумасшедшего»…)

Комментарий учителя

Рассказ самого В. В. Набокова «Облако озеро, башня» является своеобразным

произведением-спутником «Приглашения на казнь». В этом рассказе есть эпизод, когда героя,

Василия Ивановича, решившего отделиться от экскурсии и поселиться в домике над озером,

насильно увлекают обратно. Он сопротивляется: «Я буду жаловаться, — завопил Василий

Иванович. — Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то

приглашение на казнь, — будто добавил он, когда его подхватили под руки».)

— Как бы вы определили жанр романа «Приглашение на казнь»? Ассоциации с какими

литературными произведения ми вызывает этот роман?

(Фантастическая антиутопия, книга-гротеск, близкая к традициям Кафки, к его

«Процессу», к «Прекрасному новому миру» Хаксли, к роману Оруэлла «1984», который был написан уже после «Приглашения».)

— Как можно трактовать финал романа?

(Главный вопрос — остался ли жив Цинциннат? Как будто бы нет, но у эшафота

появляются парки, богини судьбы. Некоторые критики считают, что ответа на этот вопрос не

существует, так как бессмысленно задавать сам вопрос. Отрубали или нет герою голову — не все ли равно?

Другие критики которые полагают, что жизнь Цинцинната — это уже смерть. У

самого же героя после казни и начинается настоящая жизнь: он уходит к существам, «подобным ему».

Третьи утверждают: в «Приглашении на казнь» нет реальной жизни, как нет и

реальных персонажей, за исключением Цинцинната. Все происходящее с ним — его творческий

бред, который заполняет игра приемов и образов. Игра заканчивается — текст обрывается.

Вопрос о казни Цинцинната вообще не стоит, так как на протяжении всего произведения мы

видим его в воображаемом мире, где никакие реальные события невозможны. В заключительных

строках мы наблюдаем возвращение Цинцинната из мира вымышленного в мир реальный.)

Обмен мнениями о трактовках финала романа.

III. Мини-практикум по роману

1. Нина Берберова вспоминала о своем первом знакомстве с прозой Набокова: «Я села

читать эти главы, прочла их два раза. Огромный, зрелый, сложный современный писатель был

передо мной, огромный русский писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и

изгнания. Наше существование отныне получало смысл. Все мое поколение было оправдано».

— Как вы понимаете это высказывание? Как вы прокомментируете фразу «Все мое

поколение было оправдано»?

2. Прочитайте высказывания критиков о творчестве Набокова: «Слишком уж явная

литература для литературы» (Г. Адамович); «Очень талантливо, но неизвестно дня чего» (В. Варшавский).

— Согласны ли вы с мнением критиков? Каковы основания для подобной оценки творчества Набокова?

3. В. Ерофеев писал о романе Набокова «Приглашение на казнь»: «Мир пошлости в этом

романе оформился в тоталитарное измерение, приобрел орудия изощренных пыток, репрессивный

аппарат (…) Пошлость играет с героем как с игрушкой, крутит, вертит им и уничтожает».

— Как вы понимаете мысль Ерофеева? Что понимается под словом «пошлость»?

4. Исследователь творчества Набокова Н. Анастасьев пишет: «Ровесник века, Владимир

Набоков был свидетелем его неслыханных трагедий и его величественных взлетов. Но ничто — ни

революция, ни атомные взрывы — даже отдаленно не отозвались в его книгах».

— Согласны ли вы с мнением Н. Анастасьева? Приведите аргументы в защиту своего мнения.

5. Какие литературные реминисценции вы увидели на страницах романа «Приглашение на казнь»?

6. Каков смысл эпиграфа к роману: «Как сумасшедший мнит себя Богом, так мы считаем

себя смертными»? (Эти слова Набоков приписывает вымышленному им писателю Делаланду.)

7. В чем своеобразие композиции романа?

8. Какова функция мотива сна в романе?

9. Вспомните, каковы были ваши первые впечатления от произведений Набокова?

Изменились ли они, когда вы познакомились с ними подробнее?

Домашнее задание

Написать сочинение по роману «Приглашение на казнь».

Дополнительный материал

Нина Берберова однажды заметила: «Набоков не только пишет по-новому, он учит также, как

читать по-новому. Он создает своего читателя. В статье «О хороших читателях и хороших писателях»

Набоков излагает свой взгляд на эту проблему.

«Следует помнить, что произведение искусства — это всегда создание нового мира, и поэтому

прежде всего надо попытаться как можно полнее понять этот мир во всей его обжигающей новизне, как не

имеющий никаких связей с мирами, нам уже известными. И лишь после того, как он будет подробно

исследован — лишь после того! — можно отыскивать его связь с другими художественными мирами и

другими областями знания.

(…) Искусство писать превращается в пустое занятие, если оно не является прежде всего

искусством видеть жизнь через призму вымысла.(…) Писатель не просто упорядочивает внешнюю сторону

жизни, но переплавляет каждый ее атом».

Набоков считал, что читатель должен иметь воображение, хорошую память, чувство слова и,

самое главное, — художественное чутье.

«Есть три точки зрения, с которых можно рассматривать писателя: как рассказчика, учителя и

мага. Большой писатель обладает всеми тремя свойствами, но маг в нем преобладает, именно это и делает

его большим писателем. Рассказчик нас попросту развлекает, возбуждает ум и чувства, дает возможность

совершить далекое путешествие, не тратя на него слишком много времени. Несколько иной, хотя и не

обязательно более глубокий, ум ищет в художнике учителя — пропагандиста, моралиста, пророка (именно

этой последовательности). К тому же, к учителю можно обращаться не только за моральными поучениями,

но и за знаниями, фактами. (..) Но прежде всего большой художник — всегда великий маг, и именно в этом

заключается самый волнующий момент для читателя: в ощущении магии великого искусства, созданного гением, в стремлении понять своеобразие его стиля, образности, строя его романов или стихов».

Цели урока:

Обучающие

- познакомить учащихся с особенностями

творчества В.Набокова; - помочь им понять идею рассказа «Круг»;

- подготовить учащихся к пониманию характера

главного героя рассказа.

Развивающие

- формировать умения и навыки аналитического и

рефлексивного характера; ? - формировать умения в монологической форме

выражать? свою точку зрения, решать проблемную

ситуацию; - развивать умения видеть особенности

художественной манеры В. Набокова.

Воспитательные

- воспитывать любовь к художественному слову.

Вид урока: проблемно-эвристическая беседа.

Основные приемы: анализ художественного

текста «вслед за автором», групповая работа.

Оборудование: презентация урока, портрет

В.Набокова, текст рассказа «Круг».

ХОД УРОКА

Вступительное слово учителя.

Каждое произведение В.Набокова становится для

читателя одновременно и откровением и загадкой

писателя. Всю свою жизнь Набоков стремился к

тому, чтобы зашифровать свои замыслы, планы, даже

точной даты своего появления на свет он не

оставил. А ещё Набокова принято считать

русско-американским писателем, но в его

произведениях чувствуются традиции русской

классики. Русский писатель Иван Алексеевич Бунин

так писал о Набокове: «Этот мальчишка выхватил

пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков,

в том числе и меня. Чудовище, но какой писатель!»

Вот так образно, ярко, высоко оценивает И.Бунин

мастерство В.Набокова. А сам Набоков, несмотря на

то что жил вдали от родины, всегда помнил

отечество, и потому тема памяти является

центральной в его творчестве («В горах Америки

моей вздыхать по северной России:», » :и так в

Россию вдруг потянет,// Обдаст всю душу тошный

жар,// И ноет грудь от запаха черемух:»).

Выступления учащихся с сообщениями о

творческой манере В.Набокова, об истории

создания рассказа «Круг».

Сообщения учащихся составлены на основе

исследований С. Федякина, статьи В.Набокова «О

хороших читателях и хороших писателях» и

отражают особенности языка и композиции

рассказов Набокова, учащиеся отмечают

художественные средства и приемы, используемые

автором в рассказах, написанных в 30 годы 20 века.

Вывод по сообщениям.

Набоков достиг вершин в тончайших

психологических наблюдениях, в игре языка, в

блистательной композиции, в динамизме сюжета.

Но Набоков не только пишет по-новому, он учит читать

по-новому. Исследователь творчества

Набокова С.Федякин в одной из статей говорит, что

Набоков «просто вынуждает «ощупывать» свою

прозу: «Писатель просто вынуждает ощупывать

свою прозу и ощупывать с особым пристрастием:

каждый абзац, каждую фразу, каждый изгиб фразы:»

Действительно, читая произведения Набокова,

надо быть готовым ко всяческим неожиданностям: к

тому, что Набоков ведет с читателями

своеобразную игру, к тому, что «загадки»

Набокова имеют не одну, а две, три отгадки, к тому,

что сами тексты словно сопротивляются

интерпретации.

Цель нашего урока — прочитать рассказ «Круг»

по-набоковски.

Из истории создания рассказа «Круг»:

Это последний рассказ, написанный Набоковым

по-русски, был опубликован в 1934 году в Париже. Сам

Набоков о появлении рассказа так: «:когда я уже

заканчивал роман «Дар», от основной массы

романа вдруг отделился маленький спутник и стал

вокруг него вращаться. Не обязательно знать сам

роман, чтобы испытать восхищение от довеска — у

него есть своя орбита и своя расцветка».

Анализ рассказа «Круг».

Слово учителя.

Как правило, первое слово автора, обращенное к

читателю, — это заглавие. Оно в концентрированном

виде формулирует тему, вводит читателя в суть

проблемы, соотносится с ходом повествования, с

художественными образами. Этот рассказ не

исключение.

Прошу вас анализировать рассказ линейно —

абзац за абзацем (всего их 17), отмечая по

возможности все места, где появляется — явно или

неявно — ОБРАЗ КРУГА.

Вопросы для исследования текста:

В чем особенность построения рассказа? Как оно

связано с заглавием рассказа?

Почему рассказ начинается с «во-вторых», а

заканчивается «во-первых»?

В чем необычность композиционного кольца?

Композиционный круг сомкнут или разомкнут?

Найдите в тексте образы круга. Почему так

много таких образов? О чем они говорят?

Докажите, что вся жизнь героя — это круг.

Найдите единичные образы круга (круги на

воде, падающий летунок и др.), соберите материал в круг

памяти (портрет отца, усадьба, приятели и

недруги и др.), в круг представлений героя о

мире (переживаемое плебейство, ненависть к

барству), в круг тайных переживаний (стыд за

отца, любовь к Тане).

Учащиеся работают в группах, собирают материал,

оформляя его графически.

Комментарий: исследовательская работа

ведется по абзацам, постепенно выстраиваются

круги: круг памяти, круг представлений героя о

мире, круг единичных образов, связанный также с

темой памяти, все эти круги входят в

композиционный круг («во-вторых» —

«во-первых»).

Учащиеся представляют свое исследование

текста. Защита проекта.

Рефлексия.

Как вы думаете, круг — это символ спасения для

героя или безысходности? (Размышления учащихся).

Заключительное слово учителя, задание на дом.

Почти каждое произведение В.Набокова требует

второго прочтения. При повторном чтении часто

читатель по-иному расставляет акценты. Оно и

дополняет, и «выправляет» первое прочтение. И

если первое чтение — лишь знакомство с прошлым

героя, то при втором все окрашивается в иные тона,

в этом и есть загадка набоковских произведений.

Прочтите ещё раз рассказ «Круг» и постарайтесь

определить, круг разрывается в финале рассказа

или нет. Почему Набоков писал относительно этого

рассказа, что «спираль — одухотворение круга».

Как вы понимаете смысл этой фразы?

У этого термина существуют и другие значения, см. Круг.

| Круг | |

| Жанр | рассказ |

| Автор | Владимир Владимирович Набоков |

| Язык оригинала | русский |

| Дата первой публикации | 1934 («Последние новости») |

| Цикл | Дар |

«Круг

» (в англоязычном издании — «The Circle») — рассказ В. В. Набокова, первоначально написанный на русском языке и впервые опубликованный под названием «Рассказ» в марте 1934 года в парижской эмигрантской газете «Последние новости» под псевдонимом В. Сирин. В 1956 году был издан в составе авторского сборника «Весна в Фиальте и другие рассказы».

Рассказ предвосхитил последний русскоязычный роман писателя «Дар», к которому примыкает сюжетно и тематически и в который, возможно, должен был быть включён в качестве дополнения к опубликованной версии. В нём впервые упоминается фамилия Годуновых-Чердынцевых, чьи быт, отношения и имение описываются от лица стороннего наблюдателя, не принимающего участие в романе. Главная героиня рассказа — Таня, старшая сестра Фёдора, главного героя романа «Дар», который в рассказе упоминается лишь эпизодически[1].

Получила известность структура произведения, представляющая собой кольцевую композицию, в которой последнее предложение по сути предшествует первому и отсылает в его начало, а сам рассказ насыщен различными образами, символами окружности, занимающими важное значение в творчестве писателя. В настоящее время рассказ, получивший окончательное название «Круг», рассматривается как ключевой для понимания генезиса, структуры последнего и крупнейшего «русского» романа Набокова, а также методов его работы в целом.

«Круг»

Образ круга в рассказе Набокова – знак, который символизирует бесконечность, отображая непрерывность времени и жизни, их единство. Название рассказа формулирует основную тему и абзац за абзацем, а всего их в произведении 17, вводит в суть проблемы, явно или неявно, но соотносится с ходом повествования. Многие произведения этого автора требуют повторного прочтения, потому как первое – только беглое знакомство с героями, при втором же прочтении все окрашивается совершенно в другие тона, в этом и кроется загадка набоковской прозы.

В рассказе «Круг» много образов круга: падающий летунок, круги на воде, портрет отца и усадьбы – тоже своего рода круг – круг памяти. Представления героя о мире (ненависть к барству), его переживания (любовь к Тане, стыд за отца) – вся его жизнь – это круг. Краткое содержание «Круга» Набокова позволит увидеть, что рассказ связан с данным понятием не только на идейном, но и на композиционном уровне.

Публикации[ | ]

Обложка сборника рассказов В. В. Набокова «Весна в Фиальте и другие рассказы» Издательство имени Чехова. Нью-Йорк, 1956

Рассказ Набокова, написанный на русском языке, первоначально был опубликован в крупнейшей газете русской эмиграции «Последние новости» от 11—12 марта 1934 года под названием «Рассказ»[9]. С начала 1920 по 1940 год писатель опубликовал в эмигрантской периодике большое число рассказов под псевдонимом В. Сирин. Его сборник рассказов «Весна в Фиальте» должен был выйти в 1939 году в парижском издательстве «Русские записки», однако из-за начавшейся Второй мировой войны и переездом в США эта книга тогда не была издана[8].

Бежав от немецких войск в США, проживая там и перейдя на английский язык, писатель издал несколько сборников своих русских рассказов в переводах (нередко внося уточнения или изменения) и осуществил нереализованный во Франции замысел опубликования своего третьего сборника рассказов[8].

В 1956 году рассказ был опубликован в составе авторского сборника «Весна в Фиальте и другие рассказы» под названием «Круг». В эту книгу вошли 14 рассказов, написанных в Германии и Франции в 1930 годах. Английский перевод — «The Circle» — был впервые опубликован в журнале The New Yorker 29 января 1972 года и вошёл в англоязычный сборник «A Russian Beauty and Other Stories» («Красавица», 1973)[9].

Знакомство с героями

Главный герой рассказа «Круг» – Иннокентий, эмигрант, живущий в Париже. Жил в России, «с грустью» вспоминает родные места, отца Илью Ильича, деревенского учителя: «лысая голова», «красноватый нос». Такое неприглядное описание автор дополняет отношением отца к сыну: «с ужасом и умилением» видел в сыне себя.

Далее читатель видит образ сельского аристократа Чердынцева. Рядом с ним Иннокентий, «юноша робкий, впечатлительный», ощущал себя плебеем, потому как «остро чувствовал социальную сторону вещей». При закладке новой школы Чердынцев кидает монету, которая «влипает ребром в глину». Здесь просматривается ненависть главного персонажа ко всему барскому: машина «противная», «жирненький шофер», «бабы-поденщицы».

В рассказе Набокова «Круг» появляется еще один образ – девочки Тани. Она врывается в его воспоминания как вихрь. Рядом с ее стремительным образом главный герой превращается в «несходчивого» троечника, учившегося «тяжело, с надсадом». И почти сразу он превращается в молодого человека, который блестяще окончил гимназию и поступил на медицинский факультет. Таким необычным поворотом в жизни Иннокентия автор, вероятно, хотел подчеркнуть непредсказуемость жизни.

Краткий пересказ

Иннокентия охватила сильная тоска по России, и на душе было беспокойно. Ему стало жаль свою тогдашнюю молодость, и он с грустью вспоминал прошлое. Так начинается рассказ Набокова «Круг». В кратком содержании не передать чувств, охвативших героя, поэтому продолжим пересказ его воспоминаниями о детстве.

Покойный отец был деревенским учителем в Лешино, вблизи усадьбы известного ученого Годунова-Чердынцева. Жил Иннокентий у тетки на Охте и рос необщительным и угрюмым мальчишкой. Учился без желания, но неожиданно для многих окончил гимназию с отличием и поступил на медицинский факультет. В Лешино к отцу он ездил на каникулы и вспомнил, как снесли старое здание и начали строительство новой школы. Он смотрел за реку, на заповедное имение барина Чердынцева, и его душила ненависть. Когда хозяин усадьбы помог его отцу выпутаться из какой-то политической истории, поэтому Илья Ильич подобострастно любил барина за заступничество.

Читать бесплатно книгу Круг — Набоков Владимир

Круг Владимир Набоков Набоков Владимир

Круг

Владимир Набоков

Круг

Во-вторых: потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. В-третьих, наконец, потому что ему было жаль своей тогдашней молодости — и всего связанного с нею — злости, неуклюжести, жара,— и ослепительно-зеленых утр, когда в роще можно было оглохнуть от иволог. Сидя в кафе и все разбавляя бледнеющую сладость струей из сифона, он вспомнил прошлое со стеснением сердца, с грустью— с какой грустью? — да с грустью, еще недостаточно исследованной нами. Все это прошлое поднялось вместе с поднимающейся от вздоха грудью,— и медленно восстал, расправил плечи покойный его отец, Илья Ильич Бычков, le maоtre d’йcole chez nous au village (Школьный учитель у нас в деревне (франц.)), в пышном черном галстуке бантом, в чесучовом пиджаке, по-старинному высоко застегивающемся, зато и расходящемся высоко,— цепочка поперек жилета, лицо красноватое, голова лысая, однако подернутая чем-то вроде нежной шерсти, какая бывает на вешних рогах у оленя,-множество складочек на щеках, и мягкие усы, и мясистая бородавка у носа, словно лишний раз завернулась толстая ноздря. Гимназистом, студентом, Иннокентий приезжал к отцу в Лешино на каникулы,— а если еще углубиться, можно вспомнить, как снесли старую школу в конце села и построили новую. Закладка, молебен на ветру, К. Н. Годунов-Чердынцев, бросающий золотой, монета влипает ребром в глину… В этом новом, зернисто-каменном здании несколько лет подряд — и до сих пор, то есть по зачислении в штат воспоминаний— светло пахло клеем; в классах лоснились различные пособия — например, портреты луговых и лесных вредителей… но особенно раздражали Иннокентия подаренные Годуновым-Чердынцевым чучела птиц. Изволите заигрывать с народом. Да, он чувствовал себя суровым плебеем, его душила ненависть (или казалось так), когда, бывало, смотрел через реку на заповедное, барское, кондовое, отражающееся черными громадами в воде (и вдруг— молочное облако черемухи среди хвой).

Новая школа строилась на самом пороге века: тогда Годунов-Чердынцев, возвратясь из пятого своего путешествия по Центральной Азии, провел лето с молодой женой — был ровно вдвое ее старше — в своем петербургском имении. До какой глубины спускаешься. Боже мой!— в хрустально-расплывчатом тумане, точно все это происходило под водой. Иннокентий видел себя почти младенцем, входящим с отцом в усадьбу, плывущим по дивным комнатам,— отец движется на цыпочках, держа перед собой скрипучий пук мокрых ландышей,— и все как будто мокро: светится, скрипит и трепещет— и ничего больше нельзя разобрать,— но это сделалось впоследствии воспоминанием стыдным — цветы, цыпочки и вспотевшие виски Ильи Ильича стали тайными символами подобострастия, особенно когда он узнал, что отец был выпутан «нашим барином» из мелкой, но прилипчивой, политической истории — угодил бы в глушь, кабы не его заступничество.

Таня говаривала, что у них есть родственники не только в животном царстве, но и в растительном, и в минеральном. И точно; в честь Годунова-Чердынцева названы были новые виды фазана, антилопы, рододендрона, и даже целый горный хребет (сам он описывал главным образом насекомых). Но эти открытия его, ученые заслуги и тысяча опасностей, пренебрежением к которым он был знаменит, не всех могли заставить относиться снисходительно к его родовитости и богатству. Не забудем, кроме того, чувств известной части нашей интеллигенции, презирающей всякое неприкладное естествоиспытание и потому упрекавшей Годунова-Чердынцева в том, что он интересуется «Лобнорскими козявками» больше, чем русским мужиком. В ранней юности Иннокентий охотно верил рассказам (идиотическим) о его дорожных наложницах, жестокостях в китайском вкусе и об исполнении им секретных правительственных поручений, в пику англичанам… Его реальный образ оставался смутным: рука без перчатки, бросающая золотой (а еще раньше — при посещении усадьбы — хозяин смешался с голубым калмыком, встреченным в зале). Засим Годунов-Чердынцев уехал в Самарканд или в Верный (откуда привык начинать свои прогулки); долго не возвращался, семья же его, по-видимому, предпочитала крымское имение петербургскому, а по зимам жила в столице. Там, на набережной, стоял их двухэтажный, выкрашенный в оливковый цвет особняк. Иннокентию случалось проходить мимо: помнится, в цельном окне, сквозь газовый узор занавески, женственно белелась какая-то статуя,— сахарно-белая ягодица с ямкой. Балкон поддерживали оливковые круторебрые атланты: напряженность их каменных мышц и страдальческий оскал казались пылкому восьмикласснику аллегорией порабощенного пролетариата. И раза два, там же на набережной, ветреной невской весной, он встречал маленькую Годунову-Чердынцеву, с фокстерьером, с гувернанткой,— они проходили как вихрь,— но так отчетливо,— Тане было тогда, скажем, лет двенадцать,— она быстро шагала, в высоких зашнурованных сапожках, в коротком синем пальто с морскими золотыми пуговицами, хлеща себя — чем? — кажется, кожаным поводком по синей в складку юбке,— и ледоходный ветер трепал ленты матросской шапочки, и рядом стремилась гувернантка, слегка поотстав, изогнув каракулевый стан, держа на отлете руку, плотно вделанную в курчавую муфту.

Он жил у тетки (портнихи) на Охте, был угрюм, несходчив, учился тяжело, с надсадом, с предельной мечтой о тройке,— но неожиданно для всех с блеском окончил гимназию, после чего поступил на медицинский факультет; при этом благоговение его отца перед Годуновым-Чердынцевым таинственно возросло. Одно лето он провел на кондиции под Тверью; когда же, в июне следующего года, приехал в Лешино, узнал не без огорчения, что усадьба за рекой ожила.

Еще об этой реке, о высоком береге, о старой купальне: к ней, ступеньками, с жабой на каждой ступеньке, спускалась глинистая тропинка, начало которой не всякий отыскал бы среди ольшаника за церковью. Его постоянным товарищем по речной части был Василий, сын кузнеца, малый неопределимого возраста — сам в точности не знал, пятнадцать ли ему лет или все двадцать -коренастый, корявый, в залатанных брючках, с громадными босыми ступнями, окраской напоминающими грязную морковь, и такой же мрачный, каким был о ту пору сам Иннокентий. Гармониками отражались сваи в воде, свиваясь и развиваясь; под гнилыми мостками купальни журчало, чмокало; черви вяло шевелились в запачканной землей жестянке из-под монпансье. Натянув сочную долю червяка на крючок, так, чтобы нигде не торчало острие, и сдобрив молодца сакраментальным плевком, Василий спускал через перила отягощенную свинцом лесу. Вечерело; через небо протягивалось что-то широкое, перистое, фиолетово-розовое,-воздушный кряж с отрогами,— и уже шныряли летучие мыши — с подчеркнутой беззвучностью и дурной быстротой перепончатых существ. Между тем рыба начинала клевать,— и, пренебрегая удочкой, попросту держа в пальцах лесу, натуженную, вздрагивающую, Василий чуть-чуть подергивал, испытывая прочность подводных судорог, и вдруг вытаскивал пескаря или плотву; небрежно, даже с каким-то залихватским хрустом, рвал крючок из маленького, круглого, беззубого рта рыбы, которую затем пускал (безумную, с розовой кровью на разорванной жабре) в стеклянную банку, где уже плавал, выпятив губу, бычок. Особенно же бывало хорошо в теплую пасмурную погоду, когда шел незримый в воздухе дождь, расходясь по воде взаимно пересекающимися кругами, среди которых гам и сям появлялся другого происхождения круг, с внезапным центром,— прыгнула рыба или упал листок,— сразу, впрочем, поплывший по течению. А какое наслаждение было купаться под этим теплым ситником, на границе смешения двух однородных, но по-разному сложенных, стихий — толстой речной воды и тонкой воды небесной! Иннокентий купался с толком и долго потом растирался полотенцем. Крестьянские ребятишки, те барахтались до изнеможения,— наконец выскакивали — и, дрожа, стуча зубами, с полоской мутной сопли от ноздри ко рту, натягивали штаны на мокрые ляжки.