Как я помог авиации — Сегель Я. — Как я был мамой

- Подробности

- Категория: Отечественные писатели

Страница 3 из 4

Как я был мамой

Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.

— А ну-ка поднимайся сейчас же! — сказал он.

Я попробовал.

— Ой! — вскрикнул я и стал белый как мел.

Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса — Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.

— А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! — сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.

Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.

— Возможно, это аппендицит, — сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».

Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.

Ну я, конечно, тут же придумал, что все они — и ученики и учителя — прибежали проводить меня, своего защитника.

Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:

— Допрыгался один, доигрался!..

Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» — и пролетала на красные светофоры.

— Аппендицит. Надо оперировать.

Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату — палату.

Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.

В углу у дверей лежал Серёжа.

Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию — вырезали его аппендикс, и он выздоравливал — бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.

Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.

Аппендикс — это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.

В углу у окна лежал другой мальчик — Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.

Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.

Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.

А ещё в нашей палате в другом углу, у другого окна, лежал другой мальчик — Саша. Ему через два дня тоже должны были вырезать аппендикс. А мне через четыре.

Саше, как и Вове, было всего два года, но возле него не сидела его мама, потому что она жила далеко от нашего города, в колхозе, и там у неё ещё была Сашина сестричка, совсем маленькая.

Саша очень скучал без мамы, ведь ему было всего два года. Он тихонечко плакал и звал:

— Мама-а-а… ма-а-а-ма-а-а…

Тогда однажды я решил подойти к нему.

— Ну, здравствуй, орёл! — весело сказал я, как мне обычно по утрам говорил мой папа.

— Да, — сказал Саша и перестал на секундочку плакать. Слово «здравствуй» он ещё не умел говорить.

— Хочешь? — спросил я и протянул ему конфетку.

— Дай, — сказал Саша, съел конфету и приготовился опять плакать, но я быстренько протянул ему вторую конфету.

Он съел и её, я — третью, он и третью съел и совсем забыл, что хотел плакать. Тогда я ему сделал из бумаги голубя, который замечательно летал; потом тоже из бумаги сделал такую птицу, которая могла махать крыльями, если её дёргали за хвост; потом, когда Саша оторвал птице хвост, я его научил пускать солнечный зайчик, и он пускал его, пока не зашло солнце.

Но тут принесли ужин, и нянечка попросила меня:

— Помоги нам, пожалуйста, покормить маленького.

И я стал Сашу кормить.

Я смотрел, как Вовина мама кормит Вову, и делал точно так же: она набирала неполную ложечку, и я набирал неполную ложечку; Вовина мама ждала, пока её Вова прожуёт всё до конца, и я ждал, пока мой Саша всё прожуёт; Вовина мама вытирала рот своему сыну, а я вытирал Саше.

Потом я перестелил своему Саше постель, уложил его поудобнее, а потом… потом Вовина мама тихонечко запела своему сыну колыбельную песню, а я не мог, потому что все детские колыбельные песни уже забыл.

Но тут я вспомнил одну песню, которую больше всего любил мой папа. Правда, она совсем не была колыбельной, а даже наоборот:

Наш паровоз вперёд лети,

В коммуне — остановка!

Иного нет у нас пути,

В руках у нас винтовка!

Конечно, эту песню надо было петь громко-громко, но я пел её тихонечко, поэтому она получилась совсем как колыбельная, и Саша уснул.

На другое утро, когда к мальчику Вове пришла его мама, Саше, наверное, очень захотелось, чтобы и рядом с ним сидела его мама.

Он потянул меня за руку и вдруг сказал:

— Мама…

Я немножко удивился, ведь я всё-таки был мальчик, но с той минуты он меня по-другому и не называл: «мама» и «мама».

«Мама, дай! Мама, на! Мама, иди…»

Теперь, когда он только начинал хныкать, я говорил:

— Саша, не плачь, мама здесь!

И он тут же успокаивался.

Назавтра Саше сделали операцию. Когда его привезли в нашу палату, он ещё спал, это ему дали такое специальное сонное лекарство — наркоз.

А когда он наконец проснулся, первым, кого он увидел перед собой, был я.

— Мама! — обрадовался он и улыбнулся.

Весь день я ухаживал за ним, выдавливал ему в стакан апельсин и поил соком, умывал, показывал разные фокусы и книжки с картинками, следил, чтобы он не слишком кувыркался в своей кроватке, а он всё время называл меня мамой и совсем не скучал со мной.

А ещё на другой день сделали операцию и мне. Как её делали, я, конечно, не помню, потому что мне тоже дали наркоз и я спал.

Проснулся я уже в своей палате. Сначала увидел лампочку над головой, потом стену, а потом кто-то меня погладил по щеке, и я увидел… Сашу. Он стоял босиком рядом с моей кроватью, трогал меня своей ладошкой и приговаривал:

— Мама… мама… мама…

И я тогда решил, когда я вырасту большой и у меня будет сын, я обязательно назову его Сашей. Только тогда я, конечно, буду не мамой, а папой.

Как я был мамой

Однажды, когда я был уже вполне большой и учился в первом классе, у меня заболел живот.

Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.

— А ну-ка поднимайся сейчас же! — сказал он.

Я попробовал.

— Ой! — вскрикнул я и стал белый как мел.

Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса — Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.

— А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! — сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.

Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.

— Возможно, это аппендицит, — сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».

Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.

Ну я, конечно, тут же придумал, что все они — и ученики и учителя — прибежали проводить меня, своего защитника.

Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:

— Допрыгался один, доигрался!..

Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» — и пролетала на красные светофоры.

Доктор в больнице пощупал мой живот и сказал:

— Аппендицит. Надо оперировать.

Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату — палату.

Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.

В углу у дверей лежал Серёжа.

Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию — вырезали его аппендикс, и он выздоравливал — бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.

Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.

Аппендикс — это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.

В углу у окна лежал другой мальчик — Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.

Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.

Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.

А ещё в нашей палате в другом углу, у другого окна, лежал другой мальчик — Саша. Ему через два дня тоже должны были вырезать аппендикс. А мне через четыре.

Саше, как и Вове, было всего два года, но возле него не сидела его мама, потому что она жила далеко от нашего города, в колхозе, и там у неё ещё была Сашина сестричка, совсем маленькая.

Саша очень скучал без мамы, ведь ему было всего два года. Он тихонечко плакал и звал:

— Мама-а-а… ма-а-а-ма-а-а…

Тогда однажды я решил подойти к нему.

— Ну, здравствуй, орёл! — весело сказал я, как мне обычно по утрам говорил мой папа.

— Да, — сказал Саша и перестал на секундочку плакать. Слово «здравствуй» он ещё не умел говорить.

— Хочешь? — спросил я и протянул ему конфетку.

— Дай, — сказал Саша, съел конфету и приготовился опять плакать, но я быстренько протянул ему вторую конфету.

Он съел и её, я — третью, он и третью съел и совсем забыл, что хотел плакать. Тогда я ему сделал из бумаги голубя, который замечательно летал; потом тоже из бумаги сделал такую птицу, которая могла махать крыльями, если её дёргали за хвост; потом, когда Саша оторвал птице хвост, я его научил пускать солнечный зайчик, и он пускал его, пока не зашло солнце.

Но тут принесли ужин, и нянечка попросила меня:

— Помоги нам, пожалуйста, покормить маленького.

И я стал Сашу кормить.

Я смотрел, как Вовина мама кормит Вову, и делал точно так же: она набирала неполную ложечку, и я набирал неполную ложечку; Вовина мама ждала, пока её Вова прожуёт всё до конца, и я ждал, пока мой Саша всё прожуёт; Вовина мама вытирала рот своему сыну, а я вытирал Саше.

Потом я перестелил своему Саше постель, уложил его поудобнее, а потом… потом Вовина мама тихонечко запела своему сыну колыбельную песню, а я не мог, потому что все детские колыбельные песни уже забыл.

Но тут я вспомнил одну песню, которую больше всего любил мой папа. Правда, она совсем не была колыбельной, а даже наоборот:

Наш паровоз вперёд лети,

В коммуне — остановка!

Иного нет у нас пути,

В руках у нас винтовка!

Конечно, эту песню надо было петь громко-громко, но я пел её тихонечко, поэтому она получилась совсем как колыбельная, и Саша уснул.

На другое утро, когда к мальчику Вове пришла его мама, Саше, наверное, очень захотелось, чтобы и рядом с ним сидела его мама.

Он потянул меня за руку и вдруг сказал:

— Мама…

Я немножко удивился, ведь я всё-таки был мальчик, но с той минуты он меня по-другому и не называл: «мама» и «мама».

«Мама, дай! Мама, на! Мама, иди…»

Теперь, когда он только начинал хныкать, я говорил:

— Саша, не плачь, мама здесь!

И он тут же успокаивался.

Назавтра Саше сделали операцию. Когда его привезли в нашу палату, он ещё спал, это ему дали такое специальное сонное лекарство — наркоз.

А когда он наконец проснулся, первым, кого он увидел перед собой, был я.

— Мама! — обрадовался он и улыбнулся.

Весь день я ухаживал за ним, выдавливал ему в стакан апельсин и поил соком, умывал, показывал разные фокусы и книжки с картинками, следил, чтобы он не слишком кувыркался в своей кроватке, а он всё время называл меня мамой и совсем не скучал со мной.

А ещё на другой день сделали операцию и мне. Как её делали, я, конечно, не помню, потому что мне тоже дали наркоз и я спал.

Проснулся я уже в своей палате. Сначала увидел лампочку над головой, потом стену, а потом кто-то меня погладил по щеке, и я увидел… Сашу. Он стоял босиком рядом с моей кроватью, трогал меня своей ладошкой и приговаривал:

— Мама… мама… мама…

И я тогда решил, когда я вырасту большой и у меня будет сын, я обязательно назову его Сашей. Только тогда я, конечно, буду не мамой, а папой.

Страница 3 из 4

Как я был мамой

Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.

— А ну-ка поднимайся сейчас же! — сказал он.

Я попробовал.

— Ой! — вскрикнул я и стал белый как мел.

Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса — Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.

— А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! — сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.

Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.

— Возможно, это аппендицит, — сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».

Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.

Ну я, конечно, тут же придумал, что все они — и ученики и учителя — прибежали проводить меня, своего защитника.

Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:

— Допрыгался один, доигрался!..

Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» — и пролетала на красные светофоры.

— Аппендицит. Надо оперировать.

Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату — палату.

Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.

В углу у дверей лежал Серёжа.

Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию — вырезали его аппендикс, и он выздоравливал — бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.

Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.

Аппендикс — это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.

В углу у окна лежал другой мальчик — Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.

Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.

Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.

А ещё в нашей палате в другом углу, у другого окна, лежал другой мальчик — Саша. Ему через два дня тоже должны были вырезать аппендикс. А мне через четыре.

Саше, как и Вове, было всего два года, но возле него не сидела его мама, потому что она жила далеко от нашего города, в колхозе, и там у неё ещё была Сашина сестричка, совсем маленькая.

Саша очень скучал без мамы, ведь ему было всего два года. Он тихонечко плакал и звал:

— Мама-а-а… ма-а-а-ма-а-а…

Тогда однажды я решил подойти к нему.

— Ну, здравствуй, орёл! — весело сказал я, как мне обычно по утрам говорил мой папа.

— Да, — сказал Саша и перестал на секундочку плакать. Слово «здравствуй» он ещё не умел говорить.

— Хочешь? — спросил я и протянул ему конфетку.

— Дай, — сказал Саша, съел конфету и приготовился опять плакать, но я быстренько протянул ему вторую конфету.

Он съел и её, я — третью, он и третью съел и совсем забыл, что хотел плакать. Тогда я ему сделал из бумаги голубя, который замечательно летал; потом тоже из бумаги сделал такую птицу, которая могла махать крыльями, если её дёргали за хвост; потом, когда Саша оторвал птице хвост, я его научил пускать солнечный зайчик, и он пускал его, пока не зашло солнце.

Но тут принесли ужин, и нянечка попросила меня:

— Помоги нам, пожалуйста, покормить маленького.

И я стал Сашу кормить.

Я смотрел, как Вовина мама кормит Вову, и делал точно так же: она набирала неполную ложечку, и я набирал неполную ложечку; Вовина мама ждала, пока её Вова прожуёт всё до конца, и я ждал, пока мой Саша всё прожуёт; Вовина мама вытирала рот своему сыну, а я вытирал Саше.

Потом я перестелил своему Саше постель, уложил его поудобнее, а потом… потом Вовина мама тихонечко запела своему сыну колыбельную песню, а я не мог, потому что все детские колыбельные песни уже забыл.

Но тут я вспомнил одну песню, которую больше всего любил мой папа. Правда, она совсем не была колыбельной, а даже наоборот:

Наш паровоз вперёд лети,

В коммуне — остановка!

Иного нет у нас пути,

В руках у нас винтовка!

Конечно, эту песню надо было петь громко-громко, но я пел её тихонечко, поэтому она получилась совсем как колыбельная, и Саша уснул.

На другое утро, когда к мальчику Вове пришла его мама, Саше, наверное, очень захотелось, чтобы и рядом с ним сидела его мама.

Он потянул меня за руку и вдруг сказал:

— Мама…

Я немножко удивился, ведь я всё-таки был мальчик, но с той минуты он меня по-другому и не называл: «мама» и «мама».

«Мама, дай! Мама, на! Мама, иди…»

Теперь, когда он только начинал хныкать, я говорил:

— Саша, не плачь, мама здесь!

И он тут же успокаивался.

Назавтра Саше сделали операцию. Когда его привезли в нашу палату, он ещё спал, это ему дали такое специальное сонное лекарство — наркоз.

А когда он наконец проснулся, первым, кого он увидел перед собой, был я.

— Мама! — обрадовался он и улыбнулся.

Весь день я ухаживал за ним, выдавливал ему в стакан апельсин и поил соком, умывал, показывал разные фокусы и книжки с картинками, следил, чтобы он не слишком кувыркался в своей кроватке, а он всё время называл меня мамой и совсем не скучал со мной.

А ещё на другой день сделали операцию и мне. Как её делали, я, конечно, не помню, потому что мне тоже дали наркоз и я спал.

Проснулся я уже в своей палате. Сначала увидел лампочку над головой, потом стену, а потом кто-то меня погладил по щеке, и я увидел… Сашу. Он стоял босиком рядом с моей кроватью, трогал меня своей ладошкой и приговаривал:

— Мама… мама… мама…

И я тогда решил, когда я вырасту большой и у меня будет сын, я обязательно назову его Сашей. Только тогда я, конечно, буду не мамой, а папой.

Страницы: 1 2 3 4

Текст книги «Как я помог авиации»

Автор книги: Яков Сегель

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)

Яков Александрович Сегель

Как я помог авиации

Рисунки Германа Огородникова

Для тех, кто тянется вверх

Мой дорогой читатель!

Вполне возможно, что ты ещё не умеешь читать, просто ещё не успел научиться, но обязательно научишься, только немного позже. А пока эту книжку тебе прочтёт твоя мама, или твой папа, или твоя тётя, или твой дядя, или бабушка, или дедушка, или старший брат, или старшая сестра – в общем, кто-нибудь обязательно прочтёт.

И я пишу это предисловие не только для тебя, но и для тех, кто уже умеет читать.

…Я приподнимаюсь на цыпочки, оглядываюсь назад и вижу там, в прошлом, обыкновенного прекрасного мальчишку со светлой кучерявой головой.

Он тоже приподнимается на цыпочки, чтобы увидеть меня, а ещё он тянется вверх, потому что ему хочется поскорее вырасти.

Он носит моё имя, этот мальчик, но его ещё не называют по отчеству, и в этом его неоспоримое превосходство передо мной.

И мне захотелось рассказать о нём, ведь я знаю так много об этом мальчишке!

А ещё я думаю, что сегодняшним ребятам будет интересно с ним познакомиться, потому что во многом они похожи.

И для начала я вспомнил вот что:

Как я был обезьянкой

Когда я был уже не очень маленький, но ещё не совсем большой, когда мне было три с половиной года, папа в один прекрасный день сказал:

– Мы идём в цирк!

Ну, я, конечно, тут же запрыгал и закричал что было сил:

– Ура! Ур-ра!

Мама тоже очень обрадовалась, но кричать и прыгать не стала: взрослые почему-то это делать стесняются.

Мы все очень любили цирк – и папа, и мама, и я. но в этот прекрасный день там было особенно интересно, так как в цирке выступал папин друг, знаменитый дрессировщик зверей Анатолий Анатольевич Дуров.

И его отец, и дяди, и племянники, и другие родственники – все были дрессировщиками. Они дрессировали самых разных животных, учили их самым невероятным штукам, и звери с удовольствием выступали в цирке перед зрителями, потому что все Дуровы очень любили своих питомцев, никогда не обижали их и не наказывали.

Сделает, например, заяц всё как следует (а он умел бить в барабан), Дуров тут же даёт ему морковку. А все зайцы, между прочим, любят морковку больше всего на свете, морковку и капусту.

Кошке Дуров давал молочко, медведю – мёд, козе – берёзовые веники, а мышкам-сладкоежкам – сахар.

Вот только я не знаю, что он давал лисе, чтобы она дружила с петухом, и что он давал волку, чтобы тот не обижал козу. Так до сих пор и не знаю, а спросить об этом Дурова в детстве как-то не успел.

Но самое замечательное, чему научил Дуров своих животных, – это ездить на поезде!

Папа так много мне рассказывал об этом, что скоро мне даже стало казаться, что я сам, своими собственными глазами видел этот удивительный поезд.

Всё в этом поезде было точь-в-точь как в настоящем, только маленькое: впереди пыхтел настоящий, но маленький паровоз, а за ним по маленьким рельсам катились настоящие, но маленькие вагончики. На паровозе в костюме машиниста ехала обезьянка. Дуров научил её высовываться в окошко и дёргать за специальную верёвочку – тогда паровоз громко гудел.

А когда поезд прибывал на станцию, Анатолий Анатольевич угощал машиниста сладкими орешками.

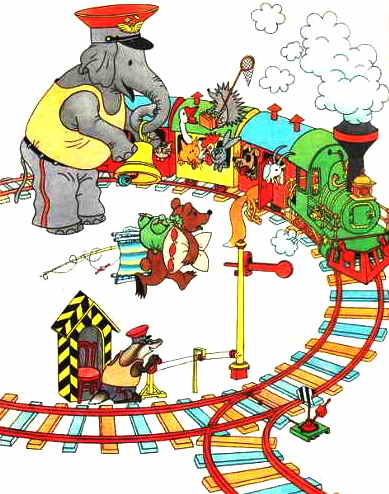

Только бедного слона не брали в поезд, потому что он был такой громадный, что не помещался ни в один вагон, и такой тяжёлый, что мог раздавить всю железную дорогу.

Чтобы слон сильно не расстраивался, на него надели громадную красную фуражку и назначили начальником станции. Теперь, когда нужно было отправлять поезд, слон звонил в большой медный колокол, полосатый енот поднимал семафор, обезьянка-машинист давала гудок, паровоз дёргал, и сразу из всех вагонных окон высовывались головы разных зверят.

А бедный слон только грустно махал своим печальным хоботом вслед поезду, тяжело вздыхал и очень жалел, что вырос такой большой и поэтому не может покататься вместе со всеми.

И вот мы идём в цирк!

Сегодня наконец я сам увижу эту замечательную железную дорогу!

Приходим к Дурову, а он сидит грустный-грустный и чуть не плачет.

– Толик, что с тобой? – говорит мой папа. – Что случилось?!

– Ах, Саша! – отвечает Дуров. – Яшенька заболел…

– Что вы! – удивилась моя мама и посмотрела на меня. – Он совершенно здоров!

– Нет, – грустно усмехнулся Дуров, – заболел не ваш сын Яша, а моя обезьянка Яшка, машинист нашего поезда.

– А что с ней? – спросила моя мама. – Может, животик?

– Не знаю, – вздохнул Дуров. – Она же не разговаривает и объяснить мне не может.

– Значит, железной дороги не будет? – спросил я.

Дуров только развёл руками:

– Значит, не будет, без машиниста нам не обойтись.

– Жалко обезьянку, – сказал папа. – Ну что ж, Толик, до свидания. Передавай привет своему машинисту Яшке, пусть поправляется поскорее. А мы пойдём в зрительный зал садиться на свои места, а то скоро уже представление начнётся.

Мне было очень жалко обезьянку и обидно, что не увижу железной дороги.

– Ты, Яшенька, не расстраивайся, – сказала мне моя мама. – Доктор посмотрит обезьянку, даст ей лекарство, и когда она будет опять здорова, мы ещё раз придём к дяде Дурову.

Мы.все встали, чтобы уходить, но тут знаменитый дрессировщик вдруг посмотрел на меня как-то особенно и сказал:

– Подождите, подождите! Мне, кажется, пришла в голову одна замечательная мысль! – И Дуров спросил меня: – Ты смелый мальчик?

Я на всякий случай прижался к маме и сказал еле слышно:

– Смелый…

– Кажется, мы спасены! – воскликнул Дуров и спросил меня – Хочешь сегодня быть обезьянкой?.. То есть я хотел сказать – машинистом! Хочешь? А?

Я даже не знал, что сразу ответить, но мама мне помогла:

– Ну обезьянкой, наверное, нет, – сказала она, – а машинистом, наверное, да.

– Конечно, не обезьянкой! – рассмеялся Дуров. – Я только хочу просить вашего Яшеньку прокатиться в костюме нашего Яшки на нашем паровозе, вот и всё. И не волнуйтесь, пожалуйста, ничего опасного. Хорошо?

– Не знаю, – сказала мама. – Надо спросить у мужчин. – И она спросила у папы и у меня: – Ну как, мальчики?

– Соглашайся, сынок! – сказал папа. – Другого такого случая в жизни не будет! Эх, был бы я сам поменьше ростом!..

В эту минуту мой папа был похож на слона, которого не брали в поезд.

– Ну, – Дуров ласково заглянул мне в глаза, – согласен?

– Хорошо, – сказал я еле слышно.

– Мы ничего не поняли, – сказала мама. – Говори, пожалуйста, громче.

– Ты же у нас смелый, – сказал папа.

И тогда я почти крикнул:

– Да!

Что тут началось!

Не успел я опомниться, как меня уже одевали в костюм машиниста, он пришёлся на меня в самый раз – мы с обезьянкой Яшкой оказались одного роста. Железнодорожную фуражку мне нахлобучили поглубже, из-под лакированного козырька торчал только кончик моего носа.

А из зрительного зала до нас долетала музыка – там, наверное, уже началось представление!

Я очень любил цирк и тут же представил себе, как на ярко освещённый манеж (манежем называется цирковая сцена) вышел седой мужчина в чёрном костюме – шпрехшталмейстер – и объявил:

«Первым номером нашейпро-гр-р-р-аммы!..» – и выпустил на манеж ловких и сильных акробатов. Они уже, наверное, ходят там сейчас по красному ковру на руках, делают разные сальто-мортале и всякие другие трюки!..

А потом там, на манеже, весёлые жонглёры станут кидать и ловить сразу двадцать разноцветных шариков, а на голове у них в это время будет свистеть кипящий самовар.

Там будут кувыркаться и смешно падать в опилки смешные клоуны.

Там, на манеже, будет, наверное, и ещё очень много интересного, но я всего этого теперь не увижу, потому что надо помогать Дурову, ведь только я могу заменить больную обезьянку.

Пока я так думал, из меня делали машиниста: чтобы никто не мог догадаться, что вместо обезьянки на паровозе едет нормальный мальчик, мне намазали лицо специальной коричневой краской – гримом, а на руки мне мама надела свои перчатки.

И наконец дядя Толя Дуров показал мне свой паровоз. Он был зелёный, с чёрной трубой, с блестящими медными фонарями и медными краниками.

– Всё очень просто, – сказал Дуров. – Ничего не трогай, он сам поедет, когда нужно.

– А гудок? – спросил я.

– Молодец! – похвалил Дуров. – Гудок – это самое главное! Как дёрнешь за эту верёвку, паровоз загудит. Понял?..

Ну конечно, я всё понял, и мне очень хотелось хорошенько рассмотреть этот паровоз, но кругом было так много и другого интересного, что у меня просто сразу разбежались глаза.

А через минуту я уже совсем не жалел, что не попал на представление. Оказывается, цирковые» артисты, прежде чем выйти на манеж, раз по десять проделывают все свои трюки и фокусы здесь, за кулисами.

Зритель сидит себе спокойненько на своих местах и даже не подозревает, что в это время в цирковых коридорах – за кулисами – идёт напряжённая работа, подготовка к представлению: запрягают цирковых лошадей в яркие, праздничные сбруи, до блеска натирают цирковые велосипеды, фокусники готовят свои удивительные чудеса, а канатоходцы проверяют канаты.

Здесь, за кулисами, я увидел даже больше, чем мог бы увидеть, сидя на своём месте в зрительном зале.

Но тут все забегали, заволновались – начиналось выступление Анатолия Анатольевича Дурова.

– Будь молодцом! – сказал он мне. – Жду тебя на манеже!

Анатолий Анатольевич широко заулыбался, потому что к зрителям он всегда появлялся только с улыбкой, и вышел от нас на освещённый манеж. И тут же мы услышали оттуда радостные аплодисменты– это зрители здоровались со своим любимым артистом.

Ой!.. Мне становилось то холодно, то жарко, ведь через минуту должен буду выехать на паровозе и я…

Мама стояла рядом и то бледнела, то краснела – она волновалась больше всех.

– Наш сын уже, кажется, пахнет обезьянкой, – пошутила мама от волнения.

– Пустяки! – Папа тоже волновался. – Вечером отмоем все запахи. Ототрём!

И тут откуда-то издалека раздался громкий голос:

– Давайте железную дорогу!

Мне стало страшно, но я не заплакал, потому что машинисты не плачут, и мы покатились по какому-то тёмному коридору.

Потом какой-то весёлый человек крикнул:

– Ну, Яшка, не бойся! Гуди побольше, машинист! Счастливого пути!

Я дёрнул за верёвку, паровоз загудел, и из тёмного коридора мы выкатились на освещённый манеж.

Играла прекрасная музыка, зрители весело смеялись и громко хлопали: они ждали, когда появится поезд с дуровскими животными.

Мой паровоз гудел, и я даже не заметил, как перестал бояться.

Так мы проехали целых три круга, а потом Дуров тут же, при зрителях, угощал всех пассажиров: зайцу дал морковку, кошке – молочка, мышкам – сахару, а мне – сладких орешков.

*

…Как давно был этот прекрасный день!

Сейчас я, наверное, уже тоже похож на слона, которого нельзя пускать в маленький поезд…

С тех пор мне никогда не попадались такие вкусные орешки.

Как я помог авиации

Когда мне было четыре года и пять месяцев, самолёты ещё назывались аэропланами, а лётчики – пилотами.

Многое с тех пор переменилось. Ну, например, сейчас всем в диковинку, если по городу лошадь тащит телегу, а тогда лошадей и телег на улицах было столько, сколько сегодня автомобилей, и никто этому не удивлялся. Зато автомобили тогда встречались редко, а о самолётах, то есть аэропланах, и говорить нечего.

Это было давно…

Однажды летом папа, мама и я отправились за город на аэродром. Сюда для показательных полётов должен был прилететь на новом аэроплане один знаменитый пилот, с которым мой папа был знаком с самого детства.

В тот прекрасный, безоблачный день в наш город прилетели даже не один, а целых два аэроплана: на одном папин друг, на другом незнакомый нам пилот.

Заиграл оркестр.

Зрители знали, что сейчас увидят в небе нечто удивительное, и заранее в благодарность за это подарили обоим лётчикам, то есть пилотам, букеты цветов. Потом подняли пилотов на руки и стали подбрасывать высоко в воздух.

Подбрасывали их довольно осторожно, чтобы отважных гостей не укачало.

Наконец их опустили на землю, и мой папа обнялся и расцеловался со знаменитым пилотом, ведь он был его старым товарищем.

А потом знаменитый пилот надвинул на глаза выпуклые очки и залез в свой аэроплан. Механик раскрутил пропеллер. Поднялся такой сильный ветер, что трава заходила волнами, а те, кто был в шапках, схватились за них руками, чтобы шапки не сдуло.

Аэроплан затрещал и покатился по траве, покачиваясь и переваливаясь, как утка. Потом подпрыгнул слегка и полетел.

Все тут же захлопали в ладоши от радости.

Так начались показательные полёты. Пилоты на своих аэропланах по очереди стали показывать просто настоящие чудеса! Эти чудеса на их языкё назывались фигурами высшего пилотажа.

Первым летал папин друг.

Для начала он показал нам «горку». Для этого пилот разогнал свой аэроплан побыстрее, а потом с разгону взлетел на нём вверх, будто на санках в горку.

Потом мы увидели «пике» – это когда аэроплан смело ныряет с большой высоты носом вниз, падает, падает, падает и выравнивается уже над самой землёй.

У всех зрителей даже дух захватило, а машина так низко и с таким оглушительным треском пронеслась над нашими головами, что многие опять схватились за шапки, а некоторые от испуга даже присели на корточки, но всё же успели заметить, что пилот улыбается из своей кабины и машет кожаной перчаткой.

Я уже подумал, что теперь этот аэроплан сядет на землю отдохнуть, но он вдруг стал подниматься всё выше, и выше, и выше и, наконец, забрался так высоко, что стал похож на небольшую птицу.

– Сейчас, наверное, сделает «мёртвую петлю», – негромко сказал мой папа и угадал.

Аэроплан понёсся к земле носом вниз. Всё ниже, ниже, ниже… Потом, когда все уже опять готовы были испугаться, он перестал падать, выровнялся, начал задирать нос вверх, перекувырнулся в воздухе – сделал знаменитую «мёртвую петлю», снова выровнялся и, наконец, сел на землю, приземлился.

Все, конечно, опять громко захлопали, но тут затрещал другой аэроплан, взлетел, и зрители стали смотреть, что будет показывать второй пилот.

А мы с папой побежали к аэроплану папиного друга.

– Ну, – спросил меня папин друг, – понравилось?

Я кивнул:

– Очень!

– А сколько тебе лет? – спросил пилот.

– Четыре года и пять месяцев, – сказал я и показал ему свой возраст на пальцах.

– Ого! – удивился пилот. – Солидно!

А я уставился на него, как на какого-нибудь богатыря из сказки.

Пилот был одет во всё кожаное: кожаный шлем, кожаная куртка, кожаные перчатки, кожаные ботинки, а над ними до колен, похожие на бутылки, кожаные краги. Даже штаны на нём были кожаные.

– А катать желающих будешь? – спросил папа.

– Обязательно, – сказал пилот. – Только потом. Полетаю ещё немного, бензина станет поменьше, аэроплан полегче, тогда покатаю. А то, я смотрю, ты вырос очень большой и стал, пожалуй, чересчур тяжёлый!.. Сколько же мы с тобой не виделись?

– Целых десять лет, – вздохнул мой папа. Он, должно быть, действительно за это время сильно вырос и стал очень большой и тяжёлый: ростом метра два и весом килограммов сто.

– А вот сынишка у тебя ещё лёгонький, – сказал пилот и поднял меня высоко над головой. – Его бы я мог покатать хоть сейчас! Мне как раз не хватает килограммов двадцать добавочного груза.

Он опустил меня на землю и посмотрел на папу, папа – на него. Потом оба они посмотрели на меня, и пилот спросил:

– Ну как, хочешь помочь авиации?

Он, наверное, думал, что я испугаюсь летать, но я не испугался. То есть мне, конечно, было страшно, но я сделал смелое лицо и сказал:

– Очень хочу! – И на всякий случай добавил: – Пожалуйста!

Папа сам подсадил меня в кабину. Пилот пристегнул меня к сиденью специальными ремнями, чтобы я случайно не вывалился на лету из аэроплана.

У пилота даже нашёлся для меня настоящий кожаный шлем и настоящие очки, как у него самого. Теперь и я стал похож на настоящего пилота.

Мотор взревел, поднялся страшный ветер, и мы покатились по полю.

«Подумаешь! – подумал я, – едем, как будто на трамвае или автобусе. Ничего особенного».

Пилот помахал моему папе рукой, и я помахал моему папе рукой; пилот надвинул очки, и я надвинул очки. Аэроплан разогнался как следует, оторвался от земли, и мы стали подниматься всё выше и выше.

Теперь аэроплан перестал казаться мне похожим на трамвай или автобус. Люди внизу стали маленькими-маленькими, как муравьи, и я уже, конечно, не мог узнать среди них, где там мои мама и папа.

Тут пилот обернулся ко мне и спросил что-то, чего я не услышал за шумом мотора.

Он мог спросить меня:

– Нравится?

Или он мог спросить:

– Боишься?

Я не хотел обманывать пилота и покивал ему головой. Ведь это была правда – мне очень нравилось летать, хотя и было немножко страшно.

Наш самолёт качало, как будто он ехал по неровной дороге. Что-то в нём скрипело, трещало, но пилот впереди меня был совсем спокоен, и я тоже успокоился.

А внизу, на земле, в это время происходило вот что (это уже потом рассказывали мои родители). Папа как ни в чём не бывало подошёл к зрителям, которые стояли задрав головы вверх, и как ни в чём не бывало стал рядом с мамой.

– Какая всё-таки прелесть этот аэроплан! – воскликнула мама.

– Да, – согласился папа.

– Как он плавно летит! – сказала мама. – Просто плывёт по воздуху!

– Да, – опять сказал папа и почему-то вздохнул.

Тут мама только на одну секундочку оторвала глаза от аэроплана и посмотрела вниз, туда, где возле папиного колена должен был стоять я.

– А где наш сын? – улыбнулась мама. Она подумала, что я прячусь за папой. – Где же он?

– Там, – сказал папа как можно спокойнее.

– Где? – Мама ещё ничего не поняла, но улыбаться уже перестала.

– Там, – как можно спокойнее повторил папа и показал на небо.

– Не пугай меня, пожалуйста, – попросила мама. – Серьёзно, где он?

– Летает.

Хотя папа очень волновался, он постарался сказать «летает» так, как будто это было «гуляет», совсем спокойно.

Теперь папа и мама волновались вместе.

– По-моему, – сказала мама, – этот аэроплан летает слишком быстро.

– Так только кажется, – успокоил её папа. – По-моему, он летает нормально.

– Не знаю, – сказала мама, – но, по-моему, ему уже пора спускаться.

Тут аэроплан, как будто услышал маму, пошёл на снижение и скоро сел невдалеке.

Наверное, ни мама, ни папа ещё никогда в своей жизни не бегали так быстро.

Пилот даже не успел спрыгнуть на землю, а мои мама и папа уже вытащили меня из аэроплана.

Они меня тискали, целовали, вертели, осматривали, как будто не видели уже целый год.

Они так крепко вцепились в меня, что от них невозможно было вырваться, и тогда я закричал что было сил:

– Минуточку!!!

Услышав это, мама и папа даже застыли от удивления, а я спокойно снял кожаный шлем с очками, отдал их пилоту и сказал:

– Большое спасибо за полёт.

– Это тебе спасибо, – сказал пилот. – Моему аэроплану как раз не хватало такого смелого мальчика килограммов около двадцати. Давай твою руку, ты очень помог нашей авиации. Спасибо!

Как я был мамой

Однажды, когда я был уже вполне большой и учился в первом классе, у меня заболел живот.

Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.

– А ну-ка поднимайся сейчас же! – сказал он.

Я попробовал.

– Ой! – вскрикнул я и стал белый как мел.

Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса – Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.

– А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! – сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.

Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.

– Возможно, это аппендицит, – сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».

Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.

Ну я, конечно, тут же придумал, что все они – и ученики и учителя – прибежали проводить меня, своего защитника.

Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:

– Допрыгался один, доигрался!..

Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» – и пролетала на красные светофоры.

Доктор в больнице пощупал мой живот и сказал:

– Аппендицит. Надо оперировать.

Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату – палату.

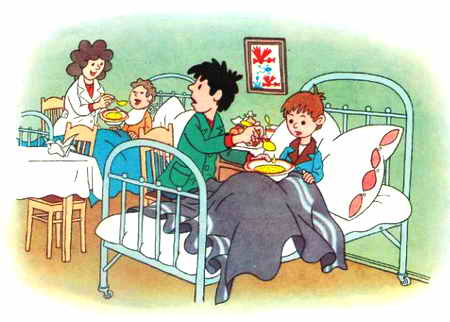

Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.

В углу у дверей лежал Серёжа.

Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию – вырезали его аппендикс, и он выздоравливал – бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.

Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.

Аппендикс – это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.

В углу у окна лежал другой мальчик – Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.

Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.

Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.

А ещё в нашей палате в другом углу, у другого окна, лежал другой мальчик – Саша. Ему через два дня тоже должны были вырезать аппендикс. А мне через четыре.

Саше, как и Вове, было всего два года, но возле него не сидела его мама, потому что она жила далеко от нашего города, в колхозе, и там у неё ещё была Сашина сестричка, совсем маленькая.

Саша очень скучал без мамы, ведь ему было всего два года. Он тихонечко плакал и звал:

– Мама-а-а… ма-а-а-ма-а-а…

Тогда однажды я решил подойти к нему.

– Ну, здравствуй, орёл! – весело сказал я, как мне обычно по утрам говорил мой папа.

– Да, – сказал Саша и перестал на секундочку плакать. Слово «здравствуй» он ещё не умел говорить.

– Хочешь? – спросил я и протянул ему конфетку.

– Дай, – сказал Саша, съел конфету и приготовился опять плакать, но я быстренько протянул ему вторую конфету.

Он съел и её, я – третью, он и третью съел и совсем забыл, что хотел плакать. Тогда я ему сделал из бумаги голубя, который замечательно летал; потом тоже из бумаги сделал такую птицу, которая могла махать крыльями, если её дёргали за хвост; потом, когда Саша оторвал птице хвост, я его научил пускать солнечный зайчик, и он пускал его, пока не зашло солнце.

Но тут принесли ужин, и нянечка попросила меня:

– Помоги нам, пожалуйста, покормить маленького.

И я стал Сашу кормить.

Я смотрел, как Вовина мама кормит Вову, и делал точно так же: она набирала неполную ложечку, и я набирал неполную ложечку; Вовина мама ждала, пока её Вова прожуёт всё до конца, и я ждал, пока мой Саша всё прожуёт; Вовина мама вытирала рот своему сыну, а я вытирал Саше.

Потом я перестелил своему Саше постель, уложил его поудобнее, а потом… потом Вовина мама тихонечко запела своему сыну колыбельную песню, а я не мог, потому что все детские колыбельные песни уже забыл.

Но тут я вспомнил одну песню, которую больше всего любил мой папа. Правда, она совсем не была колыбельной, а даже наоборот:

Наш паровоз вперёд лети,

В коммуне – остановка!

Иного нет у нас пути,

В руках у нас винтовка!

Конечно, эту песню надо было петь громко-громко, но я пел её тихонечко, поэтому она получилась совсем как колыбельная, и Саша уснул.

На другое утро, когда к мальчику Вове пришла его мама, Саше, наверное, очень захотелось, чтобы и рядом с ним сидела его мама.

Он потянул меня за руку и вдруг сказал:

– Мама…

Я немножко удивился, ведь я всё-таки был мальчик, но с той минуты он меня по-другому и не называл: «мама» и «мама».

«Мама, дай! Мама, на! Мама, иди…»

Теперь, когда он только начинал хныкать, я говорил:

– Саша, не плачь, мама здесь!

И он тут же успокаивался.

Назавтра Саше сделали операцию. Когда его привезли в нашу палату, он ещё спал, это ему дали такое специальное сонное лекарство – наркоз.

А когда он наконец проснулся, первым, кого он увидел перед собой, был я.

– Мама! – обрадовался он и улыбнулся.

Весь день я ухаживал за ним, выдавливал ему в стакан апельсин и поил соком, умывал, показывал разные фокусы и книжки с картинками, следил, чтобы он не слишком кувыркался в своей кроватке, а он всё время называл меня мамой и совсем не скучал со мной.

А ещё на другой день сделали операцию и мне. Как её делали, я, конечно, не помню, потому что мне тоже дали наркоз и я спал.

Проснулся я уже в своей палате. Сначала увидел лампочку над головой, потом стену, а потом кто-то меня погладил по щеке, и я увидел… Сашу. Он стоял босиком рядом с моей кроватью, трогал меня своей ладошкой и приговаривал:

– Мама… мама… мама…

И я тогда решил, когда я вырасту большой и у меня будет сын, я обязательно назову его Сашей. Только тогда я, конечно, буду не мамой, а папой.

— Там, — как можно спокойнее повторил папа и показал на небо.

— Не пугай меня, пожалуйста, — попросила мама. — Серьёзно, где он?

— Летает.

Хотя папа очень волновался, он постарался сказать «летает» так, как будто это было «гуляет», совсем спокойно.

Теперь папа и мама волновались вместе.

— По-моему, — сказала мама, — этот аэроплан летает слишком быстро.

— Так только кажется, — успокоил её папа. — По-моему, он летает нормально.

— Не знаю, — сказала мама, — но, по-моему, ему уже пора спускаться.

Тут аэроплан, как будто услышал маму, пошёл на снижение и скоро сел невдалеке.

Наверное, ни мама, ни папа ещё никогда в своей жизни не бегали так быстро.

Пилот даже не успел спрыгнуть на землю, а мои мама и папа уже вытащили меня из аэроплана.

Они меня тискали, целовали, вертели, осматривали, как будто не видели уже целый год.

Они так крепко вцепились в меня, что от них невозможно было вырваться, и тогда я закричал что было сил:

— Минуточку!!!

Услышав это, мама и папа даже застыли от удивления, а я спокойно снял кожаный шлем с очками, отдал их пилоту и сказал:

— Большое спасибо за полёт.

— Это тебе спасибо, — сказал пилот. — Моему аэроплану как раз не хватало такого смелого мальчика килограммов около двадцати. Давай твою руку, ты очень помог нашей авиации. Спасибо!

Однажды, когда я был уже вполне большой и учился в первом классе, у меня заболел живот.

Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.

— А ну-ка поднимайся сейчас же! — сказал он.

Я попробовал.

— Ой! — вскрикнул я и стал белый как мел.

Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса — Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.

— А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! — сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.

Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.

— Возможно, это аппендицит, — сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».

Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.

Ну я, конечно, тут же придумал, что все они — и ученики и учителя — прибежали проводить меня, своего защитника.

Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:

— Допрыгался один, доигрался!..

Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» — и пролетала на красные светофоры.

Доктор в больнице пощупал мой живот и сказал:

— Аппендицит. Надо оперировать.

Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату — палату.

Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.

В углу у дверей лежал Серёжа.

Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию — вырезали его аппендикс, и он выздоравливал — бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.

Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.

Аппендикс — это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.

В углу у окна лежал другой мальчик — Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.

Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.

Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.

В одно прекрасное детство (fb2) — В одно прекрасное детство 309K скачать: (fb2) — (epub) — (mobi) — Яков Александрович Сегель

Яков Сегель

В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО

Повесть в двух частях для тех, кто ещё не очень большой,

но уже и не такой маленький

Часть первая

КАК Я БЫЛ ОБЕЗЬЯНКОЙ

Глава первая

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

Самолёт летел по городу…

Да, да, это не ошибка! Он летел не НАД городом, а ПО городу.

Я уже знаю, вы сейчас скажете, так не бывает, самолёты летают только по небу, а по улицам — никогда!

Но не торопитесь. Пожалуйста, не торопитесь. Этот самолёт летел именно по городу, просто по городским улицам, прямо по тротуарам, где ходят пешеходы.

Он вылетел из дома на бульваре Космонавтов и полетел по проспекту Мира.

Один раз этот удивительный самолёт даже попробовал залететь в троллейбус номер четырнадцать, но у него ничего не получилось: троллейбусные двери оказались для него слишком узкими, а крылья — слишком широкими.

На того, кто управлял этим самолётом, даже закричали:

— Вы куда?!

В такси самолёт тоже не поместился, и тогда дед Петя решил тащить его на руках до самого того дома, где жил его внук, тоже Петя, которому он нёс этот самолёт в подарок.

Теперь вам понятно, почему самолёт летел не над городом, а по городу, по городским улицам, по тротуарам, где ходят пешеходы? Понятно?

Тогда слушайте дальше.

Глава вторая

ТИХИЙ УЖАС

А в это самое время Петины родители как ни в чём не бывало поднялись на лифте на шестой этаж, отперли дверь своей квартиры, вошли в прихожую и вдруг… насторожились: мебель стояла совсем не на своих местах, все вещи были разбросаны, и можно было подумать, что недавно здесь пронеслась сильная буря или произошло ужасное землетрясение.

Вполне возможно, эта буря ещё бушевала в большой комнате, потому что оттуда доносилось какое-то непонятное гудение.

Мама удивлённо поглядела на папу, папа — на маму, и оба на всякий случай побледнели.

А загадочное гудение в большой комнате становилось всё громче и громче и наконец превратилось в какое-то непонятное завывание. Можно было подумать, что это воет голодный волк.

Тогда испуганная мама на цыпочках подошла к двери, заглянула в неё и чуть было не упала от неожиданности.

Мамины глаза широко открылись, она побледнела ещё больше и прошептала дрожащими губами:

— Тихий ужас!…

Она, может быть, и упала бы, но сзади её поддержал Петин папа. Через мамино плечо он тоже заглянул в большую комнату, перестал бледнеть, покраснел и тоже сказал:

— Тихий ужас!..

Он бы, наверное, сам упал от неожиданности, но, во-первых, был мужчиной и должен был поддерживать Петину маму, чтобы не упала она, а во-вторых, за его спиной оказалась стена, которая поддержала его, как он поддержал маму.

Прямо перед мамой и папой, посреди большой комнаты, готовился взлететь другой замечательный самолёт. Он был почти как настоящий.

Глава третья

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ САМОЛЁТ ВНУКА ПЕТИ

Петя построил свой самолёт из всей мебели, какая только нашлась в квартире.

Спинки двух стульев, положенных набок, были точь-в-точь как крылья, а между их ножек получилась очень удобная кабина лётчика. Ну, все, конечно, знают, что перед лётчиком должны находиться приборы управления с кнопками и рычажками. Петя подумал и вместо приборов поставил перед собой на кухонный табурет папину пишущую машинку под названием «Эрика». Папа очень любил свою машинку, и поэтому Петя старался обращаться с ней очень аккуратно. Хвост своего самолёта Петя построил из четырёх других стульев, а кабину для пассажиров сделал из полосатой доски, на которой мама обычно гладила бельё.

Впереди самолёта крутился большой голубой вентилятор, а прямо за ним, там, где полагалось быть мотору, Петя поставил мамину швейную машину, она очень пригодилась для этого случая.

Как известно, всякий нормальный самолёт должен сильно гудеть. И Петя придумал — поставил под спинкой стула пылесос и включил его.

Только с большим платяным шкафом Петя не знал, что делать: он оказался таким тяжёлым, что его просто невозможно было сдвинуть с места. И тогда Петя сообразил: пусть этот шкаф будет аэровокзалом! Петя настежь распахнул его дверцы и теперь, когда нужно, заходил в него и выходил обратно по разным авиационным делам.

Всё наконец было готово, и наступило время посадки в самолёт.

Чтобы не скучать в полёте, Петя пригласил в пассажирскую кабину двух писателей: Александра Сергеевича Пушкина и Льва Николаевича Толстого. До посадки в самолёт их бронзовые бюсты скучали на папином столе далеко друг от друга, но теперь Петя так удобно поставил их рядом на полосатую гладильную доску, что Александр Сергеевич мог в полёте сколько угодно разговаривать с Львом Николаевичем о разных интересных вещах.

Петя зорко оглядел всю комнату: что бы ещё такое использовать в его самолёте?..

Ага! На шкафу стоял большой глобус… Отлично! Петя расположил его около своих ног. Теперь, если этот глобус слегка поворачивать, будет казаться, что летишь над земным шаром. Если, к примеру, земля на глобусе похожа на сапог, это значит, что самолёт летит над Италией, а если земля на глобусе точь-в-точь как собака, значит, ты летишь над Норвегией.

И Петя полетел!

Сначала его самолёт нёсся над самой землёй, потом стал подниматься выше, выше, выше, и вот уже под Петей поплыли облака, похожие на большие белые подушки.

— Стоп! — закричал Петя и бросился в спальню. Он принёс оттуда две большие подушки и положил их под спинки стульев, то есть под крылья.

Теперь действительно стало похоже, будто его самолёт летит высоко-высоко над облаками.

Но Петя не торопился лететь, ему ещё чего-то не хватало. Он подумал, подумал и вспомнил. Конечно, ему не хватало теперь только одного — гермошлема.

Вчера он сам видел по телевизору, что у настоящих лётчиков на голове обязательно бывает надет гермошлем, такой шлем, в котором всегда тепло и всегда есть воздух, даже если самолёт поднимается так высоко, что становится очень холодно и нечем дышать.

Значит, гермошлем просто совершенно необходим!

«А из чего его можно сделать? — подумал Петя. — Где его взять?..»

Подумал, подумал и тут же сообразил: «На кухне!»

Там в мамином хозяйстве было сколько угодно прекрасных кастрюль.

Но когда Петя стал примерять эти кастрюли себе на голову, то оказалось, что подходящую найти не так-то просто. Одни кастрюли были большие и тяжёлые, в них ничего не было видно, и они больно давили на плечи и макушку, а другие были такие маленькие, что даже не закрывали ушей и всё время падали с головы.

И вдруг Петя неожиданно наткнулся на кастрюлю, которая как будто только того и дожидалась, чтобы стать лётным гермошлемом. Она хорошо надевалась, плотно прижимала уши и не соскакивала, даже если сильно потрясти головой.

Ура! В такой кастрюльке, то есть в таком гермошлеме, можно было вполне отправляться в дальний рейс.

Петя опять забрался на своё пилотское место, нажал на кнопки папиной пишущей машинки, крутанул ногами глобус и… полёт продолжался снова.

Его самолёт летел высоко над облаками-подушками, а далеко внизу поворачивался земной шар — глобус. Петя уже пролетел над Италией, похожей на сапог, над Норвегией, похожей на собаку, когда в дверь вошли папа и мама, побледнели и сказали:

— Тихий ужас!..

Глава четвёртая

ЧТО ТУТ НАЧАЛОСЬ!

И мама и папа, конечно, очень рассердились, что все вещи лежат не на своих местах.

Пете казалось, что он построил замечательный самолёт, а маме и папе казалось, что он устроил страшный беспорядок. Ну и конечно, родители тут же стали разрушать Петин самолёт и расставлять всё по прежним местам.

Первым делом папа отобрал у Пети свою любимую пишущую машинку под названием «Эрика».

— Это же мои приборы! — простонал Петя.

— Ха-ха! — сказал папа. — Пока ещё это моя машинка!

— А это мой мотор! — попробовал объяснить Петя своей маме, но та даже не захотела его слушать.

— Ошибаешься! — заявила она и вынула из-под лётчика свою швейную машину.

Тут папа схватил Льва Николаевича Толстого и Александра Сергеевича Пушкина, прижал их к груди и грозно спросил сына:

— Ну хорошо, а писатели, они тебе кто — приятели?! Папа так сердился, что даже сам не заметил, как заговорил стихами: «писатели — приятели». Это получилось, наверное, потому, что он прижимал к себе бронзового Пушкина, а Пушкин, как известно, довольно хорошо сочинял стихи.

А мама уже ставила на место свою гладильную доску и поднимала с пола стулья, которые до сих нор были самолётными крыльями.

Без лишних разговоров Петин гермошлем опять превратился в обыкновенную кастрюлю, мотор перестал гудеть, потому что папа выключил пылесос, остановился вентилятор, стулья заняли свои прежние места вокруг стола.

— За что вы на меня сердитесь? — спросил Петя своих родителей. — Я же только немного хотел полетать.

Тут папа стал похож на чайник, который закипел и на котором начала подпрыгивать крышечка. От волнения у него снова — совершенно случайно — получились стихи:

На стульях нечего летать!

Иди-ка, милый, лучше спать.

Папа говорил негромко и вежливо, но грозно.

Петя хотел было сказать, что ему ещё рано укладываться, что из телевизора ещё не сказали: «Спокойной ночи, мальчики, спокойной ночи, девочки…» Но он даже не успел раскрыть рот, как папа подхватил его под мышку, будто он какой-нибудь портфель, и понёс в детскую.

Через секунду с него сняли штаны, ещё через секунду — трусики, ещё через секунду — рубашку, а ещё через секунду на Петю надели пижамку, уложили в постель, накрыли одеялом, потушили свет и закрыли дверь.

Петя остался один.

Он лежал, отвернувшись к стене, и думал: «Ну почему маме и папе совсем не понравился мой самолёт?..»

Глава пятая

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ САМОЛЁТ ДЕДА ПЕТИ

И вот как раз в это самое время по городу летел самолёт, который нёс Пете Петин дед Петя.

Он сделал свой самолёт сам, своими руками, из разных палочек, прутиков, бумаги, ниток, блестящих обёрток от конфет, старых медных пуговиц из разной ненужной чепухи, которую дед Петя вовсе не считал чепухой, а терпеливо собирал уже много лет.

Когда-то очень давно дед Петя работал киномехаником. Целыми днями и вечерами он трудился у своего киноаппарата. Он показывал людям кино и, конечно, смотрел его сам. Тогда, давно, он показал и просмотрел, может быть, миллион фильмов.

А теперь он состарился, стал пенсионером, не работал и очень скучал оттого, что ему нечем заняться.

И вот однажды он решил построить своему внуку Пете этот самолёт.

Сначала он нарисовал его на бумаге.

— Да-а… — покачала головой Петина бабушка. — Чего это ты тут накалякал? Это что — скамейка или вешалка для пальто?.. Не пойму никак…

Дедушка только засопел и взял чистый лист бумаги. Он знал, что, раз начал, нужно работу довести до конца. И он нарисовал самолёт ещё раз. Дед Петя очень старался, и второй рисунок получился у него уже лучше, чем первый. Дедушка нарисовал третий, четвёртый, и наконец перед ним на бумаге получился замечательный самолёт, точно такой, какие летали в дедушкиной молодости.

Дед Петя даже немного подпрыгнул от радости и тихонько крикнул «ура».

— Ты чего, старый, распрыгался? — удивилась бабушка и заглянула через плечо деда. Теперь рисунок понравился даже ей. — Молодец! — похвалила она и погладила дедушку по лысине. — Ты у меня настоящий художник!

Дед Петя ещё немного полюбовался своим рисунком и приступил к постройке самолёта.

У него была специальная коробка, куда он складывал всякие винтики, гвоздики, колёсики, проволочки, дощечки, шарики, гайки, трубки и разное другое. Во второй коробке у него хранился инструмент: молоток, клещи, плоскогубцы, круглогубцы, несколько напильников, стамеска, пила, шило — в общем, всё, что может понадобиться.

В молодости жена дедушки, Петина бабушка, сердилась на деда Петю, ворчала на него за то, что он тащит в дом разный мусор, но с годами она поняла, что это совсем не мусор, а очень полезные вещи, которые когда-нибудь могут пригодиться.

Ну вот, например, поломанный игрушечный автомобиль на трёх колёсах, кому он нужен? А дед Петя решил взять от него два колеса на резиновых шинах и приделать их к своему самолёту. Или вот старая пластмассовая бутылка из-под растительного масла… Куда её приспособить? А дед Петя придумал: если эту бутылку хорошенько вымыть и правильно разрезать, из неё вполне может получиться великолепная кабина лётчика. Или старый ботинок. Ну на что он годен?! Тут дедушке помогла бабушка:

— Из ботинка можно сделать кожаные сиденья для лётчиков.

И действительно, сиденья получились совсем как настоящие, только маленькие.

Впереди своего самолёта дедушка приладил маленький электромотор, внутри спрятал батарейку, и теперь, когда нужно, у самолёта как бешеный крутился пропеллер.

Оставалось только покрасить самолёт, и всё, и он будет готов. Но, наверное, дед Петя не смог бы сделать это так аккуратно и красиво, если бы ему всё время не давала советы Петина бабушка. Она подсказывала и как нужно держать кисточку, и как обмакивать её в краску, и как водить ею по самолёту, чтобы не капнуть на стол и не испачкать собственные брюки. Бабушка, как всегда, знала про всё больше, чем дедушка, и он с ней даже не спорил.

— И чего-то всё-таки не хватает, — сказала бабушка, когда они вместе с дедушкой со всех сторон осмотрели готовый самолёт.

Он был совсем как настоящий, но только маленький. Маленький, но не очень: когда дедушка раскинул руки в стороны, он еле-еле смог дотянуться от одного конца крыла до другого.

Самолёт получился таким, какие летали, когда дедушка и бабушка были ещё молодыми, а внука Пети даже на свете не было. Ведь внук Петя родился всего пять с половиной лет назад, и, значит, ему исполнилось только пять с половиной лет.

Дед Петя надел шляпу и собрался уже нести своего красавца в подарок внуку Пете, но вдруг его остановила бабушка.

— А звёзды?! — закричала она. — Я так и знала заранее, что ты обязательно что-нибудь забудешь! Ты же забыл нарисовать на крыльях пятиконечные красные звёзды!

Дедушка уже привык к тому, что бабушка обо всём знала заранее, но всё-таки спросил:

— А почему же ты мне это заранее не подсказала?

— Я просто заранее хотела, — строго сказала бабушка, — чтобы ты об этом догадался сам.

Глава шестая

ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ — БЫВШИЕ ДЕТИ

И вот, как вы уже знаете, зелёный самолёт с красными звёздами на крыльях летит по улицам.

А мимо него идут разные люди, и все думают о разном.

Вот, например, идёт физик. Он совсем не смотрит по сторонам, не отвлекается и, вполне, вполне возможно, думает о том, что если воду разделить на маленькие капельки, а каждую такую капельку разделить опять, то получатся совсем маленькие капелюшечки, которые называются молекулами, и если разделить такую молекулу, то получатся ещё меньшие частички, которые называются атомы, но и их можно разделить, и если это сделать…

Но улица шумит и мешает физику думать, а тут вдруг он ещё видит замечательный старинный самолёт, который летит ему навстречу.

«Интересно, — думает физик, — откуда берутся такие самолёты, где такие самолёты продают? Эх, хорошо бы купить такой, поставить его на пол в кабинете и опять стать маленьким мальчиком! Можно было бы даже позвать поиграть кого-нибудь из знакомых академиков…»

Умный физик подумал так и тяжело вздохнул, потому что сам когда-то был ребёнком, но в детстве так и не успел наиграться как следует.

А вот по улице идёт толстый повар и, конечно, думает о вкусной и здоровой пище. При виде самолёта у него моментально потекли слюнки, и ему тоже захотелось снова стать маленьким мальчиком…

И астроном, увидев зелёный самолёт с красными звёздами, моментально перестал думать о своих звёздах. И строитель забыл о домах, а взрослые женщины, увидев этот самолёт, вспомнили о куклах, которых нянчили в далёком детстве…

Глава седьмая

ВНУК ПЕТЯ И ДЕД ПЕТЯ

Внук Петя лежал под одеялом лицом к стене и думал, почему это слёзы такие солёные.

Он бы очень хотел не плакать, но слёзы сами собой выкатывались из глаз и по щекам стекали на подушку.

Петя, конечно, понимал, что настоящие лётчики не плачут, но никак не мог остановиться: его замечательный самолёт был разрушен и теперь он никогда не сможет его построить, потому что папину пишущую машинку «Эрика» трогать нельзя, мамину швейную машину трогать нельзя, пылесос — нельзя, Александр Сергеевич Пушкин и Лев Николаевич Толстой тоже не куклы, глобусом тоже нельзя играть, как какими-нибудь кубиками…

Ну почему же слёзы такие солёные, прямо как будто кто-то специально размешал в тёплой воде целую ложку соли?

И вдруг… И вдруг Петя снова услышал знакомое гудение, оно было очень похоже на то, которое издавал совсем недавно его самолёт. Но ведь этого самолёта уже не существовало!..

Петя перестал на секундочку плакать и прислушался.

Непонятное, загадочное гудение раздавалось из коридора и становилось всё сильнее и сильнее.

Петя приподнялся на локтях и стал глядеть на закрытую дверь: ведь если в прихожей гудит какой-нибудь самолёт, он каждую секунду может влететь сюда, в Петину комнату.

В следующую секунду дверь действительно сама собой открылась и в комнату действительно влетел зелёный самолёт с красными звёздами на крыльях и мягко приземлился на коврике около Петиной кровати.

Петя ещё никогда в жизни не видел таких удивительных, таких замечательных самолётов! Он был похож на довольно толстую стрекозу, покрашенную зелёной краской и стоящую вместо ножек на высоких колёсах. В кабине этого прекрасного самолёта сидели две куклы в кожаных шлемах и специальных очках.

— Нравится? — спросил дед Петя. Он ещё тяжело дышал, потому, что очень спешил к внуку Пете и потому что нести такой большой самолёт и одновременно гудеть не так-то легко, — Нравится?

Петя даже ничего не смог ответить от восторга. Конечно, нравится! Какой может быть разговор?!

Теперь он больше не удивлялся, почему его слёзы такие солёные, он вообще перестал плакать, и щёки его как-то сами собой очень быстро высохли.

Петя не мог оторвать глаз от этой чудесной зелёной стрекозы с красными звёздами на крыльях и только спросил у деда еле слышно, потому что ещё не мог поверить своему счастью:

— Это мне?..

Деду Пете было очень приятно, что его подарок так понравился внуку. Теперь даже ему самому этот самолёт стал нравиться ещё больше. Замечательный самолёт!

Он стоял на пушистом ковре возле Петиной кроватки и, казалось, собирался взлететь с поля, поросшего высокой травой.

— Дед, это мне? — снова спросил внук, и дед Петя кивнул:

— А кому же ещё?! Конечно, тебе!

Тут внук Петя в одну секунду спрыгнул со своей кровати и три раза обполз вокруг дедушкиного подарка.

— А можно его немножечко потрогать? — спросил он. — Совсем немножечко…

— Потрогай, — разрешил дед. — Можешь даже повернуть пропеллер.

Внук Петя вытянул палец и совсем легонько дотронулся до маленького деревянного пропеллера, и пропеллер… немного повернулся.

Петя даже отдёрнул руку, подумал, что поломал что-то, но дед его успокоил:

— Всё в порядке. — И подсказал: — Там есть такая красненькая кнопочка, нажми-ка на неё.

Ага, вот она, эта кнопочка. Петя нажал её, и… пропеллер завертелся. Он вертелся всё быстрее и быстрее, он уже вертелся как бешеный. Казалось, самолёт сейчас покатится по пушистому ковру, как по траве, разгонится хорошенько и взлетит.

У внука Пети даже дыхание перехватило.

— Дед, — спросил он шёпотом, — а ты летал когда-нибудь на таком самолёте?

Дед Петя закрыл глаза и, наверное, вспомнил то время, когда ещё ходил в коротких штанишках.

— Летал, — произнёс он с удовольствием. — Тогда, давно, лётчики назывались ещё пилотами, а самолёты — аэропланами. Я уже был не очень маленький, но и не совсем большой, мне было тогда, как тебе сейчас, пять с половиной лет. И вот однажды, в один прекрасный день…

— Ты полетел! — догадался внук.

— Подожди, — улыбнулся дед. — Ты очень торопишься.

В тот прекрасный день полетел я только вечером, а ведь до этого ещё было утро… Одно прекрасное утро.

— А что было утром? — спросил маленький Петя.

— А утром… — Дед Петя придвинулся совсем близко к внуку Пете. — А утром я ещё успел ненадолго превратиться в обезьянку.

— Как?! — удивился маленький Петя.

— А вот так. Слушай и не перебивай, я расскажу тебе всё по порядку.

Глава восьмая

В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ УТРО

Это было очень давно, когда по улицам ещё ездили извозчики, а автомобилям разрешалось гудеть сколько хочешь.

И вот в одно прекрасное утро мой папа, твой прадедушка, разбудил меня и сказал:

— Вставай, Петя, вставай, сынок! Сегодня мы идём в цирк!

Ой, что тут началось! Ну, во-первых, тут же заиграла музыка. Это в соседней комнате мама завела патефон, и по всей квартире зазвучал весёлый танец, такой весёлый, что я тут же стал танцевать от радости.

Мы все очень любили цирк: и папа, и мама, и я, — но в этот прекрасный день там было особенно интересно, так как в цирке выступал папин друг детства, знаменитый дрессировщик зверей Анатолий Анатольевич Дуров.

И его отец, и дядя, и племянники, и другие родственники — все были дрессировщиками. Они дрессировали самых разных животных, учили их самым невероятным штукам, и звери с большим удовольствием выступали в цирке перед зрителями, потому что все Дуровы очень любили своих питомцев, никогда не обижали их и не наказывали.

Сделает, например, заяц всё как следует (а он умел бить в барабан), Дуров тут же даёт ему морковку. А все зайцы, между прочим, любят морковку больше всего на свете, их просто хлебом не корми, а дай только морковку и капусту.

Кошке Дуров давал молочко, медведю — мёд, козе — берёзовые веники, а мышкам-сладкоежкам — сахар.

Вот только я до сих пор не знаю, что он давал лисе, чтобы она дружила с петухом, и что он давал волку, чтобы тот не обижал козу.

Но самое замечательное, чему научил Дуров своих животных, — это ездить на поезде!

Папа так много мне рассказывал об этом, что скоро мне стало даже казаться, что я сам, своими собственными глазами видел этот удивительный поезд.

Всё в этом поезде было точь-в-точь как в настоящем, только маленькое: впереди пыхтел настоящий, но маленький паровоз, а за ним по маленьким рельсам катились настоящие, но маленькие вагончики. На паровозе в костюме машиниста ехала обезьянка. Дуров научил её высовываться в окошко и дёргать за специальную верёвочку — тогда паровоз громко гудел.

А когда поезд прибывал на станцию, Анатолий Анатольевич угощал машиниста-обезьянку сладкими орешками.

Только бедного слона не брали в поезд, потому что он был такой громадный, что не помещался ни в один вагон, и такой тяжёлый, что мог раздавить всю железную дорогу.

Чтобы слон сильно не расстраивался, на него надели громадную красную фуражку и назначили начальником станции. Когда нужно было отправлять поезд, слон звонил в большой медный колокол, полосатый енот поднимал семафор, обезьянка-машинист давала гудок, паровоз дёргал, и сразу из всех вагонных окон высовывались головы разных зверят.

А бедный слон только грустно махал своим печальным хоботом вслед поезду, тяжело вздыхал и очень жалел, что вырос такой большой и поэтому не может покататься вместе со всеми.

Как раз недавно на улице папа показал мне большую цирковую афишу, на которой был нарисован огромный слон в красной фуражке. Слон дёргал за верёвку большого медного колокола, а вокруг него по маленьким рельсам ехал маленький поезд, в вагончиках сидело разное зверьё: куры, лисы, кошки, мышки, зайцы, поросята, коза и ещё кто-то, кого я даже не запомнил.

Я готов был рассматривать ту замечательную афишу без конца, но папа сказал мне:

— Интересно? Так вот, сынок, я обещаю тебе, что на днях мы пойдём в цирк и ты всё это увидишь сам, не на афише, а на самом деле. Я даже познакомлю тебя с Анатолием Анатольевичем Дуровым, потому что Толик — мой друг детства.

В то далёкое время я ещё не дорос до пионеров, а мой папа уже давно их перерос, но в самые важные минуты жизни мы давали друг другу Честное пионерское слово.

Вот и теперь, когда папа пообещал мне цирк, я спросил:

— Честное пионерское?

И папа, сделав пионерский салют над своим совсем не пионерским галстуком, сказал:

— Честное пионерское!

Глава девятая

В ЦИРК!

И вот мы идём в цирк, вернее, не идём, а едем.

Мы едем на мотоцикле: папа — в седле, мы с мамой — в коляске.

Мама говорит, что у папы золотые руки и он смастерил наш мотоцикл из старой консервной банки, мясорубки и паяльной лампы.

Мы с мамой трясёмся в коляске, мотоцикл трещит и стреляет, как пулемёт, из него вырывается пламя и клубы синего дыма, но, видимо, так и должно быть, потому что папа управляет им совершенно спокойно, невозмутимо глядя перед собой сквозь специальные мотоциклетные очки, которые он тоже сделал сам из старого кожаного портфеля и ещё чего-то стеклянного.

Папа сидит в седле мотоцикла, как будёновец на коне, — у него гордая, прямая спина и очень серьёзное лицо.

Маме ехать в коляске значительно труднее, чем папе в седле. Папа только управляет мотоциклом, а мама должна следить, во-первых, за тем, правильно ли он это делает, во-вторых, чтобы я не вывалился на повороте, и в-третьих, чтобы у неё не соскочила шляпка, которую она прилаживала к голове всё утро.

Но в то прекрасное утро всё обошлось благополучно: папа управлял правильно, я не вывалился на повороте, мамина шляпка не соскочила и мотоцикл не взорвался.

Мы остановились перед цирком.

Огромный брезентовый шатёр был украшен яркими праздничными флажками. Над входом в цирк на специальном балкончике весело играл оркестр, а перед цирком шумела, смеялась, ела мороженое и даже пританцовывала толпа людей, которые пришли посмотреть на цирковое представление.

Но мама, папа и я даже и не подумали идти через главный вход. Мы же пришли в гости лично к известному дрессировщику Анатолию Анатольевичу Дурову, к самому Дурову, и поэтому прямиком направились за кулисы цирка через калитку в высоком заборе, на которой висела строгая надпись:

«ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЁН!»

Но папа смело распахнул перед нами эту калитку, и мы вошли в цирковой двор, то есть за кулисы.

Кто никогда не был за кулисами цирка, тот даже и представить себе не может, сколько там невероятного и удивительного.

Первой удивилась моя мама. Она подняла глаза вверх, туда, где над брезентовой крышей цирка-шапито висели яркие буквы из фанеры, и спросила папу:

— Шурик, а что такое КРИЦ?

Папа погладил маму по головке, как маленькую, и рассмеялся:

— Дорогая моя, КРИЦ — это ЦИРК, только наоборот, мы же смотрим на эту надпись с другой стороны, мы же за кулисами!

Глава десятая

В ЦИРКОВОМ ДВОРЕ

И действительно, всё здесь, в этом цирковом дворе, было наоборот. Вот, например, все люди обычно ездят на велосипедах, сидя на седле и держась руками за руль, а здесь целая семья — папа, мама и их дети — ездила задом наперёд. Они сидели на рулях своих велосипедов лицом к седлу, а руками вообще ни за что не держались. И никто на этом дворе даже не удивлялся при виде такого, потому что они совсем и не хотели кого-то удивить, а просто тренировались, репетировали, чтобы потом, на представлении, всё у них получилось хорошо и гладко, как говорится, без сучка и задоринки, без всяких ошибок.

Это всё равно как школьник, чтобы хорошо ответить в школе урок, должен перед этим несколько раз повторить его дома.

И велофигуристы ездили и ездили без конца задом наперёд, да к тому же весело улыбались, потому что на представлении зрителям должно казаться, что это совсем не трудно, что ездить так — одно сплошное удовольствие.