Три рассказа о детстве от Александра Феденко, автора книги «Частная жизнь мертвых людей», одного из моих любимых живых прозаиков. Начиная с простого рассказа «Большое белое пирожное», как бы парящего в безвременье (только цена пирожного указывает на сегодняшний день, тогда как сама ткань происходящего будто вылеплена из советского прошлого), автор усложняет правила игры, предлагая нам рассказ-настроение «В зеркале», зыбкий, как осевший пар, в котором видишь своё отражение, и плавно подводит к своему маленькому шедевру – рассказу «Кирпич».

Евгений Сулес

Александр Феденко – русский прозаик цыганского происхождения. Родился 7 августа 1977 года на улице Ленина в семье врачей, но не оправдал. Перепробовал бездну профессий, прежде чем утвердился в призвании – стал сварщиком. Мангалы, оконные решетки и могильные оградки многих ныне живущих литераторов сварены им.

Александр Феденко // Рассказы

Детство — это нож, всаженный в горло. Вытащить его нелегко.

«Пожары»

Большое белое пирожное

На углу улицы и переулка открылась кондитерская. Лёнька ходил туда каждый день и рассматривал сладости. Особенно его привлекало большое белое пирожное.

Однажды он повел мальчишек со двора посмотреть на все эти необычные торты, кексы, конфеты и марципаны. Сам же, как обычно, застыл перед пирожным.

Вдруг ловкая рука схватила это пирожное с витрины. Игорек крикнул: «Бежим!» Ребята бросились из кондитерской. Лёнька тоже выбежал за всеми. Из-за прилавка выскочил продавец-кондитер и со злобными криками помчался за мальчишками.

Лёнька летел по переулку, подгоняемый страхом. С трудом уворачивался от прохожих, шлепал ногами по лужам. Наконец остановился, когда понял, что никто за ним не гонится.

Озираясь по сторонам, он вернулся в свой двор. Почти все ребята были там.

– Кто взял пирожное? – спросил Лёнька.

– Игорь спер.

– И где оно?

– Выпало, – ответил Игорек. – Я когда бежал, оно выскользнуло.

– Слопал, поди, – предположил Колька.

– Испугался он. И выбросил.

– Да говорю же – само упало. Наверно, и сейчас там валяется.

Лёнька представил размазанное по земле пирожное, и ему стало горько до слез. Он со всей силы долбанул Игорька кулаком.

– Ты чего?

Лёнька не ответил и угрюмо побрел прочь.

Когда он пришел домой, отец хитро посмотрел на него и спросил:

– Что случилось, где радость потерял?

– Ничего не случилось.

– А выглядишь так, словно пирожным поперхнулся.

– Каким еще пирожным? – убитым голосом промямлил Лёнька.

– Это ты мне расскажи – каким. Свидетели уже отчитались.

Пораженный быстротой молвы Лёнька все рассказал. И про заветное пирожное, и про побег.

– Только про Игоря не говори никому. Я тебе по секрету.

– Не скажу. Ты сам-то как собираешься из этой передряги выпутываться?

– Из какой еще передряги? Я ведь ничего не сделал. Я не брал пирожного.

– Если не брал, зачем убегал?

– Все побежали – и я побежал.

– А своя голова тебе зачем? Как ты теперь пойдешь в эту кондитерскую?

– Не знаю, – сказал Лёнька и стал совсем грустный. – Пойду, когда продавец все забудет.

– И как же ты узнаешь, что он все забыл?

– Не знаю. Просто не пойду туда.

Отец замолчал. Грустью наполнились его глаза.

– Сколько стоило пирожное?

– Сто рублей.

– Сто рублей… Вот что, я дам тебе сто рублей. И ты пойдешь и купишь на них такое же пирожное. Ты ведь ничего не воровал – чего тебе бояться?

Мальчик с испугом посмотрел на отца. Вернуться туда? Ни за что. Он сам бы отдал сто рублей, если бы они у него были, только чтобы не ходить в эту кондитерскую. И вообще, забыть про нее. Лучше бы ее и не было.

Спал Лёнька плохо, беспокойно. Ему снилось, как он несется по переулку, перепрыгивает огромную грязную лужу и попадает ногой прямиком в лучшее в мире большое белое пирожное, поскальзывается на нем, падает. А бесконечно длинная рука кондитера настигает и хватает его. Он проснулся. Вокруг темно. А перед глазами пирожное, лежащее на земле.

Утром Лёньку разбудило солнце. Дома никого не было. Мама и папа ушли на работу. А на столе лежали оставленные отцом сто рублей.

Когда Лёнька позавтракал и собрался пойти на улицу, он посмотрел на сторублевку и сгреб ее в карман.

Во дворе, как назло, никого из мальчишек не было. Лёнька решил дойти до кондитерской и издали посмотреть, что там происходит.

В мире ничего не изменилось. Люди входили и через какое-то время выходили радостные, держа в руках что-нибудь очень вкусное.

И никто из них ничего не боялся. Шли себе своим путем.

Измучавшись, Лёнька пристроился за широкой тетей и вошел в кондитерскую.

Белое воздушное пирожное лежало на своем месте. Свежее и еще более привлекательное, чем вчера.

Лёнька даже не заметил, как женщина, за которой он прятался, ушла.

– Что-то хочешь купить?

Мальчик вздрогнул. Кондитер смотрел прямо на него, упершись руками в прилавок.

– Пирожное, – не слыша себя, сказал Лёнька.

– Вчерашнее так понравилось, что пришел еще за одним? – кондитер щурился, не то сердясь, не то ухмыляясь.

– Я не брал вчерашнее. И не ел.

– Вот как? Я хорошо помню, как ты удирал отсюда.

– Я не брал пирожное.

– Зачем же убегал?

– Все побежали – и я побежал, – прошептал Лёнька.

Кондитер изучающе смотрел на мальчика.

– А зачем сегодня пришел?

– Я хотел купить пирожное. Вот это. У меня есть деньги.

Кондитер ничего не ответил. Лёньке стало неуютно. Он подумывал, как бы незаметно уйти.

Продавец снял с витрины пирожное и положил перед мальчиком на прилавок.

– Оно будет твоим, если ты мне скажешь, кто вчера украл пирожное.

Стало совсем тоскливо. И зачем он только пошел сюда?

– Я не могу сказать вам этого. Я не знаю.

– Врешь. Знаешь. И ты должен сказать мне, кто это был. Пирожные с неба не падают. Если кто-то взял чужое, он должен быть наказан. И возместить ущерб, – хмуро сказал кондитер.

– Этот кто-то уже наказан, – сказал мальчик. – А ущерб – вот.

Лёнька разжал кулачок, сжимаемый все это время, и на прилавок упала влажная сторублевка.

Мальчик вышел из кондитерской. Дверь за ним закрылась. Он не спеша зашагал по улице. Солнце отражалось в лужах. Прохожие топали по своим делам, обходя задумчиво бредущего мальчугана.

Сзади раздался окрик. Лёнька остановился, обернулся. В дверях стоял рассерженный кондитер и звал Лёньку. Мальчик вернулся.

– Что за люди? Одни чужое воруют, другие свое взять боятся! А мне – бегай за теми и другими.

Продолжая ругаться, он сунул в Лёнькины руки коробку, вернулся в кондитерскую и с шумом захлопнул дверь.

В зеркале

– Анюта, открой!

Зеркало запотело, и Анюта нарисовала жирафа. За жирафом – похожую своим гигантским платьем на абажур фею. Фея наколдовала шоколадное мороженое – на стекле появилось ведро размером с многоэтажный дом, который был вовсе не дом, а волшебный замок-дворец. Жираф объелся мороженого, подхватил ангину во всю длину горла и стал смахивать на перевязанный изолентой пятнистый гвоздодер.

– Анюта, открой, мне побриться надо, я опаздываю!

Анюта выключила воду и щелкнула шпингалетом.

– Папа, нарисуй там меня.

В верхней части зеркала оставалось свободное место.

– Опаздываю я! Что за сырость ты развела? Целый потоп.

– Ну, нарисуй! Я там не достаю.

– Некогда.

Отец дернул шнурок вентиляции под потолком, достал бритвенный станок и хотел смахнуть изображение с зеркала.

– Не стирай!

Рука остановилась, но в открытую дверь уже пробирался прохладный сухой воздух, и жираф с феей начали неуловимо исчезать. Многоэтажный замок-дворец продержался дольше всех, но и он растворился в отражении хмурого намыленного лица.

…

Уставший человек сбросил туфли, расстегнул рубашку. Взял телефон, позвонил, долго слушал гудки вызова.

Ну и черт с вами! Со всеми.

Прошел в ванную – заткнул пробку, включил горячую воду.

Утомился я. Всем этим. Утомился.

Скинул рубашку, уставился на увядающее измученное отражение.

Вот уж не думал, что спокойно приму старение. Кому-то оно дается тяжело.

Человек провел рукой по седой щетинистой щеке.

Женщинам, наверное, тяжелее…

Что ж там у них опять не сложилось?

Над водой поднимался пар, заполняя собой комнату.

Будто трудно взять трубку.

Зеркало запотело. Отражение помутнело и исчезло.

Жизнь кончилась.

Не его, Анькина. И не сегодня, когда она разводится с Петей, своим последним недоразумением, а давно. Кончилась, так по-настоящему и не начавшись. Все вышло как-то скомканно, смазанно. Мутно вышло. Нерадостно.

Даже детей нет. Даже… Можно подумать, дети приносят радость. Дети – это страх и переживания до конца дней. И упущенная жизнь. Когда проходит своя жизнь – не страшно. Но как мучительно наблюдать неумолимое исчезновение жизни маленькой улыбающейся девочки, полной надежд.

Ванна наполнилась, человек закрыл кран. Стало тихо. Последние капли продолжали падать, нарушая тишину, но и они прекратились и смолкли.

На стекле проявилось изображение перевязанного жирафа, абажурной феи и многоэтажного замка-дворца.

Человек замер, разглядывая.

Очертания были почти неуловимы, но он их узнал, вспомнил.

– Папа, нарисуй там меня.

Верхняя часть зеркала была покрыта ровной пустой матовостью.

– Я там не достаю.

Человек дотронулся до стекла – осталась точка.

– …меня.

Он увеличил точку и поставил рядом вторую. Под ними вывел гнутую линию улыбки. Овал лица, платье, палки ручек и ножек, бант, похожий на конфету в обертке, пузырь воздушного шара, цветы под ногами, солнце в небе с толстыми, длинными щупальцами тепла и света. Тепла и света. Мир, прогретый теплом и светом. Улыбающуюся счастливую девочку. Счастливую…

Человек опустился в остывающую воду. В приоткрытую дверь проникал прохладный сухой воздух. Капельки влаги на зеркале неуловимо исчезали, превращаясь в отражение пустой ванной комнаты.

Кирпич

– Кошку – нельзя. Собаку – нельзя. Хомяка – нельзя. А кого можно?

– Никого.

– Почему?

– Потому. Не маленькая уже – соображать должна.

– Что соображать?

– То!

– Раньше было нельзя, потому что маленькая.

– Не делай из матери идиотку!

– Я и не делаю.

…

– Хотя бы лягушку?

– Нет.

– Червячка?

– Нельзя.

…

– Ну пожалуйста!

– Не беси меня!

…

Катя осторожно закрыла за собой дверь и спустилась во двор.

…

Посреди двора лежал кирпич – раньше Катя его не видела.

– Ты чей? – заговорила Катя с кирпичом.

– Ничей. Бросили меня.

Кирпич был красно-рыжий, из обожженной глины, весь в сколах и выщербинах, один край сильно отбит. Катя протянула руку, кирпич пугливо сжался, попятился, глядя на Катю.

И все-таки позволил себя погладить – желание ласки одолело страх удара.

Катя расплела с головы ленту, привязала к кирпичу – получился поводок.

– Теперь ты мой. Я тебя не брошу.

Девочка пошла по двору, кирпич захромал следом.

…

– Тебя как зовут?

– Никак меня не зовут.

– Я буду звать тебя Жора.

…

– Зачем ты притащила в дом кирпич?

– Ему было плохо. Это не простой кирпич. Это Жора. Он будет жить с нами.

…

Кирпич жадно лакал молоко из блюдца. Недоверчиво скашивал назад то один, то другой глаз, не прекращая лакания. Девочка восторженными глазами смотрела на него, не веря в свое счастье.

…

– Вдруг он больной?

– Он не больной! Он хороший. Его бросили!

– Хороших не бросают.

Катя не ответила.

…

Мама запнулась о кирпич и долго, с вдохновением ругалась.

– Он хотел поиграть с тобой, – оправдывала его Катя.

Жора заполз под диван и затаился.

…

В отличие от матери, отец не замечал его вовсе, не веря в способность глины ощущать жизнь. При появлении отца Жора забирался на подоконник и тихо лежал там, рассматривая движение уставших людей, бредущих далеко внизу по земле.

…

На ночь Катя укладывала кирпич на своей подушке и, обняв его, сразу же засыпала беззаботным детским сном.

Кирпич лежал рядом и глядел на спящую Катю преданными глазами. Осторожно выбирался из-под ее руки, спускался на пол и бродил по квартире – наблюдал прекратившееся существование семейства, испытывая редкое для себя удовольствие безмятежности.

Перед рассветом он возвращался к Кате, ложился в ногах и засыпал.

…

Утром мама находила красно-рыжие следы на полу и привычно ругалась.

Она ругалась, что из-за кирпича везде пыль, и не продохнуть, и что, наверное, кирпич медленно их убивает.

…

Однажды отец проснулся ночью и увидел напротив неподвижный темный силуэт.

Он нащупал в темноте тапок и швырнул. Жора ушел в комнату Кати, и утренние красно-рыжие следы появляться перестали.

…

Жора старался не попадаться на глаза, днем он предпочитал лежать под диваном, изредка выбираясь на подоконник – посмотреть на жизнь.

…

Как-то раз отец пришел домой раньше обычного. Раздраженный. Злой.

Жора был на кухне, пил воду из миски. Проскользнуть в комнату Кати незаметно от отца он не успевал.

Отец увидел его. Жора припал к полу и ждал, поняв, что будет дальше.

– Что ты тут прикидываешься живой тварью? Кирпичи не пьют воду!

Он вдруг пнул Жору, вложив в удар давно копившуюся ненависть к поддельной жизни, и запрыгал на одной ноге. Лицо его оскалилось от боли и бешенства.

– Паскуда! Вы видели – он сломал мне палец!

– Папа, это ты его пнул.

Катя подняла Жору и, прижимая к груди, убежала к себе, заперлась.

Отец ворвался. Он выдернул кирпич из рук Кати и затряс им в воздухе.

– Это кирпич! Всего лишь кирпич. В нем нет ничего живого. Это мертвая, бесчувственная глина.

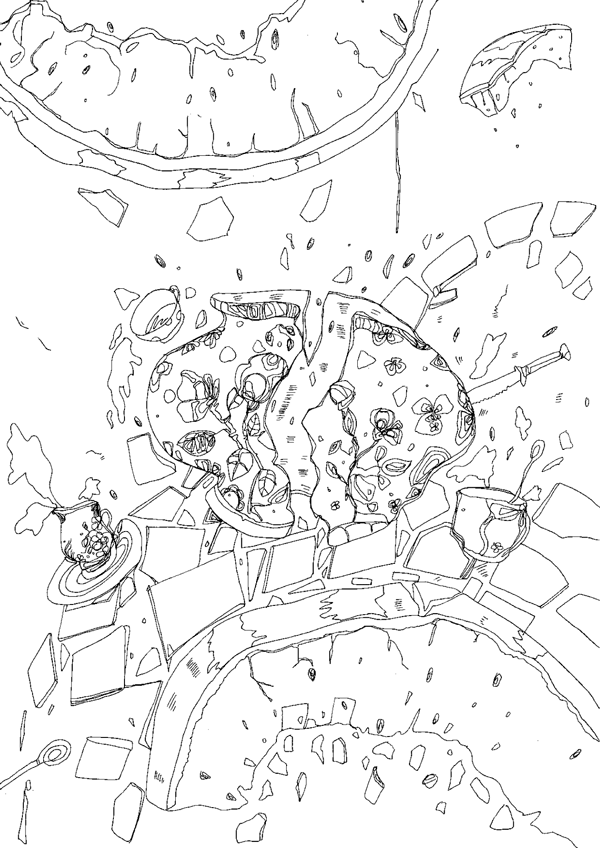

Пальцы отца впились в твердый керамический бок с нечеловеческой силой и начали крошить. Кирпич сжался в руке, чувствуя, как разрушается его тело, и, не имея сил вытерпеть боль этого разрушения, начал скрючиваться, сминаться, ища новое положение и форму своей жизни и не находя их. Он побелел от боли. Отец распахнул окно и бросил кирпич вниз.

…

Сердце Кати оторвалось и полетело в бесконечную, бездонную пропасть.

…

Катя побежала следом в эту пропасть, с каждой ступенькой исчерпывая остатки надежды, с каждым пролетом проваливаясь в страшное, неминуемое.

Большое красное пятно на треснувшем асфальте запечатлело последнее движение жизни и мгновенно наступившую за ним неподвижность. Мелкие кусочки обожженной глины лежали, разметавшись, заполнив собой все вокруг. Нашлось несколько обломков покрупнее. Катя принялась складывать их друг с другом, но они не соединялись, разваливаясь в бесформенную кучу. Тихие слезы текли по Катиному лицу, мешая видеть новый мир. Она отодвигала их руками, и лицо ее делалось красным от потеков кирпичной пыли.

…

Дворник Галактион принес старую ненужную коробку от обуви и помог собрать останки.

…

Девочка с крепко прижимаемой к груди ношей села в поезд.

Некоторые из людей замечали ее, удивлялись, что такая маленькая девочка едет одна, порывались заговорить, расспросить или даже помочь. Но подойдя и заглянув в ее глаза, поспешно уходили прочь.

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Утро Хлыбзикова

К полудню сил продолжать спать дальше решительно не осталось, и Иван Петрович Хлыбзиков скинул с себя одеяло.

Он прошлепал на кухню, прилипая, отлипая и вновь прилипая необутыми ногами к серому вязкому линолеуму. Накануне Иван Петрович отмечал юбилей и вылил полбутылки крепленого на пол.

На плите муторно сипел чайник. Жена Ивана Петровича, Алина Карловна, сидела за столом, намазывая булку маслом.

Хлыбзиков зажег сигарету и засмотрелся на перекосившееся отражение кухни в старом никелированном боку чайника. Тлеющий огонек съедал сигарету, превращая ее в удушливый гадковатый дым. Иван Петрович глубоко затянулся, выперхнул из себя вместе с остатками сна сизое облачко и глухо закашлялся.

Чайник закипел.

Хлыбзиков почувствовал, что задыхается, и вспомнил детство. В глазах его проплыло далекое летнее утро, еще одно, еще, еще.

Но кашель вдруг ушел. И детство тоже ушло.

Наваждение осыпалось на пол теплым пеплом сигареты. Иван Петрович наступил на него ногой и открыл окно.

Внизу под окном оранжевый дворник Галактион, сливаясь с оранжевой листвой, сметал ее в кучи. Но ветер приносил новую листву, и все опять становилось оранжевым.

Иван Петрович выбросил окурок в окно и с интересом посмотрел, как он летит. Когда тот упал, Хлыбзиков сардонически засмеялся.

Зазвонил телефон. Иван Петрович взял трубку. Это был его начальник Степан Степанович, который интересовался, почему Хлыбзиков позволяет себе свинство не явиться на работу. Иван Петрович еще более сардонически засмеялся и выбросил телефон в окно. Голос Степана Степановича полетел вниз и разбился на тысячу уродливых осколков. Галактион смел осколки, а на их место тут же нападали оранжевые листья.

Хлыбзиков сел на табурет, огляделся по сторонам, увидел Алину Карловну и улыбнулся ей. Она заметила, что он смотрит на нее, и завизжала в контральто, о чем-то догадавшись.

Иван Петрович схватил ее и тоже выбросил в окно.

Но она не полетела вниз. Ветер подхватил ее, как сорванную афишу или кусок обоев, и понес на деревья. Там она и застряла. И долго еще висела, держа в руке булку с маслом, пока Галактион не стряхнул ее. Лишь после этого ветер унес Алину Карловну совсем уж неизвестно куда.

Иван Петрович сначала ходил по квартире, с липким треском ступая по линолеуму и сардонически смеясь, но потом проголодался.

Он сгреб крошки со стола и съел их, запив чаем.

После чая ему стало тепло и захотелось испытывать возвышенные чувства. Он пошел на бульвар и познакомился там с Агдой Карповной, которая ощущала в себе благосклонность к возвышенным чувствам.

Иван Петрович и Агда Карповна сидели на кухне Хлыбзикова, Агда Карповна мазала булки маслом, а Хлыбзикков поедал их и запивал чаем.

Насытившись сполна, Иван Петрович Хлыбзиков выкурил сигарету, посмотрел в ночное небо, лег в кровать и накрылся одеялом.

Наутро он умер.

В зеркале

– Анюта, открой!

Зеркало запотело, и Анюта нарисовала жирафа. За жирафом – похожую своим гигантским платьем на абажур фею. Фея наколдовала шоколадное мороженное – на стекле появилось ведро размером с многоэтажный дом, который был вовсе не дом, а волшебный замок-дворец. Жираф объелся мороженного, подхватил ангину во всю длину горла и стал смахивать на перевязанный изолентой пятнистый гвоздодер.

– Анюта, открой, мне побриться надо, я опаздываю!

Анюта выключила воду и щелкнула шпингалетом.

– Папа, нарисуй там меня.

В верхней части зеркала оставалось свободное место.

– Опаздываю я! Что за сырость ты развела? Целый потоп.

– Ну, нарисуй! Я там не достаю.

– Некогда.

Отец дернул шнурок вентиляции под потолком, достал бритвенный станок и хотел смахнуть изображение с зеркала.

– Не стирай!

Рука остановилась, но в открытую дверь уже пробирался прохладный сухой воздух, и жираф с феей начали неуловимо исчезать. Многоэтажный замок-дворец продержался дольше всех, но и он растворился в отражении хмурого намыленного лица.

…

Уставший человек сбросил туфли, расстегнул рубашку. Взял телефон, позвонил, долго слушал гудки вызова.

Ну и черт с вами! Со всеми.

Прошел в ванную – заткнул пробку, включил горячую воду.

Утомился я. Всем этим. Утомился.

Скинул рубашку, уставился на увядающее измученное отражение.

Вот уж не думал, что спокойно приму старение. Кому-то оно дается тяжело.

Человек провел рукой по седой щетинистой щеке.

Женщинам, наверное, тяжелее…

Что ж там у них опять не сложилось?

Над водой поднимался пар, заполняя собой комнату.

Будто трудно взять трубку.

Зеркало запотело. Отражение помутнело и исчезло.

Жизнь кончилась.

Не его, Анькина. И не сегодня, когда она разводится с Петей, своим последним недоразумением, а давно. Кончилась, так по-настоящему и не начавшись. Все вышло как-то скомканно, смазанно. Мутно вышло. Нерадостно.

Даже детей нет. Даже… Можно подумать, дети приносят радость. Дети – это страх и переживания до конца дней. И упущенная жизнь. Когда проходит своя жизнь – не страшно. Но как мучительно наблюдать неумолимое исчезновение жизни маленькой улыбающейся девочки, полной надежд.

Ванна наполнилась, человек закрыл кран. Стало тихо. Последние капли продолжали падать, нарушая тишину, но и они прекратились и смолкли.

На стекле проявилось изображение перевязанного жирафа, абажурной феи и многоэтажного замка-дворца.

Человек замер, разглядывая.

Очертания были почти неуловимы, но он их узнал, вспомнил.

– Папа, нарисуй там меня.

Верхняя часть зеркала была покрыта ровной пустой матовостью.

– Я там не достаю.

Человек дотронулся до стекла – осталась точка.

– …меня.

Он увеличил точку и поставил рядом вторую. Под ними вывел гнутую линию улыбки. Овал лица, платье, палки ручек и ножек, бант, похожий на конфету в обертке, пузырь воздушного шара, цветы под ногами, солнце в небе с толстыми, длинными щупальцами тепла и света. Тепла и света. Мир, прогретый теплом и светом. Улыбающуюся счастливую девочку. Счастливую…

Человек опустился в остывающую воду. В приоткрытую дверь проникал прохладный сухой воздух. Капельки влаги на зеркале неуловимо исчезали, превращаясь в отражение пустой ванной комнаты.

Научный подход

Поймали Лаврушкина, всем известного жулика. Повели в суд. Свидетелей – триста человек. Доказательств – еще пятьсот человек на тележках везут.

И каждое – аки гвоздь или шуруп какой, пригвождает и не соскользнешь.

– Ух, мы сейчас ему зададим! Он у нас попляшет!

Три прокурора померло по старости, пока все доказательства рассмотрели и всех свидетелей выслушали.

А Лаврушкин – жулик и подлец – даже адвоката брать не стал.

Выходит на решительное слово и говорит снисходительно:

– Я вам научно сейчас заблуждения ваши обосную.

Судья:

– Только нельзя ли поскорее, а то четвертый прокурор уже через раз дышит, как бы вовсе не выдохся.

– Я буквально в два счета, через пять минут по домам разойдемся – котлеты с капустой жевать. Вот скажите, граждане, дважды два – четыре будет, или я не прав?

– Оно ведь, смотря по потребности. Но если научно, то, конечно, – прав.

– А «жи-ши» писать следовает с буквой «и», или я не прав?

– Всякое встречается – бывает, и с другой иной, и через твердый знак один гражданин писал, да три года ему дали, но если научно, то, конечно, – прав.

– А за вилку не левой ли рукой браться нужно, ухватив нож правой? Или я не прав?

– А за вилку – это не научный вопрос, а из этикету!

– Но из этикету-то я прав?

– Если из этикету, то, конечно, – прав.

– Вот и выходит – ни научно, ни этически крыть мою правоту вам нечем! У вас все сплошь фантазии и беллетристика, поставленные на жидкий фундамент. А я кругом прав – и научно, и этически. Развязывайте меня и идите по домам.

– Один убыток от этой науки, – вздохнул прокурор. – И от этики тоже – один убыток. Хоть помирай.

И помер. Выдохся.

– Если прокурору крыть нечем… – Судья посмотрел на прокурора и, убедившись в его молчании, вынес вердикт: – Невиновен!

Лаврушкина – всем известного жулика – развязали, на радость общественности он сплясал и был таков, да и все прочие разошлись. И триста свидетелей разошлись. И те, что с тележками, – тоже. Всяк в свой дом – котлеты с капустой жевать.

Только мертвый прокурор остался без обеда. Дворник привычно свез его на помойку и выбросил.

Супница

Коля Блинчиков залез с ногами на стол, чтобы повеситься, и превратился в супницу. Тут пришла жена его, Варвара, но Колю не узрела. А пришла она вдвоем с Хмуряковым. Хмуряков Колю тоже не узрел. А Коля узрел их обоих.

Хмуряков и Варвара, не замечая своей разоблаченности, принялись есть арбуз. Хмуряков ненасытно припадал губами к красной сочной сахарной мякоти, впивался, сопел и похрюкивал от удовольствия. Варвара вторила.

– Какая удобная супница, – заметил вдруг Хмуряков непризнанного Блинчикова, – очень кстати.

И придвинул фарфоровую лохань, и начал плевать в нее арбузные семечки и швырять обгрызенные корки.

Семечек и корок набилось так много, что супница треснула и развалилась на отдельные кусочки.

– Какая надломленная конструкция у этой супницы, – заметил Хмуряков.

И ушел, размышляя о целостности и разобщенности.

Варвара Блинчикова собрала осколки и со скуки взялась их склеивать. И склеила. Вышла супница как новая, даже лучше. Только ручки одной не хватало, и дыра вышла в боку, и вообще она теперь больше на утюг походила. А утюгу вторая ручка без надобности. Поэтому хорошо вышло.

Тут Коля из супницы обратно в Колю Блинчикова превратился. Сидит на столе на корточках в арбузной куче и озирается. Варвара увидала его и ну вопить тревожно. Не узнала Колю, потому что у него все теперь перепутанное было: правая рука снизу, левая – из затылка торчит и держит левую ногу, а другая нога и вовсе не там, где положено. А некоторых телесных членов даже и не нашлось. Всецело исчезли. Видать, что-то из осколков супницы под столом затерялось. Или Хмуряков прихватил на память. А то и нарочно, от дрянности характера попер.

Варвара подумала, что перед нею уголовник беглый, и вызвала полицию. Блинчикова сначала в тюрьму посадить хотели, но ему места и там не нашлось, и его в музей отправили, как аномалию.

Хмуряков к Варваре больше не ходил. Она сделалась несчастной и нервной. А Блинчиков, наоборот, сделался счастливый и в свое удовольствие проживал в музее. У него во внутреннем устройстве что-то с чем-то переставилось местами. А то и вовсе ушло – осталось лежать осколком в кармане Хмурякова.

Хмуряков же ходил в музей, смотрел на Блинчикова, сердился и всякий раз говорил:

– Ничего аномального в этом решительно нет.

Мелодия

Электрокардиограф дотянулся до нужной ноты и, вцепившись в нее, уже не отпускал.

Нота, оказавшись безвыходно запертой в собственной монотонности, обезумела, заметалась, распалась отражениями, извернулась никому не слышной мелодией. Жердев вспомнил, узнал ее, пошел за ней. Стало темно, и в темноте поплыли неторопливые белые титры.

Когда титры кончились, человек все еще шел и слушал мелодию, которая никак не кончалась. Шел и слушал.

Неподвижность

Первый разбежался и твердостью черепа утоп в мягкости живота второго. Второй жадно открыл губы, ища ими ушедший из него воздух.

Толпа сморщилась пресыщенным недовольством.

– Больше крови!

Второй, оседая, придавил первого грузом своего больного туловища и резко поднял колено. Из смявшегося лица первого посыпались зубы.

Толпа выдавила слюну возбуждения.

– Сделай ему больно!

Первый, по-младенчески стоя на четвереньках, ударил снизу в пах. Второй подломился и усох, как выеденный червем плод.

Толпа росла, эрегируя.

– Убей его! Убей!

Первый занес руку к небу для окончательного удара, но второй выкорчевал ее из тела и бросил другим на пропитание.

Вопимые толпой слова стали такими же искалеченными. Они разъединились на звуки, которыми человек мог говорить, когда еще не приручил слова.

– У-у-ы-ы-а-а!!!

Первый не покинувшей его рукой поднял с сырой земли железный прут и внедрил его второму в горло. Второй успел пожить еще мгновение. Того мгновения хватило переломить шею первому. Они упали, обняв друг друга, разделившись с собственной жизнью и проникнувшись смертью другого.

Толпа помычала выплеснутым восторгом и, осыпаясь звоном мелкой меди, скукожилась.

Напряжение невидимых нитей ослабло. Человек в сером жадно собирал дешевые деньги…

…

Кукольник повесил обоих на гвоздь и ушел пропивать медь и восторг толпы.

Опрокинутая голова первого уперлась в металл, торчавший из горла второго, и замерла, ища милосердия.

Ниточки кукол переплелись, спутались. Никто не дергал за них теперь и не мог произвести шевелений, способных утешить, унять боль. Ничто не колыхалось в отвердевших телах.

И эта подвешенная на гвоздь неподвижность стала нестерпимой и более мучительной, чем каждое из движений, ожививших их убивать друг друга.

На бульваре

Высокий человек по фамилии Скороходов ступал по бульвару начищенными ботинками. С достоинством. Туда-сюда.

И вдруг, мимоходом, совершенно непроизвольно, зацепился обо что-то случайное, даже эпизодическое. Или об кого-то. А может быть, и вовсе этот кто-то сам зацепил высокого господина. Пойди теперь разбери.

Зацепившись, господин Скороходов не заметил этой неожиданной и новой сопряженности с миром и, шагнув вперед, почти оторвал то, чем зацепился. Да так и пошел дальше. Стало быть, зашагал уже не вполне целый собой.

Он позже уж заметил, когда неудобно стало ходить, что это надорванное как-то хворо волочится по дороге вслед за ним.

И так вышло, что зацепился он не абы чем. А своим человеческим достоинством.

Определенное недоумение завладело Скороходовым. Он пытался идти дальше. Но неприятное ненужное неудобство сказывалось на его движениях, на походке, делая каждый шаг неполноценным, уродливым.

Господин Скороходов попытался исподволь дооторвать то, что волочилось. Но ничего не вышло. Так он и гулял по бульвару в растерянности и неокончательности своего положения.

К счастью, пробегавшие мальчишки наступили на волочившуюся амбицию, Скороходов пошел дальше, а она благополучно осталась.

Теперь ходить туда-сюда стало приятнее. Скороходов ощутил легкость, душевный подъем и страсть к прекрасному. Захотелось выпить.

Столь воодушевленный, он не сразу заметил, как опять оказался на том же месте. Бродячая собака уныло рвала на куски ошметки человеческого достоинства. Уже изрядно пыльные и потерявшие всякую привлекательность.

– Жри, сука, – сказал Скороходов.

– Что упало – то пропало, – ответила не то собака, не то кто-то другой.

Бульвар стал неуютен.

Скороходов свернул в переулок, оказавшийся глухим тупиком. Пройти его насквозь оказалось невозможно. Темнело и холодало. Вернуться назад Скороходов не решился.

Засветилось несколько окон. Зажглась вывеска «Трактир». Стала заметна луна в узком обрывке неба.

Высокий человек в начищенных ботинках постоял на остывающей земле, обхватил себя за плечи и, зажмурив глаза от слепящего света луны, трактирной вывески и чужих окон, отчаянно закричал.

Недостоин

– Любви вашей, Клавдия Агаповна, я вовсе недостоин. Вижу это со всей отчетливостью.

– Иван Ильич, вы, конечно, мне нисколько не симпатичны, а когда поворачиваетесь боком – даже противны, но, душа моя, вам нельзя глядеть на себя в таком жалком свете.

– Отсутствие ваших чувств, Клавдия Агаповна, повергает меня в пучину безысходности. И справедливо – ибо что я? Вошь, летящая на свет.

– Но, Иван Ильич, вши не летают. Они ползают, и препротивно.

– Вы очаровательны, как ангел, и столь же умны, и осведомлены обо всем. Как точно, Клавдия Агаповна, вы указали мое место – я вошь, ползущая на свет.

– Прекратите, не желаю слушать про вшей. Что вы там начинали говорить о любви?

– Недостоин.

– Этого мало. Продолжайте.

– Решительно недостоин любви вашей, Клавдия Агаповна. Вижу это со всей отчетливостью.

– Иван Ильич, вы так говорите, словно в самом деле меня любите, а сами никогда в чувствах и не изъяснялись. Уж не хотите ли вы этими вашими насекомыми объясниться мне в чем-то исключительном?

– Что-то в этом роде, только совсем другое. Но я не пророню более ни слова.

– Вот как? Зачем же вы затеяли этот разговор?

– Хотел снисходительно просить, то есть нет, не так… хотел просить о снисхождении предложить вам свою руку и прилагающееся к ней сердце. Но вижу со всей отчетливостью…

– Иван Ильич! Зачем же вам моя рука, то есть нет, зачем мне ваша рука, не знаю уже как правильно, вы меня спутали, что толку от рук и ног, когда вы не желаете изъясняться в любви?

– Я не «не желаю»?! Но я вижу со всей отчетливостью…

– Прекратите! Прекратите видеть эту вашу отчетливость. Изъясняйтесь в любви, я разрешаю.

– Клавдия Агаповна, если бы вошь могла летать…

– Иван Ильич, нет ли у вас более возвышенных метафор? От ваших сравнений и в самом деле вши заведутся.

– Более возвышенных – недостоин.

– Душа моя, всмотритесь же в себя получше. Вы не так отвратительны, как это видится всякому при взгляде на вас.

– Вы находите?

– Нахожу, душа моя, нахожу. Взять хотя бы ваш лоб – не сократовский, прямо скажем, лоб, но и в нем есть свои интригующие изгибы.

– Это я ударился фонарным столбом. Как раз об лоб. Изрядно так ударился, с помутнениями.

– Сознание не теряли?

– Господь миловал, Клавдия Агаповна.

– Вот видите – у вас крепкая голова, это редкое достоинство в наше время. И чем не повод для женских чувств? А профиль – душа моя, покажите профиль.

– Но вы же сами давеча соблаговолили выговаривать, что сбоку – противно.

– Ничего такого я не выговаривала. Наоборот – соблаговолила заметить, что очень раритетный профиль. Нечто древнее в нем провисает. Антикварное. Пожалуй, даже археологическое, если приглядеться. Не пойму только что, но провисает.

– Не могу знать, Клавдия Агаповна, не имею гибкости увидеть свое лицо сбоку.

– Кто умножает познания – умножает скорбь, Иван Ильич. Вы счастливый человек, и не хотите делиться своим счастьем с другими.

– Это вы премудро заметили. Мне до вашей мудрости не взобраться, хоть бы и табуретку подставляй. Все равно, как вше не возвыситься до летящей мухи.

– Опять вы за свое?! Я требую, чтобы вы возвысились. Я настаиваю.

– Клавдия Агаповна, нет в нашем мире большего удовольствия, чем махать крылышками рядом с вашими возвышенностями, но недостоин я даже ползать по ним.

– Я не требую – я прошу вас, Иван Ильич, возвысьтесь и махайте, или машите – запамятовала, как правильно.

– Нет силы, способной поднять меня с колен, когда вижу все ваши достоинства со всей отчетливостью.

– Вот – вы уже и начали изъясняться, а делали вид, что не умеете. Продолжайте.

– Рожденный ползать – ползет.

– Несносный вы человек. Душа моя, вообразите себя хотя бы молью, я видела – моль вполне может летать.

– От близости вашей, Клавдия Агаповна, сгорают мои тщедушные крылья.

– Да что ж вы немощный такой? Черт с вами! Я сама спущусь до вас. Подайте мне руку.

– Не смею ослушаться.

– Так-то лучше. Держите?

– Держусь.

– А теперь – ведите!

– Куда, Клавдия Агаповна?

– К алтарю, душа моя, к алтарю. Дорогу я вам покажу. Вы ведь, Иван Ильич, орел-мужчина – я вижу это со всей отчетливостью.

– Лечу, душа моя, лечу!

Кирпич

– Кошку – нельзя. Собаку – нельзя. Хомяка – нельзя. А кого можно?

– Никого.

– Почему?

– Потому. Не маленькая уже – соображать должна.

– Что соображать?

– То!

– Раньше было нельзя, потому что маленькая.

– Не делай из матери идиотку!

– Я и не делаю.

…

– Хотя бы лягушку?

– Нет.

– Червячка?

– Нельзя.

…

– Ну пожалуйста!

– Не беси меня!

…

Катя осторожно закрыла за собой дверь и спустилась во двор.

Посреди двора лежал кирпич – раньше Катя его не видела.

– Ты чей? – заговорила Катя с кирпичом.

– Ничей. Бросили меня.

Кирпич был красно-рыжий, из обожженной глины, весь в сколах и выщербинах, один край сильно отбит. Катя протянула руку, кирпич пугливо сжался, попятился, глядя на Катю.

И все-таки позволил себя погладить – желание ласки одолело страх удара.

Катя расплела с головы ленту, привязала к кирпичу – получился поводок.

– Теперь ты мой. Я тебя не брошу.

Девочка пошла по двору, кирпич захромал следом.

…

– Тебя как зовут?

– Никак меня не зовут.

– Я буду звать тебя Жора.

…

– Зачем ты притащила в дом кирпич?

– Ему было плохо. Это не простой кирпич. Это Жора. Он будет жить с нами.

Кирпич жадно лакал молоко из блюдца. Недоверчиво скашивал назад то один, то другой глаз, не прекращая лакания. Девочка восторженными глазами смотрела на него, не веря в свое счастье.

…

– Вдруг он больной?

– Он не больной! Он хороший. Его бросили!

– Хороших не бросают.

Катя не ответила.

…

Мама запнулась о кирпич и долго, с вдохновением ругалась.

– Он хотел поиграть с тобой, – оправдывала его Катя.

Жора заполз под диван и затаился.

…

В отличие от матери, отец не замечал его вовсе, не веря в способность глины ощущать жизнь. При появлении отца Жора забирался на подоконник и тихо лежал там, рассматривая движение уставших людей, бредущих далеко внизу по земле.

…

На ночь Катя укладывала кирпич на своей подушке и, обняв его, сразу же засыпала беззаботным детским сном.

Кирпич лежал рядом и глядел на спящую Катю преданными глазами. Осторожно выбирался из-под ее руки, спускался на пол и бродил по квартире – наблюдал прекратившееся существование семейства, испытывая редкое для себя удовольствие безмятежности.

Перед рассветом он возвращался к Кате, ложился в ногах и засыпал.

…

Утром мама находила красно-рыжие следы на полу и привычно ругалась.

Она ругалась, что из-за кирпича везде пыль, и не продохнуть, и что, наверное, кирпич медленно их убивает.

…

Однажды отец проснулся ночью и увидел напротив неподвижный темный силуэт.

Он нащупал в темноте тапок и швырнул. Жора ушел в комнату Кати, и утренние красно-рыжие следы появляться перестали.

…

Жора старался не попадаться на глаза, днем он предпочитал лежать под диваном, изредка выбираясь на подоконник – посмотреть на жизнь.

…

Как-то раз отец пришел домой раньше обычного. Раздраженный. Злой.

Жора был на кухне, пил воду из миски. Проскользнуть в комнату Кати незаметно от отца он не успевал.

Отец увидел его. Жора припал к полу и ждал, поняв, что будет дальше.

– Что ты тут прикидываешься живой тварью? Кирпичи не пьют воду!

Он вдруг пнул Жору, вложив в удар давно копившуюся ненависть к поддельной жизни, и запрыгал на одной ноге. Лицо его оскалилось от боли и бешенства.

– Паскуда! Вы видели – он сломал мне палец!

– Папа, это ты его пнул.

Катя подняла Жору и, прижимая к груди, убежала к себе, заперлась.

Отец ворвался. Он выдернул кирпич из рук Кати и затряс им в воздухе.

– Это кирпич! Всего лишь кирпич. В нем нет ничего живого. Это мертвая, бесчувственная глина.

Пальцы отца впились в твердый керамический бок с нечеловеческой силой и начали крошить. Кирпич сжался в руке, чувствуя, как разрушается его тело, и, не имея сил вытерпеть боль этого разрушения, начал скрючиваться, сминаться, ища новое положение и форму своей жизни и не находя их. Он побелел от боли. Отец распахнул окно и бросил кирпич вниз.

…

Сердце Кати оторвалось и полетело в бесконечную, бездонную пропасть.

…

Катя побежала следом в эту пропасть, с каждой ступенькой исчерпывая остатки надежды, с каждым пролетом проваливаясь в страшное, неминуемое.

Большое красное пятно на треснувшем асфальте запечатлело последнее движение жизни и мгновенно наступившую за ним неподвижность. Мелкие кусочки обожженной глины лежали, разметавшись, заполнив собой все вокруг. Нашлось несколько обломков покрупнее. Катя принялась складывать их друг с другом, но они не соединялись, разваливаясь в бесформенную кучу. Тихие слезы текли по Катиному лицу, мешая видеть новый мир. Она отодвигала их руками, и лицо ее делалось красным от потеков кирпичной пыли.

…

Дворник Галактион принес старую ненужную коробку от обуви и помог собрать останки.

…

Девочка с крепко прижимаемой к груди ношей села в поезд.

Некоторые из людей замечали ее, удивлялись, что такая маленькая девочка едет одна, порывались заговорить, расспросить или даже помочь. Но подойдя и заглянув в ее глаза, поспешно уходили прочь.

Прекрасный детский мир

Категория: Интересное.

Третий раз в мое поле зрения попадают сборники произведений, написанные о детях. И на этот раз они для детей. В десятом номере журнала «Октябрь» за 2016 год опубликованы стихи и прозаические произведения, общая тематика которых обозначена сочетанием «детское чтение для взрослых». Оттого, что я уже столкнулся с подобными отсылками, меня это сочетание несколько напрягает. Но в этот раз все обошлось, и даже порадовало.

Начну со стихов. Скажу сразу, стихи мне понравились все. Открывается журнал прекрасным набором стихотворений Маши Рупасовой с оригинальным названием подборки «Я люблю тебя крапива…» Такую строчку мы находим в стихотворении автора «Деревенская крапива». Но первым помещено стихотворение с простым названием «Дедушка». И с первых строк нас захватывает удивительный мир автора. Судите сами:

«Дедушка!

Ты гдедушка?

Потерялся, что ли, ты?!

Я ищу тебя,

Грущу,

Вижу – грядки

Политы.»

Даже названия некоторых стихотворений уже привлекают: «Мышкина песенка», «Вальс ночных фонарей», «Луговые травы», «Где растут бабули». И возникают в голове самые светлые образы маленького героя, познающего мир. Вот лишь несколько примеров:

Вечер с папой:

«Два

Веселых близнеца,

Одинаковых с лица,

Бодро ползали по дому

В тщетных

Поисках

Отца».

Луговые травы

«Луговые травы!

Травы,

Вы не правы.

Зачем вы увядаете

И землю

Покидаете?»

Муся заболела

«У меня

Болит собака.

Мама вызвала врача.

Скоро он

Придет из мрака,

По ступеням топоча».

Это только маленькие цитатки из стихотворений, а полное их содержание завораживает.

В неспешном течении времени стихов Маши Рупасовой проходит день малыша, наполненный радостью, приключениями, забавными словообразованиями ребенка.

Совсем другой язык мы видим в стихах Михаила Есеновского. Более «взрослый» язык, современные реалии в наборе стихотворений автора «Черепаха в папахе». Здесь все более воинственно, по-мужски жестко, слова мудреные, наполовину непонятные, но такие таинственные. И весь разговор ведется от лица той самой черепахи, которая

«В пыльном шкафу среди мусора вороха

то ли прадеда, то ли деда

откопала папаху, пропахшую порохом,

и еще машину «Победа».

Героиня стихов Марины Номоконовой хочет завести себе слона, но как-то в течение стихотворения это желание кардинально меняется. Входная дверь из другого стихотворения автора, возмутившись огромным количеством людей, решает, что она теперь выходная.

А Чудовищное чудовище Анастасии Строкиной пугает людей и поедает мошек, белок, червячков. И никто его не любит, «кроме только меня», признается герой стихотворения. А в доме номер два живет ушастая сова. А сколько у нее дел!

«И запах дождевой земли,

И первый снег, и луч,

И будет в доме хвойный лес,

И будет лес дремуч.

Все потому, что иногда

Внутри живет Сова.

Внутри тебя, внутри меня,

В квартире номер два».

Если стихи авторов этого номера описывают жизнебытование маленьких обитателей мира, то рассказы и отрывки из более крупных форм прозаических произведений, дают представление о внутреннем, богатом мыслями и эмоциями, мире подростков. И рассчитан номер на читателя 12+.

И эти рассказы заставляют по-новому взглянуть на сегодняшнего подростка.

Мудрые сказки Керен Климовски, наполненные философским смыслом, говорят об обыденных вроде бы вещах, но после их прочтения остается мысль, что человек сам в ответе за свои поступки, мысли, мечты и желания.

Совсем противоположное настроение возникает при чтении сказок Светланы Лавровой. В ее наборе маленьких сказок, имеющих общее название «Встречи рыжих в полете» и подзаголовок «бредовинки с моралью», летают все, кому не лень, и коты, и апельсины, и ведьма не метле, и комета и многие другие обитатели воздушного пространства, о которых мы даже и не подозреваем. А объединяются все сказки одним персонажем. Это рыжий кот Ваха. И завершается последняя сказка очень символично. Рыжий кот Ваха, который строит на небе заборы, чтоб никто в его пределы не залетал, встречает Летучую собаку Бобика из созвездия Гончьих псов. Но неожиданно приходит к выводу:

«– Не буду на небе забор ставить. Вишь выдумал – небо перегораживать. Небо – оно для всех. Кто хочет, конечно.

МОРАЛЬ: Хотите! И небо ваше!»

И эта мораль является венцом не только этой сказки, но всего собрания сказок автора.

Любопытна и во многом поучительна идея рассказа Анны Игнатовой «Калейдоскоп». Почаще надо давать детям читать такие рассказы. Все может выполнить калейдоскоп, изменить реальность, стоит только повернуть его вокруг оси, и картина мира изменится. Но самое важное заключается в другом. Все, что мы изменяем с помощью магических предметов, несет в себе угрозу изменения мира не в лучшую сторону. И за это надо нести ответственность.

Каким важным является образ наставника, мы понимаем, когда прочтем рассказ Анны Радзивилл «Цветок волшебный». Героиня воспринимает рояль как живое существо. В поселке открывается новый клуб, и там, по словам героини, «я впервые встретилась с роялем, единственным в нашем поселке». И открытая клавиатура рояля тоже воспринимается неоднозначно. «Я подошла и храбро положила ему руку прямо в пасть». Любопытно, что отношение к роялю меняется у героини в зависимости от ее отношения к делу и к людям, ее окружающим. Трудности постижения музграмоты вызвали ненависть к роялю, чуткое душевное отношение к ней учителя музыки передалось и в ее отношении к инструменту. «С роялем я все-таки справилась. Сама.» В этом чувствуется настойчивость героини, определенный твердый характер. Но стоило учителю заболеть, а потом и умереть, как инструмент стал ей не нужен. Другая учительница музыки не смогла заменить невосполнимую потерю друга. И рояль стал чужим, потерял свою привлекательность.

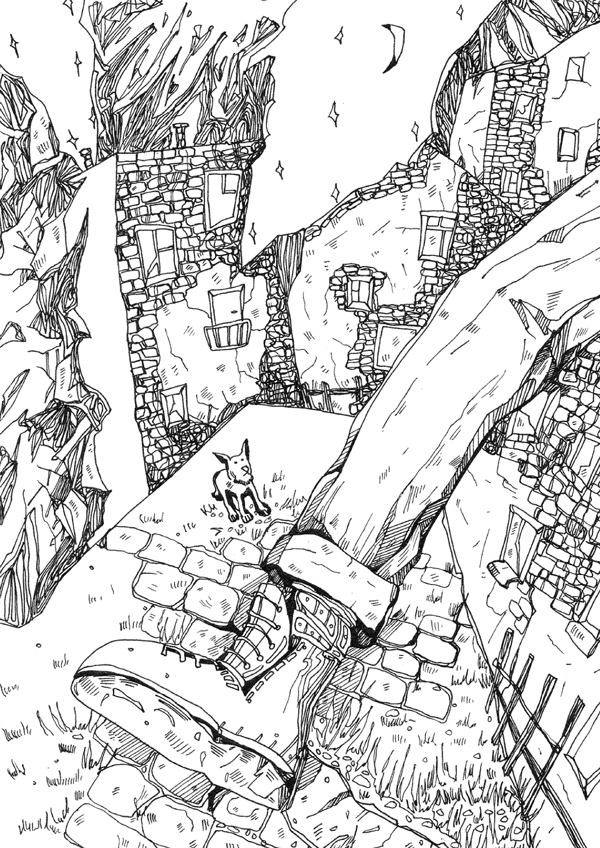

Еще один рассказ привлек внимание своей злободневностью. Рассказ Александра Феденко «Кирпич» ведется от лица девочки, которой не позволяют завести никакого домашнего питомца. Мир взрослых настолько жесток и закрыт для ребенка, что девочке приходит мысль выйти на улицу и там найти себе друга. И она находит… кирпич. Приносит его в дом, как маленького котенка, поит молоком, разговаривает с ним, укладывает его на свою подушку, и сразу засыпает беззаботным детским сном.

Почти фантастическая история становится похожа на быль в самом конце, когда папа в порыве ярости выбрасывает кирпич из дома в окно. «Сердце Кати оторвалось и полетело в бесконечную, бездонную пропасть». Одним необдуманным поступком отец теряет дочь. Катя собирает осколки кирпича и бежит из дома.

«Девочка, с крепко прижимаемой к груди ношей, села в поезд.

Некоторые из людей замечали ее, удивлялись, что такая маленькая девочка едет одна, порывались заговорить с ней, распросить или даже помочь. Но подойдя и заглянув в ее глаза, поспешно уходили прочь».

Поучая, не разрушайте мир ребенка раньше времени. Дайте ему насладиться коротким мигом детства. Это мир волшебства, радости и удивительных приключений. И таким мы видим этот мир в журнале, посвященном детскому чтению для взрослых.

Этот номер журнала читать надо и детям и взрослым!

Рассказ / История, Психология, Реализм, События

Как часто мы задумываемся о том, какие события влияют на нашу жизнь?

Теги: кирпич жизнь мысли размышления рассказ случай

Я открываю глаза. Бледный, бледный свет ложится на мою подушку. Равномерное дыхание – единственный звук в этой комнате. Через небольшое окно я вижу деревья. Прекрасно жить за городом, на окрайне леса.

Утро. Мое любимое время суток. На стуле у стены лежит приготовленная с вечера одежда. Выдохнув с силой, я откидываю одеяло. Сижу на краю кровати и думаю: «Может ли быть в моей жизни момент счастливее этого? Возможно. Но сейчас, в этот самый миг, я испытываю абсолютное умиротворение. Нет звуков. Нет мыслей. Нет чувств. Лишь полное осознание жизни. Я здесь. Я дышу. Я живу. Я мыслю. Я. Я есть часть этого мира. Я обретаю истинный покой. Здесь. В этой комнате. На окрайне леса, у озера. Здесь. В этом маленьком мире под названием жизнь.

Я встаю, одеваюсь. В голове пусто. Мыслей нет. Есть желание: жить.

Дверь немного скрипит, когда я выбираюсь на улицу. Такой тишины я не слышал давно. Будто весь мир замер в ожидании. Ни ветра, ни птиц, ни шума города, ни шума жизни. Ощущение, будто я один во вселенной. Брошенный на этой несчастной планете. Без цели и смысла. Я ступаю на траву и ничего не слышу. Ни едино звука. Быть может у меня проблема со слухом? Щелкаю пальцем у уха: по всей округе раздается треск, будто дерево переломилось. Все. Больше ничего. Тишина.

Мир. Таким он был создан. Всевышним или иными силами. Какая разница? Я здесь, в нем. В бездушном мире, окутывающим меня, словно одеяло в моей постели. Нет смысла задумываться о его создании, когда ты стоишь сейчас здесь и не можешь ничего изменить. Да и зачем менять что-то? Все зависит от случая: живешь ты или нет, выигрываешь в лотерею или нет, просыпаешься ли ты утром, опаздываешь ли на самолет, теряешь ли ключи, спотыкаешься ли о камень – все это – дело случая. Так что не стоит даже задумываться о том, можно ли что либо изменить.

Все мы о чем-нибудь мечтаем. О доме, о собаке, об отпуске, о деньгах, о семье, о детях, о машине, о путешествиях, о шубе, о здоровье, о телефоне, о жизни, о мире. Вопрос лишь в том, случится ли эта мечта. Да, да! Именно случится! Не верьте тем, кто говорит, что ваша мечта зависит от вас. Это дело случая. Так же как и цунами, как ураган или засуха, как испорченная пачка молока, купленная по случайности или же проколотая шина. Об этом никто не мечтает, но это все равно происходит. Лишь дело случая.

Какова вероятность того, что завтра в 08:07 вам на голову упадет кирпич? Один к миллиону? Один к миллиарду? Больше? Какова вероятность того, что этот кирпич упадет именно на вашу голову? А не на голову идущему впереди человеку? Не верите, что такое возможно?

Представь, что есть некий Николай, работающий в офисе одной мебельной компании. У него есть собака, машина, своя квартира – то есть то, о чем некоторые только мечтают.

Каждый будний день он начинает одинаково. В 07:00 звенит будильник. С ненавистью ко всему живому он протягивает руку к звенящему исчаде ада. Тишина. Выдох облегчения. Громкий лай из-за двери заставляет его глаза открыться второй раз. О нет. Надо выгулять собаку. Снова. Он по-прежнему ненавидит все живое. Даже муху, летающую по комнате и издающую противное жужжание. Он понимает, что день не задался, когда купленный вчера в переходе лотерейный билет оказался неудачным. Снова. Быстро, со скоростью человека, которому даже чашка кофе не помогла проснуться, он одевается и выходит на работу. Так сложилось, что стоянка, на которой стоит его машина расположилась на приличном расстоянии от его дома. И только подойдя к машине, он понимает, что забыл ключи от машины, которыми он стирал защитный слой с лотерейного билета. Все, что есть у него на душе в этот злосчастный момент – это обида. Обида на мир, на будильник, на собаку, на муху, на лотерейное агенство, на начальника, на машину, на парковку, на ключи и, наконец, на него самого.

Скрипя зубами он отправляется на остановку. Стоя на продуваемой всеми ветрами остановке, прыгая с ноги на ногу, он проклинает этот день.

Вдалеке маячит маршрутка номер 3. Вспоминаю утренние новости, он думает об астрологическом прогнозе, в котором овнам запрещалось иметь дело с цифрой 3. Он, как человек, которому лишние проблемы ни к чему, решает не садиться на маршрутку, а подождать автобуса. «Со звездами лучше не спорить» – думает он. В 7:53 он садится в автобус с опозданием от его привычного маршрута на 13 минут. «Зато номер автобуса 48, уже не 3 и не 30» – думает Николай, все еще опасаясь звезд. На работу к 08:00 он явно не успевает. Теперь к его списку ненависти прибавляется еще астролог с первого канала, водитель автобуса и медленно заходящие в автобус женщины с сумками-каталками.

Наш герой Николай прибывает на остановку в 08:06.

А несколькими днями ранее одна женщина, назовем ее Верой, шла домой, когда зазвонил ее телефон. Это была ее мама.

Новость о том, что приезжает теща застала мужа Веры в расплох. Его отношения с мамой Веры были не самые лучшие, по этому он четко решил угодить теще. Было принято решение накрыть «поляну» и за бокалом шампанского забыть старые обиды.

Воодушевившись идеей примирения, муж Веры, пусть его будут звать Толик, побежал на рынок за продуктами и шампанским. До рынка нужно было пройти два квартала и один переход. В приподнятом настроении и с чувством, с которым люди готовы сворачивать горы, Толик решил испытать судьбу и купить лотерейный билет. У кассы стоял мужчина, по виду которого можно было сказать, что он явно устал от жизни: выражение лица, мешки под глазами, положение рук, то, как он стоит, все это говорило, что мужчина устал жить. Толику было жаль его. Но все это забылось, когда он увидел слово выигрыш на клочке бумаги в его руке. Толику было не важно, что сумма выигрыша составила 100 рублей, был не важен и тот факт, что лотерейный билет стоил те самые 100 рублей. Сам факт выигрыша, факт того, что это случилось именно с ним – уже было маленьким чудом.

Тем временем дома Вера решила приготовить к приезду мамы квашеную капусту – любимое кушанье гостьи. Она целый час резала несчастную капусту. Было все: и песни, которые напевала Вера, и кот, который мешался под ногами, и соль, рассыпавшаяся на пол, и даже порезанный палец. Вера и злилась, и кричала, но не сдавалась: нельзя было показывать маме, что ее дочь не умеет готовить. В качестве тяжелого предмета для придавливания банки с водой был выбран кирпич, однажды принесенный домой именно для этой цели. Он ждал этого часа в кладовке целых 3 года.

Какие однако интересные сюрпризы нам преподносит судьба. То, что должно изменить наши судьбы может тихо лежать в кладовке 3 года.

Вскоре приехала мать и по совместительству теща – Галина Дмитриевна. В семь часов Толик забрал тещу из аэропорта, а в половину девятого вся семья ужинала в неловком молчании. Не буду даже говорить, что идея о примирении с тещей у Толика пропала ровно в тот момент, когда в аэропорту Галина Дмитриевна вместо приветствия произнесла: «А ты потолстел». Все. Желание сдулось как шарик: быстро и характерным звуком.

На следующее утро развязалась ссора из-за того, что Толик не купил в магазине чай с женьшенем, который пьет Галина Дмитриевна. Утро было испорчено. Настроение было на уровне плинтуса. Ноль целых ноль десятых по 100-бальной шкале. Картину завершил кот: сделав свое дело в домашние тапочки тещи, он вынужден был бегать от нее по всей кухне, чтобы не получить тапком по морде.

Вера кричала на Толика, Толик кричал на тещу, Галина Дмитриевна кричала и бросалась всем, что попадалось под руку, целясь в кота, а кот с мордой, выражающей полное недоумение и шок, носился по кухне, в надежде спастись. Я думаю вы уже поняли кто произошло ровно в 08:07. Кирпич, неустойчиво лежавший на банке, придавливающей капусту, которую квасила Вера в надежде порадовать маму и вырасти в ее глазах, не выдержал веса кота, и, качнувшись в сторону открытого окна, сорвался с подоконника и упал прямо вниз.

Как должна сложится жизнь человека, живущего в рутине бытия, живущего по всем правилам и обычаям, чтобы в очередно серое и ненавистное утро его жизнь изменилась из-за череды абсолютно нелогичных или же абсолютно логичных действий? Что должно произойти, чтобы мужчина сорока трех лет вдруг осознал, что все то время, что он прожил, он вовсе не жил, а просто существовал. Вел обычную серую жизнь, которая не приносила ему ни счастья, ни даже банального удовлетворения..

В 08:07 сердце Николая буквально ушло в пятки: перед его носом упал кирпич и разлетелся в дребезги. Первая мысль, что мелькнула в голове мужчины была: «Если бы он упал на меня, кто бы покормил мою собаку? ».

Кирпич упал ни на Николая, ни на женщину, идущую впереди. Это не была небесная кара. Это был лишь знак. Жизнь Николая, Веры, Толика, Галины Дмитриевны и даже кота изменилась в тот день навсегда и бесповоротно.

Иногда людям, живущим в этом мире, застрявшим в рутине, в серости и однообразии жизни не хватает лишь кирпича, упавшего с неба, чтобы задуматься о том, что и как они делают, и правильно ли. Достойно ли они тратят самое главное состояние в их жизни – время.

Я стою на траве и слышу первые звуки этого дня. Наконец-то. Первые птицы устраивают утреннюю перекличку, солнце медленно-медленно поднимается из-за леса, и небо озаряется нежным светом. Я стою тихо и думаю о том, правильно ли я живу, те ли вещи я делаю.

Мои мысли прерывает скрип дверцы за моей спиной.

– Ты чай будешь? Или тебе кофе сделать?

– Чай, дорогая.

– Пойдем завтракать. Хватит мерзнуть на улице.

– Пойдем. А то вдруг еще кирпич на голову упадет.