First publication in 1854 |

|

| Author | Ivan Turgenev |

|---|---|

| Original title | Муму |

| Country | Russian Empire |

| Language | Russian |

| Subject | serfdom, cruelty |

| Set in | Moscow, early 19th century |

| Publisher | Sovremennik |

|

Publication date |

1854 |

|

Dewey Decimal |

891.733 |

| LC Class | PG3420 .A15 |

|

Original text |

Муму at Russian Wikisource |

| Translation | Mumu at Wikisource |

Mumu (Russian: «Муму») is a short story by Ivan Turgenev, a Russian novelist and story writer, written in 1852.

The story of Gerasim, a deaf and mute serf whose life of poverty is brought into sharp relief by his connection with Mumu, a dog he rescued, brought greater national attention to the cruelties of serfdom, and received praise for its brutal portrayal of this institution in Russian society.

Background[edit]

Originally published in 1854, Mumu was written by Turgenev in 1852 while he was in custody for writing an obituary for fellow writer Nikolai Gogol.[1]

From a good family,[2] Turgenev was well-read, and had spent extensive time in the West (he was fluent in German, French, and English). His primary concern, and the main topic of his writings, was Russia, and he wrote only in Russian.[2] Although attempting to improve and distinguish Russia, he was not a Slavophile, but voiced his alignment with the west.[2] Turgenev was most concerned with writing about and discussing serfdom.[2] One reason Mumu was such an indirectly powerful critique of serfdom was the ways in which it showed the terror of absolute power of one human being over another. For this story, and his writings for Gogol’s obituary, Turgenev was banished to his estate.[2]

Although part of the intelligentsia, Turgenev was criticized from both the left and right, as his views were not radical enough for the more revolutionary members of the intelligentsia. Instead, he was viewed as holding consistent liberal, romantic ideals.[2] He was, however, one of the few writers who wrote on behalf of serfs, and against serfdom, treating serfs as humans with complex emotional lives.[3] He once went so far as to take up arms in defense of a serf.[4] This was reflected in his first work, A Sportsman’s Sketches, which was both a condemnation of his mother’s treatment of serfs, and the beginnings of his sympathetic portrayals of the peasantry.

Mumu, therefore, is an intense exploration of serfdom and the position of the Russian peasantry. Gerasim, the main character, is meant to represent the Russian peasant at his most raw: strong but mute, submissive yet resistant.[3] His work and situation is a direct tie to the peasantry, including his portrayal as a Russian folk hero. Turgenev evokes themes of the Russian folk hero, using words such as bogatyri to evoke a strong connection between the peasantry and the heroes of Russia’s past.[3]

Characters[edit]

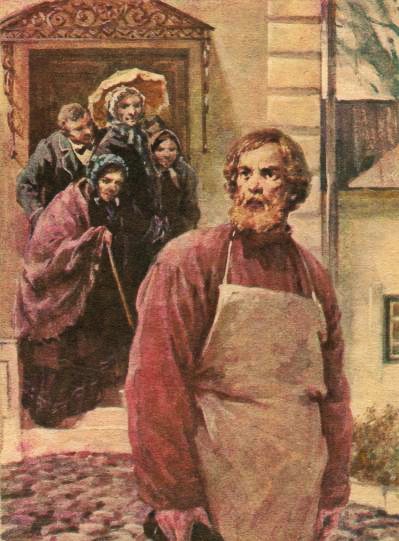

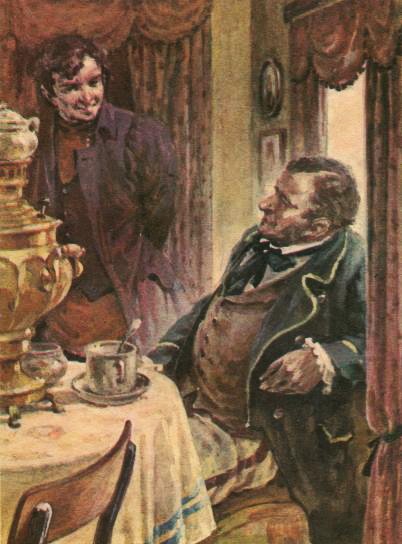

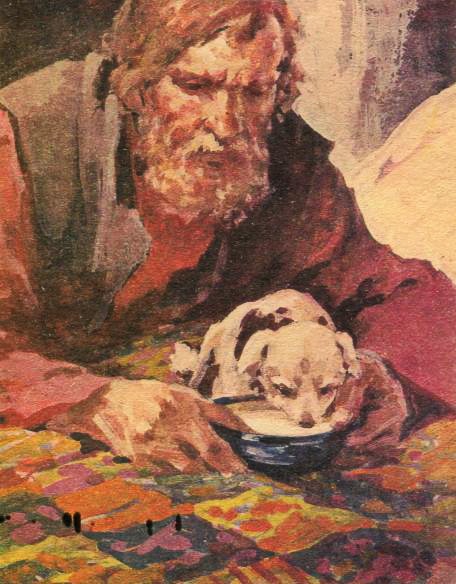

Illustration of Mumu by Vladimir Tabourine

- The landlady (barinya) — The lady of the house. An old, lonely and bitter widow who adheres to everything in the ancient ways. She cruelly decides and manipulates the fate of her serfs. In the story, she is the contrast to Gerasim, but she too is without love and has grown cruel and isolated.[3] Based on Turgenev’s mother, Varvara Petrovna Turgeneva.[5]

- Gerasim — The porter in the household and protagonist of the story. Of remarkable size and strength, but deaf since birth. Gerasim is portrayed as a classical Russian folk figure, as both terrible and wonderful: mighty and sympathetic. He is also a symbol of the peasantry, while also very much his own person.[3] Based on Andrey, who however did not leave the mistress.[5]

- Mumu — The dog rescued, raised, and pampered by Gerasim. The dog is an orphan, like Tatiana, but unlike her is not afraid of Gerasim, but rather loves him unconditionally.[3] She serves as an excellent watch-dog and devoted companion to her master. Ultimately, Gerasim is forced by the lady to drown Mumu in the river after she becomes angered by her rejection and barking.

- Tatiana — A household laundress. Described as a meek and timid woman, with few relations and abundant suffering. Like Gerasim, she is orphaned and alone. She becomes the object of Gerasim’s desire, to which she responds with fear.[3] She is ultimately forced by the lady to marry Kapiton.

- Kapiton Klimov — The shoemaker in the household, and resident drunkard. He is absorbed by self-pity, and forced by the lady of the house to marry Tatiana, whom he does not love.

- Volchok — The old guard dog that sits chained on the property: he does not try to obtain freedom, unlike Mumu, nor is he ever censured: He is meant to represent the downtrodden peasant.[3]

- Gavrila Andreyevich — The head steward of the household who does his mistress’ bidding while also stealing from her.[3]

- Liubov Lubimovna — A household maid, who attends to the mistress, as well as an old companion of Gavrila’s who helps him steal from the mistress.

Plot summary[edit]

The story opens in Moscow, at the home of an unnamed, wealthy, and elderly widow. Mean and spiteful, she has been abandoned by whatever living friends and relatives she still has. The exposition then focuses on one of her porters, Gerasim, a man from the countryside. Born deaf and mute, he communicates with the other servants of the estate via hand signs. He is a man of almost superhuman strength, and was renowned in the country for his work in the fields. After being taken from his village, he eventually settles into life in the city, and, while his presence inspires fear in the other servants, he is able to remain on at least cordial terms with them.

During this time, Gerasim becomes infatuated with Tatiana, the mistress’ laundress. He offers her gifts, including a gingerbread chicken, and follows her, smiling and making his characteristic unintelligible noises. His affection is quite protective, and he threatens a servant who “nags” her too severely. In another incident, Kapiton Klimov, the widow’s shoemaker, speaks “too attentively” with Tatiana, and is, too, threatened by Gerasim.

Kapiton, a drunkard who feels unfairly castigated for his vices, is chosen by the mistress to be married off. Speaking with her head steward, Gavrila, the widow decides that Kapiton shall marry Tatiana. Gavrila, aware of Gerasim’s affections but unable to disagree with his master, relates this to Kapiton, who reacts with fear but ultimately agrees. He then informs Tatiana, who acquiesces but echoes the same concerns. Gavrila comes up with a plan, and, noting Gerasim’s hatred of drunkards, has Tatiana pretend to be drunk in his presence. The plot succeeds, and Tatiana and Kapiton are married. However, Kapiton’s drinking only worsens, and he and his wife are sent away after a year to a small village. As they depart, Gerasim follows them, and hands Tatiana a red handkerchief, causing her to burst into tears.

During this walk, Gerasim encounters a dog drowning in a river. He saves her, whom he names Mumu, and nurses her back to health. He loves Mumu passionately, and she follows him around throughout his daily activities. After a year, the mistress sees Mumu in the yard, and has the dog brought to her. Mumu reacts poorly to the mistress, baring her teeth. The following day, Gavrila is ordered to get rid of Mumu, whose barking disturbs the widow, and he has the footman, Stepan, ambush the dog behind Gerasim’s back and sell her in the market.

Gerasim, distraught, searches for Mumu for the entire day, but Mumu returns. He learns that Mumu’s disappearance was an order from his lady, and begins hiding his dog in his room. However, Mumu’s “whining” is still audible, and when she is finally brought into the yard, her barking alerts the mistress to her presence. Knowing that the servants will be coming for Mumu, Gerasim barricades himself with her in his room, but, after Gavrila signs to him, explaining the situation, he promises to get rid of Mumu himself.

He brings her to a cookshop, giving her a final treat before travelling to the river where he found her, commandeering a rowboat, and eventually drowns her—bringing his rescue of her full circle. He is followed by Eroshka, another servant, who reports back to the others. However, Gerasim does not return until night, when he gathers his things and then departs walking back to his old village. The mistress, initially angry, decides not to search for him, and soon dies. The story concludes with Gerasim returned to his fields, helping reap the harvest.

Prototypes[edit]

The real story with the dog happened at Turgenevs’ house in Moscow. The landlady was Turgenev’s mother, Varvara Turgeneva, and the strong mute serf was Andrey. Unlike Gerasim, Andrey stayed with his mistress.[5]

Varvara Zhitova, Varvara Turgeneva’s adoptive or real daughter, tells a story of a marriage the mistress arranged for two of her favorite serfs, Agafya Semyonovna and Andrey Polyakov. That marriage turned out well, although the mistress demanded that all babies be put away, but they were kept at home secretly, so one day one of them had to have her mouth shut to hide her presence.[5]

Interpretations and Themes[edit]

The Role of Chance:

Chance and coincidence are themes throughout Turgenev’s short works, and Mumu is no exception.[6] Several incidents in the story are based entirely upon coincidence. For instance, Gerasim finds Mumu exactly as his beloved, Tatiana departs with her husband.[6] Mumu is then reduced to a victim of fate; the mistress’s arbitrary cruelty acting as an agent of destiny.[7] While some critics, notably Briggs, have called Turgenev’s use of this device as clumsy, and even “egregious,»[6] it is less pronounced in this particular work than some of his others.

Love and Isolation:

A common theme discussed in this story is the presence and absence of love, and feelings of isolation which drive many of the characters’ decisions.

There are many instances and relationships lacking in affection in this story: Kapiton is not in love with Tatiana, the old woman has no family, and indeed, there is no mention of family in the entire story.[3] At the beginning, this lack of affection seems like an insurmountable barrier: In Gerasim’s love with Tatiana he is unable to overcome his muteness, to express his feelings and bridge this gap.[8] This, however, changes when Gerasim finds Mumu. Mumu represents love in its purest form:[3] Gerasim’s muteness does not limit his ability to express his feelings, and Mumu is unquestionably devoted to him.

These different loves of Gerasim tie the story together:[3] from Tatiana’s departure, to the discovery of Mumu, and ultimately Mumu’s death. The scene where Gerasim drowns Mumu seems almost like a wedding, drawing out the theme of tragic love.[3] This love is, in part, so tragic because of Gerasim’s lack of agency in finding and keeping love.

Gerasim is alone because he has no say, and the old lady forced him to leave his home,[3] thus isolating him and forcing him to give up love. Gerasim goes on to reject love and thus ends the story alone.[3]

Muteness:

In the act of rendering Gerasim both deaf and mute, scholars discuss how Turgenev takes the role of an external observer to the greatest extreme.[8] Due to his sensory failings, the author is unable to accurately represent his consciousness, or to infer his inner thoughts and feelings.[8] In the first scenes of the story, Gerasim’s inability to effectively communicate with his peers leaves him isolated and misunderstood.[9]

Scholars suggest that by naming the dog Mumu, Gerasim finally acquires speech.[8] His once meaningless moans become a meaningful word, that he can share with others. This language does not last long, however, for he is soon ordered to put the dog to death. With the death of Mumu, Gerasim also loses the only language he could possess.[8]

Final Rebellion:

Critics are divided in their interpretations of Gerasims’ two final acts. To some the murder of Mumu represents the “ultimate manifestation of the hero’s enslavement,»[8] and his return to his Homeland represents his defeat. There remains debate whether Gerasim represents a slave resigned to fate or a rebel finally liberated.[8] Some scholars believe that while killing the dog was an act of ultimate submission, it is only after killing Mumu that Gerasim finds the strength to break free.[8]

Textual evidence implies that Gerasim did not plan his escape prior to the killing, because he had to return home to gather his things before breaking away.[9] Furthermore, this idea of ultimate liberation is also supported by Turgenev’s use of animal symbolism.[8] When Gerasim is first brought to the estate he is described as an ox, a strong yet domesticated animal.[9] In contrast, at the end of the story, he is compared to a lion, a wild and uninhibited creature.[9]

Adaptations[edit]

As an extremely influential work, which was taught in schools during the Soviet Regime, Mumu has had many adaptations. Several film and media adaptations have been created since its publication, as this work was extremely influential for many Russian-speaking children.

Several movie adaptations are listed below:

A 1959 Live-Action movie (in Russian)

A 1987 animated film (in Russian) made for TV

A 1998 Live-Action movie (in Russian)

Many songs have also been written referencing the work, including “Why did Gerasim drown Mumu?”

There are also several monuments to Mumu in Russia, the most notable in Turgenev Square, next to Cafe Mumu (see header photo).

References[edit]

- ^ Moser, Charles. The Cambridge History of Russian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Web.

- ^ a b c d e f Chamberlin, William Henry. «Turgenev: The Eternal Romantic.» Russian Review 5.2 (1946): 10-23.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Frost, Edgar L.. “Turgenev’s «Mumu» and the Absence of Love”. The Slavic and East European Journal 31.2 (1987): 171–186.

- ^ Zhitova, V. N. Vospominaniya o semje I.S. Turgeneva. Tul’skoye Knizhnoe Izdatelstvo, 1961.

- ^ a b c d «Lib.ru/Классика: Житова Варвара Николаевна. Воспоминания о семье И. С. Тургенева». az.lib.ru.

- ^ a b c Briggs, Anthony D. «Ivan Turgenev and the Workings of Coincidence.» The Slavonic and East European Review (1980): 195-211.

- ^ Kagan-Kans, Eva. «Fate and Fantasy: A Study of Turgenev’s Fantastic Stories.» Slavic Review 28.4 (1969): 543-560.

- ^ a b c d e f g h i Somoff, Victoria. «No Need for Dogs or Women: Muteness in Turgenev’s ‘Mumu’.» Russian Literature 68.3 (2010): 501-520.

- ^ a b c d Turgenev, I.S. “Mumu.” Polnoe sobranie socinenij i pisem v dvadcati vos’mi tomax, vol. 5, 264-92. M.-L.: AN SSSR, 1960-68

External links[edit]

- Story Text (Russian)

- 1987 Animated Movie (Russian)

- 1998 Live-Action Movie (Russian)

- Song: «Why did Gerasim Drown Mumu» (Russian)

First publication in 1854 |

|

| Author | Ivan Turgenev |

|---|---|

| Original title | Муму |

| Country | Russian Empire |

| Language | Russian |

| Subject | serfdom, cruelty |

| Set in | Moscow, early 19th century |

| Publisher | Sovremennik |

|

Publication date |

1854 |

|

Dewey Decimal |

891.733 |

| LC Class | PG3420 .A15 |

|

Original text |

Муму at Russian Wikisource |

| Translation | Mumu at Wikisource |

Mumu (Russian: «Муму») is a short story by Ivan Turgenev, a Russian novelist and story writer, written in 1852.

The story of Gerasim, a deaf and mute serf whose life of poverty is brought into sharp relief by his connection with Mumu, a dog he rescued, brought greater national attention to the cruelties of serfdom, and received praise for its brutal portrayal of this institution in Russian society.

Background[edit]

Originally published in 1854, Mumu was written by Turgenev in 1852 while he was in custody for writing an obituary for fellow writer Nikolai Gogol.[1]

From a good family,[2] Turgenev was well-read, and had spent extensive time in the West (he was fluent in German, French, and English). His primary concern, and the main topic of his writings, was Russia, and he wrote only in Russian.[2] Although attempting to improve and distinguish Russia, he was not a Slavophile, but voiced his alignment with the west.[2] Turgenev was most concerned with writing about and discussing serfdom.[2] One reason Mumu was such an indirectly powerful critique of serfdom was the ways in which it showed the terror of absolute power of one human being over another. For this story, and his writings for Gogol’s obituary, Turgenev was banished to his estate.[2]

Although part of the intelligentsia, Turgenev was criticized from both the left and right, as his views were not radical enough for the more revolutionary members of the intelligentsia. Instead, he was viewed as holding consistent liberal, romantic ideals.[2] He was, however, one of the few writers who wrote on behalf of serfs, and against serfdom, treating serfs as humans with complex emotional lives.[3] He once went so far as to take up arms in defense of a serf.[4] This was reflected in his first work, A Sportsman’s Sketches, which was both a condemnation of his mother’s treatment of serfs, and the beginnings of his sympathetic portrayals of the peasantry.

Mumu, therefore, is an intense exploration of serfdom and the position of the Russian peasantry. Gerasim, the main character, is meant to represent the Russian peasant at his most raw: strong but mute, submissive yet resistant.[3] His work and situation is a direct tie to the peasantry, including his portrayal as a Russian folk hero. Turgenev evokes themes of the Russian folk hero, using words such as bogatyri to evoke a strong connection between the peasantry and the heroes of Russia’s past.[3]

Characters[edit]

Illustration of Mumu by Vladimir Tabourine

- The landlady (barinya) — The lady of the house. An old, lonely and bitter widow who adheres to everything in the ancient ways. She cruelly decides and manipulates the fate of her serfs. In the story, she is the contrast to Gerasim, but she too is without love and has grown cruel and isolated.[3] Based on Turgenev’s mother, Varvara Petrovna Turgeneva.[5]

- Gerasim — The porter in the household and protagonist of the story. Of remarkable size and strength, but deaf since birth. Gerasim is portrayed as a classical Russian folk figure, as both terrible and wonderful: mighty and sympathetic. He is also a symbol of the peasantry, while also very much his own person.[3] Based on Andrey, who however did not leave the mistress.[5]

- Mumu — The dog rescued, raised, and pampered by Gerasim. The dog is an orphan, like Tatiana, but unlike her is not afraid of Gerasim, but rather loves him unconditionally.[3] She serves as an excellent watch-dog and devoted companion to her master. Ultimately, Gerasim is forced by the lady to drown Mumu in the river after she becomes angered by her rejection and barking.

- Tatiana — A household laundress. Described as a meek and timid woman, with few relations and abundant suffering. Like Gerasim, she is orphaned and alone. She becomes the object of Gerasim’s desire, to which she responds with fear.[3] She is ultimately forced by the lady to marry Kapiton.

- Kapiton Klimov — The shoemaker in the household, and resident drunkard. He is absorbed by self-pity, and forced by the lady of the house to marry Tatiana, whom he does not love.

- Volchok — The old guard dog that sits chained on the property: he does not try to obtain freedom, unlike Mumu, nor is he ever censured: He is meant to represent the downtrodden peasant.[3]

- Gavrila Andreyevich — The head steward of the household who does his mistress’ bidding while also stealing from her.[3]

- Liubov Lubimovna — A household maid, who attends to the mistress, as well as an old companion of Gavrila’s who helps him steal from the mistress.

Plot summary[edit]

The story opens in Moscow, at the home of an unnamed, wealthy, and elderly widow. Mean and spiteful, she has been abandoned by whatever living friends and relatives she still has. The exposition then focuses on one of her porters, Gerasim, a man from the countryside. Born deaf and mute, he communicates with the other servants of the estate via hand signs. He is a man of almost superhuman strength, and was renowned in the country for his work in the fields. After being taken from his village, he eventually settles into life in the city, and, while his presence inspires fear in the other servants, he is able to remain on at least cordial terms with them.

During this time, Gerasim becomes infatuated with Tatiana, the mistress’ laundress. He offers her gifts, including a gingerbread chicken, and follows her, smiling and making his characteristic unintelligible noises. His affection is quite protective, and he threatens a servant who “nags” her too severely. In another incident, Kapiton Klimov, the widow’s shoemaker, speaks “too attentively” with Tatiana, and is, too, threatened by Gerasim.

Kapiton, a drunkard who feels unfairly castigated for his vices, is chosen by the mistress to be married off. Speaking with her head steward, Gavrila, the widow decides that Kapiton shall marry Tatiana. Gavrila, aware of Gerasim’s affections but unable to disagree with his master, relates this to Kapiton, who reacts with fear but ultimately agrees. He then informs Tatiana, who acquiesces but echoes the same concerns. Gavrila comes up with a plan, and, noting Gerasim’s hatred of drunkards, has Tatiana pretend to be drunk in his presence. The plot succeeds, and Tatiana and Kapiton are married. However, Kapiton’s drinking only worsens, and he and his wife are sent away after a year to a small village. As they depart, Gerasim follows them, and hands Tatiana a red handkerchief, causing her to burst into tears.

During this walk, Gerasim encounters a dog drowning in a river. He saves her, whom he names Mumu, and nurses her back to health. He loves Mumu passionately, and she follows him around throughout his daily activities. After a year, the mistress sees Mumu in the yard, and has the dog brought to her. Mumu reacts poorly to the mistress, baring her teeth. The following day, Gavrila is ordered to get rid of Mumu, whose barking disturbs the widow, and he has the footman, Stepan, ambush the dog behind Gerasim’s back and sell her in the market.

Gerasim, distraught, searches for Mumu for the entire day, but Mumu returns. He learns that Mumu’s disappearance was an order from his lady, and begins hiding his dog in his room. However, Mumu’s “whining” is still audible, and when she is finally brought into the yard, her barking alerts the mistress to her presence. Knowing that the servants will be coming for Mumu, Gerasim barricades himself with her in his room, but, after Gavrila signs to him, explaining the situation, he promises to get rid of Mumu himself.

He brings her to a cookshop, giving her a final treat before travelling to the river where he found her, commandeering a rowboat, and eventually drowns her—bringing his rescue of her full circle. He is followed by Eroshka, another servant, who reports back to the others. However, Gerasim does not return until night, when he gathers his things and then departs walking back to his old village. The mistress, initially angry, decides not to search for him, and soon dies. The story concludes with Gerasim returned to his fields, helping reap the harvest.

Prototypes[edit]

The real story with the dog happened at Turgenevs’ house in Moscow. The landlady was Turgenev’s mother, Varvara Turgeneva, and the strong mute serf was Andrey. Unlike Gerasim, Andrey stayed with his mistress.[5]

Varvara Zhitova, Varvara Turgeneva’s adoptive or real daughter, tells a story of a marriage the mistress arranged for two of her favorite serfs, Agafya Semyonovna and Andrey Polyakov. That marriage turned out well, although the mistress demanded that all babies be put away, but they were kept at home secretly, so one day one of them had to have her mouth shut to hide her presence.[5]

Interpretations and Themes[edit]

The Role of Chance:

Chance and coincidence are themes throughout Turgenev’s short works, and Mumu is no exception.[6] Several incidents in the story are based entirely upon coincidence. For instance, Gerasim finds Mumu exactly as his beloved, Tatiana departs with her husband.[6] Mumu is then reduced to a victim of fate; the mistress’s arbitrary cruelty acting as an agent of destiny.[7] While some critics, notably Briggs, have called Turgenev’s use of this device as clumsy, and even “egregious,»[6] it is less pronounced in this particular work than some of his others.

Love and Isolation:

A common theme discussed in this story is the presence and absence of love, and feelings of isolation which drive many of the characters’ decisions.

There are many instances and relationships lacking in affection in this story: Kapiton is not in love with Tatiana, the old woman has no family, and indeed, there is no mention of family in the entire story.[3] At the beginning, this lack of affection seems like an insurmountable barrier: In Gerasim’s love with Tatiana he is unable to overcome his muteness, to express his feelings and bridge this gap.[8] This, however, changes when Gerasim finds Mumu. Mumu represents love in its purest form:[3] Gerasim’s muteness does not limit his ability to express his feelings, and Mumu is unquestionably devoted to him.

These different loves of Gerasim tie the story together:[3] from Tatiana’s departure, to the discovery of Mumu, and ultimately Mumu’s death. The scene where Gerasim drowns Mumu seems almost like a wedding, drawing out the theme of tragic love.[3] This love is, in part, so tragic because of Gerasim’s lack of agency in finding and keeping love.

Gerasim is alone because he has no say, and the old lady forced him to leave his home,[3] thus isolating him and forcing him to give up love. Gerasim goes on to reject love and thus ends the story alone.[3]

Muteness:

In the act of rendering Gerasim both deaf and mute, scholars discuss how Turgenev takes the role of an external observer to the greatest extreme.[8] Due to his sensory failings, the author is unable to accurately represent his consciousness, or to infer his inner thoughts and feelings.[8] In the first scenes of the story, Gerasim’s inability to effectively communicate with his peers leaves him isolated and misunderstood.[9]

Scholars suggest that by naming the dog Mumu, Gerasim finally acquires speech.[8] His once meaningless moans become a meaningful word, that he can share with others. This language does not last long, however, for he is soon ordered to put the dog to death. With the death of Mumu, Gerasim also loses the only language he could possess.[8]

Final Rebellion:

Critics are divided in their interpretations of Gerasims’ two final acts. To some the murder of Mumu represents the “ultimate manifestation of the hero’s enslavement,»[8] and his return to his Homeland represents his defeat. There remains debate whether Gerasim represents a slave resigned to fate or a rebel finally liberated.[8] Some scholars believe that while killing the dog was an act of ultimate submission, it is only after killing Mumu that Gerasim finds the strength to break free.[8]

Textual evidence implies that Gerasim did not plan his escape prior to the killing, because he had to return home to gather his things before breaking away.[9] Furthermore, this idea of ultimate liberation is also supported by Turgenev’s use of animal symbolism.[8] When Gerasim is first brought to the estate he is described as an ox, a strong yet domesticated animal.[9] In contrast, at the end of the story, he is compared to a lion, a wild and uninhibited creature.[9]

Adaptations[edit]

As an extremely influential work, which was taught in schools during the Soviet Regime, Mumu has had many adaptations. Several film and media adaptations have been created since its publication, as this work was extremely influential for many Russian-speaking children.

Several movie adaptations are listed below:

A 1959 Live-Action movie (in Russian)

A 1987 animated film (in Russian) made for TV

A 1998 Live-Action movie (in Russian)

Many songs have also been written referencing the work, including “Why did Gerasim drown Mumu?”

There are also several monuments to Mumu in Russia, the most notable in Turgenev Square, next to Cafe Mumu (see header photo).

References[edit]

- ^ Moser, Charles. The Cambridge History of Russian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Web.

- ^ a b c d e f Chamberlin, William Henry. «Turgenev: The Eternal Romantic.» Russian Review 5.2 (1946): 10-23.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Frost, Edgar L.. “Turgenev’s «Mumu» and the Absence of Love”. The Slavic and East European Journal 31.2 (1987): 171–186.

- ^ Zhitova, V. N. Vospominaniya o semje I.S. Turgeneva. Tul’skoye Knizhnoe Izdatelstvo, 1961.

- ^ a b c d «Lib.ru/Классика: Житова Варвара Николаевна. Воспоминания о семье И. С. Тургенева». az.lib.ru.

- ^ a b c Briggs, Anthony D. «Ivan Turgenev and the Workings of Coincidence.» The Slavonic and East European Review (1980): 195-211.

- ^ Kagan-Kans, Eva. «Fate and Fantasy: A Study of Turgenev’s Fantastic Stories.» Slavic Review 28.4 (1969): 543-560.

- ^ a b c d e f g h i Somoff, Victoria. «No Need for Dogs or Women: Muteness in Turgenev’s ‘Mumu’.» Russian Literature 68.3 (2010): 501-520.

- ^ a b c d Turgenev, I.S. “Mumu.” Polnoe sobranie socinenij i pisem v dvadcati vos’mi tomax, vol. 5, 264-92. M.-L.: AN SSSR, 1960-68

External links[edit]

- Story Text (Russian)

- 1987 Animated Movie (Russian)

- 1998 Live-Action Movie (Russian)

- Song: «Why did Gerasim Drown Mumu» (Russian)

КАК ТУРГЕНЕВ ПРИДУМАЛ РАССКАЗ «МУМУ»?

КАК ТУРГЕНЕВ ПРИДУМАЛ РАССКАЗ «МУМУ»?

Сюжет произведения писатель позаимствовал из реальной жизни.

В 1852 году Иван Тургенев написал некролог на смерть Николая Гоголя. Петербургская цензура его не одобрила и запретила публиковать. Но в обход запрета текст напечатали в «Московских ведомостях». За это император Николай I приказал посадить Тургенева «на месяц под арест и выслать на жительство на родину, под присмотр». Несколько недель писатель провел в тюрьме, а потом уехал отбывать домашний арест в имение Спасское-Лутовиново.

Именно во время заключения Тургенев создал известный рассказ «Муму». В начале лета 1852 года он сообщил издателю Ивану Аксакову: «…у меня есть небольшая вещь, написанная мною под арестом, которой и приятели мои довольны, и я; — я готов ее Вам послать…»

Сюжет произведения писатель позаимствовал из реальной жизни. В имении его матери Варвары Тургеневой служил немой дворник по имени Андрей — прототип Герасима. Ему пришлось утопить свою собаку, чтобы выполнить требование хозяйки. Однако, согласно мемуарам сестры Тургенева Варвары Житовой, эта «печальная драма» в реальности закончилась по-другому: дворник не вернулся к себе в деревню.

В 1852 году Иван Тургенев написал некролог на смерть Николая Гоголя. Петербургская цензура его не одобрила и запретила публиковать. Но в обход запрета текст напечатали в «Московских ведомостях». За это император Николай I приказал посадить Тургенева «на месяц под арест и выслать на жительство на родину, под присмотр». Несколько недель писатель провел в тюрьме, а потом уехал отбывать домашний арест в имение Спасское-Лутовиново.

Именно во время заключения Тургенев создал известный рассказ «Муму». В начале лета 1852 года он сообщил издателю Ивану Аксакову: «…у меня есть небольшая вещь, написанная мною под арестом, которой и приятели мои довольны, и я; — я готов ее Вам послать…»

Сюжет произведения писатель позаимствовал из реальной жизни. В имении его матери Варвары Тургеневой служил немой дворник по имени Андрей — прототип Герасима. Ему пришлось утопить свою собаку, чтобы выполнить требование хозяйки. Однако, согласно мемуарам сестры Тургенева Варвары Житовой, эта «печальная драма» в реальности закончилась по-другому: дворник не вернулся к себе в деревню.

“

Привязанность Андрея к своей барыне осталась все та же. Как ни горько было Андрею, но он остался верен своей госпоже, до самой ее смерти служил ей и, кроме нее, никого своей госпожой признавать не хотел.

Свой рассказ Иван Тургенев написал под впечатлением от этого случая. «Муму» впервые опубликовали в журнале «Современник» в 1854 году.

Портал «Культура.РФ» благодарит за вопрос читательницу Викторию из Елховки.

Репродукция фотопортрета писателя Ивана Тургенева работы Сергея Левицкого. 1856

Фотография: ТАСС

Никифор Ращектаев. Герасим и дворовые. Иллюстрация к рассказу Ивана Тургенева «Муму». 1978

Калужский музей изобразительных искусств, Калуга

Никифор Ращектаев. Герасим и Муму. Иллюстрация к рассказу Ивана Тургенева «Муму». 1978

Калужский музей изобразительных искусств, Калуга

Игорь Пчелко. Иллюстрация к рассказу Ивана Тургенева «Муму». 1978

Изображение: издательство «Советская Россия», Москва

Сцена из спектакля Вениамина Фильштинского «Муму». 1990 год. Академический малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург

Фотография: mdt-dodin.ru

Бронзовый памятник собаке Муму у Дома-музея И.С. Тургенева на Остоженке, Москва

Фотография: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мемориальная доска и скульптурная композиция «В память о собаке» установлены у входа в клуб-кафе «Муму» на площади Тургенева, Санкт-Петербург

Фотография: Юрий Белинский / ТАСС

Бронзовый памятник писателю Ивану Тургеневу и собаке Муму, Черкесск

Фотография: Алексей Гусев / фотобанк «Лори»

Опубликовано:

18 сентября 2020, 20:40

В середине XIX века в России еще не отменили крепостное право. В это время Иван Сергеевич Тургенев написал и опубликовал рассказ «Муму». Краткое содержание раскроет всю глубину этого произведения, созданного в жанре критического реализма. В статье представлена также история создания «Муму» и общий анализ рассказа.

«Муму»: краткое содержание

Имена Герасим и Муму на слуху у многих, но с полным текстом рассказа Тургенева знаком не каждый. Чтобы это исправить, предлагаем вашему вниманию краткое содержание «Муму».

В этом рассказе Тургенев мастерски раскрыл свободолюбие и отважность русского народа в собирательном образе Герасима, а также затронул широкий ряд социальных проблем того времени.

О чем именно написал Тургенев? «Муму» начинается с описания серого дома с белыми колоннами и его хозяйки — вдовствующей барыни, которую окружают многочисленные слуги. Среди челяди выделяется глухонемой от рождения дворник Герасим. Силач, настоящий богатырь, он работает на славу, но жизнь его непроста по таким причинам:

- Герасима барыня забрала из его родной деревни. Он долго скучал и никак не мог привыкнуть к городу. К тому же жил замкнуто, с другими слугами практически не пересекался.

- Спустя время Герасиму приглянулась прачка Татьяна. Девушка его вначале боялась, но он сумел расположить ее к себе, защищал и помогал. Герасим решил на ней жениться, но хотел дождаться нового кафтана для такого случая.

- Тем временем вздорная барыня твердо решила выдать Татьяну за пьяницу Капитона в надежде на исправление последнего. Чтобы избежать гнева Герасима, дворецкий Гаврила научил Татьяну пройти мимо него, изображая пьяную. Дворник хмельных людей на дух не переносил и не стал после этого случая препятствовать свадьбе.

- Но спустя год Капитон спился, и барыня отправила его вместе с женой в деревню. Трудно было Герасиму прощаться с Татьяной, хоть она и не стала его женой.

- Он поехал провожать возлюбленную, а на обратном пути вытащил из речушки щенка и забрал с собой. Так в произведении появляется Муму. Тургенев дал собачонке такое имя, потому что похожими звуками к ней обращался Герасим. Главный герой выходил щенка и искренно привязался к нему. Но случилось следующее:

- Однажды барыня пожелала увидеть собачку в своих покоях. Напуганная Муму, которую внезапно принесли в дом, оскалилась и не дала себя погладить. Барыня отдала Гавриле приказание убрать животное со двора.

- Пока Герасим занимался работой, собачонку продали в Охотничьем ряду. Как ни искал ее дворник, ничего у него не вышло.

- Спустя время Муму нашла дорогу обратно, и Герасим вновь приютил ее.

- С этого дня собаку пришлось прятать. Слуги догадались о ее присутствии, но барыне ничего не сказали. Однажды ночью Муму разразилась лаем, разбудила барыню, и та снова приказала ее убрать.

- Поутру Герасиму передали этот приказ, и он знаками показал, что все понял и сделает это сам.

- Дворник в праздничном кафтане пошел с Муму в трактир и купил ей мясные щи. Затем отправился с собакой к тому самому месту, где когда-то нашел ее, посадил в лодку и вдали от берега, привязав к кирпичам, выбросил за борт.

Больше служить барыне Герасим не захотел. Он вернулся в родные места и жил, чураясь женщин и собак, что особенно подчеркнул в эпилоге Тургенев. «Муму», краткое содержание которого теперь вам известно, невозможно читать без эмоций. Рассказ находит живой отклик в душе читателя даже сегодня, несмотря на то что времена крепостного права остались далеко позади.

«Муму»: анализ произведения

Уже упоминалось, кто написал «Муму». Автор рассказа — Иван Сергеевич Тургенев. Время создания произведения — 1852 год, а опубликован он был через два года в журнале «Современник». Автор впервые остановился на пороках крепостного строя. Анализ рассказа включает такие моменты:

«Муму»: автор и история написания

Весной 1852 года новый рассказ Тургенева уже был готов. Но понадобилось два года препираний с цензурой, чтобы его напечатать. Для того времени такой сюжет и постановка вопроса о крепостном праве были поистине революционными.

Отметим, что произведение создано на основе реальных воспоминаний Ивана Сергеевича о детском и юношеском времени. Со своей матери Варвары Петровны он срисовал образ капризной барыни. Служил у Тургеневых и похожий на Герасима дворник Андрей, у которого приключилась аналогичная история с собачкой. Вот только Андрей не ушел со двора и службу не бросил.

Иван Сергеевич, которого всегда волновала судьба крепостных, добавил главному герою сложности и драматичности. Герасим — олицетворение народа, который угнетен помещиками, но оковы, по мнению автора, будут однажды разорваны.

О чем рассказ «Муму»: тематика

Главная тема рассказа — жизнь крепостных. Во времена, которые описывает автор, помещик распоряжался ими по своему собственному усмотрению, у людей не было никаких прав. Их продавали, проигрывали в карты и дарили, а за побег часто убивали.

Герасим — собирательный образ. Персонаж наделен лучшими чертами, которые присущи простым людям, такими как:

- трудолюбие;

- доброта;

- выносливость;

- неисчерпаемые запасы физических и духовных сил;

- способность к сопереживанию.

Но всю описанную мощь безропотно угнетает положение крепостного, свобода для которого невозможна и недостижима. Таким образом, название рассказа передает его смысл и идею: как и Герасим, все крепостные безмолвны, а в ответ на жестокость только безропотно «мычали».

Также в своем рассказе Тургенев коснулся проблем:

- взаимоотношений человека и социума. На примере главного героя показал как немота оттолкнула от Герасима других слуг;

- любви и преданности. Этот аспект раскрывается в отношении дворника к Татьяне, в его заботе и поддержке, которую он оказал бедной девушке. Затем те же чувства герой переносит на собачонку, к которой привязывается всей душой;

- умения сохранять в себе человека, несмотря на страдания. Так, Герасим не стал жестоким, хоть и пережил горе.

История Герасима с трогательной привязанностью к собачке получает трагическую развязку: дворник не может вступить в конфликт с барыней и спорить с ней, а потому решает сам утопить любимое животное.

Этот поступок передает рабскую привычку к беспрекословному подчинению воле господ. Но после столь сильного душевного потрясения Герасим уже не может сдерживать внутренний протест и покидает дом. Автор показывает читателю, что часто путь к истинной свободе лежит в потере всего, что человеку дорого.

«Муму»: композиция

Сюжет рассказа автор выстроил линейно:

- Начал с обширной экспозиции: общей характеристики места событий, образов челяди, акцентировал внимание на нелюдимом богатыре Герасиме.

- Завязка — момент, когда у барыня решила устроить свадьбу Татьяны и Капитона. Этот удар Герасиму, тайно влюбленному в девушку, было пережить очень тяжело. Отрадой в горе для дворника стала собачка, которую он случайно спас, вытащив из воды.

- Кульминационный момент в произведении не один. Первый из них — эпизод прощания Герасима и Татьяны, личное счастье которых стало невозможно из-за барской прихоти. Вторая сцена связана с возвращением Муму к хозяину после того, как ее тайно вынесли со двора и продали. Третий и самый сильный момент рассказа повествует о трагической гибели собаки. Почему Герасим утопил Муму? Он не мог не подчиниться приказу барыни, но и жить так дальше не захотел.

Заканчивается рассказ тем, что дворник без предупреждения покидает вздорную барыню и отправляется в родные края. Больше в жизни не остается для него радости, и так он и доживает свой век в одиночестве и печали.

«Муму»: жанр

Тургенев «Муму» создал в краткой повествовательной форме, с одной сюжетной линией и маленьким количеством главных действующих лиц. Поэтому его определяют как рассказ, написанный в реалистическом ключе. К тому же история взята из реальной жизни.

Такова трагическая история крепостного Герасима и собачки по кличке Муму. Краткое содержание позволяет понять, насколько это произведение сильное и глубокое. Прочтение полной версии не займет много времени, но поможет понять и прочувствовать замысел Тургенева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1874996-mumu-kratkoe-soderzanie-i-analiz-proizvedenia/

Муму

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком[1]. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых — дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж… Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле… Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, — скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги — и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат — бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса всё у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом — и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его; даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, — они его побаивались, — а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, а то беда! увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах, истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее — не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика — стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, — был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.

— А что, Гаврила, — заговорила вдруг она, — не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

— Отчего же не женить‑с! Можно‑с, — ответил Гаврила, — и очень даже будет хорошо‑с.

— Да; только кто за него пойдет?

— Конечно‑с. А впрочем, как вам будет угодно‑с. Всё же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

— Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.

— Да!.. пусть посватает Татьяну, — решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, — слышишь?

— Слушаю‑с, — произнес Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился… Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой — предвещанием несчастной жизни… Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней всё равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей да другие дядья у ней в мужиках состояли — вот и всё. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную — Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений — бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту… кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка, с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, леший!» — пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай, да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И всё это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась, несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

[1] …едва ли не самым исправным тягловым мужиком. — Тягло — крепостная повинность, которой помещики облагали своих крестьян. За единицу обложения барщиной или оброком принималась условная семья (двое взрослых работников, мужчина и женщина, иногда с прибавлением полуработника — подростка). Тургенев подчеркивает, что Герасим был полноценным работником, несшим все крестьянские повинности.

Эта и ещё 2 книги за 399 ₽

По абонементу вы каждый месяц можете взять из каталога одну книгу до 700 ₽ и две книги из персональной подборки. Узнать больше

Оплачивая абонемент, я принимаю условия оплаты и её автоматического продления, указанные в оферте

Описание книги

Рассказ «Муму» был написан И.С.Тургеневым (1818–1883) весной 1852 г. В его основу были положены реальные события. Похожий случай произошел с крепостным матери Тургенева Варвары Петровны, немым Андреем. Правда, Андрей, в отличие от Герасима, не ушел в деревню, а продолжал служить своей барыне до конца ее дней.

Подробная информация

- Возрастное ограничение:

- 6+

- Дата выхода на ЛитРес:

- 05 ноября 2008

- Дата написания:

- 1854

- Объем:

- 35 стр.

- ISBN:

- 978-5-17-016131-7, 978-5-271-04935-4

- Правообладатель:

- Public Domain

- Оглавление

- Жанр: детская проза, литература 19 века, русская классика, список школьной литературы 5-6 класс

- Тег: рассказыРедактировать

Книга Ивана Тургенева «Муму» — скачать бесплатно в fb2, txt, epub, pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.

Другие версии

Аудиокнига

Читает Дмитрий Савин

159 ₽

Аудиокнига

Читает Сергей Рост

от 159 ₽

Цитаты 62

Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился; но вот опять его дернули, сильнее прежнего; он вскочил… Перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму.

+75ulyatanya_LiveLib

Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился; но вот опять его дернули, сильнее прежнего; он вскочил… Перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, всё ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал — немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других, — он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней.

+55ulyatanya_LiveLib

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, всё ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал — немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других, — он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней.

Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти… и ему было неприятно, когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней — бог весть!

+33ulyatanya_LiveLib

Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти… и ему было неприятно, когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней — бог весть!

«Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!»

+27VeneraDeLioncourt_LiveLib

«Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!»

«День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.»

+27VeneraDeLioncourt_LiveLib

«День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.»

Ещё 5 цитат

Отзывы

201

Мне нравится это произведение, но я никак не могу понять– зачем надо было Муму топить?? Ушёл бы вместе с ней в деревню. Он ее любил, она его любила, а итог печален….

Спасибо Ивану Сергеевичу, как он оживляет и обогащает нашу жизнь! И не только своими изумительно изящно написанными рассказами, повестями и романами. У нескольких моих знакомых собак зовут Муму, с целью аннулирования книжной судьбы их тёзки. «Что молчишь, как Муму?» – коронный вопрос моего знакомого своему сыну, и всё становится ясно без ругани и битья, и разговор перетекает в более позитивное русло.

Как писатель писал этот рассказ, если читать без слёз его невозможно? Мы изучали его в 3-м классе, учительница нам его читала, но финал вызвала читать ученика, сама не смогла. Так и сказала – «Всегда плачу в этом месте». Рассказ маленький, а мысли вызывает большие, важные и надолго. Этот рассказ читать надо всем.

Прекрасное произведение. Читал и лились слезы. Хотелось чтобы были иллюстрации, хоть немножко , так читается интереснее. Роман.Ф.

Это замечательная книга о людях, о любви к животным… Жаль бедную Муму и Герасима…:( я просто рыдала когда дочитывала…! Низкий поклон Ивану Скргеевичу за эту книгу!

Бедная Муму

Так жалко Муму;(;(;( хоть мне и девять лет я так плакала;(;(;(Барышня жестокая такая злая была(((

Оставьте отзыв

Время чтения: 1 ч.

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых — дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж… Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле… Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, — скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, — взяли, поставили на вагон железной дороги — и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат — Бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса всё у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом — и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его; даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, — они его побаивались, — а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, — а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах, — истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее — не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика — стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную; в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, — был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.

— А что, Гаврила, — заговорила вдруг она, — не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

— Отчего же не женить-с! Можно-с, — ответил Гаврила, — и очень даже будет хорошо-с.

— Да; только кто за него пойдет?

— Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Всё же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

— Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.

— Да!.. пусть посватает Татьяну, — решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, — слышишь?

— Слушаю-с, — произнес Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился… Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой — предвещанием несчастной жизни… Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней всё равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей да другие дядья у ней в мужиках состояли, — вот и всё. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную — Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений — Бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту… кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка, с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой чёрт, леший!» — пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И всё это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась, несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, — думал он, посиживая у окна, — конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), всё же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и наконец, оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости Господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он всё в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, чёрта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь… право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. «Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?»

— Хорош, — проговорил Гаврила и помолчал. — Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передернул. «А ты небось лучше?» — подумал он про себя.

— Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, — продолжал с укоризной Гаврила, — ну, на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.

— А что-с?

— Что-с? — повторил Гаврила. — Что-с? Еще ты говоришь: что-с? На чёрта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.

Капитон проворно замигал глазками.

«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреич», — подумал он опять про себя.

— Ведь вот ты опять пьян был, — начал Гаврила, — ведь опять? А? Ну, отвечай же.

— По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно, — возразил Капитон.

— По слабости здоровья!.. Мало тебя наказывают — вот что; а в Питере еще был в ученье… Многому ты выучился в ученье! Только хлеб даром ешь.

— В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья: Сам Господь Бог — и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сем свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства, то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ; сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушел то есть, а я…

— А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубенный человек! Ну, да дело не в том, — продолжал дворецкий., — а вот что. Барыне… — тут он помолчал, — барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Оне полагают, что ты остепенишься женившись. Понимаешь?

— Как не понимать-с.

— Ну, да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? Ты согласен?

Капитон осклабился.

— Женитьба дело хорошее для человека, Гаврила Андреич; и я, с своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

— Ну, да, — возразил Гаврила и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек». — Только вот что, — продолжал он вслух, — невесту-то тебе приискали неладную.

— А какую, позвольте полюбопытствовать?..

— Татьяну.

— Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

— Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она тебе не по нраву?

— Какое не по нраву, Гаврила Андреич! Девка она ничего, работница, смирная девка… Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то, леший, кикимора-то степная, ведь он за ней…

— Знаю, брат, всё знаю, — с досадой прервал его дворецкий, — да ведь…

— Да помилуйте, Гаврила Андреич! Ведь он меня убьет, ей-Богу убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы извольте сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет! Словно во сне кулачищами-то махает. И унять его нет никакой возможности; почему? Потому, вы сами знаете, Гаврила Андреич, он глух и, вдобавку, глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреич, — хуже идола… осина какая-то: за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уже теперь всё нипочем: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок, — всё же я, однако, человек, а не какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок.

— Знаю, знаю, не расписывай…

— Господи Боже мой! — с жаром продолжал башмачник, — Когда же конец? Когда, господи! Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В младых летах был я бит через немца хозяина, в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец в зрелые годы вот до чего дослужился…

— Эх ты, мочальная душа, — проговорил Гаврила. — Чего распространяешься, право!

— Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я боюсь, Гаврила Андреич. Накажи меня господин в стенах да подай мне при людях приветствие, и всё я в числе человеков, а тут ведь от кого приходится…

— Ну, пошел вон, — нетерпеливо перебил его Гаврила.

Капитон отвернулся и поплелся вон.

— А положим, его бы не было, — крикнул ему вслед дворецкий, — ты-то сам согласен?

— Изъявляю, — возразил Капитон и удалился.

Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошелся по комнате.

— Ну, позовите теперь Татьяну, — промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

— Что прикажете, Гаврила Андреич? — проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на нее.

— Ну, — промолвил он, — Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала.

— Слушаю, Гаврила Андреич. А кого они мне в женихи назначают? — прибавила она с нерешительностью.

— Капитона, башмачника.

— Слушаю-с.

— Он легкомысленный человек, это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

— Слушаю-с.

— Одна беда… ведь этот глухарь-то, Гераська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь этакой..

— Убьет, Гаврила Андреич, беспременно убьет.

— Убьет… Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьет! Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

— А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, нет ли.

— Экая! Ведь ты ему этак ничего не обещала…

— Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал:

«Безответная ты душа!» — Ну, хорошо, — прибавил он, — мы еще поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолоку и ушла.

«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе, — подумал дворецкий, — я-то из чего растревожился? Озорника-то мы этого скрутим; коли что — в полицию знать дадим…» — Устинья Федоровна! — крикнул он громким голосом своей жене, — поставьте-ка самоварчик, моя почтенная…

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу. Капитон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленечко произволялся: хмелем гораздо забирал, а что до женского пола, просто во все качества доходил… Мрачный товарищ только поддакивал; но когда Капитон объявил наконец, что он, по одному случаю, должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.