Демонстративно отказываясь от художественности, Шаламов создаёт лучшую художественную прозу о ГУЛАГе — безжалостное и талантливое свидетельство об обстоятельствах, в которых человек перестаёт быть человеком.

комментарии: Варвара Бабицкая

О чём эта книга?

О жизни (вернее, умирании) заключённых ГУЛАГа в конце 1930-х — 1940-х годах. В «Колымских рассказах» Шаламов отразил собственный опыт: на Колыме писатель провёл более пятнадцати лет (1937–1951), работая на золотых приисках и угольных шахтах, не раз становился доходягой и выжил только благодаря тому, что друзья устроили его фельдшером в лагерную больницу. Это художественное исследование новой и непредставимой до появления ГУЛАГа и Освенцима реальности, в которой человек низводится до уровня животного; анализ физической, психической и нравственной деградации, исследование вопроса о том, что помогает выжить в ситуации, в которой выжить нельзя. Как писал сам Шаламов, «разве уничтожение человека с помощью государства — не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший в психологию каждой семьи?»

Когда она написана?

Работу над «Колымскими рассказами» Шаламов начал вскоре после возвращения с Колымы, где после освобождения писатель вынужден был провести ещё три года. Шаламов приступил к написанию сборника в 1954 году, работая мастером на торфоразработках в Калининской области, и продолжил уже в Москве, куда смог вернуться после реабилитации в 1956 году. «Колымские рассказы» — первый сборник цикла — завершены в 1962 году. К этому времени писатель уже работает внештатным корреспондентом журнала «Москва», стихи из его объёмных «Колымских тетрадей» публикуются в «Знамени», а в 1961 году выходит первый стихотворный сборник «Огниво».

Как она написана?

Всего Шаламов написал более ста рассказов и очерков, составивших шесть книг. «Колымские рассказы» в узком смысле — первый его сборник, начинающийся стихотворением в прозе «По снегу» и заканчивающийся рассказом «Тифозный карантин». В «Колымских рассказах» можно увидеть черты многих малых прозаических жанров:

физиологического очерка

Бытовой, нравоописательный очерк. Один из первых в России «физиологических» сборников — «Наши, списанные с натуры русскими», составленный Александром Башуцким. Самый известный — альманах «Физиология Петербурга» Некрасова и Белинского, ставший манифестом натуральной школы

, остросюжетной новеллы (которой Шаламов отдал дань ещё в молодости, до первого ареста), стихотворения в прозе, жития, психологического и этнографического исследования.

Шаламов считал грехом описательность, художественную отделку прозы — всё лучшее у него, как сам он полагал, написано было сразу набело, то есть один раз переписано с черновика. Фраза рассказа, утверждал он, должна быть максимально проста, «всё лишнее устраняется ещё до бумаги, до того, как взял перо».

Важную роль играют необычные и точные детали — у Шаламова они становятся символами, переводящими «этнографическое» повествование в другой план, дающими подтекст. Детали эти часто строятся на гиперболе, гротеске, где сталкиваются низменное и высокое, натуралистически грубое и духовное: «Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота — ещё хорошо, что слёзы не имеют запаха» («Сухим

пайком»)

1

Лейдерман Н. «…В метельный, леденящий век» // Урал. 1992. № 3.

.

За редкими исключениями — такими, как рассказ «Шерри-бренди», представляющий собой поток мыслей умирающего на нарах Осипа Мандельштама, — Шаламов всегда пишет о том, что пережил или слышал сам, осведомлённость рассказчика о внешнем мире ограничена колючей проволокой — даже война даёт о себе знать только американским хлебом по ленд-лизу, а о смерти Сталина можно только догадаться, когда охранник вдруг заводит патефон.

Что на неё повлияло?

Шаламов настаивал на принципиальной новизне своей прозы, сознательно боролся с литературными влияниями, да и считал их невозможными из-за природы своего материала: «…Я обладал таким запасом новизны, что не боялся никаких повторений. Материал мой спас бы любые повторения, но повторений не возникло…» Он настаивал, что в «Колымских рассказах» «нет ничего от реализма, романтизма, модернизма», что они «вне искусства». Однако в интервью заявлял: «Я — прямой наследник русского модернизма — Белого и Ремизова. Я учился не у Толстого, а у Белого, и в любом моём рассказе есть следы этой учёбы». Эти следы — «проверка на звук», «многоплановость и символичность», то, что роднит прозу с поэзией.

Важнейшим учителем был для Шаламова Пушкин, чью «формулу», как полагал Шаламов, русская проза утратила, заменив описательным нравоучительным романом (достигшим апогея у антипатичного Шаламову Льва Толстого). Литературе художественного вымысла Шаламов предрекал скорую гибель: «Чему писатель может научить человека, прошедшего войну, революцию, концлагерь, видевшего

пламя Аламогордо

Первое в мире испытание ядерного оружия состоялось на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико) 16 июля 1945 года.

, — писал Шаламов. — Писатель должен уступить место документу и сам быть документом». Он считал, что настало время «прозы бывалых людей» и грешно тратить время на выдуманные судьбы, иллюстрирующие собой авторскую идею: это фальшь.

Лучше относился он к Достоевскому, в «Колымских рассказах» не раз полемизируя с «Записками из Мёртвого дома», который действительно в сравнении с Колымой выглядел раем земным.

В юности Шаламов пережил увлечение Бабелем, но позднее отрёкся от него («Бабель — это испуг интеллигенции перед грубой силой — бандитизмом, армией. Бабель был любимцем снобов»), зато восхищался Зощенко, писателем истинно массовым. При всём очевидном несходстве материала и языка у Зощенко Шаламов нашёл важный творческий принцип — почти теми же словами он говорил и о себе: «Зощенко имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. <…> Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трёхмерную перспективу), показавшим новые возможности слова». Многие принципы своей прозы Шаламов брал именно у живописцев: «чистота тона, отбрасывание всех и всяческих украшений», по его признанию, были им заимствованы из дневника Гогена, а в записках Бенвенуто Челлини он видел черты литературы будущего — «стенограммы действительных героев, специалистов, о своей работе и о своей душе». Пример новой литературы, одновременно документальной и новаторской по форме, Шаламов видел в воспоминаниях Надежды Мандельштам, написанных, впрочем, позднее его первого сборника.

Как она была опубликована?

Первый цикл «Колымских рассказов» Шаламов отдал в издательство «Советский писатель» в ноябре 1962 года и тогда же предложил их «Новому миру». Время было выбрано не случайно: в ночь на 1 ноября по решению ХХII съезда из Мавзолея вынесли тело Сталина, а в ноябрьском номере «Нового мира» был триумфально опубликован солженицынский «Один день Ивана Денисовича». Шаламов, однако, даже в это время десталинизации оказался автором непроходным. В июле 1964 года, когда оттепель уже шла на спад, Шаламов получил от издательства официальный отказ.

Зато рассказы очень быстро и широко разошлись в самиздате, в неофициальной литературной иерархии поставив Шаламова рядом с Солженицыным — как жертву, свидетеля и обличителя сталинского террора. Выступал Шаламов и с публичным чтением: например, в мае 1965 года прочёл рассказ «Шерри-бренди» на вечере памяти Осипа Мандельштама в МГУ.

С 1966 года «Колымские рассказы», вывезенные на Запад, начинают выходить в эмигрантской периодике (в 1966–1973 годах были напечатаны 33 рассказа и очерка; впервые четыре «Колымских рассказа» вышли на русском языке в нью-йоркском «Новом журнале» в 1966 году). В 1967 году двадцать шесть рассказов Шаламова, в основном из первого сборника, были опубликованы в Кёльне на немецком языке, под заглавием «Рассказы заключённого Шаланова», это издание с немецкого было переведено на другие языки, например на французский и на африкаанс (!). В 1970 году «Колымские рассказы» публиковались в антисоветском эмигрантском журнале

«Посев»

Общественно-политический антисоветский журнал, выходящий с 1945 года. Орган народно-трудового союза российских солидаристов, политической организации русской эмиграции. Кроме новостей и аналитики в журнале публиковались произведения Варлама Шаламова, Бориса Пастернака, Василия Гроссмана и Александра Бека.

.

У Шаламова это вызвало негодование, поскольку проза его, по замыслу, представляла собой целостную мозаику лагерного опыта, рассказы должны были восприниматься в совокупности и в определённом порядке. Кроме того, автор тамиздата автоматически попадал в издательские чёрные списки в СССР. В 1972 году Шаламов опубликовал в московской «Литературной газете» письмо с резким осуждением непрошеных публикаций — это испортило писателю репутацию в диссидентских кругах, но не помогло пробить рассказы в советскую печать. Когда в 1978 году «Колымские рассказы» были наконец изданы по-русски в Лондоне одним томом в 896 страниц, Шаламов, уже тяжело болевший, был этому рад. До публикации своей прозы на родине он не дожил. Только через шесть лет после его смерти, в перестройку, «Колымские рассказы» стали печатать в СССР — первая публикация состоялась в журнале «Новый мир», № 6 за 1988 год (рассказы «Надгробное слово», «Последний бой майора Пугачёва», «Стланик», «Первый чекист», «Тифозный карантин», «Поезд», «Сентенция», «Лучшая похвала» и несколько стихотворений). Первое отдельное издание сборника «Колымские рассказы» вышло только в 1989 году.

Как её приняли?

В СССР «Колымские рассказы» при жизни автора не печатались, однако первые отзывы советских критиков на них появились уже в декабре 1962 года (хотя свет увидели только недавно): это были три внутренние издательские рецензии, которые должны были решить судьбу книги.

Автор первой — Олег Волков, сам впоследствии автор прекрасной лагерной прозы, зэк с огромным стажем, — горячо рекомендует рукопись к публикации. В свете сенсации, произведённой только что «Одним днём Ивана Денисовича», он сравнивает Шаламова с Солженицыным, причём не в пользу последнего. Повесть Солженицына «лишь коснулась ряда проблем и сторон жизни в лагере, скользнула мимо, не только не разобравшись, но и не заглянув в них»; Шаламов же блестяще показал «средствами художника» систему, созданную для подавления человеческой личности, во всей её полноте. (В этом с Волковым был согласен и другой лагерник — автор «Факультета ненужных вещей» Юрий Домбровский, который говорил: «В лагерной прозе Шаламов первый, я — второй, Солженицын — третий» — и отмечал у Шаламова «Тацитовскую лапидарность и мощь».) Волков отметил художественные достоинства рассказов и их несомненную правдивость без сгущения красок, но вместе с тем — «недочёты, длинноты, стилистические огрехи, повторения» и частично дублирующиеся сюжеты, не распознав во всём этом сознательных авторских приёмов.

Ту же ошибку сделал первый зарубежный публикатор Шаламова, главный редактор

«Нового журнала»

Литературно-публицистический эмигрантский журнал, выходящий в США с 1942 года. Его авторами в разные годы были Иван Бунин, Владимир Набоков, Иосиф Бродский, Александр Солженицын и Варлам Шаламов.

Роман Гуль

Роман Борисович Гуль (1896–1986) — критик, публицист. Во время Гражданской войны участвовал в Ледяном походе генерала Корнилова, воевал в армии гетмана Скоропадского. С 1920 года Гуль жил в Берлине: выпускал литературное приложение к газете «Накануне», писал романы о Гражданской войне, сотрудничал с советскими газетами и издательствами. В 1933 году, освободившись из нацистской тюрьмы, эмигрировал во Францию, там написал книгу о пребывании в немецком концлагере. В 1950 году Гуль переехал в Нью-Йорк и начал работу в «Новом журнале», который позже возглавил. С 1978 года публиковал в нём мемуарную трилогию «Я унёс Россию. Апология эмиграции».

, который счёл многие рассказы «совсем плохими», другие — «требующими литературной обработки» и все в целом — «очень однообразными и очень тяжёлыми по темам», после чего бесцеремонно отредактировал и сократил их для печати.

Как только я слышу слово «добро» — я беру шапку и ухожу

Варлам Шаламов

Автор второй внутренней рецензии для «Советского писателя», Эльвира Мороз, рекомендует напечатать рассказы как важное свидетельство, несмотря на подкупающе простодушную претензию: «Создаётся впечатление, что автор не любит своих героев, не любит людей вообще». Третий рецензент, официозный критик Анатолий Дрёмов, вслед за Хрущёвым напомнил о «ненужности увлечений «лагерной темой» и зарезал книжку.

Совсем другой была реакция эмигранта Виктора Некрасова: он без обиняков назвал Шаламова писателем великим — «даже на фоне всех великанов не только русской, но и мировой литературы», а его рассказы — «громадной мозаикой, воссоздающей жизнь (если это можно назвать жизнью), с той только разницей, что каждый камешек его мозаики сам по себе произведение искусства. В каждом камешке предельная законченность».

В целом читатели первой эмиграции, из-за стилистического барьера не понимавшие «новой прозы» Шаламова, в которой традиции русского формализма и «литературы факта» конца 1920-х как бы застыли в мерзлоте Колымы», удивительным образом сходились со многими советскими читателями в восприятии «Колымских рассказов» именно как оружия политической борьбы, недооценивая их литературное значение. Как заметил один из публикаторов Шаламова, Юлий Шрейдер, сама тематика «Колымских рассказов» мешала понять их истинное место в русской литературе. Модная и сенсационная тема не только обрекала Шаламова на жизнь в тени Солженицына, официального первооткрывателя лагерного «архипелага», но и в принципе мешала современникам воспринять «Колымские рассказы» как художественную литературу, а не только обличительный документ.

Что было дальше?

В 1980 году «Колымские рассказы» были опубликованы по-английски в Нью-Йорке в переводах Джона Глэда и получили восторженные рецензии. Газета «Вашингтон пост» назвала Шаламова «возможно, величайшим сейчас русским писателем», шедеврами назвал «Колымские рассказы» Энтони Бёрджесс, а Сол Беллоу написал, что они отражают сущность бытия. В том же году французское отделение ПЕН-клуба удостоило Шаламова

премии Свободы

Премия присуждалась с 1980 по 1988 год писателям, преследуемым государством. В числе русских писателей, получивших премию, были Лидия Чуковская (1980) и Варлам Шаламов (1981). В жюри входил Дмитрий Столыпин, внук российского премьер-министра.

.

Массового признания в России, соразмерного его литературной величине, Шаламов не получил, кажется, до сих пор. «Колымские рассказы» не включены в полном объёме в университетские и школьные курсы по истории русской литературы, а первая серьёзная выставка, посвящённая Шаламову — «Жить или писать. Рассказчик Варлам Шаламов», — открылась в 2013 году не в России, а в Берлине и только после тура по Европе прошла в московском «Мемориале» в 2017 году. Литературный цех ставит Шаламова чрезвычайно высоко; важным своим предшественником его считает, например, Светлана Алексиевич, цитировавшая Шаламова в своей нобелевской лекции.

По мотивам «Колымских рассказов» режиссёр Владимир Фатьянов снял четырёхсерийный фильм «Последний бой майора Пугачёва», а в 2007 году вышел двенадцатисерийный телесериал «Завещание Ленина», снятый Николаем Досталем по сценарию Юрия Арабова. Шаламову посвящено и несколько документальных фильмов: например, «Острова. Варлам Шаламов» Светланы Быченко (2006) и «Варлам Шаламов. Опыт юноши» (2014) пермского режиссёра Павла Печёнкина. Сейчас снимается ещё один фильм, на этот раз о последних днях писателя, — «Сентенция» режиссёра Дмитрия Рудакова, где Шаламова сыграет Пётр Мамонов.

«Колымские рассказы» — это художественная проза или документ?

Подобно

Теодору Адорно

Теодор Адорно (1903–1969) — немецкий философ, социолог, музыковед. Был редактором венского музыкального журнала Anbruch, доцентом Франкфуртского университета. Из-за прихода нацистов эмигрировал в Англию, а затем в США, после войны вернулся преподавать во Франкфурт. Адорно принадлежит к представителям Франкфуртской школы социологии, критиковавшей индустриальное общество с позиций неомарксизма. В своих работах часто выступал против массовой культуры, индустрии развлечений и общества потребления.

, говорившему, что нельзя писать стихи после Освенцима, Шаламов не верил в возможность художественной литературы после Колымы: там человек сталкивается с такими непредставимыми условиями, что любой вымысел блёкнет в сравнении. «Потребность в искусстве писателя сохранилась, но доверие к беллетристике подорвано. <…> Сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается только документом», — писал Шаламов. Однако собственные его рассказы — явление именно художественное, они вписаны в мировой литературный контекст, полемизируют с ним, полны литературными аллюзиями.

Первая фраза рассказа «На представку» («Играли в карты у коногона Наумова») перекликается с первой фразой пушкинской «Пиковой дамы» («Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова»). Здесь карточная игра становится вопросом жизни и смерти без всякой

мистики

2

Сухих И. Жизнь после Колымы // Знамя. 2001. № 6. С. 198–207.

— блатари убивают «фраера» — интеллигента за свитер, поставленный ими на кон, а самодельные карты, в которые проигрывают фактически человеческую жизнь, нарезаны из тома «Отверженных», которых такой же интеллигент мог за пайку пересказывать («тискать») тому же блатарю. Это выглядит своеобразной авторской издёвкой — гуманистический роман Гюго воплощает романтические фантазии интеллигенции о воровском мире, от которых реальность оставляет одни лоскуты. Героизацию блатарей писатель ставил в вину Горькому, Бабелю, Ильфу с Петровым, даже Достоевскому, который «не пошёл на правдивое изображение воров». Сам он жёстко утверждал: «Блатари — не люди». Именно они — а не конвоиры — олицетворяют у Шаламова абсолютное зло. В «Очерках преступного мира» он пишет, что воров не интересует искусство, потому что «те слишком реалистические «спектакли», которые ставят блатари в жизни, пугают и искусство, и жизнь». Пример такого «спектакля», страшный рассказ «Боль» (сборник «Воскресение лиственницы»), — вариация на тему «Сирано де Бержерака» Эдмона Ростана.

Мяса на голодном человеке хватает только на злобу — к остальному он равнодушен

Варлам Шаламов

В рассказе «Дождь» Шаламов иронически цитирует стихотворение Мандельштама «Notre Dame», описывая попытку членовредительства с помощью огромного камня, подкопанного им в шурфе: «Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное — по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я — навеки инвалид!»

Конечно, Шаламов «искал слова для того, чему не просто не было языка в окружающей социальной и культурной реальности, но, кажется, и вообще не

было»

3

Дубин Б. Протокол как букварь с картинками // Сеанс. 2013. № 55/56. С. 203–207.

; тем не менее манифесты не стоит понимать буквально: он создаёт не документ, а колымскую «Божественную

комедию»

4

Подорога В. Дерево мёртвых: Варлам Шаламов и время ГУЛАГа (Опыт отрицательной антропологии) // НЛО. 2013. № 120.

. Его рефлексия о новой прозе уходит корнями ещё в его юность, ещё до всякой Колымы, когда авангардисты провозгласили «литературу факта», а он учил наизусть статьи ОПОЯЗа.

В статье «Конец романа» (1922) Осип Мандельштам писал, что «Мера романа — человеческая биография или система биографий», а значит, в XX веке, в эпоху могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда происходит «распыление биографии как формы личного существования, даже больше чем распыление — катастрофическая гибель биографии», роман умирает. В том же 1922 году Евгений Замятин утверждал, что «искусство, выросшее из… сегодняшней действительности», может быть только фантастическим, похожим на сон, синтезом фантастики и быта». Проза Шаламова странным образом иллюстрирует оба этих эстетических манифеста. Он пишет документальную прозу о реальности, которая фантастичнее любой антиутопии, — это ад, исполненный абсурда, начиная с ворот, украшенных сталинской цитатой: «Труд есть дело чести, дело доблести и геройства». И Шаламов, как «Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в

ад»

5

Шаламов В. О прозе // Собрание сочинений: В 4 т. М.: Худож. лит.: Вагриус, 1998.

, описывает его как систему, как особое мироздание, где всё человеческое гибнет и биография распыляется в самом прямом, физиологическом смысле.

Что можно узнать о лагерном быте из «Колымских рассказов»?

Шаламов сообщает в своих рассказах массу полезных бытовых деталей. Как, например, вывести с одежды вшей — одно из главных лагерных проклятий? — Нужно на ночь закопать одежду в землю (конечно, при условии, что вам повезло получить наряд не в забой, а на рубку просеки, а дело летом и вечная мерзлота немного оттаяла), выставив наружу маленький кончик; наутро вши соберутся на этом кончике, и их можно сжечь головнёй из костра.

Как изготовить «колымку» — самодельную лампочку на бензинном пару? — «В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки — вот и всё приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажжённый спичкой».

Что потребуется для изготовления колоды игральных карт в лагерных условиях? — Прежде всего, томик Виктора Гюго: «бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт)».

Что такое чифирь? — Крепкий чай, для которого на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая: «Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают солёной рыбой. Он снимает сон и потому в почёте у блатных и у северных шофёров в дальних рейсах». Шаламов предупреждает, что чифирь должен разрушительно действовать на сердце, но признаёт, что знавал людей, годами употреблявших его без вреда для здоровья.

Как узнавать прогноз погоды на Колыме? — Смену погодных условий предсказывает кедровый стланик. Это растение ранней осенью, «когда днём… ещё по-осеннему жарко и безоблачно», вдруг сгибает прямой чёрный ствол толщиной в два кулака и, распластав лапы, плашмя ложится на землю, чему и обязано своим названием. Это верное предзнаменование снега. И наоборот: поздней осенью, при низких тучах и холодном ветре, снега можно не ждать, пока стланик не ляжет. В конце марта или апреле стланик вокруг поднимается и стряхивает снег — это значит, что через день-два подует тёплый ветер и наступит весна. Описывает Шаламов и способ узнать температуру на улице, известный колымским старожилам, — ведь градусника заключённым не показывали (и выгоняли их на работу при любой температуре): «Если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать ещё не трудно — значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов — плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели».

Какие меры сыпучих тел действовали на 1/8 территории Советского Союза — во всей Восточной Сибири? — «Лагерная палата мер и весов установила, что в спичечную коробку входит махорки на восемь папирос, а восьмушка махорки состоит из восьми таких спичечных коробочек».

Персонажи Шаламова — это реальные люди?

Некоторые, видимо, да: Шаламов утверждал, что все убийцы в его рассказах названы настоящими именами. Сложнее обстоит дело с жертвами. Хотя Шаламов описывает реальные эпизоды, которые происходили с ним или которым он был свидетелем, герои в этих эпизодах как будто произвольные.

«В моих рассказах нет сюжета, нет так называемых характеров. На чём они держатся? На информации о редко наблюдаемом состоянии души…» — писал Шаламов. Он выжил случайно и говорит из братской могилы от имени всех погибших, описывает не биографию конкретного человека, а коллективную память, хотя и использует при этом реальные воспоминания. Поэтому повествование у него ведётся то от первого лица, то в третьем; рассказчика зовут то Андреев, то Голубев, то Крист, одни и те же ситуации, видоизменяясь, кочуют из рассказа в рассказ. «Такие повторы, — замечает филолог Мирей Берютти, — создают ситуации двойничества, а следовательно, потаённый уровень повествования, на котором в результате исчезновения двойника возникает документ о собственной

смерти»

6

Берютти М. Варлам Шаламов: литература как документ // К столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Материалы конференции. М., 2007. C. 199–208.

. Рассказ «Надгробное слово» (1960, сборник «Артист лопаты») начинается фразой «Все умерли…» и вкратце повторяет эпизоды из «Колымских рассказов» — «Одиночного замера», «Плотников», «Посылки» и так далее — в виде своеобразного биографического справочника людей, погибших от голода и холода, зарезанных блатными, покончивших с собой. Деконструированные сюжеты, перераспределённые между новыми героями, — это ситуации, в которых умирал и не умер сам рассказчик. В «Одиночном замере» молодой з/к Дугаев, срывающий бригаде норму выработки, получает отдельный наряд на работу, которую, конечно, не может выполнить, — обычная формальность перед тем, как пустить доходягу в расход «за саботаж». В «Надгробном слове» выясняется, что в ситуации Дугаева был сам Шаламов, а расстреляли почему-то Иоську Рютина, его напарника. В рассказе «Ягоды» конвоир Серошапка, застрелив потянувшегося за ягодами в запретную зону напарника рассказчика, прямо говорит: «Тебя хотел — да ведь не сунулся, сволочь!..» Ощущение, что товарищ умер «вместо тебя», широко описано как «чувство вины выжившего» применительно к узникам нацистских лагерей. Но у Шаламова знаменитая формула

Примо Леви

Примо Леви (1919–1987) — итальянский поэт, прозаик, переводчик. Участвовал в антифашистском Сопротивлении, в годы войны был арестован и отправлен в Освенцим, откуда был освобождён Советской армией. После войны вышла его первая книга о заключении в концлагере «Человек ли это?», в 1963-м — «Перемирие», рассказ о возвращении в Италию из заключения. Также Примо Леви был известен как переводчик текстов Кафки, Гейне, Киплинга и Леви-Стросса.

«выжили худшие — лучшие погибли все» теряет моралистическую окраску: «в лагере нет виноватых» — и вместе с тем нет невиновных, потому что лагерь неизбежно растлевает душу.

Данте пугались и уважали: он был в аду! Изобретённом им. А Шаламов был в настоящем. И настоящий оказался страшнее

Андрей Тарковский

Деконструированные сюжеты, имена и характеристики постоянно перераспределяются между героями, хотя реальные их прототипы часто известны. Единственный рассказ, не основанный на конкретном воспоминании и одновременно биографический, — «Шерри-бренди», воображаемое повествование о смерти Осипа Мандельштама в пересыльном лагере. При публикации в «Новом журнале» (№ 91, 1968) издатель отредактировал и сократил рассказ таким образом, что он стал выглядеть фактически как документальное свидетельство — в результате многие читатели обиделись за поэта, который в рассказе пренебрежительно отзывается о собственной прозе (на самом деле очень важной для Шаламова).

Шаламов читал «Шерри-бренди» в 1965 году на вечере памяти Мандельштама в МГУ, и его ответ на вопрос, «канонизирует ли он свою легенду» о смерти поэта, хорошо иллюстрирует его творческий метод: Шаламов, бывший на той же пересылке во Владивостоке за год до Мандельштама и не раз «доходивший» так же, как Мандельштам, клинически точно описывает смерть человека и поэта «от алиментарной дистрофии, а попросту говоря, от голода», пытаясь «представить с помощью личного опыта, что мог думать и чувствовать Мандельштам, умирая — то великое равноправие хлебной пайки и высокой поэзии, великое равнодушие и спокойствие, которое даёт смерть от голода, отличаясь от всех «хирургических» и «инфекционных» смертей».

Шаламов вылавливает фрагменты воспоминаний и, опираясь на память собственного искалеченного лагерем тела, не столько рассказывает историю, сколько воссоздаёт состояние, создавая «не прозу документа, а прозу, выстраданную как документ». На месте каждого из умерших мог или должен был быть он сам — так Шаламов в каком-то смысле разрешает парадокс Примо Леви: долг выжившего — свидетельствовать о катастрофе, но выжившие не являются настоящими свидетелями, поскольку составляют не правило, а неестественное исключение — «те же, кто видел Горгону, не вернулись, чтобы рассказать об

этом»

7

Юргенсон Л. Двойничество в рассказах Шаламова // Семиотика страха. Сборник статей / Сост. Н. Букс и Ф. Конт. М.: Русский институт: изд-во «Европа», 2005. С. 329–336.

.

Правда ли, что на Колыме невозможна доброта?

Шаламов прямым текстом утверждал, что нет — как и никакие иные благие чувства, не задерживающиеся в тонком мышечном слое доходяги: «Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания» («Сухим пайком»).

Но внимательное чтение «Колымских рассказов» этого не подтверждает. Напротив: в центре многих рассказов стоят именно акты человеческой доброты. Пожилой мастер спасает жизнь двум интеллигентам-доходягам, назвавшимся плотниками, чтобы пересидеть страшные морозы в тёплой мастерской («Плотники»). «Домино» — история о враче-заключённом Андрее Михайловиче, который спас героя от неизбежной гибели на золотом прииске, отправив на фельдшерские курсы (в действительности врача звали Андреем Максимовичем Пантюховым, он был заведующим вторым терапевтическим отделением в больнице «Бельчья»). В рассказе «Дождь» неизвестная проститутка («Ибо никаких других женщин, кроме проституток, в этих краях не бывало»), проходя мимо работающих в шурфе заключённых, помахала им рукой и крикнула, указывая им на небо: «Скоро, ребята, скоро!» «Я никогда её больше не видел, — говорит рассказчик, — но всю жизнь её вспоминал — как могла она так понять и так утешить нас» (женщина имела в виду, что солнце садится и близок конец трудового дня — а дальше не простираются желания заключённого). В том же сборнике, в рассказе «Первая смерть», героиня того же эпизода получает имя, Анна Павловна, становится секретаршей начальника прииска и гибнет от рук приискового следователя Штеменко.

«Помнить зло раньше добра. Помнить всё хорошее — сто лет, а всё плохое — двести» — так Шаламов формулирует своё кредо, и, однако, всю жизнь помнит доброе слово, сказанное вольной женщиной измученной бригаде.

Есть, наверно, дела и похуже, чем обедать человечьим трупом

Варлам Шаламов

Он говорит, что в лагере нет любви и дружбы, но рассказ «Заклинатель змей» написан им как бы за другого, задумавшего этот рассказ и умершего з/к (с говорящим литературным именем Андрей Платонов), потому что автор его любил и вспоминал.

Мельчайшие проявления доброты закрепляются в памяти именно как эксцессы на фоне узаконенного ада. На них нельзя рассчитывать ни в других, ни в себе, нет никакой закономерности, позволяющей человеку сохраниться нравственно, разве что одна, которую можно вывести из суммы шаламовских рассказов: умереть заранее, отречься от надежды.

Фрида Вигдорова, прочитав «Колымские рассказы» в самиздате, писала о них автору: «Они самые жестокие из всех, которые я читала. Самые горькие и беспощадные. Там люди без прошлого, без биографии, без воспоминаний. Там говорится, что беда не объединяет людей, человек думает только о том, чтоб выжить. Но почему же закрываешь рукопись с верой в честь, добро, человеческое достоинство?» — на что Шаламов отвечал: «Я пытался посмотреть на своих героев со стороны. Мне кажется, дело тут в силе душевного сопротивления тем силам зла, в той великой нравственной пробе, которая неожиданно, случайно для автора и его героев оказывается положительной

пробой»

8

Знамя. 1993. № 5. С. 133.

.

В этой великой пробе, как писал он в заметке «Что я видел и понял в лагере», он оказался крепче, чем сам ожидал: «никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса».

В рассказе «Плотники» герой даёт себе слово, что никогда не согласится на сытную должность бригадира, чтобы «не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятия». Как заметил в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын, Шаламов был живым опровержением собственной пессимистической концепции.

Как герой Шаламова относится к религии?

Шаламов был сыном, внуком, правнуком священников, но сам он не был религиозен и всячески подчёркивает это в «Колымских рассказах». Отчасти причиной этому была внутренняя полемика с отцом, которую он вёл всю жизнь. Однако отец Шаламова в 1920-е годы примкнул к движению

обновленцев

Обновленчество — послереволюционное движение в русском православии. Его целью было модернизировать богослужения и сделать управление Церковью более демократическим. В 1920-е годы обновленцев официально признавала советская власть, однако вскоре движение подверглось репрессиям и перед войной было ликвидировано.

, и эта — бунтарская — сторона религиозной жизни Шаламову как раз импонировала. В стихотворении «Аввакум в Пустозерске» Шаламов явно отождествляет себя с мучеником раскола. Аллюзия станет понятнее, если учесть, что Шаламов в определённом смысле тоже пострадал «за старый обряд» — он принадлежал к антисталинской оппозиции и первый свой срок в 1929 году получил за печатание в подпольной типографии листовок под названием «Завещание Ленина». Но в целом религия для него — символ сопротивления человеческого духа расчеловечивающей государственной машине:

…Наш спор — о свободе,

О праве дышать,

О воле Господней

Вязать и решать.

С высоты своего лагерного опыта Шаламов не переоценивал способность как интеллигенции, так и «народа» противостоять нравственному распаду в колымском аду: «Религиозники, сектанты — вот кто, по моим наблюдениям, имели огонь душевной твёрдости». Вероятно, потому, что нравственное растление «было процессом, и процессом длительным, многолетним. Лагерь — финал, концовка, эпилог». У «религиозников» был опыт духовного сопротивления ещё в прежней советской жизни, и сопротивление это было повседневной привычкой, дисциплиной. В рассказе «Апостол Павел» столяр Адам Фризоргер, в прошлом пастор («не было человека мирнее его»), ни с кем не заводящий ссор и молящийся каждый вечер, ошибочно включил апостола Павла в число двенадцати апостолов — учеников Христовых. Поправленный рассказчиком, он чуть не сошёл с ума, пока не вспомнил наконец настоящего забытого им двенадцатого апостола — Варфоломея: «Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. <…> Но это хорошо, что вы поправили меня. Всё будет хорошо». Почему именно Варфоломея — можем попробовать догадаться. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит о нём «Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства», — рассказчик у Шаламова замечает: «Ничего притворного не было в голосе Фризоргера». Фризоргер — образец простодушной и кроткой веры, и в каком-то смысле он получает по вере его, то есть всё оказывается «хорошо»: рассказчик сжигает в печке заявление любимой дочери Фризоргера, отрёкшейся от отца как от врага народа, — он хочет уберечь старика от этого последнего удара. Апостолом Павлом в этой вольной интерпретации оказывается сам рассказчик, для которого эта ситуация становится своего рода

«дорогой в Дамаск»

Эпизод жития апостола Павла, до крещения носившего имя Савл и преследовавшего христиан. Однажды на пути в Дамаск он услышал голос Христа, спрашивающий: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» — после чего ослеп на три дня. В Дамаске Савл исцелился и принял крещение под именем Павла. Обычно «путём в Дамаск» называют некое поворотное событие в жизни.

: он не обращается в веру, но зрелище неподдельной чужой доброты побуждает его самого проявить доброту и жалость к другому — чувства, как сам он утверждает, в лагере почти невозможные.

Понять суть шаламовского отношения к религии позволяет рассказ «Необращённый» из книги «Левый берег» (поскольку собственно «Колымские рассказы» — первый сборник — представляют собой как бы экспозицию, первый круг лагерного ада, многие поднятые там темы проясняются в следующих сборниках). Заведующая больницей, где герой Шаламова проходит фельдшерскую практику, склоняет его к вере. И хотя ответ, скорее всего, повлияет на её решение (станет ли герой фельдшером или вернётся на гибельный золотой прииск), он спорит с ней: «Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?» — и возвращает ей Евангелие, которому предпочитает томик Блока.

«У каждого человека здесь было своё самое последнее, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали» («Выходной день»): для заключённого священника таким «последним» становится литургия Иоанна Златоуста, Шаламов же не разделяет его веры, но понимает. У него есть своя религия — любимые стихи.

Что значит для Шаламова природа?

«Природа на Севере не безразлична, не равнодушна — она в сговоре с теми, кто послал нас сюда» («Детские картинки»). Северная природа красива, но Шаламов не любуется пейзажем; зато он везде пишет про мороз, который пробирает до костей и даже хуже голода. В рассказе «Плотники» герой притворяется, что владеет ремеслом, чтобы попасть с общих работ в мастерскую, — он знает, что скоро будет разоблачён, но даже два дня в тепле становятся вопросом выживания: «послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов — зима уже кончилась».

Человек, замечает Шаламов, умудряется жить в условиях, в которых лошади не протягивают и месяца. Не благодаря надежде (её нет), а только благодаря физической цепкости: «Человек стал человеком не потому, что он божье создание, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что он был физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил своё духовное начало успешно служить началу физическому» («Дождь»), — Шаламов парадоксальным образом как бы соглашается с государством, в глазах которого «человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго» («Сухим пайком»). В рассказе «Сука Тамара» собака умиляет зэков «нравственной твёрдостью», поскольку не ворует еду (в отличие от них) и, добавим, бросается на конвоиров (у зэков нет даже мысли о сопротивлении). В конце собака закономерно гибнет: можно сделать моралистический вывод, что выживание в лагере — грех, потому что его неизбежная цена — нравственный компромисс. Но Шаламов антиморалистичен. Он не осуждает интеллигента, который рабски чешет пятки Сенечке-блатарю,

противопоставляет

9

Лейдерман Н. «…В метельный, леденящий век» // Урал. 1992. № 3.

ему не другого героя (героев на Колыме быть не может), а ту же природу, стойкое северное дерево стланик, способное всё пережить и подняться. «Натуралистическое», по видимости, описание, пейзажная картинка по мере развёртывания превращается в философскую параболу: речь, оказывается, идёт о мужестве, упрямстве, терпении, неистребимости

надежды»

10

Сухих И. Жизнь после Колымы // Знамя. 2001. № 6. С. 198–207.

— надежды, саму возможность которой Шаламов последовательно отрицает в «Колымских рассказах».

Природа у Шаламова — часто аллегория. Первый текст «Колымских рассказов» — краткий этюд, или стихотворение в прозе, «По снегу», о том, как заключённые цепочкой протаптывают тропу: «Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стёжка, а не дорога, — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. <…> Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след», — и неожиданное заключение: «А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели».

По мнению Леоны Токер, последняя фраза переводит этот обыденный сюжет лагерной жизни в аллегорию: снег превращается в белую страницу. Речь идёт не только о преемственности между разными авторами, пережившими ГУЛАГ, и их свидетельствами, но и о внутренней организации «Колымских рассказов», где каждый последующий текст призван оставить «новый след» в авторском видении пережитого — как писал автор в своём программном эссе «О прозе», «все рассказы стоят на своём месте».

Почему поссорились Варлам Тихонович и Александр Исаевич?

Начинались отношения вполне идиллически. Шаламов и Солженицын познакомились в 1962 году в редакции «Нового мира». Писатели состояли в восхищённой взаимной переписке и пытались дружить до 1966 года, но взаимное охлаждение назревало. Разрыв произошёл после того, как Шаламов отказался стать, по просьбе Солженицына, соавтором «Архипелага», и в истории литературы два главных русских лагерных писателя остались антагонистами. Что же произошло?

Очевидна литературная ревность или по крайней мере потребность Шаламова существовать в литературе как самостоятельная «единица», а не в тени Солженицына, монополизировавшего лагерную тему — и, по мнению Шаламова, хуже с ней знакомого. В невероятно комплиментарном письме об «Иване Денисовиче» Шаламов всё же указывал Солженицыну, что лагерь его — не совсем настоящий: «Около санчасти ходит кот — тоже невероятно для настоящего лагеря, — кота давно бы съели. <…> Блатарей в Вашем лагере нет! Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами. <…> Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в своё время».

Солженицын признавал, что опыт его несравним с шаламовским: «Я считаю Вас моей совестью и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано как малодушие, приспособленчество». Шаламов откликнулся на просьбу даже слишком буквально — уже после смерти Шаламова были опубликованы его дневниковые записи, где Солженицын назван «дельцом»: «Солженицын — вот как пассажир автобуса, который на всех остановках по требованию кричит во весь голос: «Водитель! Я требую! Остановите вагон!» Вагон останавливается. Это безопасное упреждение

необычайно»

11

Шаламов В. Из записных книжек. Разрозненные записи <1962–1964 гг.> // Знамя. 1995. № 6.

. Шаламов полагал, что Солженицын изображает лагерь слишком благостно из конъюнктурных соображений, и упрекал его в «пророческой деятельности».

Как замечает, однако, Яков Клоц, «маска соцреализма, взятая Солженицыным «напрокат» у официальной литературной догмы и ловко примеренная автором, разбиравшимся в правилах игры, — только она и могла сделать возможной публикацию повести в советской печати. <…> …Именно в этом эзоповом сочетании правдивого и дозволенного заключается великое достижение Солженицына, сумевшего достучаться до массового читателя». Возможно, таким путём Солженицын решал ту же литературную задачу, что и Шаламов, — найти «протокол для трансляции нечеловеческого лагерного опыта в нечто, доступное человеческому

восприятию»

12

Михайлик Е. Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым // Шаламовский сборник: Вып 3. / Сост. В. В. Есипов. Вологда: Грифон, 2002. C.101–114.

. В «Одном дне Ивана Денисовича» на «не совсем настоящий» лагерь, где «жить можно», постоянно падает тень лагеря настоящего — Усть-Ижмы, где Шухов доходил и потерял зубы от цинги, блатные терроризировали политических, а за неосторожное слово давали новый срок. И Шаламов этот проблёскивающий «настоящий» лагерный ужас отмечал и приветствовал, называя «Ивана Денисовича» произведением глубоким, точным и верным — и, судя по всему, некогда надеясь на повесть как на ледокол, который проложит путь в советскую литературу его собственной бескомпромиссной правде. Позднее, впрочем, называл Солженицына в записных книжках графоманом и авантюристом, а Солженицын отдарился в мемуарах, написав, что его «художественно не удовлетворили» рассказы Шаламова: «не хватало характеров, лиц, прошлого этих лиц и какого-то отдельного взгляда на жизнь у

каждого»

12

Солженицын А. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. Рубрика «Дневник писателя».

.

В 1972 году в самиздате и в сноске к «Архипелагу ГУЛАГ» Солженицын с горечью отреагировал на то, что он счёл отступничеством Шаламова, — его письмо в «Литературную газету»: «…Отрёкся (зачем-то, когда уже все миновали угрозы): «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью». Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что — умер Шаламов». Шаламов, узнав об этом, в последнем, неотправленном письме язвительно называл Солженицына «орудием холодной войны». Видимо, печальная правда в том, что писатели просто были несовместимы почти во всём — идеологически, эстетически, человечески, — и попытка их сближения объяснялась общим опытом, который в конечном счёте они не поделили.

Почему Шаламов осудил зарубежную публикацию «Колымских рассказов»?

23 февраля 1972 года в «Литературной газете» появилось открытое письмо Варлама Шаламова. Как пишет Шаламов, антисоветская русскоязычная западная пресса, западногерманский

«Посев»

Общественно-политический антисоветский журнал, выходящий с 1945 года. Орган народно-трудового союза российских солидаристов, политической организации русской эмиграции. Кроме новостей и аналитики в журнале публиковались произведения Варлама Шаламова, Бориса Пастернака, Василия Гроссмана и Александра Бека.

и нью-йоркский

«Новый журнал»

Литературно-публицистический эмигрантский журнал, выходящий в США с 1942 года. Его авторами в разные годы были Иван Бунин, Владимир Набоков, Иосиф Бродский, Александр Солженицын и Варлам Шаламов

, решила «воспользоваться его честным именем советского писателя и советского гражданина» и публикует «Колымские рассказы» в своих «клеветнических изданиях», сам он никогда с такими изданиями не сотрудничал и впредь не намерен, а попытка выставить его «подпольным антисоветчиком», «внутренним эмигрантом» — клевета, ложь и провокация.

Позиция и самый слог этого письма могут потрясти неподготовленного читателя, привыкшего видеть в Шаламове несгибаемого противника советского режима и тонкого художника слова: «омерзительная змеиная практика», требующая «бича, клейма»; «зловонный антисоветский листок». Потрясены были и современники Шаламова, хорошо помнившие пренебрежительные отзывы Шаламова о «покаянных письмах» Пастернака (прежнего его кумира) после западной публикации «Доктора Живаго», а также его письмо в поддержку Андрея Синявского и Юлия Даниэля (в 1966 году приговорённых соответственно к семи и пяти годам лагерей за публикацию «клеветнических» произведений в тамиздате под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак). В

«Белой книге»

Сборник материалов по делу Андрея Синявского и Юлия Даниэля, составленный правозащитником Александром Гинзбургом в 1966 году. Гинзбург лично принёс копию рукописи в приёмную КГБ с требованием обменять книгу на освобождение писателей. В 1967 году был осуждён на пять лет лагерей, а «Белая книга» была опубликована за границей.

Александра Гинзбурга Шаламов восхищался стойкостью обвиняемых, которые «от начала до конца… не признавали себя виновными и приняли приговор как настоящие люди», не раскаиваясь. Особенно ставили писателю в вину фразу «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью…», прочитанную как отречение от собственного творчества и предательство по отношению к другим жертвам ГУЛАГа. Старый лагерный друг Шаламова Борис Лесняк вспоминал: «Язык этого письма рассказал мне обо всём, что случилось, он — неопровержимая улика. Таким языком Шаламов изъясняться не мог, не умел, не был способен».

Колыма каждого делает психологом

Варлам Шаламов

Высказывались предположения, что письмо было подделкой, что Шаламова заставили его подписать. Писатель их опровергал: «Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому». Своё решение писатель объяснял тем, что ему «надоело причисление его к человечеству». Как замечает

Сергей Неклюдов

Сергей Юрьевич Неклюдов (1941) — фольклорист, востоковед. Крупнейший исследователь эпоса монгольских народов, исследователь структуры волшебных сказок. Работал в Институте мировой литературы, был редактором журнала о русском фольклоре «Живая старина». В настоящее время профессор Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ.

, Шаламов «был очень некорпоративный человек, не желавший сливаться ни с какой группой, даже издали и симпатичной ему. Он не хотел стоять ни с кем в одном ряду. Это касалось не только, скажем, Союза писателей, в который он поначалу вступать не собирался по идеологическим соображениям, но и леворадикальных кругов, как сейчас бы сказали, диссидентских, к которым он также относился

настороженно»

14

Неклюдов С. Третья Москва // Шаламовский сборник. Вып. 1. / Сост. В. В. Есипов. Вологда, 1994. С. 162–166.

. По мнению Неклюдова, Шаламов не хотел печататься за рубежом, потому что желал получить репарацию и признание от родины, которая обошлась с ним так бесчеловечно, отстоять своё право писателя говорить читателю-соотечественнику правду.

Отчасти Шаламов всё-таки пытался улучшить письмом своё положение. Драматург Александр Гладков записал в дневнике в 1972 году с его слов, что письмо первоначально предназначалось для приёмной комиссии ССП и лишь потом попало в газету. Друг Шаламова Борис Лесняк вспоминает слова писателя: «А как ты считаешь: я могу прожить на семьдесят рублей пенсии? После напечатания рассказов в «Посеве» двери всех московских редакций для меня оказались закрытыми. <…> Пустили, сволочи, рассказы в розлив и на вынос. Если бы напечатали книгой! Был бы другой разговор…» Последнее — художественное — соображение очень важно: «Колымские рассказы» композиционно организованы согласно авторскому замыслу, это цельное произведение. «В этом сборнике, — писал Шаламов, — можно заменить и переставить лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны стоять на своих местах».

Самое остроумное соображение о мотивах Шаламова

предложила

15

Toker, L. Samizdat and the Problem of Authorial Control: The Case of Varlam Shalamov // Poetics Today. 2008. 29 (4). Pp. 735–758. Перевод с английского Марии Десятовой под редакцией автора.

израильская исследовательница Леона Токер: письмо в «Литературную газету» было не актом публичного раскаяния и отречения от «Колымских рассказов», а попыткой проконтролировать их судьбу. Учитывая, что произведениям, выходившим в тамиздате и самиздате, дорога в официальные издания оказалась заказана, можно предположить, что таким способом Шаламов, наоборот, привлекает внимание к своим «Колымским рассказам», в зашифрованном виде протащив в официальную советскую печать первое и последнее упоминание о самом их существовании, а также их точное название и даже содержание (топоним «Колыма» говорил сам за себя), побуждая целевую аудиторию искать их в самиздате.

список литературы

- Берютти М. Варлам Шаламов: литература как документ // К столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Материалы конференции. М., 2007. C. 199–208.

- Варлам Шаламов в свидетельствах современников. Сборник. Личное издание, 2011.

- Дубин Б. Протокол как букварь с картинками // Сеанс. 2013. № 55/56. С. 203–207.

- Есипов В. Варлам Шаламов и его современники. Вологда: Книжное наследие, 2007.

- Клоц Я. Варлам Шаламов между тамиздатом и Союзом советских писателей (1966–1978). К 50-летию выхода «Колымских рассказов» на Западе.

- Лейдерман Н. «…В метельный, леденящий век» // Урал. 1992. № 3.

- Михайлик Е. Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым // Шаламовский сборник: Вып 3. / Сост. В. В. Есипов. Вологда: Грифон, 2002. C.101–114.

- Неклюдов С. Третья Москва // Шаламовский сборник. Вып. 1. / Сост. В. В. Есипов. Вологда, 1994. С. 162–166.

- Некрасов В. Варлам Шаламов. Публикация Виктора Кондырева. Рукопись хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). Ф. 1505. Ед. хр. 334. 10 л. Эл. ресурс: http://nekrassov-viktor.com/Books/Nekrasov-Varlam-Shalamov.aspx

- Подорога В. Дерево мёртвых: Варлам Шаламов и время ГУЛАГа (Опыт отрицательной антропологии) // НЛО. 2013. № 120.

- Рогинский А. От свидетельства к литературе // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. Сб. статей / Сост. и ред. С. М. Соловьёв. М.: Литера, 2013. С. 12–14.

- Синявский А. О «Колымских рассказах» Варлама Шаламова. Срез материала // Синявский А. Д. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С. 337–342.

- Солженицын А. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. Рубрика «Дневник писателя».

- Соловьёв С. Олег Волков — первый рецензент «Колымских рассказов» // Знамя. 2015. № 2. С. 174–180.

- Сухих И. Жизнь после Колымы // Знамя. 2001. № 6. С. 198–207.

- Фомичёв С. По пушкинскому следу // Шаламовский сборник. Вып. 3 / Сост. В. В. Есипов. Вологда: Грифон, 2002.

- Шаламов В. Из записных книжек. Разрозненные записи <1962–1964 гг.> // Знамя. 1995. № 6.

- Шаламов В. О прозе // Собрание сочинений: В 4 т. М.: Худож. лит.: Вагриус, 1998.

- Юргенсон Л. Двойничество в рассказах Шаламова // Семиотика страха. Сборник статей / Сост. Н. Букс и Ф. Конт. М.: Русский институт: изд-во «Европа», 2005. С. 329–336.

- Toker, L. Samizdat and the Problem of Authorial Control: The Case of Varlam Shalamov // Poetics Today. 2008. 29 (4). Pp. 735–758. Перевод с английского Марии Десятовой под редакцией автора.

English

-

Новости

-

События

-

-

Биография

-

Документы

-

-

Сочинения

-

Именной указатель

-

Рукописи

-

-

О Шаламове

-

Воспоминания

-

Исследования

-

Фотоархив

-

Аудиозаписи

-

Фильмы

-

Критика

-

Библиография

-

-

Контекст

-

Музеи

-

О сайте

-

Тематический каталог

-

Авторский каталог

-

Связь

Рассылка новостей

Наш сайт подключен к Orphus.

Если вы заметили опечатку, выделите слово и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Аутентичная электронная публикация рукописей В.Т. Шаламова выполняется

на средства гранта РГНФ No. 11-04-12055в.

| Колымские рассказы | |

| Жанр: |

рассказ |

|---|---|

| Автор: |

Варлам Шаламов |

| Язык оригинала: |

русский |

| Год написания: |

1954-1962 |

| Публикация: |

1966-1967[1] |

Колымские рассказы — первый сборник рассказов Варлама Шаламова, в котором отражена жизнь заключённых ГУЛага. Сборник создавался с 1954 по 1962 год, после возвращения Шаламова с Колымы.

Колымские рассказы знакомят читателя с жизнью заключённых ГУЛАГа и являются художественным осмыслением всего увиденного и пережитого Шаламовым за 13 лет проведённых им в заключении на Колыме (1938—1951)[2].

Содержание

- 1 Особенности жанра и проблематика

- 2 Обстоятельства публикации

- 3 Содержание

- 4 Персонажи

- 5 Примечания

- 6 Ссылки

Особенности жанра и проблематика

Шаламов, не приемля классическую традицию построения рассказа, утвердил новый жанр, краеугольным камнем которого стало документальное свидетельство. Объединение документальности и художественности[3].

«Колымские рассказы» — это поиски нового выражения, а тем самым и нового содержания. Новая, необычная форма для фиксации исключительного состояния, исключительных обстоятельств, которые, оказывается, могут быть и в истории, и в человеческой душе. Человеческая душа, её пределы, её моральные границы растянуты безгранично — исторический опыт помочь тут не может.

Право на фиксацию этого исключительного опыта, этого исключительного нравственного состояния могут иметь лишь люди, имеющие личный опыт.

Результат — «Колымские рассказы» — не выдумка, не отсев чего-то случайного — этот отсев совершён в мозгу, как бы раньше, автоматически. Мозг выдаёт, не может не выдать фраз, подготовленных личным опытом, где-то раньше. Тут не чистка, не правка, не отделка — всё пишется набело. Черновики — если они есть — глубоко в мозгу, и сознание не перебирает там варианты, вроде цвета глаз Катюши Масловой — в моём понимании искусства — абсолютная антихудожественность. Разве для любого героя «Колымских рассказов» — если они там есть — существует цвет глаз? На Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз, и это не аберрация моей памяти, а существо жизни тогдашней.

«Колымские рассказы» — фиксация исключительного в состоянии исключительности. Не документальная проза, а проза, пережитая как документ, без искажений «Записок из Мёртвого дома». Достоверность протокола, очерка, подведённая к высшей степени художественности, — так я сам понимаю свою работу. В «Колымских рассказах» нет ничего от реализма, романтизма, модернизма. «Колымские рассказы» — вне искусства, и всё же они обладают художественной и документальной силой одновременно[4].

Проблематику своего произведения В. Шаламов формулировал следующим образом:

«„Колымские рассказы“ — это попытка поставить и решить какие-то важные нравственные вопросы времени, вопросы, которые просто не могут быть разрешены на другом материале. Вопрос встречи человека и мира, борьба человека с государственной машиной, правда этой борьбы, борьбы за себя, внутри себя — и вне себя. Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда»[5].

Обстоятельства публикации

Впервые четыре «Колымских рассказа» вышли на русском языке в нью-йоркском «Новом журнале» в 1966 году[6].

Позднее 26 рассказов Шаламова, преимущественно из сборника «Колымские рассказы», были опубликованы в 1967 г. в Кёльне (Германия) на немецком языке, под заглавием «Рассказы заключённого Шаланова».[1] Через два года перевод одноимённого издания с немецкого появился и во Франции.[7] Позднее число публикаций «Колымских рассказов», с исправленной фамилией автора, увеличилось.

В 1970 г. они были опубликованы в радикальном антисоветском эмигрантском[8] журнале «Посев»[1]. Это и привело к тому, что Шаламов попал в «чёрные списки».

Шаламов отвергал ориентированную, по его мнению, на поддержку западных спецслужб[1] стратегию советского диссидентского движения, называя ситуацию в которой оно действует «беспроигрышным спортлото американской разведки»[1]; он не стремился публиковаться за рубежом, его главной целью всегда являлась публикация на родине[9]. Публикация «Колымских рассказов» против воли их автора на Западе, отсекая возможность печататься на родине[1], была тяжело перенесена Шаламовым. Вот, что об этом вспоминала его подруга И. П. Сиротинская:

Книжку «Московские облака» никак не сдавали в печать. Варлам Тихонович бегал и советовался в «Юность» — к Б. Полевому и Н. Злотникову, в «Литгазету» к Н. Мармерштейну, в «Советский писатель» — к В. Фогельсону. Приходил издёрганный, злой и отчаявшийся. «Я в списках. Надо писать письмо». Я сказала: «Не надо. Это — потерять лицо. Не надо. Я чувствую всей душой — не надо».

— Ты Красная шапочка, ты этот мир волков не знаешь. Я спасаю свою книжку. Эти сволочи там, на Западе, пускают по рассказику в передачу. Я никаким «Посевам» и «Голосам» своих рассказов не давал.

Он был почти в истерике, метался по комнате. Досталось и «ПЧ»[10]:

— Пусть сами прыгают в эту яму, а потом пишут петиции. Да, да! Прыгай сам, а не заставляй прыгать других.[11]

В результате в 1972 году Шаламов был вынужден прибегнуть к написанию письма протеста[12], которое многими было воспринято как признак гражданской слабости автора и его отречение от «Колымских рассказов»[13][1]. Между тем, архивные данные[12], воспоминания близких, переписка[14] и современные исследования[1] позволяют судить о том, что Шаламов был последователен и абсолютно искренен в своём обращении к редакции «Литературной газеты»[12].

При жизни Шаламова в СССР не было напечатано ни одного его рассказа о ГУЛАГе. В 1988 году, в разгар перестройки, в журналах начали появляться «Колымские рассказы», а их первое отдельное издание вышло только в 1989 году, через 7 лет после смерти писателя[15].

Содержание

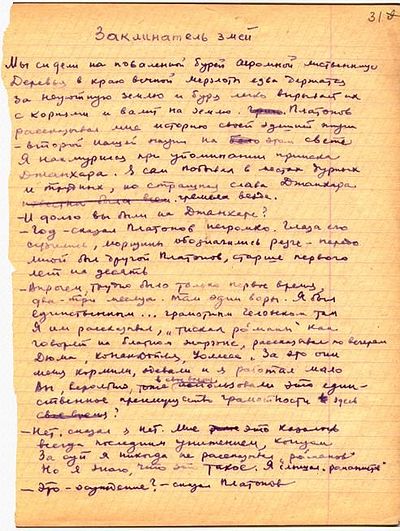

Рукопись рассказа «Заклинатель змей»

- По снегу

- На представку

- Ночью

- Плотники

- Одиночный замер

- Посылка

- Дождь

- Кант

- Сухим пайком

- Инжектор

- Апостол Павел

- Ягоды

- Сука Тамара

- Шерри-бренди

- Детские картинки

- Сгущенное молоко

- Хлеб

- Заклинатель змей

- Татарский мулла и чистый воздух

- Первая смерть

- Тетя Поля

- Галстук

- Тайга золотая

- Васька Денисов, похититель свиней

- Серафим

- Выходной день

- Домино

- Геркулес

- Шоковая терапия

- Стланик

- Красный крест

- Заговор юристов

- Тифозный карантин

Персонажи

Всем убийцам в рассказах Шаламова дана настоящая фамилия. [16]

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Валерий Есипов «Шаламов и Солженицын: один на один в историческом пространстве» // Есипов В.В. Варлам Шаламов и его современники. – Вологда, издательство Книжное наследие, 2007. — С. 105-178.

- ↑ Биография Варлама Шаламова, сост. И. П. Сиротинской, уточнения и дополнения — В. В. Есипова

- ↑ Мирей Берютти «Варлам Шаламов: литература как документ» //К столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Материалы конференции. — М., 2007. — C. 199—208.

- ↑ Варлам Шаламов «О моей прозе» // Собрание сочинений: В 4-х т. /. М.: Худож. лит.: ВАГРИУС, 1998.

- ↑ Варлам Шаламов «О прозе» // Собрание сочинений: В 4-х т. /. М.: Худож. лит.: ВАГРИУС, 1998.

- ↑ Майкл Никольсон «Открытие, которого он не знал» // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов — Вологда, 1994. — С. 211—215.

- ↑ Мирей Берютти «Крест его судьбы»: Из выступления на Шаламовских чтениях 1991 г. // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов — Вологда, 1994. — С. 230—235.

Невозможно обойти один печальный факт. Еще в 1969 году был выпущен в Париже маленький сборник рассказов некоего Шаланова. Фамилия была искажена, а текст был переведён на французский язык… с немецкого! Мы были поражены. Навсегда запомнилась суровая красота этой прозы; я стала искать в русских журналах эмиграции другие рассказы, которые выходили изредка…

- ↑ Народно-трудовой союз российских солидаристов

- ↑ Сергей Неклюдов «Третья Москва» // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов — Вологда, 1994. — С. 162—166.

Ни в каких акциях политического характера он не участвовал; мне вспоминается лишь одно исключение из этого — его письмо по поводу процесса Синявского и Даниэля. Он совсем не стремился к публикации своих вещей за рубежом, причем не только из осторожности, естественной в его положении. Он хотел, чтобы именно на родине, где жизнью его распорядились столь бесчеловечно, ему не просто разрешили дотянуть и додышать, но чтобы общество признало свою страшную вину перед ним и вернуло ему естественное право поэта — говорить на своем языке правду своему народу.

- ↑ И. П. Сиротинская «Мой друг Варлам Шаламов» — М., 2006. — С. 6-167.:

В его записях 70-х годов, сделанных для себя, разговорах с самим собой мелькает часто упоминание о «ПЧ». «ПЧ» — «прогрессивное человечество». Варлам Тихонович, конечно, не имел в виду истинно прогрессивных общественных деятелей, но ту шумную публику, которая бурно примыкает к каждому общественному, в том числе и прогрессивному начинанию. У «ПЧ» — мало серьёзного дела, много амбиции, сенсации, шума, слухов. Оно легковесно — дунь ветерок, и нет пышной и шумной деятельности этих прогрессивных деятелей.

«Я им нужен мертвецом, — говорил Варлам Тихонович, — вот тогда они развернутся. Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН».

Только годы спустя я убедилась, как прав был Варлам Тихонович, как проницателен. Тогда к этим словам я относилась чуть скептически. Мне казалось, он преувеличивает, сгущает краски, когда говорит, что «„ПЧ“ состоит наполовину из дураков, наполовину — из стукачей, но — дураков нынче мало».

- ↑ И.П. Сиротинская «Мой друг Варлам Шаламов» — М., 2006. — С. 6-167.

- ↑ 1 2 3 Варлам Шаламов. Письмо в Литературную Газету // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов, 1994. — 248 с.

- ↑ В. Есипов «Традиции русского Сопротивления» // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов — Вологда, 1994. — С. 183—194.

- ↑ Варлам Шаламов. Из Письма к Л. И. Тимофееву:

Главный смысл моего письма в «Литературную газету» в том, что я не желаю сотрудничать с эмигрантами и зарубежными благодетелями ни за какие коврижки, не желаю искать зарубежной популярности, не желаю, чтобы иностранцы ставили мне баллы за поведение.

- ↑ Первые публикации «Колымских рассказов» в СССР

- ↑ Варлам Шаламов Записные книжки, ед. хр. 44, оп. 3 // Варлам Шаламов «Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела»., М. 2004—1072 с. Стр. 342

Ссылки

- Варлам Шаламов «Колымские рассказы»

- Исследования интертекстуальности «Колымских рассказов»

- Исследования достоверности в рассказах Шаламова

18 июня 1907 года в Вологде родился Варлам Тихонович Шаламов – поэт и писатель, автор одного из самых страшных и уникальных произведений, посвященных сталинскому режиму и созданной им лагерной системе – собрания рассказов и очерков под общим названием «Колымские рассказы». Soyuz.Ru вспоминает историю создания главного труда писателя.

«Колымские рассказы» – своего рода энциклопедия жизни, страданий и смерти людей в лагерной империи под названием «Дальстрой» –состоит из шести книг: собственно «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка». Материалом для них стали наблюдения и воспоминания более чем за 16 лет подневольной работы на золотых приисках и угольных шахтах, а также в больницах для заключенных.

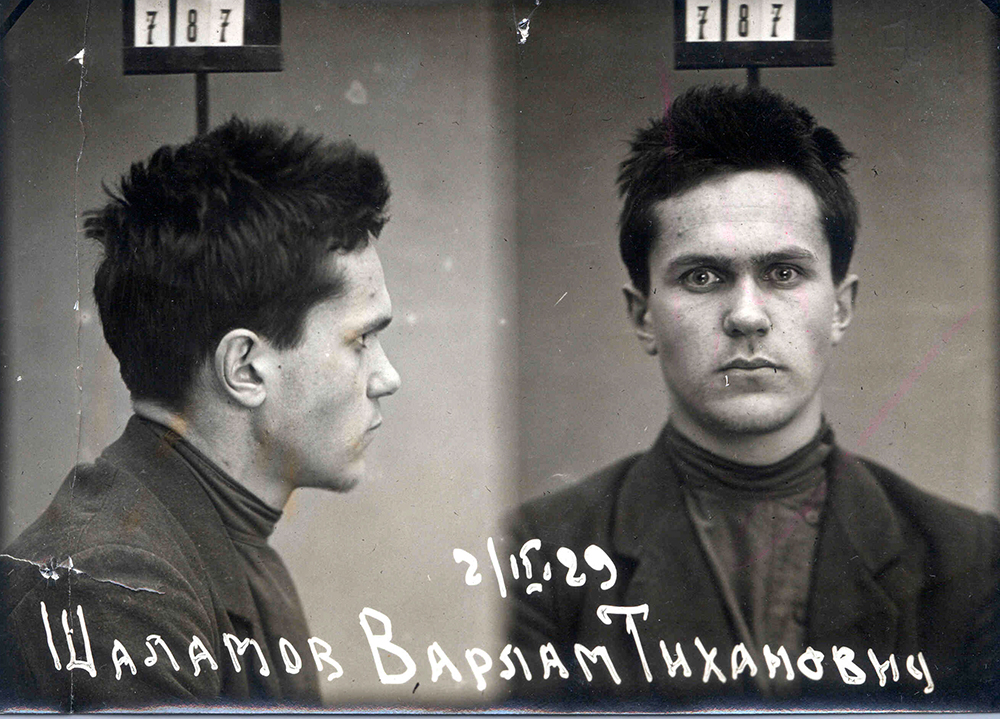

Варлам Шаламов во время ареста в 1929 году

Работу над книгой Шаламов начал в 1954, когда жил в Калининской области, работая мастером на торфоразработках. Он продолжил ее, переехав в Москву после реабилитации в 1956 году, а последнюю точку поставил в 1973. Тему своей книги Шаламов определил как «художественное исследование страшной реальности», «новое в поведении человека, низведенного до уровня животного», «судьба мучеников, не бывших и не умевших стать героями», себя же сравнивал с Плутоном, поднявшимся из ада. А свои книги характеризовал как «новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же время – преображенная действительность, преображенный документ».

«Доверие к беллетристике подорвано… Сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается только документом… Собственная кровь, собственная судьба – вот требование современной литературы», – писал Шаламов.

Значительная часть рассказов Шаламова в полной мере соответствует этому: большинство главных героев носят вымышленные фамилии, вроде Андреев или Крист, и в то же время очевидно автобиографичны, а многие из ситуаций с максимально возможной точностью воспроизводят реальность. Так, рассказ «Мой процесс» воспроизводит ситуацию суда военного трибунала над писателем в 1943 году в поселке Ягодное: точность писателя и его поразительная память была подтверждена документом, обнаруженным в 2000 году в магаданских архивах. Как отмечают исследователи, Шаламов в своем рассказе не только воспроизводит все фамилии участников суда, но и приводит в сжатом виде все их обвинения и показания.

Варлам Шаламов в редакции газеты «За ударничество», 1932 год

Сохраняя имена героев, писатель считал своей задачей не столько усилить эффект подлинности, сколько дать саму подлинность, сохранив свое отношение к герою и запечатлев его в истории в знак доброй или недоброй памяти. «Всем убийцам в моих рассказах дана настоящая фамилия», – признавался Шаламов, включив в их число не только оперуполномоченных НКВД и других представителей репрессивного аппарата, но и доносчиков и бригадиров, способных в любую минуту стать убийцами. Убийство в рассказах Шаламова пугающе обыденно – как, например, в рассказе «На представку»:

«Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров».

Певец из Харбина, исполняющий песни на четырех языках, превращается здесь в обслугу для воров, и то же самое происходит с другими интеллигентными героями Шаламова, которых независимо от настоящего имени презрительно называют Иванами Иванычами. И близость к ворам становится единственной гарантией того, что завтра тебя не зарежут за фуфайку и не обворуют на глазах у всех, во время бани или прямо во сне. Шаламовская правда о лагерях была настолько пугающей, что ни один из его рассказов не мог пройти советскую цензуру даже во время пика борьбы с культом личности: приукрашенно-идеализированная правда Солженицына многим оказалась ближе.

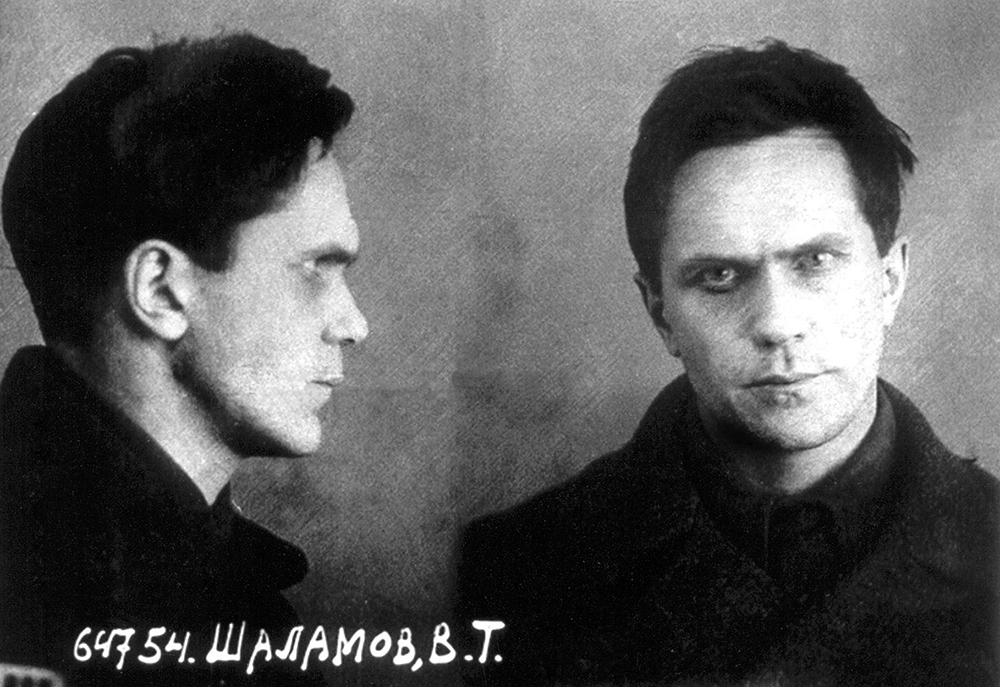

Варлам Шаламов во время ареста в 1937 году

Тем не менее писатель изредка выступал со своими рассказами на публике: один из них, «Шерри-бренди» прозвучал на вечере памяти поэта Осипа Мандельштама в мае 1965 года. Это, по словам автора, «почти клиническое описание смерти от алиментарной дистрофии, а попросту говоря, от голода» некоего поэта, под которым, собственно, и подразумевается Мандельштам. Истинные обстоятельства его смерти оказались известны лишь в 90-е годы, и сразу после появления рассказа в самиздате многие упрекали Шаламова в создании легенды, на что он отвечал так:

«В рассказе описана та самая пересылка во Владивостоке, на которой умирал Мандельштам и где автор рассказа был годом раньше. Здесь описана смерть человека. Разве этого мало? Здесь описана смерть поэта. Здесь автор пытался представить с помощью личного опыта, что мог думать и чувствовать Мандельштам, умирая. <…> Разве у меня нет нравственного права написать о смерти Мандельштама, это – долг мой. Кто осмелится назвать рассказ легендой?»

С 1966 года «Колымские рассказы», попав за границу, начинают систематически печататься в эмигрантских журналах и газетах: в 1972 году писатель на страницах московской «Литературной газеты» публично протестовал против этих публикаций, считая, что разрозненные публикации не дают полного впечатления о книге, к тому же делая их автора невольным сотрудником эмигрантской периодики: напомним, что печатание за границей автоматически делало автора непечатающимся и неприкасаемым на родине, а в ряде случаев могло привести к тюремному сроку, как то произошло с Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Тем не менее в 1978 году в лондонском издательстве Overseas Publications «Колымские рассказы» были наконец изданы единой книгой. Это произошло тоже без воли автора, но стало одной из немногих отрад в жизни уже тяжело больного Варлама Шаламова, который мечтал увидеть их именно в таком виде, пусть и за границей. На родине увидеть свои рассказы в печати ему не довелось: 17 января 1982 года писатель умер от крупозного воспаления легких, развившегося после того, как его варварским образом перевели из дома престарелых в интернат для людей, страдающих психическими отклонениями.

Варлам Шаламов, середина 60-х годов

Первая официальная подборка «Колымских рассказов» в СССР вышла только в середине 1988 года в журнале «Новый мир». С тех пор собрание неоднократно переиздавалось и отдельными книгами, и в составе больших однотомников. Неожиданно счастливой оказалась и судьба произведений Шаламова в кино: основанный на его рассказах мини-сериал «Завещание Ленина» в 2007 году был удостоен премии «Золотой орел», а в мае этого года стало известно о том, что о последних днях писателя снимут фильм «Сентенция». «Когда я увидел фотографии Шаламова в доме престарелых, понял, что это нужно сделать», – заявил режиссер и автор сценария Дмитрий Рудаков. Главную роль в фильме должен исполнить Петр Мамонов, которому не впервой играть людей не от мира сего – и не исключено, что история жизни Шаламова в его исполнении окажется не менее страшной и интересной, чем главная работа писателя.

Смотрите также документальный фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» (2014) Павла Печенкина, посвященный истории и причинам создания ГУЛАГа, а также судьбам тех, кто попал в эту бесчеловечную систему:

Рассказы Шаламова похожи на баланы, на распиленные на лесоповале брёвна. Каждый отрезок — рассказ. Но брёвен много, и все надо распилить. Кубометрами леса измеряются рассказы Шаламова. Тут и здоровый, крепкий человек не выдержит, поработав месяц-другой. А конца не видать. Люди валятся на лесоповале раньше деревьев. <…>

Над «Колымскими рассказами» веет дух смерти. Но слово «смерть» здесь ничего не означает. Ничего не передаёт. Вообще, надо сказать, смерть мы понимаем абстрактно: конец, все помрём. Представить смерть как жизнь, тянущуюся без конца, на истощении последних физических сил человека, — куда ужаснее. Говорили и говорят: «перед лицом смерти». Рассказы Шаламова написаны перед лицом жизни. Жизнь — вот самое ужасное. Не только потому, что мука. Пережив жизнь, человек спрашивает себя: а почему ты живой? В колымском положении всякая жизнь — эгоизм, грех, убийство ближнего, которого ты превзошёл единственно тем, что остался в живых. И жизнь — это подлость. Жить — вообще неприлично. У выжившего в этих условиях навсегда останется в душе осадок «жизни», как чего-то позорного, постыдного. Почему ты не умер? — последний вопрос, который ставится человеку… <…>

Героев, в общем-то, в рассказах Шаламова нет. Характеры отсутствуют: не до психологии. Есть более или менее равномерные отрезки «человеко-времени» — сами рассказы. Основной сюжет — выживание человека, которое неизвестно чем кончится, и ещё вопрос: хорошо это или плохо выжить в ситуации, где все умирают, преподнесённой как данность, как исходная точка рассказывания. Задача выживания — это обоюдоострая вещь и стимулирует и худшее, и лучшее в людях, но поддерживая интерес, как температуру тела, в повествовании Шаламова.

Читателю здесь трудно приходится. В отличие от других литературных произведений, читатель в «Колымских рассказах» приравнивается не к автору, не к писателю (который «всё знает» и ведёт за собой читателя), но — к арестованному. К человеку, запретному в условиях рассказа. Выбора нет. Изволь читать подряд эти короткие повести, не находя отдохновения, тащить бревно, тачку с камнем, Это проба на выносливость, это проверки человеческой (читательской в том числе) доброкачественности. Бросить книгу и вернуться к жизни можно. В конце-то концов, читатель — не заключённый! Но как жить при этом, не дочитав до конца? — Предателем? Трусом, не имеющим сил смотреть правде в глаза? Будущим палачом или жертвой положений, о которых здесь рассказывается? <…>

«Колымские рассказы» входят в подводную часть [айсберга ГУЛАГА]. Видя ледяную громаду, качающуюся на поверхности, нужно помнить, — что под нею, что заложено в основе? Там нет ничего. Нет смерти. Время остановилось, застыло. Историческое развитие не отражается во льду. Вот началась война, а что в результате? — уменьшение баланды. Победа над Германией? — новые заключённые. История — пустыня в «Вечном безразличии» лагеря. <…>

Рассказы Шаламова, применительно к человеку, — учебник «Сопромата». <…> Чтобы чувствовать предел. И поддаваясь мечтам и соблазнам, помнить, помнить — из чего мы сотканы. Для этого должен был кто-то подвести черту Колыме, черту человеку. С воздушными замками мы не устоим. Но, зная худшее, — можно ещё попробовать жить…

Варлам Тихонович Шаламов

Колымские рассказы

© В.Т. Шаламов, наследники, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

По снегу

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал, – воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, – человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога, – ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

На представку

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определенна и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» – самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки – вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры – классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготовляется мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала – склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).