Некогда народные сказки заменяли простому человеку школу. Сегодня чтение народных сказок стало уделом самых маленьких. Однако умеем ли мы правильно объяснять сказки, не рано ли отворачиваемся от них?

Православный писатель Александр Посохов в одной из своих публикаций говорит: «В «Репке» все существа, от дедки до кошки, суть тело, мышка — дух». Именно благодаря мышке, олицетворяющей собой силы Святого Духа, и справляются герои с репкой, вытягивая её из земли.

Далее Посохов пишет: «Иванушка-дурачок в русских сказках — это Плоть в предельном состоянии, пред-духовном». Такая же история приключилась и Емелей. Был он никем, а стал зятем царевым. Не воровством, не трудом высокое положение занял. Кажется, всё, что он умел — только сказать: «По щучьему велению, по моему хотению». Но раньше-то читали сказку по-другому, объясняю я своей дочери: «По Божьему хотению»! И нашим бабушкам было понятно, почему щука отблагодарила Емелю не единожды, а многократно. Прямо-таки повела его по жизни. Емеля «взял» щуку не только добротой, но и полнейшим к ней доверием! Рыба здесь олицетворяет высшую премудрость, Иисуса Христа, а волшебные слова молитву!

Об этом же пишет в 1923 году в журнале «Русская мысль» князь-эмигрант Евгений Николаевич Трубецкой: «Существует, например, целый христианский вариант известной народной сказки, где волшебная щука достается праведнику за усердную молитву». Это совсем иной уровень понимания смыслов русской народной сказки.

По мнению Трубецкого, «дурак», или «незнайко», стоит на пороге так называемого «иного царства». Найти это царство — высший идеал христианского русского народа. Именно через сказку и могут распространяться в семье и школе важнейшие православные понятие. Это особенно нужно теперь, когда американские мультфильмы заметно вытеснили из сознания и культуры детей отечественные мультфильмы, а переводная детская литература — российскую, литературные же сказки зачастую пишутся нерелигиозными авторами.

Неслучайно масон Уолт Дисней в своё время говорил: «Если мы не создадим американской анимации, нам не удастся воспитать Истинного Американца». И Дисней стал рассказывать нам наши же сказки, но по-своему, заметно преобразуя их, и, следовательно, американизируя национальное сознание.

Что мы можем противопоставить сегодня этой, своеобразной информационной интервенции? Только память о забытом. Правда, как пишет Трубецкой, «попытка узнать душу народа в его сказке» сталкивается с тем, что «национальное… почти всегда вариант общечеловеческого». Сказка «странствует, передается от народа к народу». «Единое мифологическое предание» зародилось ещё до разделения индоевропейского народа. А много после пополнялись сказки и новыми смыслами, которые Трубецкой называет «сверхсовременными». «В ней есть множество различных исторических наслоений, отражений различных исторических эпох, весьма отдаленных друг от друга». В иных сказках, например, богатырь назначается даже губернатором, а богатыри расстреливают бабу Ягу из ружей, упоминаются курьеры, жандармы, сенаторы, публикации в газетах.

Всё это, конечно, дает надежду и нам, современным детским писателям, что мы имеем право — обращаться к «устойчивым магическим преданиям», по-своему преобразуя их, осовременивая и дополняя. Однако следует избегать одной опасности. Недавно я прочитала в газете советы, которые давал Эдуард Успенский молодым авторам: брать русскую народную сказку и помещать её в наше время. Мол, очень простой путь сочинительства. Простой? Да. Но бережный ли? Как бы вторжением в народную сказку не уничтожить её главных, её христианских смыслов!

Есть и другие советчики. Когда-то в детстве отец рассказывал мне, как один писатель поучал другого: вместо «жили-были дед да баба», писать: «жили были два атома». И не семья у них была, а молекула. Конечно, это — лжеосовременивание, изменение сказки до её полной неузнаваемости, фактически до уничтожения самого фольклорного материала, сказочных архетипов, излюбленных образов.

Надо, видимо, так обращаться к истоку, чтобы, как пишет Трубецкой, не изменить «волшебной сущности сказки, унаследованной от глубокой древности». Ведь именно благодаря ней, «магическое предание» и стало «необычайно устойчиво», смогло передаваться без искажений на протяжении тысячелетий! «Образы эти не сохранились бы памятью народной, если бы не выражали не проходящих, неумирающих ценностей человеческой жизни».

Иначе говоря, дороги эти поэтические образы тем, что в зашифрованном виде несут в себе важнейшие, устойчивые духовные ценности народа. Нам ли их разрушать?!

Если Баба Яга подается народной мудростью как существо в одном случае злое, враждебное человеку, а в другом — относящееся к нему нейтрально или даже подсказывающее и помогающее, это не меняет главного свойства ведьмы — оставаться символом нечистой, темной силы, с какой христианину лучше не водиться. Поэтому, на мой взгляд, нельзя подменять эти знаки образом Бабы Яги — доброй волшебницы. А подмена такая в современной детской литературе осуществлена. Не только автором немецкой «Маленькой Бабы Яги», но и одним из самых интересных детских писателей России Дмитрием Емцом, в его сериале «Таня Гроттер».

Трубецкой отмечает и сказочный образ Кручины, Горя, Бессчастья, Печали, расшифровывая его как причину движения, творения жизни: «От бедности и скудости жизни происходит всё наше человеческое искание…» Человек вынужден впадать в творчество, отправляться на поиски подвигов, когда одолевает его «одна дума глубокая» — «как разогнать злую кручину», «чем жить поживать».

Но эта печаль — маета не только русского Иванушки, но и датского принца Гамлета. Устремление в «новое царство лучшего места искать» посещает и Чацкого. Из этой же неудовлетворенности видимой, материальной жизнью вся тоска-скука «лишних людей» русской литературы. И Онегин, и Печорин, и Обломов бессознательно узнаваемы нашим сердцем, выросшим на материале русской народной сказки. Это всё Иванушки, Емелюшки да Данилушки, лежащие на печи. Лежащие, вместо того, чтобы предавать себя бодрящей немцев, англичан и датчан практической деятельности созидания новых материальных ценностей. Деньги у наших «лишних» водятся, но душа всё равно тоскует.

Почему? В поисках ответа на этот важный вопрос герои и начинают свои приключения в романах и повестях. Наивно думать, что их душа просила одной социальной справедливости или революции, способной лишь перераспределить материальные богатства общества.

Поразительно, отмечает Трубецкой, что в сказке «Поди, туда — не знаю куда» тоскующего, неудовлетворенного жизнью купеческого сына пожалел даже царь. Уважая его тоску-маету, не стал наказывать за содеянную вину, лишь «назвал его Бездольным, велел приложить ему в самый лоб печать, ни подати, ни пошлины с него не спрашивать и, куда бы он ни явился, накормить его, напоить, на ночлег пустить…»

Можно задать себе и другой вопрос, почему в народных сказках так много радостных дураков. Ведь какой-нибудь Иван-дурак не просто лежит на печи, он ещё и песни поет! Не есть ли это выражение того, к чему призывал первохристиан апостол Павел: «Радуйтесь! Непрестанно радуйтесь!»? Иван-дурак, Ганс-дурачок в немецкой сказке давно поняли тщету поисков материального богатства, его относительность. Да они и не одни на печи — с ними пребывает Бог! Иван с Гансом словно знают это, вот и поют! «Нищета духовная», замечает о них Трубецкой с надеждой, «Бог дурней жалует»!

«Но что такое «иное царство»? — спросила меня моя младшая дочь. — «Оно в присказке?» Нет. Только самые простые души могли отождествлять «иное царство» с материальным достатком. Они-то и сочинили дразнящие аппетит присказки: «На море, на окияне, на острове Буяне, стоит бык печеный…» В них и молочные реки, и кисельные берега, и печки, полнящиеся пирогами.

Но рассказчик отделяет присказку от сказки, произнося: «Сказка будет впереди».

В сказочной истории «Худо, да хорошо» барин спрашивает мужика: зачем тот в город ездил. «За мерою гороха». — «Вот это хорошо!» — «Хорошо да не дюже, ехал пьяный да рассыпал!» — «Вот это худо!» — «Худо да не дюже». И так на все вопросы: то «хорошо, да не дюже», то «худо, да не дюже». Не находит сказочный мужик, носитель народных идеалов, подлинного добра или худа ни в горохе, ни в свиньях, ни в сторожевых псах, ни в рыжей корове. «Ни в чем вообще житейском», — говорит нам князь Трубецкой. Оттого и такие странные, чудаковатые концовки в наших сказках: «И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало».

И хотя в народной сказке почти не упоминается о Боге, она — выражение его главных заповедей, данных Богом человеку, возможно, ещё в раю. Бог присутствует в сказочных чудесах. Почему щука говорит? Почему ведра сами в дом пошли? Трубецкой объясняет: «В сказке выражается подъем к чудесному над действительностью». Иначе говоря — подъем к божескому, к божественному.

Посему когда сказка отражает лишь социальные реалии времени, сводится, например, к описанию борьбы классов, она значительно теряет свою привлекательность. Если, конечно, героями не становятся существа чистые, бескорыстные, как Оля и Яло в «Королевстве кривых зеркал» В. Губарева, Суок в «Трех толстяках» Ю. Олеши.

Трубецкой предостерегает будущих авторов: конец сказки должен заключать в себе некоторое разочарование: «В рот-то не попало!» «Сказка не насыщает; но именно поэтому ею нельзя пресытится». В ней происходит лишь «подъем над житейским». Но некоторая грусть-тоска может остаться в герое и после завершения его приключений. Да так оно и в жизни бывает!

«Многое ли останется от нашей поэзии и от нашей музыки, если выкинуть из них сказку и сказочное?», — наивно спрашивает Трубецкой, не догадываясь о том, что в начале 21 века сказка будет в России гонима. Ведь крупные московские издательства начнут противиться выпуску повестей-сказок, предпочитая этот национальный жанр жанрам веселых приключений, страшилок, фэнтези, ужастиков, детективов для детей, любовных историй для девочек.

Интересно и замечание Трубецкого о том, что далеко не все герои сказок несут в себе высокое духовное начало. В числе даже самих искателей «иного царства» «есть люди низшего, высшего и среднего духовного уровня».

«Собирайся в путь, пойдем искать легкого хлеба!» — говорит мать–старуха своему сыну. Перед этим она продала всё, что у неё было, в том числе избу. Какая знакомая ситуация! Легкий хлеб — вековечная мечта человеческой лени. А наиболее простой способ добывания «легкого хлеба» — воровство.

Даже сын царский коня не покупает, а крадет. А где воровство, там и хитрость взамен добродетели. Не мало в сказках героев, которые рассуждают: «Без денег нет житья. Хоть у черта, но всё что-нибудь да заработаю». У этих героев своё представление об «ином царстве». При чтении этих сказок детям надо обязательно обращать внимание на этот поворот сюжета. В одной из сказок, например, говорится, что черт подстерегает воров и превращает их в птиц. Зло наказуемо порой с помощью ещё более сильного зла.

Но очень часто неудачник–бедняк преодолевает–таки свою судьбу с помощью воровства. Даже царевна говорит: «Хочу замуж за того, кто меня украл!» В сказках этого сорта нередок и народный разгул, когда бедняк много ест, пьет, гуляя по кабакам. Сказка отмечает и опасное любопытство людей, которые, скуки ради, задаются вопросом: «Я горя никакого не видал, а говорят, что лихо на свете есть; пойду, поищу себе лихо». И находят его, подпадают под его власть. Это, как правило, происходит с теми, кто не различает подлинного добра и зла, и начинает искать тьмы. Чем ни Печорины? Опять — всё как в жизни!

Интересно и то, что искомое «иное царство» всегда отстоит от реального мира на бесконечное расстояние, которое можно преодолеть только волшебными способами передвижения и своего рода аскетическими подвигами, тяжелой жертвой.

Иван-царевич собственным телом подкармливает гигантскую птицу, выносящую его из глубокой пропасти к свету, к счастью. А многие во время пути износят не одну пару чугунных башмаков, не один чугунный хлеб изгрызут.

Мечта о чужедальних странах, где человеку всегда хорошо, так велика, что уже один полет на гигантском орле под самым небом и тот вознаграждает человека за его желание побывать в «ином царстве». И ради этого полета человек три года кормит-поит гиганта, который в состоянии разорить всё его небольшое хозяйство.

О человеке же, который слишком погряз в житейском, сложилась поговорка: «Не далось свинье на небо поглядеть». Выкармливание гигантской птицы — один из любимых сказочных образов, замечает Трубецкой. Птица эта — вещая: орел, сокол, птица Моголь. И как тут объяснить свинье, что есть люди, которым доставляет удовольствие терпеть лишения ради того, чтобы их душа летала потом на крыльях?

А ведь в русской сказке — Моголь, в конце концов, отрыгнула куски человеческого мяса, Иван приложил их к ногам, и мышцы его срослись. «Цена подъема в небеса, — объясняет Трубецкой, — не человеческое мясо, а человеческая жертва». Эту идею хорошо понимает православный человек. «И пока эта жертва не принесена, птица всякий раз будет грозить опуститься, не долетев до цели». Ведь «подъем невозможен без некоторого внутреннего озарения».

На крыльях поднимаются в сказках не только птицы, но и вещие жены, волшебные волки, змеи. Это победа над «тяжестью», победа над материей, когда крылья служат образом одухотворенности. Человек поднялся над миром, и перед ним открылись необыкновенные горизонты. Как пишет Пушкин в стихотворении «Пророк»:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

Это вам не мечта о гулянии в трактире. Тут говорит иная русская душа, замечает Трубецкой. А у «иной души» ко многому отношение другое. Для человека обычного природа — продукт потребления, к тому же, зачастую, враждебно к нему настроенная. Но обладатель «иной души» способен и посочувствовать раненному зверю, и стать ему братом. Он переживает чувства зверя как свои собственные. И если человек готов стерпеть мучающий его голод, но пощадить при этом птенцов лесной птицы, та способна поделиться с ним ключами от самого золотого ларца, в котором находится чудесный город, искомая «иная земля».

Порой животные не довольствуются жалостью человека к себе, и просят даже, чтобы он дал им, «меньшим братьям», новый закон жизни. С этим связана наклонность человека видеть в животном оборотня, то есть своего же брата–человека, который лишь томится в зверином обличии. Наиболее ярким выражением этой мысли служит сказка о Царевне-лягушке. «С этой точки зрения, — пишет Трубецкой, — оборотничество выражает собой великую жизненную правду. Зверочеловечество есть реальный факт нашей жизни: в мире человеческом есть, действительно, та темная бездна, которая нас в себя втягивает». Человек ищет иного царства, но ощущает и страшную возможность впасть в животный мир и остаться в нем, завыть, захрюкать, захрапеть, гадом поползти по земле.

Когда же звери просят человека дать им «закон жизни», они тем самым выражают христианское стремление всей твари земной подняться через человека, через его подъем духовный к «неизреченной красоте». «Ах, ты, Моголь-птица! Где была? Где летала? Отчего запоздала?» — «Ненаглядную Красоту к обедне сряжала!» «Здесь перед нами раскрывается ещё одна черта «иного царства». Оно есть прекрасное, неизмереченное, чего ни тварь земная, ни люди не ведают, и вместе с тем, то, чего весь мир ищет, чем всякое дыхание покоряется. Знает путь к этому царству одна Моголь-птица, и помимо этого крылатого гения никто не в силах поднять туда человека». Нет туда дороги, начертанной на бумаге или на земле! Потому нередко сказки повторяют: «И пошел добрый молодец, куда глаза глядят», без плана, без цели, без денег.

И тяга к «иному царству» у лучших из людей так велика, что их не способны пробрать даже родительские слезы. Отвечают они отцам и матерям: «Ежели вы меня не отпустите, то я и так от вас уйду». И он идет! Туда, не знаю куда, чтобы обрести то, не знаю что.

— Но почему, не знает? — спрашивает меня моя младшая дочь.

— Да потому что идеал «иного царства» невыразим словами и, на самом-то деле, лежит на самом дне глубокой человеческой души.

В дали неземной находит царевич или крестьянский сын царевну Ненаглядную Красоту. Кажется, это только его, личное счастье. Но не так. Даже звери не могут наглядеться досыта на необыкновенную красоту! Красота нужна и зверям! Всему живому на Земле нужна! Да и звери ли это? Неслучайно герои сказок имеют и вторую природу: лягушачью, медвежью, змеиную, утиную.

Кто-то из людей практичных могут мне возразить, что сказками увлекаться нельзя, что «сказка как бы окрыляет мечту, но усыпляет энергию». Я с этой оценкой не согласна. И у религиозного философа Ивана Ильина был свой ответ на вопрос: зачем детям народные сказки. В статье «Духовный смысл сказки» он пишет: «Сказка — это ответ всё испытавшей древности на вопросы вступающей в мир детской души. Здесь русская древность помазует русское младенчество… И, благо нам, если мы, сохранив в душе вечного ребёнка, умеем и спрашивать, и выслушивать голос нашей сказки…»

rospisatel.ru

Всю совокупную тварь Адам ощущал как свое тело (прп. Иустин (Попович))

Некогда народные сказки заменяли простому человеку школу. Сегодня чтение народных сказок стало уделом самых маленьких. Однако умеем ли мы правильно объяснять сказки, не рано ли отворачиваемся от них?

Православный писатель Александр Посохов в одной из своих публикаций говорит: «В «Репке» все существа, от дедки до кошки, суть тело, мышка — дух». Именно благодаря мышке, олицетворяющей собой силы Святого Духа, и справляются герои с репкой, вытягивая её из земли.

Далее Посохов пишет: «Иванушка-дурачок в русских сказках — это Плоть в предельном состоянии, пред-духовном». Такая же история приключилась и Емелей. Был он никем, а стал зятем царевым. Не воровством, не трудом высокое положение занял. Кажется, всё, что он умел — только сказать: «По щучьему велению, по моему хотению». Но раньше-то читали сказку по-другому, объясняю я своей дочери: «По Божьему хотению»! И нашим бабушкам было понятно, почему щука отблагодарила Емелю не единожды, а многократно. Прямо-таки повела его по жизни. Емеля «взял» щуку не только добротой, но и полнейшим к ней доверием! Рыба здесь олицетворяет высшую премудрость, Иисуса Христа, а волшебные слова молитву!

Об этом же пишет в 1923 году в журнале «Русская мысль» князь-эмигрант Евгений Николаевич Трубецкой: «Существует, например, целый христианский вариант известной народной сказки, где волшебная щука достается праведнику за усердную молитву». Это совсем иной уровень понимания смыслов русской народной сказки.

По мнению Трубецкого, «дурак», или «незнайко», стоит на пороге так называемого «иного царства». Найти это царство — высший идеал христианского русского народа. Именно через сказку и могут распространяться в семье и школе важнейшие православные понятие. Это особенно нужно теперь, когда американские мультфильмы заметно вытеснили из сознания и культуры детей отечественные мультфильмы, а переводная детская литература — российскую, литературные же сказки зачастую пишутся нерелигиозными авторами.

Неслучайно масон Уолт Дисней в своё время говорил: «Если мы не создадим американской анимации, нам не удастся воспитать Истинного Американца». И Дисней стал рассказывать нам наши же сказки, но по-своему, заметно преобразуя их, и, следовательно, американизируя национальное сознание.

Что мы можем противопоставить сегодня этой, своеобразной информационной интервенции? Только память о забытом. Правда, как пишет Трубецкой, «попытка узнать душу народа в его сказке» сталкивается с тем, что «национальное… почти всегда вариант общечеловеческого». Сказка «странствует, передается от народа к народу». «Единое мифологическое предание» зародилось ещё до разделения индоевропейского народа. А много после пополнялись сказки и новыми смыслами, которые Трубецкой называет «сверхсовременными». «В ней есть множество различных исторических наслоений, отражений различных исторических эпох, весьма отдаленных друг от друга». В иных сказках, например, богатырь назначается даже губернатором, а богатыри расстреливают бабу Ягу из ружей, упоминаются курьеры, жандармы, сенаторы, публикации в газетах.

Всё это, конечно, дает надежду и нам, современным детским писателям, что мы имеем право — обращаться к «устойчивым магическим преданиям», по-своему преобразуя их, осовременивая и дополняя. Однако следует избегать одной опасности. Недавно я прочитала в газете советы, которые давал Эдуард Успенский молодым авторам: брать русскую народную сказку и помещать её в наше время. Мол, очень простой путь сочинительства. Простой? Да. Но бережный ли? Как бы вторжением в народную сказку не уничтожить её главных, её христианских смыслов!

Есть и другие советчики. Когда-то в детстве отец рассказывал мне, как один писатель поучал другого: вместо «жили-были дед да баба», писать: «жили были два атома». И не семья у них была, а молекула. Конечно, это — лжеосовременивание, изменение сказки до её полной неузнаваемости, фактически до уничтожения самого фольклорного материала, сказочных архетипов, излюбленных образов.

Надо, видимо, так обращаться к истоку, чтобы, как пишет Трубецкой, не изменить «волшебной сущности сказки, унаследованной от глубокой древности». Ведь именно благодаря ней, «магическое предание» и стало «необычайно устойчиво», смогло передаваться без искажений на протяжении тысячелетий! «Образы эти не сохранились бы памятью народной, если бы не выражали не проходящих, неумирающих ценностей человеческой жизни».

Иначе говоря, дороги эти поэтические образы тем, что в зашифрованном виде несут в себе важнейшие, устойчивые духовные ценности народа. Нам ли их разрушать?!

Если Баба Яга подается народной мудростью как существо в одном случае злое, враждебное человеку, а в другом — относящееся к нему нейтрально или даже подсказывающее и помогающее, это не меняет главного свойства ведьмы — оставаться символом нечистой, темной силы, с какой христианину лучше не водиться. Поэтому, на мой взгляд, нельзя подменять эти знаки образом Бабы Яги — доброй волшебницы. А подмена такая в современной детской литературе осуществлена. Не только автором немецкой «Маленькой Бабы Яги», но и одним из самых интересных детских писателей России Дмитрием Емцом, в его сериале «Таня Гроттер».

Трубецкой отмечает и сказочный образ Кручины, Горя, Бессчастья, Печали, расшифровывая его как причину движения, творения жизни: «От бедности и скудости жизни происходит всё наше человеческое искание…» Человек вынужден впадать в творчество, отправляться на поиски подвигов, когда одолевает его «одна дума глубокая» — «как разогнать злую кручину», «чем жить поживать».

Но эта печаль — маета не только русского Иванушки, но и датского принца Гамлета. Устремление в «новое царство лучшего места искать» посещает и Чацкого. Из этой же неудовлетворенности видимой, материальной жизнью вся тоска-скука «лишних людей» русской литературы. И Онегин, и Печорин, и Обломов бессознательно узнаваемы нашим сердцем, выросшим на материале русской народной сказки. Это всё Иванушки, Емелюшки да Данилушки, лежащие на печи. Лежащие, вместо того, чтобы предавать себя бодрящей немцев, англичан и датчан практической деятельности созидания новых материальных ценностей. Деньги у наших «лишних» водятся, но душа всё равно тоскует.

Почему? В поисках ответа на этот важный вопрос герои и начинают свои приключения в романах и повестях. Наивно думать, что их душа просила одной социальной справедливости или революции, способной лишь перераспределить материальные богатства общества.

Поразительно, отмечает Трубецкой, что в сказке «Поди, туда — не знаю куда» тоскующего, неудовлетворенного жизнью купеческого сына пожалел даже царь. Уважая его тоску-маету, не стал наказывать за содеянную вину, лишь «назвал его Бездольным, велел приложить ему в самый лоб печать, ни подати, ни пошлины с него не спрашивать и, куда бы он ни явился, накормить его, напоить, на ночлег пустить…»

Можно задать себе и другой вопрос, почему в народных сказках так много радостных дураков. Ведь какой-нибудь Иван-дурак не просто лежит на печи, он ещё и песни поет! Не есть ли это выражение того, к чему призывал первохристиан апостол Павел: «Радуйтесь! Непрестанно радуйтесь!»? Иван-дурак, Ганс-дурачок в немецкой сказке давно поняли тщету поисков материального богатства, его относительность. Да они и не одни на печи — с ними пребывает Бог! Иван с Гансом словно знают это, вот и поют! «Нищета духовная», замечает о них Трубецкой с надеждой, «Бог дурней жалует»!

«Но что такое «иное царство»? — спросила меня моя младшая дочь. — «Оно в присказке?» Нет. Только самые простые души могли отождествлять «иное царство» с материальным достатком. Они-то и сочинили дразнящие аппетит присказки: «На море, на окияне, на острове Буяне, стоит бык печеный…» В них и молочные реки, и кисельные берега, и печки, полнящиеся пирогами.

Но рассказчик отделяет присказку от сказки, произнося: «Сказка будет впереди».

В сказочной истории «Худо, да хорошо» барин спрашивает мужика: зачем тот в город ездил. «За мерою гороха». — «Вот это хорошо!» — «Хорошо да не дюже, ехал пьяный да рассыпал!» — «Вот это худо!» — «Худо да не дюже». И так на все вопросы: то «хорошо, да не дюже», то «худо, да не дюже». Не находит сказочный мужик, носитель народных идеалов, подлинного добра или худа ни в горохе, ни в свиньях, ни в сторожевых псах, ни в рыжей корове. «Ни в чем вообще житейском», — говорит нам князь Трубецкой. Оттого и такие странные, чудаковатые концовки в наших сказках: «И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало».

И хотя в народной сказке почти не упоминается о Боге, она — выражение его главных заповедей, данных Богом человеку, возможно, ещё в раю. Бог присутствует в сказочных чудесах. Почему щука говорит? Почему ведра сами в дом пошли? Трубецкой объясняет: «В сказке выражается подъем к чудесному над действительностью». Иначе говоря — подъем к божескому, к божественному.

Посему когда сказка отражает лишь социальные реалии времени, сводится, например, к описанию борьбы классов, она значительно теряет свою привлекательность. Если, конечно, героями не становятся существа чистые, бескорыстные, как Оля и Яло в «Королевстве кривых зеркал» В. Губарева, Суок в «Трех толстяках» Ю. Олеши.

Трубецкой предостерегает будущих авторов: конец сказки должен заключать в себе некоторое разочарование: «В рот-то не попало!» «Сказка не насыщает; но именно поэтому ею нельзя пресытится». В ней происходит лишь «подъем над житейским». Но некоторая грусть-тоска может остаться в герое и после завершения его приключений. Да так оно и в жизни бывает!

«Многое ли останется от нашей поэзии и от нашей музыки, если выкинуть из них сказку и сказочное?», — наивно спрашивает Трубецкой, не догадываясь о том, что в начале 21 века сказка будет в России гонима. Ведь крупные московские издательства начнут противиться выпуску повестей-сказок, предпочитая этот национальный жанр жанрам веселых приключений, страшилок, фэнтези, ужастиков, детективов для детей, любовных историй для девочек.

Интересно и замечание Трубецкого о том, что далеко не все герои сказок несут в себе высокое духовное начало. В числе даже самих искателей «иного царства» «есть люди низшего, высшего и среднего духовного уровня».

«Собирайся в путь, пойдем искать легкого хлеба!» — говорит мать–старуха своему сыну. Перед этим она продала всё, что у неё было, в том числе избу. Какая знакомая ситуация! Легкий хлеб — вековечная мечта человеческой лени. А наиболее простой способ добывания «легкого хлеба» — воровство.

Даже сын царский коня не покупает, а крадет. А где воровство, там и хитрость взамен добродетели. Не мало в сказках героев, которые рассуждают: «Без денег нет житья. Хоть у черта, но всё что-нибудь да заработаю». У этих героев своё представление об «ином царстве». При чтении этих сказок детям надо обязательно обращать внимание на этот поворот сюжета. В одной из сказок, например, говорится, что черт подстерегает воров и превращает их в птиц. Зло наказуемо порой с помощью ещё более сильного зла.

Но очень часто неудачник–бедняк преодолевает–таки свою судьбу с помощью воровства. Даже царевна говорит: «Хочу замуж за того, кто меня украл!» В сказках этого сорта нередок и народный разгул, когда бедняк много ест, пьет, гуляя по кабакам. Сказка отмечает и опасное любопытство людей, которые, скуки ради, задаются вопросом: «Я горя никакого не видал, а говорят, что лихо на свете есть; пойду, поищу себе лихо». И находят его, подпадают под его власть. Это, как правило, происходит с теми, кто не различает подлинного добра и зла, и начинает искать тьмы. Чем ни Печорины? Опять — всё как в жизни!

Интересно и то, что искомое «иное царство» всегда отстоит от реального мира на бесконечное расстояние, которое можно преодолеть только волшебными способами передвижения и своего рода аскетическими подвигами, тяжелой жертвой.

Иван-царевич собственным телом подкармливает гигантскую птицу, выносящую его из глубокой пропасти к свету, к счастью. А многие во время пути износят не одну пару чугунных башмаков, не один чугунный хлеб изгрызут.

Мечта о чужедальних странах, где человеку всегда хорошо, так велика, что уже один полет на гигантском орле под самым небом и тот вознаграждает человека за его желание побывать в «ином царстве». И ради этого полета человек три года кормит-поит гиганта, который в состоянии разорить всё его небольшое хозяйство.

О человеке же, который слишком погряз в житейском, сложилась поговорка: «Не далось свинье на небо поглядеть». Выкармливание гигантской птицы — один из любимых сказочных образов, замечает Трубецкой. Птица эта — вещая: орел, сокол, птица Моголь. И как тут объяснить свинье, что есть люди, которым доставляет удовольствие терпеть лишения ради того, чтобы их душа летала потом на крыльях?

А ведь в русской сказке — Моголь, в конце концов, отрыгнула куски человеческого мяса, Иван приложил их к ногам, и мышцы его срослись. «Цена подъема в небеса, — объясняет Трубецкой, — не человеческое мясо, а человеческая жертва». Эту идею хорошо понимает православный человек. «И пока эта жертва не принесена, птица всякий раз будет грозить опуститься, не долетев до цели». Ведь «подъем невозможен без некоторого внутреннего озарения».

На крыльях поднимаются в сказках не только птицы, но и вещие жены, волшебные волки, змеи. Это победа над «тяжестью», победа над материей, когда крылья служат образом одухотворенности. Человек поднялся над миром, и перед ним открылись необыкновенные горизонты. Как пишет Пушкин в стихотворении «Пророк»:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

Это вам не мечта о гулянии в трактире. Тут говорит иная русская душа, замечает Трубецкой. А у «иной души» ко многому отношение другое. Для человека обычного природа — продукт потребления, к тому же, зачастую, враждебно к нему настроенная. Но обладатель «иной души» способен и посочувствовать раненному зверю, и стать ему братом. Он переживает чувства зверя как свои собственные. И если человек готов стерпеть мучающий его голод, но пощадить при этом птенцов лесной птицы, та способна поделиться с ним ключами от самого золотого ларца, в котором находится чудесный город, искомая «иная земля».

Порой животные не довольствуются жалостью человека к себе, и просят даже, чтобы он дал им, «меньшим братьям», новый закон жизни. С этим связана наклонность человека видеть в животном оборотня, то есть своего же брата–человека, который лишь томится в зверином обличии. Наиболее ярким выражением этой мысли служит сказка о Царевне-лягушке. «С этой точки зрения, — пишет Трубецкой, — оборотничество выражает собой великую жизненную правду. Зверочеловечество есть реальный факт нашей жизни: в мире человеческом есть, действительно, та темная бездна, которая нас в себя втягивает». Человек ищет иного царства, но ощущает и страшную возможность впасть в животный мир и остаться в нем, завыть, захрюкать, захрапеть, гадом поползти по земле.

Когда же звери просят человека дать им «закон жизни», они тем самым выражают христианское стремление всей твари земной подняться через человека, через его подъем духовный к «неизреченной красоте». «Ах, ты, Моголь-птица! Где была? Где летала? Отчего запоздала?» — «Ненаглядную Красоту к обедне сряжала!» «Здесь перед нами раскрывается ещё одна черта «иного царства». Оно есть прекрасное, неизмереченное, чего ни тварь земная, ни люди не ведают, и вместе с тем, то, чего весь мир ищет, чем всякое дыхание покоряется. Знает путь к этому царству одна Моголь-птица, и помимо этого крылатого гения никто не в силах поднять туда человека». Нет туда дороги, начертанной на бумаге или на земле! Потому нередко сказки повторяют: «И пошел добрый молодец, куда глаза глядят», без плана, без цели, без денег.

И тяга к «иному царству» у лучших из людей так велика, что их не способны пробрать даже родительские слезы. Отвечают они отцам и матерям: «Ежели вы меня не отпустите, то я и так от вас уйду». И он идет! Туда, не знаю куда, чтобы обрести то, не знаю что.

— Но почему, не знает? — спрашивает меня моя младшая дочь.

— Да потому что идеал «иного царства» невыразим словами и, на самом-то деле, лежит на самом дне глубокой человеческой души.

В дали неземной находит царевич или крестьянский сын царевну Ненаглядную Красоту. Кажется, это только его, личное счастье. Но не так. Даже звери не могут наглядеться досыта на необыкновенную красоту! Красота нужна и зверям! Всему живому на Земле нужна! Да и звери ли это? Неслучайно герои сказок имеют и вторую природу: лягушачью, медвежью, змеиную, утиную.

Кто-то из людей практичных могут мне возразить, что сказками увлекаться нельзя, что «сказка как бы окрыляет мечту, но усыпляет энергию». Я с этой оценкой не согласна. И у религиозного философа Ивана Ильина был свой ответ на вопрос: зачем детям народные сказки. В статье «Духовный смысл сказки» он пишет: «Сказка — это ответ всё испытавшей древности на вопросы вступающей в мир детской души. Здесь русская древность помазует русское младенчество… И, благо нам, если мы, сохранив в душе вечного ребёнка, умеем и спрашивать, и выслушивать голос нашей сказки…»

Ирина Лангуева-Репьева

rospisatel.ru

Духовно-нравственное воспитание дошкольников через чтение художественной литературы

Автор: Сусь Наталья Петровна

ГБОУ «Школа № 1467», г. Москва

Аннотация: Художественная литература, в качестве источника знаний и нравственно-эстетических норм во все времена считалась одним из основных компонентов в воспитании и формировании полноценной личности.

Ключевые слова: художественная литература, нравственное воспитание, духовные ценности, дошкольное образование.

«Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не стало его духовной потребностью на всю жизнь — в годы отрочества душа подростка будет пустой, на свет «божий» выползает как будто неизвестно откуда взявшееся плохое»

В.А. Сухомлинский

Художественная литература расширяет кругозор читателей всех возрастов, дает эмоциональный опыт. Знакомясь с художественной литературой, дошкольники узнают о таких нравственных понятиях, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость, сочувствие, сострадание. Духовно-нравственная задача при прочтении состоит в том, чтобы заставить детей насколько можно живее и полнее переживать нравственные настроения, чувства и поступки изображаемых героев. Если эти духовно-нравственные состояния пережиты в воображении детей, то воспитательная цель уже достигнута даже в том случае, если после чтения не последует никакой беседы на моральную тему.

Дошкольный возраст наиболее чувствительный для воспитания нравственных норм и правил, способности сопереживать и эмоционально откликаться на чужую боль. В дошкольном возрасте закладываются основы личности ребенка, его мировоззрение, свое понимание добра и зла, своя реакция на поступки других и собственное поведение. Именно в дошкольные годы под руководством взрослых ребёнок приобретает первоначальный опыт поведения, отношения к близким людям, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы. У них формируются такие важные для человека черты, доброжелательность и уважение к окружающим, бережное отношение к результатам труда людей, желание посильно помогать им.

Сформированность нравственных ценностей является одним из важных показателей целостной личности, самостоятельной и ответственной.

Нравственное воспитание подрастающего поколения — одна из основных задач общества. Маленький человек входит в сложный многогранный мир, в котором он встречается не только с добром и справедливостью, героизмом и преданностью, но и с предательством, нечестностью, корыстью. Ребенок должен научиться отличать хорошее от плохого. Для этого необходимо сформировать человека с прочными идейными убеждениями, высокой моралью, культурой труда и поведения. Воспитывать и формировать миропонимание ребенка необходимо, когда его жизненный опыт только начинает накапливаться. Именно в детстве определяется направленность личности, появляются первые моральные установки, взгляды.

Одним из главных средств нравственного воспитания является книга. Книга сказок — это первый «учебник жизни» человека.

Духовно-нравственное воспитание в педагогике — это формирование ценностного отношения к жизни, которое обеспечивает устойчивое, гармоничное развитие человека и включает в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека.

Как же можно прививать духовные ценности дошкольникам? Это можно сделать посредством чтения художественной литературы.

Художественная литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает мышление и воображение, обогащает эмоции и даёт прекрасные образцы русского литературного языка.

Роль русских народных сказок в воспитании детей, становлении их духовного и нравственного мира — неоценима. Благодаря им раскрываются такие понятия, как добро и зло, честь и достоинство. Затрагиваются морально-этические стороны жизни. Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки детей.

Сказка входит в жизнь детей с малых лет, сопровождает их на протяжении всего дошкольного детства. Психологи справедливо называют дошкольный возраст возрастом сказок.

Необходимо доносить родителям воспитанников о значимости чтения сказок детям. Для чтения целесообразно использовать время перед сном, когда ребёнок и родители готовы к спокойному общению друг с другом и книгой. Это займёт немного времени. Но зато оно будет проведено с пользой!

Слушая сказку, ребёнок имеет возможность образно представить картину событий, которые происходят, героев, как они выглядят, во что одеты, как себя ведут, может пофантазировать: поставить себя на их место. Благодаря этому у него развивается воображение. А это очень важно. Ребёнок по ходу событий переживает за героев, которые попадают в беду, и радуется за них, когда всё хорошо заканчивается.

Ребёнок осмысливает поведение героев, для себя решает, что хорошо, что плохо, учится на примере героев, как вести себя в той или иной жизненной ситуации. Он выбирает для себя пример для подражания. Как правило, это положительный герой литературного произведения, сильный, смелый и добрый.

Именно таким образом, возникают механизмы нравственной идентификации, внутреннее действие в воображаемом плане, обогащается личный опыт ребёнка.

Есть сказки, которые целиком посвящены духовно-нравственным проблемам, а, значит, их смело можно использовать в педагогической практике с целью формирования у детей духовно-нравственных ценностей и принципов: «Два жадных медвежонка», «Гуси-лебеди», «Кот, петух и лиса», «Как собака друга искала», «Мальчик с пальчик» и многие другие.

Во время чтения книг происходит развитие речи ребёнка: он узнаёт много новых слов, образных выражений. Язык сказок, как правило, богат афоризмами, эпитетами, очень выразителен и поэтичен. В сказках много песенок, стихотворных строк, которые легко воспринимаются и запоминаются детьми.

По ознакомлению дошкольников со сказкой можно использовать такие методы, как:

1. Чтение сказки, когда воспитатель читает текст. Для лучшего понимания смысла сказки, для представления образа героев необходимо использовать иллюстративный материал. Надо учить детей представлять в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.

2. Рассказывание, когда воспитатель в свободной форме повествует содержание сказки. Можно использовать показ сказки на фланелеграфе. Для этого понадобятся персонажи сказок, выполненные из фетра или картона.

Для формирования восприятия сказки можно использовать такие приёмы, как:

1. Выразительность чтения. Очень важно, чтобы речь воспитателя была эмоционально окрашена и выразительна. Для этого можно использовать мимику, жесты, интонацию.

2. Повторное чтение. Сказки всегда интересны детям. Они с удовольствием слушают их повторно. При повторном чтении можно использовать модели.

3. Выборочное чтение. Для лучшего усвоения содержания можно повторно зачитать наиболее значимые и яркие отрывки из сказки.

4. Драматизация. Можно привлечь детей. Дети выбирают себе героя сказки, входят в мир воображаемых обстоятельств, принимают на себя роли сказочных героев, действуют в их образе, переживают, испытывают новые для них чувства.

5. Беседа. Цель беседы — уточнение понимания содержания сказки, осознание средств художественной выразительности. Необходимо продумать ход беседы, включить в неё вопросы по содержанию сказки, а также, с целью дать оценку поступков героев.

Также можно организовать творческие мастерские, предложить детям нарисовать, слепить, сконструировать из бумаги и картона, из природного материала сказочных героев, передать их образ, черты характера, особенности поведения. По итогам оформить выставку творческих работ. Благодаря результатам продуктивной деятельности ребёнок учится выражать своё отношение к литературному произведению, его герою.

Общечеловеческие ценности прививаются детям и закладываются в их понятии при знакомстве с пословицами и поговорками. Это особый жанр, который способствует формированию духовно-нравственных понятий. В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки. В них ярко выражен нравственно-поучительный характер. Поговорки и пословицы содержат целый комплекс продуманных рекомендаций, выражающих народное представление о человеке, о формировании личности, о духовно-нравственном воспитании. Пословица более понятна ребёнку вследствие того, что поучительный смысл поделён на части: «Хочешь есть калачи – не лежи на печи», «Доброе дело — правду говорить смело». А поговорка даёт ребёнку выразительную эмоциональную оценку: «Маленький, да удаленький».

Фольклорные произведения являются богатейшим источником духовного и нравственного развития детей. В программу для чтения входит большое количество потешек, песенок, прибауток. Образность и поэтичность помогает детям представить мир природы, образы животных. Природа в фольклорных произведениях благодаря художественному слову, как бы оживает: «Ночь пришла, темноту привела», «Солнышко-вёдрышко обогрело телят, ягнят да малых ребят».

Описание животных не только поэтично, но и образно: «Курочка-рябушечка, куда ты пошла?», «Кисонька-мурысонька, ты где была?», «Сорока-белобока кашку варила», «Пошёл котик на торжок» и т.д.

Необходимо у детей с раннего возраста формировать положительное отношение к фольклору, поэзии, учить эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание поэтических текстов, связывать его с реальными картинками природы, чувствовать ритм стихотворной речи и обогащать словарь детей образными словами и выражениями: «снежинки-пушинки», «снег летает, кружится, танцует», побуждать выражать свои впечатления в самостоятельных высказываниях. Чтение стихотворений о природе необходимо использовать в тесной связи с непосредственными наблюдениями. Таким образом, детям будут понятны не только сезонные изменения в природе, но и чувства, настроение, переданные автором.

Итак, можно сделать вывод, что целенаправленное и системное использование произведений художественной литературы является благоприятным средством, которое способствует духовно — нравственному воспитанию дошкольников. Развивая у детей умения эмоционально воспринимать прекрасное, чувство сопереживания героям литературных произведений, мы воспитаем духовно развитые, гармоничные личности.

Список литературы:

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3–7 лет. Методическое пособие. ФГОС/ Р. С. Буре. М.: «Мозайка-Синтез», 2015.

2. Э.И. Иванова: «Расскажи мне сказку». Литературные сказки для детей. Просвещение 2001г.

3. Ланчеева-Репьева: «Иное царство русских сказок». Ульева Е.А. «Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2–6 лет» — Москва «ВАКО», 2014 г.

4. Малова В.В. «Конспекты занятий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников». Владос, 2010.

5. Мельникова Н. Дошкольный возраст: о первоначальном формировании моральных представлений и норм.// Дошкольное воспитание. — 2006. № 10. С. 82–85.

6. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников. — М.:ТЦ Сфера, 2013.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 8 «Солнышко»

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Цыганкова Лариса Викторовна воспитатель I квалификационной категории

«Не условным звуком только, учится ребёнок, узнавая родной язык, но пьёт духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова»

К.Д.Ушинский

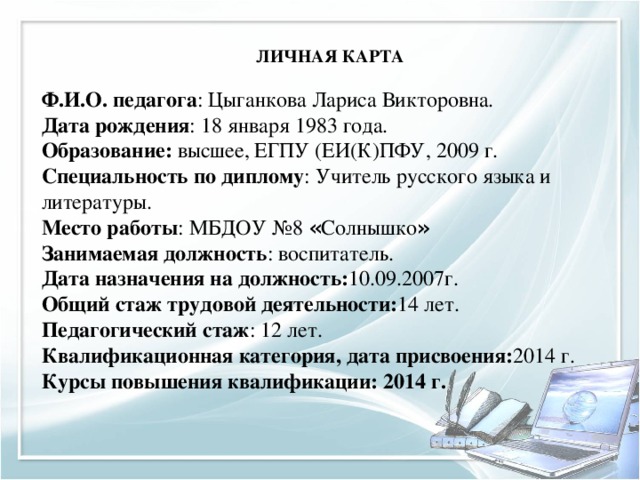

Ф.И.О. педагога : Цыганкова Лариса Викторовна.

Дата рождения : 18 января 1983 года.

Образование: высшее, ЕГПУ (ЕИ(К)ПФУ, 2009 г.

Специальность по диплому : Учитель русского языка и литературы.

Место работы : МБДОУ №8 « Солнышко »

Занимаемая должность : воспитатель.

Дата назначения на должность: 10.09.2007г.

Общий стаж трудовой деятельности: 14 лет.

Педагогический стаж : 12 лет.

Квалификационная категория, дата присвоения: 2014 г.

Курсы повышения квалификации: 2014 г.

ДОУ работает над проблемой : познавательное и речевое развитие воспитанников.

Тема самообразования : « Сказкотерапия, как средство формирования развития речи дошкольников в условиях реализации основной образовательной программы на основе ФГОС » .

Цель : повысить профессиональную квалификацию по вопросу развития речевой системы у детей дошкольного возраста в условиях реализации основной образовательной программы на основе ФГОС.

Задачи:

Перечень вопросов по самообразованию:

- изучение психолого-педагогической, учебной, справочной, научно-методической литературы;

- разработка программно – методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;

- проектная и исследовательская деятельность;

- анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности детей;

- продолжать изучать педагогический опыт других педагогов;

- планомерное и систематическое совершенствование методов учебно – воспитательного процесса.

Предполагаемый результат:

Форма отчета по проделанной работе: презентация

Форма самообразования: индивидуальная

Актуальность: Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время проблемы, связанные с процессом развития связной речи являются центральной задачей речевого воспитания детей. Это, прежде всего, связано с социальной значимостью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь — высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. В компетенции и ответственности каждого образовательного учреждения разработка и утверждение основной образовательной программы на основе ФГОС. В качестве первоосновы любой основной общеобразовательной программы дошкольного образования и примерная общеобразовательная программа – документы федерального уровня. Между теоретической разработанностью вопросов подготовки специалистов дошкольного профиля и практического применения программы подготовки педагогов к внедряемым изменениям.

Литература:

1. Сборник научно – методических статей. Орел 2015г. Под редакцией О. В Бережнова.

2. Ильин И.: «Духовный мир сказки».

3. Зинкевич – Евстигнеева: «Практикум по сказкотерапии».

4. Э. И Иванова: «Расскажи мне сказку». Литературные сказки для детей. Просвещение 2001г.

5. Ланчеева – Репьева: «Иное царство русских сказок». 6.Антонова Л. Г. Развитие речи. Уроки риторики. Ярославль «Академия развития». Холдинг1997г.

7. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. М. Просвещение 1991г.

8. Джежелей О. «Помогайка». М. Просвещение 1994г.

9. Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольника. М. ТЦ Сфера, 2009…1999г.

10. Маханева М. Театрализованные занятия в детском саду. М. ТЦ-Сфера 2003г.

11. Новотворцева Н. В. Обучение грамоте в детском саду. Ярославль «Академия развития»1998г.

12. Стрельцова Л. Мастерская слова. Дошкольное воспитание №10. 1996г.

13. Царенко Л. От потешек к пушкинскому балу. М.Линка-Пресс1999г.

14. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. Новгород.Флокс1995г.

Нормативные документы

— Закон РФ «Об образовании»;

- «Конвенция о правах ребёнка»;

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении;

- Федеральные государственные образовательные стандарты к основной общеобразовательной программе;

— «Концепция дошкольного воспитания».

Направление моей деятельности:

- Сказки, детские постановки, праздники и развлечения, театрализованные игры, дидактические, пальчиковые игры в развитии речи детей дошкольного возраста .

Взаимосвязь различных видов деятельности

Игровая

Коммуникативная

Чтение

Трудовая

Виды деятельности

Познавательно-исследовательская

Музыкально-художественная

Продуктивная

Задачи:

- Определить основные методы и формы использования фольклора в процессе речевого развития детей.

- Формировать у детей навыки художественно-речевой деятельности, интереса и любви к фольклору.

- Отследить мониторинг изменения уровня речевого развития в процессе работы.

4. Приобщить родителей к активному участию в жизни ДОУ.

Принципы

— Принцип активности и посильной самостоятельности;

- Принцип познавательной активности;

- Принцип действенного участия;

- Принцип системности;

- Принцип наглядности;

- Принцип проблемности;

- Принцип проживания;

- Принцип открытости;

- Принцип позитивизма;

- Принцип вариативности;

— Принцип последовательности.

С целью обогащения речи наметила следующие задачи:

- Разучивание с детьми потешек, пословиц, поговорок, чистоговорок, скороговорок.

2) Использование бесед после прочтения сказок, загадывания загадок; обыгрывание потешек, драматизация сказок, обыгрывание игровых ситуаций.

В работе используются различные методы

Наглядные методы позволяли формировать яркие представления о фольклоре, давали возможность ребёнку всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них существенное, основное, замечать происходящие изменения, устанавливать причины, делать выводы;

Практические методы позволяли уточнять и углублять представления детей о фольклоре, способствовали возникновению атмосферы заинтересованности;

Словесные методы помогали формировать у детей эмоционально-положительное отношение к жанрам устного народного творчества, позволяли в кратчайший срок передать детям информацию.

Приёмы:

— приём инсценирования произведения с помощью специально отобранных средств;

- рассказ воспитателя с использованием иллюстрации, картинок, показ слайдов, видеофильмов;

- приём действенного соучастия рассчитан на активное вхождение детей в развёртывающееся перед их глазами действие;

- приём усиления зрительных впечатлений рассчитан на поддержание ориентировочной активности наглядными средствами;

-приём речевого образца – правильная речевая деятельность воспитателя;

-хоровые и индивидуальные повторения, которые обеспечивают тренировку речедвигательного аппарата детей;

-заучивание наизусть по ролям, сочинение сказок;

-приём оценки ответа или действия и исправление;

-показ способов действий.

Формы работы с родителями

- беседы, анкетирование, папки-передвижки;

-консультации для родителей:

«Зачем детям читать книжки», «Пальчики – ручки» ,

«Пословицы и поговорки – источник воспитания нравственных качеств дошкольника;

«Использование детского фольклора в развитии речи»;

- Проведение мероприятий:

- «Сказки гуляют по свету»,

- «Путешествие в страну сказок», «Зимушка — зима»;

- совместное участие родителей и детей в праздниках и развлечениях;

- выставки рисунков детей : «Моя любимая книга», «Сказочный герой», «Мой дом, моя семья».

- Акция: «Подари детям книгу»

Спасибо

за внимание !

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 8 «Солнышко»

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Цыганкова Лариса Викторовна

12 лет I категория

Тема: «Сказкотерапия, как средство формирования развития речи дошкольников в условиях реализации основной образовательной программы на основе ФГОС»

2016 – 2020

Младшая группа

ЛИЧНАЯ КАРТА

Ф.И.О. педагога : Цыганкова Лариса Викторовна.

Дата рождения : 18 января 1983 года.

Образование: высшее, ЕГПУ (ЕИ(К)ПФУ, 2009 г.

Специальность по диплому : Учитель русского языка и литературы.

Место работы : МБДОУ №8 « Солнышко »

Занимаемая должность : воспитатель.

Дата назначения на должность: 10.09.2007г.

Общий стаж трудовой деятельности: 14 лет.

Педагогический стаж : 12 лет.

Квалификационная категория, дата присвоения: 2014 г.

Курсы повышения квалификации: 2014 г.

ДОУ работает над проблемой : познавательное и речевое развитие воспитанников.

Тема самообразования : « Сказкотерапия, как средство формирования развития речи дошкольников в условиях реализации основной образовательной программы на основе ФГОС » .

Цель : повысить профессиональную квалификацию по вопросу развития речевой системы у детей дошкольного возраста в условиях разработки и утверждения основной образовательной программы на основе ФГОС.

Задачи:

Перечень вопросов по самообразованию:

- изучение психолого-педагогической, учебной, справочной, научно-методической литературы;

- разработка программно – методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;

- проектная и исследовательская деятельность;

- анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности детей;

- продолжать изучать педагогический опыт других педагогов;

- планомерное и систематическое совершенствование методов учебно – воспитательного процесса.

Предполагаемый результат:

Форма отчета по проделанной работе : презентация

Форма самообразования: индивидуальная

Актуальность: Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время проблемы, связанные с процессом развития связной речи являются центральной задачей речевого воспитания детей. Это, прежде всего, связано с социальной значимостью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь — высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. В компетенции и ответственности каждого образовательного учреждения разработка и утверждение основной образовательной программы на основе ФГОС. В качестве первоосновы любой основной общеобразовательной программы дошкольного образования и примерная общеобразовательная программа – документы федерального уровня. Между теоретической разработанностью вопросов подготовки специалистов дошкольного профиля и практического применения программы подготовки педагогов к внедряемым изменениям.

Литература:

1. Сборник научно – методических статей. Орел 2015г. Под редакцией О. В Бережнова.

2. Ильин И.: «Духовный мир сказки».

3. Зинкевич – Евстигнеева: «Практикум по сказкотерапии».

4. Э. И Иванова: «Расскажи мне сказку». Литературные сказки для детей. Просвещение 2001г.

5. Ланчеева – Репьева: «Иное царство русских сказок». 6.Антонова Л. Г. Развитие речи. Уроки риторики. Ярославль «Академия развития». Холдинг1997г.

7. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. М. Просвещение 1991г.

8. Джежелей О. «Помогайка». М. Просвещение 1994г.

9. Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольника. М. ТЦ Сфера, 2009…1999г.

10. Маханева М. Театрализованные занятия в детском саду. М. ТЦ-Сфера 2003г.

11. Новотворцева Н. В. Обучение грамоте в детском саду. Ярославль «Академия развития»1998г.

12. Стрельцова Л. Мастерская слова. Дошкольное воспитание №10. 1996г.

13. Царенко Л. От потешек к пушкинскому балу. М.Линка-Пресс1999г.

14. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. Новгород.Флокс1995г.

Введение

Своё представленье работы мне хочется начать словами детской писательницы Ирины Токмаковой: « У кого в детстве не бывает сказки, тот вырастает сухим, колючим человеком, и люди об него ушибаются, как о лежащий на дороге камень, и укалываются как о лист осота » .

Само слово СКАЗКА – это устное, художественное произведение, преимущественно прозаического, волшебного, авантюрного или бытового характера, с установкой на вымысел. Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения устной связной речью зависит успешность обучения детей в школе. Трудно отрицать роль сказок в формировании языковой культуры. Потому как при воспроизведении (пересказе, повторении, драматизации) сказок осуществляется развитие монологической и диалогической речи. Сказка развивает творческий потенциал, фантазию, воображение, способность к словотворчеству. Что же такое сказкотерапия?

Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для речевого развития личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром.

Основной принцип сказкотерапии – это целостное развитие личности, забота о душе (в переводе с греческого – забота о душе и есть терапия). Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды.

Проблема

Разрешение проблем нравственного и духовного воспитания требует поиска наиболее эффективных путей или переосмысления уже известных. Действенным средством в воспитании моральных качеств личности дошкольников является сказка. Духовно- нравственное воспитание – это формирование ценного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоничное развитие человека, включая в себя воспитания чувства долга, справедливости, ответственности. Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы образования и воспитания Проблемы духовно- нравственного воспитания дошкольников всегда находились а центре внимания выдающихся педагогов, таких как В. А Сухомлинского, Н. С Карпинской, Л. Н Стрелковой и др. Они занимались поиском наиболее эффективных путей и средств осуществления духовно- нравственного воспитания в ДОУ. На мой взгляд, одним из средств создания положительных духовных и нравственных представлений детей, установления более тесных контактов между взрослыми и детьми в семье и в детском саду является сказка. Период дошкольного детства наиболее благоприятен для духовного и нравственного воспитания ребенка, ведь впечатления детства человек проносит через всю жизнь.

Работая с детьми по речевому развитию с помощью сказкотерапии, я поставила перед собой следующие цели и задачи:

Цель изучения : выявить влияние русских народных сказок на развитие связной речи старших дошкольников; содействие развитию речи детей, обогащению словаря, развитию образного строя и навыков связной речи через сказку.

Объект изучения: развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста.

Предмет изучения : русские народные сказки как средство развития связной речи детей старшего дошкольного возраста.

Задачи изучения :

— проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной проблеме;

— экспериментально выявить возможность использования русских народных сказок на занятиях по развитию речи и в повседневном общении;

— разработать систему мероприятий для детей старшего дошкольного возраста на основе использования русских народных сказок.

Методы исследования: наблюдения, беседы, объяснение, повторение, рассказ воспитателя и др.

— Совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и выразительности.

-Развитие диалогической и монологической речи.

-Эффективность игровой мотивации детской речи. Взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов.

— Сотрудничество педагога с детьми и друг с другом.

— Приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры, народному фольклору.

Методы работы по развитию речи сказкотерапией ведётся мною по пяти направлениям это: дидактические игры; театрализация сказок; мнемотехника; показ инсценировка; психогимнастика.

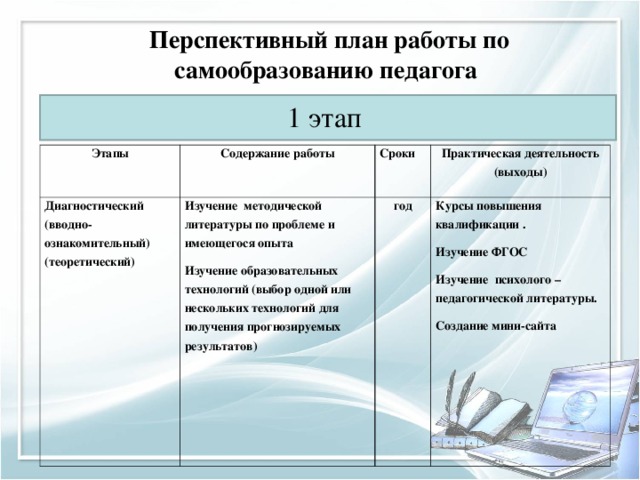

Перспективный план работы по самообразованию педагога

1 этап

Этапы

Содержание работы

Диагностический (вводно-ознакомительный) (теоретический)

Изучение методической литературы по проблеме и имеющегося опыта

Изучение образовательных технологий (выбор одной или нескольких технологий для получения прогнозируемых результатов)

Сроки

Практическая деятельность (выходы)

год

Курсы повышения квалификации .

Изучение ФГОС

Изучение психолого – педагогической литературы.

Создание мини-сайта

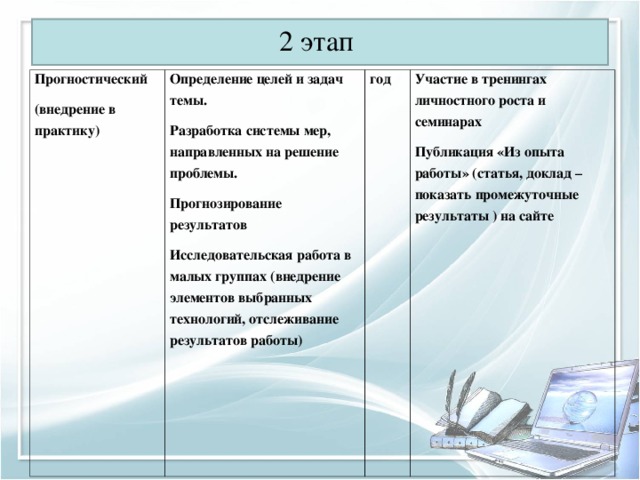

2 этап

Прогностический

(внедрение в практику)

Определение целей и задач темы.

Разработка системы мер, направленных на решение проблемы.

Прогнозирование результатов

Исследовательская работа в малых группах (внедрение элементов выбранных технологий, отслеживание результатов работы)

год

Участие в тренингах личностного роста и семинарах

Публикация «Из опыта работы» (статья, доклад –показать промежуточные результаты ) на сайте

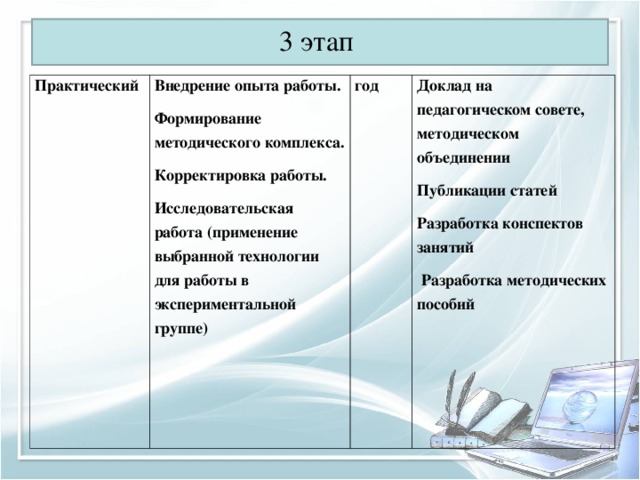

3 этап

Практический

Внедрение опыта работы.

Формирование методического комплекса.

Корректировка работы.

Исследовательская работа (применение выбранной технологии для работы в экспериментальной группе)

год

Доклад на педагогическом совете, методическом объединении

Публикации статей

Разработка конспектов занятий

Разработка методических пособий

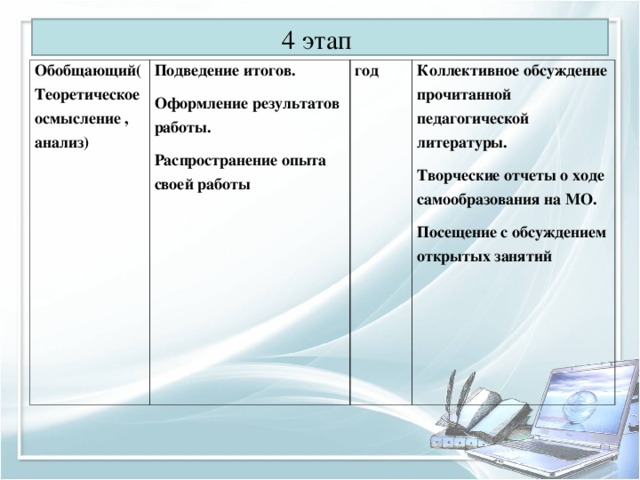

4 этап

Обобщающий(Теоретическое осмысление , анализ)

Подведение итогов.

Оформление результатов работы.

Распространение опыта своей работы

год

Коллективное обсуждение прочитанной педагогической литературы.

Творческие отчеты о ходе самообразования на МО.

Посещение с обсуждением открытых занятий

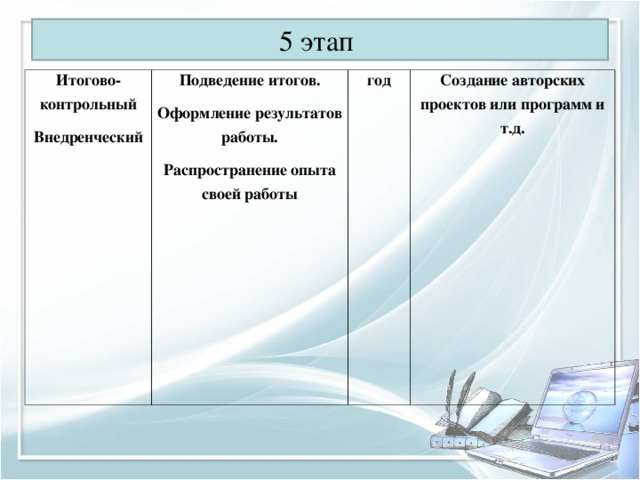

5 этап

Итогово-контрольный

Внедренческий

Подведение итогов.

Оформление результатов работы.

Распространение опыта своей работы

год

Создание авторских проектов или программ и т.д.

№

Работа с документами (нормативно-правовая база по теме самообразования):

Пути, способы решения проблемы

1

Сроки выполнения

Формы работы

Работа с воспитанниками:

Результат, форма отчетности

1

Название месяца

Презентация

«Что такое сказка»

Досуг

«Путешествие в сказочную страну»

Дидактическая игра

«Покажи и расскажи сказку»

Чтение и обсуждение сказки

«По щучьему велению»

Игра

«Спасем прекрасную царевну»

Дидактическая игра «Расскажи сказку» по серии картинок. Изготовление масок для героев сказок

Пополнение книжного уголка

Чтение и обсуждение сказки

«Сивка-бурка»

Беседа

«Изменим ситуацию в знакомых сказках»

Выставка поделок из бросового материала «Мой любимый герой сказки»

Чтение и обсуждение сказки : «Снегурочка»

Творческий вечер «Сказки гуляют по свету»

Изготовление открыток к празднику

Чтение сказки «Морозко»

Досуг «В гостях у сказки» Конструирование книжек-малышек

Чтение и обсуждение сказки

«Иван-царевич и серый волк»

Дидактическая игра «Расскажи сказку по иллюстрациям»

Создание презентации «Волшебный мир сказок»

Чтение и обсуждение сказки «Хаврошечка»

Беседа «Сказка, но по-новому»

Презентация «В гостях у сказки»

Пальчиковый театр

Рассматривание иллюстраций к сказкам

Выставка книг: «Моя любимая сказка»

Использование мозгового штурма в работе со сказкой «Кот, петух и лиса»

Викторина сказок

Настольный театр «Теремок»

Рассматривание Книги сказок

Пальчиковый театр

Сочиняем сказку

Просмотр сказки «Колобок»

Герои сказок

Просмотр любимой сказки

Отметка о выполнении

Выход темы

Сентябрь

Выполнено или нет

Презентация

Октябрь

Выставка книг

Да

Да

Ноябрь

Декабрь

Выставка детских работ

Открытки

Январь

Февраль

Презентация

Пальчиковый театр

Март

Апрель

Выставка детских рисунков

Театрализованное представление

В гостях у сказки.

Май

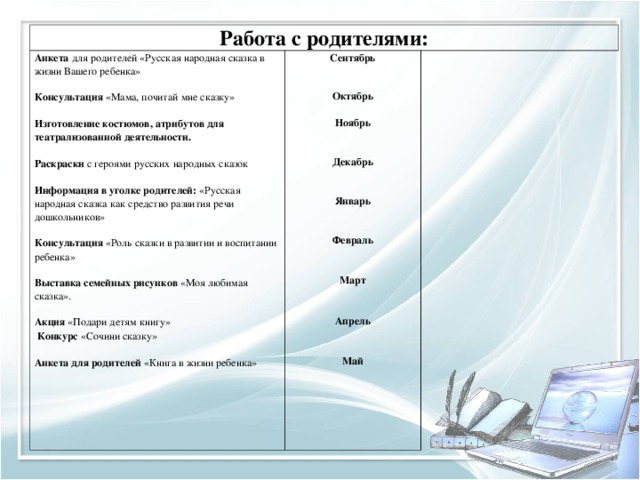

Работа с родителями:

Анкета для родителей «Русская народная сказка в жизни Вашего ребенка»

Сентябрь

Консультация «Мама, почитай мне сказку»

Октябрь

Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности.

Ноябрь

Раскраски с героями русских народных сказок

Декабрь

Информация в уголке родителей: «Русская народная сказка как средство развития речи дошкольников»

Январь

Консультация «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка»

Февраль

Выставка семейных рисунков «Моя любимая сказка».

Март

Акция «Подари детям книгу»

Конкурс «Сочини сказку»

Апрель

Анкета для родителей «Книга в жизни ребенка»

Май

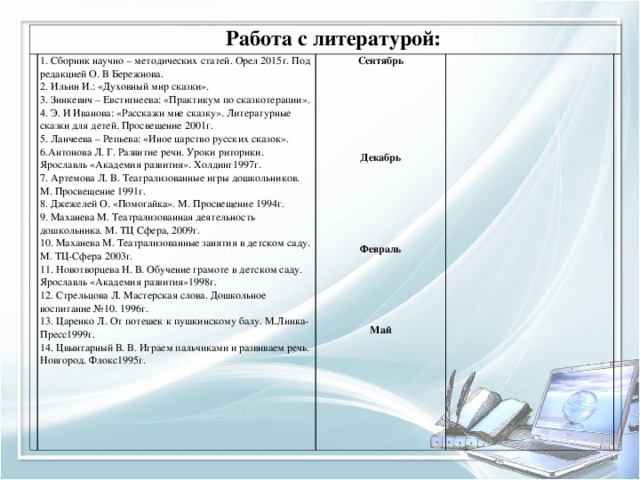

Работа с литературой:

1. Сборник научно – методических статей. Орел 2015г. Под редакцией О. В Бережнова.

2. Ильин И.: «Духовный мир сказки».

3. Зинкевич – Евстигнеева: «Практикум по сказкотерапии».

4. Э. И Иванова: «Расскажи мне сказку». Литературные сказки для детей. Просвещение 2001г.

5. Ланчеева – Репьева: «Иное царство русских сказок».

6.Антонова Л. Г. Развитие речи. Уроки риторики. Ярославль «Академия развития». Холдинг1997г.

7. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. М. Просвещение 1991г.

8. Джежелей О. «Помогайка». М. Просвещение 1994г.

9. Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольника. М. ТЦ Сфера, 2009г.

10. Маханева М. Театрализованные занятия в детском саду. М. ТЦ-Сфера 2003г.

11. Новотворцева Н. В. Обучение грамоте в детском саду. Ярославль «Академия развития»1998г.

12. Стрельцова Л. Мастерская слова. Дошкольное воспитание №10. 1996г.

13. Царенко Л. От потешек к пушкинскому балу. М.Линка-Пресс1999г.

14. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. Новгород. Флокс1995г.

Сентябрь

Декабрь

Февраль

Май

Посещение мероприятий

Дата и место проведения

Группа, возраст и количество детей

Тема. цель

Содержание

Выводы по анализу

занятия

Проведенные открытые занятия, мероприятия

№

Тема, группа

Уровень (образовательное учреждение, район, город, межрегиональный, республиканский, федеральный, международный уровень)

Вид, тематика, место проведения методического мероприятия, в рамках которого проводилось открытое занятие, мероприятие (заседание методического объединения, предметная неделя, семинар, конкурс и др.)

Дата

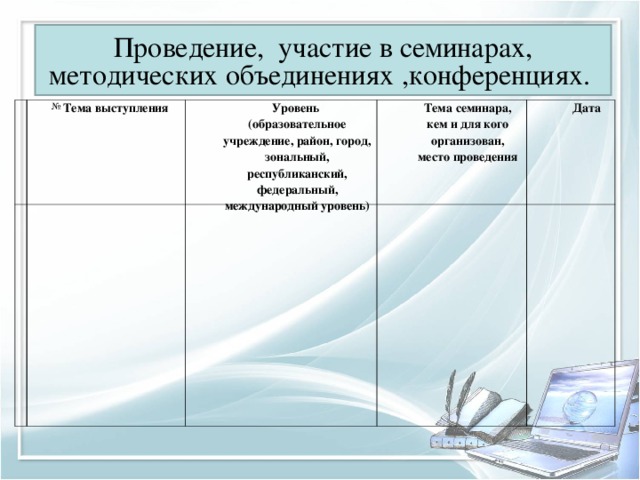

Проведение, участие в семинарах, методических объединениях ,конференциях.

№

Тема выступления

Уровень (образовательное учреждение, район, город, зональный, республиканский, федеральный, международный уровень)

Тема семинара, кем и для кого организован,

место проведения

Дата

Методические публикации

№

Тема (название),вид публикации, количество страниц

Уровень (образовательное учреждение, муниципальный, республиканский федеральный, международный уровень)

ОД по экспериментированию в подготовительной группе с презентацией «Вода не

безграничный дар»

Где напечатана

(наименование научно-методического издания, учреждения, осуществлявшего издание методической публикации

Всероссийский

Год издания

Ссылка на опубликованный материал: https://uchsovet.ru/publikacii/doo/8450

№ 1613163022 от 13.10.2016

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-66047 от 10.06.2016 г.

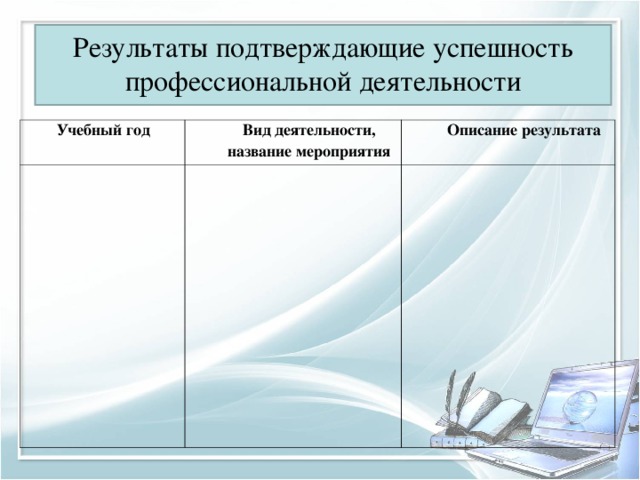

Результаты подтверждающие успешность профессиональной деятельности

Учебный год

Вид деятельности, название мероприятия

Описание результата

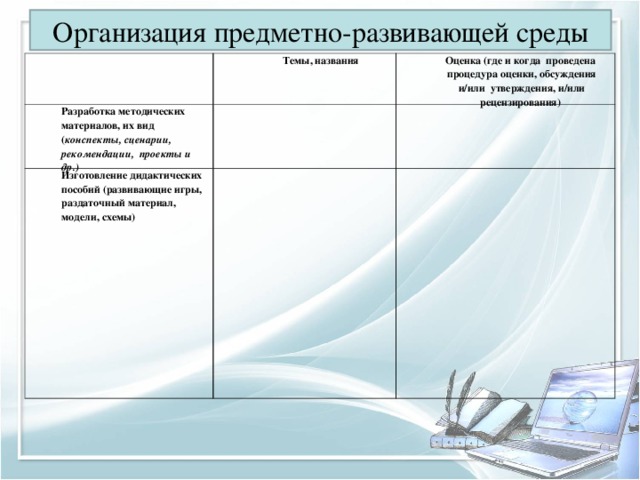

Организация предметно-развивающей среды

Темы, названия

Разработка методических материалов, их вид ( конспекты, сценарии, рекомендации, проекты и др.)

Оценка (где и когда проведена процедура оценки, обсуждения и/или утверждения, и/или рецензирования)

Изготовление дидактических пособий (развивающие игры, раздаточный материал, модели, схемы)

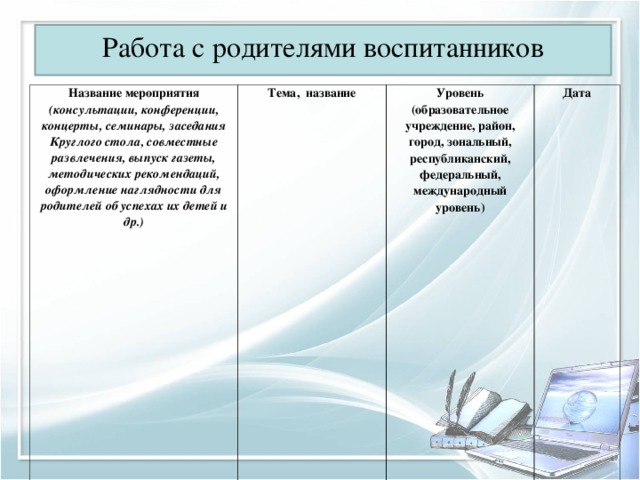

Работа с родителями воспитанников

Название мероприятия (консультации, конференции, концерты, семинары, заседания Круглого стола, совместные развлечения, выпуск газеты, методических рекомендаций, оформление наглядности для родителей об успехах их детей и др.)

Тема, название

Уровень (образовательное учреждение, район, город, зональный, республиканский, федеральный, международный уровень)

Дата

Отчёт по самообразованию.

Тема самообразования: « Сказкотерапия, как средство формирования развития речи дошкольников в условиях разработки и утверждения основной образовательной программы на основе ФГОС»

Цели работы по теме самообразования: повысить профессиональную квалификацию по вопросу развития речевой системы у детей дошкольного возраста в в условиях разработки и утверждения основной образовательной программы на основе ФГОС.

Проблемы (актуальность выбора темы ): Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время проблемы, связанные с процессом развития связной речи являются центральной задачей речевого воспитания детей. Это, прежде всего, связано с социальной значимостью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь — высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. В компетенции и ответственности каждого образовательного учреждения разработка и утверждение основной образовательной программы на основе ФГОС. В качестве первоосновы любой основной общеобразовательной программы дошкольного образования и примерная общеобразовательная программа – документы федерального уровня. Между теоретической разработанностью вопросов подготовки специалистов дошкольного профиля и практического применения программы подготовки педагогов к внедряемым изменениям.

Литература, изученная по данной проблеме:

1. Сборник научно – методических статей. Орел 2015г. Под редакцией О. В Бережнова.

2. Ильин И.: «Духовный мир сказки».

3. Зинкевич – Евстигнеева: «Практикум по сказкотерапии».

4. Э. И Иванова: «Расскажи мне сказку». Литературные сказки для детей. Просвещение 2001г.

5. Ланчеева – Репьева: «Иное царство русских сказок».

6.Антонова Л. Г. Развитие речи. Уроки риторики. Ярославль «Академия развития». Холдинг1997г.

7. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. М. Просвещение 1991г.

8. Джежелей О. «Помогайка». М. Просвещение 1994г.

9. Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольника. М. ТЦ Сфера, 2009…1999г.

10. Маханева М. Театрализованные занятия в детском саду. М. ТЦ-Сфера 2003г.

11. Новотворцева Н. В. Обучение грамоте в детском саду. Ярославль «Академия развития»1998г.

12. Стрельцова Л. Мастерская слова. Дошкольное воспитание №10. 1996г.

13. Царенко Л. От потешек к пушкинскому балу. М.Линка-Пресс1999г.

14. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. Новгород.Флокс1995г.

Анализ успешной реализации целей и задач, поставленных при выборе темы самообразования.

Результаты (всё что за год сделано)

а) составление памяток, конспектов занятий, сборник и др.

б) выступления на методических объединениях, семинарах

в) педагогическая диагностика результатов применения новых методов и приемов работы

Сложности, возникшие при работе в этом учебном году

Использование в работе: ТСО, Интернет-ресурсы, творческий опыт педагога и т.д.):

Перспективы работы в следующем году.

Глоссарий

- Аграмматизм импрессивный — непонимание значения грамматических форм в воспринимаемой устной речи и (или) при чтении. экспрессивный — неумение грамматически правильно изменять слова и строить предложения в своей активной устной и (или) письменной речи.

- Аграфия (a-grapho-не пишу; лат.) расстройство речи, выражающееся в нарушении письма, полная утрата способности письма. экспрессивный — неумение грамматически правильно изменять слова и строить предложения в своей активной устной и (или) письменной речи.

- Акцентуация характера Чрезмерная выраженность отдельных черт характера, проявляемая в избирательной уязвимости человека по отношению к определенным ситуациям и стимулам.

- Алалия (a-lalia-нет речи; лат.) отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и сохранных умственных способностях.

- Алексия (a-lego-не читаю; лат.) неспособность овладеть процессом чтения.

- Апперцепция Зависимость восприятия от прошлого опыта, содержания психической деятельности человека и его индивидуальных особенностей.

- Артикуляция (articulare-чётко произносить; лат.) работа органов речи при произнесении слогов, слов, фраз. Органы артикуляции: губы, язык, нижняя челюсть, глотка. Точная артикуляция даёт чёткую, чистую речь.

- Аутизм (Ранний детский аутизм (РДА) Отклонение в психическом развитии ребёнка, главным проявлением которого является нарушение общения ребёнка с окружающим миром.

- Афазия (a-phasis-нет речи; лат.) утрата речи — полная или частичная, обусловленная поражением головного мозга. Афазия отличается от алалии тем, что при афазии происходит утрата уже развившейся речи, тогда как при алалии нарушается сам процесс развития речи.

- Афония (a-phone-нет голоса; греч.) отсутствие звучного голоса.

- Батареи специальных способностей Группы тестов, измеряющих относительно независимые особенности индивидов, в совокупности способствующие успешному осуществлению определенной деятельности.

- Баттаризм нарушение речи, при котором слова произносятся в чрезмерно быстром темпе, не чётко, не договариваются.

- Беседа Метод сбора первичных данных на основе вербальной коммуникации. При соблюдении определенных правил позволяет получить надежную информацию о событиях прошлого и настоящего, об устойчивых склонностях, мотивах тех или иных поступков, о субъективных состояниях.

- Брадилалия патологически замедленный темп речи.

- Валидность Комплексная характеристика, включающая, с одной стороны, сведения о пригодности методики для измерения того, для чего она создана, а с другой стороны, информацию о том, какова ее действенность, эффективность, практическая полезность.

- Высказывание единица сообщения, обладающая смысловой целостностью.

- Высшие психические функции (ВПФ) Сложные саморегулирующиеся рефлексы, социальные по происхождению, опосредованные по структуре и сознательные, произвольные по способу осуществления.

- Гаммацизм недостаток произношения звука [ Г ].

- Гиперсаливация увеличенное выделение слюны.

- Голос звуки, возникающие вследствие колебания голосовых связок при разговоре, пении, смехе и пр.

- Дизартрия dis-arthron-расстройство сочленения; латин.) нарушение произношения, обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ограничена, связана подвижность органов речи, поэтому произношение затруднённое. Часто речь плохо развита в целом.

Дикция (dictio-произнесение; латин.) отчётливое, ясное, чистое произношение слов, звуков в разговоре, пении и пр.

Дислалия (dis-lalia-плохо говорю; латин.) расстройство устной речи, выражающееся в нарушении произношения звуков речи. У детей, как правило, сопровождается нарушениями письменной речи.

Дислексия (dis-lego-плохо читаю; латин.) нарушение чтения, связанное с нарушением или недоразвитием некоторых участков коры головного мозга. Чтение замедленное, угадывающее с фонетическими искажениями; непонимание смысла прочитанного.

Задержка речевого развития (ЗРР) нарушение нормального темпа развития речи, отставание в развитии речи.

Заикание логоневроз, нарушение плавного течения речи судорожными запинками.

Импрессивная речь восприятие, понимание речи.

Интеллект Относительно устойчивая структура умственных способностей индивида, проявляющихся в различных сферах практической и теоретической деятельности. Характеристика индивида, проявляющаяся в успешности Выполнения теста (тестов) интеллекта; определяется величиной IQ.

Интонация (intono-громко произношу; латин.) совокупность звуковых элементов речи (силы, высоты, тембра, длительности звучания). Интонация создаёт дополнительный оттенок смысла, подтекст речи, помогает лучше понять высказывание. Если речь насыщена интонациями — она особенно понятна и красива.

Интроспекция Метод исследования и познания человеком своих мыслей, образов, чувств, переживаний и других актов собственной активности.

Итерация несудорожные запинки, повторы в речи.

Йотацизм нарушение произношения звука [j].

Каппацизм недостаток произношения звука [ К ].

Кинестезии речевые ощущение положения и перемещения органов, участвующих в речеобразовании.

Коммуникация (communico-общаюсь; латин.) контакты, общение, обмен информацией между людьми.

Коэффициент интеллектуальности Количественный показатель теста интеллекта, указывающий на успешность его выполнения испытуемым по сравнению с выборкой, на которой происходила стандартизация теста.