Это история сироты, которая попала в приемную семью. В сказке три части. В первой – зачин о категориях плохих людей. «Своего брата не стыдятся» приемные родители девочки и сводные сестры. Здесь же краткое описание суровой жизни Крошечки-Хаврошечки в новой семье. Во второй части хозяйские дочери узнают тайну новой сестры. Последняя часть – счастливая развязка.

Сказка волшебная. В ней происходят чудеса. Пока Крошечка-Хаврошечка перемещается из одного уха коровы в другое, вся работа оказывается переделанной. Животное умеет разговаривать. Яблоня, выросшая на его костях, наклоняет ветки только сиротке.

Цифра «три» часто встречается в русских народных сказках. Девочка-сирота выполняет три работы: ткет, прядет, прибирает. В приемной семье три дочери. При этом две из них с физическими недостатками: один и три глаза. Три раза хозяйские дочки следят за действиями сироты. Три разных действия проделывает корова: наткано, побелено, накатано.

Уменьшительно-ласкательные суффиксы также явный признак сказки: коровушка, солнышко, травушка, ушко. В произведении есть постоянные сказочные эпитеты: добрые, пригожие, красная. Обратный порядок слов тоже характерен для сказок: отнесет она, дочь хорошая.

Как в любой другой, в сказке две группы героев: положительные (главная героиня, корова, молодой барин) и отрицательные (приемные родители и сводные сестры). Родители уже наказаны за какие-то свои грехи: две их дочери с физическими отклонениями. Но они продолжают обижать беззащитную сироту. Мачеха не радуется, что приемная дочь умножает приданное ее родных детей. Она ухудшает положение сироты, чувствует себя безнаказанно. Дочери похожи на свою мать: они тоже бессовестно ведут себя по отношению к Крошечке-Хаврошечке. Один старик проявляет минутную слабость: ему жалко убивать корову.

Главная героиня – девушка трудолюбивая, добрая, порядочная. Но из-за своей беспечности становится причиной гибели единственного друга. Она забыла про третий глаз сводной сестры. Выполнением всех наставлений рябой коровы девочка-сирота искупает свою вину и обретает любовь. Молодой барин женится на ней.

Сказка учит быть добрыми, верить и не терять надежду.

Дата публикации: 13 июля 2022 в 15:00

Презентация была опубликована 6 лет назад пользователемТаисия Глебовская

Содержание

- Похожие презентации

- Презентация на тему: » Волшебная сказка. Способы создания образа героя в волшебной сказке. Русская народная сказка «Хаврошечка» МБОУ СОШ 99 г.о.Самара Предмет: Литературное чтение.» — Транскрипт:

- Литературное чтение. 3 класс. Методическое пособие (16 стр.)

- Уроки 7, 8, 9 (54, 55, 56). Тема: «Что посеешь, то пожнешь»

- Мудрость Предками сохраненная Крошечка-Хаврошечка (смысл сказки)

- Умники и умницы

- Умные дети — счастливые родители

- Хаврошечка. Русская народная сказка

- Ответы к стр. 83 — 84

- Хаврошечка Русская народная сказка

- Смысл сказки «Крошечка Хаврошечка»

Похожие презентации

Презентация на тему: » Волшебная сказка. Способы создания образа героя в волшебной сказке. Русская народная сказка «Хаврошечка» МБОУ СОШ 99 г.о.Самара Предмет: Литературное чтение.» — Транскрипт:

1 Волшебная сказка. Способы создания образа героя в волшебной сказке. Русская народная сказка «Хаврошечка» МБОУ СОШ 99 г.о.Самара Предмет: Литературное чтение Класс: 3 Учебник: Н.Я.Чуракова, 2008 г. Учитель: Антипова Н.В. Год создания: 2011

2 Расшифруйте запись на свитке R S C W Z K V A S Q З W K R A S с к а з к а

4 Древнейший жанр устного народного творчества Сказки живут на свете с незапамятных времён, с тех давних пор, когда книг ещё не было, да и писать никто не умел. Но люди тогда тоже мечтали. Возникнув в древние времена, сказки никогда не уйдут из нашей жизни, ведь в них собрано всё самое благородное, самое человечное и чистое, что так украшает жизнь. Есть сказки разные. Но все они – о чуде из чудес: человеческой смелости, находчивости, о красоте и правде.

5 Русская народная сказка «Хаврошечка» Значение слов: Работой заморили – заставляли работать до смертельной усталости. Пять пудов – пуд – это 16 кг. Журят – ругают. Побелено и в трубы покатано – холсты белили на солнце и скатывали в трубы (рулоны). Догляди – подсмотри. Глаза смежила – закрыла. Лиха не знать – беды и горя не знать.

8 Русская народная сказка «Хаврошечка» Коровушка – волшебный помощник. Она была из волшебного мира. Побывав внутри тотемного зверя, человек заряжается его силой.

9 Русская народная сказка «Хаврошечка» Люди верили, что всё превращается во всё и не исчезает бесследно. Обрести счастье может герой за свои положительные качества.

10 Русская народная сказка «Хаврошечка» Причина сна – магия волшебного слова. Которое знала Хаврошечка, но забыла о существовании третьего глаза у Триглазки и не «заговорила его». Слово обладает волшебной силой.

11 Русская народная сказка «Хаврошечка» Чему учит сказка? Доброта и сердечность русского народа никогда не могла примириться со злом, с несправедливостью, с тем, что маленькая девочка выбивалась из сил, а мачехины дочки только веселились. И всегда русская сказка в награду за терпение и доброту, трудолюбие и скромность наделяет таких героев счастьем. И чудо, добро, помощь совершаются в сказке, отражая мечту о справедливости.

Источник

Литературное чтение. 3 класс. Методическое пособие (16 стр.)

«Крошечка-Хаврошечка» – одна из известных сказок о бедной падчерице (такого же типа сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Морозко»). В них носители зла обижают сироту, что, по народным понятиям, является грехом. Сирота уже судьбой обижена и нуждается в помощи, поддержке и добром отношении.

Эта сказка, как, впрочем, и любая другая волшебная сказка, дает повод для обсуждения нравственных проблем – проблем добра и зла. Сказка защищает слабого, судьбой обиженного, вознаграждая его добрыми изменениями в судьбе (счастливое замужество).

Работа с этой сказкой позволит развивать представления об особенностях волшебной сказки и ее жанровых признаках: о волшебных персонажах и событиях, о системе персонажей (главный герой, противник, чудесный помощник), а также о речевых особенностях сказки.

Текст сюжетный, поэтому здесь легко вести работу по составлению плана, разным видам чтения и пересказу. Для пересказа близко к тексту детям полезно запомнить устойчивые сказочные выражения («яблочки наливные», «листвицы золотые», «веточки серебряные» и др.).

Задачи:

• закрепить представление о волшебной сказке, ее жанровых признаках;

• характеризовать персонажей по их поступкам;

• учить обнаруживать и понимать информацию, не выраженную в тексте явно;

• учить выявлять речевые особенности текста;

• формировать представление о троекратном повторе как художественном приеме сказок;

• формировать правильные нравственные представления;

• расширять представления о старинном русском быте (ткачество, прядение);

• расширять лексический запас за счет знакомства со сказочными словами и выражениями, со словами и оборотами народной речи; развивать речевое чутье путем сравнивания значения народных и общеупотребительных, устаревших и современных слов; развивать речевой слух при работе с рифмой (развитие речи).

Виды работы:

• пересказ близко к тексту;

• беседа по вопросам;

• чтение учебной статьи;

• речевая работа: толкование устаревших слов и выражений; подбор синонимов к словам и оборотам народной речи; выделение из текста сказочных слов и выражений; выявление созвучных слов (рифмы) в тексте;

• тренировка речевых навыков (произнесение скороговорок).

Дополнительные вопросы и задания

1. Прочитайте первые два абзаца сказки. Как эту часть (первую) можно озаглавить? Запишите название.

2. Найдите и прочитайте о том, как обычно помогала Хаврошечке рябая корова. Придумайте название для этой части (второй).

3. Как мачеха узнала, кто помогает Хаврошечке? Прочитайте и озаглавьте эту часть сказки (третью).

4. Найдите и прочитайте о том, что случилось после того, как мачеха узнала про корову-помощницу. Как эту часть (четвертую) можно озаглавить?

5. Прочитайте оставшуюся часть. Придумайте для нее название.

6. Разделите третью часть еще на три, более мелкие части и озаглавьте их.

7. Перескажите сказку по плану.

8. Кто добрый помощник Хаврошечки? Почему мачеха потребовала зарезать волшебную корову?

9. В сказках часто борются добро и зло, и добро побеждает. Докажите, что все это есть и в сказке «Крошечка-Хаврошечка».

10. «Занудили, заморили», «бьют, журят», «будет сработано», «глазки смежила», «листвицы шумят», «своего брата не стыдятся». Объясните значение выделенных слов.

11. «Крошечка-Хаврошечка». Найдите в сказке другие уменьшительно-ласкательные слова.

12. «Попрыгала-попрыгала», «высоко-высоко». Скажите иначе. Что выражено повтором?

Комментарий к вопросам и заданиям

Вопрос 1. Крошечка-Хаврошечка, мачеха, ее три дочери, рябая корова, яблоня, барин – персонажи сказки. Из них волшебные: корова и яблоня. Сказочны и дочери: Одноглазка, Триглазка. Сказка эта волшебная не только потому, что в ней есть волшебные персонажи. В ней есть и волшебные события: Хаврошечка в одно ушко коровы влезает, в другое вылезает – и все готово («сработано»). Яблоня не дает яблок мачехиным дочерям, а опускает ветки с яблочками для Хаврошечки.

Вопрос 3. Коровушка помогала Хаврошечке, потому что жалела ее, сироту, а еще потому, что девушка была старательная («она и подает, и прибирает, и за всех и за все отвечает»).

Вопрос 4. «Не боятся – не стыдятся»; «Крошечка-Хаврошечка»; «занудила – заморила»; «прибирает – отвечает»; «сидеть – глядеть», «обшивала – пряла – ткала – не слыхала».

В этой сказке особенно много созвучий (рифмы), их роль в том, что они создают выразительность, украшают сказку. При желании можно продолжить выявление рифм и в других частях сказки. Стоит рифмованные слова выписать и читать отдельно, чтобы ученики их запомнили и использовали при пересказе.

Вопрос 5. «Занудили, заморили»; «ткнуть да толкнуть»; «бьют, журят»; «голодом голодала»; «девицы-красавицы».

Вопрос 6. В сказке «Гуси-лебеди» три встречи на пути туда и три – на пути обратно (с печкой, яблоней, рекой) и соответственно три разговора и три поступка. Этот вопрос учебника направлен на предварительное знакомство с троекратным повтором – приемом, характерным для волшебной сказки, а также для некоторых других фольклорных произведений.

Вопросы 1–6 (доп.). Возможный план в разном речевом оформлении (предложения, цитаты).

1. Как жилось Хаврошечке у злых людей? (Крошечка-Хаврошечка у плохих людей. «Она и подает, и прибирает, и за всех и за все отвечает»).

2. Как рябая коровушка помогала сироте? (Коровушка – добрая помощница. «Хаврошечка в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет»).

3. Как мачеха узнала про корову-помощницу? (Успешный догляд или Успешное выведывание. «Кто сироте помогает: и ткет, и прядет, и в трубы катает»:

а) Как выслеживает Одноглазка.

б) Как выслеживает Двуглазка.

в) Как выслеживает Триглазка.)

4. Как погибла коровушка и что она завещала. (Яблонька на косточках коровушки. «Косточки каждый день в саду поливала, и выросла из них яблонька».)

5. Как Хаврошечка замуж вышла. (Выбор невесты. «На ту пору ехал барин» или «Которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж выйдет».)

Вопрос 8 (доп.). Единственно, чем можно объяснить требование мачехи, это желанием навредить падчерице, сделать ее жизнь невыносимой, уничтожить ее единственного помощника.

Вопрос 10 (доп.). «Занудили» – замучили; «будет сработано» – будет сделано; «журят» – ругают; «смежила» – закрыла; «листвицы» – листья.

Вопрос 11 (доп.). «Коровушка», «матушка», «глазок», «травушка», «солнышко», «яблочки», «яблонька», «кудрявенький», «молоденький» и др.

Вопрос 12 (доп.). «Попрыгала-попрыгала» – немного попрыгала; «Высоко-высоко» – очень высоко. Один и тот же прием (повтор) в одном случае имеет значение «очень» (высшая степень признака), в другом передает ограниченность действия во времени (недолго длилось).

Уроки 7, 8, 9 (54, 55, 56). Тема: «Что посеешь, то пожнешь»

(Русская народная сказка «Морозко»; народные шутки о ленивых)

Сказка «Морозко» – волшебная сказка с явным дидактическим содержанием. С одной стороны, в ней осуждаются злонравие, жестокость мачехи, грубость и бестактность ее дочери, а с другой – сказка берет под защиту сироту, награждает ее за доброе сердце и хорошее поведение.

Работа с содержанием сказки включает обсуждение нравственных, поведенческих вопросов (этикет). Естественно, что на примере этой сказки продолжается усвоение жанровых признаков волшебной сказки. Сказка дает материал для интересной и разнообразной речевой работы, для расширения представлений о русском этикете и старинном русском быте (золотое шитье, сундук, приданое).

Народные шутки о ленивых людях содержательно соотносятся со сказкой «Крошечка-Хаврошечка», где противопоставлены трудолюбивая Хаврошечка и ее ленивые сводные сестры. В определенной мере они относятся и к сказке «Морозко», где прямо не говорится, что родная дочка была ленива, но можно догадаться, что основную работу делала падчерица. Такие незлые и остроумные шутки о ленивых играют не только развлекательную, но и воспитательную роль. На них можно отрабатывать выразительное чтение и чтение по ролям. В этих маленьких байках шутка возникает как логическое противоречие, несоответствие типа: помогать тому, кто ничего не делает.

Источник

Мудрость Предками сохраненная Крошечка-Хаврошечка (смысл сказки)

Мудрость Предками сохраненная

Крошечка-Хаврошечка (смысл сказки)

Вспоминаем, в чём суть сказки «Крошечка-Хаврошечка» — осталась девочка сиротой, и была у неё любимая корова, когда Хаврошечке что-либо надо было, она влезала в левое ушко коровы, а в правое вылезала, и получала всё, что ей было необходимо.

Такая большая девочка и может лазить по коровьим ушам, что-то здесь не так. Речь идёт о Небесной Корове Зимун (созвездие Малая Медведица). Четыре Звезды этого созвездия образуют квадрат, который и назывался «коровье ушко». Но в сказке ведь не будут писать: «Девочка прошла Врата Междумирья, направленные на коровье ушко». В сказке всё пишут образами. То есть Хаврошечка через Врата Междумирья проходила к Дажьбог-Солнцу к Земле Ингард, к Предкам (она всё просила у мамы, а мама – это как образ коровы Зимун, прародина Предков). После общения с Предками девочка выходила уже через другое «ушко», в другом месте по движению Звёзд, и пробиралась домой. Т.е. она постоянно общалась со своими Предками — при входе использовала один Чертог Сварожьего Круга, а после посещения, через другой Чертог спускалась на Мидгард-Землю.

У мачехи было три дочери: Одноглазка, Двуглазка, Трёхглазка, и чтобы Хаврошечке пробраться домой, она говорила: «спи глазок, усни глазок».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Умники и умницы

Умные дети — счастливые родители

Хаврошечка. Русская народная сказка

Ответы к стр. 83 — 84

Хаврошечка

Русская народная сказка

1

Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся.

К таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой, взяли её эти люди, выкормили и работой заморили: она и ткёт, она и прядёт, она и прибирает, она и за всё отвечает.

А были у её хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая — Триглазка.

Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала: их и обшивала, для них пряла и ткала — и слова доброго никогда не слыхала.

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжело жить-поживать.

— Коровушка-матушка! Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено пять пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.

А коровушка ей в ответ:

— Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — всё будет сработано.

Так и сбывалось. Влезет Хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого — всё готово: и наткано, и побелено, и в трубы покатано.

Отнесёт она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а Крошечке-Хаврошечке ещё больше работы задаст.

Хаврошечка опять придёт к коровушке, обнимет её, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмёт, принесёт хозяйке.

2

Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:

— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди погляди, кто сироте помогает: и ткёт, и прядёт, и в трубы катает?

Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказанье, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает:

— Спи, глазок, спи глазок!

Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка всё наткала, и побелила, и в трубы скатала.

Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь — Двуглазку:

— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает.

Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказанье, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает:

— Спи, глазок, спи, другой!

Двуглазка глазки и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двуглазка всё спала.

Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь — Триглазку, а сироте ещё больше работы задала.

Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала.

Хаврошечка поёт:

— Спи, глазок, спи, другой!

А о третьем глазке и забыла.

Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и всё видит: как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала.

1. Допиши предложение.

2. Какую работу выполняла Хаврошечка? Найди в тексте и запиши.

Она и ткала, она и пряла, она и прибирала, она и за всё отвечала.

3. Прочитай описание яблоньки. В каких словах слышится восхищение? Какое чудо всех удивляло? Подчеркни ответ.

В добре поживать, лиха не знать. Жить без горя.

Источник

Смысл сказки «Крошечка Хаврошечка»

«Крошечка-Хаврошечка» — одна из самых трогательных русских сказок о бедной сиротке, которая дождалась заслуженного счастья за трудолюбие, приветливость и добрый нрав, и о злобной мачехе и ее уродливых зловредных дочках, которые наконец-то получили по заслугам. Своеобразный вариант сказки о Золушке, только в роли помощницы и защитницы выступает не фея-крестная, а обычная коровушка. Впрочем, обычная ли? Ведь это кроткое домашнее животное не только умеет говорить и давать своей подопечной добрые советы, но и выполняет за девушку непосильную работу. А когда она погибла, то ее косточки претерпели ряд волшебных превращений: из них на глазах выросла яблоня с румяными сладкими яблоками, которая и познакомила Хаврошечку с ее возлюбленным.

Подобные сказки имеются и у других европейских народов и в собраниях фольклористов, например, в прославленной на весь мир коллекции неутомимых братьев Гримм. Правда, там в роли коровушки выступает чудесная козочка, а в целом история развивается по тому же сценарию.

Кстати, современники братьев Гримм, как и нынешние любители мистики, могли найти в этой сказке сколько угодно созвучных с их идеями ассоциаций. Безобразные сестры Хаврошечки имели одна три, другая лишь один глаз, и лишь у третьей, как и у всех людей, было два глаза, что не делало эту злюку менее уродливой. Значит, эти сестрицы олицетворяют то ли небесные светила, то ли какие-то своенравные божества из глубокой древности. И знаете, такие предположения уже делаются на полном серьезе.

Но и без мистики эта сказка позволяет погрузиться в глубокую старину, когда люди верили в обыденность чудес так же, как мы с вами уверены в ежедневном благополучном восходе Солнца. Почему героине помогает именно корова? Не только потому, что она — одно из первых прирученных человеком животных, но и потому что она, как говорится в рассказывающей о первобытных временах сказке Редьярда Киплинга, «дарительница вкусной еды». Издавна люди заметили, что человеческие дети чахнут и хиреют без коровьего молока, а взрослым оно дает силу. Не зря многие народы, от цивилизованных до первобытных, видели в корове воплощение доброго божества. В ряде стран эти верования живы и сейчас — помните о индийских священных коровах? А поскольку русская и индийская культуры вышли из того же корня, похожие верования, пусть без доходящих до комизма эксцессов, могли существовать и у наших далеких предков.

Кстати, почему героиню зовут таким странным именем, напоминающем об еще одном домашнем животном? Какой бы полезной не была свинка, сравнение с нею трудно назвать комплиментом. Дело в том, что имя «Хаврошечка» — ласковый уменьшительный вариант от старинного имени «Феврония». Знатоки легенд, а также люди, следящие за новейшими событиями в праздничном календаре современной России, знают, что так звали героиню сказания о преданной супружеской любви. Сегодня праздник в честь Петра и Февронии пытаются представить как наш исконно русский ответ то ли легенде о рыцаре Тристане и его возлюбленной — прекрасной королеве Изольде, то ли заморскому «идеологически чуждому» празднованию дня святого Валентина. А жаль, потому что эта рассказ о любви и об испытаниях, которые судьба приготовила для этой пары, заслуживает уважения и интереса.

Так при чем же здесь кроткая героиня сказки, обработанной замечательным романистом и сказочником Алексеем Толстым? Если Феврония с самого начала показывает себя как премудрая дева, то ее сказочная тезка, на первый взгляд, не блещет особым умом, если не принимать в расчет умение прислушиваться к мудрым советам, какими бы диковинными на первый взгляд они не казались, То же самое заметно и в главной героине сказки «Морозко», и во многих других сказочных девушках и девочках. Хочешь дружить с волшебными существами, дружелюбными или коварными — умей ладить с ними и говорить на их языке.

Словом, будь доброй, трудолюбивой, честной, приветливой и щедрой, следуй советам тех, кто желает тебе добра, и ты обретешь заслуженное счастье. Возможно, этот совет из сказки придется не по нутру современным воинствующим феминисткам и прочим супернезависимым девушкам, но, как показывает повседневный опыт, и в двадцатом, и в двадцать первом веке он неплохо работает и в жизни, и в сказках.

Источник

Подготовила воспитатель Солякова Г.Н.

Анализ русской народной сказки

«Хаврошечка» (в обработке А.Толстого)

План:

- Определение понятия «народная сказка».

- Вид сказки по классификации А.Н.Афанасьева.

- Правомерность определения вида:

— форма вымысла;

— волшебные помощники;

— типы героев.

- Наличие «бродячего сюжета».

- Анализ архитектоники сказки.

- Анализ художественного мира, поэтики сказки.

- Нравственная проблематика сказки.

- Возрастное назначение сказки.

Существует множество определений понятия «сказка», данных в различные исторические периоды разными научными школами. Простым, но достаточно емким является определение, данное фольклористом ХХ в. В.И.Чичеровым.

«Под народной сказкой понимается устное повествовательное художественное произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел, рассказываемое в воспитательных или развлекательных целях».

В своей работе по анализу русской народной сказки «Хаврошечка» я буду опираться на классификацию А.Н.Афанасьева.

А.Н.Афанасьев систематизирует сказки, положив в основу классификации время создания сказок и сюжет. Он выделяет сказки о животных как самые древние, волшебные сказки, бытовые сказки, авантюрные (авантюрно – новеллистические) и докучные сказки. Русскую народную сказку «Хаврошечка» можно отнести к разряду волшебных.

Природа вымысла в волшебных сказках, по мнению В.П.Аникина, связана с магическими понятиями и представлениями древнего человека. В сказке «Хаврошечка» магической силой наделены слова: «спи, глазок, спи другой»; действия: «влезет Крошечка — Хаврошечка в одно ушко, вылезет из другого – все готово: и наткано, и побелено, и в трубы покатано»; из косточек выросла яблонька; яблонька не дала сестрам сорвать яблочки, а к Хаврошечке веточки опустились.

Одним из признаков волшебной сказки является наличие волшебных помощников. В сказке «Хаврошечка» волшебные помощники: коровушка, яблонька.

В волшебной сказке выделяется несколько типов героев. Главные обычно – положительные и отрицательные (герой и антигерой). Сказка всегда проводит резкую грань между ними: Крошечка — Хаврошечка и хозяйка. В их противостоянии – смысл сказки. Кроме главных героев – Крошечки – Хаврошечки и хозяйки, есть второстепенные: дочери Одноглазка, Двуглазка, Триглазка, старик, корова, яблонька, сильный человек. Каждый из второстепенных героев играет свою роль в раскрытии содержания сказки. Дочери «сами ничего не делают, у ворот сидят, на улицу глядят» и по приказу матери следят за работой Крошечки – Хаврошечки. Старик зарезал коровушку, лишив Крошечку – Хаврошечку друга и помощника. Яблонька, которая не дала возможности сорвать яблоки дочерям хозяйки, кроме того несет нагрузку памяти об ушедших (корова говорит Крошечке – Хаврошечке: «косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай: каждое утро косточки водою поливай. И выросла из них яблонька»). А сильный человек женился на Крошечке – Хаврошечке.

У каждого вида сказки есть нечто общее – это сюжет и архитектоника сказки. И хотя у каждого народа есть свои сказки, но давно были замечены сюжеты, общие для разных народов. В фольклористике сходные сюжеты, переходящие от одного народа к другому, получили название «бродячие». В связи с тем, что эти произведения передавались от одного творческого коллектива к другому, от одного человека к другому, они изменялись и появлялись варианты одного и того же сюжета. В частности, можно обнаружить в разных вариантах сюжет мачехи и падчерицы («Хаврошечка», «Буренушка» в сборнике сказок А.Н.Афанасьева, «Бурая корова» башкирская народная сказка). Изменяясь в деталях (новые имена, новые ситуации, различное словесное оформление), варианты сохраняют единую нравственную позицию, дают единую оценку происходящему. Так, в сказке «Буренушка» главные герои царь, Марья-царевна, Иван-царевич, Ягишна, две дочери (двоеглазая, троеглазая). Как и в «Хаврошечке» присутствует противостояние Ягишны и Марьи-царевны, помощь коровы и исход «…тут Иван-царевич взял свое ружье и застрелил подмененную жену, а с Марьей-царевной стал по-старому жить-поживать, добра наживать». В башкирской народной сказке «Бурая корова» волшебный помощник корова помогает сиротам: брату расколдовать сестру, избавиться от мачехи и благополучно вернуться домой, где «они … зажили, говорят, хорошо и счастливо». Можно видеть, что кроме схожих сюжетов, эти сказки содержат общие действия, имеющие важное значение для развития сюжета. Это функции испытания и награждения.

Архитектоника, или эстетический план построения сказки, также имеет общие для всех видов элементы: присказка, зачин, основная часть сказки, исход или концовка.

Проанализируем архитектонику сказки » Хаврошечка».

Присказка как таковая отсутствует. Это говорит о том, что ее наличие зависит исключительно от воли рассказчика, аудитории, вида сказки.

Зачин играет огромную роль: он определяет место действия и время действия, называет героев сказки. В зачине сказки «Хаврошечка» не использованы постоянные сказочные формулы, она начинается по-своему: «Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся…». Из зачина мы видим, что место действия и время действия не определено, но можем узнать: Хаврошечка сирота, попала к бессовестным, злым людям, которые плохо к ней относились, заставляли работать; главным ее утешителем и помощником была рябая коровка. По имени героини определить: она маленькая по росту, чумазенькая. Дочери хозяйки – ужасного вида, лентяйки.

Основная часть сказки, по наблюдениям А.И.Никифорова, представляет собой трехступенчатое строение сюжета: подготовительная цепь действий, центральное действие и развязка. По мнению В.Я.Проппа, основные особенности волшебной сказки связаны с ее композицией, где показательными являются такие функции, как функция временной отлучки героя, запрет, нарушение запрета, испытание.

Рассмотрим основную часть сказки «Хаврошечка». Действие сюжета поступательное, нет возврата к предыдущему событию, нет побочных линий. Функцию временной отлучки героя состоит в том, что родители Хаврошечки умерли, и она осталась одна. Родителей заменила «Коровушка-матушка». Хозяйка никак не могла понять как Хаврошечке удается выполнить работу, «кто сироте помогает: и ткет, и прядет, и в трубы катает?» и для этого посылает по очереди дочерей «поди догляди». Хаврошечка забывает про третий глаз у Триглазки и тем самым нарушает запрет (помощь коровушки). И следует испытание: «Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала: голодом голодала, мяса ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала». В исходе сказки видим помощь яблоньки и награждение: «подошла Хаврошечка – веточки к ней приклонились и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лиха не знать». Концовка в данной сказке отсутствует.

У сказки «Хаврошечка» свой поэтический мир. Художественное время не выходит за ее пределы, никогда не имеет точного обозначения: «выйдет, бывало«, «к завтрашнему дню», » на третий день», «много ли времени прошло, мало ли«, «на ту пору«. Трижды хозяйка посылает следить за Хаврошечкой, трижды сама Хаврошечка произносит слова – заклинания. Здесь применены постоянные стилистические формулы, ретардация, указывающие на длительность происходящего. Художественное пространство сказки также не имеет реальных очертаний: «у ворот сидеть, на улицу глядеть», «выйдет в поле», «пошла в лес, пошла с нею в поле», «в саду», «ехал мимо». Сказка завораживает зримостью описаний: «И выросла из них яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные»; энергией действия: «Сестры хотели их сбить – листья глаза засыпают, хотели сорвать – сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались – руки изодрали, а достать не могли».

Характер героев сказки также можно найти в описаниях действий: «взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили», «слова доброго никогда не слыхала», «меня бьют-журят, хлеба не дают, плакать не велят», «сироте еще больше работы задала». Из этих описаний видно, что хозяйка и ее дочери злые бессовестные мучители. Хаврошечка все терпит, молчит, выполняет заданную работу. Старик подчиняется жене: «делать нечего. Стал точить старик ножик…зарезал коровушку». Возраст героев указан косвенно: у хозяйки муж старик, Хаврошечка и дочери по возрасту – невесты, сильный человек – молодой. Портретные описания зримо даны у Хаврошечки: «Крошечка – Хаврошечка, Красная девица», у дочерей: «три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя – Двуглазка, а меньшая – Триглазка», сильного человека: «богатый, кудреватый, молодой».

В чем же нравственная проблематика сказки, «урок молодцу»? В том, что зло наказано, за добрые дела, терпение Хаврошечка получает награду: «стала она в добре поживать, лиха не знать».

Сказку «Хаврошечка» нужно читать в старшем дошкольном возрасте, когда детям уже понятны сам язык сказки, термин «сиротство», то, что зло должно быть наказано и как надо относиться к людям. Она интересна маленьким читателям волшебными действиями, динамичностью сюжета. В процессе знакомства со сказкой внимание детей необходимо обратить на иллюстрации, выполненные Е.Рачевым и другими художниками, помогающие образно увидеть волшебный мир сказки.

Подготовила воспитатель Солякова Г.Н.

Использованная литература:

- З.А.Гриценко Литературное образование дошкольников – 4-е изд., перераб. и доп. – М., издательский центр «Академия», 2012 – с.17-33

- З.А.Гриценко Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению — М., издательский центр «Академия», 2008 – с.12-13

- З.А.Гриценко «Пришли мне чтения доброго…» – 3-е изд., М., «Просвещение», 2004 – с.74

- Сборник Русские народные сказки – М., издательство «Пресса», 1992 – с. 25-28

Приложение.

Хаврошечка

Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся.

К таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой, взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили: она и ткет, она и прядет, она и прибирает, она и за все отвечает.

А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя – Двуглазка, а меньшая – Триглазка.

Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала: их и обшивала, для них пряла и ткала – и слова доброго никогда не слыхала.

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.

– Коровушка-матушка! Меня бьют-журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено пять пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.

А коровушка ей в ответ:

– Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – все будет сработано.

Так и сбывалось. Влезет Хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого – все готово: и наткано, и побелено, и в трубы покатано.

Отнесет она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а Крошечке-Хаврошечке еще больше работы задаст.

Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке.

Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:

– Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает: и ткет, и прядет, и в трубы катает?

Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает:

– Спи, глазок, спи глазок!

Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала, и побелила, и в трубы скатала.

Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь – Двуглазку:

– Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает.

Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает:

– Спи, глазок, спи, другой!

Двуглазка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двуглазка все спала.

Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь – Триглазку, а сироте еще больше работы задала.

Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала.

Хаврошечка поет:

– Спи, глазок, спи, другой!

А о третьем глазке и забыла.

Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и все видит: как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала.

Триглазка вернулась домой и матери все рассказала.

Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу:

– Режь рябую корову!

Старик и так и сяк:

– Что ты, старуха, в уме ли! Корова молодая, хорошая!

– Режь, да и только!

Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит:

– Коровушка-матушка! Тебя резать хотят.

А коровушка ей отвечает:

– А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай: каждое утро косточки водою поливай.

Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала: голодом голодала, мяса ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала.

И выросла из них яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто ни едет мимо – останавливается, кто проходит близко – заглядывается.

Много ли времени прошло, мало ли, – Одноглазка, Двуглазка и Триглазка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек – богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду наливные яблочки, стал затрагивать девушек:

– Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет.

Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне.

А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами.

Сестры хотели их сбить – листья глаза засыпают, хотели сорвать – сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались – руки изодрали, а достать не могли.

Подошла Хаврошечка – веточки к ней приклонились и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лиха не знать.

В обработке А.Н. Толстого.

Буренушка

Не в каком царстве, не в каком государстве был-жил царь с царицею, и была у них одна дочь, Марья-царевна. А как умерла царица, то царь взял другую жену, Ягишну. У Ягишны родилось две дочери: одна – двоеглазая, а другая – троеглазая. Мачеха не залюбила Марьи-царевны, послала ее пасти коровушку-буренушку и дала ей сухую краюшку хлебца.

Царевна пошла в чистое поле, в праву ножку буренушке поклонилась – напилась-наелась, хорошо срядилась; за коровушкой-буренушкой целый день ходит, как барыня. День прошел, она опять поклонилась ей в праву ножку, разрядилась, пришла домой и краюшку хлеба назад принесла, на стол положила.

«Чем сука жива живет?» – думает Ягишна; на другой день дала Марье-царевне ту же самую краюшку и посылает с нею свою большую дочь.

— Присмотри, чем Марья-царевна питается?

Пришли в чистое поле; говорит Марья-царевна:

— Дай, сестрица, я поищу у тебя в головке.

Стала искать, а сама приговаривает:

— Спи-спи, сестрица! Спи-спи, родима! Спи-спи, глазок! Спи-спи, другой!

Сестрица заснула, а Марья-царевна встала, подошла к коровушке-буренушке, в праву ножку поклонилась, напилась-наелась, хорошо срядилась и ходит весь день как барыня. Пришел вечер; Марья-царевна разрядилась и говорит:

— Вставай, сестрица! Вставай, родима! Пойдем домой.

— Охти мне! – взгоревалась сестрица. – Я весь день проспала, ничего не видела; теперь мати забранит меня!

Пришли домой; спрашивает ее мати:

— Что пила, что ела Марья-царевна?

— Я ничего не видела.

Ягишна заругалась на нее; поутру встает, посылает троеглазую дочерь:

— Поди-ка, – говорит, – погляди, что она, сука, ест и пьет?

Пришли девицы в чистое поле буренушку пасти; говорит Марья-царевна:

— Сестрица! Дай я тебе в головушке поищу.

— Поищи, сестрица, поищи, родима!

Марья-царевна стала искать да приговаривать:

— Спи-спи, сестрица! Спи-спи, родима! Спи-спи, глазок! Спи-спи, другой!

А про третий глазок позабыла; третий глазок глядит да глядит, что робит Марья-царевна. Она подбежала к буренушке, в праву ножку поклонилась, напилась-наелась, хорошо срядилась; стало солнышко садиться – она опять поклонилась буренушке, разрядилась и ну будит троеглазую:

— Вставай, сестрица! Вставай, родима! Пойдем домой.

Пришла Марья-царевна домой, сухую краюшку на стол положила. Стала мати спрашивать у своей дочери:

— Что она пьет и ест?

Троеглазая все и рассказала. Ягишна приказывает:

— Режь, старик, коровушку-буренушку.

Старик зарезал; Марья-царевна просит:

— Дай, дедушка родимый, хоть гузённую кишочку мне.

Бросил старик ей гузённую кишочку; она взяла, посадила ее к верее – вырос ракитов куст, на нем красуются сладкие ягодки, на нем сидят разные пташечки да поют песни царские и крестьянские.

Прослышал Иван-царевич про Марью-царевну, пришел к ее мачехе, положил блюдо на стол:

— Которая девица нарвет мне полно блюдо ягодок, ту за себя замуж возьму.

Ягишна послала свою большую дочерь ягод брать; птички ее и близко не подпускают, того и смотри – глаза выклюют; послала другую дочерь – и той не дали. Выпустила, наконец, Марью-царевну; Марья-царевна взяла блюдо и пошла ягодок брать; она берет, а мелкие пташечки вдвое да втрое на блюдо кладут; пришла, поставила на стол и царевичу поклон отдала. Тут веселым пирком да за свадебку; взял Иван-царевич за себя Марью-царевну, и стали себе жить-поживать, добра наживать.

Долго ли, коротко ли жили, родила Марья-царевна сына. Захотелось ей отца навестить; поехала с мужем к отцу в гости. Мачеха обворотила ее гусынею, а свою большую дочь срядила Ивану-царевичу в жены. Воротился Иван-царевич домой. Старичок-пестун встает поутру ранехонько, умывается белехонько, взял младенца на руки и пошел в чистое поле к кусточку. Летят гуси, летят серые.

— Гуси вы мои, гуси серые! Где вы младёного матерь видали?

— В другом стаде.

Летит другое стадо.

— Гуси вы мои, гуси серые! Где вы младёного матерь видали?

Младёного матерь на землю скочила, кожух сдернула, другой сдернула, взяла младенца на руки, стала грудью кормить, сама плачет:

— Сегодня покормлю, завтра покормлю, а послезавтра улечу за темные леса, за высокие горы!

Старичок пошел домой; паренек спит до утра без разбуду, а подмененная жена бранится, что старичок в чистое поле ходит, всего сына заморил! Поутру старичок опять встает ранехонько, умывается белехонько, идет с ребенком в чистое поле; и Иван-царевич встал, пошел невидимо за старичком и забрался в куст. Летят гуси, летят серые. Старичок окликивает:

— Гуси вы мои, гуси серые! Где младёного матку видали?

— В другом стаде.

Летит другое стадо:

— Гуси вы мои, гуси серые! Где вы младёного матерь видали?

Младёного матерь на землю скочила, кожу сдернула, другую сдернула, бросила на куст и стала младёного грудью кормить, стала прощаться с ним:

— Завтра улечу за темные леса, за высокие горы!

Отдала младенца старику.

— Что, – говорит, – смородом пахнет?

Хотела было надевать кожи, хватилась – нет ничего: Иван-царевич спалил. Захватил он Марью-царевну, она обвернулась скакухой, потом ящерицей и всякой гадиной, а после всего веретёшечком. Иван-царевич переломил веретёшко надвое, пятку назад бросил, носок перед себя – стала перед ним молодая молодица. Пошли они вместе домой. А дочь Ягишны кричит-ревет:

— Разорительница идет! Погубительница идет.

Иван-царевич собрал князей и бояр, спрашивает:

— С которой женой позволите жить?

Они сказали:

— С первой.

— Ну, господа, которая жена скорее на ворота скочит, с той и жить стану. Дочь Ягишны сейчас на ворота взлезла, а Марья-царевна только чапается, а вверх не лезет. Тут Иван-царевич взял свое ружье и застрелил подмененную жену, а с Марьей-царевной стал по-старому жить-поживать, добра наживать.

В обработке А.Н. Афанасьева

Крошечка-Хаврошечка

У одной бедной вдовы была дочка Хаврошечка. Жили они счастливо, да пришла беда: заболела вдова и умерла, оставив дочку сиротой.

Взяла к себе девочку тетка, а у тетки-то у самой было три дочки: старшая — Одноглазка, средняя — Двуглазка, а младшая – Трехглазка.

Плохо жилось Крошечке – Хаврошечке: одевали ее в лохмотья, над работой морили, куском хлеба попрекали. Совсем бы беда была сиротинушке, если бы не осталась ей после матушки родимой корова, которая ей во всем помогала.

Задаст, бывало, тетка Крошечке – Хаврошечке напрясть, наткать, набелить полотна, а девушка пойдет в поле, обнимет свою коровушку и скажет ей:

— Коровушка- буренушка! Приказала мне тетка напрясть, наткать, набелить полотна, помоги мне.

А коровушка ей в ответ:

— Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – все будет сделано.

Вылезет Хаврошечка из ушка, а у нее уж все готово: и наткано, и набелено, и скатано.

Тетка только дивится, когда Хаврошечка все это делать успевает. Попрячет все в сундук, а ей еще больше работы задаст. Но сколько бы она ей ни давала работы, Хаврошечка все делала к сроку.

Задумала тетка узнать, кто сироте помогает. Вот зовет она к себе старшую дочь Одноглазку и говорит ей:

-Дочка моя, милая! Погляди, кто сироте помогает, кто ей ткет и прядет.

Пошла Хаврошечка в поле, Одноглазка с ней вместе увязалась. Легла в поле на травку под кустик, а Хаврошечка села рядом и приговаривает:

— Спи, глазок, усни, глазок!

Одноглазка заснула. Пока она спала, коровушка всю Хаврошечкину работу сделала.

Пришли девушки домой. Спрашивает мать Одноглазку:

— Ну, говори, дочка, что ты видела?

А дочка ей отвечает:

— Прости, матушка, разморилась я на солнце, заснула и ничего не видела.

Рассердилась мать. На другой день послала среднюю дочь – Двуглазку. Эта тоже улеглась в тени под кустом, приказанье матери забыла. Лежит, дремлет, а Хаврошечка ей приговаривает:

— Спи, глазок, спи, другой!

Коровушка всю работу сделала, а Двуглазка все спит.

Разбудила ее Хаврошечка:

— Пойдем, — говорит, — домой пора. Я всю работу сделала.

Не узнала и от второй дочери тетка, кто сироте помогает. Рассердилась она и послала на третий день свою младшую дочь – Трехглазку.

Пришли девушки в поле. Посидела, походила Трехглазка, а потом легла под кустик, лежит – потягивается, а Хаврошечка приговаривает:

— Спи, глазок, спи, другой! – А про третий забыла.

Два глазка заснули, а третий все видел. Пришла Трехглазка домой и рассказала матери все, что видела.

Пошла тетка к мужу и говорит ему:

— Ступай, режь, корову!

— Что ты, жена, выдумала? Корова хорошая, жалко.

— Слушать ничего не хочу, режь.

Пошел он нож точить, а Хаврошечка кинулась к своей коровушке, обнимает ее, сама слезами обливается:

— Коровушка – буренушка! Хотят тебя колоть. С кем я теперь, сиротинушка, останусь.

— Не плачь, девица! Слушай, что я тебе скажу: ты моего мяса не ешь, косточки мои собери и зарой их в саду. Да помни, каждый день их ключевой водой поливать надо.

Радуется тетка, что теперь некому Хаврошечке помогать и вволю над ней потешается.

А Хаврошечка сделала так, как коровушка ей приказала: мяса ее не ела, косточки в саду зарыла и каждый день ключевой водой поливала. Выросла у нее в саду яблоня, густая, развесистая, висят на ней яблочки наливные. Всякий, кто мимо идет, останавливается – любуется.

Случилось раз, гуляли в саду девушки, а мимо сада ехал богатый барин, молодой красавец.

Увидел он чудные яблочки и говорит девушкам:

— Здравствуйте, девицы – красавицы! Хороши у вас яблочки! Которая из вас мне яблочко даст, ту я замуж возьму.

Кинулись сестры к яблоне, а ветки с яблоками все высоко — высоко поднялись. Прыгают — прыгают сестры вокруг деревца, а яблочка достать не могут. А подошла Хаврошечка к деревцу, веточки к ней сами наклонились, яблочки сами в ручки ей падают.

Подала она яблоко барину, взял он ее за руку белую, посадил с собой рядом в коляску и увез к себе от злой тетки. Вышла Хаврошечка за барина замуж, и стали они жить – поживать да добра наживать.

Бурая корова

Башкирская сказка

Давным-давно жили, говорят, муж с женой. И был у них один сын и одна дочь. Но вот однажды мать этих детей умерла. Дети остались сиротами. Отец женился на другой. Мачеха не заботилась о детях.

Была у детей очень красивая бурая корова, оставшаяся им от матери. Они каждый раз, как возвращались из медресе, ласкались к этой корове, как к матери. Когда очень хотелось им есть, они сосали коровье вымя и ее молоком утоляли голод. Долго они так жили и были очень привязаны к корове. Но проведала об зтом мачеха.

И вот однажды перед возвращением мужа с работы она притворилась тяжело больной. Муж еще не успел толком зайти в дверь, как жена запричитала:

– Тяжело заболела я, старик, хочу съесть сердце бурой коровы, если его съем – выздоровлю.

Муж растерялся и сказал:

– Дети ведь не захотят, чтобы ее закололи.

– Я дороже или дети? – запричитала жена. – Одну жену уморил, теперь и меня хочешь на тот свет проводить?

Муж вынужден был ей уступить. Вывел корову и только приготовился было ее заколоть, как из медресе вернулись дети. Сколько не упрашивали дети, жестокосердый отец не внял их мольбе. Видя это, дети стали умолять:

– Отец, прежде чем заколоть корову, разреши нам один разок покататься на ней.

Отец согласился. Дети взобрались на корову, и она быстро понесла их в дальний лесной край.

На другой день добрались они до золотого леса. Брат запретил сестренке рвать чудесные листочки. Но сестренка, когда брат этого не видел, сорвала один золотой листочек и спрятала в косичках.

За три дня дети проехали золотой, серебряный и медный леса. Сестренка в каждом лесу незаметно срывала листочек и прятала в косичках. Как только выбрались из последнего леса, девочка окаменела. Заплакал брат в отчаяньи. Тогда бурая корова велела выдернуть из ее хвоста три волоска и сжечь. Стоило брату это сделать, как сестренка ожила. А мачеха дома тотчас окаменела.

Они поехали домой, зажили, говорят, хорошо и счастливо.

Подготовила воспитатель Солякова Г.Н.

Дидактическая цель: создать условия для

блока новой учебной деятельности.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Задачи:

образовательная:

- познакомить с видами народных сказок (бытовые,

волшебные, о животных); - дать понятие о зачине и концовке сказки;

- формировать навыки культуры речи;

- учить воссоздавать образы героев (описание

внешнего вида, поведения, характера); - учить составлять план и пересказывать;

развивающая:

- развитие личности школьника, творческих

способностей, интереса к учению, формирование

желания и умения учиться;

воспитывающая:

- воспитывать интерес к сказкам, которые помогают

верить в счастье, добро, учат бороться со злом.

Методы обучения: словесные, наглядные,

практические, исследовательские, проблемные.

Формы организации познавательной деятельности

учащихся: фронтальная, групповая,

индивидуальная, в паре.

Средство обучения: для учителя: музыкальный

центр с дисками, таблица: ромашка (с названиями

фольклорных жанров):

Для работы в паре: “Собери пословицу”.

- Мал золотник, да дорог

- Какова пряха, такова на ней и рубаха.

- Видна птица по полету.

- Доброму Савве добрая слава.

Для групповой работы: (карточки – 6 шт.)

- грубая

- трудолюбивая

- ласковая

- наглая

- неряшливая

- добрая

- милосердная

- воспитанная

- надежная

- крикливая

Лист с домашним заданием:

I уровень – обязательный: стр. 127-133, вопросы,

подробный пересказ;

II уровень – тренировочный: рассказать сказку

младшим братьям, сестренкам или знакомому малышу

во дворе;

III уровень – творческий: написать

письмо-пожелание Хаврошечке и её жениху.

Для ученика: учебник “Литературное чтение”

(часть 2), рабочая тетрадь (часть 2).

I. Организационный этап

Взаимное приветствие учителя и учащихся

II. Мотивация учебной деятельности (звучит

фонограмма русской народной песни “Я на горку

шла”)

Пою.

Я к вам в класс пришла,

Короб сказок принесла.

Уморилась, уморилась, уморилася.

Знамо дело уморилась, уморилася!

(Звучит музыка)

— Добрый день, гости и дети! Как услышала, так и

рассказываю.

В некотором царстве, в некотором государстве,

ни на море, ни на океане, ни на острове Буяне, а на

перекрёстке трёх дорог построили ни сегодня, ни

вчера белокаменную школу № 3 в районе

“Простоквашино” и учились в ней ребятушки во 2

“Б” классе: 11 девочек – припевочек и 14 мальчиков

– красавчиков, 14 удальцов – молодцов.

Да таких умных, да таких красивых и шаловливых,

что ни в сказке сказать, ни пером описать.

— Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, скоро

сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Много ли, мало ли, а проучились они в школе уже 2

года или 730 дней. И за это время кое- чему

научились.

III. Постановка цели и задач урока

“Я знаю, вы любите игры,

Песни, загадки и пляски.

Но нет ничего интереснее,

Чем наши волшебные …(Cказки)

— Что мы сегодня будем читать?

— А как она называется, отгадайте. В этой сказке

рассказывается о девочке — сироте, имя которой…

В этом слове 10 букв

— Ваша буква. (Хаврошечка)

— Итак, озвучьте тему урока.

— Чему бы вы хотели сегодня научиться?

IV. Актуализация опорных знаний

— К какому разделу в литературе относятся

сказки?

— Как по-lругому называется устное народное

творчество? (Фольклор)

— Какие ещё произведения устного народного

творчества или фольклорного жанра вы знаете?

(Составляю ромашку)

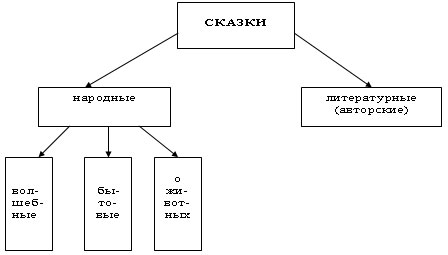

— На какие 2 группы можно разделить сказки?

(Народные и литературные (авторские)

— А народные сказки какие бывают? (Бытовые,

волшебные, о животных)

— Какими словами начинаются сказки?

- Жили-были дед да баба.

- Жили-были старик и старуха.

- В некотором царстве, в некотором государстве.

- В некоем королевстве.

- Как слышал сказку, так и рассказываю.

- В тридесятом царстве, в тридевятом

государстве… - В стародавние времена (годы).

- Расскажу вам сказочку хорошую-прехорошую,

интересную-преинтересную, длинную-предлинную. - В то давнее время, когда мир был наполнен лешими,

ведьмами и русалками, когда реки текли молочные,

берега были кисельные, а по полям летали жареные

куропатки, в то время жил себе, да был…

Это начало сказки или “зачин”, от слова

старинного “зачинать”, то есть “начинать”.

— А какими словами заканчиваются сказки?

- Я там был мёд, пиво пил.

- Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.

- Стали жить-поживать, да добра наживать.

- На той свадьбе я был, вино пил, по усам текло, а в

рот не попало. - Зажили припеваючи.

- Стали жить- поживать в любви и согласии.

- Стали жить да быть и хлеб жевать.

- Тем и сказке конец, а вам мёду корец.

- Устроили пир на весь мир.

- Тут ждать да рассуждать не стали- весёлым пирком

да за свадебку. - Тут жить поживать, да добра наживать, лихо

избывать, да медок попивать.

— Начало сказки – зачин, а конец? (Концовка)

— Итак, у сказки есть зачин и … (Концовка)

Сказки бывают народные и … (Авторские)

V. Первичное усвоение новых знаний

1. Чтение учителя и хорошо читающих детей.

— Я начну читать сказку, а вы продолжите чтение.

— Как надо читать сказку?

- громко

- певуче

- тихо

- необычно

- мелодично

2. Проверка первичного восприятия.

— Какой момент сказки показался вам самым

интересным?

— Почему?

— Кто из героев вам особенно понравился?

— Что привлекло вас в нём?

— Когда вам было особенно радостно?

3. Чтение по частям, анализ содержания сказки и

озаглавливание.

а) Чтение 1 части по абзацам.

— Что такое зачин сказки?

— Зачитайте определение на странице 137.

— Найдите и зачитайте зачин сказки.

— Почему так назвали сказку?

— Что означает слово “Хаврошечка”?

(Старинное русское имя, полное Хавронья, а

Хаврошечка. Уменьшительно-ласкательное,

маленькая, крошечная)

— Сейчас можно услышать такое имя?

— Как жилось Хаврошечке в чужой семье?

Расскажите.

— Зачитайте (стр. 127)

— Кто помогал девочке-сироте?

— Что означает слово “сирота”? (Сирота — ребёнок

или несовершеннолетний, у которого умер один или

оба родителя)

б) Физминутка.

Хаврошечка хоть и была сирота, но была очень

воспитан- ной девочкой. По утрам она всегда

делала зарядку.

Улыбнётся солнышку, потянется сладко,

повернётся вправо, затем влево.

— Расскажите как Крошечка — Хаврошечка

разговаривала с коровушкой? (Ласково, всё

сокровенное, тайное доверяла коровушке)

— Как в литературе называется разговор

нескольких лиц?

— Что такое диалог?

— Кто участвует в диалоге?

— Сейчас этот отрывок мы прочитаем по ролям.

— Как читать слова Хаврошечки? (Жалостно,

грустно, со слезами на глазах)

— Обратите внимание на знаки препинания.

в) Чтение по ролям (стр. 128).

— Как вы думаете, почему коровушка помогала

девочке? (Маленькая, крошечная, воспитанная;

росла без родителей, была сирота; коровушке было

жалко девочку, она много трудилась)

— Действительно, “5 пудов велено ей было

напрясть” — это много или мало?

— Пуд — старая русская мера веса, равная 16,38 кг, а 5

пудов= 81.9 кг

г) Физминутка.

Когда девочка работала она пела русские

народные песни (“Как у наших у ворот”)

д) Озаглавливание 1 части.

— Как можно озаглавить 1 часть? (“Волшебная

коровушка”, “Жизнь Крошечки – Хаврошечки ”)

е) Работа над 2 частью.

— Сколько дочерей было у хозяйки?

— Как их звали?

— Почему?

— Какими вы представляете дочерей хозяйки?

Расскажите.

— Зачитайте. (Стр. 127, 129)

— К каким людям можно отнести хозяйку и её

дочерей?

— Как вы думаете, а хозяйка любила своих дочек?

— Зачитайте, как хозяйка называла своих дочерей.

(В сказках наблюдаются словесные повторы)

— Можно ли осуждать хозяйку за то, что она своих

дочерей любила, а сироту нет?

— А кто же всё-таки увидел, что коровушка

помогает сироте?

— А как это случилось?

— Озаглавьте 2 часть. (“Слежка за Хаврошечкой”,

“Матушкино приказанье”)

ё) Работа над 3 частью.

— После того, как Триглазка вернулась домой и

рассказала матери об увиденном, что стала

настоятельно требовать старуха от старика?

— Действия Хаврошечки. (Предупредила коровушку

о беде)

— Какой наказ дала коровушка девочке? Зачитайте.

(Стр. 130-131)

— Так и сделала Хаврошечка: голодом голодала,

мяса её в рот не брала, косточки её зарыла и

каждый день в саду поливала.

VI. Первичное закрепление

1. Работа в рабочей тетради (стр. 83, №3).

— Прочитайте описание яблоньки. В каких словах

слышится восхищение?

— Какое чудо всех удивляло? Подчеркните ответ:

— яблочки наливные;

— листья золотые;

— веточки серебряные.

— А теперь проведем несложный эксперимент.

Поменяйте местами эти слова, так как мы говорим

в обыденной речи.

— Зачитайте, что получилось?

— Что переменилось в звучании сказки?

— Что исчезло из неё при подобных заменах?

(Напевность, музыкальность, необычность)

Этим и отличаются сказки от других

произведений.

Такая перестановка слов в литературе

называется инверсией.

— Почему же яблонька не дала сорвать сёстрам

яблок? (Ленивые, не любили работать, обижали

сироту)

— Найдите и зачитайте место, где говорится о том,

как яблонька не давала сёстрам сорвать яблоки.

(Стр. 132)

2. Физминутка (звучит музыка).

— Представьте, что вы яблонька, ваши руки — это

ветки.

Три сестры хотят нарвать яблок, а яблонька

поднимает высоко над головами ветки)

— Почему веточки яблони приклонилиськ

Хаврошечке? (Это была любимая коровушка)

— За что отблагодарила коровушка бедную сироту?

(За то, что Хаврошечка сохранила человеческое

достоинство, не озлобилась, не мстила хозяйке и

её дочерям, а радовалась всему: солнцу, коровушке,

молодому кудреватому человеку)

3. Озаглавливание 3 части.

(“Счастливая Хаврошечка”, “Справедливость

восторжествовала”)

— Прочитайте концовку сказки.

— Какая это сказка: волшебная, бытовая, о

животных? (Бытовая с элементами волшебства)

— Какие же волшебства произошли в сказке?

(Хаврошечка коровушке в одно ушко влезет, из

другого вылезет — всё готово: и наткано, и

побелено, и в трубы накатано; Триглазка — девочка;

коровушка превратилась в яблоню)

4. Групповая работа (проверяем хлопками).

— Как вы считаете, какая была Хаврошечка?

Обвести кружком подходящие определения.

- грубая

- трудолюбивая

- ласковая

- наглая

- неряшливая

- работа в паре;

- добрая

- милосердная

- воспитанная

- надёжная

- крикливая

— Сложить пословицу. Чья пословица подходит к

этой сказке?

- золотник, Мал, дорог, да

- пряха, такова, Какова, и, на, рубаха, ней

- по, Видна, птица,полёту

- добрая, Савве, Доброму, слава

VII. Рефлексия

— Нужны ли сказки взрослым? А детям?

— Чему они учат? (Добру, милосердию, верности,

надёжности)

— А какое человеческое качество вы бы взяли себе

у Хаврошечки? Может быть этого качества у вас нет,

а вы бы хотели его иметь.

Вывод: Лучше быть добрым, умным, милосердным,

бескорыстным и тогда тебя заметят, полюбят,

зауважают и отблагодарят.

VIII. Домашнее задание

I уровень: обязательный — стр.127-133, вопросы,

подробный пересказ;

II уровень: тренировочный — рассказать сказку

младшим братьям, сестрёнкам или знакомому малышу

во дворе;

III уровень: творческий — написать

письмо-пожелание Хаврошечке и её жениху.

Образ неправильной семьи

Все беды Крошечки-Хаврошечки берут начало в неправильно устроенной семье. Вместо любви и заботы о ближнем, здесь властвуют искажённые понятия об этих добродетелях. Такие люди охарактеризованы как небоящиеся Бога.

…есть и такие (люди – прим. ред.), которые Бога не боятся, своего брата не стыдятся: к таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка

Какие люди не боятся Бога? Наверное, те люди, которые потеряли с ним связь и имеют только земные житейские попечения, прежде всего, о самих себе. Недаром в сказке по отношению к семье Хаврошечки употреблено уничижительное, не персонифицированное словосочетание «эти люди», да и само слово «семья» в сказке не употребляется.

Почему же они «не боятся Бога»? Мачеха приютила сироту – Хаврошечку, но не из-за любви к ближнему, а для корыстных интересов, используя труд Хаврошечки на своё благо. Наверное, такие люди морально себя оправдывают тем, что раз они взяли попечение о сироте, то могут распоряжаться её судьбою по своему усмотрению т. к. та им «непомерно должна» за оказанную милость. «Эти люди» лишили сироту не только воли (внешней), но и любви, о чем можно сделать вывод по фразе: «слова доброго никогда не слыхала».

Признаков неправильной семьи в сказке хватает. В прежнюю очередь – это образ отца, который занимает подчиненное положение и во всем слушается супругу. Он хоть и не хотел резать корову-кормилицу, но испугался жены, показав кто на самом деле глава этого печального семейства. Малодушие главы семьи не раз изобличалось в русских сказках. Вспомните, это и «Морозко» (Поучительно-нравственные смыслы в сказке «Морозко»), и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина и многие другие.

В чём проявляется неправильное устроение семьи?

Во-первых, в том, как воспитываются дети. У мачехи было три родные дочки, которые слыли ленивицами и сплетницами. Мачеха лично заставляет их подслушивать и следить за Хаврошечкой. Видимо она не испытывает угрызений совести по этому поводу. Дочек не возмущает повеление матери о слежке за Хаврошечкой. Мачеха не только губит свою совесть, переступая нравственные понятия о достоинстве, но и аморально поступает по отношению к своим дочкам, прививая им такую же мораль. Еще раз подтверждается известная поговорка: яблоко от яблони недалеко падает. А в Евангелие от Матфея об этом сказано так:

Мф.7:17. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.

И не зря Хаврошечка является сиротинушкой, что не отождествляет её с этой неправильной семьей, подчеркивается её внешность ко злу, живущем в семье.

Во-вторых, в том, какое положение в семье занимает глава семейства. Муж был полностью подконтролен злой мачехе, он исполнял все что та велит. В итоге, не желая конфликта с женою, он поступает вопреки интересам семьи и режет корову – кормилицу, ради угоды и страхом перед супругой.

Почему так все происходит? Да потому что «Бога не боятся».

Почему у дочерей столько глаз

У дочерей злой матери было разное количество глаз – от одного до трех. Если с двумя старшими дочерями Хаврошечка справляется, то с «трехглазкой» не смогла. Здесь речь идет не о торжестве зла, как явления неистребимого, но о том что оно всегда неусыпно. Можно это воспринять как посыл к жизни, о том, что зло всегда сопровождает человека, но относится к нему нужно без отчаяния или сочетания с ним. Клеветники, зложелатели, сплетники всегда будут сопровождать человека, но не стоит издерживать свою жизнь чтобы всем угодить или предотвратить все плохие обстоятельства – это невозможно. Какому принципу учит сказка? Можно углядеть следующий принцип: делай что должен, и будь что будет.

Хаврошечка – образ веры надежды и любви

Несмотря на всё то, что претерпевает Хаврошечка в семье, она не отвечает злом, а со смирением выполняет всю тяжелую работу, которую ей поручают. Безусловно, в ней живет любовь к ближнему. Со всеми тяготами и невзгодами она делится с коровой, которую называет матушкой. Когда работа становится непосильной, та помогает ей через чудо (в одно ухо влезь, в другое вылези и все исполнится).

После того, как младшая сестра – «трехглазка» узнала о том, что корова помогает Хаврошечке, мать повелела зарезать помощницу падчерицы.

После гибели коровы, Хаврошечка выполнила всё то, что та ей наказала: мяса не ела, а косточки захоронила и поливала. Почему наказала не есть мяса? Что бы та не разделила зло, сотворенное «этими людьми». Заметим, что к убийству коровы причастны все члены семьи: матерь – руководила, сестры – следили за Хаврошечкой, отец – зарезал корову. Хаврошечка голодала, но к мясу не прикоснулась, точно выполнив наказание. Корова-матушка ничего не сказала для чего она дает такие поручения и ничего не обещала, то есть Хаврошечка выполнила ее наказы без какой-то будущей выгоды, а лишь веря в то, что она делает (делай что должен, и будь что будет).

Аллюзии на христианство

Очень интересные символы можно увидеть в образах и персонажах сказки. Корова в сказке именуется корова-матушка. Часто в Православии Церковь называют матерью (вспомните известную поговорку: кому Бог Отец, тому Церковь – мать). Хаврошечка бежит к коровушке за утешением, а та не только приносит ей утешение, но и совершает чудо. Не за утешением ли многие из нас идут в Храм? Не чудо ли часто происходит после наших молитв?

В дальнейшем корова-матушка погибает, но из её косточек вырастает дерево, что может символизировать Воскресение и жертву Христову. Причем это дерево является живым, но не для всех: «Подошла Хаврошечка, и веточки приклонились, и яблочки опустились». Сестрам же яблони с дерева, как символ райских плодов, оказались недоступны, что в целом является олицетворением недоступности Небесных благ для людей нечестивых.

Может быть, на примере Хаврошечки и для нас здесь метафорично зашифрован такой посыл, что Христос жив для тех, кто в него верит и ему верен.

Таким образом, в сказке прослеживается аллюзия не только на взаимосвязь жертвы Христовой и Церкви, но и на торжество Воскресения в целом, что позволяет сказать нам что в данной сказке присутствуют архетипные черты пасхального произведения (пасхального типа).

Прочтений: 1 705