Давно, достаточно давно хотелось мне детально, поабзацно разобрать хотя бы одно произведение такого признанного авторитета в области описания кромешных ужасов ГУЛАГа, второго мэтра после Великого Солженицына, как Варлам Шаламов.

И вот случайно попал в руки номер журнала «Новый Мир» за 1989 год. Перечитал, и окончательно решил, что без подробного анализа не обойтись. Анализа не с точки зрения литературоведения, а исходя из элементарной логики и здравого смысла, призванных просто ответить на вопрос: честен ли с нами автор, можно ли ему верить, допустимо ли принимать описанное в его рассказах за объективно-историческую картину?

Достаточно показать на примере одного рассказа — «Леша Чеканов, или однодельцы на Колыме».

Но сперва — о «творческом методе» Шаламова с его же слов. Вот что автор думает об объективности и достоверности: «Важно воскресить чувство <…>, необходимы необычайные новые подробности, описания по-новому, чтобы заставить поверить в рассказ, во все остальное не как в информацию, а как в открытую сердечную рану».

И мы увидим, что весь рассказ сводится к тому, что описываемые там самим Шаламовым факты как таковые резко расходятся с тем, как он их стремится «подать».

Факты — это факты. А выводы — это то, что Шаламов нам настоятельно предлагает сделать из них, навязывает свой взгляд, как априори объективный. Посмотрим, насколько первое и второе состыкуются друг с другом.

Итак, поехали: «На Колыму нас везли умирать и с декабря 1937 года бросили в гаранинские расстрелы, в побои, в голод. Списки расстрелянных читали день и ночь.» (от РП: Зачем зачитывать зекам списки расстелянных — ведь они друг друга не особо знают, тем более делать это ночью?)

«На Колыму нас везли умирать» — это ведущий лейтмотив во всех Шаламовских рассказах. Развернуто это значит следующее: ГУЛАГ и в частности его колымские филиалы — были лагерями смерти, лагерями уничтожения, те, кто туда попадал — были обречены на смерть. Это повторяется на разные лады на каждой странице по многу раз. Поэтому наша задача будет беспристрастно, не поддаваясь на авторские вскрики и всхлипы, рассмотреть опираясь только на его же слова выяснить — а так ли это на самом деле?

«Всех, кто не погиб на Серпантинной – следственной тюрьме Горного управления, а там расстреляли десятки тысяч под гудение тракторов в 1938 году, – расстреляли по спискам, ежедневно под оркестр, под туш читаемым дважды в день на разводах – дневной и ночной смене.» — Вот уже начинаются странные нестыковки в таком коротком отрезке текста.

— Первое: зачем нужно было везти десятки и сотни тысяч заключенных за тридевять земель, ОЧЕНЬ далеко, на край географии, тратить на них продукты в пути, солярку и уголь для паровозов и кораблей, продукты и деньги на содержание тысяч конвоиров, строить сами лагеря и т.п. — если никто не мешал расстрелять всех этих людей (если их хотели расстрелять) в подвалах тех тюрем, в которые их посадили при аресте? Что мешало? ООН? Журналисты? ЖЖ-сообщество с его сплетнями? Тогда такого не было. Ничего не мешало в техническом плане.

— Второе, непонятно, как выглядел масовый расстрел десятков тысяч людей с юридической точки зрения? Нет, я не идеализирую правосудие той поры. Но все же — приговор есть приговор, его выносит суд. И если суд вынес приговор — лишение свободы, то как можно расстреливать, я подчеркиваю, не просто гноить на работе, морить голодом и пр.

— а именно официально массово растреливать? вот пришел этап начальнику лагеря — 1000 человек, у каждого свой срок, своя статья, свое дело. А он их всех одним махом — р-р-раз! и под гудение тракторов! Как он это объяснит начальству, что у него лагерь пустой стал? всех-всех убили при попытке к бегству? ему их прислали содержать и охранять, а он всех в распыл. По какому праву, приказу, как он подтвердит, что они не разбежались?

(от РП: Кстати, а где могилы десятков и сотен тысяч расстрелянных? Ведь они по размеру должны быть сравнимы минимум с Бабьим Яром. За 20 лет правления антисоветчиков ни одного такого захоронения не найдено — а в их распоряжении должны быть и архивы и аэрофотосъемка и всё остальное. А всё просто — нет этих могил десятков и сотен тысяч расстрелянных на Колыме. Вообще.)

И опять же — возвращаемся к первому пункту: зачем было везти за 15 000 километров? Что, в европейской части СССР не было тракторов?

— Третье. Совершенно не стыкуются трактора и оркестр. Трактора — они (если принять, что они были и гудели) чтобы скрыть от заключенных факт расстрелов. А расстрел под оркестр, при всех,

— чтобы показать: так будет с каждым. Это как стыкуется? Чтобы одновременно не знали, но трепетали? Или чтобы боялись, но не подозревали о расстрелах?

«Я «доплывал» десятки раз, скитался от забоя до больницы и обратно» — это о жизни в лагере смерти, уничтожения и тотального мора. Шаламов честно пишет, что ему ДЕСЯТКИ раз не давали умереть. Его вели или несли в больничку, а там его выхаживали. Почему выхаживали, а не просто — «выздоравливал»? Да потому, что

просто выздороветь, «выдюжить», можно два-три раза. А не десятки. Не может крайне изможденный организм

— трудом, холодом, побоями — сам по себе выдюжить.

Тут одно из двух:

— либо «лагеря смерти» отнюдь не ставили перед собой цель уничтожение своих заключенных, раз десятки раз вытягивали их из могилы

— либо, если Шаламов сам выздоравливал десятки раз, то условия жизни и труда вовсе не были такими адскими, как они их рисует.

«Средство физического уничтожения политических врагов государства – вот главная роль бригадира на производстве, да еще на таком, которое обслуживает лагеря уничтожения»

-вот еще раз звучит «лагеря уничтожения». Но выясняются новые подробности. Оказывается, расстреляли не всех ( а как же чуть выше, что

— «всех», под оркестры из тракторов?). Оказывается, что необходим трудовой процесс, в котором главная роль отводится бригадиру, назначение которого

— уничтожать врагов государства (политических, запомним это).

«Преступления бригадиров на Колыме неисчислимы – они-то и есть физические исполнители высокой политики Москвы сталинских лет»

— а чуть выше — «Бригадир – это как бы кормилец и поилец бригады, но только в тех пределах, которые ему отведены свыше. Он сам под строгим контролем, на приписках далеко не уедешь

– маркшейдер в очередном замере разоблачит фальшивые, авансированные кубики, и тогда бригадиру крышка. Поэтому бригадир идет по проверенному, по надежному пути – выбивать эти кубики из работяг-доходяг, выбивать в самом реальном физическом смысле – кайлом по спине».

Получается, что главные виновники — это такие же подневольные люди («На пять человек выделяется постоянный бригадир, не освобожденный от работы, конечно, а такой же работяга»), при том — в известных пределах — кормильцы и поильцы своих бригад, преступление которых состоит в том, что они принуждают своих товарищей к труду. Как — увидим дальше.

«Потому-то и была отмечена в немногочисленной статистике и многочисленных мемуарах точная, исторически добытая формула: «Человек может доплыть в две недели». Это – норма для силача, если его держать на колымском, в пятьдесят – шестьдесят градусов, холоде по четырнадцать часов на тяжелой работе, бить, кормить только лагерным пайком и не давать спать… Две недели – это и есть тот срок, который превращает здорового человека в доходягу. Я все это знал, понимал, что в труде нет спасения, и скитался от больницы до забоя и обратно восемь лет«.

Ах, вот в чем дело! Да наш автор — симулянт!! Пока — как он утверждает — силачи доходят «в две недели» (и снова наш главный вопрос: зачем их было везти за 15 000 км?), Варлам Тихонович скитается от больнички до забоя и обратно 8 лет. Видимо, его согревала мысль о том, что пока другие «доплывают»,

он должен выжить, чтобы поведать…

Но вот лафа и туфта кончается:

«У бригадира он (новый десятник — прим.) тут же осведомился о моем трудовом поведении. Характеристика была дана отрицательная (вот странно! — прим).

– Что же, б…, – громко сказал Леша Чеканов, глядя мне прямо в глаза, – думаешь, если мы из одной тюрьмы, так тебе и работать не надо? Я филонам не помогаю. Трудом заслужи. Честным трудом. С этого дня меня стали гонять более усердно, чем раньше».

Вот оно — неизмермое преступление пособника высокой политики Москвы сталинских лет.

Тут, понимаешь, Варлам Тихонович в 208 раз пережил своих умерших-в-две-недели-солагерников, а его стали более усердно гонять. Заметим, его не посадили в карцер,не урезали пайку, не отбили почки, не расстреляли даже. Просто стали обращать больше внимания, как он трудится.

Затем Шаламова отправлют на исправление в бригады к изуверу, и вот что с ним происходит:

«Каждый день на глазах всей бригады Сергей Полупан меня бил: ногами, кулаками, поленом, рукояткой кайла, лопатой. Выбивал из меня грамотность. Битье повторялось ежедневно. Разгорячившись, Полупан снимал куртку и оставался в телогрейке, управляясь с ломиком и кайлом еще более свободно. Полупан выбил у меня несколько зубов, надломил ребро«.

Я боюсь показаться циничным, но пусть меня одернут или поправят люди с медицинским образованием: Шаламов пишет, что били много дней и недель подряд. Били кайлом (сиречь киркой), ломиком, поленом и просто кулаками. Скажите мне, сведущие люди, особенно хотелось бы услышать мнение судмедэкспертов или паталогоанатомов: как может жить, и отделаться ВСЕГО ЛИШЬ несколькими зубами и надлолменным ребром человек, которого со всей силы бьют ЛОМИКОМ И КАЙЛОМ — бьют много-много дней подряд????

Я не знаю, сколько весили тот ломик и то кайло, но явно не меньше нескольких килограмм. Опишите, пожалуйста, что происходит с костями и мягкими тканями человека, которому зарядили острием кайла или ломом по голове, или по рукам, или просто по корпусу? (От РП: Троцкому хватило одного удара ледорубом — по сути кайлом. Один удар ломиком, как правило, перебивает руку, практически всегда если попадает — кости кисти, после нескольких ударов по мягким тканям да ещё нанесённых «разгоряченным человеком» пострадавший не сможет работать точно.)

Живуч был гражданин Шаламов…

Но все плохое когда-то кончается, и вот з/к Шаламов едет в «Центральное северное управление – в поселок Ягодный, как злостный филон, для возбуждения уголовного дела и нового срока».

«В изоляторе гоняют следственных на работы, стремясь выбить хоть один рабочий час из транзитного дня, и следственные не любят этой укоренившейся традиции лагерей и транзиток.

Но я ходил на работу не затем, конечно, чтобы попытаться выбить какую-т о норму в ямке из камня, а просто подышать воздухом, попросить, если дадут, лишнюю миску супа.

В городе, даже в лагерном городе, каким был поселок Ягодный, было лучше, чем в изоляторе, где пропахло смертным потом каждое бревно. За выходы на работу давали суп и хлеб, или суп и кашу, или суп и селедку.»

Продолжаем поражаться порядкам в системе «лагерей уничтожения».

Не за проделанную работу, а лишь за выход на нее, дают суп и кашу, и даже можно выклянчить лишнюю миску.

Для сравнения, как кормили в настоящих лагерях уничтожения, в немецких:

А как же кормили товарища Шаламова за его выходы на работу? Вот так:

«Норма питания № 1 (основная) заключённого ГУЛАГа в 1948 году

(на 1 человека в день в граммах)[20]:

Хлеб 700 (800 для занятых на тяжёлых работах) — !!! сравните

- с немецкой и блокадной пайкой!!!

- Мука пшеничная 10

- Крупа разная 110

- Макароны и вермишель 10

- Мясо 20

- Рыба 60

- Жиры 13

- Картофель и овощи 650

- Сахар 17

- Соль 20

- Чай суррогатный 2

- Томат-пюре 10

- Перец 0,1

- Лавровый лист 0,1″ — отсюда

«Следствие мое кончилось ничем, нового срока мне не намотали. Кто-то высший рассудил, что государство мало получит пользы, добавляя мне снова новый срок.» — интересно, почему государство рассуждало иначе, расстреливая под гудение тракторов десятки тысяч людей, осужденных по той же 58-й статье, что и Шаламов?.. Что так резко поменялось в государстве? А может быть Шаламов выше по тексту просто лжёт?

И наконец, рассказ заканчивается тем, что ненавистного изверга Полупана убивают, а также словами «Тогда рубили бригадирских голов немало, а на нашей витаминной командировке блатари ненавистному бригадиру отпилили голову двуручной пилой.».

Помните, я просил запомнить насчет того, что бригадиры были орудием убийства именно политических врагов государтсва? Но в этих словах мы видим, как бригадира убивают не какие-то политические, а именно блатари — убивают жестоко и изощренно — за то, что хотел принудить работать. Шаламов с блатарями солидарен. У самого духу ни на что не хватило, только на филонство, но — солидарен.

Вот такой рассказ. Ложь на лжи. Ложь, приправленная пафосом и лицемерием.

У кого другое мнение?

Украинолог

Источник: http://community.livejournal.com/ru_stalinizm/25018.html#cutid1

От РП: Правды у Шаламова (кстати, идейного врага

Советской Власти — осуждённого за участие в троцкистских организациях

и побег из лагеря) примерно столько же, сколько в карикатуре на

ГУЛАГ приведённой в начале статьи. А ведь тоже выдаётся за творение

«прошедшего ужасы ГУЛАГа». Рисовалась она с рассказов шаламовых

и солженицыных. У человека, даже чуть-чуть знакомого с историей

того времени и вообще с историей СССР она вызовет взрыв хохота:

особенно восхитителен ряженый на первом плане. Синяя фуражка —

принадлежность к ВВС — тут автора «картины» подвела легенда про

синие фуражки: НКВД носило чёрные фуражки с тёмно-синим околышем,

а синяя — исключительно ВВС. Но этот лётчик не прост — он управляет,

видимо, крылатой лошадью — у него за плечами башлык, который являлся

исключительно формой кавалерийских бригад до 1940 г. Увидеть у

военного лётчика башлык это ещё почище чем морской кортик. Уже

не будем придираться к тому, что башлык, полушубок и бурки относятся

к зимней форме одежды, а фуражка — к летней и надеть их вместе

столь же странно, как полковнику папаху летом. Правда стоит изрядно

удивиться отсутствию мехового воротника на полушубке лётчика —

не иначе как пропил, поэтому ему и понадобился башлык — холодно

на Колыме-то.

Чёрные

треники типа «Адидас» оставляем без комментариев. Как и льющийся

сверху свет от НЛО и сияние вокруг головы лётчика-кавалериста.

Но некоторые другие детали не могуть не «доставлять» —

на ногах «жертв режима» — лапти, исчезнувшие в СССР к

середине 30-х, лапти, кстати не носили зимой, длинные бороды (в

смысле на лицах, не на ногах) — то есть зекам в течение нескольких

недель было положить три большие кучи на лагерный распорядок. К

довершению спектакля — в руках у охраны ППШ, появившийся в

конце 1940 года.

Вот такие они «свидетели» — ложь на лжи. Буквально

во всём. Что у Шаламова, что у Солженицына, что у их последователей.

Ссылки по теме:

Здравые Рассуждения о «Массовых Репрессиях»

Каким Был Риск Оказаться в ГУЛАГе?

ГУЛАГ глазами ребенка

Источник: http://www.rusproject.org/pages/analysis/analysis_3/shalamov_lzhec.php

11 комментариев

|

44 за, 0 против

|

#1 | 08:25 24.09.2009 | Кому: Всем

Блеск!

#2 | 09:10 24.09.2009 | Кому: Всем

Логика и факты против соплей и брехни всегда должны побеждать. В пену!

#3 | 09:47 24.09.2009 | Кому: Всем

Эту тварь перед тем как сунуть на Колыму несколько раз гоняли на поселение. чтобы одумался. Активный троцкист, мировой революционер, эсперансист и т.д. Творчество — сплошное фэнтэзи. К примеру в одном рассказе описал как Антонов (руководитель крестьянской войны на тамбовщине) якобы поймал и отпустил красного командира, с которым ранее, при царе, они якобы сидели в одной камере и были прикованы одной цепью к друг другу. Вымысел полный. И таких вымыслов и лагерных баек у него полно. Однако, на самом деле большую часть лагерного срока он провел в больничке медбратом. Похоже стукачишка как и СоЛЖЕницин. Но читать его книги все-таки интересно и приятно. Душили все же мразь… Честные люди, труженики страны, одним воздухом с этой мразью не дышали. И всякая гнида прорвавшаяся на верх, все таки думала, прежде чем красть у народа.

#4 | 10:19 24.09.2009 | Кому: Всем

Шаламов ярый троцкист, то есть далеко не святой человек по определению. Троцкисты те ещё товарищи были.

Осуждали его несколько раз. Последний — за то, что в период войны говорил о том, что СССР не сможет выиграть войну с Германией (в деле написано). Хотя сам Шаламов утверждал — за то, чо назвал Бунина великим писателем.

В общем, мутный персонаж. Мне лично неприятен.

Плюсом ему (если сравнивать с близким Солженицыным) — то, что Солженицына он не любил, до самой смерти выступал за социализм и отказывался от приглашений всяких диссидентов-антисоветчиков принять участие в их акциях.

#5 | 12:40 24.09.2009 | Кому: Всем

Никакое это не опровержение, а обыкновенная демагогия. Факт был представлен только один — ежедневный рацион питания. По этому поводу хорошо известно, что еда до заключенных доходила в куда как меньшем размере. Остальное — болтовня.

У Шаламова хватает ошибок, но они судя по всему следствие того, что он описывал не только то, что видел, но и то что рассказывали. Поэтому в КР много или искаженных историй (вроде того же майора Пугачева), или совсем небылиц.

А Шаламова можно уважать за то, что был человеком твердых принципов — троцкист, но верил в то, что говорил и от своих слов не отказался. Опять же, если у кого есть данные о его доносах — прошу сюда. Но, скорее всего, таких фактов нет. Сам он утверждал, что ни одного доноса не написал, потому что — принцип.

Как он поступал на фельшерские курсы, как пробивал путевки в больницу, описано очень подробно, ни на кого стучать там не пришлось, а вот знакомства помогали.

Если почать его переписку с Солженицыным, то станет видно, что Солженицын лагеря-то не знал совершенно. Шаламов постоянно его поправляет по разным мелочам: остатки костей селедки в миске — не может быть, рыбу ели с чешуей, костями и хвостом. Кошка среди бараков — не может быть, домашние животные с удовольствием готовились блатарями. И так далее.

И после освобождения Шаламов отнюдь не изменился, все также строил свою жизнь на бесполезных принципах и отказывался даже написать заявление на получение причитающейся ему квартиры.

Вобщем, Варлам — пример очень твердого, уверенного в своей правоте человека, который очень сильно исковеркал себе жизнь своей бесполезной борьбой. К тому же, в литературном таланте ему никак не откажешь.

#6 | 13:27 24.09.2009 | Кому: Всем

«А Шаламова можно уважать за то, что был человеком твердых принципов — троцкист, но верил в то, что говорил и от своих слов не отказался.»

Ну и ну! Человек твердых принципов! Гитлер тоже придерживался четких принципов — ненавидел нашу страну и собирался в десятки раз сократить наше население. Прикажете его уважать за «твердые принципы»? Нет брат. так не пойдет! А Шаламов мечтал ввергнуть нашу страну в «пожар мировой революции» в полном согласии с гнусным западным сценарием. И уважать его за эту позицию? Мы будем уважаем только те твердые принципы. которые на пользу нашей страны. Да и не было у Шаламова никаких принципов — была поза обиженного самолюбия и не более того. Сталин раздолбал все эту сволоту и их принципы тоже, раскрыл их истинное лицо и цели по отношению к России. Осталась только поза, якобы преданности принципам, очевидная для всех и осознаваемая лживость которой, гпушилась безмерным, непробудным пьянством. Алкаш с принципами! Не бывает такого. И если бы не лагерная тема, в то время безмерно раздуваемая жополизами Никитки Кузькина мать, то вряд ли бы кто и узнал об этом писателе. Далее вы пишите:

«Вобщем, Варлам — пример очень твердого, уверенного в своей правоте человека, который очень сильно исковеркал себе жизнь своей бесполезной борьбой. …»

Нет не так! Он прежде всего не себе исковеркал жизнь, а нанес вместе с такими же как он гадами сильный урон стране. Он, продвигал троцкизм, был ярым приверженцем Лейбы Давидовича, работал по указке Запада против нашей державы и точка. Это враг понесший заслуженное наказание за антигосударственную деятельность. Он, вместе с прочей троцкистско-ленинской мразью — многим русским людям исковеркал жизнь прежде всего, а уж потом себе. Так будет правильно. И правильно то, что Сталин передушил эту мразь.

Ответить

> Никакое это не опровержение, а обыкновенная демагогия.

Это как раз опровержение. Берутся высказывания, анализируются и на основе вывленных противоречий и несоответствий опровергаются.

> А Шаламова можно уважать за то, что был человеком твердых принципов — троцкист, но верил в то, что говорил и от своих слов не отказался.

Геббельса тоже можно уважать. Надо ли при этом опровергать его ложь — вот вопрос.

> Опять же, если у кого есть данные о его доносах — прошу сюда. Но, скорее всего, таких фактов нет. Сам он утверждал, что ни одного доноса не написал, потому что — принцип.

О доносах в разборе речи не было, было о филонстве.

>

> Геббельса тоже можно уважать. Надо ли при этом опровергать его ложь — вот вопрос.

Вопрос кому? Гитлеровцам можно, согласен. А нам?

>>

>> Геббельса тоже можно уважать. Надо ли при этом опровергать его ложь — вот вопрос.

>

> Вопрос кому? Гитлеровцам можно, согласен. А нам?

Вопрос, понятно, риторический. Так же, как и с Шаламовым. Потому что ложь выявлять и опровергать нужно.

> К тому же, в литературном таланте ему никак не откажешь.

Как и Резуну. Тоже брехун талантливый.

Забавная статья некоего Алексея Сергиевского в газете «Набат», органе кременчугского городского комитета Коммунистической партии Украины, №30 (185) от 10 августа 2007 года. К столетию со дня рождения ненавистного «обличителя сталинизма» (звучит как «обличитель гитлеризма», сказанное язвительно-осуждающим тоном) шаламова с маленькой буквы. Надеюсь, вскорости коммуняк запретят на Украине раз и навсегда, поэтому нужно сохранить для истории.

С сайта газеты.

_______

Ложь зэка Варлама Шаламова

В прошлом году в опубликованном в «Набате» очерке «Папин Магадан» автор утверждал, что в мемуарах «Крутой маршрут» бывшая колымская зэчка Евгения Гинзбург (мать писателя Василия Аксенова), выдавая черное за белое, пыталась доказать, что на «золотой Колыме» при Сталине за колючей проволокой находились сплошь невинно пострадавшие люди.

Правда, несколько раз она оговаривалась, рисуя кистью Иеронима Босха страшные образы магаданских уголовниц… Но все равно невинные… Как будто не было на Колыме тогдашних Чикатило, Оноприенко и бандитов из знаменитой шайки «Черная кошка»…

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения поэта и прозаика, уроженца Вологды Варлама Шаламова. Некоторые российские СМИ отметили эту дату своими статьями (но не однозначно). Почему?

Шаламовские стихи очень часто и много публиковались в так называемую хрущевскую оттепель в журнале «Юность». Стихи были средние. С поэзией великого уроженца той же Вологды Николая Рубцова их и сравнивать нельзя. В тоже время (при Хрущеве, а затем при Брежневе) зарубежные радиоголоса «Свобода» (субсидируемая государственным департаментом США и ЦРУ), а также более официальный «Голос Америки», периодически в своих литературных передачах передавали цикл «Колымских рассказов» бывшего зэка Варлама Шаламова. Тогдашние литературные баловни и вроде бы как диссиденты-инакомыслящие Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Василий Аксенов бывшего колымчанина-зэка про всякий случай сторонились и обходили стороной. Варлам Шаламов тогда и почил в холоде и голоде в одном из московских домов для престарелых. Похоронная процессия была очень маленькой и его могилу на одном из московских кладбищ сейчас найти очень трудно. Да и кто будет искать? Вспомним роман «Посторонний» с главным героем Мерсо написанный выдающимся французским писателем, лауреатом Нобелевской премии Альбером Камю, который одно время состоял в Компартии Франции…

«Колымские рассказы» были опубликованы в Москве в горбачевскую перестройку, когда публиковали всё подряд, начиная от знаменитой эротической «Эммануэли» и «Кама Сутры» («кому с утра» говорили остряки) и заканчивая «Протоколами Сионских мудрецов» и «Майн кампф» Адольфа Гитлера…

Пролистываем рассказы о Колыме и лагерях УСВИТЛ (управление северо-восточными исправительно-трудовыми лагерями) сейчас, в наше время…

В отличии от Евгении Гинзбург, Варлам Шаламов честно перечисляет, с кем ему привелось сидеть в УСВИТЛе (также как перечисляет Ф. М. Достоевский в «Мертвом доме» в позапрошлом веке своих «коллег» по Омской каторге).

В. Шарламов упоминает отцеубийцу Гриню Лебедева в рассказе «Про ленд-лиз», солдат-мародеров (в том числе украинца Буку), многочисленных блатарей (его любимое словечко), так называемых бытовиков (осужденных за бытовые преступления), растлителей малолетних, казнокрадов, взяточников, убийц, мошенников и сидевших как он «за что-то…» Кто еще сидел на Колыме «за что-то»? Иркутская проститутка Сонечка, власовцы, из военнопленных служившие в гитлеровских частях, полицаи и жители оккупированных территорий, обвиненные в сотрудничестве с оккупационными властями. В очерке «Женщины блатного мира» мемуарист вспоминает Тамару Цулукидзе — легендарную красавицу-воровку, бывшую подругу тбилисского «уркача». Вспоминает и знаменитую воровку Симу Сосновскую, татуированную с ног до головы: «на теле были сексуальные сцены мудреного содержания, только лицо, шея и рука до локтя были без наколок…» Живописно? Да! Но в какой женской бане Варлам Шаламов видел эту голую татуированную уголовницу?

В рассказе «Зеленый прокурор» он повествует о единственном удачном побеге с Колымы до Мариуполя какого-то осужденного еврея, но этот побег описывается им так, словно этот побег совершил веселый Остап Бендер в стиле хохм Ильфа и Петрова в известных двух романах… Хорошо хоть Варлам Шаламов этот рассказ заканчивает колымской присказкой «Не веришь — прими за сказку!»

Для колорита прозаик может вставить в текст своих рассказов песню из параллельного мира:

Чтоб жить могли

Работала мамаша,

А я тихонько начал воровать,

«Ты будешь вор такой

Как твой папаша!»

Твердила мне

Роняя слезы мать…

…С какой целью «живописал» Варлам Шаламов ужасную в подробностях смерть на Колыме рафинированного поэта Осипа Мандельштама? Зачем врал? «Литературная газета» в своих расследованиях (по архивам) давно установила, что Мандельштам умер от дизентерии на пересыльном пункте во Владивостоке. На Колыме он никогда не был…

На днях газета «Русский вестник» (Москва) опубликовала заметку Игоря Полыхалова «Последний бой полицая». Вот что в ней рассказывается:

«С хрущевских времен в фольклор обличителей сталинизма прочно вошел рассказ Варлама Шаламова «Последний бой майора Пугачева», в котором изложена душещипательная история побега из колымского лагеря и «героической» гибели 12 бывших офицеров, «невинно» осужденных сталинскими «палачами»… Как мы уже убедились, основная масса освобожденных из плена советских военнослужащих благополучно проходила проверку. Но даже те из них, кто арестовывался органами НКВД, в большинстве своем отделывались ссылкой. Чтобы попасть на Колыму, надо было совершить что-то серьезное, запятнать себя конкретными преступлениями на службе у гитлеровцев. Не стали исключением из этого правила и прототипы шаламовских «героев». О том, как выглядел «подвиг майора Пугачева» на самом деле, рассказал Александр Бирюков в телепередаче «Шаги победы», показанной по Магаданскому телевидению 5 сентября 1995 года. Оказывается, такой факт действительно имел место. Бежали, предварительно задушив вахтенного караульного. В перестрелках с преследующими их солдатами убили еще несколько человек. И действительно, из 12 «героев» 10 являлись бывшими военными: 7 человек — власовцы, избежавшие высшей меры только потому, что после войны в СССР была отменена смертная казнь. Двое полицаи, добровольно перешедшие на службу к немцам (один из них дослужился до чина начальника сельской полиции), расстрела или петли избежали по той же причине. И только один — бывший морской офицер, имевший до войны две судимости по уголовным статьям и попавший в лагерь за убийство милиционера при отягчающих обстоятельствах. При этом 11 из 12 имели отношение к лагерной администрации: нарядчик, повар и т.п. Характерная деталь: когда ворота «зоны» оказались широко распахнутыми, из 450 заключенных за беглецами не последовал больше никто. Еще один показательный факт. В ходе погони 9 бандитов были убиты, трое же уцелевших возвращены в лагерь, откуда, спустя годы, до окончания полученного ими срока, вышли на волю. После чего, вполне возможно рассказывали внукам о том, как безвинно пострадали в годы «культа личности».

К мемуарам-«россказням», где авторами являются гинзбурги и шаламовы надо относиться с определенной предубежденностью. Люди, подобные им, выходили из лагерей озлобленными на всех и вся. Вспомним фильм «Холодное лето 53-го года» с бандитами-«жертвами» «культа личности»…

Алексей Сергиевский

Варлам Шаламов: Призраки сюжета

В статье[1] автор пытается реконструировать один из способов работы Варлама Шаламова с контекстом культуры. В частности, автор стремится показать, как Шаламов использует расходящиеся пласты этого контекста, чтобы генерировать в пределах рассказа альтернативные сюжеты (выбор между ними диктуется культурным багажом читателя). В пределах цикла тот же прием порождает некий лейтмотив распада культуры как личной и коллективной памяти.

I

При распаде культурного контекста довольно часто элементы одной смысловой конструкции могут заново собраться снова разве что благодаря целенаправленному поиску — или случайности.

Эта статья обязана своим происхождением исключительной дотошности Елены Моховой, корректора издательства «Новое литературное обозрение». Она обратила внимание на то, что пунктуация отрывка:

Калигула, твой конь в сенате

Не мог сиять, сияя в злате,

Сияют добрые дела… (I, 444)[2]

— из шаламовского рассказа «Калигула» не соответствует пунктуации знаменитой державинской оды «Вельможа», которая там цитируется. Сверила текст и ошибку исправила, поставив восклицательный знак после обращения «Калигула!» и двоеточие после слов «в злате»:

Калигула! твой конь въ сенатѣ

Не могъ сіять, сіяя въ златѣ:

Сіяютъ добрыя дѣла…

— ибо пунктуацией прописана была в стихотворении причинно-следственная связь.

У Шаламова же после имени Калигула стояла запятая и после «злата» тоже. Что здесь важно: у Шаламова была практически эйдетическая зрительная память. Она местами подводила хозяина именно ввиду замечательного своего качества — Шаламов на нее излишне полагался и периодически делал ошибки в цитируемых текстах[3]. Но в силу природы шаламовской памяти исследователю приходится учитывать, что, если некая странная пунктуация стабильно присутствует в черновиках, значит, есть и вероятность, что Шаламов мог именно этот вариант где-то видеть, запомнить и воспроизвести. Вполне возможно — сознательно. То есть допускать существование некоего третьего источника.

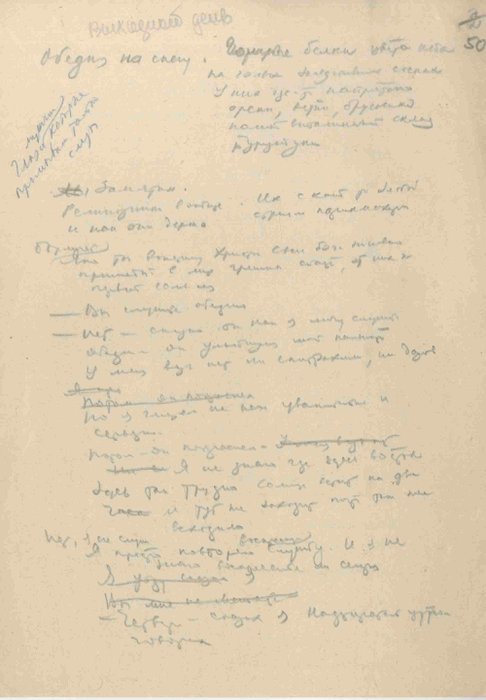

Благодаря щедрой помощи Анны Гавриловой удалось установить, что в машинописных черновиках «Калигулы»[4] иных пунктуационных вариантов нет.

Найти же первоисточник оказалось очень легко, поскольку в точности эти три строчки почти в том же виде, в каком цитирует их Шаламов, служат эпиграфом к стихотворению Алексея Жемчужникова «Конь Калигулы» 1892 года написания.

Прежде чем говорить о том, что именно из этого следует для риторики, поэтики и сюжета, необходимо вспомнить сам рассказ. Очень маленький, трехчастный и очень театральный, причем в характерном старинном духе — классицистский[5]. Единство времени, места и действия. Действие, естественно, происходит на Колыме, в РУРе, роте усиленного режима одного из лагпунктов, и спрессовано в пределы часа; у рассказа один основной сюжет. Такое впечатление создается при первом прочтении.

Завязка: в роту усиленного режима приходит сообщение, вызывающее у дежурного надзирателя вопрос, не сошло ли с ума некое третье лицо, это распоряжение отославшее. Затем на сцену является — пешком — местный начальник Ардатьев, зверски погоняя измученную лошадь. При этом он произносит пьяный монолог, из которого аудитория узнаёт, что по причине категорического отказа лошади работать («Бью — не идет. Сахар даю — нарочно из дому взял — не берет» (I, 443)) срывается план.

С точки зрения Колымы 1937—1938 годов, когда невыполнение норм ы могло быть поводом для обвинения во вредительстве, ареста, срока, а в пределе — расстрела, это смертная опасность для всех вовлеченных лиц, включая начальство.

Так что Ардатьев делает из ситуации логичный для времени и места вывод: «людей наказываю, лошадь миловать не буду». И приказывает лошадь водворить: «Туда ее — ко всем филонам, ко всем врагам человечества — в карцер. На голую воду. Трое суток для первого раза» (I, 443). Далее падает и теряет сознание. Надзиратель с комендантом уносят его спать в дежурку, а лошадь помещают «в четвертую, к интеллигенции». Потому что «проснется, узнает, что не посадили, — убьет» (I, 443).

Занавес. В финале на сцене возникают два пожилых дежурных из числа заключенных — и комментируют ситуацию:

— Что скажете, Петр Григорьевич? — сказал один из них, показывая глазами на дверь, за которой храпел Ардатьев.

— Скажу, что это не ново… Калигула…

— Да, да, как у Державина, — подхватил второй и, выпрямившись, с чувством прочел:Калигула, твой конь в сенате

Не мог сиять, сияя в злате,

Сияют добрые дела…Старики закурили, и голубой махорочный дым поплыл по комнате (I, 444).

II

На поверхности мы наблюдаем типичную для «Колымских рассказов» ситуацию.

Во-первых, анекдот (заметим, анекдот литературный, чью почти салонную природу автор тщательно выявляет — и названием, и композицией, и ссылкой на Державина), будучи помещен в лагерную среду, под собственным весом разворачивается в ужас[6].

Во-вторых, исторические отсылки и цитаты, как всегда в «Колымских рассказах», не выдерживают контакта с лагерной реальностью. Державин в своей оде прямо обличал безымянного, но узнаваемого «вельможу» за то, что тот предается удовольствиям, как Сарданапал, и не исполняет своих обязанностей, и косвенно — Екатерину II, которая этого вельможу, то есть коня, то есть осла[7] ввела в сенат. Но и эта возмущенная критика, и даже классическая история про Калигулу и Инцитата на фоне зимы 1937—1938 годов смотрятся решительно вегетариански. Калигула, приравняв любимого коня к человеку, сделал его сенатором. Ардатьев, же, приравняв лошадь к человеку, потребовал с нее план, а не добившись результата, отправил лошадь следом за людьми туда, откуда не возвращаются.

И в-третьих, характерным для «Колымских рассказов» образом настоящий финал рассказа «Калигула», несмотря на всю вдохновенную имитацию классицизма, располагается вовсе не в рассказе «Калигула». Через рассказ после него по циклу «Артист лопаты» идет «РУР» — иной эпизод из жизни роты усиленного режима. Вот там в критический момент богом из машины является из клубов морозного тумана лично начальник Севвостлага полковник Гаранин. И начинает опрашивать сидельцев РУРа, за что они оказались тут. Один из побочных диалогов таков:

— А ты, старик, за что попал в РУР?

— Я — следственный. Мы лошадь павшую съели. Мы сторожа (I, 461)[8].

Вот тут еще не успевший забыть «Калигулу» читатель и узнает, что лошадь водворения к интеллигенции и своих трех дней карцера не пережила. Более того, сторожа-резонеры из рассказа «Калигула», оказывается, подвели этой истории итог сразу в нескольких смыслах, ибо, поглотив лошадь, сначала заняли ее место в РУРе, а потом и — по воле всесильного Гаранина — в забое: «И завтра — в забой!» (I, 461). Поскольку обстоятельства зимы 1937—1938 годов читателю к тому моменту уже известны, ему понятно, что шансы двух стариков выжить на горных работах, а уж тем более выполнить там план, можно считать несуществующими, а совмещение их с лошадью — потенциально полным.

В данном случае мы можем быть дважды уверены, что связь между рассказами не является продуктом избыточной литературоведческой трактовки.

Во-первых, когда 15 мая 1971 года у Бориса Лесняка в Магадане изъяли те «Колымские рассказы» и часть стихов, которыми Шаламов с ним поделился, Шаламов сделал в записных книжках следующую запись:

Десятого ноября 1971 года Лесняк… принес весть, что его допрашивали в Магадане… Более всего следователей обижал рассказ «Калигула». Десятки тысяч людей расстреляны на Колыме в 1938 году при Гаранине — все это допустимо и признано, но вот лошадь в карцер посадить — это уж фантастический поклеп и явный вымысел и клевета. Конец рассказа «Калигула». Фактическая справка. Эту историю рассказали мне два дневальных изолятора, сидевших вместе со мной в карцере «Партизана» зимой 1937—1938 годов. Оба сторожа обвинялись в том, что съели часть трупа этой лошади, сами же ее сторожа.

Лошадь пала после — это та самая лошадь (V, 328).

Во-вторых, мы располагаем ранними черновиками рассказа «РУР». Они сильно отличаются от окончательной версии, но в еще не сформировавшемся рассказе уже твердо присутствует та самая вставка из «Калигулы»:

— За что вы сидите, старики?

— Мы лошадь с’ели. Мы сторожа.

То обстоятельство, что финал одного рассказа сознательно перенесен в состав другого, — прием, резко повышающий мерность текста.

Шаламов в «Колымских рассказах» постоянно старается создать ситуацию, когда читатель не знает, что именно важно или будет важно, какая деталь окажется ключевой и для чего именно, где проявится элемент какой истории — и не слышал ли читатель уже и не читал ли он уже что-то, что можно сопрячь, совместить с новой информацией — или, наоборот, противопоставить ей. Этот способ взаимодействия с аудиторией очень сильно поощряет и рекурсивное чтение, и постоянную ориентацию на то, что в любой момент из-за угла, из-за следующего абзаца может появиться новый смысл — с вероятностью представляющий опасность для персонажей — а возможно, и для самого читателя. То есть некоторым образом, в ослабленном виде, дублирует, воспроизводит лагерную ситуацию — с ее потерей ориентации и морозным туманом, скрывающим все.

III

Но это если мы говорим о том объеме значений, который возникает при прочтении «Калигулы» в общем контексте «колымских рассказов», — то есть «по Державину».

Вопрос: что произойдет, если прочесть «Калигулу», добавив в контекст и метаязык рассказа стихотворение Жемчужникова?

Калигула, твой конь в сенате

Не мог сиять, сияя в злате;

Сияют добрые дела.

Державин. Вельможа

Так поиграл в слова Державин,

Негодованием объят.

А мне сдается (виноват!),

Что тем Калигула и славен,

Что вздумал лошадь, говорят,

Послать присутствовать в сенат.

Я помню: в юности пленяла

Его ирония меня;

И мысль моя живописала

В стенах священных трибунала,

Среди сановников, коня.

Что ж, разве там он был некстати?

По мне — в парадном чепраке

Зачем не быть коню в сенате,

Когда сидеть бы людям знати

Уместней в конном деннике?

Что ж, разве звук веселый ржанья

Был для империи вредней

И раболепного молчанья,

И лестью дышащих речей?

Что ж, разве конь красивой мордой

Не затмевал ничтожных лиц

И не срамил осанкой гордой

Людей, привыкших падать ниц?..

Я и теперь того же мненья,

Что вряд ли где встречалось нам

Такое к трусам и рабам

Великолепное презренье[9]

[Жемчужников 1988: 185]

Алексей Жемчужников и это конкретное его стихотворение до определенного момента были частью общего культурного багажа. Пример меры употребительности: когда в 1940 году Ахматова писала стихотворение памяти Булгакова (его метрическую родословную и присутствующую там систему отсылок очень подробно и интересно разбирали Илья Кукулин и Мария Майофис [Майофис, Кукулин 2006]), она могла себе позволить задействовать этот контекст:

Вот это я тебе, взамен могильных роз,

Взамен кадильного куренья;

Ты так сурово жил и до конца донес

Великолепное презренье.

— вовсе не поясняя, к кому именно обращено было булгаковское презрение — потому что те читатели и слушатели, которые хотя бы в теории могли познакомиться с этим венком на могилу, прекрасно знали, на что она ссылается, и все крамольные выводы о трусах и рабах могли достроить и сами.

Если читать «Калигулу» через фильтр Жемчужникова, то у рассказа несколько иной финальный вопрос. Не только о том, насколько — и почему — выросли нормы жестокости. Не только о том, насколько — и почему — лагерная ситуация изменилась в неизмеримо худшую сторону даже в сравнении с общепризнанными ужасами и безумием прошлого. А о том, что если можно в сенат ввести коня, то проблема общества, в котором и с которым это произошло, вовсе не в лошади. И даже не в Калигуле. Настоящая катастрофа произошла задолго до самого инцидента.

Если лошадь оказывается не в сенате, а в изоляторе — ситуация усугубляется, но не меняется структурно. Ошибка, или преступление, или то и другое — случились не при появлении на дороге пьяного Ардатьева и не в тот момент, когда производственный план затмил небеса, став единственным этическим критерием[10], а раньше, на предыдущем шаге. Соответственно, чтение «по Жемчужникову» распространяет границы лагеря, казалось бы, на внелагерное историческое и личное пространство.

Я хочу подчеркнуть, что здесь мы имеем дело не с шифром. Не с нарочно скрытым от профанов сообщением в бутылке, которое должно быть прочитано только человеком знающим.

По опыту предыдущих текстов, если бы Шаламов хотел сделать ссылку на «Коня Калигулы» опорной и определяющей — он позаботился бы о том, чтобы этот текст опознали совершенно однозначно, оговорив и авторство, и разницу позиций между Жемчужниковым и Державиным. И уж точно не ограничился бы простым воспроизводством специфической пунктуации Жемчужникова.

Точно так же, если бы Шаламов хотел оставить отсылку на «Коня Калигулы» герметичной, предназначенной для собственного, авторского употребления, он не стал бы цитировать именно три державинские строки, которые послужили эпиграфом к этому стихотворению, практически в том формате и виде, в котором их использовал Жемчужников.

Шаламов делал все от него зависящее, чтобы увеличить объем значений, производимых его текстами. И в частности, чтобы увеличить вариативность прочтения этих текстов — в рамках общей гибели. Собственно, эта вариативность на сюжетном уровне дублирует, воспроизводит типичную лагерную ситуацию: в лагере никакая история, никакой слух, никакой приказ и никакое действие никогда не являются окончательно достоверными. Находящийся в лагере человек систематически не знает ни что произошло, ни как произошло — часто даже с кем произошло — и произошло ли вовсе. тот, кто рассказывает, — недостоверен в силу голода, холода и усталости, и тот, кто реагирует на рассказ, не может быть уверен даже в надежности собственного восприятия.

Полагаться на суждения персонажей и рассказчиков можно примерно в той степени, как на выводы стариков-сторожей в «Калигуле»: во-первых, они не понимают своего реального положения по отношению к этому сюжету и не предвидят, что естественным ходом его окажутся в той же самой камере, что и лошадь. А во-вторых, они и сами не помнят, что цитируют, — и, объявляя ситуацию известной и классической и ставя знак равенства между Ардатьевым и Калигулой, не осознают, что делают беспощадные выводы и о себе тоже. Потому что для того, чтобы такие вещи понимать и увязывать в единое целое, нужно несколько большее количество калорий, чем имеется у тех, кто, находясь в тепле и не на самой тяжелой работе, все равно готов съесть издохшую от голода и непосильной нагрузки лошадь.

Шаламов эту вариативность, эту сомнительность, эту недостоверность и этот переизбыток значений прописывает всюду. Это одновременно и способ изобразить лагерь, и способ создать ту плотность смыслового потока, которая будет для читателя имитировать первую реальность.

Так что, на наш взгляд, Державин и Жемчужников существуют в рассказе не как шифр — а как два разных ракурса, два соположенных варианта прочтения, активизирующихся в зависимости от того, что именно читала аудитория.

То есть в определенном смысле сюжет рассказа каждый раз зависит от культурного багажа читающего (что вообще-то является постоянным характерным свойством шаламовской поэтики как таковой).

IV

Второй пример существенно более сложен, потому что в отличие от Жемчужникова, никогда не покидавшего все же русского культурного пространства (хотя и оказавшегося со временем на его периферии), здесь часть опорной информации сначала выпала из культуры, после перестройки отчасти вернулась туда в новом качестве — и затем снова исчезла из общего оборота. Речь идет о той системе референции, которую образовывало православное богослужение.

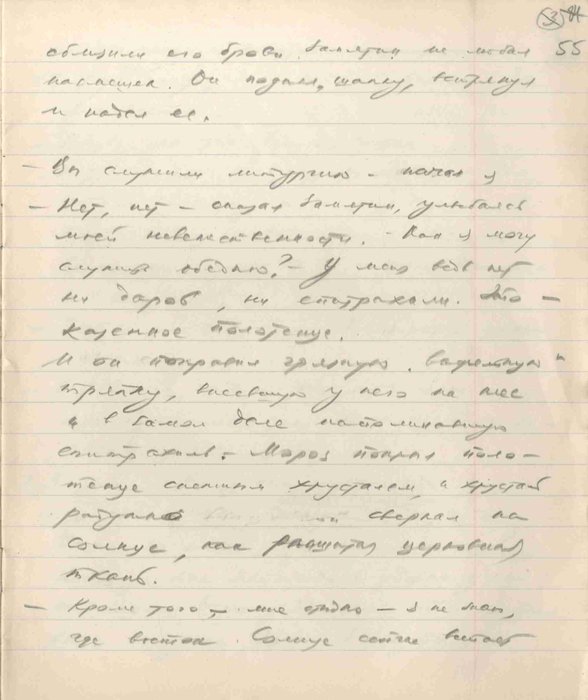

Рассказ «Выходной день» начинается с того, что в редкий для Колымы выходной священник с говорящей фамилией Замятин «из соседнего со мной барака» служит тайком на таежной поляне литургию. Рассказчик, завороженный зрелищем, останавливается, слушает — слова он знает с детства. Замятин, осознав, что не один, прерывается и поясняет, что это «не настоящая» обедня, что он просто повторяет, проговаривает воскресную службу — сам он не замечает ни того, что окружающий его «серебряный лес» стал похож на прекрасный храм, ни внимающих ему, как святому Франциску, белок «небесного цвета», ни волшебного превращения, произошедшего с висящим на его шее наподобие епитрахили казенным вафельным полотенцем: «Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань» (I, 156).

Таким образом, сторонний зритель — и читатель — становятся как бы свидетелями маленького чуда, о котором не подозревает сам Замятин: лес превратился в церковь, грязные обноски заключенного — в праздничное облачение, и священник на время службы был одет лучше, чем трава и лилии полевые. (Причем преображение было не только внешним, но и внутренним: «Я не сразу узнал его — так много нового было в чертах его лица» (I, 156).). Выходной день оказывается вдруг днем выхода куда-то еще, за пределы лагерного пространства.

Простившись с Замятиным, рассказчик снова случайно становится свидетелем — но уже происшествия совершенно иного свойства, убийства собаки. В инструменталке двое заключенных-уголовников зарубили щенка овчарки — на суп. А остатки, поскольку блатных в бараке было мало, предложили сначала рассказчику — как промолчавшему, а потому имеющему некоторое право на долю, а затем «попу» Замятину, сказав, что это баранина. Когда священник возвращает им пустой котелок, уголовник, убивший собаку, рассказывает ему, что это за мясо и куда, собственно, делся прирученный Замятиным щенок по кличке Норд. И человек, до того казавшийся слишком живым для лагеря, обретает все приметы мертвеца://180//

Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ (I, 158) [11].

Чудо в лесу было настоящим, настоящим окажется и обратное, недоброе чудо.

Тут нужно еще пояснить, что сравнительно недавно в русской культуре поедание собачьего мяса у части населения относилось к числу табу — достаточно вспомнить случай, описанный Герценом, когда князь Долгорукий из мести накормил обидевших его пермских чиновников пирогом с собачиной: «полгорода занемогло от ужаса» [Герцен 1969: 211]. Не вызывает также сомнений, что употребление в пищу доверчивого домашнего животного, лижущего руку того, кто готовится его зарезать, также маркировано отрицательно.

На эту ситуацию многократно обращали внимание разные исследователи. Леона Токер, в частности, писала, что история с собакой выглядит как «зловещая пародия» на таинство причастия [Toker 1991: 5—6]. Мне хотелось бы усилить это определение и сказать, что выглядит это скорее как «антиповедение», дьяволослужение.

Причем не только со стороны уголовников, блатных, но и со стороны лагеря как системы — ведь авторам розыгрыша как бы неоткуда было знать ни про литургию, ни про внимавших ей белок, ни про то, что чтение службы было тем «последним», за что Замятин держался в лагере. Тем, что нужно было разрушить, чтобы сказать ему: выхода нет.

V

Как бы неоткуда.

Однако при внимательном чтении начинают проявляться удивительные несообразности.

Вот рассказчик остановился посмотреть, вот его заметил Замятин:

Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.

— Вы служили литургию, — начал я.

— Нет, нет, — сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. — Как я могу служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили. Это казенное полотенце.И он поправил грязную вафельную тряпку, висевшую у него на шее[12], и в самом деле напоминавшую епитрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань.

— Кроме того, мне стыдно — я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?

— Разве это так важно — восток?

— Нет, конечно. Не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминаю воскресную службу. И я не знаю, воскресенье ли сегодня?

— Четверг, — сказал я. — Надзиратель утром говорил.

— Вот видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется, — улыбнулся Замятин.

Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи — чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти (I, 156—157).

Вопросов к этому фрагменту возникает множество, причем именно вопросов богослужебных. Во-первых, что значит: нет епитрахили? Существовало специальное разрешение: в обстановке гонений, в крайних случаях, если священник находится в заключении, епитрахилью мог служить любой длинный кусок материи или даже веревки, благословленный надлежащим образом. Вафельное полотенце, соответственно, могло стать епитрахилью не только чудесным вмешательством высшей силы, но и попросту по процедуре[13].

То же самое со святыми дарами. Хлеб в лагере был. Но и в отсутствие его благословляли и использовали все что угодно — в диапазоне от желудей до мха. Вместо вина благословляли ягодный сок и воду. Собственно, воспоминания заключенных священников и воспоминания о них самих содержат описания огромного количества таких ухищрений, которые Замятину непременно должны были быть известны хотя бы частично.

Зато Замятин забыл о вещах, которые действительно трудно заменить. Например, антиминс — квадратный плат, на котором, как правило, была отпечатана икона «Положение во гроб», и разрешение архиерея на совершение богослужения. В карманчик на задней стороне вшивали мощи святых. Служение без антиминса было крайне затруднено[14]. Например, священники, находившиеся в заключении на Соловках, решали эту проблему следующим образом:

Как служили без антиминса, без престола? Один священник ложился, а остальные служили у него на груди. Вместо просфоры — хлеб. Господь на тайной вечере сказал, что хлеб пресуществляется в Его тело. А вместо вина — вода. В Кане Галилейской Господь претворил воду в вино. И мы все причащались. Были радостны и веселы! С Богом нигде нет потерь [Бычков 207: 127].

То есть Замятин, объясняя, почему он служить литургию не может, ссылается на вещи, которые непреодолимыми препятствиями не являются, и не упоминает вещи, которые – ибо он единственный священник в бараке и, возможно, в лагпункте – действительно не позволили бы ему служить настоящую литургию.

Он называет службу воскресной, при этом она опознается как литургия Иоанна Златоуста, которая специализированной воскресной службой не является.

Он говорит, что у него нет даров. Есть вариант церковной службы, для которой нужны уже существующие святые дары, — это литургия преждеосвященных даров. Ее действительно в тюрьмах и прочих местах заключения служили чаще, потому что дары было много проще передать за решетку, чем все необходимое для их освящения, — да и сам факт служения было удобнее скрыть. Но это не литургия Иоанна Златоуста, и перепутать их невозможно.

Подобным несовпадениям можно найти множество внутрилагерных объяснений. Во-первых, в лагерной ситуации, где разрушается все, где верующий протестант забывает имя одного из апостолов, почему бы и православному священнику не забыть, не растерять именно то, что является для него самым важным, опорным знанием? Хотя странно, что, сохранив в памяти службу дословно, он забывает все прочее в такой мере и степени.

Возможно — лагерь есть лагерь — Замятин просто не желает признаваться соседу по бараку в опасном занятии? И отговорки его выглядят так странно, потому что придуманы наспех? Но чтобы отболтаться от потенциального доносчика, не нужно называть литургию Иоанна Златоуста воскресной службой…

Возможно — и за эту трактовку хотелось бы поблагодарить отца Сергея Круглова — мы просто имеем дело с деревенским священником, для которого собственно литургия по определению воскресная служба, потому что служили в церкви только раз в неделю, и он так и запомнил и воспроизводит. А все остальные несообразности — продукт опасений, привычки и уровня образования. Но ситуация, когда единственная служба будет воскресной, как нам кажется, скорее характерна для послевоенного времени, но не для тех, кто помнит еще прежние годы и постоянный конфликт вокруг того, чтобы прихожане приходили в церковь не только на воскресное богослужение.

Вот вариант, что источником ошибок является автор, можно почти с полной уверенностью исключить. Варлам Шаламов, сын священника, — причем не просто священника, но священника, занимавшегося активной проповеднической и миссионерской деятельностью, — был хорошо знаком со всеми подробностями службы (отец прочил его в духовную академию). А главное, в этом же тексте присутствуют отсылки на вещи очень точные — и крайне сюжетно интересные.

Когда блатные предлагают Замятину мясо, то делают они это со следующими словами: «Э, батя, вот прими от нас баранинки» (I, 158). Выражение неожиданное. Тем более неожиданное, что оно буквально звучит как эхо той самой литургии Иоанна Златоуста. «Сам, Владыко, приими и от уст нас, грешных, трисвятую песнь» [Православное богослужение 2016: 86], а затем еще более характерно: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов»; «тело Христово приимите, / источника безсмертнаго вкусите» [там же: 106; 119].

И «баранинка» характерным образом размещается в том же контексте. Ибо «евхаристический агнец — это четырехугольная частица, вырезаемая во время проскомидии из первой просфоры, которая в конце евхаристического канона пресуществляется в тело Христово» [Будур 2003: 223]. Более того, в отсутствие диакона оставшиеся после богослужения дары обязан съесть и выпить именно священник[15]. Так что обращение к «попу» с предложением потребить остатки тоже вписывается в канон (естественно, в данном случае травестированный).

Что еще более показательно, в самом начале рассказа есть фраза о том, что Замятин, заметив рассказчика и вступив в беседу с ним, надевает шапку[16]. До того она лежала у его ног. Замятин служил — или повторял — литургию с непокрытой головой. «Иней успел уже выбелить стриженую голову» (I, 156). Церковная служба регламентирована в этом отношении достаточно жестко, и головной убор священник снимает в знак смирения в самые важные моменты литургии. Cобственно, из сочетания отсутствия шапки и достаточно долгого времени молитвы можно с большой долей вероятности определить тот момент, где он остановился, — речь идет о той части службы, которая следует за Великим Входом и включает таинство пресуществления, а затем причастие.

Но тут появился рассказчик, и Замятин прервался. И получается, что литургия, замершая в какой-то точке перед причастием, фактически продолжается вечером/ночью, практически с того самого места, на котором остановилась, — только уже в «черном», зеркальном варианте, варианте «черной мессы»[17].

Как мы уже говорили, Замятин жаловался на отсутствие у него святых даров, на отсутствие тела Господня. И блатные (и это отмечали многие исследователи, в частности та же Леона Токер [Toker 1991: 5—6]) фактически вручают ему именно это тело. То самое чистое жертвенное животное, убитое предательством и предложенное Замятину предательством и обманом. Вручают, а потом сообщают, что именно он съел.

И хотя организм Замятина отторгает причастие собачьим мясом, не вызывает сомнений то, что в финале рассказа «теперь ваше время и власть тьмы».

VI

Интересную роль во всем этом действе играет рассказчик. Рассказчик, который полностью понимает все происходящее. Который опознает настоящую церковную службу в том, что делает Замятин. Опознает молитву как то самое последнее[18], за что Замятин держится в лагере и чему в финале рассказа нанесен страшный удар.

При этом, когда он входит в инструменталку к блатным, они его не опасаются. Они спрашивают у него, нет ли кого снаружи. Позволяют ему быть свидетелем убийства собаки. Последнее особо примечательно, ведь овчарка, скорее всего, принадлежит конвою, в крайнем случае кому-то из начальства. И следовательно, знание о том, что эти конкретные люди ее убили, в некотором смысле опасно для свидетеля. Но риск этот не рассматривается вовсе. И наоборот. Когда уголовники предлагают рассказчику мясо первому, отказ явным образом не ставит его под угрозу. Но при этом, отказываясь от мяса, рассказчик и Замятина не предупреждает. Чужое «последнее» — это не его дело. Он сам не будет есть собаку — а для голодного человека это много значит — но других не предупредит.

Этот мотив — рассказчик/персонаж узнает об опасности, угрожающей другому, но бездействует — также постоянно повторяется в «Колымских рассказах». См., например, рассказ «Почерк», где один из двойников автора, Крист, переписывающий по ночам расстрельные списки, и не думает сообщить об этом еще не арестованным людям, чьи фамилии записывал, или «Сгущенное молоко», где рассказчик, осознав, что его сманивают в подставной побег, сам отказывается идти — но не пытается разыскать других заключенных, которые, в отличие от него, поверили провокатору (и впоследствии были убиты). Причин для бездействия много — вмешательство может требовать слишком большого риска, усилия, невозможного для человека, находящегося за гранью истощения, необходимости преодолеть повсеместную лагерную атомизацию — и собственную аномию:

Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души (I, 57).

Следствия всегда одинаковы.

И это одна из зон напряжения между «Колымскими рассказами» и «Архипелагом ГУЛАГ». Когда Солженицын полемизирует с Шаламовым и пытается опровергнуть утверждение, что растление было всеобщим, он строит аргументацию так:

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сестры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень вы упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба все-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию? [Солженицын 2006: 506]

«Выходной день», написанный в 1959 году, задолго до знакомства с Солженицыным, отвечает на этот вопрос: нет. Не опровергает. Лагерь действует на всех. Рассказчик — тот, чьими глазами аудитория видит чудо, еще способный узнавать прекрасное, оценивать, проводить границы, не готовый еще брать еду из рук блатарей, — уже молчит. Мороз уже добрался до его души. Он молчит и потом выходит посмотреть, что произошло с Замятиным.

При этом действие происходит в условиях щадящих — ни один из поступков рассказчика не является полностью вынужденным, совершенным под давлением прямого убийственного голода, полностью отупляющей усталости или непосредственного физического страха.

Даже слишком щадящих. Собственно, если выше мы говорили о несообразностях в замятинском описании литургии, то теперь следует отметить, что в шаламовском описании данного конкретного лагеря несообразностей не меньше.

В 1964 году Шаламов в своем первом, еще крайне благорасположенном, письме писал Солженицыну о «нелагерных» параметрах «Одного дня Ивана Денисовича»: «…около санчасти ходит кот — невероятно для настоящего лагеря — кота давно бы съели» (VI, 278). В «Выходном дне» у самого Шаламова посреди лагеря ходит живой щенок овчарки, причем ходит давно, причем ходит к заключенному Замятину, причем Замятин его прикормил и приручил. То есть не только сама собака не является едой — но и Замятин находится еще в том состоянии, когда может поделиться едой с собакой. Никто в бараке не думает о Норде как о мясе, он гуляет несъеденный, пока не подворачивается блатным.

В этом лагере Замятин может отойти в лес и молиться один. Рассказчик может гулять по лесу и случайно на него выйти. И никого из них не убивают при пересечении границы той или иной зоны — или просто потому, что часовому захотелось в отпуск. Конвой отсутствует в принципе. Никто даже не приходит проверить, почему в нерабочий день не заперты двери святая святых, инструменталки, где содержится драгоценное казенное оборудование, необходимое для выполнения самого главного — производственного плана.

Замятин говорит, что ему, когда он молится, меньше хочется есть, рассказчик упоминает мороз, голод и унижения, потом говорит о том, как жадно барак вдыхал запах этого — собачьего — мясного бульона. Но никто в бараке не голоден настолько, чтобы попытаться отобрать у Замятина котелок, совершенно не разбирая, чем или кем было содержимое. Как писал Шаламов Солженицыну: «Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время» (VI, 284).

То есть словосочетание «выходной день» обретает третий смысл — в пространстве рассказа все крайние параметры лагеря как бы откладываются, берут отгул, лишаются силы. И обнаруживается, что несмотря на все это лагерь как явление тем не менее продолжает существовать и действовать, уничтожая.

С другой стороны, а где действительно находится этот странный лагерь? Ни читатель, ни персонажи его координат определить не могут ни в пространстве, ни во времени. Востока, как уже было сказано, нет. Как нет и прочих ориентиров. Солнце, которое, впрочем, не исполняет свои функции солнца, встает на два часа и садится за ту же самую гору, из-за которой встало.

Где он расположен, этот лагерь? И кем он населен? Блатные ли это — те, кто, видимо, знал, что Замятин жаловался на отсутствие святых даров, те, кто, отсутствуя на поляне тем не менее точно определил место, где он остановился в литургии? На этом ли свете происходит действие? Может быть, они действительно бесы? Может быть, их действия не только зеркальное отражение литургии? Может быть, все просто происходит там, где они хозяева или, по крайней мере, местное население?

И как в этой связи выглядит рассказчик: человек, который все знает, присутствует при всем, все видит, — но это не отражается на его действиях? Кто он этому миру: свидетель, проводник, действующее лицо (определенного свойства), автор[19]?

А с третьей стороны, если при обычном общекультурном светском прочтении даже с опознанием всех специфически христианских и даже специфически православных моментов мы получаем ситуацию, когда лагерь случайно или просто из-за того, чем он является по природе своей, отбирает у человека его опору и значительную часть жизни, — то внутри схемы церковнослужебной есть еще один крайне важный момент, просто проговоренный открытым текстом в самом начале.

Тот выходной, когда происходит действие, — не воскресенье. Причудами лагерного трудового расписания это четверг. То есть убивают собаку, кормят Замятина собачьим мясом и предают его в ночь с четверга на пятницу. Ту самую ночь с четверга на пятницу, когда, согласно церковной, сакральной хронологии (а ведь литургия, в числе прочего, призвана воспроизводить священную историю, священное время), — и происходили события в Гефсиманском саду.

Сначала одинокая молитва в пустынном месте (причем такая, что вышедший на поляну знакомый Замятина его не сразу узнает – характерный библейский мотив), потом предательство, за которым вскоре последует смерть, настоящая и безнадежная, — а вот за ней, по логике Евангелия, воплощаемой в церковной службе, именно ввиду подлинности смерти с неизбежностью следует воскресение. И попрание этой смерти.

Замятин считал, что у него нет даров, — возможно, ими был он сам?

Варлам Тихонович Шаламов, сын священника, очень хорошо знакомый с реалиями церковной жизни, был человеком нерелигиозным категорически. Шаламов систематически возражал на любые попытки утверждать, что выход из ситуации воспроизводящегося нестерпимого зла может быть только религиозным. Он не допускал этот выход для себя, он с гордостью писал в «Четвертой Вологде», что за все свои годы в лагере ни разу не обращался к богу.

Но в системе, где опровергается все, где не выдерживает ничто, где распадаются любые значения, — позиция автора точно так же не может служить точкой опоры и остается одним из равно недостоверных вариантов, существующих, только пока температура не упала ниже определенного уровня.

Таким образом, в один небольшой рассказ упаковано огромное количество прочтений отчасти вместе с метаязыком, который позволяет их задействовать. При подключении культурного контекста от базового сюжета отделяется второй, от него — третий. В зависимости от того, в каком контексте находится читатель, с каким культурным слоем он соотносится, «Выходной день» — это история об окончательной гибели или о возможном воскресении. История из жизни лагпункта или история, происходящая на том свете. Или все они, взятые вместе.

VII

И здесь хотелось бы вернуться к проблеме, упомянутой в начале статьи. Проблеме расслоившегося контекста.

Потому что нам представляется, что в обоих случаях — и в рассказе «Калигула», и в рассказе «Выходной день» — опорные подтексты (Державин и Жемчужников, светский и литургический) не только противопоставлены друг другу, но и намеренно совмещены.

Нам кажется, что в данном случае дополнительное напряжение должно было возникать именно за счет наложения, за счет взаимодействия малосовместимых прочтений, за счет их равноправности — и отсутствия координат, на основании которых читатель мог бы сделать выбор однозначно, опираясь на что бы то ни было, кроме себя самого.

То есть то, какой вариант сюжета сделается ведущим, в теории должно было зависеть не от читательского культурного багажа, а от читательского выбора.

Шаламов очень тщательно выстраивает свои рассказы и циклы рассказов так, чтобы они — и инвариантное их сообщение о природе лагеря (идеально враждебной человеку) и состоянии человека в лагере (безнадежном распаде) — были в той или иной мере уловлены любой аудиторией. С любым словарным запасом, с любого ракурса и с любой точки — в том числе и без опоры на какой бы то ни было подтекст.

Но вот ситуация, когда из двух или нескольких (возможно) противонаправленных значений в лучшем случае считывается преимущественно одно, а не предполагаемый веер, создана все же автором «Колымских рассказов», но в куда большей степени — бегом времени и специфическим ходом отечественной истории, превратившими культурное пространство из системы сопряженных континуумов в нечто дискретное. Рассоединенное по произвольному признаку.

Те произведения, которые стояли раньше в одном ряду, те контексты, которые были бытовыми, фоновыми, в лучшем случае разошлись, а частично просто выпали из истории[20]. Державин становится преимущественно предтечей Пушкина, Жемчужников — соавтором «Козьмы Пруткова», а идея наложить последовательность и символизм самой распространенной литургической службы на рассказ, где эта литургия несколько раз упомянута прямо, из ассоциаций первого ряда переходит в ведомство специалистов.

Знал ли обо всем этом Варлам Шаламов? Безусловно да. В 1965 году он писал Надежде Мандельштам со вполне осознанной ссылкой на Шекспира: «Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити» (VI, 412). Говорил он о потерянных именах литературы — но не только о них. В тех же выражениях будет он потом писать о физическом пространстве Москвы («Память дышит в Петербурге легко. Труднее в Москве, где проспектами разрублены Хамовники, смята Пресня, разорвана вязь переулков, разорвана связь времен…» (II, 205)) и исторической памяти российского революционного движения.

Нам кажется, что, встраивая в «Колымские рассказы» отсылки к этим разошедшимся и неощутимым для читателя тектоническим культурным пластам, Шаламов пытался и передать еще один уровень распада. Только уже не личной памяти, а культуры как памяти коллективной. Распад, начавшийся до лагеря, вне лагеря и без лагеря, обусловивший лагерь и освоенный лагерем. Продолжающий действовать на момент прочтения.

БИБЛИОГРАФИЯ

[Аристов 2010] — Аристов В. Тождество в несходном. Поэтические миры Блока и Мандельштама в сопоставлении двух стихотворений // Вопросы литературы. 2010. № 6. с. 101—132.

(Aristov V. Tozhdestvo v neskhodnom. Poeticheskie miry Bloka i Mandel’shtama v sopostavlenii dvukh stikhotvoreniy // Voprosy literatury. 2010. № 6. P. 101—132.)

[Ахматова 1976] — Ахматова А. Cтихотворения и поэмы / сост. и подгот. текстов В.М. Жирмунского. 2-е изд. Л.: Советский писатель, 1976.

(Akhmatova A. Stikhotvoreniya i poemy / Comp.and prep. by V.M. Zhirmunsky. Leningrad,

1976.)

[Будур 2003] — Будур Н. Православный словарь. М.: Олма-пресс, 2003.

(Budur N. Pravoslavny slovar’. Moscow, 2003)

[Булгаковъ 1913] — Булгаковъ С. Настольная книга для священно-церковно-служителей. к.: Типографiя кiево-Печерской Успенской Лавры, 1913.

(Bulgakov S. Nastol’naya kniga dlya svyashchennotserkovnosluzhiteley. Kiev, 1913.)

[Бычков 2007] — Бычков С. Страдный путь архимандрита Тавриона. М.: Sam&Sam,2007

(Bychkov S. Stradnyy put’ arkhimandrita Tavriona. Moscow, 2007.)

[Войно-Ясенецкий 1998] — Войно-Ясенецкий В.Ф. «Я полюбил страдание…»: Автобиография / Запись Е.П. Лейкфельд. М.: Изд-во им. Святителя Игнатия Cтавропольского, 1998.

(Voyno-Yasenetskiy V.F. “Ya polyubil stradanie…”: Avtobiografiya / Transcr. by E.P. Leykfel’d. Moscow, 1998.)

[Гаврилова 2013] — Гаврилова А. Переписка и «Колымские рассказы» Варлама Шаламова: К проблеме соотношения факта и вымысла // Филологические науки.

Вопросы теории и практики. 2013. №10(28). с. 50—54.

(Gavrilova A. Perepiska i “Kolymskie rasskazy” Varlama Shalamova: k probleme sootnosheniya fakta i vymysla // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2013. № 10 (28). P. 50—54.)

[Герцен 1969] — Герцен А. Былое и думы. М.:Художественная литература, 1969.

(Gertsen A. Byloe i dumy. Moscow, 1969.)

[Голицын 1990] —Голицын С.М. записки уцелевшего. М.: Орбита, 1990.

(Golitsyn S.M. Zapiski utselevshego. Moscow, 1990.)

[Державин 1848] — Державин Г. Сочиненiя Державина / изд. Д.П. Штукина. СПб.: Типографiя Константина Жернакова,1848.

(Derzhavin G. Sochineniya Derzhavina. St. Petersburg, 1848.)

[Жемчужников 1988] — Жемчужников А. Стихотворения. М.: Советская Россия, 1988.

(Zhemchuzhnikov A. Stikhotvoreniya. Moscow, 1988.)

[Замятин 1986] — Замятин Е. Сочинения: В 4 т. т. III. Повести и рассказы. Мы. Биографические очерки / Под ред. Е.Жиглевич, Б. Филиппова. Мюнхен: A. Neimanis

Buchvertrieb und Verlag, 1986.

(Zamyatin E. Sochineniya: In 4 vols. Vol. III. Povesti i rasskazy. My. Biograficheskie ocherki / Ed. By E. Zhiglevich, B. Filippov. Munich, 1986.)

[Клементьев 1998] — Клементьев В.Ф. В большевицкой Москве (1918—1920). М.: Русский путь, 1998.

(Klement’ev V.F. V bol’shevitskoy Moskve (1918—1920). Moscow, 1998.)

[Майофис, Кукулин 2006] — Майофис М., Кукулин И. Трансгрессивный неоклассицизм: О стихотворении А.А. Ахматовой «Вот это я тебе, взамен могильных роз…» (1940) // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова.

М.: РГГУ, 2006. с. 373—399.

(Mayofis M., Kukulin I. Transgressivnyy neoklassitsizm: O stikhotvorenii A.A. Akhmatovoy “Vot eto ya tebe, vzamen mogil’nykh roz…” (1940) // Stikh, yazyk, poeziya. Pamyati Mikhaila Leonovicha Gasparova. Moscow, 2006. P. 373—399.)

[Православное богослужение 2016] — Православное богослужение. Практическое руководство для клириков и мирян / сост.И.В. Гаслов. СПб.: САТИСЪ, 2016.

(Pravoslavnoe bogosluzhenie. Prakticheskoe rukovodstvo dlya klirikov i miryan / Ed. by I.V. Gaslov. St. Petersburg, 2016.)

[Солженицын 2006] — Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург: У-Фактория, 2006.

(Solzhenitsyn A.I. Arkhipelag GULAG. 1918—1956. Opyt khudozhestvennogo issledovaniya. Ekaterinburg, 2006.)

[Шаламов 2013] — Шаламов В. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Терра, 2013.

(Shalamov V. Sobranie sochineniy: In 7 vols. Moscow, 2013.)

[Toker 1991] — Toker L. A Tale Untold: Varlam Shalamov’s A Day Off // Studies in Short Fiction. 1991. № 28 (1). Р. 1—8.

).

Все права на распространение и использование произведений Варлама

Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы

сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование

материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru.

Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.

Истории жизни и творчество двух известнейших русских писателей XX века – Александра Солженицына и Варлама Шаламова — имеют много сходства, но еще больше различий. Первое их впечатление друг о друге было весьма положительным, однако через некоторое время стало ясно, что сходство судеб (оба отбывали сроки в лагерях по «политической» статье) вовсе не означает сходство взглядов.

В итоге писатели пришли к категорическому взаимному неприятию творчества и взглядов друг друга. Солженицын критиковал Шаламова за отказ от борьбы с системой (поводом к этому была публикация известного письма Шаламова в «Литературной газете»), а Варлам Тихонович обвинял своего оппонента во лжи.

Схожие судьбы, разные взгляды

Знакомство Шаламова и Солженицына произошло после публикации рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир» в 1962 году, которую Шаламов горячо приветствовал, как первую попытку рассказать читателю правду о ГУЛАГе. Началась переписка, а вскоре состоялась и личная встреча. За спиной у Солженицына было 8 лет лагерей, куда он угодил в 1945 году за «антисоветскую деятельность» — он писал с фронта письма, в которых поносил Сталина. Срок Солженицын, поскольку был математиком по образованию, отбывал сначала (до 1950 года) в так называемой «шарашке» (закрытое конструкторское бюро), а затем, из-за конфликта с лагерной администрацией был переведен в Степлаг на севере Казахстана. В 1953 году Солженицын освободился.

Варлам Шаламов в молодости был близок к «левой оппозиции» и поддерживал идеи Троцкого, за что был арестован в 1929 году и отбыл три года в Вишерском лагере. В 1937 он был снова осужден, на сей раз на 5 лет «за антисоветскую пропаганду», и этапирован на Колыму. Уже в лагере Шаламов был осужден еще раз, затем была попытка побега… В общей сложности он отсидел 14 лет, после чего еще два года провел на Колыме, зарабатывая деньги для возвращения «на материк». В Москву он приехал в 1953 году.

Солженицын вышел из лагеря с вполне сложившимися антисоветскими взглядами, и очень скоро стал одним из лидеров диссидентства в СССР. В этот период Александр Исаевич начал позиционировать себя как писателя, придерживающегося православной традиции, очень характерной для классической русской литературы.

Шаламов, несмотря на все пережитое в лагере, исповедовал взгляды, характерные для дней его молодости, революционных 20-х годов. Больше того, писатель решительно открещивается от всякого диссидентства. Вот цитаты из его записных книжек: «И Западу и Америке нет дела до наших проблем, и не Западу их решать», «Ни одна сука из «прогрессивного человечества» к моему архиву не должна подходить». Кроме того, Шаламов не был религиозным человеком, несмотря на то что его отец служил священником.

В какой лжи Шаламов обвинял Солженицына

Уже в первом своем письме к Солженицыну Шаламов указывает на ряд особенностей, которые позволяют усомниться в том, что автор «Одного дня Ивана Денисовича» хорошо знаком с лагерной жизнью. Он пишет, что в лагере, описанном Солженицыным, нет «блатарей» (уголовников), нет вшей, охранники не избивают зеков, «выколачивая» выполнение плана, зеков не посылают после работы за дровами. Шаламова изумляет, что зеки спят на матрасах, имеют подушки, в матрасе можно спрятать хлеб, что едят ложками, что у сидельцев не отморожены руки. «Где этот чудный лагерь? – восклицает Шаламов – Хоть бы с годок там посидеть в свое время».

Были у писателей разногласия и по религиозному вопросу. Шаламов прямо обвинял Солженицына в неискренности по поводу его христианских взглядов. Он вспоминает о своей встрече с Александром Исаевичем, который заявил: «Я даже удивлен, как это вы… и не верите в Бога!». Шаламов заметил, что, как и Вольтер, он не видит «потребности в такой гипотезе». И слышит в ответ: «Да дело даже и не в Боге. Писатель должен говорить языком христианской культуры, все равно, эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе».

Приводит Шаламов и такой разговор. Он говорит Солженицыну, что при его устремлениях быть своего рода пророком и учителем, денег за такую деятельность брать нельзя. На что Солженицын отвечает: «Я немного взял». «Вот буквальный ответ, позорный!» — пишет Шаламов. Под впечатлением этого разговора Шаламов и помечает своего оппонента словечком «делец». Сын священника, даже и неверующий, он не способен понять: неужели можно использовать религию, как средство достижения «успеха на Западе»?

И по той же причине Шаламов отказывает Солженицыну в праве вообще касаться лагерной, колымской темы. Он отказывается сотрудничать с ним в работе над романом «Архипелаг ГУЛАГ», мотивируя это тем, что надеется «сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын». Эта позиция осталась неизменной.

Шаламов пишет, что не разрешает «использовать ни один факт из моих работ для его (Солженицына) работ. Солженицын – неподходящий человек для этого». И, наконец, в ответ на примирительную реплику Александра Исаевича: «Шаламов считает меня лакировщиком. А я думаю, что правда на половине дороги между мной и Шаламовым», Варлам Тихонович обрубает: «Я считаю Солженицына не лакировщиком, а человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма».