«Путешествие из Петербурга в Москву» является наиболее известным сочинением русского прозаика, поэта, философа Александра Николаевича Радищева (1749-1802).

Основная идея произведения заключается в обращении автора к судьбе русского крепостного крестьянства, осуждении самодержавия и помещиков как класса.

Книга написана в жанре сентиментального путешествия, который был широко распространен в литературе конца XVIII века в Европе.

Содержание:

- История

- Анализ произведения

- Содержание

- Главный герой

- Цитаты

- Итоговый вывод

История создания

Весной 1787 года началось путешествие Императрицы Екатерины II в Новороссию и Крым. Вместе с ней следовала большая свита и все путешествие совершалось с необыкновенным великолепием. Деревни по пути следования императорского кортежа были подготовлены фаворитом императрицы князем Потемкиным и должны были продемонстрировать прекрасную жизнь русского крестьянства.

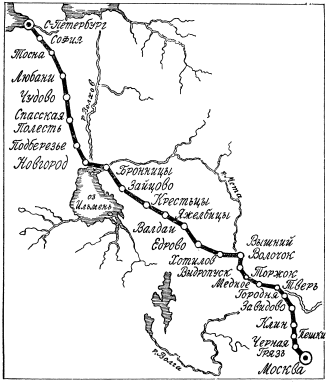

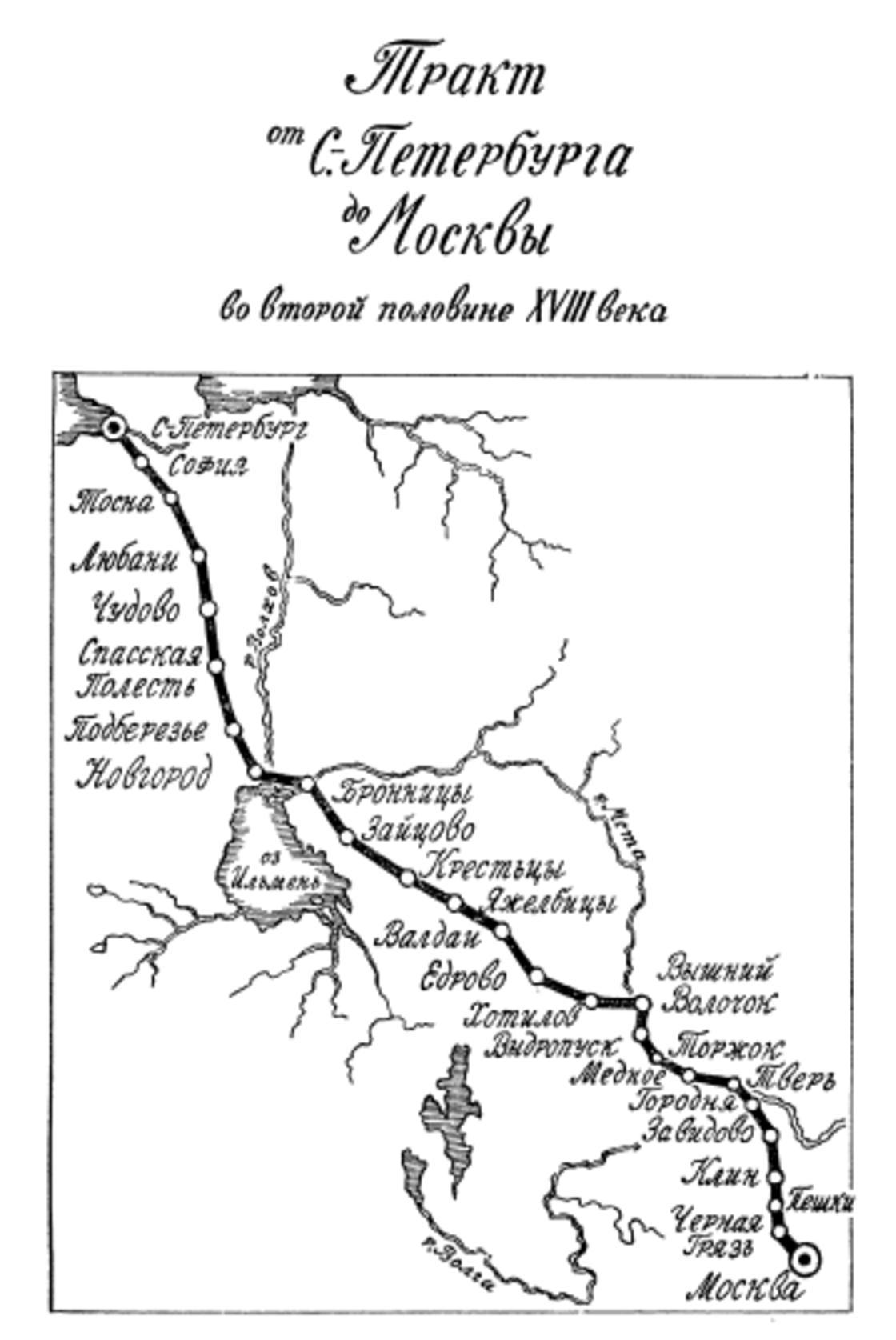

Замысел Радищева о создании книги-путешествия возник, отчасти, в связи с этим, во много маскарадным, путешествием императорского двора. Маршрут, выбранный им для книги, Петербург – Москва был той дорогой, по которой ехала и Императрица и Радищев задался целью показать настоящую Россию.

(Маршрут следования из Петербурга в Москву героя книги Радищева)

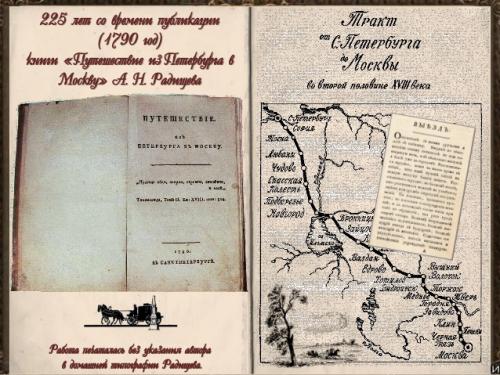

Книга была создана в виде своеобразного путеводителя. В череде различных деревень и городков писатель давал свою оценку современности, резко критиковал самодержавие и крепостное право. При этом названия глав понятия об этом не давали – они представляли названия населенных пунктов. Благодаря этому книга Радищева прошла государственную цензуру и в 1790 году была издана в домашней типографии Радищевых без указания авторства.

(Напечатанная в домашней типографии Радищева книга Путешествие из Петербурга в Москву без указания авторства была опубликована в мае 1790 года.)

Однако, авторство было установлено и Екатерина II, оскорбленная содержанием книги, издала указ, который приговорил писателя к смертной казни. Ее заменили ссылкой на срок 10 лет, которую Радищев провел в Илимском остроге недалеко от Иркутска.

Значительная часть первого издания романа была уничтожена, до наших дней дошло несколько сохранившихся экземпляров. Книга была представлена под запрет, который действовал до 1905 года. Но благодаря сохранившимся экземплярам книга распространялась в рукописных копиях и была широко известна в кругу передовой интеллигенции.

Анализ произведения

Содержание

Как такового сюжета в «Путешествии из Петербурга в Москву» нет. Это путь странника через села, деревни и маленькие городки, в которых он встречает различных людей и делает свои наблюдения. Все увиденное становится источником для рассуждений. Здесь встречаются описания исконных русских проблем: плохие дороги в рытвинах, из-за которых не удается поспать в карете; необходимость давать взятки, чтобы воспользоваться чем-то, что должно быть предоставлено просто по требованию; недалекие люди.

Путешественник наблюдает за русскими крестьянами и их тяжелой подневольной жизнью. Один крестьянин вынужден работать в воскресенье, хотя это считается грехом. Но иначе он не может прокормить свою большую семью. Наблюдает сцену продажи крестьян разоренного помещика. В конце романа ему встречается печальный свадебный поезд, в котором следуют молодые крестьяне. Они не любят друг друга и женятся по велению своего хозяина.

Также в романе встречаются представители других сословий: мелкий делец, которому тяжело развивать свое дело из-за взяточничества; студент-семинарист с жалобой на образование; молодые люди, которые не могут пожениться, так как у них нет 100 рублей на это; человек, решивший открыть типографию без цензуры;

Интересно, что путешественник находит вину государства даже в ситуациях, которые далеки от этого. Так, он видит, как мужчина хоронит старшего сына и корит себя за то, что не дал ему от рождения хорошего здоровья. Герой переживает, не наделил ли собственных детей какими-то болезнями, ведь в юности был довольно распутен. В последнем он находит вину власти.

В книге есть несколько самостоятельных сочинений. Первое из них представлено в виде записок другого путешественника, найденных героем. В них описывается будущее, в котором крестьяне освобождаются из-под крепостничества, а все чины уничтожаются. Будущее по данной идее заключается в просвещении.

В роман включены ода «Вольность» и «Слово о Ломоносове».

Подробнее: А.Н. Радищев “Путешествие из Петербурга в Москву”: краткое содержание по главам

Характеристика главного героя

(Картина Владимира Гаврилова «А. Н. Радищев»)

Главным героем романа выступает путешественник, от имени которого ведется все повествование. Герой достаточно чувствителен: он расстроен своим отъездом из Петербурга и расставанием с друзьями, он искренне сочувствует людям, которых встречает на своем пути и пытается им помочь.

Радищев не дает полной характеристики своего основного героя. Из некоторых фраз можно сделать вывод, что он дворянин среднего достатка, служит чиновником. Скорее всего, он вдовец, но у него есть взрослые дети. В юности путешественник был вздорен и беспечен, мог быть груб со слугами, сближался с публичными женщинами.

Героя Радищева можно охарактеризовать как первого в русской литературе героя-интеллигента, который достаточно образован, наблюдателен, склонен анализировать происходящие события. При этом он ироничен, общителен и обладает состраданием к простому народу.

Через своего героя Радищев выражает собственные мысли и стремления. Во многом это выражено в языке сочинения – достаточно сложном, замысловатом.

Цитаты из произведения

«Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать»

«Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа»

Подробнее: А.Н. Радищев “Путешествие из Петербурга в Москву”: цитаты из произведения

Итоговый вывод

«Путешествие из Петербурга в Москву» является революционным манифестом Радищева, завуалированным под жанр путевого романа. В виде встречающихся героев в различных населенных пунктах по пути в Москву Радищев обозначает основные проблемы Российской Империи, дает оценку самодержавию, намечает пути развития государства в освобождении от крепостного права, чиновничества и тотальном просвещении. Выход к лучшему будущему, по мнению Радищева, произойдет путем революции. Об этом говорит ода «К вольности», которая была признана Екатериной II «бунтовской».

Роман строится в виде отдельных заметок, скрепленных единой сюжетной линией путешествия.

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева является новаторским в русской литературе. Писатель открыл новые страницы не только в сфере русской литературы, но и общественной мысли. Размышления Радищева, представленные на страницах романа, нашли отклик у передовой интеллигенции его времени и более позднего периода.

- Сочинения

- По литературе

- Другие

- По повести Путешествие из Петербурга в Москву Радищева

Сочинение по повести Путешествие из Петербурга в Москву Радищева

Александр Николаевич Радищев создавал свое произведение «Путешествие из Петербурга в Москву» в течении десяти лет. Среди многочисленных творений автора, именно эта книга стала наиболее популярна в литературных кругах. Сначала она издавалась без всякого упоминания её автора. Литературные критики были поражены смелостью и дерзостью создателя столь откровенного повествования, который не боялся открыто высказываться о сильных мира сего и вообще о существующем в то время самодержавии в таком негативном ключе. Сама Екатерина, после того как имя автора стало известно, сравнила Радищева с самим Пугачевым. Кроме того, книга очень изменила жизнь писателя, ведь сразу после её издания он был арестован за обнародование своих вольных домыслов и якобы призыв крестьян к восстанию. По этой причине Радищев стал некой легендой своего времени, дворянином – революционером, не желающим мириться с купанием в роскоши помещиков и чиновников, между тем как крепостные крестьяне умирают от голода, работая по семь дней в неделю от зари до зари.

В своем произведении он достаточно ярко описывает всю изнанку России, страну, где царит беззаконие и хаос. По пути ему встречаются разные люди, из разных слоев населения и разного социального статуса. Каждый город – новая глава. Рассказ ведётся от лица одного путешественника, который в своем дневнике оставлял заметки о каждом населенном пункте, в котором ему приходилось останавливаться, описывал особенности жизни в том или ином городе. Все его записи сводились к тому, что где бы он не был, везде процветала коррупция и произвол среди чиновников. Помещики не считали своих крестьян за людей, с лёгкостью могли продать крепостного за порцию устриц или за новую карету. Путешественник принимал всю эту несправедливость достаточно близко к сердцу, ему до слез было обидно за русский народ, угнетаемый и униженный этими хозяевами жизни.

Люди, которые попадаются на его пути в большинстве своем обездоленные, бесправные и несчастные крестьяне. Они делятся с путешественником своими проблемами и жалуются на беспредел, творимый в их городе. Иногда среди его собеседников попадаются и помещики, которые отличаются порядочностью, но они, хоть и не довольны сложившейся ситуацией в стране, ничего не могут изменить и идти против всего капиталистического строя. Поэтому Радищев призывает их всех к восстанию и революции.

2 вариант

«Путешествие…» Радищева вошло в историю России как первое литературное произведение, изобличающее общественный и политический порядок России в конце XVIII века. Недаром приводятся слова тогдашней главы государства Екатерины II, мол автор – бунтарь не хуже самого Емельяна Пугачева.

Нужно заострить внимание на данном высказывании. Очевидно, Екатерина была женщиной неглупой. Вряд ли она лукавила, когда считала Радищева опасным человеком для российской государственности. Он не громил дворянские поместья, не вставал под ружье против регулярной армии. У писателя было более эффективное оружие – перо. Если Пугачев своими погромами мог затронуть небольшую часть европейской России, то Радищев распространением своей повести мог затронуть умы всей страны.

Издатели это прекрасно понимали, поэтому не спешили публиковать сей литературный обвинительный приговор. Более того, Радищев был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой. Все напечатанные экземпляры были преданы забвению. Что сказать, ведь даже большинство самых просвещенных русских людей не знали о ее существовании. О ней знал А. Пушкин, несколько литературоведов и ученых.

Используя современную терминологию, можно сказать, что книга было признана экстремистской. Официальный запрет с распространения книги был снят в 1905 году в свете либерализации политической системы после Первой русской революции.

В кратком анализе не стоит акцентировать внимание на сюжете, поэтому скажем, что повесть написана в стиле дорожного путешествия, где протагонист сталкивается с различными бытовыми ситуациями в ходе поездки. Он в сентиментальном ключе связывает эти ситуации с более масштабными политическими и общественными явлениями той поры: формы организации отношений между помещиками и крестьянами, тяжесть рекрутского набора на военную службу, притеснения и страдания крепостных крестьян, возможность продажи людей и другими.

Объединяющей мыслью для всех глав является то, что автор крайне негативно относится к крепостной системе тогдашнего общества. Простой работяга вынужден от зари до зари трудиться, чтобы обеспечить как барина, так и свою семью. Крестьянские девушки вообще приравнивались к скотине: помещик мог ее обесчестить по своему желанию или продать, как надоевшую игрушку.

На основании содержания повести, можно вполне сделать вывод, что Радищев был первым русским просветителем революционного толка.

Также читают:

Картинка к сочинению По повести Путешествие из Петербурга в Москву Радищева

Популярные сегодня темы

- Сочинение по роману Поднятая целина Шолохова

Роман «Поднятая целина» близок к предыдущей работе под названием «Тихий Дон» представлением дальнейшего расцвета творческих сил народа, бурного роста его сознания. Произведение появилось в 1932 году.

- Сочинение Человек и природа в повести Куприна Олеся

Проблема взаимоотношений природы и человека прослеживается во многих произведениях русских писателей. Рассмотрим, как подошёл к этой проблеме Куприн в произведении «Олеся».

- Сочинение по пословице Друга за деньги не купишь рассуждение

Настоящие друзья не смотрят на ваше материальное благополучие. Настоящий друг может посоветовать, как одеться и что купить.

- Анализ пьесы Маскарад Лермонтова

Произведение относится к раннему творчеству поэта и появляется в период, когда писатель знакомится с жизнью светского общества, отличающейся разнообразными развлечениями, в том числе маскарадами

- Светское общество в романе Евгений Онегин Пушкина сочинение

В творении Евгений Онегин одну из главных ролей представляет российская аристократия и московская вежливая общественность.

-

Идейно-тематическое своеобразие «Путешествия из Петербурга в Москву» а.Н. Радищева. Проблема жанра.

Радищев — первый

в России революционный писатель,

провозгласивший право народа на

насильственное свержение деспотической

власти помещиков и царя. Радищев —

предшественник декабристской и

революционно-демократической мысли

XIX

в.

Лучшим произведением

Радищева является его «Путешествие»,Оно

оказалась вершиной общественной мысли

в России 18 в. Ее с полным основанием

можно поставить в один ряд с такими

образцами русской литературы XIX

в., как «Былое и думы» Герцена и «Что

делать?» Чернышевского. Книга Радищева

поступила в продажу в лавку купца Зотова

в мае 1790 г. Имя автора не было указано.

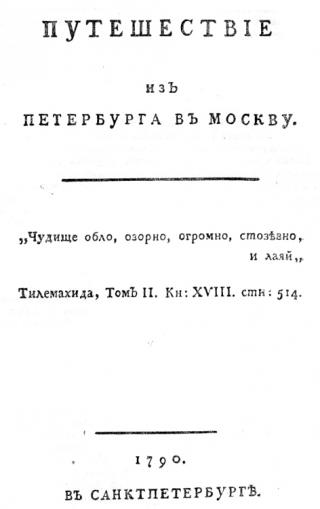

На титульном листе стоял эпиграф, взятый

из «Тилемахиды» Тредиаковского. Стих

Тредиаковского несколько изменен. В

«Тилемахиде» чудище «стризевно»: автор

имеет в виду трехглавого пса Цербера,

стерегущего вход в царство мертвых,

Аид. У Радищева чудище стозевно, поскольку

подразумевается самодержавно-крепостническое

государство с множеством охраняющих

его учреждений. В главе «Хотилов»

«стоглавным злом» названо крепостное

право, в главе «Тверь» со стоглавой

гидрой сравнивается церковь.

Крепостное право

в России было утверждено законом и

считалось нормальным необходимым

явлением. На предложение Вольтера и

Дидро освободить крестьян Екатерина

II

заявляла, что русский народ духовно не

дорос еще до свободной жизни и нуждается

в опеке помещиков и правительства.

Радищев первым выступил против крепостного

права, называя его «зверским обычаем».

В связи с этим одной из главных задач

его книги стала критика крепостничества.

Писатель считает,

что крепостное право препятствует

«размножению народа». Крепостничество

наносит обществу тяжелый моральный

ущерб, воспитывая в помещиках наглость

и жестокость, а в зависимых от них людях

— страх и покорность. «Нет ничего

вреднее, как всегдашнее на предметы

рабства воззрение. С одной стороны

родится надменность, а с другой —

робость». Все это приводят автора к

мысли о необходимости немедленного

уничтожения крепостнических порядков.

ПИПВМ – это книга

о современной Радищеву России, о положении

народа, о его будущем. Со строгой

логической последовательностью и с

высокой худ.выразительностью писатель

показал и доказал, что освобождение

русского мужика от гнета может произойти

и обязательно произойдет революционным

путем.

Соц.анализ

действительности становится в Путешествии

одним из основных структурообразующих

компонентов. Выводы из этого анализа

лежат в основе приговора самодержавию,

крепостному праву и всему тому, что

приности общественный вред. Однако

произведение не превратилось в научный

трактат – в нем соединились мысль и

экспрессия автора

Мысль о революции,

как единственном средстве освобождения

крестьян, раскрывается в «Путешествии»

не сразу. Радищеву нужна не декларация.

Ему важно убедить читателя в неизбежности

такого решения, подвести его к этому

выводу. Поэтому в главе «Хотилов», в

рукописи, написанной «неизвестным»

автором, предлагается мирный путь

освобождения крестьян «сверху».

Намечается ряд постепенных мер, ведущих

к этой цели: освобождение от «рабства»

домашних слуг, брак без согласия

господина, предоставление права выкупа

на свободу. Последняя ступень —

«совершенное уничтожение рабства». В

той же главе показывается и несостоятельность

только что предложенного решения,

поскольку действия монарха определяются

не его волей, а корыстными соображениями

дворянства. Но в полной мере революционная

мысль Радищева находит свое воплощение

в следующей главе «Тверь», где была

помещена, с некоторыми сокращениями,

ода «Вольность». «Ода, — писала Екатерина

II,

— совершенно и ясно бунтовская, где

царям грозится плахою…». Вопрос о

крестьянской революции включает у

Радищева две проблемы: справедливость

народного возмущения и его неизбежность.

К мысли о справедливости революции

Радищев подводит читателя также

постепенно. Он опирается на просветительскую

теорию «естественного» права человека

на самозащиту, без которой не может

обойтись ни одно живое существо. В

нормально устроенном обществе всех его

членов должен охранять закон, но если

закон бездействует, тогда неизбежно

вступает в силу право самообороны. Об

этом праве, но пока еще бегло, говорится

в одной из первых глав («Любани»).

«ПиПвМ» — одно из

ярких произведений русского сентиментализма.

Это в высшей степени эмоциональная

книга. «Чувствительность», по убеждению

Радищева, — самое ценное качество

человека».

Итак, главная тема

«Путешествия» — разоблачение самодержавного

крепостнического гнета в России. Главная

проблема – поиск тех средств, метода,

какими будет ликвидирован этот гнет

(т.е. проблема народной революции). А

главный герой – русский народ, крепостной

крестьянин в первую очередь.

Создавая свою

книгу, Радищев вел борьбу не только за

экономическое и политическое освобождение

народа. Он стремился также к тому, чтобы

широкие массы почувствовали себя и

морально свободными. На пути решения

это задачи стояла церковь. Поэтому

естественна и антиклерикальная

направленность Пут-я. В «Кратком

повествовании о происхождении цензуры»

(«Торжок») писатель разоблачает

неблаговидную роль церковников,

стремящихся принизить человеческую

личность, лишить полета разум. Именно

попы во все времена всячески противились

просвещению народных масс.

Путешествие –

поизведе6ие в конечном итоге оптимистического

звучания. Как ни страдает народ в

настоящем, его ожидает свобода:

самодержавие и крепостничество осуждены,

найдены средства их ликвидации, а у

Путешественника оказывается немало

«сочувственников и единомышленников».

( знакомый Путешественника Ч. В «Чудове»,

воспитанник новгородской семинарии в

«Подберезьи»). Иначе говоря, для того

чтобы стал возможным путь реформ

«сверху», нужны определенные

социальные и политические условия,

обусловленные историческим развитием

страны. В современной Радищеву России

этих условий нет, и это ясно и самому

писателю, и «гражданину будущих

времен», и Путешественнику. Недаром

он замечает, что «проекты» его друга

«некстати нынешним временам и оным

несоразмерны».

Композиция

«Путешествия из Петербурга в Москву»

Н.А.Радищева. Споры о композиции.

Книга представляет

собой путевые записки странствующего

по российской провинции П. Жанр путешествия

связан с двумя традициями европейской

культуры XVIII в. В просветительских

романах воспитания путешествие

использовалось как наиболее удобная

форма, позволяющая показать эволюцию

героя и постепенное обретение им истины.

От традиции просветительского романа

отталкивается «Сентиментальное

путешествие» Лоренса Стерна, давшее

название целому литературному направлению

(сентиментализм) и ставшее ближайшим

источником «Путешествия» Радищева.

Книга Радищева соединила в себе обе

традиции: П. Радищева, как и герой

просветительского романа, твердо

движется по пути от заблуждений к истине.

Вместе с тем он по-стерновски «чувствителен»,

все впечатления его имеют бурные внешние

проявления: «Слезы потекли из глаз моих»

(гл. «Любань»); «Я рыдал вслед за ямским

собранием» (гл. «Клин»).

После Радищева

жанр путешествия в русской литературе

прочно связался с темой России. Именно

образ дороги позволял организовать в

единое художественное пространство

бесконечные российские просторы и

пестроту русских нравов. Вспомним и

«Мертвые души» (1842) Гоголя, и «Кому на

Руси жить хорошо» (1863—1877) Некрасова, и

структурно самую близкую к «Путешествию»

Радищева «поэму» в прозе Венедикта

Ерофеева «Москва — Петушки» (1969) —

стлавами — названиями станций, с

предельно близким автору лирическим

героем и общим духом «вольности» и

оппозиции существующему государственному

строю.

Тема и цель книги

определили жанр: «путешествие»,

путевые записки позволяли ввести такое

количество материала — эпизодов, встреч,

образов, рассуждений,- часть которого

была бы лишней, попросту обременяла бы

произведение о повествовательной

фабулой. Отказавшись от фабулы, условно

скрепляющей главы, Радищев крепко спаял

книгу внутренней логикой, создал

произведение поистине о «железной»

композицией.

Построение книги,

последовательность эпизодов и глав

полностью определяется публицистической

мыслью писателя, а не, допустим, логикой

эволюции художественного характера

или развитием какой-то конкретной

событийной интриги. Именно развитие

публицистической мысли влечет для

писателя необходимость постановки

данного эпизода в том, а не ином месте

книги, и благодаря этому читатель должен

повторять все изгибы и извивы авторской

мысли, буквально не имея возможности

ни на один момент отвлечься от нее. Из-за

такой «жесткой» конструкции главные

вопросы ставит и главные выводы делает

с абсолютной неизбежностью сам читатель.

Такая ситуация чрезвычайно важна, ибо

именно она выводит произведение Радищева

за пределы «чистой» (например, даже

философско-политической) публицистики,

где ставит вопросы и отвечает на них

автор, и делает «Путешествие из

Петербурга в Москву» явлением

публицистики художественной.

второй существенный

элемент: постоянные обращения к читателю,

причем двуединые — художественная и

публицистическая — природа книги

постоянно обусловливает двойную

направленность их. В художественной

структуре книги эти обращения

Путешественник адресует своему другу;

в публицистической же ее ткани это автор

говорит непосредственно с читателем.

В свете этого понятной становится

«условность» инициалов «А. М.

К.», поскольку реальный A. M. Кутузов

отнюдь не разделял воззрений А. Н.

Радищева.

Но то обстоятельство,

что рассказ ведет не автор-писатель, а

Путешественник, человек со своей

биографией (пусть, как нам теперь

известно, во многом совпадающей, но во

многом и расходящейся с реальной

жизненной судьбой Радищева), — именно

это обстоятельство столь же решительно

выводит «Путешествие» из сферы

документальной публицистики в царство

литературы, в царство художественного

вымысла, творческой фантазии.

Подобно двойному

«адресату» в «Путешествии из

Петербурга в Москву» есть своеобразный

двойной «автор»: пишет книгу и ведет

мысль Радищев, а рассказывает и ведет

за собой эмоции читателя безымянный

Путешественник.

Главный враг

Радищева и русского народа в «П» — это

самодержавно-крепостной строй.

Разоблачению преступной антинародной

сущности самодержавия и крепостного

права посвящено большинство глав. Этой

же задаче подчинена комозиция; этой же

цели служит разительная антитеза образов

крестьян персонажам помещиков.

Трудно ответить

на вопрос является ли путешественник

самостоятельным образом, не совпадающим

с образом автора, или автор и путешественник

– одно лицо. На этот счет в исследовательской

литературе сущ-ют противоположные точки

зрения: Макогоненко убежден, что

путешественник и автор лица разные, со

своими биографиями, с различным уровнем

идеологии; Светлов , Старцев склонны не

отделять одного от другого. Возможно,

что если признать в «П» образа

повествователя, объединившего и автора,

и путешественника, то отмеченные споры

потеряю свою остроту. В конечном счете

не важно, кто (автор ли, путешественник,

или повествователь – в любом случае

сам Радищев) так искусно выстраивает

последовательность эпизодов. Важно,

что сюжет строго подчинен художественной

логике творчества. Начиная со 2-ой главы

«Софьия» читатель вместе с путешественником

погружается в мир служебной

недобросовестности, чиновничьего

произвола и бессердечия, кот.в главе

«Чудово» могли привести к гибели 20

челов, только из-за того, что сержант

отказался разбудить своего начальника,

в «Спасской полести» довели до отчаяния,

лишив «Чести», «имения», «половины

жизни» невинного. «Спасская Полесть»

— кульминация темы закона и беззакония,

здесь обе ипостаси этой проблемы доведены

до предела. В 1 части главы показано, что

беззаконие охватывает все ступени

государственного организма — от мелкого

чиновника-«присяжного», рассказчика

«сказки», и губернского казначея

до вершителей судеб всех подданных

империи — наместников. Во 2 части главы

выясняется, что государственные законы

не только не способствуют «личной

вольности», «собственности»,

«сохранности», но более того: при

помощи «законов» можно отнять и

собственность, и вольность, и самую

жизнь (у «несчастного» — купца-дворянина

отбирают имение, его жена и ребенок

умирают, сам он бежит от ареста).

И сразу же в этой

главе Радищев обращается к главному,

можно сказать, ключевому пункту

просветительской философии — проблеме

«просвещенного монарха».

Вывод: не так

необходимо издание новых законов, как

обеспечение их исполнения; единовластие

не может себя оправдать, оно антинародно.

Окончательный приговор самодержавию

Радищев произности в главе «Тверь»,

ограниченно вписав в нее оду «Вольность»

С самодержавием

в России неразрывно связано крепостное

право – 2ой лик «чудища». Бесчеловечную

сущность, невосполнимый, общенародный

вред крепостничества Радищев разоблачает

в нерасторжимом единстве и как

художник-публицист, и как политик-социолог.

(Любань). К решению крестьянского вопроса

с позиций просветителя-революционера

(Зайцево, Едрово, Вышний Волчок, Медное,

Городня).

Метод изображения

действительности в «Путешествии из

Петербурга в Москву». Изображение

чиновников, помещиков, двора, образы

крестьян; образ Путешественника, его

«сочувственников» и единомышленников.

Художественный

метод автора «Путешествия» — реализм.

Зависимость характера от условий среды

в широком, социально-философском смысле

Радищеву абсолютно ясна. «Человек

есть хамелеон, — писал он в «Житии

Федора Васильевича Ушакова»,-

принимающий на себя цвет предметов, его

окружающих». Наиболее ярко решающая

роль среды, которая оказывается сильнее

родительского примера, доброго воспитания

и хорошего образования, обрисована в

истории молодого барина в «Городне».

Сознавая, что

характер человека — соединение типичного

и индивидуального, Радищев в большинстве

случаев все-таки не дал развернутых

биографий «сочувственникам» и

единомышленникам Путешественника,

почти не говорится об индивидуальных

отличиях и склонностях помещиков-крепостников.

Дело тут вот в чем. Видя в человеке прежде

всего члена общества, рассматривая

частные случаи как проявления общего,

писатель-революционер в индивидуальном

поведении человека выделял то, что

определялось средой и оказывало, в свою

очередь, влияние на жизнь окружающих.

Радищев судит о человеке только по его

«деяниям». Так созданы образы

наместника в «Спасской Полести»,

семьи асессора в «Зайцове», помещиков

в «Медном», «Высшем Волочке»,

«Городне». Опуская индивидуальные

детали, Радищев писал лишь о том, что

характеризовало этих персонажей как

типичных представителей сословия

угнетателей. А во многих главах (например,

«Любанях», «Пешках», «Черной

грязи») писатель вовсе не изображает

помещиков, заменяя рассказ о их «деяниях»

показом их результатов.

Хотя в основу книги

легли действительные конкретные факты,

Радищев стремится к худ. обобщению и

воспроизводит коллективный портрет

сословия и самодержавно-крепостнической

России, сознательно уходя от проблемы

индивидуализации. Таким образом, в

центре внимания Радищева в «Путешествий»

не характеры персонажей и их судьбы

(хотя в случае необходимости писатель

умеет создать яркие типические а вместе

с тем индивидуализированные характеры

— как, с одной стороны, скажем, образы

членов семьи Карпа Демеятьича, с другой

— Анюты), а типизация общих свойств

социальной жизни, выявление и раскрытие

характерных черт социальной действительности

— действительности самодержавно-крепостнической

России 18 века.

Стремясь воссоздать

типичную, так сказать, «заурядную»

жестокость помещиков, Радищев вовсе не

котел «напугать» читателей картинами

исключительного зверства помещиков,

хотя русская крепостная действительность

давала для этого обильный материал.

Дарья Салтыкова — знаменитая Салтычиха

— погубила 140 крестьян. Аналогичных

случаев изуверства были десятки, в

обществе о них знали, но у Радищева в

тексте произведения ничего подобного

мы не найдем.

Особо следует

указать на новаторство Радищсва-прозаика

в области литературного портрета.

Характеристики внешности и манер

семинариста в «Подберезье», членов

семейства Карпа Дементьича в «Новгороде»

и другие — первые в русской беллетристике

реалистические портреты литературных

персонажей, в которых социально-типические

черты сочетаются с индивидуальными.

Так, в портрете самого Карпа Дементьича

такие детали, как «седая борода»,

«кланяется об руку», «бороду

гладит», «всех величает: благодетель

мой», — метко схваченные Радищевым

типичные для русского купечества черты

внешности и поведения. Такие же детали,

как «борода в восемь вершков от нижней

губы», «нос кляпом», «глаза

серые, ввалились», «брови как смоль»

создают индивидуальный облик этого

типичного купца.

В галерее

«сочувственников» и единомышленников

Путешественника Крестьянкин — один из

самых сильных, ибо он не боится вступить

в борьбу, по существу, со всем своим

классом. Но, сочувственно рисуя

Крестьянкина самыми светлыми красками,

Радищев подводит читателя к выводу о

бессилии индивидуального протеста,

бесплодности (но вовсе не бессмысленности!)

индивидуальной борьбы. В то же время,

одобряя и оправдывая устами Крестьянкина

убийство асессора и его сыновей, Радищев

недвусмысленно говорит и о бесполезности

коллективного стихийного крестьянского

«мщения», ибо оно ничего не меняет

в самой структуре общества, а на место

убитых угнетателей становятся другие,

ничем от прежних не отличающиеся.

П. вовсе не идентичен

автору — хотя предваряющее книгу

Посвящение, написанное от имени Радищева,

указывает на близость автора и его

героя. Импульсом к созданию «Путешествия

из Петербурга в Москву» явилось чувство

сострадания: «Я взглянул окрест меня,

душа моя страданиями человечества

уязвлена стала».

В книге отсутствует

описание П. как литературного персонажа,

с развернутым портретом и биографией.

Отрывочные сведения о П. рассеяны по

отдельным главам — их легко не заметить,

и, для того чтобы сложить их в цельный

образ, требуется немалое читательское

внимание. Социальное положение его

достаточно ясно небогатый дворянин,

чиновник. С меньшей степенью определенности

мы можем говорить о возрасте героя и

семейном положении — он вдов, у него

есть дети, старший сын скоро должен

отправиться служить.

В юности П. вел

жизнь обычного молодого дворянина. В

самом начале путешествия (гл. «Любань»)

обличая «жестокосердого» помещика, П.

вспоминает о своем жестоком обращении

с кучером Петрушкой, которого избил по

ничтожному поводу. Но отличие все же

есть: герой способен раскаяться. Глубокое

раскаяние рождает в нем мысли о

самоубийстве (гл. «София»), что определяет

некоторый пессимизм начальных глав, но

в заключительных главах общий тон

рассказа делается оптимистичным.

Размышления по

поводу увиденного приводят П. к прозрению

истины, состоящей в том, что любая

действительность может быть исправлена.

Автор выносит на суд читателя несколько

возможных путей к преобразованию

социального строя крепостной РОССИИ:

и реформы сверху (гл. «Хотилов» — П.

находит; в этой главе записки с «Проектом

в будущем»), просвещение дворянства с

помощью правильного воспитания (гл.

«Крестцы» — здесь герой выслушивает

рассказ уже «просвещенного» дворянина

о воспитании его детей), крестьянский

бунт («Зайцеве» — в этой главе

рассказывается о том, как гнев крепостных

против жестокого помещика привел к

тому, что крестьяне убивают своего

мучителя). Существенное место в

размышлениях о возможностях преображения

России занимает и гл. «Тверь», внутри

которой помещена ода «Вольность», где

обосновывается право народа на

революционный переворот.

В советском

литературоведении была распространена

точка зрения, что именно последний путь

выражает взгляды самого Радищева. Однако

текст «Путешествия» не дает нам оснований

для подобных утверждений.

Роман дает широкую

панораму жизни крепостного крестьянства.

И Радищева возмущает даже не столько

бедность и тяжелейший труд крестьян,

сколько то, что они лишены свободной

воли, юридически бесправны. “Крестьянин

в законе мертв”, — пишет Радищев. Причем

мертв только тогда, когда требуется

защита закона. Об этом говорит глава

“Зайцево”. На протяжении многих лет

жестокий помещик и его семья истязали

крестьян, и никогда никто не вступился

за несчастных. Когда же выведенные из

терпения крестьяне убили изверга, закон

вспомнил о них, и они были приговорены

к казни. Участь крестьянина страшна: “И

жребий заклепанного во узы, и жребий

заключённого в смрадной темнице, и

жребий вола в ярме”. Но крестьяне в

большинстве своем просто по-человечески

лучше помещиков. Помещики в романе

Радищева почти все —отрицательные

персонажи, нелюди. Нравы же крестьян

здоровы и естественны, они незаражены

искусственной цивилизацией. Это особенно

ясно видно при сравнении городских и

деревенских девушек: “Посмотрите, как

все члены у моих красавиц круглы, рослы,

не искривлены, не испорчены. Вам смешно,

что у них ступни в пять. вершков, а может

быть, ив шесть. ”. Деревенские красавицы

здоровы и добродетельны, а у городских

“на щеках румяна, на сердце румяна, на

совести румяна, на искренности…

сажа”.Главная заслуга Радищева и главное

его отличие от большинства обличительной

литературы 18 века состоит в том, что он

не сетует на отдельные отрицательные

примеры, а осуждает сам порядок вещей,

существование крепостного права: Покоя

рабского под сенью Плодов златых не

возрастет; Где все ума претит стремленью,

Великость там не прозябает. Своеобразие

“Путешествия ” состоит в том, что

Радищев, взяв форму “путешествия”,

наполнил ее обличительным содержанием.

Чувствительный герой сентиментальной

литературы, хотя и способен на сострадание,

стремится уйти от зла этого мира в себя,

а повествователь из “Путешествия”

озабочен общественными вопросами и

стремится служить общественному

благу.“Путешествие”—первый русский

идеологический роман, где ставятся не

столько художественные, сколько

политические задачи. В этом его своеобразие

и значение для всей нашей литературы.

Александр

Николаевич Радищев легендарная фигура,

особенно для русской революционной

интеллигенции XIX века. В его взглядах

на русское общество видели радикальный

гуманизм и глубину раскрытия социальных

проблем. Имя Радищева для многих поколений

русских читателей окружено ореолом

мученичества. Это связано с историей

создания книги «Путешествие из

Петербурга в Москву», над которой

писатель работал около десяти лет.

Радищев

— первый в России революционный писатель,

провозгласивший право народа на

насильственное свержение деспотической

власти помещиков и царя. Радищев —

предшественник декабристской и

революционно-демократической мысли

XIX

в. Об этом писал Ленин в статье «О

национальной гордости великороссов»:

«Нам больнее всего видеть и чувствовать,

каким насилиям, гнету и издевательствам

подвергают нашу прекрасную родину

царские палачи, дворяне и капиталисты.

Мы гордимся тем, что эти насилия вызвали

отпор из нашей среды, из среды великорусов,

что эта

среда

выдвинула Радищева, декабристов,

революционеров-разночинцев 70-х годов…»

Радищев

родился в Москве,

детство провел в саратовском имении.

Богатейшим помещикам Радищевымпринадлежали

тысячи крепостных душ. Во время восстания

Пугачева крестьяне их не выдали, спрятали

по дворам, измазав сажей и грязью, —

помнили, что хозяева добрые. В юности

А. Н.

Радищев

был пажом Екатерины II. Вместе с другими

образованными юношами его отправляют

в Лейпциг учиться. Радищев принадлежал

к наиболее радикальному крылу европейского

просветительства. Еще в годы обучения

в Лейпцигском университете, куда он был

послан вместе с другими русскими

студентами изучать юриспруденцию,

Радищев познакомился с работами

Монтескье, Мабли, Руссо. а в 1771 г. 22-летний

Радищев

возвращается в Россию и становится

протоколистом Сената. По долгу службы

ему приходилось иметь дело со множеством

судебных документов. В 1775 г., выйдя в

отставку в чине секунд-майора, он женится

на Анне Васильевне Рубановой (у них

родится четверо детей) . В 1777 г.

Радищев

— на гражданской службе в Петербургской

таможне в чине коллежского асессора.

Служил, по-видимому, успешно: был награжден

орденом, а в 1780 г. получил повышение —

стал помощником управляющего таможней.

А тем временем уже сочинялись первые

главы “

Путешествия

из

Петербурга

в

Москву

”

. 22 июля 1789 г. — через несколько недель

после начала Великой Французской

революции — петербургский обер-полицмейстер

разрешает публикацию книги А. Н.

Радищева

.

В январе -1790 г. книга была набрана в

домашней типографии писателя. В конце

мая — начале июня она выходит тиражом

около 600 экземпляров. На титульном листе

нет имени автора. Эпиграф — “Чудище

обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй”

— символизировал ненавистное крепостное

право и был взят

Радищевым

из поэмы В. К. Тредиаковского “Телемахиада”

. В поэме чудище было “тризевно” (с

тремя глотками) . У

Радищева

—

“стозевно” . 25 июня 1790 г. экземпляр

“Путешествия…”

был на столе у Екатерины II. После смерти

Екатерины II А. Н.

Радищев

был переведен в ссылку в Калугу, и лишь

Александр 1 в 1801 — 1802 гг. амнистировал

его и разрешил вернуться в Петербург…

Еще в

Сибири, в Илимском остроге,

Радищев

узнает о событиях Французской революции,

о казни королевской четы, о страшной

якобинской диктатуре, унесшей тысячи

жизней, о взаимном истреблении якобинцами

друг друга, о реакции, наконец, — о

появлении нового деспота, Наполеона.

Ему революция виделась иной… Наступило

жестокое разочарование: “Из мучительства

рождается вольность, из вольности

рабство”

При

императоре Александре 1 недавний ссыльный

становится важной персоной, участвует

в разработке законов империи — и, тем

не менее, внешнее благополучие отравлено

тяжкими сомнениями. Писатель не

выдерживает их — кончает жизнь

самоубийством.

Направленная

против царизма и помещичье-крепостнического

строя, книга эта вызвала гневную реакцию

царствующей тогда Екатерины II. Прочитав

«Путешествие», императрица пришла

в негодование и написала в примечаниях:

«Надежды полагает на бунт мужиков…

Царям грозится плахою… Он бунтовщик

хуже Пугачева». Радищева вскоре после

выхода книги арестовали и заключили в

Петропавловскую крепость, а потом

сослали в Сибирь, в Илимский острог.

После

революции 1917 года литературоведы-марксисты

увидели в Радищеве зачинателя социализма

в России, но в этих суждениях они шли по

стопам В.И. Ленина, который поставил

Радищева «первым в ряду русских

революционеров, вызывающим у русского

народа чувство национальной гордости».

Дневник

одной недели

Время

написания этого произведения до сих

пор остается спорным, так как оно было

напечатано после смерти автора, в 1811

г., без указания даты. Рукопись также не

сохранилась. . «Дневник одной недели»

по жанру и содержанию — один из ранних

в России образцов сентиментальной

литературы. Он представляет собой

одиннадцать коротких лирических записей,

наполненных горестными сетованиями

автора по поводу отъезда из Петербурга

его друзей. Читателям, привыкшим судить

о творчестве Радищева по его «Путешествию»,

по его публицистике, «Дневник одной

недели» может показаться чужеродным

среди остро-политических произведений

писателя. Но такое мнение ошибочно.

В

«Дневнике одной недели» поведение

человека в обществе еще не показано, но

раскрыта его душа, способная к

самоотверженной привязанности, а это

— надежная гарантия будущих гражданских

добродетелей. Такое понимание дружбы

помогает понять связь «Дневника» с

другими произведениями Радищева, в

первую очередь с «Житием Федора

Васильевича Ушакова».

Житие

Федора Васильевича Ушакова Это

произведение вышло отдельной книжкой

в 1789 г. за несколько месяцев до появления

«Путешествия из Петербурга в Москву».

Ф. В. Ушаков — товарищ Радищева по

Лейпцигскому университету, умерший в

1770 г. на двадцать третьем году жизни. Он

был на несколько лет старше своих друзей

и заметно выделялся среди них силой

характера и жизненным опытом.

Слово

«житие» употреблено Радищевым не в

традиционном, агиографическом значении,

а в смысле «биография». Жанр, предложенный

Радищевым, следует рассматривать как

одно из явлений просветительской

литературы. Он подсказан традицией

дидактических произведений, в которых

выводился молодой человек, свободный

от окружающих его «предрассудков», сам

выработавший свое мировоззрение и

выбирающий свой жизненный путь.

«Путешествие

из Петербурга в Москву» Лучшим

произведением Радищева является его

«Путешествие», Эта книга оказалась

вершиной общественной мысли в России

XVIII

в. Ее с полным основанием можно поставить

в один ряд с такими образцами русской

литературы XIX

в., как «Былое и думы» Герцена и «Что

делать?» Чернышевского.

Поэзия

Радищев

был не только прозаиком, но и поэтом.

Ему принадлежат двенадцать лирических

стихотворений и четыре неоконченные

поэмы: «Творение мира», «Бова», «Песни,

петые на состязаниях в честь древним

славянским божествам», «Песнь

историческая». В поэзии, как и в прозе,

он стремился проложить новые пути.

«Радищев, — писал Пушкин, — будучи

нововводителем в душе, силился переменить

и русское стихосложение». Пушкин склонен

был даже считать стихи Радищева «лучше

его прозы». Новаторские устремления

Радищева связаны с пересмотром им поэзии

классицизма, в котором к концу XVIII

в. наблюдается окостенение поэтических

форм, в том числе стихотворных размеров,

закрепленных за определенными жанрами.

Так, похвальные оды писались четырехстопным

ямбом и десятистишными строфами. Поэмы

и трагедии —шестистопным ямбом с парной

рифмовкой (александрийскими стихами).

«Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят

везде на карауле» (Т. 1 С. 353), — жалуется

один из героев «Путешествия» в главе

«Тверь». Желая расширить ритмические

возможности русской поэзии, он предлагает

обратиться к стихам с трехсложными

стопами, в частности к гекзаметру: «Но

желал бы я, чтобы Омир (т. е. Гомер. — П.

О.)

между

нами не в ямбах явился, но в стихах,

подобных его, ексаметрах» (Т. 1. С. 352).

Интересом к гекзаметру объясняется и

историко-литературная статья Радищева

о «Тилемахиде» Тредиаковского —

«Памятник дактилохореическому витязю».

Радищев

предлагал также отказаться от рифмы и

обратиться к белому стиху. Введение

безрифменного стиха ощущалось им как

освобождение русской поэзии от чуждых

ей иноземных форм, как возвращение к

народным, национальным истокам. Эти

теоретические положения Радищев

стремился воплотить в собственных

поэтических опытах.

Ода

«Вольность» написана в период с 1781 по

1783 г., но работа над ней продолжалась до

1790 г., когда она была напечатана с

сокращениями в «Путешествии из Петербурга

в Москву», в главе «Тверь». Полный ее

текст появился лишь в 1906 г. Ода создавалась

в то время, когда только что завершилась

Американская и начиналась Французская

революция. Ее гражданский пафос отражает

непреклонное стремление народов сбросить

с себя феодально-абсолютистский гнет.

Дискуссионные

вопросы в изучении творчества Радищева.

Радищев

— первый в России революционный писатель,

провозгласивший право народа на

насильственное свержение деспотической

власти помещиков и царя. Радищев —

предшественник декабристской и

революционно-демократической мысли

XIX

в. Об этом писал Ленин в статье «О

национальной гордости великороссов»:

«Нам больнее всего видеть и чувствовать,

каким насилиям, гнету и издевательствам

подвергают нашу прекрасную родину

царские палачи, дворяне и капиталисты.

Мы гордимся тем, что эти насилия вызвали

отпор из нашей среды, из среды великорусов,

что эта

среда

выдвинула Радищева, декабристов,

революционеров-разночинцев 70-х годов…».

Радищев

принадлежал к наиболее радикальному

крылу европейского просветительства.

Еще в годы обучения в Лейпцигском

университете, куда он был послан вместе

с другими русскими студентами изучать

юриспруденцию, Радищев познакомился с

работами Монтескье, Мабли, Руссо. Особенно

сильное впечатление произвела на него

книга французского философа-материалиста

Гельвеция «Об уме». Он проникся духом

Просвещения и сам стал одним из его

ярких представителей. Своеобразие

просветительства Радищева состояло в

том, что он сумел связать эти явления с

политическим строем России и ее социальной

системой — с самодержавием и крепостным

правом — и выступил с призывом к их

ниспровержению. Свои взгляды Радищев

изложил в замечательной по глубине и

смелости книге «Путешествие из Петербурга

в Москву» (1790). Книга сразу же была

замечена властями. Один из ее экземпляров

попал в руки ЕкатериныII.

Императрица пришла в ужас. «Сочинитель…

— писала она, — наполнен и заражен

французским заблуждением, ищет… все

возможное к умалению почтения власти…

к приведению народа в негодование

противу начальников и начальства».

Дневник

одной недели Время

написания этого произведения до сих

пор остается спорным, так как оно было

напечатано после смерти автора, в 1811

г., без указания даты. Рукопись также не

сохранилась. Наиболее убедительной из

всех датировок представляется 1773 год,

предложенный Г. А. Гуковским и позже Г.

П. Макогоненко. «Дневник одной недели»

по жанру и содержанию — один из ранних

в России образцов сентиментальной

литературы. Это одиннадцать коротких

лирических записей, наполненных

горестными сетованиями автора по поводу

отъезда из Петербурга его друзей.

Читателям, привыкшим судить о творчестве

Радищева по его «Путешествию», по его

публицистике, «ДОдн.Нед.» может показаться

чужеродным среди остро-политических

произведений писателя. Но такое мнение

ошибочно. Для правильного понимания

«Дневника» следует вспомнить о том

особом высоком значении, которое

просветители XVIII

в., в том числе и Радищев, придавали

дружбе.

Житие

Федора Васильевича Ушакова Это

произведение вышло отдельной книжкой

в 1789 г. за несколько месяцев до появления

«Путешествия из Петербурга в Москву».

Ф. В. Ушаков — товарищ Радищева по

Лейпцигскому университету, умерший в

1770 г. на двадцать третьем году жизни.

Слово «житие» употреблено Радищевым

не в традиционном, агиографическом

значении, а в смысле «биография». Жанр,

предложенный Радищевым, следует

рассматривать как одно из явлений

просветительской литературы. Он подсказан

традицией дидактических произведений,

в которых выводился молодой человек,

свободный от окружающих его «предрассудков»,

сам выработавший свое мировоззрение и

выбирающий свой жизненный путь.

Лучшим

произведением Радищева является его

«Путешествие», Эта книга оказалась

вершиной общественной мысли в России

XVIII

в. Ее с полным основанием можно поставить

в один ряд с такими образцами русской

литературы XIX

в., как «Былое и думы» Герцена и «Что

делать?» Чернышевского.

Главный

враг Радищева и русского народа в «П»

— это самодержавно-крепостной строй.

Разоблачению преступной антинародной

сущности самодержавия и крепостного

права посвящено большинство глав. Этой

же задаче подчинена комозиция; этой же

цели служит разительная антитеза образов

крестьян персонажам помещиков.

Трудно

ответить на вопрос является ли

путешественник самостоятельным образом,

не совпадающим с образом автора, или

автор и путешественник – одно лицо. На

этот счет в исследовательской литературе

сущ-ют противоположные точки зрения:

Макогоненко убежден, что путешественник

и автор лица разные, со своими биографиями,

с различным уровнем идеологии; Светлов

, Старцев склонны не отделять одного от

другого. Возможно, что если признать в

«П» образа повествователя, объединившего

и автора, и путешественника, то отмеченные

споры потеряю свою остроту. В конечном

счете не важно, кто (автор ли, путешественник,

или повествователь – в любом случае

сам Радищев) так искусно выстраивает

последовательность эпизодов. Важно,

что сюжет строго подчинен художественной

логике творчества. Начиная со 2-ой главы

«Софьия» читатель вместе с путешественником

погружается в мир служебной

недобросовестности, чиновничьего

произвола и бессердечия, кот.в главе

«Чудово» могли привести к гибели 20

челов, только из-за того, что сержант

отказался разбудить своего начальника,

в «Спасской полести» довели до отчаяния,

лишив «Чести», «имения», «половины

жизни» невинного. «Спасская Полесть»

— кульминация темы закона и беззакония,

здесь обе ипостаси этой проблемы доведены

до предела. В 1 части главы показано, что

беззаконие охватывает все ступени

государственного организма — от мелкого

чиновника-«присяжного», рассказчика

«сказки», и губернского казначея

до вершителей судеб всех подданных

империи — наместников. Во 2 части главы

выясняется, что государственные законы

не только не способствуют «личной

вольности», «собственности»,

«сохранности», но более того: при

помощи «законов» можно отнять и

собственность, и вольность, и самую

жизнь (у «несчастного» — купца-дворянина

отбирают имение, его жена и ребенок

умирают, сам он бежит от ареста).

И сразу

же в этой главе Радищев обращается к

главному, можно сказать, ключевому

пункту просветительской философии —

проблеме «просвещенного монарха».

Вывод:

не так необходимо издание новых законов,

как обеспечение их исполнения; единовластие

не может себя оправдать, оно антинародно.

Окончательный приговор самодержавию

Радищев произности в главе «Тверь»,

ограниченно вписав в нее оду «Вольность»

С

самодержавием в России неразрывно

связано крепостное право – 2ой лик

«чудища». Бесчеловечную сущность,

невосполнимый, общенародный вред

крепостничества Радищев разоблачает

в нерасторжимом единстве и как

художник-публицист, и как политик-социолог.

(Любань). К решению крестьянского вопроса

с позиций просветителя-революционера

(Зайцево, Едрово, Вышний Волчок, Медное,

Городня).

Опубликовано:

01 октября 2020, 06:05

Знаковым и революционным по содержанию стало произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Краткое содержание текста поможет понять, почему дорожные заметки героя стали самой смелой критикой крепостничества, процветавшего в России в XVIII веке. Философские размышления на тему неравенства и устройства России — главная тема произведения. Как она раскрыта, расскажем в статье.

«Путешествие из Петербурга в Москву»: краткое содержание

Повесть «Путешествие из Петербурга в Москву», краткое содержание которого представлено ниже, — это художественное изложение размышлений автора на тему крепостного права в России. Александр Николаевич Радищев был серьезно озабочен тем, что происходит с его страной, куда ведет неравенство и потребительское отношение помещиков к людям и чем может закончиться всплеск народного гнева.

«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев считал манифестом свободы, справедливости и мирной жизни для людей разных сословий. Эти идеи отображены в рассказе главного героя — путешествующего барина. Итак:

Экспозиция

Главной особенностью произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» является отсутствие в нем четкой композиции. Здесь нельзя выделить плавный переход от завязки к кульминации и развязки, ведь произведение — сборник с описаниями точек геолокации и размышлений на тему каждой отдельной ситуации.

В экспозиции теснее знакомимся с рассказчиком, мысленно рисуя себе его портрет:

- главный герой — дворянин знатного происхождения;

- это мужчина среднего возраста, не имеющий высокого чина;

- человек состоятельный, в его распоряжении есть личный слуга;

- путешественник имеет аналитический склад ума, способен анализировать и размышлять на острые социально-политические темы.

Также в завязке дается красочное описание серого Петербурга, из которого выезжает странник в Москву. После плотного ужина с друзьями им овладевает беспокойный сон, но из-за плохой дороги путешественник просыпается уже в Софии.

Завязка

Критики считают, что произведение можно поделить на отдельные рассказы о каждой остановке путешественника. Такого же мнения придерживался и Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву», краткое содержание которого похоже на дневник странника, на самом деле имеет более глобальную задачу, чем просто описание перевалочных пунктов. Вот как линейно развивается композиция произведения:

- в Софию главный герой прибыл ночью и был решительно настроен продолжать путь, но ямщики отказались запрягать лошадей. Пришлось подкупить их водкой;

- в Тосне путешественник встречает еще одного интересного представителя того времени — стряпчего. Этот человек зарабатывал на жизнь тем, что придумывал дворянские родословные за деньги. Так чего же тогда на самом деле стоит так называемая голубая кровь?

- по дороге из Тосны в Любань герой проезжает мимо поля, которое вспахивает крестьянин. Мужчине приходится работать в святое воскресенье, потому что шесть дней недели он трудится на барина и только так может прокормить своих отпрысков;

- по дороге из Петербурга в Москву молодой человек также встречает старого товарища, который поспешно покидает город. Он рассказывает другу историю своего глубочайшего разочарования в системе: катаясь на лодке, господин Ч. попадает в шторм, его зажимает между камнями. Каким-то чудом мужчине удалось выбраться, но когда он побежал за помощью к местному начальнику, то встретил лишь презрение и нежелание выполнять должностные обязанности. И хоть спасение тех, кто потерпел крушение, прошло удачно, Ч. разуверился в человечности госслужащих;

- почти доехав до Спасской Полести, путешественник берет в экипаж попутчика, который также рассказывает ему трагическую историю своей разбитой жизни. Став жертвой аферы по откупу, он был обманут и опорочен. В связи со стрессом его жена родила преждевременно, но и ребенок, и сама роженица скоропостижно скончались. Так одномоментно жизнь человека была разрушена, и никто ему не мог помочь реабилитироваться;

- в Подберезье герой знакомится с сетующим на систему образования сценаристом;

- в Новгороде путешественник заезжает к старому другу-купцу, который рассказывает ему о несовершенстве введенной вексельной системы;

- в Крестцах барин вынужден наблюдать сцену расставания отца, отправляющегося на военную службу, с малыми детьми;

- в Едрове мужчина узнает историю крестьянки Анюты, удивляясь, насколько силен и благороден простой русский народ;

- будучи в Торжке, герой заводит знакомство с издателем, который желает печатать книги без надсмотра цензуры;

- в деревне Городня пред ним разворачивается сцена рекрутского набора.

Кульминация и развязка

Примечательный факт: в произведении отсутствует четкая кульминация и развязка. Радищев делает лишь небольшое лирическое отступление в момент прибытия главного героя к пункту назначения. А также заканчивает повествование словом о Ломоносове, в котором прославляет начало русской словесности.

Книга «Путешествие из Петербурга в Москву» — это скорее не описание путешествия отдельного человека, а описание идей, философских мыслей и раздумий о несовершенстве существующего крепостного строя.

«Путешествие из Петербурга в Москву»: анализ произведения

Книга «Путешествие из Петербурга в Москву», главы которой больше похожи на дневниковые записи, — это правдивая история государства без прикрас. Со всеми изъянами системы, с мнимым величием и силой, которая часто вступает в конфронтацию с законом. В свое время это произведение произвело настоящую революцию сознания, показав черствость и несовершенство самодержавия. Итак:

«Путешествие из Петербурга в Москву»: история создания

Александр Николаевич Радищев долгое время вел небольшие заметки, где описывал реальные истории трагических судеб крестьян и помещиков. С 1785-го по 1786-й он создает отдельные главы будущего творения, художественно рассказывая истории о продаже крестьян за долги барина, а также поднимая тему цензуры.

Многие критики придерживаются мнения, что на написание целостной книги Радищева вдохновило легендарное произведение Стерна «Сентиментальное путешествие». 1789 год становится знаковым для автора, ведь он заканчивает книгу и публикует ее. Но повесть оказала трагическое влияние на судьбу Александра Николаевича: сразу после издания автора карают 10-летней ссылкой.

Тема и конфликт

Абсолютно все повествование посвящено тираноборческой теме. Сильный управленец часто поступает не по закону, унижает и преследует несогласных, плодит нищету и неравенство в угоду собственной персоне.

Главный конфликт произведения разворачивается в плоскости противостояния самодержавия и крепостных. Сталкиваются:

- глупость и необразованность;

- алчность и жажда наживы;

- черствость и отсутствие справедливости.

Эти черты русского характера автор считает наиболее проблемными и вызывающими разрушительные изменения в обществе.

«Путешествие из Петербурга в Москву»: особенности композиции и жанр

Произведение «Путешествие из Петербурга в Москву», жанр которого определяется как путевые записки, предполагает некую завершенность каждой отдельной главы. Заметки героя не имеют никакой стилистической или композиционной связи, но при этом между ними прослеживается тесный логический контакт.

Подражая манере Стерна, автор создает яркую и красочную картину российского быта. Каждая история индивидуальна, а размышления путешественника приносят совершенно разные плоды. Но всех их объединяет недовольство положением дел, осуждение крепостного права и жестких самодержавных законов.

«Путешествие из Петербурга в Москву» — уникальное явление русского революционного реализма. Это гимн свободы и справедливости, ода переменам, которые вскоре произойдут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1877082-putesestvie-iz-peterburga-v-moskvu-kratkoe-soderzanie-i-analiz/

Первое русское публицистическое произведение — книга крупного чиновника, который проехал 600 вёрст и стал диссидентом. Каталог российского бесправия и укор высшей власти, за который Радищев отправился в Сибирь.

комментарии: Варвара Бабицкая

О чём эта книга?

Рассказчик, чувствительный русский дворянин с европейским образованием и либеральными воззрениями, едет на перекладных из Петербурга в Москву, по пути наблюдая неприглядную жизнь Российской империи: бесчеловечность крепостного права, коррупцию чиновников, воровские махинации купцов и слепоту монархини, которой его записки должны раскрыть глаза. Первое художественное произведение в истории русской литературы, за которое автор был сослан в Сибирь.

Когда она написана?

Радищев начинал свою главную книгу постепенно — с отдельных очерков, которые позже войдут в состав «Путешествия». Большая её часть создана во второй половине 1780-х годов. Наиболее радикальные главы — «Медное» (о продаже крепостных с публичного торга), «Торжок» (о цензуре) и др. — были написаны в 1785–1786 годы. В том же 1786 году появляется очерк о безразличном «начальнике», которого подчинённые в минуту крайней необходимости боятся разбудить, подвергая тем самым путников смертельной опасности («Чудово»). «Слово о Ломоносове» писалось с 1780 по 1788 год.

Полностью рукопись «Путешествия», как утверждал Радищев, была готова к концу 1788 года. Но это, очевидно, не так, поскольку в «Кратком повествовании о происхождении ценсуры» автор упоминает известие, полученное из революционной Франции: «…Мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания». Речь здесь идёт о памфлете, тайно изданном Маратом в 1790 году. Известно, что писатель дополнял свою книгу уже после прохождения цензуры, перед печатью, в 1790 году. Важно, однако, что создавая «Путешествие» в годы, предшествовавшие Великой французской революции, которая сильно изменила российский политический климат, автор, вероятно, не предвидел остроты реакции со стороны Екатерины II.

Радищев в эти годы служил чиновником, а затем и директором Петербургской таможни. Он пользовался доверием и дружбой своего начальника графа

Александра Воронцова

Граф Александр Романович Воронцов (1741–1805) — государственный деятель. Был сенатором при Екатерине II. При Александре I стал канцлером и главой комиссии по составлению законов. Вместе с Радищевым Воронцов разрабатывал «Всемилостивейшую жалованную грамоту», проект первой российской конституции. После обсуждения этот проект был отклонён императором.

, президента

Коммерц-коллегии

Правительственное учреждение, занимавшееся вопросами торговли. Было основано Петром I, упразднено в 20-х годах XIX века вместе с преобразованием министерств.

, и мог достичь высоких степеней, но публикация «Путешествия», повлёкшая за собой десятилетнюю сибирскую ссылку, положила конец карьере.

Как она написана?

«Путешествие» разбито на главы, названные по почтовым станциям, где рассказчик меняет лошадей. Единого сюжета в книге нет: структура, позаимствованная из сверхпопулярного «Сентиментального путешествия» Лоренса Стерна, позволяет рассказчику делать экскурсы в историю, нравы и обычаи проезжаемых мест, а по дороге предаваться философским размышлениям об устройстве государства, законе и нравственности, на которые наводят его всё новые впечатления и встречи. Часть таких рассуждений передана другим персонажам. Друзья и незнакомцы, которых встречает рассказчик, изливают ему свои мысли и печали и прямо-таки сорят важными бумагами, которые образуют чисто публицистические вставки в ткани художественного повествования. Ритуальные шутки о смене лошадей завершают многие главы, играя роль связок между разнородными кусками.

Характерный стернианский приём — постоянные обращения к читателю и шутки с ним («Если, читатель, ты нескучлив, то читай, что перед тобою лежит. Если же бы случилось, что ты сам принадлежишь к ценсурному комитету, то загни лист и скачи мимо»), а также, например, фразы, оборванные на полуслове.

Как отмечают Пётр Вайль и Александр Генис, такой приём взят у Стерна, чья книга заканчивается словами: «Так что, когда я протянул руку, я схватил горничную за…» Похоже Радищев заканчивает главу «Едрово»: «Всяк пляшет, да не как скоморох, — повторил я, наклонялся и, подняв, развёртывая…» Конечно, радищевский герой горничных ни за какие части не хватает (напротив, сексуальное насилие над крестьянками и горничными гневно осуждает). Вместо фривольностей за оборванной фразой следует пространный проект уничтожения рабства в России, найденный в грязи у почтовой избы. Радищев одновременно заимствует у Стерна комический приём и иронизирует над ним — лёгкую, развлекательную форму путевых заметок сам он наполняет серьёзным политическим содержанием.

Этот литературный гибрид порождает особый стиль: обыденная разговорная речь разных сословий в бытовых зарисовках и диалогах сменяется тяжеловесным, архаическим, наполненным старославянизмами слогом публицистических кусков. Исследовательница Ольга Елисеева предположила, что этот неудобочитаемый язык — результат осознанного эксперимента над русской

словесностью

1

Елисеева О. Радищев. М.: Молодая гвардия. 2015.

:

Мучительностью и корявостью языка писатель старался передать материальную грубость мира, тяжесть окружающей его жизни, где нет места ничему лёгкому и простому. Радищев добивался плотной осязаемости своих слов. Он пытался посредством невообразимо трудного стиля задеть, поцарапать читателя, обратить его внимание на смысл написанного. <…> Его интересовали необычные, неудобные языковые формы, длиннейшие предложения и обороты. Он пожертвовал внятным разговорным и письменным русским ради создания особого стиля. Намеренная архаизация стала барьером для понимания текстов Радищева.

Читатели в большинстве своём эксперимента не оценили.

Что на неё повлияло?

Первый и главный свой источник Радищев указал на следствии: «Первая мысль написать книгу в сей форме пришла мне, читая

путешествие Йорика

Имеется в виду «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна.

; я так её и начал. Продолжая её, на мысль мне пришли многия случаи, о которых я слыхивал, и, дабы не много рыться, я вознамерился их поместить в книгу сию».

С содержательной стороны главный источник влияния — французские просветители. Екатерина Великая сразу отметила, что автор «заражён французским заблуждением», Пушкин позднее отметил: «…В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм

Дидрота

Имеется в виду Дени Дидро (1713–1784) — французский писатель, философ, один из ключевых мыслителей эпохи Просвещения. Писал пьесы, повести («Жак Фаталист», «Племянник Рамо»). Вёл длительную переписку с Екатериной II. Был организатором и главным редактором «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел». После смерти Дидро его библиотека, купленная до того Екатериной II, была привезена в Петербург и выставлена в Эрмитаже.

и

Реналя

Имеется в виду Гийом Тома Рейналь (1713–1796) — французский историк и социолог. Был сотрудником редакции «Энциклопедии», выпускавшейся Дени Дидро. Автор многочисленных исторических трудов, самый известный из которых — «Философская и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях». Из-за его публикации Рейналь был приговорён к тюремному заключению, но ему удалось бежать в Англию. Через несколько лет писатель смог вернуться во Францию.

; но всё в нескладном, искажённом виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале».

На тему своей вторичности Радищев иронизирует в «Путешествии»: «Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо». Но на самом деле в воровстве его не обвинишь — в своей книге Радищев щедро и добросовестно ссылается на источники, как истинный энциклопедист. Рассуждая, скажем, о российской судебной системе, он упоминает авторов, знание которых судейскими могло бы её значительно улучшить: «Если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы сказали

Гроций

Гуго Гроций (1583–1645) — голландский юрист, государственный деятель, драматург и поэт. Занимался адвокатурой, в 1601 году стал официальным историографом Голландии. Был арестован в 1618 году из-за конфликта с принцем Морицем Оранским, но сумел сбежать из тюрьмы и уехать во Францию. Там он издал свой главный труд «Три книги о праве войны и мира» (1625), в котором сформулировал идеи о юридических основаниях войны, заложив основы международного права. Умер вследствие кораблекрушения в 1645 году.

,

Монтескью

Шарль де Монтескьё (1689–1755) — французский писатель и философ. Автор романа «Персидские письма», работы «Рассуждения о причинах величества римского народа и его упадка» и трактата «О духе законов». Один из основоположников теории представительной демократии, разработал доктрину о разделении властей.

,

Блекстон

Уильям Блэкстон (1723–1780) — юрист, философ. Работал адвокатом, преподавал в Оксфорде общее право, избирался в парламент. Одна из самых значительных его работ — «Комментарии к английским законам» в четырёх томах.

!» Говоря о свободе слова, он приводит пространную цитату из диссертации

Иоганна Готфрида Гердера

Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) — немецкий писатель, историк культуры, теолог. Автор сочинений «Фрагменты по немецкой литературе», «Критические рощи», монументального труда «Идеи к философии истории человечества». Гердер одним из первых выдвинул идею национального государства.

«О влиянии правительства на науки и наук на правительство» (1778). Важный предшественник Радищева в его осуждении рабства — Гийом Рейналь, автор «Истории обеих Индий». Его взгляды на свободу личности и разумные основания нравственности сложились под большим влиянием философа-материалиста Гельвеция. Наконец, Жан-Жаку Руссо он обязан идеями социального равенства и близости к природе.

У вас на щеках румяна, на сердце румяна, на совести румяна, на искренности… сажа

Александр Радищев

Кроме того, Радищев вдохновляется трагедией британца Аддисона «Катон», где описана борьба римлян-республиканцев против диктатуры Юлия Цезаря, а заглавный герой становится для него важной ролевой моделью.

Античные авторы имели для Радищева большое значение — подробнее он отзывается о них в автобиографическом произведении «Житие Фёдора Васильевича Ушакова», где, отвергая Вергилия («льстец Августов») и Горация («лизорук Меценатов»), отдаёт предпочтение республиканцу Цицерону, «гремящему против Катилины», и «колкому сатирику, не щадащему Нерона» — то есть, предположительно, Петронию, в чьём «Сатириконе» император был выведен в образе разгульного вольноотпущенника Трималхиона.

Что до чувствительности — ей Радищевского героя научил Гёте, на что тот прямо указывает: «Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико сердце оно обновляет и оного чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слёзы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером…»

Источником сведений об устройстве разных областей жизни и экономики, в том числе теневой, стала для писателя служба: в молодости как протоколист в первом департаменте Сената он составлял экстракты всех разбиравшихся дел, читал рапорты губернаторов об урожаях, торговле, побегах крестьян, бунтах, болезнях и смертности населения; челобитные давали ему представление о разных злоупотреблениях и преступлениях чиновников, судей, помещиков: «Российская империя раскрылась для него не с парадного, но с чёрного

хода»

2

Макогоненко Г. П. Радищев и его время. М.: ГИХЛ, 1956.

. Перейдя в мае 1773 года на должность обер-аудитора (юриста) в штаб командующего Финляндской дивизией генерал-аншефа Якова Брюса, Радищев имел возможность познакомиться с жизнью армии; в 1777 году будущий писатель поступил на должность в Коммерц-коллегию, решавшую все вопросы торговли, а затем в Петербургскую таможню. Отсюда его познания в вексельном праве, в уловках, позволявших дворянам продавать крестьян незаконно, и проч.

Как она была опубликована?

Сперва Радищев попытался опубликовать книгу в Москве. Однако «Путешествие» не пропустил цензор, более того — типографщик, которому он хотел отдать рукопись, отказался печатать крамолу. Тогда Радищев решил завести свою типографию. Такую возможность давал ему указ 1783 года, дозволявший создание «вольных» типографий. Радищев купил типографский станок и напечатал книгу у себя дома с помощью служащих Петербургской таможни и крепостных своего отца. Однако книге ещё предстояло пройти цензуру в петербургской Управе благочиния, и на сей раз Радищев, на удивление, не встретил препятствий.

22 июля 1789 года обер-полицмейстер Никита Рылеев (известный, по отзыву одного мемуариста, «превыспреннейшей глупостью своею») пропустил книгу, просто её не прочитав.

В сентябре того же года Радищев представил в Управу рукопись «Слова похвального Ломоносову», которое сперва предполагал издать отдельно, но затем включил в состав «Путешествия». Вообще, состав книги менялся уже и после цензуры, что особенно ставила в вину писателю Екатерина II, воспринявшая это как лживый поступок.

В мае 1790 года книга была отправлена книготорговцу Зотову. Тираж составлял «не более как шестьсот сорок или пятьдесят экземпляров». Судьба этого тиража была печальна: около 600 экземпляров «не сдвинулось с места», то есть были уничтожены автором в ожидании обыска и ареста. Всего 26 экземпляров поступило в продажу, а несколько Радищев разослал знакомым. В настоящее время известно лишь 13 типографских экземпляров «Путешествия».

Второго пришествия радищевской книге пришлось ждать полвека. 15 апреля 1858 года в Лондоне в 13-м номере газеты «Колокол» (русском «тамиздатовском» печатном органе Герцена и Огарёва) появилось объявление о готовящемся издании: «Печатается Князь М. М. Щербатов и А. Радищев (из Екатерининского века). Издание Трюбнера с предисловием

Искандера

Псевдоним Александра Герцена.

». Как

отмечает

3

Эйдельман Н. «Вослед Радищеву…» // Факел. Историко-революционный альманах. 1989.