В своих рассказах о природе Паустовский Константин Георгиевич использует всё богатство и мощь русского языка, чтобы в ярких ощущениях и красках передать всю красоту и благородство русской природы, вызывающее трогательные чувства любви и патриотизма к местам родного края.

Природа в небольших заметках писателя проходит через все времена года в красках и звуках, то преображаясь и приукрашиваясь весной и летом, то успокаиваясь и засыпая осенью и зимой. Рассказы Паустовского в коротких формах миниатюр раскрывают все трепетные патриотические чувства, которые производит на читателя родная природа, с безграничной любовью описанная словами автора.

Рассказы о природе

(Сборник)

- Рассказ «Собрание чудес»

- Рассказ «Воронежское лето»

- Рассказ «Акварельные краски»

- Рассказ «Резиновая лодка»

- Рассказ «Жёлтый свет»

- Рассказ «Подарок»

- Рассказ «Дружище Тобик»

Времена года в коротких рассказах

Содержание:

- Весна:

- Словарь родной природы

- Лето:

- Моя Россия

- Родные места

- Летние грозы

- Летний зной

- ***

- Цветы

- Осень:

- Словарь родной природы

- ***

- Мой дом

- Зима:

- Прощание с летом

Весна

Словарь родной природы

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У неё, у этой ещё зябнувшей от последних заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх — проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода.

Ледоход начинается почему-то чаще всего по темным ночам, после того, как «пойдут овраги» и полая, талая вода, звеня последними льдинками — «черепками», сольется с лугов и полей.

Лето

Моя Россия

С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором, — как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из летнего колодца, каждое деревце над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха, каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу. И если мне иногда хочется жить до ста двадцати лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей среднеуральской природы.

Родные места

Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудреная земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту необыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, — этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

Летние грозы

Летние грозы проходят над землей и падают за горизонт. Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах.

Радуга сверкает над сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю.

Летний зной

Стояла жара. Мы шли сосновыми лесами. Кричали медведки. Пахло сосновой корой и земляникой. Над верхушками сосен неподвижно висел ястреб. Лес был накален от зноя. Мы отдыхали в густых чашах осин и берез. Там дышали запахом травы и корней. К вечеру мы вышли к озеру. На небе блестели звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег.

***

Зарница… Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.

Чаше всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверие, что зарницы «зарят хлеб», — освещают его по ночам — и от этого хлеб наливается быстрее.

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово заря — одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами.

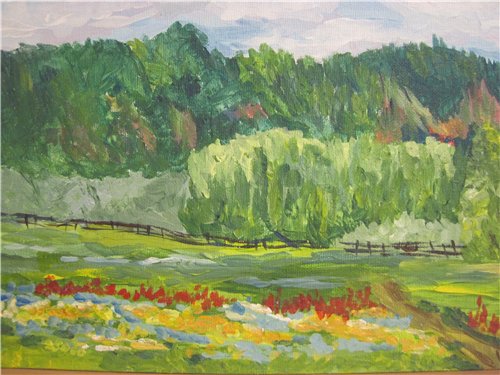

Цветы

У самой воды большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями ежевики, цвела по откосу дикая рябина с тугими желтыми соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подмаренником, а над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов подымался исполинский чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах со стальными шипами на локтях и наколенниках.

Нагретый воздух над цветами «млел», качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда вкось, летали бабочки.

А еще дальше высокой стеной вздымался боярышник и шиповник. Ветки их так переплелись, что казалось,будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалем цветы боярышника каким-то чудом распустились на одном и том же кусте.

Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. Цветение его совпадало с самыми короткими ночами — нашими русскими, немного северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролет, зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные вершины облаков.

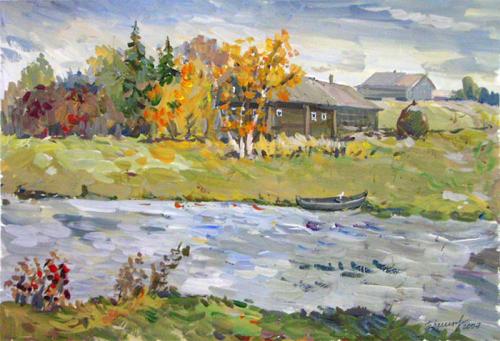

Осень

Словарь родной природы

Невозможно перечислить приметы всех времен года. Поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает «сентябрить».

Увядает земля, но еще впереди «бабье лето» с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца. С густой синевой небес, промытых прохладным воздухом. С летучей паутиной («пряжей богородицы», как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи) и палым, повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, в шитых золотым листом полушалках. «Унылая пора — очей очарованье».

Потом — ненастье, обложные дожди, ледяной северный ветер «сиверко», бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори.

Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземками, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвальнях, серым, снеговым небом…

***

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю, но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава.

Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли.

Как-то поздним вечером я вышел в сад к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь «летучую мышь» и достал воды. В ведре плавали листья. Они были всюду. От них нигде нельзя было избавиться. Черный хлеб из пекарни приносили с прилипшими к нему мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол. на книги, а по дорожкам сала было трудно холить: приходилось идти по листьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах — всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их запахом.

Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над черным лесистым краем и только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы.

Была такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и растрепанный ветром куст настурции на пожелтевшей клумбе.

Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые услыхал шелест падающего листа — неясный звук, похожий на детский шепот.

Мой дом

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в салу шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль. Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

Зима

Прощание с летом

(В сокращении…)

… Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с открытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа. Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты взял, Митрич, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. — Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах… Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой бьшо очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и, наконец, пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса. Зима начала хозяйничать над землей…

Осень в этом году стояла – вся напролет – сухая и теплая. Березовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. Только голубеющая дымка (ее зовут в народе «мга») затягивала плесы на Оке и отдаленные леса.

«Мга» то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь нее проступали, как через матовое стекло, туманные видения вековых ракит на берегах, увядшие пажити и полосы изумрудных озимей.

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли.

Я поднял голову. Большие косяки журавлей тянули один за другим прямо к югу. Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки, летели к теплой стране с элегическим именем Таврида.

Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. По береговой проселочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофер остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей.

– Счастливо, друзья! – крикнул он и помахал рукой вслед птицам.

Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор, должно быть, чтобы не заглушить затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло, высунулся и все смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. И все слушал плеск и переливы птичьего крика над опустелой по осени землей.

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил меня написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре. Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении.

Я выбрал стихи Лермонтова «Завещание».

Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам?

Птицы прощались со Средней Россией, с ее болотами и чащами. Оттуда уже сочился осенний воздух, сильно отдающий вином.

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью.

Каждый лист был совершенным творением природы, произведением ее таинственного искусства, недоступного нам, людям. Этим искусством уверенно владела только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.

Я пустил лодку по течению. Лодка медленно проплывала мимо старого парка. Там белел среди лип небольшой дом отдыха. Его еще не закрыли на зиму. Оттуда доносились неясные голоса. Потом кто-то включил в доме магнитофон, и я услышал знакомые томительные слова:

Не искушай меня без нужды

Возвратом нежности твоей –

Разочарованному чужды

Все обольщенья прежних дней.

«Вот, – подумал я, – еще один шедевр, печальный и старинный».

Должно быть, Баратынский, когда писал эти стихи, не думал, что они останутся навеки в памяти людей.

Кто он, Баратынский, измученный жестокой судьбой? Волшебник? Чудотворец? Колдун? Откуда пришли к нему эти слова, наполненные горечью минувшего счастья, былой нежности, всегда прекрасной в своем отдалении?

В стихах Баратынского заключен один из верных признаков шедевра – они остаются жить в нас надолго, почти навсегда. И мы сами обогащаем их, как бы додумываем вслед за поэтом, дописываем то, что не досказал он.

Новые мысли, образы, чувства теснятся в голове. Каждая строка стихов разгорается, подобно тому как с каждым днем сильнее бушуют осенним пламенем громады лесов за рекой. Подобно тому как расцветает вокруг небывалый сентябрь.

Очевидно, свойство истинного шедевра – делать и нас равноправными творцами вслед за его подлинным создателем.

Я сказал, что считаю шедевром лермонтовское «Завещание». Это, конечно, так. Но ведь почти все стихи Лермонтова – шедевры. И «Выхожу один я на дорогу…», и «Последнее новоселье», и «Кинжал», и «Не смейся над моей пророческой тоскою…», и «Воздушный корабль». Нет надобности их перечислять.

Кроме стихотворных шедевров, Лермонтов оставил нам и прозаические – такие, как «Тамань». Они наполнены, как и стихи, жаром его души. Он сетовал, что безнадежно растратил этот жар в великой пустыне своего одиночества.

Так он думал. Но время показало, что он не бросил на ветер ни одной крупицы этого жара. Многие поколения будут любить каждую строчку этого бесстрашного и в бою и в поэзии, некрасивого и насмешливого офицера. Наша любовь к нему – как возврат нежности.

Со стороны дома отдыха все лились знакомые слова:

Слепой тоски моей не множь,

Не заводи о прежнем слова,

И, друг заботливый, больною

В его дремоте не тревожь.

Вскоре пение стихло, и на реку возвратилась тишина. Только слабо гудел за поворотом водоструйный катер и, как всегда к любой перемене погоды – все равно к дождю или к солнцу, – орали за рекой во все горло беспокойные петухи. «Звездочеты ночей», как их называл Заболоцкий. Заболоцкий жил здесь незадолго до смерти и часто приходил на Оку к парому. Там весь день шастал и толкался речной народ. Там можно было узнать все новости и наслушаться каких угодно историй.

– Прямо «Жизнь на Миссисипи!» – говорил Заболоцкий. – Как у Марка Твена. Стоит посидеть на берегу часа два – и уже можно писать книгу.

У Заболоцкого есть великолепные стихи о грозе: «Содрогаясь от мух, пробежала над миром зарница». Это тоже, конечно, шедевр. В этих стихах есть одна строка, властно побуждающая к творчеству: «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткою ночь вдохновенья». Заболоцкий говорит о грозовой ночи, когда слышится «приближенье первых дальних громов – первых слов на родном языке».

Трудно сказать почему, но слова Заболоцкого о краткой ночи вдохновения вызывают жажду творчества, зовут к созданию таких трепещущих жизнью вещей, которые стоят на самой грани бессмертия. Они легко могут переступить эту грань и остаться навек в нашей памяти – сверкающими, крылатыми, покоряющими самые сухие сердца.

В своих стихах Заболоцкий часто становится в уровень с Лермонтовым, с Тютчевым – по ясности мысли, по удивительной их свободе и зрелости, по их могучему очарованию.

Но вернемся к Лермонтову и к «Завещанию».

Недавно я читал воспоминания о Бунине. О том, как жадно он следил в конце своей жизни за работой советских писателей. Он был тяжело болен, лежал не вставая, но все время просил и даже требовал, чтобы ему приносили все книжные новинки, полученные из Москвы.

Однажды ему принесли поэму Твардовского «Василий Теркин». Бунин начал ее читать, и вдруг близкие услышали из его комнаты заразительный смех. Близкие встревожились. В последнее время Бунин редко смеялся. Вошли в его комнату и увидели Бунина, сидящего на постели. Глаза его были полны слез. В руках он держал поэму Твардовского.

– Как великолепно! – сказал он. – Как хорошо! Лермонтов ввел в поэзию превосходный разговорный язык. А Твардовский смело ввел в стихи и язык солдатский, совершенно народный.

Бунин смеялся от радости. Так бывает, когда мы встречаемся с чем-нибудь подлинно прекрасным.

Тайной сообщать обыденному, житейскому языку черты поэзии владели многие наши поэты – Пушкин, Некрасов, Блок (в «Двенадцати»), но у Лермонтова этот язык сохраняет все мельчайшие разговорные интонации и в «Бородине» и в «Завещании».

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?

Распространено мнение, что шедевров немного. Наоборот, мы окружены шедеврами. Мы не сразу замечаем, как осветляют они нашу жизнь, какое непрерывное излучение – из века в век – исходит от них, рождает у нас высокие стремления и открывает нам величайшее хранилище сокровищ – нашу землю.

Каждая встреча с любым шедевром – прорыв в блистающий мир человеческого гения. Она вызывает изумление и радость.

Не так давно в легкое, чуть морозное утро я встретился в Лувре со статуей Ники Самофракийской. От нее нельзя было оторвать глаз. Она заставляла смотреть на себя.

Это была вестница победы. Она стояла на тяжелом носу греческого корабля – вся во встречном ветре, в шуме волн и в стремительном движении. Она несла на крыльях весть о великой победе. Это было ясно по каждой ликующей линии ее тела и развевающихся одежд.

За окнами Лувра в сизом, белесоватом тумане серела парижская зима – странная зима с морским запахом устриц, наваленных горами на уличных лотках, с запахом жареных каштанов, кофе, вина, бензина и цветов.

Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных решеток дует горячий ветер. Он чуть попахивает пылью. Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то тут, то там на этих решетках неподвижно стоят люди, главным образом старики и старухи.

Это греются нищие. Величавые и зоркие луврские сторожа их не трогают. Они делают вид, что просто не замечают этих людей, хотя, например, закутанный в рваный серый плед старик нищий, похожий на Дон-Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может не броситься в глаза. Посетители тоже как будто ничего не замечают Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных нищих.

Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим испитым лицом, в давно потерявшей черный цвет, порыжевшей от времени, лоснящейся тальме Такие тальмы носила еще моя бабушка, несмотря на вежливые насмешки всех ее дочерей – моих тетушек Даже в те далекие времена тальмы вышли из моды.

Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потертой сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка.

Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце.

Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калориферной решетки, чтобы ее тотчас же не занял другой. Пожилая художница стояла невдалеке за мольбертом и писала копию с картины Боттичелли. Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один тяжелый стул к калориферу и строго сказала старушке:

– Садитесь!

– Мерси, мадам, – пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась – так низко, что издали казалось, будто она касается головой своих колен.

Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально следил за этой сценой, но не двинулся с места.

Болезненная красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал:

– Мерси, мадам!

Художница, не оборачиваясь, кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к ее руке. Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. Очевидно, это было действительно так. Он совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч».

Я шел мимо нищих и думал, что перед этим зрелищем человеческой нищеты и горя должны были померкнуть все мировые шедевры Лувра и что можно было бы отнестись к ним даже с некоторой враждебностью.

Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его. Мраморные богини нежно склоняли головы, смущенные своей сияющей наготой и восхищенными взглядами людей. Слова восторга звучали вокруг на многих языках.

Шедевры! Шедевры кисти и резца, мысли и воображения! Шедевры поэзии! Среди них лермонтовское «Завещание» кажется скромным, но неоспоримым по своей простоте и законченности шедевром. «Завещание» – всего-навсего разговор умирающего солдата, раненного навылет в грудь, со своим земляком:

Наедине с тобою, брат,

Хотел бы я побыть

На свете мало, говорят,

Мне остается жить.

Поедешь скоро ты домой –

Смотри ж. Да что? Моей судьбой,

Сказать по правде, очень

Никто не озабочен.

А дальше идут слова, удивительные по своей суровости, прекрасные по своей печали:

Отца и мать мою едва ль

Застанешь ты в живых

Признаться, право, было б жаль

Мне опечалить их,

Но если кто из них и жив,

Скажи, что я писать ленив,

Что полк в поход послали

И чтоб меня не ждали.

Эта скупость слов умирающего вдали от родины солдата придает «Завещанию» трагическую силу. Слова «и чтоб меня не ждали» заключают в себе огромное горе, покорность перед смертью. За ними видишь отчаяние людей, невозвратно теряющих любимого человека. Любимые всегда кажутся нам бессмертными. Они не могут превратиться в ничто, в пустоту, в прах, в бледное, тускнеющее воспоминание.

По напряженной скорби, по мужеству, наконец, по блеску и силе языка эти стихи Лермонтова – чистейший неопровержимый шедевр. Когда Лермонтов писал их, он был, по теперешним нашим понятиям, юношей, почти мальчиком. Так же как Чехов, когда он писал свои шедевры – «Степь» и «Скучную историю».

Голос над рекою затих. Но я знал, я был уверен, что услышу его снова. И голос не обманул меня. Я даже вздрогнул – так ожиданно зазвучали первые слова:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,

Шумит Арагва предо мною,

Мне грустно и легко, печаль моя светла,

Печаль моя полна тобою.

Я бы мог слушать эти слова и сто и тысячу раз. В них так же, как и в «Завещании», были заключены все признаки шедевра. Прежде всего – неувядаемость слов о неувядающей печали. Слова эти заставляли тяжело биться сердце.

О вечной новизне каждого шедевра сказал другой поэт, и сказал с необыкновенной точностью. Слова его относились к морю:

Приедается все

Лишь тебе не дано примелькаться

Дни проходят,

И годы проходят,

И тысячи, тысячи лет.

В белой рьяности волн,

Прячась

В белую пряность акаций,

Может, ты-то их, Море,

И сводишь и сводишь на нет.

В каждом шедевре заключается то, что никогда не может примелькаться, – совершенство человеческого духа, сила человеческого чувства, моментальная отзывчивость на все, что окружает нас и вовне, и в нашем внутреннем мире. Жажда достигнуть все более высоких пределов, жажда совершенства движет жизнь. И рождает шедевры.

Я пишу все это осенней ночью. Осени за окном не видно, она залита тьмой. Но стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнет настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих загадочных черных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды, начнет перешептываться с последней листвой, облегающей непрерывно и днем и ночью. И блеснет неожиданным светом звезды, прорвавшейся сквозь волнистые ночные туманы.

И все это покажется вам великим шедевром природы, целебным подарком, напоминающим, что жизнь вокруг полна значения и смысла.

Рассказ описывает неуютные ноябрьские дни, когда по нескольку дней, не переставая, льет холодный дождь, в доме рано темнеет и становится холодно и неуютно людям и животным.

Прощание с летом читать

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября – самое грустное время в деревне. Кот спал весь День, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и па старой гравюре – портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно – может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик – маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался в наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну – за Стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

– Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

– Вот и умылась земля, – сказал он, – снеговой водой из серебряного корыта.

– Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? – спросил Рувим.

– А нешто не верно? – усмехнулся дед. – Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины – это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере – оно называлось Лариным прудом – всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная, – вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда ими медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

(Илл. Безбородова К.)

❤️ 88

🔥 70

😁 66

😢 40

👎 51

🥱 50

Добавлено на полку

Удалено с полки

Достигнут лимит

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Константин Паустовский — Наедине с осенью (сборник), Константин Паустовский . Жанр: Биографии и Мемуары. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале kniga-online.org.

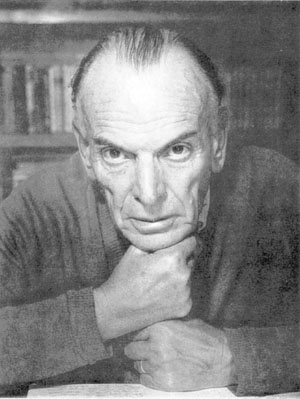

Константин Георгиевич Паустовский

Наедине с осенью

С течением времени, обычно с приближением зрелого возраста, у большинства писателей развивается резкая взыскательность к слову и неприязнь к многословию. Простота и ясность языка становятся великими законами подлинной прозы.

Эти качества прозы в первую очередь определяют влияние прозы на сознание читателя.

Этим и объясняется тот короткий, предельно сжатый жанр, который начинает господствовать в поздней прозе писателей, в частности и в моей прозе. В этом легко убедиться, ознакомившись с этой книгой статей и очерков.

Константин Паустовский

I

Поэзия прозы

У нас почти нет книг о работе писателей. Эта удивительная область человеческой деятельности никем по существу не изучена.

Сами писатели говорят о своей работе неохотно. Не только потому, что присущее писателю образное мышление плохо уживается с теоретическими выкладками, что трудно «проверить алгеброй гармонию», но еще и потому, что писатели, возможно, боятся попасть в положение сороконожки из старой басни. Сороконожка однажды задумалась над тем, в какой последовательности должна она двигать каждой из сорока ног, ничего не придумала, а бегать разучилась.

Разъять на части, проанализировать процесс своего творчества может и сам писатель, но, конечно, никак не во время творческого процесса, не во время работы.

Творческий процесс похож на кристаллизацию, когда из насыщенного раствора (этот раствор можно сравнить с запасом наблюдений и мыслей, накопленных писателем) образуется прозрачный, сверкающий всеми цветами спектра и крепкий, как сталь, кристалл (в данном случае кристалл – это законченное произведение искусства, будь то проза, поэзия или драма).

Творческий процесс непрерывен и многообразен. Сколько писателей – столько и способов видеть, слышать, отбирать и, наконец, столько же манер работать.

Но все же есть некоторые особенности и черты литературного труда, свойственные всем писателям. Это способность находить типичное, характерное, способность обобщать, делать прозрачными самые сложные движения человеческой души. Способность видеть жизнь всегда как бы вновь, как бы в первый раз, в необыкновенной свежести и значительности каждого явления, каким бы малым оно ни казалось.

Это – зоркость зрения, воспринимающего все краски, умение живописать словами, чтобы создать вещи зримые, чтобы не описывать, а показывать действительность, поступки и состояния людей. Это – знание огромных возможностей слова, умение вскрывать нетронутые языковые богатства. Это-умение почувствовать и передать поэзию, щедро рассеянную вокруг нас.

Писатель должен пристально изучать каждого человека, но любить, конечно, не каждого.

То, что сказано выше, – далеко не полный «список» качеств и свойств, связанных с профессией, или, вернее, с призванием писателя.

Довольно давно, еще до войны, я начал работать над книгой о том, как пишутся книги. Война прервала работу примерно на половине.

Я начал писать эту книгу не только на основании своего опыта, но главным образом – опыта многих писателей. Я присматривался к работе своих товарищей, отыскивал высказывания самых разных писателей и поэтов, читал их письма, дневники, воспоминания. Так накопился кое-какой материал.

Конечно, можно было бы привести этот материал в относительный порядок и в таком виде опубликовать его. Тогда получилось бы суховатое исследование, претендующее даже на некоторую научность.

Но я стремился не к этому. Я не хотел только объяснять. Работа писателей заслуживает гораздо большего, чем простое объяснение. Она заслуживает того, чтобы была найдена и вскрыта трудно передаваемая поэзия писательства – его скрытый пафос, его страсть и сила, его своеобразие, наконец удивительнейшее его свойство, заключающееся в том, что писательство, обогащая других, больше всего обогащает, пожалуй, самого писателя, самого мастера.

Нет в мире работы более увлекательной, трудной и прекрасной! Может быть, поэтому мы почти не знаем примеров ухода, бегства от этой профессии. Кто пошел по этому пути, тот почти никогда с него не сворачивает.

В своей еще не до конца написанной книге я больше всего хотел передать эти исключительные свойства писательской работы, бросающие свет на все стороны человеческого духа и человеческой деятельности.

Я пытался насколько возможно яснее и убедительнее показать, что труд художника ценен не только конечным своим результатом – хорошим произведением, но и тем, что самая работа писателя над проникновением в духовный мир человека, над языком, сюжетом, образом открывает для него и для окружающих большие богатства, заключенные в том же языке, в образе; что эта работа должна заражать людей жаждой познания и понимания и глубочайшей любовью к человеку и к жизни. Иначе говоря, не только литература, а самое писательство является одним из могучих факторов, создающих человеческое счастье.

И вот сейчас, прожив длинную и сложную жизнь, я, как и все мы, полон глубочайшей благодарности ко всем подлинным писателям Советского Союза, России и всего мира, к писателям самых разных времен и народов. Полон благодарности за то, что они силой своего ума и таланта показали нам жизнь во всем ее многообразии, заставили каждого из нас понять, что такое могущество человеческого духа, справедливость, счастье, свобода, красота, любовь; что они дали нам услышать, как хохочут дети и равномерно шумит морская волна, дали узнать сияние ночей над лесами и блеск мысли, рождающей истину, дали почувствовать солнечное тепло у себя на ладони и запах зацветающей ржи.

Показать все многообразие писательской работы и силу ее влияния на людей невозможно для одного человека. К этому следует привлечь всех, кто работает в области литературы. Только так может быть создана более или менее исчерпывающая энциклопедия писательского труда.

Свою книгу о том, как пишутся книги, я начал как ряд рассказов о сюжете, композиции, языке, пейзаже, диалоге, метафорах, внутреннем ритме прозы, правке рукописей, о записных книжках, о соседствующих с прозой областях искусства – поэзии, живописи, музыке, театре, архитектуре; о влиянии этих областей искусства на качество прозы; наконец, о манере работать некоторых писателей – и классиков и наших современников: Чехова, Гюго, Мопассана, Блока, Горького, Пришвина и других.

Эта еще не оконченная книга называется «Золотая роза». Происхождение названия определяет одну из главных тем всей работы.