территория или територия

Как правильно пишется?

Согласно современной литературной норме верно написание с удвоением – территория.

Этимология слова

То, что слово “территория” пишется с двумя “р“, обусловлено этимологически. Как и некоторые другие слова русского языка, это пришло из латыни с корнем terra. В русском слове используется столько же букв “р“, сколько и в исходном.

Примеры

- Это была территория индейцев, на которую мало кто из белых решался зайти даже вооруженным до зубов.

- Территория поселка была ограничена забором из сетки-рабицы и совершенно не охранялась.

- Считалось, что эта территория принадлежит банде, чье право не оспаривалось никем, все слишком боялись.

Иногда стоит знать не только правописание слов, но и их историю. Это полезно по нескольким причинам. Во-первых, вы расширяете свои знания не только в русском языке, но и в других областях. Во-вторых, выучив ассоциативное слово, вы не будете делать ошибок в написании. Для этого мы разберем слово «территория» — как пишется правильно и почему?

Как правильно пишется

Правильное написание слова с двумя буквами -р- в корне слова.

Какое правило применяется

Как такового правила не существует. Потому что слово было заимствовано из латыни. Аргументировать можно тем, что русский вариант слова полностью повторяет иностранное написание.

В первую очередь обратимся к этимологии «территории». Пришло оно от слова «терра» из латыни. Слова иностранного происхождения, которые пришли в нашу речь вместе с этим корнем тоже сохраняют удвоенную букву -р-. К примеру, терраса и террариум. Если провести сейчас разбор по составу слова «территория», то мы получим корень -территори- — так сложилось исторически.

территория

Также нужно запомнить гласные буквы в слове, потому что часто из-за того, что они находятся в безударном слоге, делают ошибки. Первую букву -е- проверить можно только этимологией (вспоминаем слово terra).

Но на самом деле, слово «территория» относится к словарным, поэтому и проверять его можно только в орфографическом словаре русского языка. Запомните его для быстрого написания.

Примеры предложений

Прочитайте предложения, в которых используется слово, чтобы запомнить как пишется правильно «территория»:

- Замок купца располагался на большой территории, которую окружал сосновый лес.

- На территории современного города много столетий назад находилось скифское поселение.

- На собственной территории человек чувствует себя спокойнее — он легко может подстроиться под обстоятельства.

- По субботам мы всегда сгребали листья на школьной территории и убирали все вокруг.

- Придомовая территория была настолько велика, что обойти ее можно было только за час.

Слово территория употребляется во всех стилях русского языка.

Как неправильно писать

Неправильно будет написание слова: територия, тиритория, терретория. Если вы сомневаетесь в правильном написании, то стоит обратиться к словарю, чтобы не было орфографических ошибок.

Значение слова

Понять слово поможет и его значение. Этимологию вы уже знаете, поэтому перейдем сразу к смыслу. Территория — это определенный участок суши (земельное пространство), который ограничен какими-то установленными границами.

Еще одна версия происхождения слова — от латинского territorium, что в дословном переводе означает «область или земля вокруг города». Раньше распространено было выражение «заморская *», которое означало морские колонии разных государств.

Синонимы

Схожие по значению слова помогут усовершенствовать текст, разбавить его:

- земля, область;

- участок, местность;

- государство, страна;

- владение;

- место;

- усадьба;

- регион, район;

- сторона, край.

В разных контекстах можно употреблять все эти синонимы — они отлично дополнят устную и письменную речь.

Вывод

Иногда проще запомнить иностранное слово, чем каждый раз искать его на огромных страницах словаря. Сегодня вы выучили, как правильно писать «территория», но одно слово — это лишь маленькая частичка вашего вклада в изучение русского языка. Нужно постоянно практиковаться и много читать, чтобы писать слова автоматически правильно.

Оценка статьи:

Загрузка…

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Быкова Ю.С.

1

Тюкленкова Е.П.

1

Чурсин А.И.

1

1 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Проведено описание и характеристика основных требований к планировочной композиции прихрамовых территорий. Рассмотрены природные особенности и планировочная структура на примере территорий двух храмов Пензенской области, проведён их небольшой сравнительный анализ. При сравнении учитывались такие характеристики как площадь земельного участка, площадь здания храма, местоположение относительно населённого пункта, рельеф, наличие водоёмов, степень освоения и возможность увеличения территории. Были рассмотрены различные элементы благоустройства, входящие в состав храмовых комплексов: ограда, круговой обход вокруг храма, дороги с твёрдым покрытием, подъездные дороги, парковочные места, беседка для отдыха, церковная лавка, церковно-приходской дом, подпорная стена, растительность. Развитие и благоустройство прилегающих к храму земель зависит от природных факторов, площади территории и должно подчиняться каноническим требованиям.

прихрамовая территория

планировочная структура

элемент благоустройства

1. СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов»: принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в Системе нормативных документовв строительстве постановлением Госстроя России от 27 декабря 1999 г. № 92. URL: http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sp/30.pdf (дата обращения – 23.10.15).

2. Быкова Ю.С., Букин С.Н. Противоэрозионные мероприятия на прихрамовой территории // Прикладные и фундаментальные исследования – связь науки и практики [Текст] // Наука молодых – интеллектуальный потенциал XXI века: сб. докладов Междунар. науч.–практич. конф. 8 апреля 2015 г. – Пенза: ПГУАС, 2015. – С. 28-33.

3. Быкова Ю.С., Гафарова Д.З. Маслова Л.А. Благоустройство территории храма с использованием орошения // Управление земельно-имущественными отношениями: материалы XI междунар. науч.-практ. конф., Пенза / [редкол.: О.В. Тараканов и др.]. – Пенза: ПГУАС, 2015. – С. 313-318.

4. Быкова Ю.С., Тюкленкова Е.П. Благоустройство территории храма // Управление земельно-имущественными отношениями: материалы X – ой международной научно-практической конференции 21-24 ноября 2014 г., Пенза / [редкол.: Т.И. Хаметов, А.И. Чурсин и др.]. – Пенза: ПГУАС, 2014. – С. 29-34.

5. Быкова Ю.С., Тюкленкова Е.П. Особенности благоустройства территории храма // Актуальные проблемы землеустройства и кадастров на современном этапе: материалы III Международной научно-практической конференции 4 марта 2016 г., Пенза / [Под общ. ред. Т.И. Хаметова, А.И. Чурсина и др.]. – Пенза: ПГУАС, 2016 – С. 37-42.

6. Пензенская епархия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn—-7sbbracknn1actjpi5e2ih.xn--p1ai/ page_id=30 (дата обращения: 13.09.16).

7. Храм преподобного Серафима Саровского посёлок Чаадаевка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chaadaevka.cerkov.ru/ (дата обращения: 13.09.16).

Развитие и благоустройство прилегающих к храму территорий имеет важное значение. Специфические особенности сооружений православных храмов и организация их территорий заключаются в необходимости их подчинению каноническим церковным требованиям, которые основаны на православной догматике и храмостроительных традициях [5]. Природные условия, площадь территории оказывают непосредственное влияние на оформление территории. Цель исследования – рассмотреть на конкретных примерах особенности развития прихрамовых территорий.

Храмы и монастыри играют особую роль в формировании облика ландшафта. В нашей стране в настоящее время происходит строительство новых, реконструкция и восстановление существующих храмов. При проектировании здания храма особое внимание уделяется проекту планировки и благоустройства прихрамовой территории.

Развитие территории храмов, монастырей, а именно постройка прихрамовых зданий, создание садов на Руси происходило издавна. Организация территории является творческой частью процесса проектирования и зависит от множества факторов, однако при выборе архитектурно-планировочного решения, архитектурных и декоративных элементов необходимо соблюдать канонические требования и особенности с учётом сложившихся вековых традиций [5].

Оформление территории храма должно сочетаться с окружающим природным ландшафтом, вписываться в него. Ландшафтно-архитектурный образ православных храмов и монастырей должен сливаться с местностью, даже в городской черте застройки. Часто церкви строились с открытым видом на большую воду или просторы русской природы. Близость водной стихии, ориентация храмов на реку, озеро являются типично русской чертой ландшафта близ храма, монастыря.

Основными требованиями к планировочной композиции монастырей и храмов являются:

1. Ограниченность площади территории. Согласно СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (далее – Свод правил) выбор участков на селитебной территории рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей застройки: участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям магистральных дорог, с учетом их конфигурации, застройки соседних участков и др. в зависимости от градостроительных условий [1].

2. Замкнутость ландшафта. Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему периметру.

3. Концентричность (здание храма расположено в центре земельного участка).

4. Функциональное зонирование прихрамовой территории. Согласно Своду правил территорию храмового комплекса следует подразделять на функциональные зоны: входную; храмовую; вспомогательного назначения; хозяйственную [1].

5. Положение храмов определяется церковным требованием ориентации алтаря в восточном направлении с возможным смещением в пределах 30 ° в связи с градостроительными особенностями размещения участка [1].

6. Вокруг храма должен быть обеспечен круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников.

7. Территория храмового комплекса должна быть озеленена не менее 15 % площади участка. Подбор цветов рекомендуется производить таким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-летне-осеннего сезона [1].

Рассмотрим оформление прихрамовой территории на примере двух храмов и проведём небольшой сравнительный анализ.

Первый рассматриваемый объект – территория храма преподобного Серафима Саровского р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, второй – территория храма преподобного Пимена Угрешского Пензенского района Пензенской области.

Храм преподобного Серафима Саровского в р.п. Чаадаевка (рис. 1) построен в период с 1993 по 2006 год. В 2008 г. храм был освящен. Площадь земельного участка составляет 1784 м2.

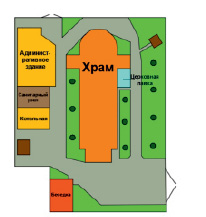

На территории расположены следующие основные элементы благоустройства: административное здание, церковная лавка, котельная, беседка, клумбы с цветами, газоны, посажены деревья. Схематичный план представлен на рис. 2.

Рис. 1. Храм преподобного Серафима Саровского р.п. Чаадаевка

Рис. 2. План территории храма прп. Серафима Саровского

Храм святого преподобного Пимена Угрешского в с.Алферьевка –молодое здание из красного кирпича (рис. 3). Строительство осуществлялось в 2011-2014 гг. В 2015 году храм был освящён. Площадь земельного участка составляет 7000 кв.м. Имеется также соседний земельный участок площадью 3500 кв.м, на котором осуществляется строительство церковно-приходского дома. В настоящее время ведутся работы по благоустройству прихрамовой территории.

Рис. 3. Храм в с. Алферьевка

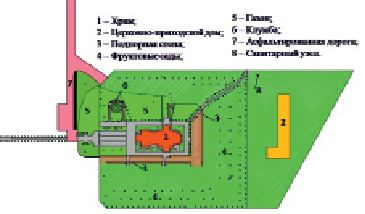

Территория этого храма сравнительно больше первой. На ней расположены следующие основные элементы благоустройства: подпорная стена, фруктовые сады, газоны, клумбы, ведётся строительство церковного дома. План представлен на рис. 4.

Рис. 4. План территории храма прп. Пимена Угрешского

Среди элементов благоустройства есть такие, которые имеют место быть в обоих храмовых комплексах. Так, обе территории имеют достаточно высокую ограду (примерно 2 м), здания храма расположены в центральных частях земельных участков, на каждой из рассматриваемых территорий имеется круговой обход вокруг храма, дороги с твёрдым покрытием, есть подъездные дороги и парковочные места.

Сравнительная характеристика двух территорий представлена в таблице.

Размещение объектов благоустройства во многом зависит от площади, рельефа территории. Таким образом, есть отличительные объекты, сформированные в зависимости от характера территории.

К примеру, подпорная стена на территории храма преподобного Пимена Угрешского, являясь элементом благоустройства, необходима для борьбы с эрозией почвы. Она необходима как конструкционное сооружение, удерживающее от обрушения и сползания находящийся за ней массив грунта на уклонах местности. Подпорная стена позволяет организовать оптимальное террасирование; рационально использовать садовые площади, наполнить образующиеся горизонтальные площадки c плодородным слоем и создать благоприятные условия для роста растений. Подпорная стена также является элементом ландшафтного дизайна [2]. Её примерная протяжённость – 85 метров (рис. 5).

Сравнительная характеристика двух земельных участков

|

Характеристика |

Храм р.п. Чаадаевка |

Храм с. Алферьевка |

|

Адрес |

Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Горюнова, 11 |

Пензенская область, Пензенский район, село Алферьевка, ул. Заречная, д. 1А |

|

Форма собственности |

собственность религиозной организации |

7000 кв.м – в собственности религиозной организации; 3500 кв.м – в безвозмездном пользовании религиозной организации |

|

Местоположение относительно населённого пункта |

в центре рабочего посёлка |

на окраине села, расстояние до центра села – 1 км |

|

Площадь земельного участка |

1784 кв.м |

10500 кв.м |

|

Площадь здания храма |

194 кв.м |

160 кв.м |

|

Рельеф |

ровная поверхность |

возвышенность |

|

Наличие водоёмов |

поблизости водоёмов нет, река Сура протекает примерно в 4 км от земельного участка, в 3 км от территории расположено озеро Песочное |

примерно в 1,5 км от земельного участка расположено Сурское водохранилище |

|

Степень освоения территории |

участок освоен |

процесс благоустройства |

|

Возможность увеличения площади |

не планируется |

планируется |

Рис. 5. Подпорная стена

Церковно-приходской дом – очень важный элемент прихрамовой территории. Это здание предназначено для выполнения вспомогательных работ, способствующих регулярному проведению церковных служб, празднованию православных праздников. Также оно необходимо для выполнения образовательно-воспитательной функции (наличие учебного класса) и соблюдения древней русской традиции – гостеприимства. На прихрамовой территории р.п. Чаадаевка имеется двухэтажное административное здание. В с. Алферьевка церковно-приходской дом находится в стадии строительства.

На территории храма преподобного Серафима Саровского имеется церковная лавка, а также беседка для отдыха. Данные элементы благоустройства можно запроектировать для храмового комплекса с. Алферьевка.

Площадь озеленения территории зависит от площади самой территории. Прихрамовый ландшафт р.п. Чаадаевка украшают хвойные деревья (ели, туи) и цветы.

На территории храма святого преподобного Пимена Угрешского посажено около 240 деревьев и кустарников, среди которых лиственница, спирея, сосна, сирень, берёза, туя, рябина, липа, черноплодная рябина, курильский лапчатник, вяз, плодовые деревья (груша, абрикос, яблоня), жасмин, боярышник и другие. Они рассажены по периметру, а также в северной, восточной, западной частях территории, берёзы посажены во входной зоне участка. Цветы на клумбах украшают территорию продолжительное время [3]. Имеются газоны, засеянные газонной травой. Большое озеленение территории этого храма обусловлено большой площадью территории, а также подверженностью ландшафта различным видам загрязнения и эрозии.

Таким образом, развитие прихрамовой территории зависит от природных факторов, от площади территории, но в то же время должно подчиняться каноническим церковным требованиям. Поэтому прихрамовые территории своей цельностью, выразительностью похожи друг на друга, но в тоже время каждая из них имеет свою исключительную красоту. Один из принципов охраны окружающей среды – рациональное использование природных ресурсов с учётом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека. Поэтому необходимо заботиться о сохранении и развитии каждой конкретной территории.

Библиографическая ссылка

Быкова Ю.С., Тюкленкова Е.П., Чурсин А.И. РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИХРАМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЁТОМ СЛОЖИВШИХСЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 10-2.

– С. 273-277;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10333 (дата обращения: 11.01.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Озеленение храмов

С каждым годом в России появляется все больше храмов – возрождаются старинные архитектурные традиции и появляются новые, но в любом случае прихрамовая территория не мыслима без продуманного озеленения.

Особенности прихрамового озеленения

Территория, находящаяся в ведении храма, не может быть наполнена случайными предметами и растениями. Поэтому ландшафтный дизайнер, занимающийся озеленением храмов, должен быть хорошо осведомлен в православной символике.

Кроме того, при планировании ландшафта важно оставить место для крестного хода. Для этого используются удобные дорожки, мощеные тротуарной плиткой или заасфальтированные.

Основные принципы работы дизайнера

При работе по озеленению храма дизайнер опирается на следующие правила:

Крупномеры и храм

Большие деревья и кустарники должны гармонично сочетаться с главной архитектурной формой – храмом – и не превышать его по размерам. Кроме того, стоит учитывать форму растений.

Районированные растения

Для озеленения храмов категорически не рекомендуется использовать экзотические растения, которые будут выглядеть нелепо и нескромно. Обычно используются растения, которые знакомы каждому прихожанину.

Не используются теплолюбивые священные культуры, поскольку это противоречит основным принципам церкви: каким бы священным ни было дерево, в условиях российской зимы оно погибнет.

Минимальная символичность

Как бы противоречиво это ни звучало, в церкви востребованы растения-символы, однако рукотворный символизм не приветствуется. В церкви не место топиарным стрижкам, фигурным обрезкам и другим декоративным приемам, противоестественным для природы.

С другой стороны, фигурная высадка цветов и другие приемы ландшафтного дизайна, позволяющие не обрезать растения, допустимы. Всего должно быть в меру, чтобы избежать излишней вычурности.

Практическое применение

При храме приветствуется выращивание плодово-ягодных и лечебных растений, которые впоследствии могут быть применены в хозяйственных целях. Некоторые церкви устраивают для лекарственных растений специальный аптекарский город.

Гармоничный дизайн

Однако не стоит недооценивать декоративность храмового озеленения. Растения на прихрамовой территории несут декоративные функции – обычно сад оформляется в традиционном стиле, который позволяет сохранить естественную форму растений.

Особенности организации озеленения

При любом храме или монастыре имеется сад с декоративными растениями, где работают сотрудники. Кроме того, церковь никогда не отказывается от помощи волонтеров. Так, в монастырях желающим потрудиться предоставляют место для проживания и питание.

Имеющиеся цветы активно используются для украшения икон и другой церковной утвари на время важных праздников. Каждый цветок символичен, поэтому и цветы для разных праздников разные – например, очень популярны белые и красные тюльпаны, розы аналогичных цветов, фиалки. Все эти цветы хорошо растут в нашем климате.

Работы по озеленению ведутся ежегодно, поскольку сад нуждается в регулярном уходе. А приобрести саженцы в большом количестве позволяют ярмарки. На православных ярмарках вы обязательно увидите лотки с сельскохозяйственной продукцией и посадочным материалом, который может купить каждый желающий.