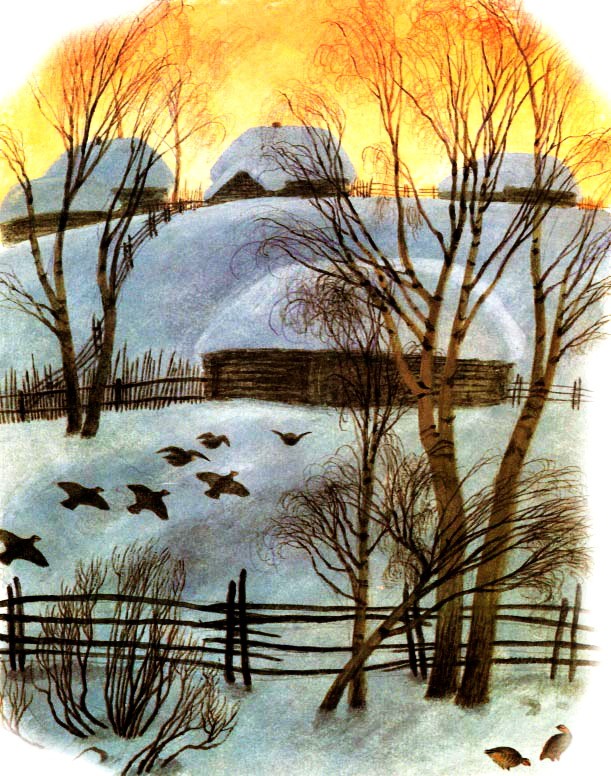

Рассказ про то, как птицы тетерева, куропатки и рябчики спасаются от холода и ястреб зимой. Куропатка, по мнению автора, самая бестолковая. Тетерев поумней, он устраивает себе в снегу аккуратную квартирку с дыркой для воздуха.

Птицы под снегом читать

У рябчика в снегу два спасения: первое — под снегом тепло ночевать, а второе — снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идёшь иногда в лесу на лыжах, смотришь — показалась головка и спряталась: это рябчик. Даже и не два, а три спасения рябчику под снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба.

Тетерев под снегом не бегает, ему бы только спрятаться от непогоды. Ходов больших под снегом, как у рябчика, у тетеревов не бывает, но устройство квартиры тоже аккуратное: назади отхожее место, впереди дырочка над головой для воздуха.

Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы неумная.

Ястреб замечает её перелёты, и, бывает, она только вылетать собирается, а ястреб уже дожидается её на дереве.

Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу. Иду я на лыжах; день красный, хороший мороз. Открывается передо мною большая поляна, на поляне высокие берёзы, и на берёзах тетерева кормятся почками.

Вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под берёзами

Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под берёзами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где зарылись тетерева, и заходил. Ну, вот прямо же над самыми тетеревами ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень любопытно. Думаю: «Ежели он ходит, значит, чувствует их под собой, и ум у ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-нибудь вершок — два в снегу». Ходит и ходит.

Захотелось мне помочь тетеревам, и стал я подкрадываться к ястребу. Снег мягкий, лыжа не шумит; но только начал я объезжать кустами поляну, вдруг провалился в можжуху* по самое ухо. Вылезал я из провалища, конечно, уж не без шума и думал: «Ястреб это услыхал и улетел». Выбрался и о ястребе уж и не думаю, а когда поляну объехал и выглянул из-за дерева, ястреб прямо передо мной на короткий выстрел ходит у тетеревов над головами. Я выстрелил. Он лёг. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела не испугались. Подошёл я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один за другим как начнут вылетать; кто никогда не видал, обомрёт. Я много всего в лесу насмотрелся, мне всё это просто, но я всё-таки дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком. Но всех дурашливей я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на гумнах, нет у неё, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего маху броситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост весь на виду. Ястреб берёт её за хвост и тащит, как повар на сковороде.

* (Можжухи — кусты можжевельника; когда их снегом завалит, не видишь этих кустов, а снег не выдержит — и провалишься.)

(Илл. Н.Устинова)

❤️ 64

🔥 49

😁 52

😢 33

👎 39

🥱 41

Добавлено на полку

Удалено с полки

Достигнут лимит

— Отец говорил: это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро

солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое

болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими

корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все

чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и

нерадостный вой.

— Что это, Митраша, — спросила Настенька, ежась, — так страшно воет вдали?

— Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас

это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но

Серого убить невозможно.

— Так отчего же он страшно воет теперь?

— Отец говорил: волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще

остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так

не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото.

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую

на север, сказал:

— Мы пойдем на север по этой тропе.

— Нет, — ответила Настя, — мы пойдем вот по этой большой тропе куда все люди идут.

Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место – Слепая елань, сколько

погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту

сторону, — значит, там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник. — Мы пойдем на север, как отец говорил,

там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по

затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой,

теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя

сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня… С тех

пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с

малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг

друга… Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями — за

воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями

в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив

деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья

так стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа, что лисичка,

свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку.

До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая

собака в Блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от

неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи

солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками,

осветили Звонкую борину и могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи

великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть

дети, слабо долетело пение птиц, посвященное восходу великого солнца.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев-

косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и

МИХАИЛ ПРИШВИН

ПТИЦЫ ПОД СНЕГОМ

У рябчика в снегу два спасения: первое — что под снегом тепло ночевать, а второе — снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идёшь иногда в лесу на лыжах, смотришь — показалась головка и спряталась: это рябчик.

Даже и не два, а три спасения рябчику под снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба.

Тетерев под снегом не бегает, ему бы только спрятаться от погоды. Ходов больших под снегом, как у рябчика, у тетерева не бывает, но устройство квартиры тоже аккуратное: назади отхожее место, впереди дырочка над головой для воздуха.

Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь и утром летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы неумная. Ястреб замечает её перелёты, и, бывает, только она вылететь собирается, а ястреб уже дожидается на дереве.

Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу. Иду я на лыжах; день красный, хороший мороз. Открывается передо мной большая поляна, на поляне высокие берёзы, и на берёзах тетерева кормятся почками.

Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под берёзами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где зарылись тетерева, и заходил. Ну вот прямо же над самыми тетеревами ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень любопытно. Думаю: «Ежели он ходит, значит, чувствует их под собой, и ум у ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-нибудь вершок-два в снегу».

Ходит и ходит.

Захотелось мне помочь тетеревам и стал я подкрадываться к ястребу. Снег мягкий, лыжа не шумит; но только начал я объезжать кустами поляну, вдруг провалился в можжуху (кусты можжевельника; когда их снегом завалит, не видишь этих кустов, а снег не выдержит — и провалишься.) по самое ухо. Вылезал я из провалища, конечно, уж не без шума и думал: «Ястреб это услыхал и улетел». Выбрался и о ястребе уж и не думаю, а когда поляну объехал и выглянул из-за дерева, ястреб прямо передо мной на короткий выстрел ходит у тетеревов над головами. Я выстрелил. Он лёг. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела не испугались. Подошёл я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один за другим как начнут, как начнут вылетать; кто никогда не видал, обомрёт.

Я много всего в лесу насмотрелся, мне всё это просто, но я всё-таки дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком.

Но всех дурашливей я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на гумнах, нет у неё, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего маху броситься в снег.

Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост весь на виду.

Ястреб берёт её за хвост и тащит, как повар на сковороде.

ЛУГОВКА

(Рассказ старого лесника)

Летят по весне журавли. Мы плуги налаживаем. В нашем краю старинная примета: в двенадцатый день после журавлей начинается пахота под яровое.

Пробежали вешние воды. Выезжаю пахать.

Наше поле лежало в виду озера. Видят меня белые чайки, слетаются. Грачи, галки — все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной во всю полосу белые и чёрные птицы, только чибис один, по-нашему, деревенскому, луговка, вот вьётся надо мной, вот кричит, беспокоится. Самки у луговок очень рано садятся на яйца. «Где-нибудь у них тут гнездо», — подумал я.

- Чьи вы, чьи вы? — кричит ибис.

- Я-то, — отвечаю, — свойский, а ты чей? Где гулял? Что нашёл в тёплых краях?

Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась и — в сторону: плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу — сидит луговка прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела, и показалось на земле пять яиц.

Вот ведь как у них: невитые гнёзда, чуть только поцарапано, и прямо на земле лежат яйца — чисто как на столе.

Жалко стало мне губить гнездо: безобидная птица. Поднял я плуг, обнёс и яйца не тронул.

Дома рассказываю детишкам: так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу — гнездо и пять яиц.

Жена говорит:

- Вот бы поглядеть!

- Погоди, — отвечаю, — будем овёс сеять, и поглядишь.

Вскоре после того вышел я сеять овёс, жена боронит. Когда я дошёл до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит.

- Ну вот, — говорю, — любопытная, смотри.

Материнское сердце известное: подиви- iлась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бороной обвела.

Так посеял я овёс на этой стороне и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо, — нет ничего: значит, вывела.

С нами в поле картошку садить увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегает за канавой по лугу, мы не глядим на неё: жена садит, я запахиваю. Вдруг слышим — во всё горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка, баловник, гонит по лугу пятерых чибисёнков — серенькие, длинноногие и уже с хохолками, и всё как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих на двоих. Жена узнала и кричит мне:

— Да ведь это наши!

Я кричу на Кадошку; он и не слушает — гонит и гонит.

Прибегают эти чибисы к воде. Дальше бежать некуда. «Ну, — думаю, — схватит их Кадошка!»

А чибисы — по воде, и не плывут, а бегут. Вот диво-то! Чик-чик-чик ножками — и на той стороне.

То ли вода ещё была холодная, то ли Кадошка ещё молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше.

Пока он думал, мы с женой подоспели и отозвали Кадошку.

ВАЛЬДШНЕП

Весна движется, но медленно. В озерке, ещё не совсем растаявшем, лягушки высунулись и урчат. Орех цветёт, но ещё не пылят жёлтой пыльцой его серёжки. Птичка на лету зацепит веточку, и не полетит от веточки жёлтый дымок.

Исчезают последние клочки снега в лесу. Листва из-под снега выходит плотно слежалая, серая.

Неподалёку от себя я разглядел птицу такого же цвета, как эта прошлогодняя листва, с большими чёрными выразительными глазами и носом длинным, не менее половины карандаша.

Мы сидели неподвижно; когда вальдшнеп уверился, что мы неживые, он встал на ноги, взмахнул своим карандашом и ударил им в горячую прелую листву.

Невозможно было увидеть, что он там достал себе из-под листвы, но только мы заметили, что от этого удара в землю сквозь листву у него на носу остался один круглый осиновый листик.

Потом прибавился ещё и ещё. Тогда мы спугнули его; он полетел вдоль опушки, совсем близко от нас, и мы успели сосчитать: на клювике у него было надето семь старых осиновых листиков.

ТРЯСОГУЗКА

Каждый день мы ждали любимую нашу вестницу весны — трясогузку, и вот наконец и она прилетела и села на дуб и долго сидела, и я понял, что это наша трясогузка, что тут она где-нибудь и жить будет. Я теперь легко узнаю, наша это птичка, будет ли она тут с нами вблизи где-нибудь жить всё лето или полетит дальше, а тут села она лишь отдохнуть. Вот скворец наш, когда прилетел, то нырнул прямо в своё дупло и запел; трясогузка же наша с прилёту прибежала к нам под машину.

Молодая наша собачка Сват стала прилаживаться, как бы её обмануть и схватить.

С передним чёрным галстучком, в светлосером, отлично натянутом платьице, живая, насмешливая, она проходила под самым носом Свата, делая вид, что вовсе не замечает его. Вот он бросается на изящную птичку со всей своей собачьей страстью, но она отлично знает собачью породу и приготовлена к нападению. Она отлетает всего на несколько шагов.

Тогда он, вцеливаясь в неё, опять замирает. А трясогузка глядит прямо на него, раскачивается на своих тоненьких пружинистых ножках и только что не смеётся вслух, только что не выговаривает:

«Да ты мне, милый, не сват, не брат».

И наступает иногда на Свата прямо рысцой.

Спокойная пожилая Лада, неподвижная, замирала, как на стойке, и наблюдала игру; она не делала ни малейшей попытки вмешиваться. Игра продолжалась и час и больше. Лада следила спокойно, как и мы, за противниками. Когда птичка начинала наступать, Лада переводила свой зоркий глаз на Свата, стараясь понять, поймает он или же птичка опять покажет ему свой длинный хвост.

Ещё забавнее было глядеть на птичку эту, всегда весёлую, всегда дельную, когда снег с песчаного яра над рекой стал сползать. Трясогузка зачем-то бегала по песку возле самой воды. Пробежит и напишет на песке строчку своими тонкими лапками. Бежит назад, а строчка, глядишь, уже под водой. Тогда пишется новая строчка, и так почти непрерывно весь день: вода прибывает и хоронит написанное. Трудно узнать, каких жучков-паучков вылавливала наша трясогузка.

Когда вода стала убывать, песчаный берег снова открылся, на нём была целая рукопись, написанная лапкой трясогузки, но строчки были разной ширины, и вот почему: вода прибывала медленно — и строчки были чаще; вода быстрей — и строчки шире.

Так по этой записи трясогузкиной лапки на мокром песке крутого берега можно было понять, была ли это весна дружная или движение воды ослаблялось морозами.

Очень мне хотелось снять аппаратом птичку-писателя за её работой, но не удалось. Неустанно она работает и в то же время наблюдает меня скрытым глазом. Увидит — и пересаживается подальше без всякого перерыва в работе. Не удавалось мне снять её и в сухих дровах, сложенных на берегу, где она хотела устроить себе гнездышко. Вот однажды, когда мы за ней охотились безуспешно с фотоаппаратом, пришёл один старичок, засмеялся, глядя на нас, и говорит:

- Эх вы, мальчики, птичку не понимаете!

И велел нам скрыться, присесть за нашим

штабелем дров. Не прошло десяти секунд, как любопытная трясогузка прибежала узнать, куда мы делись. Она сидела сверху над нами в двух шагах и трясла своим хвостиком в величайшем изумлении.

- Любопытная она, — сказал старичок, и в этом была вся разгадка.

Мы проделали то же самое несколько раз, приладились, спугнули, привели, навели аппа-

рат на одну веточку, выступающую из поленницы, и не ошиблись: птичка проскакала вдоль всей поленницы и села как раз на эту веточку, а мы её сняли.

ЛЕСНОЙ ДОКТОР

Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина лежала, и вокруг её пня было множество пустых еловых шишек. Это всё дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской и дробил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пилили лес.

— Эх вы, проказники! — сказали мы и указали им на срезанную осину. — Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?

- Дятел дырки наделал, — ответили ребята. — Мы поглядели и, конечно, спилили. Всё равно пропадёт.

Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошёл червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал её своим клювом, понял пустоту, оставляемую червём, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвёртый… Не толстый ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину.

Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея.

- Видите, — сказали мы ребятам, — дятел — это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и жила, а вы её срезали.

Пареньки подивились.

ГОСТИ

Сегодня с утра стали собираться к нам гости. Первая прибежала трясогузка, просто так, чтобы только на нас посмотреть.

Прилетел к нам в гости журавль и сел на той стороне речки, в жёлтом болоте, среди кочек, и стал там разгуливать.

Ещё скопа прилетела, рыбный хищник, нос крючком, глаза зоркие, светло-жёлтые, высматривала себе добычу сверху, останавливалась в воздухе для этого и пряла крыльями. Коршун с круглой выемкой на хвосте прилетел и парил высоко.

Прилетел болотный лунь, большой любитель птичьих яиц. Тогда все трясогузки помчались за ним, как комары. К трясогузкам вскоре присоединились вороны и множество птиц, стерегущих свои гнёзда, где выводились птенцы. У громадного хищника был жалкий вид: этакая махина — и улепётывает от птичек во все лопатки.

Неустанно куковала в бору кукушка.

Цапля взмахнула из сухих, старых тростников.

Болотная овсянка пикала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке.

Землеройка пискнула в старой листве.

И когда стало ещё теплее, то листья черёмухи, как птички с зелёными крылышками, тоже, как гости, прилетели и сели на голые веточки.

Ранняя ива распушилась, и к ней прилетела пчела, и шмель загудел, и первая бабочка сложила крылышки.

Гусь запускал свою длинную шею в заводь, доставал себе воду клювом, поплёскивал водой на себя, почёсывал что-то под каждым пером, шевелил подвижным, как на пружине, хвостом. А когда всё вымыл, всё вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, мокро сверкающий клюв и загоготал.

Гадюка просыхала на камне, свернувшись в колечко.

Лисица лохматая озабоченно мелькнула в тростниках.

И когда мы сняли палатку, в которой у нас была кухня, то на место палатки прилетели овсянки и стали что-то клевать. И это были сегодня наши последние гости.

ОКОЛО ГНЕЗДА

Сарыч, когда низко летит над лесом, никогда в это время почему-то не свистит, как обычно, а кряхтит. Этот звук у него, наверно, связан с кормлением детей, это он приближается к своему гнезду.

Почти каждая птица, появляясь с червем в носу, несмотря на это, пищит. Сегодня я наблюдал, как гаечка, не выпуская червяка, присела на сучок отдохнуть и почесала в одно мгновение о сучок попеременно обе щёки.

Рябчики выпорхнули и расселись по ёлкам и берёзкам, маленькие, с воробья, а уже отлично лётные и сторожкие, совсем как большие. Мать близко сидит на берёзе, очень сдержанно и глухо даёт им знать о себе, и когда издаёт звук, хвостик у неё покачивается.

ХЛОПУНКИ

Растут, растут зелёные дудочки; идут, идут с болот сюда тяжёлые кряквы, переваливаясь, а за ними, посвистывая, — чёрные утята с жёлтыми лапками между кочками за маткой, как между горами.

Мы плывём на лодке по озеру в тростники проверить, много ли будет в этом году уток и как они, молодые, растут: какие они теперь — летают, или пока ещё только ныряют, или удирают бегом по воде, хлопая короткими крыльями. Эти хлопунки — очень занятная публика. Направо от нас, в тростниках, зелёная стена и налево зелёная, мы же едем по свободной от водяных растений узкой полосе. Впереди нас на воду из тростников выплывают два самых маленьких чирёнка-свистунка в чёрном пуху и, завидев нас, начинают во всю мочь удирать. Но, сильно упираясь в дно веслом, мы дали нашей лодке очень быстрый ход и стали их настигать. Я уже протянул было руку, чтобы схватить одного, но вдруг оба чирёнка скрылись под водой. Мы долго ждали, пока они вынырнут, как вдруг заметили их в тростниках. Они затаились там, высунув носики между тростниками. Мать их — чирок-свистунок — всё время летала вокруг нас и очень тихо, вроде как бывает, когда утка, решаясь спуститься на воду, в самый последний момент перед соприкосновением с водой как бы стоит в воздухе на лапках.

После этого случая с маленькими чирятами впереди, на ближайшем плёсе, показался кряковый утёнок, совсем большой, почти с матку. Мы были уверены, что такой большой может отлично летать, стукнули веслом, чтобы он полетел. Но, верно, он ещё летать не пробовал и пустился от нас хлопунком. Мы тоже пустились за ним и стали быстро настигать. Его положение было много хуже, чем тех маленьких, потому что место было тут до того мелкое, что нырнуть ему некуда. Несколько раз в последнем отчаянии он пробовал клюнуть носом воду, но там ему показывалась земля, и он только время терял. В одну из таких попыток наша лодочка поравнялась с ним, я протянул руку…

В эту минуту последней опасности утёнок собрался с силами и вдруг полетел. Но это был его первый полёт, он ещё не умел управлять. Он летел совершенно так же, как мы, научившись садиться на велосипед, пускаем его движением ног, а рулём повернуть ещё боимся, и потому первая поездка бывает всё прямо, прямо, пока не наткнёмся на что-нибудь, — и бух набок. Так и утёнок летел всё прямо, а впереди него стена тростников. Он не умел ещё взмыть над тростниками, зацепился лапками и чебурахнулся вниз.

Точно так было со мной, когда я прыгал, прыгал на велосипед, падал, падал и вдруг сел и с большой быстротой помчался прямо на корову…

ТЕРЕНТИЙ

Многие думают, что до крайности трудно вырастить у себя тетерева. Раньше у меня тоже ничего не выходило, и пойманные тетеревята хирели. Но теперь я научился и вырастить у себя тетерева считаю для себя делом не очень трудным.

Сильно росистым июльским утром я пускаю собаку на то место, где водятся тетеревиные выводки. Мокрый от росы тетеревёнок боится взлететь и бежит в траве, а собака за ним потихоньку идёт. Так мы доходим до кочки. Тетеревёнок спрячется за кочку, собака станет в упор. Раздвинешь осторожно траву, заметишь пёрышки… Цап! — и в шляпу. У меня таковская шляпа.

В деревне пойманному лесному гражданину прежде всего надо найти подходящую квартиру. Ныне живущий у меня Терентий, о котором я рассказываю, вырос в подполье у милой хозяюшки нашей, Домны Ивановны. Самое главное, я считаю, на первых порах — надо бояться застудить тетеревёнка: они в это время очень зябкие и квёлые. Корм начинают есть без всяких хлопот, только надо, конечно, знать, что дать. Если совсем маленьким взять, то надо кормить муравьиными личинками. Но я таких маленьких тетеревят не брал — незачем это: с собакой я всегда могу поймать в росу и хорошо летающего, окрепшего тетеревёнка. В неволе он очень скоро привыкает к голосу. Бывало, кричишь ему:

— Терентий, Терентий! Терёха, Терёха!..

Он и бежит. Голову вытянет и ждёт. Червячка ему — он и глотнёт, другого, третьего… Чем надо кормить, знаешь по времени: я приношу с охоты тетерева и смотрю, что у него в зобу. Бывают ягоды можжевельника, брусника, черника, клюква. Зимой к корму, запасённому летом — клюква, брусника, — прибавляешь немного овса, потом больше, больше и так приучишь к этому обыкновенному корму, и тетерев живёт без всяких хлопот.

Потешно было с нынешним моим Терентием, когда я поймал его и принёс к Домне Ивановне. Мы на летнее житьё издавна ездим к этой Домне Ивановне, и я так приучил её к своему охотничьему языку, к охотничьим своим птицам, что, бывало, когда соседский петух станет забивать её петуха, она бросается на вражеского петуха с прутом и ругает его:

- У, бекас длинноносый, страшный!

Пойманного Терентия эта Домна Ивановна

устроила в подполье, и в первый день он там всё молчал. Рано утром на следующий день, когда только что стало светать, слышно мне было наверху, как он там, в подполье, забегал и стал по-своему свистать:

- Фиу, фиу!

Или по-нашему:

- Где ты, мама?

Сильней и сильней свистит:

- Фиу, фиу! (Да где же ты, наконец?)

Слышу, Домна Ивановна из кухни — как

мать отвечает сквозь сон человеческим детям:

- Милый ты мой…

И так пошло у них. Тетеревёнок внизу:

- Фиу! (Где ты, мама?)

Домна Ивановна сверху сквозь сон:

- Милый ты мой…

Потоп, видимо, тетеревёнок нашёл нашу ягоду и замолчал. А я отлично умею по-тетеревиному. Я просвистел:

- Фиу, фиу! (Где ты, мама?)

И Домна Ивановна сейчас же ответила:

- Милый ты мой…

Осенью этого Терентия, в полном чёрном пере, с хвостовыми косицами лирой и красненькими бровями, я перевёз к себе в город, пустил на чердак и всю зиму кормил овсом. Весной у меня на чердаке начался настоящий тетеревиный ток, и это так непривычно, так невероятно — в городе токующий тетерев, — что мой сосед, слесарь Павел Иванович, долго верить не хотел и думал, что это я сам, охотник, потешаю себя и бормочу по-тетеревиному.

Однажды я зазвал к себе его, велел снять сапоги. На цыпочках, босые, поднялись мы совершенно бесшумно на чердак.

- Смотрите, Павел Иванович! — прошептал я.

И позволил ему из-за своей спины посмотреть. Сам, конечно, пригнулся. Терентий, хорошо освещённый из слухового окна, ходил по чердаку кругом; на пригнутой к полу его голове горели брови ярко-красным цветком, хвост раскинулся лирой, и по-своему он пел. Эту песню свою он взял у весенней воды, когда она, переливаясь, журчит в камешках, — так хорошо! Время от времени, однако, эта прекрасная, но однообразная песня ему как бы прискучивала. Он останавливался, высоко поднимал вверх свой пурпуровый цветок на голове — прислушивался, воображая врага, и с особенным, лесным звуком «фу-фы» подпрыгивал вверх, как бы поражая невидимого противника.

Слесарь Павел Иванович не мог долго оторваться от этого дивного зрелища, и когда наконец я напомнил ему о работе, мы спустились, и на прощанье он мне сказал:

- Спасибо, спасибо, Михаил Михайлович, очень пришёлся мне по сердцу ваш Терентий.

1 2

ìåíÿ î÷åíü âîëíóåò îäíà ìûñëü: êàê áû óäåðæàòü è ðàçâèòü

òå îñîáåííîñòè ðóññêîé íàðîäíîé îõîòû, êîòîðûå òàê çàìå÷àòåëüíî ïîâëèÿëè íà òâîð÷åñòâî íàøèõ ó÷¸íûõ, ïóòåøåñòâåííèêîâ, ïèñàòåëåé, õóäîæíèêîâ, êîìïîçèòîðîâ

(Ì.Ì. Ïðèøâèí)

Ó Ìàêñèìà åñòü çàäóøåâíûé äðóã Êèðèëë. Ñîáñòâåííî çîâóò åãî Èãîðü, à ôàìèëèÿ Êèðèëëîâ, íî âñå âî äâîðå, à ïîòîì è â øêîëå ñòàëè íàçûâàòü åãî Êèðèëëîì. Êèðèëë æèâ¸ò ñ ìàòåðüþ è áðàòîì ýòàæîì íèæå, â òîì æå äîìå ÷òî è Ìàêñèì è îíè âìåñòå õîäÿò â øêîëó è îáðàòíî. È êîíå÷íî ó÷àòñÿ â îäíîì êëàññå — êàê æå èíà÷å ìîãëî áûòü!

Ãîäà äâà íàçàä, äðóçüÿ íà÷àëè âìåñòå õîäèòü â ëåñ. Òîãäà, Ìàêñèì ïî ñåêðåòó ðàññêàçàë Êèðèëëó î òîì, êàê îíè ñ îòöîì âûíîñèëè, à ïîòîì âûâîçèëè äîáûòîãî îëåíÿ èç íî÷íîãî, ñòðàøíîãî ëåñà. Êèðèëë ñëóøàë, êèâàë è äóìàë î òîì, ÷òî åìó â æèçíè íå ïîâåçëî, ïîòîìó ÷òî ó íåãî íåò îòöà, à òî÷íåå, îí ñ íèìè íå æèâ¸ò. Êîãäà Êèðèëëó áûëî ëåò äâåíàäöàòü, ïîñëå ïåðèîäà ÷àñòûõ ñêàíäàëîâ, ñë¸ç è áèòüÿ ïîñóäû, îòåö óø¸ë èç ñåìüè è çàâ¸ë ñåáå äðóãóþ æåíùèíó; âñêîðå ó íèõ ïîÿâèëèñü óæå íîâûå äåòè, äâîå ìàëü÷èê è äåâî÷êà Ïå÷àëüíàÿ èñòîðèÿ

Êèðèëë ñîâñåì íåäàâíî ïðî÷èòàë âñåãî Äæåêà Ëîíäîíà è òåïåðü ìå÷òàë, ïî÷òè áðåäèë î ñîáàêàõ, î äèêîé æèçíè è îõîòå. Îí çàâèäîâàë Ìàêñèìó ó êîòîðîãî îòåö áûë îõîòíèêîì è êðîìå òîãî áûë ñèëüíûì, ñòðîãèì è íåïüþùèì ìóæèêîì. Âñòðå÷àÿñü ñ íèì íà ëåñòíèöå, Èãîðü êàæäûé ðàç âåæëèâî çäîðîâàëñÿ, íà ÷òî äÿäÿ Ãåíà îòâå÷àë ïðîñòî Ïðèâåò, à èíîãäà ëåãêî ñïóñêàÿñü èëè âçáåãàÿ ïî ëåñòíèöå âåñåëî ñïðàøèâàë: Êàê äåëà Èãîð¸ê? è íå äîæäàâøèñü îòâåòà ñêðûâàëñÿ íà ñëåäóþùåé ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå

Íàñòóïèëà î÷åðåäíàÿ âåñíà ìîëîäîé æèçíè

êëàññå æàðêî è äóøíî è ñîëíöå ñâåòèò ïî÷òè êàê ëåòîì, íî íà óëèöå åù¸ ïðîõëàäíî, à â ïàñìóðíûå óòðà, ðàñòàÿâøèé íàêàíóíå ñíåã çàñòûâàåò ñåðûì, ïîëóïðîçðà÷íûì ïóïûð÷àòî áóãðèñòûì ëüäîì, ïî êîòîðîìó ðåçêèé ïðîíèçûâàþùèé âåòåð ãîíÿåò ñíåæíóþ êðóïó, íàïàäàâøóþ çà íî÷ü ñ íåáà

ýòîò äåíü, íà áîëüøîé ïåðåìåíêå, Ìàêñèì îòîçâàë Êèðèëëà ê îêíó è òîðæåñòâåííî ìíîãîçíà÷èòåëüíî ïðîèçíåñ: Ïîðà! Êèðèëë êèâíóë ãîëîâîé.

Äàâàé â ýòó ñóááîòó óòðîì ïðîäîëæèë Ìàêñèì. Ïðîäóêòû ÿ óæå ïðèãîòîâèë, â ïÿòíèöó âå÷åðîì ñâàðþ ëîñÿòèíû ó íàñ åù¸ ñ çèìû îñòàëàñü

Êèðèëë îïÿòü êèâíóë: À ÿ âîçüìó ÷åðåìøè ñîë¸íîé ìàìêà íåäàâíî, ãäå òî â êîîïåðàòèâíîì ìàãàçèíå êóïèëà. Ãîâîðèò âèòàìèíû

— Çàì¸òàíî ïîäòâåðäèë Ìàêñèì. Îíè ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàðàëèñü áûòü ïî-êîâáîéñêè íåìíîãîñëîâíûìè

Íà øåñòîì óðîêå, â ïÿòíèöó, íà áèîëîãèè, âñå ñèäåëè êàê ñîííûå ìóõè, ðàçìîðåííûå ñîëíöåì áüþùèì â øèðîêèå îêíà. Ìàêñèì àêêóðàòíî è ïîõîæå ïåðåðèñîâûâàë ñ äîñêè ñòðîåíèå ïàóêà, ðàñêðàñèâ ðèñóíîê öâåòíûìè êàðàíäàøàìè. Êèðèëë ïðîñòî ñèäåë è ñìîòðåë â îêíî, äóìàÿ êàêóþ-òî ñâîþ, ïðèâû÷íóþ ãðóñòíóþ äóìó.

Ëåíêà è Ìàøêà, íà ïåðåäíåé ïàðòå, ðàññìàòðèâàëè æóðíàë ìîä, â êîòîðîì äëèííîíîãèå è áîëüøåãðóäûå äåâèöû, ïðèìåðÿëè êðóæåâíîå, ðàçíîöâåòíîå íèæíåå áåëü¸. Ëåíêà óêðàäêîé ãëÿíóëà íà Êèðèëëà è óâèäåâ åãî çàäóì÷èâîå ëèöî, ïîñåðü¸çíåëà. Ïîòîì ãëÿíóëà íà äîñêó, ãäå Ìàðüÿ Ïåòðîâíà áèîëîãèíÿ, ïîïðàâëÿëà íåëîâêî è íåêðàñèâî íàðèñîâàííîãî ÷ëåíèñòîíîãîãî ïàóêà.

— ×ó÷åëî, êàêîå òî ïî÷òè âñëóõ, íåäîâîëüíûì ãîëîñîì ïðîãîâîðèëà Ëåíêà è Ìàøêà, åäâà óäåðæèâàÿ ñìåõ ôûðêíóëà è òîò÷àñ çàêðûëà æóðíàë.

Ìàðüÿ Ïåòðîâíà ïðîøëà âäîëü ðÿäîâ ïàðò, îöåíèâàÿ íàðèñîâàííîå

Ïîäîéäÿ ê Êèðèëëó, îíà îñòàíîâèëàñü: — Èãîðü, à ãäå òâîé ðèñóíîê?

— Ìàðüÿ Ïåòðîâíà ëåíèâûì ãîëîñîì, íà÷àë îïðàâäûâàòüñÿ Êèðèëë: Âû æå çíàåòå, ÿ ðèñîâàòü íå óìåþ, è ïîòîì åñëè áû ýòî áûë îëåíü èëè ìåäâåäü?

Ìàðüÿ Ïåòðîâíà, ïîêà÷àëà ãîëîâîé, ïîïðàâèëà ïðè÷¸ñêó ïðàâîé ðóêîé: À òû ïîïðîáóé

— ß óæå ïðîáîâàë òàê æå ëåíèâî îòâåòèë Êèðèëë íî ó ìåíÿ ïîëó÷èëñÿ êàêîé òî ñëîí ñî ìíîãèìè íîãàìè

Ëåíêà óñëûøàâ ýòî ôûðêíóëà è êëàññ ñëåãêà õîõîòíóë. Ìàðüÿ Ïåòðîâíà ïîøëà äàëüøå ïî ðÿäàì, ïîñîâåòîâàâ Êèðèëëó: À òû ïîïðîáóé, âñ¸ — òàêè

Âñêîðå çàçâåíåë çâîíîê è ïîêà Ìàðüÿ Ïåòðîâíà ñîáèðàëà ñâîè ó÷åáíèêè, êëàññíûé æóðíàë, ëèñòû è ëèñòî÷êè, ðåáÿòà, õëîïàÿ êðûøêàìè ïàðò çàòîðîïèëèñü — áûë ïîñëåäíèé óðîê ïÿòíèöû è âñå, ïðåäâêóøàÿ äâà ñâîáîäíûõ îò øêîëû äíÿ òîðîïèëèñü äîìîé.

Íà øêîëüíîì êðûëüöå, óêðûòîì îò âåòðà çäàíèåì áûëî òåïëî, íî âûéäÿ çà îãðàäó øêîëû, Ìàêñèì è Êèðèëë ïî÷óâñòâîâàëè õîëîäíûé âåòåð. Ìàêñèì ïåðåä¸ðíóë ïëå÷àìè, çàïàõíóëñÿ ïîïëîòíåå è ïðîãîâîðèë ðåøèòåëüíî: Ïîéä¸ì â äàëüíåå çèìîâüå, íà Êóðìó.

Êèðèëë, ñíîâà ìîë÷à êèâíóë

Âî äâîðå èõ äîìà, âåòåð êðóòèë ïûëü è îáðûâêè áóìàãè, íà ñåêóíäó ïðåêðàùàëñÿ, ÷òî ïîòîì äóòü è çàêðóòèòü âèõðü ñ äðóãîé ñòîðîíû.

Ñíåã âî äâîðå ñòàÿë âîò óæå êàê âòîðóþ íåäåëþ, íî â îêíî Ìàêñèì âèäåë, ÷òî íà âîäîõðàíèëèùå, íà òîëñòîì ëüäó ñèíååò ñïðåññîâàííûé âåòðîì ñíåã è íà ñêëîíå áëèæàéøåãî õîëìà, áóãðèòñÿ ñåðûé ñóãðîá.

— Íàäî áóäåò íàäåòü ðåçèíîâûå ñàïîãè ïîäóìàë Ìàêñèì ïðåäñòàâëÿÿ, êàê íà êóðìèíñêîé äîðîãå, ê ïîëóäíþ îòòàåò ãðÿçü è íà÷í¸ò õëþïàòü ïîä íîãàìè

Âå÷åðîì, óëîæèâ ïðîäóêòû, ìÿñî, ñâèòåð, êîòåëêè è êðóæêó-ëîæêó â ðþêçàê, Ìàêñèì, ñ àíòðåñîëåé äîñòàë ðåçèíîâûå ñàïîãè è íà ïîëó, èç ñòàðîãî øåðñòÿíîãî ïîêðûâàëà íà÷àë êðîèòü ïîðòÿíêè.

Îòåö, âåðíóâøèñü èç ãàðàæà, êóäà êàæäûé âå÷åð ñòàâèë ñâîþ ìàøèíó, ñåë óæèíàòü è êàê áû ìåæäó ïðî÷èì ñïðîñèë: — Äàëåêî ñîáèðàåòåñü?

— Íà Êóðìó ïîéäåì óâåðåííî îòâåòèë Ìàêñèì

Îòåö ïðîäîëæèë ÷åðåç ïàóçó: — Âû òîëüêî â âîñêðåñåíüå ê âå÷åðó âîçâðàùàéòåñü. Ó ìåíÿ âåäü ïîñëåçàâòðà äåíü ðîæäåíèÿ

— Õîðîøî ïàïà ïîäòâåðäèë Ìàêñèì è íà÷àë ÷èñòèòü ñòàðåíüêóþ äâóñòâîëêó øåñòíàäöàòîãî êàëèáðà, êîòîðóþ îòåö îòäàë åìó åùå äâà ãîäà íàçàä, êîãäà ñûíó èñïîëíèëîñü øåñòíàäöàòü

Óòðî áûëî âåòðåíûì è íåïðèâåòëèâûì. Ñåðûé ñâåò, åäâà ïðîáèâàëñÿ ÷åðåç ìíîãîñëîéíûå îáëàêà, íèçêî è áûñòðî ñêîëüçèâøèå ïî íåáó

Ïîïèâ ÷àþ â òèõîé êóõíå, Ìàêñèì áåç ïðèâû÷êè äîëãî îáóâàëñÿ — ïîðòÿíêè áûëè òîëñòûå è íîãè íå õîòåëè âëåçàòü â ñàïîãè. Ïîâåñèâ íà øåþ äâåíàäöàòèêðàòíûé îòöîâñêèé áèíîêëü, Ìàêñèì ñïðÿòàë â ðþêçàê ðàçîáðàííîå è çàìîòàííîå â òðÿïêó ðóæü¸, îò÷åãî âåðõíèé êëàïàí ñòàë òîð÷êîì, îñòðûì áóãðîì, à äíèùå ñòó÷àëî îá ïîë æåëåçîì ñòâîëîâ

«Íè÷åãî, äëÿ âñåõ, ìû áóäòî ïðîñòûå òóðèñòû» ïîäóìàë Ìàêñèì.

Îí çàëîæèë íåñêîëüêî ïàòðîíîâ â ïàïêîâûõ ãèëüçàõ â ïîëèýòèëåíîâûé ìåøîê è ñïðÿòàë èõ â áîêîâîé êàðìàí ðþêçàêà.  íàëè÷èè áûëè äâå äðîáè, òðè êàðòå÷è è äâå ïóëè.

«Õâàòèò ïðî ñåáÿ îòìåòèë Ìàêñèì è ñ òðóäîì âäåë ïëå÷è â ðþêçà÷íûå ëÿìêè. Âûïðÿìèâøèñü, ðåçêî ïîäâèãàë ñïèíîé, ðàçìåùàÿ âåùè â ðþêçàêå ïîóäîáíåå è ñòàðàÿñü íå øóìåòü çàêðûë çà ñîáîé äâåðü êâàðòèðû íà êëþ÷ ðîäèòåëè åù¸ ñïàëè.

Ñïóñòèâøèñü íà ýòàæ, îí ïîñêðåá íîãòÿìè äâåðü Êèðèëëîâîé êâàðòèðû è òîò òîò÷àñ îòâîðèë, áóäòî æäàë ñòóêà çà äâåðüþ.

Ãîòîâ? — òèõî ñïðîñèë Ìàêñèì, áîëüøå äëÿ ïîðÿäêà è Êèðèëë âìåñòî îòâåòà êèâíóë. Íà íîãàõ ó íåãî áûëè ðåçèíîâûå ñàïîãè ñ êîðîòêèìè ãîëÿøêàìè, à ðþêçà÷îê áûë ðàçìåðàìè ìåíüøå ñðåäíåãî è íàáèò, êàê ôóòáîëüíûé ìÿ÷. Ìàêñèì, îãëÿäåâ òîâàðèùà òîëüêî êðÿêíóë, íî íè÷åãî íå ñêàçàë è äðóçüÿ îòïðàâèëèñü.

Ïðîéäÿ ïóñòûðü, ìåæäó ïîñ¸ëêàìè, íà êîòîðîì, ìåñòàìè ðîñëè æèäåíüêèå êóñòû è îäèíîêèå îñèíêè, ïîòîì ïî íèæíåé ê âîäîõðàíèëèùó óëèöå äîøëè äî ïîäíîæèÿ õîëìà è íà÷àëè ïîäíèìàòüñÿ â ãîðó, ñ âåðøèíû êîòîðîé óâèäåëè ïàíîðàìó, ïîðîñøèõ áåðåçíÿêàìè è ñîñåíêàìè õîëìîâ è çàëèâ âîäîõðàíèëèùà âíèçó, åù¸ ïîëíîñòüþ ïîêðûòûé ëüäîì è ñíåãîì

— À ñíåãó òî åù¸ ìíîãî óäèâèëñÿ Êèðèëë è Ìàêñèì íåîïðåäåë¸ííî ïðîòÿíóë: — Ì-äàà

Íà õîëìå, ñâåðíóëè íàïðàâî, è âûøëè íà ïðÿìóþ äîðîãó óáåãàþùóþ âäàëü, ñ ãîðêè íà ãîðêó, ìèìî áåçëþäíîãî ïîñëå çèìû ñàäîâîäñòâà

Ïîäóë õîëîäíûé âåòåð, è ïðèÿòåëè íàòÿíóëè íà óøè âÿçàíûå øàïî÷êè.

Ýõ, êðàñîòà! íàêîíåö âîçðàäîâàëñÿ Ìàêñèì, ïîñëå äîëãîé ñóåòû è òîëêîòíè ñáîðîâ. Êèðèëë êèâíóë — «Õîðîøî áóäåò ïîäóìàë îí.  ëåñó ñåé÷àñ íèêîãî íåò

Ìîæåò óäàñòñÿ êîãî-íèáóäü ïîäñòðåëèòü

Íó õîòÿ áû ðÿá÷èêà èëè òåòåðåâà

»

Îí ïðè êàæäîì óäà÷íîì ñëó÷àå ñòàðàëñÿ âûñòðåëèòü èç Ìàêñèìîâà ðóæüÿ è ïîïàäàë â ñòîÿùèå áóòûëêè, äàæå ÷àùå ÷åì Ìàêñèì.

Îí áûë êðóïíûì è ñèëüíûì þíîøåé, è ìûøöû íà ðóêàõ è íîãàõ íà÷èíàëè áóãðèòüñÿ, à ïîñëå â÷åðàøíåé òðåíèðîâêè â çàëå, íåìíîãî ïîáàëèâàëè íîãè — ýíåðãèÿ ìîëîäîñòè òðåáîâàëà âûõîäà.

— Ìàìêà ìíå òåðìîñ ñ ëèìîííûì ÷àåì â ðþêçàê çàòîëêàëà ïðîèçí¸ñ Êèðèëë íåîæèäàííî, äàæå äëÿ ñàìîãî ñåáÿ, è ñãëîòíóë ñëþíó. Îí íå óñïåë ïî íàñòîÿùåìó ïîçàâòðàêàòü è íåñìîòðÿ íà ðàííèé ÷àñ, óæå õîòåë åñòü

— Ìû êàê íà êóðìèíñêóþ äîðîãó âûéäåì, ñâåðí¸ì íà îáî÷èíó ðàñïîðÿäèëñÿ Ìàêñèì. Òàì ïðèâàë óñòðîèì, ÷àþ ïîïü¸ì è ìÿñà ñ õëåáîì ïîåäèì

Äðóçüÿ âçáîäðèëèñü, è âåñåëî çàøàãàëè âïåð¸ä, øèðîêî ðàçìàõèâàÿ ðóêàìè è îæèâë¸ííî ïåðåãîâàðèâàÿñü

Ñîëíöå ïðîáèëîñü ñêâîçü îáëàêà è ñòàëî çàìåòíî ñâåòëåå è òåïëåå. Ôèãóðû þíîøåé, óäàëÿÿñü, ñòàíîâèëèñü âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå è íàêîíåö ñêðûëèñü çà ïîâîðîòîì.

Ïîäíÿâøèñü íà ãðåáíåâóþ äîðîãó, ïîêðûòóþ óêàòàííûì ãðàâèåì, óäèâèëèñü çàñíåæåííîé ïàíîðàìå îòêðûâàþùåéñÿ âïåðåäè è ïî áîêàì. Îòòóäà, èç ëåñèñòûõ ñèíåâàòûõ äàëåé, ïîâåÿëî õîëîäîì, õîòÿ íà äîðîãå ñíåãà óæå íå áûëî è êîå — ãäå áëåñòåëè ëóæèöû âîäû.

— À âåäü â ãîðîäå ñíåã ñîø¸ë íåäåëè äâå íàçàä ïðîêîììåíòèðîâàë Ìàêñèì.

Äàà-à — ïðîòÿíóë Êèðèëë è íàòÿíóë ïîïëîòíåå íà ïëå÷è øòîðìîâêó.

Øëè åù¸ áîëüøå ÷àñà è êîãäà ñâåðíóëè íà ïðîñ¸ëîê, òî ïîäíÿëèñü íà ãîðêó è ñîéäÿ ñ äîðîãè ìåòðîâ äâàäöàòü, ñäåëàëè îñòàíîâêó. Óñåâøèñü íà âàëåæèíó, ðàçâåëè êîñò¸ð÷èê äëÿ òåïëà è íàëèâ èç òåðìîñà ãîðÿ÷èé, àðîìàòíî ïàðÿùèé ÷àé, ïåðåêóñèëè áóòåðáðîäàìè ñ ìÿñîì.

Ìàêñèì, ïåðåæ¸âûâàÿ âêóñíûé õëåá ñ òîëñòûì ëîìò¸ì âàð¸íîé ñîõàòèíû, íà÷àë âñïîìèíàòü ñâîþ, íåäàâíþþ åù¸, îõîòíè÷üþ èñòîðèþ.

— Ìåíÿ ñþäà ïåðâûé ðàç ïðèâ¸ë äÿäüêà, êîãäà ìíå áûëî øåñòü ëåò. ß ïîìíþ, êàê îí, ïî äîðîãå, âñ¸ âðåìÿ âîñõèùàëñÿ ìîèìè áûñòðûìè êèðçîâûìè ñàïîãàìè

Ìàêñèì çàñìåÿëñÿ.

— À òàì ïîä ãîðîé — Ìàêñèì ïîêàçàë ðóêîé âïåð¸ä ìû ñâåðíóëè íàïðàâî, è óøëè ê ðå÷êå Êàÿ, ãäå è çàíî÷åâàëè íà âûñîêîì áåðåãó, â ñîñíÿêå… ß ïîìíþ, êàê âå÷åðîì ñèäåëè ó êîñòðà è ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ïî ñòâîëó â òåìíîòå ïîëç¸ò áåëêà, à äÿäüêà ïîääàêèâàë è âåñåëî ñìåÿëñÿ

Òîãäà åù¸ ñ íàìè áûëà åãî ñîáàêà Êó÷óì. Ìû èç — ïîä íå¸, íà ñëåäóþùåå óòðî, ãëóõàðÿ ñòðåëèëè

Ìàêñèì ïîìîë÷àë, âñïîìèíàÿ ïîäðîáíîñòè

Êèðèëë ñ àïïåòèòîì æåâàë âàð¸íóþ ñîõàòèíó è ïðèâû÷íî ðàçìûøëÿë: — Ìàêñó õîðîøî. Ó íåãî è îòåö è äÿäüêà îõîòíèêè, à ó ìåíÿ äàæå îò÷èìà íåò

Îí äîïèë ÷àé, ñòðÿõíóë êðîøêè ñî øòàíîâ è ïðî ñåáÿ ïîäûòîæèë: «À ìîæåò ýòî è ê ëó÷øåìó, ÷òî îò÷èìà íåò. Ìû ñ ìàìêîé, çàòî òèõî, ñïîêîéíî æèâ¸ì

»

Îòäîõíóâ, ñîáðàëè ïðèïàñû â ðþêçàêè è îòïðàâèëèñü äàëüøå

×åì áîëüøå îíè óõîäèëè âïåð¸ä, îò ãîðîäà, òåì áîëüøå â ëåñó è äàæå íà îáî÷èíàõ, ñòàíîâèëîñü ñíåãà, è òåì ñâåòëåå ñòàíîâèëîñü âîêðóã. Ñîëíöå, âäðóã, îñâîáîäèëîñü îò òó÷ è áåðåçíÿêè, ñòàëè òåïëî êîðè÷íåâîãî öâåòà, êàêèìè îíè áûâàþò òîëüêî ðàííåé âåñíîé, ñ íàáóõøèìè óæå ïî÷êàìè

Íåñìîòðÿ íà õîëîä è ñíåã, âåñíà óæå ñòó÷àëàñü â ïîëóîòêðûòûå äâåðè çèìíåãî ëàíäøàôòà

«Êðàñêè — òî àêâàðåëüíûå äóìàë Ìàêñèì, ðàçìåðåííî øàãàÿ ïî ïðàâîé îáî÷èíå ãðÿçíîé äîðîãè åù¸ ìåñÿö è âñ¸ çàöâåò¸ò. À áàãóëüíèê ôèîëåòîâî çàäûìèòñÿ óæå íåäåëè ÷åðåç äâå

»

Îí âñïîìíèë íåîáû÷íî ÿðêîå, ôèîëåòîâî — ÷èñòîå ñâå÷åíèå öâåòóùåãî áàãóëüíèêà ðîäîäåíäðîíà ïî íàó÷íîìó, íà ôîíå áåëûõ áåð¸ç. «À âåäü ãîâîðÿò, ÷òî, â þæíûõ ñòðàíàõ, ðîäîäåíäðîíû èìåþò áîëüøèå öâåòû è èç — ïîä ðàçíîöâåòíûõ ñîöâåòèé íå âèäíî çåë¸íîé ïðîäîëãîâàòîé ëèñòâû». Îí âñïîìíèë êàðòèíû ôðàíöóçñêîãî õóäîæíèêà èìïðåññèîíèñòà Ìàíå çàìå÷àòåëüíûé öâåòíèê íà ôîíå ñòàðèííîãî äâîðöà.

«À ó íàñ òîæå íå õóæå âèä ïðåäñòàâèë îí, — îñîáåííî åñëè ñìîòðåòü ñíèçó íà ïîêðûòóþ ôèîëåòîâîé äûìêîé ãîðó».

Íåìíîãî íå äîõîäÿ äî ñâîðîòà íà Ñêèïèäàðêó, âñïóãíóëè ñ îáî÷èíó, êðóïíîãî, ÷¸ðíîãî ãëóõàðÿ, êîòîðûé ïîëåòåë íèçêî, âäîëü äîðîãè è âñêîðå ñåë íà íèçêóþ, ïóøèñòóþ ñîñíó. Îòîéäÿ â êóñòû, íà îáî÷èíó, äðóçüÿ îáñóäèëè ñèòóàöèþ. Ìàêñèì íåðâíè÷àÿ, òîðîïëèâî ñêèíóë íà çåìëþ ðþêçàê, äîñòàë è ñîáðàë ðóæü¸, à Êèðèëë â ýòî âðåìÿ, â ïðîãàë ìåæäó âåòîê êóñòàðíèêà, ðàññìîòðåë ñîñíó è ãëóõàðÿ â Ìàêñèìîâ áèíîêëü.

— Âèæó ðàäîñòíî, íî íåãðîìêî ïðîèçí¸ñ îí. — Ñèäèò íà âåòêå â ïîëäåðåâà. Âèæó êàê ó íåãî õâîñò øåâåëèòñÿ.

Ìàêñèì, çàðÿäèâ äâóñòâîëêó êðóïíîé äðîáüþ è ïðÿ÷àñü çà äåðåâüÿìè, îñòîðîæíî ñòóïàÿ, ïîø¸ë âïåð¸ä.

×åðåç êàêîå òî âðåìÿ, Êèðèëë óâèäåë, ÷òî ãëóõàðü ðàçâåðíóëñÿ íà âåòêå è ñòàë ñìîòðåòü â ñòîðîíó ïðèáëèæàþùåãîñÿ Ìàêñèìà, êðàäóùåãîñÿ çà äåðåâüÿìè óæå íà ðàññòîÿíèè âûñòðåëà. Ãëóõàðü âäðóã íàñòîðîæèëñÿ è ðàññåðäèëñÿ îäíîâðåìåííî, è çàñêðèïåë ãðîìêî, òàê, áóäòî æåëåçîì ïî æåëåçó ïðîâåëè, à ïîòîì, íåñêîëüêî ðàç ãîðòàííî êðÿêíóë.

ýòîò ìîìåíò, Ìàêñèì íå òîëüêî óñëûøàë ãëóõàðÿ, íî è óâèäåë åãî, ïîòîìó ÷òî âî âðåìÿ ñêðèïåíèÿ ãëóõàðü äâèãàëñÿ. Ìàêñèì íà÷àë ìåäëåííî ïîäíèìàòü ñòâîëû ðóæüÿ

Ãëóõàðü âûòÿíóë øåþ ñîáðàëñÿ óëåòàòü, íî òóò ãðÿíóë âûñòðåë è òÿæ¸ëàÿ ïòèöà ñ ãëóõèì ñòóêîì óïàëà íà çåìëþ. Ìàêñèì íå óäåðæàâøèñü ïîáåæàë ê ñîñíå, à Êèðèëë, çàáðàâ åãî ðþêçàê, çàøàãàë çà íèì.

Ïîäîéäÿ, îí óâèäåë áîëüøóþ ÷¸ðíóþ ïòèöó ñ äëèííîé øååé, ñ çåëåíîâàòûìè, îòáëåñêèâàþùèìè ïåðüÿìè íà íåé. Øåþ âåí÷àëà óãëîâàòàÿ, êîñòèñòàÿ ãîëîâà, ñ çåëåíîâàòî áåëûì, êðþ÷êîâàòûì êëþâîì è ÿðêî àëûìè, ñëîâíî âûøèòûìè áðîâÿìè íàä ìàëåíüêèìè ãëàçêàìè, óæå ïðèêðûòûìè ñåðîé ïëåíî÷êîé.

ß íå âåðèë, ÷òî ïîïàäó âçâîëíîâàííî ïðîêîììåíòèðîâàë Ìàêñèì óæ î÷åíü âñ¸ ëåãêî è áûñòðî ïîëó÷àëîñü è ïîäíÿë ïòèöó. Áîëüøèå ÷¸ðíûå êðûëüÿ ãëóõàðÿ îáâèñëè, ãîëîâà ñêëîíèëàñü íà áîê, à ðèôë¸íûå, êîãòèñòûå, ñëîâíî ïëàñòìàññîâûå ëàïû ïî÷òè äîñòàâàëè äî çåìëè, õîòÿ Ìàêñèì äåðæàë ïòèöó íà óðîâíå ïîÿñà.

— Ïîâåçëî ïîäòâåðäèë Êèðèëë ïîëþáîâàâøèñü íà òðîôåé åù¸ íåêîòîðîå âðåìÿ. Ïîòîì, çàïèõíóëè ãëóõàðÿ â ðþêçàê Ìàêñèìà: Ñâàðèì âå÷åðîì ïîîáåùàë Ìàêñèì

È ïîøëè äàëüøå, âåñåëî ïåðåãîâàðèâàÿñü

Îáåäàëè ÷àñà â ÷åòûðå, óæå íà áåðåãó ðå÷êè Îëû, ðÿäîì ñ ìîñòîì, íà íåáîëüøîì, ñóõîì ñîñíîâîì âçãîðêå, êîòîðûé ñòîÿë ñêëîíîì íàïðîòèâ âûñîêîãî ñîëíöà è áûë õîðîøî ïðîãðåò âåñåííèìè ëó÷àìè. Çäåñü ìåñòàìè ñíåã óæå ñòàÿë è îõîòíèêè ìèãîì ðàçâåëè áîëüøîé êîñò¸ð, ñõîäèëè çà âîäîé íà ðå÷êó, ïîñòàâèëè êèïÿòèòü ÷àé.

Øèðîêîå áîëîòî óõîäèëî ñïðàâà íàëåâî âäîëü ðå÷íîé äîëèíû, è ÷óòü äàëüøå, ïîéìà çàðîñøàÿ èâíÿêîì è ìåëêèìè, ãóñòûìè êóñòàðíèêàìè, íåçàìåòíî ñâîðà÷èâàëà ê áîëüøîìó çàëèâó. ×óòü íèæå, Îëà âïàäàëà â Êóðìó, êîòîðàÿ áûëà ïðîäîëæåíèåì îäíîèì¸ííîãî áîëüøîãî, äåñÿòèêèëîìåòðîâîãî çàëèâà âîäîõðàíèëèùà.

Ðåáÿòà, íå òîðîïÿñü ïîîáåäàëè, ïîïèëè àðîìàòíîãî ÷àþ, êîòîðûé Ìàêñèì ïî îòöîâñêè çàïðàâèë ñìîðîäèííûìè âåòî÷êàìè — îò ïîõîäà äî ïîõîäà îíè ëåæàëè â êàðìàíå åãî øòîðìîâêè

Îò ãîðîäà óøëè óæå ïî÷òè íà äâàäöàòü êèëîìåòðîâ è íîãè, ñ íåïðèâû÷êè ãóäåëè îò óñòàëîñòè. Îäíàêî âïåðåäè áûë åù¸ äîëãèé âåñåííèé âå÷åð è ðåáÿòà ðàäîâàëèñü, ÷òî íàêîíåö-òî ïîïàëè â íàñòîÿùèå òà¸æíûå ìåñòà è âìååñòå âíóòðåííå íàñòîðîæèëèñü, ïåðåéäÿ ïîëóðàçðóøåííûé ìîñò ÷åðåç Îëó — òóò íà÷èíàëàñü äèêàÿ òàéã!

Âûéäÿ íà äîðîãó, èäóùóþ âäîëü ïðîòèâîïîëîæíîãî áåðåãà ðå÷íîãî áîëîòà, óâèäåëè íà ñíåãó ñëåäû èçþáðà áûêà, êàê îïðåäåëèë Ìàêñèì, êîòîðîãî îòåö äàâíî ó÷èë ðàçáèðàòüñÿ â ñëåäàõ.

— Ìåíÿ ïàïàøà ó÷èë ðàçëè÷àòü ìàòêó îò áûêà îí íàêëîíèëñÿ ïîáëèæå ê ñëåäó.

— Ó áûêà êîïûòî áîëüøîå è ïîêðóãëåå ïîêàçûâàë îí, ìåðÿÿ ñëåäû ïàëüöàìè è ëàäîíüþ. Ïîòîì, ñêîâûðíóâ ñíåã èç — ïîä ñëåäà äîáàâèë íåäàâíî õîäèë. Ìîæåò áûòü ýòîé íî÷üþ

Âèäèøü, ñíåæíûé áîðòèê ó ñëåäà åù¸ ìÿãêèé. Íå óñïåë çàëåäåíåòü.

Ñëåä åùå, êàêîå — òî âðåìÿ ø¸ë âäîëü äîðîãè, à ïîòîì ñâåðíóë â ãîðó è ïîø¸ë ââåðõ ïî ðàñïàäêó.

Ðåáÿòà ïîøëè äàëüøå, îáîãíóëè âûñîêèé ñîñíîâûé ìûñ, ïîëóêðóãîì âäàâàâøèéñÿ â äîëèíó Êóðìû.

Òóò óæå êèëîìåòðà ïîëòîðà îñòàëîñü — óñïîêîèë Ìàêñèì, íà÷èíàþùåãî ñäàâàòü Êèðèëëà è òîò êèâíóë â îòâåò.  ýòèõ ìåñòàõ, ãîä íàçàä, îíè óæå ïîáûâàëè îäèí ðàç è òîãäà, ýòà ðå÷íàÿ äîëèíà ïîêàçàëàñü Êèðèëëó äðåìó÷åé òàéãîé.

Ê çèìîâüþ ïîäîøëè óæå ÷àñîâ îêîëî øåñòè âå÷åðà. Çàìåòíî ïîõîëîäàëî è íà íåáå ïîÿâèëèñü ñåðûå òó÷êè.

Ñáðîñèâ ðþêçàêè íà çåìëþ, îíè íåìíîãî ïîõîäèëè âîêðóã, ðàçìèíàÿ óñòàâøèå ñïèíû, ïîòîì çàãëÿíóëè âíóòðü. Èç çèìîâüÿ ïàõíóëî ñûðûì õîëîäîì.

Îòåö, ýòî çèìîâüå «ëåäíèêîì» íàçûâàåò, — óòâåðäèòåëüíî êèâàÿ ãîëîâîé ñêàçàë Ìàêñèì.

Ïàïàøà, êàê — òî ðàññêàçûâàë, ÷òî îíè çäåñü, íåäàëåêî, ìåäâåäÿ äîáûëè íà áåðëîãå… Êèðèëë óæå ñëûøàë ýòó èñòîðèþ, íî ãîòîâ áûë ñíîâà è ñíîâà ðàçáèðàòü ïîäðîáíîñòè òîé ñëàâíîé îõîòû. «Òóò ñîâñåì äðóãîé ìèð äóìàë îí ïðèíèìàÿñü êîëîòü íàéäåííûì ïîä êðûøåé, òîïîðîì, íàïèëåííûå äåðåâÿííûå ÷óðêè, ñëîæåííûå â ïîëåííèöó ó áîêîâîé ñòåíêè.

Çäåñü, ìû â íàñòîÿùåé òàéãå. È äàæå ìåäâåäè, ìîãóò íà íàñ íàïàñòü». Îí ïåðåä¸ðíóë ïëå÷àìè íå î÷åíü ïóãàÿñü ýòîãî ôàêòà

Âåäü èõ áûëî äâîå, à âäâî¸ì ñ õîðîøèì äðóãîì, íè÷åãî íå ñòðàøíî. — È ïîòîì, âåäü Ìàêñèì óæå îïûòíûé îõîòíèê

»

Çàòîïèâ ïå÷êó â çèìîâüå, ðàçîæãëè áîëüøîé êîñò¸ð íà óëèöå, ñèäåëè íà ÷óðêàõ ó êîñòðà è âàðèëè äîáûòîãî äí¸ì ãëóõàðÿ, êîòîðîãî Ìàêñèì îáîäðàë êàê áåëêó. Êîæà áûëà òîëñòîé è ïåðüÿ îñòàâàëèñü â íåé, êàê ìåõ. Âñÿ îïåðàöèÿ ïðîäîëæàëàñü ñ÷èòàííûå ñåêóíäû, â òî âðåìÿ êàê íà âûùèïûâàíèå ïåðüåâ ïîíàäîáèëîñü áû îêîëî ïîëó÷àñà

Ñîëíöå âñêîðå ñïðÿòàëîñü íà çàïàäå çà ñîñíÿê, íî ñóìåðêè åù¸ äîëãî íå ïðèõîäèëè è êàçàëîñü, ÷òî äåíü òàêîé äëèííûé è íèêîãäà íå çàêîí÷èòñÿ.

çèìîâüå ñòàëî òåïëî è äàæå âëàæíî æàðêî è ïîýòîìó, îòêðûëè äâåðè, ïðîäîëæàÿ òîïèòü ïå÷êó

Åëè ñâàðåííîãî ãëóõàðÿ íà óëèöå, ó êîñòðà, óäîáíî óñòðîèâøèñü íà ïîäñòèëêå è ðàññëàáëåííî âçäûõàÿ îò óñòàëîñòè

òî âðåìÿ, êîãäà íà÷àëè ïèòü ÷àé, óæå â òåìíîòå, ïðè ÿðêî êðàñíîì ïëàìåíè áîëüøîãî êîñòðà, Ìàêñèì âäðóã íàñòîðîæèëñÿ, äîëãî âñìàòðèâàëñÿ â ÷àùó ëåñà, çà çèìîâüåì è ïîòîì ø¸ïîòîì, äðîæàùèì ãîëîñîì ïðîèçí¸ñ: — Òàì

Òàì, êòî òî õîäèò!!!

Êèðèëë, âñòàë íà íîãè, çàòàèë äûõàíèå è òîæå óñëûøàë, êàê íåäàëåêî òðåñíóëà ïîä ÷üåé òî òÿæ¸ëîé íîãîé âåòêà. Îí ìîë÷à âçÿë â ðóêè òîïîð, à Ìàêñèì ñíÿë ðóæü¸ ñ ãâîçäÿ, íà ïåðåäíåé ñòåíêå äîìèêà, íàøàðèë äðîæàùèìè ðóêàìè ïàòðîíû â ðþêçàê, ïåðåçàðÿäèë äðîáü íà ïóëè. Ïîòîì, äîñòàë îòòóäà æå, èç áîêîâîãî êàðìàíà, ôîíàðèê.

Îíè, ñòàðàÿñü áûòü êàê ìîæíî áëèæå äðóã ê äðóãó, ñòóïèëè â òåìíîòó, çà çèìîâüå, ñâåòÿ óçêèì ëó÷èêîì ñâåòà ÷óòü ââåðõ è âïåð¸ä, âñ¸ âðåìÿ, íàòûêàÿñü ýòèì ëó÷èêîì íà áëèæíèå âåòêè ñîñåí è êóñòîâ îëüõè.  ýòî âðåìÿ, çà êóñòàìè ñíîâà ÷òî òî òðåñíóëî, è êàê ïîêàçàëîñü Ìàêñèìó, òàì ÷àñòî è ãóëêî çàñòó÷àëè ïî ìåðçëîé çåìëå êîïûòà.

— Ôó, ÷¸ðò! âûäîõíóë îí. Ýòî, íàâåðíîå, êàáàíû

Èõ ìíîãî çäåñü

Êèðèëë òîæå ñ îáëåã÷åíèåì ïåðåâ¸ë äûõàíèå: — ß

ÿ äóìàë ýòî ìåäâåäü ïðèçíàëñÿ îí è çàñìåÿëñÿ. Ìàêñèì ðàçðÿæàÿ îáñòàíîâêó òîæå íåðâíî õèõèêíóë. Ïðîéäÿ ÷óòü äàëüøå, â ñâåòå ôîíàðÿ óâèäåëè ñâåæèå ñëåäû è äàæå ðàçëè÷èëè íåðîâíûå îòïå÷àòêè êîïûò.

Âîçâðàòèâøèñü, äîëãî ñèäåëè ó êîñòðà, óñïîêàèâàÿñü è ïîäñìåèâàÿñü íàä ñâîèìè ñòðàõàìè. Ìàêñèì ïåðåäàë ðàññêàç îòöà, êîòîðûé âñïîìèíàë, ÷òî êàê òî îñåíüþ, åù¸ ïî ÷åðíîòðîïó, êàáàíû ïîäîøëè ê ëåäíèêó, êîãäà çäåñü áûë îòöîâñêèé Âàëåòêà êðóïíàÿ ðûæàÿ ëàéêà è êàê òîò, âíà÷àëå òîæå èñïóãàëñÿ, áóõàë â òåìíîòó, à ïîòîì êèíóëñÿ çà êàáàíàìè, êîòîðûå òîïî÷à êîïûòàìè óáåæàëè â ÷àùó.

Óæå íî÷üþ ïåðåøëè â çèìîâüå è çàñíóëè òîëüêî â äâåíàäöàòîì ÷àñó, ðàçäåâøèñü ïî÷òè äîãîëà òàê æàðêî áûëî âíóòðè. ×àñà ÷åðåç äâà, âíîâü ïîõîëîäàëî è Êèðèëë ïðîñíóâøèñü, îäåëñÿ, çàíîâî ðàñòîïèë ïå÷êó è óñíóë óæå äî óòðà ãëóáîêèì, ðîâíûì ñíîì.

Ðàííèì óòðîì, Êèðèëë ñêâîçü ñîí ñëûøàë êàê ïðîñíóëñÿ Ìàêñèì, ïîêðÿõòåë, ïîäíÿëñÿ ñ íàð, îáóë ñàïîãè, îäåëñÿ, âûøåë íà óëèöó, ïîòîì ðàñòîïèë ïå÷êó…

Çàñíóë Êèðèëë ñíîâà óæå îò óþòíîãî ÷óâñòâà ïîêîÿ è òåïëà, ïîâåÿâøèì îò ðàñêàëèâøåéñÿ, â î÷åðåäíîé ðàç, ïå÷êè…

Óæå ïðè ïîëíîì ñâåòå, Êèðèëë åù¸ ðàç âûõîäèë èç çèìîâüÿ, êîãäà ðàçáåæàâøèéñÿ âåòåð, ïðè ñåðîì îáëà÷íîì íåáå, ñ øóìîì è ñêðèïîì ðàñêà÷èâàë ìðà÷íûå ñîñíû.

«Ïîòåïëåíèå ïîäóìàë îí, çåâàÿ çàêðûë äâåðè çèìîâüÿ, çàëåç íà íàðû, ïîóäîáíåå óñòðîèëñÿ è ïðîäîëæèë ñîí — â÷åðà îíè âñ¸ òàêè ñèëüíî óñòàëè…

Ìàêñèì, íå ïðîñûïàÿñü ñîïåë íàêðûâøèñü ñ ãîëîâîé ðâàíûì, ïûëüíûì îäåÿëîì

Ïðîñíóëèñü ïîçäíî, âûéäÿ èç çèìîâüÿ ïî÷óâñòâîâàëè ïëîòíûå ïîðûâû âëàæíîãî âåòðà, ïîõîõàòûâàÿ è ïîäðàãèâàÿ âñåì òåëîì îáò¸ðëèñü ñíåãîì è ðàçâåëè êîñò¸ð. Õîëîäíàÿ ãëóõàðÿòèíà, ñâàðåííàÿ, ïî÷òè òóø¸ííàÿ ñ ñëèâî÷íûì ìàñëîì ëóêîì è ñîëüþ, áûëà íåîáû÷íî âêóñíà è ïèòàòåëüíà, è íåìíîæêî ïðèïàõèâàëà ñëîâíî ñïåöèÿìè, ñâèíûì áàãóëüíèêîì — òàê íàçûâàåòñÿ êóñòàðíèê ïîõîæèé íà áàãóëüíèê ëèñòî÷êàìè è îòëè÷àþùèéñÿ ðåçêèì ïðèÿòíûì çàïàõîì.

Êîãäà ïîïèëè ÷àþ è ñîáðàëèñü âûõîäèòü, áûëî óæå ïî÷òè ïîëîâèíà îäèííàäöàòîãî. Îäåâ ðþêçàêè ïîñòîÿëè êàêîå òî âðåìÿ îñìàòðèâàÿñü íè÷åãî íå çàáûëè?

Ïîòîì, Ìàêñè, ÿâíî ïîäðàæàÿ îòöó ïîêëîíèëñÿ çèìîâüþ è ðàçâåðíóâøèñü, ðåøèòåëüíî çàøàãàë âïåð¸ä, âûõîäÿ íà òðîïó.

Âîçâðàùàÿñü, ïåðåøëè Êóðìó è ïðîéäÿ ïî çàáîëî÷åííîé íèçèíå, åù¸ êîå — ãäå åù¸ ïîêðûòîé ïîëÿíàìè êðèñòàëëè÷åñêîãî, âëàæíîãî ñíåãà, âûøëè íà äîðîãó

Ïîéä¸ì íàçàä ïî Õåå ïðåäëîæèë Ìàêñèì è Êèðèëë ñîãëàñèëñÿ — åìó íðàâèëîñü õîäèòü ïî íîâûì, íåçíàêîìûì ìåñòàì.

Ñâåðíóëè íà ðàçâèëêå íàëåâî è ïî çàñíåæåííîé äîðîãå ïîøëè âäîëü äîëèíû, ââåðõ ïî òå÷åíèþ äðóãîé ðå÷êè — Õåè, êîòîðàÿ ïðîòåêàëà ãäå òî â êî÷êàõ, ïîñåðåäèíå øèðîêîãî áîëîòà.

Ñêîðî äîðîãà ïîäíÿëàñü âûøå ïî ñêëîíó è ñïðàâà, îòêðûëèñü ïîêîñû, óõîäÿùèå ÷èñòûìè îòêðûòûìè ïðîñòðàíñòâàìè âíèç, ê ðå÷êå. Íà ïîêîñàõ, ïî êðàÿì, òî òóò òî òàì ðîñëè êðÿæèñòûå ïóøèñòûå ñîñíû, áûñòðî âûðàñòàâøèå, ïîäíèìàþùèåñÿ ïîä ñîëíöåì, êîòîðîãî íà ýòèõ ïîëÿíàõ áûâàëî ìíîãî è ïî÷òè ïîñòîÿííî êðóãëûé ãîä. Ò¸ïëûé âåòåð äóë íàâñòðå÷ó ðàñêà÷èâàÿ âåòêè êðóïíûõ äåðåâüåâ, è â âîçäóõå ñòîÿë ðîâíûé øóì, çàãëóøàþùèé âñå äðóãèå çâóêè.

Ãëàçàñòûé Êèðèëë çàìåòèë îëåíÿ ïåðâûì.

Ñòîèò! — ñäàâëåííûì ø¸ïîòîì ïðîèçí¸ñ îí è ïîêàçàë ðóêîé íà êðàé ïîêîñà, çà ñîñíó.

— Âèæó — äðîãíóâøèì ãîëîñîì îòâåòèë Ìàêñèì è ñíÿë ñ ïëå÷à ðóæü¸

— Ïóëÿìè

Ïóëÿìè, çàðÿäè, íåâîëüíî ïðèãíóâøèñü ïîäñêàçàë Êèðèëë.

Ìàêñèì ðàçâîëíîâàëñÿ òàê, ÷òî ó íåãî êðóïíî çàäðîæàëè ðóêè. Íå îòðûâàÿ âçãëÿäà îò îëåíÿ, íàïîëîâèíó ñêðûòîãî çà ñîñíîé îòòóäà òîð÷àë òîëüêî øîêîëàäíî — êîðè÷íåâûé çàä, îí íàøàðèë ðóêàìè ïàòðîíû â ïîëèýòèëåíîâîì ïàêåòå, äîñòàë âñå øåñòü, ñìåíèë â ñòâîëàõ êàðòå÷ü íà ïóëè è îñòîðîæíî çàêðûë çàìêè.  ýòî âðåìÿ, îëåíü äâèíóëñÿ è ñòàëà âèäíà ïåðåäíÿÿ ÷àñòü òóëîâèùà è ÷àñòü ãîëîâû, ñ ïÿòè îòðîñòêîâûìè, áîëüøèìè ñåðûìè ðîãàìè

Äî îëåíÿ áûëî øàãîâ ñòî äâàäöàòü è ïîäêðàäûâàòüñÿ ê íåìó áûëî óäîáíî ìîæíî ïðÿòàòüñÿ çà òîëñòûå, ÷àñòî ñòîÿùèå áåð¸çû. Ìàêñèì, ïåðåä òåì êàê äâèíóòüñÿ, ñäåëàë Êèðèëëó æåñò ðóêîé «Âíèìàíèå» è ìåëêèìè øàæêàìè ïîø¸ë ê îëåíþ.

Êèðèëë òèõîíüêî ïîäíÿë áèíîêëü ê ãëàçàì, íàâ¸ë åãî è óâèäåë êîðè÷íåâûé ñ æåëòîâàòûì, ìåõ íà çàäó, ñâåòëûå êîíöû ðîãîâ, ðàçëè÷èë äàæå ÷¸ðíûé ãëàç íà ñåðîâàòîé ìîðäå è äëèííûå óøè, ðàñòóùèå ÷óòü íèæå ðîãîâ.

— Îõ, êðàñàâåö! ïðîøåïòàë îí è ïåðåâ¸ë âçãëÿä íà Ìàêñèìà. Åãî äðóæîê, ïîäîø¸ë ê îëåíþ óæå ïî÷òè íà âûñòðåë, ñòîÿë çà òîëñòûì ñòâîëîì è îñòîðîæíî âûãëÿäûâàÿ, ñ íàïðÿæåíèåì ñìîòðåë â ñòîðîíó ñîñíû. Îëåíü äîëãîå âðåìÿ ñòîÿâøèé çà íåþ íåïîäâèæíî, ñäåëàë øàã âïåð¸ä, ïåðåñòóïèë íåñêîëüêî ðàç íîãàìè è âíîâü îñòàíîâèëñÿ, íþõàÿ âîçäóõ è ñëóøàÿ

Ìàêñèì, äðîæàùèìè îò âîëíåíèÿ ðóêàìè, ïîäíÿë äâóñòâîëêó, àêêóðàòíî ïðèëîæèë ñòâîëû ê áåð¸çå, ñæàâ çóáû çàòàèë äûõàíèå, âûöåëèë çâåðÿ ïîä ëîïàòêó è íàæàë íà ïðàâûé êóðîê

Ãëàçà åãî ñëîâíî îò èñïóãà çàæìóðèëèñü, ñòâîëû, âñëåä çà êóðêîì ä¸ðíóëèñü âíèç è ïîñëå ãðîìà âûñòðåëà îí óñëûøàë, êàê ïóëÿ ù¸ëêíóâ ïîïàëà â ñòâîë îñèíû, ìåòðàõ â òðèäöàòè äàëüøå, çà îëåíåì

Çâåðü, ïî÷åìó — òî ñäåëàë íåñêîëüêî áûñòðûõ ïðûæêîâ â ñòîðîíó Ìàêñèìà, îñòàíîâèëñÿ, çàìåð è ñòàë ñìîòðåòü â ñòîðîíó òîé îñèíû.

«Ïðîìàçàë, ðàççÿâà! ðàçî÷àðîâàííî ðóãíóë ñåáÿ Ìàêñèì, à ïîòîì ðåøèë: À îëåíü òî çâóêà âûñòðåëà è óäàðà ïóëè èñïóãàëñÿ, à íàñ íå óâèäåë!

Åù¸ ðàç ìåäëåííî ïîäíÿâ ðóæü¸, îí, òåïåðü óæå ïî÷òè ñïîêîéíî âûöåëèë áîê èçþáðà è íàæàë íà ëåâûé ñïóñê. Ïîñëå ãðîìà âûñòðåëà, îëåíü ïîäïðûãíóë ââåðõ, ïîòîì óïàë íà ïåðåäíèå êîëåíè, íî òîò÷àñ ïîäíÿëñÿ. Ìàêñèìó ïîêàçàëàñü, ÷òî çâåðü ñãîðáèëñÿ, áóäòî ïðîãëîòèë ïóëþ.

Ïîïàë! Ïîïàë! ñäàâëåííî ïðîøåïòàë Ìàêñèì è òîðîïÿñü, íå ïîïàäàÿ íîâûìè çàðÿäàìè â ïàòðîííèê, ïåðåçàðÿäèëñÿ êàðòå÷üþ, à ñòðåëÿíûå ãèëüçû àêêóðàòíî âûíóë è ïîëîæèë â êàðìàí

×óòü âûñóíóâøèñü èç-çà áåð¸çû, ìîëîäîé îõîòíèê óâèäåë, ÷òî îëåíü ñòîèò íà òîì æå ìåñòå è òåïåðü ñìîòðèò â åãî ñòîðîíó. À áûëà, íå áûëà! ïî÷ëè â èñòåðèêå, Ìàêñèì ñíîâà ïðèöåëèëñÿ è íàæàë íà ïðàâûé ñïóñê, à ïîòîì ïî÷òè ñðàçó íà ëåâûé

— Áàì ì! Áàì ì! — îäèí çà äðóãèì, ãðÿíóëè âûñòðåëû. Îëåíü ïåðåáðàë íîãàìè, ïîøàòíóëñÿ, íî óñòîÿë. Îí, íå îòðûâàÿñü ñìîòðåë íà Ìàêñèìà, è òîìó ñòàëî ñòðàøíî

Èç-çà ñïèíû ðàçäàëñÿ âçâîëíîâàííûé ø¸ïîò Êèðèëëà: Òû ÷åãî, ïðîìàçàë?

— Äà íå çíàþ âçáîäðèâøèñü îò áëèçîñòè ïðèÿòåëÿ îòâåòèë ìàêñèì: — Âðîäå ïîïàë

À îí âñ¸ ñòîèò! — Ìàêñèì óæå íå ñêðûâàÿñü, ïåðåçàðÿäèëñÿ îñòàâøåéñÿ äðîáüþ è áåçíàäåæíî ìàõíóâ ðóêîé, ïðåäëîæèë Êèðèëëó: — Äàâàé òåïåðü òû! ß óæå áîþñü!

Êèðèëë, òîæå ðàçâîëíîâàâøèñü, âçÿë ðóæü¸ äðîæàùèìè ðóêàìè, âñòàë ïîïëîòíåå, ïðèëîæèëñÿ, à ïîòîì âäðóã îïóñòèë è ñïðîñèë ø¸ïîòîì: — À â êàêîì ñòâîëå êàðòå÷ü?

— Â ïðàâîì, â ïðàâîì êîðîòêî îòâåòèë ïîíèêøèé ãîëîâîé Ìàêñèì è íàïðÿãñÿ, îæèäàÿ âûñòðåëà. Êèðèëë âíîâü ïðèöåëèëñÿ è

— Áàì ãðÿíóë åù¸ îäèí âûñòðåë è îëåíü êù¸ áîëüøå ñãîðáèëñÿ, íî îñòàëñÿ ñòîÿòü íà íîãàõ.

×òî çà ÷¸ðò âçâîëíîâàííî çàøåïòàë Ìàêñèì. Îí ÷òî, çàêîëäîâàííûé?

Ïîñëå ýòîãî ñíîâà âçÿë ðóæü¸ ó Êèðèëëà, è ñòàë êðàäó÷èñü ïîäõîäèòü ê îëåíþ âñ¸ áëèæå è áëèæå. Èçþáðü ñòîÿë íåïîäâèæíî, òîëüêî ãîëîâà íà äëèííîé øåå ñêëîíÿëàñü âñ¸ íèæå.

Ïîäîéäÿ ìåòðîâ íà äåñÿòü, Ìàêñèì, áîÿñü, ÷òî çâåðü ìîæåò íà íåãî êèíóòüñÿ, íåðâíî ïîäíÿë ðóæü¸ è ñðàçó âûñòðåëèë â ãîëîâó, êóäà òî ïîä ãëàç, è íàæèìàÿ íà êóðîê, áåññîçíàòåëüíî áîðìîòàë ñêâîçü çóáû: — Ïîñëåäíèé ïàòðîí! Ïîñëåäíèé ïàòðîí, äà è òîò ñ äðîáüþ! â ãîëîâå áèëàñü òðåâîæíàÿ, ïî÷òè ïàíè÷åñêàÿ ìûñëü

Ïîñëå òîãî êàê ãðÿíóë âûñòðåë, ãîëîâà çâåðÿ ä¸ðíóëàñü, íî îëåíü îñòàëñÿ ñòîÿòü è ñ ìîðäû ïîëèëàñü òÿãó÷àÿ, êðàñíàÿ êðîâü — òóò Ìàêñèì ñî ñòðàõîì óñëûøàë, êàê îëåíü çàõðóìêàë ÷åëþñòüþ, ñëîâíî ñàõàð ïåðåæ¸âûâàë

— ß áîëâàí, åìó äðîáüþ âñå çóáû ïîâûáèâàë! ñ òîñêîé ðàçìûøëÿë Ìàêñèì óæå ñîâñåì íå ðàäóÿñü äîáû÷å

Èç-çà ñïèíû, êðàäó÷èñü, ïîäîø¸ë Êèðèëë.

Íó ÷òî? ø¸ïîòîì ñïðîñèë îí

— Áåãè ê ðþêçàêàì, âîçüìè òîïîð

Áóäåì øåñò ðóáèòü è ïîïðîáóåì åãî ïîâàëèòü, êàê äëèííûì êîïü¸ì — Ìàêñèì áûë ïî÷òè â èñòåðèêå.

Êèðèëë áåãîì êèíóëñÿ ê îñòàâëåííûìè íà äîðîãå ðþêçàêàì

È â ýòî âðåìÿ îëåíü çàøàòàëñÿ, ìîòíóë ãîëîâîé, çàäåë ðîãàìè çà ñíåã è çà ì¸ðçëóþ çåìëþ, è ìåäëåííî ïîâàëèëñÿ íà áîê

Ìàêñèì, îñòîðîæíî ñòóïàÿ ïîäîø¸ë ê ëåæàùåìó, íåïîäâèæíîìó çâåðþ, åù¸ íåìíîãî íå âåðÿ â ïðîèçîøåäøåå

«Îí åù¸ íåäàâíî áûë æèâ è çäîðîâ è âîò òåïåðü îí ì¸ðòâ

Óìåð

Óìåð

»

Ñ ìîìåíòà, êîãäà îíè óâèäåëè îëåíÿ, ïðîøëî íå áîëüøå ïÿòíàäöàòè ìèíóò, à êàçàëîñü, ÷òî âðåìÿ ñïðåññîâàëîñü âî ìíîãèå ÷àñû è êàê ïîêàçàëîñü Ìàêñèìó, íà ýòè äëèííûå ïÿòíàäöàòü ìèíóò, â îêðóæàþùåé òàéãå, â îêðóæàþùåì ìèðå óñòàíîâèëàñü àáñîëþòíàÿ íåïîäâèæíîñòü è òèøèíà

È òîëüêî ñåé÷àñ, ñòîÿ íàä óáèòûì îëåíåì, îí âäðóã óñëûøàë è øóì âåòðà â õâîå ñîñåí, çàìåòèë, êàê ïî íåáó áåãóò êëî÷êîâàòûå îáëàêà, êàê øóðøèò ïîä íîãàìè, â òåíè îò ñîñíû, ìîêðûé êðèñòàëëè÷åñêèé ñíåã…

…Ìàêñèì ïîçæå âñïîìèíàë, ÷òî â òîò ðàç ïåðåæèë íåðâíîå ïîòðÿñåíèå è ýòè âåñåííèå êàðòèíêè — îëåíü, âûñòðåëû, ø¸ïîò âçâîëíîâàííîãî Êèðèëëà — îñòàíóòñÿ â åãî ïàìÿòè íà âñþ æèçíü!

Êîãäà Êèðèëë ïðèí¸ñ ðþêçàêè, Ìàêñèì óæå ïðàâèë íîæ íà ìàëåíüêîì áðóñêå, èíîãäà òðåâîæíî îãëÿäûâàÿñü íà ëåæàùåãî ðÿäîì áîëüøîãî êðàñèâîãî îëåíÿ, âäðóã èç æèâîãî çâåðÿ ïðåâðàòèâøåãîñÿ â íåïîäâèæíóþ âåùü

Ïîòîì îí âñïîìíèë, ÷òî íàäî îáåñêðîâèòü çâåðÿ è îïàñëèâî íàêëîíèâøèñü, ñäåëàë ãëóáîêèé íàäðåç íà øåå çâåðÿ, ÷óòü íèæå óõà. Îòòóäà, õëûíóëà ò¸ìíî êðàñíàÿ êðîâü è Ìàêñèì ïîÿñíèë: Ýòî, ÷òîáû ìÿñî áûëî ÷èñòûì. Ó ìíîãèõ íàðîäîâ êðîâü ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì æèçíè. Åñòü å¸ íåëüçÿ, ÷óòü ëè íå ïîä ñòðàõîì ñìåðòè

Êèðèëë óäèâë¸ííî âñêèíóëñÿ, è åãî äðóã àâòîðèòåòíî äîáàâèë: — ß îá ýòîì â îõîòîâåä÷åñêèõ êíèãàõ ÷èòàë

Êèðèëë òîæå äîñòàë è ïîòî÷èë ñâîé, áîëüøå ïîõîæèé íà êóõîííûé, ñàìîäåëüíûé íîæèê.

— ß ñäåëàþ öåíòðàëüíûé íàäðåç ïðîãîâîðèë Ìàêñèì äàëüøå à òû ïîìîãàé ìíå ñíèìàòü øêóðó

— Äà âåäü ÿ íå çíàþ, êàê ýòî äåëàòü! ñìóù¸ííî è îïàñëèâî óëûáàÿñü, îòâåòèë Êèðèëë. Ìàêñèì ñ âèäîì ïðåâîñõîäñòâà, ïîòðîãàë áîëüøèì ïàëüöåì îñòðîå ëåçâèå íîæà.

— Ìíå îòåö ãîâîðèë, ÷òî ÿ íå äîëæåí áîÿòüñÿ êðîâè è ñìåðòè; ÿ âåäü õî÷ó â ìåäèíñòèòóò ïîéòè è õî÷ó ñòàòü õèðóðãîì. À êàê ÿ ñìîãó ñäåëàòü îïåðàöèþ, åñëè ó ìåíÿ áóäóò ðóêè îò ñòðàõà èëè îòâðàùåíèÿ äðîæàòü!

Ìàêñèì ïîìîë÷àë: Òû ñìîòðè êàê ÿ äåëàþ è äåëàÿ òàê æå. Òîëüêî áóäü îñòîðîæíåå. ß êîãäà ïîä ïðèñìîòðîì îòöà îáäèðàë êîñóëþ, òî ïàëüöû ïîðåçàë äîâîëüíî ãëóáîêî, ïîòîìó ÷òî áûëà çèìà è ÿ, â êàêîé-òî ìîìåíò ïåðåñòàë èõ ÷óâñòâîâàòü òàê çàì¸ðç

Çèìîé îáû÷íî íàäî êîñò¸ð ðÿäîì ðàçâîäèòü, ÷òîáû âðåìÿ îò âðåìåíè ðóêè îòîãðåâàòü. Íó è êîíå÷íî ñâåò åñëè ýòî â òåìíîòå

Ìàêñèì ãëÿíóë íà íåáî è çàêîí÷èë: Ñåãîäíÿ òåïëî. Îáîéä¸ìñÿ áåç êîñòðà

Çâåðü áûë áîëüøîé è óïèòàííûé

Ñíÿâ ñ íåãî øêóðó, îáà îõîòíèêà âñïîòåëè îò íàïðÿæåíèÿ

Ïîòîì âçðåçàâ áðþøèíó, âûâàëèëè áîëüøîé, êàê êîæàíûé ìåøîê ÷¸ðíûé æåëóäîê íàáèòûé ìåøàíèíîé èç ïåðåæ¸âàííûõ âåòî÷åê, êîðû è òðàâû. Ïîñëå, àêêóðàòíî óäàëèëè êèøå÷íèê ñ ïðÿìîé êèøêîé è ïðèíÿëèñü âûðóáàòü ðîãà, âìåñòå ñ ÷àñòüþ ÷åðåïà. Ïîòîì âûðåçàëè ÿçûê è ïîñëå, ïðèíÿëèñü äåëèòü çâåðÿ íà êóñêè.

Ñóìåðêè ïîñòåïåííî îïóñòèëèñü íà òàéãó — ñòàëî õîëîäíî è ãðóñòíî.

Ðàçîáðàííîå ìÿñî, ñëîæèëè â êó÷ó è çàâåðíóâ â øêóðó, ìåõîì íàðóæó, çàêèäàëè ñíåãîì

Ïîòîì ïîä ñîñíîé, ðàçâåëè êîñò¸ð, ïîïèëè ÷àþ è áåç àïïåòèòà ïîåëè.

Êèðèëë óñòàë îò ðàáîòû, îò ïåðåæèâàíèé, îò îòâåòñòâåííîñòè, ÷òî òî ñäåëàòü íå òàê è ïîòîìó, íåðâíî çåâàë îòõë¸áûâàÿ êðåïêèé ÷àé.

Îí ñìîòðåë, â ñóìåðêàõ íà îðàíæåâîå ïëàìÿ êîñòðà, íà ñòåëþùèéñÿ ïî çåìëå äûì, íà ïîòåìíåâøåå íåáî, ãäå â òó÷àõ ïðÿòàëàñü êàêàÿ òî ñåðàÿ, âàòíàÿ òüìà è äóìàë, ÷òî âîò òàê æå ãåðîè Äæåêà Ëîíäîíà — çîëîòîèñêàòåëè íà Àëÿñêå — ìåðçëè, óñòàâàëè, ñòðåëÿëè è ðàçäåëûâàëè ëîñåé

È âäðóã, îí ñåáÿ çàóâàæàë, ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ âçðîñëûì, îòâåòñòâåííûì ÷åëîâåêîì è ñ ãîðäîñòüþ ïîäóìàë: «À ìàìêà ìÿñó îáðàäóåòñÿ. Âåäü â íàøèõ ìàãàçèíàõ ïóñòî, à åñòü òî õî÷åòñÿ

»

Îí óëûáíóëñÿ, ïðåäñòàâèâ å¸ óäèâë¸ííîå ëèöî

«È íàäî áû ìíå òîæå íà÷èíàòü ãîòîâèòüñÿ â ìåäèíñòèòóò. Õèìèÿ ó ìåíÿ â ïîðÿäêå

Êðîâè ÿ íå áîþñü îí âíîâü íåâîëüíî óëûáíóëñÿ, âñïîìíèâ ñâîþ ðîáîñòü, ñåãîäíÿ â íà÷àëå ðàçäåëêè èçþáðÿ

»

Ïîäíèìàÿñü ÷åðåç ÷àñ ïî êðóòîé, çàðîñøåé êóñòàðíèêîì äîðîãå, äðóçüÿ, ÷àñòî îáîðà÷èâàëèñü, ñëîâíî ìîãëè óâèäåòü è òå ïîêîñû, è òó ñîñíó íà êðàþ ïîëÿíû. Ñåé÷àñ èì íå ñòðàøíà áûëà äàæå òåìíîòà, õîòÿ åù¸ â÷åðà îíè îáà âíóòðåííå ïîäðàãèâàëè, êîãäà ñëóøàëè â òåìíîòå, òðåñê âåòîê çà çèìîâüåì. Òåïåðü êàê êàçàëîñü, èì è ìåäâåäü øàòóí áûë íèïî÷¸ì

Ìàêñèì è Êèðèëë, âåðíóëèñü äîìîé óæå â îäèííàäöàòîì ÷àñó âå÷åðà. Âñÿ ñåìüÿ Ìàêñèìîâà îòöà — Ãåíû, ñèäåëà çà ñòîëîì óæå íåñêîëüêî ÷àñîâ è âñå îòÿæåëåëè îò âûïèòîãî è ñúåäåííîãî. Êîãäà Ìàêñèì, ïîøåïòàâøèñü ñ îòöîì, ñòàë íå ïåðåîäåâàÿñü ïèòü ÷àé, Ãåíà èçâèíèëñÿ, âñòàë èç-çà ñòîëà, ïåðåîäåëñÿ è óø¸ë çà ìàøèíîé.

Áàáóøêà âäðóã ñïðîñèëà: — À òû Ìàêñèì, íèêàê äîáûò÷èêîì ñòàë? — è Ìàêñèì óëûáàÿñ, îòâåòèë: — Äà ÿ áàáà òîëüêî ó÷óñü

Ïðîøëî íåäåëè òðè è íàñòóïèëà âåñíà ïîëíàÿ øóìÿùåé òàëîé âîäû.

Äðóçüÿ, â î÷åðåäíóþ ïÿòíèöó, íà ïîñëåäíåé ïåðåìåíêå îòîøëè ê îêíó è Êèðèëë ñïðîñèë:

— Íó ÷òî, çàâòðà èä¸ì íà ãëóõàðèíûé òîê?

Ìàêñèì óëûáíóëñÿ è îòâåòèë:

— Êîíå÷íî! Ôóòáîë ñîñòîèòñÿ â ëþáóþ ïîãîäó! à ïîòîì äîáàâèë ÿ çíàþ îäèí òîê íà Êóðìå, êîòîðûé ìíå îòåö îñåíüþ åù¸ ïîêàçàë. Ïîïðîáóåì òàì äîáûòü ïî ïåòóõó

Êèðèëë âåñåëî ðàññìåÿëñÿ: — ß ìàìêå îáåùàë îëåíèíû ïîæàðèòü âå÷åðîì. Òàê ÷òî íåìíîãî ìÿñà ÿ è ñ ñîáîé âîçüìó!

— Íó, à ÿ ÷àé ñ ëèìîíîì ïðèõâà÷ó â òîí åìó îòâåòèë Ìàêñèì è ðàññìåÿëñÿ â òåðìîñå

Ëîíäîí. Ôåâðàëü 2004 ãîäà. Âëàäèìèð Êàáàêîâ.

Îñòàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ Âëàäèìèðà Êàáàêîâà ìîæíî ïðî÷èòàòü íà ñàéòå «Ðóññêèé Àëüáèîí»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ èëè â ëèòåðàòóðíî-èñòîðè÷åñêîì æóðíàëå «×òî åñòü Èñòèíà?»: http://istina.russian-albion.com/ru/jurnal

Энциклопедия сказочных героев

Все о сказках для читательского дневника. Русские народные сказки, сказки народов мира, сказки русских и зарубежных писателей.

пятница, 31 августа 2018 г.

Пришвин М. “Кладовая солнца”

Пришвин М., сказка “Кладовая солнца”

Главные герои сказки “Кладовая солнца” и их характеристика

- Настя Золотая курочка. Девочка 12 лет. Хозяйственная, домовитая, заботливая, рассудительная и осторожная. Поддалась жадности и забыла про брата.

- Митраша. Мужичок в мешочке. Мальчик 10 лет. Спокойный, уверенный, решительный, немного безрассудный. Не стал слушать сестру и попал в болото.

- Травка. Гончая, сильно скучала о своем умершем хозяине. Признала хозяином Митрашу.

- Серый помещик. Матерый волк.

План пересказа сказки “Кладовая солнца”

- Митраша и Настя ведут хозяйство

- Сборы за клюквой

- На Звонкой борине

- Ель и сосна у Лежачего камня.

- Дети разделяются.

- Облава на волков

- Серый помещик охотится на Травку

- Травка охотится на зайца

- Митраша тонет

- Настя жадничает

- Снова охота на зайца

- Спасение Митраши

- Конец Серого помещика

- Триумфальное возвращение

- Кладовая солнца.

Кратчайшее содержание сказки “Кладовая солнца” для читательского дневника в 6 предложений

- Сироты Настя и Митраша решают отправится на Палестинку за клюквой.

- В дороге они ссорятся и Митраша идет напрямик, а Настя в обход Слепой Елани.

- Серый помещик выслеживает Травку, а Травка выслеживает зайца.

- Митраша проваливается в Слепую Елань и тонет, а Настя увлеченно собирает клюкву.

- Травка спасает Митрашу и мальчик убивает серого помещика.

- Дети возвращаются с клюквой и собакой, а односельчане удивляются мужеству детей.

Главная мысль сказки “Кладовая солнца”

Любовь и согласие есть величайшие человеческие ценности, забывать о которых никак нельзя.

Чему учит сказка “Кладовая солнца”

Этот рассказ учит нас доверять друг другу. Слушаться умных советов, не забывать о том, что рядом есть близкие люди. Учит действовать сообща, учит не быть жадными и гордыми. Учит любить животных и природу.

Отзыв на сказку “Кладовая солнца”

Это рассказ автор не зря назвал сказкой-былью. В нем причудливо сплетено сказочное и реальное. В нем деревья выступают как живые существа, а животные и птицы действуют очень разумно. Но конечно больше всего мне понравилось мужество детей. Они сделали ошибки, они глубоко в них раскаялись, а ведь умение признать когда ты не прав очень важно для человека. И еще мне очень понравилась собака Травка, настоящий преданный друг человека, который знает великую правду жизни – что вся наша жизнь есть великая борьба за любовь.

Пословицы к сказке “Кладовая солнца”

Где согласие и лад – там дело клад.

Есть согласие, есть и счастье.

Хорошая собака без хозяина не останется.

Собака – друг человека.

Что одному трудно, то сообща легко

Читать краткое содержание, краткий пересказ сказки “Кладовая солнца” по главам:

I.

В одном селе, что лежало возле Блудова болота, жили двое осиротевших детей. Настя, которую все называли Золотой курочкой на высоких ножках, и Митраша, которого звали Мужичок в мешочке.

Настя была высокой, волосы рыжие, лицо все в веснушках, а носик глядел вверх. Митраше было десять лет и он был также весь в веснушках.

После смерти родителей детям досталось большое хозяйство – корова, коза, телка, овцы, куры, петух и поросенок. И дети с этим хозяйством справлялись на удивление хорошо. Да еще и в общественной жизни села участвовали. Настя с утра до ночи хлопотала по хозяйству, Митраша выучился делать деревянную посуду.

Не будь Насти, Митраша скоро бы зазнался, но Настя легко осаживала брата.

II.

На болотах растет очень вкусная ягода клюква, которую собирают поздней осенью или весной. Весенняя клюква особенно вкусная. И вот, узнав, что болота уже освободились от снега, стали собираться Настя и Митраша за клюквой.

Митраша взял отцовское ружье, компас и спросил Настю, помнит ли она о Палестинке, про которую говорил отец. Это была самое ягодное место на всем болоте, но лежало оно возле Слепой Елани, самого опасного места болота.

Уже перед уходом Настя прихватила котелок вареной картошки, про всякий случай.

III.

Дети довольно быстро миновали предболотье и вышли на борину, невысокий холм поросший бором, под названием Звонкая борина. Здесь уже показались первые ягоды клюквы. Дети вспомнили про Серого охотника, матерого волка, грозы этих мест, но Митраша любовно погладил ружье.

Наступало утро. Звонко пели птицы. Были среди них хорошо знакомые голоса, но некоторые Настя не знала и Митраша ей объяснял, что так кричит весной заяц, так ухает выпь, а так радостно журавли встречают солнце. Потом дети услышали как вдалеке выли волки, но им не нужно было в ту сторону.

Митраша сразу предложил свернуть по компасу на маленькую тропинку, а Настя предложила идти большой тропой. Но Митраша сказал, что где часто ходят люди, ягоды мало, и они свернули на тропинку, указанную компасом.

IV.

Двести лет назад в одну ямку ветер бросил два семени, сосны и ели, и оба семени проросли. Корни их сплелись, стволы тянулись к солнцу рядом, прокалывая друг друга сучьями, и когда ветер трепал деревья, сосна и ель выли от боли. Да так, что этот вой подхватили одичавшая собака, скучавшая по человеку и волк, просто от злости.

К этим деревьям, к Лежачему камню, пришли дети и сели отдохнуть. Над ними тетерев-косач поздоровался с солнцем. К этому месту слетелось немало косачей, которые были не прочь подраться, а сверху за ними наблюдала ворона, сидящая на яйцах. И когда прилетел ее самец, она крикнула ему: “Выручай”.

В это время косачи стали драться, а ворона-самец стал подбираться к сидящему на ветках косачу.

Митраша, показывая на стрелку компаса, стал предлагать двигаться по едва заметной тропке, но Настя возражала.

Самец-ворона подкрадывался к косачу все ближе.

Митраша настаивал, что идти надо прямо на Палестинку, но Настя урезонивала его, говоря, что так они попадут на Слепую Елань.

Митраша рассердился и один отправился по своей тропинке. А Настя пошла по другой.

Самец-ворона догнал тетерева и бросился на него. Он вырвал у тетерева клок перьев, а деревья взвыли и застонали.

V.

Услышав этот вой, вылезла из ямы возле сторожки Антипыча гончая Травка. Два года назад старый Антипыч умер и это было большим горем для собаки.

Никто не знал сколько лет было Антипычу, может восемьдесят, а может все сто. Но он все обещал охотникам рассказать что такое правда, когда будет умирать. И сказал еще Антипыч, что пошлет за людьми Травку, когда придет его час.

Но началась война, Антипыч умер, и Травке пришлось привыкать к одинокой жизни. Она по привычке таскала пойманных зайцев к домику, но и того уже не было – развалился как-то вмиг.

И Травка выла от горя, а к ее вою давно прислушивался волк Серый помещик.

VI.

Охотники точно знали, что выводок волков живет возле Сухой речки. Они обложили волков флажками и устроили облаву. Почти все волки погибли, но Серый помещик выжил, один выстрел оторвал ему ухо, второй – хвост, но за то лето Серый помещик зарезал коров не меньше, чем целая стая.

Серый помещик сделался грозой тех мест и крестьяне старались обходить их стороной.

В то утро, услышав вой деревьев, Серый помещик вылез из логова и, голодный и злой, тоже завыл.

VII.

Серый помещик направился к сторожке Антипыча, собираясь съесть Травку. Но чуть ранее Травка перестала выть, и отправилась на охоту за зайцем.

Так случилось, что один заяц вышел к Лежачему камню, где недавно отдыхали дети и поскакал прямо к Слепой Елани.

Травка сразу почуяла запах людей и запах зайца, и перед ней встал непростой выбор. Идти за зайцем, в ту сторону, куда ушел меньший из людей, или идти за тем, кто пошел в обход Слепой Елани.

Ветер подул со стороны, куда ушла Настя и собака решилась. С той стороны пахло хлебом и картошкой и Травка, рассудив, что заяц никуда не денется, отправилась следом за Настей.

VIII.

Митраша в это время пробирался по Блудову болоту. Под ногами его пружинили кочки и слой травы едва выдерживал его вес. Ветки деревьев словно пытались предупредить, не пустить вперед мальчика, но Митраша упрямо шел вперед.

Птицы подняли гвалт, но Митраша не испугался и даже запел. Пение приободрило его и мальчик заметил, что тропа поворачивает на запад. А впереди лежит небольшое ровное пространство, совсем без кочек, на другой стороне которого виднеется трава белоус – явный признак человеческой тропы.

И Митраша решил идти напрямик.

Слепая Елань потому и называлась слепой, что вода в ней сверху заросла травой и видно ее не было. И Митраша пошел прямиком через эту Елань.

Сперва ему идти было даже легче, но постепенно он все глубже стал проваливаться в воду, уже до колена. Митраша решил было вернуться, вырваться из Елани, но буквально рядом увидел траву-белоус и решил, что перескочит. Он рванулся вперед и провалился по грудь. Ему оставалось только одно – положить ружье на болото и держаться.

Ветер донес до него окрик Насти и Митраша ответил, но сестра не услышала его. Одни сороки прыгали вокруг Митраши и мальчик заплакал.

IX.

В это время Настя увлеченно собирала клюкву. Сперва по ягоде, потом целыми горстями. Она забыла про брата, про себя, про время. Она даже сошла с тропы и шла туда, куда вела ее ягода.

Но опомнившись повернула и стала искать тропу. Метнулась в одну сторону, в другую, и вдруг за кустами можжевельника увидела такое, что мигом забыла про все на свете. Целая ярко-красная от ягоды полянка, та самая Палестинка, открылась ее глазам.

Посредине Палестинки был холм, на котором стоял лось. Лось презрительно смотрел на Настю, ползущую на четвереньках и не понимал жадности человека, да и человека в Насти не признавал. А прямо перед Настей возник пень, на котором грелась черная гадюка.

Увидев гадюку, Настя пришла в себя и поднялась на ноги. Лось, наконец узнал человека и убежал. А совсем рядом стояла Травка, собака, которую Настя сразу узнала. Она даже попыталась вспомнить кличку собаки, но в голову лезло глупое “Муравка”.

Настя хотела дать собаке хлеба, но хлеб был на самом дне корзины, полностью заполненной ягоды. И Настя испугалась. Сколько же времени прошло и где ее брат. Она с криком упала на землю и зарыдала. Этот крик и слышал Митраша.

X.

Травка подошла к Насте и лизнула ее в руку. Она почуяла человеческое горе и завыла. Этот вой снова услышал Серый помещик и понял, где находится собака.

А Травка услышала тявканье лисицы, и поняла, что та взяла след зайца. Она прибежала к Лежачему камню и стала караулить зайца. Но прыгая, Травка промахнулась и заяц петляя рванул прямо на Слепую Елань. Травка бросилась следом.

XI.

Заяц привел Травку прямо на Слепую Елань, где сороки дразнили Митрашу. Заяц отпрыгнул в сторону и лег в свой же след. Но Травке уже было не до него.

Травка глядела на маленького человека в Елани и думала, что это Антипыч. Она робко вильнула хвостом и вдруг услышала самое родное для нее слово: Затравка. Так позвал ее Митраша.

Травка сразу легла, узнав Антипыча. А Митраша вынужден был хитрить и звать собаку, потому что не мог объяснить ей свой план спасения. Он подзывал Травку все ближе и когда та подползла совсем близко, неожиданно ухватил Травку за заднюю ногу.

Собака рванулась, не понимая, как человек мог ее так обмануть. Она бы вырвалась, но Митраша успел схватить Травку за вторую лапу. И вот Травка уже вытащила Митраша на берег.

Она отбежала, но Митраша снова ласково позвал ее, и Травка радостно взвизгнула. Теперь она уже не сомневалась, перед ней был ее Антипыч. И человек и собака обнялись и целовали друг друга.

XII.

После этого дела пошли на лад. Травка вспомнила про зайца и довольно быстро нашла его след. Митраша переменил в ружье патроны, и спрятался в кусте можжевельника, надеясь подстрелить зайца. Сюда же вышел Серый помещик и Митраша выстрелил волку прямо в голову. Серый помещик был убит.

Настя услышала этот выстрел и быстро нашла брата. Травка добыл все-таки зайца и дети грелись у костра, готовили ужин и готовились к ночлегу.

В деревне, узнав, что дети не ночевали дома, встревожились и собиралась идти их искать, но тут они явились сами. Они рассказали о своих приключениях и несмотря на то, что полная корзина клюквы была налицо, люди не сразу поверили в смерть Серого помещика. Но охотники сходили в указанное место и нашли труп волка.

Митраша стал в глазах односельчан героем. И вскоре он вырос, вытянулся, стал статным красивым парнем.

А Настя тоже удивила односельчан. Всю собранную клюкву она отдала эвакуированным детям.

Торф – это настоящее богатство, которое хранится в болотах. Торф – это консервы солнечной энергии, поэтому геологи называют болота кладовыми солнца.

Пришвин “Кладовая солнца”. Как написать отзыв?

Отзыв на рассказ Михаила Пришвина “Кладовая солнца”.

В своем рассказе автор описывает реальный случай из жизни. Маленькие дети, брат и сестра, в годы войны остаются без родителей и самостоятельно ведут крестьянское хозяйство. Жизнь готовит им суровое испытание, которое однако еще больше сближает брата и сестру, учит их действительно любить, уважать и ценить друг друга. Учит ответственности и самостоятельности.

Рассказ написан очень интересно и динамично. Большую роль в нем автор уделяет описанию природы, жизни леса и даже болото предстает в рассказе не просто гибельным местом, но кладовой солнца.

Рассказ “Кладовая солнце” заставляет сопереживать героям, дарит ощущение сопричастности к описываемым событиям, учит любить природу родного края.

Рассказ погружает нас в суровую атмосферу послевоенного времени. Настя, 12-летняя девочка-подросток, как может заботится о своем младшем брате – Митраше. Несмотря на поддержку сельчан, детям приходится несладко.

История, рассказанная Пришвиным, произошла погожим летним днем, когда дети отправились за ягодами. После небольшой ссоры ребята разошлись и пошли каждый своей дорогой, но дорога Митраши оказалась смертельно опасной – он увяз в болоте.

Однако выдержка и самообладание, а также удача (в виде собаки Травки) помогли мальчику выбраться.

Больше всего меня поразило в этом рассказе, как быстро приходилось взрослеть детям в тяжелые послевоенные годы, какие они были чуткие, понимающие и. мудрые.

Это очень добрая и познавательная сказка-быль, в которой повествуется о совсем еще маленьких детях 12-и и 10-и лет, Насте и Митраше, оставшихся в деревне без родителей, но очень быстро повзрослевших.

Автор произведения показывает красоту русской природы, вводит персонажи животных и наделяет растения и животных разумом, что придает сказке-были особый художественный рисунок, делает ее выразительней.

Кульминацией произведения является поход детей на клюквенное болото, где разворачиваются интересные события. Дети ссорятся и расходятся по разным тропинкам. Митраша проваливается в болото и чуть не погибает в нем. Его спасает собака Травка, которая пришла к нему в надежды что-нибудь покушать, с ее помощью мальчик выбирается из болота, затем он совершает героический поступок – убивает волка, который всем в деревне досаждал. Наконец, дети встречаются, а Настя очень горюет, что оставила брата одного и не пришла ему на помощь.

Эта сказка-быль учит самостоятельности, верной дружбе, взаимопомощи, ответственности, любви к природе в родном краю.

Отзыв к произведению “Кладовая солнца”:

Недавно я прочитала рассказ “Кладовая солнца”.

Главными героями этого рассказа являются брат и сестра – Настя и Митраша, они рано остались без родителей. Насте всего 12 лет, Митраше и того меньше – всего лишь десять, но они очень самостоятельные и работящие дети.

Я очень сильно переживала за Митрашу, когда он попал в болото, но к счастью его спасла собачка Травка. Также мне понравился момент, когда Настя с Митрашей вместе возвращаются домой.

Рассказ научил меня бережно относиться к своим родным, не обижаться по разным пустякам, не ссориться.

После прочтения “Кладовая солнца” я о многом задумалась, думаю, что через время перечитаю произведение еще раз.

Это произведение мне очень понравилось. Пришвин его написал в жанре были, но с вплетением сказочных элементов. Он наделил животных человеческими характерами. Сестра с братом в войну рано остаются без родителей и вынуждены самостоятельно учиться выживать. Они очень рано повзрослели. По сюжету Настя с Митрашем идут на болото клюкву собрать и у них начинаются приключения. Произведение очень динамичное на события, в нем есть как зло, так и добро которое его побеждает, а еще очень красиво описана сама природа. Автор уделяет внимание и взаимоотношением как бы говоря, что нельзя родным ругаться, надо искать компромисс из любой ситуации и держаться вместе.

Произведение мне очень понравилось, ведь это – кладовая информации, которая довольно ценна. Писатель повествует о том, как важно трудиться и уметь это делать и относиться с любовью. Также важно уметь договориться и находить взаимопонимание. Если бы дети не начали спорить и не рассорились, то Митраша не увяз бы в болоте.Я считаю, что данное произведение довольно полезно, ведь важно понимать свои ошибки, как и сделали ребята и смогли выпутаться из беды.

Отзыв к сказке-были Пришвина “Кладовая солнца”:

Сказка-быль Пришвина “Кладовая солнца” – это произведение с удивительным и незабываемым сюжетом. Главными героями истории являются дети-сироты Настя и Митраша. Однажды они идут на Блудово болото чтобы набрать клюквы. Дети ссорятся по дороге и Настя идет своим путем, а Митраша своим. За Настей увязывается Травка – собака охотника. Она живет одна после смерти своего хозяина. Тем временем Митраша попадает в болото и зовет на помощь, но Настя не слышит его. Травка нашла Настю, а после, убежав за зайцем, находит и Митрашу, которому помогает выбраться. За ней вслед идет волк, Митраша застрелил его и деревня встретила его как героя. Так дети вернулись домой.

Рассказ очень интересный и поучительный. Автор хочет донести до нас мысль, что надо быть дружными, выручать друг друга и никогда не ссориться. Рассказ понравился мне своим динамичным сюжетом, он насыщен событиями, которые быстро сменяют друг друга. Перед нам занимательный рассказ из жизни сирот, которые умны и самостоятельны не по годам. Кроме этого, в рассказе можно найти удивительные описания природы, которые тронут читателя.

Пришвин “Кладовая солнца”. Как написать отзыв?

Рассказ погружает нас в суровую атмосферу послевоенного времени. Настя, 12-летняя девочка-подросток, как может заботится о своем младшем брате – Митраше. Несмотря на поддержку сельчан, детям приходится несладко.

История, рассказанная Пришвиным, произошла погожим летним днем, когда дети отправились за ягодами. После небольшой ссоры ребята разошлись и пошли каждый своей дорогой, но дорога Митраши оказалась смертельно опасной – он увяз в болоте.

Однако выдержка и самообладание, а также удача (в виде собаки Травки) помогли мальчику выбраться.

Больше всего меня поразило в этом рассказе, как быстро приходилось взрослеть детям в тяжелые послевоенные годы, какие они были чуткие, понимающие и. мудрые.