При́тча — это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение (премудрость).

Близка к басне; в своих модификациях — универсальное явление в мировом фольклоре и литературе.

Понятие притчи

Притча:

- Жанр эпоса: небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной (аллегорической) форме. Близка к басне, но отличается от неё широтой обобщения, значимостью заключённой в притче идеи. В притче нет обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них. Притча часто используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение аллегории. Широкое распространение получили притчи с религиозным содержанием («поучением»), например, «Притчи Соломона», новозаветные притчи о десяти девах, о сеятеле и др.

- Эпический жанр в литературе XIX—XX веков, в основе которого лежит принцип параболы; характеризуется предельной заострённостью главной мысли, выразительностью и экспрессивностью языка. К жанру притчи обращались Лев Толстой, Франц Кафка, Бертольд Брехт, Альбер Камю и др.[1]

Библейские притчи

Основным источником притчевых структур в европейской литературе является Новый Завет. В Ветхом Завете нет ещё того чёткого жанрового образования, которое принято называть притчей. Отдельные сюжеты, например, об Иове, Аврааме и т. д. тоже можно условно назвать притчами, но в них ещё нет окончательного разделения времени и вечности, принципиально отличающего евангельскую притчу.

Притчи Соломона — это скорее премудрость, «изложенная как житейский совет, обоснованная волей единого Бога, придающий мудрости объективный и непреходящий характер[2]» . Но толкование их по характеру не идентично евангельскому. Толкования, которые Иисус Христос дает своим притчам, говорят о вечной, небесной, истинной, духовной жизни, а соломоновы притчи целиком обращены к повседневной бытовой и ритуальной практике человека. Фабула, связующая земное, временное и небесное, вечностное, фабула, говорящая об индивидуальном нравственном выборе и индивидуальной ответственности за этот шаг — вообще отсутствует.

Толкование в евангельской притче — это её суть, главная задача фабулы проиллюстрировать толкование. Евангельская притча призвана сделать более «осязаемыми» какие-либо истины, идеи христианства. То есть существуют некие элементы сознания, не доступные чувственному человеческому восприятию, ведь и Бога, и Царствие Небесное нельзя ни увидеть, ни объять разумом, а притча делает эти идей, принципиально лишенные зрительного и осязательного образа, «видимыми и ощутимыми». В притче происходит постепенное развоплощение земных реалий в сторону духовной абстракции. В евангельской притче толкование — часть неотъемлемая, в отличие от последующих эпох.

Именно евангельские притчи играют особую роль в эволюции этого жанра и, если можно так выразиться, «иносказательного типа сознания» вообще, которое можно назвать доминирующим для многих веков истории человечества.

- Притчи Соломона

- Притчи Иисуса Христа

Примечания

- ↑ Словарь литературоведческих терминов под. ред. С. П. Белокуровой. M., 2005

- ↑ Агранович С. З., Саморукова И. В. Гармония-цель-гармония: Художественное сознание в зеркале притчи. М., 1997. — С. 51

Ссылки

- Интересные притчи на все случаи жизни

- «Собрание интересных притч»

- «Притчи всех народов»

- «Самые разные притчи» (Притчи.ру)

- «Притчи и сказки Востока и Запада»

- «Большое собрание притч в виде PDF-документа»

- Сообщество «Притчи» в Живом Журнале

- Сообщество «Притчи» на «Хабрахабре»

- Притчи или философские рассказы

- Притчи о жизни и любви

- Притчи человечества

- Сравнение притчи и афоризма

- Лучшие легенды и притчи

- Все притчи и афоризмы

- Притчи о смысле жизни человека. Христианские притчи

- Притчи

Литература

- [[Агранович, Софья ЗалмановнаСаморукова И. В. Гармония-цель-гармония: Художественное сознание в зеркале притчи. М., 1997.

- Берестовская, Л. Е. Библейские притчи в контексте религиозной когнитологии // Вестн. Пятигор. гос. лингв. ун-та. — Пятигорск, 2000. — N 2. — С. 60-63.

- Давыдова Т.,Пронин. В. Басня и притча // Лит. учеба. — М., 2003. — N 3. — С. 195—197.

- Данилова Т. В. Архетипические корни притчи // Рациональность и семиотика дискурса. — Киев, 1994. — C. 59-73.

- Кафка Ф. О притчах // Кафка Ф. Превращение. М., 2005.

- Кузнецов И. В. Коммуникативная стратегия притчи русских повестях XVII—XIX веков. Новосибирск, 2003.

- Кузьмина Р. И. Притча как условная художественная форма // Метод, жанр, поэтика в зарубежной литературе. — Фрунзе, 1990 — С. 19-37.

- Кушнарева Л. И. Эволюция притчи // Сфера языка и прагматика речевого общения. Краснодар, 2002.

- Кушнарева Л. И. Притча как жанр // Язык. Этнос. Сознание = Language, ethnicity and the mind. — Майкоп, 2003. — Т. 2. — С. 205—208.

- Лапшин В. А. Пьесы-притчи Б. Брехта // Вестник Московского университета. Сер. Филология. — 1973. -№ 4 — С. 35-45.

- Левина Е.Притча в искусстве XX века : Музыкальный и драматический театр, литература // Искусство XX века. В 2 т. — Н.Нвгород, 1997. Т. 2. — С.23-39.

- Мельникова С. В. Роль евангельской традиции притчеобразных форм в русской литературе //Высшая школа : проблемы преподавания словесности. — Улан-Удэ, 2003. — С. 144—148.

- Мищенко В. Г. Страшные притчи Стивена Кинга // Кинг С. Воспламеняющая взглядом. — Минск, 1992. — С. 351—358.

- усхелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А. Притча как средство инициации живого знания // Философские науки. — 1989. — № 9. — С. 101—104.

- Нечаенко Д.А. Сновидческая притча как жанр в поэтике Ф.М.Достоевского. // Нечаенко Д.А. История литературных сновидений XIX-XX веков: Фольклорные, мифологические и библейские архетипы в литературных сновидениях XIX-начала XX вв. М.: Университетская книга, 2011. С. 523-532.

- Радь Э . А . Конфликт поколений и ситуация выбора в произведениях литературы Древней Руси и XVIII века (К истории сюжета о блудном сыне) Самара, 2002.Скороденко С. Притчи Уильяма Голдинга // Шпиль и другое повести. — М., 1981. — С.5 — 21.

- Товстенко О. О. Специфика притчи как жанра художественного творчества : Притча как архетипическая форма литературы // Вестн. Киев. ун-та. Ром.-герм. филология. — Киев, 1989. — Вып. 23. — С. 121—124.

- Тумина Л. Е. Притча как школа красноречия. — М.: Эл УРСС, 2008. — 368 с. — ISBN 978-5-382-00457-0 (обл.)

- Тюпа В. И. Грани и границы притчи // Традиция и литературный процесс. Новосибирск, 1999. С. 381—387.

- Тюпа В. И. Притча о блудном сыне в контексте » Повестей Белкина » как художественного целого // Болдинские чтения. Горький, 1984. С. 67-81.

- Цветков А. Возможности и границы притчи // Вопросы литературы. — 1973. — № 5. — С. 152—170.

- Чамеев А. Уильям Голдинг — сочинитель притч // Голдинг У. Бог-скорпион. — СПб., 2001. С. 5-29.

(литер.) — небольшой рассказ, аллегорический по форме и нравственно-дидактический по цели. К сходной с ней поэтической форме — басне притча относится так, как аллегория — к поэтическому образу: в то время как применения образа бесконечно разнообразны, аллегория и П. символизируют, по замыслу автора, лишь одну, вполне определенную идею. Процесс творчества в создании П. противоположен поэтическому. Поэт мыслит образами, которые можно потом перевести в отвлеченные формулы, на язык прозаический; сочинитель П. имеет готовое прозаическое обобщение и лишь одевает эту абстракцию в художественную оболочку индивидуального случая. Движения мысли вперед в создании П. нет; идея делается в новой, образной форме нагляднее, общедоступнее, но не создается вновь, не становится сложнее, развитее. Но это касается только момента индивидуального создания П.; в дальнейшем своем существовании она может применяться к другим случаям, стать иносказательной в более широкой форме, опоэтизироваться: это условие ее жизни, ибо П., пригодная только для одного исключительного случая, исчезает из памяти вместе с ним.

Ар. Г.

Одним из любимых, пользовавшихся большим сочувствием в народе и уважением русских грамотников религиозно-назидательных чтений в древнерусской письменности была П. Своей искусственностью, более или менее удачным сближением двух разнородных по содержанию понятий и предметов она удовлетворяла незатейливому вкусу древнерусского грамотника, а своим назиданием, извлекаемым посредством аллегорического объяснения, — его религиозным требованиям. Простой народ она увлекала картинностью изложения и занимательными подробностями в развитии ее содержания. Книжники наши усердно списывали восточные апологи, переделывали их, усложняли прибавками и решались даже на собственные опыты в этом роде. П. в древней Руси понималась различно. Под П. разумелась и пословица — «есть же П. и до сего дне, — говорит Нестор, — погибли якоже обры», — и вообще всякое меткое изречение; под П., далее, разумеется и ныне какое-либо несчастье или неожиданный случай. «Эка П. случилась», говорит простолюдин при постигшем его несчастном обстоятельстве, или «век без П. не изживешь». Название П. носило, затем, всякое аллегорическое объяснение какого бы то ни было предмета. В «Сказании от притчей вкратце» мы читаем: «Стоит гора на двух холмех, среди горы кладязь глубок, на верху горы лежат два камени самоцветные, а над ними два лютые льва. Толк. Гора — человек на двух ногах стоит, а каменья — очи ясные, а львы лютые — брови черные, а кладязь — гортань и горло». Наконец, под П. в собственном смысле разумеется такой род литературы, в котором под внешними образами предлагается какая-либо мысль или ряд мыслей догматических или нравственных с целью нагляднее объяснить их или живее запечатлеть в сердцах читателей. Образцами П. в литературе византийской послужили П. Св. Писания.

С именем притчи из Св. Писания наш древнерусский грамотник не соединял определенного взгляда: всякое непонятное для него изречение в Св. Писании он называл П. (например «Дух Божий ношашеся верху воды»). С другой стороны, любя аллегорическую форму, он находил П. в Св. Писании там, где по смыслу самого Писания ее не было; так, например, в словах апостола Павла «трикраты корабль опровержеся со мною» древний книжник видит П.: «трижды человечество потопи: в раи, в потопе и по приятии закона, егда на идолослужение уклонишася людие нощь и день». Что касается до действительных П., сказанных И. Христом, то вообще они излагаются не вполне, как в Евангелии, а отрывочно, только первые слова П., например, «человеку некоему богату угобзися нива»; затем следует уже само толкование. Толкование этих П. излагается своеобразное, не такое, какое в некоторых П. предложено самим И. Христом или какое обыкновенно на основании св. предания соединяется с известной П. Притча о сеятеле толкуется так: «семя есть слово Божие, впадшее в терние — Иуда, шед бо удавися и птицы небесные снедоша его, на землю же благу — пророци и апостоли». Вообще, древнерусский книжник не любил вдаваться в толкованиях П. в отвлеченности, а сосредоточивал смысл П. на лицах и событиях действительных из священной истории Ветхого и Нового Завета. Например, «Жена некая имяше драхму и погуби ю. Толк: жена — церковь, драхма — Адам». Древнерусский книжник не заботился о выдержанности соответствия между целой П. и толкованием, а основывал последнее на случайном сближении отдельных слов П. с той или другой личностью или обстоятельством. Как переводные, так и оригинальные П. в нашей древнерусской письменности носят на себе характер нравственно-религиозный и притом более или менее аскетический. Это объясняется тем, что проводниками П. были у нас исключительно иноки, мрачно смотревшие на мир, полный суеты, и видевшие в нем только обман и ложь. В «книгах благодатного закона» они искали подтверждения своего воззрения и это воззрение переносили через литературу в массы народа. Трудно найти в древнерусской письменности П., которая была бы свободна от аскетического взгляда на жизнь и мир. После Св. Писания первым и главным источником, из которого заимствовал наш древнерусский грамотник П., были прологи и сочинения святых отцов. В печатном прологе под 28 числом сентября помещена П. «О теле человеческом и о души и о воскресении мертвых». Содержание ее следующее: человек доброго рода насадил виноград, оградил его оплотом; между тем ему нужно было отправиться в дом своего отца. Оставить кого-либо из приближенных к нему лиц охранять виноградник — значит отдать добро на верное расхищение; подумал — и посадил у дверей виноградника слепца с хромцом, а сам отправился в путь. «Что убо повевает извнутрь врать», спросил слепец своего товарища, и когда последний сказал: «многая благая, господина нашего внутрь, ихже неизреченно вкушение», у слепца явилась мысль проникнуть во внутренность виноградника: хромой должен был сесть на плечи слепого и указывать ему дорогу. Возвратившийся господин тотчас же заметил похищение; ни слепой, ни хромой не признавали себя виновными и сваливали свою вину друг на друга. Господин сел на судилище и сказал им: «якоже еста крала, тако да всядет хромец на слепца», и приказал их бить в таком положении. Толкование. Человек домовитый есть Иисус Христос, виноград — земля, оплот — заповеди Божии, слепец и хромец — тело и душа человека, суд — воскресение мертвых. П. эта была в большом уважении у грамотников русских, что доказывается множеством списков ее в разных сборниках. Она, между прочим, приведена в слове Кирилла Туровского: «О теле человечестем и о души и о воскресении мертвых». Грамотею древнего времени П. эта, вероятно, показалась слишком краткой и бледной, и потому он усложнил ее вставками и украсил риторическими, напыщенными фразами, затемнившими ее и лишившими первоначального поэтического колорита; после каждой почти фразы он приводит толкование с обширным нравоучением. Не меньшим уважением пользовалась П. под заглавием «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого архиепископа Константина града повесть душеполезна в чину притча о дворе и змии и что есть житие се настоящее всякого человека». Самым любимым чтением наших предков была повесть о житии Варлаама и Иоасафа царевичей индийских (см.) и в особенности притчи, заключающиеся в ней. П. эти, независимо от самого содержания повести, были в большом употреблении у древнерусских книжников, что показывают их списки и переделки. Эта любимая у всех народов в средние века духовно-нравственная повесть перешла к нам от греков, через южно-славянские литературы. Кто был составитель ее — неизвестно. Некоторые, основываясь на том, что в заглавии греческого текста поставлено имя Иоанна мниха из монастыря св. Саввы, приписывают повесть эту св. Иоанну Дамаскину. Переход ее в нашу литературу Пыпин относит к XIV или XIII столетию и даже раньше. Предположение, что повесть эта перешла к нам именно из литературы южно-славянской, находит себе подтверждение в том, что одна из притчей, взятая из жития царевича Иоасафа (об инороге), называется в некоторых сборниках притчей «от болгарских книг». Русский книжник дополнил ее различными вставками — вместо одного инорога, погнавшегося за человеком, у него являются лев и верблюд, вместо одного дерева — два, золотое и серебряное, и проч. Соответственно вставкам осложняется и толкование.

Кроме притч византийского происхождения, есть еще сборник П., перешедших к нам из западной литературы. Сборник этот известен на Западе под заглавием «Gesta Romanorum». Перевод этого сборника сделан на русский язык не ранее второй половины XVII в. каким-то белорусцем. П. эти мало имели значения в народе и не пользовались ни сочувствием, ни уважением его. Легкий, иногда шутливый тон их не гармонировал с религиозным настроением древнерусского человека. Грамотеев старого времени увлекала замысловатость сопоставления или сближения в них двух разнородных предметов, но при всем том они не слишком жаловали их: П. эти в каком виде перешли к нам, в таком и остались, а не варьировались, не вызывали ни вставок, ни переделок. Древнерусские грамотники и сами по чужому примеру и образцу пытались составлять свои собственные П. О П. собственно русского изделия надо заметить, что чем отдаленнее от нашего времени составитель, тем свежее и естественнее образы, чем ближе — тем бледнее и искусственнее. П. собственно русские отличаются особой формой: они имеют по большей части вид диалогов. В этих П. древнерусский грамотник воплощал свои заветные мысли и идеи в образы, чтобы понятнее и резче запечатлевать их в умах и сердца читателей. Известен, например, темный взгляд древнерусского человека на женщину; этот взгляд изображен в притче «Сказание вопросом от притчей вкратце». Характер этой П. чисто русский, она заимствована из сказки. Всего больше обращала на себя внимание древнерусского человека смерть — и вот древнерусский грамотник в притче изобразил борьбу жизни со смертью. В сборнике XVII в. встречается притча под заглавием «Прение живота с смертию»: она перешла в народную поэзию под названием «Об Анике-воине». До конца XVIII в. распространено было в Древней Руси мнение, что с наступлением восьмой тысячи лет явится на земле антихрист. От этой мысли не свободны были и самые образованные люди в древнее время, как например Максим Грек, выставлявший в числе признаков скорого пришествия антихриста агарянскую прелесть, или магометанство. Древнерусский книжник выразил свое мнение об антихристе в П.: «Некто родися на лицы поля в нощи тьмою, пеленами не повит, водою не омыт, и солнце нань не воссияет; возрасту же его мир радуется». Любовь к П., аллегорическому объяснению так завлекла древнерусского человека-грамотника, что под пером его она потеряла свое первоначальное назначение — исключительно религиозно-назидательное чтение. Под видом притчи он начал изображать различные обыкновенные предметы, не имеющие никакого отношения к нравоучению. В притче его начала занимать только одна внешняя сторона — форма изложения. Так, в виде притчи под образом царя, а иногда женщины он начал изображать времена года и т. п.; в виде притчи излагалось содержание риторики, где под образом дара изображалась сама риторика, под видом подданных — рода и виды ее, под видом занятий как царя, так и подданных — определение предмета каждого рода и вида. См. Ст. Добротворский, «Притча в древнерусской духовной письменности» («Православный собеседник», 1864, стр. 375—415).

-

ПРИ́ТЧА, -и, ж.

1. Иносказательный рассказ с нравоучением, басня. Евангельские притчи. □ Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете — Крылова в сатирической притче. Пушкин, Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой. Ф. Глинки. Сказки и притчи учат мудрости и спокойствию. Соколов-Микитов, В горах Тянь-Шаня. || Иносказательное выражение. Говорить притчами.

2. ( обычно в вопросительных и восклицательных предложениях). Разг. устар. О непонятном, труднообъяснимом явлении, обстоятельстве. — Из леса выезжает кто-то на серой лошади, — остановился по ту сторону речки — и начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча! Лермонтов, Бэла. — Вишь какая притча! — Рассуждал мужик, — Верно, я не в пору Развязал язык. И. Никитин, Жена ямщика.

◊

Притча во языцех — предмет всеобщих разговоров, пересудов.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х

т. / РАН,

Ин-т лингвистич.

исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;

Полиграфресурсы,

1999;

(электронная версия): Фундаментальная

электронная

библиотека

-

ПРИ’ТЧА, и, ж. 1. Рассказ, в иносказательной форме содержащий нравоучение (книжн.). Евангельские притчи. Соломоновы притчи. Религия — опиум, религия — враг, довольно поповских притч. Маяковский. || Иносказательное выражение. Говорить притчами. 2. перен. Употр. в восклицательных и вопросительных предложениях в знач.: непонятная вещь, труднообъяснимое явление (разг.). Что за п.? Вот так п.! Кому язык отрежут, а кому и голову — такая, право, притча. Пушкин. «Вишь, какая притча!» рассуждал мужик: «верно я не в пору развязал язык». И. Никитин. ◊

Притча во

языцех

(церк.-слав., разг. шутл.)

— предмет общих разговоров, то, о чем все говорят, сенсация.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940);

(электронная версия): Фундаментальная

электронная

библиотека

-

при́тча

1. близкий басне небольшой рассказ, заключающий в себе моральное, нравственное или религиозное поучение («премудрость») в иносказательной форме, но не содержащий прямого вывода или наставления ◆ Три тысячи притчей сочинил Соломон и тысячу и пять песней. А. И. Куприн, «Суламифь», 1908 г. ◆ Не только Тютчев, чьё творчество — поистине «Соломоновы притчи» и «Песнь песней» царствующего разума, нет, таков даже Пушкин, гармонический Пушкин. М. О. Гершензон, «Мудрость Пушкина», 1919 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Простота такого мудреца, как Мережковский, заключается в том, что говорит о таких вещах, о которых нужно высказываться молчанием («Помолчим, братие»), или такими притчами, которые проверяются действием: поступил и понял смысл притчи, а без поступка их толковать можно на тысячи ладов (евангельские притчи). М. М. Пришвин, «Дневники», 1919 г. (цитата из НКРЯ)

2. иносказательное выражение ◆ Не взыщите только, что сегодня я расположен говорить притчами и сравнениями, меня так пугает психологический тон моей темы, что я хочу хоть сколько-нибудь его поразнообразить. А. В. Дружинин, «Дневник», 1845 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Отец всегда говорил притчами, образно, и его рассказы запечатлевались в моей душе. Скиталец (С. Г. Петров), «Сквозь строй», 1902 г. (цитата из НКРЯ)

3. перен. разг. устар. непонятная вещь, труднообъяснимое явление, событие, обстоятельство (обычно в вопросительных и восклицательных предложениях); выражение удивления по этому поводу; беда, несчастье ◆ [Самозванец:] Ну что в Москве? // [Пленник:] Всё, слава Богу, тихо. // [Самозванец:] Что? ждут меня? // [Пленник:] Бог знает; о тебе // Там говорить не слишком нынче смеют. // Кому язык отрежут, а кому // И голову. Такая, право, притча, // Что день, то казнь. А. С. Пушкин, «Борис Годунов», 1824–1825 г ◆ Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, всё ближе и ближе и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженях во́ ста от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!.. М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени», «Бэла», 1839–1841 г ◆ Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мёртвые души? Н. В. Гоголь, «Мёртвые души», 1842 г. ◆ Нагнулся и я: точно, нет собаки. — Что за притча! Вскинул я глазами на Фильку: а он улыбается. И. С. Тургенев, «Собака», 1847–1852 г. ◆ «Вишь, какая притча! — // Рассуждал мужик. — // Верно, я не впору // Развязал язык.» И. С. Никитин, «Жена ямщика», 1854 г.

Источник: Викисловарь

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: надраенный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Понятия со словом «притча»

-

При́тча — короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение (мораль).

-

Притчи Иисуса Христа — изложенные в Евангелиях назидательные истории, рассказанные Иисусом Христом. Большинство притч содержится в синоптических Евангелиях, в то время как в Евангелие от Иоанна вошла только одна притча — Притча о добром Пастыре.

-

Притча о блудном сыне — знаменитая притча Иисуса Христа в 15-й главе Евангелия от Луки, иллюстрирующая неизречённое Божье милосердие и прощение ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Нему. Главными персонажами являются отец, олицетворяющий Отца Небесного, старший сын, выступающий в образе самоправедного верующего и младший (блудный) сын, сыгравший роль отступившего от Бога верующего и вопиющего к Нему о прощении.

-

При́тча о тала́нтах — одна из притч Иисуса Христа, содержащаяся в Евангелии от Матфея и рассказывающая о втором пришествии.

- (все понятия)

Что такое притча

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Нередко богатое содержанием литературное или музыкально-поэтическое произведение сравнивают с притчей.

Что имеется в виду? Как и когда возник этот жанр, и какие особенности помогают отличить его от множества других? Поищем ответ вместе.

Притча — это…

Притча — это краткое прозаическое (реже – стихотворное) произведение, содержащее нравственный урок, сформулированный в иносказательной форме.

Истории, рассказанные в форме притчи, обязательно несут в себе поучение, указание в сторону правильного пути. Понять его каждый может на том уровне, который ему доступен.

Основные признаки притчи:

- малый объём;

- обыденность сюжета;

- обращённость к главным нравственным вопросам жизни;

- иносказательность;

- философский подтекст;

- наличие нескольких уровней смысла.

Из всех литературных жанров притча более всего напоминает басню, от которой она отличается отсутствием открытой морали в конце.

Урок, заложенный в притче, нужно расшифровать самому, поэтому можно сказать, что притчевые произведения сложнее и богаче басенных.

Из истории жанра

Первые притчи появились на Востоке. Они представляли собой сборники бесед учителя с учениками и были призваны не только передать некие знания и опыт, но и пробудить привычку к самостоятельному поиску истины, духовному погружению в мир главных вопросов человеческого бытия.

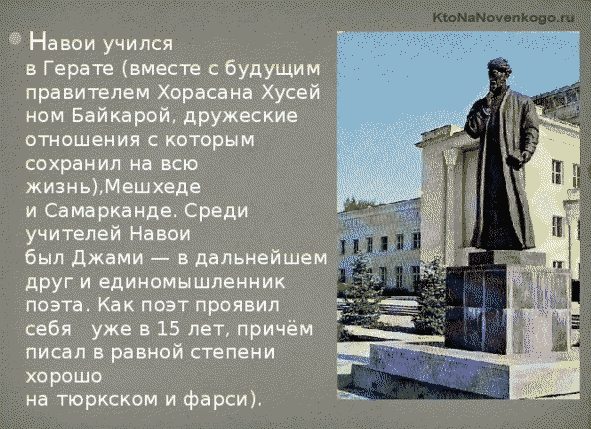

Суфийские дервиши оставили богатое наследие. Известно, например, собрание бесед поэтов Руми, Джами, Навои.

Ветхий Завет Библии частично сохранил для нас знаменитые притчи царя Соломона. На рубеже XIII-XIV веков они широко интерпретировались в древнерусской литературе. Основой же русской культуры, невидимыми кирпичиками, которые легли в её основании, стали притчи Нового Завета.

При анализе многих литературных произведений 18, 19 и 20-го столетий обращение к евангельским притчам становится обязательным. На их сюжете и содержании построено большинство романов Ф.М.Достоевского.

В романе «Преступление и наказание» слышатся отголоски притчи о блудном сыне, с которым можно сравнить Раскольникова, пришедшего к покаянию. Этому предшествует эпизод, когда Соня Мармеладова читает Раскольникову притчу о воскресении Лазаря, а история самой Сони перекликается с сюжетом о блуднице, которой не было запрещено прикоснуться к одежде Христа.

Примеров использования материала древних притч в художественной литературе множество, но немногие авторы решались определять этим термином собственные произведения.

Несколько философских притч вышло из-под пера А.П.Сумарокова, который творил, придерживаясь границ «высокого штиля» и выбирал самые торжественные литературные формы (оду, панегирик, мадригал).

Притчей можно назвать стихотворение А.С.Пушкина «Сапожник». В жанре притчи работал Л.Н.Толстой в периоды новых религиозно-философских и нравственных исканий.

Современные притчи

Современная литература отходит от жанра притчи в чистом виде, но он встречается как вставной элемент в структуре постмодернистских произведений.

Так, насыщен притчевыми отсылками роман Е.Водолазкина «Лавр», созданный на материале древнерусской литературы.

В первозданном состоянии притчу можно встретить в творчестве православных авторов.

Стихотворения иеромонаха Романа (Матюшина) представляют собой образец глубоких поэтических притч, по высоте исполнения приближающихся к молитве, исповедальному рыданию, плачу по русской земле.

Ярким исполнителем музыкальных переложений многих общеправославных и собственно авторских притч можно назвать Светлану Копылову.

Если вы ищете притчи о жизни с моралью, короткие и ёмкие, обратитесь к любому из следующих ресурсов:

- https://pritchi.ru/part_63

- https://elefteria.ru/category-dosug-pravoslavnyie-pritchi/

- https://pritchi.ru/

- http://semyaivera.ru/2016/11/03/pesni-pritchi-svetlanyi-kopyilovoy/

Также любопытно будет познакомиться с фильмом, наглядно иллюстрирующим притчевые истории на современном материале:

Заключение

Чтение поучительных историй детьми и взрослыми в былые времена являлось делом привычным. Сборники притч имелись в каждой семейной библиотечке.

Теперь эта традиция возвращается, помогая людям задавать важнейшие вопросы и самостоятельно находить ответы на них.

притча

Притча

При́тча — короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение (мораль).

Владимир Даль толковал слово «притча» как «поучение в примере».

притча

ж.

1.Иносказательное повествование с нравоучительным выводом. отт. Иносказательное выражение.

2. устар.то же, что басня

притча

ж.

1) а) Иносказательное повествование с нравоучительным выводом. б) Иносказательное выражение.

2) устар. То же, что: басня.

притча

вероятно притеча, от притечь; см. притка .

притча

пр`итча, -и, тв. -ей

притча

В религиозной и старой дидактической литературе: краткий иносказательный пор учительный рассказ Евангельская п. П. о блудном сыне. притча Colloq о непонятном, труднообъяснимом явлении, событии Что за п.?

притча

малый дидактико-аллегорический литературный жанр, заключающий в себе моральное или религиозное поучение («премудрость»). Близка к басне; в своих модификациях — универсальное явление в мировом фольклоре и литературе (напр., притчи Евангелий, в т. ч. о блудном сыне).

притча

притча ж.

1) а) Иносказательное повествование с нравоучительным выводом. б) Иносказательное выражение.

2) устар. То же, что: басня.

притча

притчи, ж.

1. Рассказ, в иносказательной форме содержащий нравоучение (книжн.). Евангельские притчи. Соломоновы притчи. религия – опиум, религия – враг, довольно поповских притч. Маяковский. || Иносказательное выражение. Говорить притчами.

2. перен. Употр. в восклицательных и вопросительных предложениях в знач.: непонятная вещь, труднообъяснимое явление (разг.). Что за притча.? Вот так притча.! кому язык отрежут, а кому и голову – такая, право, притча. Пушкин. «Вишь, какая притча!» рассуждал мужик: «верно я не в пору развязал язык». И. Никитин. Притча во языцех (церк.-слав., разг. шутл.) – предмет общих разговоров, то, о чем все говорят, сенсация.

притча

1) Жанр эпоса: небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной (аллегорической) форме. Близка к басне, но отличается от нее широтой обобщения, значимостью заключенной в П. идеи. В П. нет обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: ее цель не изображение событий, а сообщение о них. П. часто используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение аллегории (см. аллегория ). Широкое распространение получили П. с религиозным содержанием («поучением»), например, «Притчи Соломона», новозаветные П. о десяти девах, о сеятеле и др.

2) Эпический жанр в литературе ХIХ — ХХ веков, в основе которого лежит принцип параболы (см. парабола ); характеризуется предельной заостренностью главной мысли, выразительностью и экспрессивностью языка. К жанру П. обращались Л.Н. Толстой, Ф. Кафка, Б. Брехт, А. Камю и др.

притча

дидактико-аллегорический жанр литературы, в основных чертах близкий басне . В отличие от неё форма П.

1) возникает лишь в некотором контексте, в связи с чем она

2) допускает отсутствие развитого сюжетного движения и может редуцироваться до простого сравнения, сохраняющего, однако, особую символическую наполненность;

3) с содержательной стороны П. отличается тяготением к глубинной ‘премудрости’ религиозного или моралистического порядка. П. в своих модификациях есть универсальное явление мирового фольклорного и литературного творчества. Однако для определённых эпох, особенно тяготеющих к дидактике и аллегоризму, П. была центром и эталоном для др. жанров, например ‘учительная’ проза ближневосточного круга ( Ветхий завет , сирийские ‘Поучения Ахикара’ и др.), раннехристиансокй и средневековой литературы (см. притчи Евангелий , например П. о блудном сыне). В эти эпохи, когда культура читательского восприятия осмысляет любой рассказ как П., господствует специфическая поэтика П. со своими законами, исключающими описательность ‘художественной прозы’ античного или новоевропейского типа: природа и вещи упоминаются лишь по необходимости, действие происходит как бы без декораций, ‘в сукнах’. Действующие лица П., как правило, не имеют не только внешних черт, но и ‘характера’ в смысле замкнутой комбинации душевных свойств: они предстают перед нами не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты этического выбора. В конце 19 и в 20 вв. ряд писателей видит в экономности и содержательности П. образец для своего творчества. Попытку подчинить прозу законам П. предпринял Л. Н. Толстой. На многовековые традиции П. опирался Ф. Кафка, а также интеллектуалистическая драматургия и романистика Ж. П. Сартра, А. Камю, Ж. Ануя, Г. Марселя и др., исключающие ‘характеры’ и ‘обстановочность’ в традиционном понимании. П. продолжает сохранять привлекательность для писателей, ищущих выхода к этическим первоосновам человеческого существования (ср. роль ходов П. у Б. Брехта ) . Лит.: Добротворский С., Притча в древне-русской духовной письменности, ‘Православный собеседник’, 1864, апрель; Лихачев Д. С., Поэтика древнерусской литературы, 2 изд., Л., 1971; Jeremias J., Die Gleichnisse Jesu, 5 Aufl., Gott., 1958; Lambert W., Babylonian wisdom literature, Oxf.,1960. С. С. Аверинцев.

притча

притча, -и, тв. -ей

притча

близкий басне небольшой рассказ, заключающий в себе моральное, нравственное или религиозное поучение («премудрость») в иносказательной форме, но не содержащий прямого вывода или наставления иносказательное выражение , , непонятная вещь, труднообъяснимое явление, событие, обстоятельство (обычно в вопросительных и восклицательных предложениях); выражение удивления по этому поводу; беда, несчастье

притча

загадка, загадочное изречение пословица, поучительное изречение таинственное явление пророчество образ, прообразование

Конечно, этому феномену напридумывали множество объяснений, но приводить я их не буду, потому что в этом случае мы опять-таки не доберемся до развязки, а притча без развязки- это уже не притча, и даже не половина притчи, а черт знает что.

Итак, притча призывает нас к тому, чтобы внутренность нашего сердца была заполнена, ни чем иным, как только Святым Духом, а следующая притча, к которой мы все еще никак не можем приступить, отображает нам то, на каких условиях Господь будет заполнять Своим Духом это наше пустое (Отк.

Перед нами притча очень серьезная и современная по смыслу, притча, разрушающая обаяние мужественности человека, ставшего профессиональным милитаристом.

… ,Вдруг зад заговорит, и, как гласит притча,Добавка выпадет, пожалуй, на ложе … болтовнёй, где, что ни шаг, – притча,Скажу: я от Фалеса претерпел то …

Притча есть притча, пусть даже фантастическая, у нее, как и у всякого литературного жанра, свои законы, и нельзя требовать от нее серьезных глобальных решений.

Если притча не понравилась, показалась непонятной, глупой или бессмысленной — это не означает, что притча плоха.

Притча – это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение (премудрость).Исторически понятие «притча» много раз трансформировалось.

«Нож» — это притча о всем надоевшем отчуждении и всем недостающей любви, «Двое» — головокружительный диалог двух подсознаний, «разговор» двух тел», изящнейшая иллюстрация к «эффектам поверхности» Жиля Делеза, одного из отцов постмодернистской культуры, а «Его жена» — притча о пустоте бытия-небытия и несущественности вещественности.