Проблемы и аргументы к сочинению на ЕГЭ по русскому языку на тему: Экология

Проблема экологии останется актуальной в любую эпоху. Человечество — неотъемлемая часть природы, любое изменение в ней не может не затронуть судьбы тысяч людей. Но к сожалению, вместо того, чтобы помогать нашей окружающей среде, способствовать ее процветанию, мы губим частицу себя, наносим огромный ущерб природе, который не всегда можно устранить. Человечество забывает об этой тонкой невидимой нити, находящейся между нами. Команда Литерагуру выделила несколько важных проблем, связанных с экологией, которые могут встретиться на экзамене. К каждый из них он подобрал литературные аргументы.

Содержание:

- 1 Негативное влияние человека на окружающую среду

- 2 Взаимосвязь человека и природы

- 3 Опыты над природой

- 4 Влияние природы на человека

- 5 Положительное влияние человека на окружающую среду

Негативное влияние человека на окружающую среду

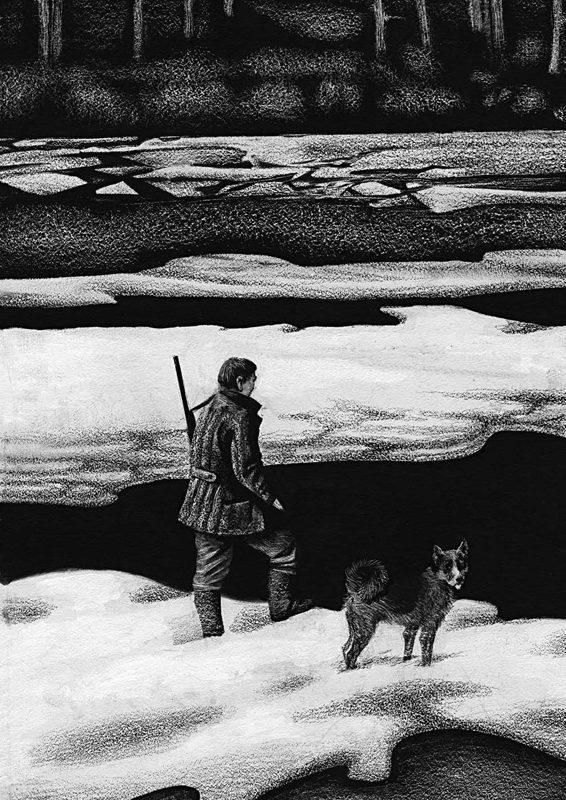

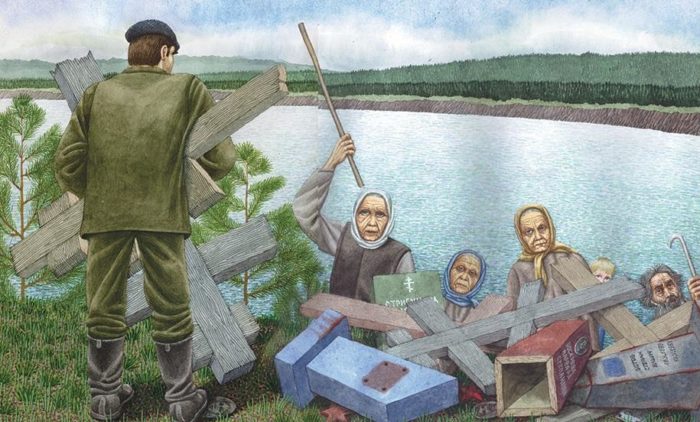

- В.Г. Распутин, «Прощание с Матёрой». В повести «Прощание с Матёрой» В.Г.Распутин поднимает проблему отрицательного влияния человека на окружающую среду. Из-за строительства гидроэлектростанции придётся затопить то, что так дорого многим людям — деревню Матёра. Это значит, что кладбища будут разграблены, деревья срублены, дома разрушены. Происходит не только разрушение природных творений, но и человеческой памяти. Даже не задумываясь, человек убивает самое ценное для людей. Почти триста лет Матёра была приютом для многих, а сейчас будто им с корнями вырубают частицу души. Местные жители негодуют, но сделать ничего не могут. Они бессильные перед новой «стройкой», новым поколением. Им пришлось смириться и тихо покинуть свои родные места.

- В.П. Астафьев «Царь-рыба». В повести «Царь-рыба» писатель В.П. Астафьев затрагивает важную проблему — истребление животных. Игнатьич знаменит в своей местности тем, что умело ловит рыбу и занимается браконьерством. Он бездумно убивает огромное количество животных, не осознавая опасность своих действий. Игнатьич стремится к богатой наживе — ему всегда мало того, что он забирает у природы. Жадность персонажа вынуждала ловить рыбу любой ценой, чем больше, тем лучше. Он боялся быть пойманным, но все равно не прекращал своих незаконных действий. Игнатьич вторгся в природу, хотел создать там свои законы. По его вине погибло много видов рыб. К сожалению, до сих пор много таких «героев» и в наши дни. Людям необходимо понимать, что когда-нибудь может исчерпаться любой запас.

Взаимосвязь человека и природы

- Рэй Брэдбери, «И грянул гром». В рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром» отражено взаимное влияние человека и природы. Писатель показывает читателям далёкое будущее, где в качестве развлечения люди отправляются в прошлое, чтобы поохотиться на динозавров. Но они не подозревают, что малейшее вмешательство в естественный процесс может принести к глобальным переменам. Участник такого «развлечения» — Экельс нарушил правила. Он сошёл с тропы, вследствие чего произошло незначительное, на первый взгляд, происшествие — персонаж наступил на бабочку. Однако только по прибытии в свою эпоху герой осознал свою ошибку. «Изящное маленькое создание» повалило маленькие костяшки домино, они же затронули большие, затем начади падать огромные. И вот Экельс уже в совершено в другом мире, с иными ценностями, моральными принципами.

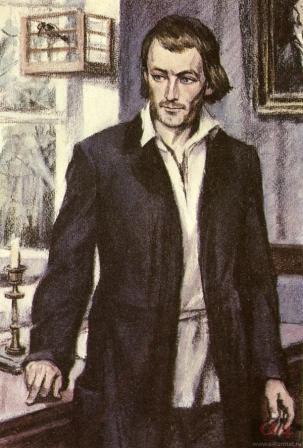

- И.С. Тургенев, «Отцы и дети». И.С.Тургенев в рассказе «Отцы и дети» доказывает, что человек не в силах идти против естественного — против природы. Автор создал образ героя-нигилиста Евгения Базарова, который не признает красоту окружающего мира, любовь, искусство. Он убеждён, что «природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Однако все люди тесно связаны с законами природы. Сама жизнь доказывает Базарову, что его принципам невозможно следовать. Сила любви поражает героя — его почва под ногами становится зыбкой. В душе Базарова происходит внутреннее противоречие, ведь он поступает не согласно своим устоям. В романе природа сливается с человеком. Картины пейзажа отражают мысли Аркадия, его отца. Человек не может жить без любви, без понимания природы.

Опыты над природой

- М. А. Булгаков, «Собачье сердце». В повести «Собачье сердце» М.А. Булгаков ставит проблему человеческого вмешательства в природу. Профессор Преображенский проводит опыт над животным: он пересаживает псу Шарику железы Клима Чугункина. Однако такое нарушение естественного процесса не привело ни к чему хорошему. Шарик превратился в грубого, развратного, человека, который неуважительно относится к окружающим. Вскоре профессор осознал свою неудачу и вернул все на свои места: в конце повести пёс Шарик спокойно дремлет у него в кабинете. Человек не в силах изменить природу, он может лишь навредить ей своим бездумным вмешательством.

- М.А. Булгаков, «Роковые яйца». Проблема желания человека внести изменения в природу поднимается Булгаковым и в другом произведении — в повести «Роковые яйца». Владимир Персиков создал особый «луч жизни», который способствовал быстрому развитию организмов. Это должно было привести к тому, что будущее потомство выросло огромным. Однако результат отличался от прошлых ожиданий: вместо куриц на свет появились животные, которые нападали на людей, разрушали жилища (крокодилы, страусы). Опыт доказывает, что человеку нельзя пытаться вмешиваться в природу, иначе он сам пострадает от своих же экспериментов. Более того, люди также могут причинить вред окружающей среде. Нам необходимо заботиться о природе, оберегать ее, а не разрушать.

Влияние природы на человека

- Ф.И. Тютчев, «В часы, когда бывает». Лирический герой стихотворения Ф.И. Тютчева «В часы, когда бывает…» — чувствительное, нежное дитя природы. Он вместе с ней переживает любое изменение, даже самое незначительное. Когда его одолевает тоска, на сердце тяжело, и утешения друзей «не смешны», герой не перестаёт удивляться прекрасному. Природа преображает его, лучик солнца снова возвращает к жизни, на душе становится тепло. Тоска и грусть пропадает, их заменяет умиротворение и счастье. Хоть ни лучик, ни «воздух благовонный» никаких «уроков и советов» не несут, они помогают человеку обрести внутреннюю гармонию. Лирический герой сравнивает природу с самым чистым и светлым чувством — любовью. Для него это два неотъемлемых элемента человеческой жизни.

- А.А. Фет «Молчали листья, звёзды рдели». В стихотворении А.А. Фета «Молчали листья, звезды рдели» изображено влияние природы на душу человека. Лирический герой вместе с возлюбленной наблюдает за ночным небом. Загадочная сила звёзд пленила их, околдовала. Все чувства, секреты рвутся наружу, ведь как можно хоть что-то утаить в себе, когда «небо так глядится в живую грудь»? Вечерний пейзаж пробудил «все живое», обнажил их чуткие души. Только чувствительный человек не сможет остаться равнодушным от такой завораживающей красоты, он не промолчит. Все, что так давно его мучило, терзало, волновало. Все, что заставляло плакать, смеяться. Все вырывается из груди.

Положительное влияние человека на окружающую среду

- Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Писатель Антуан де Сент- Экзюпери в повести «Маленький принц» затронул важную проблему любой эпохи — уважительное отношение человека к природе. Мальчик с детства был убеждён в том, что нам необходимо «нести ответственность за тех, кого мы приручили». Если человечество будет заботливо относиться к природе, которая их окружает, к животным, то мир станет намного лучше и чище. Каждому нужно понимать, что состояние планеты зависит только от нашей деятельности. Маленький принц призывал бережно относиться к нашему миру, помогать ему, а не разрушать. Неуважение к планете может привести к страшным последствиям: гибели животных, уничтожение флоры, загрязнение окружающей среды.

- К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». Герой рассказа К.Г. Паустовского «Заячьи лапы» совершил милосердный поступок. Он вылечил зайца, который спас его от гибели. Дед Вани Малявина во время охоты столкнулся с серьезной опасностью- лесным пожаром. Сохранить свою жизнь герою помог заяц: он вывел его из горящей зоны. Всю оставшуюся жизнь дед помогал бедному животному: он лечил его обожженные лапы, заботился о нем. Герой отказывался продавать зайца, он не мог лишить своего друга свободы. Важно оставаться человеком в любой ситуации, не терять гуманности, не быть равнодушным к братьям нашим меришься. Заяц спас героя, а он в свою очередь помог животному.

Автор: Анастасия Сметанова

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Метки:

- 11 класс

- аргумент из литературы

- ЕГЭ по русскому языку

- пример из литературы

Читайте также:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ – взаимодействие человека и окружающей среды: проблема загрязнения окружающей среды, уничтожения природных богатств, равнодушного отношения к природе, утилитарного отношения к природе; проблема бережного отношения к природе, забота о приумножении природных богатств, ответственности перед будущими поколениями за сохранение природы, экология культуры, экология языка)

В.Распутин утверждал: «Говорить сегодня об экологии — это, значит, говорить не об изменении жизни, а о её спасении»

Проблема бережного отношения к природе

Повесть Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей»

В повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» изображены разные люди: бережливые хозяева природы и те, кто относится к ней потребительски, совершая страшные поступки: сжигает муравейник, истребляет лебедей. Такова «благодарность» туристов за отдых, наслаждение красотой. К счастью, есть такие, как Егор Полушкин, который стремился сохранить и сберечь мир природы и этому учил своего сына Кольку.

Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы»

Герой стихотворения во время весеннего наводнения спасает тонущих зайцев, собирая их в лодку, вылечивает двух заболевших зверьков. Лес для него — родная стихия, и он переживает за всех его обитателей.

В. Астафьев «Царь-рыба»

Природа жива и одухотворена, наделена нравственно-

карающей силой, она способна не только защищаться, но и нести возмездие. Иллюстрацией карающей силы служит судьба Гоши Герцева. Этот герой несет наказание за высокомерный цинизм по отношению к людям и к природе. Карающая сила распространяется не только на отдельных героев. Нарушение равновесия несет угрозу всему человечеству, если оно не образумится в своей намеренной или вынужденной жестокости.

Распутин в повести «Прощание с Матёрой» затрагивает тему любви к малой родине. Сопротивляясь строительству электростанции на реке, жители деревни встают на защиту своей родины, деревни, истории. Изображая расставание стариков с Матёрой(и остров, и деревня), их боль и страдания, автор заставляет задуматься о таких преобразованиях в жизни, которые бы не уничтожали человеческое в человеке. Главная героиня Дарья Пинигина с болью наблюдает за уничтожением Матеры. Ей, глубоко привязанной к родной земле, чувствующей себя единым целым с природой, трудно пережить прощание с Матерой. Даже природа тяжело сопротивляется попыткам убить ее: в этот год луга и поля приносят обильные урожаи, они полны живых звуков, пения птиц.

Проблема бездомных животных

В рассказе Константина Паустовского «Растрепанный воробей» показано, что люди не равнодушны к проблемам братьев наших меньших. Сначала милиционер спасает маленького воробья Пашку, упавшего с крыши ларька, потом отдает его на «воспитание» доброй девочке Маше, которая приносит птичку домой, ухаживает за ней, кормит ее. После выздоровления птицы Маша выпускает ее на волю. Девочка счастлива, что помогла воробью.

Проблема бездушного отношения людей к прекрасному

Ф.М. Достоевский — роман «Идиот». В романе Ф.М. Достоевского звучит мотив оскорбленной и поруганной красоты. Красота Настасьи Филипповны, призванная спасти мир, уничтожена и растоптана ее опекуном, барином Тоцким. Став жертвой чувственности барина Тоцкого, а затем предметом циничного денежного торга, Настасья Филипповна «из такого ада чистая» вышла. Пораженный ее «удивительным лицом», князь размышляет над ее портретом: «Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!». А художница Аделаида Епанчина, глядя на тот же портрет, находит, что красота — такая «сила», с которой «можно мир перевернуть!»1. В романе звучит философская мысль автора о жестокости мира, уничтожающего красоту

«…Что есть красота и почему ее обожествляют люди?» (Н. Заболоцкий). Какую тайну заключает она в себе и каково воздействие ее на окружающих?

Проблема внешности человека, красоты и безобразия

А.С. Пушкин — стихотворение «Красавица». В этом стихотворении заключена мысль о великой силе красоты, о заключенной в ней гармонии, тайне. У Пушкина звучит мотив поклонения красоте, она «выше мира и страстей», выше людской суеты. Это величайшая загадка и величайшая ценность.

А.С. Пушкин — стихотворение «Я помню чудное мгновенье». В стихотворении «Я помню чудное мгновенье» мотив поклонения красоте органично вплетается в историю любви и жизни лирического героя. Красота рождает в нем удивительное чувство полноты жизни — радость, вдохновение, любовь.

Проблема восприятия человеком природы как живой материи

Повесть В.П. Астафьева «Царь-рыба» — произведение, проникнутое страстной любовью к родной природе и негодованием по отношению к тем, кто своим равнодушием, жадностью, безумностью губит её. Образ царь-рыбы символизирует саму природу. Браконьер Игнатьич в борьбе с осетром был стянут в воду гигантской рыбой, превратившись в пленника собственной добычи. Василий Белов писал: «Мы называем землю матерью, матушкой, кормилицей, поём ей гимны и славословим. Это лишь на словах. На деле мы поступаем с ней безнравственно и жестоко, мы давно забыли, что она живая. Как всё живое, она ждала милосердия. Но произошло отчуждение».

Рыбак Утробин, поймав на крючок огромную рыбу, не в силах справиться с ней. Для того, чтобы избежать гибели, он вынужден отпустить ее на свободу. Встреча с рыбой, символизирующей нравственное начало в природе, заставляет этого браконьера пересмотреть свои представления о жизни.

Стихотворение М.Дудина «Берегите Землю»:

Берегите Землю! Берегите

Жаворонка в голубом зените,

Бабочку на листьях повилики…

«Слово о полку Игореве»

Вся природа в «Слове» наделяется автором человеческими чувствами, способностью различать добро и зло. Природа предупреждает русских о несчастьях, переживает с ними горе и радость.

А.П. Чехов «Степь»

Егорушка, мальчик 9-ти лет, пораженный красотой степи,

очеловечивает её и превращает в своего двойника: ему кажется, что степное пространство способно и страдать, и радоваться, и тосковать. Его переживания и мысли становятся не по-детски серьезными, философскими.

Л.Н. Толстой «Война и мир»

Наташа Ростова, восхищаясь красотой ночи в Отрадном, готова полететь, как птица: её окрыляет увиденное. Андрей Болконский во время поездки в Отрадное увидел старый дуб, и изменения, которые впоследствии произошли в душе героя, связаны с красотой и величием могучего дерева.

Проблема восприятия человеком красоты природы

В. Солоухин — сборник «Трава: Этюды о природе». В этом сборнике В. Солоухин открывает нам весь многообразный мир природы. Зачем цветам аромат? Почему кукушка откладывает яйца в чужие гнезда? Почему полынь так популярна? Обо всем этом размышляет автор. Восприятие природы, по мысли В. Солоухина, несовместимо с суетой, торопливостью. Постижение тайн природы требует от человека некоей отрешенности, спокойствия, душевной гармонии.

К.Г. Паустовский — сборник «Мещерская сторона». Автор рассказывает нам о своем первом знакомстве с этим краем; о природных приметах, связанных с цветом неба, росой, туманами; о местных болотах — «мшарах»; о проделанных некогда людьми каналах; о приключении незадачливого ста- ричка-рыболова. На первый взгляд, Мещера — это «тихая и немудрая земля». Но прелесть ее раскрывается постепенно, точно так же в душе нашей рождается любовь к этому краю. Природа требует от человека душевной чуткости, внимательности, уважения.

К.Г. Паустовский — рассказ «Ильинский омут» (см. «Какие чувства пробуждает в нашей душе красота русской природы?»)

Проблема восприимчивости или невосприимчивости человека к красоте природы

По-разному относятся к природе героини романа Л.Н.Толстого «Война и мир». В душе Наташи Ростовой есть что-то неповторимо русское. Она тонко чувствует красоту русского пейзажа. Трудно себе представить Элен Безухову на месте Наташи. В Элен нет ни чувства, ни поэтичности, ни патриотизма. Она не поет, не понимает музыки, не замечает природы. Наташа же поет проникновенно, с душой, забывая обо всем. А как вдохновенно она любуется красотой летней лунной ночи!

Проблема влияния красоты природы на настроение и образ мыслей человека

В рассказе Василия Макаровича Шукшина «Старик, солнце и девушка» мы видим изумительный пример отношения к родной природе, окружающей нас. Старик, герой произведения, каждый вечер приходит в одно и то же место и смотрит, как заходит солнце. Рядом находившейся девушке-художнице он комментирует ежеминутно меняющиеся краски заката. Каким неожиданным будет для нас, читателей, и героини открытие, что дед-то, оказывается, слепой! Уже более 10 лет! Как надо любить родную землю, чтобы помнить в течение десятилетий ее красоту!!!

Природа способна облагородить и возродить душу человека, раскрыть его лучшие качества

Проблема пагубного влияния человека на природу

Проблема благотворного влияния природы на человека

а) Кто хоть раз держал в руках Красную книгу, обратил внимание на то, какая она большая и тяжелая. И это не случайно: только за последние полвека сотни представителей флоры и фауны стали ее постоянными, вечными жителями. И причина этого не во всемирном потопе, новом ледниковом периоде или смертоносных вирусах. Причина исчезновения многих видов растений и животных мира — человек.

б) Когда мы разглядываем ночное небо, то пытаемся предположить, что в этой удивительно красивой бездне есть жизнь, подобная нашей. Да, наверняка есть. Но едва ли найдется еще одна такая планета, которую бы так варварски уничтожали ее самые разумные обитатели.

— В. Астафьев. Роман «Царь-рыба».

– Ч.Айтматов « Плаха»

— В. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой».

— Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» (при виде зазеленевшего старого дуба князь Андрей обретает веру в возможность счастья).

— А. Фет. Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы…».

В романе-эпопее Л.Н..Толстого «Война и мир» Наташа Ростова, восхищаясь красотой ночи в Отрадном, готова полететь, как птица: её окрыляет увиденное. В сцене ночного разговора Наташи с Соней раскрывается счастливый поэтический мир Наташи, её способность открывать для себя красоту мира.

Андрей Болконский во время поездки в Отрадное увидел старый дуб, и изменения, которые впоследствии произошли в душе героя, связаны с красотой и величием могучего дерева.

Л.Н. Толстой «Война и мир»

Природа составляет вечный мир человека. Пьер, взглянув на небо, думает: «И всё это моё, и всё это во мне, и всё это я!».

Природа способна возрождать к жизни героев. Так будет у князя Андрея, когда он соприкоснётся на поле Аустерлица с вечным и бездонным небом, когда поэзия ночи, переданная Наташей, окажет своё магическое воздействие, и в его душе поднимется путаница «молодых мыслей и надежд». А встреча со старым дубом, который весь покрылся зеленью и сливался с буйной весенней жизнью, вернула Болконского к жизни. Князь Андрей вдруг окончательно решил: «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год».

Ю. Нагибин «Зимний дуб»

Пятиклассник Савушкин часто опаздывал на уроки, и Анна Васильевна решила сходить к его матери. И вот мальчик ведёт свою учительницу через лес короткой дорогой, по которой обычно ходит в школу. Тропинка вдоль ручья приводит на поляну, и Анна Васильевна видит зимний дуб. Молодая учительница вместе с Савушкиным с радостным интересом всматривается в потаённую жизнь леса. Природа благотворно воздействует надушу Анны Васильевна, и учительница понимает, что также благотворно она воздействует и надушу её ученика, что самое удивительное в этом лесу не зимний дуб, а маленький человек, так искренне заботящийся о сохатом, маленький человек, в котором природа воспитывает и раскрывает его лучшие качества.

В. Астафьев «Царь — рыба»

В главе «Капля» В. Астафьев показывает благотворное влияние природы на человека. Именно состояние мирного покоя, навеянное природой, открывает самое светлое в душе человека: жалость и любовь к людям, желание защитить их от бед и обид, нравственное убеждение в необходимости человечности мира.

Л.Г. Алёшина «В тихом лесу»

Пребывание на природе весной, летом, осенью, зимой дарит разные, но всегда удивительные впечатления. Всё интересно в лесу: и соседство тонкой травинки с могучим деревом, и пение птиц. Человек, соприкасаясь с природой, познаёт её. Познание природы, как считает автор, обогащает духовный мир человека, делает его глубоким, содержательным. Общение людей становится интересным, а личные отношения обогащаются тем истинным богатством, которое несравнимо с материальными благами

Природа из храма превращается в мастерскую, она оказалась беззащитной перед человеком, зависимой от него

Проблема влияния научно- технического прогресса на природу.

В. Астафьев «Царь-рыба»

Стремительное развитие техники отозвалось не только благами. Люди настолько свыклись с той пропастью, которая отделяет их от природы, что просто перестали воспринимать её. Человек стал бездуховен, и это породило в нём жажду наживы. Процветает браконьерство. Спасение природы и человека, по мнению ВЛстафьева, заключается в преодолении пропасти между человеком и природой, в их духовном слиянии. Человек должен жить в мире с природой, не нарушать её гармонию, не грабить её. «Природа — это храм, а не мастерская», — к такому выводу приходит каждый человек, прочитав книгу В. Астафьева «Царь-рыба».

Д.Гранин «Зубр»

Главный герой произведения, Зубр, знает, что большинство людей, даже некоторые учёные, считают, что природа безгранична, а воздействие человека на неё ничтожно. Такие учёные вызывают у Зубра недоумение. Как они могли покорно соглашаться с варварскими проектами, мало того, давать одобрительные заключения строить гибельные предприятия на озёрах, вырубать леса, возводить плотинырыть каналы? Зубр думает о том, что наука помогает в этом случае человеку покомфортнее устроиться за счёт природы. И его сердце болит от того, что он лучше других понимает, как хрупка и беззащитна по- рой природа перед человеком

Проблема взаимоотношения человека с окружающей средой

В.Распутин в статье «В судьбе природы — наша судьба» размышляет о взаимоотношениях человека с окружающей средой. «Сегодня не надо гадать, «чей стон раздаётся над великой русской рекой». То стонет сама Волга, изрытая вдоль и поперёк, перетянутая плотинами гидростанций», — пишет автор. Глядя на Волгу, особенно понимаешь цену нашей цивили — зации, то есть тех благ, которые создал для себя человек. Кажется, побеждено всё, что можно было, даже будущее человечества.

Проблему взаимоотношения человека с окружающей средой поднимает и современный писатель Ч.Айтматов в произведении «Плаха». Он показал, как человек своими руками разрушает красочный мир природы.

Роман начинается с описания жизни волчьей стаи, которая спокойно живёт до появления человека. Он буквально всё сносит и уничтожает на своём пути, не думая об окружающей природе. Поводом для такой жестокости послужили всего лишь затруднения с планом мясосдачи. Люди издевались над сайгаками: «Страх достиг таких размеров, что волчице Акбаре, оглохшей от выстрелов, казалось, что весь мир оглох, и само солнце тоже мечется и ищет спасения…» В этой трагедии погибают дети Акбары, но на этом её горе не заканчивается. Далее автор пишет, что люди устроили пожар, в котором погибают ещё пять волчат Акбары. Люди ради своих целей могли «выпотрошить земной шар, как тыкву», не подозревая о том, что природа также им отомстит рано или поздно. Одинокая волчица тянется к людям, хочет перенести свою материнскую любовь на человеческого ребёнка. Это обернулось трагедией, но на этот раз для людей. Человек в порыве страха и ненависти к непонятному поведению волчицы стреляет в неё, но попадает в собственного сына.

Данный пример говорит о варварском отношении людей к природе, ко всему, что нас окружает. Хотелось бы, чтобы в нашей жизни было больше заботливых и добрых людей.

В.Астафьев. Цикл рассказов «Конь с розовой гривой» (нравственность в ответе на вопрос: зачем насильственная смерть? Рассказ «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка»-как ребятишки сгубили выводок белогрудой куницы, и она, обезумев от горя, мстит всему окружающему свету, изничтожая домашнюю птицу в двух соседних деревнях, пока сама не погибает от ружейного заряда.) Романы «Царь- рыба», « Последний поклон».(тревога о родной земле).

Б.ВВасильев «Не стреляйте в белых лебедей»(главный герой Егор Полушкин беспредельно любит природу, работает всегда на совесть, живёт смирно, а всегда виноватым оказывается. Причиной этому то, что не мог Егор нарушить гармонию природы, боялся вторгаться в живой мир. Но люди не понимали его, считали не приспособленным к жизни. Он говорил, что человек никакой не царь природы, а её старший сыночек. В конце он погибает от рук тех, кто не понимает красоту природы, кто привык только покорять её. Но подрастает сын. Который сможет заменить отца, станет уважать и беречь родную землю.)

Ч.Айтматов «Плаха» (человек собственными руками рушит многокрасочный и многонаселённый мир природы. Писатель предостерегает, что бессмысленное истребление животных – угроза земному процветанию. Позиция «царя» по отношению к животным чревата трагедией.

В.Распутин «Пожар» (противопоставление гармоничной природы несовершенному человеку. После пожара весна собирает всё неотмершее и уцелевшее в одну кучу, а люди не понимают этого)

В романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» Николай Петрович, отец Аркадия, после спора Павла Петровича с Базаровым пребывает в состоянии грустного раздумья и не понимает, как можно не восхищаться природой. Автор подробно описывает летний вечер, и мы видим и чувствуем природу так же, как чувствует её Н.П. Последняя страница романа – описание сельского кладбища, родителей Базарова и могилы главного героя. В этом описании противопоставляются вечность природы и временность социальных теорий, претендующих на вечность.

В рассказе А.П. Чехов «Степь» Егорушка, пораженный красотой степи, очеловечивает её и превращает в своего двойника: ему кажется, что степное пространство способно и страдать, и радоваться, и тосковать. Его переживания и мысли становятся не по-детски серьезными, философскими.

Бездумное, жестокое отношение к природе может привести её к гибели. Уничтожение природы ведёт к гибели человека и человечества

Проблема взаимоотношений человека и природы, красота природы

Ф.И. Тютчев, лирика. Человек у поэта – частица природы, а природа разнообразна в своих проявлениях. Трудно уловить, где кончается пейзаж и где начинается раздумье о человеке.

С.Есенин, лирика. Есенин – единственный среди русских лириков поэт, в творчестве которого невозможно выделить стихи о родине в особый раздел. Сам поэт писал: «Чувство родины – основное в моем творчестве». Образ родины неотделим от образа природы, который представлен в космическом плане. Человек – это частичка природы.

Л. Леонов В романе «Русский лес» писатель приравнивает проблему защиты природы к проблеме защиты родины, всей земной цивилизации и заставляет задуматься о том, на какие подлые дела с возрастанием технической мощи может пуститься размахнувшееся злодейство, если его вовремя не остановить.

Л. Леонов в своём романе тесно связывает судьбу русского леса с понятием о человеческом счастье и утверждает, что отношение к природе формирует духовный мир человека, накладывает отпечаток на его нравственное самосознание. Варварское отношение к природе, по мнению писателя, может вызвать не только эрозию почв, но и «эрозию духа», эгоизм. «Создавать творцов и покровителей леса ещё важнее, чем выращивать сам лес», — так считал Л. Леонов. Точка зрения

писателя, как доказывает время, справедлива

В. Астафьев «Царь-рыба»

Острую боль вызывают запечатлённые в произведении картины израненной, повреждённой тайги. Даже Командор, казалось бы, огрубевший Для Игнатьича нет никакой необходимости изловить царь-рыбу. Однако наперекор голосу совести, наперекор дедовскому завету и народной мудрости, он решает её брать. И вот царь реки и царь всей природы оказываются в ловушке. Гибель одного из них приведёт к гибели другого. Спасение человека полностью зависит от спасения природного существа. Когда рыба уходит, телу Игнатьича становится легче от того, что она теперь не тянет вниз, а душе — от какого-то, ещё не постигнутого умом, освобождения.

Писатель подводит читателя к мысли, что природу можно уничтожить, но нельзя победить. По мнению Астафьева, у человека только

один путь взаимодействия с природой — путь сотворчества.

В. Распутин «Прощание с Матёрой»

Деревня Матёра и остров Матёра в связи со строительством на Ангаре плотины для электростанции подлежат затоплению.

На протяжении всей повести Павел мучительно ищет ответ на вопрос: правильно ли там, «наверху», распорядились судьбой Матёры. Умом он понимает, что без техники ничего нынче не сделать, нф вспоминая, что будет затоплена самая лучшая, веками ухоженная, вскормившая не одно поколение земля, Павел думает: «А не слишком ли дорогая цена?». Его мучает вопрос: «Ведь должна же быть одна, коренная, правда? Почему же я не могу её найти?»

Мать Павла — старуха Дарья — считает, что «высшая правда», заключается в надобности всего всему. Героиня повести утверждает, что всякая необходимость на земле должна быть основана на необходимости сохранить саму Землю, и только оберегая надобность земли Матёры, можно сохранить, сберечь надобность людей друг в друге, сохранить, сберечь человеческое

Проблема взаимодействия человека и природы. Как достичь гармоничного сосуществования?

Поэма неизвестного автора — «Слово о полку Игореве».

Природа в поэме находится в тесной связи с людьми. Так, солнечное затмение словно предупреждает войско князя Игоря о грядущей опасности. После поражения русских «никнет трава от жалости, а дерево с горем к земле приклонилось». В момент бегства Игоря из плена дятлы своим стуком подсказывают ему путь к реке. Река Донец также помогает ему, «лелея князя на волнах, постилая ему зеленую траву на своих серебряных берегах, одевая его теплыми туманами под сенью зеленого дерева». И Игорь благодарит Донец, своего спасителя, поэтически беседуя с рекой.

К.Г. Паустовский — сказка «Растрепанный воробей».

Маленькая девочка Маша подружилась с воробьем Пашкой. И он помог вернуть ей украденный вороной стеклянный букетик, который отец, находящийся на фронте, подарил когда-то ее маме.

Как природа воздействует на человеческую душу? Природа помогает нам открыть себя и окружающий мир

Л.Н. Толстой — роман-эпопея «Война и мир». Природа дарит человеку надежду, помогает человеку осознать свои истинные чувства, разобраться в собственной душе. Вспомним встречу князя Андрея с дубом. Если по пути в Отрадное этот старый, погибающий дуб наполнял душу его лишь горечью, то на обратной дороге дуб с молодыми, зелеными, сочными листьями помогает ему вдруг осознать, что жизнь еще не кончена, впереди, может быть, счастье, исполнение своего предназначения.

Ю. Яковлев — рассказ «Разбуженный соловьями». Природа пробуждает в душе человека лучшие человеческие качества, творческий потенциал, помогает раскрыться. Герой рассказа — эдакий сорви-голова, трудный ребенок, которого взрослые не любили да и не воспринимали всерьез. Прозвище его — Селюженок. Но вот однажды ночью услышал он пение соловья, и захотелось ему этого соловья изобразить. Он лепит его из пластилина, а потом записывается в художественную студию. В жизни его появляется интерес, взрослые меняют свое отношение к нему.

Ю. Нагибин — рассказ «Зимний дуб». Природа помогает человеку совершить множество открытий. На фоне природы мы лучше осознаем свои собственные чувства, а также по- новому смотрим на окружающих нас людей. Так произошло и с героиней рассказа Нагибина, учительницей Анной Васильевной. Попав с Савушкиным в зимний лес, она по-новому взглянула на этого мальчишку, открыла в нем качества, которые не замечала раньше: близость к природе, непосредственность, благородство.

Какие чувства пробуждает в нашей душе красота русской природы? Любовь к русской природе — любовь к Родине

С.А. Есенин — стихотворения «О пашни, пашни, пашни…», «Спит ковыль, равнина дорогая…», «Русь».Тема природы в творчестве Есенина неразрывно сливается с темой малой родины, русской деревни. Так, ранние стихотворения поэта, наполненные христианскими образами и деталями крестьянского быта, воссоздают картину жизни православной Руси. Вот проходят деревнями калики убогие, вот появляется на дорогах странник Микола, вот дьячок поминает усопших. Каждый из этих сюжетов обрамлен скромным, незатейливым пейзажем. И до самых последних дней Есенин сохраняет верность своему идеалу, оставаясь поэтом «золотой бревенчатой избы». Преклонение перед красотой русской природы сливается в стихах его с любовью к России.

Н.М. Рубцов — стихотворения «Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны…», «Тихая моя Родина», «Звезда полей», «Березы». В стихотворении «Видения на холме» Н. Рубцов обращается к историческому прошлому Родины и прослеживает связь времен, находя отголоски этого прошлого в настоящем. Времена Батыя давно прошли, однако для Руси всех времен есть свои «татары и монголы». Образ Родины, чувства лирического героя, красота русской природы, незыблемость народных устоев и сила духа русского народа есть то доброе начало, что противопоставлено в стихотворении образу зла в прошлом и настоящем. В стихотворении «Тихая моя Родина» поэт создает образ родной деревни: избы, ивы, река, соловьи, старая церковь, погост. Звезда полей же становится у Рубцова символом всей России, символом счастья. Именно этот образ, да еще, пожалуй, русские березы ассоциируются у поэта с Родиной.

К.Г. Паустовский — рассказ «Ильинский омут». Автор рассказывает о своей привязанности к одному из маленьких местечек России — Ильинскому омуту. Такие места, по мысли автора, несут в себе что-то священное, они наполняют душу душевной легкостью, благоговением перед красотой родной земли. Так в человеке зарождается чувство Родины — из малой любви

Проблема жестокости и гуманизма по отношению к животным.

1.В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям.

2. Троепольский. «Белый Бим, Черное Ухо».

3. С. Есенин «Песнь о собаке»

И глухо, как от подачки,

Когда бросят ей камень в смех,

Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег.

Проблема заботы о красоте родного края.

В романе Васильева “Не стреляйте в белых лебедей” скромный недотёпа Егор Полушкин едва не погибает от рук браконьеров. Защита природы стала для него призванием и смыслом жизни.

Проблема

загрязнения окружающей среды

Во второй половине ХХ века нашли своего читателя публицистические статьи писателей С.Залыгина, В.Распутина, В.Астафьева о необходимости борьбы за чистоту окружающей среды. Экологические проблемы широко освещаются на Экологическом портале Интернет.

По данным ученых, ежегодно в мире в результате деятельности человека в атмосферу поступает 25,5 млрд. т оксидов углерода, 190 млн. т оксидов серы, 65 млн. т оксидов азота, 1,4 млн. т фреонов, органические соединения свинца, углеводороды, в том числе канцерогенные, большое количество твердых частиц (пыль, копоть, сажа)

В.П. Астафьев «Людочка»

Проблема изображения осени в России? Почему это время года столь любимо писателями и художниками?

А.С. Пушкин — стихотворение «Осень». В этом стихотворении поэт признается в своей любви к осенней природе:

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса.

Сравнивая различные сезоны, поэт приходит к выводу, что лишь осень соответствует его натуре, рождает вдохновение, оптимизм, волю к жизни.

Картина И. Левитана «Золотая осень». Эта картина была написана осенью 1895 года. В это время И. Левитан жил в усадьбе «Горка» Тверской губернии. На полотне — характерный осенний пейзаж: приглушенное солнце, поля, золотые рощи, уходящая вдаль река, синее с облачками небо. Пейзаж не оставляет у нас грустного впечатления: теплые желтые, оранжевые краски передают радость, покой, умиротворение, разлитые в природе

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». (А.П. Чехов)«Красота есть вечность, глядящаяся в зеркало». (Д. Джебран)«Красота есть тайна, постигаемая нашими душами». (Д. Джебран)«Красота души придает прелесть даже невзрачному телу, точно так же, как безобразие души кладет на самое великолепное сложение какой-то особый отпечаток…» (Г. Лессинг)

Проблема контраста внешности и внутреннего мира человека.

Н. Заболоцкий — стихотворение «Некрасивая девочка».

Поэт задается вопросом, что такое красота. Он видит девочку- дурнушку, беспечно бегающую по двору с мальчишками. Но при этом она добра, умеет радоваться чужому счастью, в движеньях ее — «младенческая грация души». И в финале поэт восклицает: «А если так, то что есть красота И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?» И мы понимаем, что красота внутреннего мира человека так же важна, как и его внешность.

Л.Н. Толстой — роман-эпопея «Война и мир». В контрасте внешнего облика человека и его внутреннего мира, по мысли Л.Н. Толстого, заложен глубокий смысл. Это еще одна иллюстрация идеи противостояния истинных и ложных ценностей в человеческой жизни. Героиней, обладающей не слишком привлекательной внешностью, является у Толстого Марья Болконская. Однако она добра, благородна, религиозна, обладает высочайшей силой духа. Любовь полностью преображает ее, заставляя сиять ее прекрасные, лучистые глаза, придавая грациозности движениям. И княжна Марья обретает свое счастье в браке с Николаем Ростовым. Красавица Элен же, напротив, полностью лишена какого-либо внутреннего содержания. Она корыстолюбива, лжива, безнравственна. «Где вы, там разврат, зло…» — говорит ей Пьер. Жизнь ее пуста, бессмысленна. Создается впечатление, что для нее не существует самого понятия «счастье». В финале она умирает, не совершив ничего хорошего в этой жизни.

А.Н. Толстой — рассказ «Русский характер». Герой рассказа лейтенант ЕгорДремов был покалечен на фронте, горел в танке, потом очень долго лежал в госпитале, перенес много операций, в результате внешность его изменилась, лицо было сильно изуродовано. При этом он был очень скромным человеком, не любил хвастаться своими подвигами, старался ничем не обременять окружающих. После всего происшедшего лейтенант подумал, что теперь родители испугаются его внешнего вида, невеста Катя откажется от него. Поэтому, приехав домой в отпуск, назвался чужим именем. Но для родителей и Кати самым главным оказалось то, что он жив, а не его внешность. Автор восхищается вэтом рассказе русскими характерами. Он замечает, что внешняя простота, скромность человека, неказистая внешность — все это лишь первое впечатление о человеке. А раскрывается глубина человеческой натуры в минуты суровых испытаний: «Кажется, прост человек, а придет суровая беда, и поднимется в нем великая сила — человеческая красота!»

В. Гюго — роман «Собор Парижской Богоматери». Звонарь Собора Парижской Богоматери, горбун Квазимодо, влюбляется в красавицу Эсмерал ьду. Он спасает ее от смерти, укрывая в стенах Собора. Так, уродливый внешне и внутренне противоречивый герой оказывается наделенным прекрасными человеческими качествами: добротой, преданностью, даром сильной и бескорыстной любви. В финале романа Эсмеральду казнят, и Квазимодо умирает, обняв свою любимую.

Проблема недопустимости вмешательства в естественный ход вещей (опасности непродуманных экспериментов)

М. Булгаков «Собачье сердце»

Главный герой повести — профессор Преображенский — задумывает своеобразное соревнование с самой Природой.

Его эксперимент фантастичен: создать нового человека путем пересадки собаке части человеческого мозга. В результате сложнейшей операции появляется безобразное, примитивное существо, наглое и опасное. Ученый должен быть ответственен за свой эксперимент, должен видеть последствия своих действий,

понимать разницу между эволюционными изменениями и революционным вторжением в жизнь.

М. Булгаков «Роковые яйца»

Лабораторные эксперименты и открытия профессора Персикова, использованные в практической деятельности Рокком, дали непредвиденные и трагические результаты: красный луч вызвал к жизни чудовищных гадов, враждебных всему живому, убивающих и пожирающих его.Ж. Берн «Вверх дном»Завязкой романа является «безобидный» замысел героев: замена старой оси, на которой вертится Земля, на новую ось.

Но последствия этого изобретения были бы ужасными: часть территорий ушла бы под воду вместе с людьми, другая — стала горами, где всё погибло бы .от отсутствия воздуха. Землю сотрясали бы землетрясения, люди погибли бы в пожарах и развалинах. Вмешательство человека в устройство окружающего мира обернулось бы бедой для него самого.

Проблема отношения человека к «братьям нашим меньшим». Животные — наши верные друзья и помощники

А.П. Чехов — рассказ «Капгганка». Чехов рассказывает нам о привязанности собаки к своему первому хозяину. Потерявшись и попав к дрессировщику, в хорошие домашние условия, Каштанка вспоминает столяра Луку Александрыча и его сына Федюшку, несмотря на то, что последний частенько издевался над ней. И, заметив их уже во время циркового выступления, Каштанка радостно бросается к ним. А затем они забирают свою собаку.

С.А. Есенин — стихотворения «Табун», «Сукин сын», «Лебедушка». Любовь ко всему живому мы ощущаем в стихах поэта о «братьях наших меньших». Животный мир у Есенина — часть природы, очень близкая человеку. Его звери — это не олицетворения человеческих пороков и добродетелей, а наши верные друзья со своими заботами, горестями и радостями. Они наделены живыми чувствами, способны на искреннюю любовь, привязанность. Истории же их порою драматичны. Так, лебедушка погибает под острыми когтями орла, успев спасти своих детенышей. Поэт общается с ними почти на равных, как с близкими друзьями. Так, в стихотворении «Дай, Джим, на счастье лапу мне…» он открывает душу большому, добродушному псу, рассказывает ему о своей любимой. В другом стихотворении («Сукин сын») молодой пес, сын старой собаки, будит в сердце поэта воспоминания о юности и былой любви. И поэт благодарен ему: «Хочешь, пес, я тебя поцелую За пробуженный в сердце май?

Проблема ощущения родины, памяти о ней, родном доме

Л.Н.Толстой «Война и мир». Обстановка в доме Ростовых – радушие и гостеприимство, теплота взаимоотношений и такт. А это так часто необходимо человеку – чувствовать, что есть место, где тебя любят и ждут, где ты отдыхаешь сердцем и душой.

В.Г.Распутин «Прощание с Матерой» – живущие на Матере старики понимают, что такое родина. Они связывают это понятие с памятью, совестью, верой. Затопив остров, люди лишают этих стариков корней, связи с прошлым, с домом.

А.С.Пушкин «Зимнее утро», «Осень». Пушкин стремился донести до сознания читателей, что возможны новые отношения человека с природой. Природа помогает преодолеть повседневность. Обнаруживая элементы красоты и поэзии в пейзаже, мы начинаем испытывать светлые чувства: радость, нежность, любовь, спокойствие, умиротворение.

М.Ю.Лермонтов «Родина». Навоевавшись на Кавказе, Лермонтов понял, насколько он любит родину. Он рисует русскую деревню печальной, но выделяет главную ее черту – гостеприимность. В ней любой путник найдет ночлег. Лермонтов принимает Россию такой, какая она есть.

Проблема ответственности людей за сохранение природы (экология)

В. Астафьев в повести «Царь-рыба» говорит о необходимости возвращения к природе. Вопросы экологии непосредственно связаны с биологическим и духовном выживанием человека (на примере браконьера). Раз Игнатьич совершает зло, значит, он допускает существование зла везде.

В.Г.Распутин «Прощание с Матерой» — экологическая проблема. Ставит вопрос: может ли человек управлять природой, например, повернуть русло реки и затопить остров, не нанеся урон окружающему. Ответ – нет, ничто не проходит бесследно. Они рушат жизнь жителей Матеры, рушат ее флору и фауну, изменяют климат, а это безнравственно.

Проблемау

уничтожения природных богатств.

Проблема ответственности перед будущими поколениями за сохранение природы

В повести В.Г.Распутина «Прощание с Матерой» раскрывается проблема уничтожения острова. Самый яркий эпизод повести – борьба «пожогщиков» с «царским лиственеем» — убеждает нас в том, что природа неподвластна человеку, но варварское отношение к ней приводит к непоправимым последствиям.

Если о грозящей человечеству беде стали писать в прессе лишь в последние десять-пятнадцать лет, то Ч. Айтматов ещё в 70-е годы в своей повести «После сказки» («Белый пароход») заговорил об этой проблеме. Он показал губительность, безысходность пути, если человек губит природу. Она мстит вырождением, бездуховностью. Эту же тему продолжает писатель и в последующих своих произведениях: «И дольше века длится день» («Буранный полустанок»), «Плаха», «Тавро Кассандры». Особенно сильное ощущение производит роман «Плаха». На примере волчьей семьи автор показал погибель дикой природы от хозяйственной деятельности человека. И как страшно становится, когда видишь, что при сравнении с человеком хищники выглядят более гуманными и «человечными», чем «венец творения». Так ради какого блага в будущем человек приносит на плаху своих детей?

Насилие над природой вызывает возмущение её стихийных сил.

Проблема потребительского отношения к природе

С. Алексеев «Рой»

Мужики, выполняя план лесозаготовок, беспощадно вырубают тайгу. В итоге многие из них получили премии, почётные звания, повышение по службе. Но бездумная вырубка леса привела к тому, что в тайге образовались целые улицы из никому не нужных срубленных брошенных столетних кедров. Лоси, «гуляя» по этим улицам, ломают себе ноги, гибнут.

Природа будто бы мстит за такое отношение к себе. Теперь уже не люди, а пожары уничтожают тайгу, выгоняя всё живое с насиженных мест. Однако проходит время и на месте гарей появляются медоносные луга. Кажется, жить бы человеку и радоваться целебному сибирскому мёду. Но и здесь он не может успокоиться. Луга распахиваются под приусадебные хозяйства. И опять природа мстит человеку. На месте распашки образуются болота, и тысячи никому не нужной земли пугают своей необъятной пустынностью. Нарушая биологический баланс, люди не думают о том, что губят место своего обитания. Читая произведение С.Алексеева, понимаешь, что Природа — это живое существо и её надо беречь

Проблема противостояния человека и природы, разрушения человеком окружающего природного мира, экологические проблемы

Ф.И. Тютчев — стихотворения «Природа-сфинкс», «Певучесть есть в морских волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…». Человек смертен, а природа вечна. Это стихия, равнодушная к людским нуждам, судьбам, делам. Она неуправляема, непознаваема, в бурях заснувших — «хаос шевелится». В этом суть вечного конфликта человека и природы. Человек, по мысли Тютчева, — всего лишь «мыслящий тростник».

И.С. Тургенев — повесть «Поездка в Полесье», стихотворение в прозе «Природа». Человек смертен, а природа вечна. Человек — дитя природы, как и любая другая тварь. Но природе не ведомо ни добро, ни зло, разум не является для нее законом. Она не знает искусства, свободы, не терпит ничего бессмертного. Она с легкостью дает жизнь и легко отнимает ее у живых существ. До судеб человечества ей нет никакого дела.В этом суть конфликта

Н .А. Заболоцкий — стихотворения «Я не ищу гармонии в природе», «Вчера, о смерти размышляя…», «Метаморфозы».

Человек смертен, а природа вечна. В мире природы нет гармонии, нет разумности. Человек —всего л ишь мысль природы, «зыбкий ум ее». Человеческое сознание не в силах соединить «смерть и бытие». Человеческая жизнь преходяща, но человек может оставить себя в этом мире, явившись туда вновь «дыханием цветов», ветвями большого дуба.

В. Астафьев — повествование в рассказах «Царь-рыба».

Основная тема — взаимодействие человека и природы. Писатель рассказывает, как истребляют белую и красную рыбу на Енисее, уничтожают зверя и птицу. Кульминационной становится драматическая история, приключившаяся однажды на реке с браконьером Зиновием Утробиным. Проверяя самоловы, он вывалился из лодки и запутался в собственных сетях. В этой экстремальной ситуации, на грани жизни и смерти, вспоминает он свои земные грехи, вспоминает, как обидел когда-то свою односельчанку Глашку, искренне раскаивается в содеянном, молит о пощаде, мысленно обращаясь и к Глашке, и к царь-рыбе, и ко всему белому свету. И все это дает ему «какое-то еще не постигнутое умом освобождение». Игнатьичу удается спастись. Сама природа здесь преподнесла ему урок. Таким образом, В. Астафьев возвращает наше сознание к гетевскому тезису: «Природа всегда права».

Ч. Айтматов — роман «Плаха». В романе писатель говорит об уничтожении живой природы человеком. Трижды волчья семья лишается своих детенышей. И волчица Акбара начинает мстить человеку, забирает его детеныша. Разрешением этой ситуации становятся несколько смертей: погибает сама волчица, маленький ребенок, сын Бостона, а также Базарбай, похитивший волчат. Волчица Акбара воплощает в произведении мать-природу, которая восстает против уничтожающего ее человека.

Б. Васильев — повесть «Не стреляйте в белых лебедей».

Герой этой повести, лесник Егор Полушкин, его сын Колька противопоставлены браконьерам, людям, бездушно уничтожающим природу.

Чернобыльская катастрофа (взрыв на Чернобыльской АЭС, унесший жизни людей, когда в окружающую атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных веществ), проблемы загрязнения озера Байкал, разрушение территории Кавказского заповедника.

Постижения прекрасного

в природе

Ю. Яковлев «Разбуженный соловьями»

Озорного, непоседливого Селюжонка однажды в пионерском лагере разбудили соловьи. Рассердившись, с камнем в руке,

он решает расправиться с птицами, но замирает, завороженный пением соловья. Что- то стронулось в душе мальчика, ему захотелось увидеть, а потом и изобразить лесного волшебника. И пусть вылепленная им из пластилина птица даже отдаленно не напоминает соловья, Селюжонок испытал животворящую силу искусства. Когда соловей снова разбудил его, он поднял с кроватей всех ребят, чтобы те тоже услышали волшебные трели. Автор утверждает, что постижение красоты в природе ведет к постижению красоты в искусстве, в себе.

Человек является частью природы, составляет с ней единое целое

Проблема родства человека и природы

С.Есенин «Ключи Марии»

Перу Сергея Есенина принадлежит теоретический трактат «Ключи Марии», в котором он изложил своё понимание природы. Поэт считает, что ключами к познанию окружающего мира и взаимоотношению с ним являются те представления, которые сложились у наших далёких предков и воплотились в народной поэзии. Тогда человек старался сродниться с природой духовно, приблизить её к себе.

Среди произведений, выражающих есенинскую концепцию природы, одно из самых видных мест занимают стихотворные новеллы, такие как «Корова», «Табун», «Песнь о собаке», «Лисица». В этих стихотворениях звучит голос поэта-гуманиста, призывающего нас к сочувствию живым страдающим существам.

В. Распутин «Прощание с Матёрой»

При всём многообразии красоты острова Матёра особенно выделяется «царственный листвень». По-старинному преданью, им крепится остров к речному дну, к одной общей земле. Люди, готовя остров к затоплению, пытались спилить, свалить, наконец, спалить могучее дерево, но оно величаво возвышалось над ними. Известно, что человек особо выделяет в природе то, что родствен- но ему. И потому листвень, который почитался на Матёре главным державным древом, предстаёт не только символом могущества природы, но и символом могущества и жизнестойкости человека

«Природа никогда не заблуждается…». (Э. Роттердамский)

«Природа… всегда права, ошибки же и заблуждения исходят от людей». (Я. Гете)

«Природа никогда не обманывает нас; это мы сами постоянно обманываемся»{Ж.-Ж. Руссо)

Проблема дефицита милосердия по отношению к животным. Проблема равнодушия, жестокости людей

С.А. Есенин — стихотворения «Песнь о собаке», «Корова», «Лисица». Животный мир у Есенина — это часть природы, очень близкая к человеку. Но люди часто бывают жестоки по отношению к зверью. Подстрелена охотником красавица- лисица. Корова лишилась своего теленка. А у собаки хозяин забираеттолько-родившихся щенков. И она, подобно человеку, переживает свое горе: «Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег». И вместе со своими четвероногими героями переживает все это поэт и гордится тем, что «братьев наших меньших» он никогда «не бил по голове».

Л. Андреев — рассказ «Кусака». В основе сюжета рассказа — незатейливая история бродячей собаки. Жизнь научила ее защищаться, не доверять людям. Но вот с наступлением весны появились дачники, обогрели, приласкали, накормили собаку, и сердце ее оттаяло. Кусака (такое прозвище ей дали) искренне привязалась к ним. Ас наступлением осени дачники уехали в город, бросив несчастную собаку на произвол судьбы. И снова была разрушена ее вера в людей…

Ф. А. Абрамов — рассказ «О чем плачут лошади». Сюжет рассказа несложен: пришел однажды рассказчик к лошадке Рыжухе, своей любимице, а она с грустью поведала ему такую историю. На летнем сенокосе услышала она от старой кобылы, что раньше было такое время, когда люди заботились о лошадях и ценили их. Но когда Рыжуха стала петь эту песню на своем поле, остальные лошади не поверили ей и попросили ее замолчать. И тогда она обратилась к рассказчику с вопросом, правда ли, что были на свете такие времена. И он не знал, что ей ответить. Ведь лошадь всегда была в крестьянской семье надеждой и опорой, кормилицей. Она была вместе с хозяином не только на работе, но и в праздник, в масленичные гулянья, когда «радугами плясали в зимнем воздухе цветастые, узорчатые дуги, июльский жар несло от медных начищенных сбруй, и колокольцы, колокольцы — услада русской души…». Первой игрушкой крестьянского сына всегда был деревянный конь. Смелый, отважный конь был неизменным спутником богатыря в русских былинах и сказках. Ина фронтах всех войн лошади воевали, многие погибли. Наконец, в русской литературе образ «розового коня» ассоциируется у нас первыми мечтами лучшей поры нашей жизни — юности. А как же сейчас к ним относятся люди? Пьяный конюх зачастую забывает о них, почти все животные сгорблены от работы, висит клочьями шкура, гноятся глаза. Что получили они в благодарность за свой труд? Лишь равнодушие. Несправедливо отнесся к ним человек. Вот и плачут лошади от обиды. Писатель в этом рассказе осуждает черствость, безразличие и эгоистичность людей по отношению к нашим верным друзьям и помощникам — лошадям.

Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца (К. Паустовский).

Потомство мое прошу брать мой пример: до издыхания быть верным отечеству (А. Суворов).

Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством (В. Белинский).

Проблема связи человека со своей родиной?

Выдающийся русский певец Федор Шаляпин, вынужденный уехать из России, все время возил с собой какой-то ящик. Никто не догадывался, что в нем находится. Лишь спустя много лет близкие узнали, что Шаляпин хранил в этом ящике горсть родной земли. Недаром говорится: родная земля и в горсти мила. Очевидно, великому певцу, горячо любившему свою отчизну, необходимо было ощущать близость и тепло родной земли.

Выдающемуся русскому хоккеисту В. Третьяку предложили переехать в Канаду. Пообещали купить ему дом, платить большую зарплату. Третьяк показал рукой на небо, землю и спросил: «А это вы тоже для меня купите?». Ответ знаменитого спортсмена привел всех в замешательство, и больше никто к этому предложению не возвращался.

Однажды ветер решил свалить могучий дуб, который рос на холме. Но дуб только гнулся под ударами ветра. Спросил тогда ветер у величественного дуба: «Почему я не могу победить тебя?».Дуб отвечал, что не ствол его держит. Сила его в том, что он в землю врос, корнями за нее держится. В этой бесхитростной истории выражена мысль о том, что любовь к родине, глубинная связь с национальной историей, с культурным опытом предков делает народ непобедимым.

Лев Толстой в своем романе «Война И мир» раскрывает «военную тайну» — причину, которая помогла России в Отечественной войне 1812 года одержать победу над полчищами французских захватчиков. Если в других странах Наполеон сражался против армий, то в России ему противостоял весь народ. Люди разных сословий, разных званий, разных национальностей сплотились в борьбе против общего врага, а с такой могучей силой никто не может сладить.

Проблемы и аргументы для сочинения ЕГЭ на тему: Экология (с таблицей)

Автор: ·

Опубликовано 18.03.2020

· Обновлено 18.03.2020

Для многих выпускников проблема экологии достаточно трудная, на первый взгляд кажется, что мировая литература затрагивает более абстрактные темы – любовь, дружбу, честь, долг, а про экологию и природу ничего не найти. Как известно, обычно на экзаменах попадается именно то, к чему ты готовишься меньше всего, поэтому не будем оставлять белых пятен. Многомудрый Литрекон представляет подборку аргументов об экологии для ЕГЭ по русскому языку и других экзаменов.

| Проблема | Аргументы |

| Проблема роли природы в жизни человека (Как природа влияет на человека?) |

|

| Проблема роли человека в природе (Как человек влияет на природу?) |

|

| Проблема жестокого отношения к природе (Почему человек потребительски относится к природе?) |

|

| Проблема негативного воздействия на природу в результате научно-технического прогресса (Как цивилизация влияет на природу?) |

|

Автор: Мария Копусова

Метки: 11 классаргумент из литературыЕГЭ по русскому языкупример из литературы

Читайте также:

“Царь-рыба” повесть Виктора Астафьева

Виктор Астафьев показывает нам в повести единение и одновременно противостояние человека и природы. Автор указывает, что любое действие человека приводит к какому-либо результату. И только сам человек решает, будет он потребителем или будет помогать природе по мере своих сил. Астафьев через сцену противостояния Игнатьича и Царь-рыбы, которая олицетворяет природу в общем, говорит, что мы сами уничтожаем природу, а потом и уничтожим сами себя. Он не повествует об умеренном пользовании природными ресурсами, которые способны поддержать жизнь в человеке, но крайне негативно отзывается от бездушной эксплуатации природы ради денег и наживы.

Игнатьич является браконьером. После того, как он встречает царь-рыбу, он несмотря на поверие, хочет ее убить, и достать два ведра икры. Но природа возьмет свое, чудом спасается Игнатьич. Его спасение произошло только после покаяния в своих грехах.

“Отцы и дети” роман Ивана Сергеевича Тургенева

Знаменитая фраза “природа не храм, а мастерская”, принадлежащая Евгению Базарову, говорит о его эгоизме. Базаров думает только о себе, для него природа — лишь инструмент, который должен приносить пользу. В романе есть эпизод, где Евгений бездушно ломает ветки деревьев лишь из-за того, что у него плохое настроение.

Важно! Он был химиком, но его пренебрежительное отношение к природе сыграло с ним злую шутку — он умер от болезни, от которой так и не придумал вакцины. Природа не смогла стать его мастерской.

“Хозяин леса” рассказ Михаила Михайловича Пришвина

Небольшой рассказ о том, что даже самый маленький мальчик может сделать непоправимые вещи. “Хозяин леса” — так называет себя мальчик, который пришел вместе с подругой Зиной поджигать смолу на деревьях. Одно из подожженных деревьев замечает рассказчик, он успевает его потушить. Мальчик только тогда понимает, что они могли уничтожить весь лес. К нему приходит осознание, что он — не хозяин леса, и не может обычный человек распоряжаться тем, что создала природа.

“Прощание с матерой” повесть Валентина Распутина

Повесть просто пропитана любовью к природе. Персонажи боготворят родную землю, считают ее своей кормилицей и помощницей. Они хотят сберечь природу для потомков, однако молодому поколению этого не надо, оно считает, что человек — хозяин природы. Молодые люди восхищаются постройкой ГЭС, но дети не задумываются, что ГЭС уничтожает уникальные природные объекты, леса, поля. Новое поколение хочет поскорее уехать в город. Даже когда героиня Дарья просит своего сына скосить сено, он не знает, как это делать, зато он обучен работать на ГЭС.

Важно! Повесть заканчивается таинственным воем хозяина острова. Последние жители слышат его и понимают, что именно на острове они жили в ладах с природой и правильными ценностями.

“Плаха” роман Чингиза Айтматова

Роман об антропогенном уничтожении природных богатств. В заповедник, где живут волки, прилетают браконьеры на вертолетах, чтобы выполнить план по мясосдаче. Охотники убивают не только волков, но и волчат и сайгаков. Людей не останавливает ничего — они издеваются над животными, им нравится эта власть над животными. По сюжету одинокая волчица, чьи дети погибли в пожаре, также устроенным охотниками, приходит к людям, чтобы дать любовь человеческому ребенку. Отец не понимает животного и стреляет в волчицу, однако попадает в своего маленького сына. Автор показывает, что жизнь — бумеранг, и природа все равно возьмет свое. Человек не принимает заботу животного. А волк оказывается гораздо человечнее людей.

“Война и мир” роман-эпопея Льва Николаевича Толстого

Толстой часто обращается к природе в романе. Автор считает, что именно она способна оживить человека, дать ему силы идти дальше. Ясное небо под Аустерлицем видит Андрей Болконский, голубое небо дает ему силы выжить, понять свое предназначение. А после сцены со старым дубом Андрей Болконский говорит, что жизнь только начинается, и он может, как этот дуб, простоять долгие годы, если будет жить по совести и в любви к природе.

“Не стреляйте в белых лебедей” повесть Бориса Васильева

Уже в названии повести автор призывает нас обдумать свои поступки. Борис Васильев показывает разных персонажей — и тех, кто живет в гармонии с природой, и тех, кто бездушно истребляет ее. Автор рассказывает о непростительных поступках туристов: сжигание муравейников, убийство лебедей. Вот их благодарность природе — полное уничтожение всего вокруг. Против таких толп бездушных людей — маленькие люди с огромными душами, это герои повести Егор Полушкин и его сын Николай. Они всячески пытаются сохранить природу, садят деревья, помогают животным, тем самым помогают себе. Все перечисленные произведения остро ставят вопрос о сохранении природы. Литературные аргументы можно перенести и в нашу современную жизнь. Есть люди, которые убивают животных ради красивых вещей или просто ради денег, выкидывают мусор прямо на улице, рубят деревья, поджигают леса — все это актуально и по сей день. Отрадно лишь то, что такие, как Егор Полушкин и жители Матеры, до сих пор есть, и их число увеличивается. Может быть, когда-нибудь не только авторы произведений будут кричать об экологических преступлениях, но и каждый ребенок будет знать, как он может помочь нашей земле. Еще больше примеров для этой темы смотрите в видео.

Тезисы

- Человечество – только малая часть планеты, которая поражает колоссальным разнообразием своих ландшафтов, омывается огромными водоемами-океанами, населена бесчисленным количеством живых существ.

- Лозунг «Человек — царь природы» в корне не верен. Мы – неотъемлемая, но далеко не доминирующая часть природы, к которой, к огромному сожалению, мы относимся зачастую не просто потребительски, а преступно, не задумываясь о последствиях своих же действий.

- Меркантильные интересы крупных корпораций или отдельных лиц, потребительское отношение к ресурсам природы, их злоупотребление и почти бесконтрольное загрязнение окружающей среды не могут не привести к губительным для экосистемы последствиям, что безусловно отражается на жизни природы и человека как её части.

- Вырубка лесов в разных уголках мира, от сибирской тайги до лесов Амазонии, которая приводит к изменению климата в регионах, массовой гибели многочисленных живых существ, из-за уничтожения их среды обитания — это проблема экологии, которую необходимо решать здесь и сейчас, а не перекладывать на плечи потомков.

- Тотальное загрязнение экосистем продуктами нефтепереработки и промышленными отходами окружающей среды уже стало банальной темой, частые разливы нефти в результате аварий танкеров, губительное и не до конца изученное влияние техногенных катастроф на атомных электростанциях – всё это результат абсолютно неприемлемого отношения человечества к природе и как следствие, за конец 20-го и начало 21-го века в разных регионах мира, возникают небывалые раньше стихийные бедствия, например смерчи и цунами возникают в таких регионах планеты, в которых их появление раньше считалось невозможным. Несмотря на это, человечество учится выживать и возрождаться даже после самых разрушительных бедствий: от ужасных засух до уничтожающих всё на своём пути ураганов, землетрясений и наводнений.

- «Давным-давно жил-был… мир, полный чудес. Люди называли планету Землей – так же, как и почву у себя под ногами, дарующую своим обитателям всё, что необходимо для жизни. И люди, не задумываясь, пользовались этими щедрыми дарами. Они жадно отбирали у Земли её чудеса. Они портили и разрушали до тех пор, пока не добрались до самого сердца планеты. А когда спохватились, было уже поздно – они полностью разграбили свой мир, не оставив ничего». Д. Бертанья «Водный мир».

Аргументы

Проблема экологии

Паустовский Константин Георгиевич, «Повесть о лесах». В этом небольшом произведении рассказывается о том, как замечательный русский композитор Чайковский находил вдохновение в маленьком домике, вблизи леса, как благотворно на него действовала природа. Но внезапно ему сообщили, что лес вокруг его жилища продан и подлежит вырубке. П.И.Чайковский пытался урезонить губернатора, пытался выкупить участок леса у промышленника, но все было безрезультатно. Паустовский находит очень точные слова, для описания чувств, переполнявших композитора, и как эти слова современны: «Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей….Могущество страны — не в одном материальном богатстве, но и в душе народа… А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека». Автор пишет: «Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, промотавшиеся отцы»! Продолжая тему вырубки лесов, поднятую Паустовским, мы не можем не признать, что сейчас происходит то же самое: уничтожается ни какой-то отдельный участок леса вокруг дома композитора, а колоссальные участки тайги.

Учёный-орнитолог и эколог Виталий Рябцев в своих научных статьях фиксирует чудовищные изменения, которые он лично наблюдает в течение нескольких десятилетий. Он обращает внимание на беспрецедентное уничтожение лесов Предбайкалья в результате пожаров и рубок. «За исключением немногих труднодоступных уголков, а также ООПТ (Байкало-Ленского заповедника, Прибайкальского национального парка, некоторых заказников) оно превращено в огромную варварскую лесосеку» — пишет Рябцов. «Судя по всему, назревает новая социально-экономическая катастрофа» — делает вывод автор. Такое наплевательское отношение к природе ведет не только к локальным экологическим бедствиям, но и к изменению климата и условий жизни всех жителей страны.

Ефремов Иван, «Афанеор, дочь Ахархеллена». Иван Ефремов поднимает в своей повести очень важную тему вмешательства человека в жизнь природы. В самой безжалостной африканской пустыне Сахара живет племя туарегов — гордых, свободолюбивых людей, для которых пустыня — как раскрытая книга. Главный герой, Тирессуэн, получил определенное образование, знает французский язык и может служить проводником по пустыне различным группам путешественников, исследователей, археологов . Проводник экспедиции случайно узнает, что французские военные решились на испытание атомного оружия в одном из труднодоступных регионов пустыни. Капитан экспедиции, проводником которой служит Тирессуэн, получил сверхсекретное поручение — наметить и предварительно обследовать место для ядерных испытаний. Капитан понимал, что он служит отвратительному делу, считал себя предателем, тем не менее, не мог отказаться от своей миссии. И хотя как будто бы место выбрано довольно безжизненное, это не меняет чудовищных последствий испытаний: мощь ядерных бомб настолько велика, а распространение радиоактивных продуктов распада так широко, что загрязнения коснутся огромной территории и нанесут непоправимый вред хрупкой экосистеме обитателей пустыни. Однако такие «мелочи» не заботят европейских вояк. Руководство одной из стран было готово превратить в военный полигон территорию другой страны, где проживали люди, обрекая их на верную гибель и нанеся огромный вред местной и без того небогатой экосистеме.

Афонькин Сергей Юрьевич, «Заповедники России». Усилиями передовых людей во всем мире прогрессирует движение за спасение хотя бы отдельных территорий земного шара, превращая их в заповедники, заказники. Целью создания подобных «уголков безопасности» в том, чтобы спасти от разрушения, гибели животных и растения, поймы некоторых рек, озер, и т.д. Не является исключением и Россия. На ее территории находится 41 биосферный резерват, созданный на базе 35 государственных природных заповедников, семи национальных парков и двух природных парков. Под заповедники в России отведено более 33 миллионов гектаров, что составляют всего около полутора процентов ее территории. Начало создания заповедных мест в России связано с крупными землевладельцами. Уже в XIII веке князь Данила Галицкий ограничил охоту в Беловежской пуще. Такие парки Москвы, как Сокольники, Измайлово, Останкино были когда-то заповедными угодьями царя Алексея Михайловича Романова. Это означает, что забота об экологии стала государственным приоритетом России еще в древности, поэтому мы должны продолжать славное дело наших предков, благодаря которым нам досталась богатая страна.

Афонькин Сергей Юрьевич, «Заповедники России». В книге Афонькин описал несколько заповедных мест, которые стали своеобразными музами для известных творцов. В частности, открытый в 1031 году заповедник «Кивач» на территории Карелии. В конце XIX поэт Саша Черный так писал: «Я сбежал из столицы на несколько дней в царство сосен, озер и камней». На реке Суна, которая впадает в Онежское озеро, насчитывается более пятидесяти порогов и водопадов. Самый крупный водопад называется Кивач. Он расположен примерно в 60 километрах от города Петрозаводска. Этому водопаду посвятил оду поэт Гаврила Державин: «Алмазна сыплется гора С высот четыремя скалами, Жемчугу бездна и сребра Кипит внизу, бьет вверх буграми; От брызгов синий холм стоит, Далече рев в лесу гремит». Мы обязаны сохранить эти уникальные природные уголки, ведь они обогатили нашу культуру и еще не раз помогут таланту раскрыться в полной мере.

Василий Песков, «Широка страна моя». «В живой природе тайн и загадок неисчислимо. Их хватает на все поколения любознательных человеков. Если, конечно, человеки не затопчут природу вместе с тайнами ее и загадками» — писал Василий Песков. Журналисту-натуралисту Василию Пескову, спецкору газеты «Комсомольская правда», пришла в голову идея объехать всю страну вдоль и поперек на вертолетах и самолетах и отовсюду посылать путевые заметки. Издание «Комсомолка» смогло устроить Василию Пескову уникальную экспедицию к 50-летию Октябрьской революции. Он облетел страну от Бреста и до Камчатки, результатом его поездки стала серия очерков — «Широка страна моя». Везде, где бы он ни бывал, он писал очерки о природе этих мест, достопримечательностях. Его путешествие началось в июне 1966 года, а закончилось как раз в канун революции — в ноябре 1967 года. После Пескова никто больше такого маршрута не повторял. Да и, пожалуй, не сумел бы, если не по размаху, то по мастерству. Увидев все богатства нашей родины, журналист стал экологическим активистом и упорно боролся за сохранения природного наследия России. Приведу небольшую цитату из этой книги. Она дает нам возможность понять, какой любовью автор проникся к уникальному миру русской природы: «Всю ночь моросил дождь и ревели олени. А утром мы увидели: зима в горах идет сверху. Выпал снег на вершинах. На серых оконечностях скал при солнце сверкали куски холодного синеватого сахара. Под скалами лежала поздняя, бурая осень. А еще ниже – осень только что начиналась: полыхали горные клены, желтые пятки берез, диких яблонь и груш виднелись на крутизне».

Станислав Олефир, «Иду по тайге». Книга охотника С. М. Олефира — своеобразное описание жизни колымской тайги. Короткие рассказы — «таежинки», зарисовки, которые дают много полезных сведений о северной природе, учат внимательно вглядываться в окружающий мир, чтобы понять его. «Мы будем бродить по широким долинам и тесным распадкам, отыщем самую светлую реку и самое глубокое озеро, заглянем в медвежью берлогу и угостим орешками полосатого бурундука» — пишет он о своем путешествии. В каждом обыденном явлении природы он находит свою тайну и историю, а главное — свою взаимосвязь со всем остальным миром. Если хоть одно звено в этой бесконечно мудрой цепи пострадает, катастрофы не миновать. Экология тайги — очень хрупкая и важная часть жизни нашей страны. Ее нужно не эксплуатировать, а оберегать — такова мораль книги.

Проблема изучения природы

Эрнест Шеклтон, «Антарктическая одиссея Шеклтона». Эрнест Шеклтон описал реальные события, произошедшие с ним, летом 1914 года когда он отправился к берегам Южной Атлантики на борту корабля «Эндьюранс». Не достигнув намеченной цели, судно попало в ледяной плен и было раздавлено. Шеклтону и его команде пришлось вести борьбу за выживание в одном из самых суровых мест планеты. Экспедиция находилась очень далеко от цивилизации и не могла рассчитывать на помощь. Но Шеклтону все же удалось вызволить свою команду из антарктического плена, не потеряв ни одного моряка. Эта история легла в основу сюжета величественной, но жизненной и достоверной приключенческой повести. Она демонстрирует нам величие и могущество природы, которая требует от человека глубоких знаний и силы воли. Поэтому так важно изучать и открывать для себя каждый уголок земного шара, ведь никто не знает, какие тайны природы окажутся жизненно необходимыми завтра, через месяц или год?

Джошуа Слокам, «Вокруг света в одиночку». Первым в мире кругосветное плавание в одиночку на небольшом шлюпе «Спрей» совершил американский моряк-капитан Джошу Слокам. Он стартовал 2 июля 1895 года. Его плавание длилось три года. Слокам пересек три океана — Атлантический, Тихий и Индийский. Во время плавания он открыл и нанес на карту некоторые острова. Много раз попадал в сильнейшие штормы и бури, в 1898 году вблизи острова Файр его «Спрей» столкнулся с торнадо, но суденышко выдержало. После завершения плавания он написал книгу «Вокруг света в одиночку», которая наглядно демонстрирует нам необходимость изучения богатств и тайн нашей планеты. Кругосветное путешествие позволило расширить познания ученых и улучшить географические карты, которые направляли тысячи кораблей. Очевидно, что изучение природы и плотное взаимодействие с ней — это ключ к успеху человечества и развитию цивилизации.

Проблема столкновения со стихией

Ален Бомбар, «За бортом по своей воле». Молодой французский врач, Ален Бомбар, изучая истории кораблекрушений, пришел к выводу, что огромное количество фатальных исходов связано ни с голодом или жаждой, а с отчаянием и страхом. Бомбар решил на себе провести эксперимент на выживание. Для этого он отправился в одиночное плавание через Атлантический океан на надувной резиновой лодке «Ереетик», чтобы доказать что, у людей есть шанс выжить после кораблекрушения. Он стартовал 19 сентября 1952 года в Лас-Пальмасе на Канарских островах, а завершил свое плавание через 65 дней на острове Барбадос. Во все время плавания он питался только рыбой и планктоном, в течение двух недель утолял жажду морской водой, а также соком, выжатым из рыб. Когда представлялась возможность — употреблял дождевую воду. Несколько раз волны переворачивали его лодку, ему приходилось терпеливо вычерпывать воду, чтобы «Еретик» смог всплыть. Чтобы преодолеть одиночество, он разговаривал сам с собой, с рыбами и птицами. При появлении суши Бомбар советует терпящим бедствие быть не торопливым, он уверял, что 90% несчастных случаев происходит в момент высадки на землю. Это значит, что человек вполне может преодолеть испытания, дарованные природой, если пересилит свой страх и наберется терпения.

В. Песков, «Зимовка». Антарктида — это самый неприветливый, холодный, загадочный материк. Единственная часть света, не принадлежащая какому-нибудь одному государству. Тут живут и трудятся полярники, ученые из разных стран мира. Здесь можно выжить только, если помогать друг другу, при необходимости приходить на помощь, без оглядки на национальную принадлежность и другие факторы. Василий Песков в очерке «Зимовка» описал реальный случай, произошедший на станции «Восток». Тогда на дизельной станции возник пожар. А это означает отсутствие света и тепла на станции при отсутствии связи с Большой землей. Людей ожидала долгая и холодная смерть. Однако сотрудники, работающие на станции, не пали духом, совершили чудеса героизма, восстановив электроснабжение и продолжив работу. Только умные и волевые люди могут выиграть схватку со стихией и доказать свое право на выживание.

Любовь к природе

Дмитрий Мамин-Сибиряк, «Зеленые горы». Прекрасный писатель, путешественник и натуралист Мамин-Сибиряк обладал тонким чутьем истинного художника, он любил природу во всех ее проявлениях, находил красоту во всем, что видел, будь то мшистый камень, юркая ящерка, скудный пучок травы, маленький горный ключик, утренняя роса, восход солнца в горах. «Все красиво – по своему» — заключал автор. В предисловии он написал, что всегда уходит от проблем и грусти в воспоминания о горах, когда он видел красоту природы и мог ощутить ее целебное воздействие. Он с глубоким чувством описывал каждую черточку родной земли, благодаря чему читатель лучше узнает свою родину и учится любить ее.