Актуальность изучения истоков Второй Мировой войны обусловлена высокой ролью данного исторического события в политической истории Европы XX в.

Вторая мировая война 1939-1945 гг. является одним из ключевых мировых событий XX в., которое оказало решающее воздействие на судьбу народов Европы. Значение и роль различных государств в развязывании войны, ведении военных действий и победе постоянно переоценивается и вызывает множество споров. Дискуссии о роли разных стран в начале самого кровопролитного события XX в. начались практически сразу после окончания Второй мировой войны и не затихают до настоящего времени. На современном этапе нередко звучат полярные точки зрения относительно виновности разных стран в начале войны, вклада в победу СССР и стран Запада и других дискуссионных вопросов. В связи с этим представляется необходимым объективное и достоверное освещение событий, связанных с истоками и началом Второй Мировой войны.

Целью данной работы является изучение точек зрения историков на проблему ответственности за развязывание Второй Мировой войны.

Для успешного достижения данной цели представляется необходимым рассмотреть существующие в литературе взгляды на причины начала Второй Мировой войны, исследовать, как различные историки трактуют степень вины различных государств в развязывании международного конфликта.

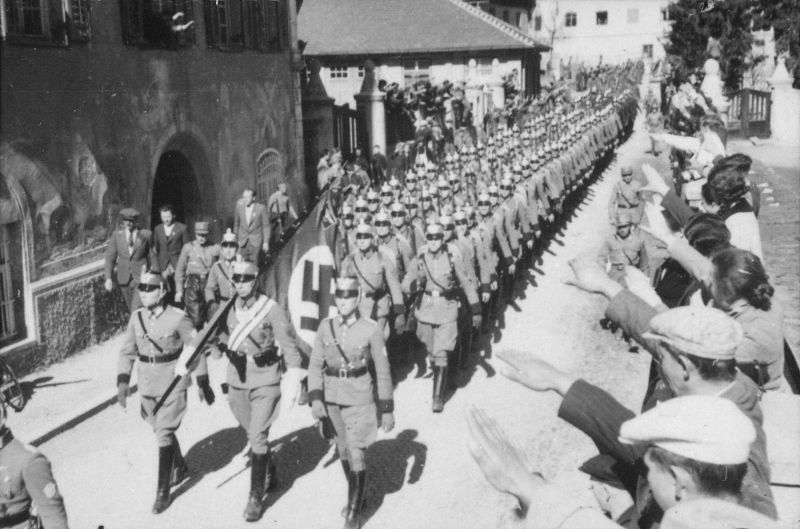

Все исследователи отмечают, что начиная с 1933 г., когда к власти в Германии пришла партия НСДАП во главе с А. Гитлером, в Европе неуклонно нарастала международная напряженность. Ориентация германского нацизма на захват территорий в Европе и пересмотр итогов Первой мировой войны вызвал обострение международной обстановки. Германия осуществила ряд территориальных захватов — «аншлюс» (воссоединение) Австрии (1938 г.), присоединение Судетской области, отошедшей ранее к Чехословакии (1938 г.). Как указывается в литературе, заключение Мюнхенского договора 30 сентября 1938 г., предусматривавшего передачу Чехословакией Германии Судетской области, являлось ярким проявлением политики «умиротворения агрессора», которую проводили Франция и Великобритания в рассматриваемый период.

Накануне начала Второй мировой войны, несмотря на проведение целого ряда переговоров, в Европе так и не была осуществлена идея коллективной безопасности. СССР предпринимал ряд попыток для проведения данной идеи в жизнь, но существенные идеологические разногласия не позволили Советскому Союзу и западным государствам организовать совместный отпор фашистской Германии на начальном этапе ее агрессии. Эта несогласованная политика привела к началу Второй мировой войны 1 сентября 1939 г.

В научной и научно-популярной литературе был выдвинут целый комплекс точек зрения относительно причин начала Второй Мировой войны. Советские историки впервые высказали свою точку зрения практически сразу после окончания войны. В 1948 г. в исторической справке «Фальсификаторы истории», выпущенной Госполитиздатом СССР давалась советская трактовка событий предвоенных лет в Европе.

В исторической справке «Фальсификаторы истории» отмечалось, что основной причиной войны стала агрессия Германии и политика, проводимая Великобританией и Францией. Согласно официальной точке зрения, СССР был заинтересован в организации системы коллективной безопасности в Европе, тогда как западные государства затягивали переговоры, демонстрировали пренебрежительное отношение к переговорному процессу, чем и сорвали возможность заключения антигитлеровского договора весной-летом 1939 г.

«Поведение англо-французских представителей во время переговоров в Москве было настолько нетерпимым, что В.М. Молотов должен был 27 мая 1939 года заявить английскому послу и французскому поверенному, что представленный ими проект соглашения об оказании совместного противодействия агрессору в Европе не содержит плана организации эффективной взаимопомощи СССР, Англии и Франции и даже не свидетельствует о серьёзной заинтересованности английского и французского правительств», — отмечалось в исторической справке «Фальсификаторы истории».

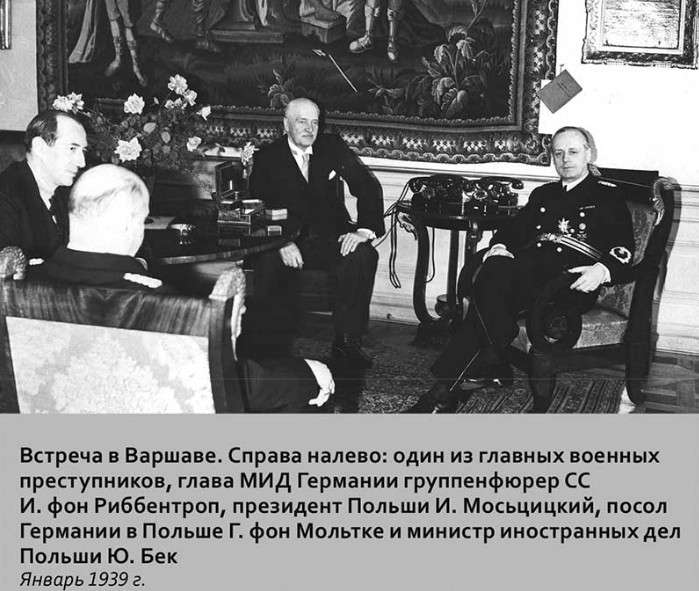

Причиной затягивания переговоров в Москве, согласно данной версии, было параллельное ведение западными государствами переговоров с Германией. Помимо этих фактов, обращалось внимание на то, что в Москву для переговоров были направлены от Англии и Франции второстепенные лица, тогда как для переговоров с Гитлером неоднократно выезжал в Германию сам Чемберлен. При возникновении вопросов относительно средств взаимной помощи в случае агрессии Германии, Советская военная миссия исходила из того, что СССР, не имея общей границы с Германией, может оказать помощь Франции, Великобритании, Польше, в случае возникновения войны, только при условии пропуска советских войск через польскую территорию. Но польское Правительство отказалось от подобного условия. Позицию Польши поддержали французская и английская миссии.

Таким образом, сформировалась версия историков о стремлении Советского Союза избежать возможной войны с Германией и противоположной политики Англии и Франции, которые были виновны в затягивании переговоров и не смогли обеспечить коллективной безопасности. В рамках данной версии историки признавали, что: «выбор, стоявший перед Советским Союзом, был таков:

либо принять в целях самообороны сделанное Германией предложение о заключении договора о ненападении и обеспечить Советскому Союзу продление мира на срок, который мог быть использован Советским государством в целях лучшей подготовки для отпора возможному нападению,

либо отклонить предложение Германии и тем самым позволить провокаторам войны из лагеря западных держав немедленно втравить Советский Союз в вооружённый конфликт с Германией в совершенно невыгодной для Советского Союза обстановке».

Заложенные в «Фальсификаторах истории» положения повторялись в дальнейшем в большинстве исследований советского периода.

В трудах советских историков неоднократно отмечалось, что «в быстро меняющейся и все более опасной обстановке лета 1939 г. СССР вынужден был искать оптимальные решения для обеспечения своей собственной безопасности и идти на договоренности с теми странами, которые готовы были на деле гарантировать отсутствие угрозы агрессии с сопредельных с ним территорий».Советский военный историк П.А. Жилин писал: «Агрессивная политика германского фашизма затрагивала интересы других капиталистических государств, угрожала их позициям. Империалисты Англии, Франции и США принимали все меры, чтобы отвести от себя опасность. С этой целью они стремились направить фашистскую агрессию на Восток ˗ против СССР. Борьба против социалистического государства объединяла монополистический капитал Англии, Франции и США с буржуазией Германии, Италии и Японии… Стремясь направить фашистскую агрессию против Советского Союза, империалисты США, Англии и Франции затратили немало сил и средств на восстановление и развитие германской экономики, на создание мощной военной промышленности. Они щедро финансировали германских монополистов, помогали им вскормить гитлеризм и создать мощный вермахт».

И в настоящее время точка зрения, состоящая в том, что Сталин стремился накануне Второй Мировой войны отсрочить нападение на СССР, широко представлена в отечественной историографии и публицистике. В частности, специалист по истории Великой Отечественной войны М.Ю. Мягков недавно отмечал, что действия СССР по сближению с Германией накануне войны были вызваны тем, что «лидеры западных демократий с невероятной настойчивостью и последовательностью пытались натравить Германию на СССР»

Одновременно с этим данная версия нередко подвергается критике в современной историографии. В первую очередь, исследователи отмечают, что СССР не находился в состоянии изоляции – «Трудно говорить о возрастающей изоляции государства, к переговорам с которым стремятся с различных сторон. Я не останавливаюсь здесь на причинах, по которым Советский Союз оказался весной-летом 1939 г. в центре внимания разных сил на международной арене. Но это объективный факт. В тот период советское руководство находилось в положении стороны, имеющей возможность выбора. Формально эта ситуация сохранялась до 23 августа 1939 г.» – считает С.З. Случ.

В научной литературе и публицистике постсоветского периода широко представлена версия об экспансионистских намерениях (планы по распространению социалистической идеологии за пределы Советского Союза) И.В. Сталина накануне Второй мировой войны. Как отмечают исследователи, выстраивая свою политику в 1939–1941 гг. советское руководство на практике реализовывало «один из основных принципов своей доктрины – использование межимпериалистических противоречий в интересах страны социализма».

Версия об экспансионистских планах Сталина как причины начала войны – одна из наиболее «молодых», она получила широкое распространение после распада СССР. Прежде всего, это было связано с возросшей доступностью архивных материалов. Исследователи начали разрабатывать тему предвоенной международной политики и обнаружили ранее недоступные широкому кругу документы.

Одним из ярких представителей данной версии в публицистике и популярной литературе является Виктор Суворов (В.Б. Резун).

Его произведения на эту имели широкий резонанс и стимулировали дальнейшие серьезные научные изыскания историков, хотя сами работы В. Суворова относятся скорее к жанру популярной публицистической литературы. Наиболее известным произведением В. Суворова является «Ледокол», который выступает как достаточно востребованная у читателей книга. В работах В. Суворова представлена концепция, согласно которой основной причиной Второй мировой войны стало стремление Сталина к расширению социалистического влияния. Данная концепция, принадлежа к идеям исторического ревизионизма, всколыхнула всю отечественную и зарубежную историографию по вопросу предвоенных международных отношений: «Я замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа, я замахнулся на единственную святыню, которая у народа осталась, ˗ на память о Войне, о так называемой «великой отечественной войне».

В. Суворов считал, что, согласно традиционному пониманию большевиками развития мировой революции на основе империалистической войны, Сталин стремился «разжечь» в Европе мировую войну, используя Гитлера как «ледокол».

Некоторые выводы Виктора Суворова находят подтверждение со стороны академических исследований. В частности, советский военный историк В.И. Семидетко, осуществляя анализ состояния и действий Советской армии ранним летом 1941 г., пришел к неожиданным выводам. Он считал, что причина, по которой германская армия так легко прошла через позиции Красной Армии на центральном фронте в Белоруссии в июне 1941г. (где у обеих армий, нападающей и защищающейся, были приблизительно равные силы), заключалась в том, что позиция Красной Армии была атакующей, что «оказало решающее влияние на неудачный исход первых оборонительных операций войск Западного фронта и привело к поражению в Белоруссии».

Тезис о том, что Красная армия оказалась не в состоянии эффективно противостоять наступлению немецких вооруженных сил по причине ориентации на атакующую тактику является одним из основных тезисов В. Суворова и его сторонников.

Ревизионистская позиция В. Суворова вызывает недоверие и критику со стороны академической исторической науки – как отечественной, так и зарубежной. Особенно важным, по мнению современных историков, является то обстоятельство, что любое «перекладывание ответственности» на СССР снижает степень ответственности фашистской Германии, а этого нельзя допускать.

Но при этом экспансионистская версия имеет и целый ряд сторонников. Это обстоятельство обостряется сложностью международной обстановки последних лет. Западные историки поддерживают точку зрения, согласно которой вина за разжигание войны возлагается на Гитлера и Сталина как представителей тоталитарных режимов, которые столкнулись между собой.

В целом многие историки склонны принять тот тезис, что Сталин рассчитывал на взаимное ослабление сторон в случае войны между фашистской Германией и капиталистическими странами. Подобную точку зрения высказывают, в частности, М.И. Мельтюхов, С.З. Случ. Это обстоятельство было бы объективно выгодно стратегическим интересам Советского Союза. Очевидно, что любое государство заинтересовано в укреплении собственных международных позиций, что нередко практикуется за счет ослабления противников. Особенно это было актуально в условиях рассматриваемого периода, когда разворачивалось противостояние между государствами с различной идеологией.

М.И. Мельтюхов в связи с этим отмечает: «любое государство формирует свои интересы на мировой арене в соответствии со своими геополитическими параметрами, ресурсными возможностями, уровнем экономического развития, весом и местом в мировом сообществе и национально-культурными традициями. Внешнее оформление национально-государственных интересов во многом определяется ценностными нормами и идеологией, господствующими в каждую конкретную эпоху. В формулировании национально-государственных интересов и формировании внешнеполитической стратегии, призванной их реализовать, важное значение имеет система ценностных ориентиров, установок, принципов и убеждений государственных деятелей — восприятие ими окружающего мира и оценка места своей страны в ряду остальных государств, составляющих мировое сообщество».

Таким образом, изучив основные версии историков относительно причин и истоков Второй Мировой войны, можно сделать ряд выводов.

В настоящее время существует целый комплекс точек зрения относительно причин развязывания международного конфликта. Одной из основных является версия о стремлении СССР избежать войны с фашистской Германией и организовать коллективную безопасность в Европе, и отсутствии поддержки капиталистических стран.

Данная точка зрения базировалась на положениях, высказанных в исторической справке «Фальсификаторы истории» (1948 г.). В данной исторической справке давалась официальная советская трактовка событий, которая состояла в том, что основной причиной развязывания войны стала политика, проводимая Великобританией и Францией. Согласно данной точке зрения, СССР был заинтересован в организации системы коллективной безопасности в Европе, тогда как западные государства сорвали возможность заключения антигитлеровского договора весной-летом 1939 г. Критика данной версии состоит в том, что СССР в рассматриваемый период не находился в состоянии изоляции и имел возможность выбирать – к какому военно-политическому блоку государств ему присоединиться.

Версия об экспансионистских планах И.В. Сталина является достаточно политизированной, но, тем не менее, востребованной. Данная версия состоит в утверждении, что начало войны было выгодно советскому руководству, которое ставило цель распространения социалистической идеологии за пределы Советского Союза в результате разжигания мировой империалистической войны.

Наиболее правомерным и отвечающим исторической объективности представляется на современном этапе сочетание рассмотренных версий и избегание политизированного подхода к событиям начала Второй мировой войны.

Список использованной литературы

Жилин П.А. Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз. ˗ М.: Мысль, 1965. – 167 с.

Мельтюхов М.И. Главная ложь Виктора Суворова. / Неправда Виктора Суворова. / Сборник. Сост. Г. Пернавский. ˗ М.: Яуза, Эксмо, 2008. ˗ С. 9 – 23.

Мягков М.Ю. От Мюнхенского соглашения до подписания советско — германского договора от 23 августа 1939 г.: предыстория вопроса. // Международный кризис 1939-1941 гг. От советско-германских договоров 1939 года до нападения на СССР. – М.: Права человека, 2006. – 560 с.

Мягков М.Ю. Смертоносная чаша. / Литературная газета. – 2008. — № 41 (6198) (8.10.2008).

Семидетко В.А. Истоки поражения в Белоруссии(Западный особый военный округ к 22 июня 1941 г.) // [Электронный ресурс] Режим доступа http://rkka.ru/analys/zapovo/main.htm

Случ С.З. О некоторых проблемах дипломатической борьбы в канун второй мировой войны. // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. — М.: Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1989. – 156 с.

Суворов В. Ледокол. – М.: АСТ, 2006. – 352 с.

Фальсификаторы истории. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1948. 79 с. (Историческая справка.) // [Электронный ресурс] Режим доступа http://militera.lib.ru/research/false/index.html

Чубарьян А.О. Канун трагедии: Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 — июнь 1941 года. – М.: Наука, 2008. – 476 с.

Кто виноват в начале Второй мировой войны?

Все хорошо знают, как началась Вторая мировая война — 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Естественно, от того, что Германия напала на Польшу война ещё не стала мировой, но это стало тем спусковым крючком, который запустил цепь событий — уже 3 сентября Англия и Франция, как союзники Польши, вступают в войну и понеслось.

В последнее время появилось более широкое толкование тех событий, сторонником которого, надо сказать, был и я до последнего момента. Суть его в том, что подписанный 23 августа 1939 пакт Молотова-Риббентропа по сути развязал руки Гитлеру и сделал возможным само вторжение.

Естественно, такая интерпретация очень не нравится России — стране которая больше всех потеряла в этой войне и благодаря усилиям которой, собственно, Германия была побеждена.

Поэтому Россия всячески апеллирует к Польше, которая не дала возможности помочь Чехословакии, и к Мюнхену 1938 года, как к первопричине событий.

Однако, Мюнхен не был причиной войны. Да, шли на сделку с Гитлером, тянули время, предавали друзей и союзников, но не стреляли! И это важно.

А вот пакт Молотова-Риббентропа дал старт реальным боевым действиям, т.е. получается развязал ту самую Вторую мировую войну.

Пакт Молотова-Риббентропа

Почему пакт Молотова-Риббентропа мог стать причиной мировой войны?

Польша была не только зоной интересов Германии, которой нужен был проход в Восточную Пруссию, но и зоной интересов СССР — границы которого были слишком далеко на Востоке (под Минском). А кроме того, часть этих земель считались исконно российскими.

И логично, при таком раскладе, что Гитлер бы побоялся начать вторжение в Польшу не урегулировав вопроса с СССР.

И правда, где та черта на которой надо было остановиться? И до какого момента СССР терпел бы продвижение германских войск по Польше в восточном направлении? И что было бы, если бы не было пакта, а германские войска вошли бы в тот же Брест?

Для Гитлера это была рискованная игра не смотря на силу своих армий, и он вряд ли в 1939 году был готов к полноценной войне с СССР. Тем более боевого опыта у его войск ещё не было, и на что его армии были способны он не знал.

Поэтому считается, что именно этот пакт дал Гитлеру возможность напасть на Польшу. Если это действительно так, то вина СССР в развязывании Второй мировой войны однозначна. И какими бы благими намерениями не прикрывался СССР, он должен взять свою часть ответственности за это.

Так думал я. Так думают до сих пор многие.

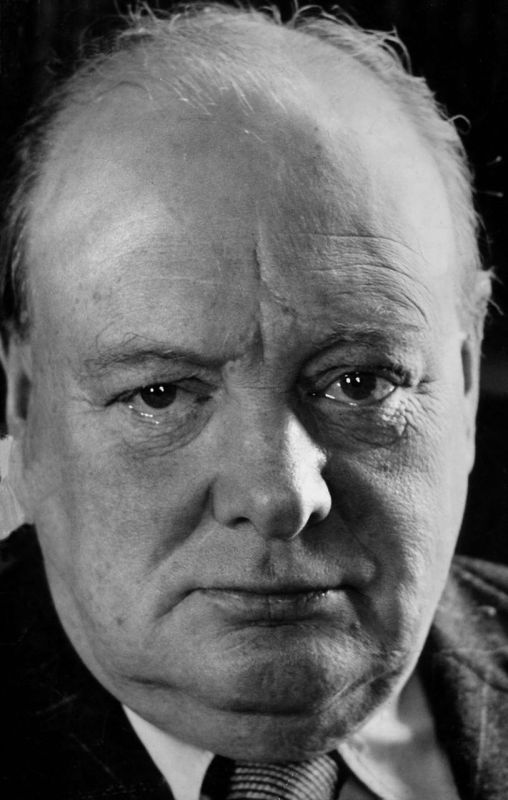

Однако, воспоминания Черчилля натолкнули меня на мысль, что Гитлер напал бы на Польшу в любом случае. И в это снимает с СССР любые обвинения в развязывании войны.

При этом ни в коем случае не снимает моральные и правовые вопросы: я думаю оценка действий СССР в августе-сентябре 1939 года должна быть дана. Это не был “освободительный” поход: по форме и по последствиям, и для мирного населения он мало чем отличался от немецкого вторжения (если не брать в расчёт еврейское население), то ещё большой вопрос на какой стороне Польши в 1939 году было безопаснее — на “освобождённой” Красной Армией, или на оккупированной немецкой.

Однако не это тема данной статьи и вернёмся к главному вопросу — кто развязал Вторую мировую?

Польша и СССР

Почему Гитлер в любом случае напал бы на Польшу очевидно — свои задачи на западе и в Центральной Европе он уже выполнил — Рурская область, Австрия, Чехословакия уже были оккупированы. К войне с Францией имея в тылу её союзницу Польшу Гитлер был не готов. Да и вопрос связи с Пруссией оставался открытым и жизненно важным для большой войны. Для более серьёзных планов Гитлеру нужна была объединённая Германия. Да и кто как не Польша идеально подходила в качестве полигона — первая настоящая война! В этом смысле Польша была обречена.

Поэтому роль СССР в этом вопросе не была решающей, и если бы мира с СССР не было подписано, то Гитлер бы это не остановило. Тем более, что после уничтожения Чехословакии он понимал, что единства в рядах союзников нет, Чехословакию никто защищать не стал, и тут не будут.

СССР? Конечно же Гитлер знал об отношениях СССР и Польши, и понимал, что Советский Союз за Польшу не вступиться. Единственная проблема была, как я писал выше, где тот предел до которого немецкие войска могли безбоязненно двигаться по Польше на восток?

Уверен, что если поискать в воспоминаниях, то мы найдем какие-то намёки на то, как Гитлер собирался успокаивать Сталина в случае, если бы не был подписан договор о мире и границах (СССР и Германии). Думаю в этом случае Гитлер бы сам вышел на связь со Сталиным и предложил бы некий вариант: до Вислы, по границам Российской империи, по линии Керзона, “по честному”, ещё как-то) и на этом вопрос был бы закрыт — Сталину не нужна была война. Война была не нужна никому, и этим пользовался Гитлер.

Поэтому СССР на решение Гитлера напасть на Польшу никак не влиял. И по большому счёту пакт Молотова-Риббентропа закрепил до войны то, что было бы закреплено сразу же после начала боевых действий не будь такой договор подписан.

Плюс, имея опыт Мюнхена и попыток спасти Чехословакию, в общем-то СССР был оставлен один на один с агрессивной Германией и это был не тот случай, когда стоило играть в благородство и международное право — выбора не было. Гитлер бы так и так оставил бы эти территории Сталину (Западной Белоруссии и Западной Украины), чтобы не провоцировать конфликт и заставил бы их забрать (по сути делая Сталина соучастником. Возможно именно такой план и был). Т.е. Сталин сразу был обречён.

Было бы сказано примерно так: “либо вы выходите на линию Буга и тогда мы не идём дальше, либо мы заберём всё”.

Цепь событий: попытка лишить Польшу независимости в 1920 году и поражение тогда же Красной Армии, лишило Советскую Россию территорий, которыми она считала своими. И это стало причиной скрытой вражды между соседями. Дальше поляки не пропускают советские войска на помощь Чехословакии (по большому счёту правильно делают). И дальше Гитлер поворачивает на Восток. Что оставалось делать СССР? Спасать по сути враждебное себе государство? Зачем? А тут ещё и возможность вернуть земли, которые действительно и по справедливости не должны были входить в состав польского государства… СССР лишь воспользовался шансом. Винить за это сложно.

При этом повторю, что современное российское общество всё равно должно дать оценку тем событиям, т.е. невиновность Советского Союза в развязывании Второй мировой войны не освобождает от ответственности за вторжение в Польшу — это было, пусть и вынужденное, но нарушение международного права. И это было, пускай и вынужденное, вторжение на территорию независимого государства, да, пускай и для обеспечения собственной безопасности. Мы понимаем, что выбора не было, и только это хоть как-то оправдывает СССР. При этом методы насаждения советской власти на захваченных территориях тоже должны получить свою оценку. Как и взять ответственность за польских граждан, солдат и офицеров убитых и сосланных.

Меня сложно уличить в симпатиях к СССР и уж тем более к Сталину (как минимум его памятнику/могиле не место на главной площади страны). Как максимум, надеюсь, суд состоится и приговор этому человеку за его деяния будет вынесен. И вся моя книга про Варшавское восстание, по сути, обвинение советской власти в недопустимости тех методов ведения войны и внешней политики. Но в данной ситуации, надо быть честным и признать, что Советский Союз никак, напрямую, не способствовал развязыванию Второй мировой войны.

С другой стороны сложно что-то предъявить и Польше у которой были все основания не доверять СССР, и события происходящие дальше показали, что причины для опасения действительно были.

Англия и Франция

Самыми очевидными виновниками развязывания Второй мировой войны можно назвать Францию и Англию, которые как победители Первой мировой войны должны были обеспечить выполнение Версальского договора, но сначала занятые своими внутренними делами закрывали глаза на усиление Германии, а потом стали слишком зависимыми от роста германской мощи.

Как не странно прозвучит, но демократическая форма управления государством оказалась в данной ситуации той причиной, которая в итоге привела к началу Второй мировой войны. Боязнь взять ответственность на себя перед однопартийцами и избирателями, страх войны — но не столько войны, на начальном этапе (1933-1935) Германию можно было нейтрализовать и заставить выполнять условия Версальского договора с минимальными жертвами, но при демократической форме управления, когда власть подотчетна и даже минимальные жертвы — это уже чрезвычайная ответственность, которую никто не взял на себя. В результате было упущено время, Германия окрепла и в 1937-1939 начала уже представлять из себя достаточную силу с которой пришлось считаться.

Просто воевать уже было мало, а создать полноценный союз не получилось — нерешительность сыграла и тут свою роль. Я не думаю, что это был вариант натравить Гитлера на СССР, просто политики Франции/Англии потеряли контроль над ситуацией и уже надеялись на то, что как-нибудь само пройдёт.

Свою значительную роль сыграла и репутация СССР, с которым мало кто хотел иметь дело. И это тоже было важной причиной, которая стала причиной войны уже на более поздних этапах.

Мюнхен

Мюнхен не решал уже ничего. Германия была слишком сильной, и чтобы её остановить в одиночку нужен был союз. При этом вести диалоги и договариваться уже не было времени. Единственная страна, которая могла возглавить этот союз была Франция. И в случае, если бы оказалось, что Гитлер не блефует и готов воевать — Франция же и понесла бы самые большие потери.

Это очень сложно спасать кого-то ценой собственной жизни. Всем вместе не так страшно, ты чувствуешь плечо соседа, но в данном случае это пришлось бы делать Франции одной. Естественно французы не хотели спасать собой Европу и кто их может винить? Да и избиратели (граждане) не поняли бы такого шага. К тому же опасность не казалась такой уж сильной, плюс Германия по сути забирала своё (мы до сих пор называем произошедшее в сентябре 1939 года на землях современных Беларуси и Украины “Освободительным походом Красной Армии”, а в чём принципиальная разница с тем, что сделала Германия в Судетах? Не принципиальная разница понятно: видимо спасали жителей “освобождённых” территорий от фашистов, но это послезнание — тогда никто не знал про то, что будет. Фашисты тогда не были теми фашистами, которых мы знаем теперь, ещё не зверствовали так усердно. Да и депортация в Сибирь которая началась сразу вслед за “освобождением” как бы свидетельствует о другом.

Репутация же СССР и его отношения с соседями, от которых зависел транзит, делал общий союз невозможным. Подозрительные отношения соседей и подтверждение правильности занятой ими позиции (а они в первую очередь боялись того, что советские войска идущие транзитом на помощь Чехословакии просто на просто забудут вернуться) очень скоро подтвердится.

Можно ли винить СССР — я не думаю. Это уже обстоятельства, но не причина.

Да, конечно, СССР не должен был подписывать мира с Германией. Но получилось бы тоже самое. Германия всё равно бы вынудила СССР войти на территорию Польши и взять граждан (Беларуси и Украины) под свою защиту, а на самом деле держать границы максимально далеко. И кто скажет, что это не правильно??? Возможности для сдерживания Гитлера совместными усилиями были исчерпаны. СССР остался по сути один (то, что это произошло по его же собственной вине не столь даже важно).

И я думаю вопросов бы и не было, и проблема не в том, что войска Красной Армии вошли на территорию Польши (ну, правда, не было вариантов). А в том, что случилось потом с этими территориями и людьми их населяющими. По сути Советская власть стала вести себя как оккупанты, расправляясь с неугодными и насаждая свой строй. Это не было ни освобождением, ни защитой населения.

Всё тоже самое потом повторится в 1944 году. Да, было освобождение от фашизма, и в это никто не ставит под сомнения. И благодарности освобождённых народов не должно было бы быть предела и не было бы до сих пор, если бы не одно “но” — что произошло на “освобождённых” территориях после освобождения, но это уже другая история.

Франция

Ну а подводя итоги можно назвать и страну, благодаря пассивности которой, Германия стала непобедимой — и (12 points goes to…) это Франция.

В конце 20-х, начале 30-х это была страна обладающая самой сильной армией в Европе. Плюс, роль победителя в Первой мировой войне. В любой промежуток времени, до, пожалуй, захвата Австрии, Франция могла решить вопрос Германии самостоятельно — тем более это был вопрос её безопасности в первую очередь. Т.е. если пассивность Англии можно было понять — она остров, то у Франции такой шикарных условий не было, и это не был вопрос вступиться за кого-то, но за себя.

Понятная усталость от Первой мировой войны, в которой Франции досталось действительно сильно, не желание решать общую проблему за счёт себя, явное неодобрение в обществе (очевидно, что оно не одобрило бы любую войну и любое правительство её (войну) развязавшее было бы обречено), переросло во французское авось, которое по сути дало Гитлеру возможность превратиться в могучую силу.

Если же выделять точку невозврата, то пожалуй это Рурская область (1936 год), которая стала началом конца. Дальше это уже стало не только французским делом и переплелось многое. Но да, Франция могла спасти мир и наверное должна была это сделать. Однако спасибо бы ей точно никто не сказал.

Резюме

Резюмируя, причины Второй мировой войны:

- Усталость от Первой мировой войны (Франция и Англия);

- Демократическая форма управления (Франция и Англия);

- Отсутствие лидера (Франция и Англия);

- Репутация СССР;

- Харизма и самоуверенность Гитлера.

P.S. Все фотографии взяты с сайта «Военный альбом»

Кто виноват в развязывании Второй мировой войны?

Обвиняют СССР, что он, заключив пакт с Гитлером, открыл двери к началу этой войны.

Честно говоря, это смешно. Да, конечно, заключив пакт с СССР, Гитлер перед решающими событиями несколько, чуть-чуть обезопасил себя.

Но ведь главными противодействующими силами были Франция и Англия. Если бы они начали военные действия против Гитлера в соответствии с договорными условиями сразу при нападении на Польшу, то дни Гитлера были бы сочтены. Под ударами Польши с востока и соединенных сил Франции и Великобритании Германия капитулировала через несколько дней.

Но вместо этого Франция и Англия устроили «странную войну». Вот истинные виновники Второй мировой войны. Имевшие возможность ее предотвратить, обязанные ее предотвратить, они не сделали этого и должны нести вместе с Гитлером всю полноту ответственности за развязывание Второй мировой войны. Именно своим бездействием они распахнули ворота во Вторую мировую войну.

Но они нашли хитрый ход. Переложить ответственность на СССР и, фактически, на Россию как правопреемницу СССР.

Хотя пакт о ненападении между Германией и СССР лежал полностью в русле практики международных отношений того времени. Такие договоры имели с Германией и Франция, и Англия.

Еще преувеличивается роль секретных протоколов. О чем эти протоколы? Если бы да кабы, вдруг может быть – вот о чем эти протоколы. Ясно, что такой бред нужно было держать в секрете, чтоб не вызвать насмешки. Ишь, делят шкуру неубитого медведя. Возможность их реализации была чудовищно мала. Но удивительно, что эта невероятность реализовалась. Реализовалась опять-таки благодаря действиям, точнее, бездействию именно Франции и Германии. Образно говоря, западные страны этого медведя сами подставили под выстрел.

Итак, вся полнота исторической ответственности в развязывании Второй мировой войны лежат на германии, Франции и Великобритании. Косвенно вина лежит и на Польше, что она отказалась участвовать в антигерманской коолиции вместе с СССР, а всецело положилась на гарантии Франции и Великобритании.

Но СССР НИКАКИМ боком не может нести ответственности за начало 2МВ. Он был вправе принять меры по обеспечению своей безопасности в условиях, когда западные страны фактически шулерствовали и тянули время, надеясь подставить СССР под немецкие выстрелы.

1320

16228

Обновлено: 10.01.2023

Ответственность за начало Второй мировой войны в декларации, которую на днях подписали те страны, которым больше всего досталось: Польша, Украина и Литва, теперь возлагается на Советский Союз. По мнению авторов документа, пакт Молотова — Риббентропа, заключенный в 1939 году «между двумя тоталитарными режимами — коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией», «привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз».

«Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом и массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, длившийся полвека», говорится в декларации.

Итак, в очередной, уже не знаю какой раз подряд, нам кидают эти обвинения. Кидают одни и те же страны, против которых, мы, видимо, настолько согрешили, что не отмоемся до конца дней наших. Здесь, подробно расписаны все наши преступления. И кровью миллионов солдат нам не объяснить и не донести до этих стран. Вопрос в другом, стоит ли кому-то объяснять или просто молча смотреть, как намеренно пытаются изменить ту точку в истории, которая очень важна, как идеологически, так и стратегически?

Под конец стоит задать сторонникам данной теории один вопрос. Почему бы не приравнять следующие масштабные геноциды, а также их виновников и идеологических наследников к нацизму?

— Геноцид буров в Южной Африке во время Англо-Бурской войны 1899—1902 гг. Виновник — Великобритания. Идеология: либерализм. консерватизм.

— Геноцид индейцев Северной Америки в XIX веке. Виновник — США. Идеология: либерализм, консерватизм[5].

— Геноцид индейцев Латинской Америки и Вест-Индии XVI—XIX вв. Виновник — Испания, идеология — католицизм;

— Геноцид армян в 1915 году. Виновник — Турция, идеология — национализм;

— Геноцид населения Африки в XVI—XIX вв. Виновники — Великобритания, Испания, Франция, Голландия, Португалия, идеология — консерватизм. либерализм. католицизм;

— Геноцид населения Бенгалии в 1942—1943 гг. Виновник — Великобритания, идеология — консерватизм (премьер-министром Британии в этот момент был консерватор Уинстон Черчилль).

Ах, да, и еще раз, нужно вспомнить все те преступления, которые мы совершали. источник

1 сентября 1939 года началась война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшей войной в истории человечества. Закончилась эта беспрецедентная мировая бойня 2 сентября 1945 года. В ней участвовало 61 государство из 73 существовавших на тот момент (80 % населения земного шара). Боевые действия велись на территории трех континентов и в водах четырех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.

Польскую армию планировали уничтожить мощным ударом максимального количества войск и средств в течение двух недель за счет оголения западной границы. Поляков хотели разгромить раньше чем на западе смогут перейти в наступление, создав стратегический перелом в войне.

Несмотря на ответное объявление войны Францией, Великобританией и некоторыми другими странами, реальная помощь Польше оказана не была. Уже 28 сентября Польша была захвачена. В этот же день в Москве был подписан Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, установивший линию разграничения между немецкими и советскими войсками на территории бывшей Польши. Германия начинает активную подготовку войны на Западе.

В 1940 году Германия вторгается в Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Наносит поражение Франции, которая капитулировала 22 июня 1940 года. После этого Фашистская Германия начинает готовиться к войне на восточном фронте с СССР.

Причин начала Второй мировой войны – много. Но основными, как представляется, стали дисбаланс сил в мире и проблемы, спровоцированные итогами Первой мировой, в частности, территориальные споры. Победившие в Первой мировой войне США, Англия, Франция заключили Версальский мирный договор на максимально невыгодных и унизительных для проигравшей Германии условиях, что и спровоцировало рост напряженности в мире. В то же время, принятая в конце 1930-х годов Англией и Францией политика умиротворения агрессора дала возможность Германии резко увеличить свой военный потенциал, что ускорило переход фашистов к активным военным действиям.

Членами антигитлеровского блока являлись СССР, США, Франция, Англия, Китай (Чан Кайши), Греция, Югославия, Мексика и т.д. Со стороны Германии во Второй мировой войне участвовали Италия, Япония, Венгрия, Албания, Болгария, Финляндия, Китай (Ван Цзинвэй), Таиланд, Финляндия, Ирак и т.д. Многие государства — участники второй мировой войны, не вели действий на фронтах, но, помогали, поставляя продовольствие, медикаменты и иные необходимые ресурсы.

В хронологии Второй мировой войны важнейшее значение имеет период 22 июня 1941- 9 мая 1945 годов, известный в России как Великая Отечественная война.

Датой окончания Второй мировой войны стало 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о капитуляции только после разгрома войсками СССР Квантунской армии.

Битвы Второй мировой войны, по самым приблизительным оценкам, унесли с обеих сторон 65 млн. человек. Советский Союз понес наибольшие потери во Второй мировой войне – погибли 27 млн. граждан страны. Именно он принял на себя основной удар. Именно упорное сопротивление Красной Армии стало главнейшей причиной поражения германского рейха.

Итоги Второй мировой войны ужаснули всех. Военные действия поставили на грань само существование цивилизации. В ходе Нюрнбергского и Токийского процессов фашистская идеология была осуждена, были наказаны и многие военные преступники. Для того чтобы в будущем предотвратить подобные возможность новой мировой войны, на Ялтинской конференции в 1945 году было принято решение о создании существующей и сегодня Организации Объединенных Наций (ООН). Результаты ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки привели к подписанию пактов о нераспространении оружия массового поражения, запрете на его производство и применение.

Серьезными оказались и экономические последствия Второй мировой войны. Для западноевропейских стран она обернулась подлинной экономической катастрофой. Влияние стран Западной Европы значительно уменьшилось. В тоже время, США удалось сохранить и укрепить свои позиции.

С тех пор прошло 75 лет, но до сегодняшнего дня не утихают острейшие политические споры о том, кто несет ответственность за развязывание самой кровопролитной и длительной войны. О роли заправил фашистской Германии речи не идет, их вина доказана Международным трибуналом в Нюрнберге, который вынес суровые приговоры зачинщикам мировой бойни.

Запад колет нам глаза пактом Молотова и Риббентропа, но почему-то забывает, что этому пакту о ненападении предшествовало Мюнхенское соглашение 1938 года о расчленении Чехословакии. Оно было подписано 29 сентября в Мюнхене главой правительства Великобритании Н.Чемберленом, председателем кабинета министров Франции Э Даладье, лидером нацистской Германии А.Гитлером и вождем фашистской Италии Б.Муссолини. Документ был заключен при поддержке США.

Кстати, немцы были не единственными, кто хватал чешские территории. Сразу же после Мюнхенского соглашения, 30 сентября 1938 года, Варшава предъявила Праге ультиматум, требуя немедленного удовлетворения своих территориальных претензий. И 1 октября Чехословакия уступила Польше Тешинскую область, где проживало 80 тыс. поляков и 120 тыс. чехов. Плюс промышленный потенциал захваченной территории. Расположенные там предприятия давали в конце 1938 года почти 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали.

Еще один любопытный факт, о котором на Западе почему-то забывают. Первой страной, с которой Гитлер подписал серьезный внешнеполитический документ, была Польша. 26 января 1934 года Польша и Германия заключили декларацию о дружбе и ненападении сроком на 10 лет. Потом последовало множество двусторонних переговоров, на которых в том числе обсуждались и совместные действия против СССР.

И еще один факт, который не хочет вспоминать Запад. Еще за полгода до нападения Германии на Польшу СССР предпринял серьезные усилия для заключения военных договоров с Англией, Францией и Польшей, направленных против Германии. Была достигнута договоренность о проведении в августе 1939 года переговоров в Москве.

Советская делегация получила полномочия подписать военную конвенцию при условии обеспечения взаимной безопасности. В случае германской агрессии СССР против Польши заявил о готовности выставить 136 дивизий для совместной обороны. Английская и французская делегации приехали в этом смысле в Москву с пустыми руками.

17 августа германский посол в Москве Ф.Шуленбург сообщил советскому правительству, что его страна готова заключить с СССР договор о ненападении сроком на 25 лет, предоставить совместные гарантии прибалтийским странам и использовать свое влияние для улучшения отношений СССР с Японией.

Провал переговоров в Москве стал тем Рубиконом, после которого предотвратить Вторую мировую войну было уже невозможно.

СССР был поставлен перед выбором – или международная изоляция с перспективой скорого неизбежного столкновения с Германией, или заключения пакта о ненападении с ней, который позволит как минимум выиграть время.

Советское руководство избрало второй вариант. Кстати, не Молотов первым сел за стол переговоров с Риббентропом. Пионерами стали министры иностранных дел Латвии и Эстонии, которые еще 7 июня 1939 года заключили договор о ненападении с Германией. Потом последовал визит в Прибалтику военной миссии и начало подготовки к возможному использованию территорий этих стран как плацдарма против СССР. Все эти факты не могли не учитываться советским руководством.

Министр иностранных дел Германии Й.Риббентроп 23 августа прибыл в Москву, и в ночь на 24 августа договор между двумя странами был подписан. Он на какое-то время обеспечивал СССР гарантию от войны с Германией и её реальными и потенциальными союзниками.

Сделки такого рода неоднозначны. Каждая из сторон извлекает из них как выгоды, так и потери. С позиции сегодняшних знаний, можно утверждать, что договор с гитлеровской Германией был для СССР нежелательным решением в обычной обстановке, но единственно возможным — в конкретно сложившейся летом 1939 года международной ситуации.

Пакт – и это главное – позволил СССР выиграть около двух лет для укрепления обороны страны. Кроме того, он вызвал сильные противоречия между Германией и Японией, как раз в тот период, когда советские войска вели бои против японцев на реке Халхин-Гол. Все это уже в годы Великой Отечественной войны способствовало тому, что СССР избежал гибельной для себя войны на два фронта.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Рёймон Арон, франц. философ

Холодной войной называют исторический период с 1946 по 1991 год, прошедший под знаком противостояния двух крупных сверхдержав – СССР и США, оформившихся после окончания в 1945 году Второй мировой войны (1947 г. американский журналист У. Липпман так определил отношения СССР и США). Начавшееся соперничество двух сильнейших на тот момент государств планеты постепенно приобрело ожесточенный характер противостояния во всех сферах – экономической, социальной, политической и идеологической. Оба государства создали военно-политические объединения (НАТО и ОВД), форсировалирост ракетно-ядерных и обычных вооружений, а также постоянно принимали скрытое или явное участие практически во всех локальных военных конфликтах на планете.

— создать военно-политический союз западных стран под эгидой США (1949 г. блок НАТО);

— разместить вдоль границ СССР сеть американских военных баз;

— поддержать внутреннюю оппозицию в странах Восточной Европы;

— использовать обычные вооружения и ядерное оружие для шантажа советского руководства. Все это должно было не только не допустить дальнейшего расширения сферы влияния СССР, но и заставить Советский Союз уйти в свои прежние границы.

Существовало одно условие предоставления помощи – выведение из состава правительств западноевропейских государств коммунистов, что подрывало авторитет и престиж СССР на международной арене.

Можно ли было избежать холодной войны и перейти к мирному решению международных вопросов? Ведь и сегодня не все историки согласны с тем, что холодная война была в 50-е годы неизбежной.

Народа мира без поблажки

Сегодня сообща должны

Держать в смирительной рубашке

Всех поджигателей войны.

В СССР взгляд на международные отношения и внешнюю политику, не совпадавший с официальной линией, имел Литвинов – заместитель министра иностранных дел, который был вынужден в 1946 году уйти в отставку. Линию США критиковал Генри Уоллес – один из ближайших сотрудников президента, который был позже выведен из вашингтонского правительства. Таким образом, люди, действующие и думающие в противовес тогдашней политике держав, благополучно устранялись от власти.

Почему же СССР и США ни разу не вступили в прямой военный конфликт?

Исход военного конфликта между двумя крупными военными блоками был совершенно непредсказуем, но главным сдерживающим фактором являлось наличие ракетно-ядерного вооружения в огромных количествах как у Соединенных Штатов, так и у Советского Союза. За годы противостояния стороны накопили такое количество ядерных зарядов, которого хватило бы на то, чтобы многократно уничтожить все живое на Земле.

Таким образом, прямой военный конфликт СССР и США неизбежно означал обмен ракетно-ядерными ударами, в ходе которого победителей бы не было – все оказались бы проигравшими, а сама возможность жизни на планете была бы поставлена под сомнение. Такого исхода не хотел никто, поэтому стороны всячески избегали открытого военного столкновения друг с другу, но тем не менее периодически пробовали силы друг друга на прочность в локальных конфликтах, помогая какому-либо государству скрыто или непосредственно участвуя в военных действиях.

— кровопролитие как средство урегулирования глобальных или религиозных конфликтов не является неизбежным;

— существенную сдерживающую роль сыграло наличие у противоборствующих сторон ядерного оружия и понимание того, каким может стать мир после ядерного конфликта;

— ход конфликтов тесно связан с личными качествами конкретных лидеров (И.В. Сталин и Гарри Трумэн, Михаил Горбачев м Рональд Рейган);

— военная мощь имеет существенное, но не решающее значение (США потерпели поражение во Вьетнаме, а СССР – в Афганистане); в эпоху национализма и третьей индустриальной (информационной) революции управлять враждебно настроенным населением оккупированной страны невозможно;

— в этих условиях гораздо большую роль приобретает экономическая мощь государства и способность экономической системы приспосабливаться к требованиям современности, способность к постоянным инновациям.

В 1991 году СССР распался, осталась только одна держава – США, которая попыталась перестроить весь мир на основе американских либеральных ценностей. В рамках глобализации идет попытка навязать всему человечеству некую универсальную модель общественного устройства по образцу США и Западной Европы. Однако этого пока не удается сделать. Идет активное сопротивление во всех точках земного шара против насаждения американских ценностей, которые неприемлемы для многих народов. История идет дальше, борьба продолжается………

Считаю, что холодная война была гигантской ошибкой, стоившей миру огромного напряжения сил и гигантских материальных и людских потерь в период 1945-1991 г.г. Бесполезно выяснять, кто был более и менее виноват в этом, кого-то обвинять или обелять – одинаковую ответственность за это несут политики как в Москве, так и в Вашингтоне.

двойной клик — редактировать изображение

двойной клик — редактировать изображение

двойной клик — редактировать изображение

двойной клик — редактировать изображение

Самоубийственная внешняя политика государства пилсудчиков завершилась суицидом Второй Речи Посполитой. Главные вехи на этом пути — предательства интересов не только Польши и её народа, но и всех стран и народов Европы, понёсших неисчислимые жертвы от гитлеровского нашествия. Начиная с предательства 26 января 1934 года — пакта Пилсудского — Гитлера, который стал одним из этапов выхода рейха из внешнеполитической изоляции и продвижения к мировой бойне, помог фюреру расстроить ряды сторонников создания системы коллективной безопасности. В числе предательств — отказ Польши 27 сентября 1934 года от участия в многостороннем Восточном пакте о взаимопомощи, способствовавший провалу этой инициативы, перечисленные ранее деяния пилсудчиков, воспрепятствовавшие спасению войсками Красной армии Чехословакии, Польши и пресечению гитлеровской агрессии в самом её начале. Данными предательствами пилсудчики устранили барьеры на пути Гитлера ко Второй мировой войне, порабощению стран Европы и нападению на нашу Родину. И в августе 1939 года поставили последнюю точку в смертном приговоре польской государственности, вынесенном внешнеполитическим курсом пилсудчиков. Спасению Красной армией Вторая Речь Посполита предпочла самоубийство с помощью Гитлера.

Зубачевский Виктор Александрович — профессор кафедры всеобщей истории, социологии и политологии Омского государственного педагогического университета, доктор исторических наук, профессор

Читайте также:

- Донецк город миллиона роз сочинение

- Обычно счастье приходит к счастливому а несчастье к несчастному сочинение

- Написать сочинение по мультфильму балто краткое содержание собственные эмоции и выводы

- Согласны ли вы с утверждением что чтение учит думать сочинение

- Сочинение система государственного управления

Вторая мировая война – кто виноват в ее начале

1 сентября 1939 г. началась война двух мировых военно-политических коалиций, которая стала крупнейшей войной в истории человечества. Закончилась эта мировая бойня 2 сентября 1945 г. В ней участвовало 61 государство из 73 существовавших тогда (80 % населения земного шара). Война началась с нападения Германии на Польшу.

1 сентября 1939 года началась война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшей войной в истории человечества. Закончилась эта беспрецедентная мировая бойня 2 сентября 1945 года. В ней участвовало 61 государство из 73 существовавших на тот момент (80 % населения земного шара). Боевые действия велись на территории трех континентов и в водах четырех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.

1 сентября 1939 года германский Третий рейх напал на Польшу. В 4 часа 45 минут в устье реки Висла старый германский броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по польским военным складам Вестерплятте в Данциге, вермахт перешел в наступление по всей линии границы.

Против Польши Третий рейх задействовал 62 дивизии, всего 1,6 млн. человек, примерно 6000 орудий, 2000 самолетов и 2800 танков (из них более 80% легкие, танкетки с пулеметами). Сами немецкие генералы оценивали боеспособность пехоты как неудовлетворительную, к тому же понимали, что если Гитлер ошибся и англо-французская армия ударит на западе, то катастрофа неизбежна. Германия была не готова в тот момент воевать с Францией (ее армия в то время считалась сильнейшей в мире) и Англией, они имели превосходство на море, в воздухе и на суше, оборонительные сооружения не были подготовлены («линия Зигфрида»), западный фронт оголен.

Польскую армию планировали уничтожить мощным ударом максимального количества войск и средств в течение двух недель за счет оголения западной границы. Поляков хотели разгромить раньше чем на западе смогут перейти в наступление, создав стратегический перелом в войне.

Чтобы создать повод к войне, германские службы безопасности организовали провокацию – так называемый «Глейвицкий инцидент». 31 августа бойцы СС и специально отобранные в тюрьмах уголовники в польской форме атаковали радиостанцию в немецком Глейвице. После захвата радиостанции один из них на польском языке прочитал по радио специально подготовленный текст, провоцирующий Германию на войну. Затем уголовников расстреляли эсэсовцы, трупы бросили на месте, их обнаружила немецкая полиция. Ночью немецкие СМИ заявили, что Польша атаковала Германию…

Несмотря на ответное объявление войны Францией, Великобританией и некоторыми другими странами, реальная помощь Польше оказана не была. Уже 28 сентября Польша была захвачена. В этот же день в Москве был подписан Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, установивший линию разграничения между немецкими и советскими войсками на территории бывшей Польши. Германия начинает активную подготовку войны на Западе.

В 1940 году Германия вторгается в Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Наносит поражение Франции, которая капитулировала 22 июня 1940 года. После этого Фашистская Германия начинает готовиться к войне на восточном фронте с СССР.

Причин начала Второй мировой войны – много. Но основными, как представляется, стали дисбаланс сил в мире и проблемы, спровоцированные итогами Первой мировой, в частности, территориальные споры. Победившие в Первой мировой войне США, Англия, Франция заключили Версальский мирный договор на максимально невыгодных и унизительных для проигравшей Германии условиях, что и спровоцировало рост напряженности в мире. В то же время, принятая в конце 1930-х годов Англией и Францией политика умиротворения агрессора дала возможность Германии резко увеличить свой военный потенциал, что ускорило переход фашистов к активным военным действиям.

Членами антигитлеровского блока являлись СССР, США, Франция, Англия, Китай (Чан Кайши), Греция, Югославия, Мексика и т.д. Со стороны Германии во Второй мировой войне участвовали Италия, Япония, Венгрия, Албания, Болгария, Финляндия, Китай (Ван Цзинвэй), Таиланд, Финляндия, Ирак и т.д. Многие государства — участники второй мировой войны, не вели действий на фронтах, но, помогали, поставляя продовольствие, медикаменты и иные необходимые ресурсы.

В хронологии Второй мировой войны важнейшее значение имеет период 22 июня 1941- 9 мая 1945 годов, известный в России как Великая Отечественная война.

Датой окончания Второй мировой войны стало 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о капитуляции только после разгрома войсками СССР Квантунской армии.

Битвы Второй мировой войны, по самым приблизительным оценкам, унесли с обеих сторон 65 млн. человек. Советский Союз понес наибольшие потери во Второй мировой войне – погибли 27 млн. граждан страны. Именно он принял на себя основной удар. Именно упорное сопротивление Красной Армии стало главнейшей причиной поражения германского рейха.

Итоги Второй мировой войны ужаснули всех. Военные действия поставили на грань само существование цивилизации. В ходе Нюрнбергского и Токийского процессов фашистская идеология была осуждена, были наказаны и многие военные преступники. Для того чтобы в будущем предотвратить подобные возможность новой мировой войны, на Ялтинской конференции в 1945 году было принято решение о создании существующей и сегодня Организации Объединенных Наций (ООН). Результаты ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки привели к подписанию пактов о нераспространении оружия массового поражения, запрете на его производство и применение.

Серьезными оказались и экономические последствия Второй мировой войны. Для западноевропейских стран она обернулась подлинной экономической катастрофой. Влияние стран Западной Европы значительно уменьшилось. В тоже время, США удалось сохранить и укрепить свои позиции.

Великая Отечественная война — главная составляющая часть Второй мировой войны — это наша трагедия и наша слава. Битвы под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии в ходе операции «Багратион» были решающими во Второй мировой войне. Из каждых 10 убитых немцев в ходе войны 8 пали на Восточном фронте. Истинным победителем в войне стал советский солдат с его беспримерной любовью к Родине, с героическим стоицизмом, с готовностью к самопожертвованию во имя Отечества.

С тех пор прошло 75 лет, но до сегодняшнего дня не утихают острейшие политические споры о том, кто несет ответственность за развязывание самой кровопролитной и длительной войны. О роли заправил фашистской Германии речи не идет, их вина доказана Международным трибуналом в Нюрнберге, который вынес суровые приговоры зачинщикам мировой бойни.

Но с началом «холодной войны» и по сегодняшний день Запад с маниакальным упорством старается доказать, что СССР, а теперь и Россия как правопреемница СССР, подписав Договор о ненападении между СССР и Германией 1939 года (пакта Молотова — Риббентропа), несет равную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Запад колет нам глаза пактом Молотова и Риббентропа, но почему-то забывает, что этому пакту о ненападении предшествовало Мюнхенское соглашение 1938 года о расчленении Чехословакии. Оно было подписано 29 сентября в Мюнхене главой правительства Великобритании Н.Чемберленом, председателем кабинета министров Франции Э Даладье, лидером нацистской Германии А.Гитлером и вождем фашистской Италии Б.Муссолини. Документ был заключен при поддержке США.

«Мюнхенцы» сдали Чехословакию не потому, что боялись Гитлера. Совокупные силы Англии и Франции на тот момент были несравнимы с немецкими – т.е. превосходили их в разы. Да что там Англия с Францией! Сама Чехословакия была вполне способна защититься. К осени 1938 года немецкая армия насчитывала 2,2 млн. человек, 720 танков и 2500 самолетов. Численность армии Чехословакии после мобилизации составила 1,25 млн. человек, 469 танков и 1514 самолетов. Начни обороняться чешская армия, которая, кстати, базировалась на заранее подготовленных оборонительных рубежах, немцы бы надолго завязли здесь. А если бы еще втянулись союзники — Англия и Франция (с ними у Чехословакии были подписаны соответствующие договоры) – то война вообще бы не вышла за пределы Западной Европы. Но союзники не хотели воевать с Гитлером. Они хотели, чтобы с Гитлером воевал СССР. Вот и скормили Чехословакию нацистам.

Кстати, немцы были не единственными, кто хватал чешские территории. Сразу же после Мюнхенского соглашения, 30 сентября 1938 года, Варшава предъявила Праге ультиматум, требуя немедленного удовлетворения своих территориальных претензий. И 1 октября Чехословакия уступила Польше Тешинскую область, где проживало 80 тыс. поляков и 120 тыс. чехов. Плюс промышленный потенциал захваченной территории. Расположенные там предприятия давали в конце 1938 года почти 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали.

Еще один любопытный факт, о котором на Западе почему-то забывают. Первой страной, с которой Гитлер подписал серьезный внешнеполитический документ, была Польша. 26 января 1934 года Польша и Германия заключили декларацию о дружбе и ненападении сроком на 10 лет. Потом последовало множество двусторонних переговоров, на которых в том числе обсуждались и совместные действия против СССР.

И еще один факт, который не хочет вспоминать Запад. Еще за полгода до нападения Германии на Польшу СССР предпринял серьезные усилия для заключения военных договоров с Англией, Францией и Польшей, направленных против Германии. Была достигнута договоренность о проведении в августе 1939 года переговоров в Москве.

В воздухе явственно пахло войной, а руководители делегаций адмирал Р.Дракс и генерал Ж.Думенк добирались в советскую столицу целых две недели. Кроме того, как оказалось, у адмирала Дракса не было даже полномочий для ведения переговоров. В инструкции МИДа ему предписывалось вести переговоры «весьма медленно», выработать декларацию в «весьма общих формулировках».

Советская делегация получила полномочия подписать военную конвенцию при условии обеспечения взаимной безопасности. В случае германской агрессии СССР против Польши заявил о готовности выставить 136 дивизий для совместной обороны. Английская и французская делегации приехали в этом смысле в Москву с пустыми руками.

После того, как советская делегация 13 августа поставила вопрос о пропуске частей Красной Армии через территорию Польши и Румынии, британский посол в Москве У.Сидс сообщил в Лондон: «Русские подняли основной вопрос, от решения которого зависит успех или неудача военных переговоров». Тем не менее, польское правительство категорически отказывалось от сотрудничества с СССР. 20 августа министр иностранных дел Польши Ю.Бек отбил телеграмму послу во Франции Ю.Лукасевичу: «Польшу с Советами не связывают никакие военные договоры, и польское правительство такой договор заключать не намеревается». В тот же день глава французской миссии генерал Ж.Думенк сообщил из Москвы в Париж: «Провал переговоров неизбежен, если Польша не изменит позицию». Польша осталась непреклонной – 21 августа переговоры закончились, ничем не завершившись.

17 августа германский посол в Москве Ф.Шуленбург сообщил советскому правительству, что его страна готова заключить с СССР договор о ненападении сроком на 25 лет, предоставить совместные гарантии прибалтийским странам и использовать свое влияние для улучшения отношений СССР с Японией.

Провал переговоров в Москве стал тем Рубиконом, после которого предотвратить Вторую мировую войну было уже невозможно.

СССР был поставлен перед выбором – или международная изоляция с перспективой скорого неизбежного столкновения с Германией, или заключения пакта о ненападении с ней, который позволит как минимум выиграть время.

Советское руководство избрало второй вариант. Кстати, не Молотов первым сел за стол переговоров с Риббентропом. Пионерами стали министры иностранных дел Латвии и Эстонии, которые еще 7 июня 1939 года заключили договор о ненападении с Германией. Потом последовал визит в Прибалтику военной миссии и начало подготовки к возможному использованию территорий этих стран как плацдарма против СССР. Все эти факты не могли не учитываться советским руководством.

Министр иностранных дел Германии Й.Риббентроп 23 августа прибыл в Москву, и в ночь на 24 августа договор между двумя странами был подписан. Он на какое-то время обеспечивал СССР гарантию от войны с Германией и её реальными и потенциальными союзниками.

Сделки такого рода неоднозначны. Каждая из сторон извлекает из них как выгоды, так и потери. С позиции сегодняшних знаний, можно утверждать, что договор с гитлеровской Германией был для СССР нежелательным решением в обычной обстановке, но единственно возможным — в конкретно сложившейся летом 1939 года международной ситуации.

Пакт – и это главное – позволил СССР выиграть около двух лет для укрепления обороны страны. Кроме того, он вызвал сильные противоречия между Германией и Японией, как раз в тот период, когда советские войска вели бои против японцев на реке Халхин-Гол. Все это уже в годы Великой Отечественной войны способствовало тому, что СССР избежал гибельной для себя войны на два фронта.

Виталий Лоськов

![Общение советских и немецких военных в Брест-Литовске [1]](https://botkind.ru/wp-content/uploads/2021/02/obshhenie-sovetskih-i-nemeczkih-voennyh-v-brest-litovske-1.jpg)