- Сочинения

- По литературе

- Другие

- Анализ рассказа Большой шлем Андреева

Анализ рассказа Большой шлем Андреева

В 1899 году Леонид Андреев создал свой замечательный рассказ «Большой шлем».

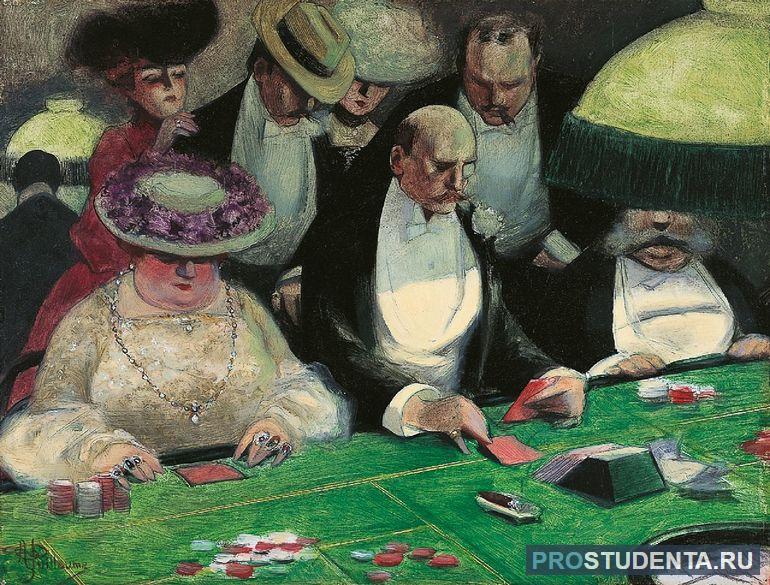

Сюжет состоит в следующем: шесть лет подряд трижды в неделю: во вторник, в четверг и в субботу, играют в винт четыре игрока, которых зовут Масленников Николай Дмитриевич, Яков Иванович, Прокопий Васильевич и Евпраксия Васильевна. Автор делает акцент на том, что игроки во время игры делают жалкие ставки, а выигрыши в итоге получаются очень маленькими. Однако они целиком погружены в эту игру, ведь только она являлась самым большим увлечением в однообразии их скучной жизни.

Карточная игра отражает истинное отношение к жизни каждого из игроков в целом. Один из них предусмотрителен и осторожен; второй — живет риском и практически всегда проигрывает, но не впадает в уныние и верит в свой выигрыш; третий – верит, что большое счастье преследует большое горе, поэтому боится крупных выигрышей; Евпраксия – трепетно относится к деньгам и сохраняет все выигрыши.

Смысл, который передает рассказ, заключается в том, что вся жизнь, прожитая нами, представляет собой карточную игру, где есть партнеры и соперники. Автор пишет: «Карты комбинируются бесконечно разнообразно» — словно жизнь, приносящая бесконечные приключения и сюрпризы.

Ярко выделено то, что игроки пытаются добиться своего, постоянно высчитывая и планируя ходы, но ведь карты живут своей собственной жизнью, которая не поддается ни каким правилам. Кто-то всю жизнь плывет по течению, кто-то мечется в попытках изменить свою судьбу.

Так, например, одному из игроков, Масленникову, чрезвычайно везет, он понимает, что положив, сейчас последнюю карту он объявит «большой шлем», но в этот момент его поражает паралич и он умирает. Его партнеров по игре теперь волнует только один вопрос — где найти нового игрока!

Философская глубина и тонкость психологического анализа являются изюминками данного рассказа. С одной стороны сюжет оригинальный, с другой – свойственен произведениям эпохи «серебряного века», когда тема вселяющего страх рока, безнадежности бытия, которые нависают над судьбой человека имеет важное значение.

Момент из произведения, в котором происходит внезапная смерть игрока Масленникова, схож с рассказом Бунина «Господин из Сан-Франциско», где главный герой также умирает в тот самый момент, когда вот-вот насладится тем, о чем мечтал практически всю жизнь.

Для характеристики персонажей Л.Андрееву используются разнообразные художественные средства, которые позволяют автору лучше раскрыть содержание рассказа, сделать его более ярким, глубоким и передать читателю его загадочный смысл.

Также читают:

Рассказ Анализ рассказа Большой шлем Андреева (читательский дневник)

Популярные сегодня пересказы

- Жизнь и воротник — краткое содержание рассказа Тэффи

Людям, как правило, кажется, что они владеют вещами, управляют ими, хотя зачастую происходит совсем наоборот. Олечка Розова всю жизнь была порядочной

- Носов Николай

Талантливый детский автор, создатель нескольких сотен произведений, не потерявших актуальность за многие годы, Николай Николаевич Носов родился в 1908 году. Местом рождения писателя стал город Киев

- Двадцать тысяч лье под водой — краткое содержание романа Жюля Верна

На дворе 1986 год. Газеты пестрят громкими заголовками: моряки увидели нечто. Неизвестное человечеству животное, превосходящее по габаритам и мощности кита, передвигается в разные точки света

- Краткое содержание повести Река Потудань Платонова

В данном произведении речь идет об одном красноармейце по имени Никита. А также еще одними главными героями являются его отец и невеста по имени Люба.

Методическая разработка урока литературы в 11 классе «Проблема иллюзорности человеческой жизни в рассказе Леонида Андреева «Большой шлем»

Учитель русского языка и литературы – Мордвинова Надежда Михайловна, ГБОУ СОШ № 11 города Кинеля Самарской области

Цели: познакомить учеников с творчеством Л.Н. Андреева, показать особенности его творческой индивидуальности, развитие навыков анализа текста, развитие навыков сопоставления литературных контекстов.

Методические приемы: рассказ учителя, беседа по вопросам, анализ текста

Ход урока

I Слово учителя

Л.Н. Андреев – один из немногих писателей, которые тонко чувствовали движение жизни, ее стремительные порывы и малейшие изменения. Писатель особенно остро переживал трагизм человеческого существования, которым управляют неведомые людям таинственные, роковые силы. Его творчество – результат философских раздумий, попытка ответить на извечные вопросы бытия. В произведениях Андреева особую ценность приобретают художественные детали.

На первый взгляд они кажутся совершенно неподвижными и немыми. За мельчайшими подробностями скрываются, подобно легким штрихам, едва неуловимые полутона и намеки. Тем самым писатель призывает своего читателя самостоятельно ответить на важнейшие вопросы человеческой жизни.

Поэтому, чтобы понять произведения Андреева, нужно чувствовать смысловые оттенки каждого слова, уметь определять его звучание в контексте.

Это мы и попытаемся сейчас сделать при анализе рассказа «Большой шлем».

II Беседа по рассказу «Большой шлем»

— В чем заключается особенность построения сюжета и системы персонажей? (Сюжет рассказа, на первый взгляд, кажется достаточно простым. Однако при более детальном рассмотрении можно заметить философский смысл, который скрывается за реально-бытовой основой. Персонажи рассказа – обычные люди. В течение многих лет они проводят свой досуг за игрой в винт. Автор скупо обрисовывает черты своих героев, ничего не говорит о внутреннем мире персонажей. Читателю самому предстоит догадаться, что за несложной сюжетной основой и лаконичным изображением героев подразумевается символ однообразия течения жизни, в ритме которого бесцельно живут обыватели).

— Какова интонация произведения? Какова ее роль? ( Интонация рассказа проста, лишена эмоциональности, острого драматизма, спокойна. Автор беспристрастно описывает досуг игроков. Речь идет о событиях обычных и невзрачных. Но за размеренной интонацией повествования скрывается напряжение, драматизм чувствуется в подтексте. В этом спокойном течении жизни, за однообразием карточной игры люди теряют свой духовный облик и индивидуальность).

— Что можно сказать о героях рассказа «Большой шлем»? Как описаны их действия? (Внешний облик героев обрисован кратко. Яков Иванович «был маленький, сухонький старичок, зиму и лето, ходивший в наваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий». Полной противоположностью ему является Николай Дмитриевич – «толстый и горячий», «краснощекий, пахнущий свежим воздухом». Евпраксия Васильевна и Прокопий Васильевич обрисованы менее подробно. При описании брата и сестры Андреев ограничивается лишь упоминанием фактов их биографии. Всех героев объединяет одно – карточная игра заменила им многообразие жизни. Они боятся, что установленный порядок и искусственно созданные условия существования могут разрушиться. Мир этих героев замнут в пределах колоды карт. Поэтому и действия их весьма шаблонны. Автор лаконично описывает манеру их игры).

— Сопоставьте двух героев Николая Дмитриевича и Якова Ивановича по поведению за карточным столом. Как через детали раскрываются их характеры? (Яков Иванович никогда не играл больше четырех взяток, его поступки точно взвешены, не допускают малейших отклонений от установленного им порядка. Николай Дмитриевич, наоборот, в рассказе представлен страстным игроком. Игра в карты полностью поглощает его. Кроме того, он мечтает о большом шлеме, поэтому постоянно проявляет взрывы эмоций).

— Как Андреев описывает карты в рассказе «Большой шлем»? Какой смысл скрывается за детальным изображением карт? (Складывается впечатление, что карты и люди поменялись местами: люди похожи на неодушевленные объекты, а карты ведут себя как живые существа. Автор детально описывает карточные масти. По мере усиления детализации описания у карт появляется характер, определенная модель поведения, они становятся склонными к проявлениям эмоций. Можно сказать, что автор совершает художественный обряд оживления карт. Олицетворению карт можно противопоставить процесс духовного омертвения героев).

— Какой символический подтекст скрывается за смертью Николая Дмитриевича? (Смерть этого героя является закономерной и неизбежной. Весь ход повествования предвещает трагическую развязку. Нелепость мечты о большом шлеме свидетельствует о духовной смерти героя. После чего наступает смерть физическая. Абсурдность ситуации усиливает тот факт, что его мечта сбылась. Кончина Николая Дмитриевича символизирует пустоту многих человеческих стремлений и желаний, разрушающее влияние повседневности, которая, подобно кислоте, разъедает личность и делает ее бесцветной).

— В чем заключается философский смысл рассказа? (Многие люди живут в атмосфере духовного вакуума. Они забывают о сострадании, добре, милосердии, интеллектуальном развитии. В их сердцах нет живого интереса к окружающему миру. Изображая ограниченное личное пространное своих героев, автор скрыто выражает свое несогласие с подобной формой существования).

III Рассказ «Большой шлем» в контексте литературных реминисценций

Слово учителя

В повести Гоголя «Шинель» Акакий Акакиевич Башмачкин поглощен мыслью о шинели, которая становится для него смыслом жизни. Герой создает в своем уме иллюзию счастья, его представления о мире ограничиваются только приобретением шинели.

Учитель может рассказать учащимся о произведении австрийского писателя С.Цвейга «Шахматная новелла». Герой этой новеллы, известный гроссмейстер Мирко Чентович, живет в мире шахмат. По отношению ко всему остальному он холоден и равнодушен.

И Акакий Акакиевич, и Мирко Чентович, и герои рассказа «Большой шлем» существуют в мире ложных ценностей. Они боятся живых соприкосновений с реальностью и живут в эмоциональной оболочке, под которой скрывается ограниченная личность.

Следовательно, Андреев затрагивает в своем рассказе тему, волновавшую многих известных писателей.

С целью расширения личного словаря учащихся можно ввести термин «мономания» и объяснить, что все вышеперечисленные герои являются мономанами, людьми чрезмерно увлеченными одной идеей или занятием.

IV Рассказ «Большой шлем» в контексте проблем современного общества (подведение итогов)

Слово учителя

В наше время многие люди, особенно подростки, страдают от интернет-зависимости. Виртуальная реальность заменят им живое общение и окружающую действительность. Поэтому люди, живущие в виртуальном мире, похожи на героев рассказа Андреева «Большой шлем».

В связи со сказанным выше одержимость карточной игрой можно рассматривать как иллюзию жизни, одномерность человеческого существования, абсолютное обнищание души.

Проблема, поднятая Андреевым в рассказе «Большой шлем», никогда не потеряет своей актуальности.

В конце урока учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:

— Каковы, на ваш взгляд, причины появления в обществе людей-мономанов?

— Почему некоторые люди стараются избегать всяческих контактов с окружающим миром?

— Как бороться с интернет-зависимотью?

Домашнее задание

Написать сочинение-размышление на тему «Абсурдность человеческого существования в рассказе Л.Н. Андреева «Большой шлем».

Рассказ Андреева «Большой шлем» повествует о том, что современное общество сконцентрировано исключительно на своих интересах, а человеческое общение и дружба ушли на вторые роли. Автор в своей короткой работе смог показать, что люди стали потребителями, не интересуясь теми, кто рядом с ними.

Оглавление:

- История создания

- Описание главных героев

- Краткое содержание

- Анализ произведения

Анализ рассказа «Большой шлем» Андреева понадобится школьникам и студентам для подготовки читательского дневника и написания изложений по этому произведению.

История создания

Это произведение Леонид Андреев задумал написать после поездки в Москву, где он вращался не только в кругах литераторов, но и был вхож в салоны дворянского общества. Автор увидел, что многие люди, несмотря на близкое общение, практически не интересуются друг другом, а такое понятие, как дружба, начинает отходить на второй план. Это открытие заставило Андреева задуматься о возможности написания им небольшого рассказа, посвящённого этой животрепещущей теме.

Буквально через несколько недель Андреев завершает «Большой шлем», который впервые был издан в 1899 году. Первоначально работа осталась практически незамеченной читателями, однако через несколько месяцев появились хвалебные отзывы критиков, а в последующем это произведение было включено в общий сборник рассказов автора.

Андреев живым и непосредственным языком смог описать, казалось бы, простейшую ситуацию, которая, к сожалению, встречается всё чаще.

Описание главных героев

В своём произведении Леонид Андреев закрутил сюжет вокруг взаимоотношений четырех заядлых игроков в карточную игру винт, которые встречаются трижды в неделю и предаются своему увлечению. Все главные герои имеют подробное описание, что и позволяет поближе познакомиться с этими персонажами, их внешностью и особенностями характера.

Главными героями рассказа «Большой шлем» являются:

- Масленников.

- Евпраксия Васильевна.

- Прокопий Васильевич.

- Яков Иванович.

Озорная Евпраксия часто играет со своим мрачным братом Прокопием, а спокойный и флегматичный Яков всегда состязается с горячим и толстым Масленниковым.

Все 4 главных героя близко общаются во время винта, и за 6 лет таких встреч они отлично узнали характер друг друга, могут понять по одному выражению лица настроение и планы своих противников.

Краткое содержание

«Большой шлем» Андреева начинается с описания небольшой компании хороших знакомых. Евпраксия и Прокопий, Яков и Масленников встречаются уже на протяжении 6 лет и трижды в неделю проводят вечера за весёлой карточной игрой. Местом действия является дача одного из знакомых, где и происходят такие посиделки. Из описания становится понятно, что игра хоть и происходит на деньги, однако ставки минимальны, главные герои встречаются, чтобы весело и интересно провести своё время.

Игроки разбились на пары, которые не менялись на протяжении многих лет. Евпраксия решила, что её противником должен быть обязательно брат Прокопий. А вот Масленникову достался флегматичный и спокойный Яков. Поочередно они выбирали судью, который вёл подсчёт каждого кона. Пары не менялись длительное время, и больше всего этим был недоволен Масленников, которому хотелось попробовать поиграть против Евпраскии. А вот с Яковом соперничать ему было неинтересно, так как он уже изучил все ходы своего оппонента. Николай Дмитриевич Масленников часто предлагал сыграть в большой шлем, однако никто из присутствующих не соглашался.

Такие встречи проходили трижды в неделю, осенью, весной, зимой и летом. Для игроков подобные посиделки стали прекрасным отдыхом и отдушиной в их не слишком весёлой и однообразной жизни. По вечерам за картами друзья обменивались впечатлениями о прошедшем дне, обсуждали последние события, делились своими успехами и неудачами.

По стечению определенных обстоятельств их постоянные встречи выбиваются из накатанной колеи. Масленников пропадает на несколько недель, после чего возвращается и рассказывает, что его сын попал в тюрьму. Эти новости удивили всех игроков, так как они даже не знали о существовании семьи у Николая Дмитриевича.

Масленников рассказал им о своем происшествии и сел за стол, в этот день ему невероятно везло, поэтому он выигрывал каждую раздачу. Николай Дмитриевич предложил сыграть в большой карточный шлем, о котором он так долго просил своих знакомых. Как только Масленников протянул руку, чтобы взять недостающую ему карту, он замертво упал на пол. Спешно вызванный врач констатировал смерть от паралича сердца.

Все друзья Николая Дмитриевича стали планировать его похороны и пытались найти адрес, где проживал Масленников, но так и не смогли ничего разузнать о своём многолетнем партнере в винт.

Анализ произведения

Карточная игра — это своего рода метафора в этом произведении, а автор утверждает, что вся наша жизнь — своего рода соревнование, в котором есть лишь партнеры и соперники. Дружба отошла на второй план, и в этом заключается основная проблема современного общества. Четверо главных героев на протяжении 6 лет встречаются трижды в неделю, но при этом ничего не знают о личной жизни друг друга. После смерти Масленникова основной вопрос, который беспокоил троих оставшихся персонажей этого рассказа: где они смогут найти такого же игрока.

В этом произведении поднимаются следующие вопросы:

- безразличие в современном обществе;

- потребительское отношение к жизни;

- отсутствие понятия дружбы в современном мире.

Тонкость психологического анализа и философская глубина является изюминкой это произведения. В своей излюбленной манере Леонид Андреев создал короткий рассказ, который имеет оригинальный сюжет и актуален даже в наши дни. В этом произведении просматривается тематика абсурдности бытия и страха рока, нависающего над судьбой каждого человека. Автор как бы предостерегает читателей от такого безразличия друг к другу, которое может быть даже у людей, общающихся на протяжении многих лет.

Для характеристики персонажей Андреев использует многочисленные художественные приемы, которые позволяют ему лучше раскрывать как внутренний мир каждого героя, так и делать содержание рассказа более глубоким и ярким, передавая читателю заложенный в «Большой шлем» загадочный смысл. Это произведение является классическим для эпохи Серебряного века русской литературы, сегодня оно включается в школьную программу, его читают в оригинале и сокращении, подробно изучают в литературных вузах.

Краткое содержание «Большого шлема» поможет подготовиться к написанию читательского дневника или различных изложений по этому рассказу.

В 1899 году Леонид Андреев создал свой замечательный рассказ «Большой шлем».

Сюжет состоит в следующем: шесть лет подряд трижды в неделю: во вторник, в четверг и в субботу, играют в винт четыре игрока, которых зовут Масленников Николай Дмитриевич, Яков Иванович, Прокопий Васильевич и Евпраксия Васильевна. Автор делает акцент на том, что игроки во время игры делают жалкие ставки, а выигрыши в итоге получаются очень маленькими. Однако они целиком погружены в эту игру, ведь только она являлась самым большим увлечением в однообразии их скучной жизни.

Карточная игра отражает истинное отношение к жизни каждого из игроков в целом. Один из них предусмотрителен и осторожен; второй — живет риском и практически всегда проигрывает, но не впадает в уныние и верит в свой выигрыш; третий – верит, что большое счастье преследует большое горе, поэтому боится крупных выигрышей; Евпраксия – трепетно относится к деньгам и сохраняет все выигрыши.

Смысл, который передает рассказ, заключается в том, что вся жизнь, прожитая нами, представляет собой карточную игру, где есть партнеры и соперники. Автор пишет: «Карты комбинируются бесконечно разнообразно» — словно жизнь, приносящая бесконечные приключения и сюрпризы.

Ярко выделено то, что игроки пытаются добиться своего, постоянно высчитывая и планируя ходы, но ведь карты живут своей собственной жизнью, которая не поддается ни каким правилам. Кто-то всю жизнь плывет по течению, кто-то мечется в попытках изменить свою судьбу.

Так, например, одному из игроков, Масленникову, чрезвычайно везет, он понимает, что положив, сейчас последнюю карту он объявит «большой шлем», но в этот момент его поражает паралич и он умирает. Его партнеров по игре теперь волнует только один вопрос — где найти нового игрока!

Философская глубина и тонкость психологического анализа являются изюминками данного рассказа. С одной стороны сюжет оригинальный, с другой – свойственен произведениям эпохи «серебряного века», когда тема вселяющего страх рока, безнадежности бытия, которые нависают над судьбой человека имеет важное значение.

Момент из произведения, в котором происходит внезапная смерть игрока Масленникова, схож с рассказом Бунина «Господин из Сан-Франциско», где главный герой также умирает в тот самый момент, когда вот-вот насладится тем, о чем мечтал практически всю жизнь.

Для характеристики персонажей Л.Андрееву используются разнообразные художественные средства, которые позволяют автору лучше раскрыть содержание рассказа, сделать его более ярким, глубоким и передать читателю его загадочный смысл.

Библиографическое описание:

Данилова, С. В. Холистический и элементаристский подходы к восприятию и интерпретации текста (на примере рассказа Л. Андреева «Большой шлем») / С. В. Данилова. — Текст : непосредственный // Филология и лингвистика в современном обществе : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). — Москва : Буки-Веди, 2014. — С. 64-65. — URL: https://moluch.ru/conf/phil/archive/136/6523/ (дата обращения: 11.01.2023).

Восприятие — «это процесс сбора информации о мире с помощью наших чувств» [3, с.184]. Существует мнение, что языковые личности в процессе восприятия, интерпретации текста используют два подхода — холистический и элементаристский. Это и будет предметом нашего исследования. Объект исследования — интерпретация и восприятие текста. Мы преследуем цель: рассмотреть два подхода к интерпретации текста.

Холизм — учение о целостности. Известна формула южноафриканского философа Я. Х. Сматса: «Целое больше своих частей». Холизм в переводе с греческого означает «целый». Холистический подход «акцентирует описание процедуры восприятия по принципу «сверху вниз» [2, с.189]. Восприятие при этом описывается, как процесс, зависимый от фоновых знаний человека, его модели мира. Это признание целостности воспринимаемого объекта. Под целым мы понимаем контекст речевого высказывания, включающий такие составляющие, как жанр, коммуникативная ситуация, событийная ситуация, социальный контекст, культурно-исторический контекст. Элементаризм предполагает, что восприятие строится «снизу вверх», и смысл складывается из смысла составляющих его элементов. Часть — это своеобразный код. Целое — контекст.

Гипотеза: Языковая личность, использующая одну из стратегий (подходов), функционирует в слабой персонологической позиции и актуализирует одну из смысловых версий. Языковая личность, использующая две стратегии, — в наибольшей степени реализует множественность своего смыслового потенциала.

Мы затрагиваемпроблему соотношения целого и части в языке, сформулированную Ф. де Соссюром при рассмотрении им оппозиции значимости и значения. Значимость — содержание, вытекающее из системной целостности, каждый элемент которой содержательно зависит от этой целостности. Каждый элемент системы имеет своё значение. Но целое больше суммы своих частей.

Применение этих стратегий обусловлено как врождёнными языковыми способностями (левополушарный и правополушарный типы языковой личности), так и дотекстовыми знаниями и интенциональностью субъекта-интерпретатора.

Рационально-логическая интерпретация текста соответствует левополушарной языковой личности (элементаристский подход), а интуитивно-чувственная — правополушарной личности (холистический подход). Языковая и метаязыковая стратегии соответствуют элементаристской и холистической.

Рассмотрим два подхода на примере рассказа Леонида Андреева «Большой шлем» (1899 г.). Социальная проблематика «Большого шлема» — трагическая разобщённость и одиночество людей. Главные герои рассказа отвернулись от «дряхлого мира», обливающегося «стонами больных, голодных и обиженных», омещанившиеся интеллигенты три раза в неделю собирались для игры в карты, противопоставляя реальному миру свой собственный сочинённый, иллюзорный мирок, определяемый правилами карточной игры. Руководствуясь соображениями мелочного житейского практицизма, они начинают принимать придуманный ими иллюзорный мирок за настоящий, а в итоге проигрывают собственную жизнь. Вот в чём, на наш взгляд, смысл данного текста. Это пример обывательской бездуховности. Л. Андреев исповедален в своих рассказах. Это ещё ярче обостряет социальную проблему.

Рассмотрим подробнее различные стратегии интерпретации (подходы): 1. В самом начале рассказа читатель неожиданно узнаёт, что для героев «Большого шлема» воскресенье — «самый скучный день в неделе», так как воскресенье «пришлось оставить на долю различным случайностям»: приходу посторонних, театру…» [1, с.89]. Хотя летом на даче они играли в винт и в воскресенье. Пример интуитивно-чувственного подхода восприятия жизни героями текста и читателями. Здесь проявляется сильная метаязыковая персонологическая позиция, метаязыковая рефлексия. 2. Когда умер в момент игры Николай Дмитриевич Масленников, то его напарник Яков Иванович был поражён, что «НИКОГДА» Масленников не увидит, что у него есть большой шлем, есть туз: «И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно здесь, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича» [1,с.9]. В этом контексте также проявляется метаязыковая рефлексия.

В данном тексте доминирует холистический подход (метаязыковой, интуитивно-чувственный, правополушарный). Это проявляется и в тех ситуациях текста, когда герои неожиданно узнают подробности о жизни друг друга (их ведь всегда интересовала только игра), и тогда, когда в самом конце рассказа (сразу после смерти Масленникова) звучит вопрос Якова Ивановича: «А где же мы возьмём теперь четвёртого?» [1, с.99]. Они ведь играли вчетвером…И уж совсем неожиданный конец. Евпраксия Васильевна спросила:

— А Вы, Яков Иванович, всё на той же квартире? Спросила на всякий случай (они ведь ничего не знали друг о друге).

Холистическая модель текста у Л. Андреева является наиболее частотной, свидетельствующей, с одной стороны, об активном участии метаязыкового сознания, с другой — такой ментальной деятельности слушающего, результатом которой является компрессия исходного текста. Сам исходный текст проводит в сознание читателя-слушателя элементаристскую модель (от частного к целому), но при этом данный подход не является доминирующим. Семантизация исходного текста, таким образом, осуществляется путём его свёртывания в ключевую лексему или словосочетание. Комментируемая часть интерпретирующего суждения представляет собой более или менее развёрнутое суждение. В подобных метатекстах сильная текстовая позиция интерпретации подкрепляется сильной персонологической позицией (автора-героя текста). Такой метатекст характеризуется высокой степенью вариативности интерпретации разных аспектов исходного текста Л. Андреева «Большой шлем». Таким образом, языковая личность, использующая две стратегии, — в наибольшей степени реализует множественность своего смыслового потенциала.

Литература:

1. Андреев, Л. Н. Повести и рассказы / Предисл. И примеч. В. Чувакова. М., 1984. — 416 с.

2. Ким, Л. Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста: монография. «Кемеровский государственный университет», 2012.- 272 с.

3. Мацумото, Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и открытия. СПб, 2008. — 668 с.

Основные термины (генерируются автоматически): языковая личность, исходный текст, холистический подход, иллюзорный мирок, интерпретация текста, метаязыковая рефлексия, подход, смысловой потенциал, целое, шлем.

Похожие статьи

Подходы к трактовке текста и художественного концепта…

Поэтому изучение языковой репрезентации художественного концепта является важным и необходимым для осознания идейного смысла художественного текста и для понимания менталитета данной литературной личности, ее творческой манеры.

Экспликация метаязыкового сознания индивида с позиции…

Метаязыковая рефлексия «наивных» говорящих (native speakers)

Как пишет И.Т. Вепрева в своей книге «Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху», «метаязыковое

содержательной и смысловой стороне построения текста и определяющего сплетение в единое целое его…

Понимание и интерпретация художественного текста…

Для второго типа реципиентов исходный текст является лишь толчком к порождению собственных мыслей, связанных с темой текста.

Достоинство переводчика как языковой личности заключается в том

Подходы к трактовке текста и художественного концепта…

О подготовке младших школьников к интерпретации…

…концепции личностно-деятельностного подхода развития личности (Б. Г. Ананьев, JI.

Хочу узнать(вызов). Узнал (реализация смысла или рефлексия). Что я думаю о герое этого

— М.: КомКнига, 2008. — 144 с. Демьянков В. З. Лингвистическая интерпретация текста…

Особенности дискурсивного анализа художественного текста

Текст – лингвистическое явление, дискурс как предмет, в целом воспринимающий текст, как

Они внесли значительный вклад в анализ и интерпретацию художественного текста

Одним из самых популярных подходов к дискурс-анализу стала теория речевых актов.

Типология нарративных текстов в аспекте лингводидактики…

Во всех перечисленных случаях нет необходимости говорить о рефлексии самого деятеля.

В целом мы определили данный тип текста как «курьезный рассказ о житейском случае»

Литература: 1. Богин Г. И. Начальные уровни развития языковой личности у школьника как…

Понимание текста как проблема современной лингвистики…

Для успешного понимания смысловой стороны художественного текста Е. Ю. Нежник считает целесообразным использование

7. Залевская, А. А. Понимание текста: психолингвистический подход: Учеб. пособие.

Понимание и интерпретация художественного текста…

Сюжетообразующая функция каузального эмоциогенного…

Изучая уровни организации текстовой фактуры произведений малой литературной формы по их соотношению с эмоциогенным элементом, мы пришли к выводу о том, что функциональная смысловая зависимость — смысловая связность текста…

Категория концепта в когнитивной лингвистике

Семантический подход является лингвистическим по своей сути и в его трактовке

Анализ, проводимый на материале художественных и публицистических текстов, который позволяет

4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. 5. Алефиренко Н. Ф…

- Как издать спецвыпуск?

- Правила оформления статей

- Оплата и скидки

Похожие статьи

Подходы к трактовке текста и художественного концепта…

Поэтому изучение языковой репрезентации художественного концепта является важным и необходимым для осознания идейного смысла художественного текста и для понимания менталитета данной литературной личности, ее творческой манеры.

Экспликация метаязыкового сознания индивида с позиции…

Метаязыковая рефлексия «наивных» говорящих (native speakers)

Как пишет И.Т. Вепрева в своей книге «Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху», «метаязыковое

содержательной и смысловой стороне построения текста и определяющего сплетение в единое целое его…

Понимание и интерпретация художественного текста…

Для второго типа реципиентов исходный текст является лишь толчком к порождению собственных мыслей, связанных с темой текста.

Достоинство переводчика как языковой личности заключается в том

Подходы к трактовке текста и художественного концепта…

О подготовке младших школьников к интерпретации…

…концепции личностно-деятельностного подхода развития личности (Б. Г. Ананьев, JI.

Хочу узнать(вызов). Узнал (реализация смысла или рефлексия). Что я думаю о герое этого

— М.: КомКнига, 2008. — 144 с. Демьянков В. З. Лингвистическая интерпретация текста…

Особенности дискурсивного анализа художественного текста

Текст – лингвистическое явление, дискурс как предмет, в целом воспринимающий текст, как

Они внесли значительный вклад в анализ и интерпретацию художественного текста

Одним из самых популярных подходов к дискурс-анализу стала теория речевых актов.

Типология нарративных текстов в аспекте лингводидактики…

Во всех перечисленных случаях нет необходимости говорить о рефлексии самого деятеля.

В целом мы определили данный тип текста как «курьезный рассказ о житейском случае»

Литература: 1. Богин Г. И. Начальные уровни развития языковой личности у школьника как…

Понимание текста как проблема современной лингвистики…

Для успешного понимания смысловой стороны художественного текста Е. Ю. Нежник считает целесообразным использование

7. Залевская, А. А. Понимание текста: психолингвистический подход: Учеб. пособие.

Понимание и интерпретация художественного текста…

Сюжетообразующая функция каузального эмоциогенного…

Изучая уровни организации текстовой фактуры произведений малой литературной формы по их соотношению с эмоциогенным элементом, мы пришли к выводу о том, что функциональная смысловая зависимость — смысловая связность текста…

Категория концепта в когнитивной лингвистике

Семантический подход является лингвистическим по своей сути и в его трактовке

Анализ, проводимый на материале художественных и публицистических текстов, который позволяет

4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. 5. Алефиренко Н. Ф…