«За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком,

постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные…»

А.П. Чехов.

Основу рассказа «Хлеб для собаки» составляют события детства Владимира Тендрякова. Это эпоха послереволюционной России и сталинских репрессий.

Проблематика рассказа включает в себя рассмотрение следующих вопросов: голод как нравственная проблема, бесчеловечное отношение к ссыльным, душевные терзания главного героя и, конечно же, автор большое внимание уделяет совести человека.

Автор ясно и непредвзято описывает события, которые происходят в небольшом посёлке при станции. В этот маленький сибирский поселок были сосланы раскулаченные «зажиточные» крестьяне, которые не добрались до места ссылки. Они были брошены умирать голодной смертью на глазах у жителей посёлка. «Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль»».

Взрослые старались обходить это ужасное пристанище брошенных на произвол судьбы людей стороной. Дети же с любопытством и скрытым ужасом наблюдали за страданиями этих изможденных людей. «Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз».

Владимир Тендряков прибегает в своем произведении к антитезе, которая усиливает впечатление от происходящего. Он описывает ужасающую сцену смерти «куркуля», который «вставал во весь рост, обхватывал ломкими лучистыми руками гладкий сильный ствол берёзы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно чёрный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть ( ) проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и ( ) затихал насовсем». В этом отрывке мы видим противопоставление ломких, лучистых рук гладкому, сильному стволу берёзы.

В уста начальника станции, который следил за порядком, автор вкладывает вопрос, несущий философский смысл: «Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир? ».

Тендряков в этом произведении предстает перед нами как мастер новеллы. Характер его героя проясняется через чрезвычайное происшествие, трагические события жизни. Автора интересует человек в обыденных обстоятельствах на крутом повороте, изломе своей судьбы.

Тендряков рассказывает, как впечатлительный мальчик наблюдает за разрушительной картиной голода, заставлял «опрятных» людей идти на унижения. «Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки па дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно».

Но душа ребенка не очерствела. Наоборот, он старался помочь людям. Он знал, что быть сытым – это стыдно, но всё же тайком он выносил остатки своей еды «куркулям». Но, как говорится, «весь ми не обогреешь». С каждым днем все больше и больше людей собиралось у дома мальчика, на всех еды, конечно, не хватало. И у ребёнка происходит нервный срыв. «Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос: — Ухо-ди-те! Уходи-тс!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!» Автор на протяжении всего рассказа показывает внутренние переживания своего героя. Это прослеживается в его размышлениях, беседах с отцом. Тендряков эмоционально описывает простыми словами страх и протест ребенка. Именно благодаря простоте и удивительно точному выбору слов, в воображении читателя с необычайной яркостью вырисовываются картины, о которых повествует Владимир Тендряков.

Мальчик не спал по ночам, он думал: «Я дурной мальчишка, ничего не могу с собой поделать – жалею своих врагов!» Ребенка постоянно мучила совесть, не давала спокойно жить.

И вот в рассказе появляется собака. «Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака». У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть». Она и оказалась самым голодным существом в посёлке. Мальчик видит в этой собаке свое спасение. Володя кормит эту несчастную собаку, которая не существует ни для кого, но понимает, что «не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть. Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни».

Рассказ заканчивается трагически. «В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя».

Владимир Тендряков сумел не только передать свои детские воспоминания, но и пробудить сострадание и сопереживание в сердцах читателей. Страшный рассказ В.Тендрякова «Хлеб для собаки» показывает пропасть между холодным миром идей и истинным, живым человеческим участием. Человечность может проявиться только в сострадании, сопереживании, сочувствии к конкретному живому человеку.

Тендряков ставит читателя пред выбором: жить по нравственным законам, по совести, сострадая и сопереживая, или заботиться только о своем благополучии.

В статье «Плоть искусства» Тендряков писал: «Все мы люди, живущие в одном мире, единой жизнью, и нельзя, чтобы твое горе вызвало у меня радость, а причины моего восторга были для тебя ненавистны. Почувствуй мое горе, как своё, если ты не хочешь, чтобы мы отравили друг другу существование! Это должно стать целью не только искусства, а любого общества».

Рассказы Тендрякова не оставляет читателя равнодушным, и такие произведения нужны. Автор хочет донести до нас мысль, что каждому человеку необходимо отвечать за свои поступки, быть внимательными по отношению к любому живому существу, ответственным перед людьми и собой самим, перед своей совестью.

Тема урока:«Голод как

нравственная проблема в рассказе

В. Ф.Тендрякова «Хлеб для

собаки».

Артемьева Галина Робертовна,

учитель русского языка и литературы

МАОУ «Гимназия № 2» городского округа Щёлково Московской области

Цели

Общая: подвести

учащихся к пониманию того, что каждый человек должен отвечать за свои действия,

быть внимательным по отношению к любому живому существу, прислушиваться к

голосу своей совести.

Частная: продолжить

работу над формированием исследовательских, аналитических, творческих умений

учащихся.

С

рассказа В.Ф.Тендрякова «Хлеб для собаки» начинается изучение нового раздела «Я

и Я» (см. учебник по литературе «Путь к станции «Я» под ред. Р.Н.Бунеева,

Е.В.Бунеевой /М.: Баласс,2003). Учитель объясняет учащимся, что разговор пойдет

о внутреннем и внешнем состоянии человеческого «я», о совести и моральной

ответственности каждого из нас перед обществом и собой.

Словарная работа

Учащимся

предлагается объяснить свое понимание понятий (см.

слайд №2): «жить

по совести»;«больная совесть»;«укоры совести».

От

размышления над данными вопросами переходим непосредственно к анализу рассказа.

Ребята!

На доске записаны высказывания В.Ф.Тендрякова. Прочтем их (см. слайд

№3)

Вопрос. Какие

слова особенно затронули вас?

(Учащиеся

комментируют одно из высказываний, записывают его в тетрадь.)

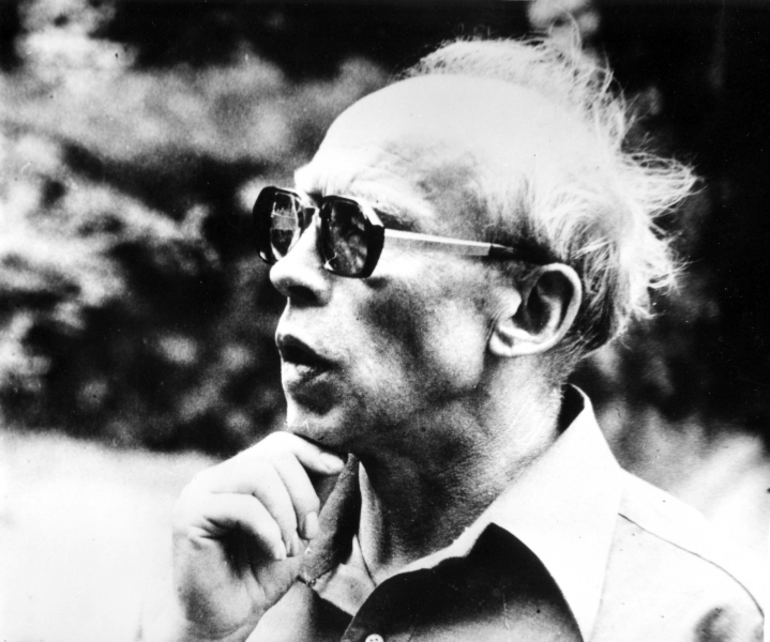

Вопрос. Каким

вы представляете себе человека, который так говорит (см. слайд №4)?

В.Ф.

Тендряков – беспокойный писатель, писатель, «бьющий в колокола», – так о нем

отзывались его современники.

Вопрос. А

что вы знаете о Владимире Федоровиче Тендрякове?

(Учащиеся

рассказывают о самых ярких эпизодах жизни писателя).

Родился

в декабре 1923 года в деревне Макаровская Верховажского района Вологодской

области в семье сельского служащего.

Наутро

после школьного выпускного бала ушел на фронт, в 1943 году был тяжело ранен и

демобилизован.

В

1945 году поступил Московский институт кинематографии, а через год перевелся в

Литературный институт им. М. Горького, который закончил в 195 году.

Работал

журналистом – корреспондентом журнала «Огонек». Его первые рассказы – о деревне

(«За бегущим днем», «Свидание с Нефертити»).

Является

соавтором сценария к фильму «49дней» ( 1962 г.).

Сельская

действительность 40-х годов, школа и подросток, религия как элемент духовности,

искусство – основные темы творчества в.Ф.Тендрякова. Основополагающее в его

этическом кодексе – совесть.

Повести

«Весенние перевертыши» и «Ночь после выпуска» автобиографичны, они прямо

обращены к острейшим проблемам нравственности. Произведения В.Ф.Тендрякова

всегда вызывали острые споры. Он нередко опережал события, ставил вопросы, к

обсуждению которых читатель не был готов. Писатель не предлагал однозначных

ответов, многие его произведения и сегодня злободневны.

В.Ф.

Тендряков написал рассказ «Хлеб для собаки» в конце 60-х годов прошлого

столетия, и только в 1988 году, уже после смерти автора, рассказ был напечатан

в журнале «Новый мир».

Вопрос. Как

вы считаете, почему это произведение не печаталось столько лет? Обратите

внимание на время действия (1933 год).

(Тема

голода 1932-1933г. была одной из запрещенных, правительство не желало

признавать вопиющих фактов жесточайшего голодомора в стране, вся информация об

этом страшном для людей времени была засекреченной, умерших от голода хоронили

в строгой секретности.)

Историческая справка

(См. слайд № 5.)

·

За 2 года было раскулачено около 600 тыс. семей, из них 240 тыс.

выселены на Север, Урал, в Сибирь, Казахстан.

·

По признанию Сталина, голод охватил 25-30 млн. человек.

·

1932 г . – вывезено за границу 18 млн. центнеров зерна.

·

1933 г . – вывезено 10 млн. центнеров зерна.

·

7 августа 1932 г. Сталин подписал указ, который гласил: «Применять

в качестве судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и

кооперативного имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с

конфискацией имущества…». За 5 месяцев было осуждено 55 тыс. человек, 2 тыс.

расстреляны.

·

За 8 месяцев голодомора по разным данным умерло от 8 до 10 млн.

человек.

(Далее см. слайды

№ 6 – 12 , во время демонстрации слайдов звучит музыка.)

Комментарий

учителя. Еще совсем недавно даже упоминать об этом времени было

небезопасно. И лишь чудом уцелевшие от голодомора старики и старухи, скорбно

доживающие свои дни наедине со страшной памятью тех восьми месяцев голода

1932–1933 годов, зажигали украдкой поминальные свечи. На память эту

государственная власть наложила проклятие. Ее пытались стереть, уничтожить и

запретить. Но она жила, иногда робко прорываясь на страницы книг.

Вопрос. Обратимся

к рассказу В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки». Автор вводит в рассказ

документальную реплику. Зачем?

(Подтвердить

фактическую основу написанногоМиллионы семей затронула эта беда.)

Домашним

заданием было узнать об этом времени, можно использовать семейные архивы.

Учащимся предлагается высказаться по этому вопросу.

Аналитическая работа по тексту

В

качестве домашнего задания учащимся предложено заполнить карту индивидуального

прочтения (при анализе рассказа учащиеся будут

обращаться к карте (см. слайд №13), дополнять ее, сопоставлять свои

ответы с ответами одноклассников.)

Карта индивидуального

прочтения рассказа

·

Неожиданным или нет оказалось для вас содержание рассказа?

·

Что вас поразило, вызвало недоумение?

·

Почему так назван рассказ?

·

По-вашему, какова главная мысль рассказа?

·

Какие проблемы затронуты автором?

·

Какие вопросы возникли во время прочтения рассказа?

·

О чем вас заставил задуматься рассказ?

Задание

1. Что вы почувствовали, прочитав рассказ?

(Поражают

страшные картины голода, описанные автором, бесчеловечное отношение к ссыльным,

но вместе с тем даже в такое страшное время есть люди, способные сострадать и

быть неравнодушными к другим).

Задание

2. Предлагаю вам определить основную тему рассказа. Вам

предложены предполагаемые темы, выберите, какая из них, на ваш взгляд, главная?

Почему? Отражены ли в рассказе остальные темы? (См. слайд №14.)

«Голод

как нравственная проблема».

«Бесчеловечное

отношение к ссыльным».

«Изображение

определенной эпохи в жизни нашей страны».

(Ведущей,

несомненно, является тема «Голод как нравственная проблема», но вместе с тем

все представленные темы отражены в рассказе).

Задание

3. Попытайтесь сформулировать тему сегодняшнего урока. (Учащиеся

самостоятельно формулируют тему урока, записывают её:Голод как нравственная

проблема в рассказе В.Ф.Тендрякова «Хлеб для собаки».) (См. слайд

№15.)

Эпиграфом

к уроку будут слова русского философа Н.А. Бердяева: «Когда ты

голоден, это биологическая проблема, когда голоден рядом человек, твой брат,

это уже нравственная проблема». (См. слайд №16.)

Вопрос. Насколько

созвучны слова Н.А. Бердяева теме нашего урока?

(В

рассказе В.Ф. Тендрякова не говорится о голоде как о биологической проблеме,

это проблема нравственная, проблема человеческой совести.)

Тема

голода не новая для русской литературы. Вспомним «Детей подземелья» В.

Короленко и слова героя А.П. Чехова: «Надо, чтобы за дверь каждого довольного,

счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы

стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или

поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и

его никто не услышит, как теперь он не слышит и не видит других».

Рассказ

«Хлеб для собаки» о тяжелом периоде в истории нашей страны. Мы попытаемся

понять, в чем злободневность рассказа, помогают ли поднятые автором проблемы

осмыслению нашей действительности.

Мне

бы очень хотелось, чтобы вы понимали, что каждый человек должен отвечать

за свои поступки, быть внимательным ко всему, что его окружает, прислушиваться

к голосу своей совести.

(Формулируется

цель урока, учащиеся записывают её в тетради. )

Задание

4. Все происходящее мы видим глазами мальчика, вашего

ровесника, Володи Тенкова. Что он за человек? (Работа по картам

индивидуального прочтения.)

(Володя

вступает в тот возраст, когда пробуждается внутреннее «я», голос совести. Он

открывает для себя истины, над которыми раньше не задумывался: как можно помочь

одному, а другому – нет, почему опасно протягивать руку помощи другому. Он

испытывает муки совести сытого перед голодным.)

Задание

5. Почему Володю больше, чем смерть, потряс эпизод с разлитым

молоком? Что значит «обмозолиться»?

Комментированное

чтение отрывка. Обратите внимание на выделенные

слова, выпишите их в тетрадь, объясните, какие изобразительные средства

использует автор.

«…

Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то

впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после

того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное,

потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то

попривыкнуть, обмозолиться.

Первое

потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого

уличного случая.

Женщина

в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным

и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную

банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в

обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед

ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг

вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала

ложкой молоко из копытной ямки на дороге, плакала и ела, плакала и ела ,

аккуратно, без жадности, воспитанно.

А

я стоял в стороне и – нет, не ревел вместе с ней – боялся, надо мной засмеются

прохожие.»

(Страшные

картины голодных страданий не свели Володю с ума, так как гораздо больше его

потрясла картина, когда прилично одетая женщина черпает «обгрызенной деревянной

ложкой молоко из грязного конского следа, опустившись перед нм как перед

могилой дочери. Она не ссыльная и не «лишенка», но она также беззащитна перед

голодными страданиями несоответствие внешнего вида этой женщины тому, что она

делала, потрясли детское сердце.)

Задание

6. Может ли наш герой быть сытым, если рядом голодные? (Обратить

внимание учащихся на эпиграф!)

(Нет,

не может. Володя говорит о том, что живя в пролетарской стране он рано понял,

как стыдно быть сытым, а он, «к сожаленью, действительно был сыт». Мальчик

хочет разделить свой хлеб – и это уже нравственная проблема.)

Задание

7. Какой выход находит Володя, оказавшись перед нравственным

выбором? Как вы понимаете слова автора: «Не облезлого пса я кормил кусками

хлеба, а свою совесть»?

(Он

кормит брошенного всеми голодного облезлого пса. Поиск самого

голодного – это прием экспрессии, который помогает понять название и идею

произведения, а определение ключевых слов помогает понять название рассказа:

хлеб – совесть, люди – враги народа).

Задание

8. Как в подобной ситуации ведут себя отец Володи и начальник

станции? Что сближает этих людей?

(Начальник

станции, не выдержав муки совести, застрелился. Он не нашел себе «облезлого

пса», которого можно накормить. Отец Володи не может смотреть в глаза сыну: он,

герой революции, боровшийся за счастье всех людей, не может помочь своему

страдающему сыну, пытается успокоить свою совесть пустыми, никому ненужными

фразами.)

Задание

9. Каким вы видите будущее отца Володи? Почему В.Ф. Тендряков

оставляет финал открытым?

(Автор

не предлагает однозначный ответ. Возможно, привязанность к сыну спасет отца

Володи от страшного финала.)

Итог урока

Вопрос. К

чему призывает Тендряков своим рассказом?

(Какой

мир выбрать: мир души с его неизбежными страданиями или мир благополучия,

ничего «неведения». Каждый человек рано или поздно оказывается перед этим

выбором.)

Вопрос. Нужны

ли такие страшные произведения сегодняшнему читателю?

(Это

наша история, мы не должны забывать об этом, чтобы не повторить совершенных

ошибок. Рассказ будоражит человеческую совесть своей резкостью, неприкрытой

правдой реальности. Это поистине гуманное произведение, наполненное болью за

страну и человека, стремлением сделать людей лучше.)

Вопрос. Обратимся

еще раз к эпиграфу. Уместен ли он в разговоре о рассказе В.Ф. Тендрякова?

(Выводы

учащиеся формулируют самостоятельно, записывают их в тетрадь.)

Домашнее задание

Написать

сочинение-рассуждение на одну из тем (см. слайд № 17).

Содержание

- Смысл названия рассказа

- О чём рассказ

- Смысл рассказа

- Смысл финала

Описываемый в произведении 1933 год – это время массового голода в СССР. За счёт жестоких, а порой и бесчеловечных мер, проводится срочная коллективизации в сельском хозяйстве. Повсеместно идут репрессии.

Рассказ «Хлеб для собаки» показывает лишь малый «фрагмент» общей картины ужаса тех лет. В нём нет масштабности бедствий и катастрофических цифр погибших от голода и «по приказу». Но знакомясь с жизнью небольшого посёлка и его обитателями проникаешься чувством к тому времени гораздо острее; испытываешь пронзительную близость к людям, к их страданиям. Становишься свидетелем судорожных попыток выжить.

Всё это преподносится через призму душевных терзаний и вспышек невроза десятилетнего паренька.

Смысл названия рассказа

Заглавие, как ему и полагается, выделяет самую суть произведения, его конкретику, но понятно это становится только финале. Сама же фраза уже обладает своей атмосферной подачей. И ещё даже не зная толком о чём пойдёт повествование, начинаешь испытывать чувство жалости, сопереживания и даже вины.

Хлеб здесь олицетворяет не просто еду, а скорее ценность или дар. И поделиться хлебом означает что-то гораздо большее, чем просто кормление. Получается, что и собака, пусть и голодная, это образ (символ) чего-то более важного и значимого.

О чём рассказ

К 1933-му году голодный мор в стране достиг своего пика. Истощённые жители городов и деревень из последних сил цеплялись за жизнь.

В небольшом посёлке вместе с семьёй проживает 10-летний Володя Тенков. Ответственная должность его отца позволяет им не испытывать нужду в пропитании. Но именно этот достаток становится причиной терзаний и душевных расстройств подростка.

В школу он еду брать боится, стесняясь осуждения и зависти.

Помимо жителей в посёлке, в берёзовом сквере возле станции обитают раскулаченные ссыльные, не доехавшие до места назначения. Старшие их и за людей не считают, называя южным словом «куркули», а молодняк бегает посмотреть на их предсмертные агонии. Человеческий облик эти личности давно утратили: извиваясь и корчась они обгладывают кору с деревьев или собирают мусор на дороге. Из-за навешенного ярлыка «врагов государства» никто им даже и не думает помогать.

В то же время именно их поведение и внешний вид заставляет мальчика ещё больше задуматься: какое право он имеет быть сытым, когда вокруг творится такое безумие. И разве не перестали они уже быть врагами?

Эти мысли сводят его с ума. Он еле ест, истерзанный внутренними противоречиями. В какой-то момент ему кажется, что выход найден: поделиться с «самым голодным».

Его попытка помочь кому-нибудь привела к тому, что он, наоборот, возненавидел эти полумёртвые, ползающие на коленях, c пузырящейся пеной у рта, тела. Больше он не пытался.

Душевные терзания и угрызения совести после этого никуда не делись, но добавилась ожесточённость.

И неизвестно, что бы стало с Володей если бы не одно событие.

Однажды он увидел возле крыльца собаку. А в ней то самое «самое голодное» существо и своё спасение.

Смысл рассказа

Советская власть неумолима и беспощадна, её идеология и методы не подлежат сомнению.

Через историю своего детства автор поднимает такую тему как «репрессии». В отличие от взрослых, которые в большинстве своем поддерживали и свято верили в незыблемость постановлений правительства, чуткий, страдающий от чужого горя, десятилетний мальчик не понимает эту «беспощадность» и не может с этим мириться.

Он видит в подробностях все унижения и муки раскулаченных, уже не людей и прямо задает вопрос: «Неужели они всё это заслужили? Разве и теперь они враги? »

Эти вопросы так и остались звучать эхом.

Смысл финала

Забота об этом умирающем от голода существе и стало спасением мальчика, способом не сойти с ума от окружающей действительности; своего рода платой за тот хлеб, что ест он сам.

Понимал ли десятилетний Володя, что не собаку, а свою совесть подкармливает он этими кусками хлеба, и что это себя он спасает от постоянных угрызений и самобичевания?

А как же другие? Взрослые не имели права демонстрировать свою боль и страх на грани безумия, и как могли скрывали их внутри себя. Им нельзя было быть слабыми. И всё равно по осунувшимся лицам и подрагивающим сутулым спинам это было видно. А ещё были те, кто, не справившись с творившимся вокруг ужасом, сами прекращали свой жизненный путь.

Биография писателя

Владимир Федорович Тендряков — знаменитый советский писатель, родившийся в маленьком селе в Вологодской области. Отец мальчика работал прокурором. Владимир много читал и отлично учился в школе. Окончание школьного образования выпало на начало Великой Отечественной войны. Юноша отправился на военную службу в ряды Красной Армии и его послали обучаться на радиста, где он получил звание сержанта. Участвовал в боевых действиях с 1942 года. Получив два ранения под Харьковом и Сталинградом, его комиссовали, и Владимир отправился домой.

В тылу работал школьным военруком, затем секретарем районного комитета комсомола. После завершения войны переехал в Москву, чтобы получить образование, поступил во ВГИК. После года обучения перевелся в литературный институт, который с успехом закончил. Первое сочинение было издано, когда Владимиру исполнилось 25 лет. Он являлся корреспондентом всех популярных газет Советского Союза.

Среди известных рассказов Тендрякова можно выделить следующие:

- «Не ко двору».

- «Три мешка сорной пшеницы».

- «Ухабы».

- «Апостольская командировка».

- «Ненастье».

- «За бегущим днем».

- «Расплата».

- «Шестьдесят свечей».

- «Хлеб для собаки».

- «Путешествие длиной в век».

О писателе «коллеги по цеху» не один раз говорили как о человеке, который способен на поступки, требующие большого гражданского мужества. Тендряков защищал ученого и диссидента Медведева, помогал Твардовскому, который протестовал против установления нового редакторского руководства «Нового мира».

Писатель в своих рассказах обращался к людям с актуальными проблемами советских жителей. В его изложениях отражаются печальные последствия событий довоенного периода. Так, прослеживая анализ «Хлеба для собаки», можно увидеть, что этот рассказ посвящается теме голода, который охватил множество регионов СССР в 30-х годах. Ужасные события видны глазами ребенка, именно их и пересказывает автор.

Содержание произведения

Детство поэта проходило в безрадостный период после окончания революции. Тендряков видел людей, которые недоедают, жертв репрессий. Непосредственно Владимир все детские годы провел в достатке, однако то, что писатель увидел, отложилось тяжелым камнем на его сердце, а после, через определенное время, легло в основу главной мысли «Хлеба для собаки».

События, описанные в произведении, случились в 1933 году. Именно в это время за границу было вывезено более десяти тысяч тонн пшеницы. Лишь на Украине в разгар голодомора умерло приблизительно три-четыре миллиона людей.

Все главы этого произведения можно изложить по пунктам:

- Гибель в березовой роще.

- Окружающий мир после нас.

- Голод везде.

- Хлеб для куркулей.

- Уходите кровопийцы.

- Вылечить жалость.

- Самое голодное создание.

Гибель в березовой роще

Описанные события начинают происходить в 33-х годах, когда отмечается разгар голодомора. Однако каких-то конкретных действий еще нет. В произведении автор описывает ужасные события, где свидетелями являются дети. В маленькой деревушке около привокзального здания находится небольшая березовая роща. Тут в мучениях умирают куркули — раскулаченные люди, у которых не получилось доехать до места ссылки.

В произведении, как правило, встречаются все безымянные персонажи. Главный герой рассказа — это мальчик, который вырос в благополучной семье. Юноша точно так же, как и его друзья, часто приходит в березовый сквер. Тут детей приковывает отвратительная и ужасная картина. Взрослые пытаются обойти эту рощу стороной. Детей же в основном привлекает «животное любопытство». Они каменеют от брезгливости и ощущения страха, однако продолжают смотреть.

Куркули практически не похожи на обычных людей. Это до безобразия изуродованные и истощенные голодом существа. Одни пытаются прожевать березовую кору, другие едят землю. А есть люди, которые неожиданно становятся на ноги и хотят что-то прокричать, но извергают только жуткий хрип.

Окружающий мир после нас

Все население поселка сторонится березового сквера. Но начальник железнодорожной станции — служащий в форменной фуражке с красной окантовкой — в этом месте обязан стоять по долгу своей работы. Однажды он разворачивает голову в сторону малышей и обращается то ли к детям, то ли к самому себе, то ли к небесам с фразой: «Что за мир останется после нас? Они смотрят на смерть! Что вырастет из них?»

В чем состоит нравственный вопрос в произведении? Уже с первых страниц читатель начинает чувствовать жалостью к раскулаченным людям. Вроде бы, не так сложно помочь бедным куркулям, так как они погибают от голода на глазах граждан, которые пускай и не живут в роскоши и достатке, но имеют пищу и крышу над головой. Но в этом случае все не просто. Тема отзывчивости в рассказе писателем представляется в особом ракурсе. Иногда тяжело сдержаться от чувства сострадания. Но те, кто пожалел, берут ответственность, от которой в дальнейшем избавиться очень сложно.

Голод везде

Главный герой, имени которого писатель не указывает, естественно, шокирован таким ужасным зрелищем. Однако он был в определенном роде подготовлен к таким событиям, прекрасно зная о том, что его сверстники тоже голодают.

Именно по этой причине он отказывался брать на школьные занятия обеды. Однажды он увидел картину, которую не смог забыть. Девушка, держа в руках, несла домой молоко, но случайно поскользнулась и банка разлетелась на части. Она упала на колени и начала горько плакать. А после вычерпывала ложкой из следа от копыта находящееся в нем молоко. Без жадности, не торопясь, с какой-то страшной смиренностью. Главный герой не понимал, что такое голод, однако ему довелось видеть, как сильно страдают от него окружающие.

Хлеб для куркулей

Мальчик принимает решение начать делиться едой с «самым, самым голодным, даже если этот человек враг». Для чего необходимо только пойти в березовую рощу и протянуть руку с хлебом — тут он уж не ошибется. Но он осознавал, что необходимо делать это украдкой.

У героя получилось незаметно от матери спрятать остатки еды, которые остались после обеда. Налетев на одного из шатающихся по селу от голода куркулей, таких еще называли «слонами», он дал ему хлеб и пообещал завтра дать еще. Главный персонаж был счастлив, что смог помочь человеку выжить очередной день.

На второй день мальчик принес на пустырь все, что смог сэкономить во время обеда. Но у него так и не получилось отдать «слону» обещанный хлеб. Дорогу ему загородила изувеченная каким-то заболеванием женщина, которую прозвали Отрыжка. Она умоляла отдать еду ей для умирающего от голода сына. Герой передал ей всю еду и, так и не дойдя до березняка, развернулся назад домой.

Уходите, кровопийцы

На следующий день мальчик увидел, что около калитки стоял «знакомый слон». Подождав, пока мать уйдет, он раздобыл бедняге небольшое количество хлеба и картошки. От него герой узнал, что Отрыжка бездетна.

Свидетелем общения являлся его отец. Мальчик любил его, гордился им (отец был героем революции) и очень сильно переживал, что если он узнает о помощи сына врагам народа, то предъявит ему предательство. Однако отец только сказал, что у страны не хватит для всех хлеба — «чайной ложкой море нельзя вычерпать».

Через время герой попадает «в полнейшую осаду» — около его дома, прознав про доброту юноши, начали появляться «слоны», которые просили о кусочке хлеба. Когда они его плотно обступили кольцом и начали требовать пищу, у мальчика случилась истерика. Он закричал: «Уходите! Кровопийцы! Гады! Сволочи!».

Вылечить жалость

Насколько эмоционально и сильно описан случившийся эпизод! Какими часто используемыми в обиходе и понятными словами автор лишь в нескольких фразах передает срыв мальчика, его протест и страх, которые соседствуют с безнадежностью и смирением обреченных на гибель людей. Именно за счет удивительно точно подобранных слов в сознании читателя необычайно ярко появляется картинка, о которой рассказывает Тендряков.

Исцелился ли полностью после этого мальчик? Да, после этого он больше ни разу не вынес бы ни кусочка хлеба стоящему возле его калитки исхудавшему и умирающему «слону». Но успокоилась ли при этом его совесть? Герой начал плохо спать по ночам, он раздумывал: «Я плохой мальчик, я ничего не могу с собой сделать — жалею врагов народа!». И он все время думал, что его обед смог бы спасти несколько человек.

Самое голодное создание

Но вот в произведении появляется собака. «Неожиданно снизу, под крыльцом, как бы из ниоткуда появилась собака. У нее была взъерошенная на спине и боках, серыми клочками шерсть и тусклые пустынные, какие-то не промыто желтые глаза». Именно она оказалась самым голодным созданием в селе.

Герой находит в этом животном спасение. Начиная подкармливать этого голодного пса, мальчик осознает, что «не облезшую от голода собаку кормил я хлебом не ее, а свою совесть. Не могу сказать, чтобы моей совести настолько уж нравилась такая подозрительная еда. Моя совесть еще была воспалена, но не настолько сильно, чтобы быть опасной для жизни».

Произведение завершается печально. «В этом месяце застрелился начальник вокзала, которому приходилось находиться около березовой рощи. Он не смог догадаться найти себе несчастного пса, чтобы ежедневно его кормить, отрывая от себя кусок хлеба».

Тендряков смог передать не только свои воспоминания из детства, но и вызвать сопереживание и сострадание в душах читателей. Произведение показывает огромную пропасть между настоящим, живым участием человека и холодным идейным миром. Человечность сможет проявиться лишь в сочувствии, переживании, сострадании к определенному живому созданию.

Тендряков поставил читателей пред выбором: жить по совести, нравственным правилам, сопереживая и сострадая, либо заботиться лишь о собственном благосостоянии.

Произведение Тендрякова не позволяет читателю остаться равнодушным, и такие рассказы необходимы. Писатель пытается донести мысль, что любому человеку нужно отвечать за собственные поступки, быть внимательным ко всем живым созданиям и ответственным перед людьми и своей совестью.

Художественные образы

Произведение читается удивительно легко, глава за главой преодолевается с небольшими усилиями у читателя, которого автор уводит все дальше и дальше, вглубь собственных воспоминаний. Нелепые образы, бессмысленные выражения, оксюмороны, возникающие в мыслях героя, не допускают шока у читателей или людей, которые слушают рассказ онлайн. Вот несколько примеров из произведения Тендрякова:

- «…пошла прочь, как тонущая лодка, накрененная набок», а из нутра героя «…рыдающим галопом вырвался дикий и чужой голос…»;

- «…сминая серебристы голос кукушки…», «девушка, чью судьбу и тело покорежил бесполезный конвейер жизни»;

- «щедра без устали», «шум от колес повозки разрывает тишину».

Последние слова поэта, как приговор всем, кто еще может сострадать: «…мне вполне хватало того, что я кого-то подкармливаю, поддерживаю жизнь существа, так, и сам имею право жить и есть. Истощенную от голода собаку кормил не я хлебом, а собственную совесть».

В современном мире, в котором пропасть между социальным классом только увеличивается, никогда не потеряет актуальность рассказ Тендрякова. Что делать, если не можешь один к лучшему изменить мир? Кто именно тот, которому больше всех требуется помощь? Как протянуть эту самую руку помощи? После прочтения «Хлеба для собаки» каждый найдет ответы на вопросы и договорится с собственной совестью.

>>

Урок 1. Время в рассказе В. Ф. Тендрякова

«Хлеб для собаки» (1969—1970)

Урок 2. Проблема выбора в рассказе В. Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки»

УРОК 2

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В РАССКАЗЕ

В. Ф. ТЕНДРЯКОВА

«ХЛЕБ ДЛЯ СОБАКИ»

Цель урока:

понять историко-философский смысл рассказа; на основе анализа некоторых структурных особенностей рассказа восстановить внутренний мир автора и выстроить концепцию

личности, главенствующую в его мироощущении.

Информация для учителя.

Для подготовки к уроку учитель заблаговременно предлагает старшеклассникам несколько коллективных, индивидуальных и групповых заданий.

Индивидуальные задания.

Подготовить сообщение «Символы времени в рассказе В. Ф. Тендрякова „Хлеб для собаки“» (с использованием карточки № 3, данной учителем, см.

ниже).

Выразительное чтение отрывка от «Как-то под утро я внезапно проснулся…» до «Щедра без устали…».

Подготовка материалов к карточке № 4 «Страна на пути к счастью» (см. ниже): выписки из текста: разговор Дыбакова с «костяком»; география переселения ссыльных,

социальное положение ссыльных, портреты и поведение ссыльных (1-е описание), документы, материалы, введенные в рассказ, решение героя накормить голодных,

его сомнения, его окончательный выбор.

ХОД УРОКА

Учитель.

Писатель Вячеслав Кондратьев говорил: «Я старался писать „из того времени“, и мой герой не должен знать то, что знаю я сегодня как автор. Иначе

будет неправда».[2] Говоря о своем кредо писателя, Кондратьев настаивает на необходимости предельной объективации изображаемого — видимо, с тем, чтобы,

как ему кажется, читатель проникся самым большим доверием к слову писателя, сознательно дистанцирующегося от времени и героя.

Совсем другую позицию, связанную с возможностью погружения читателя в течение времени, занимает Тендряков, ведя повествование в «Хлебе для собаки» от

первого лица, то есть предлагая читателю оценку событий лирическим героем.

Как характеризует Тендрякова его желание вести разговор с читателем от первого лица?

С точки зрения жанра рассказ автобиографичен; это значит, что «автор включает в анализ себя, свое собственное сознание, свою оценку… Он не отделяет свидетельство

о времени от собственного в нем, времени, участия. Именно поэтому… горькая исповедь соединяется с художественным рассказом… сплавляется

с документом…».[3] В цитате, приведенной нами, есть ответ на вопрос, почему автор не отделяет себя сегодняшнего от того времени: для него важен

исповедальный тон повествования, обнаженная правда о себе самом, давнем, ищущем успокоения своей совести. «Исповедь, прежде всего перед самим собой,

помогает оценить свои качества, утвердиться или изменить оценку своего поведения, получить опыт на будущее. А это значит приоткрыть еще одну тайну

самого себя».[4] Взрослый человек, Тендряков понимает, что он, будучи десятилетним мальчиком, ничем не смог бы изменить ситуацию с голодающими, но,

но, но… — говорит писатель, исповедуясь перед нами почти через сорок лет после пережитого. Предельно жесткий суд над самим собой, хотя бы и ребенком,

вершит сейчас, на наших глазах, взрослый человек, жаждущий понять природу компромисса, ставшего, по существу, предательством не только голодающих, но

своих собственных нравственных устоев прежде всего. Исповедуясь перед читателем, лирический герой, а вслед за ним и автор, пытается воспитать в нем

человека, который был бы способен сделать выбор между добром и злом с достоинством, не пряча свою совесть в зыбкое марево полумер.

Учитель.

Уже много лет человек ведет спор с самим собой — время ли виновато в том, что человек часто идет против своей совести, или все-таки сам

человек виновен в этом? Тендряков дает однозначный ответ на этот вопрос: при всех смягчающих вину обстоятельствах за любой свой поступок отвечает только

человек, ибо только ему одному даровано знание о себе — то знание, которое мы сопоставляем с понятием «совесть»; это знание может быть интуитивным или

организованным в стройную систему нравственных понятий, но при любых условиях оно побуждает человека совестливого вдумываться в ход времени, вслушиваться

в те его сигналы, которые оно, время, подает человеку. В структуру повествования Тендряков вводит определенную систему символических обозначений времени,

усложняя тем самым смысл разговора с читателем.

Первая учебная ситуация

Символы времени в рассказе

Задание.

Внимательно прочтите материалы карточки № 3, прослушайте заданное на дом индивидуальное сообщение на тему «Символы времени в рассказе

В. Ф. Тендрякова „Хлеб для собаки“», ответьте на вопросы:

С какой целью автор обращается к символике, обозначающей характер времени?

Какую новую грань в мироощущении писателя можем мы назвать, познакомившись с символами времени в рассказе?

Карточка №3

Песня

Песня о встречном

Слова Б. Корнилова, музыка Д. Шостаковича

Нас утро встречает прохладой,

Нас ветром встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!

В цехах звеня,

Страна встает со славою

На встречу дня!

И радость поет, не смолкая,

И песня навстречу идет,

И люди смеются, встречая,

И встречное солнце встает.

Горячее и бравое

Бодрит меня.

Страна встает со славою

На встречу дня!

Бригада нас встретит работой,

И ты улыбнешься друзьям,

С которыми труд, и забота,

И встречный, и жизнь — пополам.

За Нарвскою заставою

В громах, в огнях

Страна встает со славою

На встречу дня!

И с ней до победного края

Ты, молодость наша, пройдешь,

Покуда не выйдет вторая

Навстречу тебе молодежь.

И в жизнь вбежит оравою,

Отцов сменя.

Страна встает со славою

На встречу дня!

Такою прекрасною речью

О правде своей заяви!

Мы жизни выходим навстречу,

Навстречу труду и любви.

Любить грешно ль, кудрявая,

Когда, звеня,

Страна встает со славою

На встречу дня!

Частушки

Хорошо тому живется,

У кого одна нога, —

Сапогов не много надо

И портошина одна.

Враг-вражина,

Куркуль-кулачина

Кору жрет,

Вошей бьет,

С куркулихою гуляет —

Ветром шатает.

Телега

В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы, загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки,

писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?..

И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовский конюх Абрам едет «собирать падалицу». Каждое утро он

въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих — жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу,

как дровяные чурки.

Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Гремит и стихает…

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику.

Гремела утренняя телега…

Не спи, вставай, кудрявая!

В цехах звеня…

Гремела телега — знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества. (В. Ф. Тендряков „Хлеб для собаки“)

Сообщение «Символы времени в рассказе

В. Ф. Тендрякова „Хлеб для собаки“»

В структуру повествования автор вводит определенную систему символических обозначений времени, усложняя тем самым смысл разговора с читателем, ибо разговор

этот приобретает не только исторический, но и философский характер — о человеке и поиске им его собственного «я» в потоке времени. В текст рассказа —

рефреном через все его содержание — автор включает, прямо противопоставляя их друг другу, слова из «Песни о встречном» и звук гремящей телеги, на которую

конюх Абрам укладывает по утрам тела умерших «куркулей».

«Песня о встречном» была написана Борисом Корниловым и Дмитрием Шостаковичем специально для кинофильма «Встречный», авторы которого, режиссер Фридрих

Эрмлер и Сергей Юткевич, считали ее мелодию «главным интонационным стержнем своей картины. Судьба песни была долгой и счастливой, она звучала на праздниках,

на физкультурных парадах, неслась из репродукторов… ей суждено было перелететь через десятилетия, через моря и океаны, получить „Гран-при“ на Всемирном

конкурсе гимна для ООН, воспроизводиться во множестве фильмов разных стран и остаться непревзойденной в своем благородстве, изяществе».[5]

В 30-е годы было создано немало кинофильмов, песни из которых перешагнули свое время, — например, «Веселые ребята» Григория Александрова. Официальная

идеология, рупором которой были, в частности, кино, литература, музыка, старалась внедрить в сознание народа оптимистическое начало, уверенность в

том, что страна идет в строительство новой жизни верным путем.

Часть населения действительно почувствовала «вкус» новой жизни — например, с 1 января 1935 года были отменены карточки на мясо, рыбу, сахар, картофель.

Но это в 1935 году, а в его преддверии, в году 1933-м, сытно жили только семьи «ответственных работников»: так, в семье Володи Тенкова, отец которого был

«ответственным служащим, получал ответственный паек… мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом!». Но душевного спокойствия эта сытая жизнь

мальчику не приносит, его совесть не позволяет ему не заметить, что даже в их небольшом северном поселке, помимо сосланных сюда «куркулей», голодают почти

все, у кого в семье нет опоры в лице «ответственного служащего»: это и дети из больших семей; и учительница, едва сумевшая заставить себя отвести взгляд от

растоптанного, валяющегося на классном полу куска хлеба с повидлом; и женщина, ложкой аккуратно выбирающая из следа лошадиного копыта пролитое молоко; и

скрюченная неизвестной болезнью Отрыжка. Наверное, автор мог бы продолжить «список» голодающих, но его внимание оказывается сосредоточенным на «куркулях» —

внимание очень избирательное, связанное с тем, что герой ищет «самого голодного».

Ситуация, введенная автором в сюжет рассказа, складывается парадоксально: с одной стороны, как об этом говорится в песне, страна «встает со славою На встречу дня»,

«жизни выходит навстречу», «Навстречу труду и любви», но в этой же самой стране умирают от голода миллионы ни в чем не повинных людей. Система противопоставления,

когда основная «мелодия» сюжета — смерть от голода — обрамляется словами прекрасной песни, — это и есть система символического обозначения времени, система

доказательства того, что господствующей идеологией в стране стала идеология обмана, и мальчик очень тонко чувствует этот обман, потому что говорит о себе —

и не единожды: «…я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделать — жалею своих врагов!»; «А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору?»;

«Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?..» Эти сомнения были для мальчика симптомом «ненормальной» жизни — «нормальная» же была другой: «Долго выдержать

сквера мы не могли… бежали в поселок… туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню: „Не спи, вставай, кудрявая! В цехах звеня,

Страна встает со славою На встречу дня!“».

Слова песни автор выделяет в столбик, и впервые они появляются как раз после описания скверика, в котором находятся

сосланные. Так жизнь ставит ребенка перед выбором: как быть? Помочь? Не помочь? Решение подсказывает даже не частушка, слова которой звучат диссонансом по

отношению к словам песни; автор вводит ее в текст в тот момент, когда в поселке появляется Дыбаков — «первый секретарь партии в нашем районе… в полувоенном

кителе… в пенсне на тонком горбатом носу», который «ходил… выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами» — знаком принадлежности к власти.

Что дает эта власть человеку, который не попал в число «куркулей», но и во власть — тоже? Вспомним слова частушки: «Хорошо тому живется, У кого одна нога…»,

— пропетые «тенором под балалайку»: это знак меланхолии, помноженной на откровенное издевательство, но над кем? Над собой? Или над тем, кто не дает возможности

иметь «портошину» на вторую ногу, если она у него есть? Эту частушку слышит герой — вместе с другими ребятишками он стал свидетелем разговора Дыбакова

(фамилия ведь тоже своеобразный символ времени: дыба, орудие пытки, орудие уничтожения!) с одним из «куркулей». Частушка звучит «в обвалившейся тишине»,

когда «костяк» обращается к Дыбакову со словами: «Поговорим, начальник?» Слова ее, ставшие внезапно слышными, — это тоже знак времени, знак несчастливой

жизни, и герой — и не он один, а вся ребятня — остро ощущают это несчастье: они даже не поют привычную частушку о «враге-вражине».

А ведь Володя Тенков остро мечтает о счастье: «В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту — существует на белом свете некий

Володька Тенков… как это прекрасно!»

И снова — диссонанс: именно в этот момент, когда в предутренние часы мир кажется герою прекрасным, «удивительно покойным», автор вводит еще один, самый

трагичный символ времени — грохот телеги, увозящей из скверика тела умерших за ночь «куркулей».

Соединение автором всех этих символов — песни, частушки, грохота телеги — в контексте одновременного звучания позволяет говорить о том, что в самой безвыходной

ситуации человек все равно будет искать выход, то есть делать выбор: как жить в стране, где звучит прекрасная песня и где каждое утро кто-то умирает от голода?

Соединение в одном контексте звучания прекрасной песни, перешагнувшей рамки своего времени, слов частушки, которые рождают у читателя ощущение лихой отчаянности,

и грохота телеги, увозящей тела умерших, является для автора символическим обозначением сложнейшего хода времени, когда человеку, наделенному способностью знать,

ведать, предстоит сделать выбор между покорностью страшному течению времени или неподчиненностью ему, пусть даже в самом «маленьком» деле — таком, какое,

например, находит для себя герой: он стал кормить голодную собаку.

Что еще может сделать ребенок в стране, где по утрам «гремела телега — знамение времени!»? В чем-то, как нам кажется, автор оправдывает своего героя —

слишком неравны условия выбора: государство — и десятилетний мальчик.

Автор представляется человеком страдающим и сострадающим, понимающим, как велика тяжесть сложившегося выбора, и все-таки вершащим над собой, над своей

внутренней слабостью, вылившейся в компромисс с собственной совестью, свой нелицеприятный суд — недаром рассказ заканчивается упоминанием о начальнике

станции, застрелившем себя от невыносимо тяжкого груза совести, не позволившей ему принять насилие как норму жизни. (Ребятишки звали этого человека

«красная шапочка», и автор не случайно вспоминает это прозвище — ведь оно тоже своеобразный символ времени, навеянный воспоминанием о сказочной героине,

ставшей жертвой обмана.) Таким образом, система символических обозначений времени необходима автору для того, чтобы погрузить читателя не только в

исторический, но и в философский аспект бытия — с тем, чтобы помочь понять ему его собственное «я».

Учитель. В сложнейшей ситуации, пережить которую оказался не в силах взрослый человек — начальник станции, мальчик делает выбор не между человеком и собакой,

а между возможностью или невозможностью оставаться человеком, заслуживающим хотя бы толику уважения к себе самому. В этом самоуважении — залог его возможного,

но, скорее всего, недостижимого счастья.

Вторая учебная ситуация

Выразительное чтение

Задание.

Внимательно послушайте отрывок из рассказа В. Тендрякова «Хлеб для собаки» (от слов «Как-то под утро я внезапно проснулся…» до слов «Щедра без устали»).

Запишите ключевые слова и ответьте на вопросы:

Какое внутреннее состояние человека автор считает счастьем?

Какова, с точки зрения автора, реальная возможность осуществления счастья в жизни героя?

Для более точного ответа на этот вопрос проследите за композиционным «обрамлением» предложенного отрывка. Какие новые черты внутреннего мира писателя

открываются для нас в ответах на два предыдущих вопроса?

«Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном серенький,

уютный рассвет.

Далеко на пристанционных путях заносчиво кричала маневровая „овечка“. Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочищал горло, пробовал петь

по-соловьиному — бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. „Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?“ И она роняет и роняет свое „ку-ку“,

как серебряные яички.

И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь

очевиднейшему факту — существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует — как это прекрасно! „Кукушка! Кукушка!

Сколько мне?..“ „Ку-ку! Ку-ку!..“ Щедра без устали».

Ключевые слова:

загадочно-пепельный сумрак; уютный рассвет; синицы попискивали; скворец… пробовал петь по-соловьиному; нежно, убеждающе закуковала кукушка; роняет свое «ку-ку»,

как серебряные яички; удивительно покойные серенькие сумерки; притушенный, уютный мир; радуюсь… существует на белом свете… Володька Тенков…

Существует — как это прекрасно; «Кукушка! Сколько мне?..»; щедра без устали.

Счастье — это не внешняя красота, а внутреннее спокойствие, которое дарит герою «загадочно-пепельный сумрак» раннего утра; в эти мгновения мальчик не думает

о том, что несет ему наступающий день; душа его безмятежно спокойна, гармония единения его с окружающим миром не нарушена ни единым грубым звуком или

тревожащим взгляд цветом — все просто и давно знакомо: синица, скворец, кукушка, их попискивание, пение «под соловья», кукование — обещание долгой жизни.

Счастье — в ощущении факта своего собственного существования в этом милом, привычном душе и сердцу мире; это лад внутри тебя самого.

Именно для того, чтобы показать, какими простыми могут быть «составляющие» счастья, и вводит автор это небольшое описание в структуру повествования, показывая себя,

свой внутренний мир взрослого человека совершенно с неожиданной стороны: как хочется ему, чтобы герой его не знал тех страшных тревог и забот, с которыми неминуемо

столкнет его начинающийся день, — ребенок, говорит автор, должен жить по законам детства, главным из которых является ощущение счастья только от того, что

ты живешь. Но реальная жизнь такова, что стать в ее условиях счастливым, жить в гармонии с собой и миром оказывается невозможным.

Автор показывает это, выстраивая композицию, в которую включено описание уютного утра, таким образом, что оно «вставлено» в рамку страшных подробностей реальной жизни: счастливому

утру предшествуют нелегкие раздумья мальчика о том, можно или нет считать врагом умирающего от голода «куркуля», — может быть, именно эти раздумья и не дают

герою спать: «…я внезапно проснулся»; другая сторона «рамки» — описание грохота приближающейся к дому телеги, на которую конюх Абрам погрузит сейчас тела

умерших за ночь «куркулей». Нет простоты в жизни, нет в ней красоты, уюта, спокойствия — всего того, что герой воспринимает как счастье. Констатация автором

этого факта позволяет говорить о писателе как о трезвом реалисте, показывающем правду жизни, какой бы она ни была; может быть, именно поэтому размышления об

этой жестокой правде — ужасе насилия и обмана — он вкладывает в живую душу маленького ребенка, мальчика, а не взрослого мужчины, реакция которого на события

окружающего мира может быть достаточно предсказуема (в выборе героя, кроме всего прочего, автор выступает и как хороший психолог); Тендряков же ставит перед

собою другую задачу — показать растущую душу, открывающую для себя мир, ищущую в нем свое место, свою счастливую долю и в этом поиске проходящую через такие

испытания, выдержать которые сможет далеко не каждый взрослый человек.

Тендряков хочет показать становление такого нравственного сознания, движущей силой

которого в его «контакте» с миром и собой станет совесть — единственное мерило внутреннего спокойствия, являющееся для писателя синонимом счастья. Его герой —

только на подступах к пониманию этого, и потому автор так терпим и терпелив по отношению к нему, и это еще раз подчеркивает, насколько богат сердечно писатель

Тендряков.

Учитель.

Человек, проживая свою жизнь, постоянно стремится к счастью. Государство, как способ организации жизни человеческого сообщества, принимает на себя определенные

обязательства в создании такого правопорядка, который в максимально высокой степени будет способствовать человеку в осуществлении его мечты о счастье —

гармонии в отношениях с собой и окружающим миром. Советское государство, проводя в 30-е годы политику индустриализации и коллективизации, обещало каждому

своему гражданину счастливую жизнь, жизнь «любви и труда», как о том говорилось в песне, целыми днями звучащей над поселком.

Третья учебная ситуация

Самостоятельная работа

с карточкой № 4

Карточка №4

«Страна на пути к счастью»

Задание 1.

Проанализируйте приведенные в карточке отрывки из текста, ответьте на вопросы:

Каким общим смыслом объединяет автор каждый из приведенных отрывков?

Какие новые черты внутреннего мира писателя открываются нам из проведенного анализа текста?

Задание 2.

Проанализируйте эпизод прибытия в поселок секретаря райкома Дыбакова и ответьте на вопрос: с какой целью вводит автор этот эпизод в структуру текста?

Запишите краткий ответ в тетрадь.

«В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым

кирпичом дорожке. Мы, ребятишки, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова.

Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец — костяк в изношенной, слишком просторной одежде. Он лежал на толченом

кирпиче, положив коричневый череп на грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду — с кроткой скорбью в неестественно громадных

глазах.

Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сипяще

и внятно произнесли:

— Поговорим, начальник…

— Поговорим. Спрашивай — отвечу.

— Перед смертью скажи… за что… за что меня? Неужель всерьез за то, что две лошади имел? — шелестящий голос.

— За это, — спокойно и холодно ответил Дыбаков.

— И признаешься! Ну-у, зверюга…

— Дал бы ты рабочему хлеб за чугун?

— Что мне ваш чугун, с кашей есть?

— То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугун рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!

— Не хотел.

— Почему?

— Всяк за свою свободушку стоит.

— Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил — и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?

Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.

— Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? — сказал он.

— А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!

— Кто знает.

— Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал — мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.

Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами».

Автор говорит о насилии над человеком как методе строительства нового государства.

Задание 3.

Запишите краткий ответ на вопрос: почему автор считает необходимым познакомить читателя с географией переселения «куркулей»?

«Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины».

Автор называет районы традиционного зерноводства в стране; переселение крестьян оголяет эти районы, лишая страну дополнительного урожая.

Задание 4.

Выпишите из приведенного ниже отрывка ключевые слова и ответьте письменно на вопрос: с какой целью автор вводит в структуру текста этот комментарий?

«…Прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться — если не утерян — замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит

такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого

не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего

не ест. Он выпал из числа людей».

Ключевые слова:

валялись; не считали людьми; грязное, вшивое тряпье; никого не заботило, что он, имярек… ничего не ест; он выпал из числа людей.

Автор хочет, чтобы читатель не питал никаких иллюзий по поводу судьбы раскулаченных: теперь имя каждого из них — Никто, имярек.

Задание 5.

Внимательно перечитайте описание внешности «куркулей», их действий, выпишите ключевые слова и ответьте на вопрос: с какой целью автор вводит в структуру

текста портреты ссыльных и описание их поведения?

«Куркули даже внешне не походили на людей.

Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты — вот-вот лопнет посиневшая от напряжения кожа, телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся

за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.

Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был

счистить с них кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли…

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал — вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками

гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть

испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, „бунтарь“ сползал вниз по стволу и… затихал насовсем.

Такие и после смерти не походили на людей — по-обезьяньи сжимали деревья».

Ключевые слова:

скелеты, шуршащая кожа, кротко горящие глаза; нечеловечьи широкие глаза; лучинные, ломкие руки; угловатая щека; рот, просторно черный, ослепительно зубастый;

другие туго раздуты, посиневшая от напряжения кожа, ноги похожи на подушки; грыз кору, взирал в пространство; лежа в пыли; кислый смрад от полуистлевшего тряпья;

клекотал и булькал нутром; запихивал в рот мусорок с земли; бунтовал, обхватывал ствол березы, прижимался к нему щекой, собирался крикнуть проклятие, вылетал хрип.

Вводя в текст детали портрета и поведения ссыльных, автор выказывает по отношению к ним глубокую жалость и сострадание.

Задание 6.

Перечитайте документальные сведения, которые автор вводит в рассказ в качестве заключения, запишите ответ на вопрос: с какой целью писатель обращается к

документальным данным, связанным с раскулачиванием?

Документальная реплика

…Самые крайние из западных специалистов считают — на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Р. Медведев использует

данные более объективные: «…вероятно, от 3 до 4 миллионов…» по всей стране. Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года «Сельское хозяйство СССР»

(М., 1936. — С. 222) поразительную статистику. Цитирую: «Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году

было вывезено 13, в 1930 — 48,3, в 1931 — 51,8, в 1932 — 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 году в Западную Европу было вывезено около

10 миллионов центнеров зерна!»

Документ свидетельствует о том, что политика раскулачивания оказалась гибельной для страны.

Название работы — «Страна на пути к счастью». Его вполне можно было заменить другим — «„Гармония“ счастья», например, или „Рецепт счастья“ от государства».

Но эти названия совершенно неуместны, так как заключают в себе намек на иронию, тогда как автор далек от какой бы то ни было иронии в оценке событий, о которых

рассказывает, потому что говорит он о стране, которая, проводя политику раскулачивания, планомерно уничтожала своих граждан: в кулаки попадали даже те крестьяне,

в хозяйстве которых было всего две лошади, то есть люди, имевшие самый минимум средств, чтобы прокормить себя; в кулаки же их записывают, как это становится

ясно из разговора ссыльного с Дыбаковым, потому, что они не хотят быть закабаленными в систему коллективных отношений, которая, с их точки зрения, неминуемо

лишила бы их свободы — внутренней и внешней. Желая быть свободными хозяевами, они становятся политическими врагами государства, не желающими строить новую жизнь.

Потому и расправлялись с ними так жестоко, лишая всех прав гражданства, превращая их в людей без имени — недаром автор не упоминает имени или фамилии хотя бы

одного из ссыльных, все они — «шкилетники» или «слоны», в терминах медицины — дистрофики или больные водянкой. Это превращение человека в «никого» не волнует

представителя власти, потому что перед ним стоит задача не сохранения человеческой жизни, а использование ее в качестве «строительного материала» в выполнении

плана по раскулачиванию — «десяти миллионов раскулаченных — брошенных в тюрьмы, высланных на голодную смерть разного достатка мужчин и женщин, стариков и

детей».[6] Они высланы в «северные места», где происходит описанное в рассказе действие, из районов страны, население которых традиционно занималось

зерноводством; земли эти таким образом лишались хозяина, производителя зерна — население страны начинало голодать, и не случайно автор вводит в контекст

повествования фразу героя о том, что «отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого — взрослые,

старики, дети. Даже грудные дети…».

Автор, глядя на окружающий мир глазами своего героя, видит, во что или в кого превращаются ссыльные, никому не нужные люди: они даже внешне безобразны, но это

безобразие не является результатом, например, генной мутации — это результат истощения от голода. Автор очень подробно и не один раз описывает внешность

«шкилетников» и «слонов», потому что ему очень жалко этих людей, и он очень хочет, чтобы читатель пожалел их вместе с ним и его героем и подумал о том, какой

ценой достигалось «всенародное счастье». В заключение повествования автор обращается к документальным данным — может быть, для того, чтобы читатель смог

сопоставить правду реальной жизни с правдой художественного описания.

Анализ всех приведенных для работы отрывков и эпизодов из текста позволяет говорить о позиции автора, связанной, во-первых, с его внутренней потребностью показать

читателю всю страшную правду о жизни государства; во-вторых, автор очень хочет вызвать в читателе живой душевный отклик сострадания к тем, на чью долю выпала

горькая участь; в-третьих, автор, со всей страстностью своего чувства отказывающийся принять не только физическое, но и моральное насилие над человеком, призывает

своего читателя сделать все для того, чтобы история уничтожения собственного народа не повторилась никогда. Может быть, именно поэтому, как рассказ-просьбу,

рассказ-предупреждение, он и создает «Хлеб для собаки», показывая себя человеком высоких гуманистических чувств и идей.

Учитель.

Рассказывая историю своего детства, изо всех воспоминаний о нем автор выбирает события, носящие трагический характер, и этот выбор не случаен — его диктует

Тендрякову совесть взрослого человека, ощущающего свою вину и ответственность за происшедшее. Кажется, что может сделать десятилетний мальчик для тех несчастных,

с которыми столкнули его обстоятельства? Каковы его возможности в сравнении с возможностями государства? Но герой не задает себе, как признается автор,

этих «взрослых» вопросов. Он подчиняется своему первому душевному порыву — жалости — и совершает поступок: пытается накормить голодных. Нужно ли это делать

— ведь, как говорит мальчику отец, «чайной ложкой море не вычерпаешь»?

Четвертая учебная ситуация

Работа с материалом карточки № 5

Задание.

Проанализируйте подборку цитат из текста рассказа В. Тендрякова «Хлеб для собаки» в карточке № 5, выпишите ключевые слова, соотнесите смысл сделанного

вами вывода о позиции автора с названием карточки № 5 и ответьте на вопросы:

Какую вину берет на себя герой?

Как характеризует его такое отношение к себе?

Какова позиция автора в споре героя с самим собой?

Карточка №5

«…Разве мы не знаем, что людей формируют не только обстоятельства, но и сопротивление им?»[7]

Размышления героя

1. Он лежал перед нами… плоский костяк в тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости… задумчивости.

Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! <…> И все-таки было жаль злого врага… Я садился дома за стол, тянулся рукой к

хлебу, и память разворачивала картины: …тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип,

пена… И под горло подкатывала тошнота.

2. Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много?

Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?

3. Я сыт, очень сыт — до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только

чью — врагов или не врагов?

А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был — да! — но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе…

4. Я не должен есть свои обеды один.

Я обязан с кем-то делиться.

С кем?..

Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.

Кто — самый?.. Как узнать?..

Одному протянуть руку, а других не заметить? Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? <…> Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли

открыто протягивать руку помощи?..

5. Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал — приходи на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки,

сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады — да и с голода тоже, — не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и… ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным:

как я мог — вырвал изо рта голодного! Как я мог!..

6. Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.

— Хле-ебца-а…

— Корочку…

— Хошь, руку свою?

И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:

— Молодой человек! Молю! На коленях молю!

Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, Господу Богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос:

— Ухо-ди-те! Уходит-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!

7. Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уж больше не выстаивал возле нашей калитки.

Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой тот перед моим окном хоть до самой зимы.

8. Из муки, хранившейся к праздникам, она (мать) пекла мне пироги с капустой и рубленым яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику…

Гремела телега — знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.

Я слушал ее и сознавал: я дурной неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделать — жалею своих врагов!

9. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя,

нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака… Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи

плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

10. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен… даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть

и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтобы моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

Герой о своих чувствах

Ключевые слова:

1. И все-таки было жаль злого врага; память разворачивала картины… хрип, пена; под горло подкатывала тошнота.

2. Не потому ли… люди грызут кору, что я съел… слишком много; но это же куркули; ты жалеешь?

3. Я сыт; пятерым хватило бы; не спас… съел их жизнь; чью — врагов или не врагов?

4. Я не должен есть… один; обязан… делиться… с самым голодным, даже если он враг; кто самый? десятки обидеть отказом; не опасно ли?

5. Кусок был… завожен в кармане; я заставил голодного ждать; с досады… и с голода… съел хлеб; чувствовал себя отравленным… вырвал изо рта голодного;

как я мог!

6. Я стоял перед ними; Отрыжка… упала передо мной на колени; это была… лишка; из меня… вырвался чужой, дикий голос; сволочи, гады, кровопийцы, уходите!

7. Истерика… излечение от жалости; я излечился? Пожалуй.

8. Любил эти пироги; я их ел; страдал; теперь… никогда не пропускал стука телеги; телега — знамение времени; трупы врагов; жалею своих врагов.

9. Нашел самое, самое несчастное существо; шкилетников… пожалеет дурачок вроде меня; даже отец… пожалел не собаку; не найдется… Абрама, который бы ее прибрал.

10. Вообразить… такого дурака; не требуя… благодарности; достаточно того, что я кого-то кормлю; не… пса кормил… а свою совесть; подозрительная пища;

совесть продолжала воспаляться, но… не опасно для жизни.

Позиция автора по отношению к герою

1. Выявляется в соотнесении подробного описания внешности голодающего, признания героя в жалости к врагу и рассказа мальчика о чувстве стыда, охватывающего

его каждый раз, когда он садится за стол. Автор сочувствует герою, испытывающему тяжелую внутреннюю борьбу, и уважает его за пробудившуюся в нем жалость —

к врагу, в котором он увидел несчастного человека.

2. Автор передает сомнения героя, связанные с его размышлениями о том, можно ли жалеть врага. Эти сомнения, с точки зрения автора, залог будущего выбора ребенка,

и автор уважает нелегкую внутреннюю работу, совершающуюся в душе мальчика.

3. Автор показывает, как в чувствах героя продолжает накапливаться жалость по отношению к людям, которых считают врагами.

Он подчеркивает, что чувство сострадания оказывается у мальчика сильнее чувства вражды, и поддерживает и уважает выбор, сделанный героем.

4. Автор подчеркивает, что решение, принятое героем, — «протянуть руку» самому голодному — дается ему нелегко: мальчика вновь одолевают сомнения, но для автора

важно, что характер их уже иной: как помочь так, чтобы не обидеть никого? Автор показывает трудность, с которой дается мальчику его выбор; именно поэтому он

строит монолог героя как внутренний диалог — спор с самим собой — и подчеркивает, что в этом споре побеждают отвага и совестливость героя, и вновь выказывает

уважение к мальчику, принимающему свои собственные решения, а не довольствующемуся общепринятыми стандартами мыслей и чувств.

5. Автор показывает уже не борение героя с самим собой, а возникшее у него чувство стыда за то, что не донес хлеб до голодного: герой дважды повторяет, укоряя

себя: «как я мог… Как я мог!» Автор, показывая стыд и смятение героя, сочувствует ему и вновь выказывает свое уважение — за то, что он так остро ощущает свою,

пусть и невольную, вину перед страждущими.

6. Автор очень сочувствует своему герою, показывая отчаяние, которое охватило его при мысли, что у него нет возможности накормить всех. Вместе с тем писатель

не щадит героя, описывая его «чужой, дикий голос», который «вырывается» из него «рыдающим галопом», — внешне герой становится безобразен. Вводя этот портрет

в контекст повествования, автор подчеркивает свое сочувствие мальчику: его внешность искажена не причудливой болезнью, как у Отрыжки, а внутренней болью,

вызванной пониманием своей беспомощности, которая оказывается сильнее доброго душевного движения. С точки зрения автора, эта боль — выражение внутренней

несостоятельности, которую герой в полной мере осознает. Автор не только сочувствует герою, но и жалеет его за эту внутреннюю слабость.

7. Автор показывает беспомощность героя, отказывающегося от своего доброго намерения. Именно поэтому писатель и не щадит мальчика, и вряд ли сочувствует ему

в этот момент, несмотря на то что герой еще не уверен, «излечился» ли он от своей жалости.

8. Автор подчеркивает неоднозначность чувств героя: мальчик хочет, как и всякий человек, быть сытым, но не может быть счастлив от того, что в его доме есть еда,

— он страдает при мысли, что каждое утро конюх Абрам свозит тела мертвых людей, которые могли бы жить еще хоть сколько-то, если бы он протянул им свой кусок

хлеба. Автор сочувствует герою, попавшему в безвыходное положение: время диктует ему один выбор — не жалеть «врагов», совесть же подсказывает другое решение,

но он оказывается внутренне бессилен и отказывается от веления совести. В этом сочувствии сквозит и обвинение со стороны автора в адрес власти, возложившей

на неокрепшую душу ребенка столь тяжкий выбор; но в поле зрения автора все-таки не проблема власти, а проблема личности, и поэтому, как ни «грешна» была бы