Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лахденпохская средняя общеобразовательная школа»

Информационный проект на тему:

«Чему учат сказки»

Проект подготовили ученики 1б класса Жафяров Прохор и Прончагина Анна.

Руководитель проекта Степаненко Валентина Ивановна.

Консультант проекта мама Жафярова Наталья Николаевна.

г. Лахденпохья

2017/2018уч. год

Паспорт проекта

1. Название проекта: «Чему учат сказки».

2. Цель проекта: — выяснить, чему учат сказки.

3. Задачи: — исследовать воспитательные моменты сказки

— учить извлекать из сказок уроки добра.

4. Гипотеза: Сказки с одной стороны развлекают нас, а с другой стороны учат нас. Сказки способствуют формированию нравственных ценностей

5. Авторы проекта: Жафяров Прохор и Прончагина Анна, ученики 1б класса, 8 лет.

6. Руководитель проекта: Степаненко Валентина Ивановна — учитель начальных классов, высшая квалификационная категория.

7. Консультант — мама Жафярова Наталья Николаевна.

8. Тип проекта: информационно-поисковый.

9. По предметно – содержательной области: культурологический.

10. По количеству участников: личностный.

11. По характеру контактов: в рамках класса, школы, района.

12. Форма представления проекта: сообщение и презентация.

13. Источники информации: осуществление расширенного поиска информации с использованием сети Интернет.

Этапы проекта

1. Подготовительный этап:

Сбор информации по теме проекта, выбор и чтение русских народных сказок. 2. Анкетирование:

Анкетирование одноклассников по теме: «Русские народные сказки». Сопоставление ответов и их анализ.

3. Обобщение:

Обобщение результатов сбора информации.

4. Подготовка к презентации:

Обобщение собранных материалов, выводы, подготовка наглядности. 5. Презентация:

Донести до одноклассников сведения о нашей работе «Чему учат сказки?».

Актуальность темы:

В настоящее время родители заняты работой, мало уделяют внимания воспитанию детей из-за нехватки времени.

Детская сказка – необходимый элемент воспитания ребенка, она доступным языком рассказывает ему о жизни, учит, освещает проблемы добра и зла, показывает выход из сложных ситуаций. Чтение сказки формирует у ребенка на всю жизнь основы поведения и общения, учит упорству, терпению, умению ставить цели и идти к ним. Слушая или читая сказки, дети накапливают в подсознании механизмы решения жизненных ситуаций, которые при необходимости активизируются. Сказка развивает творческий потенциал, фантазию, воображение и сочувствие маленького человека.

Сказка не даёт забывать прошлое, историю. А самое главное, сказка несёт добро и свет, без которых невозможна жизнь человека.

Для нас, людей XXI века, сказка – не только «преданье старины глубокой», но и добрый наставник, мудрый воспитатель. Мы верим, если взрослые будут чаще читать русские народные сказки, мир станет намного добрее.

Цель проекта: — выяснить, чему учат сказки.

Задачи:

— исследовать воспитательные моменты сказки;

— научиться извлекать из сказок уроки добра.

Гипотеза: Сказки с одной стороны развлекают нас, а с другой стороны учат нас. Сказки способствуют формированию нравственных и патриотических ценностей. Сказки могут объяснять ребенку «Что будет, если…?»

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно:

— Прочитать много сказок.

— Научиться анализировать сказки.

— Находить полезную информацию.

— Учиться делать выводы.

Сказка — это жанр литературного творчества. Главной особенностью сказки является то, что это всегда выдуманная история со счастливым концом, где добро побеждает зло. Сказку можно назвать самым мудрым и самым древним произведением устного народного творчества. Она прививает детям уважение к старшим, доброту, учит быть смелым и достойным.

Сказка – это жанр литературного творчества.

Сказка — это придуманный, вымышленный рассказ, который уже сотни лет «сказывается» многими людьми.

Сказка «сказывается» – то есть рассказывается складно, по особым правилам, по определенному порядку

Сказка состоит из 3-х основных частей:

1. Зачин (Жили- были….)

2. Содержание сказки

3. Окончание (Вот и сказке конец….)

С давних пор сложилась традиция разделения сказок на три большие группы:

1. Сказки о животных.

2. Бытовые.

3. Волшебные.

Сказки о животных — это сказки, в которых главные герои животные, птицы, рыбы, а также предметы, растения и явления природы.

В сказках о животных говорится о повадках, проделках и приключениях обыкновенных, всем знакомых диких и домашних зверей, о птицах и рабах, отношения между которыми очень похожи на отношения между людьми. Например:

«Лисичка-сестричка и волк»

«Заяц- хваста»

«Зимовье зверей»

«Кот, петух и лиса»

«Колобок»

«Теремок»

Бытовые сказки – это сказки, в которых главные герои люди побеждают благодаря смекалке, мужеству и хитрости

Герои: мужик, барин, муж, жена. Местом действия бытовых сказок является русская часто крепостная деревня. Например:

«Каша из топора»

«Барин и мужик»

«Дочь-семилетка»

«Два Ивана — солдатских сына»

Волшебные сказки — это сказки, где главные герои люди, фантастические существа, животные обычно помощники сказочных героев.

Нередко в руки героя попадают чудесные предметы: гусли — самогуды, скатерть-самобранка, шапка-невидимка. Например:

«Царевна- Лягушка»

«Крошечка-Ховрошечка»

«Снегурочка»

«По щучьему велению»

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

Персонажи сказок делятся на две группы. К одной относятся положительные герои, а к другой – отрицательные. На положительных героев русских сказок мы стремимся быть похожим, отрицательных — боимся, победителей — уважаем, обиженных — жалеем.

Среди одноклассников провели анкетирование «Русские народные сказки».

Вопросы:

1. Любите ли читать сказки?

2. Какие сказки вы предпочитаете читать?

а) волшебные

б) социально — бытовые

в) про животных

3. Почему в сказках всегда побеждает добро?

4. Чему учат нас сказки?

В анкетировании приняло участие 26 учащихся нашего класса

1. Оказалось, что почти все дети любят читать сказки.

2. Большинство детей любят читать сказки о животных.

3. Все дети, участвующие в анкетировании, считают, что добро всегда побеждает зло, так как добро сильнее зла.

4. Сказки учат нас быть добрыми, умными, послушными.

Так чему же учат нас сказки.

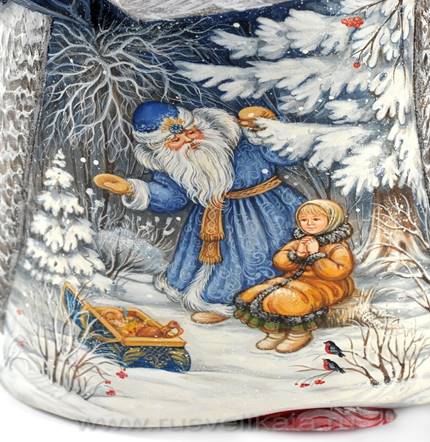

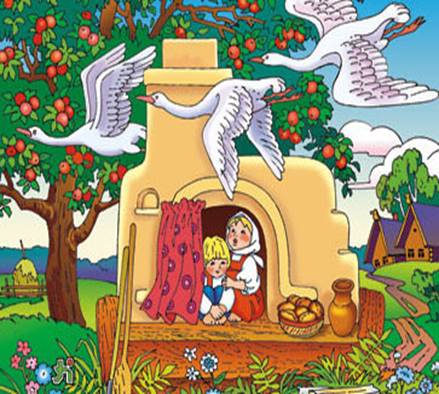

Сказка «Гуси- лебеди»

Эта сказка рассказывает о том, что может случиться, если не слушаться родителей. Но если даже что-то и случилось, то не бывает безвыходных ситуаций. Всегда есть выход – и убегать от опасности не унизительно. Даёт пример помощи в беде, пример торжества добра над злом.

Но она ещё и поучительна: хочешь, чтобы к тебе хорошо относились, умей сам уважать других.

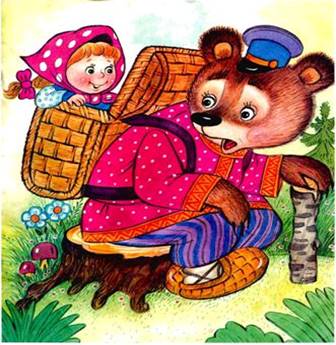

Сказка «Маша и медведь»

Эта сказка предостерегает нас, что в лес одним нельзя ходить — можно попасть в беду, а уж если так случилось — не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации.

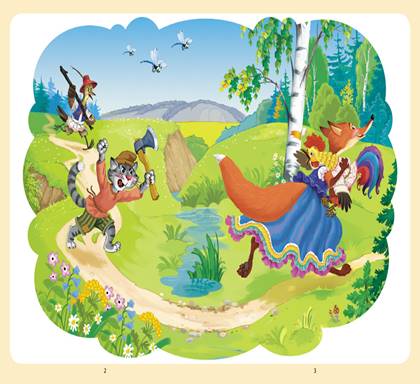

Сказка «Петушок- золотой гребешок»

На примере героев сказки воспитываются чувства ответственности за своих друзей, желания прийти на помощь в трудную минуту.

Сказка «Крошечка — Хаврошечка»

Сказка воспитывает в людях добро, учит взаимовыручке, взаимопомощи, помогает завести настоящих друзей. А так же учит смелости и честности.

Сказка «Репка»

Это сказка о трудолюбии, но еще и о взаимовыручке и силе единства. С любой работой можно справиться сообща, причем помочь могут не только большие, но даже такие маленькие, как мышка.

Сказка «Колобок».

Из этой сказки можно сделать вывод, что важно научиться распознавать лесть и не доверять хитрым авантюристам, а жить своим умом и сердцем. Нельзя уходить из дома без спроса и уж тем более доверять посторонним людям

Сказка «Кот, петух и лиса».

Кот в этой сказке образец для подражания – трудолюбив, рассудителен, верный товарищ. В то же время петушок представляется непослушным, легковерным и слишком любопытным. Как только Лиса начинала петь свою песенку: «Петушок, петушок, золотой гребешок», — так петушок про всё на свете забывал и подкупался на лесть. Но у петушка тоже есть чему поучиться, помните, как громко он звал котика. Так же и детям нужно поступать – громко звать на помощь. Эта сказка о вере, дружбе, справедливости, силе и смелости.

Наша гипотеза подтвердилась. Сказка – это не только способ нас развлечь. Придумывая поучительные истории, наши предки не просто развлекали своих детей, они вкладывали в эти лаконичные, остроумные сюжеты мудрость, опыт, знания — все то, что хотелось им сохранить и передать, с помощью чего вразумить и воспитать. Сказки способствуют формированию нравственных и патриотических ценностей. Сказки могут объяснять ребенку «Что будет, если…?»

Делаем вывод, что:

— сказка учит мир делить на хороших и плохих людей, зверей и прочих существ;

— сказка формирует образ положительного героя: доброго, умного, сильного, верного своему слову;

— сказка учит не бояться трудностей;

— сказка учит любить и уважительно относиться к родителям, ценить их за данное нам воспитание.

А что будет, если у народа не будет сказок? Люди не смогут передать своим детям, правнукам свой жизненный опыт, предостеречь от ошибок; показать путь к свету, по которому следует решительно идти, преодолевая трудности.

Самое главное, что сказка учит, что добро всегда возвращается к тому, кто помогает другим, и добро всегда побеждает зло.

Если сказку внимательно читать или слушать, то обязательно поймешь, что в ней главное, всегда отыщешь зерно мудрости. Без намека сказок не бывает, недаром же они часто кончаются лукавой присказкой: «Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!».

Приложение 1. Шуточные вопросы для литературной викторины по сказкам:

1. Кто из героев русских народных сказок был хлебобулочным изделием? (Колобок.)

2. Назовите — героиню русской народной сказки, которая была овощем. (Репка.)

3. Какие русские народные сказки повествуют о проблеме отдельной «жилплощади»? («Теремок», «Лиса и Заяц»)

4. Какой вид энергии использовала Баба-Яга, летая в ступе? (Нечистую силу.)

5. Какая домашняя птица занималась изготовлением изделий из драгоценных металлов для своих хозяев? (Курочка Ряба.)

Приложение 2.

Сайт русских бытовых сказок http://detyam-knigi.ru/skazki/bitovie/

Сайт русских волшебных сказок http://www.rodon.org/other/rnvs.htm

Сайт русских народных сказок о животных http://detyam-knigi.ru/skazki/o_jivotnih

Приложение 3. Ссылки на сайт с детскими народными сказками http://www.kostyor.ru/tales/

Проектная работа

«Чему учат сказки?»

Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок.

Александр Пушкин

Обоснование актуальности исследования.

С самого раннего детства, как только мы начинаем осознавать себя, мама читает нам сказки. Сначала это народные сказки, затем литературные. Мы становимся взрослее и задумываемся о том, почему в сказке всё не так, как в жизни.

В народных сказках заключена великая воспитательная сила. Они учат нас быть добрее, скромнее, сильнее, выдержаннее.

Но почему: «Сказка ложь да в ней намёк. Кто познал, тому – урок!» Слово «ложь» в славянской традиции означало поверхностную информацию, уходящую образом вглубь. «Ложь» читается по-древнерусски как «ложе». Ложе — это ровная поверхность, на которой лежали. Отсюда образ: ложь — поверхностная, неполная, искажённая информация. В ней есть доля (намёк) правды, но не вся правда. Ложь положена сверху сказки — той устной информации, которую надо осознать, чтобы нырнуть в глубину информационного пространства. А там и ядро знаний.

В современном мире дети стали забывать о чтении книг. Телевизор, видео, компьютер, мобильные телефоны всё чаще занимают их свободное время. В. А. Сухомлинский говорил: «Чтение в годы детства — это прежде воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства к сокровенным уголкам детской души».

В настоящее время родители заняты работой, мало уделяют внимания воспитанию детей из-за нехватки времени.

Детская сказка – необходимый элемент воспитания ребенка, она доступным языком рассказывает ему о жизни, учит, освещает проблемы добра и зла, показывает выход из сложных ситуаций. Чтение сказки формирует у ребенка на всю жизнь основы поведения и общения, учит упорству, терпению, умению ставить цели и идти к ним. Слушая или читая сказки, дети накапливают в подсознании механизмы решения жизненных ситуаций, которые при необходимости активизируются. Сказка развивает творческий потенциал, фантазию, воображение и сочувствие маленького человека.

Сказка не даёт забывать прошлое, историю. А самое главное, сказка несёт добро и свет, без которых невозможна жизнь человека.

Классики психологии неоднократно обращались к эзотерическому анализу сказок. Ещё Карл Гюстав Юнг заметил, что персонажи сказок, как и мифов, выражают различные архетипы и поэтому влияют на развитие и поведение личности. Другой классик, Э.Берн, указал на то, что конкретная сказка может стать жизненным сценарием человека.

Реализуя проект «Чему учит сказка?», мы еще раз перечитаем с детьми любимые сказки, обратим внимание на важность в жизни таких ценностей, как любовь, добро, мудрость, милосердие, взаимопомощь, уважение, честность.

Сказки с одной стороны развлекают нас, а с другой стороны учат нас. Сказки способствуют формированию нравственных и патриотических ценностей. Сказки могут объяснять ребенку «Что будет, если…?»

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно:

— Прочитать много сказок.

— Научиться анализировать сказки.

— Находить полезную информацию.

— Учиться делать выводы.

Цель проекта: формирование у обучающихся положительных качеств характера и представлений о нормах поведения в обществе посредством ознакомления детей со сказками.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: накопление у детей эстетического и эмоционального опыта при чтении и обсуждении сказок; развитие творческих навыков и коммуникативных умений; формирование навыков исследовательской деятельности.

Методическую основу проекта составили идеи лингвистов, педагогов, фольклористов В.Я. Пропп, Х. Хонти, А.Н. Веселовского, В.П. Аникина, Э.В. Померанцевой, Ю.М. Соколовой, И. Поливка и других.

Инновационность проекта

Что может быть важнее хорошо развитой речи? Без неё нет подлинных успехов в учении, нет настоящего общения. Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без эмоций, без увлечённости. Проблема развития и эффективности речи особенно важна сегодня, когда растёт значение правильного, убедительного слова.

Работая с детьми я пришла к выводу, что многие дети нуждаются в коррекции речи. А так как игра является ведущим видом деятельности детей, то проще всего это делать в процессе сюжетно – ролевой игры, которая играет ведущую роль в формировании положительных взаимоотношений детей и формировании положительных морально-нравственных качеств личности.

Преимущество сказки в развитии личности ребёнка состоит в отсутствии нравоучений и дидактики, четких персонификаций, в собирательности образа главного героя. Образность и метафоричность языка, психологическая защищенность — всегда хороший конец, наличие тайны и волшебства, психологическая подготовка к напряженным эмоциональным ситуациям, символическое отреагирование физиологических и эмоциональных стрессов.

Сказка помогает в развитии психических процессов, позволяет развивать фантазию, творческие способности детей, поисковую деятельность, обогащает словарь и развивает речь.

Основные принципы

1. Принцип систематичности и последовательности (перспективное планирование работы).

2. Принцип дифференциации (создание оптимальных условий для самореализации каждого ребенка с учетом возраста, пола ребенка, особенностей, эмоциональной и познавательной сферы).

3. Принцип активности, творчества.

4. Принцип наглядности.

5. Принцип гуманизации (ориентация на добро, справедливость, любовь к семье, воспитание гражданских качеств школьника);

6. Принцип интеграции (взаимодействие с родителями.)

Практическая значимость работы заключается в том, что необходимо уметь «видеть» более глубокий, скрытый смысл сказок. Раскрывать его, можно, работая над собой, совершенствовать себя, изменять свой жизненный сценарий, избегать отрицательных последствий каких-то поступков, учиться на отрицательном опыте героев, не допуская его в своей жизни.

Содержание и реализация проекта

|

Образовательная область. |

Организация деятельности детей |

|

Социально-коммуникативное развитие. |

Беседа о бережном отношении к книге: «Книжечки я берегу и без них я не могу!». Цель: формировать бережное отношение к книге, воспитывать желание «лечить» книги. Трудовая деятельность: «Уборка на книжной полке». Цель: воспитывать навыки трудолюбия, желание брать книгу и аккуратно убирать её на место, приучать детей к порядку в группе. Дидактические игры: «Собери и угадай сказку». Цель: расширять знания о русских народных сказках, сказочных героях, развивать наблюдательность, расширять зрительную память, объём внимания, закреплять знания названий сказок и имена сказочных героев, расширять детский кругозор. |

|

Познавательное развитие |

Рассматривание иллюстраций, книг, картинок с изображением русских народных сказок. Цель: знакомить детей со сказками, воспитывать любознательность и наблюдательность и познавательный интерес. Дидактические игры: «Угадай кто это?», «Кто из героев потерялся?». Цель: формировать у детей навыки узнавать игрушки на ощупь, развивать сенсорное восприятие, логическое мышление, расширять кругозор и познавательную активность. |

|

Речевое развитие |

Чтение пословиц и поговорок о сказках и сказочных героях. Цель: познакомить детей с культурой, традициями и обычаями русского народа. Чтение, рассказывание и пересказывание русских народных сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок», «Рукавичка», «Лисичка со скалочкой», «Гуси-Лебеди», «Бобовое зёрнышко», «Кот, Петух и Лиса» и др. Цель: познакомить детей с русскими народными сказками, пополнять и активизировать словарный запас детей, развивать речевую активность, воспитывать умение слушать и отвечать на вопросы учителя, принимать участие в беседе, развивать любознательность. Дидактическая игра: «Весёлые загадки». Цель: формировать у детей навыки быстро и правильно отгадывать загадки, не выкрикивать ответ, а отвечать спокойно, не мешая другим, активизировать речь детей. Рассматривание и обсуждение иллюстраций о жизни сказочных героев. Цель: воспитывать любознательность, внимание и развивать зрительную память детей, пополнять словарь детей новыми словами. Беседа: «Мой любимый сказочный герой». Цель: знакомить детей со сказочными героями, воспитывать любознательность и познавательную активность. Беседа на тему: «Мои любимые сказки». Цель: знакомить детей с русскими народными сказками, активизировать речь детей, развивать познавательный интерес. |

|

Художествен- но — эстетическое развитие |

Рисование: «Сказочный город». Цель: воспитывать умение передавать содержание композиции, самостоятельно выбирать цвет, брать краску из баночки аккуратно и излишки вытирать о края баночки. Создание, обсуждение и рассматривание альбомов: «Наша сказочная жизнь», «Моя любимая сказка». Цель: расширять кругозор детей, развивать творческие способности, воспитывать любовь к русским народным сказкам и сказочным героям, формировать эстетический вкус и любознательность, закреплять цвета. Прослушивание музыкальных произведений, соответствующих тематике проекта. Цель: познакомить детей с интонацией различных сказочных героев, развивать выразительность движений и речевую активность, воспитывать познавательный интерес. |

|

Физическое развитие |

Подвижные игры: «Хитрая Лиса», «У Медведя во бору», «Кот и Мышата». Цель: развивать физические качества детей: ловкость, быстроту, внимательность, двигательную активность. Малоподвижные игры: «Ленивые Медвежата», «Угадай сказку». Цель: восстановление дыхания, воспитывать внимательность и быстроту реакции детей. |

Ожидаемые результаты:

- активизация деятельности детей;

- развитие интеллекта, коммуникативных и творческих способностей учащихся:

- вовлечение детей в активную творческую деятельность;

- создание книги «Сборник сказок»

Реализация проекта

Для выявления уровня сформированности личностных результатов обучения были использованы следующие методики и анкетирование.

Методика Ж. Пиаже «Задание на выявление уровня моральной децентрации».

Содержание данной методики заключается в следующем: с каждым обучающимся проводится индивидуальная беседа, в процессе которой зачитывается текст «Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду». Затем испытуемому задаются вопросы: «Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? Почему? Представьте, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?».

При выявлении уровня моральной децентрации были выделены следующие уровни выполнения задания: 1 уровень – отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения героя; 2 уровень – предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками («дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких норм; 3 уровень – предложение дать булочку самому слабому – «дать ему еще, потому что он маленький» – норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому.

Таблица 1

Результаты выявления уровней моральной децентрации учащихся

2 «А» класса

|

№ |

Обучающийся |

Уровень |

|

|

Амина А. |

2 |

|

|

Ильзар Б. |

2 |

|

|

Залина Г. |

3 |

|

|

Даниил Г. |

1 |

|

|

Аминат Г. |

2 |

|

|

Александр Д. |

1 |

|

|

Элина З |

3 |

|

|

Андрей Е. |

3 |

|

|

Адам И. |

2 |

|

10. |

Рамазан М. |

3 |

|

11. |

Ясмин М. |

2 |

|

12. |

Абдула М. |

3 |

|

13. |

Карим М. |

2 |

|

14. |

Платон Н. |

1 |

|

15. |

Зайнаб П. |

2 |

|

16. |

Лидия Х |

3 |

|

17. |

Тимур Х. |

1 |

|

18. |

Карина Ш. |

2 |

Диаграмма 1 – анализ выявления уровней моральной децентрации

Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод, что 45 % обучающихся класса присуща норма справедливости распределения, так как они предлагают произвести повторное распределение имеющихся булочек между собой; 33 % учащихся предложили дать булочку самому слабому – норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств; 22 % опрошенных высказались об отказе давать малышу еще одну булочку, они считают, необходимо нести ответственность за совершенные поступки.

Следующим этапом проведения констатирующего эксперимента стало анкетирование «Оцени поступок» (Дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э. Туриелю в модификации Е. А. Кургановой и О. А. Карабановой).

Содержание анкетирования заключалось в следующем: учащимся необходимо оценить поступки мальчиков и девочек от 1 до 4 баллов (1 балл – так делать можно; 2 балла – так делать иногда можно; 3 балла – так делать нельзя; 4 балла – так делать нельзя ни в коем случае). Напротив каждой приведенной ситуации необходимо поставить выбранный ими балл.

Критерием оценивания является сумма баллов, которая характеризует степень недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.

Таблица 2

Результаты анкетирования «Оцени поступок»

|

№ |

Обучающийся |

Общая сумма балов |

Конвенциальные нормы |

Моральные нормы |

Нейтральные ситуации |

|

1. |

Амина А. |

52 |

23 |

20 |

9 |

|

2. |

Ильзар Б. |

50 |

20 |

15 |

15 |

|

3. |

Залина Г. |

54 |

23 |

28 |

3 |

|

4. |

Даниил Г. |

49 |

18 |

23 |

8 |

|

5. |

Аминат Г. |

53 |

24 |

19 |

10 |

|

6. |

Александр Д. |

59 |

20 |

27 |

12 |

|

7. |

Элина З |

48 |

19 |

21 |

8 |

|

8. |

Андрей Е. |

52 |

20 |

27 |

5 |

|

9. |

Адам И. |

56 |

24 |

27 |

5 |

|

10. |

Рамазан М. |

54 |

22 |

19 |

13 |

|

11. |

Ясмин М. |

51 |

21 |

24 |

6 |

|

12. |

Абдула М. |

49 |

17 |

23 |

9 |

|

13. |

Карим М. |

55 |

24 |

21 |

10 |

|

14. |

Платон Н. |

50 |

27 |

21 |

2 |

|

15. |

Зайнаб П. |

48 |

17 |

24 |

7 |

|

16. |

Лидия Х |

52 |

24 |

23 |

5 |

|

17. |

Тимур Х. |

53 |

25 |

27 |

1 |

|

18. |

Карина Ш. |

52 |

23 |

23 |

6 |

Диаграмма 2 – анализ анкетирования «Оцени поступок

Таким образом, у 50 % обучающихся суммы равны; у 33 % обучающихся, сумма баллов характеризуется недопустимостью нарушения моральных норм, превышает сумму баллов, характеризующую недопустимостью нарушения конвенциальных норм более чем на 4 балла; у 17 % учащихся – сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм более чем на 4 балла.

Методика «Что мы ценим в людях» предназначена для выявления нравственных ориентаций учащихся. Сущность методики заключается в следующем: ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят его назвать те их качества, которые ему нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются эмоциональные реакции ребенка, а также его объяснения. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить его отношение к нравственным нормам.

Для обработки результатов можно воспользоваться следующей ориентировочной шкалой: 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки (они не соответствуют тем качествам, которые он называет), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют; 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное; 2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое; 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.

Таблица 3

Результаты методики «Что мы ценим в людях»

|

№ |

Обучающийся |

Количество баллов |

|

1. |

Амина А. |

2 |

|

2. |

Ильзар Б. |

2 |

|

3. |

Залина Г. |

2 |

|

4. |

Даниил Г. |

1 |

|

5. |

Аминат Г. |

3 |

|

6. |

Александр Д. |

1 |

|

7. |

Элина З |

2 |

|

8. |

Андрей Е. |

2 |

|

9. |

Адам И. |

3 |

|

10. |

Рамазан М. |

1 |

|

11. |

Ясмин М. |

2 |

|

12. |

Абдула М. |

1 |

|

13. |

Карим М. |

2 |

|

14. |

Платон Н. |

3 |

|

15. |

Зайнаб П. |

2 |

|

16. |

Лидия Х |

2 |

|

17. |

Тимур Х. |

2 |

|

18. |

Карина Ш. |

3 |

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у большей части испытуемых существуют нравственные ориентиры, эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивы. У 4-х учащихся нравственные ориентиры существуют, но ребенок не стремится им соответствовать. Еще у 4-х учащихся отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. Исходя, из проведенного исследования можно заметить, что учащиеся данного класса имеют высокие представления о нравственных качествах, у некоторых учащихся присутствуют лишь средние показатели по всем критериям.

Таким образом, в ходе проведения первого этапа практической работы была определена характеристика развития нравственных представлений у учащихся 2 «А» класса. Необходимо отметить, что в данном классе не у всех учеников развиты необходимые нравственные качества на высоком уровне, поэтому необходимо продолжать работу, способствующую развитию этих качеств.

Результаты констатирующего этапа проведенного исследования показали средний уровень сформированности личностных учебных действий у учащихся 2 «А» класса. Исходя из проведенных диагностик, была выявлена необходимость развития у учащихся личностных учебных действий через применение метода проектной деятельности.

Опираясь на результаты анализа констатирующего эксперимента, был разработан следующий этап для формирования личностных результатов учащихся – формирующий.

Успех в образовательном процессе во многом зависит от внутренней активности учащихся, от характера их деятельности, от степени самостоятельности и творчества. Именно поэтому в работе обратилась к технологии проектного обучения, так как она является инновационной педагогической технологией, предполагающей организацию самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, направленной на развитие познавательной активности и творческих способностей школьников. Ученик, умеющий проектировать, усваивает больше информации, лучше анализирует прочитанное или услышанное, глубже вникает в суть происходящего через призму личностного восприятия, а значит – научится действовать не по шаблону.

В ФГОС НОО определено, работа над проектами должна осуществляться совместно со взрослыми. Поэтому помощь в реализации проекта оказывали родители учащихся, которые помогали учащимся реализовать свои идеи.

Для защиты проектов обучающиеся готовят презентации. Считаю, что такая постепенная работа позволит обучающимся подготовиться к работе над исследовательскими работами, что подготовит их к работе по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования.

Защита является обязательным пунктом в работе над проектом. Без нее проект не может считаться завершенным. Защита должна быть публичной, с привлечением авторов других проектов, зрителей (завучи, учителя, родители). Таким образом, школьник учится представлять добытую информацию, сталкивается с другими взглядами на проблему, учится доказывать и отстаивать свою точку зрения.

Реализуя проект «Чему учит сказка?», мы еще раз перечитали с детьми любимые сказки, обратили внимание на важность в жизни таких ценностей, как любовь, добро, мудрость, милосердие, взаимопомощь, уважение, честность.

В процессе реализации проекта участники решали проблему: как самим создать красочную и интересную книгу. Работа над проектом велась на уроках и во внеурочное время. На первом уроке учащиеся приобрели информацию о русском народном творчестве.

Проект реализуется в несколько этапов.

Подготовительный. В ходе проведения первого этапа практической работы была дана характеристика развития нравственных представлений у учеников 2 «А» класса. Необходимо отметить, что в данном классе не у всех учеников развиты необходимые нравственные качества на высоком уровне, поэтому необходимо продолжать работу, способствующую развитию этих качеств.

Сбор информации по теме проекта, выбор и чтение русских народных сказок.

Планирование занятий, вводная презентация учителя, подготовка к практическим занятиям: подбор иллюстраций, списка книг, необходимых для работы детей. Оглашение задания на написание сказки собственного сочинения.

Формирование групп. На перемене перед началом урока «Литературное чтение» школьникам было предложено взять по одной цветной карточке, которые были специально заготовлены на одной из парт. Карточки имели разные цвета: красные, зеленые, синие. Я попросила учащихся пересесть со своих мест в зависимости от цвета карточек: 1 ряд – красные, 2 ряд – зеленые, 3 ряд – синие. Таким образом, класс был поделен на группы. В дальнейшем работа происходила в группах.

Анкетирование. Анкетирование учащихся по теме: «Сказки». Сопоставление ответов и их анализ.

Планирование. Распределение ролей в группе. Разработка заданий для групп. Отбор литературы.

Подготовка к презентации. В течение недели ребята писали сказку и оформляли её. Каждый ученик написал сказку сам, набрал текст на компьютере. Некоторые учащиеся свои сказки сопроводили иллюстрациями.

Заключительный этап (презентационный). Уметь донести до слушателей свою сказку. Представить книгу сказок на уроке внеклассного чтения.

В рамках проекта были проведены мероприятия: беседа «Дружба», беседа с родителями «Психологические особенности детей младшего школьного возраста».

В ходе организации проектного исследования было проведено анкетирование, которое отражало отношение учащихся к героям сказок и к самим сказкам.

Для дальнейшей работой над проектом проходила в микрогруппах. Каждой группе необходимо было написать и оформить свою сказку, для дальнейшей публикации в книге сказок. 1 микрогруппа готовила сказку о животных; 2 группа сочинила волшебную сказку; 3 микрогруппа писала бытовую сказку. Каждая группа сопровождала свои сказки иллюстрациями.

На протяжении двух недель учащиеся писали и оформляли свои сказки. Далее совместно с родителями сказки и иллюстрации были переведены в электронный формат для возможности распечатать и создать общую книгу сказок.

После окончания работы над проектом учащиеся 2 «А» класса презентовали свою книгу учащимся 2 «Б» и 2 «В» класса.

Работа над данным проектом способствовала формированию инициативности, лидерских качеств и организаторских способностей учащихся. Она расширила их кругозор, углубила знания по предмету. Ребята учились работать с различными источниками информации. Актуальным было умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми, находя выход из спорных ситуаций. А в целом проект принес эмоциональное удовлетворение и пробудил интерес детей к предмету.

Подводя итоги работы над проектом, можно сделать следующие выводы:

Нравственное воспитание школьников является одним из приоритетных направлений развития сферы образования в России. Оно основывается не только на нравственных и моральных ценностях и мотивах, но и на развитии ведущих нравственных характеристик личности. Кто как не учитель, который имеет возможность влияния на воспитание ребенка, должен уделить особое внимание проблеме нравственного воспитания младшего школьника.

Требования ФГОС НОО к формированию УУД нашли отражение в планируемых результатах освоения программы учебного предмета «Литературное чтение». Особое значение для данной дисциплины имеет развитие ценностно-смысловой сферы, основ гражданской идентичности личности и коммуникации. «Литературное чтение» имеет свои возможности для формирования всех видов УУД, успешность развития которых зависит от ориентации на базовые знания в предметной области «Филология». Средством формирования УУД служат тексты учебника, рабочей тетради, их методический аппарат.

В курсе «литературного чтения» формируются следующие личностные УУД:

1. Смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов. Одним из примеров могут служить следующие задания: «Как ты думаешь, для чего человеку нужно уметь читать? Задай этот вопрос своим близким»; «Для чего (для кого) учишься ты?».

2. Самоопределение и самопознание на основе сравнения «я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации. Примером могут служить следующие задания: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя?»; «Вспомни, не было ли в твоей жизни, когда тайное становилось явным. Расскажи об этом»; «Какую мысль из последней главы ты считаешь для себя наиболее важной?».

3. Морально-этическая ориентация и нравственная оценка: действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей, формирование нравственной позиции учащихся на основе опыта эмпатии и сопереживания; формирование эстетических чувств. Примером могут служить следующие задания: «Найди слова, в которых выражена главная мысль рассказа. Что значит «быть настоящим человеком»?; «Кого вы можете назвать другом? Попробуйте написать рассказ или стихотворение о своем друге.

В курсе «литературного чтения» на достижение личностных результатов направлены задания: на высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; на анализ характеров и поступков героев; на формулирование концептуальной информации текста (В чем мудрость этой сказки? Для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т. д.

Для того чтобы благополучно формировать личностные УУД необходимо видеть в ребенке различные аспекты его личности – не только недостатки, но и имеющиеся положительные характеристики.

Уроки литературного чтения, на которых учащиеся под руководством учителя читают большое количество произведений с огромным нравственным потенциалом, представляют большие возможности для становления моральных норм личности.

Чтобы воспринимать эстетические и нравственные ценности, необходимо, чтобы дети на уроке задумывались над прочитанным, сопереживали тому или иному персонажу, обдумывали их поступки и действия, осмысливали их трудности, соотносили их жизнь со своей жизнью, старались поступать в соответствии с воспринятыми нравственными общепризнанными нормами.

При формировании личностных универсальных учебных действий нужно придерживаться следующих указаний:

- необходимо помнить, что каждый ребенок – индивидуален. Помогите отыскать в нем его индивидуальные личные особенности;

- в жизни ребенка, в каком бы возрасте он не был, взрослый – это тот человек, который «открывает» ему реально существующий мир. Помогите раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личностные качества и умения;

- организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Используйте психологические диагностики;

- помните, что главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а учитель (родитель) своей деятельностью, связанной с изучением предмета;

- оказывать поддержку ученикам в освоении позиции субъекта, создавать условия для развития субъектной позиции;

- на уроках применять разнообразные методы и приемы, повышающие учебную мотивацию;

- создавать ситуации успеха, формировать стремление к достижению успеха, а не к избеганию неудач;

- создавать на уроках ситуации, позволяющих учащимся выражать свои собственные способности, возможности;

- организовывать групповую работу учащихся (в парах), применять на уроках такие учебные задания, где сильна взаимозависимость результатов индивидуальной и групповой работы, подчеркивать значимость достижений каждого в решении общей задачи;

- создавать ситуации, обеспечивающие самопознание учащихся;

- обучать учеников рефлексии, побуждать к самооценке, самоконтролю, самоанализу деятельности;

- поощрять инициативу, самостоятельность в учебном процессе;

- выявлять мнение учащихся об уроке, о характере взаимодействия на уроке;

- содействовать созданию благоприятного психологического климата на уроках, проявлять доброжелательность, заинтересованность в предложениях, пожеланиях, замечаниях учеников.

Таким образом, для успешного формирования и развития универсальных учебных действий учителю начальных классов необходимо понять их структуру, а также сущностные отличия базового и повышенного уровня сформированности; актуализировать свои знания о методическом аспекте реализации деятельностного подхода в обучении; активно осваивать и применять в образовательном процессе современные технологии, в том числе и информационно-коммуникационные.

Исследовательская работа на тему:

«Чему учат нас сказки»

Автор

работы: Овсянников Алексей

ученица 2

класса

Руководитель:

Родина

Татьяна Ивановна

1. Цель

проекта:

Изучить понятие сказки и

проследить, как русский народ учил детей относиться к старшим, а также выяснить

на примере сказок, всегда ли добро побеждает зло.

2. Задачи:

— узнать,

что такое сказка, как она зарождалась;

— исследовать волшебные сказки;

— выявить основные мысли волшебных сказок;

— привлечь внимание одноклассников к этой

проблеме.

3. Источники

информации: осуществление расширенного поиска информации с использованием сети

Интернет.

Тема: «Чему

учат сказки»

Актуальность

темы:

Сказки

живут очень долго. С ними связаны наши представления о мире, добре и зле.

Сказки любят читать все дети. Сказки учат нас почитать родителей и благодарить

их за труды и заботы. Они важны во все времена, потому что очень интересны,

занимательны.

Постановка

проблемы.

Почему

в сказках всегда побеждает добро? Какова роль сказок в процессе обучения детей?

Цель

проекта:

Изучить

понятие сказки и проследить, как русский народ учил детей относиться к старшим,

а также выяснить на примере сказок, всегда ли добро побеждает зло.

Задачи:

— узнать, что такое сказка,

как она зарождалась;

— исследовать сказки;

— выявить основные мысли

волшебных сказок;

-привлечь внимание

одноклассников к этой проблеме.

Гипотеза:

Я

предложила, что, наверно, взрослые не зря просят соблюдать нас правила

поведения, уважительно относиться к старшим, не грубить взрослым и друг другу.

Если изучить поступки героев сказки, то можно сделать вывод, что сказки

способствуют формированию нравственных ценностей. Для девочек – это красна

девица, умница, рукодельница… А для мальчиков – добрый молодец – смелый,

честный, трудолюбивый, любящий свою Родину.

План проекта.

1. Понятие

сказки, виды сказок.

2. Персонажи

сказок.

3. Главные

особенности волшебных сказок

4. Чему учит

нас сказка

5. Анкетирование

6. Выводы

Понятие сказки, виды сказок

Сказка-

это жанр литературного творчества. Главной особенностью сказки является то, что

это всегда выдуманная история со счастливым концом, где добро побеждает зло.

Сказку можно назвать самым мудрым и самым древним произведением устного

народного творчества. Она прививает детям уважение к старшим, доброту, учит

быть смелым и достойным.

Волшебный

язык сказки пробуждает веру в то, что нам всё по плечу, что любую проблему

можно решить, стоит только этого захотеть. Русские народные сказки –

неисчерпаемый источник мудрости.

Сказка

состоит из 3-х основных частей:

1. Зачин (Жили- были….)

2. Содержание сказки

3. Окончание (Вот и сказке

конец….)

Чтобы

привлечь внимание слушателей, в некоторых сказках применяются присказки и

заставки. С давних пор сложилась традиция разделения сказок на три

большие группы:

1. Сказки о животных.

2. Волшебные.

3. Социально-бытовые.

Также сказки можно разделить

на народные и литературные. Народные сказки в свою очередь делятся на русские

народные и сказки народов мира, а литературные (или авторские) делятся на

сказки русских писателей и зарубежных писателей.

Но мы понимаем, что нельзя

провести чёткую границу, отделить одну от другой. Например, популярные сказки о

животных зачастую содержат волшебные элементы, и наоборот.

Более подробно рассмотрим

волшебные сказки.

Волшебные сказки древнее других,

они несут следы первичного знакомства человека с миром, окружающим его.

Персонажи сказок.

Персонажи

волшебных сказок делятся на две группы. К одной относятся положительные герои,

а к другой – отрицательные. Любимый герой русских народных сказок – Иван царевич. Зачастую это младший

из трёх сыновей царя. Он борется всегда со злом, помогает слабым и

обиженным. Иванушка – дурачок – также очень важный герой, стоящий на стороне добра и

светлых сил. Он не блещет умом, но именно благодаря своему поведению и

нестандартному мышлению, проходит все сказочные испытания и побеждает

противника.

Значительное

место в волшебных сказках занимают героини – женщины, воплощающие народный

идеал красоты, ума, доброты и смелости.

Василиса

Прекрасная или Премудрая (они нередко сливаются в один образ). Это «писаные красавицы», о

таких «ни в сказке сказать, ни пером описать». Типы положительных героинь

включают в себя три категории женщин: богатырш и воительниц, как Марья Моревна, мудрых дев, как Елена и

Василиса, добрых и страдающих сирот или падчериц. Трудолюбивых и честных,

как Золушка

и Алёнушка.

Воплощением

зла в русских сказках чаще всего выступают Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и

Баба Яга. Главная героиня — Баба-яга. О глубокой древности Бабы Яги говорит двойственность ее свойств:

она может быть и помощником, и противником.

В

сказках нередко действует Змей Горыныч — многоголовое чудовище, с которым борется и которого

побеждает герой. Он обладает способностью к полету, умеет дышать огнем. При его

приближении наступает тьма, поднимается ветер, земля «стонет».

Кощей

Бессмертный —

воплощение скупости, лицемерия и сластолюбия. Называют Кощея Бессмертным

не потому, что он не может умереть, а потому, что Смерть его слишком далеко

спрятана.

Главные особенности волшебных сказок

В волшебных

сказках мы часто находим мотив испытания. Например, сказка «Морозко», в которой

добрую девушку Настеньку злая мачеха отправила замерзать в зимний холодный лес.

Добрый волшебник Морозко по традиции сначала испытывает девушку, а потом

награждает её.

Главные

особенности волшебных сказок — это мотивы превращения. Например, в сказке

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» братец Иванушка превратился в козлёнка, а

в сказке «Царевна-лягушка» лягушка превращается в прекрасную, добрую царевну.

Необычно

в волшебной сказке и место действия героев. Действие волшебных сказок, как

правило, начинается в незнакомом для крестьянина царском дворе, а затем

переносится уже в совершенно фантастический мир — за моря и океаны, в

тридевятое царство и тридесятое государство, в страшное подземелье и т.п.

Чему учит нас сказка?

Для

полного восприятия и раскрытия смысла своего проекта я взяла свои любимые

сказки и постаралась выделить главное из них: «Чему учит нас сказка?»

Сказка «Гуси- лебеди»

Сказка

привлекает занимательным сюжетом, даёт пример помощи в беде, пример торжества

добра над злом. Но она ещё и поучительна: хочешь, чтобы к тебе хорошо

относились, умей сам уважать других.

Сказка «Царевна-лягушка»

Эта

сказка прославляет труд, доброту и подлинную красоту человеческих отношений.

Она учит нас терпению, учит не судить о людях по внешнему виду, а оценивать их

по делам, по внутренним достоинствам.

Сказка «Маша

и медведь»

Предостерегает,

что в лес одним нельзя ходить — можно попасть в беду, а уж если так случилось —

не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации.

Сказка «Петушок-

золотой гребешок»

На примере героев сказки

воспитываются чувства ответственности за своих друзей, желания прийти на помощь

в трудную минуту.

Сказка «Крошечка

— Хаврошечка»

Сказка

воспитывает в людях добро, учит взаимовыручке, взаимопомощи, помогает завести

настоящих друзей. А так, же учит смелости и честности.

Выводы

Цель

моего проекта достигнута. Вывод:

Сказка

учит: мир делить на хороших и плохих людей, зверей и прочих существ. Но добрых

всегда больше, их и любит удача, а у злых плохой «конец».

Сказка формирует образ

положительного героя: доброго, умного, сильного, верного своему слову.

Сказка

учит не бояться трудностей. Главный герой всегда берётся за выполнение любой

работы, какой бы невыполнимой она не казалась. И в том, что он побеждает,

немалую роль играет вера в себя, смелость и помощь друзей.

Сказка

учит: не имей сто рублей, а имей сто друзей. А самый верный способ найти друга-

это не отвернуться от него в нужный момент. У сказочного героя всегда много

друзей: людей, зверей, птиц, рыб. Потому что он не отказывает в помощи тем,

кого встречает на своём пути, и они, в свою очередь, не бросают нашего героя в

беде.

Сказка

учит любить и уважительно относиться к родителям, ценить их за данное нам

воспитание.

Сказка

учит, что добро возвращается к тому, кто помогает другим, и добро всегда

побеждает зло.

Сказка

учит патриотизму. Главный Герой всегда с готовностью выходит защищать родную

землю от чудищ-захватчиков.

И,

главное, сказка учит, что добро циклично, оно всегда возвращается к тому, кто

помогает другим, и добро всегда побеждает зло. Не это ли модель идеального

мира?

Список

литературы, источники

1. Русская

литературная сказка 18-20 вв. В 2 т.: Том 1. – 2-е изд., стереотип. – М.:

Дрофа, 2003. – 256с.

2. Фольклор

народов Росси. В 2 т.: Т. 1. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, — 320с.

3. Сказки

русский писателей. – М.: Детская литература, 1986. – 383с.

4. Материалы

из интернета.

1

Исследовательский проект « Что за чудо эти сказки » Выполнила: Зыбина Эмили, 6 лет группа « Пчёлки » Руководитель: Кошкарова Инна Николаевна воспитатель 1 категории Тобольск – 2011 год Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 48», города Тобольска

2

Актуальность Я очень люблю слушать сказки. Они волшебные, красивые, страшные, завораживающие… В них много всего «полезного». Мне их рассказывают и читают родители и бабушка с дедушкой, а теперь я и сама их читаю. Однажды мне мама рассказала сказки, которые ей рассказывала её бабушка. Они отличались от тех которые я привыкла слышать. И мне стало интересно: Что такое «сказка»? Где она живет? Чему нас учит сказка ? Для чего ее рассказывают?

3

Цель: Проследить как русский народ через сказки учит детей правилам хорошего тона и хорошим манерам, извлекать из сказок уроки добра. Задачи: 1.Определить понятие сказки. 2.Выявить ситуации, в которые попадали герои из-за того, что не выполняли правила поведения и хорошего тона. 3.Проследить какими приемами пользовались составители сказок для решения проблем. 4.Выявить жанровые группы сказок. 5.Привлечь внимание друзей и одногруппников.

4

Гипотеза: Из сказок можно извлекать жизненные уроки и правила этикета. Методы исследования: изучение теоретической литературы; сравнение; обобщение; анализ; чтение сказок.

5

Содержание: 1.Что такое сказка? 2.Где живут сказки? 3.Классификация сказок 4.Структура сказки 5.Чему учат сказки 6.Выводы 7.Заключение 8.Список литературы

6

« Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок! » А.С.Пушкин

7

Что такое « СКАЗКА » Сказка проходит через всё наше детство, через всю нашу жизнь. Мы даже и не представляем, как много знаем сказок. «Скоро сказка сказывается…» отсюда и возникло название «сказка», что значит устный рассказ. Если подобрать к слову сказка однокоренные слова, то получим ряд слов, который в определенной мере раскроет нам его смысл: сказка сказывать рассказывать. То есть сказка это то, что рассказывается, это устный рассказ о чем-либо интересном как для исполнителя, так и для его слушателей.

8

Сказка — это волшебный мир, в который мы часто окунаемся. Мы испытываем чувство грусти, радости… Сказка — это чудо! Сказка — это выдуманный сюжет, обязательно со счастливым концом! Сказка — это мостик в детство для каждого взрослого! Сказка — наша верная спутница в жизни. Сказки возникли очень давно (более1000 лет назад). Сказки – это энциклопедия прошлого, настоящего, и даже будущего.

9

Где живет сказка? В книгах (различные печатные издания) В театре В скульптурах В картинах (живопись) В фильмах, мультфильмах В фантазиях человека

10

В книгах

11

В театре

12

В картинах (живопись)

13

В фильмах, мультфильмах

14

В фантазиях человека

15

Сказки бывают литературные (авторские) и народные. В народной сказке выражены мечты народа о будущем, его веру в победу добра. Сказки имеют самобытный национальный характер: в русской сказке мы найдём скоморохов, песенников, остроумно и едко посмеивающихся над царями и боярами скандинавская сказка сурова французская сказка изящна и иронична в английских сказках проявляются черты рыцарского романа, повторяются сюжеты, связанные с морскими путешествиями, много смешных небылиц об эксцентричных героях, которые во что бы то ни стало хотят всё сделать « навыворот ». Эти особенности английских сказок мы не встретим ни в немецких, ни в русских, ни в итальянских сказках. Классификация сказок

16

Сказки литературные – сказки рожденные благодаря отдельному автору, а не народу. Литературные сказки писали многие русские, немецкие, французские и другие иностранные писатели. В основном писатели используют доступные народные сказочные сюжеты, мотивы или создают свои собственные оригинальные авторские сказки, заселяя новыми вымышленными персонажами, героями. В литературной сказке есть фантазия, чудеса, всякого рода загадочные превращения и реальные события. У нас в Тобольске, есть свои писатели – сказочники (Ершов) По своему характеру и видам сказки тоже отличаются. Известный собиратель и исследователь сказки В.Я.Пропп в основу классификации положил сюжет и разделил сказки на: волшебные, авантюрные, бытовые, сказки о животных, кумулятивные

17

Классификация сказок Народные Литературные (авторские) о животных (герои: медведь, волк, кот, лиса, коза, петушок, курочка) бытовые (герои: мужик, барин, муж, жена) волшебные (герои: Иван-Царевич, Иванушка-дурачок, Змей Горыныч, Баба-Яга, Кощей-Бессмертный) СКАЗКИ Сказки народов России Сказки народов мира Сказки русских писателей Сказки зарубежных писателей

18

Структура сказки Сказка состоит из небольших эпизодов частей, связанных между собой. Исследователь русской сказки В.Я. Пропп разработал схему построения сюжета: зачин ( « В некотором царстве, в некотором государстве …» существование запрета, нарушение запрета, наказание, отправление в путь (испытания героя), чудесные помощники, достижение цели (битва, схватка), погоня (использование чудесных элементов), приезд домой ( предательство, неузнавание), признание героя, концовка

19

Каждая сказка нас учит чему-то. Только надо присмотреться и прислушаться к ней.

20

Русская народная сказка «Колобок» Колобок сбежал от бабы и деда. Он не знал, что его ждут большие опасности. Вся история Колобка закончилась тем, что его съела хитрая лиса. Непослушание Колобка привело его к гибели.

21

Русская народная сказка «Гуси лебеди» Не послушание родительскому наказу, привело к беде. «… Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях…» В этой сказке девочке помогли упорство, трудолюбие, вежливое обращение и помощь другим.

22

Русская народная сказка «Морозко» За свое трудолюбие и ответственность, за уважительное отношение к старшим старикова дочь была вознаграждена.

23

Русская народная сказка «Маша и медведь» Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти — не знает, спросить не у кого… Думала она, думала и придумала… Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. — Не садись на пенёк, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси дедушке… Смекалка Маши, позволила ей обхитрить медведя и вернуться домой.

24

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масленый» Каждый должен делать ту работу, которую он умеет делать лучше всего, а заниматься «не своим делом» опасно для жизни и здоровья.

25

Выводы Во всех русских народных сказках встречаются ситуации, из которых добрые молодцы, то есть мы — читатели, можем получить урок. В русских народных сказках непослушание родителям — наказывалось, а терпение и послушание вознаграждались. Герой получал помощь только тогда, когда он вежливо обращался, помогал сам и многим героям пришлось проходить целые испытания чтобы понять это. Главным был труд, с помощью которого герои выходили из сложных ситуаций.

26

Заключение Мы прочитали и прослушали много сказок и я могу сказать, что для меня сказка открыла удивительный мир волшебства, где добро побеждает зло, где каждый получает то, что заслуживает, где сбываются мечты. Это невероятная страна фантазий и чудес, которая учит человека быть добрым, отзывчивым, честным и порядочным. Сказка помогает нам поверить в себя и свои силы, помогает преодолевать трудности, воспитывать в себе силу духа и смелость. Дарит надежду, а иногда, даже помогает принять верное решение в сложной жизненной ситуации. Моя мама, так же как и многие очень любит сказки. Она говорит, что сказки учат многому не только детей, но и помогают посмотреть на себя со стороны взрослым. Однажды мама участвовала в литературном конкурсе, написала книгу «Бабушкины сказки» и победила, а одну сказку напечатали в газете.

27

Как хорошо, что есть на Земле Сказки чудесные эти! Сказку возьмём, вместе прочтём И про неё пропоём! Пусть живут вечно сказки, Пусть они дарят людям Волшебство, справедливость, Красоту и добро!

28

Список литературы: 1.В.Бахтин « От былины до считалки » Москва « Детская литература »,1982 г. 2.В.И.Даль « Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка » Издательство « Астрель »,2005 г. 3.« Живая вода » Сборник русских народных сказок, пословиц, загадок. Москва « Детская литература »,1987 г. 4.Д.Н.Мамин-Сибиряк Сказки и рассказы Москва « Астрель »,2006 г. 5.Отечественная литературная сказка Изд-во « Центр духовного возрождения черноземного края »,1995 г. 6. « Обо всём на свете » Большая детская энциклопедия « Астрель » 7. В. Порудомский « А рассказать тебе сказку?.. » Москва « Детская литература »,1970 г. 8. « Русский фольклор » Москва,2002 г. 9. Советский энциклопедический словарь. Москва « Советская энциклопедия »,1989г., стр « Цветок папоротника » Сказки русских писателей XVII-XX веков Издат-во: « Московский рабочий »,1990 г. 11.« Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры, загадки » Москва « Детская литература »,1988 г. 12. А.Шаров « Волшебники приходят к людям » Москва « Детская литература »,1974 г. 13.Русские народные сказки / Сост., вступ. и прим. В.П. Аникина. – М.: Правда 1985г / Интерактивный ресурс. Словарь Википедия. / 15. Интерактивный ресурс. Русские писатели и поэты. Словарь литературоведческих терминов.

29

Зыбина Эмили Эдуардовна, 6 лет Зыбина Наталья Валерьевна, мама Авторы проекта Спасибо за внимание!