Сказки неразрывно связаны с древними обрядами и обычаями. Их оригинальные версии, как правило, непосредственно отражают то, что делали наши предки. Возможно, вы заметили некоторые странности в поведении сказочных персонажей, которые часто противоречат логике и здравому смыслу. Мы нашли объяснения подобным поступкам.

Редакция изучила труд академика В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» и несколько научных статей, а теперь делится с вами самыми необычными находками.

Мертвая царевна спала, потому что готовилась выйти замуж

Один из частотных сказочных сюжетов — это временная смерть. Девушка надевает запретную одежду, укалывается булавкой или съедает яблоко и падает замертво, а оживает только после поцелуя любви. В реальности был похожий обычай: прежде чем отдать девушку замуж, нужно было ее понарошку умертвить.

Главная часть церемонии была посвящена как раз этому: девица должна была умереть как невинная девушка и возродиться к жизни уже женщиной. Проделывали это играючи: укалывали невесту иголкой или булавкой, после чего она картинно падала на землю, будто мертвая. «Оживляли» героиню обычно песнями и плясками.

Баба-яга на самом деле охраняет вход в царство мертвых

На границе между царством живых и мертвых стоит избушка, в которой живет Баба-яга — этакий Харон на русский лад. Задача героя, добравшегося сюда, — назвать магическое слово или принести жертвоприношение, чтобы избушка повернулась к нему «передом, а к лесу задом». Когда же персонаж попадает внутрь, первое, что он слышит:

«Фу, фу, фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится!»

На самом деле в изначальных вариантах сказки слова «русский» здесь не было. Вместо этого Баба-яга говорила «живым пахнет». Чтобы избавиться от этого аромата, герой должен был поесть местной пищи, и тогда другие мертвецы признали бы его за своего. Эта деталь тесно связана с таким обрядом, как поминки. Персонаж как бы устраивает поминки по самому себе и прощается со своей живой половиной, превращаясь в мертвеца.

Вообще исследователи выделяют три типа Яги: дарительница (дает Иванушке волшебный клубок, волшебного коня и т. п.), похитительница (крадет детей и пытается изжарить их в печке) и воительница (нападает на героев и вырезает из их кожи ремни). С царством мертвых может быть связана любая из них.

Иногда Баба-яга — буквально теща героя

В некоторых случаях сказка о Бабе-яге восходит к обряду посвящения перед свадьбой. Известно, что древнейшая традиция предполагала, что обряд должен проводить непосредственный родственник невесты, часто мама или тетя. Перед заключением брака она подвергала зятя различным испытаниям.

Интересно, что традиция восходит к матриархальному прошлому, когда главенствующим был род жены, а не мужа. Иногда обряд немного трансформировался: посвящаемому жениху приходилось наряжаться женщиной и некоторое время выполнять типично «женскую» работу. Свадьба могла состояться, только если жених достойно справлялся со своей задачей.

Девица, которая живет в доме с богатырями и ведет все хозяйство, им не сестра

Девица попадает в дом богатырей двумя способами: или приходит добровольно (выгнала мачеха, заблудилась и т. д.), или ее похитили и привели. Героиня пользуется почетом и ведет хозяйство в доме, где живут несколько братьев, — раньше это называлось мужским домом. Эти детали отражают историческую действительность. Третья деталь — что живет девица с ними как сестра — не исторична.

В реальности в мужском доме всегда присутствовала девушка или несколько девушек. Они занимались хозяйством и одновременно были женами всем членам общины. Как правило, для девиц это была «временная работа». Родители часто сами отправляли дочерей прислуживать в мужские дома, потому что это считалось почетным. Самые известные романтичные вариации этой традиции — русская сказка «О мертвой царевне и семи богатырях» и европейская «Белоснежка».

Герой, спасающий девушку от дракона, вовсе не герой

В старину существовал обычай приносить в жертву невинную девушку: ее топили в реке, от которой зависел урожай. Считалось, что тогда река будет благоволить людям и не пересохнет, а значит, местное племя не погибнет от голода. В сказках этот обычай трансформировался в драконов и других чудищ, которые крадут девиц. Дракон в этом случае олицетворяет сам обряд, а его злобное воплощение доказывает, что люди на самом деле не были согласны с таким раскладом дел.

Поэтому в сказаниях появляется храбрый юноша, который закалывает острым мечом чудище и спасает девушку. Если бы в той далекой реальности среди народа нашелся такой герой, то его мгновенно отправили бы вслед за девицей в речку. По таким сказочным трансформациям сюжетов исследователи изучают, как менялось отношение народов к тем обычаям, которые у них были.

В первоначальном варианте сказки «Репка» были отец и мать

Смысл этой сказки заключается в правильном взаимоотношений поколений. В изначальном варианте текста присутствовали отец и мать, которые символизировали защиту и заботу соответственно. Есть два возможных объяснения, почему этих персонажей изъяли из сказки:

С приходом христианства цифра 7 стала сакральной, а до этого времени особый почет был у числа 9. Без матери и отца в сказке оказывается ровно 7 персонажей, что соответствует новой символике. У христиан традиционно отцовскую защиту и опору представляет церковь, а материнскую заботу — Иисус Христос. Поэтому необходимость включать в сказку мать и отца сама собой отпала.

Сказка о Колобке не что иное, как урок по астрономии

По одной из версий, Колобок в изначальном варианте не что иное, как Луна. А сам текст сказки представляет собой лунный цикл:

Приготовление Колобка — это полнолуние. Потом месяц идет на убыль, и каждый из зверей, которых повстречал главный герой, откусывает от него кусочек. Лиса съедает Колобка, и месяц на небе скрывается полностью. Начинается новый цикл.

Василиса Прекрасная не кто иная, как ведьма

Василиса в юном возрасте лишается матери и приобретает магический артефакт — куклу: ее можно покормить, а она даст хороший совет. Исследователи считают, что кукла является типичным магическим атрибутом ведьмы, а поцелуй дочери и матери на смертном одре не просто передает девочке родительское благословение, но еще и магическое наследие. Однако полноценной колдуньей от этого Василиса не становится, и впереди ее ждут испытания, которые сравнимы с древними обрядами инициации для ведьм:

Физическое отделение от родителей — после гибели матери главная героиня отправляется жить к злой мачехе. Активация «тайной» жизни — Василиса с помощью куклы справляется со всеми мачехиными приказами и чувствует себя чужой этому миру, но постепенно приобщается к миру магическому. Испытание — героиня попадает в домик Бабы-яги и успешно выполняет все ее задания. Доведение ведьминых навыков до высшего уровня — сотканное Василисой полотно случайным образом попадает к царю, за чем непременно следует свадьба.

Сказка о Курочке Рябе на самом деле рассказывает нам о страхе перед смертью и реинкарнации

Считается, что в основе сюжета этой сказки лежит древний мотив мирового яйца, из которого произошла жизнь и весь наш мир. Золотое яйцо, снесенное курочкой, символизирует грядущую смерть, поэтому дед и бабка плачут. Обещание курочки снести обычное яйцо — это обещание грядущего перерождения, то есть новой жизни. Мышка в сюжете считается представителем преисподней, или, говоря проще, самой смертью.

Кощей крадет девиц, потому что он против матриархата

В обществе наших предков были сильны материнские культы: важнейшие решения принимались с согласия главной женщины племени, «матери». Имя Кощея, вероятно, произошло от слова «кош», что означает «господин, захвативший власть». Поэтому исследователи предполагают, что этот персонаж не кто иной, как мужчина, укравший у женщины ее социальную функцию.

Если это правда, то становится понятным, почему Кощей склонен похищать и порабощать девиц. А его отрицательная роль в сказке объясняется так же просто: он был воплощением силы, которая разрушила древние порядки родового равноправия. В глазах людей первые «кощеи» были не кто иные, как поработители.

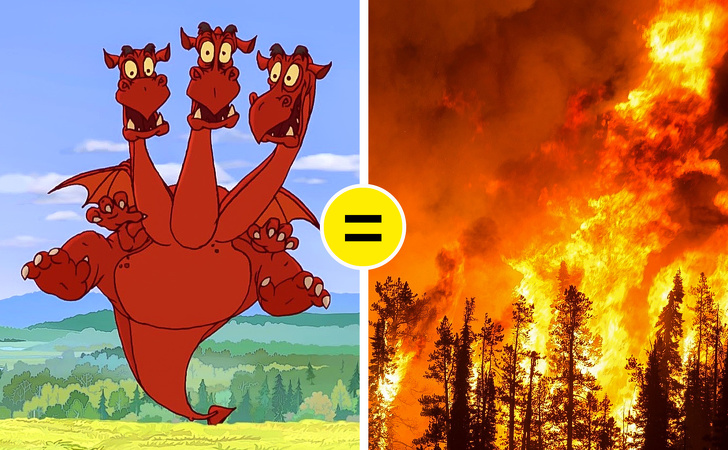

Змей Горыныч — это символ страшных лесных пожаров

Отчество персонажа — Горыныч — происходит от слова «гора», однако в прошлом под горой понимали также и лес. Поэтому прозвище героя можно перевести как «лесной». Вероятно, в сознании древних славян Змей был воплощением лесных пожаров, которые вызывали молнии. Косвенным доказательством является описание появления Змея:

«поднимается буря, гром гремит, земля дрожит, дремучий лес долу клонится — летит трехголовый Змей».

На те же мысли фольклористов наталкивает небольшая деталь в сказке «Иван Быкович»: главный герой запрещает своим побратимам спать перед встречей со Змеем. Возможно, это отголоски памяти предков, которые не должны были засыпать у костра.

Иван-царевич сжигает шкурку Царевны-лягушки, потому что обладает типичными мужскими качествами, которые не годятся для создания крепкой семьи

Царевна пребывает в образе лягушки не по собственному желанию, а из-за колдовства. Чтобы прекратить эти превращения, героине требуется помощь извне. Спасителем выступает, конечно, суженый.

С житейской точки зрения Иван-царевич, женившийся на лягушке, не испытывает никаких неудобств: жена печет хлеб, ткет ковры и на балу выглядит лучше всех. Однако царевич сжигает шкурку лягушки, несмотря на запрет это делать. Считается, что героем в этом случае движет обыкновенная мужская прямолинейность.

Как следствие, Ивана наказывают: он вынужден идти за царевной за тридевять земель. Этот путь символичен в социальном смысле: герой должен вырасти духовно, отказаться от мужской твердолобости и голой рациональности. Только в этом случае возможен счастливый брак.

Нам удалось открыть для вас мир русских сказок с новой стороны? Если вы слышали о других интересных смыслах, которые лежат в основе сказочных текстов, расскажите нам о них.

Фото на превью Ivan Tsarevich and the Gray Wolf 3 / Melnitsa Animation Studio

Источник: chert-poberi.ru

Одна из характерных составляющих фольклора любой страны – это наличие сказок. И наша с вами страна здесь не исключение. Все вы наверняка помните, как в детстве кто-то из родителей или, например, бабушка, читала вам сказку на ночь, чтобы вы скорее закрывали глаза и засыпали. Спокойный и монотонный родной голос, повествующий о чём-то очень интересном перед сном, действует поистине успокаивающе и усыпляюще. Однако речь пойдёт не о том, какой эффект оказывает на психику ребёнка чтение сказок перед сном, а о том смысле, который заложен в этих сказках, но очень часто остаётся непонятным по причине того, что он скрыт. И понять его не могут не то что бы дети, но даже взрослые.

Дело в том, что сказки зачастую пронизаны глубочайшим символизмом, а также являются неиссякаемым источником знаний и сведений о всевозможных событиях древности. В большинстве сказок нет случайных образов и персонажей, названий, имён и слов, а смысловая нагрузка может быть настолько глубока, что просто диву даёшься – сродни русской матрёшке, в внутри которой находится другая, а внутри неё – ещё одна и т.д., главный смысл сказки может таиться где-то в её глубине – под слоем более простых смысловых наслоений. Все уровни сказки могут представлять собой окошко в неизвестный мир устройства мироздания и основ жизни.

Всем нам следует знать, что сказки, кроме привычной бытовой воспитательной функции, могут выполнять и ряд других – более сложных, например:

- Раскрывать тайны мироздания и другие тайные знания

- Указывать на цикличность бытия

- Служить астрономическим или природным календарём

- Быть хранилищем истории

- Связывать с предками

- Рассказывать об обрядах инициации, когда человек переходит из детства в зрелость

- Направлять человека на путь духовных исканий и личностного роста и т.д.

Во многих сказках представленные направления могут не только идти рядом друг с другом, но также и пересекаться и даже синхронизироваться. Персонажи сказок являют собой некие символы, каждое их действие несёт в себе сакральный смысл, а пути, по которым они идут, указывают на особые методы получения тайных знаний и достижения внутренней гармонии. Нередко сказки сравнивают даже с магическими формулами, которые теряют свою силу, если их неправильно произнести.

И давайте в качестве примеров рассмотрим несколько всем известных русских народных сказок. Не факт, что наши расшифровки будут в полной мере отражать истину, но послужить неким алгоритмом для понимания заложенного в сказках скрытого смысла они всё же смогут.

Итак, рассмотрим три сказки: «Репка», «По щучьему веленью» и «Кощей бессмертный».

Сказка «Репка»

Что мы знаем из сказки: Нам известно, что дед посадил репку, и по причине особо урожайного года, она выросла очень больших размеров. Чтобы вытянуть репку, деду по очереди на помощь прибегали бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка. Вытянуть же репку они смогли только тогда, когда тянули её все вместе.

Скрытый смысл: Если говорить о скрытом, эзотерическом значении данной сказки, то она рассказывает нам о тех знаниях, которые были накоплены предками, жившими в древние времена. Репка выступает в роли корней рода, а посадил её первопредок – тот самый дед, являющийся старейшим и мудрейшим.

Бабка в этой сказке символизирует традиции дома; отец – опору и защиту семейства; мать – опеку, тепло и любовь; внучка – продолжение рода; Жучка – защиту благосостояния; кошка – благостное состояние в доме и позитивный микроклимат; а мышка – достаток.

Каждый из представленных образов тесно связан друг с другом, а все вместе они представляют одно целое. Только соединив все части вместе, человек способен достичь истинной гармонии бытия, научится жить в состоянии потока, когда всё, что есть внутри человека, и всё, что окружает его снаружи, приходит в соответствие друг с другом.

Сказка «По щучьему веленью»

Что мы знаем из сказки: Молодой человек по имени Емеля сидел на печи и ничего не делал. В один из дней, пойдя на реку за водой, он выловил щуку. Щука попросила Емелю её отпустить, а взамен согласилась исполнить несколько желаний. После недолгих раздумий Емеля попросил у щуки царевну и дворец, что и получил в итоге, а также стал красавцем.

Скрытый смысл: Печь символизирует собой пространство сознания, в котором герой сказки находился большую часть времени, и из которого выбираться очень не хотел, т.к. всё время созерцал сам себя. Однако человек не может находиться в гармонии, если его внутренний мир никак не связан с внешним.

«Познакомившись» с щукой, Емеля осознал свои истинные желания и обрёл намерение, которое выражается в словах: «По щучьему велению, по моему хотению». Щука же, в свою очередь, представляет собой природу-мать, по отношению к которой Емеля и проявил внимательность. И уже затем природа дала ему возможности для реализации своего намерения и самосознания.

Фраза: «По щучьему велению, по моему хотению» означает единство двух граней бытия – Духа человека и его Души. Щуку также можно трактовать как «Щура», т.е. пращура – родоначальника всего и человеческого духа. Река, из которой Емеля решил набрать воду, является неким энергоинформационным каналом, в который можно проникнуть, только выйдя из привычных рамок и отказавшись от сковывающих убеждений. В конечном счёте, Емеля, посредством освобождения своего духа, достиг недоступных человеку в обычном состоянии сознания возможностей и стал властелином своей судьбы. Кроме того, становление Емели прекрасным принцем – это проявление внутренней красоты на внешнем плане.

Сказка «Кощей Бессмертный»

Что мы знаем из сказки: Кощей является злым владыкой тёмного царства подземелья, регулярно крадущим прекрасных девиц. Он состоятелен, а в его владениях обитают диковинные птицы и животные. Кощею служит Змей Горыныч, обладающий огромным количеством тайных знаний, по причине чего имеющий большую власть. Кощей считается бессмертным, и обычными способами его не одолеть, хотя, если есть желание, то можно узнать необычные способы, которые, как правило, Ивану-царевичу, раскрывает Баба-яга.

Скрытый смысл: Если мы обратимся к пантеону богов славян, то увидим, что Кощей – это одно из проявлений Чернобога, властвующего над Навью, Тьмой и Пекельным царством. Также Кощей олицетворяет зимние холода, а девицы, которых он крадёт – животворящую силу Природы и весну. Иван-царевич является символом солнечного света и весеннего грома, сопровождающегося дождём (вспоминаем бога Перуна), в поисках Кощея которому способствуют все природные силы. Победив Кощея, Иван-царевич победит холод, тьму и смерть.

Как нам известно, смерть Кощея можно найти в яйце, которое есть символ возрождения и возможность бытия всего сущего, что только может быть. Исходя из этого, Кощей находится у начала Всего, а его гибель приравнивается к возникновению мира.

Игла, на острие которой находится Кощеева смерть, служит отсылкой к мировому Древу, соединяющему подземный мир, землю и небо, а также зимнее и летнее солнцестояния. Кощея можно интерпретировать как зимнее солнцестояние, а Ивана-царевича – как летнее солнцестояние. Они всегда находятся в состоянии борьбы друг с другом. Погибель одного – это рождение другого, точно так же, как уходит зима и приходит лето, а после этот цикл повторяется.

И ещё одна деталь: Кощей Бессмертный – это попытка напугать Ивана Царевича, которая содержит в себе совсем иной посыл – Кощей Бессмертный – это Кощей Бес Смертный.

Небольшое напутствие

Время неумолимо бежит вперёд. Мир меняется. И вместе с миром меняется человек и его восприятие. Сегодня уже совсем немногие могут понять и объяснить сакральный и очень глубокий смысл сказок наших мудрых предков, а он, как вы и сами успели убедиться, конечно же, есть. А те знания, которые в этих сказках передавались, вообще совсем скоро могут кануть в Лету. Несложно заметить, что с течением времени прервалась та тонкая связь, которая соединяла друг с другом разные поколения людей.

Для того чтобы понять истинную суть сказок, в особенности, русских, человек должен отодвинуть на задний план своё нынешнее мировосприятие, и постараться посмотреть на мир и жизнь в нём тем взглядом, которым на них смотрели люди, жившие в те далёкие времена, когда сказки только начали появляться.

Поиск смысла, всенепременно, должен присутствовать, ведь Законы бытия, каким бы ни было время, каким бы развитым не было общество, какой бы высокотехнологичной ни была жизнь человека, всегда оставались и будут оставаться одними и теми же. Поэтому, пусть сказки о Кощее Бессмертном, Бабе-яге, Иване-царевиче, Емеле, Алёнушке и других персонажах будут для вас не просто интересными придумками, а теми указателями, на которые вы будете ориентироваться в своей повседневной жизни, в которой уже, казалось бы, совсем не осталось истинного волшебства.

Помните: волшебство есть, и оно окружает вас повсюду!

Интересно было почитать пояснения академика В. Я. Проппа в его труде «Исторические корни волшебной сказки» (плюс еще несколько научных статей). Кое-что из этого достаточно известно и популярно.

А вот некоторые моменты были для меня открытием…

Мертвая царевна спала, потому что готовилась выйти замуж

Один из частотных сказочных сюжетов — это временная смерть. Девушка надевает запретную одежду, укалывается булавкой или съедает яблоко и падает замертво, а оживает только после поцелуя любви. В реальности был похожий обычай: прежде чем отдать девушку замуж, нужно было ее понарошку умертвить.

Главная часть церемонии была посвящена как раз этому: девица должна была умереть как невинная девушка и возродиться к жизни уже женщиной. Проделывали это играючи: укалывали невесту иголкой или булавкой, после чего она картинно падала на землю, будто мертвая. «Оживляли» героиню обычно песнями и плясками.

Баба-яга на самом деле охраняет вход в царство мертвых

На границе между царством живых и мертвых стоит избушка, в которой живет Баба-яга — этакий Харон на русский лад. Задача героя, добравшегося сюда, — назвать магическое слово или принести жертвоприношение, чтобы избушка повернулась к нему «передом, а к лесу задом».

Когда же персонаж попадает внутрь, первое, что он слышит:

«Фу, фу, фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится!»

На самом деле в изначальных вариантах сказки слова «русский» здесь не было. Вместо этого Баба-яга говорила «живым пахнет». Чтобы избавиться от этого аромата, герой должен был поесть местной пищи, и тогда другие мертвецы признали бы его за своего. Эта деталь тесно связана с таким обрядом, как поминки. Персонаж как бы устраивает поминки по самому себе и прощается со своей живой половиной, превращаясь в мертвеца.

Вообще исследователи выделяют три типа Яги: дарительница (дает Иванушке волшебный клубок, волшебного коня и т. п.), похитительница (крадет детей и пытается изжарить их в печке) и воительница (нападает на героев и вырезает из их кожи ремни). С царством мертвых может быть связана любая из них.

Иногда Баба-яга — буквально теща героя

В некоторых случаях сказка о Бабе-яге восходит к обряду посвящения перед свадьбой. Известно, что древнейшая традиция предполагала, что обряд должен проводить непосредственный родственник невесты, часто мама или тетя. Перед заключением брака она подвергала зятя различным испытаниям.

Интересно, что традиция восходит к матриархальному прошлому, когда главенствующим был род жены, а не мужа. Иногда обряд немного трансформировался: посвящаемому жениху приходилось наряжаться женщиной и некоторое время выполнять типично «женскую» работу. Свадьба могла состояться, только если жених достойно справлялся со своей задачей.

Девица, которая живет в доме с богатырями и ведет все хозяйство, им не сестра

Девица попадает в дом богатырей двумя способами: или приходит добровольно (выгнала мачеха, заблудилась и т. д.), или ее похитили и привели. Героиня пользуется почетом и ведет хозяйство в доме, где живут несколько братьев, — раньше это называлось мужским домом. Эти детали отражают историческую действительность. Третья деталь — что живет девица с ними как сестра — не исторична.

В реальности в мужском доме всегда присутствовала девушка или несколько девушек. Они занимались хозяйством и одновременно были женами всем членам общины. Как правило, для девиц это была «временная работа». Родители часто сами отправляли дочерей прислуживать в мужские дома, потому что это считалось почетным. Самые известные романтичные вариации этой традиции — русская сказка «О мертвой царевне и семи богатырях» и европейская «Белоснежка».

Герой, спасающий девушку от дракона, вовсе не герой

В старину существовал обычай приносить в жертву невинную девушку: ее топили в реке, от которой зависел урожай. Считалось, что тогда река будет благоволить людям и не пересохнет, а значит, местное племя не погибнет от голода. В сказках этот обычай трансформировался в драконов и других чудищ, которые крадут девиц. Дракон в этом случае олицетворяет сам обряд, а его злобное воплощение доказывает, что люди на самом деле не были согласны с таким раскладом дел.

Поэтому в сказаниях появляется храбрый юноша, который закалывает острым мечом чудище и спасает девушку. Если бы в той далекой реальности среди народа нашелся такой герой, то его мгновенно отправили бы вслед за девицей в речку. По таким сказочным трансформациям сюжетов исследователи изучают, как менялось отношение народов к тем обычаям, которые у них были.

В первоначальном варианте сказки «Репка» были отец и мать

Смысл этой сказки заключается в правильном взаимоотношений поколений. В изначальном варианте текста присутствовали отец и мать, которые символизировали защиту и заботу соответственно. Есть два возможных объяснения, почему этих персонажей изъяли из сказки:

- С приходом христианства цифра 7 стала сакральной, а до этого времени особый почет был у числа 9. Без матери и отца в сказке оказывается ровно 7 персонажей, что соответствует новой символике.

- У христиан традиционно отцовскую защиту и опору представляет церковь, а материнскую заботу — Иисус Христос. Поэтому необходимость включать в сказку мать и отца сама собой отпала.

Сказка о Колобке не что иное, как урок по астрономии

По одной из версий, Колобок в изначальном варианте не что иное, как Луна. А сам текст сказки представляет собой лунный цикл:

- Приготовление Колобка — это полнолуние.

- Потом месяц идет на убыль, и каждый из зверей, которых повстречал главный герой, откусывает от него кусочек.

- Лиса съедает Колобка, и месяц на небе скрывается полностью. Начинается новый цикл.

Василиса Прекрасная не кто иная, как ведьма

Василиса в юном возрасте лишается матери и приобретает магический артефакт — куклу: ее можно покормить, а она даст хороший совет. Исследователи считают, что кукла является типичным магическим атрибутом ведьмы, а поцелуй дочери и матери на смертном одре не просто передает девочке родительское благословение, но еще и магическое наследие. Однако полноценной колдуньей от этого Василиса не становится, и впереди ее ждут испытания, которые сравнимы с древними обрядами инициации для ведьм:

- Физическое отделение от родителей — после гибели матери главная героиня отправляется жить к злой мачехе.

- Активация «тайной» жизни — Василиса с помощью куклы справляется со всеми мачехиными приказами и чувствует себя чужой этому миру, но постепенно приобщается к миру магическому.

- Испытание — героиня попадает в домик Бабы-яги и успешно выполняет все ее задания.

- Доведение ведьминых навыков до высшего уровня — сотканное Василисой полотно случайным образом попадает к царю, за чем непременно следует свадьба.

Сказка о Курочке Рябе на самом деле рассказывает нам о страхе перед смертью и реинкарнации

Считается, что в основе сюжета этой сказки лежит древний мотив мирового яйца, из которого произошла жизнь и весь наш мир. Золотое яйцо, снесенное курочкой, символизирует грядущую смерть, поэтому дед и бабка плачут. Обещание курочки снести обычное яйцо — это обещание грядущего перерождения, то есть новой жизни. Мышка в сюжете считается представителем преисподней, или, говоря проще, самой смертью.

Кощей крадет девиц, потому что он против матриархата

В обществе наших предков были сильны материнские культы: важнейшие решения принимались с согласия главной женщины племени, «матери». Имя Кощея, вероятно, произошло от слова «кош», что означает «господин, захвативший власть». Поэтому исследователи предполагают, что этот персонаж не кто иной, как мужчина, укравший у женщины ее социальную функцию.

Если это правда, то становится понятным, почему Кощей склонен похищать и порабощать девиц. А его отрицательная роль в сказке объясняется так же просто: он был воплощением силы, которая разрушила древние порядки родового равноправия. В глазах людей первые «кощеи» были не кто иные, как поработители.

Змей Горыныч — это символ страшных лесных пожаров

Отчество персонажа — Горыныч — происходит от слова «гора», однако в прошлом под горой понимали также и лес. Поэтому прозвище героя можно перевести как «лесной». Вероятно, в сознании древних славян Змей был воплощением лесных пожаров, которые вызывали молнии. Косвенным доказательством является описание появления Змея:

«поднимается буря, гром гремит, земля дрожит, дремучий лес долу клонится — летит трехголовый Змей».

На те же мысли фольклористов наталкивает небольшая деталь в сказке «Иван Быкович»: главный герой запрещает своим побратимам спать перед встречей со Змеем. Возможно, это отголоски памяти предков, которые не должны были засыпать у костра.

Иван-царевич сжигает шкурку Царевны-лягушки, потому что обладает типичными мужскими качествами, которые не годятся для создания крепкой семьи

</span></a>

Царевна пребывает в образе лягушки не по собственному желанию, а из-за колдовства. Чтобы прекратить эти превращения, героине требуется помощь извне. Спасителем выступает, конечно, суженый.

С житейской точки зрения Иван-царевич, женившийся на лягушке, не испытывает никаких неудобств: жена печет хлеб, ткет ковры и на балу выглядит лучше всех. Однако царевич сжигает шкурку лягушки, несмотря на запрет это делать. Считается, что героем в этом случае движет обыкновенная мужская прямолинейность.

Как следствие, Ивана наказывают: он вынужден идти за царевной за тридевять земель. Этот путь символичен в социальном смысле: герой должен вырасти духовно, отказаться от мужской твердолобости и голой рациональности. Только в этом случае возможен счастливый брак.

[источники]

Источники:

https://www.adme.ru/svoboda-kultura/12-tajnyh-smyslov-narodnyh-skazok-kotorye-kak-nelzya-luchshe-otrazhayut-buntarskij-russkij-duh-2170615/

Это копия статьи, находящейся по адресу http://masterokblog.ru/?p=50110.

Мало кто догадывается, что в народных сказках заложены алгоритмы жизни и история древней Руси. Самобытность и символизм русских сказок отличаются от сказок других народов, и это естественно, потому что все народные сказки происходят из своих истоков, различных у каждых народностей.

Давайте попробуем посмотреть на знакомые нам с детства сказки в другой плоскости, вспомнив про их истоки и про значения слов, которые использовались в те времена, чтобы получить совершенно новые знания, оставленные нам нашими предками.

И интеллигенция и духовенство практически до конца XVIII века считали сказки обычными суевериями простого народа, который в их глазах неизменно был диким и примитивным. Сами же они, предпочитали классицизм, который в те времена был господствующим философско-мировоззренческим направлением, и ориентировал их на античность вкупе с европейским рационализмом. Дворянам даже не могло прийти в голову, что они могут научиться чему-то у своих крестьян.

Но уже с начала XIX века появилось движение романтизма, благодаря чему и ученые и философы осознали ценность древнейшего мифологического сознания, которое во много определяет быт и мировоззрение и народа в целом и каждого конкретного человека. Произошло поистине революционное открытие в их умах — нельзя отрываться от своих корней, потому что это все равно, что отделить реку от её истока.

Даже Пушкин писал, что «Изучение старинных песен, сказок необходимо для совершенного знания свойств русского языка».

Наступивший в те времена «золотой век» русской литературы привел к началу интенсивного изучения и, главное, сохранению народных сказаний, а так же к пониманию их глубокой мировоззренческой значимости.

Так как сказки в своей основе имеют различные исторические события и мифы, а иногда и ритуалы, то по сути своей они представляют собой целый алгоритм жизненного цикла людей. Именно эта глубинная связь сказки с мировоззрением людей и порой целой цивилизации и определяется ценность сказок в культуре и искусстве каждого народа. И не смотря на то, что некоторые народные сказки частично повторяются у каждого народа, ведь мы все живем на одной планете, но у русских сказок есть много совершенно уникального и самобытного.

Какие же символы несут русские сказки

Так как сказки несут свой посыл большей частью через символическую и образную форму, они затрагивают самые глубокие человеческие чувства, а главная их ценность в том, что описываемая в начале проблема всегда заканчивается счастливой развязкой. Сказки дают позитивный ключ почти ко всем жизненным задачам, которые предстоит решать каждому человеку в своей жизни. Именно в сказках можно увидеть, как даже самый слабый, глупый или маленький способен преодолеть все проблемы и оказаться победителем. И они дают надежду на обязательный счастливый исход. Дети, проживая в сказках разнообразные чувства, становятся сильнее и смелее, сказки помогают им побороть страх, пересилить свои слабости и поверить в собственные силы. Сказки учат детей тому, что добро обязательно победит и будет вознаграждено, а зло, в соответствии с законами справедливости – наказано. В сказках побеждает смелый и отважный, ценится выдержка и трудолюбие, торжествует правда и справедливость. Поэтому если вы хотите передать своим детям культурный код нашей цивилизации – читайте им при каждой возможности народные сказки, так как они источник правильного, здорового и гармоничного воспитания ребёнка.

Но сказки содержат не только код нравственных ценностей народа и его мировоззренческие установки, они еще передают и определенную картину мира. И эта картина мира перекликается с космологическими моделями, представленными в мифологиях разных народов мира. Это символы-архетипы мировой горы, вселенского яйца, мирового древа, а так же мотивы нисхождения героя в подземный мир или вознесения его в высшие миры. Эти символы общие практически для всех народов, но каждая цивилизация окрашивает их своими нравственными мерилами и идеалами, которые присущими именно её представителям.

Давайте рассмотрим основные символы, которые используются в русских народных сказках.

Числа

Отдельно нужно отметить символику чисел в русских народных сказках. Самые популярные цифры это три и семь – три пути на развилке или «за семью дверями, за семью замками…» и «цветик — семицветик». Цифра семь в русских народных сказках символизирует этапы к познанию самого себя, это как бы ключи к достижению высшей мудрости. Вот как видели наши предки эти этапы:

здоровье физического тела и единение с ним;

внутренняя «искра»;

принятие и любовь ко всему вокруг;

ум-разум;

сознательность;

сверхсознание.

После того, как эти шесть этапов будут пройдены, человеку откроется высший уровень — ясновиденье, который и является ключом номер семь. Вообще в нумерологии зашифрован глубокий смысл познания человеком себя и мира, а в русских народных сказках вопрос духовного роста, обретения мудрости, стремления к добру и свету оказывается первостепенным.

Яйцо

Яйцо это самый первый символ, пришедший к нам из древнейшей космогонии, правда там мировое яйцо — золотое. И в древних культурах яйцо всегда олицетворяло Солнце как источник весеннего возрождения и творческих сил природы. В русских же сказках Солнце чаще всего ассоциируется с образом Жар-птицы, которую похищают силы Тьмы или Зимы в образе колдуна или царя-чародея; однако Жар-птица успевает снести золотое яйцо — источник последующей жизни, света и тепла.

Вообще у многих народов есть сказки о яйце как об источнике жизни, как и древний обычай одаривать друг друга яйцами и упоминать их в священных песнопениях. Закодированная формула «мир-яйцо» была сильно распространена. Еще Плутарх объяснял древнеримский обычай красить яйца тем, что яйцо изображает творца Мира, в себе его заключающего. Так же у персов существовал обычай приветствовать друг друга подарком в виде яиц, окрашенных в разные цвета. Почти все народы клали яйца в храмах или закапывали в тех местах, где предполагалось строительство. Есть даже предание, что Неаполь построен на яйце. Эта формула была настолько стойкой что встречалась даже в церковной литературе. Как написано в одной старинной византийской рукописи: «О яйце свидетельство Иоанна Домаскина: небо и земля по всему подобны яйцу — скорлупа аки небо, плева аки облаца, белок аки вода, желток аки земля»

Вселенское яйцо из которого рождается мир, или на крайний случай верховное божество в виде бога-прародителя, упоминается во многих мифах и преданиях различных народов – иногда золотое яйцо (символ Солнца) плавает в водах мирового океана, иногда его сносит священная птица-мать, как, например, в египетских мифах. Есть пример индийской мифологии, как из Хираньягарбхи — «золотого плода», созревающего в сердцевине плавающего на водах Мирового яйца (Брахманды), рождается Брахма, из него же появляется Праджапати; имя Мартанды, предположительно, солярного божества, означает «рожденный из мертвого яйца». О рождении демиурга — божественного Фанеса — из плавающего в море яйца повествует орфический миф. В финском мифе утка сносит яйцо, из которого возникает Вселенная, на холм посреди океана (либо на колено девы Ильматар); в китайской легенде Вселенная прежде представляла собой нечто вроде куриного яйца, из которого родился прародитель Пань-гу. Легенды о Мировом яйце встречаются у народов Европы, Индии, Китая, Индонезии, Австралии, Африки и пр.

И в русских сказках этот древнейший символизм нашел свое отражение – вспомните то самое золотое, которое снесла Курочка Ряба. Не смотря на то, что в сказке не осталось никакого мифологического антуража, остался закодированный образ-символ, передаваемый от поколения к поколению и усваиваемый ребёнком чуть ли не одним из первых.

Кстати сказка Курочка Ряба вообще переполнена символизмом. Вот, например противоречие почему плачут дед и баба, когда мышка разбила им яичко? Ведь она, по идее, помогла им. Так как и «дед бил — не разбил» и «баба била — не разбила». А они плачут? Может быть потому, что они должны были сами его разбить? И потеряли этот шанс, ведь курочка пообещала в следующий раз снести им уже простое яичко, а не золотое – «Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко не золотое, а простое!»

В этой на первый взгляд простой сказке зашифрован далеко не простой алгоритм, так же как и непроста мышка, которая просто «бежала, хвостиком махнула». Мышка здесь выступает очень важным действующим лицом, так же как и в другой русской сказке – Репке.

Источник