ДОМАШНИЙ АРХИВ

ОДИНОКАЯ ТЕТРАДЬ

Евгений НОСОВРанения, полученные на войне, в

последние годы часто бросали Евгения Ивановича

Носова на больничную койку. Но всякий раз он

возвращался домой, к письменному столу. Да и в

больнице всегда порывался работать.

Отдавая потом в местную газету новый рассказ,

непременно в первых строчках благодарил врачей и

сестричек: «Эти страницы написаны в стенах

областной больницы № 1, где автор недавно

пребывал на излечении, в связи с чем он выражает

сердечную признательность врачам и сестрам…»

Курск простился с автором «Усвятских

шлемоносцев» в июне, в самую светлую и юную пору

лета, столь им любимого.

Недавно в редакцию пришел из Курска большой

пакет.

В нем оказались последние произведения Евгения

Ивановича, опубликованные в курских газетах.

Среди них рассказ «Покормите птиц!».

Мы решили, что когда как не осенней порой

напечатать нам отрывок из этого рассказа в своей

газете. Прочитайте его вместе с детьми – в

школьном классе или в домашнем затишье – и он,

верится, согреет и детей, и птиц, и нас…

Покормите птиц!

Чтобы стать похожим на святого

Зиновия-Синичника, нужно совсем немного

Как-то прибирался я на книжных полках,

приводил в порядок разновеликие и разноименные

творения, скопившиеся за многие десятилетия.

Иные давненько не брал в руки, хотя и по-прежнему

любил ровно и преданно за одно только их

существование. Попалась оранжевая книжка стихов

Александра Яшина с памятной веткой рябины на

обложке. Эта ветка служила как бы символом,

смысловым знаком всей его горьковатой и

обнаженной поэзии. Разломил книгу наугад, в

случайном месте, и вот открылись строчки, словно

завещанные поэтом:

Покормите птиц зимой,

Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо.

А ниже звучит и вовсе моляще:

Сколько гибнет их – не счесть…

Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть

И для птиц тепло…

Не закрывая книги, я подошел к окну. А там

исподволь уже делалось вот что: за минувшее лето

уличные березки своими верхними побегами

дотянулись до моего балкона па пятом этаже.

Концевые листочки еще по-летнему весело и

беспечно полоскались друг перед дружкой: “Я так

могу, а я так умею!” Но первые утренники уже

пометили их обманной лимонной нежностью,

определив срок, когда порыв близкой невзгоды

бросит их под ноги прохожих или вовсе унесет

невесть куда.

А давно ли над этими березовыми вершинками с

ликующим визгом проносились вставшие на крыло

молодые стрижи, иногда в азарте и юной неловкости

задевавшие бельевые прищепки на балконе, которые

и сами походили на вилохвостых ласточек,

присевших передохнуть на протянутые веревки.

Стрижи исчезли в самый день яблочного Спаса,

когда в соседнем школьном саду еще дозревали,

багряно полосатели отяжелевшие штрифели, аромат

которых в открытое окно обвеял и мой письменный

стол, отчего казалось, будто лето остановилось в

своем необратимом благоденствии. Но как раз в

этом голубом августовском безвременье внезапно

обломившаяся тишина повисла гнетущей пустотой и

неуютом.

…В легком перистом небе уже заходили

предзимними кругами хороводы повзрослевших

грачей. Они кружили высоко, на пределе своих

возможностей, почти без взмахов, распластавшись

крылами. Их гортанный переклик едва долетал из

поднебесья. Грачи предавались доступной им

радости своего бытия, взмыв над неприютной и

всегда враждебной землей, на которой приходилось

пребывать озираясь, а крылья держать наготове,

будто взведенные курки. Эта радость кружения

была выше радости сытости и покоя, потому что

приходила вместе с чувством свободы. С бывалыми,

умудренными птицами кружил молодняк,

обучавшийся лету – крутым виражам и

захватывающему скольжению с посвистом ветра в

упругом молодом пере. Должно быть, каждый

взлетевший впервые испытывал ликующую гордость

от ощущения себя птицей, не ведающей, что ждет ее

там, внизу, когда вскоре земля окутается снегом и

грянут цепенящие морозы.

Синицы объявились прилюдно только с первой

прохладой. Они не попадались на глаза все

минувшее лето, и даже не было слышно их тонко

зинькающего голоса. В летнюю пору, поглощенные

семейными хлопотами, они напрочь исчезали из

виду и вели скрытную неслышную жизнь в кронах

окрестных деревьев, порой прямо у нас над головой.

Да и до песен ли, до праздного ли мелькания, пока

не оперятся, не поумнеют, не усвоят, что такое

кошка, все десять, а то и пятнадцать голопузых

пискунов?

И все же напрашивается вопрос: зачем синице этак

напрягаться, выбиваться из последних сил? Для

чего заводить такую уйму выкормышей? В чем смысл

такого самопожертвования?

А резон тот, что уж больно много этих милых,

веселых, никогда не унывающих птичек погибает в

лихие зимы. Из дюжины выращенных птенцов

одолевают холода едва ли две-три синички. Оттого

генетический механизм устроен таким образом, что

синицы, дабы вовсе не сгинуть со свету, вынуждены

выращивать потомство с большим запасом, как бы

упреждая беспощадные зимние потери: хоть кто-нибудь

да уцелеет… Такую жестокую дань они платят за то,

чтобы не покидать свою родину, не искать чужого

тепла и сытости, как делают иные, а еще для того,

чтобы с первым дыханием весны оповестить округу

своим веселым, вдохновенным треньканьем. Одолеть

невзгоды и встретить желанную весну – надежду

всего сущего в мире – воистину дорогого стоит!

И Александр Яшин напоминает нам об этой

удивительной верности:

Разве можно забывать:

Улететь могли б,

Но остались зимовать

Заодно с людьми.

В предзимье каждый выводок начинает

совершать кочевые облеты того участка, который

достался ему как бы в родовое наследство. В

соседнем школьном саду перепархивают синички

одной семейки, тогда как насаждения нашего

переулка – уже вотчина другого выводка.

В октябре, когда еще не вся листва опала, удается

отыскать какое-никакое пропитание: глядишь,

синяя муха села погреться на теплую озаренную

солнышком древесную кору и даже довольно

потирает лапкой об лапку; а вот еще не нашел себе

места для зимовки паучишка, торопко сучит-сучит

свою паутинку, спешит спуститься на ней куда-то

поукромней; а то и шальная бабочка, будто с

похмелья, вдруг неловко затрепыхает своими

цыганскими оборками над сладко, обманно

повеявшей на нее черемухой. Но сколько

понадобится усердия и сноровки, чтобы хотя бы раз

в сутки склевать что-либо съедобное в промозглом,

то сыплющем моросью, то секущем колючей крупкой

ноябре? И сколь раз синичка с надеждой постучится

в окно, завидев зелень на подоконнике. А в

пугающем омертвелостью голых ветвей декабре? А в

крутом, заиндевелом январе? А там еще и февраль –

не подарок и, считай, половина марта – не мед.

Каждый день стайка синичек из конца в конец

облетает свой небогатый, задымленный

автомобильными выхлопами уличный участок.

Уже давно развернуты и обысканы подозрительно

скрюченные листья, обследованы все трещины и

щербатинки на каждом стволе, все развилки и

надломы в кроне. Но все реже и ничтожней добыча,

все чаще и неотвратимей пустые бескормные дни.

И вот, сколь ни старайся, сколь ни оглядывай уже

много раз осмотренные места, наконец приходит то

роковое время, когда ничего не нашедшая,

окончательно выбившаяся из сил, голодная, мелко

вздрагивающая птаха забивается в свое гнездовье,

а то и просто в какую-нибудь застреху или

поленницу дров, где столь же люто, как и снаружи,

где по-нашему не включишь свет, не затопишь печку,

не нальешь горячей воды в бутылку и не подсунешь

ее под озябший бок и где, подобрав под себя

одеревенелые, непослушные лапки и укрыв голову

морозно шуршащими крыльями, забывается она в

опасном беспамятстве. Так, едва вживе, каждую

долгую ночь, которая в глухую пору начинается в

пять часов вечера и тянется, терзая птаху

лютостью, до девяти утра следующих суток. И

каждый раз – без надежды, что эта ее ночлежка

озарится для нее новым грядущим днем…

В безнадежную пору зимнего прозябания начинает

рушиться порядок в синичьих семьях. Одни,

отчаявшись, покидают родное урочище и

принимаются скитаться по чужим местам – всегда

гонимые и не принятые, другие пускаются

обшаривать помойки, мусорные баки, всякие свалки

и скопления мусора. Иные превращаются в

профессиональных воришек-”домушников”,

устраивая шмон везде, куда возможно заглянуть и

проникнуть.

…Не доводите, пожалуйста, до этой унизительной

стадии наших крылатых единопланетян и начинайте

мастерить кормушки.

Лучше это делать в разгар листопада.

Поэт тоже поощряет нас на это доброе дело:

Не богаты их корма,

Горсть зерна нужна,

Горсть одна –

И не страшна

Будет им зима.

Кормушка – вещица нехитрая. Под нее

иногда приспосабливают даже обыкновенный

пакетик из-под молока. Такая тоже сгодится.

Кормушку не принято вывешивать под музыку.

Деяние это во многом личное, схожее с исповедью.

Оно столь же необходимо птицам, сколь и нам самим,

ибо приносит очищение совести и благотворение

души поступком.

…Серым, не очень уютным утром, мотавшим концы

голых берез, я открыл свое кафе для птичьего

посещения. Как водится, по случаю открытия

предлагалось самое разнообразное меню, была даже

тертая морковка, но главенствовал все же полевой

подсолнечник, вытеребленный из выспевших

кругляшей.

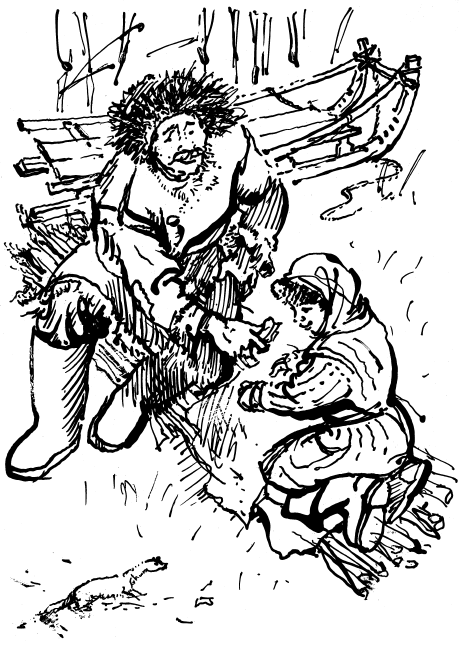

Так знаменательно совпало, что это предзимнее

утро явилось началом для почитаемого в святцах

Зиновия-Синичника, покровителя всех зимующих

птиц. В старинных книгах его изображали с горстью

зерен на протянутой ладони – совсем как у

Александра Яшина: “Горсть одна – и не страшна

будет им зима”. Пока я заправлял кормушку, с

балкона был слышен благовест Сергиевского

собора…

Печатается в сокращении

Ваше мнение

Мы будем благодарны, если Вы найдете время

высказать свое мнение о данной статье, свое

впечатление от нее. Спасибо.

«Первое сентября»

Как-то прибирался я на книжных полках, приводил в порядок разновеликие и разноименные творения, скопившиеся за многие десятилетия. Иные давненько не брал в руки, хотя и по-прежнему любил ровно и преданно за одно только их существование. Попалась оранжевая книжка стихов Александра Яшина с памятной веткой рябины на обложке. Эта ветка служила как бы символом, смысловым знаком всей его горьковатой и обнаженной поэзии. Разломил книгу наугад, в случайном месте, и вот открылись строчки, словно завещанные ушедшим поэтом:

Покормите птиц зимой,

Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо.

А ниже звучит и вовсе моляще:

Сколько гибнет их – не счесть…

Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть

И для птиц тепло.

Право, достал, достал меня Яшин этой своей тревогой, будто больно пнул мою совесть, умиротворившуюся было тихим сентябрьским деньком.

Не закрывая книги, я подошел к окну. А там исподволь уже делалось вот что: за минувшее лето уличные березки своими верхними побегами дотянулись до моего балкона на пятом этаже. Концевые листочки еще по-летнему весело и беспечно полоскались друг перед дружкой: «Я так могу, а я так умею!» Но первые утренники уже пометили их обманной лимонной нежностью, определив срок, когда порыв близкой невзгоды бросит их под ноги прохожих или вовсе унесет невесть куда.

А давно ли над этими березовыми вершинками с ликующим визгом проносились вставшие на крыло молодые стрижи, иногда в азарте и юной неловкости задевавшие бельевые прищепки на балконе, которые и сами походили на вилохвостых ласточек, присевших передохнуть на протянутые веревки.

Стрижи исчезли в самый день яблочного Спаса, когда в соседнем школьном саду еще дозревали, багряно полосатели отяжелевшие штрифели, аромат которых в открытое окно опахал и мой письменный стол, отчего казалось, будто лето остановилось в своем необратимом благоденствии. Но как раз в этом голубом августовском безвременье внезапно обломившаяся тишина повисла гнетущей пустотой и неуютом. Нас всегда смущает всякое прикосновение времени, его рокового перста. Неожиданный отлет стрижей и был знаковым предвестником надвигавшихся перемен, а мы, пребывая в ложном ожидании грядущей вечности, не всегда горазды уловить эти вкрадчивые перемены.

А между тем в легком перистом небе уже заходили предзимними кругами хороводы повзрослевших грачей. Они кружили высоко, на пределе своих возможностей, почти без взмахов, распластавшись крылами. Их гортанный переклик едва долетал из поднебесья. Грачи предавались доступной им радости своего бытия, взмыв над неприютной и всегда враждебной землей, на которой приходилось пребывать озираясь, а крылья держать наготове, будто взведенные курки. Эта радость кружения была выше радости сытости и покоя, потому что приходила вместе с чувством свободы. С бывалыми, умудренными птицами кружил молодняк, обучавшийся лету – крутым виражам и захватывающему скольжению с посвистом ветра в упругом, молодом пере. Должно быть, каждый взлетевший впервые испытывал ликующую гордость от ощущения себя птицей, не ведающей, что ждет ее там, внизу, когда вскоре земля окутается снегом и грянут цепенящие морозы.

Синицы объявились прилюдно только с первой прохладой. Они не попадались на глаза все минувшее лето, и даже не было слышно их тонко зинькающего голоса. В летнюю пору, поглощенные семейными хлопотами, они напрочь исчезали из виду и вели скрытную, неслышную жизнь в кронах окрестных деревьев, порой прямо у нас над головой. Да и до песен ли, до праздного ли мелькания, пока не оперятся, не поумнеют, не усвоят, что такое кошка, все десять, а то и пятнадцать голопузых пискунов? И каждый, едва только забрезжит свет, уже пуще другого разевает оранжевую глотку: дай, дай, дай! Вот и крутись, мать-синица, с утра до вечера: в гнездо с букашкой, из гнезда с какашкой… Сказано это не ради смешка. Если за оглоедами не убирать, то вскоре этим непотребством гнездо наполнится до крайнего предела.

Да и сами-то букашки – они ведь не на каждом кусте, не на всяком листе. Их еще и разыскать надобно да исхитриться поймать. Те ведь тоже умеют прятаться или притворяться не тем, что они есть. Да еще желательно, чтобы добыча была не кусача, не растопырена во все стороны. А то иная гусеница так устрашающе волосата, будто ерш для чистки бутылок, а малиновый клоп этак вонюч, что с души воротит. А пуще всего подавай им пауков, что развешивают свои тенета меж кустов и построек. Их брюшко наполнено уже готовой белковой кашицей, которую они сами высасывают из мягкотелых насекомых. Такой паучок для птенца сущее лакомство, за которое он готов выклевать глаз своему братцу и даже вытолкнуть из гнезда.

Все эти премудрости мамаше надо знать, чтобы не летать попусту, не носить в гнездо напраслину. В иной день до трехсот вылетов приходится совершать родителям в поисках завтраков, обедов и ужинов для своих ненасытных чад. А в иное благоприятное лето, не дав себе опомниться, собраться с новыми силами, синичья пара заводит новую кладку. И все начинается сызнова: туда-сюда, туда-сюда с рассвета до заката, без отгулов, без выходных. Поглядишь на эту птаху-кроху – в чем только душа держится: комочек перьев на тонюсеньких ножках да пара бусинок черных глаз, а какая материнская отвага, какое самопожертвование! А то бывает: папаша еще докармливает первый выводок, а синица-мать тут же, поблизости, в запасном гнезде, насиживает яички второго захода…

Наш великий классик Пушкин как-то не подумавши написал:

Птичка Божия не знает

Ни заботы, ни труда…

Ой ли, однако!

И все же напрашивается вопрос: зачем синице этак напрягаться, выбиваться из последних сил? Для чего заводить такую уйму выкормышей? В чем смысл такого самопожертвования?

А резон тот, что уж больно много этих милых, веселых, никогда не унывающих птичек погибает в лихие зимы. Из дюжины выращенных птенцов одолевают холода едва ли две-три синички. Оттого генетический механизм устроен таким образом, что синицы, дабы вовсе не сгинуть со свету, вынуждены выращивать потомство с большим запасом, как бы упреждая беспощадные зимние потери: хоть кто-нибудь да уцелеет… Такую жестокую дань они платят за то, чтобы не покидать свою родину, не искать чужого тепла и сытости, как делают иные, а еще для того, чтобы с первым дыханием весны оповестить округу своим веселым, вдохновенным треньканьем. Одолеть невзгоды и встретить желанную весну – надежду всего сущего в мире – воистину дорогого стоит!

И Александр Яшин напоминает нам об этой удивительной верности:

Разве можно забывать:

Улететь могли б,

Но остались зимовать

Заодно с людьми.

В предзимье каждый выводок начинает совершать кочевые облеты того участка, который достался ему как бы в родовое наследство. В соседнем школьном саду перепархивают синички одной семейки, тогда как насаждения нашего переулка – уже вотчина другого выводка. Всякое посягательство на чужую собственность пресекается строгим синичьим законом. Свои хорошо знают друг друга и ревностно следят, чтобы в их владения не залетали чужаки – особи без определенного места жительства или, по-нашему, – бомжи.

Садовый участок, конечно, побогаче, поукормистее уличного. Там растет десятка полтора фруктовых деревьев, в шершавой, растресканной коре которых много укромных затаек для всяких куколок и зимующих яичек. Кроме того, яблони имеют широко распростертую крону и не все листья опадают с похолоданием. От укусов насекомых под воздействием специальных ферментов эти листья сворачиваются в трубочки, фунтики и прочие пригодные упаковки, в которых и зимуют зародыши будущих вредителей. Но кроме яблонь и груш в саду много и чего другого: вишенника, смородины, непроходимой черноплодки и даже ломкой пустотелой бузины, из которой получаются отменные трубочки для стрельбы на уроках жеванной бумагой.

Владельцам же уличного участка скоротать зиму намного хлопотней. В их распоряжении всего-то несколько березок, парочка рябин, куст всегда пощипанной черемухи, костлявая неприютная акация, с которой даже собачата избегают общаться…

А еще разогнавшийся было в рост молодой каштан, этот лопоухий и простодушный верзила, которого вскоре и обрубили с одной стороны, чтобы не мешал телевизионной антенне. Впрочем, каштан у синиц не считался гостеприимным деревом: он рано сбрасывал свою квелую листву, в неприступных колючих плодах не заводится червоточины, а ветви его просты и незамысловаты для укрытия поживы.

Что и говорить: не велик и не густ лес в нашем переулке, всех его щедрот едва ли хватит, чтобы можно было десятку синиц безбедно скоротать предстоящую зиму.

Ну, допустим, в октябре, когда еще не вся листва опала, удается отыскать какое-никакое пропитание: глядишь, синяя муха села погреться на теплую, озаренную солнышком древесную кору и даже довольно потирает лапкой об лапку; а вот еще не нашел себе места для зимовки паучишка, торопко сучит-сучит свою паутинку, спешит спуститься на ней куда-то поукромней; а то и шальная бабочка, будто с похмелья, вдруг неловко затрепыхает своими цыганскими оборками над сладко, обманно повеявшей на нее черемухой. Но сколько понадобится усердия и сноровки, чтобы хотя бы раз в сутки склевать что-либо съедобное в промозглом, то сыплющем моросью, то секущем колючей крупкой ноябре? И сколь раз синичка с надеждой постучится в окно, завидев зелень на подоконнике? А в пугающем омертвелостью голых ветвей декабре? А в крутом, заиндевелом январе? А там еще и февраль – не подарок, и, считай, половина марта – не мед.

Каждый день стайка синичек из конца в конец облетает свой небогатый, задымленный автомобильными выхлопами уличный участок. Уже давно развернуты и обысканы подозрительно скрюченные листья, обследованы все трещины и щербатинки на каждом стволе, все развилки и надломы в кроне. Но все реже и ничтожней добыча, все чаще и неотвратимей пустые бескормные дни.

И вот, сколько ни старайся, сколь ни оглядывай уже много раз осмотренные места, наконец приходит то роковое время, когда ничего не нашедшая, окончательно выбившаяся из сил, голодная, мелко вздрагивающая птаха забивается в свое гнездовье, а то и просто в какую-нибудь застреху или поленницу дров, где столь же люто, как и снаружи, где по-нашему не включишь свет, не затопишь печку, не нальешь горячей воды в бутылку и не подсунешь ее под озябший бок и где, подобрав под себя одеревенелые, непослушные лапки и укрыв голову морозно шуршащими крыльями, забывается она в опасном беспамятстве. Так, едва вживе – каждую долгую ночь, которая в глухую пору начинается в пять часов вечера и тянется, терзая птаху лютостью, до девяти утра следующих суток. И каждый раз – без надежды, что эта ее ночлежка озарится для нее новым грядущим днем…

В безнадежную пору зимнего прозябания начинает рушиться порядок в синичьих семьях. Одни, отчаявшись, покидают родное урочище и принимаются скитаться по чужим местам – всегда гонимые и не принятые, другие пускаются обшаривать помойки, мусорные баки, всякие свалки и скопления мусора. Иные превращаются в профессиональных воришек-«домушников», устраивая шмон везде, куда возможно заглянуть и проникнуть, вплоть до плохо закрытой кастрюли с застывшим говяжьим борщом, выставленным хозяйкой на балкон вместо холодильника. А то и залазят в сетчатые авоськи, если там окажется курица, и даже внутрь выпотрошенной курицы.

Голодное, нищенское существование птиц (как и людей) нарушает свойственное им поведение. Шастанье по мусоркам и задворкам, случайные ночевки в закопченных расщелинах печных труб, в вентиляционных вытяжках и всяческих закутках, источающих самую малость тепла или хотя бы заслоняющих от ветра, со временем оборачиваются тем, что синицы утрачивают свою природную статность и привлекательность, от неопрятности бытия тускнеет, обтрепывается некогда нарядная одежка, приводить в порядок которую постепенно пропадает желание. Из прежних, ладно пригнанных рядков оперения часто выбиваются встрепанные, вывернутые наружу перышки, так и не заправленные снова вовнутрь, как бы сделала нормальная сытая синица. В эту зимнюю невзгоду появляются и просто бесхвостые синицы, не иначе как побывавшие в лапах таких же голодных и обездоленных наших прежних диванных мурлык, некогда мытых шампунем и пухово расчесанных гребнем.

Не доводите, пожалуйста, до этой унизительной стадии наших крылатых единопланетян и начинайте мастерить кормушки.

Лучше это делать в разгар листопада.

Поэт тоже поощряет нас на это доброе дело:

Не богаты их корма,

Горсть зерна нужна,

Горсть одна —

И не страшна

Будет им зима.

Кормушка – вещица нехитрая. Под нее иногда приспосабливают даже обыкновенный пакетик из-под молока. Такая тоже сгодится. А вообще-то: кормушки всякие важны, кормушки всякие нужны… Только не надо их путать с птичьими домиками для жилья. Конструкций таких домиков великое множество, по крайней мере на страницах всяческих изданий: от «Веселых картинок» до «Сада и огорода на вашем балконе». В иные годы пускаются конструировать птичьи коттеджи даже такие солидные органы, как «Труд» и «Сельская жизнь», а также многочисленные общества и организации, вплоть до любителей стрельбы по боровой и водоплавающей дичи. Устраиваются межрегиональные выставки и конкурсы на предмет «Чей дизайн лучше?» с вручением призов и почетных грамот. Правда, случается это всегда весной, когда приходит маревая теплынь и сочатся соком расковыренные березы, когда всем хорошо – и уцелевшим после зимы птицам, и особенно самим конструкторам: весна же! Пора сбросить надоевшее пальто и вволю позабавиться лазаньем по деревьям. В иных коллективах День птиц проводится даже под пиво и музыку.

После такой вдохновенной жилищной кампании в наших садах и рощах пернатых становится гораздо больше. Осчастливленные птицы, обзаводясь потомством, особенно не просчитывают, что с ними будет зимой. Устроители же веселого Дня птиц тоже не больно задумываются на сей печальный счет…

Кормушку не принято вывешивать под музыку. Деяние это во многом личное, схожее с исповедью. Оно столь же необходимо птицам, сколь и нам самим, ибо приносит очищение совести и благотворение души поступком. Выждав, когда в доме никого не остается, я принимаюсь мастерить, заведомо испытывая чувство внутреннего очищения и уважения к самому себе. В память об Александре Яковлевиче Яшине я вывешиваю кормушки вот уже несколько осеней. Придумки бывали всякие. Этой же осенью, в связи с появлением разных пластиков, я решил сделать по-новому. Первым делом я отпилил дощечку величиной с почтовый конверт. Она послужила донцем кормушки. А крышу я решил сделать из пластиковой бутылки, которые теперь есть в каждом доме, но, к сожалению, и не только там…

Ножницами я отрезал от бутылки донышко и воронковидную горловину. Остался пустотелый цилиндр, или, проще сказать, труба. Эту трубу я разрезал вдоль по одному боку, после чего края разреза прибил посылочными гвоздиками к большеньким сторонам дощечки-донца. Получился домик, похожий на фургон с округлой прозрачной крышей, сквозь которую будет хорошо видать, что делается внутри, – своего рода кафе-«стекляшка», где всякий на виду. Остается теперь с одной торцовой стороны прикрепить петельку для гвоздя, а с другой – веточку, можно с разветвлениями, так называемую присадку, на которую будут опускаться гости.

Свое изделие я повесил на вертикальном створе оконной рамы так, чтобы тюлевая штора скрывала меня своими узорами, зато я мог бы хорошо видеть все, что делается снаружи.

Однако, пока стоят еще погожие октябрьские деньки, заправлять кормушку едой не следует. Поспешное гостеприимство не пойдет на пользу птицам. Особенно молодым, еще не имеющим достаточного опыта добывать себе пропитание в естественных природных условиях. Многие зимующие птицы легко и быстро привыкают к кормушке и через день-другой запросто залетают в нее уже с наработанным проворством и бесцеремонностью, как к себе домой.

Но как неуютно и потерянно чувствуют они себя, если кормушка по каким-то причинам оказывается пуста: иссяк ли запас зерна или устроитель птичьей столовой отлучился на несколько дней в командировку, а то часом и занемог, слег в больницу и т. п. Раз-другой посетив опустевший закромок, бывалая синица вскоре переключается на прежний способ пропитания, принимается, хотя и без видимой охоты, рыскать в кронах деревьев.

Молодняк же продолжает настойчиво заглядывать в кормушку, особенно перед вечером, и на синичьих недоуменных мордашках проступает недавнее детское «дай, дай, дай!».

Ночевать впустую, не поевши, особенно в холодные ночи, – дело конечно, неприятное, а для синиц – и рисковое. Они, в отличие от медлительных и созерцательных воробьишек, не запасают жирка впрок. Да и у воробьев его – только-только про черный день. А у синицы и вовсе… Все съеденное, весь запас энергии она расходует на движение, на свою непоседливость. Эта исключительная подвижность и предприимчивость обеспечивает синицу пищей, а добытая пища гарантирует ей подвижность. Нет еды – нет и активного движения, нет движения – не будет и еды. А без одной из этих составляющих итог печален… Почти как и у многих людей, не накопивших валютного жира…

Первейшим птичьим кормом не так давно считалась конопля – эта малюсенькая кубышечка, наполовину состоящая из высокооктанового топлива, то есть растительного жира. Она являлась кормом всей клеточной пернатой живности: щеглов, чижиков, коноплянок, реполовов, зеленушек, овсянок… Некогда коноплю сеяли почти в каждом крестьянском хозяйстве. Из нее добывали прекрасное душистое масло, без которого блины не блины, заготавливали посконь для домашнего тканья, которое шло на рушники, скатерти и крестьянскую одежду. Если бы спросить, чем пахла тогдашняя Россия, то можно смело сказать: не антоновскими яблоками, не медами, не подмаренниками, а в первую очередь коноплей – полевой потаенной горечью отчей земли.

Но с некоторых пор это замечательное растение провинилось перед человечеством: злой умысел приноровился извлекать из него еще и вредоносные наркотики.

По этой причине я уже много лет не видел живой конопли, кажется, не стало ее зерен и в птичьих лавках.

Ныне коноплю заменил подсолнечник. Тоже прекрасный, калорийный корм, правда, доступный не всякой птице. Особенно так называемые «семечки», которыми торгуют тетки на перекрестках. После каления на сковороде их скорлупа обретает чрезмерную крепость. Надо видеть, сколько усилий приходится прилагать синице, чтобы вскрыть жесткое теткино семечко своим тоненьким и хрупким клювом. Иногда эта попытка не приводит к успеху и синица вынуждена ронять так и не расщепленное зернышко.

Лучший из подсолнечников – полевой, тот самый солнечный круг, когда он еще весь в обрамлении оранжевых лепестков, а сам его лик подернут рядками бронзовых соцветий. Но при одном условии, что он уже пребывает в стадии созревания: ядрышко налилось и сформировалось, а кожура еще не затвердела до древесной прочности. Такой подсолнышек для птиц – первое лакомство. Стоит только выставить его за окно, как все синицы округи – тут как тут! Видно, они еще издали чуют его острый, влекущий запах.

К сожалению, подсолнух «кругом» недолговечен, и если его не заготовить вовремя, то приходится довольствоваться весовым зерном. Но отнюдь не поджаренным, не из бабушкиных полустаканчиков и бумажных фунтиков, которые у нас обычно покупают, идя в кинотеатр…

Можно предложить синичке ломтик свежего свиного сала величиной со школьный ластик. Только непременно несоленый! Ломтик прикрепляют мягкой проволочкой тут же, рядом с кормушкой, или даже на присадочной ветке. Синичка жадно набрасывается на него и долбит с таким азартом, особенно когда сало затвердеет на морозе, что стук ее клюва слышен даже в комнате.

Все это – любимая синичья еда. Но в кормушку можно засыпать также и обыкновенное пшено, льняное семя, вышелушенный репейник, сечку гречи и просто хлебные крошки, словом, все, что окажется под рукой. И хотя по причине своих пищеварительных особенностей синица не расположена к «постной» пище, зато на такое разнообразное угощение могут пожаловать и другие окрестные обитатели, в первую очередь дворовые воробьишки. Они ведь тоже птахи и тоже жестоко страдают зимней порой! Недаром сказано: синица – воробью сестрица.

Серым, не очень уютным утром, мотавшим концы голых берез, я открыл свое кафе для птичьего посещения. Как водится, по случаю открытия предлагалось самое разнообразное меню, была даже тертая морковка, но главенствовал все же полевой подсолнечник, вытеребленный из выспевших кругляшей.

Так знаменательно совпало, что это предзимнее утро явилось началом для почитаемого в святцах Зиновия-Синичника, покровителя всех зимующих птиц. В старинных книгах его изображали с горстью зерен на протянутой ладони – совсем как у Александра Яшина: «Горсть одна – и не страшна будет им зима». Пока я заправлял кормушку, с балкона был слышен благовест Сергиевского собора, призывавший верующих к молитве и добрым делам.

Синичка будто ждала в гуще берез, пока я затворю за собой дверь, и тут же объявилась на железном урезе балкона. Это оказался сам птах, возможно даже, что глава уличного синичьего клана! Ну хорош, хорош, пострел! Бодр, свеж, подтянут. Белый стоячий воротничок подпирает округлые щечки; атласный шейный платок небрежно выпущен поверх горчичного чичиковского жилета; отменного кроя зеленый фрак с черными фалдами чудо как впору: нигде ни лишней складочки, ни пустяшного зажимчика. На рукавах – всё шевроны, шевроны, как бы служебные знаки отличия. А черные глазки, что буравцы – так и шьют, так и сверлят. Перед таким красавцем не то что горсть семечек веером рассыплешь, а и все карманы повывернешь.

Птах пошустрил глазами направо-налево, бочком-бочком проскакал по балконному перильцу поближе к заведению и вдруг легким спорхом перебросил себя на веточку-присадку. В один погляд он оценил строение, убедился, что все устроено без подвоха, и, не труся, не озираясь, с неспешным достоинством снял с ворошка самое верхнее подсолнечное семечко.

Расклевывать его тут же, принародно он себе не позволил, а слетел на соседнюю березу и только там, уединившись, принялся за утреннюю трапезу.

Но, разумеется, стук клюва по скорлупе не утаишь: тотчас поблизости, на соседних ветках, лимонно замелькала еще парочка синичек: «Ты что там делаешь?» После того как птах слетал за вторым семечком, те две сразу и сообразили: что и где дают.

И пошло, и замелькало: туда – сюда, туда – сюда. С дерева – на кормушку, с кормушки – на дерево.

Синицы никогда не едят скопом, как воробьи или голуби, не устраивают «кучу малу», а непременно чередуются. Так кормятся они и в природе, перепархивая с ветки на ветку на приличествующем расстоянии. Такая предупредительность объясняется тем, что их корм в естестве не бывает насыпом, а всегда нуждается в поиске. А для поиска нужно дать время. Оказывается, подобная деликатность рождается целесообразностью, полезной для всего клана.

Но зато сильный всегда ест первым, если пищи оказывается сразу много, как в нашем случае с кормушкой. И это тоже, в общем-то, синицам на пользу: для сохранения вида нужны крепкие особи, выстоявшие в борьбе за выживаемость.

Примерно то же самое ныне происходит и с нами, в пору нагой силы и бесправия, не правда ли? Что ж, дикая сила – она ведь на определенной стадии тоже участвует в становлении разума. А пока блага – не по закону, а по весьма условной совести. Самому же совестливому Бог подаст и упокоит.

Именно такая совестливая душа и объявилась на другой день у кормушки. Это оказалась синичка-лазоревка. Ну такая махотуля, такая кроха, меньше и выдумать нельзя. Что твой пуховой бубенчик на малышевой шапочке. А ведь тоже ежегодно высиживает по двенадцать – пятнадцать деток. А лазоревкой ее зовут за то, что много на ней голубых и лазоревых перышек и в крыльях, и в хвостике, и даже шапочка на ней не черная, как у обычных синиц, а нежно-голубая.

Сквозь штору вижу, что и ей хочется отведать подсолнушка, переминается на перильце, тянет головку, вострит крылышки, однако все ей боязно сунуться в синичью круговерть: враз затолкают, уронят наземь, а прав у нее никаких – чужая она, нездешняя, может, и не курская, и никто ее здесь не знает, даже не принимают за синицу. Теперь вот кочует, пробавляется чем придется, пробирается на юг до тех пор, пока будут встречаться деревья. Да вот запахло семечками, поди, останется тут на недельку, пока кормят…

Наконец выпал такой благовидный момент, когда на пороге кормушки никого не оказалось. Лазоревка, обмирая, шмыгнула вовнутрь фургончика-стекляшки, второпях схватила случайное семечко, оказавшееся пустым, еще больше сомлела от неудачи, выронила его долу, взамен ухватила другое, на ощупь полненькое, и, едва не столкнувшись в проходе с подлетевшей синицей, успевшей, однако, больно ущипнуть ее за голубую шапочку, с колотящимся сердцем, но счастливая, упорхнула на самую дальнюю березу, где и затерялась среди россыпи сережек.

А спустя еще день на суету синиц неожиданно прилетел поползень – прочно сложенный крепыш в простом, однотонном сюртуке без излишеств, с коротким и упористым хвостом. Он и в самом деле опирался на него при лазанье по стволам. Сразу видно – деловой, себе на уме господинчик. Ему б еще ряд пуговиц по белому брюшку. За синицами он всегда послеживает, будто пристав, ошиваясь поблизости, присматривая за ними то от комля, то с верхушки дерева, вися вниз головой. Все видит, хотя глаза и перевязаны черной тесьмой – так, для блезиру. Знает: коль синицы замельтешили, стало быть, обнаружили поживку. С долгим, крепким клювом, уверенный в своем праве, поползень не стал занимать очередь к закрому, а прямо так и плюхнулся откуда-то на присадку, упреждающе огласив: «Цит, цит!» – дескать, цыц у меня!

Синицы послушно разлетелись по березам. Подсолнечное семечко поползень расщелкнул без всякой долбежки, в один нажим, а кожуру ловко пустил по ветру. Еще раз подцепил черное семечко, так же мигом извлек из него белое ядрышко, мелькнувшее в клюве, но, узрев что-то неладное за оконной шторой, выкрикнув свое «цит, цит!», упорхнул восвояси.

Но ничего, впереди долгая зима, он, гордец, еще не раз прилетит.

Забавные минутки доставили мне местные воробьи. Все эти дни они, увлекшись вытеребливанием семян, мельтешили в путаных зарослях спорыша на соседнем стадионе и потому прошляпили открытие халявного «кафе», где все дают за здорово живешь. Набежавший фокстер выпугнул их из травы, и они с дождевым шумом расселись по нашим березам.

А дальше все просто: сначала один Чив слетел на балконную железку, потом рядом сел второй, и пошли нанизываться пушистым, неощипанным шашлычком – один к другому, один к другому – все восемь воробышей, оказавшихся в наличии на сей момент. Сидят рядком, словно и взаправду нанизанные на шампур: бок о бок, душа в душу, хитроватые, плутоватые пухлячки, в любой миг готовые смыться, глядят в восемь пар черных бисеринок, всё видят, всё примечают.

В отличие от синиц, промышляющих порознь, так сказать, рыночным способом, воробьишки предпочитают жить ватажкой: куда один, туда и все. У них вроде как социалистический метод хозяйствования: один ищет еду для всех, все – для одного. Этот артельный способ их вполне устраивает. Совсем как в песне: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

В ихней артели старшего нет, всем правит инициатива. Вот и теперь: кто-то из восьми, какой-то осмелевший Чив, первым нырнул под крышу «стекляшки». Тотчас и все остальные взметнулись тоже и принялись осаждать «кафе». Внутрь удалось протиснуться только половине, остальные пытались удержаться на крыше. Однако коготки не ухватывали скользкий пластик, и воробьишки кубарем сыпались с округлой кровли. Поднялись шум, гам, чивиканье, мельтешение крыльев. Неудачники забирались на спины сотоварищей, те отпихивались и щипались клювами.

И вдруг на фургончик грузно плюхнулся голубь – обыкновенный чердачный сизарь. Под его тяжестью кормушка скособочилась, так что посыпались и семечки, и пшено. Воробьишки – и те, что стиснуто клевали внутри, и те, кто суетился около, – все разом исчезли из виду.

Сизарь, подергивая маленькой оранжевоглазой головкой, несколько раз заглянул с крыши вовнутрь заведения, но по природной несмышленности так и не сообразил, как ему добраться до еды. Решив, что это все не про него, он перелетел на балконное перило, а с него, повернувшись вокруг себя, сронился вниз, на тротуар – к плевкам и окуркам.

И опять запорхали, замелькали синички.

Тем временем зима, эта подколодная змея, день ото дня все больше заглатывала лето, умерщвленное ненастьем и холодами, от которого остались лишь одиночные листья на деревьях да жухлые бархатцы на уличных газонах. И вот сегодня крутой ночной морозец льдистой повителью расписал мое окно, из которого больше не стало видно кормушки. Пришлось делать продых, этакий круглый зрачок в морозных художествах минувшей ночи. Но и без того было видать, как за матовым узорочьем, поторапливаемые морозом, учащенно порхали озябшие синицы.

В обтаявшую продушину я и разглядел еще одну страждущую горемыку. Это была обычная желтозобая синька. Она нахохленно сидела на промерзшем железном периле балкона, как-то странно вздергивая плечиками, стараясь удержать крылья наподобие заглавной буквы «А». Из-под ее встрепанного брюшка омертвело высовывалась правая лапка с беспорядочно скрюченными серповидными коготками.

Я сразу уяснил себе причину этого ее странного подергивания крыльями, которые она всякий раз пыталась расставить пошире, чтобы опираться на них, будто на больничные костыли. Было ясно, что у нее осталась живой только одна левая ножка.

Что это: последствие удара коварной западни или мертвая хватка лавсановой петли, подстроенной каверзными ребятишками? Сотворившие это – теперь вот зрите свое злодеяние!

Синька перепорхнула на присадку и, помогая себе частыми взмахами крыльев, все же ухватила крайнее семечко. С ним она снова вернулась на балконное перило, где попыталась расклевать добычу. Но этого не получилось. Для успеха ей необходимо было удерживать подсолнечную зерновинку между обеих лапок, как делают это все нормальные синицы. Так что зернышко осталось нетронутым. Синька слетала на кормушку еще раз. Но и второе семечко тоже пришлось выронить. Она и в третий раз ухватила зернышко и улетела с ним на березовую ветку, надеясь, что там ей повезет. Но я-то уже понимал, что куда бы ни улетела она со своей добычей, теперь уже нигде и никогда хромоножке не расклевать неподатливую кожурку.

На другой день Синька объявилась снова. Но все ее попытки добыть желанное ядрышко оказались напрасными. Она пробовала даже ложиться на бок, чтобы освободившейся лапкой удерживать семечко. Но чтобы его расщепить, требовалась жесткая опора. На весу это никак не получалось.

В этот вечер, когда все остальные синицы заведомо разлетелись по своим ночлежкам, хромоножка еще долго согбенно сидела на холодном балконном закрайке, пока мороз снова не затянул окно веселой замысловатой ботвой.

С той поры Синька больше не появлялась на моем балконе. Где она теперь? Что с ней? Уж не полетела ли за сине море искать лучшую долю?..

На предстоящую неделю наметил себе два неотложных дела. Наперво – сходить за реку, пособирать всякого корму, какой еще был доступен: ольховых шишек, из которых после просушки можно натрясти съедобных крылаток; семян репейника, что под каждым забором; мелких черных зернинок огородной ширицы. Все еще гроздьями свисают винтокрылые семена клена – лакомство для снегирей. Однако эти осторожные северные гости редко слетают на кормушку, тем более если она вывешена не на открытом месте, скажем в саду или в парке, а приспособлена к жилому окну.

А вдруг снегирек и ко мне слетит? То-то будет праздник!

А второе дело – размножить на принтере стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц» и расклеить на видных местах.

Размножил и расклеил: у подъезда своего дома, на двери почтового отделения, на ближайшей автобусной остановке, возле кинотеатра «Юность», у входа в булочную, на аллеях «Парка пионеров», под навесом соседней школы и просто на фонарных столбах. И еще осталось сколько-то – для раздачи знакомым.

Недели через две, когда крыши домов, газоны и стволы деревьев припорошил неспешный снежок, отправился посмотреть окрест, как воздействовал Яшинский призыв, – ведь минувших двух недель с того дня, как я расклеил стихотворение, вполне достаточно тому, кого оно растревожило, всколыхнуло душу, чтобы смастерить и вывесить кормушку.

Перво-наперво обошел по периметру наш двухсотвосемнадцатиквартирный дом-громадину – нигде ничего, ни одной кормушки. Только возле моей, как и прежде, перепархивали воробьи и синицы.

На соседнем строении тоже ничего. Оглядел дом напротив – пусто. Не обнаружил я свежесколоченных кормушек ни в школьном саду, перед окнами гимназии, в которых иногда видно, как повзрослевшие старшеклассники в замечательных нарядах учатся прекрасному – пластичности бальных вальсов и мазурок…

Уныло и голо оказалось и на аллеях «Парка пионеров», где кто-то по дикости ума совсем недавно перебил ноги скульптурной лани, а гипсовому кенгуру отшиб оба уха…

Горько и одиноко после всего этого, тем горше, что заключительные строчки яшинского стихотворения звучат так:

Приучите птиц в мороз

К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось

Нам встречать весну.

Но надежда умирает последней. Вдруг вижу на автобусной остановке давнего своего знакомого – тонкого, прогрессирующего живописца, приверженца Сальвадора Дали.

Обрадованно пожав его руку, я извлек из бокового кармана куртки листок с яшинским стихотворением.

– Слушай, на, почитай!

– А что такое? – он был чем-то радостно озабочен и взял листок отстраненно, двумя пальцами, как обузу.

– От души написано… – вдохновенно пояснил я.

– Покор… Покормите птиц, – машинально произнес он заголовок и тут же протянул листок обратно.

– Да ты почитай, почитай! – настаивал я, возвращая бумажку.

– А-а! Некогда мне их кормить! – отвел он листок, а заодно и меня тоже. – Еду я, уезжаю… Уже билет на руках.

– И куда?

– За океан… – махнул он куда-то в сторону. – Теперь там птиц кормить буду… – И, усмехнувшись, добавил: – И сам кормиться…

* * *

И еще одно благое дельце надо было довести до ума… Уже давно собирался заиметь стапелию, дающую удивительные цветы, похожие на золотые ордена Славы. Отводок мне обещали. Надо было только приготовить горшочек с подходящей землей.

Вспомнилось, что еще летом набрал хорошей зернистой земли из кротового выброса. Хранилась она на балконе в резиновом четырехгранном ведерке, предназначенном для шоферского обихода.

Заглянул в кромешную глубину, а там, на черной, уже, должно, промерзлой земле, зеленоватым отливом мерцала какая-то птаха. Она лежала ничком, уткнувшись клювом в почву, широко, из угла в угол, распахнув крылья. По скрюченной лапке, торчавшей из-под правого крыла, я узнал в ней хромоножку Синьку, так и не склевавшую ни единого подсолнечного семечка. Этой распахнутостью крыльев, обнимавших квадрат луговой земли, Синька как бы олицетворяла яшинское:

Улететь могли б,

Но остались зимовать

Заодно с людьми…

Как-то прибирался я на книжных полках, приводил в порядок разновеликие и разноименные творения, скопившиеся за многие десятилетия. Иные давненько не брал в руки, хотя по-прежнему и любил ровно и преданно за одно только их существование. Попалась оранжевая книжка стихов Александра Яшина с памятной веткой рябины на обложке. Эта ветка служила как бы символом, смысловым знаком всей его горьковатой и обнаженной поэзии. Разломил книгу наугад, в случайном месте, и вот открылись строчки, словно завещанные ушедшим поэтом: Покормите птиц зимой, Пусть со всех концов К вам слетятся, как домой, Стайки на крыльцо. А ниже звучит и вовсе моляще: Сколько гибнет их не счесть, Видеть тяжело. А ведь в нашем сердце есть И для птиц тепло. Право, достал, достал меня Яшин этой своей тревогой, будто больно пнул мою совесть, умиротворившуюся было тихим сентябрьским деньком. Не закрывая книги я подошел к окну. А там исподволь уже делалось вот что: за минувшее лето уличные березки своими верхними побегами дотянулись до моего балкона на пятом этаже. Концевые листочки еще по-летнему весело и беспечно полоскались друг перед дружкой: «Я так могу, а я так умею!» Но первые утренники уже пометили их обманной лимонной нежностью, определив последний срок, когда порыв близкой невзгоды бросит их под ноги прохожих или вовсе унесет невесть куда. А давно ли над этими березовыми вершинками с ликующим визгом проносились вставшие на крыло молодые стрижи, иногда в азарте и юной неловкости задевавшие бельевые прищепки на балконе, которые и сами походили на вилохвостых ласточек, присевших передохнуть на протянутые веревки. Стрижи исчезли в самый день яблочного Спаса, когда в соседнем школьном саду еще дозревали, багряно полосатели отяжелевшие штрифели, аромат которых в открытое окно опахал и мой письменный стол, отчего казалось, будто лето остановилось в своем необратимом благоденствии. Но как раз в этом голубом августовском безвременье внезапно обломившаяся тишина повисла гнетущей пустотой и неуютом. Нас всегда смущает всякое прикосновение времени, его рокового перста. Неожиданный отлет стрижей и был знаковым предвестником надвигавшихся перемен, к которым мы, пребывая в обманном ожидании грядущей вечности, не всегда горазды уловить эти вкрадчивые перемены. А между тем в легком перистом небе уже заходили предзимними кругами хороводы повзрослевших грачей. Они кружили высоко, на пределе своих возможностей, почти без взмахов, распластавшись крылами. Их гортанный переклик едва долетал из поднебесья. Грачи предавались доступной им радости своего бытия. Взмыв над неприютной и всегда враждебной землей, на которой приходилось пребывать озираясь, а крылья держать наготове, будто взведенные курки. Эта радость кружения была выше радости сытости и покоя, потому что приходила вместе с чувством свободы. С бывалыми, умудренными птицами кружил молодняк, обучавшийся лету — крутым виражам и захватывающему скольжению с посвистом ветра в упругом молодом пере. Должно быть каждый взлетевший впервые испытывал ликующую гордость от ощущения себя птицей, но еще не ведающий, что ждет его там, внизу, когда вскоре земля окутается снегом и грянут цепенящие морозы. Синицы объявились прилюдно только с первой прохладой. Они не попадались на глаза все минувшее лето, и даже не было слышно их тонко зинькающего голоса. В летнюю пору, поглощенные семейными хлопотами, они напрочь исчезали из виду и вели скрытную неслышную жизнь в кронах окрестных деревьев, порой прямо над головой. Да и до песен ли, до праздного ли мелькания, пока не оперятся, не поумнеют, не усвоят, что такое кошка, все десять, а то и пятнадцать голопузых пискунов. И каждый, едва только забрезжит свет, уже вперед другого разевает оранжевую глотку: дай, дай, дай! Вот и крутись, мать-синица с утра до вечера, в гнездо с букашкой, из гнезда с какашкой… Сказано это не ради смешка. Если за оглоедами не убирать, то вскоре этим добром гнездо наполнится до крайнего предела. Да и сами-то букашки — они ведь не на каждом кусте, не на всяком листе. Их еще и разыскать надобно, да нахитриться поймать. Те ведь тоже умеют прятаться или притворятся не тем, что они есть. Да еще желательно, чтобы добыча была не кусача, не растопырена во все стороны. А то гусеница так устрашающе волосата, будто ерш для чистки бутылок, а малиновый клоп этак вонюч, что с души воротит. А пуще всего подавай им пауков, что развешивают свои тенета меж кустов и построек. Их брюшко наполнено уже готовой белковой кашицей, которую они сами высасывают из мягкотелых насекомых. Такой паучок для птенца сущее лакомство, за которое он готов выклевать глаз своему братцу и даже вытолкнуть из гнезда. Все эти премудрости мамаше надо знать, чтобы не летать попусту, не носить в гнездо непотребное. В иной день до трехсот вылетов приходится совершать родителям в поисках завтраков, обедов и ужинов для своих ненасытных чад. А в иное благоприятное лето, не дав себе опомниться, собраться с новыми силами, синичья пара заводит новую кладку. И все начинается сызнова: туда-сюда, туда-сюда с рассвета до заката, без отгулов, без выходных. Поглядишь на эту птаху-кроху — в чем только душа держится: комочек перьев на тонюсеньких ножках, да пара бусинок черных глаз, а какая материнская отвага, какое самопожертвование! А то бывает: папаша еще докармливает первый выводок, а синица-мать тут же, поблизости в запасном гнезде насиживает яички второго захода… Наш великий классик Пушкин как-то не подумавши написал: Птичка Божия не знает Ни заботы, ни труда… Ой ли, однако! И все же напрашивается вопрос: зачем синице этак напрягаться, выбиваться из последних сил? Для чего заводить такую уйму выкормышей? В чем смысл такого самопожертвования? А резон тот, что уж больно много этих милых, веселых, никогда не унывающих птичек погибает в лихие зимы. Из дюжины выращенных птенцов одолевает холода едва ли две-три синички. Оттого генетический механизм устроен таким образом, что синицы, дабы вовсе не сгинуть со свету, вынуждены выращивать потомство с большим запасом, как бы упреждая беспощадные зимние потери: хоть кто-нибудь да уцелеет… Такую жестокую дань они платят за то, чтобы не покидать свою родину, не искать чужого тепла и сытости, как делают иные, а еще для того, чтобы с первым дыханием весны оповестить округу своим веселым, вдохновенным треньканьем. Одолеть невзгоды и встретить желанную весну — надежду всего сущего в мире — воистину дорогого стоит! И Александр Яшин напоминает нам об этой удивительной верности: Разве можно забывать: Улететь могли б, Но остались зимовать Заодно с людьми. В предзимье каждый выводок начинает кочевые облеты того участка, который достался ему как бы в родовое наследство. В соседнем школьном саду перепархивают синички одной семейки, тогда как насаждения нашего переулка уже вотчина другого выводка. Всякое посягательство на чужую собственность пресекается строгим синичьим законом. Свои хорошо знают друг друга и ревностно следят, чтобы в их владения не залетали чужаки — особи без определенного места жительства, или, по-нашему, — бомжи. Садовый участок, конечно, побогаче, поукормистее уличного. Там растут десятка полтора фруктовых деревьев, в шершавой, растресканной коре которых много укромных затаек для всяких куколок и зимующих яичек. Кроме того, яблони имеют широко распростертую крону, к тому же не все листья опадают с похолоданием, а есть и такие, которые от укусов насекомых, под воздействием специальных ферментов сворачиваются в трубочки, фунтики и прочие пригодные упаковки, в которых и зимуют зародыши будущих вредителей. Но кроме яблонь и груш, в саду много и чего другого: вишенника, смородины, непроходимой черноплодки и даже ломкой пустотелой бузины, из которой получаются отменные трубочки для стрельбы на уроках жеваной бумагой. Но и в этой ватной пустотелости тоже кто-то зимует. Однако это уже по части поползней и дятлов. Правда, синички слишком хрупки, чтобы совладать даже с бузиной. Владельцам же уличного участка скоротать зиму намного хлопотней. В их распоряжении всего-то несколько березок, парочка рябин, куст всегда пощипанной черемухи, костлявая неприятная акация, с которой даже собачата избегают общаться… А еще разогнавшийся было в рост молодой каштан, этот лопоухий и простодушный верзила, которого вскоре и обрубили с одной стороны, чтобы не мешал телевизионной антенне. Впрочем, каштан у синиц не считался гостеприимным деревом: он рано сбрасывал свою квелую листву, в неприступных колючих плодах не заводится червоточины, а ветви его просты и незамысловаты, для укрытия поживы. Что и говорить: не велик и не густ лес в нашем переулке, всех его щедрот едва ли хватит, чтобы можно было десятку синиц безбедно скоротать предстоящую зиму. Ну, допустим, в октябре, с его нередкими левитановскими деньками, когда еще не вся листва опала, удается отыскать какое-никакое пропитание: глядишь, синяя муха села погреться на теплую озаренную солнышком древесную кору и даже довольно потирает лапкой об лапку; а вот еще не нашел себе места для зимовки паучишка, торопко сучит-сучит свою паутинку, спешит спуститься на ней куда-то поукромней, а то и шальная бабочка, будто пьяная, вдруг затрепыхает своими цыганскими оборками над сладко, обманно повеявшим на нее кустом черемухи. Но сколько понадобится усердия и сноровки, чтобы хотя бы раз в сутки склевать что-либо съедобное в промозглом, то сыплющим моросью, то секущем колючей крупкой ноябре? Даже все шляпки гвоздей на заборах, принятые за мух, были опробованы в отчаянии. И сколь раз с надеждой синичка стучится в окно, завидев зелень на подоконнике? А в пугающем стуком голых ветвей декабре? А в крутом, заиндевелом январе? А там еще и февраль — не подарок, и, считай, половина марта не мед. Каждый день стайка синичек из конца в конец облетает свой небогатый, задымленный выхлопами уличный участок. Уже давно развернуты и обысканы подозрительно скрюченные листья, обследованы все трещины и щербатинки на каждом стволе, все развилки и надломы в кроне. Но все реже и ничтожней добыча, все чаще и неотвратимей пустые бескормные дни. И вот, сколько ни старайся, сколь ни оглядывай уже много раз осмотренные места, наконец приходит то роковое время, когда ничего не нашедшая, окончательно выбившаяся из сил, голодная, мелко вздрагивающая птаха забивается в свое гнездовье, а то и просто в какую-нибудь застреху или поленицу дров, где столь же люто, как и снаружи, где, по-нашему, не включишь свет, не затопишь печку, не нальешь горячей воды в бутылку и не подсунешь ее под озябший бок и где, подобрав под себя одеревенелые, непослушные лапки и укрыв голову морозно шуршащими крыльями, забывается в опасном беспамятстве, за которым уже может ничего и не быть… Так, едва вживе — каждую долгую ночь, которая в глухую пору начинается в пять часов вечера и тянется, терзая птаху лютостью, до девяти утра следующих суток. И каждый раз — без надежды, что эта ее ночлежка озарится для нее новым грядущим днем… В безнадежную пору зимнего противостояния начинает рушиться порядок в синичьих семьях. Одни, отчаявшись, покидают родное урочище и принимаются скитаться по чужим местам — всегда гонимые и не принятые другими. Оставшиеся дома впадают в деградацию, пускаются обшаривать помойки, мусорные баки, всякие свалки и скопления мусора. Иные превращаются в профессиональных воришек, обшаривая балконы и все, куда возможно заглянуть и проникнуть, до кастрюли с застывшим говяжьим борщем, выставленной хозяйкой на балкон вместо холодильника, залазят в сетчатые авоськи, если там окажется курица, и даже в саму выпотрошенную курицу. Голодное, нищенское существование птиц (как и людей) нарушает свойственное им поведение. Шастанье по мусоркам и задворкам, случайные ночевки в закопченых расщелинах печных труб, в вентиляционных вытяжках и всяческих закутках, источающих самую малость тепла или хотя бы заслоняющих от ветра или пороши, со временем оборачиваются тем, что синицы утрачивают свою природную статность и привлекательность, от неопрятности бытия тускнеет обтрепывается некогда нарядная одежа, приводить в порядок которую постепенно пропадает желание, белые щечки, напоминавшие отвернутый накрахмаленный воротничок, становятся чумазыми, желтая безрукавка делается тусклой и серой, без праздничной золотистости в каждом перышке, а зеленоватая спинка обретает невзрачный шинельный цвет. Из прежних ладно пригнанных рядков оперения часто выбиваются встрепанные, вывернутые наружу перышки, так и оставленные торчать и не заправленные снова вовнутрь, как бы сделала нормальная синица, почитательница внешнего лоска и аккуратности. Как раз в эту зимнюю невзгоду появляются и просто бесхвостые синицы не иначе как побывавшие в лапах таких же голодных и обездоленных наших прежних диванных мурлык, некогда мытых шампунем и пухово расчесанных гребнем. Не доводите, пожалуйста, до этой унизительной стадии наших крылатых единопланетян и начинайте мастерить кормушки. Лучше это делать в разгар листопада. Поэт тоже поощряет нас на это доброе дело: Не богаты их корма, Горсть зерна нужна, Горсть одна — И не страшна Будет им зима. Кормушка — вещица нехитрая. Под нее иногда приспосабливают даже обыкновенный пакетик из-под молока. Такая тоже сгодится. А вообще-то: кормушки всякие важны, кормушки всякие нужны… Только не надо их путать с птичьими домиками для жилья. Конструкций таких домиков великое множество, по крайней мере, на страницах всяческих изданий: от «Веселых картинок» до «Сада и огорода на вашем балконе». В иные годы пускаются конструировать птичьи коттеджи даже такие солидные органы, как «Труд» и «Сельская жизнь», а также многочисленные общества и организации, вплоть до любителей стрельбы по боровой и водоплавающей дичи, устраиваются межрегиональные выставки и конкурсы на предмет «Чей дизайн лучше?» с вручением призов и почетных грамот. Правда, случается это всегда весной, когда приходит маревая теплынь и сочатся соком расковыренные березы, когда всем хорошо — и уцелевшим после зимы птицам и особенно самим конструкторам: весна же! Пора сбросить надоевшее пальто и вволю позабавиться лазаньем по деревьям, в иных коллективах даже под пиво и музыку. После такой вдохновенной жилищной кампании в наших садах и рощах несомненно пернатых становится гораздо больше. Осчастливленные птицы, обзаводясь потомством, особенно не просчитывают, что с ним будет зимой. Устроители веселого Дня птиц тоже не больно задумываются на сей печальный счет… Кормушку не принято вывешивать под музыку. Деяние это во многом личное, схожее с исповедью. Оно столь же необходимо птицам, сколь и нам самим, ибо приносит очищение совести и благотворение души поступком. Поэтому, выждав, когда в доме никого не остается, я принимаюсь мастерить, заведомо испытывая чувство внутреннего очищения и уважения к самому себе. Вот уже несколько осеней я делаю кормушки одной и той же полюбившейся конструкции. У прежних тускнеет пластиковая кровля, становится неудобной для наблюдения. Первым делом я отпиливаю дощечку величиной с почтовый конверт. Она послужит донцем кормушки. А крышу я делаю из пластиковой бутылки, которые теперь есть в каждом доме, но, к сожалению, и не только там… Ножницами я отрезаю от бутылки донышко и воронковидную горловину. Остается пустотелый цилиндр или проще сказать — труба. Эту-то трубу я разрезаю вдоль по одному боку, после чего края разреза прибиваю посылочными гвоздиками к большеньким сторонам дощечки-донца. Получается домик, похожий на фургон с округлой прозрачной крышей, сквозь которую будет хорошо видать, что делается внутри, — своего рода кафе-стекляшка, где всякий на виду, с той разницей, что вместо обычных уличных посетителей, сюда станут не заходить, а залетать окрестные птицы, чтобы в затишке отдышаться от стужи и малость подкрепиться. Остается теперь с одной торцевой стороны прикрепить петельку для гвоздя, а с другой — веточку, можно с разветвлениями — так называемую присядку, на которую будут опускаться гости. Свое изделие я повесил на вертикальном створе оконной рамы так, чтобы тюлевая штора скрывала меня своими узорами, зато я мог хорошо видеть все, что делается снаружи. Однако пока стоят еще погожие октябрьские деньки, заправлять кормушку едой не следует. Поспешное гостеприимство не пойдет на пользу птицам. Особенно молодым, еще не имеющим достаточного опыта добывать себе пропитание в естественных природных условиях. Многие зимующие птицы легко и быстро привыкают к кормушке и уже через день-другой запросто залетают в нее уже с наработанным проворством и церемонностью, как к себе домой. Но зато как не уютно и потеряно чувствуют они себя, если кормушка по каким-то причинам оказывалась пуста: иссяк ли запас зерна или устроитель птичьей столовой отлучился на несколько дней в командировку, а то часом и занемог, слег в больницу и т.п. Раз-другой, посетив опустевший закромок, бывалая синица вскоре переключается на прежний способ пропитания, принимается, хотя и без видимой охоты, рыскать в кронах деревьев. Молодняк же продолжает настойчиво заглядывать в кормушку, особенно перед вечером, и на синичьих недоуменных мордашках проступает недавнее, детское «дай, дай, дай!». Ночевать впустую, не поевши, особенно в холодной ночи, — дело конечно, неприятное, а для синиц — и рисковое. Они, в отличие от медлительных и созерцательных воробьишек не запасают жирка впрок. Да и у воробьев его — только-только на черный день. А у синицы и вовсе… Все съеденное, весь запас энергии она расходует на движение, на свою непоседливость. Эта исключительная подвижность и предприимчивость обеспечивает синицу пищей, а добытая пища гарантирует ей подвижность. Нет еды — нет активного движения, нет движения — не будет и еды. А без одной из этих составляющих итог печален… Почти как и у многих людей, не накопивших валютного жира. Первейшим птичьим кормом не так давно считалась конопля — эта малюсенькая кубышечка, на половину состоящая из высокооктанового топлива, то есть растительного жира. Она являлась кормом всей клеточной перистой живности: щеглов, чижиков, коноплянок, реполовов, зеленушек и овсянок… Некогда коноплю сеяли почти в каждом крестьянском хозяйстве. Из нее добывали прекрасное душистое масло, без которого блины — не блины, заготавливали посконь для домашнего ткания, которое шло на рушники, скатерти и крестьянскую одежду. Если бы спросить, чем пахла тогдашняя Россия, то можно смело сказать: не антоновскими яблоками, не медами, не подмаренниками, а в первую очередь коноплей — полевой потаенной горечью отчей земли. Но с некоторых пор это замечательное растение провинилось перед человечеством: злой умысел приноровился извлекать из него еще и вредоносные наркотики. По этой причине я уже много лет не видел живой конопли, кажется, не стало ее зерен и в птичьих лавках. Ныне коноплю заменил подсолнечник. Тоже прекрасный калорийный корм, правда, доступный не всякой птице. Особенно так называемые семечки, которыми торгуют тетки на перекрестках. После каления на сковороде их скорлупа обретает чрезмерную крепость. Надо видеть сколько усилий приходится прилагать синице, чтобы вскрыть жесткое теткино семечко своим тоненьким и хрупким клювом. Иногда эта попытка не приводит к успеху, и синица вынуждена ронять так и не расщепленную кожуру. Лучший из подсолнечников — это полевой, тот самый солнечный круг, когда он еще весь в обрамлении оранжевых лепестков, а сам его лик подернут рядками бронзовых соцветий. Но при одном условии, что он уже пребывает в стадии созревания: ядрышко налилось и сформировалось, а кожура еще не затвердела до древесной прочности. Такой подсолнышек для птиц — первое лакомство. Стоит только выставить его за окно, как все синицы округи тут как тут! Видно, они еще издали чуют его острый, влекущий запах. К сожалению, подсолнух «кругом» недолговечен, и если его не заготовить вовремя, то приходится довольствоваться весовым зерном. Но отнюдь не поджаренным, не из бабушкиных полустаканчиков и бумажных фунтиков, которые у нас обычно покупают, идя в кинотеатр… Можно предложить синичке ломтик свежего свиного сала, величиной со школьный ластик. Только непременно несоленый! Ломтик прикрепляют мягкой проволочкой тут же, рядом с кормушкой или даже на присадочной ветке. Синичка жадно набрасывается на него и долбит с таким азартом, особенно когда сало затвердело на морозе, что стук ее клюва слышен даже в комнате. Все это — любимая синичья еда. Но в кормушку можно засыпать так же обыкновенное пшено, льняное семя, вышелушенный репейник, сечку гречи и просто хлебные крошки, словом все, что окажется под рукой. И хотя по причине своих пищеварительных особенностей синица не расположена к «постной» пище, зато на такое разнообразное угощение могут пожаловать и другие окрестные обитатели, в первую очередь дворовые воробьишки. Они ведь тоже птахи и тоже жестоко страдают зимней порой! Не даром сказано: синица — воробью сестрица. Серым, не очень уютным утром, мотавшим концы голых берез, я открыл свое кафе для птичьего посещения. Как водится, по случаю открытия предлагалось самое разнообразное меню, была даже тертая морковка, но главенствовал все же полевой подсолнечник, вытеребленный из выспевших кругляшей. Так знаменательно совпало, что это предзимнее утро явилось началом для почитаемого в святцах Зиновия-Синичника, покровителя всех зимующих птиц. В старинных книгах его изображали с горстью зерен на протянутой ладони — совсем, как у А. Яшина: «Горсть одна, и не страшна будет им зима». Пока я заправлял кормушку, с балкона был слышен благовест Сергиевского собора, призывавший верующих к молитве и добрым делам. Синичка будто ждала в гуще берез, пока я затворю за собой дверь, и тут же объявилась на железном урезе балкона. Это оказался сам птах, возможно даже, что голова уличного синичьего клана! Ну, хорош, хорош, пострел! Бодр, свеж, подтянут. Белый стоячий воротничок подпирает округлые щечки, атласный шейный платок небрежно выпущен поверх горчичного чичиковского жилета, отменного кроя зеленый фрак с черными фалдами чудо как сидит впору: нигде ни лишней складочки, ни пустяшного зажимчика. А на рукавах — все шевроны, шевроны — как бы служебные знаки отличия. А черные глазки что буравцы — так и шьют, так и сверлят. Перед таким красавцем не то, что горсть семечек веером рассыплешь, а и все карманы повывернешь. Птах пошустрил глазами направо-налево, бочком-бочком проскакал по балконному перильцу поближе к заведению, и вдруг легким впорхом перебросил себя на веточку-присадку. В один погляд он оценил строение, убедился, что все устроено без подвоха, и, не труся, не озираясь, с неспешным достоинством снял с ворошка самое верхнее подсолнечное семечко. Расклевывать его тут же, принародно он себе не позволил, а слетел на соседнюю березу и только там, уединившись, принялся за утреннюю трапезу. Но, разумеется, стук клюва по скорлупе не утаишь: тотчас поблизости, на соседних ветках, лимонно замелькала еще парочка синичек: «Ты что там делаешь?». После того, как Птах слетал за вторым семечком, те две сразу и сообразили: что и где дают. И пошло, и замелькало: туда-сюда. С дерева — на кормушку, с кормушки — на дерево. Синицы никогда не едят скопом, как воробьи или голуби, не устраивают «кучу-малу», а непременно чередуются. Так кормятся они и в природе, перепархивая с ветки на ветку на приличествующем расстоянии. Такая предупредительность объясняется тем, что их корм в естестве не бывает насыпом, а всегда нуждается в поиске. А для поиска нужно дать время. Оказывается, подобная деликатность рождается целесообразностью, полезной для всего клана. Но зато сильный всегда ест первым, если пищи оказывается сразу много, как в нашем случае с кормушкой. И это тоже в общем-то для синиц целесообразно: для сохранения вида нужны крепкие особи, выстоявшие в борьбе за выживаемость. Примерно то же самое ныне происходит и с нами, в пору нагой силы и бесправия, не правда ли? Что ж, дикая сила — она ведь на определенной стадии тоже участвует в становлении разума. А пока блага — не по закону, а по весьма условной совести. Самому же совестливому Бог подаст и упокоит. Именно такая совестливая душа и объявилась на другой день у кормушки. Это оказалась синичка-лазоревка. Ну такая махотуля, такая кроха, меньше и выдумать нельзя. Что твой пуховой бубенчик на малышовой шапочке. А ведь тоже ежегодно высиживает по двенадцать-пятнадцать деток. А лазоревкой ее зовут за то, что много на ней голубых и лазоревых перышек и в крыльях и в хвостике, и даже шапочка на ней не черная, как у обычных синиц, а нежно голубая. Сквозь штору вижу, что и ей хочется отведать подсолнушка, переминается на перильце, тянет головку, вострит крылышки, однако все боязно сунуться в синичью круговерть: враз затолкают, уронят наземь, а прав у нее никаких — чужая она, нездешняя, даже не курская, и никто ее здесь не знает, даже не принимают за синицу. Теперь вот кочует, пробавляется, чем придется, пробирается на юг до тех пор, пока будут встречаться деревья. Да вот запахло семечками, поди, останется тут на недельку, пока кормят… Наконец выпал такой благовидный момент, когда на пороге кормушки никого не оказалось. Лазоревка, обмирая, шмыгнула вовнутрь фургончика-стекляшки, второпях схватила случайное семечко, оказавшееся пустым, еще больше сомлела от неудачи, выронила его долу, взамен ухватила другое, на ощупь полненькое и едва не столкнувшись в проходе с подлетевшей синицей, успевшей однако больно ущипнуть за голубую шапочку, с колотящимся сердцем, но счастливая, упорхнула на самую дальнюю березу, где и затерялась среди мельтешащих сережек. А спустя еще день на суету синиц неожиданно прилетел поползень — прочно сложенный крепыш в простом, однотонном сюртуке без излишеств, с коротким и упористым хвостом. Он и в самом деле опирался на него при лазании по стволам. Сразу видно — деловой, себе на уме господинчик. Ему б еще ряд пуговиц по белому брюшку. За синицами он всегда послеживает, ошиваясь поблизости, присматривая за ними то от комля, то с верхушки дерева, вися вниз головой, будто пристав. Все видит, хотя глаза и перевязаны черной тесьмой — так, для близиру. Знает: коль синицы замельтешили, стало быть, обнаружили поживку. Уверенный в своем праве, с долгим, крепким клювом, поползень не стал занимать очередь к закрому, а прямо так и плюхнулся откуда-то с высока на присадку, упреждающе огласив: «Цит, цит!» — дескать, цыц у меня! Синицы послушно разлетелись по березам. Подсолнечное семечко поползень расщелкнул без всякой долбежки, в один нажим, а кожуру ловко пустил по ветру. Еще раз подцепил черное семечко, так же мигом извлек из него белое ядрышко, мелькнувшее в клюве, но, узрев что-то неладное за оконной шторой, выкрикнув свое «Цит, цит!», упорхнул восвояси. Но, ничего, впереди долгая зима, он, гордец, еще не раз прилетит. Забавные минутки доставили мне местные воробьи. Все эти дни они, увлекшись вытеребливанием семян, мельтешили в путаных зарослях спорыша на соседнем стадионе и потому прошляпили открытие халявного кафе, где все дают за здорово живешь. Набежавший фокстерьер выпугнул их из травы, и они с дождевым шумом расселись по нашим березам. А дальше все просто: сначала один Чив слетел на балконную железку, потом рядом сел второй, и пошли нанизываться пушистым, неощипанным шашлычком — один к другому, один к другому — все восемь воробышей, оказавшихся в наличии на сей момент. Сидят рядком, словно и взаправду нанизанные на шампур: бок о бок, душа в душу, хитроватые, плутоватые пухлячки, в любой миг готовые смыться, глядят в восемь пар черных бисеринок, все видят, все примечают. В отличие от синиц, промышляющих порознь, так сказать, рыночным способом, воробьишки предпочитают жить ватажкой: куда один, туда и все. У них вроде как социалистический метод хозяйствования: один ищет еду для всех, все — для одного. Этот артельный способ их вполне устраивает. Совсем как в песне: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке». В ихней артели старшего нет, всем правит инициатива. Вот и теперь: кто-то из восьми, какой-то осмелевший Чив первым нырнул под крышу «стекляшки». Тотчас и все остальные взметнулись тоже и принялись осаждать кафе. Внутрь удалось протиснуться только половине, остальные пытались удержаться на крыше. Однако коготки не ухватывали скользкий пластик, и воробьишки кубарем сыпались с округлой кровли. Поднялся шум, гам, чивиканье, мельтешение крыльев. Неудачники забирались на спины сотоварищей, те отпихивались и щипались клювами. И вдруг на фургончик грузно плюхнулся голубь — обыкновенный чердачный сизарь. Под его тяжестью кормушка скособочилась, так что посыпались и семечки, и пшено. Воробьишки — и те, что стиснуто клевали внутри, и те, кто суетился около — все разом исчезли из виду. Сизарь, подергивая маленькой оранжевоглазой головкой, несколько раз заглянул с крыши вовнутрь заведения, но по природной несмышлености так и не сообразил, как ему добраться до еды. Решив, что это все не про него, он перелетел на балконное перило, а с него, повернувшись вокруг себя, сронился вниз, на тротуар — к плевкам и окуркам. И опять запорхали, замелькали синички. Тем временем зима — эта подколодная змея, день ото дня все больше заглатывала лето умерщвленное ненастьем и холодами, от которого остались лишь одиночные листья на деревьях да жухлые бархотцы на уличных газонах. И вот сегодня крутой ночной морозец льдистой повителью расписал мои окна, от которой не стало видно кормушки. Пришлось делать продых, этакий круглый зрачок в морозных художествах минувшей ночи. Но и без того было заметно, как за матовым узорочьем, поторапливаемые морозом, учащенно порхали озябшие синицы. В обтаявшую продушину я и разглядел еще одну страждущую горемыку. Это была обычная желтозобая синька. Она нахохленно сидела на промерзшем железном периле балкона, как-то странно вздергивая плечиками, стараясь удержать крылья на подобие заглавной буквы «А». Из-под ее встрепанного брюшка омертвело высовывалась правая лапка с беспорядочно скрюченными серповидными коготками. Я сразу уяснил себе причину этого ее странного подергивания крыльями, которые она всякий раз пыталась расставить пошире, чтобы опираться на них, будто на больничные костыли. Было ясно, что у нее живой осталась только одна левая ножка. Что это: последствие удара коварной западни или мертвая хватка лавсановой петли, подстроенной каверзными ребятишками? Сотворили это — теперь вот зрите свое злодеяние! Синька перепорхнула на присадку и помогая себе частыми взмахами крыльев, ухватила семечко. С ним она снова вернулась на балконное перило, где попыталась расклевать добычу. Но этого не получилось. Для успеха ей необходимо было удерживать подсолнечную зерновинку между обеих лапок, как делают это все нормальные синицы. Но поскольку у Синьки рабочая лапка была одна, то ей пришлось бы или этой единственной лапкой зажимать семечко или же удерживать себя на краю балконного угольника. Тут или — или. Зернышко осталось нетронутым. Синька слетала на кормушку еще раз. Но и второе семечко тоже пришлось выронить. Она и в третий раз ухватила зернышко и улетела с ним на березовую ветку, надеясь, что там ей повезет больше. Но я-то уже понимал, что куда бы ни улетела она со своей добычей, теперь уже нигде и никогда хромоножке не расклевать неподатливую кожурку. На другой день Синька объявилась снова. Но все ее попытки добыть желанное ядрышко оказались напрасными. Она пробовала ложиться даже на бок, чтобы освободившейся лапкой удерживать семечко. Но чтобы его расщепить требовалась жесткая опора. Навесу это никак не получалось. В этот вечер, когда все остальные синицы заведомо разлетелись по своим ночлежкам, хромоножка еще согбенно сидела на холодном балконном закрайке, пока мороз снова не затянул окно веселой замысловатой ботвой. С той поры Синька больше не появлялась на моем балконе. Где она теперь? Что с ней? Уж не полетела ли за сине-море искать лучшую долю?.. viperson.ru

Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

А давайте заглянем в Даля, не раз он выручал в подобных запутанных делах. Читаем: «Камыш, тростник; болотное, дудочное, коленчатое растение. Ошибочно путают с рогозой, ситником и пр.» Видите: растение-то одно и то же, но его «ошибочно путают»… Уж само собой, не народ путает, не мои толмачи из деревни Толмачево (кстати, «толмач» по-тюркски – переводчик, посредник в языке), а те, кто занимается наукой в стороне от Буканова болота.

Но я отклонился от описания похода за камышом. А тем временем дедушка навалял его столько, что сам остановился и объявил, часто выдыхая клубы морозного пара:

– Ну, пока будя! Давай малость передохнем.

Признаться, мне уже давно наскучило таскать охапки, и я делал это уже без прежнего рвения, часто останавливался, зевал по сторонам и даже успел изгрызть дедушкин сухарик. Но дедушка не замечал моей наступившей лености или делал вид, что не замечал. Он оглядел меня всего и, сняв рукавицу, запястьем потрогал мои щеки.

– Не озяб?

– Нет…

– А ну помаши руками, погрейся! – Дедушка принялся высоко вскидывать разом обе руки и затем крест-накрест шлепать себя по бокам. – Вот так, вот так надо! – приговаривал он. – А ну, делай, делай так-то, погрейся!

Я и на самом деле не смерз нисколечко, но глядеть на дедушку было весело, и потому я тоже запрыгал, замахал руками.

– Ага, ага! – смеялся дедушка, прихлопывая большими шубными рукавицами, обшитыми синим сукном. – Ага! Поддай, братка, жару! Это мы так-то на царской войне. Мороз как прижмет, а ты на посту. Сапог о сапог колотишь. А то уж и мочи нет, стужа под шинелку начинает пробираться. Отставишь ружье, да и давай так-то руками махать да подпрыгивать. Ну как, теплее стало?

– Ага!

– Знай наперед, ежли когда озябнешь, – верное дело так вот ох лопаться.

Дедушка предугадал: пришлось, пришлось потом и нам на войне вот так же охлопываться… Пригодилась его наука.

Он расстелил поверх накошенного ворошка мешковину, достал из торбочки сало с хлебом, и мы сели перекусить.