Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Про Василия Ивановича

Из всего зверья, перебывавшего у Олены Даниловны за ее долгую жизнь, больше всего она любила, как я уже сказал, Василия Ивановича.

Про него она могла рассказывать часами – живо, с подробностями, и послушать ее, так на свете, честное слово, и среди людей-то не много таких умниц, как этот кот.

– А как же, – говорила Олена Даниловна, – бельчат по ночам кто у нас стерег? Разве кошачье это дело? Я начну кому рассказывать – врешь, бабка. А за грибами – слыхано, чтобы кот ходил? А Василий Иванович ходил. Да, да, да! Мы с Владимиром в лес – и он за нами. В сторонку отбежит: мяу-мяу. Иду, иду, Васенька. И так и знай: белый. Других грибов – козлят ли, моховиков – не признавал.

А пьяниц взять. Отец у нас, – Олена Даниловна так называла своего зятя, – с мокрым рылом родился. Иной раз домой придет – зашумит, а уж Василий Иванович ему лапой: не смей! А ежели еще пьянчуг-друзей приведет – беда! Готов глаза выцарапать…

– Бабушка, а расскажи, как Василий Иванович клубничку воровал, – подсказал Вовка.

Олена Даниловна затряслась от смеха.

– Было, было такое дело. Проштрафился у меня Василий Иванович…

Так начался один из многих рассказов про мудрого кота.

– С Амиком они этот номер выкинули. Собачка тутошная, песик – вон тех соседей.

Мы тогда приехали на дачу с Васенькой вдвоем – Владимира еще на свете не было. Ну, мне дела не занимать: кирку в руки и хоть весь день маши. А Василий Иванович, вижу, как не в себе, вроде как в растерянность впал. Ходит за мной да все мяу-мяу: где мы? Куда приехали? Городской, не приспособлен к природе.

Ну, я ему мозги вправляю: что же ты, говорю, Василий Иванович, все за мной да за мной? Куда это годится? У каждого в жизни свои интересы должны быть. – Тут Олена Даниловна бросила на внука один из своих воспитательских взглядов. – Самостоятельность, говорю, должна быть, – еще определеннее выразилась она. – А что же это получится, если все будем ходить друг за дружкой? Ты бы, говорю, хоть друзей-товарищей завел себе. Оглянись, говорю, хорошенько, есть тут кошачий народ.

Нет, со своим братом компанию не свел, а с Амиком снюхался. Тут, на углу, у них свиданья-то происходили. – Олена Даниловна указала на травянистую полевину за калиткой, густо расшитую белоголовыми ромашками. – Правда, Амик и к нам на дачу заходил, а Василий Иванович – нет. Гордость не позволяла: в гости не хожу. Хочешь – ты приходи ко мне, а не хошь – как хошь. Беда, важный был. Покамест Васильем Ивановичем да Васенькой не назовешь, и не откликнется. Ей-богу.

Ну, Амик, тот попроще был, голову высоко не нес. Все, смотришь, прибежит. Наш его встретит у калитки, обнюхает, а то и по травке покатает – тот песик вежливый, лапки кверху и ничего: катай себе на здоровье. А потом и до проказ дело дошло, из-под контроля вышли. – Олена Даниловна кивнула на каменный особняк за крепким высоким забором слева от своей дачи: – Вот у них, у тех куркулей, стали плантации проверять да клубничку выбирать.

– Кот и собака – клубничку?

– Ну. Форменными ворами стали. Потому что не теперь сказано: чужая ягода слаще. – Олена Даниловна сказала это и сразу же спохватилась, видимо вспомнив про свои воспитательские обязанности. – Да, да, – сурово поджала она губы, – бесконтрольность почувствовали. Решили, что все им можно. Я раз гляжу, где Василий Иванович, другой гляжу. Так все на глазах, все с Амиком со своим, а тут никоторого нет. Потом смотрю – чего трава у забора шевелится, а то они выкатывают. С налета. Амик бесхитростный, ничего в себе не держит: гав-гав, там, за забором, были. А мой-то даже не глядит на меня. Старый гусь, хитрющий – только головой водит да усами подергивает.

Ох, думаю, плутяга, погоди у меня, дознаюсь, что там делаешь, выведу тебя на чистую воду. А сама ничего уж не сказала: ни ласки, ни встряски. Как так и надо.

Ладно. На другой день я начеку. Затаилась за кустом, поджидаю ихнюю встречу. А они встретились, обнюхали друг друга да не долго думая – к забору. Впереди Василий Иванович, сзади Амик. Привычное дело! Не первый раз занимаются – в траве у них уж тропка своя протоптана.

Вот к забору-то они подошли, и я за ними. Батюшки! Василий-то Иванович у меня на грядке клубничку кушает, а Амик где? А Амик в дозоре – на дорожке сидит да на дом посматривает.

– Ну уж и посматривает?

– Вот те Бог! – со всей серьезностью побожилась Олена Даниловна. – Чистая правда!

– Бабушка, бабушка, дальше! – закричал возбужденно Вовка.

Вовка был уверен, что все дальнейшее сразит меня окончательно. И оно действительно сразило. Ну, а если и не сразило, то, во всяком случае, показалось совершенно неправдоподобным. Ибо дальше было вот что: Василий Иванович, скушав две-три ягодки – так именно выразилась Олена Даниловна, – уступил место Амику, а сам встал в дозор.

– Вот какой у нас ученый кот! – живо прокомментировал Вовка. – Как в «Руслане и Людмиле». Правда?

– Да, да, такой вот проказник, – рассмеялась Олена Даниловна. – Ведь это надо же додуматься – Амика в дозор, а сам ягодкой сладкой лакомиться! Ну уж я пожурила, посовестила тогда Василия Ивановича. Получил он у меня по заслугам. Это что же, говорю, батюшка мой, получается? Я к тебе со всем моим доверием, а ты себя на хулиганство заводишь да еще и Амика с толку сбиваешь. Каково, говорю, мне из-за тебя краснеть придется? Мне, говорю, за всю жизнь люди худого слова не сказали. Где ни работала, что ни делала, всегда хвалили да на почетную доску вешали. Даже в блокаду, говорю, твоя хозяйка рабочей чести не уронила, ни одного дня в простое не была. Так вот на этом и кончилась у них дружба с Амиком…

– Почему?

– А из-за гордости. Не понравилось, что я его при Амике побранила да посовестила. Вот он и заломил хвост. Амик сколько раз подходил к калитке, гав-гав, а наш – нет, не вышел. А тут вскорости и Амика увезли – из Киева хозяева, там сын соседа проживает. Тем часом и кончилась у них дружба…

Своего любимца, умершего, как я уже говорил, от старости, Олена Даниловна похоронила на усадьбе дачи, возле ели, на которой еще год назад Василий Иванович охранял осиротевших бельчат.

– Я уж не пожалела ничего, – рассказывала она про то, как хоронила кота. Разумеется, рассказывала в то время, когда рядом с нами не было Вовки. – Гроб сделала по нему – ящик из-под конфет в магазине купила, внутри клееночкой выстлала, сверху простынкой белой накрыла… Спи, Васенька, место тут самое красивое. Весной черемуха белая пушится, осенью клен горит, а зимой опять ель зеленая – у Гостиного двора такой не увидишь. Я хоть бы и сама не прочь там лечь…

1969

Олешина изба

1

В лес мы выехали рано, в густом белом тумане, и новой дороги-лежневки, по которой гоняют тяжелые лесовозы, не видели.

Зато сейчас, освещенная вечерним солнцем, она была как на ладони. На пять, на десять километров летят вперед деревянные рельсы, сверкающей стрелой вонзаются в голубое небо на горизонте.

А по сторонам… А по сторонам война прошла. Бессчетные пни-надолбы, ежи-коряги, взрытая, вздыбленная земля, искромсанные, измочаленные ели и березы – вповалку, крест-накрест, как, скажи, поверженные в бою солдаты…

– Вот так строят дорогу-то в тайге, – назидательно заговорил молодой инженер Промойников, вместе со мной всматриваясь в страшный хаос вдоль лежневки, – каждый километр сражение. – И вслед за тем начал сыпать цифрами, как из мешка. Все знал назубок: где сколько уложено плах, сколько кубометров вынуто грунта, сколько забито свай.

В автобусе было весело, шумно: молодежь ехала! Целый день валили ельник, целый день по пояс в болоте бродили, а только сели в автобус – и забыли про всякую усталь. Дремала одна лишь Капа-повариха. Она была уж немолода, да и трудно было ей вклиниться в разговор: на высокой волне перекатывался, а часто и без всяких слов, просто на одних выкриках да смехе.

Промойников, когда мы вылетели из угрюмого сыролесья на сосновые просторы – ах, сладкий ветер загулял по автобусу! – принялся было рассказывать про истоки стройки (в леспромхозе гордились дорогой!), но тут шофер вдруг звонко и дробно засигналил, круто остановил автобус и весело крикнул:

– Олешина изба! Перекур десять минут.

Пассажиры с криком, с гиканьем сыпанули вон.

– Давай и мы сойдем, – предложил, улыбаясь, Промойников. – Как же это быть в наших краях – и на Олешину избу не взглянуть.

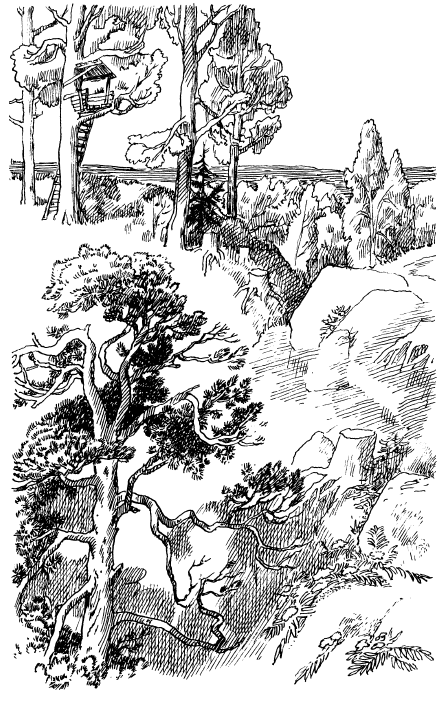

Место вокруг было сухое, красивое. Кудрявые, пружинистые заросли пахучего можжевельника, розовый иван-чай в рост человека, сосны, старые, разлапистые, словно стадо разбредшихся мамонтов по беломошнику… А где же изба?

– А изба тута, – шутливо и явно дурачась, сказал Промойников.

– Да, да! Найдите-ка избу! – Нас окружили парни, девушки. Сам Пава Хаймусов, эдакий добродушный голубоглазый медведь, в бригаде которого (знаменитой, гремевшей на всю область!) я провел целый день, подошел к нам. С улыбкой – во всю ряху.

Я подумал, разыгрывают меня, ибо не то что избы, самого захудалого сараишка не было вокруг, но тут Промойников сжалился надо мной:

– Вон она, Олешина изба. – И указал на самую высокую сосну, горделиво маячившую на дальнем бугре.

Я вгляделся. Что-то вроде помоста, похожего на охотничий лабаз, бело отсвечивает в сучьях макушки, от помоста вниз вдоль ствола остатки какой-то веревочной лесенки…

– Изба, изба, – заверил меня Промойников. – Человек жил. Олеша Рязанский.

Пава Хаймусов с восхищением и даже с завистью, как мне показалось, сказал:

– Во какие люди были у нас, товарищ писатель! Вместях с облаком да с птицей парили. Вот бы роман написать.

– Не, лучше кино, – поправил его чернявый длинноволосый парень.

– А что, можно и кино, – охотно согласился с ним Пава. – Тут, бывало, два ворона ране жили. Завсегда, когда едешь, по сторонам этой сосны сидят. Как, скажи, все равно на страже.

– Бывало, рабочие в эту делянку утром едут, – раздался еще один восторженный голос, – а он, Олеша-то, только просыпается, только облака с себя сгоняет…

– Кто, кто просыпается?

К нам подлетела Капа-повариха. Вмиг всех растолкала, разметала, парню говорившему кляп с ходу:

– Не плети! Просыпается… Да когда люди-то на работу едут, он уж наробился. Пять норм давал але боле – когда ему было спать-то?

– Да уж когда-то спал.

– Помолчи, коли ничего не знаешь. Когда Олеша-то жил? Ты ведь о ту пору у мамы в брюхе играл, нет, а тоже про Олешу речи говорить.

Сконфуженный, поднятый на смех парень рта больше не раскрывал. Да и остальные не перебивали Капу. Зубов нету, всего два клыка спереди, а не переговорить. За обедом в делянке я попытался было вызвать на разговор рабочих – ничего не вышло. Всех под себя подмяла.

– У-у, Олеша-то тут расправлялся с пеньями да с кокорами[1]1

К о к о р ы – коряги, выворотни.

[Закрыть]

, – затараторила снова Капа. – Как леший! Люди машиной, бульдозером – нема дураков жилы рвать, а он – ломом, слегой. «Олеша, не надорвись! Олеша, побереги себя!» Похохатывает только: «У меня застой в крови делается на машинке-то! Я чаду карасинного не люблю!» Один, один пять заданьев вымахивал. А получка-то придет! Денег-то наполучает! Карманы рвет. В магазин зашел: «Ну-ко мне ящичек вина».

– Ящичек?!

– Вот это аппетит!

– А чего! Што бутылками-то покупать – только ноги наминать. Ему бутылка-то как малому ребенку соска. Видала, как выпивал. Винтом бутылку раскрутит, потом другую, третью, в себя выльет, как в ведро, да и пошел. Рюмку ставь на голову – не всколыбается. Как по струночке ходил.

– А говорят, с вина сгорел…

– Кто сгорел? Олеша-то сгорел? Сам-то ты не сгори! Та, курва черноглазая, сгубила. Ксаночка с Украины…

С лежневки уже в который раз доносились нетерпеливые позывные – кончился перекур, и Промойников, видимо, не без влияния Капиных россказней, закричал не своим голосом:

– По коням!

В автобусе нас поджидал уже новый пассажир – плешивый, с рыжей бороденкой старик, сторож склада с горючим, который находился где-то тут поблизости, в старом песчаном карьере. Едва расселись, как он заговорил:

– Ты, Капа, не курсиводом ноне?

– С чего? – удивленно округлила глаза Капа.

Старик хохотнул:

– А я думал, свистишь про Олешу, должность новую дали.

На старика обрушились со всех сторон: заткнись, мол! Не порти песню.

– У нас так, – сказал мне на ухо Промойников, – Олешу не тронь. – И кивнул эдак небрежно Капе: – Давай, Капитолина, повествуй.

Капа поломалась самую малость. Свыше всяких сил было для нее молчать. А кроме того, с этой Ксаночкой, «курвой черноглазой», о которой она начала рассказывать еще в лесу, у нее наверняка были какие-то личные счеты.

– Помню, как к нам заявилась, – брезгливо сморщила она свое худое носатое лицо. – Приехала за длинным рублем, думала, тут денег-то как щепы – лопатой загребай. А увидела, что надо в лесу мерзнуть да до пояса в снегу бродить, она и запоглядывала по сторонам: кому бы на шею сесть. А тут он, Олеша. Денег мешок, и сам простота. Вот она и давай орбиты вокруг его делать.

– Девка исправна была. Одни глаза чего стоят… – Это опять сторож подал голос.

– Чего исправного-то? Глаза… Да глаза-ти эти, я не знаю, как головешки черные. – У самой Капы глаза были пронзительно-светлые, с бутылочным отливом. – Да этими глазами-то, ежели хочешь знать, она его и съела. Все как из погреба темного выглядывает. Уж не скажешь, что у ей на уме… Ну вот, добилась своего: перетащила к себе Олешу. Не надо больше в лес ездить. Сиди у окошечка да пощелкивай орешки. По ей такая работка. А Олеша какой месяц пожил в ейном раю, да дай Бог ноги. Шагу ведь не ступи – за каждым поворотом глаз. Не выпить, не с товарищами пройтись. Вечером она его у машины ждет. Прямо из кузова да под белы руки. Как рестанта под конвоем домой повела. А уж насчет денег и не говори – все до копейки отберет. На курево не оставит. Ну вот, Олеша терпел-терпел, да и сбежал. Опять в общежитие ушел. А потом и в лес, на сосны.

– Как на сосны?

– Дак избу-то разве не видел? Чего ему на дереве-то жить, кабы на земле можно? Из-за Ксаночки распрекрасной. Разве от ей в общежитии укроешься? Она в партком, в рабочком, к директору: вернуть! Не имеешь права, раз со мной дело поимел.

Опять встрял старик:

– Ну ты, Капа, и брехать. Да он эту избу-то, знаешь, когда построил? Когда пни корчевал. Чтобы передох от комара иметь…

– Не плети! Кто это от комара на дереве передох ищет? Все бы лазали. Ксаночка, черные очи, его довела. Говорю, все ходы и выходы знала. Может, еще до Олеши не одного вокруг пальца обвела. Вот он пометался-пометался, туды-сюды кинется: в общежитие, на фатеру к товарищу – все перехват, везде достала. «А ну-ко, достань меня на сосне!»

– Догадался-таки! – Пава Хаймусов радостно пробасил.

Капа хмыкнула:

– Догадаешься – жить захочешь. Ну все равно она и в лес тропку проторила. Прибежит это к сосне, заблеет как коза: «Олеша, пусти меня к себе…» А Олеша наверху только хохочет: «На кой ты мне сдалась!» А то опять закричит оттуда, как ворон: «Лезь ко мне на небеси, коли жить без меня не можешь!..»

– Прямо как в былине! – сказал Промойников. – Ей-богу!

За окнами, красными от вечернего солнца, закачалась окраина поселка: знакомая кузница с высокой железной трубой, механические мастерские, первые жилые дома… Потом, откуда ни возьмись, огромный порожний тяжеловоз навстречу, и сразу затемнение – пылью, гарью накрыло наш автобус.

Меня не на шутку заинтересовал Олеша, и в тот же вечер я решил поговорить со старожилами. С теми, кто знал его лично.

2

В наше время на глубинке в большом ходу словечко «образцовый». Образцовая квартира, образцовый дом, образцовый поселок…

Так вот, Семена Михайловича Ковригина я назвал бы образцовым пенсионером. Здоровья отменного, малинового, ни тебе жира лишнего, ни тебе худобы стариковской; вина не пьет, не курит, активист-общественник и труд – основа. Я застал его за уборкой зеленого дворика, который и без того был расчищен и расчесан – травка к травке.

Семен Михайлович, человек в районе известный, привык к вниманию и почестям, и, когда я сказал, что вот я, писатель, интересуюсь Олешей Рязанским, он нисколько не удивился, а спокойным и деловым тоном спросил, какой орган я представляю и как собираюсь освещать данный вопрос.

– Да пока еще не знаю как, – чистосердечно признался я. – Просто по-человечески интересуюсь.

Семен Михайлович явно не ожидал от представителя советской прессы такой несерьезности, и дело, как говорится, взял в свои руки с первой минуты.

– Ну прежде всего, – заговорил он наставительно, – с этим мифом насчет Титкина надо кончать. – Он так и выразился: «с мифом».

– Простите, но меня интересует не Титкин, а Олеша Рязанский.

– А никакого Олеши Рязанского у нас и не было. Олеша Титкин был.

– Как Титкин? – Я и представить себе не мог, чтобы у человека, о котором я столько наслышался сегодня, была такая дурацкая фамилия.

– А вот Титкин. У меня на участке работал – я прорабом был. А это уж после его под Олешу-то Рязанского раскрасили. – Семен Михайлович нахмурился, махнул рукой. – Все у нас через пень-колоду. Настоящих организаторов производства да стахановцев не помним, а пьяницу да хулигана подняли. – Он помолчал и еще более определенно сказал: – Недоработка общественных организаций. Я тут весной ставил вопрос на парткоме, когда меры насчет пьянства вырабатывали. Вырвать, говорю, надо с корнем этот культ Титкина, собрания среди молодежи провести, а то все наши разговоры – пьянству бой – так разговорами и останутся.

Я наконец собрался с мыслями и, защищая Олешу, сказал, что у некоторых старожилов поселка несколько иное мнение об этом человеке.

– У каких это у некоторых? – строго вопросил Семен Михайлович. – A-а, дак это Капочка вас просветила! Когда из лесу ехали. Ну это она может – хлебом не корми, а дай языком почесать. У нее и отец, бывало, сказками кормился. Все в лес с топорами да с пилами, а он налегке. Евонно дело сказки да побаски по вечерам рассказывать. Первый скоморох по нашим местам был. А Капка эта… Черпаком бы своим лучше работала, а то ведь ейна еда поперек горла. Голодная собака и та подумает, прежде чем ейну котлету в рот взять.

Относительно Капиных обедов Семен Михайлович, пожалуй, был прав, я сам убедился в этом, но я снова возразил Ковригину. Я сказал, что об Олеше Рязанском (я упорно называл его так) есть и другие суждения.

– Например? – опять тоном судьи спросил Ковригин.

– Например, главного инженера Промойникова.

– Валерия Логиновича? По части производственной характеристики воздержусь, поскольку сам, хоть и с техникумом, семь лет инженерил. А в кадровом вопросе товарищ Промойников хромает – на это ему и на парткоме указывали, и в положительном плане я бы характеризовать его не советовал.

– Ну хорошо, хорошо, – начал я уже горячиться. – Промойникова мы покамест оставим в покое. А что же такое Олеша? Вот вы знали его, под началом у вас работал… Пять норм, говорят, давал…

– Давал, – подтвердил Семен Михайлович.

– Значит, производственник что надо?

– Производственные показатели у него были. А моральные? Моральные – минус. А раз моральные не на высоте, – заключил Семен Михайлович, – то и на производственных отражается. – И далее с присущей ему обстоятельностью, с загибом пальцев стал перечислять Олешины грехи: пьяные кутежи, в которые нередко втягивалось все общежитие, скандалы в семье, безобразные выходки в отношении как своих товарищей, так и лиц руководящего состава (выражение Ковригина)…

И я не сомневался: все правильно; все это наверняка водилось за Олешей, но почему-то мне больше не хотелось слушать Семена Михайловича, и, когда он, извинившись, вдруг засобирался в дом, чтобы принять лекарство – время подошло, – я с радостью с ним распрощался.

3

Сколько за последние двадцать – тридцать лет выросло лесных поселков на Севере! Не пересчитать. Но везде одно и то же: окрест, куда ни глянешь, лес синей стеной, асам поселок – пустыня песчаная: под корень, до единого деревца вырубают сосну и ель, когда начинают возводить дома.

Ропша, к сожалению, не исключение. И когда я вышел за ворота чуть ли не единственного зеленого, благоустроенного дворика, мне показалось, будто я в раскаленное пекло попал – таким жаром дохнула на меня вечерняя улица.

Но я ожил в этом пекле. Я снова задышал полной грудью. И все мне было занятно и любо в этот вечерний час: и яростно наигрывавшая где-то на окраине гармошка, и звучное хлопанье волейбольного мяча, и бездомные, грязные, еще не вылинявшие собаки, валявшиеся возле мостков, по которым я шел. И я шел беспечно, без единой мысли в голове, и так бы, наверно, прошел весь поселок, да меня вдруг окликнули:

– Куда правишь? Приворачивай на перекур!

Я повернул голову на голос – и вот картина: улыбающийся, высветленный вечерним солнцем старик на низеньком крылечке. Нога на ногу, во рту папироска, и дым голубыми лентами. Как из пароходной трубы.

Я не стал дожидаться вторичного приглашения – люблю людей, которым жизнь в радость!

Липат Васильевич, как он сам сказал, наблюдал за чудом природы – за солнцем, которое в это время садилось в пылающий сосняк за поселком.

– Спиримент делаю, – уже более конкретно пояснил он. – Быват, нет у него стыковка с домом Петруши Лапши. – И вслед за тем старик, как бы приобщая меня к своему занятию, вытянул палец: туда, мол, смотри. Там дом.

– Чего опять выдумываешь? Какой еще спиримент? – Из сеней, громыхая ведрами, вышла старуха, высокая, полная, с миловидным лицом.

– Эка ты баба, – поморщился Липат Васильевич. – Сказано тебе, береги нервные клетки. Не восстанавливаются.

– Не заговаривай, не заговаривай зубы. Лук поливать надо. Небось сам-то кажинный день ешь-пьешь.

Липат Васильевич вздохнул:

– А беда с этим луком. Говорят, у нас наука крепкая. Чего там ученые думают? Взяли да спарили бы этот лук… ну хоть бы с сосной… – Старик захлопал глазами: сам не ожидал такого поворота в своей голове.

– Вот-вот, поливать не надо. А сосну-то грызть будешь?

– Дак, ты думаешь, с какой сосной-то? С деревом? Которое на дрова рубим?

Липат Васильевич глянул туда-сюда, быстрехонько вскочил, вырвал у хлева, напротив, полузасохшую хвощинку – благо там этого добра хватало, – поднес ее к глазам жены:

– Вот с какой сосной-то! Поняла? А ты по своей бабьей дурости хватила… Еще возьми не то телеграфный столб…

Надо полагать, наглядность, с которой разъяснял свою идею Липат Васильевич, сделала свое дело. Во всяком случае, старуха уже без прежней категоричности сказала:

– Плети.

– Да чего плети-то? Люди на Луну забрались, а тут эка невидаль… Мичурина нету, – вдруг озабоченно покачал головой Липат Васильевич, – а то бы он, мужик-то, давно уж курс дал. Ведь это что делается в данный вечерний момент, дак и сказать нельзя. Вся Россия бренчит ведрами на огородах. Как, скажи, в бывалошные времена, при царе Горохе… Ну да ничего, справятся. Новую породу скота потруднее выводить было.

Старуха пытливо посмотрела на старика и недоверчиво спросила:

– Это какую еще новую?

– Молочно-медвежью. Медведя с коровой случили. Чтобы, значит, зимой не кормить, а то сама знаешь: все кормов нету…

– Тьфу, лешак старый! – рассердилась старуха. – Я стою, уши развесила… Кабыть от его, враля, когда путное слово услыхаешь! – И она, подхватив ведра, пошла на огород.

Довольнехонький Липат Васильевич проводил ее взглядом до калитки на задах, а потом со вздохом показал на закат, на алую шиферную крышу, за которой скрылось солнце:

– А спиримент у меня опять не вышел. Ну да ничего, в другой раз подкараулим. Рассказывай. – И на меня уставились размытые временем, но такие живые, любознательные глазки. – Говори, что на свете деется. Я все тут преемничек маленький крутил – зять весной в отпуску был, оставил, – а теперь батарейки сели – на послушном корму живу, кто чего скажет… Да ты, может, чаю хочешь? – вдруг одумался старик. – У меня моментом это. С чаю надо начинать-то. С угощенья. Так, бывало, гостей на Руси встречали. Сперва напой, накорми, в постель уложи, а потом выспрашивай.

Я от чая отказался и разговор перевел на Олешу.

– Олеша? Был ли у нас Олеша? – Старик оторопело посмотрел на меня. – Да ты спроси еще, Сэсэрэ у нас але Америка.

– По-разному говорят, – уклончиво сказал я.

– Кто говорит? А-а! – вдруг догадался старик и остервенело сплюнул. – Никого-то слушаешь. Ковригина! Да его бы воля, он не то что Олешу, солнышко бы прикрыл. Больно ярко светит.

– А Олеша светил?

– Ну что ты! Вот из того же косья, из того же мяса, да? Естество природы. А радости-то, веселья сколько вокруг его! Бывало, хоть то же пеньё корчевать… Да кто оно рад надрываться, в болоте целый день ползать. А ведь с ним-то, с Олешей, – праздник. И чем кокора страшнее да толще, тем ему лучше. Задора больше. А сосну, ель свалим! Мы втроем да впятером – всем гамозом тащим. А он – один. «Мне бы, ребята, только за дерево взяться да чтобы под ногами твердь была». Как Микула Селянинович…

– Здоровый был?

– Здоровый. Паву Хаймусова знаешь? Ну дак вот, капля в каплю. Только ростику вроде как поменьше был. Да нет, – пренебрежительно махнул рукой Липат Васильевич, – чего я говорю. Нашел что сравнивать – телеграфный столб с мешком картошки! Пава… Чего Пава? Лес-от каждый дурак умеет мять. А ты жизнь проживи с забавой. Людям оставь что вспомнить. А ведь Олеша-то!.. Бывало, дело весной, к Первому маю подходит. Вина нету – все за зиму прикончили. А разве мы не люди – с сухим горлом в праздник? «А давай, ребята, за моря-окияны». И верно, что за моря-окияны. Все разлилось – реки, ручьи, болота. До району двадцать пять верст – лучше и не думай. Все равно проберется. Ничего не удержит. За каку реку на бревне, за каку вплавь…

– Вот из-за вина-то он, говорят, и погиб, – заметил я.

– Кто, Олеша-то из-за вина? Да слушай ты – наговорят. Из-за вина… Ксана Григорьевна его подкузьмила, с ней у парня-то лады не получились.

В эту минуту на задах появилась старуха, и Липат Васильевич, прицокивая, прищелкивая языком, запел, как тетерев на токовище:

– Ну, баба, ты как аленький цветочек у меня, как маргаритка прекрасная! А еще не хотела на вечерний моциён…

– Сиди! – Старуха издали погрозила ему кулаком, но к нам подошла довольная, умиротворенная. – Чего опять заливаешь? Как у него, не знаю, и язык-от не заболит – с утра до ночи молотит.

– А есть, есть, баба, маленькая натуга в языке, это ты верно подметила. Ну тольки не кончено заседанье, не вся истина выяснена…

– Истина от тебя, – рассмеялась старуха. – Истина-то тебя, как чуму, обходит стороной.

– А вот и не угадала, Марья Тихоновна! Об Олеше толкуем.

– Это об том пьянице? – удивилась старуха. – Ну дак вам об нем ночь толковать не перетолковать.

– Да пошто ты так-то, Марья Тихоновна? Ты ведь у меня золото, а люди подумают – ржавчина…

Шутку старуха, однако, не приняла. Встала, подхватила полнехонькие ведра, с которыми вышла с огорода, прошла в сени. Липат Васильевич все в том же скоморошьем духе крикнул ей вдогонку:

– Так-так, баба! Ставь самовар, а то мы с тобой как нехристи – заморили гостя.

Я опять стал было отказываться от чая, но старик меня успокоил:

– Ладно, насилу за стол не посадим. Я сам весь, как летом в засуху ручей, пересох. А насчет Олеши, – заговорил он без всякого напоминанья с моей стороны, – вранье. Когда нам было пить-то? Заданье в те поры – сам знаешь! Одним топором да «лучком» кубиков больше давали, чем теперека веема тракторами да техникой. Раны войны залечивали… Ну, конечное дело, когда доберемся – дадим копоти. А Олеша, он Олеша и есть: во всем первый. Денег наполучает – охапкой несет. Много зарабатывал – пять норм выгонял. Да и получки-то у нас тогда раз в три месяца были – все денег в банке нету. Ну и куда девать такие деньжища! Теперека, к примеру, – телевизор, машину куплю, так? А тогда что? А, давай вино! Ящики накупит, штабеля в общежитии наставит. Ну и начальству не по шерсти: график срывается. Да! Кабы он, к примеру, один за это вино сел – ладно. А то ведь он конпонейский. Я гуляю – и вся бригада гуляй, все общежитие. Простяга человек! Ничего не жалко. Последнюю рубаху с себя снимет.

Вот его и начали прижимать: «Кончай, Олексей». Раз сказали, два сказали, а на третий с милицией: «Выметайся из общежития!» – «Кто выметайся? Я? Да плевать я хотел на ваше общежитие! Да я такое себе общежитие отгрохаю, какого белый свет не видал». Ну вгорячах-то да спьяна-то и махнул в лес – залез на сосну…

– Так все-таки с пьянки все началось? – опять перебил я старика, ибо не сомневался, что вместе с Олешей сейчас же залезет на сосну и он сам, а раз залезет – прощай трезвый разговор.

– Да с чего! – недовольно отмахнулся Липат Васильевич. – С пьянки, с пьянки. Все у них с пьянки. Ясное дело, что не тверезый же полез на дерево, да это так, я думаю, для куражу больше, а главная-то у него несработка с начальством по другой линии вышла. С бензином парень-то общего языка не нашел.

– С бензином?

– Ну! После войны все хребтиной да топором – так? А тут – раз в наши леса трактор. «За руль, ребята!» – команда. А за рулем больно твоя сила нужна? Видно за рулем твою силу? Вот он, Олеша-то, и зашалил. Обида. Привык во всем первым, на самом юру, а тут какая-то сопля, оттого что руль в ту, в другую сторону поворачивает, – на доску Почета. С этого, с этого Олеша пошел под откос.

– А Ксана Григорьевна?

– Чего Ксана Григорьевна? – искренне удивился старик. – А, это насчет неладов-то у них. Были, были нелады. Да ерунда! С коих это пор курица орла заставила кудахтать? Ты ежели насчет этого бабьего вопроса интересуешься, дак пойди ко Климентьевне. К старухе, у которой она жила. Та все тебе как есть распишет.

– А не поздно сейчас?

– Это, ты думаешь, она спит? Да с чего. У ей давленье в крови, она только ночью-то и жить начинает. Козешку держит – разве ей до спанья? А то скажи, ежели что – от Липата направленье имею, живо откроет. Сродственница мне. Ну только я тебе так скажу: лучше меня тебе никто про Олешу не скажет. Он ведь, бывало, мимо идет, завсегда свист подаст. А в лесу-то, когда на свою сосну заберется! Как Соловей-разбойник засвищет… Прямо мурашки по коже, ей-богу…

Хорошо было сидеть с Липатом Васильевичем. Я мог до утра слушать его игривое слово. Но хотелось послушать и других, близко знавших Олешу.

– Ну раз так, – неохотно согласился со мной старик, – иди. Азимут известный: все прямо, прямо по мосткам, до самой закрайки – как раз в хоромы Климентьевны упрешься.

Едет на дровнях мужик Иван Африканович Дрынов. Напился с трактористом Мишкой Петровым и теперь с мерином Пармёном беседует. Везет из сельпо товар для магазина, а заехал спьяну не в ту деревню, значит, домой только — к утру… Дело привычное. А ночью по дороге нагоняет Ивана Африкановича все тот же Мишка. Ещё выпили. И тут решает Иван Африканович сосватать Мишке свою троюродную сестру, сорокалетнюю Нюшку-зоотехницу. Она, правда, с бельмом, зато если с левого боку глядеть, так и не видно… Нюшка прогоняет друзей ухватом, и ночевать им приходится в бане.

И как раз в это время у жены Ивана Африкановича Катерины родится девятый, Иван. А Катерина, хоть и запретила ей фельдшерица строго-настрого, после родов — сразу на работу, тяжело больная. И вспоминает Катерина, как в Петров день наблудил Иван с бойкой бабенкой из их села Дашкой Путанкой и потом, когда Катерина простила его, на радостях обменял доставшуюся от деда Библию на «гармонью» — жену веселить. А сейчас Дашка не хочет ухаживать за телятами, так Катерине приходится работать и за нее (а иначе семью и не прокормишь). Измученная работой и болезнью, Катерина внезапно падает в обморок. Её увозят в больницу. Гипертония, удар. И только больше чем через две недели она возвращается домой.

А Иван Африканович тоже вспоминает про гармонь: не успел он научиться даже и на басах играть, как её отобрали за недоимки.

Приходит время сенокоса. Иван Африканович в лесу, тайком, за семь верст от деревни косит по ночам. Если трех стогов не накосишь, корову кормить нечем: десяти процентов накошенного в колхозе сена хватает самое большее на месяц. В одну из ночей Иван Африканович берет с собой малолетнего сына Гришку, а тот потом по глупости рассказывает районному уполномоченному, что ходил с отцом ночью в лес косить. Ивану Африкановичу грозят судом: ведь он депутат сельсовета, а потом тот же уполномоченный требует «подсказать», кто ещё в лесу по ночам косит, написать список… За это он обещает «не обобществлять» личные стога Дрынова. Иван Африканович договаривается с соседским председателем и вместе с Катериной ходит в лес на чужую территорию косить по ночам.

В это время в их деревню приезжает из Мурманска без копейки денег Митька Поляков, брат Катерины. Недели не прошло, как он напоил всю деревню, начальство облаял, Мишке сосватал Дашку Путанку, да и корову сеном обеспечил. И все будто походя. Дашка Путанка поит Мишку приворотным зельем, и его потом долго рвет, а через день по Митькиному наущению они едут в сельсовет и расписываются. Вскоре Дашка срывает с Мишкиного трактора репродукцию картины Рубенса «Союз земли и воды» (там изображена голая баба, по общему мнению, вылитая Нюшка) и сжигает «картинку» в печи из ревности. Мишка в ответ чуть не сбрасывает трактором Дашку, моющуюся в бане, вместе с баней прямо в речку. В результате — трактор поврежден, а на чердаке бани обнаружено незаконно скошенное сено. Сено заодно начинают искать у всех в деревне, доходит очередь и до Ивана Африкановича. Дело привычное.

Митьку вызывают в милицию, в район (за соучастие в порче трактора и за сено), но по ошибке пятнадцать суток дают не ему, а другому Полякову, тоже из Сосновки (там полдеревни Поляковы). Мишка же свои пятнадцать суток отбывает прямо в своей деревне, без отрыва от производства, по вечерам напиваясь с приставленным к нему сержантом.

После того как у Ивана Африкановича отбирают все накошенное тайком сено, Митька убеждает его бросить деревню и уехать в Заполярье на заработки. Не хочет Дрынов покидать родные места, да ведь если Митьку послушать, то другого выхода-то и нет… И Иван Африканович решается. Председатель не хочет давать ему справку, по которой можно получить паспорт, но Дрынов в отчаянии угрожает ему кочергой, и председатель вдруг сникает: «Хоть все разбегитесь…»

Теперь Иван Африканович — вольный казак. Он прощается с Катериной и вдруг весь сжимается от боли, жалости и любви к ней. И, ничего не говоря, отталкивает её, словно с берега в омут.

А Катерине после его отъезда приходится косить одной. Там-то, во время косьбы, и настигает её второй удар. Еле живую, её привозят домой. И в больницу в таком состоянии нельзя — умрет, не довезут.

МБОУ «Карпогорская

средняя школа №118»

Учебно-методический

продукт

Подборка текстов

из произведений Ф.А.Абрамова для использования в урочной и внеурочной

деятельности учителя — словесника

Автор: Худякова

Ирина Николаевна,

учитель русского

языка и литературы

МБОУ «Карпогорская СШ №118»

Пинежского района

Архангельской области

Карпогоры

2020

Пояснительная записка

В работе

учителя-словесника много времени занимает подбор дидактического материала к

урокам и внеклассным мероприятиям, особенно по литературе. Тексты объемные, не всегда

есть в учебниках, например, по изучению регионального компонента. Поэтому в

моей практической деятельности накопился материал по изучению творчества

Ф.А.Абрамова.

Изучению

творчества Ф.А.Абрамова отводится время учебных часов с 5 по 11 класс, в том

числе и в рамках изучения регионального компонента на уроках литературы, и на

уроках родной литературы. К таким урокам дается ученикам задание прочитать то

или иное произведение писателя, но на практике сталкиваешься с проблемой, что

«нет книги», «не было времени сходить в библиотеку», «не успел прочитать, так

как большое произведение». Поэтому иметь на уроке раздаточный материал в виде

небольших произведений, инсценированных сцен из произведений или отрывков из

них – большая помощь учителю.

Этот

материал пригодится и для работы во внеклассной деятельности словесника.

Учителю часто приходится готовить детей к творческим конкурсам различного

уровня. Это «Калейдоскоп талантов», «Абрамовский марафон», «Живая классика»,

«Страница 20» и другие конкурсы, где детям нужно показать свои артистические

способности выразительного художественного чтения. Сами дети затрудняются в

выборе текстов, поэтому это приходится делать учителю. Не любое произведение

подходит для детского чтения, поэтому я распределила их по возрастным

категориям (классам: 5-6, 7-8, 9-11).

Мной

проделана творческая работа по созданию инсценированных сцен по произведениям.

Это «Из рассказов Олены Даниловны», «Валенки», «Сказание о великом коммунаре»,

«Золотые руки». Инсценировки по произведениям наиболее интересны детям, они с

желанием разбирают роли и читают по ролям и на уроках, и во внеклассных

мероприятиях. Тексты небольшого объема, поэтому под силу для заучивания

наизусть.

Использованы

произведения Ф.А.Абрамова:

«Из рассказов

Олены Даниловны», «Валенки», «Сказание о великом коммунаре», «Золотые руки»,

«Трава-мурава», «Были-небыли», «Братья и сестры».

Область

применения: для подготовки уроков и внеклассных мероприятий по изучению

творчества Ф.А.Абрамова в 5-11 классах.

Произведения для

работы в 5-6 классах: миниатюры о природе из романа «Братья и

сестры», рассказ «Из рассказов Олены Даниловны».

Произведения для

работы в 7-8 классах: рассказы «Валенки», «Золотые руки»,

«Сказание о великом коммунаре», цикл коротких рассказов «Трава – мурава».

Произведения для

работы в 9-11 классах: цикл коротких рассказов «Были-небыли»,

роман «Братья и сестры», очерк «О первом учителе», рассказ «Сосновые дети».

Для 5-6 классов

Капель.

Весна, по всем

приметам, шла скорая, дружная. К середине апреля на Пинеге зачернела дорога,

уставленная еловыми вёшками, засинели забереги, в тёмных далях мелколесья

проглянули розовые рощи берёз.

С крыш капало.

Из осевших сугробов за одну неделю выросли дома – большие, по-северному

громоздкие, с мокрыми, почерневшими бревенчатыми стенами. Днём, когда

пригревало, на косогоре вскипали ручьи, и по деревне волнующе расстилался

горьковатый душок оттаявших кустарников.

Началось лето.

Вдали глухо

бухнуло – тёмные, тяжёлые тучи поползли на деревню. Они ползли медленно, грозно

клубясь и властно разрастаясь до самого горизонта. Над деревней стало темно и

немо. Даже скотина притихла в ожидании. И вдруг оглушительный грохот сотряс

землю…

По всей

деревне захлопали двери, ворота. Люди выбегали на улицу, ставили ушаты под

потоки и под проливным дождём радостно перекликались друг с другом. По весенним

лужам, как жеребята, носились босоногие ребятишки.

Началось

короткое северное лето…

Белая ночь.

И день не день

и ночь не ночь…

Таинственно,

призрачно небо над безмолвной землёй. Дремлют в окружении леса – тёмные,

неподвижные. Не потухающая ни на минуту заря золотит их остроконечные пики на

востоке.

Сон и явь

путаются в глазах. Бредёшь по селенью – и дома, и деревья будто тают и зыбятся

слегка, да и сам вдруг перестаёшь ощущать тяжесть собственного тела, и тебе уже

кажется, что ты не идёшь, а плывёшь над притихшей деревней…

Тихо, так

тихо, что слышно, как, осыпаясь белым цветом, вздыхает под окном черёмуха. От

деревянного днища ведра, поднятого над колодцем, отделится нехотя капля воды –

гулким эхом откликнется земная глубь. Из приоткрытых хлевов наплывает

сладковатый запах молока, горечь солнца излучает избяное дерево, нагретое за

день. Заслышав шаги, пошевелится под крышей голубь, воркнув спросонья, и тогда,

медленно кружась, полетит на землю лёгкое перо, оставляя за собой в воздухе

тоненькую струйку гнездовьего тепла.

Алые олени.

Самый красивый

бор на Пинеге – это Красный бор.

Лес –

загляденье: сосняк да лиственница в небо вросли. В урожайные годы грибов да

ягод – лопатой греби.

Но самое

удивительное, самое незабываемое на этом бору – олени. Рано утром возвращаешься

домой, когда только-только поднимается над лесом солнце. И вдруг – какой-то

шорох и треск в стороне от дороги.

Алые олени.

Летят во весь мах по белой поляне, и солнце, само солнце, несут на своих

ветвистых рогах…

Кончилось лето.

Короткое

северное лето кончилось…

Туман, туман

над деревней… Как будто белые облака спустились на землю, как будто реки

молочные разлились под окошком…

К полудню

туман осядет, вынырнет ненадолго солнце, и в небе увидишь журавлей. Летят своим

извечным клином, тоскливо и жалобно курлыкая, как бы извиняясь: мы-то в тёплые

края улетаем, а тебе-то тут куковать.

Серебряные сполохи.

Короток, хмур

декабрьский денёк. Снежные сумёты вровень с окошками, мутный рассвет в десятом

часу утра. Днём прочиркает, утопая в сугробах, стайка детишек, возвращающихся

из школы, проскрипит воз с дровами или сеном – и вечер. В морозном небе за

деревней начинают плясать и переливаться серебряные сполохи – северное сияние.

На воробьиный скок.

Ненамного –

всего на воробьиный скок – прибавился день после Нового года. И солнце ещё не

грело – по-медвежьи, на четвереньках, ползало по еловым вершинам за рекой. А

повеселее стало жить.

«Из рассказов Олёны Даниловны»

Автор: В дачку Туркиных я влюбился сразу. Домик, правда,

неказистый, щитовой, под цвет густой зелени, так что издали не скоро и

разглядишь, зато всё остальное – благодать. Я в жизни не видел столько пернатой

мелочи. Воробьи, синички, зяблики, малиновки, скворцы – этих не пересчитать.

Эти носились стаями. Да там жил и дятел, и дрозды-рябинники. Поначалу я думал:

причиной тому лес, который на задах подступает к самому забору, но Вовка,

ласковый шестилетний мальчуган, забраковал моё объяснение.

Вовка: -Не, (замотал он головой) – У нас бабушка

колдунья. Она их приманивает.

О.Д.: — Ай-яй-яй, Владимир! И не стыдно тебе понапраслину

на бабушку возводить. Наслушался всяких глупостей от соседей, вот и повторяешь,

а разве не знаешь, чем твоя бабушка божью тварь к себе завлекает?

Автор: Олёна Даниловна повела меня по усадьбе. Батюшки!

Черепки с подсолнечником, с гречей, с пшеном, с льняным и конопляным семенем,

баночки с водой, тарелочки…Повсюду, чуть ли не под каждым кустом.

О.Д.: — Вот ведь каким колдовством твоя бабушка птичек приманивает, тем,

которым в магазинах торгуют.

Вовка: — Бабушка у нас доктор Айболит.

О.Д.: — Да уж, бессловесная тварь на меня не пообидится. Грача – лапка

была сломана – выходила, больше месяца костылик носил. Скворчишек – тех за свою

жизнь без счёта спасала, может, десятка два или три. Журка – хромой был – тоже

на ноги поставила.

Вовка: — А зверюшек-то, бабушка, забыла?

О.Д.: — Ну, про тех что и говорить. Тех и вспоминать, не вспомнить. У

меня дома всегда свой зоопарк был. Да и здесь не одни с Владимиром живём. В

кустах смородины у колодца живёт Василиса Прекрасная – большая пучеглазая

лягушка с забинтованной задней лапкой.

Вовка: — Это на неё ворона напала, когда она через дорогу

переходила. Мы как раз с бабушкой из магазина шли.

О.Д.: — На тёплом песочке под окошком греется черепаха по имени

Марья-торопыга, у дровяного сарая живёт Ёж Ежович, около веранды промышляет

Борька – бурундук.

Автор: Я прожил на даче у Туркиных 4 дня, и за это время

каких только рассказов и историй не наслушался от Олёны Даниловны. Некоторые из

них я записал.

«Из рассказов Олёны Даниловны» (Про кота

Василия Ивановича)

Автор Из всего зверья, перебывавшего у Олёны Даниловны за

её долгую жизнь, больше всего она любила Василия Ивановича. Про него она могла

рассказывать часами – живо, с подробностями, и послушать её, так на свете и

среди людей не много таких умниц, как этот кот.

ОД — А как же, бельчат по ночам кто у нас стерёг? Разве кошачье это дело?

Я начну кому рассказывать – врёшь, бабка. А за грибами – слыхано, чтобы кот

ходил? А Василий Иванович ходил. Да, да, да! Мы с Владимиром в лес – и он за

нами. В сторонку отбежит: «Мяу-мяу». – «Иду, иду, Васенька». И так и знай:

белый. Других грибов не признавал. А пьяниц взять. Отец у нас иной раз домой

придёт – зашумит, а уж Василий Иванович ему лапой: не смей! А ежели ещё дружков

приведёт – беда! Готов глаза выцарапать.

Вовка — Бабушка, а расскажи, как Василий Иванович клубничку

воровал!

(Олёна Даниловна затряслась от смеха)

ОД – Было, было такое дело. Проштрафился у меня Василий Иванович. С

Амиком они этот номер выкинули. Собачка тутошняя, пёсик соседский.

Автор — Кот и собака – клубничку?

ОД — Ну. Форменными ворами стали. Потому что не теперь сказано: чужая

ягода слаще. Да, да бесконтрольность почувствовали. Решили, что им всё можно. Я

раз гляжу, где Василий Иванович, другой гляжу. Так всё на глазах, всё с Амиком

со своим, а тут ни которого нет. Потом смотрю – чего трава у забора шевелится,

а то они выкатывают. С налёту. Амик бесхитростный, ничего в себе не держит:

гав-гав, там, за забором, были. А мой-то даже не глядит на меня. Старый гусь,

хитрющий – только головой водит да усами подёргивает. «Ох, — думаю, — плутяга,

погоди у меня, дознаюсь, что там делаешь, выведу тебя на чистую воду». Ладно.

На другой день я начеку. Затаилась за кустом, поджидаю ихнюю встречу. А они

встретились, обнюхали друг друга да, недолго думая, к забору. Впереди Василий

Иванович, сзади Амик. Привычное дело! Не первый раз занимаются – в траве у них

уж тропка своя протоптана. Вот к забору-то они подошли, а я за ними. Батюшки!

Василий-то Иванович у меня на грядке клубничку кушает, а Амик где? А Амик в

дозоре – на дорожке сидит да на дом посматривает.

Автор — Ну уж и посматривает?

ОД — Вот те бог! Чистая правда!

Вовка — Бабушка, бабушка, дальше!

ОД — Василий Иванович, скушав две-три ягодки, уступил место Амику, а сам

встал в дозор.

Вовка — Вот какой у нас учёный кот! Как в «Руслане и

Людмиле». Правда?

ОД— Да, да, такой вот проказник (рассмеялась Олёна Даниловна). Ведь это

надо же додуматься: Амика в дозор, а сам сладкой ягодкой лакомиться! Ну уж я

пожурила, посовестила тогда Василия Ивановича. Получил он у меня по заслугам.

«Это что же, говорю, батюшка мой, получается? Я к тебе с доверием, а ты себя на

хулиганство заводишь, да ещё и Амика с толку сбиваешь. Каково мне из-за тебя

краснеть придётся? Так вот на этом и кончилась у них дружба с Амиком.

Автор — Почему?

ОД— А из-за гордости. Не понравилось, что я его при Амике побранила да

посовестила. Тем часом и кончилась у них дружба.

Для 7-8 классов

«Самая богатая невеста»

Я самая богатая невеста была, вот

ей-богушки! В дом к жениху привезли – вся деревня сбежалась. Все в рвани, в

обносках – о господи, глаза бы не глядели. Время-то како было. А я-то как

царевна разодета! Платье шёлково, рубаха белая с кружевами, рукава лентами

перевязаны, янтари, бусы на груди, на ногах полусапожки на высоком каблуку.

Ну, ну, ахают все! А родни-то со мной

понаехало! У свекровы — покойницы глаза на лоб вылезли – чем и угощать? А родня

– один достаёт пирог, другой – вина четверть, третья – картофельник.

Сознательные! Со своими хлебами, со своим вином приехали.

А как кончился пир-то, я и гола

осталась. Да. Не понимаите? Не отгадать загадки? Да меня в складчину в своей

деревне одели. Кто чего мог принёс. Время-то сами знаете, какое было. Вот после

пира-то меня и раздели, как новогоднюю ёлочку после праздника, да все наряды с

собой и увезли.

«Валенки»

Автор: У Косовых дом разодет, как невеста. На верёвках вокруг

дома развешаны яркие шёлковые платья, всевозможные шали, платки, одежда

верхняя, обувь, меховые шапки. По-старинному сказать – это сушка нарядов, от

моли, от мышей, но в то же время это и смотр благосостояния семьи, приданого

дочерей. Дарья Леонтьевна, хозяйка всего этого великолепия, сияет с головы до

ног! Это ведь она всё нажила, своими рученьками, 12-ти лет без родителей

осталась. Я от души радуюсь вместе с Дарьей Леонтьевной и с удовольствием

обхожу весь этот пёстрый, пахучий парад и вдруг на видном месте, возле самого

крыльца, замечаю два старых, растоптанных, без подошв чёрных валенка.

— А эти молодцы как сюда попали?

Д.Л.: А от этих молодцов я жить пошла.

Автор: — Жить?

Д.Л.: Жить. Мне эти валенки в лесу дали. Первая премия в жизни. И вот

жалко, никак не могу выбросить. (Д.Л. прошибает слезой). Мне 14 лет

было, когда меня на лесозаготовки выписали. И вот раз прихожу в барак из лесу.

«Новый год, — говорят, -завтра». Эх, думаю, и мне надо Новый год отметить. А

как? Чем? У нас тогда, в войну, не то что хлеба, катрошки-то досыта не было. А

давай, думаю, у меня валенки сухие в новом году будут. Положила в печь, легла

на нары. Думаю, полежу немножко, выну. А проснулась утром – вскочила, к печи-то

подбегаю, заслонку открываю, а у меня от валенок-то одни голяшки. Сгорели.

Жарко топили печь. Я вся в слезах к начальнику лесопункта. Босиком. По снегу.

«Так и так, говорю, Василий Егорович, у меня валенки сгорели, что мне делать?»

— «А что хошь делай, а чтобы к утру завтра была на работе. А то под суд отдам».

Пошла домой – 8 вёрст до дому. Из шубы маминой два лоскута вырезала, ноги

обернула да так и иду домой по лесу. Пришла домой, а что возьмёшь дома? Катя,

сестрёнка младшая, в детдоме, изба не топлена, на улице теплее. Вот я села на

крыльцо, плачу. Идёт старичок, конюхом робил. «Чего, девка, ревёшь?» — «Валенки

сожгла. Начальник сутки дал, а где я их возьму». – «Ничего, говорит, не плачь.

Пойдём ко мне на конюшню, что-нибудь придумаем». Вот пришла на конюшню, тепло у

дедушки, да я только села на пол к печке, прижалась, как к родной мамушке, и

уснула. До самого вечера спала. А вечером меня дедушко будит: «Вставай, ладно,

нет, я чего скорестил». Я гляжу и глазам не верю: бурки тёплые, эдакие шони из

войлока от хомутов старых сшил. Я надела бурки да до самого барака без

передышки бежала. В лесу темно, а я бежу да песни от радости пою. Успела. Не

отдадут под суд.

А через полгода, уж весна была, приезжает

к нам сам секретарь райкома. «Кто у вас тут хорошо работает, кого наградить за

ударный труд?» — «Дарка, говорят, всех моложе девка, а хорошо работает». – «Чем

тебя наградить за хорошую работу?» — «А дайте, говорю, мне валенки». – «Будут

тебе валенки». И вот осенью-то валенки чёрные привёз. Я долго их носила.

Бережливо. Первые-то 5 лет только как выходные, а потом уж и каждый день. Вот

какие у меня эти валенки.

«Золотые руки»

Мария: — Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск

приглашают. Подруга замуж выходит. Отпустишь?

Председатель колхоза: — А как же телята? С телятами-то кто останется?

Мария: — Маму с пенсии отзову. Неделю-то как-нибудь ,

думаю, выдержит.

Председатель колхоза: — Поезжай, поезжай, Мария! Да только от жениха

подальше садись, а то с невестой перепутает.

Автор: Председатель говорил от души. Он всегда любовался

Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей,

может, и не назовёшь, и ростом не очень вышла, но веселья, но задора – на

семерых. И работница… За 45 лет свои такой не видывал. Три бабёнки до неё

топтались на телятнике, и не какая-нибудь пьяная рвань – семейные. И всё равно

телята дохли. А эта пришла – ещё совсем-совсем девчонка, но в первый же день:

«Проваливайте! Одна справлюсь». И как почала-почала шуровать, такую революцию

устроила – на телятник стало любо зайти. Мария вернулась через три дня.

Мрачная. С накрепко поджатыми губами.

Председатель колхоза: — Да ты что, перепила на свадьбе?

Мария: — Не была я на свадьбе (с яростью, злостью

выбросила на стол свои руки).- Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди

посмеялись?

Председатель колхоза: — Я ничего не понимаю.

Мария: — Да чего не понимать-то? Зашла на аэродроме в городе

в ресторан – перекусить чего, думаю, два часа ещё самолёт на Мурманск ждать, ну

и пристроилась к одному столу – полно народу: два франта да эдакая фраля

накрашенная. Смотрю, а они и есть перестали. (сорвалась на крик) –

Грабли мои не понравились! Все растрескались, все красные, как сучья, — да с

чего же им понравятся?

Председатель колхоза: — Мария! Мария!

Мария: — Всё! Наробилась больше. Ищите другую дуру. А я в

город поеду красоту на руки наводить, маникюры… Заведу как у этой кудрявой

фрали.

Председатель колхоза: — И ты из-за этого…Ты из-за этих пижонов не поехала

на свадьбу?

Мария: — Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работает,

жених офицер – сколько там будет крашеных да завитых? А разве я виновата, что с

утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю. Да с чего же у меня

будут руки?

Председатель колхоза: — Мария, Мария! У тебя золотые руки! Самые красивые

на свете. Ей-богу!

Мария: — Красивые… Только с этой красотой в город нельзя

показаться.

Автор: Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда

переступила порог телятника. В 75 глоток, в 75 зычных труб затрубили телята от

радости.

«Сказание о великом коммунаре»

Сцена 1

Секретарь райкома: (Звонит по телефону) –

Самсонов, что у тебя? Докладывай. Нечего докладывать? Ну хоть картошки-то

сколько – нибудь уцелело? Всю спалило, только на приусадебных участках кое у

кого осталось… Ну-ну…(Вяло опустил трубку) (Снова взялся за трубку)

– Санникова мне. Санников у телефона? А чему ты радуешься, товарищ Санников?

Тебя что – утренником не ударило? Чего-чего? Ни про какой утренник не слыхали?

Да ты что? Нет, ты серьёзно? Поздравляю, поздравляю. (Рассмеялся) –

Герой этот Санников! Третий год подряд утренников нет. Во всех деревнях всё

морозом убило, а он только похохатывает. Я заколдован, говорит. Чёрта лысого он

заколдован. Болото за деревней осушено – вот в чём дело. Рассказывали мне

как-то, крестьянин один у них был, ещё до революции, 40 лет болото осушал.

Корреспондент: — Сорок? Сорок лет болото осушал?

Секретарь райкома: — Сорок. Прямо какой-то Микула Селянинович! Я в

прошлом году, когда мне рассказали, тоже не поверил. Фантастика какая-то,

думаю, сказка. А теперь вижу – тут что-то есть.

Корреспондент: — А можно мне об этом богатыре побольше узнать?

Секретарь райкома: — А это тебе, товарищ корреспондент, в Шавогорье

надо съездить, с их председателем колхоза поговорить, с Санниковым.

Сцена 2

Санников: — Так, так. Насчёт нашей знаменитости пожаловали? Был,

был у нас Сила Иванович.

Корреспондент: — Сила Иванович? Так и звали?

Санников: — Так. По метрикам-то, правда, Силантий, а старые

люди – Сила. Да и сам он себя Силой называл. Раз я, говорит, Силой родился, дак

мне и дела надоть по моим силам. И вот придумал – с чертями сражаться. Люди

пашут, сеют, воюют, а он одно знает – войну с болотом. В гражданскую,

сказывают, тут, в Шавагорье, страсть что было. Один конец деревни у белых,

другой у красных. А он – знать ничего не хочу. В одну руку лопату, в другую батог

– старый уж был, ветром шатало, — да на своё болото. Дак, понимаешь, что было?

Бои стихали меж красными и белыми. Ждали, когда старик полем пройдёт. Заметный

был.

Корреспондент: — Да может всё это россказни?

Санников: — Что – россказни? Сила Иванович – россказни? А как

же это? Всех утренником бьёт, а нас бог милует? Нет, тут болото было страсть.

Как немножко сивер дунет, и по этому болоту, как по трубе, хлынет стужа на

деревню. Всё сжигало, всё убивало. Сила Иванович отвёл беду от Шавогорья. Он 40

лет канавы копал да воду из болота спускал. (на минуту задумался) – Не

знаю, не знаю, что за человек был. Зарплаты не платили, канавокопателей и

всякой техники не было. Всё лопатой, всё лопатой. 40 лет. Железо вон неделю в

воде полежит – и того ржа съест. А тут живой человек, из костей, из мяса, да не

неделю, а 40 лет. Вот его, бывало, великим коммунаром и называли.

Корреспондент: За два дня я наслушался про Силу Ивановича всякого.

Человек-богатырь, какого земля шавогорская не рожала; колдун, который всю жизнь

с лешаками водился; чокнутый, не в своём уме. Матери ребятишек им пугали: вот

пошали у меня, отдам Болотному – его все Болотным звали. Ходил весь в заплатках

разноцветных. Не любили, не любили его при жизни-то. Умолял, на каждом сходе

упрашивал: разрешите через поля, через межи тропку протоптать – в два раза у

меня будет короче дорога. Не разрешили. Так до самой смерти и шастал в обход.

Его на болоте мёртвым и нашли. Это уж после смерти его стали добрым-то словом

вспоминать, когда он север от деревни отогнал. Перед тем, как покинуть

Шавогорье, мы долго бродили с Санниковым по кладбищу, но так и не нашли могилы

Силы Ивановича. Не уцелела.

Для 9-11 классов

« Были-небыли»

Чёрное море заражает человека своей энергией, своим неистовым

жизнелюбием, оно возбуждает в нас желание жить, работать. Балтика, Север

настраивают на философские раздумья, на разговор с вечностью.

Весна чувствует, осень размышляет.

Осина – дерево нервное. Берёзка и другие шумят ветками, а эта – каждым

листочком.

Белые берёзки – тёлочки среди рыжих сосен – коров.

Серенький тёмный денёк. Но в лесу светло. Природа зажгла свои

светильники – цветущую иву.

Погода меняется несколько раз на дню. Как будто на северном полюсе

клапан открывают: то жару выпустят, то холод.

За рекой на песке всё лето загорает белая лошадь и никак не может

загореть.

Снежная навись в лесу. На молодом сосняке – заячьими лапками, а на

еловых сучьях – медвежьими тушами, и если рухнет такая туша на земь –облаком

поднимется снежная пыль, и яма образуется на том месте, как от снаряда.

Одно из самых величественных зрелищ – как разгорается утренняя заря

зимой. Зарево – вполнеба. Торжественно является солнце миру.

Осень. Первые утренники. И уже берёзы выбросили жёлтые флаги

капитуляции.

Давно ли берёзки на поляне были как девчонки сопливые? А сейчас

вытянулись, налились. Стоят как девицы на выданье.

Утром вышел к реке и ахнул: не узнать старушку. Вечор выходил – ни

одного камешка не разглядишь на берегу, всё в серой тине. А сегодня берег

блестит, сверкает, как разноцветная мозаика. Ночью прошёл ливень, и вот

омылась, принарядилась Пинега.

«Братья и сестры» (из

вступления)

Помню, я чуть не вскрикнул от радости, когда на

пригорке, среди высоких плакучих берез, показалась старая сенная избушка, тихо

дремлющая в косых лучах вечернего солнца.

Позади был целый день напрасных блужданий по дремучим

зарослям Синельги. Сена на Верхней Синельге (а я забрался в самую глушь, к

порожистым перекатам с ключевой водой, куда в жару забивается хариус) не

ставились уж несколько лет. Травища — широколистый, как кукуруза, пырей да

белопенная, терпко пахнущая таволга — скрывала меня с головой, и я, как в

детстве, угадывал речную сторону по тянувшей прохладе да по тропам зверья,

проложенным к водопою. К самой речонке надо было проламываться сквозь чащу

ольхи и седого ивняка. Русло речки перекрестило мохнатыми елями, пороги заросли

лопухом, а там, где были широкие плеса, теперь проглядывали лишь маленькие

оконца воды, затянутые унылой ряской.

При виде избушки я позабыл и об усталости, и о

дневных огорчениях. Все тут было мне знакомо и дорого до слез: и сама

покосившаяся изба с замшелыми, продымленными стенами, в которых я мог бы с

закрытыми глазами отыскать каждую щель и выступ, и эти задумчивые,

поскрипывающие березы с ободранной берестой внизу, и это черное огневище варницы,

первобытным оком глянувшее на меня из травы…

А стол — то, стол! — осел, еще глубже зарылся своими

лапами в землю, но все так же кремнево крепки его толстенные еловые плахи,

тесанные топором. По бокам — скамейки с выдолбленными корытцами для кормежки

собак, в корытцах зеленеет вода, уцелевшая от последнего дождя. Сколько раз,

еще подростком, сидел я за этим столом, обжигаясь немудреной крестьянской

похлебкой после страдного дня! За ним сиживал мой отец, отдыхала моя мать, не

пережившая утрат последней войны…

Рыжие, суковатые, в расщелинах, плахи стола сплошь

изрезаны, изрублены. Так уж повелось исстари: редкий подросток и мужик,

приезжая на сенокос, не оставлял здесь памятку о себе. И каких тут только

знаков не было! Кресты и крестики, ершистые елочки и треугольники, квадраты,

кружки… Такими вот фамильными знаками когда-то каждый хозяин метил свои дрова и

бревна в лесу, оставлял их в виде зарубок, прокладывая свой охотничий путик.

Потом пришла грамота, знаки сменили буквы, и среди них все чаще замелькала

пятиконечная звезда… Припав к столу, я долго разглядывал эти старые узоры,

выдувал травяные семена, набившиеся в прорези знаков и букв… Да ведь это же

целая летопись Пекашина! Северный крестьянин редко знает свою родословную

дальше деда. И может быть, этот вот стол и есть самый полный документ о людях,

прошедших по пекашинской земле. Вокруг меня пели древнюю, нескончаемую песню

комары, тихо и безропотно осыпались семенники перезрелых трав. И медленно, по

мере того как я все больше и больше вчитывался в эту деревянную книгу, передо

мной начали оживать мои далекие земляки.

«Братья и сестры»

(из главы первой)

Зимой, засыпанные снегом и окруженные со всех сторон

лесом, пинежские деревни мало чем отличаются друг от друга. Но по весне, когда

гремучими ручьями схлынут снега, каждая деревня выглядит по-своему. Одна, как

птичье гнездо, лепится на крутой горе, или щелье по-местному; другая вылезла на

самый крутой бережок Пинеги — хоть из окошка закидывай лесу; третья, кругом в

травяных волнах, все лето слушает даровую музыку луговых кузнечиков.

Пекашино распознают по лиственнице — громадному

зеленому дереву, царственно возвышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает,

ветер занес сюда летучее семя или уцелела она от тех времен, когда тут шумел

еще могучий бор и курились дымные избы староверов? Во всяком случае, по

загуменью, на задворках, еще и теперь попадаются пни. Полу истлевшие,

источенные муравьями, они могли бы многое рассказать о прошлом деревни…

Целые поколения пекашинцев, ни зимой, ни летом не

расставаясь с топором, вырубали, выжигали леса, делали расчистки, заводили

скудные, песчаные да каменистые, пашни. И хоть эти пашни давно уже считаются

освоенными, а их и поныне называют навинами. Таких навин, разделенных

перелесками и ручьями, в Пекашине великое множество. И каждая из них сохраняет

свое изначальное название. То по имени хозяина — Оськина навина, то по фамилии

целого рода, или печища по-местному, некогда трудившегося сообща, — Иняхинcкие

навины, то в память о прежнем властелине здешних мест — Медвежья зыбка. Но чаще

всего за этими названиями встают горечь и обида работяги, обманувшегося в своих

надеждах. Калинкина пустошь, Оленькина гарь, Евдохин камешник, Екимова плешь,

Абрамкино притулье… Каких только названий нет!

От леса кормились, лесом обогревались, но лес же был

и первый враг. Всю жизнь северный мужик прорубался к солнцу, к свету, а лес так

и напирал на него: глушил поля и сенные покосы, обрушивался гибельными

пожарами, пугал зверем и всякой нечистью. Оттого-то, видно, в пинежской деревне

редко кудрявится зелень под окном. В Пекашине и доселе живо поверье: у дома

куст — настоится дом пуст.

Бревенчатые дома, разделенные широкой улицей, тесно

жмутся друг к другу. Только узкие переулки да огороды с луком и небольшой

грядкой картошки — и то не у каждого дома — отделяют одну постройку от другой.

Иной год пожар уносил полдеревни; но все равно новые дома, словно ища поддержки

друг у друга, опять кучились, как прежде.

«Братья и сестры»

(из главы десятой)

Семь дней Лукашин не знал, что творится в Пекашине.

Да и до Пекашина ли ему было? Над колхозом «Рассвет» разразилась небывалая

катастрофа. Во время ледохода ниже деревни образовался затор, и вода хлынула на

деревню…

Люди трое суток отсиживались на крышах домов,

колхозный скот погиб — во всей деревне осталось несколько коров, которых успели

поднять на повети.

Он пришел в Водяны уже после того, как вода спала. Но

и то, что он увидел, заставило содрогнуться. На улицах заломы бревен и досок,

хлевы и бани сворочены со своих мест, ветер свищет в черных рамах без стекол…

Люди, молчаливые, отупелые, грелись у костров, разложенных прямо под окнами,

варили в чугунах мясо, вырубленное из все еще не обсохших коровьих туш.

Пять дней он почти не смыкал глаз: бегал, ездил по

соседним деревням, добывал хлеб, доставал необходимую утварь, сгонял народ на

помощь. В соседних колхозах рушились планы посевной. Председатели вставали на

дыбы. Приходилось упрашивать, стыдить, кричать, чуть ли не драться…

Как ни был угнетен Лукашин нахлынувшими

воспоминаниями, но вид мирного поля с пахарями взволновал его. Все было родное,

знакомое с детства — и эти неторопливые лошаденки, мотающие мохнатыми головами,

и скрип плужного колеса, и запах пресной земли, смешавшийся с запахом

пережженного навоза.

На поле пахали четыре пахаря — три женщины и один

мешковатый, приземистый мужчина, в котором он без труда узнал Трофима Лобанова.

Узнал он и свою приметную хозяйку, — она на другом конце поля разбрасывала

чадивший навоз. А вот которая из остальных женщин председатель, угадать было

нелегко. Однако ему не пришлось блуждать по полю. Первым пахарем, к которому он

подошел, оказалась сама Минина. Ни одна работа, пожалуй, не налагает на

человека такого резкого отпечатка, как весенняя пахота. Лицо Анфисы, совершенно

бледное еще неделю назад, потемнело, осунулось. Черные, глубоко запавшие глаза

блестели сухим режущим блеском. И голос, когда она заговорила, тоже показался

ему незнакомым — простуженный, с хрипотцой.

— Ну, председатель, — нетерпеливо сказал Лукашин, едва они

сели к кустам, — выкладывай! Как сев?

— Пашем помаленьку. С кормом только беда. Лошади через

каждую сажень останавливаются.

— Да, вот что… — нахмурился Лукашин. — Вам придется две

лошади послать в Водяны, и срочно. Слыхали, какое несчастье там?

Анфиса резко потянулась к ивовой ветке:

— А самим на себе пахать? Лошадей-то у нас сколько?

— А у них больше? — жестко сказал Лукашин. — Люди на

поветях живут, в избах кирпич да глина, а вы разводите… Райком дал указание

всем колхозам выделить. И коров тоже. Там ни одной коровы в колхозе не

осталось.

Он свернул цигарку, помягчавшим голосом спросил:

— Когда сев рассчитываете кончить?

— В хорошие годы до войны за две недели сеяли, а нынче,

видать, не скоро…

«Братья и сестры» (из главы

шестнадцатой)

Отсеялись, отмучились с грехом пополам — ждали лета, но

тут началось самое страшное: из-за навин опять дохнул сиверок. Свирепыми

утренниками прибило первые жальца зеленой молоди, до черноты опалило крохотную

завязь на деревьях. Небывалый ветер бесновался в полях — пыль столбами

крутилась над пашней. На Широком холму по крутоярам до каменной плеши выдуло

почву, — прожорливая птица клевала беззащитное зерно.

От рева голодной скотины можно было сойти с ума. И

чего только не делали, как только не бились люди, чтобы спасти животных! День и

ночь рубили кустарник, косили прошлогоднюю ветошь, драли мох на старой гари,

отощавших коров подымали на веревках, привязывали к стойлам, — и все-таки от

падежа не убереглись.

По вечерам, когда над черной хребтиной заречного леса

вставала луна — огромная, докрасна раскаленная, жуть охватывала людей.

Откуда-то с перелесков стаями налетало голодное воронье и всю ночь до утра,

оглашая деревню зловещим карканьем, кружило над скотными дворами.

Престарелые старухи, на веку не видавшие такой беды,

суеверно шептали:

— Пропадем… конец света приходит…

И Анфиса, слыша это, ничем не могла утешить людей. Ее

саму, крепясь, утешал Степан Андреянович:

— Ничего, в шубе сеять — в рубашке жать…

Так прошла неделя.

И вот однажды утром, когда отчаявшиеся люди уже

потеряли всякую надежду на приход лета, сиверок внезапно стих. Из-за свинцовой

мути робко и неуверенно проглянул голубой глазок неба. Потом вдали, за белыми

развалинами монастыря, глухо бухнуло — темные, тяжелые тучи поползли на

деревню. Они ползли медленно, грозно клубясь и властно разрастаясь до самого

горизонта. Над Пекашином стало темно и немо. Даже голодная скотина и та

притихла в ожидании. И вдруг оглушительный грохот сотряс землю…

По всей деревне захлопали двери, ворота. Люди — в чем

попало — выбегали на улицу, ставили ушаты под потоки и под проливным дождем

радостно перекликались друг с другом. По вспененным лужам, как жеребята,

носились босоногие ребятишки, всю весну высидевшие дома.

Началось короткое северное лето.

«Братья и сестры» (из главы девятнадцатой)

И день не день и ночь не ночь…

Таинственно, призрачно небо над безмолвной землей.

Дремлют в окружии леса — темные, неподвижные. Не потухающая ни на минуту заря

золотит их остроконечные пики на востоке.

Сон и явь путаются на глазах. Бредешь по селению — и

дома, и деревья будто тают и зыбятся слегка, да и сам вдруг перестаешь ощущать

тяжесть собственного тела, и тебе уже кажется, что ты не идешь, а плывешь над

притихшей деревней… Тихо, так тихо, что слышно, как, осыпаясь белым цветом,

вздыхает под окном черемуха. От деревянного днища ведра, поднятого над

колодцем, отделится нехотя капля воды — гулким эхом откликнется земная глубь.

Из приоткрытых хлевов наплывает сладковатый запах

молока, горечь солнца излучает избяное дерево, нагретое за день. И еще:

заслышав шаги, пошевелится под крышей голубь, воркнув спросонья, и тогда,

медленно кружась, пролетит на землю легкое перо, оставляя за собой в воздухе

тоненькую струйку гнездовьего тепла.

Заглохли, притихли крикливые запахи дня. Уже не

разит смолищей от сосен, не тянет с луга ядовито-сладкой сивериской, от которой

дохнет скотина. Зато все тончайшие запахи разнотравья, которые теряются днем,

невидимым парком наплывают с поля. И какая-нибудь маленькая, неприметная,

стыдливо спрятавшаяся в лопухах травка, для которой и званья-то не нашлось у

людей, вдруг порадует таким непередаваемым ароматом, что томительно и сладко

заноет сердце.

Белая ночь…

Отрывок из рассказа

«Сосновые дети»

Ну не глупо ли, черт побери, ночью — пускай она белая,

пускай светлая как день — переходить вброд по колено речку, снимать и

натягивать сапоги, карабкаться в гору — и все это ради того, чтобы взглянуть на

сосны, которые с детства намозолили тебе глаза!

На горе, в пахучем березняке, Игорь выломал пару

веток, протянул мне: отмахивайся от комара.

Вечерняя заря еще не погасла. Далеко на горизонте

чернела зубчатая гряда леса. И над этой грядой то тут, то там поднимались

багряные сосны — косматые, похожие на вздыбленных сказочных медведей.

Под ногами похрустывают сухие сучки. Лопочут, шлепая

прохладной листвой по разгоряченному лицу, беспокойные, не знающие и ночью

отдыха осинки. Игорь в белой рубахе, окутанный серым облаком гнуса, как олень,

качается в кустах. Матерый опытный олень, безошибочно прокладывающий свою

тропу.

Леса еще не видно, но в воздухе уже знойно и остро

пахнет сосновой смолой. А вот и сам лес.

Мы стояли на опушке осинника, и перед нами

простиралась громадная равнина, ощетинившаяся молодым сосняком. Вдали, на

западе, равнина вползала на пологий холм, и казалось, что оттуда на нас

накатывается широкая морская волна. И самые сосенки, то иссиня-черные, то сизые

до седины, то золотисто-багряные со светлыми каплями смолы, напоминали

нарядную, пятнистую шкуру моря.

Игорь сказал:

— Ну, не жалеешь, что пошел?

А потом вдруг обхватил руками ближайший садик сосенок — они

росли купами, — ткнулся в них лицом:

— Вот мои ребятишки!

— И ты говоришь, все это сотворил одной мотыгой? — спросил

я, снова и снова оглядывая равнину.

— Да, Алексей. Мотыгой — нашим пинежским копачом и вот

этими руками! — Игорь выбросил кверху небольшие темные руки, сжатые в кулаки. —

Я приехал сюда зимой. Тогда и в помине еще не было, чтобы лес восстанавливать.

А я думаю — шалишь! Не на лежку сюда приехал. Раз ты к лесу приставлен —

оправдай себя. Самая загвоздка, конечно, была в семенах. Ну я смикитил.

Мальчишек на лесопункте кликнул — целый шишкофронт открыл. Им это в забаву — по

соснам лазать, а мне польза…

Вдруг Игорь задумался, тяжело вздохнул.

— Ну и Наташе, конечно, досталось. Это уж после, когда эти

сопляки на цыпочки поднялись. Жара была, Алексей, они у меня начали сохнуть —

как котята без молока. Ну, я копач в руки и давай махать с утра до ночи. И вот,

понимаешь, Наташа тогда в положении была. Зачем же вот ей-то было за копач

браться? Недоглядел, Алексей. Нескладно у нас получилось. Врачи говорят: конец

вашим детям…

Белая ночь проплывала над нами. Над ухом жалобно

попискивали комары. Игорь с опущенной головой, белый, как привидение, стоял до

пояса погруженный в колючий потемневший сосняк.

— Ничего, — заговорил он сдавленным шепотом. — Ничего! — И

вдруг опять уже знакомым мне, каким-то по-отцовски широким и щедрым объятием

обхватил сосенки. — Вот мои дети!.. Наташа плачет, убивается, а я говорю: не

плачь; кто чего родит — одни ребятишек с руками да ногами, а мы, говорю, с

тобой сосновых народим. Сосновые-то еще крепче. На века. Согласен, Алексей? — И

вдруг Игорь, не дождавшись моего ответа — решенное дело! — громко и раскатисто,

да так, что эхо взметнулось над притихшим сосняком, рассмеялся. Надо было

возвращаться домой. Но как же не хотелось расставаться с этим сосняком! Или это

потому, что теперь уж эти сосенки-подростки для меня не просто молодой сосняк,

а Игоревы дети?

Очерк «О первом

учителе»

Но никто, ни

один человек за всю жизнь не оказал на меня столь могучего нравственного

воздействия, как сельский учитель Алексей Фёдорович Калинцев.

Всё поражало нас, школьников, в этом немолодом уже человеке. Поражали

феноменальные по тем далёким временам знания, поражала неистощимая и в то же

время спокойная, целенаправленная энергия, поражал даже самый внешний вид его,

всегда подтянутого, собранного, праздничного.

Никогда не забуду свою первую встречу с Учителем.

Был мартовский воскресный морозный и ясный день 1934 года, и я,

четыр-надцатилетний деревенский паренёк, с холщовой сумкой за плечами, в

которой вместе с бельишком была какая-то пара ячменных сухариков (тогда ведь

была карточная система — 300 граммов хлеба на иждивенца!), в больших

растоптанных валенках с ноги старшего брата, впервые в жизни вступил в нашу районную

столицу — Карпогоры. Тогда это было обыкновенное северное село, но мне в нём

всё казалось удивительным: и каменный магазин с железными дверями и нарядной

вывеской, и огромное, по тогдашним моим представлениям, здание двухэтажной

школы под высоким, мохнатым от снега тополем, где мне предстояло учиться, и

необычное для моей родной деревни многолюдье на главной улице. Но, помню, всё

это вмиг забылось, перестало для меня существовать, как только я увидел его,

Алексея Федоровича.

Он шел по снежному утоптанному тротуару один-единственный в своем роде — в

поскрипывающих на морозе ботинках с галошами, в тёмной фетровой шляпе с

приподнятыми полями, в посверкивающем пенсне на красном от стужи лице, и все,

кто попадался ему навстречу — пожилые, молодые, мужчины, женщины, — все

кланялись ему, а старики даже шапку с головы снимали, и он, всякий раз дотрагиваясь

до шляпы рукой в кожаной перчатке, отвечал: «Доброго здоровья! Доброго

здоровья!»

Такого я ещё не видывал. Не видывал, чтобы в наши лютые морозы ходили в

ботинках, в шляпе, чтобы все от мала до велика так единодушно почитали

человека.

Да, Алексей Фёдорович умел поддержать своё реноме народного учителя: самая

обычная прогулка по райцентру у него превращалась в выход, но, конечно, великую

любовь и уважение к себе моих земляков он снискал прежде всего своим

безответным, поистине подвижническим служением на ниве народного просвещения.

В тридцатые

годы в стране не хватало учителей, тем более на вес золота были они у нас, в

лесной глуши. И вот Алексей

Федорович, для того чтобы не сорвать в школе учебный процесс, годами осваивал

предмет за предметом. Он вел у нас ботанику, и зоологию, и химию, и астрономию,

и геологию, и географию, и даже немецкий язык. Немецкий язык он выучил

самостоятельно, уже будучи стариком, чтобы дать нам, первым выпускникам, хоть

какое-то представление об иностранном языке.

А как назвать,

какой мерой измерить то, что он делал для нас как преподаватель дарвинизма!

Один-единственный учебник на весь класс! И все же мы знал предмет, знали

учебник. По конспектам, составленным Алексеем Федоровичем.

И я завидую,

безмерно завидую тем, кто может постоять с обнажённой головой у могилы своего

любимого учителя. Мы, пинежане, сделать этого не можем. Мы не уберегли нашего

Учителя. Он пал жертвой клеветы и наветов, и мы даже не знаем, где и как кончил

он свои дни.