Шизофрения — тяжелое психическое нарушение, которым страдают более 20 миллионов человек по всему миру. Часто люди с этим заболеванием галлюцинируют, слышат голоса, видят то, чего нет на самом деле, и подвержены бредовым идеям. «Лента.ру» при поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» поговорила с людьми, у которых диагностирована шизофрения, и узнала, как определить психическое расстройство и что с этим делать.

Сара, 28 лет: «Все начиналось невинно: я будто слышала мысли людей»

У меня диагностировали параноидную форму шизофрении, когда я лежала в психиатрическом стационаре. Диагноз поставили практически сразу, после первого консилиума специалистов.

У каждого человека, столкнувшегося с шизофренией, болезнь протекает по-разному. Пусковой кнопкой к ее развитию может послужить что угодно — любой сильный стресс, роды, смерть близкого или употребление наркотиков.

Первые симптомы заболевания появились полтора года назад, мне было 27. Тогда я была магистрантом, преподавателем-стажером в одном из ведущих вузов страны. Все начиналось вполне невинно: я будто слышала мысли людей. В какой-то степени это было интересно — мне казалось, будто у меня проснулись сверхспособности. Я могла ехать в троллейбусе и слышать гул чужих мыслей: «надо забрать ребенка из сада», «мне грустно», «хочу купить телевизор». И это в то время, когда у меня нет детей, и телевизор мне не нужен. К счастью, на качество жизни и на работу это никак не влияло, я могла контролировать это.

Спустя какое-то время краски начали сгущаться — это совпало с возросшим уровнем ответственности на работе и приближением срока защиты магистерской диссертации. Я больше не могла отстраняться от чужих мыслей, они буквально поселились в моей голове, места для меня самой уже не осталось. Когда я находилась в каком-либо обществе, я слышала невербальные угрозы от окружающих. Мне было страшно ездить в метро, потому что я была убеждена, что мои мысли может прочесть любой человек.

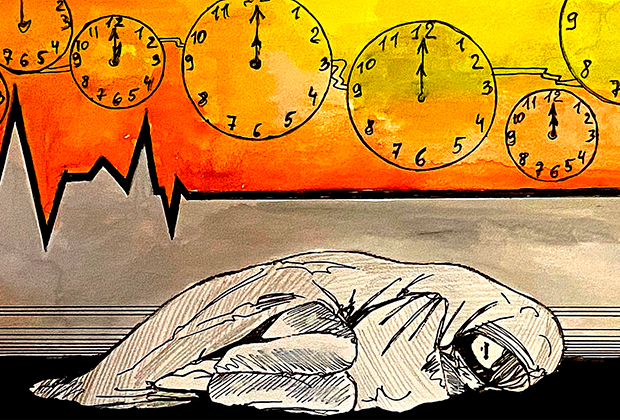

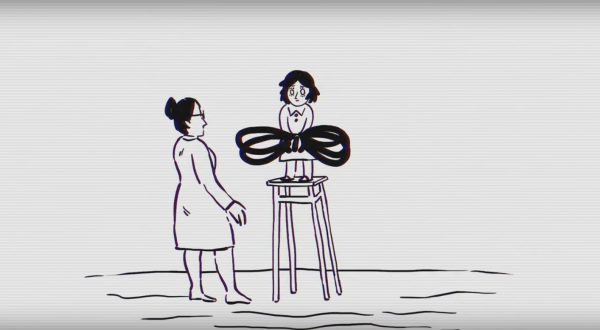

Изображение: Света Кобракова

Кульминацией стал экзамен по философии. Тогда я была убеждена, что кто-то вынул из моей головы мозг, поэтому я ничего не помню. Мне стало ясно, что со мной что-то не так.

Болезнь ухудшала мое состояние, становилось все труднее жить в мире, который будто бы ополчился против меня. Но в действительности против меня ополчился мой собственный мозг, что кажется еще более ужасающим.

Я рассказала все родителям, они забрали меня в родной провинциальный городок и отправили в центр пограничных состояний. Там мне выписали препараты-антипсихотики.

Наверняка все слышали выражение «страдающий шизофренией» — и это отлично описывает заболевание. Болезнь мучает, выматывает, делает существование непереносимым. Самое страшное — это, скажем, печать фатума, наложенная ею. Хроническая… неизлечимая… прогрессирующая… Все эти слова могильными плитами лежат на нас, людях с диагнозом.

Отгороженность от мира, невозможность реализации, инвалидизация, стигматизация — вот хоровод, с которым мы сталкиваемся. Мы никогда не сможем объясниться с этим миром, высказаться в него. Мы никогда не будем поняты, потому что это не объяснить так, как можно объяснить влюбленность, боль в ухе или отчаяние, которые так или иначе испытывали все люди.

Изображение: Света Кобракова

Есть люди с шизофренией, которые под наблюдением специалиста в результате многолетних проб разных препаратов смогли найти оптимальную схему лечения. Хороший пример — это Элин Сакс, американская профессор, доктор наук. Ее книга «The center cannot hold» в определенный момент осветила мою жизнь надеждой и показала, что еще рано сдаваться — все можно изменить. Да, придется постоянно бороться, стать настоящим воином, но это того стоит.

Шизофрения — это повод к получению инвалидности, но не во всех случаях. Хотя я стою на учете в ПНД, инвалидности мне удалось избежать. И все же некоторые ограничения в жизни в целом и в работе в частности у меня есть. Я больше не могу преподавать, не могу водить автомобиль. Думаю, и на ответственных руководящих постах мне работа не светит.

Вылечиться полностью от шизофрении невозможно, но можно добиться стойкой ремиссии и полной социальной и трудовой реабилитации.

Людям с заболеванием необходима поддержка, поэтому родственникам «болящего» нужно быть готовыми бороться. Необходимы и максимально квалифицированные специалисты. А вот обращаться к изгоняющим бесов экстрасенсам, шаманам и магам нельзя ни в коем случае. Так можно потерять очень ценное время, деньги и к тому же усугубить заболевание.

Изображение: Света Кобракова

Если вы замечаете, что между реальностью и тем, что происходит в вашей голове, большая разница — стоит идти к специалисту. Стоит быть всегда очень критичным к себе и включать рациональное мышление. То есть, к примеру, какова вероятность того, что вы земное воплощение какого-нибудь бога?

Я бы хотела обратиться ко всем, кто столкнулся с шизофренией: будьте сильными, не опускайте рук, не жалейте денег на специалистов и препараты — все это окупится вашим состоянием. Путь будет долгим и трудным, но он того стоит. Найдите тех, кто поймет вас, не стигматизируйте заболевание, лечитесь — и вы добьетесь ремиссии. Ну и занимайтесь по возможности творчеством.

В 2019 году компания «Гедеон Рихтер» вывела на российский рынок новый препарат, способный облегчить позитивную и негативную симптоматику заболевания

Екатерина, 37 лет: «Я начала видеть существ из параллельной реальности»

Шизофрения обычно кажется чем-то непоправимым. Тут же рисуются картины об отсутствии будущего, о жизни в психбольнице. Но ведь на сегодняшний день это не так! Многие люди с диагнозом шизофрения вполне успешны — как профессионально, так и в личном плане.

Да, диагноз действительно сложно принять. Я рыдала, когда специалист предположил, что у меня шизофрения, — это как узнать, что ты смертельно болен, только не телом, а душой и разумом.

Есть проблема, что человеку с таким диагнозом, ничего не объясняя, специалисты назначают кучу достаточно тяжелых препаратов с огромным количеством побочных эффектов. И люди даже не понимают, зачем все это нужно и нужно ли это вообще. Люди не знают, что препараты можно менять, корректировать дозу. Это часто приводит к самовольному отказу от медикаментозного лечения, которое при правильном подборе препаратов дает возможность находиться в сознании. Еще каких-нибудь 50 лет назад такой возможности у больных не было!

Когда появились первые признаки заболевания, я даже не поняла, что это болезнь, — в этом ее коварство. В какой-то момент я стала жить как бы в двух реальностях. И с каждым днем этих реальностей становилось больше. Это как жизнь в разных измерениях, в которых отличается не пространство, но твоя жизнь, опыт, судьба.

Это очень сложно описать… Представьте себе, что есть Вы, и есть другой Вы, только он в другом измерении. Возможно, в другом времени. Таких Вас много, и все они связаны. От действий каждого из этих личностей зависит их же будущее, будущее их близких и все события вокруг. Потом клубок разрастается до таких размеров, что невозможно это распутать. И наступает отчаяние. Как бездна, в которую стремительно затягивает, из которой не выбраться.

В какой-то момент я начала видеть разных существ, как будто из параллельной реальности. Одни были агрессивны и нападали на меня, другие защищали. Но я понимала, что это вижу только я, и никому об этом не говорила.

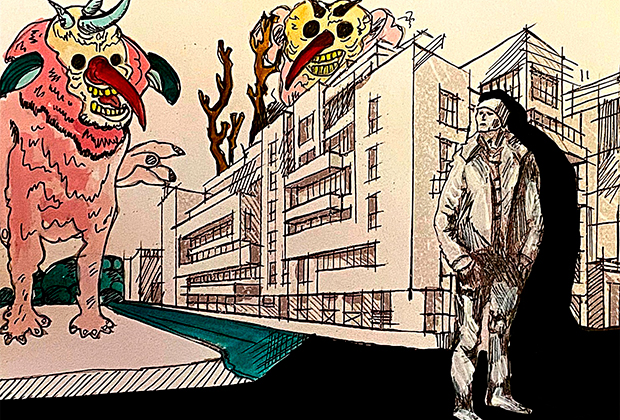

Изображение: Света Кобракова

Ну, а потом настал момент, когда некоторые симптомы вышли на поверхность. Родные поняли, что дело плохо, и вызвали скорую. Я не была опасна ни для себя, ни для окружающих, поэтому поначалу медики не хотели увозить меня — для этого не было оснований. Но потом они увидели мои старые, многолетней давности, шрамы от самоповреждений, и именно эти шрамы стали поводом для помещения в стационар.

Я никому, ни одному человеку на свете не пожелаю заболеть этой болезнью. Сложно передать весь спектр чувств, которые приходится испытывать в состоянии психоза (у меня за последние полтора года таких было три). Ты попадаешь в обстоятельства, на которые не можешь повлиять никаким образом, и вместе с тобой, по твоей вине, здесь оказываются дорогие тебе люди. Что может испытывать человек, который, к примеру, уверен, что он заперт навсегда в своей квартире вместе со своими детьми, а в это время пришла ночь, которая никогда не закончится? Это страх и полное отчаяние.

Когда из психоза выходишь, начинается период восстановления. Это тоже очень непросто. Бывает очень сложно сделать хоть что-то — даже встать с кровати. Бывает так, что наступает полная пустота внутри, и ты не чувствуешь ничего, вообще ничего — ни радости, ни печали, ни любви, ни боли или каких-то других переживаний. И здесь снова появляется чувство вины, потому что ты не можешь выполнять даже повседневные дела.

Однажды я чуть не вышла в окно шестого этажа, а рядом были мои дети. Это произошло не потому, что я хотела свести счеты с жизнью. Просто в тот момент в моей реальности я верила в то, что мое физическое тело неуязвимо. Но мне повезло, меня остановили. Свекровь, увидев меня стоящей у окна, спокойным голосом сказала: «Закрой его, пожалуйста». И я закрыла.

Изображение: Света Кобракова

В один момент я поняла, что нужна близким, детям, и это для меня важнее «сверхспособностей». И я должна сделать все, чтобы жить именно в реальном мире. Когда я поняла это, мое лечение стало осознанным. Я стала активнее сотрудничать со специалистами, слушать их рекомендации, искать информацию, читать литературу, связанную с психиатрией. Это был большой труд, но для меня было важно вернуться — ради тех, кому я нужна. Ключ, на мой взгляд, как раз в этом: найти в себе силы признать, что ты болен, и начать лечиться.

Если вы родственник человека, который столкнулся с шизофренией, нужно понимать, что шизофрения — это не блажь, не придуривание, не лень, не умственная отсталость. Это болезнь, которую нужно лечить, и чем раньше начнешь — тем лучше. Желательно, чтобы лечение заключалось не только в наблюдении у специалиста, но и в работе с психотерапевтом, социальным работником, с участием в группах взаимопомощи.

Если в семье болеет один, то поддержка и помощь нужна всем. Проблема ведь не только у больного. Так или иначе эта ситуация отражается на всей семье. Для детей это вообще серьезная травма, поэтому нельзя табуировать эту тему, как-то замалчивать ее. Детям людей с заболеваниями психики нужна поддержка в этом вопросе.

Я хочу обратить внимание на слово «поддержка». Не опека. Не нужно ни в коем случае делать все за больного, это только вредит. И не нужно нагружать его какой-то чрезмерной активностью, особенно если эта деятельность не в сфере его интересов. Нужно поддерживать и подбадривать его во всех начинаниях, талантах, способностях. По своему опыту знаю, что часто фраза «Выше нос, мы это преодолеем» порой важнее долгих мотивирующих разговоров.

У меня трое детей. Старшему было семь лет, когда я впервые попала в больницу. О том, что я больна, мы поговорили с ним не сразу. Тема была чуть ли не табуированной у нас в семье, да и я тогда не признавала в себе болезнь. Но было видно, что старший ребенок переживает. Все изменилось после третьего эпизода — тогда мы и поговорили. Я сказала, что во всем многообразии разных болезней есть еще и психические. Сын преобразился прямо на глазах, теперь он задает разные вопросы о заболевании, ходит со мной на мероприятия и довольно неплохо разбирается в теме психического здоровья. Дети способны понять, просто нужно называть вещи своими именами, хоть и страшно признаться во многом самому себе.

Около трех лет я принимала лекарства. На сегодняшний день мне удается обходиться без них. Я принимаю их изредка, когда чувствую в себе некоторые знакомые сигналы подступающего психоза. Но это бывает крайне редко — на фоне, например, сильной стрессовой ситуации. Я, конечно, довольна, что живу в наше время, и у меня есть шанс помочь себе медикаментами. Меня не мучают лоботомией, не надевают на меня мокрую тряпку, не подвешивают к потолку. Когда-то давно эти методы считались вполне себе адекватными, однако, как мы знаем сейчас, все это не имело результата или делало только хуже.

Изображение: Света Кобракова

Мне нравится сравнение шизофрении с гриппом, хоть оно и недостаточно корректно. Можно ли навсегда избавиться от гриппа? Нет. Какой-то период времени тебе плохо, надо принимать жаропонижающее и много пить, соблюдать постельный режим. А потом все прошло, и не нужно специально ничего делать, чтобы чувствовать себя хорошо. Но симптомы могут вернуться, и нужно быть к этому готовым.

Лечение позволяет жить полноценной жизнью. Но нужно понимать, что одних лекарств мало. Лекарства только дают возможность вернуться в реальность, чтобы полноценно поработать над более глубинными причинами болезни. Социальная активность и социальная реабилитация тоже очень важны.

Я считаю, что в моем случае большую роль сыграла деятельность, которая мне интересна, к которой у меня есть склонность. Кстати, именно психологи в стационаре рекомендовали мне всегда находить в себе силы для того, к чему есть интерес. Хобби и увлечения очень важны! Они придают сил.

Я просто хотела бы поддержать тех, кто узнал свои проблемы в моей истории. Я знаю, что таких людей много. И много людей, которые справились, ведут активную полноценную жизнь, реализуют себя. Если кто-то смог — значит, сможет и еще кто-то. Нельзя замыкаться в себе. Желаю сил, терпения и успехов на этом нелегком пути. Это большой труд, но результат действительно стоит того, чтобы потрудиться.

Материал подготовлен при поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер».

Шизофрения возникает у 0,3–0,7% населения. Согласно опросу ВЦИОМ, 38% россиян считают: людям с шизофренией следует «находиться подальше от других». Журналист, фотограф и автор паблика «Ты здесь не чужой» Арден Аркман сделал проект о тех, кто живет с шизофренией: он снимал героев в важных для них местах и узнавал, каково иметь шизофрению в России.

«Здравствуйте, я Саша, очень опасный зверь»

Саша, 20 лет

Минск — Санкт-Петербург. Блогер. Фотография сделана у Саши дома

В детстве у меня была склонность к патологическому фантазированию, но это особо не мешало жить и не отличало [меня] от других детей. В 11 лет были легкие слуховые галлюцинации — казалось, что меня зовет мама. Самые яркие проявления пошли лет в 15, после возвращения вытесненных воспоминаний о насилии.

В [минской] больнице санитарки били пациентов, особенно совсем маленьких детей из детдома. В отделении вообще было очень много насилия — психологического, физического и сексуального. Сейчас идет расследование по этому поводу, но полиция не совсем на моей стороне. Из‑за диагноза вместо жертв верят насильникам (насильники — врачи), фальсифицируют данные в медицинских карточках и говорят, что это просто «видения».

На словах мне ставили диссоциативное расстройство идентичности, но официально его никуда не занесли, сославшись на то, что в СНГ к этому диагнозу относятся c сомнением. Потом поставили шизофрению. Про диагноз знают все, я веду блог на эту тему и никогда не скрывала его. Зачем? Со стигматизацией психически больных нужно бороться, замалчивание только усугубляет проблему.

Я не принимаю таблетки: мне много раз меняли препараты, ничего не подходит, они делают только хуже и дают сильные побочные эффекты. В России я еще не обращалась за психиатрической помощью, но в Беларуси с этим все очень плохо.

Самое тяжелое — отношение общества и потребность постоянно доказывать, что я не опасный неадекватный маньяк. Из‑за диагноза мое слово стоит ниже слова человека, который совершил надо мной противоправное действие, ведь «ей могло показаться».

В соцсетях меня то и дело сравнивают с опасным, бешеным зверем, которого надо изолировать, в ПНД врачи видят во мне не личность, а бомбу замедленного действия, и это угнетает. Здравствуйте, я Саша, очень опасный зверь ростом в 157 сантиметров и весом в 43 килограмма, который обожает мопсиков, не может без чужой помощи открыть банку и частенько помогает людям. Приятно познакомиться, я опаснее медведя, потому что у меня шизофрения.

«Тебя не пора вязать?»

Екатерина, 19 лет

Санкт-Петербург. Фотограф. Снимок сделан во дворе психиатрической больницы

С четырех лет у меня были мысли о суициде. Каждое пробуждение, если рядом не было взрослого, вызывало дикий страх и панику, будто меня оставили навсегда. Отец умер, когда мне было три года. С четырех до 14 лет я не верила в это и периодически видела его в толпе. Втихую повреждала себя: отрывала кожу, не давала заживать ранкам, выдирала пряди волос.

В больницу попала в 18 лет из‑за голосов, беспричинных психозов и навязчивых мыслей. Там смех или слезы были чреваты капельницами и повышенными дозировками. Привязать [к кровати] могли на сутки или неделю — все зависело от настроения медсестер. Бабушку в деменции привязали к стулу в коридоре, чтобы она всегда была в поле зрения, даже кормили привязанной. Туалетный вопрос решался утками и памперсами. Одна женщина поступила беременной, ее на скорой увезли рожать, а через несколько дней вернули в закрытое отделение. Вынудили отказаться от ребенка. Никто из персонала ее не поддерживал, хотя из‑за самих родов и отказа она очень страдала физически и морально.

Вообще, если больничное лечение подошло — это везение, если нет — вы можете думать, что так и должно быть. Иногда врачи лишь заглушают острые симптомы, не разбираются в корне проблемы и не говорят, как с этим всем дальше жить. Отчасти ситуация такова из‑за сложности психиатрии как науки, отчасти — из‑за моральных устоев в нашей стране.

Близкие приняли диагноз спокойно, хотя одна из родственниц теперь меня боится. Некоторые приятели начали относиться слегка настороженно, обычное проявление эмоций становилось [для них] тревожным звонком: «Тебя не пора вязать?»

У меня бывает ощущение, что я не имею права на существование, отчего иногда [могу] не обратиться за помощью, не совершить что‑то по своей инициативе, порой не взять положенное.

Люди думают, что «психи» непременно опасны для общества, что лучше их вообще избегать и не допускать до каких‑либо должностей. На время лечения пришлось брать по учебе академический отпуск, а когда решила вернуться, мне понадобились справки о том, что могу продолжать обучение. В них не было ни слова о том, что я лечилась в психиатрической больнице, — видимо, чтобы это не доставило проблем.

Болезнь точно сильно навредила мне, затормозила прогресс, много раз чуть не убила, навсегда сказалась на образе мышления, усложнила жизнь. С другой стороны, после стольких лет слепой войны я оказалась в лучших условиях и теперь сильнее многих. Шизофрения все еще со мной и всегда будет, иногда она напоминает о себе, но это дает контраст, чтобы ценить жизнь.

«Меня дискриминировали только работники государственной психиатрии»

Андрей, 26 лет

Санкт-Петербург. Учится на ландшафтного архитектора. Фотография сделана у Андрея дома

С детства были истерики и плаксивость, но настоящие проблемы появились в 15–16 лет. Сильные чувства возникали без причины, а картина мира усложнялась — знаки, символы, в центре [которых] был я, борец с космическими силами. Думал, что мне нужно совершить самосожжение, чтобы уподобиться Солнцу. Качество жизни ухудшилось, испортились отношения с матерью, нарастала социофобия.

Однажды мама вызвала психиатра, которая пришла ко мне домой, обсудила проблемы и предложила госпитализацию. Я согласился, но ожидания с реальностью не совпали. Санитары, приехавшие ко мне, грубили, напялили тяжелую смирительную рубашку: «Ты псих, это чтобы ты из окна не выпрыгнул». И увезли прямо из дома.

В больнице имени И.И.Скворцова-Степанова выдали дырявые штаны и рубашку, забрав мою одежду. Было ощущение тюрьмы: запрещено почти все, кроме предметов личной гигиены и книг. Персонал тоже был похож на тюремщиков, называл хроников «мясом». Одна из санитарок взяла под «покровительство» мальчика и ежедневно вкалывала ему внеочередные уколы нейролептика за мелкие нарушения распорядка дня. Когда мальчик пожаловался заведующей, это прекратилось, но санитарку не уволили.

Диагноз мне раскрыли только спустя год после выписки под предлогом: «На многих пациентов оглашение диагноза действует шокирующе, некоторые кончают жизнь самоубийством». Из‑за приема таблеток моя личность сильно изменилась, ощущение потери и травмы остается до сих пор. Потом несколько лет спокойно жил без лекарств, пока не началась депрессия, и тогда я оформился в дневной стационар.

Бред дал мне понимание того, как зыбко может быть основание для уверенности в любой идее.

Я стал более осторожен и методичен из‑за понимания разрушительной силы иррациональности. Восприятие других изменилось — научился принимать гораздо большее число людей.

Сперва мама не принимала диагноз и верила, что со мной все нормально. Друзья же нашли в нем объяснение моих особенностей — изредка встречал сочувствие, однажды — романтизацию. Меня дискриминировали только работники государственной психиатрии. Психотерапевты проявляли вопиющий непрофессионализм, один из них заявил: «Гомосексуализм — это болезнь». Только один врач относился хорошо, помог в назначении подходящих лекарств и понимании психического статуса. В целом о комфорте, доверии и субъектном, то есть человеческом отношении в психиатрии говорить не приходится, там [к пациенту] относятся как к вещи. Я всегда ощущал себя в свободном плавании, изредка получая подачки таблетками.

«Если бы шизофрения исчезла, я бы не знала, что делать»

Надежда, 18 лет

Кострома. Учится в медколледже. Фотография сделана в комнате Надежды

Галлюцинации начались в 12 лет, одна из них есть и сейчас: это хор без слов, будто звучание флейты без перебирания нот. Затем появился звук льющейся воды по ночам, голоса и апатия. Родители не поверили, обозвали фантазеркой, употребляющей наркотики.

Обе госпитализации — самое тяжелое время в моей жизни из‑за невозможности убежать от себя. Первая врач обвиняла меня в симуляции симптомов, но лечение назначила. В детском отделении в палатах можно находиться только во время отбоя, обхода или тихого часа, [в остальное время] мы сидели на стульях у поста медсестры. За шум наказывали вязками (привязывали веревками к койке. — Прим. ред.) — они должны длиться не более полутора часов, но детей вязали на день или ночь.

Во взрослом отделении было два врача на 50 человек. У одной женщины от веревок были синяки и боли, но ее долго не отвязывали. Пожилую пациентку медсестра ударила по лицу за то, что та в коридоре звала маму. Самым грустным занятием была трудотерапия — мы вырезали и сшивали полоски ткани, делая ковер, потом его распускали и сшивали снова.

Отец считает диагноз фантазией и сейчас. Говорит, что я сломала себе всю жизнь: устроюсь уборщицей и умру от голода. Мать его поддерживает.

Мой девятилетний брат говорит, что шизофрении нет, потому что я не бегаю с топором за людьми. Ужасно, что мозг промыт и у детей.

В школе меня травили не только из‑за диагноза, но и из‑за сексуальной ориентации. А когда в 10-й класс пришли новые люди, отношение улучшилось, они читали мой дневник в соцсетях.

Бывшая девушка говорила, что у нее тоже галлюцинации, но потом призналась, что все придумала. Такие попытки подражать оскорбительны. Теперь мы общаемся лишь как знакомые.

Болезнь сделала меня сильной и терпеливой. Если бы шизофрения исчезла, я бы не знала, что делать. Она дает синдром поиска глубинного смысла — то, что дико нравится, но и пугает. Это и знаки, и наплывы мыслей вроде «верит ли Бог в себя».

В нашей психиатрии сильно не хватает людей. Районный врач-психиатр — украшение кабинета. Маме он угрожал, что меня заберут с полицией прямо из школы. Жаловался, что сам больной из‑за паленой водки, но до галлюцинаций еще не допился. В больницах пациентов не информируют о том, что с ними происходит, в закрытых отделениях нет психотерапии. Лично мне больница не помогла, а ограничение свободы и общения только навредило.

«Я принимаю по 11 таблеток в сутки»

Александра, 20 лет

Жуковский. Работает в антикафе, будущий психолог. Фотография сделана во дворе дома Александры

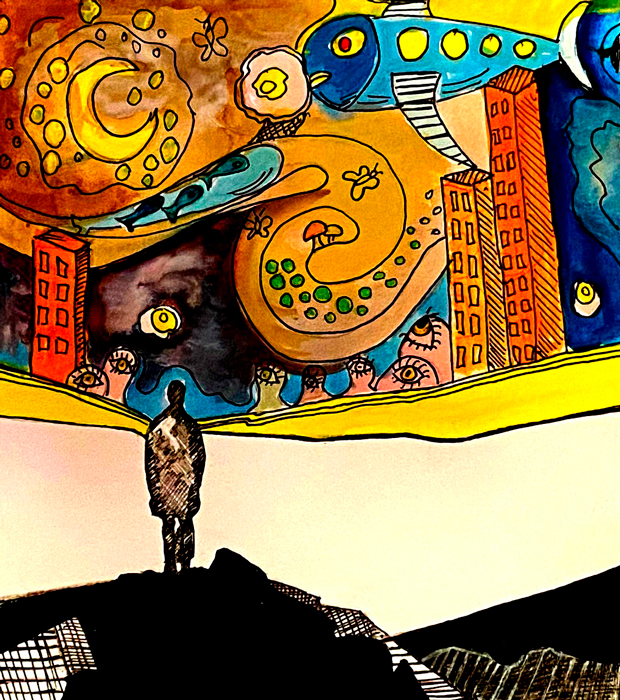

Все началось в 15 лет с депрессии. Родители восприняли [ее] негативно, особенно папа со своим «ты все придумала». Вскоре начались голоса, мужские и женские, и галлюцинации в виде шифров, которые я записывала на бумаге. Голоса приказывали мне разносить эти шифры знакомым людям. Из галлюцинаций сейчас остались слои, которые движутся и пересекают все пространство. Раньше из‑за них было страшно выйти из дома: думала, что против меня заговор. Еще я вижу глаз — это некая сущность, которая появляется на разных поверхностях и общается со мной. Обычно все это происходит осенью и зимой, а весной и летом затихает. Когда глаз уходит, мне даже грустно без него, успела полюбить его как друга.

Главврач в ПНД [психоневрологический диспансер] уговаривала родителей отправить меня в больницу насильно — они не согласились, и она стала угрожать, что лишит их родительских прав. Я и сама сейчас негативно отношусь к недобровольной госпитализации.

Считаю, что помощь через насилие — это не помощь.

Я легла в Научный центр психического здоровья на полтора месяца — там хорошие условия и врачи, вот только они все время врали, что у меня депрессия, а выписали с диагнозом «шизофрения». Считаю, что пациент должен знать правду о своем состоянии. Мне повезло, что в больнице не практиковали наказания и давали только современные препараты — схему лечения меняли больше 10 раз, когда возникали побочки. Сейчас я пью три нейролептика, корректор и нормотимик — всего 11 таблеток в сутки. Это гораздо больше, чем обычно назначают при шизофрении, но я чувствую себя хорошо.

Мама относится к диагнозу спокойно, а папа до сих пор недоволен, считает, что он ошибочен и что нейролептики лучше не принимать. Из окружения отвернулась только бывшая лучшая подруга, остальные хорошо общаются, в том числе коллеги на работе и гости нашего кафе, которые тоже в курсе.

Благодаря болезни я стала лучше понимать людей, которые столкнулись с психическими проблемами. Раньше казалось, что со мной этого никогда не произойдет, но когда случилось, поняла, что никто от этой болезни не застрахован».

«Жил на улице полтора месяца как бездомный»

Денис, 40 лет

Зеленоград. Литератор и переводчик, член Союза писателей. Фотография сделана в районе, где находился Денис, когда жил на улице

Первый приступ случился в 23 года. Казалось, что прохожие подают мне знаки, а цвета машин связаны с приказанием, которое «высшее правительство» отдает мне. Позже начались все виды галлюцинаций, которые ощущались как результат внешнего воздействия. Знакомый физик сказал: «Ну, допустим, мозг можно использовать как приемник. Но в нем же нет передатчика!» И тогда я задумался о том, что, возможно, это действительно заболевание, потому что такое явление, как беседа с голосами в голове, ограничивается пределами нервной системы больного. Чисто теоретически даже если бы мозг мог принимать сигналы извне в виде голосов, то он бы не смог с ними общаться. Часто непонимание этого вводит больного в заблуждение, будто бы он с кем‑то общается, хотя это лишь сбой в работе мозга.

Однажды я жил на улице полтора месяца как бездомный: жена везла на госпитализацию, но я испугался и сбежал от нее. Пил воду из реки, питался тем, что найду.

Когда жители обратили [на меня] внимание, пришлось покинуть тот район — долго шел пешком и отыскал заброшенную дачу в районе аэропорта [Шереметьево], из которой через три дня забрали с милицией. О приступах и взаимоотношениях с близкими написал повесть «Сады, где текут реки», опубликованную в самиздате «Органон». За все время у меня было восемь госпитализаций. Все принудительные.

Друзья не отвернулись, но некоторые пренебрежительно высказывались — и я с ними расставался. Один друг приехал в гости во время моего приступа. После нашего разговора он сказал жене: «Это не Денис! Денис вообще вышел куда‑то покурить. Это другой человек, которого я не знаю». Вот эта дихотомия — тот или не тот человек — стала определяющим принципом, по которому со мной стали строить отношения друзья.

Инвалидность я оформил, когда меня сократили с работы. Это был сложный шаг, словно поставить на себе крест. Но другого выхода не было, надо на что‑то выживать. Из‑за этого статуса нельзя получить водительские права, при трудоустройстве в бюджетное или государственное учреждение (научно-исследовательский институт, государственная школа и много других учреждений) требуется справка от психиатра. Справка из ПНД и наркодиспансера потребовалась даже при устройстве на работу уборщиком лесопарка в ГБУ «Автомобильные дороги». Когда моя мама продавала квартиру, у нее потребовали справку о том, что она не наблюдается в ПНД, — это подавалось как обязательная процедура, значит, такие сложности могли возникнуть и у меня при решении вопросов с недвижимостью.

Я отношусь к своему заболеванию как к кресту, примириться с ним помогает религия. Люблю цитировать молитву святителя Димитрия Ростовского — ее смысл в том, что человек полностью вручает себя божьей воле, без которой и волос с его головы не упадет. Шизофрения показывает, насколько хрупок человек и его жизнь. Человек [с шизофренией] вынужден принимать лекарства, он более незащищен от «мира, открытого настежь бешенству ветров», чем здоровые люди. Надо спешить делать добрые дела и стоять на страже позитивных ценностей, которые даны нам в жизни. У меня семья, растет дочь, это придает определенный ценностный горизонт моей жизни.

«Странности начались в результате насилия»

Ирина, 22 года

Москва. Фотография сделана в месте, где случилась первая попытка суицида Ирины

В 14 лет у меня начались первые романтические отношения с мальчиком, которому было 22. Однажды он приехал, схватил меня за руки, повалил на диван и изнасиловал. При попытках сопротивления он бил меня по лицу. Сказал, что если я расскажу об этом, моим близким будет плохо, и я молчала. Следующие два года он держал меня под тотальным контролем, унижал, заставлял готовить еду, убирать квартиру и удовлетворять. В результате насилия появились странности: было очень тревожно, до панических атак. Казалось, что я жирная, некрасивая, лишняя в этом мире.

Появился голос, который орал на меня, обзывался, говорил, что без меня всем будет лучше и что я обуза для мамы. И я решила уйти. Взяла походный нож, сожгла дневник и пошла к гаражам.

Помню, как потеряла сознание и очнулась в больнице. Мама в тот день подписала согласие на психиатрическую госпитализацию, [в больнице] я была четыре месяца. Помню чувство, как будто меня предали.

В больнице было нельзя курить, но можно было заработать на пачку: стоять на раздаче во время приемов пищи или мыть туалет и душевую. Вечером отбирали оставшиеся сигареты и наказывали, поэтому перед отбоем я выходила на улицу и выкуривала всю пачку разом. Потом на комиссии я старательно играла «нормального человека», и меня даже сняли с учета в ПНД.

Работающую схему лечения подобрали только в платной клинике, а в государственной один психиатр писал работу по эффектам азалептина, в связи с чем все его отделение принимало только этот препарат.

Вне обострения мне ничего, кроме слишком быстрых мыслей, не мешает функционировать в мире. В обострении бывает непросто выходить из дома, есть еду, перемещаться на общественном транспорте. Симптомы сначала трудно отделить от своих мыслей и желаний, но со временем пришло осознание того, что это чуждое.

При ангине человек не воспринимает гной на миндалинах как часть себя — это проявление болезни, от него избавляются, используют лекарства. То же самое с ментальными расстройствами.

Многие знакомые, узнав о моем диагнозе не от меня, ограничили наше общение, а затем и вовсе исчезли из моей жизни, но я не жалею об этом. В медиа часто показывают шизофреников, «шизиков» как неуравновешенных психов, которые, стоит только отвернуться, зарубят топором и обмажутся кишками. Поэтому общество сторонится людей с психическими особенностями.

«Почему вас не закрывают? Почему вы ходите по улицам?»

Соня, 20 лет

Москва. Курьер, учится на парикмахера. Фотография сделана в сквере, где любит гулять Соня

Я заболела в 14 лет, у меня сенестопатическая шизофрения — это когда кажется, будто по тебе кто‑то ползает. Всего было четыре госпитализации, в одной из больниц персонал запрещал нам заходить на пороги их кабинетов: боялись, что накинемся. Иногда медсестры ругали нас за то, что [мы] их бесим, говорили, что мы не больны и придуриваемся.

В школе социальная работница рассказала всем про диагноз. Одноклассники стали издеваться, а почти все учителя отказались меня учить.

Я ушла на индивидуальное обучение, занималась только у двух учительниц — английского и математики. Знания так и остались на уровне восьмого класса.

Мать считает, что я могу на нее наброситься, так и говорит: «Не подходи, я тебя боюсь». Отец все отрицает, запрещает принимать лекарства и угрожает перестать спонсировать в случае их приема. У бабушки тоже шизофрения, параноидный тип, но даже она некоторые мои симптомы списывает на воспитание. Только друзья хорошо относятся, не считают похожей на маньяка. Родители некоторых из них сначала считали меня опасной и поменяли свое мнение при знакомстве. Бывшие парни в диагноз не верили, запрещали пить таблетки, хотя многие мои реакции списывали на то, что я истеричка, придуриваюсь или что забыла принять свои лекарства.

Я решила забить на личную жизнь, потому что с таким диагнозом она не светит.

Есть и другие ограничения: я хотела бы водить мотоцикл, работать медсестрой, но это невозможно. А еще по жизни трудно, когда из‑за расстройства мышления тяжело что‑то объяснить людям. Шизофрения — это наказание, из‑за нее мои мечты, скорее всего, никогда не исполнятся.

В нашей психиатрии не хватает нормальных человечных врачей и современных оригинальных лекарств. Сейчас я принимаю дженерик за две тысячи, а вот оригинал стоит семь, и разница в плане эффективности и переносимости огромна.

Когда я работала кассиром в «Пятерочке» и совмещала две работы, от недосыпа стала нервной, забывчивой и невнимательной. Вызвали к управляющей, она сказала, что я похожа на человека из психбольницы, я ответила, что отчасти это так, на что последовало возмущение: «Почему вас не закрывают? Почему вы ходите по улицам?» Вообще, люди с психическими расстройствами порой добрее и душевнее, чем здоровые.

«Отец орал, что мне нужно дать по морде, и голоса пройдут»

Юлия, 32 года

Москва. Программистка. Фотография сделана у Юлии дома

С подросткового возраста был бзик на чистоте: перестирывала вещи, если их кто‑то касался, и мыла руки, если дотронулась до пола. Однажды перед Новым годом я выдраила всю квартиру с хлоркой, включая шкафы. Это стало ежегодным ритуалом. Когда уехала в 21 год в США по Work and Travel, этот симптом исчез в один момент и больше не возвращался, наверное, потому что я оказалась далеко от семьи.

В Америке у меня через несколько лет появились паранойя и голоса. Мне казалось, нужно сделать что‑то неправильное, чтобы понять, как голоса отреагируют, настоящие ли они. И я разбила окна в комнате. Соседи вызвали полицейских, они отвезли в больницу. Палата была на двоих, кормили блюдами кухонь мира, мы там играли в настольные игры, приставку, занимались спортом. Не сравнить с российскими больницами, где грязь, ужасная еда, хамство, вязки и уколы в воспитательных целях, а сигареты выступают в качестве валюты, как в тюрьме. В США мне ставили депрессию с психозом, а в России уже шизофрению.

С родителями я не общаюсь. Они смеются надо мной, отказываются пойти на семейную терапию со словами: «Это же ты тут псих».

Отец по пьяни орал, что мне нужно дать по морде и голоса пройдут, показывал фильмы про бесноватых. Родители запретили рассказывать о диагнозе, но я выложила о нем информацию в соцсетях. На отношение друзей и коллег это никак не повлияло.

Диагноз мне почти не мешает: благодаря нейролептикам из симптомов остались только голоса перед сном, с ними можно жить. Но когда нужен день, чтобы отлежаться из‑за стресса, приходится просить отпуск задним числом. Разве моя болезнь не уважительная причина? Психиатр может дать только направление в стационар, но не обычный больничный. В целом из‑за болезни я потеряла несколько лет своей жизни, и всегда есть риск, что состояние станет нестабильным.

В Америке в психбольницы попадают, еще когда не все плохо, а у нас — когда человек уже потерял работу, стал бездомным или ушел в дефект. Пациентов нужно вовремя социализировать, возвращать к жизни, к работе. Я хожу к психотерапевтке, которая ушла из государственной психиатрии, потому что в ее арсенале были только советские лекарства, и все больные раз за разом возвращались в стационар.

Мне нравится буддизм, у его текстов есть терапевтическая польза — например, у «Тибетской книги мертвых», оказавшей влияние на Карла Густава Юнга, но цели просветления я перед собой не ставлю и отношусь к жизни и религии рационально благодаря пережитому опыту.

Шизофрения

Арнхильд Лаувенг, «Завтра я всегда была львом»

«Я была бы довольна, если бы меня выпускали на один час в неделю, лишь бы можно было снова почувствовать солнце и дождик и побыть среди людей. Наконец, мое долгое затворничество само по себе стало проблемой, и, когда со времени моего последнего выхода на воздух минул год, у начальства нашего отделения, вероятно, возникла мысль, что нельзя так долго держать человека без свежего воздуха. Тогда было решено предоставить решение этого вопроса на мое усмотрение, предложив мне гулять, но только на поводке. Я дала представителям персонала какую-то сумму из моих карманных денег, и они купили для меня крепкий кожаный собачий поводок. Поводок закрепили у меня на талии под брюками, другой конец санитарка надела себе на руку так, как обычно делают, когда выводят на прогулку собаку. В таком виде мы пошли на прогулку».

Почему мы никогда не говорим о человеке, сломавшем ногу, что он раньше был соматическим пациентом и уже перенес один перелом, в то время как, например, о человеке, убившем свою жену, газеты обязательно напишут, что некогда он был пациентом психиатрического отделения, даже если эти вещи никак не связаны между собой? Почему само словосочетание «человек, вылечившийся от шизофрении» воспринимается в общественном сознании как оксюморон? Как получается, что диагноз «шизофрения» ставится пациентам с абсолютно разными расстройствами, симптомами и жизненными обстоятельствами, и не является ли он просто собирательным термином для обозначения целого ряда неизученных состояний?

Этими вопросами задавалась в книге «Завтра я всегда была львом» шведский психолог Арнхильд Лаувенг, которая из вечного пациента психиатрических клиник (диагноз «шизофрения» и десять лет добровольной и принудительной госпитализации) превратилась в практикующего психотерапевта. Ее книга представляет собой небольшую автобиографию, которая начинается с детства автора и заканчивается ее поступлением в университет.

Воспоминания о госпитализациях и психозах перемежаются рефлексией Лаувенг на тему ее опыта и того, как стоило бы устроить психиатрическое лечение, чтобы пациенты не теряли связь с миром и быстрее выздоравливали.

Книга рассчитана на любого читателя, и прочесть ее стоит не только тем, кто имеет профессиональные интересы в области психиатрии и психологии.

Первые симптомы заболевания (дереализация, чувство опустошенности и склонность думать о себе в третьем лице) посетили ее еще в подростковом возрасте. В старших классах Лаувенг, вечно занятая уроками и всё равно уверенная, что занимается недостаточно хорошо, придумала себе воображаемого друга — Капитана — который постепенно становится всё более реальным. Капитан вынуждал ее до бесконечности переделывать домашние задания и наказывал за их плохое выполнение. Он избивал Лаувенг ее же собственными руками, заставлял ограничивать себя во сне и еде.

Постепенно она начала не только слышать, но и видеть Капитана, а также других не самых приятных существ. Лаувенг повсюду преследовали волки и огромные крысы: находясь на учебе, сидя в автобусе или совершая покупки в торговом центре, она слышала их вой, видела оскаленные пасти и чувствовала отвратительное дыхание. Голоса у нее в голове к тому времени уже стали настолько громкими, что сливались в неразличимый гул, и чтобы избавиться от него, она рвала на себе волосы или пыталась процарапать дырку в голове ногтями. Когда состояние девушки, наконец, стало очевидным для ее родных, Арнхильд госпитализировали с острым психозом.

Уже в отделении Лаувенг начала есть обои со стен, носки, обивку матраса и другие предметы.

Интересно, что эти симптомы оказались преходящими и зависели от условий, в которых ее содержали: в другом отделении у нее пропало желание набивать желудок мусором, зато она начала видеть гигантских хищных птиц, атакующих ее с воздуха.

Дальше следовала череда «хороших» (когда приходилось принимать много медикаментов, но разрешали жить дома или хотя бы иногда покидать больницу) и «плохих» периодов (когда Лаувенг находилась в отделении безвылазно), а также принудительные госпитализации после попыток самоубийства. Описывая череду своих злоключений, товарищей по несчастью и персонал клиник, в которые она попадала, Арнхильд с особенной теплотой вспоминала тех людей, которые, несмотря на ее состояние, общались с ней на равных.

Только много лет спустя Лаувенг прочтет в учебнике по психиатрии, что излечиться от шизофрении удается примерно трети пациентов. Когда она сама была больна, никто не озвучивал ей этой цифры и не давал никаких надежд; ее готовили к тому, что шизофрения — хроническое заболевание, с которым ей придется бороться всю жизнь. А ведь если бы ей сказали об этом раньше, гораздо успешнее мог бы протекать и сам процесс выздоровления.

Большинство психиатров и представителей персонала психиатрических клиник, объясняет Лаувенг, уверены, что их пациент должен играть строго определенную роль: беспомощного человека, за которого всё время нужно решать как за маленького ребенка.

Любые попытки выйти за рамки этого сценария и вступить в дискуссию не только о методах лечения, но даже об абстрактных вещах, приводят к абсурдным и жестоким наказаниям. Результат такого отношения — десятки тысяч людей, не приспособленных к жизни вне стен психиатрических клиник, потому что у них нет рабочих навыков и им не о чем разговаривать с людьми.

Самой Лаувенг, к счастью, удалось избежать их участи. Когда, лежа в больнице и не имея законченного среднего образования, она задумалась о поступлении в университет на психолога, эта цель выглядела не более реальной, чем полет в космос. Она добиралась до университета под мощными дозами нейролептиков, и каждая такая поездка превращалась для нее в изнурительное испытание, сравнимое с марафонским забегом. Так или иначе ей все-таки удалось закончить образование, однажды ее окончательно выписали из больницы, и в дальнейшем Арнхильд удалось использовать опыт своей болезни для того, чтобы помогать выздоравливать другим людям.

Андрей Монастырский, «Каширское шоссе»

«Зимой 1982 года я начал сходить с ума, тщательно записывая свои переживания в дневник…»

Автобиографическая повесть художника-концептуалиста, одного из основателей группы «Коллективные действия» Андрея Монастырского, в которой он описывает опыт заболевания шизофренией и самостоятельного излечения от нее, стала культовым текстом среди любителей нонконформистского искусства и, вероятно, первым примером психоделической прозы, написанной в Советском Союзе.

Эта повесть получила название благодаря улице, на которой располагалась психиатрическая больница, где Монастырский лечился. Его болезнь началась с того, что, будучи убежденным христианином, 32-летний Монастырский по методике исихастов стал беспрерывно повторять про себя Иисусову молитву. Достижение экстаза путем повторения священных фраз — одна из древнейших практик изменения сознания, доступных человечеству: она встречалась и в русских мистических сектах, и у мусульманских аскетов, и у каббалистов.

Монастырский начал заниматься ею просто потому, что чувствовал себя греховным и несовершенным человеком, и вряд ли предполагал, что подобные упражнения могут оказать настолько грандиозное воздействие на мозг. Он описывает то, как, поднимаясь однажды в московском метро по эскалатору, пережил опыт выхода сознания из тела и увидел себя и других пассажиров сверху.

Затем мельчайшие события его жизни и окружающие его предметы начали приобретать для него сакральный смысл: например, карандаш, которым он рисовал чертежи у себя на работе, начал казаться ему копьем, вонзенным римским легионером Лонгином под ребра Христу.

Когда Монастырский разбил у себя дома окно и начал с довольным видом выкидывать туда неприятные ему абстракции, родственники вызвали скорую помощь, и художника госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Понимая, что может остаться там слишком надолго, он описал врачам симптомы гораздо более легкие, чем испытывал на самом деле, и начал постепенно от них «излечиваться». При этом в полной мере избавился от психического заболевания Монастырский уже после выписки из лечебного учреждения, хотя и не без медикаментозной помощи.

«Вообще, когда я сейчас всё это пишу, я чувствую себя каким-то атеистическим шпионом, с самой современной аппаратурой проникшим в святая святых… буквально пролезшим на „небесе“ и теперь составляющим отчет о проделанной работе», — писал, оглядываясь назад, Монастырский. Сегодня эта повесть, создававшаяся без малейшей надежды на публикации, будет интересна как любителям советского нонконформистского искусства (Владимир Сорокин и Свен Гундлах, например, появляются на ее страницах в качестве рядовых персонажей), так и исследователям измененных состояний сознания. Специально для последних на обложке «Каширского шоссе», если оно, наконец, выйдет отдельным изданием (сейчас прочесть эту повесть можно только в составе монументального тома «Эстетические исследования»), видимо, придется добавить, что описанные в книге психические трюки не следует пытаться повторять, так как они были выполнены профессионалами.

Элин Сакс, «Не держит сердцевина: записки о моей шизофрении»

«Свежевыжатый натуральный лимонный сок, конечно же. Там натуральный вулкан. Они вложили его в мою голову. Он извергается. Я убила много людей. Я убила детей. Вон там цветок на полке. Я вижу, как он цветет. Ты кого-нибудь убивал, Ричард? Мой учитель — Бог. Я раньше была Богом, но меня разжаловали. Ты думаешь, это вопрос Килиманджаро?»

Элин Сакс — профессор юриспруденции и психиатрии, автор нескольких книг, женщина, состоящая в счастливом браке, и — человек, больной шизофренией. Ее однофамилец, знаменитый профессор неврологии Оливер Сакс, автор «Человека, который принял жену за шляпу» и других книг о психиатрии и особенностях человеческого мозга, назвал записки Элин «самыми ясными и обнадеживающими мемуарами человека, живущего с шизофренией, которые он когда-либо читал».

У юной Элин были блестящие успехи в учебе и любящие, хотя и не всегда адекватные родители, но еще в детстве она сталкивалась с ощущением нарастающего ужаса и того, как весь мир становился расплывчатым и неясным.

В такие моменты сознание теряло целостность, превращаясь в калейдоскоп картинок, чувств, мыслей и звуков. «Всё рушится; не держит сердцевина» — этой цитатой из ирландского поэта Йейтса она и назовет позднее свою книгу.

Элин сравнивает шизофрению с туманом, который медленно накатывает на тебя, становясь всё гуще и гуще. Первыми признаками наступления такого тумана становится исчезновение простых гигиенических привычек: потребности каждый день чистить зубы, стирать одежду и принимать пищу три раза. Впервые этот туман по-настоящему поглотил Сакс, когда она поступила в университет и начала жить отдельно от родителей.

Ее новых знакомых в Университете Вандербильта и Оксфорде, куда она поступила позднее, впрочем, шокировала не столько неопрятность Сакс, сколько приступы странного веселья, когда она, например, шутки ради могла съесть целую пачку аспирина или выбраться на крышу, танцевать и рассказывать о том, что она убила тьму-тьмущую детей. Хотя ее друзья пытались объяснить эти странности эффектом наркотиков, к царившей в шестидесятых «эре цветов» поведение Элен никакого отношения не имело.

Сакс снились сны о том, как она делает мячи для гольфа из человеческих зародышей.

Иногда ей казалось, что она контролирует весь мир, а иногда, что берет в заложники собственного психотерапевта, и чем дальше, тем всё труднее было отделять эти фантазии от реальности. Элин начала отказываться от пищи, потому что еда — это зло, и самой себе она тоже казалась злом, а раз уж это так, то какой смысл подпитывать зло, чтобы оно разрасталось еще сильнее?

После двадцатилетней череды госпитализаций, психотических срывов, смен лечащего врача, разрушенных амбиций и отношений Сакс наконец удалось подобрать препарат, который позволил ей подолгу жить как нормальные люди: без психозов, бредовых идей и озарений.

Впрочем, центральную роль в процессе своего излечения она всё равно приписывает не столько медикаментам, сколько терапевтическим беседам: возможность общаться и поддерживать отношения с психотерапевтом для человека, остальные связи которого разрушены, оказывается спасательным кругом, за который он может зацепиться посреди бушующего моря безумия.

Болезнь стоила ей многих лет жизни, радостей, знакомств и упущенных возможностей, но Сакс научилась с ней жить и написала книгу ради того, чтобы закон и общество не относились к людям с шизофренией как к опасным животным, которых необходимо приковывать к кровати, и чтобы дать надежду самим больным.

Биполярное аффективное расстройство

Кэй Джеймисон, «Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством»

«Люди с Сатурна сходят с ума по-своему. Не так уж и удивительно, что я, дочь метеоролога, в дни той великолепной летней иллюзии улетела на эту далекую планету, чтобы скользить по облакам и эфиру, мимо звезд, через поля ледяных кристаллов. Даже сейчас, особенным взглядом своего разума, я вижу необычайное мерцание света, переменчивые цвета поверх гигантских вращающихся колец и едва заметные бледнолицые луны этой планеты — огненного колеса».

Биполярное аффективное расстройство в клинической практике раньше называлось маниакально-депрессивным психозом, но от этого наименования было решено отказаться — оно слишком стигматизировало пациентов. Кэй Джеймисон, прожившей с этим заболеванием тридцать лет и написавшей о борьбе с ним книгу, впрочем, кажется, что предыдущее название гораздо лучше отражало сущность ее болезни и не приукрашивало суровую реальность.

«Беспокойный ум» — увлекательно рассказанная подробная автобиография Джеймисон.

Кэй описывает, как в дни мании она работала допоздна, практически не спала, теряла счет деньгам, а ее мозг фонтанировал немыслимым количеством идей, которые она с трудом успевала записывать на клочках бумаги, и порождал фантастические галлюцинации.

В дни депрессии она теряла способность нормально думать, разговаривать и наслаждаться жизнью.

Единственным спасением от этих бесконечных качелей являются препараты лития, которые обладают множеством побочных эффектов. Не последним из них является то, что человек, выздоравливающий от биполярного аффективного расстройства, бесконечно будет скучать по себе прежнему: по возможности спать несколько часов в сутки, а не восемь, по невероятной энергичности, бодрости и полетам рассудка к кольцам Сатурна.

Много раз пытаясь перестать принимать литий и справиться с болезнью самостоятельно, Джеймисон в конце концов возвращается к медикаментозному лечению, и ей удается не только примириться со своим заболеванием, но и самой стать практикующим психиатром.

Пограничное расстройство личности

Ксения Иваненко, «Психические расстройства и головы, которые в них обитают»

«Мне 25 лет, и я не справляюсь с собственной жизнью. Врачи называют это „рекуррентная депрессия“ и „пограничное расстройство личности“. В психиатрическую клинику я легла по собственному желанию. Я попыталась максимально искренне и подробно рассказать свою историю в надежде на то, что смогу хотя бы немного изменить отношение нашего общества к расстройствам психики. Диагноз — не клеймо. Знакомя читателя с пациентами больницы, я хочу разрушить стигматизацию психиатрии и доказать, что „психи“ не чужды „нормальному“ миру».

Эта книга, написанная по мотивам популярного телеграм-канала о буднях девушки в психиатрической клинике, откровенно рассказывает про то, как в Москве можно заболеть психическим расстройством и вылечиться от него. Ксения описывает свои будни в больнице вперемешку с историями других пациенток и дает базовые сведения о психических болезнях и психиатрии, чтобы убедить нас в том, что бояться этой области медицины не нужно.

Ксения рассказывает, что еще с детства она чувствовала себя невероятно сентиментальной: мультфильма «Серая шейка» было достаточно, чтобы испортить ей настроение на весь день, а мимо ползущих по асфальту после дождя червяков она не могла пройти, чтобы не перетащить их всех в безопасное место.

Эта сентиментальность распространялась не только на живых существ, но даже и на неодушевленные вещи.

В возрасте четырнадцати лет Ксения учится «играть на скрипке» — наносить себе бритвой порезы, которые помогают ей успокоиться, — а после расставания с парнем начинает видеть иллюзии на границе поля зрения.

В психиатрической больнице она встречает девушек со схожими проблемами: многие из них имеют опыт селфхарма (нанесения себя порезов или ожогов), страдают от анорексии и неспособности нормально коммуницировать с людьми. При этом далеко не все они находятся в лечебнице добровольно: стереотипы, связанные с психиатрией, слишком сильны в России, и люди боятся того, что их поставят на несуществующий учет или «залечат» таблетками.

Ксения находит у каждой из «безумных девочек» человеческую историю, развеивая и стереотип о психически больных как абсолютно неадекватных и непредсказуемых людях, и представления о современных психиатрических клиниках как о мрачном месте, где огромные санитары привязывают людей к кроватям и обкалывают их галоперидолом.

Антипсихиатры и реформаторы психиатрии середины ХХ века говорили о том, что психическое заболевание может стать для человека ключом к раскрытию его творческого потенциала, а так называемые нормальные люди или условия психиатрических больниц зачастую могут оказаться куда «безумнее», чем пациенты, которых туда помещают.

Авторы книг, о которых идет речь в этом тексте, пережили тяжелейший травматический опыт, но он не стер их личность, не свел ее исключительно к болезни, и, несмотря на него, они находили в себе силы развиваться. Хотя большинство из этих книг были написаны в 1960–1970-х годах прошлого века, для современной России, где психиатрический диагноз по-прежнему воспринимается как несмываемое клеймо, разговор об этом опыте по-прежнему очень важен.

пятница, 01 июля 2016

Мне очень хочется поделиться своими ощущениями. К сожалению, в обычной жизни людей, готовых меня выслушать, нет. Даже в дурке их не было. Как-то мы с девочками после хорошего кофе разговорились про свои истории. Но одна девчонка просто вдруг стала плакать, ей стало страшно, она просила не рассказывать.

* * *

Это ощущение помню очень хорошо: при разговоре с посторонним, когда уже готово сорваться с губ что-то о том фантастическом, сверхъестественном мире, в котором я жила, мне будто кто-то прикладывал ладонь ко рту, мягко так «затыкал», мол, молчи, дура, молчи.

* * *

Голоса — это зло. Всегда. Что бы они ни говорили. Конечно, хорошее утешение — думать, что ты избранный, но нужно переставать слушать их и говорить с теми, кто пытается вклиниться в ваш мозг. Если делать наоборот, то однажды это обернётся против вас. Думаете, голоса всё время будут приветливыми? Это только поначалу. Потом они начнут говорить о смерти, убийстве… Нельзя с этим шутить!

* * *

читать дальше

@темы:

безумие,

это случилось на самом деле,

не своё

Согласно данным ВОЗ, каждый десятый житель Земли страдает психическим расстройством, а каждый четвертый столкнется с тем или иным заболеванием в течение своей жизни. К 2020 году ВОЗ прогнозирует, что депрессия войдет в пятерку болезней, ведущих к временной потере трудоспособности (по количеству дней нетрудоспособности). Три человека с психиатрическими диагнозами рассказали Ксении Кнорре о себе и своей душевной боли.

Голоса

Ксения Кнорре Дмитриева

В современном мире довольно сложно встретить человека, который был бы не знаком с депрессией, не страдал фобией или неврозом, не пережил бы посттравматический синдром. В России около 8 миллионов человек ежегодно обращается за психиатрической помощью, но невозможно подсчитать, сколько людей ни к кому не идут, лечатся дома или живут без врачебной помощи, не признаваясь даже себе в том, что они больны.

Мы знаем, куда идти и что делать, если заболел живот или нога, однако плохо себе представляем, к кому обращаться, если заболела душа, и надо ли это делать или следует молча самому пережить это состояние. Посещение психиатра – явление постыдное, то, о чем не принято говорить вслух. Общество не любит об этом думать и говорить – люди с психическими отклонениями становятся в нем изгоями, их боятся и прячут.

Большинство относится к людям с психическими нарушениями с опаской – словосочетания «душевная болезнь», «психическое расстройство» и даже политкорректное «ментальное нарушение» вызывают в голове образы безумных маньяков с ножом.

Но разрушительная сила поврежденной психики направлена, как правило, вовнутрь, на самого человека. Многие из этих людей носят в собственной душе такой кошмар и такую внутреннюю боль, что если туда заглянуть, невозможно не проникнуться сочувствием.

Им есть что рассказать о себе и о своей жизни. Такую возможность, в частности, дает фестиваль творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны». В четвертый раз такие люди и общество пытаются услышать друг друга с помощью искусства. На фестивале показывают спектакли «особых» театров, фильмы, фотоработы, картины. Московская радиостанция «Зазеркалье», чьи ведущие имеют собственный психиатрический опыт, в этом году представила проект «Голоса». За 17 минут зритель видит сотни анимированных рисунков душевнобольных со всего мира и приближается к пониманию того, что переживают эти люди.

Алексей Лаврентьев. Проект «Голоса»

Три героя этого мультимедийного проекта рассказали «Правмиру» о своей тяжелой, иногда страшной внутренней жизни, о том, что спровоцировало болезнь, о непростых отношениях с реальностью. Многого из того, о чем говорят герои, могло бы не быть, если бы друзья и родные вовремя заметили признаки болезни, если бы присутствовали доверие, взаимопомощь и по-настоящему близкие отношения с семьей.

ДИНА: Мне казалось, что бабушка меня сжигает глазами

Я родилась уже с болезнью, но до определенного возраста она никак не проявлялась. Думаю, ее спровоцировал нездоровый и неправильный образ жизни: я ходила по клубам, по ночам тусовалась, днем спала, употребляла алкоголь и даже легкие наркотики. Постепенно накапливались какие-то странные вещи – например, я начала говорить и думать всякую ерунду, и родители повели меня к психиатру. Меня смотрели два врача, но ничего не нашли. Я хитрила, старалась не выдавать себя – например, они спрашивают: «Сколько тебе лет?» Я-то знаю, что мне сто, но отвечаю им: «Тридцать».

После этого прошел буквально месяц, и однажды у меня наступила бессонная ночь.

У меня в голове был полный бардак, это было очень страшно, я ходила включала и выключала свет, и к утру я подумала, что папа хочет бензопилой разрезать мне голову. Я хорошо помню: мне казалось, что все, что я думаю, так и есть.

Я думала: ничего же не доказано, не доказана никак, например, божественная теория создания мира, так почему бы не быть правдой тому, что думаю я? И я не находила ничего, что бы опровергало мои мысли. Поэтому было очень страшно. Мне казалось, что бабушка меня сжигает глазами… Представляете, как я вела себя дома? Бегала от родных, пряталась от них… А они не знали, что со мной делать.

Я кричала: «Вызывайте скорую!», думала, приедут врачи и спасут меня от всего. Родители вызвали скорую, меня забрали в стационар. Врач мне назначил таблетки, и я начала постепенно приходить в себя. В остром состоянии меняется восприятие себя и окружающих. Мне казалось, что я некрасивая, а люди вокруг мрачные, все виделось в другом свете. И еще я в этом состоянии боюсь смерти, хотя обычно о ней не вспоминаю. Но потом я начала приходить в себя, помогала убираться, стала спокойней. В этом отделении я провела 45 дней.

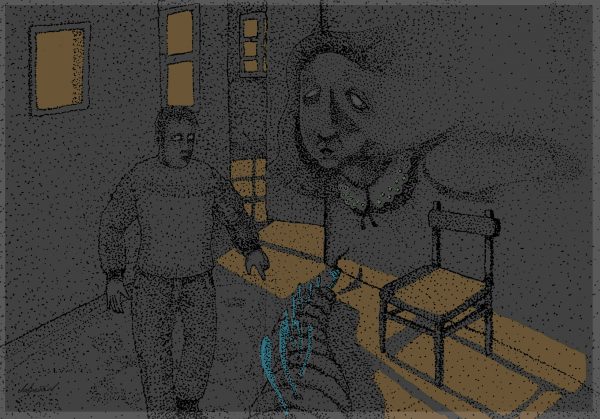

Кадр из проекта «Голоса»

Потом меня выписали в первый раз, и я дома просто целыми днями лежала на кровати. Это была депрессия. Я лежала и ела, ела и лежала. В общем, не могу сказать, что тогда мне сильно помогли. Когда у меня повторилось это состояние, я попала в санаторное отделение, и вот там мне очень помогли, я в нем лежала два года, со мной очень хорошо общалась заведующая, мы с ней, можно сказать, сдружились.

Сейчас я изменила свой образ жизни, со своими друзьями сознательно прекратила общение еще до больницы – в том своем состоянии я видела в людях только минусы, думала о том, что они сделали для меня плохого. А вот своих родных я просто обожаю – они меня так поддерживают! Я живу с родителями, и у нас с папой договор: я убираю квартиру, готовлю супы, а он мне выплачивает зарплату, 8 или 5 тысяч, мне этого достаточно.

НИКОЛАЙ: Мне казалось, что я инопланетянин в этом мире

Я не знаю точно, когда началась болезнь, – думаю, что лет в 16, хотя внешне она никак не проявлялась. Сначала это были аффективные расстройства типа депрессивных состояний, но незначительных – они не выключали меня из жизни, не приводили к бездействию, к необходимости лечения. Я или бродил по городу под дождем в тоске, или ощущал какое-то отчуждение от людей и не мог понять – связывает ли меня что-то или не связывает с этим человеком, чувствовал неловкость в общении, не понимал, какая между нами дистанция и как себя вести.

Это состояние нарастало и нарастало, и я могу сказать точную дату, когда оно достигло пика: это был выпускной вечер в школе 24 июня 1990 года. Тогда у меня возникло ощущение распада своего и внешнего мира, и я почувствовал, что все люди живут в одной реальности какой-то общей жизнью, их что-то связывает, а я как будто из другого пространства. Это был как будто разрыв, который сопровождался мыслями о том, какой я плохой человек, чувством вины, ощущением своей малоценности, восприятием себя как чего-то негативного, дурного.

Все лето у меня была отчаянная депрессия, но никто этого не видел, более того – я в этом состоянии с отличными баллами поступил в институт. Но оно было очень болезненным – это ощущение своего физического и нравственного уродства, чувство вины перед всем и всеми. Это очень страшная душевная боль, но я не понимал, что это болезнь – я думал, что все так и есть, что это я плохо отношусь к людям, что не могу уважать ни себя, ни других.

Меня преследовали постоянные мысли о самоубийстве, потому что казалось: такому, как я, жить нечего. При этом я не пытался покончить с собой, хотя в какой-то момент мне и казалось, что это уже принятое решение, и то, что решение принято, даже успокаивало, потому что был способ в любой момент все прекратить.

Алексей Лаврентьев. Проект «Голоса»

Потом я поехал в колхоз, и меня стало чуть-чуть отпускать. Приступы эндогенных заболеваний, не связанных с психотравмой, сами проявляются и сами уходят, в психиатрии это называется «спонтанная ремиссия». Но в колхозе я перешел в противоположное состояние, когда из этого ада с ощущением, что жизнь кончена, я вдруг перенесся в какой-то внутренний рай.

Сначала это носило характер каких-то космических ощущений, типа единения со всем миром, а потом стало чувством религиозным. Это было состояние внутренней тишины, покоя и счастья, период переживания глубинных символических смыслов, оно было крайне наполненным и насыщенным, особенно на контрасте с только что пережитым страшным обвалом и пустотой, это был одновременно и восторг, и состояние очищающего покаяния.

Потом маятник качнулся в обратную сторону, и я опять начал чувствовать, как распадаются обретенные глубинные смыслы, и появилось нарастающее чувство богооставленности, как будто Бог удаляется от тебя. Впервые появились мысли – вдруг я схожу с ума? При этом у меня не было ни галлюцинаций, ни голосов, ничего.

Я попытался вернуть это постижение Бога, стал искать Его через философию, думал найти логически, но это, конечно, была безумная идея. Тогда я не подозревал о ее тупиковости, мне казалось, что философскими усилиями можно постичь это понятие. В результате мое состояние все ухудшалось.

Это длилось где-то год и сопровождалось деперсонализацией и дереализацией, когда мир становится как бы нереальным, все окружающее будто в сновидном тумане, и восприятие собственного «я», своих эмоций отчуждается, ты чувствуешь в себе присутствие чего-то не своего, как будто в тебя вторгается не твоя психика. Все это привело к умственному срыву, тем более что я набросился на очень сложные философские книги, к которым не был подготовлен, когда мне было 17-18 лет, – не надо было сразу читать Лосева и подобных ему.

В одну ночь в уме будто что-то сломалось: мысли потеряли порядок, в голове появлялись нелепые сочетания, и я стал пассивным зрителем того, что происходит внутри. На второй день этого состояния я пришел в институт.

Умом я понимал, что это мой институт, но я будто впервые его видел, и люди были кругом как незнакомые, меня с ними будто ничего не связывало. Мне казалось, что мир, который раньше принадлежал мне, больше не мой, и я в нем инопланетянин. И с этого момента я понял, что это психическая болезнь.

Алексей Ляпин. Проект «Голоса»

Дальше я стал лечиться, лечение помогало, но с 1993 года у меня начался новый сдвиг в мироощущении – я стал быстро сползать в область оккультизма, где и провел около пяти лет. Основным авторитетом тогда для меня был Карл Юнг. В Юнге опасная смесь психиатрии, философии и религиозной идеи, на которую я попался. Все это завело далеко, к некоему самообожествлению. Но буквально в один день вдруг вся эта система дала трещины, и за пару дней я понял, что наступил очередной момент дезориентации. Это сопровождалось состоянием на грани сумасшествия и острейшей душевной болью – сегодня я даже не понимаю, как это можно было вынести.

В результате я окружным путем опять вышел к тому, с чего начиналось, то есть опять к православной вере. Мне было уже 27 лет, когда я принял крещение. Вера и сейчас все время со мной, и я просто не понимаю: как это – жить без веры? Но если ты пытаешься логически осмыслить то, во что веруешь, мир превращается в хаос, в тьму, в клочья неизвестно чего…

Общество боится людей с психическими нарушениями, не понимая, что чем больше они выражены, тем более человек, скорее всего, безопасен, потому что болезнь его деэнергизирует, он живет замкнуто, у него нет заинтересованности во внешнем мире. Мне не кажется, что к таким людям нужно как-то по-особому относиться. Надо соблюдать баланс: с одной стороны, не слишком опекать, а с другой – не спускать все с рук.

Недоверие вместе с гиперопекой может действовать иногда хуже, чем отторжение. Такое отношение травмирует и самого человека, если он понимает, что к нему относятся снисходительно, не как к дееспособному человеку.

По данным новых исследований, у больных шизофренией, живущих с родственниками, чаще бывают рецидивы, чем у тех, кто не живет с родными.

С другой стороны, нельзя проявлять холодность и непонимание. Бывают ситуации, когда душевнобольной может вести себя неадекватно, вызывать претензии, но он ведет себя так, потому что в данный момент находится под страшным давлением или бреда, или душевной боли, или у него, наоборот, мания с веселым состоянием. Если больной чувствует, что его самые близкие люди не понимают и он сам себя не понимает в этом состоянии, то он теряет ощущение безопасности. Я думаю, с душевнобольным надо быть честными, потому что больные очень тонко чувствуют ложь.

Алексей Лаврентьев. Проект «Голоса»

ДИНА: С виду я была совершенно нормальной

Моя эпопея с больницами началась в 16 лет, после моей попытки покончить с собой.

Какие-то признаки неблагополучия были еще в детстве – замкнутость, неуверенность в себе. Я росла одиноким ребенком, в семье у мамы и папы были проблемы. Мы жили достаточно бедно, без ремонта, и я со второго по одиннадцатый класс никого к себе не приглашала, боялась, что меня засмеют. Страх всеобщего мнения – вот что самое определяющее в моей жизни: что подумают люди? как это выглядит? К тому же у меня не было телефона, то есть не было возможности поддерживать общение вне школы.

Мама и папа мной не интересовались: папа гулял на стороне, мама пребывала в депрессии, им было не до меня. И это одиночество привело к тому, что я нашла в себе массу дефектов – полнота, маленький рост, еще что-то – и решила, что жить такому человеку, как я, незачем. Я не видела никаких путей развития своей жизни. Даже врачи не понимают, как я могла из-за этого… но они просто не представляют, какой была моя жизнь.

Кадр из проекта «Голоса»

Я приходила из школы домой, ела и садилась перед телевизором – и, я думаю, окончательно не сошла с ума благодаря телевизору, он меня поддерживал, это, конечно, смешно, но он меня хоть как-то развивал. Потом делала уроки и ложилась спать. Никакого общения не было в принципе. И так каждый день. И все каникулы дома. Но с виду я была совершенно нормальной, никто не подозревал, что у меня проблемы, хорошо училась.

Летом мы с сестрой поехали в санаторий, и я думала, что там и совершу эту попытку, чтобы не возвращаться в школу и не продлевать эту жизнь. Но позвонила мама и сказала: «У вас в школе ремонт, учебу откладывают на две недели, приезжайте». Я облегченно подумала, что у меня в запасе еще две недели жизни. Но когда я приехала, оказалось, что школа начнется в срок.

Я переживала из-за своего маленького роста, ходила всегда на каблуках, а на физкультуре нельзя было надевать каблуки, и я решила туда не ходить. Но из-за этого пришлось перестать ходить на занятия вообще, потому что тогда бы возникли вопросы – почему я туда хожу, а сюда нет? Родители ничего не знали, потому что я утром туда уходила, потом возвращалась домой, а они были на работе. Потом первая четверть закончилась, надо было возвращаться в школу и объясняться, почему меня там не было. Поэтому в ноябре я решила покончить с собой, чтобы туда не идти.

Еще раньше я пыталась вскрыть себе вены, но у меня не получилось, и я решила выброситься с балкона седьмого этажа. Ночью накануне у меня было озарение – может, и не надо, я хочу пожить, но все обстоятельства, из-за которых я это делала, говорили, что нет.

Я молилась: «Боженька, это грех, конечно, но Ты меня прости, забери меня туда к Себе, потому что здесь меня ничего не держит». Потом вышла на балкон…

Пролежала на земле недолго, буквально в считанные минуты пришла в себя и услышала голоса соседей: «Кто там? Что там такое? Что за звуки?» И я подумала: «На меня же сейчас люди посмотрят, будут обсуждать, осуждать, Боже мой, что за позор, я жива, сейчас все сбегутся…» В шоковом состоянии я еще умудрилась встать и куда-то пробежать, я думала, я сейчас добегу до дома, но, естественно, не добежала, упала, потом приехала скорая…

После этого случая мы переехали, я закончила экстерном 11-й класс, сестра привозила мне на дом задания из старой школы. Мне не хватило смелости вернуться в ту прежнюю жизнь, гордость не позволила… Но в Москве жизнь так и не устроилась. Я кочевала по госпиталям, потому что отец – военный, лежала в психофизиологическом отделении, потому что у меня повредился позвоночник. Потом начались диеты, анорексия, булимия, и опять не было никакого общения, то же одиночество.

Алексей Горшков. Проект «Голоса»

Мама вроде бы сначала прониклась тем, что произошло, но надолго ее не хватило. А папа не принимал никакого участия, ограничился тем, что устраивал меня в какой-то госпиталь, и все, и в Москве он уже вообще с нами не жил. Я надеялась, что у меня начнется новая жизнь, но стало еще хуже, чем было. Из госпиталя я приехала в пустую незнакомую квартиру. Сестра училась, мама работала в другом городе. Я пыталась работать, но не смогла, сбежала – мне было некомфортно в коллективе. Поступила в институт, но меня что-то спугнуло, и я опять сбежала.

Я не могла нигде закрепиться и закрепилась только в дневном стационаре Алексеевской больницы, здесь и развилась в некотором роде и, хоть это и смешно, здесь же начала общаться с молодыми людьми, почувствовала, что я могу быть человеком. Я встретила здесь своего мужа. Надеялась, что у меня все с ним сложится хорошо, но получилось еще хуже, чем было, потому что мне пришлось тянуть нас двоих. Сейчас мы с ним на стадии развода.

Это не то чтобы поколебало мою веру, но у меня появилась какая-то обида на Бога. Понимаете, я ждала человека, и он, мой первый и единственный, оказался не таким, как я надеялась… Но вера у меня сохранилась, и она мне очень помогает – после того, что со мной произошло, я больше пришла к Богу именно в плане таинств, причастия и прочего. Но на данный момент я сердцем понимаю, что человек сам должен что-то делать и менять. Бог не помогает так просто. Если просто так приходить в храм, ставить свечку и уходить, не будет никакой пользы. Нужно нормально стоять на службах, причащаться, исповедоваться.

Дневной стационар – это мое спасение, здесь у меня есть творческая реализация, я выступаю, участвую в концертах. Я понимаю, что это не может быть смыслом жизни, и каждый день себя корю, потому что это как детский сад для взрослых, но мне здесь хорошо. Я не могу сейчас пойти и устроиться на работу в нормальный коллектив – меня может испугать любой недобрый взгляд, а к этим людям я уже как-то притерлась, и я здесь такая, какой могу быть, какой я себе нравлюсь.

Меня гложет, конечно, что все не так, как должно, не так, как хочется, что я достойна лучшего, что я не настолько больной человек, а мои внутренние проблемы, которые тянутся с детства, не дают мне жить как полноценному человеку.

Я до сих пор считаю, что я где-то в каком-то ином измерении: не совсем больной человек и не совсем здоровый.

К тому же здесь, в стационаре, я вижу, что люди заболели, уже имея какой-то жизненный опыт: они или получили высшее образование, или поработали, или завершили какие-то другие дела и потом заболели, а я, получается, заболела на той стадии, когда должна была что-то делать в своей жизни, что-то менять…

Кадр из проекта «Голоса»

Мучает нереализованность, но это все равно лучше того, что было. Хотя у меня опять были мысли покончить с собой, но я понимала, что это может быть либо опять незавершенный процесс, либо я могу остаться уже калекой. Видимо, надо здесь на земле хоть что-то решить, сделать, довести до конца.

Ксения Кнорре Дмитриева

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

— Как правильно называется твой диагноз?

— Сначала у меня было шизотипическое расстройство. На данный момент это актуальный для меня диагноз, но в моей больничной карте написано шизофрения. Если говорить простым языком, то шизотипическое расстройство — это вялотекущая форма шизофрении. Есть мнение, что его дают тем, для кого не могут определить точный диагноз.

— В чем особенность этого расстройства?

— Судя по тому, что я читала, а не судя потому, что у меня есть: это странная речь, особенности мышления, низкий уровень воли, отвлеченное мудрствование — рассуждение о чем-то таком, о всяких философских субстанциях, идеи отношения — когда тебе кажется, что все про тебя думают и что-то знают, эксцентричное поведение.

— А реально у тебя что-то из этого есть?

— Я думаю, что у меня есть склонность к отвлеченному мудрствованию. Изначально моя болезнь началась с депрессии из-за того, что я очень много думала.

— Когда тебе поставили первый диагноз?

— В 2015 году я легла в психиатрическую больницу, не на Банную гору, но в психиатрическую больницу (женское отделение на ул. Революции, 56 — Properm.ru), и лежала там на протяжении нескольких месяцев, в целом, получилось пять. Я переходила на дневное отделение, потом переходила снова на круглосуточный стационар, меня долго смотрели, исследовали, водили к какому-то доценту, и, в итоге, поставили шизотипическое расстройство.

— Почему ты решила лечь? Что стало причиной?

— Мне было плохо, с 14 лет у меня была депрессия, я бы назвала сейчас это так, не знаю, что я думала тогда.

— Депрессия из-за чего?

— Я не видела смысла жизни и хотела умереть. Возможно, это связано с какими-то абсурдными идеями, которые тоже характерны для нас, шизофреников. Где-то в 15 лет я прочитала книгу Джона Барта «Плавучая опера». Это книга о том, как человек запланировал самоубийство.

Герой книги был старым, у него были проблемы с сердцем, и он мог в любой момент умереть, поэтому он решил, что убьёт себя, но для этого нужно сделать определенные вещи. В итоге, в последний момент персонаж передумал совершать самоубийство. Он понял, что жизнь не имеет смысла так же, как и сознательный уход из нее. Для меня это стало каким-то правилом и причиной не убивать себя. Я постоянно думала, что я хочу умереть, но не убить себя. Я просто хотела не быть, хотела исчезнуть. Но все эти процедуры, которые приводят к смерти, они меня не привлекали. Я хотела, чтобы меня не было изначально. Тогда я заключила с собой договор о том, что я себя не убью, потому что это также бессмысленно, как и жизнь.

— Сейчас ты тоже так думаешь?

— Каждая теория и концепция терпит кризис, и позже, когда я была в каком-то шатком состоянии, я как бы переставила переменные в уравнении. Я поняла, что жизнь не имеет смысла, но я её живу, значит могу и убить себя. Если жизнь и смерть бессмысленны, то получается, что это равно. Тогда я приняла решение убить себя, но у меня ничего не получилось.

— Когда это было?

— Два года назад. Я была в каком-то состоянии аффекта. Это было утром. Я пришла к этой мысли и подумала: «Это замечательно». Потом легла спать, подумала, что решу это позже. Прошло несколько дней, я как-то рассеялась, была не в себе и решила совершить самоубийство.

На следующий день я очнулась на полу. При всем этом присутствовал один человек — мужчина, с которым я состояла в отношениях. Он сказал, что я ползала по квартире на карачках, долбилась головой об углы и все это время пыталась его убедить, что я ничего с собой не делала.

|

|---|

|

Иллюстрации и фото героини интервью |

— И что потом?

— Когда это прошло я написала четыре страницы текста, чтобы позвонить на линию доверия. Я читала этот текст дрожащим голосом, а женщина в трубке очень тяжело дышала и молчала, а потом она меня прервала и сказала: «Девочка, ну давай, в общем, сходи в кино с подружками или по магазинам, обратись к врачу, если у тебя такие проблемы».