— Опять я! — изумился Авдей Егорыч.

— Ну да ладно, не ты, не ты! — Алексей похлопал его по плечу.— Суета все это, суета сует, сказано. Время всех уравняет. Вот уже и геройские медали на толкучке продают. Да чего там! Давайте лучше еще раз помянем! Наливай, Авдейка! Так и не знаю, кто тогда уцелел. Поди — никто. Один я — в белой рубашке.

А коршуны всё кричали где-то сквозь майский веселый ветер, все спорили за хутор Белоглин, осваивая новое жилье…

1993

Яблочный Спас

Утро клубилось молодыми августовскими туманами, еще легкими, не виснущими на кустах и травах, а кисейно парящими поверх изб и свежих сенных стогов, полня собой все остальное небесное пространство, уже степленное незримым солнцем, отчего казалось, будто перезвоны какого-то большого празднества сами по себе зарождались в мглистом таинстве встающего погожего дня.

Под этот благовест, то отдаленный, приглушенный туманом, то явственный, со всеми подробностями ликующих подголосков, было мне ново, необычно и радостно колесить в моей старенькой «Ниве» по прежде безмолвной округе, сопричастно глядя на русые скошенные поля в блестках оброненной соломы, на шумные выводки грачей, облепивших свежие наметы, на забагряневшие верхи степных яруг, опоясанных синеющими ягодами терновника. А пуще гляделось на табунки изнова заведшихся молодых коней — сытых, ладно округлившихся крупами, закосматевших долгими русалочьими гривами, с диковатым поглядом темных сливовых глаз, дурашливых от всей этой справы и вольницы, гораздых незлобиво куснуть, вскинуться на дыбки друг перед дружкой и огласить пажити забытым ликующим кликом, отдающим дальней запредельной Русью.

Иногда же из таившихся в межгорьях садов, уже созревших, обремененных плодами, вдруг опахнет волнами теплого яблочного ветра, и ты невольно неудержимо вдохнешь этот скопившийся за ночь пьянящий аромат с примесью душицы, полынка и еще чего-то волнующего и родного, потянешь в себя со всей жадностью, насколько позволяют пуговицы на рубахе.

В Малых Ухналях, в попутном сельце по дороге на Ливны, колокол, вновь отлитый, едва поболе шапки, бойко, истово названивал прямо промеж свежеошкуренных столбов, заменявших звонницу. Долгий, хлыстоватый малый с подвязанным хвостиком волос на затылке, должно, пребывавший в послухе, со строгим, озабоченным лицом дергал за веревку, но поскольку колокол был один, без своих разноголосых собратьев, то из него ничего нельзя было выколотить, кроме однообразного частозвона, тем не менее привлекшего немало народа. Тут же из муравы высился сварной, обшитый жестью куполок с кованым ажурным перекрестием, которому после очистки от ржавчины и покраски порошковой бронзой надлежало стать православным крестом. Однако проходившие мимо старушки готовно крестились на эту незавершенную конструкцию, не дожидаясь, пока ее доведут до ума, покрасят и возведут на церковную кровлю. Сам же храмец — обезглавленный, изрядно обветшалый, с порослью березок по карнизу, хранивший прежде бумажные кули с химикатами, побелочный мел и негашеную известь, ныне пребывал в лесах, весь в цементных помазках и пластырях и, как всякий больной, безучастно и равнодушно глядел сквозь поржавевшие решетки на узких незастекленных оконцах, так что приходской священник отправлял свою службу прямо на паперти, возле кем-то принесенного стула, застланного черным цветастым платком. К спинке стула была прислонена икона с образом Спаса {76}, строго взиравшего из фольгового оклада. Перед иконой на подносе горело десятка полтора разновеликих свечек, трепетавших на открытом воздухе долгими заострившимися язычками огней и слезно ронявших к обножью капли горячего полупрозрачного воска.

Перед папертью толпился сельский темнолицый люд, неловко прихорошенный обновами, все больше местные доброжители Малых Ухналей, промышлявшие прежде подковным ремеслом. Были здесь и пришлые из окрестных выселков и хуторов, а также, судя по веренице автомашин у обочины, всякие проезжие россияне, остановившиеся поглазеть, попритворяться верующими, а заодно и прикупить чего ни то по дешевке. Во всем этом сходе чаще других головных покровов белели бабьи платки, заведенные по такому случаю православной обрядностью. И лишь кое-где, а больше у пивной залетной бочки, мелькали холщовые козырчатые кепарики, проникшие в российскую глубинку с зарубежных олимпиад и пальмовых пляжей.

Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Яблочный Спас

Утро клубилось молодыми августовскими туманами, еще легкими, не виснущими на кустах и травах, а кисейно парящими поверх изб и свежих сенных стогов, полня собой все остальное небесное пространство, уже степленное незримым солнцем, отчего казалось, будто перезвоны какого-то большого празднества сами по себе зарождались в мглистом таинстве встающего погожего дня.

Под этот благовест, то отдаленный, приглушенный туманом, то явственный, со всеми подробностями ликующих подголосков, было мне ново, необычно и радостно колесить в моей старенькой «Ниве» по прежде безмолвной округе, сопричастно глядя на русые скошенные поля в блестках оброненной соломы, на шумные выводки грачей, облепивших свежие наметы, на забагряневшие верхи степных яруг, опоясанных синеющими ягодами терновника. А пуще гляделось на табунки изнова заведшихся молодых коней – сытых, ладно округлившихся крупами, закосматевших долгими русалочьими гривами, с диковатым поглядом темных сливовых глаз, дурашливых от всей этой справы и вольницы, гораздых незлобиво куснуть, вскинуться на дыбки друг перед дружкой и огласить пажити забытым ликующим кликом, отдающим давней запредельной Русью.

Иногда же из таившихся в межгорьях садов, уже созревших, обремененных плодами, вдруг опахнет волнами теплого яблочного ветра, и ты невольно неудержимо вдохнешь этот скопившийся за ночь пьянящий аромат с примесью душицы, полынка и еще чего-то волнующего и родного, потянешь в себя со всей жадностью, насколько позволяют пуговицы на рубахе.

В Малых Ухналях, в попутном сельце по дороге на Ливны, колокол, вновь отлитый, едва поболе шапки, бойко, истово названивал прямо промеж свежеошкуренных столбов, заменявших звонницу. Долгий, хлыстоватый малый с подвязанным хвостиком волос на затылке, должно пребывавший в послухе, со строгим, озабоченным лицом дергал за веревку, но поскольку колокол был один, без своих разноголосых собратьев, то из него ничего нельзя было выколотить, кроме однообразного частозвона, тем не менее привлекшего немало народа. Тут же из муравы высился сварной, обшитый жестью куполок с кованым ажурным перекрестием, которому после очистки от ржавчины и покраски порошковой бронзой надлежало стать православным крестом. Однако проходившие мимо старушки готовно крестились на эту незавершенную конструкцию, не дожидаясь, пока ее доведут до ума, покрасят и возведут на церковную кровлю. Сам же храмец – обезглавленный, изрядно обветшалый, с порослью березок по карнизу, хранивший прежде бумажные кули с химикатами, побеленный мел и негашеную известь, ныне пребывал в лесах, весь в цементных помазках и пластырях и, как всякий больной, безучастно и равнодушно глядел сквозь поржавевшие решетки на узких незастекленных оконцах, так что приходской священник отправлял свою службу прямо на паперти, возле кем-то принесенного стула, застланного черным цветастым платком. К спинке стула была прислонена икона с образом Спаса, строго взиравшего из фольгового оклада. Перед иконой на подносе горело десятка полтора разновеликих свечек, трепетавших на открытом воздухе долгими заострившимися язычками огней и слезно ронявших к обножью капли горячего полупрозрачного воска.

Перед папертью толпился сельский темнолицый люд, неловко прихорошенный обновами, все больше местные доброжители Малых Ухналей, промышлявшие прежде подковным ремеслом. Были здесь и пришлые из окрестных выселков и хуторов, а также, судя по веренице автомашин у обочины, всякие проезжие россияне, остановившиеся поглазеть, попритворяться верующими, а заодно и прикупить чего-нито по дешевке. Во всем этом сходе чаще других головных покровов белели бабьи платки, заведенные по такому случаю православной обрядностью, и лишь кое-где, а больше у пивной залетной бочки, мелькали холщовые козырчатые кепарики, проникшие в российскую глубинку с зарубежных олимпиад и пальмовых пляжей.

Между тем люди все подваливали, протискивались к священнику, разверстали перед ним авоськи и узелки с яблоками, и молодой раскрасневшийся иерей в праздничной парчовой фелони и свежей камилавке макал вересковый веничек в детское голубое ведерко с ушастым Гурвинеком на боку и вдохновенно, с видимым удовольствием, хлестко окроплял плоды, а заодно и самих соискателей благодати, подставляя затем запястье для поцелуя.

На роившемся пустыре тоже пахло яблоками, но не легкими дуновениями, как в открытом поле, а густо, настоянно, будто из большого закрома, в который ссыпали плоды со всех деревень. Яблоки округло, золотисто выпирали и выглядывали почти из каждой шитой и плетеной емкости в руках, и каждая поклажа сочилась своим собственным ароматом анисовки, свечовки, крапчатки и всяких новых штрифелей и бельфлёров, которые все вместе и создавали этот пряный праздничный настой.

По небывалому многообразию яблок, радовавших ребятишек, шкодливо пулявших друг в друга окусками, по тому, как встрепанный мужичонка в новой, глыбисто измятой рубахе сипло выкрикивал, недоговаривая слов, какие-то куплеты, пытаясь обнять и облобызать всякого встречного, по бесшабашному вскрику ливенки в каком-то ближнем дворе, а также по тому, как приходской священник, поди, тоже пропустивший рюмочку церковного, готовно и вдохновенно, с некоторой картинностью исполнял свое необременительное действо, оставлявшее впечатление, будто от взмаха его мокрого веника и рождалось это румяное и ароматное изобилие, грех было не догадаться, что в Малых Ухналях, как и во всей святой Руси, начался Яблочный Спас.

Неподалеку, под старыми церковными липами, расположился яблочный базарчик. Десятка два женщин восседало рядком перед наполненными ведрами. Торговля была рассчитана в основном на приезжих, поскольку этого добра местному жителю не надобно и задаром.

Я тоже прошелся вдоль рядка, приглядываясь к веселому, бодрящему товару, при одном виде которого молодеет и радуется душа.

Яблоки и в самом деле были на загляденье: свежи, румяны, подернуты первозданной матовостью осевшего туманца и вообще веяли отменным здоровьем хорошо вызревших плодов. Да и сами женщины, по-праздничному добродушные, гораздые погомонить, оживленно встречали заглянувшего к ним человека и наперебой расхваливали свою продажу бодрыми возгласами: «Кому ранней антоновки? Ранней антоновки кому?» или «Вот анисовка! Только что с ветки! Нигде такой нет, кроме наших Ухналей!».

Неспешно проходя сквозь эти веселые зазыванья, в конце концов я минул весь рядок и оказался перед самым крайним ведерком, замыкавшим торговлю. Перед ним на стопке красных кирпичей молча сидела маленькая щупленькая бабулька. На ней был серый прорезиненный плащик, укрывавший ее заостренную, как бы двускатную спину от капели, время от времени падавшей из затуманенных вершин старых деревьев. Насунутый серый козий платок застил ее лицо, оставляя видимыми лишь кончик острого носа и жесткий, будто из пемзы, серый подбородок, поросший сизыми завитками грубых волос. Всей этой серостью, угловатостью и отрешенной недвижностью она напоминала мне болотную птицу выпь, терпеливо поджидавшую свою случайную поживу.

– Баба Пуля! – окликнула ее соседка. – Слышь, баба Пуля! К тебе кавалер!

Старушка продолжала сидеть недвижно, нахохленно, втянув обмотанную голову в жесткий отвернутый ворот, и будто не воспринимала моего присутствия, не замечала представших пред ней моих замшевых кроссовок.

– Лукьяновна! Баба Пу-у-ля! – Соседка тронула старушкино плечо. – Спишь, что ли? Покупатель к тебе!

Бабуля, будто испугавшись, встрепенулась вся, зашуршала плащом и вскинула на меня красноватые, словно по живому прорезанные прощелки глаз, заполненные влагой.

– Продаешь? – спросил я с не покидавшей меня веселостью.

В ответ она извлекла из-под полы мелко дрожащую от старческого тика ладошку и зачем-то переставила на ведерке самое верхнее яблоко красным боком ко мне.

Кроме этого заглавного яблока, крупного и румяного, видно, исполнявшего роль рекламы, остальные были так себе: выглядели вяловато, даже чуть приморщенно, на иных бурели пятнышки червоточин. Было очевидно, что яблоки вовсе не с ветки, а подобраны с земли, где пролежали невесть сколько времени.

Никто не неволил меня покупать именно эти яблоки, рядом продавалось много свежих и крепких плодов. Но, глядя на ее держащуюся за край ведерка дрожащую руку, обтянутую сухой, ломкой кожей, со вздутыми сизыми прожилками и узловатыми косточками пальцев, похожими на мелкие нитяные катушки, я решил, что сперва куплю у нее, и твердо спросил:

– Почем?

Старушка было открыла сморщенный, измятый рот, готовясь ответить, но слово мое было слишком коротко, так что она, кажется, не успела понять вопроса.

– Вы ей погромче, – подсказала соседка. – Колокол звякает – не слышно ей.

Я напряг голос и спросил попросторней:

– Хочу, мать, купить твои яблоки. Почем продаешь?

– Продам, продам… – закивала она, оттопыривая платок над ухом.

– И почем же? Что, говорю, просишь за ведерко?

– A-а, что просить-то… Сколь дашь, милай.

– Надо ведь знать, что давать.

Разумеется, цена для меня не имела значения и я спрашивал о ней только затем, чтобы дать старушке кроме денег еще и некое удовлетворение от ее убогой торговельки.

– На свечку дашь, дак и на том – спаси тя Господь, – положила она цену.

– Что так мало?

– Будя… Душа малостью живет, у нее своя пища.

– Свечку я тебе и за так куплю, – сказал я с веселой щедростью. – А, поди, душа не только свечек, но и хлеба просит?

– Ну, ежли мать свою помнишь, добавь и на хлебушко. – Она заглянула мне в глаза, и ее измятое временем лицо степлилось слабой улыбкой. – Уж и не знаю, каких они сортов, а яблоки хорошие, не кислые. Возьми, попробуй.

Я пробовать не стал, а только сказал шутливо:

– Как же так: продаешь, а сортов не знаешь?

– Ась? – напряглась она, но потом поворотилась к соседке: – Чево он говорит?

– Говорю, яблоки свои ли? А то, может, подобрала где?

– Свои, свои! – вступилась за нее соседка. – Ба Пуль! Слышишь? У тебя сколь яблонь-то?

Старушка показала два скрюченных пальца.

– Две? Как – две? У тебя ж больше было…

– Было-то больше, да все истопила. Зимы нынче эвон какие, а – ни угля, ни дров… Обещали, обещали, да потом и сам сельсовет куда-то подевался, замок висит… Я и попилила.

– Ну и Бог с ними, – согласилась соседка. – Зачем тебе столько? Ты и с этих сорвать не можешь – ждешь, пока сами падут. Ну а пали, то и пропали… У тебя ж – ни поросенка, ни внуков, некому подбирать. Так, поди, и валяются – то гниль нападет, то слизень… И продать – не товар.

– Ладно тебе! – одернули бабы говорливую соседку. – Придержи язык. Не отпугивай клиента. А то подумает, и впрямь не товар… Яблоки как яблоки… Таких в своей Москве небось и не видал…

Яблоки я все-таки взял, отнес в багажник и, воротясь с пустым ведром, спросил обрадованную Лукьяновну, не продаст ли она еще сколько-то.

– Ой, мила-ай! Да хоть все забери! – готовно согласилась старушка, однако предупредила, что хотя живет она и не так далеко, но туда, за ручей, проезду теперь нет, так что если я согласен, то к ней идти надобно пешки.

Я согласился, взял в машине порожний рюкзак, и мы пошли.

Утро к тому времени окончательно выпуталось из тумана, вокруг стало солнечно и пестро от проступивших теней. Звеневший колокол иногда, как и теперь, примолкал на сколько-то минут, должно, молодой пономарь уставал непрерывно дергать за веревку, и после звяканья меди становилось слышно, как в вершинах старых лип, озарившихся солнцем, весело, чеканно щелкали отогревшиеся молодые галки, поддерживая легкое, безмятежное настроение.

Лукьяновна торила дорогу впереди меня. Она сперва покряхтывала, придерживала свободной рукой поясницу, но потом разошлась, зашмыгала растоптанными шлепанцами, заворачивая носки внутрь и раскачиваясь из стороны в сторону. Воротник жесткого плаща по-прежнему оставался торчать, скрывая пригнутую голову, отчего казалось, будто впереди меня бежал один только плащ на кривулистых ходулях. Я попытался отобрать у нее порожнее ведро, но она упрямо не отпускала дужку, говоря, что с пустыми руками идти непривычно, неловко, будет думать, что забыла чего… Когда я спрашивал ее о чем-либо, она останавливалась, часто дыша, хватая воздух распахнутым ртом, и, отдышавшись, переспрашивала меня своим встречным вопросом:

– Ась? Про что ты говоришь?

Недолгим проулком выбрели к переправе через шуструю речушку, взбудораженную утками, вплески и довольное кряканье которых доносилось из-под нависших зарослей ивняка. Вниз по течению проносило разворошенную ряску, измятую осоку, оброненные утиные перья. Сама переправа состояла из двух провисших тросов, поперек которых были прикреплены тесины, похожие на клавиши.

– Господи Иесуси… – перекрестилась Лукьяновна и, выставив перед собой ведро и переставляя его с клавиши на клавишу, этаким замысловатым манером проскондыбала на ту сторону. Я подождал, пока она наконец перебралась, после чего и сам с замиранием души одолел это зыбкое сооружение, не терпевшее никакой размеренности и тут же начинавшее раскачиваться из стороны в сторону.

Ступив на твердь противоположного берега, Лукьяновна присела на опрокинутое ведро и задышливо завозмущалась:

– А ить был же тут… езжий мосток… ан весь разворовали. И даже… сваи повыдергивали… Это еще при Горбачеве… когда начали все перестраивать… Навезли было плит, хотели поставить мост из бетону, дак Хотей расхотел, а плиты тоже порастаскали… Заместо моста повесили эту люльку – голова кругом от нее, опосля никак не отдышишься, хоть капли с собой носи… Оно и не глыбко, да один тут, Гаврюшка, что от меня через двор, спьяну свалился да и утоп. Нес на горбу тумбочку под челевизер, тумбочка и перевесила, он мордой в ил и угораздил. Утром люди пошли, глядят, а вороны уже Гаврюшкин зад долбят…

Выровняв дыхание, Лукьяновна продолжала:

– Трактор, дак тот прямо через речку прет, а машинам не стало ходу. Со мной ить, милай, из-за этого тоже оказия была…

– Что за оказия?

– А вот пока сижу – расскажу.

Лукьяновна сдвинула на затылок толстый шерстяной платок, обнажив серые свалявшиеся волосы.

Пережидая молчание Лукьяновны, я поглядел окрест, радуясь тихому безветренному теплу и какому-то воцарившемуся благоденствию, сопровождаемому звоном ухналевского колокола. Здесь, на лужку, над доцветающими клеверами разомлело погудывали медлительные шмели, не по сезону одетые в теплые плюшевые шубки. Над темной кофейной водой ломко промелькивала лимонно-желтая бабочка, невесть откуда и куда летевшая и невольно заставлявшая переживать, что не долетит при этом своем робком и неумелом полете или вот-вот схватит ее затаившийся под лозами большеротый голавль. А на узволоке, на заречных выселках, куда мы шли, под темными купами ракит, приютивших несколько разрозненных дворов, учились петь молодые тонкоголосые петушки. Оттуда же тянуло яблочной прелью, будто где-то там пролили на землю старое закисшее вино.

Лукьяновна поворотилась на своем ведерке лицом к выселкам:

– Вон, вишь дом на краю починка?

– Куда глядеть – направо или налево? – не понял я.

– Налево который.

– А который налево – он без крыши…

– Ну да, ну да… – закивала Лукьяновна. – Он самый.

– И окна пустые, без рам… Нежилой, что ли?

– Как это не жилой? – обернулась Лукьяновна. – Я в ем и живу…

– Он что, горел, поди: бревна черные?

– Я вот и рассказываю… – Она снова повернулась на ведерке, будто на винтовом сиденье. – Ну, милай, живу я в этом доме, годки бегут… Схоронила матушку, одна осталась… Вот те, приезжает дочь Сима. Она тади в Хрустальном Гусе жила, работала главным булгактером. Отворяет дверь и еще с чемоданом в руке сразу в слезы: «Мама, пропадаю, выручай!» – «Что такое?» – «Сильно я растратилась, большой за мной недочет. Вот приехала, спасай, чем можешь. А не то – десять лет мне дадут». – «Да чем же я тебя спасу, – говорю я ей, – шутки, что ли?» – «Ой, да какие шутки, какие шутки? Я дома уже все продала, что можно, и все равно не хватает». – «Да я-то что продам – ничего нетути». А она мне: «Давай, мама, продадим часть дома. Ты себе кухоньку с печкой оставь, тебе главное, чтоб печка, а на остальное покупателей поищем…» Жалко мне дочку стало: а ну и вправду посадят, да и продала я две чистых комнаты проезжим цыганам. Как раз зима надвигалась, они хорошие деньги дали.

Все получилось удачливо. Сима уехала в Гусь расплачиваться, а днями вот они – новые хозяева в двух кибитках. Сколь их понаехало, аж в глазах рябко… Мал мала меньше и все босые да чернявые, как таракашки. Кто чугунки волокет, кто подушки. Тут же из окна сделали себе отдельную дверь, а в другое окно вывели трубу от буржуйки. Всю неделю праздновали новоселье, одни приезжали, другие уезжали… За стенкой дни и ночи бил барабан, бубны звякали, стекла в окне дребезжали. Однова просыпаюсь – чтой-то дымом пахнет? Я бы и ничего, да прежняя моя кошка вот как забегала – то под кровать, то на печку, места не находит. Выбежала я на улицу, гляжу: цыгане тоже повыскакивали, галдят, руками машут, а из их окон красные петухи выпрыгивают… Хорошо, добрые люди в пожарку сообщили. У нас, в Ухналях, прежде своя пожарная машина была. Машина-то была, а моста уже не было. Пока кругалём объезжали, уже и крыша занялась. Так что от всего дома одна моя каморка и осталась. Успели отбить ее от огня.

– А что же цыгане?

– И-и, милай! Запрягли лошадей – и с концами!

– И что, разве дом уже нельзя поправить?

– Да где же я возьму столько капиталу?! – Лукьяновна в сердцах опять насунула на голову платок и, кряхтя, упершись руками в коленки, тяжело поднялась со своей сижи. – Это ж сколь надоть денег-то? Крышу покрыть, стены от горелого образить, да полы с потолками, а еще рамы на окна… Теперь гвозди небось сто рублей штука, а у меня пенсия с гулькин носок, да и ту не всяк месяц дают…

– Да-а… Ну а власть? Разве ее не коробит пожарище? Должна бы помочь…

– Какая власть, мила-ай! – Лукьяновна воздела кверху пустое ведро. – Теперь в Ухналях нетути никакой власти. На том месте замок повешен. Уж и поржавел, поди…

Она побрела на узволок едва приметной тропкой, валко раскачиваясь при каждом переступе шлепанцев. Я пошел следом, все еще прикидывая всякие ходы что-либо сделать.

– Ну хорошо, а дочь? – сказал я громко и убежденно. – Разве она не обещала помочь? Было бы справедливо… Ведь ты же ей помогла?

– Ничего я не помогла. Все было впустую. И дом извела зазря, и деньги цыганские суда не упредили, – задышливо отозвалась Лукьяновна. – А теперь и самой Серафимы нету…

– Как – нету?

– А так вот… Признали Симу виноватой… Дак и она сама не отказывалась, виноватой была… Деньги у нее взяли, а скостили ей только половину: не десять, как она боялась, а дали пять годов лагерей… Валила лес на Урале. А потом поставили ее учетчицей. Все б ничего, можно б и отсидеть, да вот придавило ее деревом. Сук аж насквозь пронизал…

– Да как же так?!

– Писала мне одна, которая отбывала с ними, будто свои же подружки и сотворили. Кому-то не так учла… Нету теперь Серафимы.

– Да, печально, – посочувствовал я. – Наверное, семья осталась?

– А-а! – махнула рукой Лукьяновна, и в ее голосе проглянула какая-то бесшабашность. – Слава Богу, безмужняя она! Налегке жила, как и я.

– Что так?

– Не выпало ей короля. Одни только пустые валеты. Ну и то ладно: некому печалиться. Вот Симина дочка первая в нашем роду расписанная. Все по закону. И свадьба была: она вся в белом, он – в черном.

– Бывает в Ухналях? Навещает бабку?

– Не-е! Ей до меня далеко! Гдей-то в Африке живет. Вышла за негра, с ним и уехала. Не назову тебе ту землю. Запамятовала. Писала как-то Симе, что когда в Гусе зима, то у них там лето, а когда в Гусе лето, то у них дожди непросветные. Обезьян полно, прямо по базару бегают, из кошелок воруют. А где это – не могу сказать.

Дом пострадал больше всего с фасада, будто обгорело его лицо. На выселковую улицу, на луг и речку, на все Ухнали из обугленного ребристого сруба пусто глядели проемы окон, сквозь которые виделась поросль молодых кленов и безоблачная синева. Перед обгорелым срубом в самоделковом палисадничке, забранном подручным материалом – лотками от старой бочки, полосками жестяной выколотки и еще чем-то ненужным, – в предчувствии близкой осени скудно, устало доцветали оранжевые коготки, уже начавшие жухнуть и осыпаться блеклыми семенами, и вправду похожими на выпущенные кошачьи когти. Меж коготков поднималось несколько кленовых прутиков, уже достигших верхнего края руин и посаженных Лукьяновной, должно быть, для того, чтобы хоть чем-то сокрыть уличное уродство ее жилья.

Уцелевшая часть дома, кое-как прикрытая толем, с долгой оголившейся трубой, все же выглядела не так разорно, как представлялось. Стены были обмазаны глиной и побелены известью, единственное оконце, выходившее во двор, окрашено голубеньким, так же как и входная дверь, перед которой на тесовом крыльце был постелен круглый веревочный обтирничек для ног. Под толевой застрехой, на белой глади стены, ме довел и ожерелки нарезанных яблок, а на подоконнике под сенью колючего цветка алоэ калачиком самозабвенно спал кот, укрывший морду от мух полосатым хвостом.

Лукьяновна покопалась за пазухой, достала ключ и принялась ковыряться в большом висячем замке, тоже окрашенном голубеньким. Заслышав металлическое царапанье, кот вскинулся на лапы и, подняв хвост, встряхивая самым его кончиком, пронизывающе вызрелся на возившиеся с замком руки хозяйки. Он был прелюбопытного окраса: один глаз голубой, а другой – желтый, голубой глядел из белой половины мордашки, а желтый – из черной. И только пипка носа, разделявшая обе половины, оставалась нейтрального колера – цвета молочной топленой пенки.

– Сичас, сичас… – говорила Лукьяновна не то мне, не то терпеливо ожидавшему коту.

Кроме дровянного сарайки, осевшего на один угол, ничем не огороженное подворье обозначалось полоской отяжелевших подсолнухов, склоненно, будто под хмельком, шептавших что-то один другому в развесистые шершавые уши, остальное пограничье занимали то подзаборная бузина, вся в рубиновых гроздьях никому не нужных ягод, то рослые многоярусные мальвы, похожие на китайские пагоды, а то куртины полуодичавших георгинов, разбросавших, как фейерверк, свои золотые соцветия. В этой живой огороже, опутанной еще и вьюнком с повеликой, однако не способной никого удержать, кроме совестливого человека, радуясь пришествию теплого дня, самозабвенно цвиркали и зинзикали подросшие за лето кузнечики, навевая иллюзию блаженного и вечного бытия.

– Может, помочь? – спросил я Лукьяновну.

– Сичас… Это я, сдуревши, сарайный ключ засунула… Совсем опешила, старая…

На открытой середине двора высилась летняя глинобитная печка, из которой буквой «Г» торчала вмазанная самоварная труба, делавшая все сооружение похожим на лежащего гуся. Птица-печка вскинутой трубой нацеленно глядела в небо, будто тяготясь своей обескрыленностью и неволей.

– А хорошо тут у тебя! – с городской завистью оценил я. – И не подумаешь, что за черными руинами вдруг такой пригожий уголок.

– Ась? Чего говоришь?

– Говорю, у тебя тут два дома: один черный, а другой – белый…

– Ага, ага… – согласно закивала она. – Куда ж денешься… Один от другого не оттащишь. Одна стена между ними. Дак и вся моя жизнь такая: черно-белая Вот и кот у меня где черный, где белый… Не бось одним глазом глядит днем, а другим – ночью.

– Откуда такой? – Я дружески протянул к нему руку, но кот, зашипев, спрыгнул с подоконника.

– Сам пришел. Еще писклёнком… Сидел на обгорелом бревне и пикал… а может, и не кот это?..

– А кто же?

– А-а… – отмахнулась она. – Это я так…

Замок наконец открылся, и я вслед за Лукьяновной машинально вошел в жилье, на большей части которого располагалась обширная печь прежних времен, занавешенная посконью. Оставшегося места хватало лишь на топчан, сундук и двустворчатый стол у оконца. Единственную табуретку приткнуть уже не было куда, и она неприкаянно обитала на середине келейки. Поверху же, на уровне глаз, разместились: над сундуком – подвесной посудничек, в углу, за лампадкой, темная иконка Смоленской Одигитрии, а над топчаном, в общей раме за стеклом, – с десяток разновеликих фотографий. Все здесь впору лишь для одного человека, другой был бы уже лишним. Таковым и почувствовал я себя, когда присел на предложенную табуретку, сразу заняв все кубы и квадратные метры.

Тем временем Лукьяновна сняла плащ, размотала платок, повесила одежку у двери на гвоздик и осталась в каком-то казенного вида сером халате, кои на́шивали уборщицы, разнорабочие и прочие подсобники, отчего стала похожей уже не на выпь, а на какую-то еще меньшую серенькую птаху, привыкшую к тесноте своей клетки, наперстку воды и щепотке проса.

– Погоди, чаю согрею, – сказала она, распахнув посудничек.

От чаепития я отказался, сославшись на брошенную у обочины машину.

– Ну, тади покури. – Она заискивающе заглянула мне в глаза. – Я люблю, когда папироской пахнет. У меня ить в доме давно никого не бывало…

Еще раз оглядев каморку и набредя взглядом на рамку с фотографиями, я поинтересовался, есть ли она на этих снимках.

– Я-то теперь не вижу, кто где… Гляди сам… Мы там трое на карточке.

– Здесь втроем только какие-то военные…

– Ну, дак это и есть мы… Я с подружками.

– Ты разве и на фронте побывала? – изумился я.

– Была, была я, милай, а то как же… Была-а.

Я приблизился лицом к давней пожелтевшей открытке: в самом деле, это были три девушки, которых я сперва принял за парней. Все трое – коротко подстриженные, в сдвинутых на висок пилотках, просторные воротники гимнастерок обнимали тонкие подростковые шеи.

– И которая из них ты? – спросил я, не узнавая молодую Лукьяновну.

– А вот гляди: справа – Зина Крохина, слева – Хабиба… забыла фамилию… а промеж ими – я, востроносая…

– А тебя-то как звать? Я слыхал, женщины тебя бабой Пулей окликали. Это что – имя такое?

– Да не-е… – отмахнулась Лукьяновна, будто отстранила ненужное. – Не Пуля я… Меня в девках Дусей звали… Евдокией, стало быть. А Пуля – это по-уличному. Ежели пойду куда, а меня – Пуля да Пуля… Правильно уж и не зовут… Небось забыли, что я по крещению-то Евдокия. Дак я и сама иногда забываю, кто я. На Пулю здравкаюсь… Это ребятишки, охальники, такое прозвище прилепили, да и пошло…

– Что так?

Лукьяновна сидела на краю топчана, расслабленно опустив руки на колени. Ее правая кисть мелко подрагивала, и она бережно, как ушибленную, оглаживала ее левой ладонью.

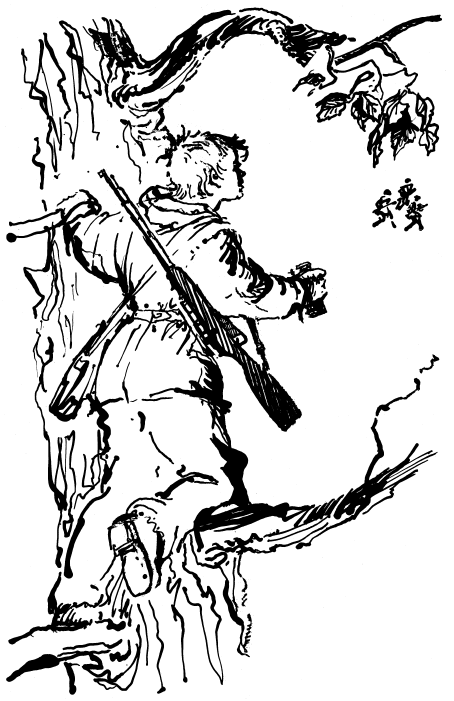

– Ить я на фронте снайперкой была… – сказала она, глядя на свои руки.

– Снайпером?! Да ну! – изумился я такой неожиданности. – И как же так получилось?

– Да вот так и получилось… Я девкой и ружья-то близко не видела, не то чтоб стрелять… А тут собралась учиться. Спроворила торбочку, попрощалась с Ухналями, с отцом-матерью и укатила в Тамбов. Там тади был техникум работников пищеблока. Подала учиться на повара. Проучилась я девять месяцев, вот тебе война. Ученье наше порушилось, годных учителей позабирали, практику отменили… Говорили, всех на окопы повезут. А немец уж от Москвы близко. Тут приехал какой-то дядька. Собрали нас, а он и спрашивает: кто из девушек хочет на радистку учиться? Сичас, говорит, очень радистки нужны. Многие стали записываться, ну и я с ними. Отобрал он двадцать человек, с каждой в отдельной комнате поговорил, про отца-мать расспрашивал, про членов политбюро… Выдали нам хлеба с консервами, повезли аж в Казань. Там поместили в каком-то пустом складе, оконца под потолком. День сидим, другой – никто ничего. А потом приходит тот дядька и говорит, что радисток уже набрали, больше не требуются, а нас направят учиться на снайперок… Ну, остригли нас коротко, сводили в баню, дали все военное. Сперва винтовку разбирали, учили залезать на дерево, ползать по-пластунски, чтоб ни одна ветка не хрустнула. Потом стали по бумажным фашистам стрелять. Я сперва сильно мазала: больно винтовка тяжелая. А которые хорошо попадали, те свои мишени на память берегли, чтоб потом домой переслать. А на ту карточку мы снялись перед самой отправкой. Зина Крохина, я и Хабиба… Я – которая посередке, востроносенькая. Ну, дак совсем сыроежки зеленые… Крохину вскорости на позиции убило, и месяца не пробыла. А с Хабибой – вот не вспомню фамилию – вместе аж до Лук дошли. А уже там она пропала без вести. Пошла на свою снайперскую скрадку и не вернулась. Меня потом в особый отдел вызывали, все про нее допытывались: не замечала ли я чего за ней… Небось думали, Хабиба сама к немцам ушла… Да как же девчонка сама пойдет? Ить на ней живой тряпки не оставят, до смерти замызгают… Не-е, сама не пойдет, ее ихние егеря выкрали, ето уж на девку напраслину выдумывать. Они ить за нами крепко охотились. Кто кого… Мне тоже досталось.

Лукьяновна крюковатыми пальцами отгребла с левой стороны клок пожелтелой седины и повернулась ко мне виском:

– Во, вишь?

Под откинутой прядью я с содроганием увидел багровые лохмотья уха.

– Это меня ихний снайпер. Промахнулся малость. Далековато было…

Она снова опустила вихор и ворчливо посетовала:

– Вот, не стала слышать… Звоны в голове… Другой раз ночью проснусь, а воробьи уже чирикают. Этак свиристят, ровно не поделили чего. Думаю, какие ж воробьи, ежли за окном темень? Да и смекну: это же у меня в голове птушки чирикают. А мне наш хвершал говорит, это, мол, от старости. За выплатное ранение не признают. Нету, говорят, состава членовредительства. Поранетое ухо, дескать, ни на чего не влияет… Да как же не влияет? Из-за этого я всю жизнь в платках проходила. Потому, может, и замуж не вышла. Кому я без уха нужна-то? Ну, вот ты – взял бы бабу без уха? A-а, отводишь глаза! То-то! А тади, опосля войны, не такие в нетелях остались.

– Но ведь дочь-то у тебя была? Значит, кому-то ты нравилась?

– А-а! – отмахнулась Лукьяновна. – То всё впопыхах да в лопухах…

Она ногтем поскребла что-то на халате, пообтряхивала то место ладошкой.

– И в каких же местах тебя ранило? – спросил я, чтобы отвести разговор от неприятной темы ее семейного неустройства. – На каком фронте?

– А всё под Луками… А какой фронт, уж и не упомню. Многое из головы повыдуло. Где была, по каким местам на брюхе ползала… Тади, как ухо мне отшибло, всего-то и поошивалась я в санчасти недели две. Печки топила, старые бинты стирала, картошку чистила, пока ухо не засохло шкварками, да и опять – за винтовку. Взводный смеется: «Ты, Дуська, хоть в бинтах не высовывайся, намотай сверху обмотку, она зеленая, не так заметна. А то прошлый раз немец ДУРУ дал, а теперь аккурат под бинты вмажет».

– Ну а сама-то много нащелкала?

– Немцев-то? А леший их знает…

– Ты что же, счет не вела?

– А-а… – привычно отмахнулась Лукьяновна.

По небывалому многообразию яблок, радовавших ребятишек, шкодливо пулявших друг в друга окусками, по тому, как встрепанный мужичонка в новой, глыбисто измятой рубахе сипло выкрикивал, не договаривая слов, какие-то куплеты, пытаясь обнять и облобызать всякого встречного, по бесшабашному вскрику ливенки {78} в каком-то ближнем дворе, а также по тому, как приходской священник, поди, тоже пропустивший рюмочку церковного, готовно и вдохновенно, с некоторой картинностью исполнял свое необременительное действо, оставлявшее впечатление, будто от взмаха его мокрого веника и рождалось это румяное и ароматное изобилие, грех было не догадаться, что в Малых Ухналях, как и во всей святой Руси, начался Яблочный Спас {79}.

Неподалеку, под старыми церковными липами, расположился яблочный базарчик. Десятка два женщин восседало рядком перед наполненными ведрами. Торговля была рассчитана в основном на приезжих, поскольку этого добра местному жителю не надобно и задаром.

Я тоже прошелся вдоль рядка, приглядываясь к веселому, бодрящему товару, при одном виде которого молодеет и радуется душа.

Яблоки и в самом деле были на загляденье: свежи, румяны, подернуты первозданной матовостью осевшего туманца и вообще веяли отменным здоровьем хорошо вызревших плодов. Да и сами женщины, по-праздничному добродушные, гораздые погомонить, оживленно встречали заглянувшего к ним человека и наперебой расхваливали свою продажу бодрыми возгласами: «Кому ранней антоновки? Ранней антоновки кому?» или: «Вот анисовка! Только что с ветки! Нигде такой нет, кроме наших Ухналей!»

Неспешно проходя сквозь эти веселые зазыванья, в конце концов я минул весь рядок и оказался перед самым крайним ведерком, замыкавшим торговлю. Перед ним на стопке красных кирпичей молча сидела маленькая щупленькая бабулька. На ней был серый прорезиненный плащик, укрывавший ее заостренную, как бы двускатную спину от капели, время от времени падавшей из затуманенных вершин старых деревьев. Насунутый серый козий платок застил ее лицо, оставляя видимыми лишь кончик острого носа и жесткий, будто из пемзы, серый подбородок, поросший сизыми завитками грубых волос. Всей этой серостью, угловатостью и отрешенной недвижностью она напоминала мне болотную птицу выпь, терпеливо поджидавшую свою случайную поживу.

— Баба Пуля! — окликнула ее соседка.— Слышь, баба Пуля! К тебе кавалер!

Старушка продолжала сидеть недвижно, нахохленно, втянув обмотанную голову в жесткий отвернутый ворот, и будто не воспринимала моего присутствия, не замечала представших пред ней моих замшевых кроссовок.

— Лукьяновна! Баба Пу-у-ля! — Соседка тронула старушкино плечо.— Спишь, что ли? Покупатель к тебе!

Бабуля, будто испугавшись, встрепенулась вся, зашуршала плащом и вскинула на меня красноватые, словно по живому прорезанные прощелки глаз, заполненные влагой.

— Продаешь? — спросил я с не покидавшей меня веселостью.

В ответ она извлекла из-под полы мелко дрожащую от старческого тика ладошку и зачем-то переставила на ведерке самое верхнее яблоко красным боком ко мне.

Кроме этого главного яблока, крупного и румяного, видно, исполнявшего роль рекламы, остальные были так себе: выглядели вяловато, даже чуть приморщенно, на иных бурели пятнышки червоточин. Было очевидно, что яблоки вовсе не с ветки и подобраны с земли, где пролежали невесть сколько времени.

Никто не неволил меня покупать именно эти яблоки, рядом продавалось много свежих и крепких плодов. Но, глядя на ее держащуюся за край ведерка дрожащую руку, обтянутую сухой, ломкой кожей, со вздутыми сизыми прожилками и узловатыми косточками пальцев, похожими на мелкие нитяные катушки, я решил, что сперва куплю у нее, и твердо спросил:

— Почем?

Старушка было открыла сморщенный, измятый рот, готовясь ответить, но слово мое было слишком коротко, так что она, кажется, не успела понять вопроса.

— Вы ей погромче,— подсказала соседка.— Колокол звякает, не слышно ей.

Я напряг голос и спросил попросторней:

— Хочу, мать, купить твои яблоки. Почем продаешь?

— Продам, продам…— закивала она, оттопыривая платок над ухом.

— И почем же? Что, говорю, просишь за ведерко?

— А-а, что просить-то… Сколь дашь, милай.

— Надо ведь знать, что давать.

Разумеется, цена для меня не имела значения и я спрашивал о ней только затем, чтобы дать старушке, кроме денег, еще и некое удовлетворение от ее убогой торговельки.

— На свечку дашь, дак и на том — спаси тя Господь,— положила она цену.

— Что так мало?

— Будя… Душа малостью живет, у нее своя пища.

— Свечку я тебе и за так куплю,— сказал я с веселой щедростью.— А, поди, душа не только свечек, но и хлеба просит?

— Ну, ежели мать свою помнишь, добавь и на хлебушко.— Она заглянула мне в глаза, и ее измятое временем лицо степлилось слабой улыбкой.— Уж и не знаю, каких они сортов, а яблоки хорошие, не кислые. Возьми попробуй.

Я пробовать не стал, а только сказал шутливо:

— Как же так: продаешь, а сортов не знаешь?

— Ась? — напряглась она, но потом поворотилась к соседке: — Чево он говорит?

— Говорю, яблоки свои ли? А то, может, подобрала где?

— Свои, свои! — вступилась за нее соседка.— Ба Пуль! Слышишь? У тебя сколь яблонь-то?

Старушка показала два скрюченных пальца.

— Две? Как — две? У тебя ж больше было…

— Было-то больше, да все истопила. Зимы нынче эвон какие, а — ни угля, ни дров… Обещали, обещали, да потом и сам сельсовет куда-то подевался, замок висит… Я и попилила.

— Ну и бог с ними,— согласилась соседка.— Зачем тебе столько? Ты и с этих сорвать не можешь — ждешь, пока сами падут. Ну а пали, то и пропали… У тебя ж — ни поросенка, ни внуков, некому подбирать. Так, поди, и валяются — то гниль нападет, то слизень… И продать — не товар.

— Ладно тебе! — одернули бабы говорливую соседку.— Придержи язык. Не отпугивай клиента. А то подумает, и впрямь не товар… Яблоки как яблоки… Таких в своей Москве небось и не видал…

Яблоки я все-таки взял, отнес в багажник и, воротясь с пустым ведром, спросил обрадованную Лукьяновну, не продаст ли она еще сколько-то.

— Ой, мила-ай! Да хоть все забери! — готовно согласилась старушка, однако предупредила, что хотя живет она и не так далеко, но туда, за ручей, проезду теперь нет, так что, если я согласен, то к ней идти надобно пешки.

Я согласился, взял в машине порожний рюкзак, и мы пошли.

Утро к тому времени окончательно выпуталось из тумана, вокруг стало солнечно и пестро от проступивших теней. Звеневший колокол иногда, как и теперь, примолкал на сколько-то минут, должно, молодой пономарь уставал непрерывно дергать за веревку, и после звяканья меди становилось слышно, как в вершинах старых лип, озарившихся солнцем, весело, чеканно щелкали отогревшиеся молодые галки, поддерживая легкое, безмятежное настроение.

Лукьяновна торила дорогу впереди меня. Она сперва покряхтывала, придерживала свободной рукой поясницу, но потом разошлась, зашмыгала растоптанными шлепанцами, заворачивая носки внутрь и раскачиваясь из стороны в сторону. Воротник жесткого плаща по-прежнему оставался торчать, скрывая пригнутую голову, отчего казалось, будто впереди меня бежал один только плащ на кривулистых ходулях. Я попытался отобрать у нее порожнее ведро, но она упрямо не отпускала дужку, говоря, что с пустыми руками идти непривычно, неловко, будет думать, что забыла чего… Когда я спрашивал ее о чем-либо, она останавливалась, часто дыша, хватая воздух распахнутым ртом, и, отдышавшись, переспрашивала меня своим встречным вопросом:

— Ась? Про что ты говоришь?

Недолгим проулком выбрели к переправе через шуструю речушку, взбудораженную утками, всплески и довольное кряканье которых доносились из-под нависших зарослей ивняка. Вниз по течению проносило разворошенную ряску, измятую осоку, оброненные утиные перья. Сама переправа состояла из двух провисших тросов, поперек которых были прикреплены тесины, похожие на клавиши.

Содержание:

- 1 Читательский дневник по рассказу «Яблочный Спас» Носова

- 1.1 Сюжет

- 1.2 Отзыв

Август, праздник Преображения (в народе – яблочный Спас). Рассказчик колесит на машине по «дальней запредельной святой Руси», наслаждаясь простором, природой, полями, таким родным ароматом спелых яблок. В Малых Ухналях у храма, порушенного в советское время, священник освящает яблочки. Рядом идет и торговля. Рассказчик в праздник радует бабульку Евдокию Лукьяновну (по прозвищу Пуля): берет ее, не самые лучшие, яблоки. И просит еще. Она ведет его в дом. Еще и реку переходят по каким-то тросам: мостик-то давно разломан.

Живет она с котом в горевшем доме. Почти все яблони зимой извела на дрова. Внутри места мало, но чистенько. Когда-то ее дочка Сима, бухгалтер, взяла себе казенные деньги. Чтобы откупиться, уговорила мать продать часть дома цыганам. И все равно посадили. А из-за цыган случился пожар. Ну что ж, Симы и на свете уже нет, в лагере деревом убило. А Пулей ее зовут, потому что на войне она снайпером была. Наград у нее нет. И помнится ей, что после каждого выстрела «душа комком». Женщине трудней убивать. Еще и без уха осталась: немец ранил.

Был у нее на фронте ухажер, от него и дочка. Самого его убило, только сапог на память остался. Пуля рада гостю. Рассуждает, что немец на войне о себе заботился лучше наших. Оттого у нас столько братских могил. Уходя, рассказчик с болью оглядывается на черный домик и его хозяйку, заросшую тропинку к ней. И кажется ему, что порхающая бабочка вовсе не бабочка, а чья-то «потерявшаяся», забытая душа.

Читательский дневник по рассказу «Яблочный Спас» Носова

Сюжет

В праздник Преображения душа рассказчика-горожанина радуется простору, свободе, аромату яблок, полету бабочек. У ветхого храма в Малых Ухналях он берет плохонькие яблочки у одинокой старенькой Евдокии Лукьяновны (Пули). Напрашивается к ней домой, и узнает, что на войне она была снайпером (потому и зовут люди Пулей). После каждого выстрела душа не на месте, но иначе никак. Вернулась без наград, зато с дочкой Симой. Отец девочки погиб.

Сима стала бухгалтером, после растраты хотела откупиться, продали цыганам половину дома. А из-за них возник пожар. Так и живет старушка с котом приблудным в полусгоревшем доме. А дочка в лагере умерла. Со сжавшимся сердцем рассказчик оборачивается на ее домик, нехоженую тропку к нему, и бабочка вдруг кажется ему чьей-то одинокой, потерявшейся душой.

Отзыв

Рассказ о том, как много добрых, пожилых, одиноких и нуждающихся в сочувствии, заботе, людей вокруг, в том числе, забытых, незаметных героях, как бабулька Лукьяновна. Никому нет до нее дела, а она и не ропщет, привыкла сама справляться. Фронтовичка, труженица, в одиночку вырастила дочь, пережила много горя, выживает, как может. Осталась бескорыстной.

Прозвища своего «Пуля» не любит. В нем есть правда, но нет уважения. Нравственная сила ее в стойкости, незлобии, доброте, простоте, отзывчивости, честности, верности. Рассказ учит быть неравнодушным человеком, помогать друг другу, ценить близких, любить, уважать, радовать людей.

Русский язык, 9 класс

Готов

Вопрос от

651 день назад

ЛИТЕРАТУРА

пересказать рассказ Е.Носова «Яблочный спас».

Ответ от Ирина

Главные герои рассказа Евгения Носова «Яблочный спас» — пожилая женщина по имени Евдокия Лукьяновна, которую знакомые звали бабой Пулей, и проезжий человек, от лица которого ведется рассказ. Рассказчик попал в село, где жила баба Пуля, в день, когда жители отмечали Яблочный Спас. На базаре он прошел по рядам, прицениваясь к яблокам. В конце рядов рассказчик увидел старушку, перед которой стояло небольшое ведерко, наполненное неказистыми на вид яблоками, явно подобранными с земли.

Рассказчику стало жалко старушку, и он решил купить у нее яблоки. Но когда он поинтересовался ценой, та сказала, чтобы покупатель дал денег, сколько сам считает нужным. Оплатив покупку, проезжий человек сходил к машине и высыпал яблоки из ведерка в багажник. Ему захотелось еще чем-то помочь пожилой женщине, и он спросил, есть ли у нее еще яблоки. Та обрадовано сказала, что яблок у нее много, только идти за ними надо пешком, машина туда не проедет.

Рассказчик взял рюкзак из машины и отправился вместе со старушкой к ее дому. Они переправились по шаткому мостику через небольшую речушку, и баба Пуля показала, где находится ее дом. На вид этот дом казался совсем нежилым. У него были обгорелые стены, а крыши и вовсе не было.

Пока они шли к дому, старушка рассказала, что по просьбе дочери, у которой на работе была крупная недостача, она была вынуждена продать большую часть дома цыганам, оставив себе только маленькую кухоньку с печью. Но цыгане прожили в доме недолго, во время очередной гулянки у них случился пожар, и дом еле удалось спасти. Цыгане уехали, а баба Пуля так и осталась жить в маленькой кухоньке, все пространство которой занимала огромная русская печь.

Старушка пригласила гостя в дом, и там он заинтересовался фотографией, на которой были запечатлены три девушки в военной форме. И тут рассказчик узнал, что баба Пуля была на войне снайпером. Перед войной она поехала учиться на повара, но после начала войны курсы распустили, а девушкам предложили учиться на радисток. Позднее выяснилось, что радистки уже набраны, и пришлось учиться на снайпера.

Потом началась тяжелая снайперская служба, во время которой немецкий снайпер отстрелил бабе Пуле ухо, и она стала плохо слышать. Со своей частью баба Пуля дошла до Прибалтики, но там она узнала, что ждет ребенка, и ее отправили домой.

Рассказчик поинтересовался, помогает ли старушке дочь, и узнал, что дочь за растрату все равно посадили, а деньги, вырученные за продажу дома, пропали. Там, в заключении, дочь и погибла на лесоповале. Осталась только внучка, которая вышла замуж за негра и уехала с ним в Африку и никакой связи старушка с ней не имеет.

Рассказав свою нехитрую историю, баба Пуля отправилась с гостем в сад, где он и набрал полный рюкзак яблок. Уходя от старушки, он оглянулся и увидел, как баба Пуля стоит у своего обгоревшего дома и держит на руках кота — единственное живое существо, которое теперь было рядом с ней.

Валерий ВЕРХОГЛЯДОВ

г. Петрозаводск

Рассказы «Рассказ о семи топорах», «Яблочный спас»

РАССКАЗ О СЕМИ ТОПОРАХ

С топорами у меня отношения сложные.

Ножи – совсем другое дело. Их у меня несколько. Подчас собираюсь в лес и не знаю, какой взять. Иногда беру два – один на поясной ремень, второй в рюкзак – на всякий случай, но «всяких случаев» пока не было, за всю жизнь ни одного ножа не сломал, не потерял.

А вот с топорами – беда. Они живут самостоятельной жизнью и, похоже, меня ни в грош не ставят. Теряются при загадочных обстоятельствах, пропадают на год, а то и на два, потом снова находятся. Такого круговорота топоров в природе ни у кого не встречал, рассказываю об этом друзьям – они смеются и не верят.

Вот и сейчас куда-то исчез туристский топорик. Я его купил в спортивном магазине лет тридцать назад, наточил, забил в топорище дополнительный клинышек и взял с собой в Крым, пусть, думаю, тоже полюбуется на Понт Эвксинский, поваляется рядом на диких галечных пляжах – будет что на старости вспомнить. За те две недели, которые мы провели вместе, топорик показал себя с лучшей стороны. На привалах он не лентяйничал, дровишки заготавливал исправно и в рюкзаке занимал совсем немного места. В общем, вошел в полное доверие. (Так Ленин когда-то о Шотмане написал, мол, этот товарищ ему «лично известен и заслуживает полного доверия». Нужно ли говорить, что после столь лестной рекомендации Шотман всю оставшуюся жизнь провел на командных должностях, к тому же он удачно умер – еще до партийных чисток, когда «бойцов ленинской гвардии» стали расстреливать пачками.) Вот и я свой топорик после той памятной поездки стал регулярно брать то на охоту, то на рыбалку, то просто «на шашлыки». Вел он себя безукоризненно, без его помощи ни один костер не разжигался. В прошлом году я его оставил зимовать на даче. Весной приезжаю, он тут как тут, бодро блестит и готов к несению службы. Растопили мы с ним баньку, когда она нагрелась, я пошел париться, а топорик положил отдыхать под лавку. Вот тогда-то он и пропал, уже четвертый месяц не вижу.

Зато неожиданно объявился «длинный Томас». Оказалось, что он года три отлеживался в подполе, а как туда попал – никто не знает.

Этот тогда еще безымянный топор я нашел на заброшенном хуторе. Был он зазубренный, немного поржавевший, со сломанным пополам топорищем. Я сунул находку в мешок и пошел дальше. После этого топор еще долго пролежал у меня в гараже. Как-то он попался на глаза, повертел его в руках – вещь-то стоящая и, похоже, не российской ковки. Отнес его в мастерскую, где знакомый мастер снял наждаком зазубрины, наточил лезвие и отполировал его на войлочном круге.

– Какой обушок широкий, – дивился мастер. – Тесать таким топором, пожалуй, несподручно, зато дрова колоть – приходи кума любоваться.

Так знающий человек определил его судьбу.

Как-то проезжал я через Кутижму и вижу: около моста мужик выставил на продажу черенки для лопат.

Кутижма – вымирающий поселок. Он практически весь застроен щитовыми домами-скороспелками. После войны здесь был лесопункт. Лес со временем вырубили, но людей в другое место не перевезли – это даже в голову никому не пришло. И сейчас не приходит. Молодежи в поселке давно нет, работы тоже нет, и те, кто доживает в этой дикой неприютности свой век, кормятся с «трассы». Продают в основном ягоды и грибы, редко картошку или огородную зелень.

Черенки у мужика были березовые, выглаженные ручным рубанком, но явно не хуже магазинных.

– А топорище сделать можешь? – спросил я.

– Не вопрос.

Я показал:

– Вот такое.

– Длинновато будет.

– Мне для дров.

– Тогда понятно. Когда обратно едешь?

– Через пару дней.

– Сделаю. Смотри, не обмани – такую оглоблю не продать.

– Не обману, не бойся.

– Я не боюсь. Мы здесь давно отбоялись.

Через два дня я получил искомое топорище, а насаженный тем же вечером топор – свое имя.

Мы с ним на пару нарубили немало дров.

Но однажды в магазине «Ручной инструмент» я увидел некое чудище, в которое влюбился с первого взгляда. Чудище весило три кило и называлось «топор таежный». Сработано это изделие было на каком-то заводе, выпускавшем военную технику, и поэтому вид имело весьма грозный. Топор – не топор, колун – не колун, но любую чурку я им разваливал с одного удара. Как говорил господину Поплавскому незабвенный Коровьев, хрусть – и пополам!

Длинный Томас тотчас обиделся на весь мир и спрятался. Случайно выяснилось, что таился в подполе, ну и ладно, ну и хорошо, но теперь не могу найти своего таежного друга.

Мистика, да и только.

Еще есть у меня топор, которым удобно забивать длинные гвозди. Это я так полагаю, что есть, но на самом деле его давно не видел, с той самой поры, как построил новый туалет.

Как-то приехал к нам в гости родственник, который сейчас живет в Финляндии. Зовут его Вася, по-домашнему Васёк. Вместе со своей женой ингерманландкой он уехал из России в девяносто втором, в то самое время, когда у нас был пик криминальной революции. Через год жена Васю бросила, она нашла себе настоящего финна с домом, обустроенным бытом и хорошим твердым заработком, женщины вообще легче приспосабливаются к изменившимся условиям, это у них природное. От обиды и желания доказать свою мужскую независимость наш незадачливый эмигрант решил в рекордные сроки овладеть чужим языком, а для разговорной практики поступил на курсы, где учили эффективно работать обычной бензопилой. Закончил их на «отлично». Срубил несколько дровяников, сараев и охотничьих избушек, после чего поступил на те же курсы вторично, теперь чтобы отточить мастерство. Через несколько лет Васёк превзошел в ремесле своих учителей и сейчас в окрестностях Тампере считается лучшим строителем банек, что топятся по-черному. Иметь такую баньку у финнов – высший шик, так что у русского Васи всегда имеются заказы.

Сидим мы с ним на солнечном взгорочке. Лес, озеро, комары – словом, красота. Потягиваем баночный «Туборг».

– Рассказать анекдот? – спрашивает Васёк. – В общем, такое кино: по узкому тоннелю с гиканьем и топотом мчится веселая толпа сперматозоидов. А за ней поспешает сперматозоид-увалень, он бы и хотел бежать быстрее, но не получается.

Вдруг крик:

– Ребята, мы в презервативе – все назад!

Толпа с гиканьем и топотом бежит в обратном направлении, а тот, который был отстающим, смеется в ладонь и продолжает свой путь.

Голос за кадром: «Вот так и родились хитрые финские парни».

Этот анекдот очень нравится финнам, – говорит Васёк. – Им очень хочется быть ловкими, быстрыми, сметливыми, а на самом деле они неторопливы и обстоятельны. А еще у них обостренное чувство социальной справедливости, которое давно уже стало предметом национальной гордости. Вот у кого нужно учиться строить капитализм. У «фиников» такая система налогообложения, что просто не могут появиться супербогачи, но у них нет и бомжей.

– У нас этот фокус не пройдет – тут же начнут уводить капиталы за рубеж, – говорю я.

– Значит, такие законы, которые позволяют это делать, – парирует Васёк.

– Есть в этом деле недоработки, – соглашаюсь я.

– Хочешь, я назову тебе причину, от которой проистекают все беды в России? – говорит Васёк.

– Ну-ка, ну-ка.

– У вас нет уважения к человеку.

Он так и говорит – «у вас».

– Вот ты мне рассказывал про Кутижму. А сколько таких вымирающих деревень и поселков по стране. Сотни, если не тысячи. В Финляндии подобное в принципе невозможно. Раньше, при коммунистах, человека в России могли по навету или чьей-то прихоти арестовать и отправить на медленную смерть в лагерь. Сколько об этом говорили, сколько писали, одних книг, наверное, целая библиотека. А чем сегодняшние кутижмы отличаются от гулаговских лагерей? Только тем, что охранников нет. Так и власти здесь тоже нет. Никому не нужные острова в океане равнодушия.

– Ладно, – говорю я, – хватит пикироваться. Пошли лучше баню топить.

Но крыть мне нечем.

На следующий день Васёк показал, как нужно работать бензопилой. Своей «Хускварной» он творил чудеса. Мог из чурбака вырезать табуретку о трех ногах, из бревна побольше – медведя с керосиновой лампой в поднятой лапе.

Вдохновленный живым примером, я после отъезда гостя решил соорудить туалет, прежний, доставшийся по наследству, уже совсем покосился, в него даже заходить было страшно.

Из инструментов принципиально пользовался только бензопилой и небольшим финским топором, который Васёк подарил мне на прощанье.

Туалет вышел на славу. Сбоку к нему я пристроил кладовочку для лопат, грабель, мотыг и прочего садово-огородного инвентаря, который всегда мешал в сарае, на четыре широкие полки поместились все наши тазы, миски и ведра.

– Продуманное сооружение, – похвалил сосед. – Сделано добротно и компактно. Как в космическом корабле – ничего лишнего.

На второй день после завершения строительства пропал финский топор.

– Ты его, наверное, как Нестор, в озеро забросил, – предположила жена.

– Зачем мне бросать топор, у него роль была подсобная. Уж тогда следовало бы утопить пилу.

В общем, топор так и не нашелся. То ли я ему чем-то не понравился, то ли наша страна.

Тонкий кухонный топор для рубки и отбивания мяса мне подарили на юбилей. Он изящен, как вязь арабского стиха. Покоится на зеленом бархате в футляре из красного дерева. К этому инструменту из другой жизни был приложен старый рецепт, который начинался словами: «Если к вам неожиданно пришли гости, то достаньте из погреба баранью ногу…» Далее описывается процесс превращения этой ноги в сочные отбивные. Поскольку уникальный рецепт мне вряд ли пригодится, то топор вкупе со своим футляром без дела лежит дома. Жена советует повесить его на стенку, я пока не соглашаюсь, ведь столь легкомысленный шаг неминуемо повлечет за собой переделку всей кухни. Или жена на это и надеется?

Свой любимый плотницкий топор я храню в багажнике машины, поэтому он всегда сопровождает меня в поездках. Что бы ни делал, всегда возвращаю его на штатное место. Это правило незыблемо, как смена времен года, как бег самого времени, как слова канонической молитвы. Топор, который мне выковал Юра Мошников еще в ту пору, когда работал кузнецом на заводе, похож на оружие древних ратников, он сбалансирован, он лаконичен и строг, он – само совершенство и поэтому никогда не будет унижен до заурядной колки дров. У друзей свои привилегии.

И еще об одном памятном топоре не могу не вспомнить. Я держал его в руках всего лишь раз.

После окончания университета нас, выпускников, ставших в одночасье курсантами, отправили на воинские сборы за погонами младших лейтенантов. Ранние подъемы, марши-броски в тяжеленных кирзачах, час ухода за оружием, дежурство у тумбочки – будни той давней поры. Командир роты, сам студент-заочник филологического факультета, к нам, гуманитариям, явно благоволил. Он лично проводил политбеседы и занятия по тактике.

У отца-командира была простительная слабость – он любил щегольнуть цитатой на латыни.

– Ave, Caesar, morituri te salutant1, – напутствовал он нас, отправляя на рытье окопов.

– Cogito, ergo sum2, – говорил он, после чего следовала команда «Противогазы – надеть!».

– O, sancta simplicitas!3 – морщился он, когда курсант запаздывал с отданием чести.

Еще наш капитан любил пересыпать свою речь иностранными словами. Именно от ротного я впервые услышал, что местные жители – это «сиречь аборигены, проще сказать, автохтоны», и что кроме привычных сантиметров и миллиметров есть еще мера длины ангстрем – до сих пор не знаю, что им измеряют.

Незадолго до окончания сборов для нас устроили большие двухдневные учения. Мне, кроме привычного «калаша» и большого количества взрывпакетов, было доверено нести топор – вдруг придется наводить переправу через какую-нибудь болотную хлябь, что в рамках наступательных действий отнюдь не исключалось. Где я его оставил? То ли на одном из привалов, то ли при оборудовании наблюдательного пункта на макушке сопки, то ли когда братались с нашим «противником» – ребятами физмата. Факт остается фактом – при возвращении в казарму топора не было. Еще целую неделю мне при каждом удобном случае напоминали о чудовищном проступке. Пеняли бы и дальше, да сборы закончились.

Все бывшие курсанты стали младшими офицерами, все получили характеристики для предъявления их по месту будущей работы или службы. Мою, вероятно, писал сам командир роты. В ней отмечались политическая грамотность, умение ориентироваться в незнакомой местности, отличные результаты, показанные на стрельбище, и что-то еще столь же необходимое для дальнейшей жизни.

Отметив мои положительные качества, командир все-таки не удержался и добавил в конце документа из сердца рвущиеся слова: «Имеет тенденцию к потере топоров».

После вынесения столь сурового приговора ему, думаю, стало намного легче.

Никто и никогда не воспринимал эту характеристику всерьез. Над ней смеялись, и я тоже смеялся. Сейчас уже не смеюсь, сейчас я думаю, а вдруг это пророчество!

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Когда устаю от самого себя и ничего не хочется делать, даже читать – а это край, – я звоню в большой город, женщине, которая, как говорили в галантном девятнадцатом веке, могла бы составить мое счастье. Она плохо знает меня, даже вообще не знает, но уверена в обратном. В общем, она заблуждается, поэтому у нас прекрасные отношения.

Мы очень давно не виделись. Время от времени я связываюсь с ней по телефону. Не часто. Примерно раз в три-четыре года. Мы болтаем о пустяках. Важны не слова, а лишь сам разговор. Он, как маяк, внезапно открывшийся в ночи. Появляется уверенность в собственных силах и возможностях.

Это единственная женщина, которая понимает меня, как некогда понимала мама. С мамой я перестал откровенничать уже в седьмом классе – слишком рано возомнил себя взрослым. С этой женщиной я не откровенничал никогда. Поэтому она могла представлять меня кем угодно. Она и представляла. С первого дня нашего знакомства.

Я был мужчиной, тогда еще молодым, а она девушкой, которой я нравился, и этим все сказано.

Кроме того, в то время я не искал ничьей поддержки.

Лет пятнадцать назад нечаянно осознал, что именно она и есть тот эталон, под который непроизвольно подгоняю всех остальных своих спутниц. Это стало откровением. Подумал, раньше она меня придумывала, а теперь я придумываю ее – к чему бы это?

И что делать?

Извечный российский вопрос.

Самое дорогое у человека – это жизнь. Так учили нас в школе. У нее тоже была жизнь – своя, устоявшаяся и понятная, и, чтобы не было после мучительно больно, совсем не хотелось что-то ломать и давать невыполнимые обещания. Это было бы опрометчиво и неумно. Это был путь разочарований, который тоже привел бы в тупик. Другой литературный герой, биографию которого не изучают в школе, говорил, что дорогой фарфор, если его шваркнуть о кухонную стену, издает очень дешевый звук. За что мне было наказывать эту женщину? Она ничего плохого мне не сделала. А мои проблемы – только мои проблемы и ничьи больше.

Когда же я звонил ей в последний раз?

Кажется, когда еще делил стол и постель с очередной попутчицей. Или к тому времени мы с ней уже расстались? Не важно. Какое сегодня число? То, что вторник, знаю, а число-то какое?

Вспомнилось любимое: «Вначале вы будете считать дни, потом перестанете, а потом увидите, что стоите на улице и курите». Так оно и есть. Дни пролетают с непостижимой быстротой.

Глянул на стену, где висел календарь: батюшки-светы, так сегодня же 19 августа.

Обычно я звоню ей на работу.

Набрал знакомый многозначный номер. Она откликнулась сразу же, после первого гудка.

– Привет, – сказал я.

– Здравствуй.

– С яблочным Спасом тебя. Ты знаешь, что по народному календарю сегодня кончается лето, а завтра начинается осень?

– Намекаешь на мой возраст?

– При чем здесь возраст? У тебя пора третьей молодости. Это у меня на днях еще один зуб выпал.

– Мудрости? – поинтересовалась она.

– Не, эти у меня вообще не выросли. Один из резцов. Организм такой – не любит металла. Как закрою какой-нибудь зуб коронкой, он ее обязательно отторгнет. Естественно, вместе с зубом.

– Курить нужно меньше – вот и будут зубы целы.

– А я давно не курю. Я теперь жую табак. Как старый морской волк. За день до двух пачек «L&M» пережевываю. Вместе с фильтрами.

– Понятно. А вообще чем занимаешься?

– Да вот, собираюсь патроны снарядить. В третье воскресенье августа, как обычно, открывается охота.

– Кто-то лет двадцать назад обещал меня в лес взять.

– А ты все ждешь?

– Я терпеливая, – сказала она.

– Раз обещал – значит возьму. Будь готова. Я дам сигнал.

– По первому зову.

Кажется, она не шутила. Пора было переводить разговор на какую-нибудь нейтральную тему, вспомнить, к примеру, общих знакомых, но она и сама поняла, что невзначай сказала лишнее, ведь наши взаимоотношения мы никогда не обсуждали. Такой был негласный уговор.

Спросила:

– Ты не знаешь, почему Спас яблочным называется?

– Почему не знаю? Знаю. Вообще-то в этот день положено виноград освящать, но где ж его при нашем климате возьмешь, так, чтобы всем хватило, вот и нашли предки более распространенный эквивалент. Как говорят греки, давно это было – никто не помнит, картошку к тому времени из Америки еще не подвезли, а то был бы у нас Спас картофельным и почитался бы как самый демократичный престольный праздник.

– Картошку в августе не копают, – сказала она.

Блеснула дачно-аграрным опытом.

– Так и яблоки сейчас только покупные.

Она засмеялась.

– С тобой невозможно спорить.

… В таком духе мы болтали достаточно долго.

– Ой, – спохватилась она. – Наверное, уже проговорили кучу денег.

– Ничего. На чай с медом и телефон я еще могу заработать.

– Верю. Но все-таки давай заканчивать. Ты не пропадай – звони и помни: я жду сигнал.

Она повесила трубку.

Дела-а-а. Она ждет сигнал. Домашние, что ли, допекли?

После разговора у меня было прекрасное настроение – легкое, беззаботное.

Может, действительно подготовиться к охотничьему сезону?

Достал дедовский сундучок, в котором храню все, что необходимо для снаряжения патронов. Вот порох «Сокол», целая банка, в прошлом году по случаю приобрел, значит, гарантийный срок еще не вышел. Вот дробь – это еще старые запасы. Во времена социализма она задешево продавалась в спортивных и охотничьих магазинах. Дефицитом были крепкие «фирменные» мешочки, поэтому и приходилось брать по три-четыре килограмма, при меньшем весе продавцы сворачивали обычные бумажные кульки, как для семечек.

Я разложил мешочки в ряд, они были приятно тяжелы.

Это – «двойка», это – «тройка». Самые ходовые номера, ими стреляют уток и тетеревов, а по осени и зайца, он вообще на рану слаб. «Четверка» и «пятерка» – для рябчиков. А это – «единица», проще сказать, «кол». «Колом» можно и глухаря свалить, если, конечно, увидишь – очень осторожная птица.

Мерки для дроби, дозатор для пороха, досыльник пыжей, обычная закрутка и «звездочка», капсюли, картонные гильзы – все это у меня было. Насвистывая любимую арию странствующего рыцаря Дон Кихота, я взялся за дело.

Я не считаю себя страстным охотником, но, как и многие сверстники, к своему увлечению отношусь серьезно. В наше время говорили: если твоя работа мешает хобби – брось ее.

Где-то читал, что после Первой мировой войны на Западе появилось поколение, которое назвали потерянным. Это были люди, которые разочаровались в жизни и существующем порядке, они нарочито сторонились политики, общественных организаций и верили только себе и своим ощущениям. В нашей стране тогда было не до рефлексий и вселенского плача по утраченным ценностям – нравственным, конечно, у нас строили социализм, искореняли «измы», а заодно и всех здравомыслящих – забот было много. Более или менее стали задумываться о происходящем вокруг лишь тогда, когда подняли страну после Великой Отечественной. Тут-то и появились шестидесятники.

Им даже поговорить вволю не дали.

На смену этим вольнодумцам пришло наше поколение, но эстафету не приняло – нечего было принимать. Сейчас шестидесятники мнят себя чуть ли не народными героями, а тогда инакомыслие происходило в основном на кухнях.

Наше поколение стало вторым потерянным.

Во что было верить? В четвертый сон Веры Павловны? Так мало ли что могло привидеться экзальтированной дамочке. В Мальчиша-Кибальчиша и сильную Красную армию, в которой буйно расцвела дедовщина, в торжество материализма над эмпириокритицизмом? А в светлое будущее и вековечную мечту всего человечества не верили даже наши духовные вожди.

Комсомол как нечто объединяющее уже изжил себя. Он еще проводил сверку рядов, рапортовал на съездах, надувал щеки – БАМ, но магистраль строили солдаты и заключенные, БАМ частушечно рифмовался со словом «срам». За стройкой века пришла пора новых починов: «Нечерноземье – твоя целина», «Целина – за околицей», тут и Брежнев со своей «Целиной» – не страна, а сплошное непаханое поле.

А еще вот это: «Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок».

О, Господи! За кого же нас тогда держали?

Нет, комсомол не мог нас объединить.

Нас соединяли «Желтая субмарина», КВНы, книги, которые давались «на ночь», походы – пешком, на велосипедах, на дребезжащих загородных автобусах. «Дядя, на 62-м километре остановишь?» – «А там что?» – «А там поляна, и на ней заполыхает костер». И будет каша в котелке, стакан «сухаря», подружка, на плечи которой (для тепла?) наброшена твоя прожженная во многих местах штормовка, и песни Окуджавы до утренней зари. Что еще? Еще эротичные видения поэта: «…На ромашках роса, как в буддистских пиалах, как она хороша в длинных мочках фиалок, в каждой капельке-мочке, отражаясь, мигая, ты дрожишь, как Дюймовочка, только кверху ногами». И что? Да ничего. Взялись по-пионерски за руки – ладонь в ладонь – и пошли гулять колдобистым проселком, а там уже вечное: «…ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит».

С возрастом к этим увлечениям добавились фотография и любительские фильмы, богаче стали магнитофонные записи, обширней библиотека, на смену походам выходного дня пришли рыбалка и охота, «сухарь» заменила водка, и при всем том – никакой политики, хотя кто ж не читал «Архипелаг ГУЛАГ» или «Колымские рассказы» – таких не знаю.

Думаю, что никакое другое поколение не ввязалось бы с таким энтузиазмом в перестройку-перекройку, как наше, хотя бы потому, что мы в большинстве своем не были прагматиками и в завесе словесной шелухи не смогли рассмотреть и понять главное, корневое – кому же, собственно, будет принадлежать страна и все ее богатства.

Следующее поколение оказалось более приспособленным к жизни в новых координатах духовных и моральных ценностей.

А мы? Что мы? Мы, как говорится, во всем этом участвовали. Главное – не рекорд, не достижение, главное – участие. Это нам вдалбливали с детства. Многие счастливцы поверили, вы узнаете их на улицах по широким беспричинным улыбкам.

Ловких манипуляторов часто называют «наперсточниками», но когда манипулируют поколениями – это уже политика.

Впрочем, я не считаю, что все, вплоть до мелочей, кем-то специально задумывалось – в России такое невозможно, обычно – как кривая вывезет. Ее лишь время от времени подправляли в нужном направлении.

…Я привычно вставлял в гильзы капсюли, засыпал порох, досылал пыжи, закладывал дробь и вспоминал свои прежние охоты. Разные они были. По большей части удачные. Я вообще по жизни счастливчик. Мне даже довелось однажды поохотиться с собакой. Собака была не моя. Собака была соседа, жившего этажом ниже, звали его Миша.

Миша был музыкантом, он играл в симфоническом оркестре на кларнете. Как вспомню его, так в голове, в области мозжечка, начинает звучать «Пастух на скале». У Миши была жена и две дочери, но поговорить ему было не с кем, и он завел собаку, породистую охотничью лайку, которую назвал Чарой. Может, он предполагал, что когда-нибудь приобретет и ружье, однако, как мне точно известно, до этого дело не дошло. Каждое утро и каждый вечер он гулял с Чарой по двору, втолковывал ей, что можно и чего нельзя делать собаке, а потом подробно объяснял, как нужно исполнять ту или иную музыкальную пьесу. В конце концов он воспитал очень интеллигентную и необыкновенно деликатную сучку.

Музыкантам платили мало, дочери постоянно вводили Мишу в непредвиденные расходы, и он, когда Чара подросла, устроился в театр ночным сторожем. Дежурства проходили однообразно: Миша приходил в театр, закрывал двери и ложился спать, а Чара бегала по всему зданию и ревностно несла караульную службу, она же утром стаскивала со своего хозяина куртку, которой он укрывался, то есть дополнительно работала будильником.

Ко мне Чара при встречах ластилась, виляла хвостом и умильно-преданно заглядывала в глаза. Миша даже немного ревновал, но что он мог поделать, если от его одежды пахло репетиционным залом, а от моей лесом и волей.

Как-то в сентябре я собрался под Виллагору пострелять рябчиков. Ранним утром, часов в шесть, в полной охотничьей амуниции вышел из дома и встретил Мишу, выгуливавшего собаку. Чара от восторга чуть не описалась.

– Кошмар, – сказал Миша, – тихий ужас. Ты посмотри, что с ней делается, совсем стыд потеряла. Может, возьмешь ее на охоту, пусть даст волю инстинктам.

– Как же я возьму – у меня мотоцикл без коляски.

– Сейчас что-нибудь придумаем, – сказал Миша.

Он принес из дома вещевой мешок, закрыл его дно крышкой от посылочного ящика, на эту утлую площадку усадил собаку и завязал тесьму горловины. Голова Чары осталась снаружи.

– Вот, – сказал Миша, – теперь не выскочит. Это ты возьмешь за плечи, а свой рюкзак перевесишь на грудь.

В пути Чара вела себя спокойно, лишь время от времени царапала мне лапами спину и жарко дышала в ухо.

Когда приехали на место, я сказал собаке, чтобы она далеко не убегала, и выпустил на свободу.

Чара глубоко вдохнула тревожащие, таинственные, такие чудесные запахи леса и вопросительно посмотрела на меня.

– Давай-давай, – подбодрил я, – сделай пару кружков, выпусти пар. Вперед!

С восторженным причитанием «ай-яй-яй» Чара бросилась по тропе. Я собрал ружье, перепоясался патронташем и призывно свистнул. Чара с шумом выломилась из чащи.

Похвалил ее:

– Молодец. Но теперь веди себя тихо. Мы пойдем в один замечательный распадок, и я покажу тебе, что такое настоящая охота.

Показать не удалось.

Чара бежала метров на тридцать впереди меня и с упоением облаивала всех пернатых – пищух, московок, соек, дятлов… Мне оставалось только любоваться природой и укорять себя за опрометчивость. Часа через три мы вернулись к мотоциклу. Я попил чаю из термоса, а Чаре дал большой бутерброд с докторской колбасой.

– Все, – сказал. – Поехали домой. Занимай стартовую площадку.

Чара и ухом не повела.

Я стал усаживать ее в мешок сил

ой.

Чара угрожающе зарычала и показала белые влажные зубы.

– Ты что? Охренела? У нас другого варианта нет.

Попытался схватить ее за мускулистый загривок. Чара ловко увернулась и куснула мою руку – слегка, предупреждающе.

Стало ясно, что мы не договоримся. Но не мог же я оставить собаку на воле, кто знает, куда она убежит, – ищи потом.

Я успокоил Чару, немного поговорил с ней – она слушала, чуть склонив голову набок, потом достал из инструментального отделения мотоцикла запасной тросик газа, положил у корней березки еще один бутерброд, пока Чара ела, продел этот тросик в кольцо ошейника и привязал к дереву.

– Жди, – сказал. – Скоро вернусь.

Оседлал мотоцикл и махнул в город. Чара осталась плясать вокруг березы.

В городе я нашел своего друга Сережу Камнепадова, объяснил ситуацию, и мы на Серегиной машине поехали за собакой. Всю обратную дорогу она обиженно вздыхала на заднем сиденье.

– Как охота? – спросил Миша, когда мы вернулись домой.

– Спроси у Чары.

– Удалось кого-нибудь подстрелить?

– На охоте это не главное. Главное – процесс.

С той поры ласковая Чара стала относиться ко мне с некоторой настороженностью, а Миша уже больше никогда не просил взять ее на охоту.

…Я снарядил две дюжины патронов, напоследок прогнал каждый из них через калибровочное кольцо – в таком деле как охота нет и не может быть мелочей. Потом пошел на кухню и наконец-то закурил.

Вспомнил телефонный разговор.

Каждый человек в какой-то момент начинает ощущать свой возраст и не может с этим смириться. Подумаешь, зрение немного ослабло, кожа потеряла упругость, желудок работает не так, как раньше, но в мыслях-то я все тот же. Увы, не тот. Мужчины начинают это понимать раньше женщин. Может, потому, что не пользуются косметикой и не маскируют свою внешность?

В телефонном разговоре обнажилось главное – ей захотелось разом все поменять, вернуться в пору молодости. Но ведь это же самообман, ничего общего, кроме тех давних воспоминаний, у нас нет.

Как все-таки жаль по своей воле прощаться с юностью. Но не будет у нас совместной охоты, не прозвучит сигнал.

Не вечерняя заря занималась, занималася заря, –

Полуночная звезда высоко взошла,

высоко звезда взошла:

Пора раздоброму молодцу с поля ехати домой.

Уж вы слуги мои, слуги мои верные,

Подайте мне тройку серо-пегих,

серо-пегих лошадей!

Сяду я, раздобрый молодец, я поеду погулять!

Со всеми я, раздобрый молодец,

со всеми простился;

С одной-то я не простился,

со пути-дороженьки назад воротился:

«Ты прости-прощай,

разлюбезная, ты размилая моя…»

Завтра наступает осень. Еще не осень патриарха, но пора определенной ясности. 19 августа – время отлета журавлей.

Почему же меня так волнует это число?

Батюшки, так ведь именно в этот день в девяносто первом начался путч. А по «Новостям» сегодня о «защите демократии» ни гу-гу. И правильно, пора спускать надуманный праздник на тормозах.

Мой знакомый поэт, после того как руководство ГКЧП в полном составе оказалось в «Матросской тишине», написал стихотворение «Я был на баррикадах».

– Да полно тебе, – сказал ему при встрече, – какие баррикады? Ну, собрались на площади, пошумели, так там даже милиции, можно сказать, не было. Поговорили вволю, потом, как водится, приняли резолюцию. Святое дело. Без резолюций мы не можем.