- Полный текст

- <Предисловие>

- Глава первая

- Глава вторая

- Глава третья

- Глава четвертая

- Глава пятая

- Глава шестая

- Глава седьмая (1806–1809)

- Глава восьмая (1810–1813)

- Глава девятая

- Глава десятая

- Глава одиннадцатая

- Глава двенадцатая

- Глава тринадцатая

- Глава четырнадцатая

- Глава пятнадцатая

- Глава шестнадцатая

- Глава семнадцатая

- Глава восемнадцатая (1827–1838)

- Приложения

- Рассказы Е.П. Яньковой, записанные Д.Д. Благово — Т.И. Орнатская

- Словарь устаревших и малоупотребительных слов

<Предисловие>

Бабушка моя, матушкина мать[1], Елизавета Петровна Янькова, родилась 29 марта 1768 года. Она была дочь Петра Михайловича Римского-Корсакова, женатого на княжне Пелагее Николаевне Щербатовой. Мать Петра Михайловича, Евпраксия Васильевна, была дочь историка Василия Никитича Татищева.

Бабушка скончалась 3 марта 1861 года, сохранив почти до самой своей кончины твердую память, в особенности когда речь касалась прошлого. Все члены рода Корсаковых жили весьма долго, но бабушка Елизавета Петровна всех превзошла своим долгоденствием. Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто был на ком женат, у кого было сколько детей, словом сказать, она была живою летописью всего XVIII столетия и половины XIX.

Я начал помнить мою бабушку с 1830 года, со времени первой холеры:[2] ей было тогда 62 года. Она жила постоянно в Москве, в собственном доме, в приходе у Троицы[3] в Зубове, в Штатном переулке, между Пречистенкой и Остоженкой. Мне было тогда три года: мы жили в деревне в сорока верстах от Москвы; это было осенью, в конце августа или в сентябре. Помню, что раз вечером в гостиной я заснул у матушки на диване, за ее спиной. Просыпаюсь — поданы свечи; пред матушкой стоит жена управителя Настасья Платоновна, и матушка читает ей вслух письмо, полученное от бабушки. Она писала: «Милый друг мой, Грушенька, приезжай скорее в Москву: нас посетил гнев Божий, смертоносное поветрие, которое называют холерой. Смертность ужасная: люди мрут как мухи. Приезжай, моя голубушка, я одна: Клеопатра еще не возвращалась; она и Авдотья Федоровна у Анночки {Клеопатра Дмитриевна, младшая сестра матушки, девица, которая жила с бабушкой. Анночка, то есть Анна Дмитриевна Посникова, вторая дочь бабушки, находившаяся тогда в костромской деревне Гремячеве. Авдотья Федоровна Барыкова, дочь одного тульского дворянина, которую по выходе из института бабушка взяла к себе погостить, очень полюбила ее и не пустила к отцу, и прожила она у бабушки до своего замужества, с 1816 до 1834 года.} в Гремячеве. Что тебе делать одной с ребенком в деревне: ежели Господь определил нам умереть, так уж лучше приезжай умирать со мною, умрем вместе; на людях, говорят, и смерть красна. Жду тебя, моя милая, Господь с тобою». {Это письмо уцелело; списываю его слово в слово.}

На следующий день мы поехали в Москву. Как мы ехали, не помню; памятно мне только, что, когда мы приехали к Бутырской заставе, было уже совершенно темно и вдруг нас озарил яркий свет: были разложены большие костры по обеим сторонам дороги у самой заставы.

Я спал во время дороги, но когда карета вдруг остановилась, я проснулся.

Слышу, матушка спрашивает у кого-то:

— Что это такое? Отчего разложены костры?

— Велено окуривать тех, которые въезжают в город, — отвечал чей-то голос в темноте.

Человек наш пошел в караульную при заставе расписываться в книге: кто и откуда едет (как это тогда водилось, покуда с устройством железных дорог в 1852 году[4] на заставах не были сняты шлагбаумы и въезд в города не сделался совершенно свободным).

Матушка говорит моей няне старушке:

— Няня, спусти стекло и спроси, отчего это казак стоит у огня? Няня спустила стекло, высунула голову и с кем-то говорила; я, верно, или не понял, или не слыхал ее слов, но только слышу, она передает матушке шепотом, чтобы меня не разбудить: «Это, вишь, пикет, казаки поставлены, город оцеплен; и мертвое тело лежит…»

— Ах, Боже мой! — воскликнула матушка.

Мне стало почему-то вдруг страшно, и я громко заплакал.

Матушка взяла меня на колени, крепко поцеловала и стала мне что-то говорить. Между тем человек расписался, подняли шлагбаум, и мы въехали в город.

Я совершенно разгулялся ото сна и стал внимательно смотреть в окно: вижу фонари, лавки освещенные, по улицам ездят в каретах. Все это меня занимало, и всё мы ехали, ехали — мне показалось, очень долго и далеко. Наконец матушка говорит мне: «Сними шляпу и перекрестись, мой хороший; вот церковь, это наш приход, сейчас приедем…»

И точно, вскоре мы въехали на двор. Меня вынули из кареты и понесли в дом.

Бабушка вышла встретить нас в залу и обняла матушку, а ко мне нагнулась и меня расцеловала. Это свидание матушки и бабушки живо врезалось в мою память и представляется мне как самое давнее, первое мое воспоминание. С этого дня я начинаю помнить бабушку, ее зубовский дом, приход наш, сад и все то, чем я был постоянно окружен до 1838 года, когда мы от бабушки переехали на житье в собственный дом.

Мы вошли в гостиную: большая желтая комната; налево три больших окна; в простенках зеркала с подстольями темно-красного дерева, как и вся мебель в гостиной. Направо от входной двери решетка с плющом и за нею диван, стол и несколько кресел.

Напротив окон, у средней стены, диван огромного размера, обитый красным шелоном; пред диваном стол овальный, тоже очень большой, а на столе большая зеленая жестяная лампа тускло горит под матовым стеклянным круглым колпаком. У стены, противоположной входной двери, небольшой диван с шитыми подушками и на нем по вечерам всегда сидит бабушка и работает: вяжет филе или шнурочек или что-нибудь на толстых спицах из разных шерстей. Пред нею четвероугольный продолговатый стол, покрытый пестрою клеенкой с изображением скачущей тройки; на столе две восковые свечи в высоких хрустальных с бронзой подсвечниках и бронзовый колокольчик с петухом. Напротив бабушки у стола кресло, в которое села матушка и стала слушать, что говорит бабушка; а я, довольный, что после неподвижного сидения в карете могу расправить ноги, отправился по всем комнатам все осматривать с любопытством, как будто видимое мною видел в первый раз.

Надобно думать, что я до тех пор был еще слишком мал и ничего еще не понимал, потому что все, что представлялось моим взглядам, мне казалось совершенно новым.

Поутру бабушка кушала свой кофе у себя в кабинете, и пока не откушает, дверь в гостиную не отворялась; в 10 часов замок у двери щелкнет со звоном, бабушка выходит в гостиную и направо от кабинетной двери садится у окна в мягкое глубокое кресло и работает у маленького столика до обеда, то есть до трех часов, а если работает в пяльцах — вышивает ковер, то остается в своем кабинете и сидит на диване против входной двери из гостиной и видит тотчас, кто входит из залы. Когда она бывала дома, то принимали прямо без доклада.

Опишу наружность бабушки, каковою я начал ее помнить с детства и каковою, с едва заметною для меня переменой, она осталась до самой ее кончины в 1861 году, когда ей было 93 года.

Бабушка была маленькая худенькая старушка с весьма приятным бледным лицом; на ней тюлевый чепец с широким рюшем надвинут на самый лоб, так что волос совсем не видать; тафтяное платье с очень высоким воротом и около шеи тюлевый рюшевый барок; сверху накинут на плечи большой темный платок из легкой шерстяной ткани или черный шелковый палатин. Как многие старушки ее времени, она остановилась на известной моде, ей приличествовавшей (1820‑х годов), и с тех пор до самой кончины своей продолжала носить и чепец, и платье однажды усвоенного ею покроя. Это несовременное одеяние не казалось на ней странным, напротив того: невольное внушало каждому уважение к старушке, которая, чуждаясь непостоянства и крайностей моды, с чувством собственного достоинства оставила за собой право одеваться, как ей было удобно, как бы считая одежду не поводом к излишнему щегольству, но только средством, изобретенным необходимостью, приличным образом удобно и покойно себя чем-нибудь прикрыть.

Десять лет моего детства провел я в доме бабушки и с детства слышал ее рассказы, но немногое от слышанного тогда осталось в моей памяти; я был еще так мал, что не придавал настоящего значения слышанному мною и то, что слышал сегодня, — забывал завтра. Десять лет спустя, когда, лишившись своей незамужней дочери,[5] с которою она жила, бабушка переехала на житье к нам в дом и жила с нами до своей кончины, в эти двенадцать лет слышанное мною живо врезалось в мою память, потому что многое было мною тогда же подробно записано. В числе этих двенадцати лет мы провели безвыездно три года — 53, 54 и 55 — в деревне, и тут в длинные зимние вечера бабушка любила вспоминать о своей прошлой жизни и нередко повторяла одно и то же.

То, что я тогда записал, могу передать со всею полнотой подробностей, которые доказывают, что говорит очевидец, припоминающий когда-то виденное, а то, что я позабывал или иногда и ленился записывать подробно, слишком доверяя своей памяти, я передаю только в очертаниях и кратких словах, не желая вымышлять и опасаясь исказить точность мне переданного.

Все те мелочные подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы пренебрегаем в настоящее время, считая их излишними и утомительными, становятся драгоценными по прошествии столетия, потому что живо рисуют пред нами нравы, обычаи, привычки давно исчезнувшего поколения и жизнь, имевшую совершенно другой склад, чем наша.

Я несколько раз пытался предлагать бабушке диктовать мне ее воспоминания, но она всегда отвергала мои попытки при ней писать ее записки и обыкновенно говаривала мне: «Статочное ли это дело, чтоб я тебе диктовала? Да я и сказать-то ничего тебе не сумею; я давным-давно все перезабыла, а ежели что я рассказываю и тебе покажется интересным, так ты и запиши, а большего от меня не жди, мой милый».

Так мне и приходилось делать: записывать украдкой и потом приводить в порядок и один рассказ присоединять к другому. Будучи в настоящее время единственным хранителем этих преданий и рассказов, я счел своим долгом поделиться этими словесными памятниками прошедшего со всеми любителями старины и рассудил, что мне как москвичу всего лучше и приличнее напечатать их в Москве,[6] тем более, что в московском обществе найдутся люди, по преданию имеющие понятие о лицах, упоминаемых в рассказах старушки, прожившей всю свою жизнь в Москве.

1877 года, ноября 1 дня.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бабушка моя, матушкина мать, Елизавета Петровна Янькова, родилась 29 марта 1768 года. Она была дочь Петра Михайловича Римского-Корсакова, женатого на княжне Пелагее Николаевне Щербатовой. Мать Петра Михайловича, Евпраксия Васильевна, была дочь историка Василия Никитича Татищева.

Бабушка скончалась 3 марта 1861 года, сохранив почти до самой своей кончины твердую память, в особенности когда речь касалась прошлого. Все члены рода Корсаковых жили весьма долго, но бабушка Елизавета Петровна всех превзошла своим долгоденствием. Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто был на ком женат, у кого было сколько детей, словом сказать, она была живою летописью всего XVIII столетия и половины XIX.

Я начал помнить мою бабушку с 1830 года, со времени первой холеры:2 ей было тогда 62 года. Она жила постоянно в Москве, в собственном доме, в приходе у Троицы 3 в Зубове, в Штатном переулке, между Пречистенкой и Остоженкой. Мне было тогда три года: мы жили в деревне в сорока верстах от Москвы; это было осенью, в конце августа или в сентябре. Помню, что раз вечером в гостиной я заснул у матушки на диване, за ее спиной. Просыпаюсь — поданы свечи; пред матушкой стоит жена управителя Настасья Платоновна, и матушка читает ей вслух письмо, полученное от бабушки. Она писала: «Милый друг мой, Грушенька, приезжай скорее в Москву: нас посетил гнев Божий, смертоносное поветрие, которое называют холерой. Смертность ужасная: люди мрут как мухи. Приезжай, моя голубушка, я одна: Клеопатра еще не возвращалась; она и Авдотья Федоровна у Анночки [* Клеопатра Дмитриевна, младшая сестра матушки, девица, которая жила с бабушкой. Анночка, то есть Анна Дмитриевна Посникова, вторая дочь бабушки, находившаяся тогда в костромской деревне Гремячеве. Авдотья Федоровна Барыкова, дочь одного тульского дворянина, которую по выходе из института бабушка взяла к себе погостить, очень полюбила ее и не пустила к отцу, и прожила она у бабушки до своего замужества, с 1816 до 1834 года.] в Гремячеве. Что тебе делать одной с ребенком в деревне: ежели Господь определил нам умереть, так уж лучше приезжай умирать со мною, умрем вместе; на людях, говорят, и смерть красна. Жду тебя, моя милая. Господь с тобою».[* Это письмо уцелело; списываю его слово в слово.]

На следующий день мы поехали в Москву. Как мы ехали, не помню; памятно мне только, что, когда мы приехали к Бутырской заставе, было уже совершенно темно и вдруг нас озарил яркий свет: были разложены большие костры по обеим сторонам дороги у самой заставы.

Я спал во время дороги, но когда карета вдруг остановилась, я проснулся.

Слышу, матушка спрашивает у кого-то:

— Что это такое? Отчего разложены костры?

— Велено окуривать тех, которые въезжают в город, — отвечал чей-то голос в темноте.

Человек наш пошел в караульную при заставе расписываться в книге: кто и откуда едет (как это тогда водилось, покуда с устройством железных дорог в 1852 году на заставах не были сняты шлагбаумы и въезд в города не сделался совершенно свободным).

Матушка говорит моей няне старушке:

— Няня, спусти стекло и спроси, отчего это казак стоит у огня?

Няня спустила стекло, высунула голову и с кем-то говорила; я, верно, или не понял, или не слыхал ее слов, но только слышу, она передает матушке шепотом, чтобы меня не разбудить: «Это, вишь, пикет, казаки поставлены, город оцеплен; и мертвое тело лежит…»

— Ах, Боже мой! — воскликнула матушка.

Мне стало почему-то вдруг страшно, и я громко заплакал.

Матушка взяла меня на колени, крепко поцеловала и стала мне что-то говорить. Между тем человек расписался, подняли шлагбаум, и мы въехали в город.

Я совершенно разгулялся ото сна и стал внимательно смотреть в окно: вижу фонари, лавки освещенные, по улицам ездят в каретах. Все это меня занимало, и всё мы ехали, ехали — мне показалось, очень долго и далеко. Наконец матушка говорит мне: «Сними шляпу и перекрестись, мой хороший; вот церковь, это наш приход, сейчас приедем..»

И точно, вскоре мы въехали на двор. Меня вынули из кареты и понесли в дом.

Бабушка вышла встретить нас в залу и обняла матушку, а ко мне нагнулась и меня расцеловала. Это свидание матушки и бабушки живо врезалось в мою память и представляется мне как самое давнее, первое мое воспоминание. С этого дня я начинаю помнить бабушку, ее зубовский дом, приход наш, сад и все то, чем я был постоянно окружен до 1838 года, когда мы от бабушки переехали на житье в собственный дом.

Мы вошли в гостиную: большая желтая комната; налево три больших окна; в простенках зеркала с подстольями темно-красного дерева, как и вся мебель в гостиной. Направо от входной двери решетка с плющом и за нею диван, стол и несколько кресел.

Напротив окон, у средней стены, диван огромного размера, обитый красным шелоном; пред диваном стол овальный, то>йе очень большой, а на столе большая зеленая жестяная лампа тускло горит под матовым стеклянным круглым колпаком. У стены, противоположной входной двери, небольшой диван с шитыми подушками и на нем по вечерам всегда сидит бабушка и работает: вяжет филе или шнурочек или что-нибудь на толстых спицах из разных шерстей. Пред нею четвероугольный продолговатый стол, покрытый пестрою клеенкой с изображением скачущей тройки; на столе две восковые свечи в высоких хрустальных с бронзой подсвечниках и бронзовый колокольчик с петухом. Напротив бабушки у стола кресло, в которое села матушка и стала слушать, что говорит бабушка; а я, довольный, что после неподвижного сидения в карете могу расправить ноги, отправился по всем комнатам все осматривать с любопытством, как будто видимое мною видел в первый раз.

Надобно думать, что я до тех пор был еще слишком мал и ничего еще не понимал, потому что все, что представлялось моим взглядам, мне казалось совершенно новым.

Поутру бабушка кушала свой кофе у себя в кабинете, и пока не откушает, дверь в гостиную не отворялась; в 10 часов замок у двери щелкнет со звоном, бабушка выходит в гостиную и направо от кабинетной двери садится у окна в мягкое глубокое кресло и работает у маленького столика до обеда, то есть до трех часов, а если работает в пяльцах — вышивает ковер, то остается в своем кабинете и сидит на диване против входной двери из гостиной и видит тотчас, кто входит из залы. Когда она бывала дома, то принимали прямо без доклада.

Опишу наружность бабушки, каковою я начал ее помнить с детства и каковою, с едва заметною для меня переменой, она осталась до самой ее кончины в 1861 году, когда ей было 93 года.

Бабушка была маленькая худенькая старушка с весьма приятным бледным лицом; на ней тюлевый чепец с широким рюшем надвинут на самый лоб, так что волос совсем не видать; тафтяное платье с очень высоким воротом и около шеи тюлевый рюшевый барок; сверху накинут на плечи большой темный платок из легкой шерстяной ткани или черный шелковый палатин. Как многие старушки ее времени, она остановилась на известной моде, ей приличествовавшей (1820-х годов), и с тех пор до самой кончины своей продолжала носить и чепец, и платье однажды усвоенного ею покроя. Это несовременное одеяние не казалось на ней странным, напротив того: невольное внушало каждому уважение к старушке, которая, чуждаясь непостоянства и крайностей моды, с чувством собственного достоинства оставила за собой право одеваться, как ей было удобно, как бы считая одежду не поводом к излишнему щегольству, но только средством, изобретенным необходимостью, приличным образом удобно и покойно себя чем-нибудь прикрыть.

Десять лет моего детства провел я в доме бабушки и с детства слышал ее рассказы, но немногое от слышанного тогда осталось в моей памяти; я был еще так мал, что не придавал настоящего значения слышанному мною и то, что слышал сегодня, — забывал завтра. Десять лет спустя, когда, лишившись своей незамужней дочери,5 с которою она жила, бабушка переехала на житье к нам в дом и жила с нами до своей кончины, в эти двенадцать лет слышанное мною живо врезалось в мою память, потому что многое было мною тогда же подробно записано. В числе этих двенадцати лет мы провели безвыездно три года — 53,54 и 55 — в деревне. и тут в длинные зимние вечера бабушка любила вспоминать о своей прошлой жизни и нередко повторяла одно и то же.

-

-

October 1 2019, 12:06

- История

- Cancel

«Рассказы бабушки».Воспоминания ..

«Рассказы бабушки».Воспоминания пяти поколений

Е. П. Янькова, 1794 год.

*****

Конечно, до того, как стать бабушкой, Елизавета Петровна успела исполнить все подобающие женщине ее круга роли.

Третья дочь капитана Семёновского полка Петра Михайловича Римского-Корсакова (27 ноября (8 декабря) 1731—1807) от брака его с княжной Пелагеей Николаевной Щербатовой (1743—13 (24) июня 1783).

По линии отца — правнучка историка В. Н. Татищева .Детство своё и молодость проводила в отцовском имении Боброво («Калуга в семнадцати верстах») и в московском доме родителей близ Остоженки, а после смерти матери в 1783 году, — в имении Покровское Тульской губернии. Семья гордилась принадлежностью к русскому дворянству на протяжении пятисот лет, состоя в родстве с Милославскими, из рода которых происходила первая жена царя Алексея Михайловича.

К молодой девице Римской-Корсаковой сватался Дмитрий Александрович Яньков, но трижды получал отказ от ее отца: то возраст невесты был слишком мал, то мешало дальнее родство семьи девушки с семьей претендента на ее руку. Но на четвертый раз отцу пришлось сдаться – «верно, на роду ей написано быть за Яньковым»

Храм Илии Пророка Обыденного.

Елизавета Петровна вышла замуж 5 июня 1793 года в Москве за Дмитрия Александровича Янькова (1761—1816) и венчание состоялось в церкви Илии Обыденного. После свадьбы молодые уехали в подмосковную усадьбу Янькова «Горки»; затем поселились в доме Янькова, который находился в Неопалимовском переулке на месте современного владения № 5.

К.А. Трутовский. Разъезд гостей.

Долгая, в 93 года, жизнь Елизаветы Петровны прошла во многих московских домах, имениях и особняках, которые в разное время принадлежали ее семье или семьям ее детей.

В 1806 году супруги приобрели у Бибиковых дом на углу Пречистенки и Мертвого переулка — старый и ветхий. Спустя пять лет они построили новый дом, в который вселились в ноябре 1811 года. 1 сентября 1812 года, при приближении к Москве наполеоновской армии, Елизавета Янькова с детьми выехала в своё тамбовское имение Елизаветино, чтобы вернуться к сгоревшему дому в 1815 году.

В 1828 году она дом продала: «Бойкое место на Пречистенке мне очень надоело от беспрестанной езды». В 1828—1838 годах жила в доме в Кропоткинском переулке, на месте которого позже был построен особняк А. И. Дерожинской. Долгое время жила со своей незамужней дочерью Клеопатрой, после смерти которой переехала в дом семьи Благово. Скончалась в глубокой старости в марте 1861 года.

. П. Янькова «живо помнила все предания семейства, восходившие до времён Петра I, и рассказывала с удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто был на ком женат, у кого было сколько детей, словом сказать, она была живою летописью всего XVIII столетия и половины XIX». Её внук, Дмитрий Дмитриевич Благово (в монашестве Пимен), обессмертил бабушку публикациями её воспоминаний в журнале «Русский вестник» (1878—1880). Отдельным изданием под названием «Рассказы бабушки» книга вышла в 1885 году в издании А. С. Суворина.

В браке имела семь детей, большинство из которых умерли в детстве.

Аграфена Дмитриевна (20 (31) мая 1794—1865), художница-любительница, с 1825 года замужем за Дмитрием Калиновичем Благово (1783—1827); у них сын Дмитрий.Пётр Дмитриевич (1795—12 (23) февраля 1797).

Анна Дмитриевна (11 (22) ноября 1796— ?), с 1823 года замужем за полковником Николаем Васильевичем Посниковым.

Т.Е. Мягков. Семейство за чайным столиком.

В детстве она бывала в калужском имении Боброво, имении Покровском в Тульской губернии, а московский дом родителей Яньковой располагался неподалеку от Остоженки. После замужества она некоторое время жила с Яньковым в его подмосковной усадьбе «Горки», а также в довольно старом доме в Неопалимовском переулке. Он, правда, не слишком долго прослужил супругам – Елизавета Петровна убедила мужа переехать в другой, на углу Пречистенки и Мертвого переулка (сейчас он носит название Пречистенский).

Особняк Яньковой на Пречистенке (восстановленный)

В 1812 году, с приходом наполеоновских войск, семья Яньковых перебралась в имение Елизаветино в Тамбовской губернии, а по возвращении в Москву застала свой пречистенский дом полностью сгоревшим. На его месте было решено строить новый, и закончили его возведение уже после смерти Дмитрия Янькова, в 1818 году. «Долго не могла я решиться побывать на Пречистенке и посмотреть на то место, где был наш дом; наконец я отправилась с Дмитрием Александровичем: на углу переулка, называемого Мертвым, где был дом наш, увидала я совершенно пустое выгорелое место, и только в углу двора на огороде схитил себе кое-как наш дворник Игнат маленькую лачужку из остатков дома и строений. Очень грустно и обидно было видеть, что дом, в котором мы не жили и года, сгорел дотла».

Аграфена Дмитриевна Янькова, портрет конца XVIII века.

Потом Елизавета Петровна поселилась у своей незамужней дочери Клеопатры, а после ее смерти стала жить с семьей другой своей дочери, Аграфены, в замужестве Благово. Именно здесь долгие годы к рассказам бабушки будет прислушиваться Дмитрий Благово, чтобы потом украдкой сохранять истории на бумаге. «Я несколько раз пытался предлагать бабушке диктовать мне ее воспоминания, но она всегда отвергала мои попытки при ней писать ее записки и обыкновенно говаривала мне: «Статочное ли это дело, чтоб я тебе диктовала? Да я и сказать-то ничего тебе не сумею; я давным-давно все перезабыла, а ежели что я рассказываю и тебе покажется интересным, так ты и запиши, а большего от меня не жди, мой милый». Так мне и приходилось делать: записывать украдкой и потом приводить в порядок и один рассказ присоединять к другому».

Дмитрий прожил под одной крышей с бабушкой десять детских лет и двенадцать — после наступления совершеннолетия.

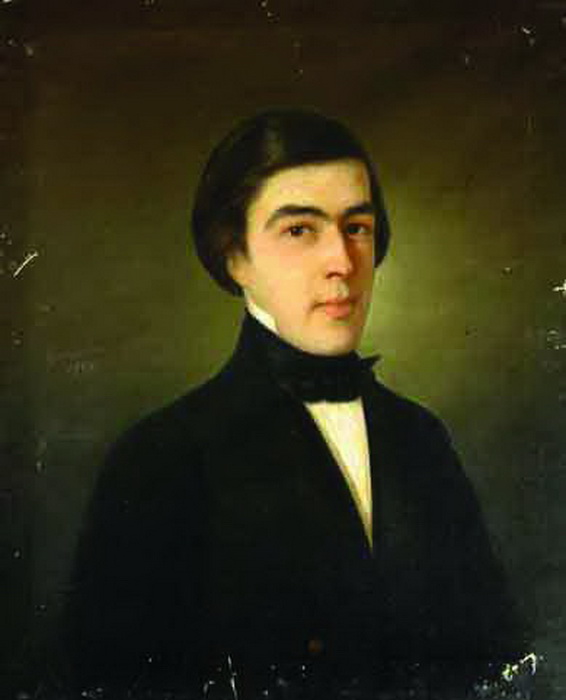

Д.Д. Благово в 1850 г.

Дмитрий Благово

Дмитрий Дмитриевич Благово, внук Яньковой, появился на свет в 1827 году. Он рано потерял отца и воспитывался матерью и переехавшей к ним бабушкой. Образ Елизаветы Петровны сохранился в памяти Дмитрия уже с раннего детства: «Бабушка была маленькая худенькая старушка с весьма приятным бледным лицом; на ней тюлевый чепец с широким рюшем надвинут на самый лоб, так что волос совсем не видать; тафтяное платье с очень высоким воротом и около шеи тюлевый рюшевый барок; сверху накинут на плечи большой темный платок из легкой шерстяной ткани или черный шелковый палатин.». Мальчик получил домашнее образование, он был начитан, знал несколько иностранных языков, рано начал сочинять стихи и прозу, был тихим и послушным. В восемнадцать лет он поступил на юридический факультет Московского университета, а после его окончания служил в ведомстве московского генерал-губернатора Закревского.

Нина Услар.

Потом Дмитрий женился – на баронессе Нине Петровне Услар. В браке родились двое детей, но сын вскоре умер. Благово тяжело переживал эту утрату. Вскоре жена ушла, оставив и мужа, и маленькую дочку. Мать Дмитрия умерла, как говорили, не выдержав переживаний за сына. Все это приблизило его к тому пути, что стал для Благово главным в жизни – в 1867 году он избрал для себя монашеское служение и стал послушником Николо-Угрешского монастыря, а в 1882 году принял постриг под именем Пимен. Спустя два года он стал архимандритом монастыря, последние же годы жизни провел в Риме, будучи настоятелем церкви российского посольства.

Архимандрит Пимен.

Публиковать «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово» Дмитрий начал еще в 1878 году, они выходили в журнале «Русский вестник» в течение двух лет. Потом, в 1885 году, появилось на свет единое издание – книга, выпущенная в свет в издательства А.С. Суворина, дополненная материалами из семейного архива Благово.

Все члены рода Корсаковых жили весьма долго, — писал Дмитрий, — но бабушка Елизавета Петровна всех превзошла своим долгоденствием. Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто был на ком женат, у кого было сколько детей, словом сказать, она была живою летописью всего XVIII столетия и половины XIX».

Почти до самой смерти Янькова сохранила ясный ум и феноменальную память.

Само собой, огромное количество задействованных в повествовании лиц, исторических событий, происходивших за время долгой жизни Елизаветы Петровны и сказывавшихся на ее повседневном времяпрепровождении, стали предметом обсуждения и среди читателей, и в рецензиях критиков.

В «Рассказах бабушки» было бесполезно искать общее описание исторической действительности, они содержали лишь видение мира с ее собственной позиции, мира домашних дел и семейных забот, тесного круга родственников и домочадцев и выездов в общество, визитов, театров, прогулок. Находились и те, кто обвинял автора в «художественном вымысле», дописывании к рассказам Елизаветы Яньковой своих собственных измышлений.

К. Маковский. Разговоры по хозяйству.

И вот уже давно нет на свете и внука, и, тем более, ее бабушки, а воспоминания о ней, ее рассказы не только становятся приятным времяпрепровождением для новых и новых читателей. И историки обращаются к «Рассказам» как к источнику сведений о России и Москве прошлых веков.

«В самый год кончины государя Александра Павловича был в Петербурге поединок, об котором шли тогда большие толки: государев флигель- адъютант Новосильцев дрался с Черновым и был убит». Такого рода рассказами, с десятками имен и званий на каждой странице, наполнены все «Записки» — память Елизаветы Петровны и впрямь поражает воображение.

В. Поленов. Бабушкин сад.

Интересна и судьба того самого дома Яньковых на Пречистенке. Елизавета Петровна продала его в 1828 году – с тех пор дом еще несколько раз менял владельцев, а после революции использовался под размещение коммунальных квартир. По рассказам уже новых поколений москвичей, это здание очень нравилось Михаилу Афанасьевичу Булгакову, отсюда писатель взял идею для описания «нехорошей квартиры», во всяком случае, цветных стекол в ней, в романе «Мастер и Маргарита». В семидесятые годы прошлого века особняк снесли. Но уже в 1994 году дом был построен заново – при восстановлении облика переулка руководствовались картиной неизвестного художника «Пожарная команда Пречистенки».

Неизвестный художник. Пожарная команда Пречистенки.

Источники:

https://kulturologia.ru/blogs/270919/44263/

https://krsk.au.ru/8926077/

Елизавета Петровна Янькова (урождённая Римская-Корсакова, 24 марта (4 апреля) 1768 — 3 (15) марта 1861) — московский старожил, оставившая обстоятельные воспоминания о жизни дворянской Москвы «за пять поколений», записанные и изданные её внуком Д. Д. Благово. Бабушка, рассказывающая внуку о своей жизни – это нечто настолько знакомое и привычное большинству из нас, что и в голову не приходит превратить эти рассказы в летопись прошедших десятилетий. А вот Пимену, в миру Дмитрию Благово, внуку Елизаветы Петровны Яньковой, пришло — и записи его бесед с бабушкой теперь читают и историки, и ценители исторической прозы, и просто любители хорошей книги. Маловероятно, чтобы автор записок хотел таким образом прославить свое имя, скорее, стремился поделиться с другими сокровищницей знаний и воспоминаний, в которые посвятила его бабушка. Нет, она не совершила ничего выдающегося или исторически ценного — просто жила, наблюдала, общалась, ценила и запоминала.

Бабушка, рассказывающая внуку о своей жизни – это нечто настолько знакомое и привычное большинству из нас, что и в голову не приходит превратить эти рассказы в летопись прошедших десятилетий. А вот Пимену, в миру Дмитрию Благово, внуку Елизаветы Петровны Яньковой, пришло — и записи его бесед с бабушкой теперь читают и историки, и ценители исторической прозы, и просто любители хорошей книги. Маловероятно, чтобы автор записок хотел таким образом прославить свое имя, скорее, стремился поделиться с другими сокровищницей знаний и воспоминаний, в которые посвятила его бабушка. Нет, она не совершила ничего выдающегося или исторически ценного — просто жила, наблюдала, общалась, ценила и запоминала.

Елизавета Петровна Янькова, урожденная Римская-Корсакова

Г. Озеров. Портрет Елизаветы Яньковой в возрасте 26 лет

Конечно, до того, как стать бабушкой, Елизавета Петровна успела исполнить все подобающие женщине ее круга роли. Родилась она в 1768 году в семье офицера Семеновского полка Петра Михайловича Римского-Корсакова. Семья гордилась принадлежностью к русскому дворянству на протяжении пятисот лет, состоя в родстве с Милославскими, из рода которых происходила первая жена царя Алексея Михайловича; прадедушкой Елизаветы был историк В.Н. Татищев.

К молодой девице Римской-Корсаковой сватался Дмитрий Александрович Яньков, но трижды получал отказ от ее отца: то возраст невесты был слишком мал, то мешало дальнее родство семьи девушки с семьей претендента на ее руку. Но на четвертый раз отцу пришлось сдаться – «верно, на роду ей написано быть за Яньковым», и в 1793 году двадцатипятилетняя Елизавета вышла замуж.

К.А. Трутовский. Разъезд гостей

В браке родилось семеро детей, до взрослого возраста из них дожили три дочери – Аграфена, вышедшая замуж за Дмитрия Благово, Анна, ставшая женой офицера, и Клеопатра.

Долгая, в 93 года, жизнь Елизаветы Петровны прошла во многих московских домах, имениях и особняках, которые в разное время принадлежали ее семье или семьям ее детей.

Рассказы о московских домах и усадьбах Яньковых

Т.Е. Мягков. Семейство за чайным столиком

В детстве она бывала в калужском имении Боброво, имении Покровском в Тульской губернии, а московский дом родителей Яньковой располагался неподалеку от Остоженки. После замужества она некоторое время жила с Яньковым в его подмосковной усадьбе «Горки», а также в довольно старом доме в Неопалимовском переулке. Он, правда, не слишком долго прослужил супругам – Елизавета Петровна убедила мужа переехать в другой, на углу Пречистенки и Мертвого переулка (сейчас он носит название Пречистенский).

Особняк Яньковой на Пречистенке (восстановленный)

В 1812 году, с приходом наполеоновских войск, семья Яньковых перебралась в имение Елизаветино в Тамбовской губернии, а по возвращении в Москву застала свой пречистенский дом полностью сгоревшим. На его месте было решено строить новый, и закончили его возведение уже после смерти Дмитрия Янькова, в 1818 году. «Долго не могла я решиться побывать на Пречистенке и посмотреть на то место, где был наш дом; наконец я отправилась с Дмитрием Александровичем: на углу переулка, называемого Мертвым, где был дом наш, увидала я совершенно пустое выгорелое место, и только в углу двора на огороде схитил себе кое-как наш дворник Игнат маленькую лачужку из остатков дома и строений. Очень грустно и обидно было видеть, что дом, в котором мы не жили и года, сгорел дотла».

Аграфена Дмитриевна Янькова, портрет конца XVIII века

Потом Елизавета Петровна поселилась у своей незамужней дочери Клеопатры, а после ее смерти стала жить с семьей другой своей дочери, Аграфены, в замужестве Благово. Именно здесь долгие годы к рассказам бабушки будет прислушиваться Дмитрий Благово, чтобы потом украдкой сохранять истории на бумаге. «Я несколько раз пытался предлагать бабушке диктовать мне ее воспоминания, но она всегда отвергала мои попытки при ней писать ее записки и обыкновенно говаривала мне: «Статочное ли это дело, чтоб я тебе диктовала? Да я и сказать-то ничего тебе не сумею; я давным-давно все перезабыла, а ежели что я рассказываю и тебе покажется интересным, так ты и запиши, а большего от меня не жди, мой милый». Так мне и приходилось делать: записывать украдкой и потом приводить в порядок и один рассказ присоединять к другому».

Дмитрий прожил под одной крышей с бабушкой десять детских лет и двенадцать — после наступления совершеннолетия.

Д.Д. Благово в 1850 г.

Дмитрий Благово

Дмитрий Дмитриевич Благово, внук Яньковой, появился на свет в 1827 году. Он рано потерял отца и воспитывался матерью и переехавшей к ним бабушкой. Образ Елизаветы Петровны сохранился в памяти Дмитрия уже с раннего детства: «Бабушка была маленькая худенькая старушка с весьма приятным бледным лицом; на ней тюлевый чепец с широким рюшем надвинут на самый лоб, так что волос совсем не видать; тафтяное платье с очень высоким воротом и около шеи тюлевый рюшевый барок; сверху накинут на плечи большой темный платок из легкой шерстяной ткани или черный шелковый палатин.». Мальчик получил домашнее образование, он был начитан, знал несколько иностранных языков, рано начал сочинять стихи и прозу, был тихим и послушным. В восемнадцать лет он поступил на юридический факультет Московского университета, а после его окончания служил в ведомстве московского генерал-губернатора Закревского.

Нина Услар

Потом Дмитрий женился – на баронессе Нине Петровне Услар. В браке родились двое детей, но сын вскоре умер. Благово тяжело переживал эту утрату. Вскоре жена ушла, оставив и мужа, и маленькую дочку. Мать Дмитрия умерла, как говорили, не выдержав переживаний за сына. Все это приблизило его к тому пути, что стал для Благово главным в жизни – в 1867 году он избрал для себя монашеское служение и стал послушником Николо-Угрешского монастыря, а в 1882 году принял постриг под именем Пимен. Спустя два года он стал архимандритом монастыря, последние же годы жизни провел в Риме, будучи настоятелем церкви российского посольства.

Архимандрит Пимен

Публиковать «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово» Дмитрий начал еще в 1878 году, они выходили в журнале «Русский вестник» в течение двух лет. Потом, в 1885 году, появилось на свет единое издание – книга, выпущенная в свет в издательства А.С. Суворина, дополненная материалами из семейного архива Благово.

«Все члены рода Корсаковых жили весьма долго, — писал Дмитрий, — но бабушка Елизавета Петровна всех превзошла своим долгоденствием. Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто был на ком женат, у кого было сколько детей, словом сказать, она была живою летописью всего XVIII столетия и половины XIX».

Почти до самой смерти Янькова сохранила ясный ум и феноменальную память

Само собой, огромное количество задействованных в повествовании лиц, исторических событий, происходивших за время долгой жизни Елизаветы Петровны и сказывавшихся на ее повседневном времяпрепровождении, стали предметом обсуждения и среди читателей, и в рецензиях критиков. В «Рассказах бабушки» было бесполезно искать общее описание исторической действительности, они содержали лишь видение мира с ее собственной позиции, мира домашних дел и семейных забот, тесного круга родственников и домочадцев и выездов в общество, визитов, театров, прогулок. Находились и те, кто обвинял автора в «художественном вымысле», дописывании к рассказам Елизаветы Яньковой своих собственных измышлений.

К. Маковский. Разговоры по хозяйству

И вот уже давно нет на свете и внука, и, тем более, ее бабушки, а воспоминания о ней, ее рассказы не только становятся приятным времяпрепровождением для новых и новых читателей. И историки обращаются к «Рассказам» как к источнику сведений о России и Москве прошлых веков.

«В самый год кончины государя Александра Павловича был в Петербурге поединок, об котором шли тогда большие толки: государев флигель- адъютант Новосильцев дрался с Черновым и был убит». Такого рода рассказами, с десятками имен и званий на каждой странице, наполнены все «Записки» — память Елизаветы Петровны и впрямь поражает воображение.

В. Поленов. Бабушкин сад

Интересна и судьба того самого дома Яньковых на Пречистенке. Елизавета Петровна продала его в 1828 году – с тех пор дом еще несколько раз менял владельцев, а после революции использовался под размещение коммунальных квартир. По рассказам уже новых поколений москвичей, это здание очень нравилось Михаилу Афанасьевичу Булгакову, отсюда писатель взял идею для описания «нехорошей квартиры», во всяком случае, цветных стекол в ней, в романе «Мастер и Маргарита». В семидесятые годы прошлого века особняк снесли. Но уже в 1994 году дом был построен заново – при восстановлении облика переулка руководствовались картиной неизвестного художника «Пожарная команда Пречистенки».

Неизвестный художник. Пожарная команда Пречистенки

Картины, изображающие русских старушек-аристократок: здесь.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Текст книги «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово.»

Автор книги: Дмитрий Благово

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бабушка моя, матушкина мать, Елизавета Петровна Янькова, родилась 29 марта 1768 года. Она была дочь Петра Михайловича Римского-Корсакова, женатого на княжне Пелагее Николаевне Щербатовой. Мать Петра Михайловича, Евпраксия Васильевна, была дочь историка Василия Никитича Татищева.

Бабушка скончалась 3 марта 1861 года, сохранив почти до самой своей кончины твердую память, в особенности когда речь касалась прошлого. Все члены рода Корсаковых жили весьма долго, но бабушка Елизавета Петровна всех превзошла своим долгоденствием. Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто был на ком женат, у кого было сколько детей, словом сказать, она была живою летописью всего XVIII столетия и половины XIX.

Я начал помнить мою бабушку с 1830 года, со времени первой холеры:2 ей было тогда 62 года. Она жила постоянно в Москве, в собственном доме, в приходе у Троицы 3 в Зубове, в Штатном переулке, между Пречистенкой и Остоженкой. Мне было тогда три года: мы жили в деревне в сорока верстах от Москвы; это было осенью, в конце августа или в сентябре. Помню, что раз вечером в гостиной я заснул у матушки на диване, за ее спиной. Просыпаюсь – поданы свечи; пред матушкой стоит жена управителя Настасья Платоновна, и матушка читает ей вслух письмо, полученное от бабушки. Она писала: «Милый друг мой, Грушенька, приезжай скорее в Москву: нас посетил гнев Божий, смертоносное поветрие, которое называют холерой. Смертность ужасная: люди мрут как мухи. Приезжай, моя голубушка, я одна: Клеопатра еще не возвращалась; она и Авдотья Федоровна у Анночки [* Клеопатра Дмитриевна, младшая сестра матушки, девица, которая жила с бабушкой. Анночка, то есть Анна Дмитриевна Посникова, вторая дочь бабушки, находившаяся тогда в костромской деревне Гремячеве. Авдотья Федоровна Барыкова, дочь одного тульского дворянина, которую по выходе из института бабушка взяла к себе погостить, очень полюбила ее и не пустила к отцу, и прожила она у бабушки до своего замужества, с 1816 до 1834 года.] в Гремячеве. Что тебе делать одной с ребенком в деревне: ежели Господь определил нам умереть, так уж лучше приезжай умирать со мною, умрем вместе; на людях, говорят, и смерть красна. Жду тебя, моя милая. Господь с тобою».[* Это письмо уцелело; списываю его слово в слово.]

На следующий день мы поехали в Москву. Как мы ехали, не помню; памятно мне только, что, когда мы приехали к Бутырской заставе, было уже совершенно темно и вдруг нас озарил яркий свет: были разложены большие костры по обеим сторонам дороги у самой заставы.

Я спал во время дороги, но когда карета вдруг остановилась, я проснулся.

Слышу, матушка спрашивает у кого-то:

– Что это такое? Отчего разложены костры?

– Велено окуривать тех, которые въезжают в город, – отвечал чей-то голос в темноте.

Человек наш пошел в караульную при заставе расписываться в книге: кто и откуда едет (как это тогда водилось, покуда с устройством железных дорог в 1852 году на заставах не были сняты шлагбаумы и въезд в города не сделался совершенно свободным).

Матушка говорит моей няне старушке:

– Няня, спусти стекло и спроси, отчего это казак стоит у огня?

Няня спустила стекло, высунула голову и с кем-то говорила; я, верно, или не понял, или не слыхал ее слов, но только слышу, она передает матушке шепотом, чтобы меня не разбудить: «Это, вишь, пикет, казаки поставлены, город оцеплен; и мертвое тело лежит…»

– Ах, Боже мой! – воскликнула матушка.

Мне стало почему-то вдруг страшно, и я громко заплакал.

Матушка взяла меня на колени, крепко поцеловала и стала мне что-то говорить. Между тем человек расписался, подняли шлагбаум, и мы въехали в город.

Я совершенно разгулялся ото сна и стал внимательно смотреть в окно: вижу фонари, лавки освещенные, по улицам ездят в каретах. Все это меня занимало, и всё мы ехали, ехали – мне показалось, очень долго и далеко. Наконец матушка говорит мне: «Сними шляпу и перекрестись, мой хороший; вот церковь, это наш приход, сейчас приедем..»

И точно, вскоре мы въехали на двор. Меня вынули из кареты и понесли в дом.

Бабушка вышла встретить нас в залу и обняла матушку, а ко мне нагнулась и меня расцеловала. Это свидание матушки и бабушки живо врезалось в мою память и представляется мне как самое давнее, первое мое воспоминание. С этого дня я начинаю помнить бабушку, ее зубовский дом, приход наш, сад и все то, чем я был постоянно окружен до 1838 года, когда мы от бабушки переехали на житье в собственный дом.

Мы вошли в гостиную: большая желтая комната; налево три больших окна; в простенках зеркала с подстольями темно-красного дерева, как и вся мебель в гостиной. Направо от входной двери решетка с плющом и за нею диван, стол и несколько кресел.

Напротив окон, у средней стены, диван огромного размера, обитый красным шелоном; пред диваном стол овальный, то>йе очень большой, а на столе большая зеленая жестяная лампа тускло горит под матовым стеклянным круглым колпаком. У стены, противоположной входной двери, небольшой диван с шитыми подушками и на нем по вечерам всегда сидит бабушка и работает: вяжет филе или шнурочек или что-нибудь на толстых спицах из разных шерстей. Пред нею четвероугольный продолговатый стол, покрытый пестрою клеенкой с изображением скачущей тройки; на столе две восковые свечи в высоких хрустальных с бронзой подсвечниках и бронзовый колокольчик с петухом. Напротив бабушки у стола кресло, в которое села матушка и стала слушать, что говорит бабушка; а я, довольный, что после неподвижного сидения в карете могу расправить ноги, отправился по всем комнатам все осматривать с любопытством, как будто видимое мною видел в первый раз.

Надобно думать, что я до тех пор был еще слишком мал и ничего еще не понимал, потому что все, что представлялось моим взглядам, мне казалось совершенно новым.

Поутру бабушка кушала свой кофе у себя в кабинете, и пока не откушает, дверь в гостиную не отворялась; в 10 часов замок у двери щелкнет со звоном, бабушка выходит в гостиную и направо от кабинетной двери садится у окна в мягкое глубокое кресло и работает у маленького столика до обеда, то есть до трех часов, а если работает в пяльцах – вышивает ковер, то остается в своем кабинете и сидит на диване против входной двери из гостиной и видит тотчас, кто входит из залы. Когда она бывала дома, то принимали прямо без доклада.

Опишу наружность бабушки, каковою я начал ее помнить с детства и каковою, с едва заметною для меня переменой, она осталась до самой ее кончины в 1861 году, когда ей было 93 года.

Бабушка была маленькая худенькая старушка с весьма приятным бледным лицом; на ней тюлевый чепец с широким рюшем надвинут на самый лоб, так что волос совсем не видать; тафтяное платье с очень высоким воротом и около шеи тюлевый рюшевый барок; сверху накинут на плечи большой темный платок из легкой шерстяной ткани или черный шелковый палатин. Как многие старушки ее времени, она остановилась на известной моде, ей приличествовавшей (1820-х годов), и с тех пор до самой кончины своей продолжала носить и чепец, и платье однажды усвоенного ею покроя. Это несовременное одеяние не казалось на ней странным, напротив того: невольное внушало каждому уважение к старушке, которая, чуждаясь непостоянства и крайностей моды, с чувством собственного достоинства оставила за собой право одеваться, как ей было удобно, как бы считая одежду не поводом к излишнему щегольству, но только средством, изобретенным необходимостью, приличным образом удобно и покойно себя чем-нибудь прикрыть.

Десять лет моего детства провел я в доме бабушки и с детства слышал ее рассказы, но немногое от слышанного тогда осталось в моей памяти; я был еще так мал, что не придавал настоящего значения слышанному мною и то, что слышал сегодня, – забывал завтра. Десять лет спустя, когда, лишившись своей незамужней дочери,5 с которою она жила, бабушка переехала на житье к нам в дом и жила с нами до своей кончины, в эти двенадцать лет слышанное мною живо врезалось в мою память, потому что многое было мною тогда же подробно записано. В числе этих двенадцати лет мы провели безвыездно три года – 53,54 и 55 – в деревне. и тут в длинные зимние вечера бабушка любила вспоминать о своей прошлой жизни и нередко повторяла одно и то же.

То, что я тогда записал, могу передать со всею полнотой подробностей, которые доказывают, что говорит очевидец, припоминающий когда-то виденное, а то, что я позабывал или иногда и ленился записывать подробно, слишком доверяя своей памяти, я передаю только в очертаниях и кратких словах, не желая вымышлять и опасаясь исказить точность мне переданного.

Все те мелочные подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы пренебрегаем в настоящее время, считая их излишними и утомительными, становятся драгоценными по прошествии столетия, потому что живо рисуют пред нами нравы, обычаи, привычки давно исчезнувшего поколения и жизнь, имевшую совершенно другой склад, чем наша.

Я несколько раз пытался предлагать бабушке диктовать мне ее воспоминания, но она всегда отвергала мои попытки при ней писать ее записки и обыкновенно говаривала мне: «Статочное ли это дело, чтоб я тебе диктовала? Да я и сказать-то ничего тебе не сумею; я давным-давно все перезабыла, а ежели что я рассказываю и тебе покажется интересным, так ты и запиши, а большего от меня не жди, мой милый».

Так мне и приходилось делать: записывать украдкой и потом приводить в порядок и один рассказ присоединять к другому. Будучи в настоящее время единственным хранителем этих преданий и рассказов, я счел своим долгом поделиться этими словесными памятниками прошедшего со всеми любителями старины и рассудил, что мне как москвичу всего лучше и приличнее напечатать их в Москве,6 тем более, что в московском обществе найдутся люди, по преданию имеющие понятие о лицах, упоминаемых в рассказах старушки, прожившей всю свою жизнь в Москве.

1877 года, ноября 1 дня.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Я родилась в селе Боброве, которое купила покойная бабушка, батюшкина мать, Евпраксия Васильевна, дочь историка Василия Никитича Татищева. В первом браке она была за дедушкой, Михаилом Андреевичем Римским-Корсаковым, и от него у нее было только двое детей: батюшка Петр Михайлович и тетушка княгиня Марья Михайловна Волконская. Вскоре овдовев, бабушка вышла замуж за Шепелева (кажется, Ивана Ивановича); детей у них не было, и они скоро разъехались, дав друг другу подписку, чтобы никоторому из них одному после другого седьмой части не брать.1 По Шепелевым бабушка приходилась сродни графине Шуваловой (Мавре Егоровне, урожденной Шепелевой, жене графа Петра Ивановича Шувалова). Летом графиня Шувалова живала иногда в своем имении, где-то неподалеку от Боброва; бабушка с ней считалась родством и была дружна. Раз как-то она была у нее в гостях, та и говорит ей: «Что ты меня никогда не позовешь к себе обедать?».

– Что же мне тебя звать, – отвечала бабушка, – милости просим когда угодно.

– Ну, так назначь день, когда мне приехать; а то легко ли сколько верст ехать’ с визитом, а ты, пожалуй, и не дашь пообедать.

– Я дня не назначаю, потому что ты сама знаешь, всегда тебе рада и обедом угощу, прошу не прогневаться, чем Бог послал. . А ежели день назначишь, и того лучше, буду тебя ожидать. . Назначь сама.

День назначили. Бабушка, приехав домой, послала несколько троек туда-сюда: кто поехал за рыбой, кто за дичью, за фруктами, мало ли за чем? Званый обед: Шепелева угощает графиню Шувалову, – стало быть, пир на весь мир. Бабушка была большая хлебосолка и не любила лицом в грязь ударить. Надобно гостей назвать: не вдвоем же ей обедать с графиней. Послала звать соседей к себе хлеба-соли откушать; и знатных, и незнатных – всех зовет: большая барыня никого не гнушается; ее никто не уронит, про всех у нее чем накормить достанет. . Приспел назначенный день. Гостиная полна гостей; Калуга в семнадцати верстах, и оттуда съехались: приехала главная гостья – Шувалова; не забыли и попа с попадьей. Попадью бабушка очень любила и ласкала; соскучится, бывало, и позовет человека: «Поди, зови попадью». Та придет: «Что ж это ты дела своего не знаешь, ко мне не идешь который день?» Та начнет извиняться: «Ах, матушка, ваше превосходительство, помилуйте, как же я могу, как я смею незваная прийти…» Бабушка как прикрикнет на нее: «Что ты, в уме, что ли, дура попова, всякий вздор городишь! Вот новости: незваная! Скажите на милость: велика птица, зови ее! пришла бы сама, да и пришла. . Ну, ну, не сердись, что я тебя обругала, я пошутила, попадья; садись, рассказывай, что знаешь. .» И так редкий день, чтобы попадья не была у бабушки.

Пришел час обеда; дворецкий с важностью доложил: «Кушанье готово». Хозяйка взяла за руку Шувалову, ведет ее к столу, видит, попадья тут стоит. Желая ее приласкать, она и говорит ей:

– Ну, попадья, ты свой человек; сегодня не жди, чтоб я тебя потчевала, а что приглянется, то и кушай.

В то время кушанья не подавали из буфета, а все выставляли на стол, и перемен было очень много. В простые дни, когда за-свой обедают, и то бывало у бабушки всегда: два горячих – щи да суп или уха, два холодных, четыре соуса, два жарких, два пирожных. . А на званом обеде так и того более: два горячих – уха да суп, четыре холодных, четыре соуса, два жарких, несколько пирожных, потом десерт, конфеты, потому что в редком доме чтобы не было своего кондитера и каждый день конфеты свежие. . Можно себе представить, какой был в этот день обед у бабушки: она любила покушать, у нее, говорят, и свои фазаны водились; без фазанов она в праздник и за стол не садилась. Бывало, сидят за столом, сидят – конца нет: сядут в зимнее время в два часа, а встанут– темно; часа потри продолжался званый обед.

Ну, сели за стол, сидят – кушают да похваливают; что блюдо – то диковинка; вот дошло дело до рыбы. Дворецкий подходит к столу, чтобы взять блюдо, – стоит и не берет. Бабушка смотрит и видит, что он сам не свой, на нем лица нет, чуть не плачет. «Что такое?». Подают ей стерлядь разварную на предлинном блюде; голова да хвост, самой рыбы как не бывало. Можешь себе представить, как бабушке стало досадно и конфузно! Она не знает, что и подумать! Смотрит кругом на всех гостей, видит, попадья сидит, как на иголках, – ни жива ни мертва. . Бабушка догадалась, говорит громко: «Что ж это такое?», а сама с попадьи глаз не сводит. С попадьей чуть не дурно делается, встала, хочет сказать – не может. Все гости опустили глаза, ждут – вот будет буря. «Попадья, ты это съела у меня рыбу?» – грозным голосом спрашивает бабушка.

– Виновата, матушка государыня, ваше превосходительство, точно я, виновата, – бормотала попадья, – сглупила…

Бабушка расхохоталась, глядя на нее – и все гости.

– Да как же это тебе в ум только пришло съесть что ни на есть лучшую рыбу? – спрашивала хозяйка сквозь смех.

– Простите, виновата, государыня, ваше превосходительство! Вот как изволили идти-то к столу, так и сказали мне, что ты, мол, свой человек, не жди, чтобы потчевать стала, а что приглянется, то и кушай. . Села я за стол, смотрю, рыбина стоит предо мною большая, – хороша, должно быть, сем-ка я, отведаю, да так кусочек за кусочком, глоток за глотком, смотрю, – а рыбы-то уж и нет…

Бабушка и графиня хохочут еще пуще прежнего; им вторят гости…

– Ну, попадья, удружила же ты мне, нечего сказать… есть за что поблагодарить! Я нарочно за рыбой посылаю и невесть куда, а она за один присест изволила скушать! Да разве про тебя это везли? Уж подлинно – дура попова.

И, обратившись к дворецкому, сказала: «Поди, ставь попадье ее объедки, пусть доедает за наказание, а нам спросите, нет ли еще какой другой рыбы?.»

Принесли другое блюдо рыбы – больше прежней…

Я думаю, что вся эта проделка попадьи была заранее подготовлена, чтобы посмешить гостей; тогда ведь это водилось, что держали шутов да шутих..

Бабушка Евпраксия Васильевна была, говорят, очень крутого нрава и как знатная и большая барыня была в большом почете и не очень церемонилась с мелкими соседями, так что многие соседки не смели и войти к ней на парадное крыльцо, а все на девичье крыльцо ходили.

Рассказывают, что одна соседка сказала про бабушку что-то неладное; бабушке передали это. Она промолчала. Через сколько-то времени приехала к ней эта соседка, говорившая про нее дурно. Пришла в девичью и говорит: «Доложите генеральше, что я, мол, приехала». Пришли докладывать бабушке, что такая-то приехала и сидит в девичьей.

– Скажи ей, что я ее и видеть не хочу. Я, видишь, не хороша по ее рассужденью, – ну, пусть лучше кого ищет, а меня бы оставила в покое и избавила от своего знакомства.

Возвратилась в девичью та, которая докладывала.

– Генеральша на вас, матушка, за что-то гневается, говорит: «Коли я не хороша для нее, пусть кого получше ищет, чтобы ко мне и глаз не казала, не ездила».

Барынька просит, чтоб об ней доложили; никто идти не смеет, боятся. Так она посидела, посидела, да и к себе опять поехала. И раза два или три она потом приезжала; доложат бабушке – и все один ответ: «Скажи ей, что напрасно ездит, ведь сказала, что не приму, и не приму».

Так прошло несколько месяцев: бедная соседка ездит, бабушка не принимает.

Та плачет, уверяет, что ни в чем не виновата, что и не знает, за что на нее генеральша гневается; просит, чтобы так и доложили.

Наконец кто-то и решился доложить.

Бабушка взмиловалась, велела впустить к себе соседку.

Та пришла.

– Чем это я не угодила тебе, что ты бранишь меня и говоришь про меня вот то-то и то-то? Да как только ты смела про меня худо говорить? Знаешь ли, кто я и кто ты?

Та начинает оправдываться, божится, что ни в чем не виновата, что ничего и знать не знает, а бабушка пуще ее бранит. Мылила-мылила ей голову, та и в ноги-то кланяется, просит только бы слушать…

Перестала бабушка ее пробирать и стала слушать оправдание, и что же оказывается? что точно все была одна сплетня. Уверившись, что про бедную соседку сказали напраслину, бабушка очень пожалела, что без причины ее оскорбила, и разными подарками старалась утешить бедную дворянку, ни в чем не виновную, и с тех пор к ней особенно благоволила.

Вот что мне еще рассказывала про бабушку Евпраксию Васильевну наша мамушка, Марья Ивановна, бывшая при бабушке сенною девушкой: «Генеральша была очень строга и строптива; бывало, как изволят на кого из нас прогневаться, тотчас и изволят снять с ножки башмачок и живо отшлепают. Как накажут, так и поклонишься в ножки и скажешь: „Простите, государыня, виновата, не гневайтесь». А она-то: „Ну пошла, дура, вперед не делай». А коли кто не повинится, она и еще побьет… Уж настоящая была барыня: высоко себя держала, никто при ней и пикнуть не смей; только взглянет грозно, так тебя варом и обдаст. . Подлинно барыня. . Упокой ее Господи. . Не то, что нынешние господа».

Бабушка была в свое время очень хорошо воспитана и учена; она говорила хорошо по-немецки, это я слышала от батюшки Петра Михайловича.

II

Отец бабушки Евпраксии Васильевны, Василий Никитич Татищев, который написал «Русскую Историю»,3 родился при Петре I и был лично ему известен.4 Родился в 1686 году, умер 15 июля 1750 года. Он долгое время жил за границей для своего обучения; провел несколько лет в Германии 5 и службу свою начал на восемнадцатом году 6 от рождения, в военных чинах. Государь к нему благоволил и, сказывали мне, давал ему секретные поручения, и был он посылыван и в Швецию, где учился горному делу,7 почему впоследствии и в Сибирь его посылали и. поручили заниматься рудокопнями и горным производством.8

При вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны он много выиграл тем, что стоял за самодержавие, которого не желали многие из вельмож.9 Он был статский советник, а перед коронацией сделали обер-церемониймейстером 10 и после того дали ему чин действительного статского советника; и злодей Бирон » был к нему хорош, а он посылал ему из Сибири разные гостинцы, которые тот принимал.

Василий Никитич имел только одну сестру, Прасковью Никитичну, которая была сперва в замужестве за Теряевым, а потом за Станкевичем. Вот почему нам те и другие родня. Женат был прадедушка на вдове Редкиной, Анне Васильевне, урожденной Андреевской.[* Кажется, что жена Василия Никитича была дважды вдовой: ее звали Анна Васильевна, урожденная Андреевская; это известие находим мы в исследовании Чистовича («Феофан) Прок<опович> и его время»), который говорит, что Василий Никитич женился в 1714 году на вдове Редкиной, а бабушка говорила, что она была прежде Батвиньева, следовательно, можно полагать, что Анна Васильевна была за Батвиньевым, потом за Редкиным и в 1714 году за Татищевым, который имел от нее: Евпраксию Васильевну (родилась или в 1715, или 1716 году) и Евграфа Васильевича, который родился в 1717 году. Евпраксия Васильевна вышла замуж за Римского-Корсакова при императрице Анне или в конце 1730, или в начале 1731 года, потому что Петр Михайлович родился в 1731 году. В 1727 году Василий Никитич хлопотал о разводе, потому что жена его имела связь с Радищевым.12 (См. Чистовича).]

Он имел от нее только двоих детей: Евграфа Васильевича и бабушку Евпраксию Васильевну. В которых годах, я не сумею сказать, но слыхала, что Василий Никитич был губернатором в Оренбурге и в Астрахани и тут попал в немилость; это было уже при императрице Елизавете Петровне в начале 1740-х годов. Ему велено было выйти в отставку и жить в деревне, к нему даже был приставлен караул. О причине этой опалы заподлинно не умею сказать: кто говорит, что были на него доносы по службе, а другие сказывали, будто бы его жена, с которою он разъехался, обнесла его пред императрицей, и стали к нему придираться и, наконец, подкопались под него, а Он жил в своей деревне в Клинском уезде, в сельце Болдине, лет шесть и имел предчувствие о своей кончине. Об этом я не раз слыхала и от батюшки, и весьма подробно рассказывал покойный дядюшка Ростислав Евграфович Татищев, который в то время жил с ним в Болдине, и со слов его покойный муж мой, Дмитрий Александрович, подробно описал все обстоятельства кончины, последовавшей 15 июля 1750 года. За несколько дней до этого Василий Никитич стал чувствовать какую-то слабость и потому писал к сыну своему, Евграфу Васильевичу, в Москву, чтоб он с женой приехал с ним проститься, потому что чувствует приближение времени своего исхода. Евграф Васильевич с первою своею женою, Прасковьею Михайловною Зиновьевою, поспешил приехать к отцу и нашел его, по-видимому, совершенно здоровым. Июля 14 Василий Никитич поехал верхом за три версты в свою приходскую церковь со своим внуком, Ростиславом Евграфовичем, и, отправляясь из дома, велел прислать в село мастеровых людей с лопатами. Когда обедня окончилась, он позвал священника идти с собою на погост и, пришедши туда, стал ему показывать, где кто из его родных положен; выбрал себе место и приказал рабочим приступить к копанию могилы. Возвращаться домой верхом он не мог, потому что ослабел, сел в одноколку и со внуком поехал домой, а священника просил назавтра приехать к нему в Болдино со Святыми Дарами,14 чтоб его исповедать и причастить, и поручил ему, кроме того, пригласить таких-то священников, потому что желает собороваться.

Возвратившись домой, он нашел у себя курьера, присланного из Петербурга с известием, что он оправдан от несправедливого обвинения и государыня посылает ему Александровскую звезду.15

Он сам написал к государыне письмо, благодарил ее за ее милость, но орден возвратил обратно, извещая, что чувствует уже приближение своей кончины, и отпустил курьера. Караул, находившийся при нем, был снят.

В этот вечер, когда пришел к нему за приказанием его повар-француз, он обеда заказывать не стал.

– Я теперь у вас уже гость, – сказал он, – а не хозяин, а хозяева вот кто, – прибавил он, указывая на сына и на невестку: – Они тебе прикажут, что нужно; я обедать более не буду.

Он был очень спокоен духом и не забыл даже передать невестке, что на погребе лежит начатой теленок, «так есть из чего и готовить».

На другой день поутру приехал приходский священник с причтом, исповедал его и причастил Святых Тайн.16

Басили и Никитич велел позвать сына, невестку, внука, прощался с ними и делал им наставления, потом велел собрать всех домашних и дворовых людей, просил у всех прощения, благодарил за усердную службу и, простившись со всеми и всех отпустив, просил священников начать соборование и тихо и безболезненно скончался при чтении последнего Евангелия.17 Когда послали за столяром, чтобы снять мерку для гроба, столяр сказал, что уж давно по приказанию покойника для него гроб сделан, а что ножки под него он сам изволил точить.

Евграфа Васильевича я помню, что видала в моем детстве. Он скончался, когда мне было лет тринадцать, а третью его жену, бабушку Аграфену Федотовну, я очень любила и уважала, и батюшка ее очень чтил и с нею крестил старшую мою дочь, Аграфену Дмитриевну.

III

Корсаковы родом с острова Корсики, потому так и называются. Сперва они переселились в Литву, а оттуда при сыне Дмитрия Донского один из них, по имени Вячеслав, прибыл в Россию с литовской княжной (Софьей Витовтовной), и от него и пошел наш род. У него был сын Федор и четыре внука; от старшего, Осипа, пошли Корсаковы, а от одного из его братьев – Милославские. При царе Федоре Алексеевиче Корсаковы стали прозываться Римскими-Корсаковыми, в отличие от другой похожей фамилии Корсаковых. Из последних некоторые потом вписались в нашу родословную, но это неправильно, потому что они совсем другого происхождения, чем мы. Двое из батюшкиных пращуров были митрополитами: один, Игнатий – сибирским, другой, Иосиф – псковским. Батюшкин дед, Андрей Леонтьевич, служил при Петре I и был стольником. Он был женат на княжне Шаховской Марье Федоровне; у нее была сестра, княгиня Екатерина Федоровна, за стольником Венедиктом Яковлевичем Хитрово. Дочь их, Евдокия Венедиктовна Хитрово, была сперва в замужестве за князем Юрием Федоровичем Кольцовым-Масальским, а потом, овдовев, она вышла за Василия Васильевича Головина, который в собственноручных заметках, сохранившихся в селе Новоспасском, Московской губернии, Дмитровского уезда (ныне Спасо-Влахернский монастырь), записал, что 10 января 1717 года сговор его со вдовой Хитрово был в доме тетки ее родной, Марии Федоровны Римской-Корсаковой, на Остоженке, в приходе Старого Воскресения. У них было два сына: старший, Василий Андреевич, и меньшой, мой дед, Михаил Андреевич. По указу Петра I велено было учреждать майораты, то есть отдавать имение старшему сыну для того, чтобы дворянские роды не обеднели. Батюшкин отец Михаил Андреевич был послан для обучения за границу в последние годы царствования Петра и жил там довольно долго, так что срок его возвращению исполнился уже по вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны. При ее дворе находилась одна близкая родственница Римских-Корсаковых. Какую она должность занимала, наверное не знаю, но только она была из приближенных к императрице, а звали ее Наталья Ивановна Взимкова. Она была пожилою девицей. Раз как-то приходит она к императрице просить позволения отлучиться к своим родным. «Присылала за мною моя невестка. Римская-Корсакова, наказывала, чтоб я отпросилась и непременно бы у нее побывала: нужно со мною повидаться». Государыня ее отпустила, а вечером, когда она возвратилась и явилась к императрице, та и спрашивает ее:

– Ну что, побывала у своих?

– Побывала, государыня, и вдоволь наплакалась, глядючи на невестку. I.

– А что же такое? Разве какое у них несчастье? – спросила императрица.

– Нет, несчастья-то по милости Божьей нет, а невестка очень горюет о меньшом своем сыне Мише: он в чужих краях учится, послан был еще при жизни покойного государя, теперь ему срок наступил вернуться назад, он меньшой, а у матери-то, знать, не любимый ли… Убивается, плачет, бедная, говорит: возворотится Миша, у чего он будет? Он меньшой, все имение велено отдавать большему, а он останется безо всего, не будет у него ни кола ни двора…

– Так что же тут делать? – спросила императрица.

– Поручали мне просить тебя, царица-государыня: будь к ним мило– стлива, дозволь им свое имение поровну разделить обоим братьям…

– Нет, этого я не могу, – возразила императрица, – позволь им, позволь и другим закон нарушить. . этого нельзя, а лучше ты дай ему что-нибудь из своего имения, помоги родному..

– Матушка государыня, рада бы радешенька дать что-нибудь, коли бы средствия имела, а то я и сама еле-еле существую, и если бы не твои ко мне милости, то и совсем бы нуждалась. У меня всего-то и есть что деревушка в Череповском уезде, 200 душ. .

– Вот ее-то и отдай…

– А сама-то я с чем останусь? Благодарю покорно, по миру иди. .

– По миру! – воскликнула императрица. – А я-то что же? Разве я тебя оставлю? Не жалей, отдай, я тебя обеспечу…

– Государыня, велики твои ко мне милости, не стою я их. А ну, как да я тебе не угожу, и ты меня вон вытуришь: «Гнать ее, старую дуру!». Тогда что, куда я тогда денусь?

– Говорю я тебе, отдай, а я тебя обеспечу; а невестке скажи, чтоб она отписала к сыну и приказала ему вернуться, что я, мол, не оставлю его и приищу-де ему богатую невесту.

Так и сделали. Михаил Андреевич возвратился. Взимкова отдала ему свою деревушку, которою потом батюшка наградил меня в приданое, и я всегда Взимкову поминаю. Она погребена в Переяславском Феодоро– вском монастыре. Так ли она там жила, или была потом в монашестве, или велела, может статься, схоронить себя со своими сродниками, этого я не могу сказать. Когда мы езжали в Ростов, всегда в Переяславле останавливались и по ней служили панихиду.

Дедушка по возвращении поступил в Семеновский полк,19 и вскоре императрица сосватала ему невесту, и пребогатую, дочь Татищева, Евпраксию Васильевну. Императрица наградила ее: благословила иконой, пожаловала бриллиантовый цветок с красным яхонтом, жемчужную нить и глазетовое платье со своего плеча.

Бабушка была недолго замужем и имела только двоих детей: батюшку, – он родился 27 ноября 1731 года, и тетушку, княгиню Марью Михайловну (жену князя Михаила Петровича Волконского). Она родилась 9 января 1736 года, скончалась 6 августа 1786 года, я потом буду говорить о ней подробнее.

IV

В 1733 году бабушка купила в семнадцати верстах от Калуги село Боброво и там постоянно живала большую часть года, а в Москве имела свой дом близ Остоженки, в приходе Илии Обыденного, и мы жили еще в этом доме, когда я шла замуж в 1793 году, и там венчалась. Не могу сказать наверное, чей это был дом: Корсаковых или Татищевых, или куплен был бабушкой. Вероятно, поблизости этого дома от Зачатиевского монастыря и схоронили дедушку Михаила Андреевича в этом монастыре под церковью Милостивого Спаса, что над святыми вратами, а церковь строили прежде еще Корсаковы, и кроме дедушки там погребены многие из них и из Шаховских, так как дедушкина мать была Шаховская.

Очень интересны описания Москвы, сделанные Елизаветой Петровной.

«Говоря о пожаре Москвы, о перестройках и переменах в городе, расскажу, кстати, о том, как я застала Москву и что припомню о переменах. на моей памяти происшедших.

Около Кремля, где теперь Александровский сад, я застала большие ы в которых стояла зеленая вонючая вода, и туда сваливали всякую нечистоту, и сказывают, что после французов в одном из этих рвов долго шлялись кипы старых архивных дел из которого-то кремлевского архива. Сады стали разбивать после 1818 года. В Кремле тоже внизу под горою вдоль стены был пустырь. Говорят, прежде, при царях, там были сады и царские парники, а потом все это упразднили, и долгое время там было очень неопрятно, в особенности же после неприятеля, когда туда сваливали всякий хлам и мусор от взрывов.

Ф.Я. Алексеев, ученики. Никольская башня Кремля. 1800-02

Каменный мост я застала с двойною башней наподобие колокольни; он был крытый, и по сторонам торговали детскими игрушками. Самые лучшие из игрушек были деревянные козлы, которые стукаются лбами. Были игрушки и привозные, и заграничные; их продавали во французских модных лавках, и очень дорого.

Ф.Я. Алексеев. Каменный мост.

Василий Блаженный, или Покровский собор на Рву, был на холме, который ничем не был обнесен. Набережная была только местами вымощена, а берега реки камнем стали обкладывать при императрице Екатерине II и в 1790-х годах; до тех пор они были и изрыты, и часто весной обваливались.

Ф.Я. Алексеев. Красная площадью 1801

Воспитательный дом достраивали и доделывали на моей памяти, в то время, как я была еще ребенком. На его построение пошел материал, приготовленный для загородного дворца Петра II где-то в окрестностях Москвы, в имении, бывшем прежде за князем Меншиковым и отобранном потом в казну.[* Село Люберцы, или Либерцы, в 15 верстах от Москвы по Коломенскому шоссе. Там был деревянный дворец, в котором при императрице Елизавете Петровне целое лето жили великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Там был липовый регулярный сад, остатки которого видны и теперь. Дворец был разобран за ветхостью, сады мало- помалу запушены, и не осталось и следов прежней роскошной усадьбы светлейшего князя и дворца, в котором живал Петр II, потешавшийся в том месте охотою.] Много было разных суждений насчет Воспитательного дома: кто осуждал, а кто и одобрял, и последних было более. Одни говорили, что не следует делать приюта для незаконных детей, что это значит покрывать беззаконие и покровительствовать разврату, а другие смотрели на это иначе и превозносили милосердие императрицы, что она давала приют для воспитания несчастных младенцев, невиновных в грехе родителей, которые, устыдившись своего увлечения, чтобы скрыть свой позор, может статься, прибегли бы к преступлению и лишили бы жизни невинных младенцев, не имея возможности ни устроить их, ни утаить их, ни воспитать. И в сам деле, до учреждения Воспитательного дома такие ужасные несчастные случаи повторялись очень нередко. Потому хваливших императрицу было более, чем осуждавших.

Ф.Я. Алексеев. Приютская больница. 1801

Стена, которая идет по набережной, и теперь уцелела только частью; до 1812 года была вся вполне.

Я застала еще Тверские ворота. Пречистенские, Арбатские, Никитские, Серпуховские; некоторые были даже деревянные и очень некрасивые. В те времена, когда в Москве было несколько стен городских, понятно, что нужны были и ворота; потом стены обваливались, их сломали, а ворота оставили, и было очень странно видеть, что ни с того ни с сего вдруг, смотришь, стоят на улице или на площади ворота; многие стали ветшать, их и велено было снести; это было в 1780-х годах. Теперь осталось на память одно только название.

Я помню, когда была в Москве речонка Неглинная, через нее было несколько мостиков: Боровицкий деревянный, другие — каменные. Я слыхала от батюшки, что он застал мельницы на Москве-реке, и одна из них была около Крымского брода, в месте, что называют Бабий городок. Некоторые старожилы в мое время помнили, что была мельница на Неглинной. Речку помню, а мельниц я уже не застала; их было три: 1) у Водяной башни, 2) у Троицких ворот и 3) у Боровицких.

Ф.Я. Алексеев. Неглинный мост у Тверской улицы.

На Кузнецком мосту точно был мост и налево, как ехать к Самотеке, целый ряд кузниц, отчего и название до сих пор осталось. Мост был хотя и не деревянный, но пре- плохой, и сломали его гораздо после французов. Улица, называемая Кузнецкий мост, издавна была заселена иностранцами: были французские и немецкие лавки. Теперь говорят «ехать на Кузнецкий мост», а в наше время говорили «ехать во французские лавки». Там торговали модным товаром, который привозили из чужих краев; были и свои мастерицы в Москве, но их обегали, и кто побогаче, все покупали больше заграничный привозный товар.

На Ильинке за Гостиным рядом и за Гостиным двором были нюрнбергские лавки и голландский магазин. Там мы все больше покупали шерсти для работ и шелки; чулки шерстяные и голландское полотно, которое было очень дорого, но было хорошее, ручного изделия и без бумаги; торговали и батистом, и носовыми платками, и голландским сыром. Сарептский магазин был где-то далеко, за Покровкой и за Богоявлением: вот на первой неделе, бывало, туда все и потянутся покупать медовые коврижки и пряники, каких теперь не делают. Целая нить карет едет по Покровке за пряниками. Потом сарептскую лавку перевели на Никольскую и думали, что будет лучше, а вышло, что стали торговать гораздо хуже….

Московский Большой театр начали строить в двадцатых годах, а до тех пор он был в другом месте, деревянный и преплохой. Содержал его от себя некто Медокс: было ли ему на то дано право от казны, или тогда можно было обойтись без этого и дозволялось частным лицам содержать театры, этого я хорошенько не знаю. Помню только, что когда старый театр сгорел (это было очень давно, в моей молодости) ,6 то временно был устроен театр в доме Воронцова, на Знаменке,7 в том самом доме, который впоследствии принадлежал брату Николаю Петровичу, а после того князю Сергею Ивановичу Гагарину.[* По смерти князя Сергея Ивановича Гагарина дом этот перешел по наследству дочери его Бутурлиной.] Ну, конечно, было и тесновато; впрочем, по-тогдашнему было хорошо и достаточно, потому что в театр езжали реже, чем теперь, и не всякий. . . Теперь каждый картузник и сапожник, корсетница и шляпница лезут в театр, а тогда не только многие из простонародья гнушались театральными позорищами, но и в нашей среде иные считали греховными все эти лицедейства. Но была еще и другая причина, что наша братия езжала реже в театры: в Москве живало много знати, людей очень богатых, и у редкого вельможи не было своего собственного театра и своей доморощенной труппы актеров….

Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово

<Предисловие>

Бабушка моя, матушкина мать[1], Елизавета Петровна Янькова, родилась 29 марта 1768 года. Она была дочь Петра Михайловича Римского-Корсакова, женатого на княжне Пелагее Николаевне Щербатовой. Мать Петра Михайловича, Евпраксия Васильевна, была дочь историка Василия Никитича Татищева.

Бабушка скончалась 3 марта 1861 года, сохранив почти до самой своей кончины твердую память, в особенности когда речь касалась прошлого. Все члены рода Корсаковых жили весьма долго, но бабушка Елизавета Петровна всех превзошла своим долгоденствием. Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительною подробностью, помня иногда года и числа: кто был на ком женат, у кого было сколько детей, словом сказать, она была живою летописью всего XVIII столетия и половины XIX.