Из блога Станислава Садальского

Впереди меня стоял мальчик, лет девяти, может быть. Он был затянут каким-то платком, потом одеялом ватным был затянут, мальчик стоял промерзший. Холодно. Часть народа ушла, часть сменили другие, а мальчик не уходил. Я спрашиваю этого мальчишку: „А ты чего же не пойдешь погреться?“ А он: „Все равно дома холодно“. Я говорю: „Что же ты, один живешь?“ — „Да нет, с мамкой“. — „Так что же, мамка не может пойти?“ — „Да нет, не может. Она мертвая“. Я говорю: „Как мертвая?!“ — „Мамка умерла, жалко ведь ее. Теперь-то я догадался. Я ее теперь только на день кладу в постель, а ночью ставлю к печке. Она все равно мертвая. А то холодно от нее“.

«Блокадная книга» Алесь Адамович, Даниил Гранин

«Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Я купил ее когда-то в лучшем питерском букинисте на Литейном. Книга не настольная, но всегда на виду. Скромная серая обложка с черными буквами хранит под собой живой, страшный, великий документ, собравший воспоминания очевидцев, переживших блокаду Ленинграда, и самих авторов, ставших участниками тех событий. Читать ее тяжело, но хотелось бы, чтобы это сделал каждый…

Из интервью с Данилом Граниным:

«— Во время блокады мародеров расстреливали на месте, но также, я знаю, без суда и следствия пускали в расход людоедов. Можно ли осуждать этих обезумевших от голода, утративших человеческий облик несчастных, которых язык не поворачивается назвать людьми, и насколько часты были случаи, когда за неимением другой пищи ели себе подобных?

— Голод, я вам скажу, сдерживающих преград лишает: исчезает мораль, уходят нравственные запреты. Голод — это невероятное чувство, не отпускающее ни на миг, но, к удивлению моему и Адамовича, работая над этой книгой, мы поняли: Ленинград не расчеловечился, и это чудо! Да, людоедство имело место…

— …ели детей?

— Были и вещи похуже.

— Хм, а что может быть хуже? Ну, например?

— Даже не хочу говорить… (Пауза). Представьте, что одного собственного ребенка скармливали другому, а было и то, о чем мы так и не написали. Никто ничего не запрещал, но… Не могли мы…

— Был какой-то удивительный случай выживания в блокаду, потрясший вас до глубины души?

— Да, мать кормила детей своей кровью, надрезая себе вены»

«…В каждой квартире покойники лежали. И мы ничего не боялись. Раньше разве вы пойдете? Ведь неприятно, когда покойники… Вот у нас семья вымерла, так они и лежали. И когда уж убрали в сарай!» (М.Я.Бабич)

«У дистрофиков нет страха. У Академии художеств на спуске к Неве сбрасывали трупы. Я спокойно перелезала через эту гору трупов… Казалось бы, чем слабее, человек, тем ему страшнее, ан нет, страх исчез. Что было бы со мною, если бы это в мирное время, — умерла бы, от ужаса. И сейчас ведь: нет света на лестнице — боюсь. Как только люди поели — страх появился» (Нина Ильинична Лакша).

Павел Филиппович Губчевский, научный сотрудник Эрмитажа:

— Какой вид имели залы?

— Пустые рамы! Это было мудрое распоряжение Орбели: все рамы оставить на месте. Благодаря этому Эрмитаж восстановил свою экспозицию через восемнадцать дней после возвращения картин из эвакуации! А в войну они так и висели, пустые глазницы-рамы, по которым я провел несколько экскурсий.

— По пустым рамам?

— По пустым рамам.

Безвестный Прохожий — пример массового альтруизма блокады.

Он обнажался в крайние дни, в крайних обстоятельствах, но тем доподлинней его природа.

Сколько их было – безвестных прохожих! Они исчезали, вернув человеку жизнь; оттащив от смертельного края, исчезали бесследно, даже облик их не успевал отпечататься в мерклом сознании. Казалось, что им, безвестным прохожим,– у них не было никаких обязательств, ни родственных чувств, они не ждали ни славы, ни оплаты. Сострадание? Но кругом была смерть, и мимо трупов шли равнодушно, удивляясь своей очерствелости.

Большинство говорит про себя: смерть самых близких, дорогих людей не доходила до сердца, срабатывала какая-то защитная система в организме, ничто не воспринималось, не было сил отозваться на горе.

Блокадную квартиру нельзя изобразить ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так же как нельзя изобразить мороз, тоску, голод…

Сами блокадники, вспоминая, отмечают разбитые окна, распиленную на дрова мебель — наиболее резкое, необычное. Но тогда по-настоящему вид квартиры поражал лишь детей и приезжих, пришедших с фронта. Как это было, например, с Владимиром Яковлевичем Александровым:

«— Вы стучите долго-долго — ничего не слышно. И у вас уже полное впечатление, что там все умерли. Потом начинается какое-то шарканье, открывается дверь. В квартире, где температура равна температуре окружающей среды, появляется замотанное бог знает во что существо. Вы вручаете ему пакетик с какими-нибудь сухарями, галетами или чем-нибудь еще. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска.

— И даже если продукты?

— Даже продукты. Ведь у многих голодающих уже была атрофия аппетита».

Врач больницы:

— Помню, привезли ребят-близнецов… Вот родители прислали им маленькую передачу: три печеньица и три конфетки. Сонечка и Сереженька — так звали этих ребятишек. Мальчик себе и ей дал по печенью, потом печенье поделили пополам.

Остаются крошки, он отдает крошки сестричке. А сестричка бросает ему такую фразу: «Сереженька, мужчинам тяжело переносить войну, эти крошки съешь ты». Им было по три года.

— Три года?!

— Они едва говорили, да, три года, такие крошки! Причем девочку потом забрали, а мальчик остался. Не знаю, выжили они или нет…»

Амплитуда страстей человеческих в блокаду возросла чрезвычайно — от падений самых тягостных до наивысших проявлений сознания, любви, преданности.

«…В числе детей, с которыми я уезжала, был мальчик нашей сотрудницы — Игорь, очаровательный мальчик, красавец. Мать его очень нежно, со страшной любовью опекала. Еще в первой эвакуации говорила: «Мария Васильевна, вы тоже давайте своим деткам козье молоко. Я Игорю беру козье молоко». А мои дети помещались даже в другом бараке, и я им старалась ничего не уделять, ни грамма сверх положенного. А потом этот Игорь потерял карточки. И вот уже в апреле месяце я иду как-то мимо Елисеевского магазина (тут уже стали на солнышко выползать дистрофики) и вижу — сидит мальчик, страшный, отечный скелетик. «Игорь? Что с тобой?» — говорю. «Мария Васильевна, мама меня выгнала. Мама мне сказала, что она мне больше ни куска хлеба не даст». — «Как же так? Не может этого быть!» Он был в тяжелом состоянии. Мы еле взобрались с ним на мой пятый этаж, я его еле втащила. Мои дети к этому времени уже ходили в детский сад и еще держались. Он был так страшен, так жалок! И все время говорил: «Я маму не осуждаю. Она поступает правильно. Это я виноват, это я потерял свою карточку». — «Я тебя, говорю, устрою в школу» (которая должна была открыться). А мой сын шепчет: «Мама, дай ему то, что я принес из детского сада».

Я накормила его и пошла с ним на улицу Чехова. Входим. В комнате страшная грязь. Лежит эта дистрофировавшаяся, всклокоченная женщина. Увидев сына, она сразу закричала: «Игорь, я тебе не дам ни куска хлеба. Уходи вон!» В комнате смрад, грязь, темнота. Я говорю: «Что вы делаете?! Ведь осталось всего каких-нибудь три-четыре дня, — он пойдет в школу, поправится». — «Ничего! Вот вы стоите на ногах, а я не стою. Ничего ему не дам! Я лежу, я голодная…» Вот такое превращение из нежной матери в такого зверя! Но Игорь не ушел. Он остался у нее, а потом я узнала, что он умер.

Через несколько лет я встретила ее. Она была цветущей, уже здоровой. Она увидела меня, бросилась ко мне, закричала: «Что я наделала!» Я ей сказала: «Ну что же теперь говорить об этом!» — «Нет, я больше не могу. Все мысли о нем». Через некоторое время она покончила с собой».

Судьба животных блокадного Ленинграда — это тоже часть трагедии города. Человеческая трагедия. А иначе не объяснишь, почему не один и не два, а едва ли не каждый десятый блокадник помнит, рассказывает о гибели от бомбы слона в зоопарке.

Многие, очень многие помнят блокадный Ленинград через вот это состояние: особенно неуютно, жутко человеку и он ближе к гибели, исчезновению от того, что исчезли коты, собаки, даже птицы!..

«Внизу, под нами, в квартире покойного президента, упорно борются за жизнь четыре женщины — три его дочери и внучка, — фиксирует Г.А.Князев. — До сих пор жив и их кот, которого они вытаскивали спасать в каждую тревогу.

На днях к ним зашел знакомый, студент. Увидел кота и умолял отдать его ему. Пристал прямо: «Отдайте, отдайте». Еле-еле от него отвязались. И глаза у него загорелись. Бедные женщины даже испугались. Теперь обеспокоены тем, что он проберется к ним и украдет их кота.

О любящее женское сердце! Лишила судьба естественного материнства студентку Нехорошеву, и она носится, как с ребенком, с котом, Лосева носится со своей собакой. Вот два экземпляра этих пород на моем радиусе. Все остальные давно съедены!»

Жители блокадного Ленинграда со своими питомцами

А.П.Гришкевич записал 13 марта в своем дневнике:

«В одном из детских домов Куйбышевского района произошел следующий случай. 12 марта весь персонал собрался в комнате мальчиков, чтобы посмотреть драку двух детей. Как затем выяснилось, она была затеяна ими по «принципиальному мальчишескому вопросу». И до этого были «схватки», но только словесные и из-за хлеба».

Завдомом тов. Васильева говорит: «Это самый отрадный факт в течение последних шести месяцев. Сначала дети лежали, затем стали спорить, после встали с кроватей, а сейчас — невиданное дело — дерутся. Раньше бы меня за подобный случай сняли с работы, сейчас же мы, воспитатели, стояли, глядя на драку, и радовались. Ожил, значит, наш маленький народ».

В хирургическом отделении Городской детской больницы имени доктора Раухфуса, Новый год 1941/42 г.

Посвящается 70-летию с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Трудно себе представить что-то более ужасное, чем блокада города в течение девятисот дней. Бомбежки, голод, холод и безумие. Мы публикуем отрывки из воспоминаний людей, которые пережили блокаду, не сошли с ума и дожили до наших дней. Это нельзя забыть и простить это тоже нельзя.

Татьяна Борисовна Фабрициева

«Мы были в гостях у папиных друзей, когда объявили воздушную тревогу. До этого их объявляли часто, но ничего страшного не происходило, трещали зенитки и объявляли отбой. А тут мы услышали не только зенитки, но и глухие удары взрывов. Когда, после отбоя, мы вышли на улицу, то увидели страшное багровое небо и расползающиеся по нему клубы дыма. Позднее мы узнали, что это горели Бадаевские склады, те самые, где хранился основной запас продовольствия для города. Война для нас вступила в другой этап. Вечером снова была тревога, раздавался ужасный свист и после него глухой удар. Пол ходил ходуном, и казалось, что мы не дома, а на борту океанского корабля. Вскоре нам пришлось спуститься в убежище. То, что мы увидели утром, потрясло меня на всю жизнь: на соседней улице все дома через один были словно разрезаны ножом, в остатках квартир были видны печи, остатки картин на стенах, в одной из комнат над бездной повисла детская кроватка. Людей не было нигде».

Лиля Ивановна Вершинина

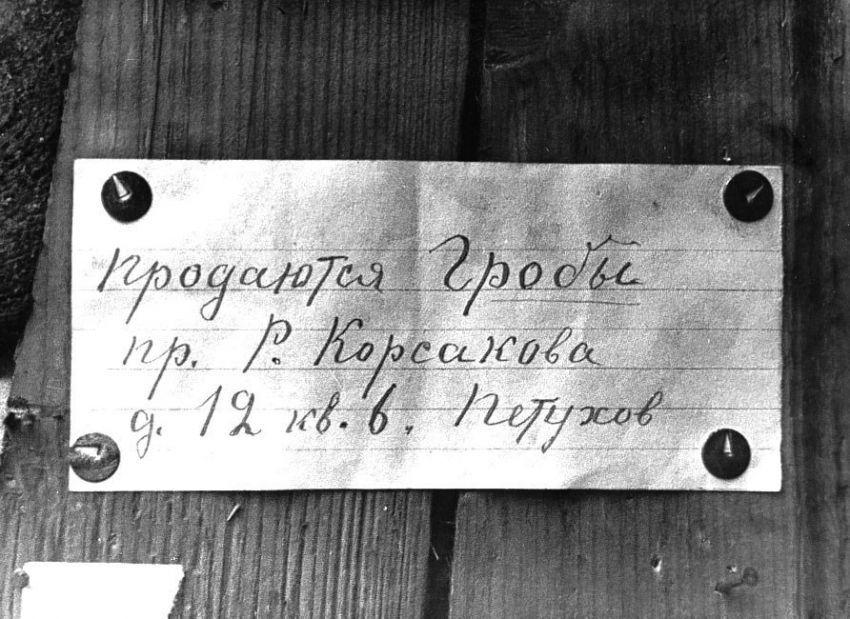

Я помню: в комнате было очень холодно, стояла буржуйка, спали мы в одежде. У мамы пропало молоко, и Верочку нечем было кормить. Она умерла от голода в августе 1942 года (ей был всего 1 год и 3 месяца). Для нас это было первое тяжелое испытание. Я помню: мама лежала на кровати, у неё распухли ноги, а тельце Верочки лежало на табуретке, на глазки мама положила ей пятаки. Я держала ее ножки, а сестра стояла у изголовья и говорила: «Вера, Вера – открой глаза и снимала пятаки, и так все повторяла «Вера, Вера открой глаза». Наконец, пришел отец и принес гробик, куда мы ее положили, а нам объяснил, что он разговаривал со священником на Волковом кладбище, спрашивал, где можно похоронить такого маленького ребенка. На что священник ему ответил: «такие дети – это ангелы», их надо хоронить около церкви, выбирайте любое свободное место. Отец на руках, через весь Лиговский проспект (транспорта не было) отнес гробик с Верочкой и похоронил ее около церкви на Волковом кладбище.

Валентина Степановна Власюга

«Зимой к голоду прибавился холод. Поселились в кухне, где была печка, топили всем, что горело. Воду добывали из снега. Но одной водой сыт не будешь, а голод безжалостно косил людей. Помню, как принес дядя Илья, папин брат, немного конины. Он работал начальником пожарного подразделения. Видно, околела лошадь, служившая у пожарников. А вот от кусочка собачатины мама отказалась. Соседи пустили под нож свою овчарку, предлагали маме, но та сказала, что не может есть того, кого хорошо знала при жизни. Соседи знали свою собаку еще лучше мамы, но съели все до последней косточки, еще и нахваливали, баранину, мол, напоминает».

Игорь Владимирович Александров

«Самой трудной и опасной работой была заготовка дров. Топливо в Ленинград возили по Ладожскому озеру только на заводы. Сначала жгли книги, мебель и что найдётся. Но при бомбёжках рушились и горели дома, где можно было добыть с трудом недогоревшую древесину. Против нашего дома был огромный дом занимающий квартал, от ул. Разъезжей до след.улицы. В этот дом попали бомбы, он горел, как факел целую неделю. Пожарные машины его тушили, но безуспешно, он сгорел, но там много осталось несгоревшей древесины. Взять её было трудно, т.к. люди были истощены и опасно из-за того, что в любой момент могли обрушиться перекрытия и лестницы. Мы с мамой каждый день ходили туда за дровами. Она отбивала топором недогоревшие: перила, рамы, подоконники, сбрасывала их вниз, а я, что мог, таскал через улицу домой. В сгоревшем доме на лестницах, лестничных площадках сидели, лежали, чёрные сгоревшие, обледенелые от воды из пожарных шлангов трупы. Я с начало боялся мимо них ходить, но потом привык, они ведь не шевелились. Так мы заготовили дрова на зиму.»

Олег Петрович Смирнов

Как-то хозяин-финн сварил своего кота. Мы, дети, конечно, не знали, что варится кот. Помню, какой ароматный запах распространялся по комнате, когда его варили. Мне дали кусочек мяса, вкус его я запомнил на всю жизнь. Мама и тетя не ели мяса, и я тогда понимал их поведение по-своему. Они сберегли этот ценный продукт для нас, для детей.

Георгий Петрович Пинаев

Когда в пионерский лагерь, где я оказался, приходила почта, это было великое событие. Получившие письма ликовали, а остальные понуро расходились по углам. И вот однажды, я уже не помню кто, подбегает ко мне и кричит: «Пляши». Это значит, что мне пришло долгожданное письмо. Я открываю его и замираю. Пишет не мама, а моя тетя: «…Ты уже большой мальчик, и ты должен знать. Мамы и бабушки больше нет. Они умерли от голода в Ленинграде…». Внутри все похолодело. Я никого не вижу и ничего не слышу, только слезы льются рекой из широко раскрытых глаз. В голове повторяются страшные слова: «больше нет, больше нет, больше нет…». Мне кажется, что меня сейчас тоже не будет. Воспитательница ленинградского детского сада №58 И.К. Лирц с детьми в бомбоубежище во время авианалета. Фото – Сергей Струнников. Центральный архив общественно-политической истории Москвы.

Евгений Яковлевич Головчинер

Собрались мы в воскресенье семьей за столом. Пока мама первое наливает, я беру хлебные корочки, шарики катаю и кидаю в рот – на полном «автомате». И вдруг я смотрю – отец позеленел. Вскочил, заорал: «Я всю войну крошки хлеба… Как ты смеешь?»… Я ничего не понимал. Потом мама объяснила, что ей отец рассказал обо мне: «Ты стоишь на кроватке нагишом в рубашонке. И первое, что говоришь: „Папа, дай кусочек хлеба“. Он после этого не курил и не пил. Все, что мог, менял на хлеб и сухарики, приносил домой тебе». Этой сцены мне хватило на всю жизнь. Я ничего до сих пор совершенно не умею есть без хлеба – даже макароны и пельмени.

Лев Аркадьевич Стома

«Однажды мама пошла выкупить молоко мне и сестренке, и в этот магазин попал снаряд. Это случилось в ноябре 1941 года. Там было очень много жертв. Погибла и наша мама. Бабушка опознала ее только по руке, на которой было известное ей кольцо. Так мы остались с Таточкой только с дедушкой и бабушкой-инвалидом. Папа приехал с фронта, и маму похоронили на Охтинском кладбище. В конце ноября мы собрались помянуть покойницу, и дедушка сказал моему папе: «Ну что, Аркадий, выбирай – Лев или Таточка. Таточке одиннадцать месяцев, Льву шесть лет. Кто из них будет жить?». Вот так был поставлен вопрос. И Таточку отправили в детский дом, где она через месяц умерла. Был январь 1942-го, самый трудный месяц года. Плохо было очень – страшные морозы, ни света, ни воды…»

Людмила Алексеевна Горячева (Курашёва)

Из всей нашей густонаселенной коммуналки в блокаду нас осталось трое – я, мама и соседка, образованнейшая, интеллигентнейшая Варвара Ивановна. Когда наступили самые тяжелые времена, у Варвары Ивановны от голода помутился рассудок. Каждый вечер она караулила мою маму с работы на общей кухне. “Зиночка, – спрашивала она ее, – наверное, мясо у ребеночка вкусное, а косточки сладенькие?”. Мама, уходя на работу, запирала дверь на все замки. Говорила: “Люся! Не смей открывать Варваре Ивановне! Что бы она тебе ни обещала!”. После маминого ухода за дверью раздавался тихий вкрадчивый голос соседки: “Люсенька, открой мне, пожалуйста!”. Даже если бы я в конце концов поддалась на уговоры и решила открыть, сделать это все равно не смогла бы. У меня просто не было сил встать с кровати. Варвара Ивановна умерла от истощения.

Хилья Лукконен

«Наконец пришел долгожданный поезд. Это был товарняк, куда нас заталкивали толпами, воздуха почти не было. Не было ни воды, ни уборных, и мы справляли нужду где попало, – в тамбурах, открыв вагонную дверь наружу. Многие, страдающие расстройствами желудка, так и не дождавшись остановки состава, когда можно было облегчиться под вагонами, – делали тут же, под себя. Вонь в вагоне стояла невыносимая. Да еще кому-то вздумалось умереть, когда ближайшая остановка поезда предполагалась только через полсуток. Его завернули в чье-то детское одеяло и отнесли в скотский вагон, который находился в самом конце состава. Вот так мы и ехали до самого Красноярска. На всех крупных станциях мама выбегала на привокзальный базарчик, чтобы обменять на продукты что-нибудь из вещей».

Леонид Петрович Романков

Говоря откровенно, я не вспоминаю блокаду, как ужасное время. Мы были слишком малы, слишком долго шла война, слишком долго длилась блокада. Почти ТРИ года! Мы не знали другой жизни, не помнили ее. Казалось, что это и есть нормальная жизнь – сирена, холод, бомбежки, крысы, темнота по вечерам… Однако я с ужасом думаю, что должны были чувствовать мама и папа, видя, как их дети медленно движутся к голодной смерти. Их мужеству, их силе духа я могу только позавидовать.

Валентина Александровна Пилипенко

Мой маленький братик очень ослаб от голода, он не ходил и у него начались предсмертные судороги. Мама чудом успела принести его в Филатовскую больницу и его спасли от голодной смерти. Как мы выжили? Это сложный вопрос. Старший мой брат считал, что нас поддержали продукты, приобретенные на летнее время. Еще, к счастью, нашлась в бабушкином буфете бутылка со старым рыбьим жиром, который нам давали по малюсенькой чайной ложке. Кроме того, мама нас, по очереди, брала в столовую. Уносить еду из столовой было нельзя, а вот приводить детей, чтобы покормить, не запрещалось. Я хорошо помню, как в первый раз, попала в эту столовую. В помещении было очень холодно и стоял туман, в котором двигались фигуры людей. Мама посадила меня к себе на руки, но вот что я ела – не помню. Для нас, в то время, было неважно, чем нас кормили, лишь бы было что-то съедобное.

Мария Николаевна Романова (Исакова)

Зима 1942 года была очень холодная. Иногда набирала снег и оттаивала его, но за водой ходила на Неву. Идти далеко, скользко, донесу до дома, а по лестнице никак не забраться, она вся во льду, вот я и падаю… и воды опять нет, вхожу в квартиру с пустым ведром, Так было не раз. Соседка, глядя на меня, сказала своей свекрови: «эта скоро тоже загнется, можно будет поживиться».

Роза Полакайнен

Как-то днем мы с папой взгромоздившись на сваленные на грязном перроне вещи, ждали маму. Она должны была вернуться с горячим обедом. Отсутствовала она довольно долго. Мы уже начали волноваться, как вдруг она появилась, держа в дырявой варежке замёрзшую лошадиную голову. «Да вот…когда шла там, за складами, – смотрю, что-то из-подо льда торчит, вроде на ухо смахивает. Ложкой алюминиевой, что с супом-то несла, ковырнула. Ба! Да это же целая лошадиная голова!». Я помню, мы эту бедную лошадку долгов варили в котелке. Когда ее стали делить, едоков оказалось больше, чем предполагалось. Я свою порцию отдала папе, – ему она нужнее. Потому что он последнее время совсем ослаб, да и проклятая одышка замучила. А я есть это – не могла. Слишком глубоко засели в памяти изуродованные трупы лошадей, которых мы встречали по дороге.

Александр Иванович Руотси

«До войны наша семья жила в деревне Вирки Всеволожского района. Мать несколько лет назад умерла, не выдержав гибели отца, который был ранее выслан на Дальний Восток без права переписки, и перед самой войной расстрелян. Матерью нам, трем пацанам, стала наша старшая сестра. Когда началась война, мы оказались в нескольких километрах от передовой и буквально глохли от нескончаемых перестрелок. В марте 1942 года к нам явились с оружием представители местной сельской власти и приказали, как финнам, – «предателям и фашистам», за полчаса собрать все, что успеем, и убираться. «Не уйдете по-хорошему, – выкинем всех на улицу!».

Эйно Иванович Ринне

Дед Матвей в июле месяце отвез нас на телеге на край болота, где мы и вырыли землянку, в которой прожили до первых морозов. Там, в землянке, мать родила младшего братика Генку. Помнится один случай, который в нашей семье еще долго после войны рассказывался с гордостью. Недалеко от нашей землянки находился военный штаб. И вот однажды моя сестра, возвращаясь с ведром воды в землянку, встретила заблудившегося немца, который на ломаном русском языке спросил, где здесь русские солдаты. Сестра не растерялась, и показала совсем в другую сторону. Сама же сообщила об этом первому же советскому офицеру, которого встретила возле блиндажа. Немца моментально поймали, а сестру обещали наградить. Но морозы крепчали, и мы вынуждены были двинуться в Ленинград. «Так эта обещанная награда и потеряла свою героиню» – шутили частенько в нашей семье.

Эльза Котельникова (Хирвонен)

Только позже, уже после войны, мамы призналась, что не могла смотреть в наши ввалившиеся глаза, и приглушив совесть, выловила однажды в подвале такого же голодного кота. И чтоб никто не видел, – тут же его и освежевала. Я помню, что еще долгие годы после войны мама приносила домой несчастных бездомных кошек, раненых собак, разных бесхвостых пернатых, которых мы вылечивали и выкармливали. Потом настолько привыкали, что было жалко с ними расставаться, хотя дома бывало не пройти – не проехать, да и кормежки порой на всех подопечных не хватало. Но мы, детвора, – были счастливы. У каждого из нас были свои любимцы, которых мы любили и выхаживали. А для мамы, теперь я понимаю, это было очищением, благодарностью нашим братьям меньшим за спасение многих человеческих жизней от голодной смерти в те страшные годы.

Ирина Хваловская

И вот тогда, на набережной, в далеком 1942, я впервые выступила перед настоящей публикой и при настоящем «аншлаге»! Я запела свою любимую «Катюшу», которую распевала постоянно, чтобы не было страшно, когда из нашего подъезда в очередной раз вывозили санки с завернутым в одеяло трупом, или когда выли сирены и где-то, совсем рядом, разрывались снаряды. Я спела тихо, несмело, стесняясь устремленных на меня взглядов мальчишек и девчонок. Когда я закончила петь, все зааплодировали, и мне казалось, что это длилось бесконечно долго! После этого в моем заветном кармашке появился еще один маленький кусочек сахара и кругленькая галетка. По дороге домой мы с Васьком слопали свои галетки – они моментально растаяли во рту. Уж очень хотелось есть, а они были такими вкусными, из настоящей белой муки, совсем не похожими на те черные, смешанные с мякиной, жалкие ломтики хлеба, которые мама получала по карточкам и делила на маленькие порции – на завтрак, обед и ужин, что было совершенно бессмысленно, потому что мои порции до вечера не доживали. Мама только тяжело вздыхала и отдавала мне свой крошечный «ужин», смешно оправдываясь: «Ой! Я по дороге съела такой кусище, что в меня уже ничего не влезет!».

Игорь Вадимович Доливо-Добровольский

аз в неделю я с детскими саночками отправлялся за топливом, которым служили архивы физического факультета Университета, где работала моя мать. Здание физфака на 10-й линии у Среднего проспекта на Васильевском острове уже было наполовину разрушено бомбами и полки с книгами, различными документами и бумагами уродливо нависали над двором, обрушиваясь под тяжестью снега, и смешивались с развалинами. И если вблизи не было разрушенных зданий, где можно было найти какие-то доски, куски бревен, разломанную мебель, архив Университета спас нас от замерзания. Свое, что можно, мы уже сожгли. Особенно хорошо горели и давали тепло астрономические атласы на полукартонной и толстой бумаге. Мне было жалко рвать цветные изображения стран, карты небесных созвездий и я часто долго их рассматривал, уносясь мыслями на другие планеты и миры, но холод возвращал меня в наш неуютный блокадный мир, а в печурке с треском сворачивались континенты и материки, давая живительное тепло.

Ксения Герцелевна Макеева

А гороховая каша? Какой кошмар! Всю жизнь ненавижу запах гороха, а должна была бы благодарить Бога, что была возможность отцу кормить меня этой кашей из солдатского котелка. А я ревела… Однажды папа, в сердцах, залил мне эту кашу за шиворот, а меня поставил в угол коленями голыми на горох. В 1977 году перед смертью папы я ему это напомнила, так он удивился: “Неужели помнишь? А ведь это было один раз”.

Наталья Ивановна Дымченко

Однажды я перешла Неву по Кировскому мосту и вышла на площадь на Марсовом поле, обсаженную густыми кустами. В центре площади стояли зенитки. Шел очередной налет и немецкие бомбардировщики гудели над головой. Вдруг из кустов, мимо которых я проходила, раздался выстрел, и красная ракета взмыла в черное небо, указывая местонахождение наших зениток. Я пробежала несколько шагов и прямо на меня из кустов, откуда был произведен выстрел, вышел милиционер. Я кинулась к нему, схватила за шинель на груди и закричала, что он должен поймать диверсанта, стрелявшего из этого куста. Он посмотрел на меня и со словами «Тебе это показалось» отшвырнул меня с такой силой, что я покатилась по асфальту, а когда поднялась, никого кругом не было. Я поняла, что это и был тот диверсант, одетый в милицейскую форму.

Борис Аркадьевич Вульфович

Наша пожарная команда была разбита на три смены, и дежурства длились по 7 – 8 часов. Однако самое для нас неприятное, пожалуй, было в том, что запасы песка, заранее заготовленные, довольно скоро заканчивались. Мы договорились, что смена, прежде чем уйдёт с дежурства, натаскает песок со двора и заполнит им ящики. Поднимать носилки с песком на чердак было очень тяжело, брали понемногу, и это отнимало у отдежурившей смены ещё пару часов. К нашей работе мы относились скорее как к игре; бывало, за всю смену ни одной бомбы к нам не залетало, а когда это случалось (со временем всё чаще и чаще), мы несколькими лопатами забрасывали её песком, не давая разгореться. Но вот однажды я поднимался на чердак в самый разгар налёта. Наверху я увидел четырёх ребят, склонившихся над пятым. Он лежал в чердачной пыли навзничь, верхняя часть головы была срезана как бритвой, а глаза широко открыты.… Это была первая смерть, виденная мной глаза в глаза.

Татьяна Григорьевна Мартыненко

Насмотревшись всех этих ужасов, мама решила утопиться вместе со мной. Привязала меня к себе и вошла в воду. Это было в конце сентября, вода была уже очень холодная, я стала сильно кричать, маме стало жаль меня, и она вышла из воды, и решила: будь, что будет. Пошла в бомбоубежище, где было много народа. Старики, женщины, дети прятались там от фашистских бомб и снарядов. В бомбоубежище прятались и наши соседи по дому, Закатов Александр Иванович и его жена его тетя Лина. Они нашли сухую одежду для мамы, и завернули меня тоже во все сухое, иначе мы могли сильно заболеть, а болеть было нельзя. Полные тексты воспоминаний и дневников на сайте http://leningradpobeda.ru/.

27.01.2015

Не забудь поделиться статьей:

Хотите получать одну интересную непрочитанную статью в день?

27 января – для города особая дата. В этот день в 1944 году советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. Закончились 900 дней, полные голода, холода, ужаса бомбежек.

Сегодня в Ленинграде живут 69 тысяч человек, которых затронула блокада. Многие так и остались в осажденном городе, другие эвакуировались в разные регионы страны. Большинство награждены медалью «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда». Хотя прошло 77 лет, память хранит все. Как же они выдержали испытания, победили голод и отчаянье? Воспоминания очевидцев, переживших блокаду, в материале SPB.AIF.RU.

«Из роддома – в бомбоубежище»

Марина Веселовская: «Я родилась в сентябре 1941 года в Педиатрическом институте. Мама рассказывала, что как раз начался сильный обстрел и она, бегом из палаты, прижав меня к груди, спустилась в бомбоубежище.

Всю войну наша семья жила в квартире на улице Льва Толстого. Бомбежки были частыми, дом постоянно накрывало взрывной волной.

Блокаду я помню по рассказам мамы. В 1942–м открылась Дорога жизни. Предложили эвакуироваться, но город мы не покинули, так как отец работал врачом. Позже выяснилось, что грузовик, на котором мы должны были уехать, ушел под лед на Ладоге.

Мама работала в Мариинской больнице и сдавала кровь. Добиралась на работу пешком, а меня несла с собой. Ее паек мы делили на всю семью. Однажды, после очередной сдачи крови, она упала в голодный обморок, и больше не смогла быть донором.

Я пошла по стопам мамы. Окончила Педиатрический институт и проработала в отделении переливания крови врачом-трансфузиологом почти 50 лет. Награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».

«Погибла половина жильцов дома»

Юрий Вульф: «В годы блокады умерла моя бабушка. Мама была в эвакуации, но в доме оставались две тетушки, сестры отца. Сам он ушел в народное ополчение в июле 1941–го, вернулся тяжелораненым. В том же году призвали и деда, а вскоре принесли извещение – пропал без вести.

В нашем доме на улице Конной, 10 умерли во время блокады 125 человек. Только в самом тяжелом, 1942–м, ушли сразу 90…Выжили, включая эвакуированных, 190. Из призванных в Красную армию 17 человек погибли, 17 пропали без вести, 51 выдержали фронт, передовую и вернулись домой. Если подытожить, из 400 обитателей дома война унесла жизни почти половины…».

«Искал крошку хлеба»

Илья Резник: «Когда началась война, мне было четыре года. Как–то вышел на балкон и увидел серое–серое небо. Оказалось, его полностью закрыли аэростаты. Наш детский сад находился на углу улиц Рылеева и Восстания – кстати, там до сих пор написано: «Бомбоубежище». И, когда звучал сигнал тревоги, мы прятались под стол в ящик с нарисованным корабликом. Может, отсюда у меня такая тяга к морю.

Однажды бабушка забрала меня, и мы медленно побрели домой в нашу коммуналку на Восстания, 25. По дороге она дала мне кусочек хлебушка. Я жадно начал есть, и одна крошка упала. Чтобы ее не потерять, стал рыться в снегу, а бабушка сказала: «Пусть воробышек доест». Эта сцена перед глазами как вчера.

Также отчетливо помню запах обшивки самоходной баржи, на которой плыли на «большую землю». Об этом я написал стихотворение «Исход». Самое интересное, что наш дом и квартира сохранились, я несколько раз туда заходил. Не знаю, как сейчас, а десять лет назад там было все точно так же: семь дверных звонков, семь счетчиков. На стене – след от телефона, а рядом записаны номера девчонок, с которыми я тогда дружил».

«На грани жизни и смерти»

Ирина Попова: «Мое рождение совпало с началом войны – 22 июля 1942 года. Сначала все еще держались, а потом начался ад. Наша семья была на грани жизни и смерти. У меня по телу пошли гнойники.

В 43–м родилась моя сестра. Мама мне рассказывала такой случай: у одной из соседок умерла дочь, а молока, вопреки истощению, оказалось много, и она сама предложила кормить других детей. Были спасены десятки жизней. Так еще раз подтвердились выручка и братство, характерные для ленинградцев той поры».

«Смерть стала обычной»

Валентина Сухаревич: «Я отношусь к «детям блокадного города», в марте 1941–го мне исполнилось 8 лет. Жили мы на Пионерской улице в деревянном доме. Помню немецкие самолеты, сбрасывавшие бомбы. Одна разорвалась на крыльце нашего дома. А 1 сентября фугас попал в здание школы прямо во время урока. Учебный год закончился, не начавшись…

Зима 1941–42 гг. была нечеловечески тяжелой. Навались голод, сильные морозы, не было воды, отопления. Одна из соседок особенно тяжело переносила голод, временами казалось, что она теряет рассудок. Как–то раз она сказала, что съест меня. В это было трудно поверить, но на всякий случай мама, уходя на очередной вызов, закрывала дверь комнаты на ключ, а изнутри мы с сестрой придвигали к двери стол и стулья.

Смерть стала обычной не только для взрослых, но и для детей. Однажды к нам на второй этаж добрался мой дворовый приятель Толя. Это был скелет, обтянутый желтой кожей. Но он улыбался! Когда я спросила, чему радуется, услышала страшный ответ. Толя сказал, что пришел попрощаться. Что скоро умрет: наверное, сегодня вечером, так как уже начался кровавый понос. Поговорили и расстались навсегда».

«Студень из опилок и клея»»

Вячеслав Лялин: «Наша семья жила в Перекупном переулке. Навсегда запомнилось, как однажды в комнату, где мы с бабушкой прятались от налетов, попала бомба. Она пробила потолки и упала как раз над тем местом, где мы пытались спастись от снарядов. В 1942–м начался страшный голод. Выручило, что дед был хозяйственным и сделал некоторые запасы. Так, у него сохранилось немало плиток столярного клея. Бабушка из них варила студень, а, чтобы было сытнее, добавляли опилки. Их тщательно собирали, когда для растопки пилили мебель.

Постепенно голод становился все острее. Донимал и жуткий, пронизывающий до костей холод. Я перестал ходить, заболел рахитом, заикался. Чтобы это было не так заметно, хитрил, говорил нараспев. Здоровье удалось поправить только спустя годы. И хотя мой трудовой стаж 65 лет, последствия пережитого чувствовал постоянно. В дни памятных дат всегда прихожу на Большеохтинское кладбище. Там 11 могил нашей семьи, похоронены 25 человек».

«Сегодня все больше возможностей узнать, каким был этот трагический период в жизни города. Рассекречиваются новые документы, оцифровываются и становятся доступными архивы, — говорит Елена Лезик, директор Государственного музея обороны и блокады Ленинграда. — Мы собираем и бережно храним семейные реликвии, переданные жителями блокадного города и их наследниками. Ежегодно к нам поступает свыше тысячи предметов. И все же, самыми пронзительными, горькими и сильными одновременно являются воспоминания переживших блокаду. В нашем музее есть целый раздел, где документально подтверждается, насколько тяжелым испытанием стала вражеская осада для мирных граждан, детей. Как много им пришлось вынести. Но важно рассказать не только о страданиях, но и борьбе горожан. Их активном сопротивлении, духовном величии. В нечеловеческих условиях люди оставались милосердными, думали о других. Сегодня этого не хватает».

«Петербургский дневник» публикует рассказы о ленинградской блокаде

В течение месяца «Петербургский дневник» собирал воспоминания о блокаде, которые сохранились в петербургских семьях. Всего на редакционную почту пришло несколько десятков писем – трогательных и пронзительных… Горожане поделились самым сокровенным. И даже несмотря на то, что некоторые подробности приводят в ужас, в осажденном Ленинграде, безусловно, находилось место таким качествам, как сострадание и милосердие.

«Мы понимаем…»

О блокаде Елене Мироновой рассказала ее мама Галина Миронова, родившаяся в 1938 году.

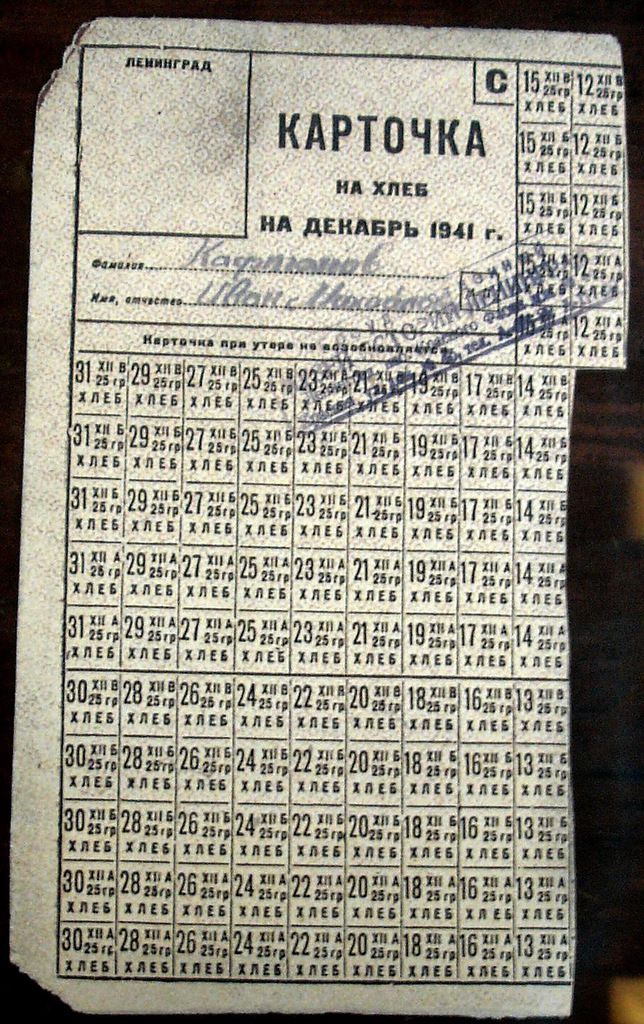

«Маминому брату Володе в начале блокады было 11 лет. Пока Володя мог ходить, он, как и все мальчики в городе, бегал по крыше, сбрасывал фугаски, но в скором времени сил на это уже не хватало. 125 граммов хлеба и стакан кипятка в день сделали свое дело, – написала Елена Миронова. – Мамина кроватка и кровать старшего брата стояли рядом. И однажды моя бабушка Ольга Ивановна заметила, что моя маленькая мама, съев свой кусок хлеба, укрылась с головой под одеялом. Открыв одеяло, бабушка увидела, что моя мама жует хлеб. Бабушка все поняла и стала ругать Володю, что он, голодный, отдает кусок своей маленькой пайки младшей сестре. Володя сказал ей просто: «Мы понимаем, почему голодаем, а она еще не понимает».

В марте 1942 года Володя умер. Это произошло в присутствии мамы и бабушки Елены Мироновой. «Бабушка пришла с работы, принеся каждому свою норму хлеба – 125 граммов. Володя – всегда и спокойный, и уравновешенный – вдруг потребовал от бабушки отдать ему его хлеб. Бабушка отдала ему этот кусок, он взял его в руку и умер», – рассказала Елена Миронова.

К бомбежкам привыкли и никуда не прятались

Ольга Бардышева поделилась воспоминаниями своей мамы Галины Бардышевой и дяди Владимира Тумашева. Они жили в Ораниенбауме, Гале было 9 лет, Вове – 6.

«С первых дней войны через ЖАКТы (жилищно-арендные кооперативные товарищества. – Ред.) развернулась бурная деятельность в обеспечение самообороны. Готовились прежде всего к воздушным налетам и бомбежкам. К нашим деревянным домам завезли песок, глину, бочки для воды и противопожарный инвентарь (ведра, багры, щипцы), и все это следовало перетаскивать на чердаки. Дети помогали взрослым. Например, мы разжижали глину (разводили с водой) и обмазывали ею балки на чердаке: считалось, что эта мера должна защитить деревянные конструкции от огня. На оконные стекла клеили крест-накрест полоски бумаги, – вспоминала Галина Бардышева. – В публикациях об Ораниенбауме военного времени гордо повторяются километры вырытых населением окопов и противотанковых рвов. Встречая эти цифры, я вновь и вновь вспоминаю, как было страшно: обстрелы, воздушные налеты…

В сентябре 1941 года мама работала на строительстве оборонительных сооружений. Их команда рыла окопы на Гостилицком шоссе, многие не вернулись. Маме, по счастью, удалось выбраться оттуда, когда наша оборона была прорвана и пал Петергоф».

Брат Галины Бардышевой Владимир Тумашев впоследствии рассказывал: «При первой сильной бомбежке моя мама, взяв за руки меня и сестру Галину, бегом повела нас в Верхний парк – в укрытия. На бегу она вдруг повалила нас на землю под крутой откос в сторону Оранжерейного сада и закрыла нас своим телом. Над нами очень низко кружил немецкий самолет и строчил из пулемета по бегущим людям. Но вскоре к бомбежкам и артобстрелам привыкли и никуда не прятались».

«Рисовали поле, букеты и воздушный бой»

Татьяна Кравченко рассказала историю своей мамы Маргариты Кравченко и маминой подруги Маргариты Беловой.

Маргарите Кравченко удалось эвакуироваться в 1942 году.

«О жизни в блокадном Ленинграде мама почти ничего не рассказывала. Вот о жизни в эвакуации – много и даже с удовольствием, о Ленинграде – нет, – поделилась Татьяна Кравченко. – Какие-то обрывочные воспоминания относятся, видимо, к самому началу осени 1941 года: как мама ехала в трамвае на работу к бабушке Асе, и тут начался обстрел, всех выгнали из трамвая и заставили бежать в бомбоубежище, и мама очень боялась, что она не доберется до бабушки Аси. Как стояли с Валериком целый день в очереди за жмыхом, но все-таки купили. Как во время бомбежки спускалась в бомбоубежище и рядом упала балка перекрытия, к счастью, только по ноге ударила, а если бы чуть-чуть в сторону…»

Детский садик, куда ходила подруга Маргариты Кравченко Маргарита Белова, сначала эвакуировали в Новгородскую область, но потом решили вернуть в Ленинград. Вот что узнала со слов близких Татьяна Кравченко: «В садике (в наше время это детский сад №62, который находится на Бармалеевой улице в Петроградском районе. – Ред.) режим был, как и в мирное время: завтрак, обед, ужин и вроде даже полдник. И каждый раз что-то давали, хотя если суп, то можно считать, что одна вода, крупинка крупинку догоняет. Однако все-таки это была еда. А между этим – занятия по рисованию, музыке и другие. Параскева Варфоломеевна (тетя девочки. – Ред.) писала об этом так: «Больше всего дети рисовали по замыслу. Конечно, у мальчиков отражалась война, да и у большинства девочек. Иногда предлагали нарисовать цветы, которые мы встречали в эвакуации. Многие рисовали поле, букеты и все-таки в небе воздушный бой. Наши побеждали».

О родственниках напоминают их вещи

Елена Богомолова родилась после войны в семье, из которой блокада унесла множество жизней.

«Вещи, хранящиеся у нас дома, напоминают об ушедших родных, – поделилась она. – Деревянная шкатулка с фотографиями, испещренная надписями, нацарапанными младшим братом моего отца – мальчиком Витей, погибшим в разбомбленном эшелоне вместе с детьми, которых пытались вывезти из Ленинграда. На стенах квартиры висят картины деда Моисея Реброва, жившего на Гаванской улице и умершего 31 декабря 1941 года от безбелковой дистрофии в первую блокадную зиму. В блокаду умерли и его родные братья Илья и Николай».

Сохранились письма военных лет от родных сестер бабушки. «Моя бабушка по отцу выжила лишь потому, что была сослана в Казахстан по сфабрикованному делу в 1937 году и вернулась после войны. Вторая бабушка, по матери, гасила фугаски, ходила на работу на склады Бадаева пешком с Васильевского острова. Она прожила долгую жизнь, но до конца своих дней вспоминала блокаду – как варили суп из клея и ремней и как обживались после войны в квартире на Среднем проспекте Васильевского острова на первом этаже, где полом была земля…» – написала Елена Богомолова.

Молитва

Любовь Володкевич, читатель «Петербургского дневника».

В куче тряпок на кровати

В леденящем Ленинграде

Санитарная бригада

Нашла умерших детей.

Но один зашевелился,

Его вырвали у смерти

И в госпиталь быстрей.

Дети, побыстрее, прячемся в траве.

Немец налетел, ну просто ад.

Воздушная тревога – спаси нас ради Бога.

И в детский сад не попади снаряд.

Посвящается брату

Юрий Зубков, житель блокадного Ленинграда.

Разорвал еще я книжку,

Чтоб буржуйку растопить.

Напоить хотел братишку:

Он лежит и просит пить.

Он лежит и все храпит –

Мне казалось, будто спит…

А потом глаза открыл –

Навсегда уснул, остыл.

Брат художником мог стать

И шедевры создавать.

Много горя от блокады…

Гром войны давно утих,

А умерших помнить надо –

Теперь живу я за двоих!

Тот, кто пережил блокаду,

Меня правильно поймет…

«Организм таял – истощался»

«В блокадные дни переживала все ужасы войны по адресу: улица Дзержинского (Гороховая), д. 51, кв. 39. Теперь его снесли» – так начала свое письмо в редакцию «Петербургского дневника» Эльза Ржевуцкая.

Она рассказала, что после взрыва Бадаевских складов, где хранился резерв продовольствия города, люди стали голодать. Они собирали в том месте сахарный песок вместе с землей и высасывали из этой смеси сладость. «Запасов питания в доме не было! Детский организм таял – истощался, не получая пищи, извлекая соки из себя, превращаясь от этого в скелет, когда осталась только кожа, натянутая на кости (дистрофия)», – поделилась воспоминаниями Эльза Ржевуцкая.

Грянули морозы… «Отопления и освещения в комнате не было, по заледенелым стенам бегали крысы, питаясь клеем из обоев. Мне они прокусили на правой ручке средний пальчик. Шрам остался навсегда!» – написала блокадница.

«Каждую ночь нас водили в бомбоубежище»

Когда началась война, Борису Мискевичу было 5 лет. Его семья жила в доме 24 по Ропшинской улице, окно комнаты выходило на Зеленинский садик.

Тогда Зеленинский сад был гораздо больше, а в центре сада стоял фонтан, рассказал житель блокадного Ленинграда.

«В феврале 1942 года умерли папа и младшая сестра. Мама с большим трудом их похоронила на Серафимовском кладбище, – поделился воспоминаниями Борис Мискевич. – Мама пошла работать на завод автоматов на Разночинной улице, а я пошел в детский сад на Большой Зелениной почти напротив Корпусной улицы. Этот детский сад проработал всю войну и работает до сих пор. Каждую ночь нас водили в бомбоубежище, в дом напротив. Помню разрушения, которые были в нашем микрорайоне. На углу Чкаловского и Большой Зелениной, где теперь школа, до войны было ремесленное училище, которое было полностью разрушено…»

Борис Мискевич хорошо запомнил магазин на углу проспекта Щорса (сейчас Малый проспект П.С.) и Большой Зелениной. «Вечером там была местная барахолка, где продавали, меняли у кого что было. Иногда в детском саду выдавали по конфетке. Я ее прятал, приносил домой, а мама меняла на хлеб», – рассказал он.

Маленький Борис болел желтухой и два месяца провел в детской больнице имени Филатова на улице Чапыгина. Петербуржец признался, что хорошо запомнил День Победы: «Радио у нас не было. О Победе в войне мы все узнали на улице, народ бурлил, целовались, поздравляли друг друга с Победой. Начиналась новая жизнь. В войну я пострадал, стал заикой, что мне иногда усложняло жизнь. Но это не помешало мне окончить школу, поступить на физический факультет Ленинградского государственного университета, а в 1969 году защитить кандидатскую диссертацию».

Книга очерков о блокадном городе

Вячеслав Кокин в своем письме «Петербургскому дневнику» сообщил, что в его семье среди прочих блокадных реликвий хранится одна небольшая книга, которая была выпущена в осажденном Ленинграде весной 1943 года. Это «Ленинградский год» Николая Тихонова, «своеобразная летопись из жизни города-фронта».

Написан «Ленинградский год», как пояснил Вячеслав Кокин, по воспоминаниям его деда Ивана Кокина, который всю блокаду проработал на одном из оборонных заводов.

Вячеслав Кокин привел предисловие, которое сделал к книге сам автор: «Ленинградский год» – так называется книга этих маленьких очерков. Это только короткие описания, отдельные зарисовки, небольшие эпизоды из ленинградской жизни, охватывающие период с мая 1942 года по конец апреля 1943 года. Первый очерк написан после не имеющей равных по трудностям зимы 41-42-го года. Последний очерк закончен сейчас, когда снова теплый ветер весны несется над побуревшими деревьями парков и садов нашего города и по Неве кружатся мелкие шипящие льдинки».

Николай Тихонов не приукрашивал в своих очерках блокадный быт. В книге он рисует много суровых и трагических эпизодов. «В 1943 году Военным издательством Народного комиссариата обороны СССР была выпущена серия из двенадцати открыток – иллюстраций художника Виктора Морозова к книге Николая Тихонова «Ленинградский год». Одна из них – «Ленинград в августе 1942 года» – также хранится в семейном архиве», – рассказал Вячеслав Кокин.

Он добавил, что на одном из творческих вечеров в Доме писателей ленинградский поэт Александр Прокофьев экспромтом написал на этой открытке несколько четверостиший. «К сожалению, подробностей этой встречи с писателем не сохранилось», – сказал Вячеслав Кокин.

«Война!»

Валентина Котикова рассказала, что 22 июня 1941 года гуляла в Таврическом саду.

«Было солнечно, весело, хорошо, как вдруг по радио передали: «Война!» Все звуки смолкли, и воцарилась тишина. И только один маленький мальчик, прыгая, кричал: «Война, война, война», – до тех пор, пока мать не дала ему подзатыльник. Он заплакал. И вот до сих пор у меня в ушах стоит эта зловещая тишина и громкий детский плач», – поделилась воспоминаниями женщина.

Валентина Котикова хорошо помнит, как вместе с мамой они копались на помойке, собирали очистки картофеля, которые потом варили и ели… «У меня еще была маленькая сестренка Нина, она родилась вроде бы перед войной, я уже не очень помню Нину. Но двоих родителям было не выкормить. Мама меня подкармливала грудным молоком. Потом Нина умерла. Еще в блокаду у мамы родился сын Саша, но его уронили в роддоме – руки слабые были у врачей… Сашу и Нину похоронили. Где точно, я не знаю. Наверное, на Пискаревском кладбище», – рассказала блокадница.

Выводила первый трамвай

Вероника Финоженок прислала в редакцию рассказ о своей бабушке Анне Ковалевой – вагоновожатой, весной 1942 года выводившей первый блокадный трамвай.

«Моей бабушке было доверено вывести первый трамвай из трампарка имени Леонова. Сохранился видеоархив тех лет. И вот моя бабушка в белом платке, сияя от счастья, выводит трамвай на маршрут. Бежит трамвай, беспрерывно позванивая, а вдоль трамвайных путей и на остановках стоят ленинградцы, смеются и плачут, обнимают друг друга. Эта общая радость, надежда дороже всех наград», – уверена Вероника Финоженок.

18 января 1943 года – день прорыва блокады Ленинграда – ее бабушка встретила в больнице. «А 28 октября 1943 года Анне Ковалевой вручили медаль «За оборону Ленинграда». Потом бабушка получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Эти медали как большая ценность хранятся в нашей семье, как и в семьях блокадников, победивших смерть», – рассказала Вероника Финоженок.

О кипятке

Дмитрий Суслов, петербургский поэт и композитор.

Пустой блокадный кипяток

Был слаще сахара и меда.

Родного солнышка чуток

Дарил в любое время года.

Кипяток блокадных дней

Согревал тела и души.

Делал нас еще сильней

И спасал от злобной стужи.

За окном мела метель,

Печка грела дом поленом,

И тепло, как добрый хмель,

Растекалось вновь по венам.

Из группы осталось два человека

Елена Шалдо поделилась историей своего отца Григория Шалдо: 1 сентября ему исполнилось 95 лет.

«С осени 1941 года отец пошел учиться в ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества. – Ред.), но в январе 1942 года учеба прервалась. Когда в марте отец вернулся в училище, из всей группы осталось только два человека – мой отец и другой мальчик», – рассказала Елена Шалдо.

С 1943 года ее отец работал кровельщиком и восстанавливал дома в городе и цеха Кировского завода. «После войны отец окончил строительный техникум, поступил в строительный институт, но, к сожалению, не окончил его, потому что уже родились я и моя сестра. Работал в тресте №16 мастером и начальником участка более 25 лет и 10 лет на домостроительном комбинате №3 начальником цеха. Строил и восстанавливал множество объектов в городе. Папа – ветеран войны и труда, награжден медалью «За оборону Ленинграда» и множеством других памятных медалей», – написала Елена Шалдо.

«Гадкий утенок» и меры против эпидемии

Владимир Турбин прислал свои воспоминания и воспоминания своей знакомой Нины Масловой.

Мужчина рассказал, что его любимая сказка – «Гадкий утенок», и впервые он ее услышал в детском саду блокадного Ленинграда.

«В нашей группе находилась девочка Катя, у которой головка была подстрижена наголо. Мы, мальчишки, относились к этому спокойно, а вот девочки почему-то ставили это ей в вину, подчеркнуто не хотели играть с Катей и, как она ни пыталась со всеми дружить, не подавали ей руки, даже во время общих танцев. От такого отношения Катя убегала в уголок комнаты и тихо плакала», – рассказал Владимир Турбин.

Чтобы отучить детей от такого поведения, воспитательница усадила их в круг и прочитала сказку Ганса Христиана Андерсена.

«Прошло время, и у нашей Кати отрасли прекрасные волосы», – написал Владимир Турбин.

Воспоминания Нины Масловой тоже связаны с детским садиком. Так, ей запомнилось, как ее группа ходила гулять на Покровскую площадь – нынешнюю Тургенева.

«Справа стояли стеллажи с телами, а слева был разведен огромный костер в яме, и женщины в ватниках с крестами на шапке и рукаве бросали маленькие пакеты туда. Это жгли тела покойных детей, чтобы не было эпидемии», – рассказывала Нина Маслова.

На столе отца лежала газета с его фотографией

Лариса Янушанец рассказала, что ее 10-летняя мама узнала о том, что выезд из Ленинграда прекращен, 8 сентября 1941 года, сидя на чемоданах на Московском вокзале.

Мама Ларисы Янушанец была там со своим братом, 7-летним мальчиком.

«Дедушка, вернувшись домой поздно вечером и увидев своих детей и жену, опустился на стул и устало произнес: «Шурочка, что же ты наделала…» Он договорился с соседкой о том, что ее родственники в Ярославской области примут его семью, но бабушка решила, что переживать трудные военные годы лучше всем вместе», – написала Лариса Янушанец.

Ее дедушка был инженером-строителем и секретарем экспертного совета в архитектурно-планировочном отделе Ленсовета.

«Мама рассказывает, что дома на рабочем столе ее отца лежала газета с его фотографией на первой полосе. Там он стоял на краю окопа, его волосы раздувались ветром, а под фото была подпись: «Руководитель работ по строительству Лужского рубежа Дмитрий Павлов». Всю осень 1941 года дедушка был на фронте, в декабре его привезли на машине, очень сильно исхудавшего. Он умер 16 января 1942 года. В этот день ему было выписано направление в только что открывшийся санаторий для дистрофиков», – поделилась Лариса Янушанец.

Одно яблоко

Александр Пацовский рассказал историю своей бабушки Зинаиды Лебедевой. Она родилась 25 июля 1920 года и всю блокаду проработала слесарем на Ленинградском Адмиралтейском объединении.

«Особенно ценны ее личные воспоминания. Например, как ее с подругой, еще молодых девчонок, опекали товарищи по заводу (бабушкина подруга, к сожалению, до Победы не дожила – от нее нашли только руки после взрыва на их складе с пироксилином). Как ей с мамой по Дороге жизни доставили посылкой коробку конфет и большое яблоко. Они положили коробку на антресоли и отвлеклись буквально на минуту, а пухлый от голода четырехлетний соседский мальчик Сережа непостижимым образом добрался до нее: он ел и плакал, и они плакали, но не ругали, понимали – голод. А мальчик потом все же умер, в ту же зиму 1942 года…» – написал Александр Пацовский.

Он добавил, что его бабушка была «обычной труженицей и работала до конца жизни». Ее не стало 27 апреля 1991 года.

Просили маму идти за хлебом

Блокадница Нина Пыркова сейчас живет в Московской области. Об акции по сбору блокадных воспоминаний она узнала случайно, от своей подруги, приехавшей в наш город на экскурсию.

Знакомая блокадницы отправила ей фотографию дома 42 на канале Грибоедова. Нина Пыркова жила в нем во время блокады. «Прошло 80 лет, а на углу все так же булочная, в которую моя мама ходила за хлебом, стоя в очереди в морозные дни 1941-1942 годов, – рассказала Нина Пыркова. – Мы, ее дети, спали одетые все на кровати и с утра начинали просить маму, чтобы шла за хлебом. Иногда ее заставал сигнал воздушной тревоги и мы боялись, что она уже не придет».

В блокаду умерли брат Нины Пырковой и бабушка… «Хочу поблагодарить губернатора Петербурга Александра Дмитриевича Беглова за поздравления нас, блокадников, живущих в других регионах России. И благодарность вашей газете за память», – резюмировала Нина Пыркова в письме «Петербургскому дневнику».

Такое время…

Юрий Соскин поделился с нами историей своей мамы Сарры Соскиной, а также бабушки и дедушки – Дарьи и Залмана Роговых.

Житель Петербурга рассказал, что его дед, Роговой Залман Беркович, был призван в Красную армию в августе 1941 года и воевал на подступах к Ленинграду. Он погиб в апреле 1942 года. Бабушка, Роговая Даша Гиршевна, всю блокаду проработала в военном госпитале сестрой-хозяйкой.

Юрий в деталях запомнил истории, которые слышал от близких: «Мама моя была еще маленькой, поэтому бабушка боялась оставлять ее одну дома и брала с собой на работу в госпиталь. Так как это запрещалось, во время обхода главврача маму прятали в кладовке под мешками с бельем». Бабушка Юрия Соскина к началу войны уже была беременна, и в январе 1942 года родилась девочка Лиля. Она могла бы стать тетей Юрия, но прожила только шесть дней.

«Время было самое голодное и холодное», – добавил Юрий Соскин.

Чуть не погибли в «Олимпии»

Владимир Евсеев рассказал, что летом 1941 года в городе еще работали кинотеатры.

«До сих пор помню знаковый эпизод того времени. Отец позвал меня в кинотеатр «Олимпия» на фильм «Петр Первый». Этот кинотеатр находился на Международном проспекте (сейчас Московский проспект. – Ред.), где теперь располагается сад «Олимпия». Во время сеанса вдруг в зале включили свет и нам было сказано немедленно покинуть зал. Оказывается, начался воздушный налет на город и по радио была объявлена воздушная тревога.

Народ не соглашался уходить, объясняя, что окна в кинотеатре завешаны и поэтому кинотеатр не может быть целью для бомбардировки. А директор кинотеатра ответил, что если он позволит нам остаться, то его сурово накажут. После этого все разошлись», – рассказал Владимир Евсеев.

Они с отцом вышли и остановились в подворотне на 6-й Красноармейской улице.

«Поскольку был уже вечер и на улице стемнело, мы видели в небе наши аэростаты и перекрестие наших прожекторов на летящем немецком самолете, – поделился воспоминаниями Владимир. – Вдруг все услышали пронзительный свист падающей бомбы. Со стороны Международного проспекта раздался взрыв, земля под ногами содрогнулась. Кто-то прибежал со словами: «Кинотеатр «Олимпия» разбомбили!» Позже налеты немецких самолетов участились, они стали повторяться по нескольку раз в день».

В феврале 1942 года умерла мама Владимира Евсеева. От голода. «На саночках, завернутую в одеяло, мы с папой отвезли ее и похоронили в братской могиле на Волковском кладбище. По дороге на кладбище, когда мы свернули с Лиговки на Расстанную улицу, я увидел, что не мы одни везем санки с умершим человеком. На похоронах церемоний никаких не было. Могильщики брали покойников за плечи, ноги и кидали в большой котлован», – добавил Владимир Евсеев.

Человеческая доброта и жертвенность

Лидия Семина родилась 17 сентября 1926 года в Ленинграде.

«12 января 1943 года я проснулась в объятиях моей умершей мамы и стала сиротой. Папа умер незадолго до войны, – рассказала женщина. – В блокаду я помогала добровольцам и дружинникам гасить зажигалки, жила у подруг и хороших людей. В 1943 году мы строили баррикады около Московских ворот, ожидая нападения врагов, за что получили статус участников войны. Я получила все возможные медали, связанные с этими временами».

В ее воспоминаниях много событий, связанных с человеческой добротой и жертвенностью. «Например, как-то в нашем доме остановились разведчики. Один из них обратил внимание на мои прохудившиеся валенки. Утром я нашла их подшитыми, залатанными и пригодными для носки. Я поняла, что это сделал он, симпатичный добрый молодой человек, который потом не вернулся из разведки, – написала Лидия Семина. – А мой муж, Моисеев Владимир Борисович, служивший в Кронштадте, рассказывал, как во время блокады он увидел сидящей в сугробе на последнем издыхании свою учительницу по фортепиано, которая занималась с ним до войны бесплатно, считая его талантливым и перспективным музыкантом, что оправдалось в дальнейшем. Он отдал ей свой паек, довел до дома и этим спас ее от ранней смерти».

«Вой сирен раздирал душу»

Юрий Соколов поделился воспоминаниями своей матери, Валентины Соколовой. Сейчас ей 93 года, а когда началась война, было всего 13.

«Самое суровое время было, когда мы жили на улице Каляева, дом 8, – голод, холод, воздушные тревоги. Спать ложились одетыми и, когда случалась воздушная тревога, мать уводила нас в бомбоубежище. Вой сирен раздирал душу, – рассказала женщина. – В летние каникулы 1942 года нас, школьников, отправляли на огороды полоть грядки. Наш огород находился на Пороховых. Очень большой он был. Помню, как над нами под огнем зениток очень быстро и очень низко пролетел немецкий самолет, сбрасывая листовки. Между грядок бежали красноармейцы и с криком «Не трогать!» быстро собирали их».

Несмотря на тревоги и обстрелы, жители ходили в кино, посещали Театр музыкальной комедии. «Мы злились, когда тревоги мешали и прерывали фильмы и спектакли, проклинали тогда немцев», – добавила Валентина Соколова.

Первый поход

Людмила Кордакова родилась 2 мая 1933 года. На момент начала блокады ей было 8 лет.

Ее семья жила на улице Рубинштейна, совсем рядом с Невским проспектом. В марте 1942 года Людмила Кордакова и ее сестра Алла впервые в том году вышли на улицу.

«Когда мы переходим дорогу, то на углу Коломенской улицы и Свечного переулка я замечаю под водосточной трубой сверток, перевязанный бечевкой. Я говорю о нем Аллочке, но она не хочет останавливаться и движется дальше. Меня разбирает любопытство, и я приседаю около свертка. Я развязываю бечевку, разворачиваю бумагу, дальше вижу нечто, завернутое в тряпку сине-красного цвета. Дергаю, раскрываю и… падаю на снег! В тряпке лежит детская рука – точно такая же, как моя! Отрубленная кисть руки, вся в крови. Я сразу забываю, куда и зачем мы идем, зову сестру… В первый наш поход на улицу нас всюду сопровождала смерть. Мы возвращаемся домой и все рассказываем маме, которая нас утешает», – поделилась воспоминаниями женщина.

В честь 75-й годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда «МИР 24» публикует истории трех женщин, чье детство пришлось на годы войны.

Этот январский день 75 лет назад подарил Ленинграду второе рождение: 27 января 1944 года город был полностью освобожден от фашистской блокады.

Освобожден от мучительного голода, холода и бесконечной череды смертей, прежде всего – детских. О точных цифрах говорить сложно, но, по примерным подсчетам, за годы блокады в Ленинградце умерло до 150 тысяч детей, многие из них были грудными.

С 20 ноября 1941 года паек ребенка, не достигшего 12 лет, составлял 125 граммов хлеба. У тех, кто в условиях чудовищного голода, сумел выжить и дожить до седых волос, до сих пор сохранилась эта привычка: за столом съедать весь хлеб до последней крошки. Они сами называют это «блокадный синдром».

По случаю годовщины снятия блокады в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил 23 января прошел праздничный концерт. Корреспондент «МИР 24» встретилась с детьми блокады и выслушала истории, которые сложно воспринимать без слез.

«На прогулке мы попадали под обстрел»

Елизавета Дмитриевна Перепеченко, 83 года

Я родилась в Ленинграде, и предки мои жили здесь с середины XIX века. В блокаду мне было шесть лет. У моей семьи очень грустная история. Папу забрали, когда мне было восемь месяцев, маму забрали в начале войны, в 1941 году. Обоих забрали по доносу, оба впоследствии были реабилитированы. Папа вернулся, нашел меня после войны в детском доме, мама погибла. Только через 52 года я узнала, куда мама исчезла. Она просто исчезла и все, ее прямо на работе забрали…

Я осталась с бабушкой. Когда она умерла, соседи меня, по счастью, отвели в детский сад. Это было летом 1942-го года: мне было уже семь лет, но тогда в школу шли с восьми. Так я стала ходить в садик, и меня оставили там больше, чем на год – я просто там жила постоянно. А потом, когда пошла в школу, меня уже перевели в детский дом.

У меня о нашем детском саде воспоминания хорошие. Знаете, как говорят: «Все лучшее – детям». Так вот, тогда это был не лозунг – действительно, старались сделать все для детей. Детские сады в блокаду работали, как положено: были и музыкальные занятия, и рисование, и прогулки. Только на прогулке мы попадали под обстрел…

Обстреливали все время, по несколько раз в день, но один день я особенно запомнила. Наша группа была на прогулке, когда начался жуткий обстрел. Воспитательница загнала нас всех в подъезд какого-то дома и закрыла нас собой, как курица цыплят. Так мы стояли, пока все это не кончилось. Это было что-то ужасное.

«Девочки обходили дома: искали, где остались живые»

Было, конечно, очень голодно. Но в детском саду нас кормили. Может, кто-то помнит еще, был такой суп – хряпа. Это щи из какой-то травы, зеленые и горьковатые – отвратная совершенно еда! Но нас заставляли ее съесть, потому что все-таки какие-то витамины. Каждый день нам давали настой хвои – это тоже были витамины. Чтобы этот настой сделать, женщины собирали хвою, ветки. Понимаете, вот в чем героизм города! Защитники – само собой, они герои, но я говорю и о простых жителях.

Девочки, которые ходили по домам – их самих ветром качало. Лифтов не было, они ходили пешком, подъезд за подъездом, этаж за этажом: обходили все квартиры – искали, где остались живые. Бывало так, что все взрослые умерли, остался маленький ребенок. Если бы они не пришли, ребенок бы тоже умер.

Я тоже чудом выжила. Как потом оказалось, у меня была очень тяжелая пневмония – поднялась высокая температура. И меня завхоз нашего детского садика взгромоздила к себе на спину и отнесла в больницу. Это не входило в ее обязанности, и я не знаю, откуда у нее силы взялись! Три месяца меня в больнице выхаживали. Там было больше раненых, чем детей. В больнице с нами, школьниками, занимались учителя, там была библиотека, был хор.

Я была сирота – у меня вообще никого не было, и одна медсестра на день рождения мне принесла в подарок куклу. Причем, не какую-то поношенную, а совершенно новую куклу – видимо, она ее купила специально для меня. Вот такие были люди…

Поэтому, несмотря на голод, на потери и на то, что было жутко страшно, когда бомбили, у меня есть и хорошие, светлые воспоминания. Мне всю жизнь везло на хороших людей. И потом, знаете, что я вам еще скажу: никто не думал о том, что мы не победим. По крайней мере, дети.

«Мама начиняла мины – была вся желтая»

Людмила Ивановна Птах, 79 лет

Я родилась в 1940 году в Ленинграде и жила там 20 лет, пережила с мамой блокаду. Когда она началась, мне был всего один год и восемь месяцев. Я болела дистрофией между второй и третьей стадией. То есть это уже та дистрофия, при которой человек просто умирал: я не говорила и не ходила.

Мама работала на военном заводе, начиняла противотанковые мины. Это очень вредное производство – она была вся желтая. После войны, в 48 лет, она начала резко терять память. Отец погиб на фронте в Эстонии в 1944 году. Блокада закончилась 27 января, и буквально через два месяца, 29 марта, его убили.

Что я помню, так это бомбежки. Бомбили по-страшному. Я до сих пор очень хорошо помню этот звук, когда летят самолеты… Но, конечно, я была в какой-то прострации, поскольку целый год я просто лежала. В 1943-м или 44-м году, когда я немножечко окрепла, меня отдали в детский сад.

«Люди теряли разум от голода»

Конечно, голод – это страшное дело. В детских садах и детдомах хоть как-то кормили, а дети, которые жили дома, с семьями, часто просто умирали.

Ели все, что было: делали лепешки из лебеды и подорожника. В хлебе, который нам давали в пайках, по 125 граммов, была даже целлюлоза и всякая другая гадость.

Люди ели людей – и такое было. Мама мне говорила: вечером лучше не выходить. А детей вообще нельзя было отпускать. 665 человек расстреляли за каннибализм – эта информация есть и в документах. Убивали, варили и ели. Один из наших блокадников рассказывал историю про чьего-то родственника. Его дети умирали с голоду, и вот он убил кого-то, сварил и принес им. Потом он на этой почве просто свихнулся, пошел и сдался.

Люди теряли разум от голода и дистрофии. Ничего не было в голове, кроме того, чтобы что-то съесть, а есть было нечего. В 1942 году хоронили тысячу человек в день. Тысячу – в день! Можете себе представить, сколько людей погибло… Как пишут в разных источниках, до блокады в Ленинграде было 3 миллиона 200 тысяч человек, а когда блокада кончилась – 700 тысяч…

«Мать отрезала от ребенка по кусочку и отдавала другим»

На кладбищах были вырыты большие рвы, куда сваливали тела. Когда уже некуда было хоронить, вышел приказ — сделать что-то типа крематориев, и трупы просто сжигать. У меня была соседка, тетя Вера; она плакала всю свою жизнь. У нее умер маленький ребенок, приехали отряды, которые собирали трупы, она им его отдала – и все. Где он похоронен, она не знает.

В некоторых семьях, где умирали люди, трупы не хоронили, а прятали, потому что за них, как за живых, можно было получать карточки на еду. Иногда, если в многодетной семье умирал ребенок, а мороз зимой был под 40 градусов, мать клала этого ребенка между оконными рамами, по кусочку отрезала от этого ребенка и отдавала другим детям, чтобы те не умерли. Это было, это все было…

Но я хочу сказать, что люди были сплочены и в большинстве своем тогда были добрее друг к другу, заботились друг о друге, старались беречь детей. А в послевоенное время я не помню даже скандалов, хотя мы жили в коммуналке. Никто не ссорился, на праздники мы собирались все вместе, дети дружили друг с другом.

«До сих пор не могу рассыпать ни крошки хлеба»

Нина Давыдовна Хандрос, 84 года

Хандрос – фамилия моего мужа, моя девичья фамилия – Карасик. Я 1934 года рождения. Когда началась война, мне было семь лет. Мы жили в Озерках, у нас был там свой дом, поэтому нам было немножко проще. Например, у нас был колодец, и, когда у многих не было воды, мы могли растапливать снег. Большим подспорьем еще была кора на деревьях. В пищу шло все, разобраны были все заборы. Конечно, все это было ужасно: бесконечные воронки, бесконечные снаряды…

Семья у нас была из четырех человек: мама с папой, сестренка младше меня, 1938 года, и я. Мы с сестрой сразу же научились понимать время на часах. Полинка еще не понимала, сколько времени, но она точно знала, что если большая и маленькая стрелки находятся в определенном положении, то скоро уже дадут что-нибудь покушать. Чувство голода было, конечно, изнурительным.

С тех пор прошло столько лет, но у меня и сейчас, как только я об этом подумаю, идет слюноотделение – на что, как вы думаете? На жмых! Простой жмых, которым кормят коров, его еще называют «макуха». Когда я потом с ребятами работала в трудовых лагерях, просила у агрономов: «Принесите мне кусочек жмыха попробовать». Когда мама клала нам кусочек жмыха на язык, и мы его сосали, это было такое наслаждение, такое лакомство!

Хлеб нам, конечно, давали, но это была такая малость – эти 125 грамм… Помню, когда мы с папой уже были в эвакуации, мы жили в глухой деревне Пуксиб в Коми-Пермяцком округе. Папа устроился продавцом – продавал хлеб. И как-то раз он мне взвесил ломтик хлеба и сказал: «Вот твои 125 грамм». Но в Ленинграде это были не те 125 грамм; это был такой комочек, который по объему был гораздо меньше. Тем не менее, это был хлеб. Вы не поверите, но вот до сих пор, даже если мне уже не хочется есть, я не могу себе позволить рассыпать ни крошки хлеба. Я их обязательно сметаю в ладошку и просто не могу выбросить. Стараюсь всегда доедать до конца, но если уже приходится какие-то остатки еды смывать, выбрасывать, смотрю на них и думаю: «Вот если бы такое в ТО время было, хоть маленький кусочек…». Это уже блокадный синдром называется.

Пайки делили на небольшие порции, каждому выдавали по несколько раз в день, по часам, чтобы хоть как-то поддерживать организм. У многих к этому был очень деловой подход. А дети тоже поступали удивительно. Некоторые говорили так: «Знаешь, мама, доктор сказала, что если с тобой мы будем не поровну есть, то с кем-нибудь из нас что-то случится». Но, конечно, были и люди, которые брали себе больше, чем положено, отнимали чужое – и такое было. Случаи людоедства тоже имели место, но все-таки в подавляющем большинстве люди не ели друг друга. Понимаете, наступал какой-то звериный инстинкт: люди теряли человеческий облик в этом исступленном желании поесть.

«Машина в любой момент могла уйти под лед»

Сначала предлагали эвакуировать детей отдельно, без родителей. В первой волне эвакуации была и та партия детей, которую отправили в Лычково – их отправили фактически навстречу Гитлеру… Конечно, когда все услышали об этом эшелоне, мама нас с Полинкой не отпустила. А потом уже все было закрыто, закончилась навигация.

Через какое-то время папа очень заболел. Мама его подняла, а потом свалилась сама – полное истощение. У меня такое впечатление было всегда, что она свой паек делила между нами. В общем, мама больше не встала: 5 апреля 1942 года она умерла. Мы ее похоронили, и уже где-то числа 8-9-го папа отправился с нами в эвакуацию.

Эвакуировались мы по «Дороге жизни» через Ладожское озеро. Папа договорился с водителем какой-то военной машины, мы погрузили вещи и поехали. Дверцы со всех сторон были открыты, чтобы можно было выскочить. Машина в любой момент могла уйти под лед – на Ладоге были сплошные полыньи.

Полинке тогда было четыре годика. После смерти мамы она папу не отпускала ни на шаг, с рук не слезала. Сестренка, очевидно, была истощена больше, чем я, и у нее была меньше сопротивляемость. В дороге у нее началась сильная дистрофия и понос. Мы старались не давать ей ничего лишнего, давали побольше воды, и кое-как она держалась.

Когда мы очутились на твердой земле, нас тут же встретили работники эвакопунктов, напоили горячим чаем, дали поесть. Но мы помнили, что нельзя в пустой, изголодавшийся желудок класть лишнее – это было смерти подобно.

Нас встречали на каждой станции: кормили обедом, водили в баню, давали сухой паек в дорогу. В эвакопунктах нужно было оформлять документы, и однажды папа как обычно отправился в билетную кассу, а меня оставил с сестрой и строго сказал: «Смотри, чтобы она ничего в рот не взяла!». И вот она бегает по лавке, а с другой стороны сидит другая семья. Увидели ее: «Ой, какая красивенькая, на бубличек!». Я кричу: «Поленька, не бери!», но она вырвала у меня баранку. Начался кровавый понос, и через несколько дней она умерла.

Очень красивая девочка была, кудрявая – люди с трудом глаза отводили…

Так мы с папой остались вдвоем. Он умер в 1954 году.

Вот так сложилась жизнь.

Екатерина Соловьева