Трудно себе представить что-то более ужасное, чем блокада города в течение девятисот дней. Бомбежки, голод, холод и безумие. Мы публикуем отрывки из воспоминаний людей, которые пережили блокаду, не сошли с ума и дожили до наших дней. Это нельзя забыть и простить это тоже нельзя.

Татьяна Борисовна Фабрициева

«Мы были в гостях у папиных друзей, когда объявили воздушную тревогу. До этого их объявляли часто, но ничего страшного не происходило, трещали зенитки и объявляли отбой. А тут мы услышали не только зенитки, но и глухие удары взрывов. Когда, после отбоя, мы вышли на улицу, то увидели страшное багровое небо и расползающиеся по нему клубы дыма. Позднее мы узнали, что это горели Бадаевские склады, те самые, где хранился основной запас продовольствия для города. Война для нас вступила в другой этап. Вечером снова была тревога, раздавался ужасный свист и после него глухой удар. Пол ходил ходуном, и казалось, что мы не дома, а на борту океанского корабля. Вскоре нам пришлось спуститься в убежище. То, что мы увидели утром, потрясло меня на всю жизнь: на соседней улице все дома через один были словно разрезаны ножом, в остатках квартир были видны печи, остатки картин на стенах, в одной из комнат над бездной повисла детская кроватка. Людей не было нигде».

Лиля Ивановна Вершинина

Я помню: в комнате было очень холодно, стояла буржуйка, спали мы в одежде. У мамы пропало молоко, и Верочку нечем было кормить. Она умерла от голода в августе 1942 года (ей был всего 1 год и 3 месяца). Для нас это было первое тяжелое испытание. Я помню: мама лежала на кровати, у неё распухли ноги, а тельце Верочки лежало на табуретке, на глазки мама положила ей пятаки. Я держала ее ножки, а сестра стояла у изголовья и говорила: «Вера, Вера – открой глаза и снимала пятаки, и так все повторяла «Вера, Вера открой глаза». Наконец, пришел отец и принес гробик, куда мы ее положили, а нам объяснил, что он разговаривал со священником на Волковом кладбище, спрашивал, где можно похоронить такого маленького ребенка. На что священник ему ответил: «такие дети – это ангелы», их надо хоронить около церкви, выбирайте любое свободное место. Отец на руках, через весь Лиговский проспект (транспорта не было) отнес гробик с Верочкой и похоронил ее около церкви на Волковом кладбище.

Валентина Степановна Власюга

«Зимой к голоду прибавился холод. Поселились в кухне, где была печка, топили всем, что горело. Воду добывали из снега. Но одной водой сыт не будешь, а голод безжалостно косил людей. Помню, как принес дядя Илья, папин брат, немного конины. Он работал начальником пожарного подразделения. Видно, околела лошадь, служившая у пожарников. А вот от кусочка собачатины мама отказалась. Соседи пустили под нож свою овчарку, предлагали маме, но та сказала, что не может есть того, кого хорошо знала при жизни. Соседи знали свою собаку еще лучше мамы, но съели все до последней косточки, еще и нахваливали, баранину, мол, напоминает».

Игорь Владимирович Александров

«Самой трудной и опасной работой была заготовка дров. Топливо в Ленинград возили по Ладожскому озеру только на заводы. Сначала жгли книги, мебель и что найдётся. Но при бомбёжках рушились и горели дома, где можно было добыть с трудом недогоревшую древесину. Против нашего дома был огромный дом занимающий квартал, от ул. Разъезжей до след.улицы. В этот дом попали бомбы, он горел, как факел целую неделю. Пожарные машины его тушили, но безуспешно, он сгорел, но там много осталось несгоревшей древесины. Взять её было трудно, т.к. люди были истощены и опасно из-за того, что в любой момент могли обрушиться перекрытия и лестницы. Мы с мамой каждый день ходили туда за дровами. Она отбивала топором недогоревшие: перила, рамы, подоконники, сбрасывала их вниз, а я, что мог, таскал через улицу домой. В сгоревшем доме на лестницах, лестничных площадках сидели, лежали, чёрные сгоревшие, обледенелые от воды из пожарных шлангов трупы. Я с начало боялся мимо них ходить, но потом привык, они ведь не шевелились. Так мы заготовили дрова на зиму.»

Олег Петрович Смирнов

Как-то хозяин-финн сварил своего кота. Мы, дети, конечно, не знали, что варится кот. Помню, какой ароматный запах распространялся по комнате, когда его варили. Мне дали кусочек мяса, вкус его я запомнил на всю жизнь. Мама и тетя не ели мяса, и я тогда понимал их поведение по-своему. Они сберегли этот ценный продукт для нас, для детей.

Георгий Петрович Пинаев

Когда в пионерский лагерь, где я оказался, приходила почта, это было великое событие. Получившие письма ликовали, а остальные понуро расходились по углам. И вот однажды, я уже не помню кто, подбегает ко мне и кричит: «Пляши». Это значит, что мне пришло долгожданное письмо. Я открываю его и замираю. Пишет не мама, а моя тетя: «…Ты уже большой мальчик, и ты должен знать. Мамы и бабушки больше нет. Они умерли от голода в Ленинграде…». Внутри все похолодело. Я никого не вижу и ничего не слышу, только слезы льются рекой из широко раскрытых глаз. В голове повторяются страшные слова: «больше нет, больше нет, больше нет…». Мне кажется, что меня сейчас тоже не будет. Воспитательница ленинградского детского сада №58 И.К. Лирц с детьми в бомбоубежище во время авианалета. Фото – Сергей Струнников. Центральный архив общественно-политической истории Москвы.

Евгений Яковлевич Головчинер

Собрались мы в воскресенье семьей за столом. Пока мама первое наливает, я беру хлебные корочки, шарики катаю и кидаю в рот – на полном «автомате». И вдруг я смотрю – отец позеленел. Вскочил, заорал: «Я всю войну крошки хлеба… Как ты смеешь?»… Я ничего не понимал. Потом мама объяснила, что ей отец рассказал обо мне: «Ты стоишь на кроватке нагишом в рубашонке. И первое, что говоришь: „Папа, дай кусочек хлеба“. Он после этого не курил и не пил. Все, что мог, менял на хлеб и сухарики, приносил домой тебе». Этой сцены мне хватило на всю жизнь. Я ничего до сих пор совершенно не умею есть без хлеба – даже макароны и пельмени.

Лев Аркадьевич Стома

«Однажды мама пошла выкупить молоко мне и сестренке, и в этот магазин попал снаряд. Это случилось в ноябре 1941 года. Там было очень много жертв. Погибла и наша мама. Бабушка опознала ее только по руке, на которой было известное ей кольцо. Так мы остались с Таточкой только с дедушкой и бабушкой-инвалидом. Папа приехал с фронта, и маму похоронили на Охтинском кладбище. В конце ноября мы собрались помянуть покойницу, и дедушка сказал моему папе: «Ну что, Аркадий, выбирай – Лев или Таточка. Таточке одиннадцать месяцев, Льву шесть лет. Кто из них будет жить?». Вот так был поставлен вопрос. И Таточку отправили в детский дом, где она через месяц умерла. Был январь 1942-го, самый трудный месяц года. Плохо было очень – страшные морозы, ни света, ни воды…»

Людмила Алексеевна Горячева (Курашёва)

Из всей нашей густонаселенной коммуналки в блокаду нас осталось трое – я, мама и соседка, образованнейшая, интеллигентнейшая Варвара Ивановна. Когда наступили самые тяжелые времена, у Варвары Ивановны от голода помутился рассудок. Каждый вечер она караулила мою маму с работы на общей кухне. “Зиночка, – спрашивала она ее, – наверное, мясо у ребеночка вкусное, а косточки сладенькие?”. Мама, уходя на работу, запирала дверь на все замки. Говорила: “Люся! Не смей открывать Варваре Ивановне! Что бы она тебе ни обещала!”. После маминого ухода за дверью раздавался тихий вкрадчивый голос соседки: “Люсенька, открой мне, пожалуйста!”. Даже если бы я в конце концов поддалась на уговоры и решила открыть, сделать это все равно не смогла бы. У меня просто не было сил встать с кровати. Варвара Ивановна умерла от истощения.

Хилья Лукконен

«Наконец пришел долгожданный поезд. Это был товарняк, куда нас заталкивали толпами, воздуха почти не было. Не было ни воды, ни уборных, и мы справляли нужду где попало, – в тамбурах, открыв вагонную дверь наружу. Многие, страдающие расстройствами желудка, так и не дождавшись остановки состава, когда можно было облегчиться под вагонами, – делали тут же, под себя. Вонь в вагоне стояла невыносимая. Да еще кому-то вздумалось умереть, когда ближайшая остановка поезда предполагалась только через полсуток. Его завернули в чье-то детское одеяло и отнесли в скотский вагон, который находился в самом конце состава. Вот так мы и ехали до самого Красноярска. На всех крупных станциях мама выбегала на привокзальный базарчик, чтобы обменять на продукты что-нибудь из вещей».

Леонид Петрович Романков

Говоря откровенно, я не вспоминаю блокаду, как ужасное время. Мы были слишком малы, слишком долго шла война, слишком долго длилась блокада. Почти ТРИ года! Мы не знали другой жизни, не помнили ее. Казалось, что это и есть нормальная жизнь – сирена, холод, бомбежки, крысы, темнота по вечерам… Однако я с ужасом думаю, что должны были чувствовать мама и папа, видя, как их дети медленно движутся к голодной смерти. Их мужеству, их силе духа я могу только позавидовать.

Валентина Александровна Пилипенко

Мой маленький братик очень ослаб от голода, он не ходил и у него начались предсмертные судороги. Мама чудом успела принести его в Филатовскую больницу и его спасли от голодной смерти. Как мы выжили? Это сложный вопрос. Старший мой брат считал, что нас поддержали продукты, приобретенные на летнее время. Еще, к счастью, нашлась в бабушкином буфете бутылка со старым рыбьим жиром, который нам давали по малюсенькой чайной ложке. Кроме того, мама нас, по очереди, брала в столовую. Уносить еду из столовой было нельзя, а вот приводить детей, чтобы покормить, не запрещалось. Я хорошо помню, как в первый раз, попала в эту столовую. В помещении было очень холодно и стоял туман, в котором двигались фигуры людей. Мама посадила меня к себе на руки, но вот что я ела – не помню. Для нас, в то время, было неважно, чем нас кормили, лишь бы было что-то съедобное.

Мария Николаевна Романова (Исакова)

Зима 1942 года была очень холодная. Иногда набирала снег и оттаивала его, но за водой ходила на Неву. Идти далеко, скользко, донесу до дома, а по лестнице никак не забраться, она вся во льду, вот я и падаю… и воды опять нет, вхожу в квартиру с пустым ведром, Так было не раз. Соседка, глядя на меня, сказала своей свекрови: «эта скоро тоже загнется, можно будет поживиться».

Роза Полакайнен

Как-то днем мы с папой взгромоздившись на сваленные на грязном перроне вещи, ждали маму. Она должны была вернуться с горячим обедом. Отсутствовала она довольно долго. Мы уже начали волноваться, как вдруг она появилась, держа в дырявой варежке замёрзшую лошадиную голову. «Да вот…когда шла там, за складами, – смотрю, что-то из-подо льда торчит, вроде на ухо смахивает. Ложкой алюминиевой, что с супом-то несла, ковырнула. Ба! Да это же целая лошадиная голова!». Я помню, мы эту бедную лошадку долгов варили в котелке. Когда ее стали делить, едоков оказалось больше, чем предполагалось. Я свою порцию отдала папе, – ему она нужнее. Потому что он последнее время совсем ослаб, да и проклятая одышка замучила. А я есть это – не могла. Слишком глубоко засели в памяти изуродованные трупы лошадей, которых мы встречали по дороге.

Александр Иванович Руотси

«До войны наша семья жила в деревне Вирки Всеволожского района. Мать несколько лет назад умерла, не выдержав гибели отца, который был ранее выслан на Дальний Восток без права переписки, и перед самой войной расстрелян. Матерью нам, трем пацанам, стала наша старшая сестра. Когда началась война, мы оказались в нескольких километрах от передовой и буквально глохли от нескончаемых перестрелок. В марте 1942 года к нам явились с оружием представители местной сельской власти и приказали, как финнам, – «предателям и фашистам», за полчаса собрать все, что успеем, и убираться. «Не уйдете по-хорошему, – выкинем всех на улицу!».

Эйно Иванович Ринне

Дед Матвей в июле месяце отвез нас на телеге на край болота, где мы и вырыли землянку, в которой прожили до первых морозов. Там, в землянке, мать родила младшего братика Генку. Помнится один случай, который в нашей семье еще долго после войны рассказывался с гордостью. Недалеко от нашей землянки находился военный штаб. И вот однажды моя сестра, возвращаясь с ведром воды в землянку, встретила заблудившегося немца, который на ломаном русском языке спросил, где здесь русские солдаты. Сестра не растерялась, и показала совсем в другую сторону. Сама же сообщила об этом первому же советскому офицеру, которого встретила возле блиндажа. Немца моментально поймали, а сестру обещали наградить. Но морозы крепчали, и мы вынуждены были двинуться в Ленинград. «Так эта обещанная награда и потеряла свою героиню» – шутили частенько в нашей семье.

Эльза Котельникова (Хирвонен)

Только позже, уже после войны, мамы призналась, что не могла смотреть в наши ввалившиеся глаза, и приглушив совесть, выловила однажды в подвале такого же голодного кота. И чтоб никто не видел, – тут же его и освежевала. Я помню, что еще долгие годы после войны мама приносила домой несчастных бездомных кошек, раненых собак, разных бесхвостых пернатых, которых мы вылечивали и выкармливали. Потом настолько привыкали, что было жалко с ними расставаться, хотя дома бывало не пройти – не проехать, да и кормежки порой на всех подопечных не хватало. Но мы, детвора, – были счастливы. У каждого из нас были свои любимцы, которых мы любили и выхаживали. А для мамы, теперь я понимаю, это было очищением, благодарностью нашим братьям меньшим за спасение многих человеческих жизней от голодной смерти в те страшные годы.

Ирина Хваловская

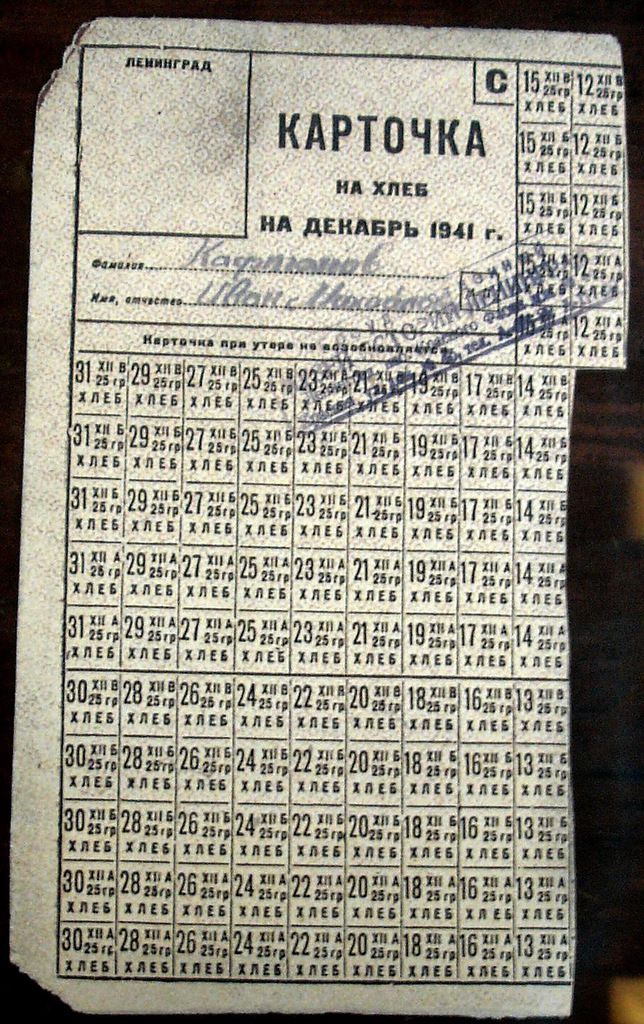

И вот тогда, на набережной, в далеком 1942, я впервые выступила перед настоящей публикой и при настоящем «аншлаге»! Я запела свою любимую «Катюшу», которую распевала постоянно, чтобы не было страшно, когда из нашего подъезда в очередной раз вывозили санки с завернутым в одеяло трупом, или когда выли сирены и где-то, совсем рядом, разрывались снаряды. Я спела тихо, несмело, стесняясь устремленных на меня взглядов мальчишек и девчонок. Когда я закончила петь, все зааплодировали, и мне казалось, что это длилось бесконечно долго! После этого в моем заветном кармашке появился еще один маленький кусочек сахара и кругленькая галетка. По дороге домой мы с Васьком слопали свои галетки – они моментально растаяли во рту. Уж очень хотелось есть, а они были такими вкусными, из настоящей белой муки, совсем не похожими на те черные, смешанные с мякиной, жалкие ломтики хлеба, которые мама получала по карточкам и делила на маленькие порции – на завтрак, обед и ужин, что было совершенно бессмысленно, потому что мои порции до вечера не доживали. Мама только тяжело вздыхала и отдавала мне свой крошечный «ужин», смешно оправдываясь: «Ой! Я по дороге съела такой кусище, что в меня уже ничего не влезет!».

Игорь Вадимович Доливо-Добровольский

аз в неделю я с детскими саночками отправлялся за топливом, которым служили архивы физического факультета Университета, где работала моя мать. Здание физфака на 10-й линии у Среднего проспекта на Васильевском острове уже было наполовину разрушено бомбами и полки с книгами, различными документами и бумагами уродливо нависали над двором, обрушиваясь под тяжестью снега, и смешивались с развалинами. И если вблизи не было разрушенных зданий, где можно было найти какие-то доски, куски бревен, разломанную мебель, архив Университета спас нас от замерзания. Свое, что можно, мы уже сожгли. Особенно хорошо горели и давали тепло астрономические атласы на полукартонной и толстой бумаге. Мне было жалко рвать цветные изображения стран, карты небесных созвездий и я часто долго их рассматривал, уносясь мыслями на другие планеты и миры, но холод возвращал меня в наш неуютный блокадный мир, а в печурке с треском сворачивались континенты и материки, давая живительное тепло.

Ксения Герцелевна Макеева

А гороховая каша? Какой кошмар! Всю жизнь ненавижу запах гороха, а должна была бы благодарить Бога, что была возможность отцу кормить меня этой кашей из солдатского котелка. А я ревела… Однажды папа, в сердцах, залил мне эту кашу за шиворот, а меня поставил в угол коленями голыми на горох. В 1977 году перед смертью папы я ему это напомнила, так он удивился: “Неужели помнишь? А ведь это было один раз”.

Наталья Ивановна Дымченко

Однажды я перешла Неву по Кировскому мосту и вышла на площадь на Марсовом поле, обсаженную густыми кустами. В центре площади стояли зенитки. Шел очередной налет и немецкие бомбардировщики гудели над головой. Вдруг из кустов, мимо которых я проходила, раздался выстрел, и красная ракета взмыла в черное небо, указывая местонахождение наших зениток. Я пробежала несколько шагов и прямо на меня из кустов, откуда был произведен выстрел, вышел милиционер. Я кинулась к нему, схватила за шинель на груди и закричала, что он должен поймать диверсанта, стрелявшего из этого куста. Он посмотрел на меня и со словами «Тебе это показалось» отшвырнул меня с такой силой, что я покатилась по асфальту, а когда поднялась, никого кругом не было. Я поняла, что это и был тот диверсант, одетый в милицейскую форму.

Борис Аркадьевич Вульфович

Наша пожарная команда была разбита на три смены, и дежурства длились по 7 – 8 часов. Однако самое для нас неприятное, пожалуй, было в том, что запасы песка, заранее заготовленные, довольно скоро заканчивались. Мы договорились, что смена, прежде чем уйдёт с дежурства, натаскает песок со двора и заполнит им ящики. Поднимать носилки с песком на чердак было очень тяжело, брали понемногу, и это отнимало у отдежурившей смены ещё пару часов. К нашей работе мы относились скорее как к игре; бывало, за всю смену ни одной бомбы к нам не залетало, а когда это случалось (со временем всё чаще и чаще), мы несколькими лопатами забрасывали её песком, не давая разгореться. Но вот однажды я поднимался на чердак в самый разгар налёта. Наверху я увидел четырёх ребят, склонившихся над пятым. Он лежал в чердачной пыли навзничь, верхняя часть головы была срезана как бритвой, а глаза широко открыты.… Это была первая смерть, виденная мной глаза в глаза.

Татьяна Григорьевна Мартыненко

Насмотревшись всех этих ужасов, мама решила утопиться вместе со мной. Привязала меня к себе и вошла в воду. Это было в конце сентября, вода была уже очень холодная, я стала сильно кричать, маме стало жаль меня, и она вышла из воды, и решила: будь, что будет. Пошла в бомбоубежище, где было много народа. Старики, женщины, дети прятались там от фашистских бомб и снарядов. В бомбоубежище прятались и наши соседи по дому, Закатов Александр Иванович и его жена его тетя Лина. Они нашли сухую одежду для мамы, и завернули меня тоже во все сухое, иначе мы могли сильно заболеть, а болеть было нельзя. Полные тексты воспоминаний и дневников на сайте http://leningradpobeda.ru/.

27.01.2015

Не забудь поделиться статьей:

Хотите получать одну интересную непрочитанную статью в день?

Ровно 81 год назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня – до 27 января 1944-го. За это время только от голода погибло более 600 тысяч ленинградцев. Эта блокада стала одной из самых смертоносных в истории человечества. В холодном, обстреливаемом с воздуха городе были съедены все кошки и собаки, превратившиеся в живые скелеты люди умирали на ходу, но жизнь не останавливалась: работали предприятия, обеспечивавшие фронт, университеты, театры, детские сады. Об этом снято много документальных и художественных фильмов, но лучше всего рассказывают о блокаде сохранившиеся свидетельства: дневники, письма, воспоминания ленинградцев. Mir24.tv представляет фрагменты из воспоминаний детей-блокадников, собранных для проекта «Помни Блокаду».

«Воспитательница закрыла нас собой, как цыплят»

Из воспоминаний Елизаветы Дмитриевны Перепеченко: «Детские сады в блокаду работали, как положено: были и музыкальные занятия, и рисование, и прогулки. Только на прогулке мы попадали под обстрел… Обстреливали все время, по несколько раз в день, но один день я особенно запомнила. Наша группа была на прогулке, когда начался жуткий обстрел. Воспитательница загнала нас всех в подъезд какого-то дома и закрыла нас собой, как курица цыплят. Так мы стояли, пока все это не кончилось. Это было что-то ужасное.

Было, конечно, очень голодно. Но в детском саду нас кормили. Может, кто-то помнит еще, был такой суп – хряпа. Это щи из какой-то травы, зеленые и горьковатые – отвратная совершенно еда! Но нас заставляли ее съесть, потому что все-таки какие-то витамины. Каждый день нам давали настой хвои – это тоже были витамины. Чтобы этот настой сделать, женщины собирали хвою, ветки. Понимаете, вот в чем героизм города! Защитники – само собой, они герои, но я говорю и о простых жителях.

Девочки, которые ходили по домам – их самих ветром качало. Лифтов не было, они ходили пешком, подъезд за подъездом, этаж за этажом: обходили все квартиры – искали, где остались живые. Бывало так, что все взрослые умерли, остался маленький ребенок. Если бы они не пришли, ребенок бы тоже умер.

Я тоже чудом выжила. Как потом оказалось, у меня была очень тяжелая пневмония – поднялась высокая температура. И меня завхоз нашего детского садика взгромоздила к себе на спину и отнесла в больницу. Это не входило в ее обязанности, и я не знаю, откуда у нее силы взялись! Три месяца меня в больнице выхаживали. Там было больше раненых, чем детей. В больнице с нами, школьниками, занимались учителя, там была библиотека, был хор. Я была сирота – у меня вообще никого не было, и одна медсестра на день рождения мне принесла в подарок куклу. Причем, не какую-то поношенную, а совершенно новую куклу – видимо, она ее купила специально для меня. Вот такие были люди…»

«665 человек расстреляли за каннибализм»

Из воспоминаний Людмилы Ивановны Птах: «Ели все, что было: делали лепешки из лебеды и подорожника. В хлебе, который нам давали в пайках, по 125 граммов, была даже целлюлоза и всякая другая гадость. Люди ели людей – и такое было. Мама мне говорила: вечером лучше не выходить. А детей вообще нельзя было отпускать. 665 человек расстреляли за каннибализм – эта информация есть и в документах. Убивали, варили и ели. Один из наших блокадников рассказывал историю про чьего-то родственника. Его дети умирали с голоду, и вот он убил кого-то, сварил и принес им. Потом он на этой почве просто свихнулся, пошел и сдался.

Люди теряли разум от голода и дистрофии. Ничего не было в голове, кроме того, чтобы что-то съесть, а есть было нечего. В 1942 году хоронили тысячу человек в день. Тысячу – в день! Можете себе представить, сколько людей погибло… Как пишут в разных источниках, до блокады в Ленинграде было 3 миллиона 200 тысяч человек, а когда блокада кончилась – 700 тысяч…

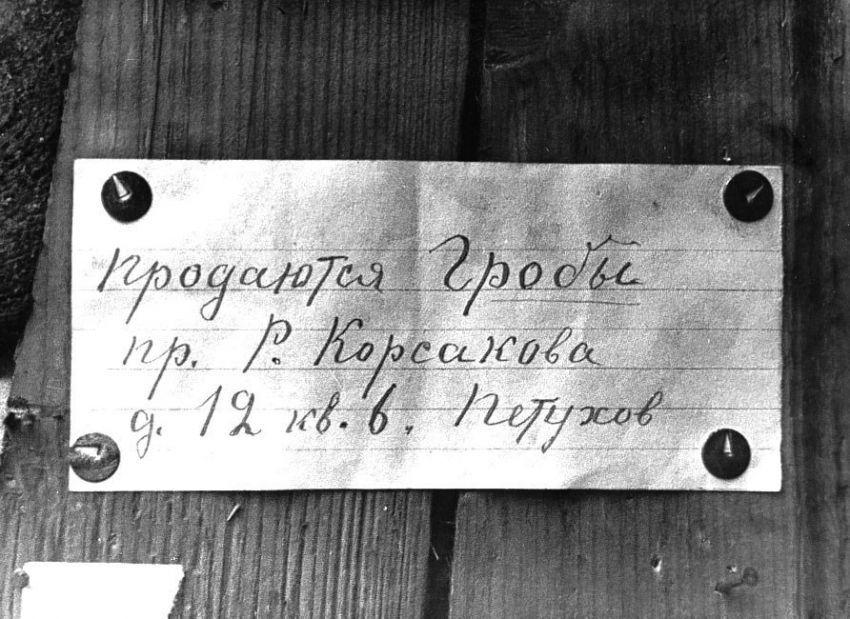

В некоторых семьях, где умирали люди, трупы не хоронили, а прятали, потому что за них, как за живых, можно было получать карточки на еду. Иногда, если в многодетной семье умирал ребенок, а мороз зимой был под 40 градусов, мать клала этого ребенка между оконными рамами, по кусочку отрезала от этого ребенка и отдавала другим детям, чтобы те не умерли. Это было, это все было…

Но я хочу сказать, что люди были сплочены и в большинстве своем тогда были добрее друг к другу, заботились друг о друге, старались беречь детей. А в послевоенное время я не помню даже скандалов, хотя мы жили в коммуналке. Никто не ссорился, на праздники мы собирались все вместе, дети дружили друг с другом».

Фото: ТАСС. Доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера во время Великой Отечественной войны. 25 января 1943 года

Участковый спросил: «Вы сможете жить в одной комнате с мертвецом?»

Из воспоминаний Нины Ивановны Ларионова: «Всю жизнь я чувствовала, что меня бережет мой ангел-хранитель. Каким-то чудом из нашего подвала не украли дрова. Нам даже помогали их пилить, и мы топили буржуйку. Кипятили воду, затем делили хлеб: маме старались оставить побольше. Крошили свои кусочки в кружки с кипятком, пили, снова заливали. До тех пор, пока хлеб полностью не растворялся.

11 февраля 1942 года. Сережа только поднес кружку ко рту и умер. Мама на него долго смотрела и молилась: «Слава Богу, отмучился сынок». Мы с Шурой его завернули в одеяло, погрузили на санки и отвезли в пункт приема трупов – огромный барак. В самом начале войны ленинградцы привозили тела умерших к воротам Смоленского кладбища и оставляли возле ограды. Потом власти запретили так делать и организовали нечто вроде моргов. В одном конце барака складывали тех, кого нашли на улице, в другом – кого привезли из квартир. «Уличные» трупы застывали чаще всего сидя. Тела грузили на машины, как дрова, до самого верха.

6 марта 1942 года. Ночь. Очень тяжело умирала мама. Помню, я кричала сестре: «Шура, что делать? Мама хрипит и хрипит!» А Шура мне в ответ спокойно: «Так она же умирает…» Под утро мама затихла. Вызвали участкового. Он спросил: «Вы сможете жить в одной комнате с мертвецом?» Сказали, что сможем. Так он помог нам сохранить мамину хлебную карточку до конца марта. Мы не стали маму никуда перекладывать, и я продолжала спать рядом с ней. А в конце месяца завернули тело в простыню и отвезли в тот самый барак».

Фото: ТАСС. Жители Ленинграда покидают дома, разрушенные немцами, 1941 год

«Она каждый день рано-рано вставала и ходила вокруг дома с иконой»

Из воспоминаний Тамары Романовны Карповой: «Когда мужчины ушли на войну, мы остались живы только благодаря нашей крестной. Мама потом говорила: «Если бы не Клавдия, я бы закрыла глаза и уши и убежала, только чтобы вас не слышать из-за того, что вы все время плакали от голода». Мы с Юрой были терпеливые, а Люба постоянно кричала: «Дай-дай-дай-дай!». Я до сих пор помню, как ползала по грязному полу и собирала грязь, думая, что это хлеб.

За хлебом ходила крестная. Однажды у нее вытащили карточки на всех пятерых – вот это был ужас. Но обычно она делила весь наш паек на три раза: утро, обед и вечер. И вот вскипятит воду в кастрюльке, лаврушку туда положит, накрошит хлеб и даст нам похлебать три раза в день. По воспоминаниям мамы, в первую блокадную зиму мы ходили на поле, собирали там какие-то листья, крестная все это тоже рубила и добавляла в похлебку. Благодаря Клавдии Емельяновне мы и выжили.

Голод приводил многих людей к безумию. После одного из случаев, когда у соседей умер мужчина, его вынесли в общий коридор, и потом он пропал, мама перестала оставлять нас одних. Оказалось, что эти самые соседи начали его есть. Началось людоедство, и одна женщина даже рассказала маме, что нас, детей, тоже хотели украсть и съесть.

Помню, как над городом висели большие серые аэростаты, хорошо помню развалины, железные ежи и прожекторы. Однажды мама рассказывала, как в Ленинграде встретила двоих немцев, они шли за нами и разговаривали по-немецки. Ей пришлось подхватить нас и как можно скорее убежать, чтобы не быть убитыми.

Рядом с нашим домом стояла дальнобойная пушка, которая сбивала самолеты, поэтому всегда было шумно. Как только самолет приближался, мы прятались в угол, чтобы нас не достало осколками. Стекла выбило после первой бомбежки, вместо них была фанера. Мама вспоминала позже, что наш дом не разбомбили потому, что за нас постоянно молилась одна жительница. «Была женщина-молдаванка, она каждый день рано-рано вставала и ходила вокруг дома с иконой, все молилась, молилась. Наверное, только ее молитва и уберегла наш дом», – рассказывала мама».

«В пригороде практически сразу начался страшный голод»

Из воспоминаний Галины Николаевны Мерзико: «Мне исполнилось шесть лет накануне войны, 21 июня. В те времена детские сады вывозили за город на дачи. Помню, как нас с Валюшкой (сестрой) и другими детьми воспитатели рассаживали по вагонам, чтобы срочно отправить обратно в Ленинград. Везли ночью, и все уже понимали, что началась война: стоял грохот, доносились сирены. В предпоследний вагон нашего состава попала бомба. Когда, наконец, поезд прибыл на ленинградский перрон, мама сгребла нас в охапку и скорее отвезла домой.

Мама круглосуточно работала на заводе. Поэтому привезла свою 12-летнюю сестру, которую тоже звали Валя, чтобы смотреть за тремя детьми и отоваривать хлебные карточки. Потом свою маму с грудным братом Геночкой. В пригороде никаких карточек не было, и потому там практически сразу начался страшный голод. Наблюдались случаи людоедства. Однажды Валя пошла за хлебом и не вернулась. Мама подняла на поиски сотрудников на заводе, но безрезультатно. Всю оставшуюся жизни она после этого искала сестру, надеясь на чудо.

После того, как Валя пропала, началась просто беда. Мама была на заводе, у бабушки на руках остались грудные Гена с Томочкой, да еще и мы с Валюшкой. Первой умерла Тома, потом бабушка, через три дня Гена. Четырехлетняя Валюшка от голода постоянно плакала, потом сильно отекла. Перемогалась: то на кровать ляжет, то на пол. В очередной раз она распласталась на полу и попросила меня ее чем-нибудь накрыть. Я накинула на нее половичок, и через некоторое время она затихла навсегда… Сама я практически высохла, у меня отказали ноги. Шел 1942 год.

Один из снарядов однажды угодил в наш дом, и меня придавило стеной. Решили, что я погибла, приготовились хоронить, и вдруг я зашевелилась. На удивление осталась цела и невредима, только от удара по голове глаза сошлись к переносице. Потом один глаз выправился, а второй так и остался незрячим. Нас с Невского проспекта переселили на окраину города. Мама уже не могла ездить на завод: транспорт не ходил, а пешком не дойти. Она устроилась в воинскую часть. После работы вместе с другими женщинами ходила собирать лебеду. Иногда им выдавали сушеную картошку, зато воды было вдоволь, не знаю, где мама ее брала. С тех пор осталась привычка пить много воды. Осенью 1942 года нас с мамой эвакуировали. Баржу отправляли ночью. Очень было страшно, вдобавок пошел дождь, и всем раздали брезент накрыться. Так сумели проскочить на другой берег, где мы жили еще неделю в лесу. Вещей практически не было».

В честь 9 мая мы вспоминаем акцию #блокадныепортреты, которую мы запустили ко Дню снятия блокады Ленинграда. Десятки петербуржцев делились на страницах в соцсети воспоминаниями о близких, переживших те страшные события — эти истории мы собрали на интерактивной карте осажденного города. Несколько из них мы публикуем целиком: о людях, которые, вопреки всему, продолжали работать, влюбляться, рожать детей и помогать друг другу.

Алексей Абакумов

Мой прадед по материнской линии Николай Андреевич Шестериков – известный живописец, выпускник Штиглица, автор последнего прижизненного портрета Николая II. Он был крайне целеустремленным и принципиальным человеком. Когда Ленинград был окружен фашистскими войсками, прадед сделал все, чтобы члены его семьи покинули город. Моя прабабушка, бабушка и шестилетняя тетя были эвакуированы еще в 1941 году. Но сам он остался.

Во-первых, из принципа, во-вторых, он не смог бросить своих учеников – кто-то же в городе должен был продолжать преподавательскую деятельность! Эти самые ученики и нашли его в январе 1942 года у себя дома, в мастерской, на Короленко 10. Николай Андреевич умер от пневмонии и голода прямо перед мольбертом, дописывая картину, так и не выпустив из рук кисть.

Ученики похоронили прадеда в братской могиле, но не смогли указать точное место, когда отдавали прабабушке его наручные часы. Я не знаю, какую из картин он дописывал в последние минуты своей жизни. Да и сохранилась ли она вообще. Но это не самое главное.

Анна Ксенз

Мои представления о Блокаде состоят в первую очередь из рассказов бабушек: родной, двоюродной и прабабушки. Бабушке было 17, ее сестре – 11, когда началась Блокада.

Я как-то давно писала про обеденный стол, под крышку которого девочки до войны прятали хлеб (потому что есть не хотели, а мама бы ругала). Во время Блокады про хлеб, превратившийся в сухари, вспомнили, и он очень помог семье. Но вообще бабушки Блокаду вспоминать не любили и рассказывали про нее мало.

Прабабушка отказалась отправлять дочек по Дороге Жизни. Во-первых, боялась обстрелов, во-вторых, что они потеряются после войны. Всю блокаду они провели вместе. Бабушка (а в семье был чистый безоговорочный матриархат) через старых знакомых по страшному блату устроилась работать на кухню Кировского завода (там был доп. паек) и ходила туда пешком каждый день по два часа с Садовой в любую погоду. Девочки оставались дома. Как-то зимой голодный сосед с топором начал ломиться к ним в дверь с вполне понятной целью. Рубил дверь топором. Девочки сидели с кухонными ножами и кричали. Сил у соседа не хватило, так и умер… Топор остался в двери.

Из хорошего – самое главное – все остались живы. В 1944 году бабушка Вера вышла замуж, в 1945 году родился сын. Бабушка рассказывала, что беременной ей до безумия хотелось ананасов. Они ей снились каждую ночь. До такой степени, что она тайно забрала чуть ли не последние оставшиеся прабабушкины украшения (бриллиантовые серьги – остальные драгоценности были обменены на еду раньше). Отнесла их в ломбард, на полученные деньги купила в Елисеевском ананас (это был уже 1945), и съела его пополам с младшей сестрой, а мама потом бегала за ними по квартире с ремнем. Бабушке был 21 год. Ананас по цене бриллиантов.

Павел Игнатьев

Четверо из моих самых близких родственников пережили блокаду. Это бабушки – Любовь Михайловна Холина (1918-1998) и Лидия Михайловна Судакова (1920-2005) и дедушки – Игнатьев Александр Михайлович (1912-1998) и Григорьянц Патвакан Петросович (1899-1986).

Все они еще не были женаты. Лидия и Патвакан, родители моей матери, познакомятся только после войны, в 1946, а у Александра и Любови ровно через месяц после Победы родится сын Петр.

Но вернемся в 1941 год. Лидии Судаковой 23 года, она студентка Второго медицинского института, как и ее отец, она хочет быть хирургом. Желание продолжить семейное дело стало еще более крепким, когда в начале 1941 года ее папа умер. Проработав в маленьком вологодском городе Устюжне, за свою жизнь он сделал более 20 тысяч операций. В Устюжне остается большой деревянный дом уездного врача, за состояние которого чувствует ответственность Лидия. Два брата Лидии Владимир (художник) и Николай (военный) с первых дней войны призваны в действующую армию. Как большинство молодых ленинградцев, призван в армию и возлюбленный Лидии Сборовский, сын профессора семинарии и художницы-графика. Лидия участвует в оборонных работах, роет противотанковые рвы. Когда кольцо вокруг Ленинграда замкнулось, Лидия не эвакуируется, переживает голод вместе с Сборовскими в их квартире на 12й Красноармейской улице. Иногда с продуктами им помогает старший брат Николай, занимавший какую-то должность в Москве, он же помог оформить документы для выезда из Ленинграда по Дороге Жизни в 1942. Этот эпизод Бабушка вспоминала как один из самых опасных в своей жизни, а она была отнюдь не пугливая – в детстве любила кататься в ледоход на льдинах, занималась альпинизмом, любила ездить верхом, управляла мотоциклом.

Переправившись через Ладогу, Лидия едет в Устюжну (это всего лишь 200 км) и попадает в мирную жизнь. Последний раз война коснулась этого городка в Смутное время. Тем не менее, местность считается прифронтовой, в Устюжне располагается авиационная часть, какое-то время она работает медиком у летчиков. Смелую девушку не надо было долго уговаривать прокатиться на самолете, но, конечно, она не могла предположить, что ей будут демонстрировать фигуры высшего пилотажа, например, мертвую петлю. Неспокойный характер Лидии не дал долго пробыть в мирной Вологодчине, с родным домом было все хорошо, и она отправилась обратно в Ленинград помогать родителям жениха.

Снова дорога по Ладоге. В Ленинграде она узнает о его гибели. Вероятно, в душе девушки оборвалась последняя нить, которая связывала с довоенной жизнью. Она понимает, что может только помогать родственникам погибшего возлюбленного в осажденном городе и родным в Устюжне. В течение Блокады она вторично выезжает по Дороге жизни (в 1943), навещает Устюжну и снова возвращается в Ленинград. Это стремление к помощи, заботе и преодолению расстояний и трудностей будет свойственно Лидии Михайловне всю последующую жизнь. К счастью, ее брат Владимир Судаков вернулся с войны и стал известным ленинградским графиком.

Ксения Малич

Евгения Примаченко, моя бабушка, операционная сестра больницы имени Ленина была призвана в действующую армию еще во время Ханхин-Гола. Затем финская война, а потом — военный госпиталь в блокадном Ленинграде (Чехова, 6). После прорыва блокады через Литву, Польшу, Германию вместе с госпиталем дошла до Берлина. Про войну рассказывала очень неохотно и кратко. И казалось, что времени, чтобы расспросить и запомнить еще очень много.

Сотрудники Кировского завода

Зинаида Васильевна Голубкина полвека проработала на Кировском заводе, куда устроилась еще до Великой Отечественной войны: трудилась контролером ОТК на секретном производстве полковых пушек. В сентябре этого года ей исполнится 97 лет. Мы публикуем ее воспоминания о жизни в блокадном Ленинграде.

Война нарушила привычное течение жизни. Отца, который ранее работал стекольщиком на Кировском заводе, в первый же день войны назначили командиром местной противовоздушной обороны и поставили на казарменное положение. Мы практически перестали видеться. Сестры уехали, мы с мамой остались вдвоем. На работе нам объявили о скорой эвакуации, но я от нее отказалась и осталась работать на Кировском заводе. Кстати, начальник на меня за это сильно осерчал, ведь я очень рисковала.

С самого начала войны фашисты начали сильно бомбить. Приходилось часто прерывать работу и прятаться в укрытие. Обстреливали нас нещадно. Но я была отчаянная, не хотела прятаться. Со мной рядом работала Шура. Как-то в очередной обстрел я ей говорю: «Давай не пойдем в укрытие». Остались, сидим у колонны, притаились. И вдруг дверь открывается, заходит директор завода Исаак Моисеевич Зальцман: «Это что такое?! Марш в укрытие!». Мы выскочили, как ошпаренные, и побежали в траншею. Как-то раз меня серьезно контузило, когда снаряд угодил в стену термического цеха. Из больницы я сама дошла до дома, а через три дня уже была работе. Но левым ухом не слышала еще полгода.

Папа умер в феврале 1942-го от воспаления легких. Его положили в медсанчасть, сейчас в этом здании находится заводское бюро пропусков. Внешне сухощавый, поджарый, из-за болезни отец сильно изменился, отек, лицо опухло. По натуре он был весельчак, балагур, все восхищались его характером. И вот мы приходим в больницу, нас встречает медсестра и сообщает о его смерти. Мама опомнилась первая, говорит: «Надо ведь костюм принести, чтобы похоронить…». А сестричка ей: «Не надо никакого костюма. Я его уже завернула в простыню и зашила ее. Подождите, сейчас вынесем, и повезете хоронить». Положили отца на тележку, которую санитары повезли, а мы с мамой за ними брели, как во сне. По улице Возрождения вышли на улицу Маршала Говорова (тогда она называлась 1-я Параллельная) к заводу им. Молотова. Там на пустыре поблизости от железной дороги была выкопана канава в виде буквы «г». Одна часть, большая, уже была засыпана, другая еще нет. В нее и сбросили папу…

На заводе мы работали по 12 часов: с 8 до 20. Фашисты не давали нам покоя. Утром идешь на работу – уже воздушная тревога. Шла пешком (трамваи не ходили) от Разъезжей, где я жила, до набережной Обводного канала, затем через улицу Шкапина – на проспект Стачек, и здесь уже оставалось недалеко до проходной. Я молодая, крепкая была, до войны постоянно спортом занималась, поэтому нормально выносила физические нагрузки.

Наш цех занимался в основном ремонтом пушек. Мы разбирали их, смотрели, где какие дефекты. Пробоины часто встречались от попадания пуль, осколков снарядов, мин, бомб. То вмятину заметишь, то трещину. За день приходило много орудий, но ремонтировали мы их быстро. Помимо этого, для новых пушек делали противооткатные устройства. Их заправляли специальной жидкостью, которую приготавливал лаборант. Какой у нее химический состав, мы не задумывались. Я как контролер ОТК должна была только производить замеры, но мне хотелось помочь рабочим, и я тоже участвовала в процессе сварки. На руки часто попадала эта жидкость: обтерла кое-как, и дальше работаешь. Постепенно моя кожа стала изъязвляться. Но кто тогда на это обращал внимание? Когда болезнь приняла угрожающий характер, я пошла к врачу. Меня стали лечить, отправили на перевязки. В конце 1944 года, видя мои мучения, мне предложили поработать с документацией.

Во время блокады кировцев буквально косило от голода. Когда нам сообщили, что по Дороге жизни пошли машины с продовольствием, мы не могли сдержать слез радости. Рабочим завода стали выдавать дополнительно по 100 г хлеба, и мы получали уже 350 г. Также нам выдавали талоны на питание. В магазине на них выкупали продукты – крупу или чечевицу. На некоторые талоны я иногда брала щи или кашу. Изредка бывало, к обеду давали котлету из конины. На заводе были конюшни с лошадьми. Их отвозили на мясокомбинат и обратно получали полуфабрикаты. Вот этот свой обед я делила пополам. Полкотлеты и половину куска хлеба съедала сама, мне этого вполне хватало, а вторую – несла маме. С весны 1942-го, когда появилась крапива, рвали и варили из нее щи. В Кировском районе больше можно было найти крапивы, чем в Московском. Иногда привозили дуранду. Это жмых от каких-то семян. Мама лебеду и другую съестную траву мешала с дурандой, делала лепешки, и мы это тоже ели. Еще ежемесячно выдавали по пол-литра водки на каждого. Мы ее не продавали и не меняли, а принимали по ложке, как лекарство. Сильной дистрофии у меня не наблюдалось, но зубы от цинги ходили ходуном.

Еще мы очень мерзли. Первая блокадная зима выдалась особенно морозной. Отопление не работало, обогревали цех печками: круглые буржуйки стояли в проходах. Иногда хлеб сушили на них. Чтобы топить эти печки, нужно было запастись дровами, и нас посылали на разлом и разбор деревянных домов, находившихся рядом с заводом.

Ольга Шведерская

Моя мама в мае 41-ого года родила первого сына Володю. Ей было 19 лет. Когда началась война, маму вместе с сыном и детским садиком, где она работала, эвакуировали в Боровичи. Это место мама прекрасно знала, потому что выросла там в доме своей бабушки Полины Константиновой. Высадили детсад у больницы, далеко от дома бабушки. Разместив детей, мама пошла к знакомому пасечнику за медом. Она вспоминает, что в руках у нее была тарелка, куда пасечник положил мед. Затем мама решила вымыть ноги в реке. Около реки ей повстречался незнакомец, который спросил:»А где же тут переправа через реку?». Юная и очень спортивная мама была еще и весьма бдительна, поэтому она мгновенно решила, что это шпион. Долго не думая, она со всей силы залепила ему тарелку меда ему в лицо. В мыслях у нее было, что надо найти кого-то и рассказать об этом. Добежав до детсада, она увидела, что все вещи опять погружены в машины. Немцы подходили к Боровичам и детсад отправили назад в Ленинград.

Уже был сильный голод и однажды мамин папа, мой дедушка, выйдя во двор на Вяземском, где они жили, вернулся абсолютно седой и заикающийся. Во дворе он нашел сверток, где были объеденные детские ручки. Заикой он остался потом на всю жизнь.

Когда было уже совсем плохо, и все стали варить и есть обои, маму с мужем, инженером, специалистом по верфям, и маленьким Володей успели эвакуировать в Нарьян-Мар. Там мама зарабатывала тем, что перелицовывала старые вещи и продавала их на рынке в соседней деревне. И еще мама распутывала сети рыбаков. Ее обмазывали жиром, и она ныряла под лед. Больше никто в деревне этого не умел. В благодарность рыбаки насолили ей бочку рыбы. Как только появилась возможность, мама сразу вернулась в Ленинград и привезла эту бочку моим бабушке и дедушке. Далее мама работала начальником газодымозащитной службы в пожарной части на улице Куйбышева. У мамы была медная каска, которую потом украли и мама до сих пор жалеет об этом. А пожарная часть до сих пор стоит.

Сейчас маме 95 года. Она очень интересуется модой, делает каждый день зарядку по точкам, любит читать эротические романы и крутые детективы.

Рэна Упеник

На снимке справа моей бабушке, Нине Алексеевне Тимофеевой, 16 лет. Фотография сделана в апреле 1941 года, за считанные месяцы до начала войны.

Второй снимок датирован мартом 1942-го, и на нем моя бабушка уже не Тимофеева, а Степина, и носит первого ребенка (мою тетю). Что это такое — быть беременной женщиной в блокадном Ленинграде? Среди голода и бомбежек. Когда каждый твой день, возможно, последний. Бабушка никогда мне об этом не рассказывала.

Она рассказывала, например, о коте, которого съели. У многих из нас дома живет такой зверь. Посмотрите на него и попробуйте представить, что вы его зарезали и сварили из него суп.

Еще рассказывала об обнаженном женском трупе, который на ее глазах выбросили из окна на улицу.

И о пятилетнем мальчике, который лежал возле подъезда, одетый в новенькую матроску. Надели самое лучшее, а сил отвезти на кладбище, вероятно, уже не было. Однажды, когда я вспоминала эту историю, я подумала, что, возможно, при жизни мальчик ни разу эту матроску не надел. Моя бабушка никогда не рассказывала о том, что она чувствовала, будучи свидетелем всего этого. И вообще о каких-либо своих чувствах.

Ее уже двенадцать лет нет в этом мире. О многом я с ней не поговорила. И с недавних пор меня преследует мысль, что это так у многих семей, где был (или еще есть) человек, переживший войну. У нас огромный разрыв в отношениях с нашими бабушками и дедушками, во взаимопонимании. Они как будто закрылись от нас. И, возможно, все эти плакаты и наклейки «спасибо деду за победу» — это не столько пафос, сколько неосознанная попытка восстановить утраченную связь с родными. Уже бесполезная. Но они вряд ли стали бы на нас за это обижаться.

Галина Назаренко

Это единственное фото моего дяди Соколова Владимира Андреевича, сделанное в учебке еще до войны. Он уроженец Смоленской области, когда началась война он служил на Балтике. Со слов его сестры (моей мамы) Панфиловой Антонины Андреевны, ей 90 лет, знаю, что он защищал блокадный Ленинград. Когда его деревню освободили от фашистов, он писал первое письмо на сельсовет, на случай, если все его родные погибли, но когда узнал, что две его младшие сестренки живы, писал им, также они получали благодарственные письма от командования. В последнем письме писал: «Дорогие мои сестренки, мне 24 года и я абсолютно седой, ранен, везут в госпиталь, мне не пишите, напишу сам, когда доберусь до места». Больше о его судьбе нам ничего не известно.

Больше историй петербуржцев можно прочитать здесь.

Из блога Станислава Садальского

Впереди меня стоял мальчик, лет девяти, может быть. Он был затянут каким-то платком, потом одеялом ватным был затянут, мальчик стоял промерзший. Холодно. Часть народа ушла, часть сменили другие, а мальчик не уходил. Я спрашиваю этого мальчишку: „А ты чего же не пойдешь погреться?“ А он: „Все равно дома холодно“. Я говорю: „Что же ты, один живешь?“ — „Да нет, с мамкой“. — „Так что же, мамка не может пойти?“ — „Да нет, не может. Она мертвая“. Я говорю: „Как мертвая?!“ — „Мамка умерла, жалко ведь ее. Теперь-то я догадался. Я ее теперь только на день кладу в постель, а ночью ставлю к печке. Она все равно мертвая. А то холодно от нее“.

«Блокадная книга» Алесь Адамович, Даниил Гранин

«Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Я купил ее когда-то в лучшем питерском букинисте на Литейном. Книга не настольная, но всегда на виду. Скромная серая обложка с черными буквами хранит под собой живой, страшный, великий документ, собравший воспоминания очевидцев, переживших блокаду Ленинграда, и самих авторов, ставших участниками тех событий. Читать ее тяжело, но хотелось бы, чтобы это сделал каждый…

Из интервью с Данилом Граниным:

«— Во время блокады мародеров расстреливали на месте, но также, я знаю, без суда и следствия пускали в расход людоедов. Можно ли осуждать этих обезумевших от голода, утративших человеческий облик несчастных, которых язык не поворачивается назвать людьми, и насколько часты были случаи, когда за неимением другой пищи ели себе подобных?

— Голод, я вам скажу, сдерживающих преград лишает: исчезает мораль, уходят нравственные запреты. Голод — это невероятное чувство, не отпускающее ни на миг, но, к удивлению моему и Адамовича, работая над этой книгой, мы поняли: Ленинград не расчеловечился, и это чудо! Да, людоедство имело место…

— …ели детей?

— Были и вещи похуже.

— Хм, а что может быть хуже? Ну, например?

— Даже не хочу говорить… (Пауза). Представьте, что одного собственного ребенка скармливали другому, а было и то, о чем мы так и не написали. Никто ничего не запрещал, но… Не могли мы…

— Был какой-то удивительный случай выживания в блокаду, потрясший вас до глубины души?

— Да, мать кормила детей своей кровью, надрезая себе вены»

«…В каждой квартире покойники лежали. И мы ничего не боялись. Раньше разве вы пойдете? Ведь неприятно, когда покойники… Вот у нас семья вымерла, так они и лежали. И когда уж убрали в сарай!» (М.Я.Бабич)

«У дистрофиков нет страха. У Академии художеств на спуске к Неве сбрасывали трупы. Я спокойно перелезала через эту гору трупов… Казалось бы, чем слабее, человек, тем ему страшнее, ан нет, страх исчез. Что было бы со мною, если бы это в мирное время, — умерла бы, от ужаса. И сейчас ведь: нет света на лестнице — боюсь. Как только люди поели — страх появился» (Нина Ильинична Лакша).

Павел Филиппович Губчевский, научный сотрудник Эрмитажа:

— Какой вид имели залы?

— Пустые рамы! Это было мудрое распоряжение Орбели: все рамы оставить на месте. Благодаря этому Эрмитаж восстановил свою экспозицию через восемнадцать дней после возвращения картин из эвакуации! А в войну они так и висели, пустые глазницы-рамы, по которым я провел несколько экскурсий.

— По пустым рамам?

— По пустым рамам.

Безвестный Прохожий — пример массового альтруизма блокады.

Он обнажался в крайние дни, в крайних обстоятельствах, но тем доподлинней его природа.

Сколько их было – безвестных прохожих! Они исчезали, вернув человеку жизнь; оттащив от смертельного края, исчезали бесследно, даже облик их не успевал отпечататься в мерклом сознании. Казалось, что им, безвестным прохожим,– у них не было никаких обязательств, ни родственных чувств, они не ждали ни славы, ни оплаты. Сострадание? Но кругом была смерть, и мимо трупов шли равнодушно, удивляясь своей очерствелости.

Большинство говорит про себя: смерть самых близких, дорогих людей не доходила до сердца, срабатывала какая-то защитная система в организме, ничто не воспринималось, не было сил отозваться на горе.

Блокадную квартиру нельзя изобразить ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так же как нельзя изобразить мороз, тоску, голод…

Сами блокадники, вспоминая, отмечают разбитые окна, распиленную на дрова мебель — наиболее резкое, необычное. Но тогда по-настоящему вид квартиры поражал лишь детей и приезжих, пришедших с фронта. Как это было, например, с Владимиром Яковлевичем Александровым:

«— Вы стучите долго-долго — ничего не слышно. И у вас уже полное впечатление, что там все умерли. Потом начинается какое-то шарканье, открывается дверь. В квартире, где температура равна температуре окружающей среды, появляется замотанное бог знает во что существо. Вы вручаете ему пакетик с какими-нибудь сухарями, галетами или чем-нибудь еще. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска.

— И даже если продукты?

— Даже продукты. Ведь у многих голодающих уже была атрофия аппетита».

Врач больницы:

— Помню, привезли ребят-близнецов… Вот родители прислали им маленькую передачу: три печеньица и три конфетки. Сонечка и Сереженька — так звали этих ребятишек. Мальчик себе и ей дал по печенью, потом печенье поделили пополам.

Остаются крошки, он отдает крошки сестричке. А сестричка бросает ему такую фразу: «Сереженька, мужчинам тяжело переносить войну, эти крошки съешь ты». Им было по три года.

— Три года?!

— Они едва говорили, да, три года, такие крошки! Причем девочку потом забрали, а мальчик остался. Не знаю, выжили они или нет…»

Амплитуда страстей человеческих в блокаду возросла чрезвычайно — от падений самых тягостных до наивысших проявлений сознания, любви, преданности.

«…В числе детей, с которыми я уезжала, был мальчик нашей сотрудницы — Игорь, очаровательный мальчик, красавец. Мать его очень нежно, со страшной любовью опекала. Еще в первой эвакуации говорила: «Мария Васильевна, вы тоже давайте своим деткам козье молоко. Я Игорю беру козье молоко». А мои дети помещались даже в другом бараке, и я им старалась ничего не уделять, ни грамма сверх положенного. А потом этот Игорь потерял карточки. И вот уже в апреле месяце я иду как-то мимо Елисеевского магазина (тут уже стали на солнышко выползать дистрофики) и вижу — сидит мальчик, страшный, отечный скелетик. «Игорь? Что с тобой?» — говорю. «Мария Васильевна, мама меня выгнала. Мама мне сказала, что она мне больше ни куска хлеба не даст». — «Как же так? Не может этого быть!» Он был в тяжелом состоянии. Мы еле взобрались с ним на мой пятый этаж, я его еле втащила. Мои дети к этому времени уже ходили в детский сад и еще держались. Он был так страшен, так жалок! И все время говорил: «Я маму не осуждаю. Она поступает правильно. Это я виноват, это я потерял свою карточку». — «Я тебя, говорю, устрою в школу» (которая должна была открыться). А мой сын шепчет: «Мама, дай ему то, что я принес из детского сада».

Я накормила его и пошла с ним на улицу Чехова. Входим. В комнате страшная грязь. Лежит эта дистрофировавшаяся, всклокоченная женщина. Увидев сына, она сразу закричала: «Игорь, я тебе не дам ни куска хлеба. Уходи вон!» В комнате смрад, грязь, темнота. Я говорю: «Что вы делаете?! Ведь осталось всего каких-нибудь три-четыре дня, — он пойдет в школу, поправится». — «Ничего! Вот вы стоите на ногах, а я не стою. Ничего ему не дам! Я лежу, я голодная…» Вот такое превращение из нежной матери в такого зверя! Но Игорь не ушел. Он остался у нее, а потом я узнала, что он умер.

Через несколько лет я встретила ее. Она была цветущей, уже здоровой. Она увидела меня, бросилась ко мне, закричала: «Что я наделала!» Я ей сказала: «Ну что же теперь говорить об этом!» — «Нет, я больше не могу. Все мысли о нем». Через некоторое время она покончила с собой».

Судьба животных блокадного Ленинграда — это тоже часть трагедии города. Человеческая трагедия. А иначе не объяснишь, почему не один и не два, а едва ли не каждый десятый блокадник помнит, рассказывает о гибели от бомбы слона в зоопарке.

Многие, очень многие помнят блокадный Ленинград через вот это состояние: особенно неуютно, жутко человеку и он ближе к гибели, исчезновению от того, что исчезли коты, собаки, даже птицы!..

«Внизу, под нами, в квартире покойного президента, упорно борются за жизнь четыре женщины — три его дочери и внучка, — фиксирует Г.А.Князев. — До сих пор жив и их кот, которого они вытаскивали спасать в каждую тревогу.

На днях к ним зашел знакомый, студент. Увидел кота и умолял отдать его ему. Пристал прямо: «Отдайте, отдайте». Еле-еле от него отвязались. И глаза у него загорелись. Бедные женщины даже испугались. Теперь обеспокоены тем, что он проберется к ним и украдет их кота.

О любящее женское сердце! Лишила судьба естественного материнства студентку Нехорошеву, и она носится, как с ребенком, с котом, Лосева носится со своей собакой. Вот два экземпляра этих пород на моем радиусе. Все остальные давно съедены!»

Жители блокадного Ленинграда со своими питомцами

А.П.Гришкевич записал 13 марта в своем дневнике:

«В одном из детских домов Куйбышевского района произошел следующий случай. 12 марта весь персонал собрался в комнате мальчиков, чтобы посмотреть драку двух детей. Как затем выяснилось, она была затеяна ими по «принципиальному мальчишескому вопросу». И до этого были «схватки», но только словесные и из-за хлеба».

Завдомом тов. Васильева говорит: «Это самый отрадный факт в течение последних шести месяцев. Сначала дети лежали, затем стали спорить, после встали с кроватей, а сейчас — невиданное дело — дерутся. Раньше бы меня за подобный случай сняли с работы, сейчас же мы, воспитатели, стояли, глядя на драку, и радовались. Ожил, значит, наш маленький народ».

В хирургическом отделении Городской детской больницы имени доктора Раухфуса, Новый год 1941/42 г.

Посвящается 70-летию с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Блокадный Ленинград стал примером мужества и стойкости для всей страны. Что давало простым людям силы переносить все тяготы осады и продолжать борьбу?

«Я всё равно была уверена, что мы будем жить» — воспоминания о блокадном Ленинграде

Блокадный Ленинград

С Ириной Витальевной мы познакомились на выставке «Подвигу Блокадного Ленинграда посвящается». Она стояла у картины Марины Козловской «Блокадные будни», на которой изображено, как в зимний солнечный день дети набирают воду из полыньи.

1925Андреевна,МаринаКозловскаям.Х.,2011.1941–1942 гг.Зимабудни.Блокадные

— Здесь отличный спуск… А у нас там надо было просто карабкаться по обледенелому берегу… Кажется, на Малой Невке это было. У нас обычно мама ходила за водой. Я помню это только один раз. Наверное, она снег топила…

Мы разговорились, и Ирина Витальевна рассказала про свою жизнь в блокадном городе, про эвакуацию. Конечно, разговор коснулся и голода, который испытывали ленинградцы. Ирина Витальевна жила с семьей в блокадном городе меньше года, но это был самое суровое время — зима 1941–1942 годов. Она художница, однако писать на эту тему не может — слишком тяжело. С сожалением отметила, что родственники, родившиеся недавно, не интересуются блокадой, а некоторые знакомые иногда задают странные вопросы.

— У меня есть знакомая, женщина лет за 50, она преподает в каком-то институте. Спрашивала мнение людей моего поколения — надо ли было сдавать немцам город или не надо? Я ответила: конечно, не надо! Они же, немцы, обязательно разграбили бы наш Эрмитаж. Только поэтому нельзя было сдавать. Уж я не говорю о том, что и людей уничтожили бы. Тем более, что наш город считался основой коммунистической революции.

— В нашей квартире было трое семей. Они все работали. А у нас мама — инвалид третьей группы, она тоже была «иждивенкой». Нас, детей, было трое. Мне, самой старшей, в первый год блокады 14 декабря исполнилось 10 лет, братья были младше — 6 и 4 года.

— Папа строил дачу под Вырицей, и мы думали, что зиму там переживем, увезли туда теплую одежду. Поэтому здесь во время блокады мы оказались без теплых вещей. Но люди помогли, давали вещи. Я помню, у меня было какое-то пальтишко.

— Я почему-то была уверена, что все будет хорошо. Мне не приходило в голову, что мы умрем. В начале, когда тревогу объявляли, мы не обращали внимания — играли на улице. Потом, конечно, стали бояться. Ночевали несколько раз в убежище. Но у нас нечего было бомбить, заводов не было. Наш дом стоял рядом с садом Дзержинского, по Кировскому проспекту, сейчас это Каменноостровский проспект. Только один раз что-то бомбили на Вяземском. И обстрел только слышен был, нас не обстреливали. А потом появилось равнодушие. Со временем все больше и больше — полное безразличие, страха перед бомбежками не было. Ну, нисколько не страшно было, мы очень истощились. И наши документы сохранились, никаких проблем не возникло, когда мы оформляли бумаги как блокадники. А в других районах были случаи, когда разбомбили ЖЭК и документы не сохранились…

— Нам повезло. Ночами-то была холодрыга. Топили мы плиты, которые в нашем доме были на каждой кухне. А где-то ведь не было плит… В плите была топка, внизу поддувало, сверху две комфорки. Эти плиты нас спасали. Люди ломали и сжигали в плитах пол. А потом маме посоветовали использовать уголь. Рядом с нашим домом была кочегарка, что-то вроде общественной прачечной, и около нее была куча каменного угля. Не такая большая куча, видимо, не для всех домов. И те, кто знал, сделали в заборе дырку и лазили туда за углем. Я помню, как один раз ходила за этим углем.

— Я в 1941 году перешла в третий класс, но во время блокады в школу не ходила. Меня мама одну не пускала на улицу, она боялась за нас, так как были разговоры про людоедство. Да и мы были истощены.

— Ведь мало того, что кусочек хлеба маленький, он еще ведь очень тяжелый был, там была кора. Мама утром нам давала хлеб, который получала по карточкам, а потом, в течение дня, варила столярный клей, который покупала на рынке. Она из него готовила студень, и мы его ели с кусочками столетника — у нас был большой столетник, как дерево. И еще мама разваривала для еды вещи.

— Сначала мы съели подушку, в которой начинкой был высушенный мох. Потом мы съели все кожаные ремни, которые были в доме, верх сандалий. Даже подошву сандалий мама пыталась варить. Но она оказалась несъедобной. В конце уже нечего было варить. Дядя Вася, наш сосед, работал на окопах, его в армию не взяли, хотя он был молодой. Мама просила его привозить торф и кормила нас этим торфом, но он совсем не лез в горло. А потом, помню, что детям давали чуть-чуть сахарного песку.

— За хлебом по карточкам ходила мама. Может быть, я и ходила иногда, но я этого не помню. Это было опасно. Мама сама один раз потеряла карточки, это было ужасно. Мне это очень тяжело вспоминать. Мне-то что? Мама плакала, а я все равно была уверена, что мы будем жить. Я представляла авоську с круглым хлебом и батоном. Я это просто видела как наяву.

— Мама была очень эмоциональной. Подумайте, что должна была испытать потерявшая карточки женщина, если у нее трое детей. Помню, она потом кому-то рассказывала, как представила три маленьких трупика… Потом уже, когда мамы не стало, я поняла, что она хотела. Она с горя чуть не уморила нас углекислым газом. Решила, что будет лучше, если мы все заснем и не проснемся. Натопила плиту и уложила нас на полу прямо перед ней, хотя обычно мы спали на кровати. Я помню, как не хотела ложиться, но мама заставляла, просила меня со слезами. Мне ее стало так жалко, что я легла. И сладко заснула, потому что было очень тепло. А проснулась я от холода. Это соседка, тетя Дуся, открыла все наружные двери нараспашку и ругала маму.

— Тетя Дуся, оказывается, когда шла на работу, нашла наши карточки, которые мама выронила рядом с дверью на лестнице. Там было темно. Наверное, поэтому мама и не заметила, фонариков-то не было. Возвратиться сразу соседка не могла, видимо, торопилась. И когда вернулась, она эти карточки маме отдала.

— Мой отец был моряком в запасе, но потом переучился на минометчика и служил где-то на Ленинградском фронте. Он попал в госпиталь в 1942 году, а когда встал на ноги, его демобилизовали. Когда папа вернулся домой — он был совсем как старик, хотя ему было 34 года. Нас вместе эвакуировали.

— Мне-то было что… Я верила, что мы переживем! Нас эвакуировали в конце марта 1942 года. Интересно было, как нас вывозили. Помню, что уехали только со второго раза. В первый раз не хватило сил. Мы сделали из старых лыж полозья, на фанеру положили рюкзак с вещами и посадили младшего брата. Но родители были очень истощены, смогли добраться только до дворца культуры имени Ленсовета и почувствовали, что дальше идти не могут. Надо было, кажется, на Финляндский вокзал. Вернулись домой, выкинули всё. Взяли только тарелку алюминиевую, кастрюльку и ложки. И дошли до вокзала.

— Через озеро ехали на грузовике. Лед опустился, сверху была вода. Люди все — большинство хорошие. Женщины посадили нас, детей, в серединку. Ехали под обстрелом, но было полное равнодушие — нисколько не страшно. Перед нами машина ушла под лед, но я это не видела, только слышала, как об этом говорили.

— В поезде была теплушка. В дороге многие умирали. Добирались мы целый месяц до Кубани, до станции Лабинская. Нас бесплатно подселили в хороший дом, к хозяевам. Сейчас ругают сталинское время, а ведь тогда о людях заботились. Кормили в совхозе первое время тоже бесплатно, давали вкусный украинский борщ с мясом. Потом уже, кажется, за еду надо было платить. Когда мы уже отъелись, я помню, как мальчишки побежали вперед. Я с мамой тогда шла и услышала, как взрослые говорили: смотрите, дети побежали. До этого мы не бегали.

— Папа дорогой от нас отстал, когда пошел за водой. Его отправили другим эшелоном, и он проехал мимо нашей станции. Он нас случайно нашел. Нагнулся за кусочком газеты на земле, чтобы свернуть папиросу, а на этом кусочке было написано, куда обращаться тем, кто потерял семью.

— Потом наше село попало под немцев, ближе к осени. Но тут нам тоже повезло. Моя невестка из Белоруссии рассказывала, как у них на бреющем полете самолет расстреливал мирных жителей. А еще она рассказала, как убили молодую женщину, которая не хотела отдавать корову. Я такого в нашем селе не видела. Но немцы увезли куда-то всех евреев. Наверное, они все погибли.

— При немцах мы тоже недоедали. Когда они пришли, хозяева, у которых мы жили, нас выселили. У них дом был богаче, чем у других, видимо, они в прошлом были кулаками. Но я помню, как хозяйка, Ирина Георгиевна, давала мне стакан молока. И жена председателя тоже что-то из еды давала. Отступали немцы весной, быстро, за одну ночь. Я видела, как отступали с ними и местные казаки на конях.

Ирина Витальевна не раз за время нашей беседы подчеркивала, что верила в лучшее. Она верила в лучшее, когда слышала обстрелы, когда было холодно и голодно, когда мама потеряла карточки, когда после эвакуации в их село пришли немцы. И она сталкивалась с хорошими людьми. Теплые вещи, возвращенные карточки, помощь в дороге, бесплатная еда в эвакуации…

В книге Анатолия Королькевича «А музы не молчали…», рассказывающей о жизни актеров в блокадном городе, автор вывел закономерность — одиночки погибали, а в коллективе люди выживали. Подобная закономерность мне увиделась и в рассказе Ирины Витальевны. Не потому ли выстоял Ленинград, что большинство людей — люди хорошие? Да, кому-то повезло меньше, чем выжившим. Кто-то не избежал бомбежек и голодной смерти. Но оставшиеся жить обязаны жизнью другим людям: и тем, кто делил вместе с ними тяготы блокадного быта, и тем, кто ковал победу — у станков или на передовой.

Все меньше и меньше становится свидетелей войны. Люди уходят, оставляя в памяти окружающих свои рассказы об этом тяжелом для страны времени. И нам, остающимся, надо находить закономерности в этих рассказах, выделять главное, учиться жить и передавать эти знания будущим поколениям.

70 лет назад от блокады был освобожден город на Неве.

70 лет прошло с того дня. В самом городе сейчас участников и свидетелей тех событий — не более 160 тыс. человек. Потому важно каждое из воспоминаний. Собрать их как можно больше поставили себе целью сотрудники Музея обороны и блокады Ленинграда. Одна из них — Ирина Муравьева.

«В нашем архиве хранится несколько тысяч дневников и писем времен блокады, а также воспоминаний живших в городе во время осады, — рассказывает она. — Иногда документы своих близких приносят родственники, как это было с дневниками учительницы Клавдии Семеновой. Их нашла ее правнучка. Это небольшие записные книжечки. Записи короткие, но день за днем».

Долгие годы говорилось о том, что в блокадном Ленинграде работали лишь Драмтеатр и Филармония…

Ирина Муравьева: Даже в самую тяжелую зиму 1941/42 гг. в городе работало несколько театров. В газетной афише от 4 января 1942 года значатся театры им. Ленсовета, Ленком, Музыкальной комедии, Драмы. Эвакуация их началась лишь в январе — феврале 42-го. Все 900 блокадных дней давали представления театры Краснознаменного Балтфлота, Дома Красной Армии, ТЮЗ, Малая оперетта, Камерный. И это тоже сыграло свою роль, прежде всего психологическую. Люди видели — жизнь в городе продолжается.

Знаю, что вы проводите также большую поисковую работу, устанавливая биографические данные тех, чьи документы оказались в вашем музее.

Ирина Муравьева: Волей случая попала к нам тетрадь Владимира Ге. Он вел записи в 1943 году. Было бы странно, представив в экспозиции дневник очевидца блокады, ничего не сообщить о нем самом. Из тетради была понятна лишь фамилия автора записей — Ге. Уж не родственник ли он известному русскому художнику? Поиск продолжался 5 лет. Перелистывая странички в очередной раз, обратила внимание на слово «управляющий». Зацепилась за него, ведь управляющие могли быть тогда только в банке. Так и вышло. Был там до лета 1941 года секретарем парторганизации Владимир Ге, правнук художника Николая Ге. Постепенно установила все адреса, где он жил в войну и после войны, нашла его дочку Татьяну, ради которой он и взялся за дневник (ей сейчас 80 лет), а также внучку.

Сладкая горечь земли

Воспоминания Зинаиды Павловны Овчаренко (Кузнецовой).

Провела в городе все 900 блокадных дней. Похоронила за это время отца и бабушку, братья погибли на фронте. Сейчас ей 85.

***

22 июня 1941 года мне исполнилось 13. Гуляла в этот день с подругой по городу. У магазина увидели скопление людей. Там висел репродуктор. Женщины плакали. Мы поспешили домой. Дома узнали: началась война.

Семья у нас была — 7 человек: папа, мама, 3 брата, 16-летняя сестра и я, самая младшая. Сестра еще 16 июня отправилась на теплоходе по Волге, где война ее и застала. Братья добровольцами ушли на фронт, папа был переведен на казарменное положение в Лесном порту, где работал слесарем. Мы с мамой остались одни.

Жили мы за Нарвской заставой, тогда это была рабочая окраина. Кругом дачные поселки, деревни. Когда немец наступал, всю нашу улицу запрудили беженцы из пригородов. Шли нагруженные домашним скарбом, несли и вели за руки своих детей.

Я помогала дежурить в сандружине, где командиром звена была моя мама. Однажды увидела, как в сторону Ленинграда от Средней Рогатки движется какая-то черная туча. Это были фашистские самолеты. По ним стали стрелять наши зенитки. Несколько подбили. Но другие пролетели над центром города, и вскоре мы увидели невдалеке большие клубы дыма. Потом узнали, что это разбомбили продуктовые Бадаевские склады. Они горели несколько дней. Горел в том числе и сахар. Голодной зимой 1941/42 годов многие ленинградцы, у кого хватало сил, приходили туда, собирали эту землю, вываривали ее и пили «сладкий чай». И когда уже земля была не сладкая, ее все равно копали и тут же ели.

К зиме папа наш совсем ослаб, но все равно часть своего трудового пайка пересылал мне. Когда мы с мамой пришли его проведать, из двери барака кого-то выносили в столярную мастерскую. Это был наш папа. Отдали свой паек хлеба за 3 дня женщинам с папиной работы, чтобы они помогли маме отвезти его на Волковское кладбище — это другой конец города. Женщины эти, как только съели хлеб, так и бросили маму. Она повезла папу на кладбище одна. Шла с санками вслед за другими людьми. Выбилась из сил. Мимо везли сани, нагруженные телами умерших. Извозчик разрешил маме прицепить к ним сани с папиным гробом. Мама отстала. Придя на кладбище, увидела длинные рвы, куда складывали покойников, и как раз папу вытащили из гроба, а гроб разбили на дрова для костра.

Лампадка в ночи

Из блокадного дневника Клавдии Андреевны Семеновой.

Не прекращала работать все 900 блокадных дней. Была глубоко верующей, увлекалась музыкой и театром. Умерла в 1972 году.

***

1942 г. 29 марта. В 6 утра артобстрел. В 7 часов по радио сообщили отбой. Пошла в церковь. Много народу. Исповедь общая. Причастилась Святых тайн. Пришла домой в 11. Сегодня Вербное воскресенье. В 3.30 тревога по радио. Истребители. Зенитки «разговаривают». Чувствую усталость, болит правая нога. Где-то мои дорогие? Слушаю по радио хорошую передачу. Чилийская песня на гавайской гитаре, Лемешев.

5 апреля. Сегодня Пасха Господня. В пол-седьмого утра пошла в церковь, простояла обедню. День солнечный, но холодный. Стреляли сейчас зенитки. Страшно.

22 апреля. Я в стационаре при больнице. Ноге несколько лучше. Питают сносно. Главное — дают масло (50 гр. в день) и сахар — порция для дистрофиков. Конечно, мало. Ночью была сильная канонада. Днем тихо. Вялость в людях и в природе. Тяжело ходить.

1 мая. Рабочий день. На улицах мало флагов, никаких украшений. Солнце чудное. Первый раз вышла без платка. После работы пошла в театр. «Свадьба в Малиновке». Место было хорошее. В пол-восьмого дома. Был артобстрел.

6 мая. Тревога была в 5, в пол-шестого кончилась. День холодный. Взяла на 10 мая билет в Филармонию на 5-ю симфонию Чайковского, дирижер Элиасберг.

7 мая. В ночь с 18 на 19 апреля видела во сне Костю. «Болит, мама», — сказал он.

17 мая. В пол-шестого начался сильный обстрел, где-то близко. В 7 была в Филармонии. Хорошо пел Михайлов «Город любимый, город родной, я снова с тобой».

«Мы победим!»

Из дневника Владимира Ге.

В войну служил политруком кавалерийского эскадрона. После войны преподавал в ленинградских вузах. Умер в 1981 году.

***

1943 г. 22 июля. Сегодня исполнилось 25 месяцев со дня начала великих испытаний. Я не в состоянии хронологически освещать события, буду делать краткие зарисовки. Если не суждено будет самому воспользоваться, пусть эти строки останутся памятью обо мне для моей бесконечно любимой дочурки. Подрастет, прочтет и поймет, как жили и боролись люди за ее будущее счастье.

25 июля. Вчера Сталин подписал приказ о провале летнего наступления немцев. Думаю, следующим летом будем праздновать победу. Разгром Германии возможен даже в этом году, если союзники все же высадят десант в Европе. А ведь было время, многие не верили в наши силы. Помню разговор в августе 1941-го с майором Т. в столовой комсостава в Пушкине. Он знал меня еще мальчиком. В армии служит лет 10. Отеческим тоном, похлопав меня по плечу, он сказал: «Володенька! Наше с тобой положение безнадежно. Наши войска под Ленинградом, даже некуда будет отступать. Мы в мышеловке. И обречены». В те дни многие метались: эвакуироваться из города или остаться? Прорвется немец в город или нет?

19 августа. Сегодня был в кино, фильм «Неуловимый Ян». Начался артобстрел. Стены содрогались от близких разрывов. Но публика спокойно сидела в темном зале. Досмотрели до конца. Таков теперь быт ленинградцев: ходят в кино, в театры, а где-то рядом рвутся снаряды, замертво падают люди. При этом работа предприятий и учреждений не прекращается. Где же фронт, где тыл? Как определить границу между геройством и беспечностью? Что это — мужество или привычка? Каждый в отдельности взятый ленинградец ничего такого не совершил, чтобы наградить его орденом, но все они вместе взятые, безусловно, воплощают в себе звезду Героя Советского Союза.

4 сентября. В последние дни освобождены 10 городов в Донбассе, взят Таганрог. 23 августа был на концерте джаза Шульженко и Корали. Во время концерта объявили о взятии Харькова. Зал рукоплескал стоя. Раздавались возгласы: «Да здравствует наша Красная Армия!», «Да здравствует товарищ Сталин!»

31 Декабря. У нас назначен новый командарм. Низкого роста, коренастый, говорит медленно, увесисто, видимо, волевой, жесткий человек. Этот будет покрепче предшественника. Его приход подкрепляет предположение, что нашей армии предначертаны наступательные операции не местного значения.

1944 г., 7 января. Похоже, город доживает последние месяцы блокады. Помню всеобщее ликование ленинградцев, когда впервые после 5-месячного перерыва по улицам загрохотали трамваи. Было это 15 апреля 1942 года. А сегодня трамвай уже стал обычным явлением, и, когда приходится ждать его больше 5 минут, это вызывает недовольство.

24 января. Наша армия взяла Петергоф, Красное Село, Стрельну, Урицк. На днях возьмем Пушкин и Гатчину. Наши соседи взяли Мгу, Волхов. Еще несколько дней — и Ленинград будет полностью недосягаем для артобстрелов. Двигаемся вперед. Возможно, сегодня в последний раз вижу свой город. Начинается кочевой образ жизни…

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

У блокады женское лицо: пронзительные воспоминания жительниц Ленинграда

Прошло 76 лет с тех пор, как солдаты группы «Север» захватили город Шлиссельбург (Петрокрепость), взяв под контроль исток Невы и блокировав Ленинград с суши. С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города. Мы собрали истории женщин, переживших это чудовищное время, — они оставили дневники, воспоминания, рассказывали о случившемся потомкам, и теперь мы можем увидеть то страшное время их глазами.

Ангелина Крупнова-Шамова

«В квартире пусто, кроме нас никого, все ушли на фронт. И так день за днем. От мужа — ничего. И вот наступила роковая ночь 7/IV 1942 года. Час ночи, схватки. Пока одела троих детей, белье собрала в чемодан, двоих сыновей привязала к санкам, чтобы не упали — отвезла их во двор к помойке, а дочь и чемодан оставила в подворотне. И родила… в брюки…

Забыла, что у меня дети на улице. Шла медленно, держась за стену своего дома, тихо-тихо, боялась задавить малютку.

А в квартире — темно, а в коридоре — вода с потолка капает. А коридор — 3 метра шириной и 12 в длину. Иду тихо-тихо. Пришла, скорее расстегнула штаны, хотела положить малыша на оттоманку и от боли потеряла сознание…

Темно, холодно, и вдруг открывается дверь — входит мужчина. Оказалось, он шел через двор, увидел двоих детей, привязанных к санкам, спросил: «Куда едете?» А пятилетний мой Костя и говорит: «Мы едем в родильный дом!»

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

«Эх, дети, наверное, вас мама на смерть привезла», — предположил мужчина. А Костя и говорит: «Нет». Мужчина молча взялся за санки: «Куда везти?» А Костюха командует. Смотрит человек, а тут еще одни санки, еще ребенок.

Так и довез детей до дому, а дома зажег огарок в блюдечке, лак-фитиль — коптит ужасно. Сломал стул, разжег печурку, поставил кастрюлю с водой — 12 литров, побежал в родильный… А я встала, дотянулась до ножниц, а ножницы черные от копоти. Фитилек обрезала и разрезала такими ножницами пуповину напополам… Говорю: «Ну, Федька, половина тебе, а другая — мне…» Пуповину ему я обвязала черной ниткой 40-го номера, а свою — нет.

Я же, хоть и четвертого родила, но ничегошеньки не знала. А тут Костя достал из-под кровати книгу «Мать и дитя» (я всегда читала в конце книги, как избежать нежелательной беременности, а тут прочла первую страницу — «Роды»). Встала, вода нагрелась. Перевязала Федору пуповину, отрезала лишний кусок, смазала йодом, а в глаза нечем пускать. Едва дождалась утра. А утром пришла старушка: «Ой, да ты и за хлебом не ходила, давай карточки, я сбегаю». Талоны были отрезаны на декаду: с 1-го по 10-е число, ну а там оставалось 8-е, 9-е и 10-е — 250 гр. и три по 125 гр. на три дня. Так этот хлеб нам и не принесла старушка… Но 9/IV я ее увидела мертвую во дворе — так что не за что осуждать, она была хорошим человеком.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Помню, втроем кололи лед, держали в руках лом, считали: раз, два, три — и опускали лом. И скололи весь лед — боялись заразы, а в машину лед кидали военные и увозили в Неву, чтобы город был чистым.

Мужчина через дверь сказал: «Врач придет завтра утром». Старушка ушла за хлебом. Сестра пришла из родильного и кричит: «Где вы, у меня грипп!» А я кричу: «Закройте дверь с той стороны, а то холодно!» Она ушла, а Костя пятилетний встал и говорит: «А каша-то сварилась!» Я встала, печку затопила, да каша застыла, как кисель. Я купила на Сенном рынке 5 апреля большой кулек манной крупы за 125 граммов хлеба. Мужик шел со мной с Сенной площади до дома, видел моих детей, взял талон на 125 гр. хлеба и ушел, а я начала варить кашу, а каша так и не загустела, хотя я всю крупу всыпала в трехлитровую кастрюлю…»

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ