Колымская трасса.

Кто прошлое помянет, тому глаз вон

Кто его забудет — оба глаза вон!

Народная пословица

НА «ОКТЯБРЬСКОМ»

Дурная слава прииска «Октябрьский» ледяным ветром повеяла на нас уже за тридцать километров от него, еще на пересылке, возле поселка Нексикан. Оттуда погнали наш многосотенный этап. «Шаг вправо, шаг влево…»

Впрочем, в те страшные времена подобная слава шла о многих колымских приисках, даже с такими вот идиллическими названиями: «Желанный» (женский прииск), «Бодрый», «Ударник», «Стахановец», «Большевик», «Комсомолец», «Пионер», «Гвардеец» и прочие.

В день прибытия я был определен в бригаду забойщиков. Утром, на выходе бригады из ворот лагеря, меня вдруг кто-то вытянул за бушлат из строя: «Пойдешь с бригадой автопарка». Это был лагерный нарядчик, как я потом узнал, тоже венгр, из Ужгорода. Мой формуляр попался ему на глаза случайно, перед самым разводом…

Вскоре я стал возить воду на стареньком «ЗИС-5», обслуживая паровой экскаватор.

За год с лишним на прииске ушли «во льды» несколько человек.

Здесь будет рассказано о двух случаях. Оба побега кончились трагически…

Трудно отбывать только первые десять лет.

Ну а дальше… Дальше будет еще труднее.

Лагерная Поговорка

Александров

Он работал мастером механического цеха, что по соседству с автопарком. Был искусным слесарем, славился своими золотыми руками, отзывчивостью. Мне приходилось несколько раз обращаться к нему с поломанными деталями моей развалюхи. В убогом приисковом автопарке о запчастях не приходилось даже мечтать; тройной свисток парового экскаватора: «Воду давай!» — неизменно означал для меня реальную угрозу: «Пойдешь на общие работы!»

Александров это отлично понимал; он неизменно выкраивал время и «лепил» вышедшую из строя деталь. Ухитрялся даже восстанавливать хвостовик редуктора с выломанными зубьями.

Он был верующим — баптистом, правда, свое убеждение никому не навязывал. Работая на одном из московских заводов слесарем-лекальщиком, он попал под «кировский набор» 1935 года, ему «припаяли» 58-ю статью, пункты 10—11: контрреволюционная агитация, усугубленная «организацией», в которой состояли двое — он и его «стукач».

У блатарей Александров был «в законе». То ли они уважали его за религиозность, то ли за то, что он не отказывал им в просьбах, когда позарез нужно было «перо» — воровская финка. Финки изготавливал он мастерски. Лезвия ковал из крупных шарикоподшипников, обрабатывал их и калил в масле, ручки делал наборные — из бивней мамонта, найденных в шахтах,— финки получались у него на редкость красивыми. Воры ему ни в чем не отказывали, делились с ним последним.

Никто не смел упрекать его в изготовлении воровских ножей: один-единственный отказ с его стороны — и он поплатился бы жизнью. Это понимали, и он сам, и те немногие, которые знали об этом сомнительном симбиозе.

Летом 1945 года он ожидал освобождения, заканчивался его десятилетний срок.

Его вызвали и объявили ему о повторном десятилетнем сроке…

Зимним утром обнаружили в разрезе уже окоченевший труп начальника смены Котова. Окровавленный забурник, которым ему проломили череп, лежал тут же.

Среди состава горнадзора прииска Котов слыл кровожадным пиратом и садистом. Ему ничего не стоило загнать бригаду в шахту, еще заполненную аммонитными газами после отпалки, при убожестве кустарной маломощной вентиляции; заключенные харкали кровью и теряли сознание: тряпки, пропитанные мочой, через которые они дышали, мало помогали.

Способен был Котов на любую пакость. Было несколько анонимных предупреждений в его адрес, что он приговорен к смерти, но он зверел еще сильнее.

Политотдел горного управления вызвал его в поселок Нексикан. Там он задержался, приисковой машины на перевалке не оказалось. От Нексикана до прииска было 18 километров, и он пошел пешком, на ночь глядя.

Уезжал он с документами. Когда нашли его труп, в карманах было пусто.

Приисковый «кум» развил бурную деятельность. Он пересажал, перемучил кучу подозреваемых, но виновного даже с помощью сексотов так и не нашел.

Вскоре Александров исчез. Его объявили в бегах.

Уже к концу 1947 года я был переведен на автобазу горного-управления в Сусумане, и меня несколько раз посылали с длинномерным лесом на «Октябрьский». Эстакады для промывочных приборов в те годы строили из леса. После скоротечного промсезона отработавшие приборы бросались. Небольшая их часть, правда, использовалась для крепи в шахтах. Остальное за долгую свирепую зиму растаскивали на костры. В 1938 году будущий Сусуман и прииски района были окружены таежными лесами; их быстро истребили. Колымская лиственница растет на вечной мерзлоте только два-три месяца в году, прирост у нее за это время мизерный. К началу 50-х годов круглый лес уже приходилось заготавливать в тайге за 200—300 километров и вывозить его по перевалам горных дорог или же вообще доставлять морем с Сахалина.

Старые друзья на «Октябрьском» мне поведали о недавних событиях, связанных с Александровым.

Весь вольнонаемный состав (как договорники, так и освободившиеся из лагерей и тем более так называемый «опецконтингент») как в военные, так и в послевоенные годы был закреплен за всемогущим Дальстроем и правом увольнения на материк не пользовался.

Единственным в те времена ведомством на Колыме, не подчинявшимся Дальстрою, был Гражданский воздушный флот.

Кто снабдил Александрова документами, кто искусно переделал для него паспорт убитого Котова — это осталось тайной.

Он был принят на работу в качестве механика по наземному оборудованию в небольшом аэропорту Куйдусун — недалеко от Оймякона.

Одной из первых авиалиний, связывавших Колыму с материком, была линия Берелех — Якутск. Транспортные «Ли-2» увозили золото, намытое на приисках, совершали промежуточную посадку в Куйдусуне, где они дозаправлялись и догружались касситеритом. Взлетев, они преодолевали опасный Верхоянский хребет и садились в Якутске.

Здесь Александров на протяжении года показал себя весьма ценным работником. Ему пообещали перевод через некоторое, время на аэродром Якутска.

Но — человек предполагает, судьба располагает…

Как-то он обедал в маленькой столовой работников аэропорта. За соседний стол сел незнакомый приезжий человек в форме бойца ВОХР. Он был вооружен. Незадолго до этого он сдал спецпакет местному «куму» и, прежде чем ловить попутку, зашел перекусить. Он пристально посмотрел на своего соседа.

— Здорово, Александров! Давно освободился?

Александров узнал его. Еще перед войной тот конвоировал бригаду на прииске «Большевик» и запомнил своего подопечного.

И тут Александров совершил роковую, непоправимую ошибку. Ответил бы он коротко, что-нибудь вроде: «Да, уже больше года. Работаю здесь механиком…» — инцидент был бы исчерпан. Однако его застали врасплох: все-таки он же был в бегах и фигурировал под чужой фамилией.

— Вы ошиблись. Я не Александров, Моя фамилия — …

Вохровец недоуменно пожал плечами. Александров понял свой промах, но было уже поздно. Слово не воробей, вылетело — не поймаешь.

Вохровец быстро пообедал и вернулся к «куму». Александрова тут же арестовали.

Привезли его согласно инструкции на прииск «Октябрьский», в ОЛП.

Он был еще живой.

Окровавленного, умирающего беглеца привязали к вкопанному возле вахты столбу, чтобы он был на виду у всех лагерников, выводимых на работу и приходивших с работы. На третьи сутки отвязали его — «сняли со креста» — бросили на санки и отвезли на сопку за лагерем.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ.

Федоров

Первый участок прииска был расположен в узком распадке. До вторжения человека тут протекала быстрая горная речушка. Потом пошли шахты, полигоны, появился характерный для приисков лунный ландшафт.

Речка исчезла.

Из населения первого участка всему прииску были известны двое. Обоих бог не обидел ростом.

Начальник участка, долговязый абхазец Па пава, говорящий гортанным пулеметом, слыл знающим свое дело горняком. В 50-х годах он стал начальником одного из приисков Тенькинского района. От большинства себе подобных он отличался

тем, что, в пределах правил рабовладельчества, старался относиться к заключенным в какой-то мере по-человечески.

Вторым известным на прииске человеком был кузнец участка зэка Федоров. Почти двухметрового роста широкоплечий богатырь, он обладал незаурядной физической силой. На участке были две шахты, в которых работали перфораторами «Вортлигтон» вольнонаемные бурильщики, верные кандидаты в силикозники. Федоров обеспечивал их ромбической сталью для буров и забурников. Он делал свое дело превосходно. Работал один, без молотобойца, закаливал буры.

Кузница находилась сразу за вахтой, небольшой запас угля зорко охранялся. Федоров был потомственным старателем из Бодайбо. Срок ему припаяли соответственно его росту, на всю катушку, 25 лет, с букетом пунктов 58-й статьи.

После долгих хлопот Папава добился для него расконвоирования: наметанный, опытный глаз старателя Федорова с первого беглого взгляда безошибочно находил «спай» хоть в шахте, хоть на поверхности. Так на приисках называли вожделенный пограничный слой на переходе от торфов, глухой породы, к золотоносным пескам. Содержание россыпей по спаю было особенно богатым; вероятность нахождения самородков там также часто была реальной. Но ведь этот спай нужно было ухитряться находить, как и «кочки» за контурами отработанных забоев. Федоров их находил своим природным нюхом, интуицией.

В летние месяцы промывочного сезона Федоров еще светлой ночью впрок заготавливал заправленные буры, складывал их возле шахты. Потом рано утром, еще перед разводом, брал в руки кайло, лопату, лоток и скребок и отправлялся бродить по (брошенным забоям прииска. Людей старался избегать.

В удачный день — таких у него было немало — он вечером высыпал Папаве на стол больше золота, чем намывал весь участок!

Он даже зимой ухитрялся сдавать металл: делал в «своих» забоях пожоги, промывал лотки с песками в кузне, в большом стальном корыте.

Папава выписывал ему двойной «рекордистский» паек и сверх того, по возможности, кое-какие продукты. Получал он даже спирт. На курево не претендовал — не курил. Он был едва ли не единственным зэком на прииске, которому выписывалось обмундирование первого срока.

Блатарей на подлагпункте не было, Папава лично следил за тем, чтобы их там не было. Мелкое жулье соваться к Федорову боялось — он умел за себя постоять.

В марте 1946 года, когда колымские морозы еще свирепствовали вовсю, Федоров исчез. Неделю его разыскивали по всему прииску, целая бригада была выделена для розысков, она

тщательно обшарила забои. Тщетно, он как в воду канул. Наконец по настоянию «кума» его объявили в побеге.

«Во льдах» он побыл месяца два. В мае его привели на сюдлагпункт, разумеется, избитого до полусмерти.

Двое суток продержали Федорова в карцере. Потом выволокли его, обмороженного, и отправили в центральный штрафной изолятор на «Линьковый».

С «Линькового» даже крепкие, здоровые — не возвращались.

Спустя некоторое время мы кое-что узнали о его судьбе по неофициальному каналу.

Приисковый «кум» дружил с главным инженером. Тот рассказал историю поимки Федорова своей жене, заведующей медсанчастью лагеря. Разговор подслушал наш парень, бывший у них дом работником.

Казалось бы, расчет Федорова был верный. Идти «во льды» в марте было на пределе человеческих возможностей, это по зубам только опытному таежнику, обладающему незаурядной силой, опытом и… золотом.

Зато искать сбежавшего было еще труднее, по крайней мере, ближайшие два месяца, до весенней оттепели. По-видимому, он за это время надеялся добраться до своих родных мест.

Взяли Федорова аж за Якутском, где-то на Алданском тракте. Наткнулись на него совершенно случайно.

Он ночевал на какой-то маленькой командировке дорожников, в хибарке, где жили десятка полтора зэков. Спал он на верхних нарах, чтобы не бросаться в глаза своим ростом.

Ночью неожиданно нагрянула облава оперативников. Искали какого-то мелкого воришку, у которого пальцы ног были ампутированы после обморожения. Несмотря на заверения дневального, что чужих нет, они при свете самодельной коптилки осмотрели ноги лежащих — у всех пальцы были целые. Оперативники уже собирались уходить.

И тут один из них вытащил из кармана фонарик, батарейку которого, по-видимому, экономил на всякий пожарный. Он нагнулся и посветил под нары… И там он вдруг обнаружил нечто из ряда вон выходящее. Он увидел пару отличных, крепких, сочти новых коричневых ботинок большого размера с толстыми подметками.

Незадолго до этого он побывал в командировке на Колыме. Он узнал эту обувь! Это были армейские башмаки из США, присланные по ленд-лизу. Некоторое их количество подало в колымские лагеря, где их выдавали лучшим работягам в виде особого поощрения. В Восточной Сибири, в Якутии их не было. Получил их и Федоров; башмаки были слишком хороши, чтобы их не брать с собой, он ими пользовался, когда просушивал валенки.

Оперативники сразу подняли всех на ноги. Федорову со своим богатырским ростом деваться стало некуда. Таких там не было; его арестовали. Потом связались с Колымой по радио — его идентифицировали.

Федорова отвезли в Якутск, оттуда самолетом в Сусуман. Били его, связанного, чем хотели и сколько хотели.

Участок Папавы лишился золотого кадра.

Диамант Ф. «Во льдах» // На севере дальнем. – 1990. – № 1.

Я не поверил своим глазам. Дневальный не выгонял утром на развод дрыном «без последнего»! В бараках было чисто, тепло и спокойно. Блатари нас не терроризировали, их вообще в лагпункте не было! Детский санаторий, и только!

Большая промзона автобазы, огороженная символическим .забором, куда весь развод приводил один-единственный боец, была свободна от охраны. В гаражах и цехах наш брат работал вперемежку с вольнонаемными, все работали деловито, тихо, дружно и добросовестно, без всякого понукания. Чувствовалась боязнь попасть опять на прииск, где, наверное, почти все уже успели побывать, откуда многие из них были переведены по спецнаряду.

Голодом морили нас, конечно, добросовестно. Но ведь мы были з/к, и шла война! Постепенно каждый из нас находил какие-то дополнительные источники подкормки. На худой конец, рассыпанный в кузовах ремонтируемых «фазанов» кормовой овес, перемешанный с углем. Технология приготовления овсяной каши, воспетой Робертом Бернсом как национальное блюдо шотландцев, нами была отработана в совершенстве.

В свое время при оформлении лагерного формуляра на транзитке в Магадане я инстинктивно заявил на вопрос заполняющего анкету: «Профессия?» — «Техник-электрик и шофер!» Он так и записал (это было нагло с моей стороны, я незадолго до •ареста окончил десятилетку). Сколько раз впоследствии эта запись мне спасала жизнь!

Я две недели добирался с Усть-Хакчана до Берелеха по срочному телефонному вызову из колонны связи, где я работая, и поэтому мой саботаж увенчался успехом — этап в спецзону прииска «Туманный» уже давно был отправлен.

Нарядчик лагпункта Хаймович выписал мне направление, незадолго до этого автоэлектрик гаража № 1 «сплавил» украденное остродефицитное магнето приисковому шоферу, погорел, и его отправили вслед за этим магнето на прииск «Большевик».

Как я сумел освоить азы ремесла автоэлектрика буквально на ходу, имея об электрооборудовании автомобиля весьма туманное представление,— это было бы темой отдельного рассказа. Но я сумел не только избегнуть быстрого рокового разоблачения как самозванец. Я сумел еще за короткое время — правдой, скорее неправдой — собрать приличный набор слесарного инструмента, в котором каждый предмет был любовно отшлифован и отполирован.

Все члены нашей бригады ремонтников гаража № 1 жили в одном лагерном бараке. Моим соседом по верхним нарам был мой ровесник — автослесарь Колька Фетисов по кличке Вотяк.

Колька был долговязым, сухопарым, тихим и молчаливым парнем. Все же мы с ним быстро подружились. Он стал со мной делиться «лишним» куском хлеба или иной снедью, тайком пронесенной в лагерь (нас часто шмонали при возвращении с работы). Вольнонаемные шоферы нас часто благодарили за добросовестный ремонт своих машин.

Читателю, вероятно, трудно будет понять человеческую ценность этих кусков. Как-никак, это было заключение, где царили законы джунглей: «Homo homini lupus est» — «Человек чело веку — волк».

Со временем Колька стал давать мне много ценных указаний, особенно — характеризуя шоферов автоколонны, или, как там называли, гаража: кому следует ремонтировать закрепленный за ним «фазан» на совесть, кому — не очень. Он был прагматиком, шоферов он четко разделял на тех, от которых можно было ожидать немного крупы из перевозимого груза и от которых — нет.

Постепенно он стал рассказывать о себе.

В отличие от нас, «контриков», Колька был «бытовиком». Однако эта его громадная привилегия в лагерной классификации была сведена на нет жирной отметкой красным карандашом на формуляре: «Не расконвоировать! В лагобслуге не использовать!» Колька был целый год «во льдах», в побеге! По национальности он был коми. Сын таежного охотника, с малых лет он приучился к общению с природой и не терялся в экстремальных ситуациях. Когда он подрос, выучился на тракториста, работал на трелевочном тракторе в леспромхозе, рядом с подконвойными заключенными. Он еще на воле был свидетелем лагерных ужасов.

Привезли Кольку на Колыму — в Коми АССР, как видно, «не хватало» лагерей — весной 1939 года. Из магаданской транзитки море «контриков» отвозили на таежные прииски. Кольку же, бытовика, оставили в Магадане — сама Гридасова отбирала для своего «образцово-показательного» лагаодразделения подходящее пополнение из нового этапа. Гридасова — подруга всемогущего Никишова — обладала неограниченной властью. Среди заключенных Маглага она слыла, несмотря на свою молодость, умной, строгой и справедливой. Писательница Е. С. Гинзбург в своей книге «Крутой маршрут» положительно отзывается о любовнице властелина Колымы.

Отобранный лично Гридасовой, Вотяк попал в Маглаге на блатную работенку — стал поваром. Показал себя скромным, дисциплинированным и неутомимым работником. Вскоре его назначили поваром столовой вольнонаемных судоремонтного завода в Марчекане. Расконвоированные работники столовой жили в маленьком домике.

Казалось бы — чего еще желать?

Однако Колька вскоре узнал о том, что над ним постоянно висит дамоклов меч.

Каждой весной, накануне горячки промывочного сезона на приисках, заключенные Матлага проходили строгую комиссию вольнонаемных врачей. Комиссовались они, как рабочий скот, как рабы. В исключительных случаях комиссия ставила в формуляре спасительную букву «Л» — «легкий труд». Эта заветная буква означала избавление от этапа на прииск. «С» — «средний труд» и особенно «Т» -— «тяжелый труд» означали безапелляционное отправление в тайгу, в ад приисков. А Колька, на прииск ох как не хотел. Работая вольнонаемным среди заключенных Ухта-Печорского лагеря, он имел весьма реальное представление о том, что его там ожидало.

Привыкший не покоряться судьбе даже в самых сложных Ситуациях, он решил опередить события — и бежать. А там — будь что будет.

К побегу он тщательно готовился в течение нескольких месяцев, никого не посвящая — в свои планы. Сушил сухари из белого хлеба, перемалывал их на мясорубке, пережаривал на масле и смешивал с сахаром. Этот концентрат он хорошо упаковал и надежно спрятал.

У заключенных новых этапов, которых приводили из транзитки на земляные работы под конвоем в промзону завода, он выменял новое обмундирование за старое с придачей хлеба, снеди и табака. Это были два ватных костюма и два полушубка — из одного сшил две пары рукавиц и тёплую шапку. Достал пару новых валенок и прочно подшил их. Приготовил мешочек соли, спички, топор и нож; спрятал все в надежном месте. Была у него и пара добротных кожаных сапог.

Ранней весной 1940 года, предупреждая Кампанию комиссовки, Колька симулировал заболевание. Заведующий столовой послал его в город, в санчасть своего лагпункта. Дождавшись темноты, он надел на себя две пары белья, два ватных костюма, полушубок, забрал из своего тайника весь спрятанный скарб и ушел в ночную тайгу. Марчеканский судоремонтный завод в те годы принадлежал Морпогранохране и был свободным от тайных и открытых агентов охраны.

Он поднялся на сопку и пошел, ориентируясь по звездам, на северо-восток. Большой поселок Олу он обошел далеко.

Шел целую неделю, ночуя в снежных сугробах, не разжигая огня, удаляясь от поселков на морском побережье.

Наконец он дошел до высокой сопки, склоны которой были покрыты крупными валунами и густыми, зарослями вечнозеленого стланика — карликового северного кедра, иглы которого, запаренные кипятком, в какой-то мере предохраняют от цинги (в лагпунктах этот экстракт раздавали принудительно). У подножия сопки виднелась протока замерзшей речушки, впадающей вдали в море,— наметанный глаз Кольки сразу определил, что по ней подымаются в сезон лососевые на нерест.

На южном склоне сопки, где под лучами солнца уже начал таять снег, он увидел много мороженой прошлогодней брусники, голубики и морошки, грибов маслят также из урожая прошлого года, замороженных зимой.

Кругом расстилалось белое таежное безмолвие.

Сопка определенно понравилась Кольке. Он решил искать подходящее место, чтобы вырыть пещеру для временного пристанища. Во время поиска нарвался на берлогу, к счастью, не занятую хозяином тайги. Несколько дней Колька потратил на благоустройство пещеры. Он тщательно замаскировал ее снаружи, вход завалил крупными камнями, вырыл для очага искусный дымоход, чтобы дым поглощал.

И начал Колька свою робинзонаду. С той разницей, что герой Дефо был обласкан дарами тропиков,— Колька же должен был условия жизнеобеспечения отвоевать упорным трудом у дикой, суровой северной тайги.

Запасы еды кончились, он вынужден был перейти на подножный корм.

Речку он запрудил в удобном месте в ожидании нереста и был за это щедро награжден: кеты и горбуши ловил руками столько, сколько ему хотелось. Он наедался свежей рыбы и икры досыта. Непуганых серых куропаток бил палками. Хлеб ему заменяли орешки кедрового стланика и свежие грибы. На десерт были в изобилии ягоды.

Он нашел в долине глину и вспомнил пословицу: «Не боги горшки обжигают».

Пришла зима. Счет времени он потерял: в отличие от Робинзона Крузо забыл делать ежедневные зарубки.

После короткого северного лета, во время которого Колька ежедневно выкладывался до изнеможения, делая запасы впрок, используя светлые ночи, постепенно ему стало нечего делать. Пришла скука одиночества, пришла тоска по человеческому общению, по женщине.

Больше ради времяпровождения он приспособился ставить силки, петли и ловушки, в которые иногда попадался песец, а то и горностай. Шкурки он научился выделывать в густом растворе стланика. На все это уходило мало времени — после полудня занять себя уже было нечем.

Он изготовил снегоступы и стал делать вылазки, все дальше и дальше удаляясь от своего обиталища.

Как-то раз, спускаясь с сопки среди густых зарослей стланика, он вдруг увидел в долине двух сидящих на бревне человек. В их сторону дула легкая поземка.

Следуя инстинкту охотника, он спустился по склону ниже, надежно спрятался и стал наблюдать. Собаки возле этих двух не было. К бревну были прислонены два карабина с примкнутыми штыками, две пары лыж стояли, воткнутые в снег.

«Вохровцы! Меня ищут!!» — пронзила его мысль.

Один из них приставил к глазам бинокль и стал неторопливо смотреть в сторону морского побережья. Нет, бинокль в арсенал вохровцев не входил, и в поведении этих двух Колька интуитивно почувствовал нечто другое.

Вдруг его осенило. Среди посетителей столовой Марчеканского завода он неоднократно видел военных в зеленых фуражках. «Дозор пограничников!» — дошло до него.

Они неторопливо поднялись, потянулись, встали на лыжи, перекинули свои карабины и ушли на север.

Колька отправился домой в противоположную сторону, тщательно заметая свои следы. Дома внимательно проверил маскировку берлоги, забрался в нее, огня не разводил. Всю ночь напряженно думал. Его душевное состояние было аналогично состоянию Робинзона Крузо, после того как тот узнал, что на его острове, который считал необитаемым, водятся дикари-каннибалы.

Колька понял, что потерял свою воображаемую свободу. Он, оказывается, обосновался не так уж далеко от некоей погранзаставы, его передвижение в тайге заблокировано. Где пограничники, там и служебные собаки.

Каково же его будущее, что его ожидает? Он понял, что обречен.

К утру у него созрело решение.

С той же бескомпромиссной отвагой, с какой он в свое время решился на побег, он теперь решил бросить свое убежище, вернуться добровольно в Маглаг — явиться с повинной. Он хорошо понимал, что если не сумеет скрытно добраться до самого порога управления Маглага — его изобьют до полусмерти, а то и убьют. И уж неминуемо осудят за побег.

В глубине души он надеялся на успех, а Главное — на снисхождение Градасовой. Во что бы то ни стало он должен к ней попасть!

Не спеша, основательно стал готовиться к возврату. Привел свою одежду в порядок. Второй комплект ватного обмундирования был цел. Колька уложил в свой мешок несколько шкурок песца и горностая, провизию на неделю. Отточил свой нож и кое-как расправился с выросшей бородой.

С большим сожалением оглядел свою уютную пещеру, свои запасы. Посидел перед дорогой.

Как только стемнело, Вотяк ушел в направлении, откуда пришел год назад. Ушел со всеми предосторожностями, избегая нежелательных встреч с пограничниками, остерегаясь поселков на побережье.

Через восемь дней он пришел на знакомую сопку на Mapчекане. Утро еще не разгорелось. Он увидел огни морского порта на противоположном берегу бухты Нагаева и жидкие огня Магадана, который в те годы был еще маленьким городком. Прошел беспрепятственно путь до города. К началу рабочего дня явился к дежурному Маглага, вкратце объяснил, кто он, и просил допустить его к Гридасовой.

Дежурный ему не поверил — на беглеца Колька был не похож. Он позвонил Гридасовой и доложил о странном посетителе. Она приказала его обыскать и привести в ее кабинет.

Колька сразу сдал свой нож — топор он бросил еще перед городом. Дежурный его тщательно обыскал.

И вот он предстал перед Гридасовой. Вежливо поздоровался, доложил по форме, кто он есть: год рождения, статья, срок. Преподнес ей подарок — добытые шкурки собственной выделки.

Она, заинтригованная, начала его подробно расспрашивать. Колька начал свой рассказ несвязно — от человеческого общения он успел отвыкнуть, тем более с высоким начальством, к тому же — интересной женщиной, от возможного каприза которой зависела его дальнейшая судьба.

Постепенно его речь стала раскованной. Гридасова слушала его явно заинтересованная, задавала вопросы. Она не скрывала перед ним своего удивления.

Колька рассказывал больше часа. «Я надеюсь на ваше снисхождение»,— закончил он.

Гридасова вызвала охранника и отправила с ним Кольку в лагерь. «Приведи себя в порядок. Завтра я тебя вызову».

В лагере Колька попал под личное попечение старосты. Его повели в баню, сменили белье, хорошо накормили. Впервые за год он насытился «приличной» пищей и выспался на сносной человеческой постели.

На следующий день — на работу Кольку не послали — Гридасова опять его вызвала с конвоиром.

— Благодари свою судьбу, что ты попал ко мне,— сказала она.— Следовало тебя судить за побег, но я сделаю для тебя исключение, ты вернулся добровольно. Ты прогулял год — этот год тебе в отбытый срок не зачтется. В Магадане ты не останешься — ты потерял доверие. Будешь отправлен в тайгу. Работать будешь по специальности, но под конвоем. За ценные шкурки тебе спасибо.

Колька поблагодарил ее глубоким поклоном.

Его тут же повели на транзитку. Вскоре его вызвали и отправили с этапом автослесарей по спецнарядам в лагпункт Берелехской автобазы.

На этом рассказ, Кольки Фетисова закончился. Осенью 1944 года мы с ним расстались, меня расконвоированным отправили в новый филиал автобазы в маленьком таежном поселке Делянкир, который обеспечивал грузами новые прииски Индигирки.

Встретил я его опять в другом филиале автобазы, на кочегарке Колымы — Аркагале. Кажется, это было в 1948 году. Колька там работал автомехаником, уже вольнонаемным.

Срок свой он благополучно отбыл на автобазе. Работал хорошо и добросовестно. Такими начальство дорожило, таких весной на прииски не отправляли.

Освободившись, он вскоре женился. В послевоенные годы вольнонаемный состав, как и в военные годы, правом увольнения на материк «в основном не пользовался. «Вольняшки» оставались незаконно закрепленными за Дальстроем.

В 50-х годах я потерял Кольку из вида.

Были среди жертв колымских лагерей и такие вот редкие счастливчики, для которых годы, проведенные за колючей проволокой, пройми сравнительно безболезненно.

Кому как повезло.

Реальные побеги из заключения чаще всего заканчиваются не так, как в кино. Беглецов, как правило, находят. Но некоторые бежавшие из лагерей в СССР все-таки получили долгожданную свободу.

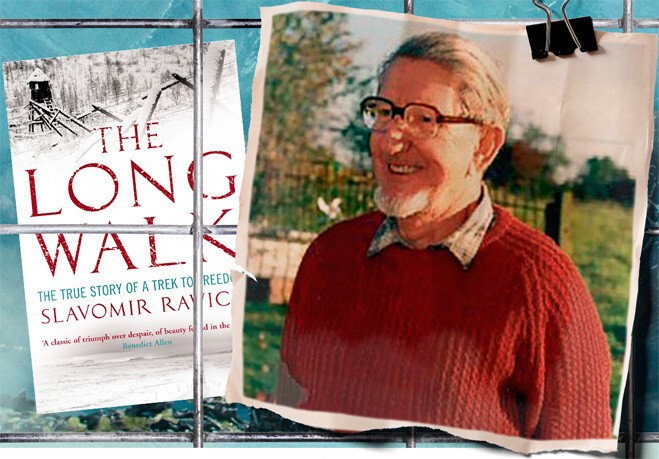

Побег Равича

Славомир Равич был польским военнослужащим. Он был арестован сотрудниками советского НКВД. Ему предъявили обвинение в шпионаже и назначили наказание в двадцать пять лет заключения в сибирских лагерях.

Весной 1941 года Равич и еще шестеро заключенных попытались бежать. К ним решила присоединиться польская беглянка. Вместе им удалось пересечь реку Лену, дойти до озера Байкал и оказаться на монгольской территории.

На длинном пути, полном трудностей и лишений, беглецам помогали местные жители, делясь с ними одеждой и едой. Когда несчастные переходили через пустыню Гоби, они были вынуждены питаться змеями, чтобы сохранить свою жизнь.

Но в итоге большая часть бежавших заключенных погибли. Те, кому удалось уцелеть, дошли до Тибета в октябре 1941 года. Пройдя через Гималаи, весной 1942 Равич и еще два беглеца пришли на территорию Индии.

Позднее Славомир Равич получил великобританское подданство. Он стал отцом пятерых детей и умер в 2004 году. О своем невероятном пути из лагеря к свободе Равич рассказал в книге «Долгий путь».

Единственные убежавшие с Соловков

Бывшего белого офицера, Созерко Мальсагова, осудили на три года северных лагерей. Его распределили в лагерь особого назначения на Соловках. Он имел печальную славу. На острове заключенных мучили и убивали различными, самыми изощренными методами. Все попытки заключенных сбежать оканчивались неудачей.

Но у Мальсагова и еще четырех человек все-таки получилось убежать на территорию Финляндии. В мае 1924 года его и товарищей отправили на материк для валки леса. Как только заключенные получили условный сигнал, они отобрали оружие у конвоиров.

Сбежавшие направлялись к северу, неоднократно встречая разыскивавших их чекистов. Но им удавалось отстреливаться и уходить. Питаться приходилось дичью или тем, чем делились с ними карелы.

В июне все сбежавшие перешли советско-финскую границу. Созерко Мальсагов также позднее написал о своих воспоминаниях того периода.

Побег троих Солоневичей

Иван Солоневич несколько раз пытался убежать из довоенного Советского Союза, но все они были неудачными по различным причинам. При попытке совершить третий побег, арестовали не только Ивана Солоневича, но и его сыновей Бориса и Юрия и нескольких других участников заговорщицкой группы.

Каждому из них присудили свой срок заключения в лагере. В 1934 году все Солоневичи сбежали и пришли на финскую территорию. У них получилось снизить бдительность администрации лагеря, активно занимаясь общественной деятельностью. На этот раз попытка побега оказалась удачной. Никого из троих Солоневичей Финляндия не выдала Советскому Союзу.

Закон — тайга, прокурор — медведь

История побегов полна примеров, когда узник таежных тюрем и лагерей, не имея достаточного опыта и знаний местных условий, на вторые-третьи сутки терял ориентировку, застревал в таежной глуши и умирал. Надеяться на милосердие и помощь советских конвойных частей не приходилось. Случайно наткнувшись на обессилевшего зека, солдаты добивали его из карабина или автомата. Служебная инструкция ставила беглеца вне закона. Среди лютой зимы погоня проходила формально, ибо беглый заключенный ставился в один ряд с самоубийцами. Многие зоны были лишены мощных охранных периметров, скрытых проволочных заграждений, контрольных полос. Они ограничивались символическим забором с рядом колючей проволоки поверху.

Таежные зоны всегда считались беспредельными. Там «закон — тайга, черпак — норма, а прокурор — медведь». Подобные лагеря занимались лесозаготовками и среди зеков назывались «курсами парикмахеров». В блатном фольклоре они воспевались с особым рвением. Примером может служить старая лагерная песня «Колыма»:

Я помню тот Ванинский порт

И крик парохода угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт

В холодные, мрачные трюмы.

От качки страдали зеки,

Ревела пучина морская.

Лежал впереди Магадан,

Столица Колымского края.

Не крики, а жалобный стон

Из каждой груди вырывался.

«Прощай навсегда, материк!» —

Ревел пароход, надрывался.

Прощайте и мать, и жена,

И вы, малолетние дети.

Знать, горькую чашу до дна

Придется мне выпить на свете.

На сто километров тайга,

Где нет ни жилья, ни селений.

Машины не ходят туда,

Бредут, спотыкаясь, олени.

Будь проклята ты, Колыма,

Что названа Черной планетой.

Сойдешь поневоле с ума,

Оттуда возврата уж нету.

Досрочно покинуть подобную зону могли лишь рецидивисты, для которых здешний климат стал родным и привычным, за плечами которых — не один рывок, а их тюремное дело перечеркнуто по диагонали красной полосой — «склонен к побегу». Прежде чем «рвать ленту», то есть пускаться в бега, зек запасался холодным оружием (как правило, тесаком), по возможности компасом, прочной одеждой, веревками и запасом еды. Подготовить весь этот «туристический» арсенал в одиночку, к тому же тайком от стукачей, практически невозможно. Поэтому рецидивиста собирают в дорогу его верные кореши, которые, как правило, первыми попадают под удар оперчасти.

Опытный беглец, потеряв в таежной глуши ориентировку, сразу же останавливался и пытался восстановить ее с помощью компаса. Если такового добыть не удалось, он пользовался различными природными признаками или же организовывал кратковременную стоянку на сухом месте. В моховых лесах, где землю сплошным ковром покрывает сфагнум, жадно впитывающий воду (пятьсот частей воды на одну часть сухого вещества), даже временная остановка, не говоря уже о временном укрытии под самодельным навесом, считается небезопасной.

Очень трудно передвигаться среди завалов и буреломов, по густолесью, заросшему кустарником. Кажущаяся схожесть обстановки (деревьев, складок местности) дезориентировала беглеца, и он начинал двигаться по кругу, не подозревая о своей ошибке. Опытный ходок мог ориентироваться без компаса. Скажем, по коре березы или сосны, которая на северной стороне темнее, чем на южной. Причем, стволы деревьев имеют выделения с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.

В теплое время двуногий обитатель тайги мог быстро соорудить простейший навес. Он вбивал в землю два полутораметровых кола с развилками на концах на расстоянии двух метров друг от друга. На развилки укладывал толстую жердь. К ней под углом прислонял четыре-пять жердей и закреплял веревкой или гибкими ветвями. Параллельно земле привязывались три-четыре жерди-стропила, на которых, начиная снизу, черепицеобразно (так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины) укладывались лапник, ветви с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делалась подстилка. Навес окапывался неглубокой канавкой, чтобы под него не затекала вода в случае дождя. Чтобы получить куски коры нужных размеров, на стволе лиственницы делали глубокие вертикальные надрезы. Затем сверху и снизу эти полосы надрезали крупными зубцами по десять сантиметров в поперечнике, после чего ножом осторожно отдирали кору. Зимой укрытием служила снежная траншея. Ее отрывали в снегу у подножия большого дерева. Дно траншеи выстилали несколькими слоями лапника, а сверху прикрывали жердями.

Тайга — это земное чудовище, которое не имеет ни конца, ни края. Зимой и летом она беззвучна и лишена даже запаха. Фраза «человек — царь природы» звучит здесь робко и фальшиво. Беглец для тайги не больше, чем насекомое. Его страдания и злоключения, да и он сам кажутся пустяком в сравнении с таежной громадиной. От тайги всегда ждешь не того, на что она способна. Ею можно любоваться и разочаровываться, любить и ненавидеть. Дремучий сосновый частокол, лиственница, ряды берез и елей нередко превращаются в могилу. Заживо погребенный беглец если не сегодня, то завтра станет харчем для хищной тайги. Таковы ее законы.

Побег среди зимы считается крайне сложным, однако километры снежного покрова могут надежно отрезать зека от погони. В тайге снежный покров очень глубок и преодолевать заснеженные участки без лыж-снегоступов невозможно. Конвойные части, хотя и способны гнаться на лыжах, но, как правило, этого не делают. Да и со штатными лыжами бывает напряженка. Изворотливый ум «лесного парикмахера» научился мастерить лыжи в виде рамы из двух веток длиной в полтора метра и толщиной в два сантиметра. Передний конец лыжи, распарив в воде, он загибает кверху, а раму заплетает тонкими гибкими ветвями. В передней части лыжи из четырех поперечных и двух продольных планок делалась опора для ноги по размеру обуви. Передвигаясь по руслам замерзших рек, беглец рискует уйти под воду и вынужден пробираться ползком. Лед, размытый течением снизу, становится особенно тонким под сугробами у обрывистых берегов. В руслах рек с песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины. Чаще всего они скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаружить.

Коварные враги для беглеца — это болота и трясины. Характерной особенностью болотистой местности является ее слабая обжитость, отсутствие дорог, наличие труднопроходимых, а порой и совершенно непроходимых участков. Проходимость лесных, моховых и травяных болот всегда изменчива и зависит не только от местности, но и от времени года. Самыми опасными считаются топяные болота, которые отличаются белесоватым поверхностным слоем. Они могут быстро и бесследно засосать человека и крупного зверя. Не искушенный опытом ходок, угодив в болото, сразу же пытается вырваться из топи и вязнет еще больше. Его губят резкие движения. Еще более коварны торфяные озера, заросшие торфяно-растительным покровом. Они могут иметь глубокие тенистые водоемы, затянутые сверху плавучими растениями и травой, причем эти «окна» внешне почти ничем не отличаются от обычных лесных полянок. Проваливаются в них внезапно.

История эпического побега из ГУЛАГа

Автор:

06 апреля 2015 22:20

Легендарный побег из сибирского подразделения ГУЛАГа, в ходе которого выясняется, что при наличии топора, мешка сухарей, ватника и при полном отсутствии сомнений можно не только выжить за Полярным кругом, но и перейти пустыню Гоби без запасов воды, перевалить Гималаи, повидать Лхасу, покататься на яке и выкупаться в Индийском океане.

Гулкий звук шагов в каменном коридоре. Молодого человека с разбитым лицом ведут двое конвоиров. Он гордо вскидывает голову. Перед ним открывают дверь полутемной камеры и толкают его на одну ступеньку вниз. Это место называют «кишка» — узкий каменный чулан, где нельзя даже сесть, выпрямив ноги, можно только стоять, прислонившись спиной к стене или прижавшись к ней разбитым лицом. Тут могут оставить на сутки и более, не выпуская даже в туалет, и пол хранит следы пребывания предыдущих заключенных.

Славомир Равич

Славомир Равич, 24-летний польский офицер, обвиненный в шпионаже против СССР, ощупывает руками липкие каменные стены в подвале НКВД в Харькове. Его, как и тысячи тысяч других, засосало в гигантскую мясорубку, перерабатывающую человеческие жизни. Сейчас, когда он смотрит на луч мутного света высоко под потолком каменной кишки, ничего не зная о месяцах допросов и пыток, которые ему предстоят, происходящее кажется случайным кошмаром, нелепым недоразумением, которое разрешится, стоит лишь немного потерпеть и объяснить, настоять на своем, достучаться до сознания людей, управляющих этим странным механизмом. Пройдет год, и на суде, где ему огласят приговор — 25 лет исправительно-трудового лагеря, Равич поймет, что нет никаких отдельных людей, есть безличный конвейер, по которому движется человеческая масса.

Москва — Сибирь

Вот уже две недели вагон для скота ехал на восток. Внутри вплотную друг к другу стояли люди. Стояли так тесно, что для того, чтобы поднять руку, надо было просить соседа посторониться. Вагон двигался по ночам, чтобы не привлекать внимания, днем его отгоняли в глухие тупики. Где-то раз в сутки заключенных выпускали наружу на полчаса, чтобы они могли размяться, и раздавали по пайке черного хлеба. Равич давно привык к такой диете. Он сразу съедал большую часть хлеба, но маленький кусочек обязательно откладывал за пазуху. Эта привычка быстро сформировалась у всех заключенных: никто не знал, когда будут давать хлеб в следующий раз. Шел декабрь. Внутри неотапливаемого вагона было тепло от людских испарений, однако те, кто стоял, прижавшись к ледяным стенкам, промерзали до костей. К счастью, среди пассажиров «скотовозки» быстро сформировалась система распределения, и места у стенки занимали по очереди. Те, кому выпадало мерзнуть, получали небольшой бонус: они могли смотреть в щель между досками. Особенно ценились в группе люди, которые не только смотрели, но и комментировали происходящее, развлекая скучающих товарищей. Однажды рано утром Равич, которому как раз выпало стоять у стены, вдруг увидел, что их вагон поставили в тупике рядом с другой такой же «скотовозкой», из которой раздавались смутный гул и вздохи. Он присмотрелся и в плохо заколоченном окне вагона напротив увидел женские глаза, лоб, повязанный платком.

— Там женщины! — закричал Равич. — Там напротив такой же поезд, в котором везут женщин, наших женщин!

Этот крик вызвал настоящую бурю. Все разом попытались протиснуться к той стене, где стоял Равич. Заключенные лезли друг на друга с глухим, звериным рыком отчаяния. Стоявшие ближе к выходу попытались сломать дверь вагона. Еще немного, и, казалось, вагон просто перевернулся бы. Конвойные солдаты побежали вдоль состава, и вскоре их поезд тронулся, спешно увозя кричащих от бессилия мужчин в серебристо-снежную тихую пустоту.

Впрочем, это был единичный эпизод. Большую часть времени осужденные находилось в каком-то полумертвом оцепенении. В сумерках вагона истощенные, измученные пытками люди колыхались в полудреме на грани между жизнью и смертью. Если кто-нибудь умирал, зачастую это замечали только в тот момент, когда все выходили наружу. Тело хоронили в сугробе. Копать настоящую могилу в промерзшей земле было слишком хлопотно.

Вскоре первоначальное оцепенение сменилось лихорадочной деятельностью: люди принялись делать из снега защитные укрепления от ветра. Конвой позволил нарубить веток в соседнем леске, ими выстлали дно укрытий. Впервые за много недель заключенные смогли лечь, тесно прижавшись друг к другу, чтобы хоть немного согреться на морозе под открытым звездным небом Сибири.

С утра выяснилось, что ночью на поле пригнали еще один состав заключенных, колонну армейских грузовиков и даже полевую кухню, которая смотрелась особенно беспомощно на фоне пятитысячной толпы. Тем не менее мощностей кухни хватило на всеобщую раздачу горячего эрзац-кофе. На этом чудеса не закончились. После кофе заключенным выдали зимнюю одежду: фуфайки, ватные штаны…

Примеряя новые казенные ботинки, которые оказались почти впору, Равич неожиданно почувствовал себя счастливым. Оглядываясь по сторонам, он понял, что это призрачное чувство распространилось по всей толпе. Люди, лишенные дома, семьи, много месяцев уже не евшие досыта, люди, которым предстояло годы работать на каторге на границе Полярного круга, дурачились как дети, примеряя нелепые ватники.

Лагерь № 303

Уже к вечеру выяснилось, что значили все эти роскошества: огромную массу будущих каторжников готовили к перегону по сибирской тайге. Их лагерь находился примерно в полутора тысячах километров отсюда, и этот путь им предстояло пройти пешком, колоннами по сто человек, пристегнутыми наручниками к длинным стальным цепям. На ночь колонны останавливали, людям разрешали вырыть себе укрытие в сугробе и разжечь костер. Однако заключенных предупредили, чтобы они не пытались отогревать окоченевшие руки и ноги: возвращающаяся циркуляция крови приносила невыносимую боль. Четыреста граммов черного хлеба и две чашки горячего «кофе» в день составляли их походный рацион. Перегон длился почти два месяца. Сейчас из уютного кресла кажется, что это была своеобразная форма медленного убийства, изощренный способ утилизации несогласных, инородных, просто слишком образованных, чтобы вписаться в стройную систему тоталитарного общества. Однако же смертность во время этого невероятного марш-броска была гораздо ниже, чем можно себе представить. Это было не осознанное злодеяние, а просто способ максимально экономного перемещения рабочей силы по огромной северной стране, где отсутствовали дороги. Возможности человеческого организма невероятны, и в конце января около восьмидесяти процентов заключенных, начавших движение от картофельного поля под Иркутском, добрались до лагеря № 303 на северном берегу Лены. В их числе был и Славомир Равич.

Он снова поразился, какое острое ощущение счастья дает первая ночевка под крышей на дощатых нарах после двух месяцев, проведенных в сугробах; каким вкусным кажется слабый овощной отвар после черного хлеба всухомятку; как удивительно, когда, проглотив хлеб, не надо спешно собираться в дорогу, а можно просто покурить и поговорить с другими людьми. Однако снова осознавать себя человеком было не только приятно, но и тревожно. Пытки в тюрьме и невероятный перегон из Москвы в Сибирь можно было терпеть, просто твердя себе, что это скоро кончится — возможно, уже завтра, возможно, через неделю, но должно чем-то кончиться. И вот Равич сошел на конечной остановке своего жизненного трамвая. Славомиру было 25 лет, и почти всю оставшуюся жизнь предстояло провести тут, на этих нарах, поднимаясь на заре по сигналу, весь день махая топором в лесу, торгуясь за табак, который был главной местной валютой, и слушая лекции политрука по средам, считавшиеся главным культурным развлечением. Ужасный перегон по сибирской тайге вселил в большинство заключенных странное чувство обреченности: они будто были отправлены на другую планету, откуда нет выхода. Оставалось только смириться с существующим порядком вещей.

Однако Славомир думал иначе: физические страдания, которые он смог пережить, вселили в него чувство безграничной уверенности в резервах собственного тела. А еще он никак не мог выкинуть из головы встречу, которая произошла во время перегона. На каком-то этапе армейские вездеходы, сопровождавшие колонну, окончательно увязли в снегу. На подмогу конвоирам прислали местных — якутов на санях, запряженных оленями. Мать Славомира была русской, он прекрасно знал язык и смог поговорить с одним из оленеводов. Тот назвал заключенных «несчастными» и сказал, что их испокон века гонят по этой земле. Местные всегда жалели «несчастных», сочувствовали тем, кто решался на побег, и оставляли еду в таежных охотничьих хижинах. Рассказ про оленевода стал любимой байкой Равича за вечерним чаем. Вскоре у него появились друзья, и их захватила общая идея.

Семеро смелых

Первым был сосед Равича по бараку, 30-летний сержант польской армии Маковски. Он помог найти еще одного поляка — кавалерийского сержанта Палушовича, человека средних лет, не потерявшего военной выправки даже в сибирском лагере. Вскоре к их компании присоединились скандинавский гигант Колеменос, маленький чернявый шутник Заро, обстоятельный Марчинковас и, наконец, удивительный персонаж по фамилии Шмидт, которого все считали обрусевшим немцем, пока не выяснилось, что это американский инженер Смит, выписанный для строительства российского метро и обвиненный в шпионаже.

Собственно, сам план побега был предельно прост. Заговорщики решили дождаться какой-нибудь снежной ночи, сделать подкоп под ограду с колючей проволокой, перебежать полосу, по которой ходил патруль с собаками, в промежутках между обходами и перебраться через глубокий ров с помощью гиганта Колеменоса. Равич раздобыл овчинную куртку — еще в детстве от знакомых охотников он слышал, что, если волочить ее за собой, это собьет собак со следа человека.

Главный вопрос состоял в том, куда отправиться семерым беглецам дальше. На сотни километров вокруг лагеря простиралась сибирская тайга, и, даже если бы им удалось выйти к человеческому жилью, напуганные комиссарами местные жители тотчас выдали бы их властям. Это означало, что надо двигаться к границе, рассчитывая только на себя. Но к какой? Проще всего было бы дойти до Камчатки, однако побережье в тот момент было особо охраняемой зоной. Оставался только длинный путь через монгольские степи и гималайский хребет, ведущий в британскую Индию. Этот маршрут не требовал ни карты, ни компаса — просто надо было двигаться на юг, ориентируясь по солнцу. После нескольких оживленных совещаний, которые проходили по дороге в уборную (собираясь в столовой или в бараке, они могли бы вызвать подозрения), было решено «махнуть через Гималаи».

Побег

К началу апреля 1940 года все было готово, ждали только снегопада. И вот 10 апреля, ближе к вечеру, повалил тяжелый мокрый снег. Подходя к месту раздачи вечернего пайка, Равич нашел глазами всех семерых заговорщиков, возбужденно всматривавшихся в товарищей. Они поняли друг друга без слов. Сегодня. Когда лагерь затих после вечернего отбоя, все собрались возле условленного углового барака и притаились в его тени. Беглецы дождались громкого лая из сарая, где жили караульные собаки, — он возвещал, что начался круговой обход. Охранники с собаками прошли мимо и скрылись. Впереди час, за который надо все успеть! Заговорщики бросились копать с таким энтузиазмом, что уже через десять минут под забором зияла внушительная дыра. Один за другим они быстро протиснулись в пограничную зону. Колеменос, как и ожидалось, с легкостью спрыгнул в ров и подсадил всех по очереди почти на четырехметровую стену, которая возвышалась на противоположной стороне. И тут возникло непредвиденное: перебравшиеся беглецы тянули руки вниз, чтобы вытащить гиганта, однако тот, даже подпрыгнув, никак не мог до них достать. В конце концов Маковски и Марчинковас взяли Смита и Равича за ноги, спустили их вниз, каждый ухватился за одну из рук Колеменоса — и великана вытащили из ямы.

Снег продолжал падать вниз гигантскими хлопьями, он уже почти замел следы беглецов на пограничной полосе. Вдалеке темнел перелесок, куда, не теряя ни секунды, они бросились стремглав, не разбирая дороги. Бежали не останавливаясь, вперед и вперед на юг, много часов, пока заря не окрасила лес розовым, пока их дыхание не превратилось в рвущийся из груди кашель, пока в полубеспамятстве не свалились все вместе в овраг, заваленный пушистым снегом.

Большая часть беглецов была готова расположиться на отдых прямо на дне оврага, однако Равич опять вспомнил свой разговор с якутом. Нельзя спать на снегу, надо обязательно сделать укрытие. Он настоял, чтобы его товарищи из последних сил вылезли из ямы и выкопали берлогу под деревьями, наподобие тех, в каких они ночевали во время перегона из Иркутска. Так было не только теплее, но и безопаснее. О костре, естественно, пока не могло быть и речи. Беглецы поглодали сухарей, при этом их ждало неприятное открытие: бравый сержант Палушович оказался абсолютно беззубым. «Они выбили мне все зубы во время допросов», — развел он руками. Палушович не жаловался, просто прием пищи занял у него гораздо больше времени: пришлось размачивать сухари в талом снеге.

После заката беглецы вылезли из укрытия и снова тронулись в путь. Этот режим они сохраняли несколько недель: дремали в снежной берлоге днем и проходили по 20–30 километров ночью. К диете из сухарей было не привыкать, и они не надеялись ни на что большее в заснеженной тайге. Однако через две недели после побега их ждала невероятная удача: в буреломе они нашли еще живого оленя, который там запутался и застрял. Беглецы решили остановиться на сутки и разжечь костер, чтобы поджарить и съесть столько мяса, сколько было в их силах. Целый день лежать у костра и впервые, быть может, за год чувствовать абсолютную сытость — это было одно из самых ярких воспоминаний в дороге. Остатки мяса вместе со шкурой провялили за ночь и забрали с собой.

Кристина

Постепенно сибирские морозы стали отступать. Где-то к началу мая беглецы вышли к Байкалу. Они почувствовали его запах, запах водорослей и рыбы, за несколько дней до того, как увидели само озеро. Тут их ждала еще одна удивительная встреча.

Проснувшись утром на берегу, они услышали в соседних кустах какой-то шум. Поскольку по закону вероятности это просто не мог быть еще один олень, то все насторожились и приготовились к обороне. Но тут к месту их ночлега вышла девочка, испуганная, замотанная какими-то тряпками, такая же грязная и дикая, как они сами. Услышав, как Равич и Маковски переговариваются по-польски, она расплакалась. Выяснилось, что она тоже депортированная полячка, которая сбежала с места своей принудительной работы. Ее звали Кристина. Польская часть компании мгновенно прониклась к ней симпатией, Колеменос и Заро в силу своих дружелюбных характеров также не могли сдержать улыбки, видя, как Кристина набросилась на сухари, словно голодный зверек. Только Смит с сомнением смотрел в сторону, избегая встречаться глазами с поляками. Но девочка очень хотела идти с ними, была готова преодолевать любые трудности и взяла на себя роль медсестры. Вскоре даже скептический американец убедился, что она не будет обузой.

Между тем компания продвигалась все дальше к югу и вскоре без особых проблем перешла границу с Монголией. Было очевидно, что погони за ними нет и не будет, беглецы расслабились и позволили себе первые контакты с людьми. Местные кочевники с удивлением рассматривали их, вскоре самый общительный и контактный Смит нашел формулировку, которая много раз помогала им впоследствии: они говорили, что идут в Лхасу. Тут уже начиналась земля, где все слышали про буддийскую святыню. Беглецов считали паломниками, с уважением качали головами, наливали им странный местный чай с маслом. Гостеприимство пастухов простиралось так далеко, что часто для путников резали барашка или козленка.

Это был край степей и небольших пологих гор, перерезанных чистыми глубокими реками, и здесь уже давно царило лето. Идти по сбитой каменистой почве было хоть и легче, чем по сугробам, но обувь у всех прохудилась, и одной из главных проблем стали незаживающие раны на ногах. Но в целом это была самая приятная и беспроблемная часть их путешествия. Они засыпали у костра, вставали с рассветом и получали удовольствие от этой простой кочевой жизни, где целью было само движение вперед. Однако скоро беглецам предстояло поплатиться за эту беспечность.

Пустыня

Вот уже несколько дней путешественникам не попадалось ни одной реки, даже маленького ручейка. Пейзаж неуклонно менялся: появились дюны, даже сухая растительность совсем исчезла. Каждое утро Колеменос и Равич забирались на самый высокий окрестный холм и с надеждой всматривались в горизонт. Впереди простиралась, насколько хватало глаз, плоская серая поверхность. К полудню эта гигантская сковорода раскалялась до 45 градусов, было нечем дышать. Компания попыталась идти ночами, однако вскоре стало казаться, что они ходят кругами — никто не ориентировался по звездам. Постепенно всех начал охватывать страх. Друзья поняли, что, даже если повернуть назад, им уже не дойти до воды. Оставалось только надеяться, что новый день принесет перемены. Они не знали, что впереди на несколько сотен километров простирается пустыня Гоби. Попытаться пересечь ее в августе без каких-либо запасов воды было полным безумием.

Однако у безумцев свой бог. На седьмой день пути Колеменос, забравшийся с утра на дюну, вдруг замахал руками как сумасшедший. Вдалеке был оазис — углубление с водой и пальмы! И это был не мираж! Путешественники впервые испытали, что обычная вода может пьянить, как вино. Неподалеку они нашли полуобглоданные кости — остатки трапезы проходившего недавно каравана. И снова отчаяние сменилось эйфорией и покоем. Это заставило беглецов совершить роковую ошибку: единственным правильным решением было бы сидеть у воды и ждать следующий караван, однако путники решили тронуться дальше.

Через два дня у Кристины, а потом и у Маковски безобразно опухли ноги, они упали в песок и не смогли больше подняться.

Тибет

Карта побега из ГУЛАГа в Тибет

Звон колокольчиков, хлопанье флажков лунгта на ветру, мычание скота, добрые, обветренные инопланетные лица вокруг. Рассвет в тибетской высокогорной деревне. Сюда привело четверых беглецов заветное слово «Лхаса». Позади две могилы, выкопанные в песке из последних сил. Позади пустыня, через которую удалось перейти, научившись ловить змей и жарить их на камнях. Позади смерть Марчинковаса, который однажды ярким кристальным утром просто не проснулся на берегу горного ледяного озера. Вероятно, его организм не выдержал перепада высоты. Позади крик Палушовича, беззубого добродушного сержанта, который сорвался в пропасть на горной тропе.

Равич, Колеменос, Заро и Смит в лагерных фуфайках, которые им удалось пронести через тысячи километров и которые так обветрились и выгорели на солнце, что выглядели вполне как местные традиционные кафтаны, сидят кружком вокруг очага и пьют соленый чай с маслом, к которому они уже успели привыкнуть и даже полюбить.

Им опять дадут гостинцев, и они пойдут по горным козьим тропам все дальше вперед. Издалека они увидят, как блестят золотые крыши буддийской святыни, но так и не зайдут в город — нет, они идут не в монастырь. Возможно, золотые крыши будут светиться у них в памяти как истинная цель их потрясающего путешествия, до которой они так и не дошли. Потому что спустя год после побега из лагеря они достигнут того простого и человеческого, к чему на самом деле стремились, — лагеря британских военных на севере Индии, чистых простыней больничных коек, удобной и легкой одежды, банок с калифорнийскими консервированными персиками, сладкий сок которых течет как нектар по измученным цингой деснам.

Почти месяц потребуется путешественникам, чтобы снова адаптироваться к цивилизации. Все это время они будут метаться в бреду в британском госпитале в Мадрасе, прятать еду под матрас, пытаться бежать, скрываться под кроватью от конвоиров. Затем все они проснутся как от глубокого сна, не помня о том, как провели этот месяц.

А мир к этому моменту уже окончательно накроет война. И миллионы других людей будут так же метаться на больничных койках, и невероятное путешествие беглецов из лагеря № 303 потонет в потоке других смертей и других приключений. Едва поправившихся путешественников война разметает по всему миру, и они никогда уже не увидят друг друга, так и не приедут в гости к Смиту, который часто у вечернего костра обещал показать им Мексику, не попробуют яблок из сада Равича, не съездят на балтийское взморье к Заро, и Колеменос не повезет их на рыбалку. От прежнего мира не останется ничего.

Однако доподлинно известно, что Равич станет подданным Великобритании и много лет спустя напишет книгу «Долгий путь» об их невероятном путешествии. Ее переведут на десятки языков, снимут по ней фильм. И до конца жизни, которая закончится в 2004 году, Славомир Равич каждое утро будет отвечать на письма восторженных читателей. Иногда в этом ему будут помогать жена и пятеро детей.

Ссылки по теме:

Совершались ли на Колыме побеги? Да свершались. Их было очень много. Но далеко не все были удачными. Идея бежать с Колымы граничит с безумием. Волк — судья, медведь прокурор. Сегодня речь пойдет об одном, не заурядном побеге, авторитетного бандеровца с рудника «Днепровский», Батюты Василия Николаевича, украинеца, уроженца г. Сумы, 1891 г. р. осужденного на 25 лет за Измену Родине.

Батюта героизирован украинским фольклором, воспет националистами. Хочу предложить две истории как две стороны медали, об одном и том же происшествии в далеком 1949г.

часть 1. Художественно-документальная. (Из книги Петра Деманта «Зекамерон ХХ века»)

В тот день штрафники трудились особенно усердно — беглецы, которых обычно никто не подгонял, были как на пружинах, малосрочники едва за ними поспевали. Даже конвой, который то и дело понукал и раздавал зуботычины, если Зинченко уставал драться, не находил повода для недовольства. Батюта, неофициальный руководитель бригады, сам копал, кайлил, помогал отставшим — не узнать было неторопливого на работе старика; он даже, не дожидаясь команды, натаскал большую кучу дров для конвоя. Один солдат взял тулуп и сел у тропинки, второй вместе с сержантом устроился поудобнее у костра, откуда был виден весь участок.

(фотографии сделаны мной, на руднике «Днепровском» летом 2014г.)

«Территория жилой зоны»

В четыре часа Батюта скомандовал:

— Перекур, ребята! Не возражаете, гражданин начальник?

— Нет-нет, сегодня вы заработали!

—Тогда разрешите от огня прикурить, гражданин начальник? — Спички штрафникам не полагались, но прикурить им иногда разрешали. Батюта взял лопату и подошел к костру. Сабир показал жестом, что ему надо «в кусты», сержант кивнул, и казах скрылся.

Медленно подвигав в костре головешки, старик вдруг размахнулся лопатой и одним ударом раскроил сержанту череп. Сабир, который сзади подкрался кустами, накинулся на солдата и стал его душить. Остальные заговорщики подбежали, быстро вооружились, но тут грянул выстрел: солдат у тропинки что-то заметил и выпалил наугад. Получив в ответ очередь из автомата, охранник струсил, бросил винтовку и прыгнул в шурф. В это время Зинченко спохватился и заорал:

— Хлопцы, ложись — стреляют! — и сам растянулся в середине штрафников, что и спасло ему жизнь. Батюта скомандовал:

— Забирайте еще винтовку, пошли! — Он повернулся к лежавшим и, обращаясь к Зинченко, сказал: — Тебя, сволочь, тоже следовало убить, да некогда и патрона жалко. Все равно не миновать тебе ножа!..

Через окуляр нивелира мы, будто на экране, видели, как беглецы быстро поднимались к гребню, иногда исчезая в густых зарослях стланика, выбирая узкие коридоры, свободные от растений. Они мелькали все выше и выше, но до высокого гребня было еще далеко.

Внизу по дороге мчался «студебейкер» с вооруженными солдатами, он молниеносно подкатил к фабрике, и, повернув направо к «Надежде», прыгая по ухабам тракторной колеи, очень скоро добрался до места происшествия. Машина встала, солдаты выпрыгнули и, растянувшись цепью, стали подниматься на сопку. Они шли

по открытой осыпи, которая спускалась по обеим сторонам стланиковых зарослей, и передвигались поэтому гораздо быстрее, чем беглецы, которых они не видели — их скрывали небольшие выпуклости сопки, но мы с Руди наблюдали на расстоянии все как на ладони.

— Им крышка, если не пробьются силой, — сказал Руди, как старый гитлерюнге, хорошо знавший правила «военных игр», — теперь замкнут кольцо — и все!

Я разделял его мнение.

К вечеру зарядил дождь, но его не ругали — дождь означал, что теперь собаки не возьмут след. Из санчасти вынесли мертвого сержанта с разбитой головой. На длинных светлых прядях волос запеклась кровь, безжизненные руки и ноги болтались, как у тряпичной куклы. Охранник при виде убитого ударил ближайшего зека прикладом в спину — лагерь теперь кишел солдатами с карабинами. Отпустили нас далеко за полночь, промокших до нитки…

Выпал первый снег, потом он растаял, машины одна за другой проносились по дороге, при каждом отряде был пулемет. Бойцы возвращались из облавы грязными, с кислыми минами и пустыми руками. Осмелевший Батюта, хорошо вооруженный, не прятался, как в первый раз, а наоборот, производил столько шуму в районе, что даже при желании нельзя было его не заметить.

Через день после побега возмутители спокойствия остановили на трассе автобус, застрелили двух солдат, начавших сопротивляться, забрали деньги, оружие, военную форму, угнали машину, а когда встретили колонну заключенных, шедших на работу, разоружили и связали конвой, после чего зеки разбежались, даже те, которым оставался небольшой срок: боялись расправы разъяренных надзирателей. Спустя пять дней беглецы вышли к прибору, где заключенные промывали золото, избили охрану, бригадира, и опять зеки разбежались… Это повторялось так часто в течение двух последующих недель, что на отдаленных полигонах стали выводить бригады только под очень сильным конвоем, а много промывочных приборов вовсе остановили.

«Устье шахты и сортировочная»

По всему району шныряли бежавшие уголовники, путая следы, дезинформируя преследователей и наводя ужас на вольное население. Всем хотелось есть, а еду достать можно было только кражей или грабежом — в зависимости от характера голодающего. Батюта достиг своей цели: создал в районе неразбериху, граничащую с анархией. Его группу останавливали не раз, но она всегда и очень успешно отстреливалась, уходила или уезжала на захваченных машинах и ни разу не наткнулась на сильные засады вблизи больших поселков Мякит или Атка, между которыми было сто километров. Преследователи выезжали на операции, мечтая лишь вернуться целыми — это уже не была игра в кошки-мышки, как в первый раз! Большого усердия при облавах и прочесывании они поэтому не проявляли, хотя за поимку любого беглеца были обещаны премии, отпуска и повышения в звании. Так прошла неспокойная осень, постепенно разговоры о побеге начали утихать.

За Первомайской сопкой змейкой вилась узкая тропинка между густыми, теперь голыми зарослями тальника и громадными валунами. Стланик, друг беглецов, наконец приник к земле под белым покровом — признак того, что снег лег уже окончательно. В середине склона, за камнями, лежали оперативники спецгруппы в белых полушубках, а капитан-великан залез немного выше и сидя наблюдал в бинокль за тропинкой. Около него лежали на снегу два сержанта и держали на мушке своего пулемета поворот тропы.

Было не холодно, но часы шли, а на тропинке никто не появлялся. Когда совсем стемнело, раздосадованный капитан крикнул: «Отбой!» — и встал во весь рост.

— Не придут они, сволочи, — выругался он. — К машине возвращаться поздно, будем ночевать на месте, завтра снова сидеть!

Вспыхнул костер, разбрасывая снопы красных искр—решили вскипятить чайник. Небрежно бросили пустые консервные банки в снег, допили чай, вытерли ложки, вокруг потухшего костра разложили добротные меховые спальные мешки, на которых днем лежали в засаде, и, сняв валенки, залезли в них. Задремал и капитан — перед ним медленно тлел в костре толстый чурбан, который должен был сохранить жар до подъема. Валуны и кусты вокруг спящих расплылись в неясных очертаниях. В воздухе закружили большие, мокрые, рыхлые хлопья снега, сперва редко, затем все гуще и гуще. Снег потушил тлеющие головешки. Потом вдруг загорелся чурбан, и пламя ярко осветило спящих.

Из-за камня, на котором весь день сидел капитан, поднялась фигура в шинели, несколько минут оставалась без движения, потом взмахнула рукой. Маленький круглый предмет пролетел над костром и упал точно перед склоненной головой начальника, издав тихое шипение. Еще несколько гранат, брошенных из-за ближайших камней, рассыпалось между спальными мешками. Тихое цоканье металла утонуло во взрывах, оборвав идиллию ночи. Застучали автоматы, закричал человек, который в панике споткнулся об останки капитана и упал в костер. Он на секунду закрыл собою пламя, и это спасло жизнь нескольким оперативникам, которые успели вылезти из мешков и побежать вниз по тропинке, не помышляя о сопротивлении. Те, кто спускал курок, вместо того чтобы бежать без оглядки, были изрешечены градом пуль. Но по бегущим не стреляли.

Рано утром пять человек вынесли запасной пулемет из машины и направились к полю боя. Они нашли шестерых убитых и трех раненых. Беглецы захватили все оружие, полушубки и, главное, боеприпасы, которые были у них на исходе. Как показали следы — ночной снегопад давно прекратился, — они залегли за валунами выше костра и следили за подготовляемой для них ловушкой. Тела убитого капитана и его товарищей на прииск не повезли — другое дело, если бы на их месте оказался Батюта со своей бандой!..

Еще и еще раз предупредили по телефону все отдаленные участки, командировки, оперпосты, но Батюта будто сквозь землю провалился,— пришлось прекратить охоту на него. Начальство сочло слишком опасным воевать только собственными силами, а другую спецгруппу Москва не прислала.

Вместо этого приехал выездной военный трибунал и судил начальника охраны за халатное отношение к своим прямым обязанностям. Бывшей грозе всех заключенных пришлось не только снять офицерский мундир, но и получить в замену синюю спецовку — на последующие десять лет!

Они и подкатили к штабу лагеря в один из декабрьских дней. Старый якут в длинных расшитых торбазах, меховых штанах, кухлянке и длинноухом малахае резким криком осадил оленей, привязал нарты к крылечку и, войдя в штаб, спросил, где ему найти майора Франко.

Начальник лагеря, худощавый и болезненный, с добрыми карими глазами и мягким украинским говором, бывший боевой летчик, распечатал конверт с размашисто написанным адресом: «Прииск «Днепровский». Начальнику лагеря. Лично».

— Квитанцию еще возьми, — сказал старик якут гортанно, но чисто по-русски. — Начальник сказал, ты уплатишь за нарты, оленей и мясо. Они все большие начальники, а главный начальник шибко хороший: дал шесть бутылок спирта и чая много. Он говорил, это подарок, а платить будет Франко. Погода плохая, ждал, ждал, вижу — время идет, в колхозе надо олешки гнать, однако, на забой, отчитаться надо, а нарты и олешки колхозные, вот и приехал — деньги дай…

Но побледневший начальник не слышал, что говорил якут. Он глядел на красивый, твердый почерк Батюты, и строчки прыгали у него перед глазами: «Старику уплатите, он не знает, кто мы… Решили покинуть ваши гостеприимные края… Благодарим за хлеб-соль… Точно неизвестно, когда уедем… Если г. Гаврилов будет продолжать издеваться над пленными, передайте ему, что мы вернемся на «Днепровский» и вздернем его на линейке, не побрезгуем предварительно кастрировать…» И внизу: «В. Батюта, оберштурмбаннфюрер СС, кавалер орденов святого Георгия Победоносца, Железного креста первой и второй степеней и Рыцарского креста к Железному кресту».

— Посадить этого старого идиота! — заорал оперуполномоченный Гаврилов, следом за майором прочитав послание своего противника.

Но «старый идиот» долго на гауптвахте не засиделся. За ним приехал его племянник, бригадир оленеводов, и заявил, что сегодня же поедет в Магадан к начальнику Дальстроя и пожалуется, что без вины и суда посадили партийного человека.

Начальник лагеря схватился за голову и час спустя, после дачи якутом показания, двое нарт умчались от прииска прочь.

Еще несколько лет ходили самые противоречивые слухи о Батюте, которого не раз окружали вблизи Магадана, но никак не могли поймать. Каждую весну надзиратели сообщали нам конфиденциально:

— Наконец поймали Батюту!..

Потом очередной вариант:

— Банда рассыпалась, заика женился и отец жены его убил!..

Или:

— Антон зарезал Батюту и сдался.

Его иногда отождествляли с таинственным «майором», который, пользуясь серой «Победой», останавливал и грабил на трассе денежные транспорты, но тот был моложе и разбойничал еще задолго до бегства Батюты.

Не удалось мне узнать и подробностей о двух новых участниках второго побега. Один был украинцем, бандеровцем, бывшим офицером эсэсовской дивизии «Галичина», его звали Остапом. Второй — Филиппов, сидел «за язык» (болтовню), у него срок был всего пять лет, он попал на месяц в штрафную прямо с этапа за то, что прятал восемь рублей и лезвие от безопасной бритвы.

Нет, беглецов не поймали — иначе непременно вернули бы в лагерь! Они и остались в моей памяти, какими я видел их в своем воображении: группа людей сидит возле маленького костра, над которым кипит черный от копоти чайник. Они одеты в военную форму, вооружены до зубов, бородаты, но сыты, говорят мало и негромко.

Пусть некоторые из них были убийцами и сволочами. Я на воле, наверно, и руки бы им не подал, но это были наши братья, не по деяниям, а по мукам. И я твердо убежден, что старый штабс-капитан вывел их за мрачные пределы царства собак, наручников и унижений!

П. Демант. 1969г. «Зекамерон ХХ века.»

Р.S. Одна проблема, в списках награжденных РК нет никакого оберштурмбаннфюрера Василия Батюты.

Часть 2. Научно-популярная.

18 сентября 1949 года в лаготделении № 11 прииска «Днепровский» ЮЗГПУ. В этот день отсюда совершили дерзкий побег 6 заключенных: русский Е. И. Ракулов, украинцы В.В. Батюта и Д. К. Ермак, казахи Т. Еркибаев и Д. Ташканбаев, венгр Л. Балог. Последний был осужден на 8 лет за шпионаж и контрреволюционную деятельность, Батюта — в 1948 г. на 25 лет лагерей за измену Родине. Остальных судили в 1947 г., и также на 25 лет: Ермака за террористический акт и контрреволюционную деятельность, Ракулова — за измену Родине и подготовку террористического акта, Еркибаева — за террористический акт, Ташканбаева -за измену Родине.

ВСЕ ПРИВЕДЕННЫЕ формулировки являлись пунктами статьи 58 УК РСФСР, но соответствовали ли они действительности? Даже если соответствовали, то последующие события, связанные с побегом шести заключенных из лаготделения № 11 Берлага, заставляют сомневаться и убеждают в обратном. Их поведение и действия во время побега явно не похожи на поведение «политических». По сути своей, они носили уголовный, бандитский характер. Причем буквально с самого начала побега, который, несомненно, задумывался, но не был подготовлен и произошел совершенно спонтанно, при благоприятной обстановке.

«Побег преступников, — говорилось в специальном донесении, — совершен при следующих обстоятельствах. Заключенные, совершившие вооруженный групповой побег, работали на производстве в составе бригады, состоящей из 27 человек, и находились под охраной двух конвоиров — бойцов конвойных войск, вооруженных автоматами. В момент перерыва, когда заключенные сидели у костра, к костру подошли оба конвоира и сели покурить. В это время несколько заключенных внезапно набросились на конвоиров, нанеся одному из них тяжелое ранение, и отобрали у него автомат. Затем таким же путем обезоружили и второго конвоира, нанеся ему незначительное повреждение. Забрав два автомата, 70 штук к ним патронов, два головных убора, принадлежащих солдатам, преступники скрылись в тайге. Остальные заключенные в количестве 21 человека остались на месте работы. Причиной столь позорного явления для особого лагеря явилась преступная беспечность, потеря всякой бдительности и чувства ответственности за несение службы со стороны солдат гарнизона конвойных войск, охранявших бежавших заключенных, а также грубого нарушения начальником гарнизона указаний о выделении для конвоирования и охраны заключенных, содержащихся в штрафном бараке, исключительно дисциплинированных, отлично несущих службу солдат, и выводить заключенных на работу обязательно в наручниках .

На розыск и задержание беглецов направили более десяти оперативных групп из 86-й дивизии конвойных войск с розыскными собаками. К ним одновременно были привлечены работники других служб, способных оказать содействие в ликвидации группового побега, который растянулся не на один месяц. Сбежавшие слабо ориентировались в окружающей местности (а это было всего лишь в 300 км от Магадана), но, уже выйдя с «Днепровского» на берег реки Хеты и наткнувшись там на небольшое жилье, они запаслись продуктами, затем подождали хозяев — двух рыбаков, связали их и допросили. После того как те рассказали о близлежащем складе оленеводов и согласились туда подвести, беглецы двинулись в путь. Ночью проводников у костра хладнокровно убили, раздели и забросали ветками. Эта первая кровь вроде бы еще больше объединила «политических», но спустя некоторое время у них начались разногласия на национальной почве.

Считая, что казахи замышляют что-то недоброе, Ракулов и Ермак их ликвидировали еще до первого выпавшего снега, а трупы затем сожгли. После этого оставшиеся в живых вышли к одной из таежных командировок, где захватили пять лошадей, палатку, одежду и медикаменты. С этим добром они спустились по реке Армань, облюбовали наиболее неприметную сопку, где провели в палатке 2,5 месяца, питаясь вареной кониной. В начале 1950 г. после ограбления еще одной командировки к беглецам присоединилась заключенная В. В. Бочкарева, осужденная на пять лет лагерей. Это привело к возникновению новых разногласий, кончившихся тем, что Ракулов неожиданно застрелил из автомата ничего не подозревавших Батюту и Ермака. В данное время беглецы уже жили не в палатке на сопке, а в вырытой ими землянке недалеко от замерзшей речки. В начале июня 1950 г. они, сделав плот, поплыли на нем по этой же речке.

ВНАЧАЛЕ ПЛАВАНИЕ проходило вполне благополучно. Затем плот ударился об остров и развалился. Оставив Бочкареву ждать их возвращения, Ракулов и Балог добрались до берега, где наткнулись на вооруженных охотников. Балог открыл стрельбу. В ходе последовавшей перестрелки Ракулов был смертельно ранен. Бросив его, истекающего кровью, так как Бочкарева с медикаментами не приплыла с острова, Балог забрал два автомата и вскоре сдался в поселке Хасын, недалеко от которого и происходили эти последние события. С 18 сентября 1949 г. до его сдачи 21 июня 1950 г. прошло 9 месяцев и 3 дня. Дальнейшая судьба Балога по архивным документам не прослеживается. Возможно, после дачи соответствующих показаний он был расстрелян.

Александр КОЗЛОВ, старший научный сотрудник лаборатории истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН/ г. Магадан.

Фотографии рудника «Днепровский». 2014г. Из моего архива.

Другие посты по тегу Призрачная Колыма