Мертворожденные: рассказы родителей, потерявших своих детей

Немногие семьи оказываются готовы к тому, что их ребенок умрет во время родов. И уж тем более немногие родители готовы поделиться своими мыслями и чувствами по поводу горя, сквозь которое им довелось пройти. После серии публикаций об умерших новорожденных в России, которая вызвала бурные обсуждения в Сети, мы нашли и перевели откровенный материал журнала New York Times, в котором родители, чьи дети родились мертвыми, решились на то, чтобы описать, что это такое — ждать радости, а столкнуться со страшной бедой — и как с этим справиться и жить дальше.

Дженнифер. Родила мертвого ребенка 16 ноября 2009 года

Моего сына зовут Абрахам Амайя Имбула. Он родился 16 ноября 2009 года. Тишина во время родов до сих пор будто пронзает меня насквозь. Я помню очень ярко, как носила его и как рожала — все то время, что мы провели вместе. Я до сих пор слышу запах его кожи. Для нашей семьи это был очень важный период. Когда моя двухлетняя дочь Габриэла увидела Абрахама, то сразу сказала, что ее брат болен и ему нужна помощь — и побежала за доктором. Мы обнимали, целовали и фотографировали его. Я верю, что его жизнь имела смысл.

Мы устроили ему очень красивые похороны, собралась вся семья и все наши друзья. Его старшая сестренка Габриэла подарила ему копию своего плюшевого слоненка, и малыша похоронили с этой игрушкой. А своего слоненка она назвала Абрахам и иногда кладет его ко мне в кровать, чтобы удивить меня. Пять дней нашей жизни были целиком посвящены сыну, но я боялась, что мы вскоре забудем о нем. Этого не произошло. Воспоминания о нем стали неотъемлемой частью нашей семейной жизни. Мы любим его.

Его младший брат Ганира говорит: «Наша семья — это мама, папа, Бог, Габриэла, Абрахам, я и Мусоми». Мусоми — это наша младшая, ей 10 месяцев. Каждый год мы совершаем памятную прогулку в честь нашего сына. Мы празднуем его день рождения и едим торт в форме слоненка. Когда мы украшаем дом к Рождеству, то вспоминаем Абрахама. Мы храним его в наших сердцах.

Я хочу, чтобы меня спрашивали о нем. Я могу заплакать, и это нормально. Но бывает, что я не плачу. Мое сердце радуется, когда я вспоминаю о нем. Я представляю, что ему было бы 5 сейчас и думаю, каким он мог стать.

Меган Скотт. Родила мертвого ребенка 25 мая 2010 года

Я не думаю, что к этому можно подготовиться, — это значит утратить надежду, думать о худшем.

Я потеряла дочь на 24-й неделе беременности, и с тех пор я мечтаю о том, чтобы стать супергероем. Когда я читаю или слышу о другой семье, которой пришлось пережить рождение мертвого ребенка, я хочу во мгновение ока появиться рядом с ними и стать рядом с матерью. Я бы хотела охранять дверь ее дома, отвечать на телефонные звонки, sms и сообщения в социальных сетях, словом, сделать все, чтобы оградить ее от тех, кто имеет хорошие намерения, но часто действует, не подумав.

Я хочу сказать ей, что то, что происходит с ней, ужасно. Неважно, сколько человек скажут ей, что это «закон природы», или что «Господь знает, что делает» или же «у всего есть причина» — случившееся не имеет никакой высшей цели. Это просто произошло и это ужасно. На свете есть другие женщины, прошедшие через такое же испытание, они знают, каково это, и могут поддержать — физически и эмоционально: могут показать, что вам нужно, что вы можете и должны выжить.

Естественно, я хочу дать другим ту поддержку, которой не было у меня. Но сейчас, оглядываясь назад, я действительно хочу, чтобы в обществе больше говорили на эту тему. Полагаю, что мое желание помочь здесь связано с тем, что роды стали медицинской процедурой, и в них больше не принимают участие те акушерки и женщины, которые передавали это знание друг другу. Рождение мертвого ребенка — не редкость, но мы замалчиваем это. Ситуацию пора изменить. Нам нужно поделиться нашими историями, открыть свое разбитое сердце и историю выживания. Это единственный способ сделать шаг вперед, вспомнить наших ушедших детей и почтить их опыт.

Кристофер Бенедетто. Его сын родился мертвым 20 августа 2009 года

Дайте себе время на то, чтобы пережить горе, и так начнется исцеление тела и души. Нет никакого специального графика, потому что каждая пара проживает свое несчастье по-своему. Совершенно незачем отрицать свою боль или бежать от нее, потому что она все равно догонит и явится к вам, словно вор в ночи.

Прошло около 6 лет с тех пор, как мы потеряли нашего сына, около двух лет мы горевали и только потом решились родить еще одного ребенка. С тех пор у нас появилось двое прекрасных сыновей. Но порой ранящие воспоминания о том, как моя жена рожала нашего мертворожденного первенца, могут нахлынуть на меня, как волна. Когда это случается, я позволяю себе плакать, потому что слезы освобождают и исцеляют.

Я хочу в первую очередь обратиться к отцам, пережившим потерю ребенка. Общество диктует нам, что мы должны быть сильными и что демонстрация наших эмоций — это проявление слабости. Но это не так. Позвольте себе прожить свое горе, иначе оно будет преследовать вас вечно.

Также делайте все, что вам кажется необходимым, чтобы почтить жизнь вашего малыша и сохранить воспоминания о нем. Когда я вспоминаю эти мрачные дни, единственным утешением становится то, что мы тогда сделали все возможное, чтобы обращаться с нашим сыном и друг с другом с любовью, достоинством и уважением. Мы фотографировались с ним. и эти кадры очень дороги мне. Мы устроили поминальную службу в память о нем и делаем это каждый год. Мы решили не хоронить, а кремировать его, и заказали урну для останков. Сегодня Натаниэль присматривает за своими братьями в их детской. Наши дети не уходят навсегда — они вечно живут в каждом из нас.

Бетси Поэл. Родила мертвого ребенка 13 января 2015 года

Во-первых, мне очень жаль. Это ужасно, такого ни с кем не должно случаться. После того как моя дочь умерла от тройного обвития пуповиной, мне рассказали столько подобных историй, случившихся с друзьями друзей! Я знаю, что мои близкие старались поддержать меня, но рассказы о том, что многие люди прошли через подобное, никак меня не утешили. Так я еще больше страдала.

Моя католическая вера помогла мне справиться. К счастью, большинство моих друзей — пролайферы. Они знали, что на 37-й неделе беременности моя дочь, Перпетуя Грейс, была личностью и они относились к ней соответствующим образом. Мы смогли устроить похороны и захоронение, и знание о том, что у Церкви есть специальные обряды для таких случаев, очень успокаивало меня. Я знаю, что моя дочь будет жить вечно и, если Господь позволит, я снова ее увижу.

Это очень трудное время. Каждый день тяжел, и нет никого, кто бы по-настоящему тебя понял. Люди стараются не заговаривать о ней, потому что не хотят меня расстраивать, но поверьте, я уже расстроена. Я не была готова к такой глубокой, всепоглощающей печали. Мне нелегко встречаться с детьми своих друзей и родственников, особенно если они примерно такого же возраста, поэтому я научилась окружать себя людьми, рядом с которыми я чувствую себя лучше, а если нет, то такие друзья мне сейчас не нужны.

Со временем станет полегче. Однажды вы перестанете плакать каждый день. У меня было такое, что я не плакала два дня подряд. Я знаю, что Бог любит меня, и с его помощью я переживаю это. Так и вы переживете. Не пройдете, но проживете этот опыт.

Материал изначально опубликован на nytimes.com. Фрагменты статьи переведены Екатериной Сурковой специально для Матроны.Ру.

Смерть ребенка после 22-й недели беременности или в течение семи дней после родов называется перинатальной потерей. В 2016 году во всем мире произошло около 2,6 млн мертворождений, однако исследователи утверждают, что цифры могут быть еще выше. Мы записали три откровенные истории отцов, дети которых умерли еще до рождения.

Mail.ru Group и сервис «Добро Mail.ru» вместе с экспертами, фондом «Свет в руках», изучили тему перинатальных потерь и запустили информационную кампанию #надопоговорить. Согласно исследованию, проведенному в рамках этой кампании, ежедневно в России не рождаются 344 младенца.

Несмотря на то что перинатальные потери случаются гораздо чаще, чем кажется (они составляют до 27% для женщин в возрасте от 25 до 29 лет и увеличиваются до 75% у женщин старше 45 лет), в обществе до сих пор не принято говорить об этом. Люди не знают, как помочь в такой ситуации, и думают, что если не поднимать эту тему, то так родителям, которые потеряли ребенка, будет легче справиться с травматичной ситуацией. Но на самом деле замалчивание делает важный опыт невидимым — в России почти две трети людей, столкнувшихся с перинатальной потерей, никуда не обращались за помощью, а каждый десятый переживал горе в одиночестве.

Существует еще одна проблема — в обсуждениях перинатальной потери боль отца практически всегда невидима. Согласно результатам опроса, проведенного Mail.ru, более половины респондентов уверены, что именно женщины испытывают стресс от смерти ребенка, и только 33% опрошенных считают, что партнеры переживают потерю одинаково сильно.

Виктор должен был стать третьим ребенком в нашей семье. У нас уже есть старший сын Роман, которому девять лет, и пятилетняя дочь Валерия. Беременность была запланированной, жена очень ответственно к ней подошла: принимала витамины, вела здоровый образ жизни.

Со слов врачей, беременность проходила замечательно, супруга чувствовала себя хорошо, токсикоза не было, она продолжала работать, занималась детьми и исправно ходила в женскую консультацию.

Однажды моя жена Тамара, просматривая результаты анализов, увидела, что один из показателей выделен жирным, было написано «обнаружен титр антител 1:32», хотя в норме его не должно быть вообще. У нас с женой разный резус-фактор — у меня положительный, у нее отрицательный. [Из‑за этого] бывает такое, что когда женщина с отрицательным резус-фактором вынашивает ребенка с положительным, ее организм воспринимает его как что‑то чужеродное, начиная вырабатывать антитела, уничтожая у ребенка эритроциты (клетки крови. — Прим. ред.). Это называется резус-конфликт. А титр — показатель того, что резус-конфликт произошел и началась атака на плод. Чем выше титр, тем больше вырабатывается антител и, соответственно, повышается вероятность развития гемолитический болезни у малыша (разрушение эритроцитов. — Прим. ред.) В нашем случае так и произошло.

В медкарте же было написано, что у жены все в норме, наблюдающий врач даже не обратила на этот анализ внимания, хотя знала, что Тамара находится в группе риска. Мы приехали к ней за консультацией, и она сказала, что лечения от этого нет. Мы чувствовали полную растерянность и тревогу, ведь ребенок был здоров, а организм супруги вырабатывал антитела, чтобы его уничтожить.

Врачи посоветовали съездить в перинатальный центр города Иваново для составления плана ведения беременности. Но там нам лишь сказали наблюдать за ростом титра. Мы вернулись домой, и через какое‑то время показатель пополз вверх. Супругу госпитализировали на 24-й неделе беременности (шестой месяц. — Прим. ред.). Там опять делали УЗИ, брали кровь на антитела, провели доплер (доплерографическое исследование определяет, в норме ли кровоток у плода. — Прим. ред.) — вот и все лечение. Тамару выписали, а через две недели на очередном визите в женской консультации результаты анализов показали титр 1:1024.

Жена позвонила мне из холла поликлиники вся в слезах, а я не знал, как ее успокоить, в тот момент меня самого трясло от того, что я ничего не могу сделать. Врачи приняли решение срочно везти супругу в роддом. Взяли анализ крови, и титр скакнул до 1:8192. Тут началась паника у всех: у врачей, жены, меня. Медики хотели везти Тамару в Иваново, но там ее не приняли, сказали: «Что мы будем с ней делать? Тут нужно только внутреннее переливание крови, а у нас нет ни аппаратуры, ни достаточных знаний, вам поможет только Москва или Питер». На следующий день, после телемоста наших врачей из роддома с врачами из Центра Кулакова, Тамару на 26-й неделе беременности отправили ночью на скорой помощи в Москву.

Там у жены взяли все необходимые анализы и положили под наблюдение. Каждый день ее смотрели лучшие узисты, но гемолитической болезни у малыша не наблюдали. Сначала хотели делать внутриутробное переливание крови ребенку, но потом сказали, что показателей титра для этого недостаточно. Мы с супругой каждый день созванивались по видеосвязи и верили в лучшее. Спустя четыре дня после госпитализации, 8 января 2021 года, Тамара пожаловалась мне, что не чувствует шевелений малыша. Я успокаивал ее, может, ребенок просто спит. Так ответила и медсестра, дежурившая в тот вечер. На следующий день раздался звонок, супруга беспрерывно плакала. «Сердце нашего малыша не бьется», — это все, что она смогла сказать.

Причина смерти — гемолитическая болезнь на фоне резус-конфликта и поражение головного мозга, вследствие чего произошла остановка сердца.

Сначала мое сознание отказывалось верить, что малыша больше нет, я надеялся на ошибку врачей или сбой техники, думал, что сейчас все перепроверят, вызовут роды и ребенок будет жив. Потом в голове был только один вопрос: как поступить? Мы знали, что в таких ситуациях многие оставляют умерших детей в роддоме, но сердце подсказывало, что это неправильно. Ведь это член нашей семьи, он все время был с нами — когда мы ели, в поездках по делам, когда мы всей семьей смотрели фильмы, когда мы спали. Мы чувствовали его движения, дети с ним общались, его так ждали.

Я обдумывал, как повезу жену с маленьким гробиком домой, как будет идти похоронная процессия, как у нашего малыша будет отдельное место на кладбище. Весь этот процесс, по моему мнению, нанес бы душевному состоянию супруги такую рану, которая никогда бы не затянулась, и мне очень не хотелось, чтобы она проходила через это. Мы приняли решение кремировать малыша и подхоронить урну с прахом к дедушке жены, тезке нашего ангелочка. Перед похоронами мы попрощались с сыном: поцеловали и обняли нашего богатыря с темными волосами и ярко-красными губами.

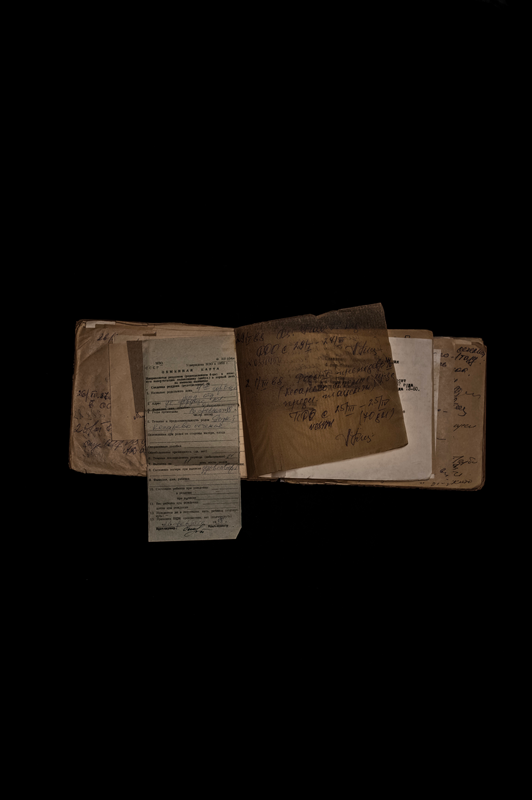

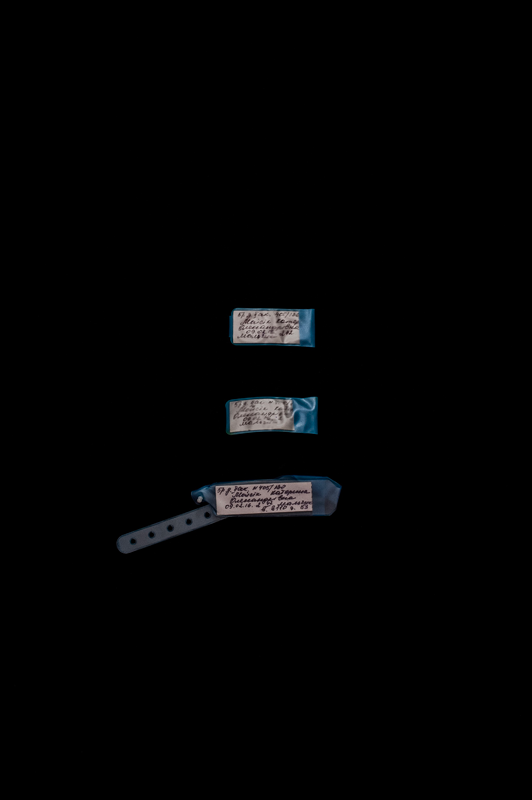

Супругу все время поддерживала психолог Лиза из фонда «Свет в руках», она была с нами и на прощании с малышом, очень помогала Тамаре морально, сделала для нас отпечатки ручки и ножки малыша.

Сейчас я понимаю, что после случившегося можно было и больше быть рядом с женой, хотя я старался ее утешить. Мы верующие люди и много говорили о том, что душа нашего сына вернется к нам в следующем ребенке, и мы с ним обязательно встретимся.

Детям рассказали о смерти братика, когда они начали гладить жене живот и говорить с ним. Мы им все объяснили, сказали, что он жив у бога и придет к нам в новом малыше. Они молодцы: сделали сыну подарки, разговаривали с ним, когда касались его ручки и ножки на оттиске. Мы все вместе ходили на кладбище, отнесли ему цветы и конфеты.

Наши отношения с женой стали еще крепче. Нам помогают справляться наши дети, вера в бога, семейные дела и заботы. Тамара до сих пор общается с психологом. Мы живем с мыслью, что детей у нас трое, просто один из них — ангел и живет на небесах.

Конечно, мы планируем завести ребенка. По совету врачей подождем полгода, чтобы организм жены восстановился, и будем пробовать снова. Сейчас думаем, где найти хороших специалистов для грамотного сопровождения беременности и родов.

Мы с моей женой Настей вместе 15 лет и в 2016 году решились на ребенка. Я бросил курить, мы оба проверили состояние здоровья. Беременность протекала очень хорошо, первый скрининг показал мальчика. Мы стали думать, где рожать, поскольку хотели дать ребенку право земли (когда страна дает гражданство детям, рожденным на ее территории. — Прим. ред.). Перебрали много вариантов, но в итоге остановились на Уругвае — у этой страны репутация южноамериканской Швейцарии. Нашли госпиталь, купили билеты. Планировали лететь на три месяца. Мы радовались, что ребенок получит гражданство этой страны, представляли, как будем гулять по солнечному побережью.

На втором скрининге нам сообщили, что у малыша какие‑то дефекты сердца, которые сложно разглядеть. Врач сказал подождать еще и прийти на повторное обследование. Скрининг показал, что все очень плохо: правая часть сердца нашего сына Даниила не развивалась и не работала. Перспективы были такие: если мы дотянули бы до родов, надо было бы сразу после рождения ребенка делать ему операцию. Начались хождения по врачам, которые продолжались два с лишним месяца. Врачи говорили, что шансов на успешные роды крайне мало — и еще меньше вероятность спасти новорожденного сына.

Мы верующие люди, поэтому постоянно вместе молились. Посещали музеи, занимались керамикой, пели Даниилу, ходили на концерты классической музыки. И это, конечно, наша память: короткое время, когда наш сын был на Земле, мы активно чем‑то занимались.

Пришло время очередного обследования: динамика была настолько плохой, что Центр Кулакова, где наблюдали Настю, снял с нас квоту [на бесплатные роды], так как прогноз показывал стопроцентный летальный исход. Представьте, каково это: нас таскают по УЗИ, сбегаются врачи, начинают охать, говорить, что давно такого не видели. А ты сидишь рядом с женой, она живая, и внутри нее наш живой ребенок.

Нам отказали многие медицинские центры, в одном из них вообще говорили: «Что вы паритесь, вырежем — и все, через два месяца будете снова беременеть». А наш сын пинается. Нам сказали считать количество «пинашек» в день — если их будет меньше десяти, нужно бить тревогу. Мы скачали приложение, где отмечали пинашки. Жена, конечно, отказалась от аборта — сказала, что это ее ребенок, и она никому не позволит с ним ничего сделать, будет бороться.

Наступил конец сентября: все медики от нас отказались, а время постепенно подходило к родам. Естественно, лететь уже никуда было нельзя. Я после этого не очень люблю Трубную площадь, где мы покупали билеты в Уругвай. Мы шли туда радостные, с большими надеждами, а потом я вернулся туда один, чтобы сдать билеты. И уже совсем было не до них: ты просто хочешь, чтобы твой ребенок выжил.

Живот у Насти был очень большой, потому что у малыша началась неиммунная водянка на фоне порока сердца. Врачи продолжали говорить, что шансов родить живого малыша нет. Выхода у нас не было, и мы поехали в ближайший роддом — познакомились с врачами, записались на роды. И стали просто жить, общаться с ребенком, пока это возможно.

Пришел момент очередного осмотра в женской консультации. Там послушали сердце Даниила. Сердцебиение было очень редким и слабым. Нас срочно направили в роддом, и Настя отказывалась идти: плакала, говорила, что чувствует, что вернется домой уже без ребенка. Врач сказал, что надо делать кесарево. Мы согласились, так как надеялись, что это спасет малыша. Жена была на седьмом месяце.

Я помчался домой за вещами для роддома, вернулся в больницу, а Настя говорит: «Малыш пинается». Я приложил руку к ее животу и почувствовал четыре пинашки. Это были последние пинашки.

Ее увели наверх. Через какое‑то время ко мне подошел врач и сообщил, что сердце Даниила не бьется. Он предложил: «Хотите, скажу ей», — я отказался, сказал, что это мой сын и я должен сам поговорить с Настей. Жена спустилась в приемную, я опустился перед ней на колени и сказал: «Любимая, Даниил умер». Она не поверила. Мы вместе пошли на УЗИ. Я помню, как это было: я иду по коридору, впереди меня идет жена в какой‑то непонятной ночнушке, мимо проносятся врачи, нянечки, все в полумраке. Я понимаю, что в Насте наш мертвый ребенок, и она сама вся бледная. Это был мой персональный ад.

УЗИ подтвердило, что малыш умер. Кесарево сечение делать было нельзя, потому что это было бы опасно для здоровья Насти. В тот же день к нам пришли мой друг и моя мама, мы уехали домой. Потом позвонили жене и вместе помолились.

Мне до сих пор стыдно, что в ту ночь перед родами я уснул. Видимо, организм пытался блокировать стресс. А Настя не спала. Она была одна, слышала, как в соседних палатах плачут малыши, и лежала так всю ночь, зная, что плач своего ребенка она не услышит. Хорошо, что ей позвонила подруга и полночи с ней говорила. Мне очень тяжело представить, что любимая пережила в тот момент.

Когда мы с тещей были в роддоме, к нам подошла акушерка и сказала, что роды идут очень тяжело. Настя рожала долго, потеряла 80% крови. Спасали ее три бригады врачей. Акушерка спросила, буду ли я прощаться с малышом. Конечно, я согласился. Мне принесли Даниила. Я поговорил с ним, помолился и попрощался.

Две недели Настя восстанавливалась в больнице. Похороны малыша легли на меня. Мне надо было оформить бумаги в МФЦ, женщины-сотрудницы пытались меня как‑то ободрить, рассказывали о вычетах, на которые я имею право. Но мне было все равно: у меня умер сын, и вместо веселого полета в Уругвай я его хороню.

Я вырос в центре Москвы, на улице Павла Андреева. И пока мы проезжали путь от Морозовской больницы, где я забирал Даниила, до кладбища, я гладил гробик своего малыша и рассказывал ему, как я здесь провел детство и вырос. Похороны проходили в тот же день, когда мы должны были лететь в Уругвай, — 12 октября. Администрация кладбища вышла принести мне соболезнования. Я ощущал нереальность происходящего: стояли десять взрослых человек — таких больших, — все в черном, и хоронили маленький белый гробик.

Настю выписали с очень низким гемоглобином и другими проблемами по здоровью. Спасибо фонду «Свет в руках», его сотрудники нас очень поддержали. Первое время мы постоянно ходили на группу поддержки родителей, потерявших детей, я там часто был единственным мужчиной. Нам было очень важно знать, что есть место, где мы можем говорить о нашем сыне, где это не воспринимается как «Опять они об этом, уже забудьте этот ужас и живите дальше». С такой реакцией от друзей и родственников мы сталкивались часто. Смерть ребенка — это настолько страшная ситуация, что даже близкие любящие люди не могут находиться с такой большой раной. У них хватило сил погрузиться в это на два месяца, потом они стали дистанцироваться. Я понимаю, что они не могли быть 24/7 там, где страдания и боль.

Через год после после случившегося друзья признались, что думали, нам будет легче, если они не будут говорить об этом. Да ничего подобного. Ну как может быть плохо, когда говоришь о своем ребенке.

У родителей умерших детей не появляются инфоповоды, чтобы рассказывать о них. Инфоповод всегда один. Поэтому очень важно, чтобы друзья и родственники не боялись об этом говорить и помнили даты.

Годовщина смерти Даниила — 9 октября, и в 2020 году мой шеф позвонил и сказал, что помнит, что он с нами. Это дорогого стоит.

На встречах фонда мы знали, что наш сын здесь существует как личность, что ему не отказывают в праве быть таким же ребенком, как и другие дети. Также мы ходили в неформальную группу поддержки, организованную девушками, пережившими потерю ребенка, где обсуждали цвет глаз наших малышей, количество волосиков, то, как они лежали в животе у мамы. И эти женщины иной раз могли понять Настю лучше, чем я.

Я не могу сказать, что мы справляемся с утратой сына, не уверен, что вообще когда‑нибудь справимся. Когда встречаемся с друзьями, они рассказывают, как их дети пошли в школу, какие они хулиганы, как у них нет сил от их непослушания, а все, что можешь рассказать ты, — какие цветочки вы посадили на могилу, какие камешки выложили вокруг надгробия, как часто вы приходите на кладбище. У нас есть папка, где мы собираем фотографии, связанные с сыном: Настя с животом, наши совместные походы на концерты, в гончарную мастерскую. Но сейчас папка по большей части пополняется только фотографиями с могилки.

За эти годы у меня было только несколько бесед с мужчинами — знакомый психолог, священник и пара друзей. Меня поддерживала арт-терапия — я делаю коллажи, осмысляющие наш опыт. Мы с супругой ходили к психологу — все рассказали, нам стало легче. Я находил силы в Насте. Мы до сих пор говорим о Данииле — конечно, не без слез, иногда у нас происходят очень болезненные разговоры, но они важны для нас обоих. Настя занимается керамикой, лепит из глины, играет на скрипке, поет — творчество помогает ей.

Многие семьи не выдерживают этот груз, ведь в центре ваших отношений — умерший ребенок. Мы не захотим забыть Даниила, каждый день перед сном желаем ему спокойной ночи. Я не хочу, чтобы семья Даниила перестала существовать, а пока мы вместе, она есть. Поэтому мне всегда очень грустно, когда закрываются наши любимые рестораны в Москве, куда мы ходили, когда Настя была беременна, когда расстаются пары, которые поддерживали нас в то время. Мне больно, что мир сына уменьшается. Поэтому наша любовь и наша семья — то пространство, где Даниил больше всего существует.

Все, что происходит с 2017 года, мы называем «Книга Даниила». Когда мы рассказываем о нашем сыне, он еще больше существует с нами. После смерти у него началась новая борьба — быть личностью, а не просто неудачной беременностью.

Все произошло в начале 2004 года, это был наш с женой первый ребенок. Беременность проходила хорошо до 20-й недели, жену ничего не беспокоило. Потом на УЗИ врачи увидели множественные патологии — что‑то было не так с развитием ряда органов. Нам предлагали сделать аборт, но мы отказались: приняли решение, что будем заботиться о ребенке, каким бы ни был диагноз. Но на 26-й неделе произошло мертворождение, так как плод погиб.

Я испытывал чувство вины: сразу начал думать, что, может быть, вел какой‑то неправильный образ жизни. Также у нас появился страх, что мы больше не сможем завести детей.

Первое время Маша, моя жена, хотела быть одна: ходила на спорт, иногда даже на несколько тренировок в день, начала заниматься японским театром кабуки. И ровно в тот момент, когда [горе] ее отпустило, она перестала этим заниматься и больше не возвращалась к театру.

Еще с самого начала наших отношений мы много занимались йогой, разговаривали с нашим духовным учителем — и вместе, и по отдельности. В дальнейшем йога помогла отнестись к произошедшему правильно. Мы поняли, что наш ребенок — душа, которой было не время приходить, и, возможно, она вернется к нам.

Мне кажется, главное в паре — помогать друг другу чувствовать себя максимально комфортно и счастливо. И это не выражается в том, что ты должен все время быть рядом физически. Когда ты чувствуешь и видишь, что партнер хочет побыть один, ты оставляешь его в покое и ощущаешь благодарность за это. Естественно, когда жене нужна была помощь, я был рядом, но все понимал и не задавал лишних вопросов. Мне тоже было больно, но я проживал случившееся скорее в работе.

Когда мы немножко выдохнули и смогли говорить о потере ребенка, то решили разобраться, что произошло, следствие ли это каких‑то непреодолимых причин, в нас ли проблема. Мы сдали генетические тесты, выяснилось, что с нами все хорошо, мы совместимы, просто так случается. Следующую беременность мы хотели пройти осознанно, потому что когда первый ребенок умер, я не очень понимал, как я могу помочь жене. Мы пошли в студию, где будущих родителей готовили к домашним родам, но первые роды мы не планировали проводить дома, поскольку еще опасались. Однако все равно прошли весь курс подготовки, раз в неделю ездили на занятия на несколько часов. Там были теоретические курсы, показывали видео с самих родов, рассказывали, какая роль у каждого из родителей в этом процессе. Позже у нас родился сын Ян, а еще через три с половиной года дочка Рада. Сейчас Яну 13 лет, а Раде 9.

Мы рассказывали детям, что у них не родился старший братик — и что так бывает. Их эта подача информации вполне устроила. Они спрашивали, видели ли мы его на УЗИ и как он выглядел, когда родился. Этот разговор для нас не был травмой, и сейчас и с другими людьми я спокойно об этом говорю. Да, мы пережили этот опыт — значит, он был нам нужен, чтобы что‑то понять про себя и заботу друг о друге.

Поддержать фонд «Свет в руках», который специализируется на помощи родителям, потерявшим детей, можно здесь.

Потеря ребенка во время беременности и родов так же тяжела для родителей, как смерть любого другого ребенка. Но семьи нередко сталкиваются с черствостью врачей и системы здравоохранения, с неумением друзей и близких поддержать их в горе. Как можно помочь в такой ситуации?

В тот момент я начала просить: “Пусть будет синдром Дауна, тогда она будет жить!”

На уточнение диагноза ушло три недели. Несколько УЗИ у разных экспертов, анализ пуповинной крови, и к 30 неделям сомнений не осталось: у Маруси хромосомное нарушение — синдром Эдвардса. У таких детей множественные пороки развития, внешние изменения, пороки сердца. Прогноз очень плохой, половина детей умирают в возрасте до двух недель, до года доживают только 5—10%. Прямое показание к искусственному прерыванию беременности.

Как это бывает

Чаще всего о том, что с ребенком что-то не так, женщина узнает именно на УЗИ. Если сердце ребенка остановилось (а это может произойти на любом сроке), то ее сразу отправляют на роды, а если ребенок жив, но развивается с патологиями, несовместимыми с жизнью, сначала проведут уточняющую диагностику. В случае подозрения на генетические аномалии может потребоваться генетический анализ околоплодных вод или пуповинной крови. Обычно постановка точного диагноза занимает две-три недели.

Если диагноз ставится до 22-й недели беременности, то направление на медикаментозное прерывание может выдать врач женской консультации. Если позже, женщина попадает на консилиум в перинатальный центр, где несколько врачей, включая неонатолога-реаниматолога, рассказывают ей о диагнозе и выдают направление на прерывание. Если женщина хочет донашивать беременность, ей рассказывают обо всех возможных перспективах: родится ли ребенок живым и если да, то сколько проживет, насколько будет инвалидизирован.

В случае решения прервать беременность (так поступает большинство женщин) ребенку через укол в пуповину вводят лекарство для остановки сердцебиения и обезболивание, а после гибели плода вызывают роды. При этом мертворождение не является показанием к кесареву сечению — и женщина рожает сама. Считается, что естественные роды дают меньше осложнений и будет больше шансов выносить следующую беременность, а кесарево по желанию официально запрещено.

МарусяФото: из личного архива

Перинатальный психолог Алина Никифорова работает в Центре планирования семьи и репродукции и участвует в консилиумах по вопросу прерывания беременности на поздних сроках. Алина уверена, что семье было бы проще справиться с ситуацией, если бы они попадали к психологу при первых же подозрениях на диагноз, но чаще всего к моменту консилиума они еще не получают никакой помощи. «Первое время женщина пребывает в состоянии сильнейшего шока и отрицания — это нормальная защитная реакция психики на травмирующее событие. В этом состоянии трудно воспринимать информацию, сложно принимать решения и адекватно оценивать происходящее. А надо ходить по врачам, сдавать анализы, собирать справки, рассказывать о происходящем близким и что-то решать насчет дальнейших действий. Часто из-за шока можно не сделать что-то важное, например не подготовиться к мысли о прощании с ребенком», — объясняет Алина.

Свете повезло: она познакомилась с психологом до консилиума.

«У меня было ощущение, что я падаю в пропасть. Дни, ночи, недели, а я все падаю, и сердце подскочило к горлу, и дышать я не могу, и в ушах звенит, а я все падаю. И это не кончается. Когда я встретилась с психологом Наташей, у меня было чувство, что она меня поймала и стала держать над этой пропастью».

«Конечно, наша беда никуда не делась и почва под ногами появилась не сразу, но я хотя бы перестала падать»

Свете было очень важно понять, что будет происходить, если она решится на прерывание. Что будут делать врачи, как все пройдет. Рассказы про уколы, про роды умершего ребенка казались ей дикостью, чем-то нереальным, нечеловеческим. Эти картины не укладывались в голове. Тогда Света нашла книгу Анны Старобинец «Посмотри на него». В ней писательница рассказывает о том, как потеряла ребенка, о грубости и черствости врачей, которые ставили диагноз ее ребенку и выдавали направление на прерывание, о формальности всей российской системы в целом и о том, насколько человечнее к ней отнеслись в Германии, куда она в итоге поехала, чтобы прервать беременность.

Проститься и помнить

Психолог Детского хосписа «Дом с маяком» Наталья Перевознюк рассказывает, что до 1970-х годов и в Европе, и в Америке к погибшим во время беременности и родов детям относились так же, как сегодня в большинстве клиник России. Ребенка быстро уносили, не показывали матери, не хоронили. Считалось, что вид умершего младенца слишком травматичен и лучше ничего не видеть и не знать. Но с развитием психологической помощи стало ясно, что эта модель не работает. Не увидев ребенка, мама всю жизнь будет создавать его образ, будет представлять что-то страшное или уродливое или тосковать, сожалея, что никогда так и не узнает, как он выглядел.

Вообще, суть ритуала прощания сводится к тому, чтобы дать родителям почувствовать себя родителями этого конкретного ребенка. Опыт психологов показывает, что, если маме разрешить посмотреть на родившегося мертвым малыша, подержать его на руках, искупать его и одеть или завернуть в одеяло, побыть с ним наедине, она сохранит воспоминания, которые будут ее поддерживать.

«Мама все равно будет помнить о своем ребенке, поэтому очень важно создать как можно больше воспоминаний, за которые она будет держаться. Это может быть не очевидно на момент родов и даже прощания, потому что еще очень сильно состояние шока, но потом эти воспоминания будут важны. И, упустив шанс попрощаться, многие женщины потом жалеют об этом», — рассказывает Алина Никифорова.

За рубежом выработаны правила прощания с мертворожденными младенцами (даже если это искусственное прерывание беременности на сроке до 20 недель), которые могут включать и религиозные ритуалы — в соответствии с вероисповеданием родителей. Все детали родов обсуждаются с семьей заранее. Будет ли участвовать муж, хотят ли родители пригласить на роды фотографа, который снимет малыша на память, хотят ли, чтобы ребенка переодели в приготовленную заранее одежду. Персонал больницы делает отпечатки ладошки и ножки ребенка и отдает родителям вместе с фотографиями.

Помощь сводится к тому, чтобы беречь чувства горюющих людей, относиться к ним с уважением. А погибший ребенок и память о нем приравниваются к любому другому усопшему родственнику.

Их этому не учили

О холодности и даже жестокости врачей, которые работают с беременными в России, рассказывают многие женщины, пережившие потерю. Врачи зачастую не хотят видеть их эмоций, грубят, не выказывают даже формального сочувствия. Психологи, с которыми мы разговариваем, в один голос объясняют это отсутствием профессиональной этики и пробелом в системе медицинского образования.

«Врачей этому не учили. В зарубежных стандартах вопросу коммуникации между врачом и пациентом уделяется огромное внимание, без этих навыков врач не сможет работать. У нас же врачи просто не умеют разговаривать на сложные темы, у них нет ни протоколов, ни навыков, как вести себя в трагической ситуации. Они действуют интуитивно: стараются побыстрее избавиться от пациентки, скомкать разговор, отделаться шаблонными фразами, которые обесценивают происходящее.

Говорят: “Ну что ты плачешь?!”, “Другого родишь!”, “Возьми себя в руки” — и прочее

Причем чаще всего они действительно в это верят», — объясняет Никифорова.

«Важно понимать: все, что происходит с женщиной в момент постановки диагноза, гибели ребенка, то, как ей сообщают новость, разговаривают с ней, то, как ее сопровождают в родах, — останется с ней на всю жизнь. Нередко отношение врачей и медсестер к ее горю становится чуть ли не таким же болезненным, как сама потеря малыша», — говорит Александра Фешина. Она основала фонд поддержки таких семей, после того как сама потеряла ребенка. Ее сын Егор умер во время родов. Тогда Александра пыталась найти помощь, чтобы справиться с горем, встать на ноги, но ничего не нашла — и они с мужем решили, что попробуют эту ситуацию изменить. Фонд «Свет в руках», который они создали, первым в России занялся этой проблемой.

Они начали с того, что нашли опытного партнера — британский фонд Sands, который работает с семьями и врачами уже более 40 лет, и стали перенимать их опыт. Первым делом запустили сайт и выложили переведенные брошюры для родителей и родственников, переживших потерю. Затем стали искать психологов, у которых есть опыт подобной работы, и начали направлять к ним горюющих родителей. Затем основали горячую линию для звонков и стали сотрудничать с роддомами.

Маруся с братомФото: из личного архива

На разработку обучающих семинаров для врачей и медработников ушло много времени и сил, и в фонде этим проектом очень гордятся. В основу лег опыт специалистов Sands и Института перинатальной и репродуктивной психологии и его проректора Марины Чижовой. На семинарах врачи узнают, как деликатно общаться с пациентками и их родственниками в тяжелой ситуации. Учатся сообщать плохие новости, рассказывать простым языком о сложных медицинских манипуляциях, сочувствовать, но не давать советы. Обучение проходит в формате не только лекций, но и тренингов, когда врачи ставят себя на место пациента, чтобы попробовать понять чувства женщин. Фешина видит, как меняется отношение персонала к родителям в клиниках, где они работают. Даже те врачи, которые не пускали мужей на роды и старались поскорее убрать ребенка в черный пакет, после тренингов смягчаются и легче идут навстречу пациентам.

Но найти в российских роддомах тех, кто готов собирать женщинам коробки памяти с отпечатками ладошки и фотографией ребенка, пока не удалось. Врачи говорят, что «коробки негде хранить, этим некому заниматься, да и никто не будет их с собой забирать». Александра признает, что, может, действительно забирать будут далеко не все. Но важно, чтобы такая возможность была.

Для клиник это обучение бесплатно — расходы берет на себя фонд. По словам Фешиной, на сегодняшний день этот семинар прошло уже около двух тысяч врачей в 23 регионах России, а благодаря финансированию, полученному от Фонда президентских грантов, в течение года они смогут провести еще 30 обучающих мероприятий в 14 регионах страны.

Если не прерывать

«Прочитав книгу, где Анна Старобинец рассказывает, как ей было плохо после прерывания беременности, даже при том, что врачи в Германии все делали очень деликатно, я поняла, что нет решения, за которое я потом не буду всю жизнь испытывать чувство вины и боль. Я понимала, что, если доношу Марусю и дам ей родиться, она, скорее всего, очень быстро погибнет, и от этого было страшно, но мысль, что я должна сделать ей этот укол, когда она со мной уже больше 30 недель, сводила меня с ума не меньше, — рассказывает Света. — Муж, мама, свекровь, подруги — все говорили мне, что оставлять беременность — безумие, что будет проще для всех, в том числе и для самой Маруси, пойти на прерывание. Это как эвтаназия — гуманный исход. Но мне он гуманным не казался. Я хотела выяснить все детали: как живут такие дети, страдают ли, что им нужно. И я написала письмо в “Дом с маяком”, потому что знала, что у них среди подопечных есть дети с таким синдромом. Оказалось, что у них есть еще и программа помощи мамам, которые выбирают доносить и родить своего неизлечимо больного ребенка».

Читайте также

Откровенный и страшный рассказ о том, через что приходится пройти в России, чтобы сделать аборт по медицинским показаниям на позднем сроке

Света познакомилась с координатором программы, поговорила с врачами, которые работают с детьми с синдромом Эдвардса, и с мамой такого ребенка, чтобы лучше понять, какой может родиться Маруся. На консилиум она и ее муж уже пришли с решением доносить и рожать.

«Родители, которые по тем или иным соображениям отказывались от прерывания и рожали своего ребенка, несмотря на диагноз, были всегда. Не мы придумали этот путь. Мы только разработали программу для тех, кто сделал выбор», — говорит Лида Мониава, директор фонда «Дом с маяком».

У хосписа на попечении около 600 семей из Москвы и области. Это дети с разными неизлечимыми заболеваниями, в том числе с врожденными пороками развития. И много раз сотрудники слышали от родителей, что если бы они могли обратиться в хоспис еще во время беременности, а не после родов, то лучше бы подготовились к рождению и первые дни жизни ребенка прошли бы по-другому.

Хоспис работает только с семьями, которые решили не прерывать беременность. «Мы, как хоспис, заботимся о неизлечимо больных детях. Даже если они еще не родились», — объясняет Лида.

Координатор программы по работе с семьями Ксения Попова знакомится с мамами на врачебном консилиуме и рассказывает им, к чему готовиться и чего ожидать. «Нам очень важно, чтобы надежды родителей были реалистичны. То есть мы не поддерживаем идею, что врачи ошиблись и у них родится абсолютно здоровый ребенок: современная диагностика достаточно точна и так ошибиться невозможно. Но мы можем дать реалистичную надежду, что пороки развития будут не радикальны и ребенок проживет какое-то время, а может, и довольно долго будет жить, не будет страдать, будет всем обеспечен, — об этом мы с ними разговариваем», — продолжает Ксения.

Задача всей команды специалистов, которые работают с семьей, включая психолога, социального работника, юриста и неонатолога, — проработать все возможные сценарии развития событий, чтобы быть готовыми к их реализации. Ребенок с патологиями может умереть до естественных родов, может погибнуть во время рождения или прожить несколько дней, недель и даже лет. Причем последний сценарий нужно осознавать особенно отчетливо, чтобы рассчитать ресурсы семьи для заботы о тяжелобольном ребенке. Когда Света обратилась в «Дом с маяком», ее познакомили с семьей, в которой ребенку с синдромом Эдвардса уже пять лет.

«Мы не считаем, что путь рождения ребенка — единственно правильный. Никто не знает, что правильно в такой сложной ситуации, никто не может поставить себя на место мамы и папы. Единственный критерий выбора, на мой взгляд, — это готовность нести ответственность. А для этого нужна информация, именно ее мы и даем на первом этапе», — говорит Ксения.

Сейчас это пилотный проект, в котором участвуют хоспис «Дом с маяком» и роддом при ГКБ № 24 при поддержке департамента здравоохранения Москвы. То есть это не просто психологическая помощь семьям, но и медицинское сопровождение.

Семья МарусиФото: Ефим Эрихман/Дом с маяком

«Когда поднимается тема рождения неизлечимо больного ребенка, очень остро встает вопрос: будет ли он страдать, если родится живым. Об этом нас спрашивают все родители, и это действительно крайне важно. Собственно, для нас тоже самая главная задача — обеспечить ребенку комфорт и обезболивание всеми доступными способами», — говорит Наталья Савва, директор по методической работе Детского хосписа «Дом с маяком».

Однако есть еще один важный момент: если ребенок родится живым — врачи будут обязаны его реанимировать в случае ухудшения состояния. То есть дать ему родиться и просто умереть на руках матери в больнице — незаконно.

«Законодательство не предусматривает адекватного решения этой сложной ситуации. С одной стороны, прерывание беременности по медицинским показаниям может быть совершено на любом сроке, без ограничений. Даже перед самыми родами. Но если ребенок рождается, то он получает все права человека, в том числе и право на охрану жизни и здоровья», — объясняет юрисконсульт по медицинскому праву Полина Габай. По ее словам, врачи обязаны делать все возможное, чтобы оказать ребенку необходимую медицинскую помощь. Врачи могут отказаться от реанимации тяжелобольного ребенка только в случае клинической смерти на фоне прогрессирующего достоверно установленного неизлечимого заболевания.

«То есть нужно сперва подтвердить наличие заболевания, установленного внутриутробно, а затем засвидетельствовать его прогрессирование. А это уже не то решение, которое врач может принять во время или сразу после родов, — уточняет юрист. — Ведь если у врача будет недостаточно доказательств правомерности отказа от реанимации, он рискует своей карьерой и свободой».

И хотя у родителей, как у законных представителей, есть право написать отказ от реанимации, они должны быть готовы к тому, что за смертью ребенка последует разбирательство, и вполне возможно, что в отношении родителей будет возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), или по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), или по какой-то иной, варианты тут есть.

«Причем домашние роды тоже не выход в этой ситуации, потому что гибель ребенка и в этом случае повлечет за собой разбирательство. Возможно, даже уголовное, если будет доказано, что домашние роды были организованы намеренно. Помимо прочего, к участию могут привлечь и органы опеки, если в семье есть другие дети. То есть кроме трагической потери ребенка, родители окажутся еще и фигурантами уголовного дела. А представить себе, что суд не примет во внимание, что новорожденный был тяжело болен, в нашей стране можно с легкостью», — говорит юрист.

Обо всех этих нюансах хоспис предупреждает родителей. И если ребенок рождается живым, и у семьи есть возможность забрать его домой, и дома он умрет от основного заболевания — это уже более понятно и допустимо с юридической точки зрения. Хоспис в таком случае обеспечивает семью всем необходимым оборудованием для ухода за ребенком. Может в последние дни жизни ребенка организовать круглосуточный медицинский пост. А когда все случится, в дом приедет координатор хосписа, чтобы ответить на вопросы врачей скорой помощи, полицейских и ритуальных агентов.

Маруся

Чем ближе были роды, тем Света больше боялась. Маруся, как и все детки с синдромом Эдвардса, была маленькая — чуть больше двух килограммов и, как это часто бывает, не спешила рождаться. На 42-й неделе муж отвез Свету в роддом, в отделение патологии, и собирался вернуться, как только начнутся роды, но не успел, потому что Маруся родилась очень быстро — четвертые роды часто бывают стремительными.

«Она родилась и закричала, тихонечко, но отчетливо, и это было невероятно! Мне все говорили, что не надо на это рассчитывать, что они практически никогда не могут сами дышать, но она дышала, она жила! Мне ее показали, дали поцеловать и унесли в реанимацию, чтобы наблюдать».

В роддоме Света и Маруся пробыли неделю. Все это время малышка была в реанимации, хотя сама дышала и могла бы сосать бутылочку, но ей поставили зонд. Врачи опасались, что она может ухудшиться в любой момент. Поскольку Свету уже поддерживал хоспис, к ним в квартиру привезли все необходимое оборудование и помогли выписаться домой.

Маруся с братомФото: из личного архива

«Маруся оказалась очень сильной, если бы она была здорова, она была бы самым крепким моим ребенком. Два с половиной месяца мы жили с ней совершенно обычной жизнью. Мы смогли наладить грудное вскармливание, гуляли, купались, спали вместе. Старшие дети были с ней очень бережны и даже не ревновали. Когда Маруся спала, все передвигались на цыпочках и только подходили ее поцеловать и погладить. Нам стало казаться, что так и будет дальше. Что ее сердечко выдержит, мы сможем дотянуть до возраста, когда можно будет сделать операцию на сердце, и она всегда будет с нами. Но ей стало хуже».

Когда у малышки стало замедляться дыхание, Света испугалась и вызвала врача. Их забрали в больницу, подобрали лекарства, снова поставили зонд для питания. Когда Маруся стабилизировалась, ее перевели домой и решили, что, если станет хуже, бороться уже не будут. Дома были кислород, трамадол и морфин, который назначил врач паллиативной помощи. Через два дня, когда Марусино дыхание остановилось, она была на руках у мамы, а рядом были отец и старший брат.

«Это очень больно. Очень. Мы ее любим, мы рады, что были с ней, и мы всегда будем горевать, что ее больше нет», — говорит Света. А еще она, как и все мамы, вне зависимости от их выбора, всегда будет спрашивать себя, правильно ли поступила. И с этим вопросом, с чувством вины и горем теперь работает психолог «Дома с маяком».

Жить после потери

Чувство вины, горе, одиночество, потеря смысла жизни, ощущение собственной нереализованности, разлад в паре, страх перед новой беременностью — со всеми этими проблемами люди приходят за помощью и к психологам фонда «Свет в руках».

«К нам обращается более полутора тысяч человек в год, и большинство обращений от людей в очень тяжелом состоянии. Чаще всего после потери прошло какое-то время. Люди пытались “забыть и жить дальше”, как советуют врачи, родные и даже не обученные работать с такими потерями психологи. Но естественно, так прожить потерю невозможно. И тогда люди находят нас, — рассказывает Александра Фешина. — Не все готовы сразу включаться в групповую терапию, некоторым сложно набрать номер горячей линии, поэтому психологи консультируют даже в переписке онлайн. Наша задача в том, чтобы помочь прожить потерю и выйти из нее максимально здоровыми людьми, решиться родить снова и стать здоровыми родителями в будущем».

«Люди по-разному проживают горе. С разной скоростью проходят стадии принятия. Ищут поддержки друг в друге, но часто не находят ее, потому что партнер и сам не в ресурсе. Кроме того, мужчины нередко дистанцируются от проблемы, от принятия решений, связанных, например, с прерыванием беременности, и говорят: “Я приму любой твой выбор”, и женщина одна чувствует всю ответственность за потерю ребенка», — объясняет Алина Никифорова.

По ее словам, нормально то, что не все мужчины готовы присутствовать на родах и медицинских манипуляциях, видеть своего погибшего ребенка и прощаться с ним. (Да и не все женщины к этому готовы и предпочли бы кесарево под общим наркозом, это тоже надо понимать.) Но если мужчина рядом, хотя бы в том, чтобы отвезти женщину к врачу, налить ей воды, когда она плачет, навестить в больнице и принести цветы, обнять ее и показать, что он тоже горюет, — этого будет достаточно, чтобы мать не чувствовала себя одиноко.

Не менее важный момент — то, как родители разговаривают о произошедшем с другими своими детьми

«У нас считается, что если взрослые люди не готовы видеть горе и говорить о плохом, то от детей точно все нужно скрывать» — таким образом, по словам Фешиной, у детей, потерявших, новорожденных братьев и сестер и которым семья не помогла пережить потерю, возрастает чувство тревоги, незащищенности и неуверенности в себе. Поэтому большое внимание психологи фонда «Свет в руках» уделяют семейной терапии.

Но специалисты признают, что в ряде случаев психологической поддержки недостаточно, и некоторым клиентам рекомендуют обратиться к психотерапевту за медикаментозной поддержкой. «У большинства здоровых женщин, которые не сталкивались с депрессиями и у которых крепкая нервная система, никаких серьезных последствий после потери не будет. Так же как не у всех военных, которые оказываются в горячей точке, развивается посттравматическое расстройство. Но это только статистика. Когда мы говорим о конкретном человеке, мы не знаем наверняка, как он справится со стрессом», — говорит психиатр Павел Алфимов. Он объясняет, что, если фаза сильного горевания затягивается дольше чем на три месяца, если женщина не может спать, не может есть, не понимает, зачем ей дальше жить и уж тем более если она говорит о том, что готова что-то с собой сделать, — нужно обязательно обращаться к психиатру и подбирать ей терапию.

В последствиях потери ребенка задействовано очень много людей. При этом часто, рассказывая о своей беде, семьи сталкиваются с холодным равнодушием или яростным осуждением. Не только врачи не умеют быть деликатными. Мы все не очень это умеем.

Научиться разговаривать

После потери ребенка родители часто оказываются в изоляции. Друзья не звонят и не пишут, родственники подчеркнуто говорят на сторонние темы. Все «боятся напомнить» об умершем ребенке. Но невозможно напомнить о том, о чем ты и так не забываешь ни на минуту. Горюющим людям нужны простые и честные слова сочувствия и поддержки: «Мне очень жаль», «Я люблю тебя», «Я хочу тебе помочь, скажи мне, что я могу сделать», «Давай поговорим о том, что случилось, если хочешь». Но чаще всего если окружающие и пытаются высказаться о потере, то произносят холодные и болезненные слова: «Все будет хорошо», «Надо жить дальше», «Соберись, не плачь» и даже «Тебе еще повезло, бывает гораздо хуже».

Светлана, Максим и МарусяФото: Ефим Эрихман/Дом с маяком

В книге «Посмотри на него» Анна Старобинец пишет, как ее ошеломило ожесточение женщин на форумах. Тем, кто задавал вопросы про прерывание беременности или рассказывал о своем тяжелом опыте, писали ужасные слова, проклятия и обвинения в убийстве нерожденных младенцев. Но когда спустя два года Лида Мониава стала говорить о программе хосписа по перинатальной поддержке женщин, решивших родить ребенка с проблемами развития, она столкнулась с не менее яростной ненавистью тех, кто убежден, что больных детей рожать не нужно, негуманно и жестоко. А матери и сотрудники хосписа, поддерживающие это решение, должны быть прокляты.

«Болезненные вопросы, которые мы не обсуждаем, не затрагиваем, не рефлексируем, и вызывают такую острую реакцию, когда они наконец-то поднимаются, — считает Наталья Перевознюк. — Почему врачи и общество обесценивают потерю? Потому что за последние сто лет российской истории мы привыкли терять близких. 1917-й, 1937-й, война, репрессии — генетическая память говорит нам: не привязывайся к человеку, его могут забрать, он может погибнуть. А если привяжешься, потом будет больнее. Но вся эта боль никуда не делась и выплескивается в спорах».

И получается, что перинатальный паллиатив — не только про гуманизацию медицинской системы, он про гуманизацию всего общества. Про навык говорить на сложные темы, сострадать и сочувствовать горю.

Редактор: Инна Кравченко

Еще больше важных новостей и хороших текстов от нас и наших коллег — в телеграм-канале «Таких дел». Подписывайтесь!

«Три дня я ходила с ним, мертвым, внутри, роды никак не начинались. Когда я очнулась после родов, все меня спрашивали, кто родился, какой рост, какой вес…» Истории и боль женщин — в рассказах флэшмоба, организованного фондом «Свет в руках» для родителей, столкнувшихся с перинатальной утратой.

«На кого он похож?»

Алия М., Москва

Я потеряла ребенка в 31 неделю беременности. Рожала его уже мертвым.

Беременность до 28 недель протекала хорошо, я пошла на плановое УЗИ, и обнаружилось, что у меня нарушение маточно-плацентарного кровотока, к ребенку не поступают питательные вещества, и он в два раза меньше, чем должен был быть. В 28 недель весит около 600 граммов вместо положенных полутора килограммов.

Меня срочно положили в больницу, в отделение патологии беременных, где в итоге я провела три недели. Ставили капельницы, кололи уколы, ребенок даже подрос на 200 грамм. Мы с врачами радовались. А потом очередное УЗИ показало, что у него уже умирает мозг.

Дальше была стимуляция. Три дня я проходила с ним, мертвым, потому что роды никак не начинались. Я так же продолжала ходить в столовую с беременными женщинами. Когда ко мне подходили, спрашивали, какой у меня срок, отвечала: «31 неделя». Никому не говорила, что случилось. Спасало состояние шока, в котором я тогда пребывала.

Я помню замечательную дежурную сестру. У меня в одну ночь очень сильно поднялось давление и болела голова. Я подошла к ней спросила, можно ли мне какую-то таблетку выпить. Она сказала: да, уже все можно. А потом добавила: «Я всю ночь сижу, приходи ко мне в любое время, хочешь, просто поболтаем». Я к ней не пришла, но была благодарна за эти слова: она нашла те, которые были мне необходимы в данную минуту.

Через три дня я сама родила сына. Я была уверена, что вот такие роды, когда ты рожаешь уже не живого ребенка, — особенные, происходят в особенном месте, где будет только врач и я. Но муж сказал: «Я обязательно буду на твоих родах. Это же наш ребенок». С момента, как меня перевели в родовое отделения, он был рядом и поддерживал меня.

Когда начался активный период родов, я не думала о том, какой будет конец. Рожала без анестезии, потому что мне нельзя было ее делать по медицинским показаниям.

Когда роды закончились, нас оставили вдвоем с мужем на два часа. У меня была эйфория, видимо, гормоны все-таки накрыли. Я понимала, с одной стороны, что произошло, что у меня нет живого ребенка, а с другой стороны — я только что родила, стала мамой…

Боль от осознания утраты стала накатывать на второй день, я начала плакать.

В послеродовом все лежали с детьми, они все время кричали. Помню момент: я лежу ночью и — тишина, никто не плачет. И я понимаю, что хочу услышать этот звук, что я от него успокаиваюсь.

Пока я лежала в послеродовом отделении, муж узнал, как можно похоронить сына. Никто особо не объяснял, что делать. Казалось, этого никто и не знает. Можно хоронить? Нельзя хоронить? Мы сначала думали, что нам его не отдадут. В результате — его отдали, и нам удалось его похоронить. Это очень важно, и теперь мы часто ходим к нему.

Я видела, что врачи в больнице мне сочувствуют, но они не могли, не знали, как правильно поддержать. Я слышала: «Через полгода родишь еще. Через полгода уже можно». «Как хорошо, что нет рубца на матке». «Все равно если бы он родился, был бы глубоким инвалидом».

Нужные и важные слова говорили друзья. Моя подруга сказала: «Расскажи мне о нем». И для меня это было настолько правильно и нужно. Еще мне помогали фразы: «Ты самая лучшая мама», «Я с тобой», «Ты можешь рассказать мне все, что хочешь, я готов слушать», «Можно, я тебя обниму?», «На кого он был похож?». Слыша это, я понимала, что люди признают, что это мой ребенок, что он существовал, что он есть.

Первую неделю после выписки муж взял отгулы и был со мной круглосуточно. Приходили наши мамы и по очереди готовили нам еду, помогали с бытом, за что я им очень благодарна. Потому, что какие-то привычные вещи, которые мы делаем, не задумываясь, — покормить кота, постирать белье, приготовить обед – становятся в такие моменты совершенно невыносимыми.

В сильной депрессии я была год. Сначала пыталась справиться сама, без лекарств. Нашла новую работу, пыталась заняться спортом. У меня началась совершенно мне не свойственная активность. Я сейчас оглядываюсь и понимаю, это все тоже было следствием шока. Когда ребенку должно было исполниться полгода, мне стало совсем плохо, я пошла к психиатру, и она мне прописала таблетки.

Когда сыну исполнился год, мы устроили день рождения, позвали наших родителей, близких друзей. Испекли торт, поставили свечку, заказали шарики. Мне хотелось, чтобы это был не день скорби, а настоящий день рождения, праздник. И он получился. Мы пустили шарики в небо, задули свечку, вспоминали, сказали тост, насколько этот ребенок изменил нашу жизнь. После этого мне стало легче. Конечно, я не могу сказать, что горе проходит: оно не проходит. Внутри всегда будет дыра, но ты начинаешь учиться жить с ней. Учишься заново смеяться, радоваться.

Мы благодарны Соломону за то, сколько любви он нам принес, мы в себе открыли столько родительских чувств. Мне кажется, я очень сильно изменилась. Эта любовь, которую мы чувствуем к нему, она все время теперь с нами. Если кто-то спрашивает, есть ли у нас ребенок, отвечаем, что да, есть. Если вопросы следуют дальше, сколько ему лет, мы уже говорим, что он умер. Ну как иначе ответить? Разве можно сказать, что у нас нет детей, если он есть?

Когда с нами это случилось, фонда «Свет в руках» еще не было. Он появился только через год. Никакой информации, как пережить случившееся, на русском языке практически не было, всю информацию я брала на западных сайтах. В том же инстаграме существует целый мир, где англоязычные мамы, потерявшие детей, создают себе отдельные аккаунты, пишут об этом. И очень все друг друга поддерживают. Целая сеть поддержки. У нас такого не было, я не знала, куда обратиться. Я очень рада, что наконец-то это появилось в нашей стране.

«Мама не плачь, отпусти меня, пожалуйста»

Диана Фомина, Набережные Челны

Через четыре месяца после свадьбы я узнала, что беременна. Все последующие пять месяцев чувствовала себя хорошо, с анализами все было в порядке. И вдруг резко на 19 неделе начались отеки, пошла на прием к акушеру-гинекологу в женскую консультацию, и оказалось, что за неделю я прибавила четыре килограмма.

«Вы, наверное, едите много макарон, налегаете на картошку. Идите домой, а если будете много есть, положу в стационар». Пришла на следующий прием, оказалось, что еще прибавила три килограмма. На майские праздники меня приняла другая врач – прежняя была в отпуске. Она посмотрела, отпустила, ничего не сказала. Но я все равно чувствовала, что что-то не то, хотя беременность первая, ничего не знаю толком, все успокаивают, что так бывает — у беременных отеки.

Вечером позвонила заведующая (это была пятница) и сказала, что, скорее всего, у меня гестоз и нужно приходить в понедельник к врачу.

Накануне приснился сон, как недавно умерший дедушка мужа уводит с собой маленького ребенка. Утром пошла в поликлинику, давление стало подниматься — 130-140, проверили зрение и – сказали прийти завтра… Уже точно зная, что у меня серьезные проблемы, дождалась мужа, мы с ним пошли к заведующей, и только после этого на меня внимание обратили. Вызвали «Скорую», которая увезла меня в перинатальный центр. Там уже было совсем другое, внимательное отношение.

Там пытались сбить давление, как-то исправить ситуацию. А потом врачи сказали, что мое состояние тяжелое, резко повысился белок, и надо срочно проводить роды. Я еще думала, что его можно будет спасти, выходить после родов. Но мне дали понять, что это невозможно. У меня началась истерика, я отказалась от кесарева сечения: «Ищите, что со мной не так, но не трогайте ребенка».

В этот момент врачи вели разговоры с мамой и с мужем, чтобы они меня уговорили рожать. Давление было 220, и врачи говорили, что еще час, и либо я умру, либо — паралич или инсульт. Пришла заведующая и стала ругаться (сейчас понимаю, что она была права), говорила, что ребенка в любом случае не спасти, но если вместе с ним умру и я, то каково будет моим близким?

Мама и муж тоже уговаривали, говорили, как я им дорога.

Но я все равно отказывалась, поскольку думала о ребенке. Когда мне принесли на подпись бумагу с отказом от операции, у меня уже начала дергаться рука. Врачи сказали, что времени у меня совсем мало. Тогда я сдалась.

Сделали экстренное кесарево, родилась девочка 250 грамм, 23 сантиметра. Об этом мне сказали только наутро. Я в первое мгновение еще понадеялась, что она — жива. Нет! У нас осталась только бирка и фотография с УЗИ.

Когда утром очнулась – рядом лежали роженицы после кесарева, и они меня все спрашивали, кто у меня родился, какой рост, какой вес. Хорошо, врачи попались хорошие в перинатальном центре, они тут же подбегали к ним, просили не задавать мне вопросов. Подходили медсестры, успокаивали, подбадривали. Одна даже косичку мне сделала.

Но я плакала целыми днями.

А потом перевели из реанимации в общую палату, где со мной лежала девушка, у которой недоношенный ребенок был в тяжелом состоянии, не ясно, выживет — не выживет. Мы с ней обе говорили на одну тему, каждая со своим горем, каждая плакала.

Когда меня выписывали, надо было пройти через зал выписки, там стояли люди с воздушными шарами в руках, ждали, когда выдут те, у кого были благополучные роды. А я шла одна…

Два месяца на больничном плакала беспрерывно.

Очень поддерживали муж, родители.

Через два месяца предложили новую работу в бешеном темпе, что даже нельзя было подумать о чем-то, я ушла в нее с головой и, казалось, справилась. Но, как только темп спал, я опять начала погружаться в депрессию.

Особенно плохо было где-то через полгода, в день, когда ставили предварительную дату родов.

Справиться, на самом деле, помогли сны. На следующий день после операции мне приснился человек, похожий на Бога, во всем белом, который уводил за руку ребенка. Это была девочка, которая повернулась и сказала: «Отпусти меня мама, пожалуйста». И позднее мне приснился сон, как будто дочка играет и говорит: «Мама не плачь, отпусти меня, пожалуйста, мне же хорошо». После этого сна я проснулась и поняла, что на самом дела Бог есть, и дала себе слово перестать рыдать, взять себя в руки. Ушла с головой в обследование собственного здоровья, которое показало, что у меня все в порядке.

Важно, что муж смог похоронить дочку. Он ее похоронил в одной могилке с дедушкой. Я смогла туда приехать только через полгода: мне легче было понять, что она на Небе. Но сейчас я спокойно отношусь к тому, что тело ее там, и прихожу вместе с мужем.

Помогая другим…

Юлия Карасева, Люберцы

Моей дочке — 16 лет. Через несколько лет после ее рождения у меня был самопроизвольный выкидыш, потом – замершая беременность.

К такому грустному развитию событий я не то что бы была готова, но, поскольку уже была психологом, знала, как из этой ситуации выкарабкиваться

Я знала, насколько широко распространены перинатальные потери и насколько они замалчиваются в обществе. Я считаю это несправедливым, неправильным, потому что множество женщин оказываются потом в тяжелом состоянии, бывают и суициды, и развод, распад семей…

После замершей у меня случилась благополучная беременность, постоянно была угроза ее прерывания, но, с помощью врачей, удалось сохранить, и у меня родился сын.

После у меня был еще один выкидыш.

На самом деле справиться с этой болью, разобраться и отпустить мне помогала не только поддержка близких, в том числе – дочки, с которой мы и сейчас очень близки, но и то, что я стала помогать другим женщинам (безвозмездно) пережить случившееся.

Все беременности – это факт биографии женщины, даже если они закончились трагично. Важно только понять это, принять, возможно – проработать…

Благотворительный фонд «Свет в руках» оказывает психологическую и информационную поддержку всем, столкнувшимся со смертью ребенка до, во время и после родов. Кому-то важно просто услышать про опыт других, кому-то необходима психологическая помощь. Если вы столкнулись с этой бедой, обязательно обращайтесь за поддержкой.

Читайте также:

Лишены ли некрещеные младенцы Царствия Небесного?

Телесное воскресение: как это будет?

Я — мать ребенка, который умер

От смерти спасти не можем. От боли, тревог и страданий — можем!

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

8 апреля 2010г родила , 8 апреля наш Сыночек-ангелочек умер…

пишу всё, что смогла вспомнить про тот день… возможно что-то примерно, что-то в тумане, что-то в слезах, что-то в бреду, что-то и путаю…..

// родила вечером в 20:30, рост 55см., вес 3330. //

8 апреля поехала в РД. у меня уже было 41н., пошел отсчет 42нед., меня ничего не беспокоит, нет никаких симптомов

9:30 утра;- зашла к своему доктору, легла на кресло, раскрытие 2см., шейка гладкая хорошая.

Она мне сказала, что сегодня родишь.

далее я отдала все вещи своему мужу, переоделась в больничную одежду. Поцеловалась с мужем пожелали др.другу удачи , даже посмеялись…

Меня повели в клизменную, упущу рассказ об этом, ничего особенного и ничего страшного….

Далее меня завели в предродовую палату, там уже 6-7 девочек стонут от схваток, меня трясет, я боюсь до жути, от их криков становится страшно так… сама себя успокаиваю стараюсь расслабиться…

Примерно в 10:30 ко мне зашел врач, еще раз посомтрела раскрытие и похоже проколола пузыр, т.к. полилась жидкость, в ее слов чистая… Только добавила, ну девочка моя будем ждать, сегодня родишь…

Я хожу по полате, лежать не хочу, потихоньку начинаю ощущать легкие схватки, всё терпимо. Никаких уколов/капельниц не ставили…

Примерно в 15:00 на меня нацепили аппарат , сердечко малыша бьется хорошо, я рада и даже не думаю что меня ожидает потом…. пока лежала с аппаратом схватки были болезненные, во время хождения легче… Как долго я лежала не знаю…

Нас в палате осталось двое Я и еще одна молоденькая девушка. Примерно через 2 часа (не помню , не знаю, в палате не было часов…) пришел врач, посмотреть расскрытие. И когда она снова засунула пальцы полилась зеленая жидкость… я всё поняла но надеялась что все еще можно исправить…

Врач в шоке, прибежали другие врачи… меня всю трясёт, я плачу от боли физической, я плачу потому что чувствую что ребенок мертвый, мой пульс и сердце зашкаливает. Сначало мое сердцебиение спутали с малышом. Нацепили на меня всякие датчики + кислород + узи, итог… мой сыночек мертвый…

я кричу режте меня, спасите его, но нет , бесполезно… сказали родишь сама, его не спасти… В меня что-то вкололи… схватки стали частыми и болезненми.

Незнаю сколько времени прошло… Схватки болезненные, душа болит, слезы рекой… Нет никакого желания терпеть , нет никакого желания рожать, понимаю что рожаю мертвое тело моего ангелочка… Около меня сидит медсестра и врач, переодически меняются, говорят какие-то успокаивающие слова, я их не слышу, не хочу слышать. Боль адская. Не желания тепеть. плачу и кричу. Во время схваток они массируют мне поясницу и копчик… спустя какое-то время я понимаю что меня начинает тужить… полное раскрытие… перевели на кресло…

Легла на кресло, нужно было во время схваток тужиться, а сил нет, схватки ослабли. Поставили капельницу. Родила… (в 20:30, 55см., вес 3330 ) Я не слышу ни крика ни звука ребенка, слезы рекой, всю меня трясёт… боль физическая и Душевная переплелись между собой……

Внешних разрывов не было только внутренние, зашивали без анастезии, очень неприятно…

Вокруг ходят люди в белых халатах, что-то говорят, что-то спрашивают, что-то вкололи, но я никого не слышу , никого не вижу , ничего не понимаю…

Переложили на каталку , вывезли в коридор. За это время врач позвонила моему мужу он приехал, она сама ему всё объяснила.

Мой ангелочек умер от того, что пуповина обматалась вокруг его ножек тем самым была нехватка кислорода. Диагноз смерти Внутриутробная гипоксия плода. Это сказали врачи и это подтвердили в морге.

Меня с мужем перевели в отдельную палату 3 дня муж был и ночевал со мной. потом я была уже одна и на 5-ый день меня выписали.

Пока я лежала мне делали уколы для сокращения матки, также пила таблетки чтоб не было молока.

Как же это тяжло, невыносимо, ужасно и страшно выходить из РД без малыша…. господи за что?!?!……

А дома меня ждала детская кроватка, коляска и дет.вещи…………..

Ангелочка 10апр муж и родители похоронили, без меня…………

Теперь я не знаю что мне делать, пропал смысл жизни, руки не до чего не доходят, ничего не хочется, ни с кем не разговариваю, никому не звоню и на звонки не отвечаю…. я плачу по пустяка, нервы некудышные…. Кровотечение еще не прекратилась…

Я незнаю винить мне в этом врачей или саму себя……

Думаю Боженька меня за что-то наказал….

Наверное не надо было мне ехать в РД, а надо было еще подождать….

Теперь мы с мужем снова только вдвоем………. без нашего Ангелочка!

2 месяца полное воздержание, минимум 6 мес. запретили беременить, якобы нужно чтоб организм полностью востановился и окреп, т.к. это важно для вынашивания второго ребеночка….

А я не знаю хочу ли я еще рожать, смогу ли я выносить второго ребеночка, хватит ли у меня сил….. не знаю смогу ли я еще раз вытерпеть физическую боль и при этом не думать о прошлом….

В Украине шесть из каждой тысячи появившихся на свет детей — мертворожденные. Но это не точно. Достоверно сказать не может никто, так как до сих пор бытует практика «подчищать» статистику: ребенка, рожденного мертвым на раннем сроке, могут записать в «поздние выкидыши», а живого младенца, который не прожил более недели, — в мертворожденные.

По данным ЮНИСЕФ, отметку в один месяц не преодолевают пятеро из тысячи маленьких украинцев. К сравнению, в России этот показатель составил 3,4, в Беларуси — 1,2. Сколько беременностей не заканчиваются привычным «материнством», госорганы статистики не сообщают. Определить это действительно тяжело, ведь до 12-й недели беременности женщина предоставлена сама себе — факт ее «положения» никто не регистрирует первые три месяца.

Выкидыши на разных сроках, патологии плода, несовместимые с жизнью, замершие беременности, мертворождение и смерть новорожденного — это все определяют как перинатальную утрату. Психологи склоняются к тому, что туда же стоит отнести и аборт, сделанный из экономических или социальных соображений, например вследствие изнасилования или материального неблагополучия.

Женщины, потерявшие детей в любом из этих случаев, сталкиваются с полным отрицанием обществом их утраты. В семье и в кругу друзей потерю неродившегося или скоро умершего младенца принято замалчивать, делая вид, что ничего не произошло. С такой же стеной безразличия сталкиваются мамы и в медицинских учреждениях. Фразу «да ладно, родишь еще» слышит едва ли не каждая из этих женщин. Осенью 2018 года супруга экс-президента США Мишель Обама в своей книге «Становление» рассказала о личном опыте утраты — она тоже пережила выкидыш. Это признание подняло волну: женщины набрались смелости говорить о своей утрате публично. Пять украинок, потерявших малышей, рассказывают свои истории. С кем-то это случилось 30 лет назад, с другими — недавно. Кто-то после пережитого вновь решился родить ребенка, другие на время оставили попытки естественного материнства. Объединяет эти истории желание достать из-под полы материнскую травму и своим примером помочь другим женщинам справиться с их потерями.

Юлия, 36 лет. Отслоение плаценты на 28-й неделе по причине низкого предлежания

Вот она, человеческая жизнь — от бумажки до бумажки. И то первую, свидетельство о рождении, мы не сразу получили. Малыш появился на свет 28 апреля, а разрешили ее оформить только 11 мая. Сначала долго не хотели давать справку о рождении, потому что «тяжелый», потому что маленький. Хотя это грубое нарушение законодательства. Сейчас перинатальные центры активно выхаживают маловесных и глубоко недоношенных малышей, и ситуация изменилась. Но в глубинке, где еще сохраняются «старые правила», родителям не сразу выдают справки для оформления свидетельства в ЗАГСе, мотивируя тем, что ребенок, вероятнее всего, не выживет.

Я — мама четырех деток. Лере уже 18, Леше было бы шесть, Тимофею — четыре с половиной, Тихону — два года. Мой Леша появился на 28-й неделе. Такой крошечный. Шесть лет назад это был рисковый срок. Сейчас-то и меньших выхаживают. А тогда у врачей опыта почти не было.

Я сейчас во втором браке, мы вместе десять лет. Для супруга малыш был долгожданным первенцем. Когда я забеременела, у меня тогда уже была восьмилетняя Лера. Мы очень его ждали, планировали. И в один прекрасный день Бог послал нам эти две полосочки. К сожалению, было низкое предлежание плаценты — очень коварный диагноз. Женщина может ничего и не заметить, а это, на самом деле, чревато отслоением плаценты и кровотечениями, опасными для жизни мамы и ребенка.

С этим мне пришлось столкнуться еще раз, когда я была беременна Тихоном. Говорят, в одну и ту же реку дважды не войдешь, да? Но я вошла. И в тот же самый перинатальный центр попала, хотя зарекалась ногой туда ступать. И в той же реанимации пришлось побывать, из которой я когда-то вышла без ребенка. Наш младший, Тихон, как и Леша, из «поспішайок» («торопыжек» — недоношенных детей), только чуть старше — 35-недельный. Во второй раз я настраивала себя, что все будет хорошо, старалась тянуть срок. Очень береглась, практически не шевелилась, с 22-й недели лежала на сохранении.

Когда же с Алешей попала в больницу, на 24-й неделе, было очень страшно. Я лежала в стационаре под присмотром, меня кололи, но кровотечения возобновлялись каждую неделю. В один момент меня просто привезли в родзал и сказали: «Это все. Нужно срочно его вытаскивать. Он там задыхается».

Выхаживали Лешу 39 дней. При рождении была гипоксия (кислородное голодание). Весил 1200 граммов — это очень хороший вес для его гестации. И динамика была хорошая. Мы уже ждали перехода на следующий этап, там где детки с мамами вместе, но в один момент ему стало плохо и спасти не смогли.

Вечером, в начале шестого, мне позвонили из перинатального сообщили об остановке сердца. Первая реакция — я начала рыдать. Так громко, как раненое животное. А потом услышала, что дочь в комнате сидит и тоже плачет. Тихо так, чтобы не услышали. Я подошла к ней. «Все, мама?». Все, говорю, все.

Больше я себе таких эмоций при детях не позволяла. За время, пока Леша был в реанимации, дочь сильно повзрослела, а ей ведь и 12 не было. Но на похороны все же решили ее не брать. Позже мы проговаривали эти моменты: я спрашивала, хотела бы она попрощаться с братом, говорит, что хотела бы.

В этом году Тимофею будет пять лет. Мы впервые взяли его на кладбище прошлым летом. Я держалась, только одну слезу проронила. Хоть и прошло почти семь лет, приходить к своему ребенку на кладбище — это все равно больно. Считаю, что дети должны знать, что такое смерть, и как она иногда к нам приходит. Тимофей мне сказал как-то: «Мам, мне так жалко Лешу». Я его сразу поправила: не нужно его жалеть — жалко, что его с нами нет. У нас есть понимание того, что в семье мог быть старший брат, который в силу обстоятельств ушел. Он – часть нашей семьи, такой же ребенок, как и другие дети.

Когда Леша умер, мне не разрешили приехать в реанимацию. Я просила, объясняла, что мне ехать всего полчаса. «Нет, его уже увезли в морг». Сейчас я понимаю, что нужно было любой ценой настоять, попрощаться, но тогда из-за стресса уступила. Когда умирает малыш, нужно обязательно в последний раз на него посмотреть — попрощаться. Не стоит бояться. Это надо в первую очередь для того, чтобы осознать, что он ушел. Иначе будут мысли, что врачи ошиблись, перепутали, он на самом деле жив. Это просто нужно прожить и понять, что все кончилось.

Я Лешу увидела уже в морге. Конечно, он был совершенно другим. На верхней губе, где был приклеен зонд для кормления, остался такой след, как-будто с пластырем сняли кожу. Синяя такая полоска под носиком. Я это очень болезненно переживала. Все ходили и спрашивали, что это за полосочка? Люди ведь даже не подозревают, что такие детки на выхаживании лежат обтыканные трубочками и датчиками, все крошечное тело в следах от катетеров.

Я очень долго работала над собой, чтобы вернуться к обычной жизни. Мамам, потерявшим деток, всегда говорю, что вы никогда этого не забудете. Нет такого лекарства. Вам нужно научиться с этим жить. Не будет такого момента, когда вам не станет больно от мысли о своем ребенке. Просто однажды вы сможете вспомнить о нем и суметь не расплакаться.