Глава X В ЗАСТЕНКАХ ГЕСТАПО

На солнце и на смерть

нельзя смотреть в упор.

Франсуа де Ларош Фуко

Около 9 часов утра 10 ноября 1942 года Кента и Блондинку вывели из здания бюро французской полиции на улицу. Бюро находилось возле железнодорожного вокзала Сан-Шарль, но на поезде арестованным поехать не довелось. Их посадили в разные легковые машины. Кента посадили в первую машину. Рядом с ним были гестаповские офицеры Бемельбург и Гиринг.

Маргарет усадили в автомобиль, где кроме шофера и гестаповца находились те самые французские полицейские, которые накануне их арестовали.

Вскоре стало ясно, что арестованных везут в Париж.

Кент делал вид, что плохо понимает по-немецки. Сопровождающие его испанским и французским языками не владели, и потому с арестованным почти не общались, лишь охотно угощали его сигаретами.

Днем машины остановили у придорожного ресторанчика для обеда. Пассажиры каждой из машин сели за два отдельных стола.

Гестаповцы ели с аппетитом, пили вино и коньяк. Предложили выпить и Кенту. Он вежливо пригубил рюмку. Спиртное развязало немцам языки. Они заговорили о войне, о своих семьях. Оказалось, что у Гиринга сын потерял на фронте руку, а у Бемельбурга сын стал инвалидом на Восточном фронте.

К вечеру машины добрались до Лиона. Город доживал последние часы до начала германской оккупации. Но его свобода от немцев и в этот период была относительной: в городе, несмотря на то, что он находился на территории, подконтрольной правительству Виши, давно уже официально располагалось гестапо и другие германские службы. На ночь разместились в гостинице, которая принадлежала немецким властям.

Совершенно неожиданно гестаповцы поселили Кента и Маргарет в одном номере. Поскольку гостиница – не тюрьма, то фашисты нашли необычный способ охраны: они забрали с собой одежду арестованных, оставив их в нижнем белье, а дверь закрыли на ключ.

Убедившись, что в номере нет подслушивающего устройства, Кент стал шептать на ухо Блондинке, что его могут обвинить в ведении разведки в пользу противников Германии. О Советском Союзе он не сказал ни слова, но детально объяснил Маргарет, как она должна вести себя на допросах, чтобы доказать свою непричастность к антифашистской работе.

Это была первая ночь, проведенная ими вместе. И дай, Бог, ни одним влюбленным не омрачить свою первую ночь пребыванием на пороге столь страшной неизвестности!

Маргарет по наивности верила, что скоро за Винсенте вступятся уругвайские дипломаты, их обоих освободят, и она сможет вернуться в Марсель к Рене, который, конечно, скоро начнет теряться в догадках: куда же пропала мама.

Рано утром арестованных повезли дальше. При пересечении демаркационной линии машину остановили французские офицеры и попросили предъявить документы. Среди бумаг, которые Бемельбург протянул французам, Кент заметил письмо на немецком языке, в котором мелькнули фамилии Сьерра и Барча. Гестаповец, не делая из него тайны, показал документ Кенту. Это было ходатайство гестапо перед премьер-министром Пьером Лавалем о разрешении вывезти Винсенте и Маргарет с неоккупированной территории с написанной наискосок размашистой резолюцией премьера: «Не возражаю»…

В Париже их привезли на улицу Соссэ к зданию гестапо. В этом доме прежде находилось управление французской полиции «Сюртэ». На ночь их оставили под присмотром какого-то гестаповца, который не понятно для чего читал им вслух стихи на немецком языке.

Утром Кента и Блондинку вновь посадили в машины и повезли в сторону бельгийской границы. Спустя несколько часов, они въехали в бельгийский форт Бреендонк, который во время фашистской оккупации был переоборудован в тюрьму для особо опасных военных и политических преступников. Форт был огражден высоким забором и тщательно охранялся эсэсовцами.

Арестованных развели по разным помещениям. Комната, в которой оказался Кент, была в полуподвале, но это была не камера, а, скорее, чей-то служебный кабинет. В нем находилось человек пять-шесть гестаповцев, в том числе Карл Гиринг.

Среди собравшихся был и капитан абвера Гарри Пипе. Вскоре Кент понял, что германский военный контрразведчик знает о нем куда больше, чем любой из гестаповцев.

Немцы были подчеркнуто вежливы и делали все, чтобы первый допрос был больше похож на доверительную беседу. В кабинете был накрыт стол, на котором красовались бутылки хорошего коньяка. Кенту чуть ли не по-приятельски предлагали выпить. Пить он не стал, но от еды не отказался.

Когда со стола все убрали, оставив, однако, бутылки с коньяком и рюмки, начался допрос с соблюдением формальностей. Правда, стенограмма его не велась. На вопросы Кент отвечал только через переводчика, говорившего на французском языке. Это давало ему возможность, услышав вопрос по-немецки, выиграть время для обдумывания своего ответа.

В самом начале допроса Кент заявил, что хотел бы видеть представителя уругвайского посольства.

На это требование ему спокойно ответили, что в этом нет необходимости, что они и так надеются найти взаимопонимание.

Первый допрос длился несколько часов. По форме он напоминал неторопливую беседу малознакомых людей, большинству из которых почему-то хотелось узнать об одном из них как можно больше.

По характеру задаваемых вопросов Кент вскоре понял, что Жан Жильбер находится на свободе. Это Кента несказанно обрадовало. Он точно знал, что о его аресте уже известно связной Марго, которая передаст информацию резиденту в Париже, а тот в свою очередь в Центр.

Стало быть, в Москве будут знать о его провале, попытаются предпринять какие-либо шаги к спасению оставшейся на свободе части резидентуры.

По заданным вопросам было ясно, что Альфред Корбен, Карлос Аламо, Герман Избутский, Иоган Венцель и супруги Сокол были арестованы. Об аресте некоторых из них Кент знал и раньше со слов Жильбера.

Разведчик заявил, что фамилии этих людей слышит впервые. Свое знакомство с сотрудниками «Симекско» и «Симекс» он, естественно, не отрицал, но подчеркивал, что у них были сугубо деловые отношения.

Были заданы вопросы и по поводу Маргарет Барча. Кент заявил, что своими успехами в бизнесе во многом обязан ее отцу, ее покойному мужу и ей самой, что с Маргарет их связывают деловые отношения и чувство глубокой взаимной симпатии. Но, будучи исключительно порядочной женщиной, Маргарет уже третий год хранила верность своему любимому покойному супругу. Винсенте Сьерра заявил, что мечтал жениться бы на ней, но сознательно не форсировал события, желая, чтобы время притупило в душе вдовы боль минувшей утраты.

Все это Кент говорил искренне и, судя по всему, многое в его словах находило понимание у гестаповцев и сотрудника абвера.

Кента настораживала подчеркнутая вежливость проводивших первый допрос. Он понимал, что это лишь начало долгого пути борьбы интеллектов и психологии разведчиков и контрразведчиков, стоящих «по разные стороны баррикад». Изматывающий «марафон» профессионалов только начинался…

Наступила первая ночь в тюрьме. Крохотная камера-одиночка в холодном подземном каземате стала отныне постоянным местом пребывания разведчика. По дороге сюда его завели в такую же камеру. В ней содержалась Маргарет. Им разрешили побыть вместе несколько минут под наблюдением гестаповцев. Это было не благодеяние, а, скорее, нехитрый психологический ход, который должен был сделать Кента более сговорчивым. Маргарет сказала, что ей продемонстрировали орудия пыток, после чего с ней произошел сердечный приступ, и она потеряла сознание.

Подобное повторялось с ней несколько дней подряд.

Говоря все это Кенту, она ни в чем его не упрекала, не проклинала день их встречи, а лишь тихо и безнадежно плакала. Видеть это было невыносимо: гестаповцы все рассчитали верно.

К великому счастью, Кент не впал в отчаяние. Его любовь к Маргарет и долг разведчика существовали автономно друг от друга. Как профессионал, он понимал: гестапо не сможет предъявить Маргарет никаких обвинений, поскольку их попросту не существует. О тех немногих случаях, когда она использовалась в интересах советской разведки «вслепую», гестапо скорее всего не узнает, особенно после того, как Кент успел детально ее проинструктировать в первые две ночи после ареста.

Рано утром Кента вновь вызвали на допрос. Гиринг и Пипе по-прежнему были корректны, но допрос велся жестче. Каждое слово протоколировалось. Кенту инкриминировалась разведдеятельность в пользу советской военной разведки. Внешне спокойный, он все отрицал. Тогда Гиринг предложил ему ознакомиться с содержанием нескольких страниц машинописного текста на немецком языке. Делая вид, что с трудом понимает смысл написанного, советский резидент начал вдумчиво изучать строчку за строчкой, оставляя себе время на обдумывание прочитанного. Перед его глазами был протокол допроса Аламо – Михаила Макарова в гестапо от 13 декабря 1941 года[34]. В нем Макаров признавал, что глава фирмы «Симекско» уругваец Винсенте Сьерра является резидентом советской военной разведки в Бельгии Кентом. Там же сообщались многие подробности его деятельности, в том числе сотрудничество с Отто и работниками советского торгпредства в Брюсселе.

Сохраняя выдержку, Кент заявил, что подобное признание неизвестного ему человека – ложь, мотивы которой ему непонятны,

Тогда Гиринг приказал привести для очной ставки Боба – Германа Избутского. Через несколько минут его ввели в помещение. Боба было очень трудно узнать: стало ясно, что он прошел через тяжелейшие пытки. Он еле стоял на ногах, его трясло не то от страха, не то от озноба. Голос его звучал тихо и глухо. На вопрос: «Кого вы видите перед собой», он сдавленным голосом ответил: «Я вижу “Маленького шефа” советской разведки в Бельгии Кента. Я был связным в его резидентуре».

Кент к этому времени знал о предательстве Михаила Варфоломеевича Макарова. Позже выяснилось, что предателем в большей степени стал Константин Лукич Ефремов. Но одно дело – знать, что против тебя где-то дают показания, другое – когда это делают, глядя тебе в глаза.

Как бы ни был подавлен советский резидент самим фактом признания Боба и создавшейся из-за этого, казалось бы, полной безвыходностью своего положения, он больше был ошарашен другим. Оказывается, с мая 1940 года Леопольд Треппер обманывал его и свою бывшую – бельгийскую – резидентуру. Будучи в силу обстоятельств вынужденным бежать в Париж, он стал самозванцем, объявив себя неким главным резидентом, хотя подобная должность не была предусмотрена и санкционирована ГРУ. Объявил он об этом не в открытую, а скрытно, каждому члену своей бывшей бельгийской резидентуры по отдельности, в тайне от Кента – нового резидента. Он назвался «Большим шефом», не имея на то совершенно никаких оснований. Кент был не «Маленьким шефом», подчиненным «Большому», а самостоятельным резидентом, напрямую связанным с Главразведупром. Должность этакого «наиглавнейшего» советского разведчика в Европе, которую придумал для себя Л. Треппер, – чушь, в которую может поверить лишь совершенно несведущий человек.

Больное воображение, ставшее продуктом безграничного тщеславия, конечно, может породить любые фантазии. Не случайно в книге «Большая игра» Л. Треппер поместил даже схему, согласно которой ему якобы подчинялись не только все советские резидентуры в центре планеты, но даже антифашистские организации[35]. Для того, чтобы доказать лживость подобного утверждения, не надо даже обращаться к архивным документам. Ни одна разведка мира не позволит себе роскошь иметь какого-либо «Большого шефа», руководящего несколькими резидентурами, потому что его провал неминуемо приведет к гибели всей разведывательной сети, а эти потери невосполнимы. На их восстановление надо было бы потратить десятилетия. Одному человеку просто никто не позволит обладать таким объемом информации. Резидентуры всегда подобны кротам: каждый роет свой бесконечный подземный лабиринт. Знать то, что происходит в «хозяйстве» «соседней» резидентуры имеет право только Центр. Отдельные операции могут осуществляться совместными усилиями представителей разных резидентур, но они – явление исключительное и эпизодическое, невозможное без санкции центрального руководства.

Реально Л. Треппер был резидентом далеко не самой мощной разведывательной структуры СССР в Европе. Его возможности, как источника, не уходили за пределы Парижа, а отсутствие у него долгое время передатчика вообще делало ею во многом зависимым от Кента.

Строго говоря, если учесть эффективность добычи информации, то скорее Л. Треппер был «маленьким» шефом, а не А. М. Гуревич.

Более года Леопольд Треппер, не говоря уже об этической стороне вопроса, совершал грубейшее нарушение элементарной конспирации: он втайне от резидента Кента встречался с членами его резидентуры и источниками, на что не имел никакого права. Это, как мы уже с Вами, читатель, знаем, во многом повлияло на провал советской военной резидентуры в Бельгии.

…Осуждал ли Кент Боба? Скорее, нет. Боб перенес жесточайшие пытки. Запас его физических и моральных сил иссяк. У Кента все это было впереди и сумеет ли он оказаться сильнее – было неведомо.

Угроза истязаний была для Кента очевидной. Он знал, что в конце концов его казнят. Только безумец на его месте мог без страха смотреть в глаза мученической смерти. Но любой разведчик с самого начала пути знает, на что он идет, к чему его может привести тропа борьбы с врагом на его территории.

Оставаясь наедине с самим собой в камере, Кент мог, не скрывая собственного страха, погоревать над своей долей и участью любимой женщины – Маргарет Барча. Но это не мешало ему, профессионалу, думать и искать выход из создавшегося положения. На допросах он был предельно собран, внешне даже немного надменен, безупречно корректен. Он сражался. Но сражение это напоминало не порыв, не миг перед броском на амбразуру вражеского дота, уводящий в вечность, а каторжный труд аналитика, любой неверный шаг которого мог бы стать гибельным.

Кент отверг показания Боба, заявив, что ему нечего сказать ни этому незнакомцу, ни другим собравшимся.

Боба увели. Его место на очной ставке заняла Мира Сокол. Еще недавно Кент встречался с этой красивой женщиной и ее мужем у них на квартире в Париже, когда инструктировал их в качестве радистов, Сейчас выглядела она ужасно. Было видно, что ее пытали, возможно, еще более изощренно, чем Боба.

На вопрос, знает ли она Кента, Мира, спокойно посмотрев на резидента долгим взглядом, будто действительно пыталась его вспомнить, монотонным голосом заявила, что видит этого человека впервые. «Не признал» ее и Кент.

Гиринг стал выходить из себя. Он стал угрожать, что устроит очную ставку Кенту с Аламо, но почему-то слова не сдержал. Кента в камере почти не кормили – держали на голодном пайке. Он категорически все отрицал, заявляя, что является уругвайским бизнесменом, не имеющим к разведке никакого отношения. Он даже «с пониманием» отнесся к показаниям Боба: дескать, тому могло почудиться все, что угодно, поскольку он знал, какой солидный пост в фирме «Симекско» занимал Винсенте Сьерра.

Гиринг начал нервничать. Он чаще обычного стал прикладываться во время допросов к бутылке коньяка, начал повышать голос и даже угрожать расправой. Тогда еще Кент не знал, что берлинское руководство строго-настрого запретило применение пыток по отношению к наиболее ценным из числа арестованных советских разведчиков, надеясь в дальнейшем их перевербовать.

Спустя неделю после ареста приведенный на очередной допрос Кент с беспокойством заметил, что Гиринг находится в прекрасном расположении духа и даже как-то заговорщически поглядывает в сторону капитана абвера Пипе.

Улыбаясь, Гиринг любезно протянул Кенту несколько машинописных страниц, отпечатанных на немецком языке. Их содержание на какие-то секунды ввергло Кента в настоящую панику: это были копии расшифрованных гестаповцами задания Центра на его поездку в Прагу и Берлин и подробный отчет резидента о его выполнении.

Стало ясно, что выданный М. Макаровым код был использован для расшифровки документов огромной важности, и что Харро Шульце-Бойзсн, Либертас, Курт Шульце и, наверняка, другие члены их антифашистских организаций арестованы.

Казалось, состояние Кента было близким к обморочному: он прикрыл глаза и не мог произнести ни единого слова.

Увидев это, Гиринг приостановил допрос и буквально заставил разведчика выпить крепкого кофе и рюмку коньяка. Он невольно дал Кенту на несколько минут паузу, свершив тем самым непростительную ошибку: у Кента появилась возможность продумать, просчитать свои будущие действия.

Он решил не отвергать все то, что уже было известно спецслужбам. Факт разгрома бельгийской резидентуры, антифашистских организаций в Чехословакии и Германии был очевиден. Но он не сомневался, что Жильбер отослал в Центр информацию о его аресте. Стало быть, Москва сумеет хоть частично этот провал локализовать.

Допрос продолжался. Кент был морально измотан – не понимал или делал вид, что не понимает, чего от него хотят. Помощник Гиринга – Берг был вынужден вывести Кента во двор тюрьмы подышать свежим воздухом.

Во дворе Берг, угостив арестованного сигаретой, вдруг стал с ним откровенен. Он подтвердил, что код гестаповцам сообщил Макаров; советовал Кенту не огорчаться в связи со сложившейся ситуацией и надеяться на благоприятный исход ареста. Слышать это было по меньшей мере подозрительно.

Итак, многое о Кенте было известно. Однако он не потерял самообладания и был изобретателен до крайности, до предела человеческих возможностей.

Под тяжестью улик он «признал», что действительно занимался выполнением разведывательных заданий, что был завербован в Москве неизвестными людьми, говорившими по-русски с явным акцентом, из чего следовало, что они – иностранцы. Кент «не имел представления» на кого он работал и был лишь «мелкой сошкой» в чьих-то неведомых планах.

Гестаповцы ему не очень-то верили, но уличить в обмане пока не могли. В их жестких руках он был изворотлив, как уж. Он составлял по их требованию совершенно немыслимые схемы брюссельской резидентуры, а когда его уличали, запутывал эти схемы еще больше.

Кент почти не сомневался, что изобличить его как советского офицера – профессионального разведчика германским спецслужбам не удастся: доказательств у них не было. Его подлинного имени за пределами СССР не знал никто, как не знал и того, что Кент проходил индивидуальную подготовку в разведшколе ГРУ на одной из подмосковных дач. Правда, принимая присягу в Главразведупре, он однажды сталкивался с Михаилом Макаровым, но встреча была мимолетной. Аламо мог его не запомнить, а даже если бы и запомнил, то сообщать об этом гестаповцам было явно не в его интересах.

Кент категорически отрицал факт ведения разведывательной работы во время своего нахождения в Марселе. Он клялся, что решил сбежать от разведчиков, навсегда поселившись в Европе и занимаясь совершенно безобидным делом – бизнесом.

Прошла неделя пребывания Кента и Блондинки в бельгийской тюрьме – в бывшем форте Бреендонк. Маргарет больше не вызывали на допросы: ее непричастность к разведке стала очевидной.

Неожиданно им сообщили, что через несколько дней их повезут в Берлин: Кенту предстояло дать показания по делу группы Шульце-Бойзена – Харнака, а Блондинке… Ее роль в этой поездке была не ясна. Быть может, в столице начальство хотело лично убедиться в ее непричастности к делу.

В Берлин ехали на легковых машинах под усиленной охраной. На территории Германии на широких автострадах в разных местах были разбросаны еловые и сосновые ветки: немцы так маскировали автобан от бомбежек авиации противника.

В Берлин приехали поздно ночью. Машины остановились возле большого серого здания – дом № 8 по Принц-Альбрехтштрассе. Когда-то в нем располагалась Академия художеств. Позже, во время гитлеровского правления, здание было передано PCXА, и в частности, гестапо. Кента сопроводили в подземную тюрьму. Ее коридоры были устланы красными ковровыми дорожками, из-за чего тюрьма в обиходе называлась «красной».

Маргарет увезли в женскую тюрьму на Александр-плац, не дав ей даже попрощаться с Винсенте.

Кента разместили в одиночной камере: койка, стол, табуретка, параша. Все, как в обычной тюрьме. Только «кормушка» в дверях открыта постоянно. В нее днем и ночью непрерывно глядит дежурный гестаповец. А ковровые дорожки в коридоре не для уюта. Они для того, чтобы шаги охраны были неслышными, а следовательно неожиданными для арестованного.

Свет в камере горел круглосуточно. Узники постоянно находились в наручниках: днем их защелкивали сзади, ночью – спереди.

Ранним утром вооруженный гестаповец в наручниках доставил Кента на первый допрос в кабинет криминального комиссара унтерштурмфюрера Иогана Штрюбинга. В кабинете, несмотря на ранний час, было много народа. Среди высоких гестаповских чинов были Фридрих Панцингер, Хорст Копков, следователь Рейнхольд Ортман. Секретарь-стенографистка Грудель Брайтер готовилась вести запись допроса.

Среди собравшихся выделялся подтянутый, энергичный генерал с небольшими глазами-буравчиками на строгом лице. Это был шеф гестапо Мюллер. Посмотрев на Кента, как на манекен в витрине магазина, он резким голосом спросил хозяина кабинета: «И из-за этого мальчишки мы потеряли тысячи солдат фюрера?!». Услышав утвердительный ответ, он, не говоря больше ни слова, стремительно вышел из помещения. После этого он еще раза три бывал на допросах Кента, но никогда не вникал в детали следствия, вопросов Кенту не задавал и до конца допросов никогда не досиживал.

Первый допрос вели И. Штрюбинг и X. Копков, Унтерштурмфюрер проявил себя искусным следователем, обладавшим несомненным умом и опытом. Он психологически точно строил допрос, пытаясь обнаружить в Кенте не столько врага, сколько союзника.

Он дискредитировал Харро и Либертас, представляя их чуть ли не сексуально больными людьми, надеясь тем самым «разговорить» Кента. Попытка не удалась.

Кенту устроили очную ставку с Ильзой Штебе. Ее вид был ужасен. Она была истерзана, но не подавлена. Взглянув на резидента, она резко заявила, что видит этого человека впервые. То было правдой, и Кенту не составило труда это подтвердить.

Вскоре Кента отвели в соседнее помещение. Там находились двое офицеров, одним из которых был полковник Манфред Редер – прокурор, которому было поручено вести дело «Красной капеллы». Он довольно вяло поинтересовался деталями встречи Кента и Шульце-Бойзена и, не получив ни одного вразумительного ответа, почему-то на более точных показаниях не настаивал.

Лишь позже Кент понял причину такой «лояльности» прокурора: следствие по делу группы Харро Шульце-Бойзена, по которому проходило 117 человек, к тому моменту практически было завершено. 16 декабря начался суд над двенадцатью антифашистами. 19 декабря им уже был вынесен смертный приговор, который 22 декабря был приведен в исполнение.

О деятельности этой антифашистской организации гестаповцам было известно почти все еще до ареста Кента. Материалы его показаний – какими бы они ни были – уже ни на что повлиять не могли, но педантичные немцы сочли необходимым соблюсти формальности и его допросить.

Как-то раз (это было за несколько дней до казни героев-антифашистов) Кент, вызванный на очередной допрос, увидел в коридоре подземной гестаповской тюрьмы Харро Шульце-Бойзена, которого конвойные вели прямо ему навстречу. Когда они поравнялись, Харро сделал вид, что не узнал Кента. Лица обоих разведчиков, казалось, ничего не выражали. Они прошли мимо, словно случайные прохожие на улице. О чем думал в этот миг немецкий патриот – навсегда останется тайной.

Допрашивали Кента и по поводу его поездки в Прагу. Од с легким сердцем говорил, что Ольгу и Францишека Воячек в жизни не видел, а в столице Чехословакии занимался сугубо коммерческими делами.

Чем дольше продолжались допросы, тем больше Кент убеждался, что стратегию своих показаний построил безукоризненно. Он признавал лишь то, что гестаповцам и абверу было известно и без него. Он не выдал ни одного из членов своей резидентуры, сумел скрыть все каналы передачи и получения информации. Еще не зная об аресте Леопольда Треппера и некоторых других разведчиков, Кент, тем не менее, был рад, что во время приема бельгийской резидентуры и в ходе создания резидентуры в Марселе строго соблюдал конспирацию и не допустил к информации о своих агентах и явках посторонних людей. Его технику ответов на вопросы следствия без преувеличения можно было назвать филигранной, и этим он мог по праву гордиться. В борьбе интеллектов он шаг за шагом начинал одерживать верх, хотя в его положении это вряд ли могло что-либо изменить.

25 ноября 1942 года Кента в очередной раз вызвали на допрос в кабинет Штрюбинга. Там находились шеф гестапо Мюллер, офицеры Панцингер, Копков, Ортман и сам хозяин кабинета. Кенту было предъявлено донесение Карла Гиринга, из которого следовало, что 24 ноября 1942 года капитан абвера Пипе и начальник зондеркоманды «Красная капелла» Гиринг арестовали резидента советской военной разведки в Париже Жана Жильбера. Уже в машине, в которой его везли в гестапо, он назвал свое настоящее имя – Леопольд Треппер и предложил спецслужбам свое сотрудничество.

Гестаповцы внимательно следили за реакцией Кента при ознакомлении с этим документом, но реакции не последовало. Разведчик, прочитав текст, отложил его в сторону и вопросительно посмотрел на Штрюбинга, руководившего допросом. Тот не сдержался и раздраженно спросил, почему Кент не может быть столь же сговорчивым, как и его коллега? Пожав плечами, Кент заметил, что поведение Треппера – это его личное дело.

В 1956 году, как вспоминал А. М Гуревич, сотрудники КГБ СССР провели его очную ставку с Леопольдом Треппером. После ее завершения они

вдвоем вышли из здания на Лубянке. Тогда Анатолий Маркович задал вопрос, который не давал ему покоя долгие годы. «Правда ли, – спросил он, – что сразу после вашего ареста вы сами предложили свое сотрудничество с гестапо или вас заставили это сделать нацисты?». Ответ Л. Треппера был неожиданным: «Гестапо опередило меня. Я собирался сообщить Центру о своем решении сдаться гестапо и путем сотрудничества с ним выявить настоящего предателя».

В центральной тюрьме гестапо Кент провел более месяца. На допросы его вызывали все реже. Периодически ему сообщали о показаниях, данных Леопольдом Треппером, и сердце Кента каждый раз сжималось от тоски. Вместе с тем он не раз убеждался в собственной правоте, когда не доверял Трепперу информацию о новых завербованных членах резидентуры: ни один из агентов, завербованных Кентом после того, как он стал резидентом, гестаповцами арестован не был. Арестам подверглись лишь те, кого знал прежний резидент – Отто, он же Жан Жильбер, он же Леопольд Треппер.

За несколько дней до нового, 1943, года Штрюпинг сообщил Кенту, что гестапо решило начать с Главным разведуправлением Генерального штаба Красной армии крупномасштабную радиоигру Ее цель состояла в налаживании передачи в Москву по радио дезинформации о деятельности вермахта. Ущерб Советскому Союзу от подобной радио-игры мог бы быть огромным. Правда, для этого ГРУ должно было бы поверить в правдивость получаемой информации.

Хорст Копков неожиданно «признался» Кенту, что Леопольд Треппер уже участвует в радиоигре гестапо с Центром. Он добавил, что, если Кент хочет сохранить жизнь себе и Маргарет, он должен к этой игре присоединиться. Для этого его в ближайшее время отправят в Париж.

Кент заявил, что ни в какой радиоигре участвовать не желает даже под угрозой расстрела. Реакция допрашивавших его в этот раз гестаповцев – Штрюбинга и Копкова – была неожиданной: они, ни слова не говоря, вышли из кабинета, желая, вероятно, обсудить сложившуюся ситуацию. В это время оставшаяся в кабинете наедине с Кентом секретарша вдруг сказала, что с пониманием относится к ситуации, в которую он попал, и искренне советует ему не спешить с категоричным ответом.

О предательстве не могло быть и речи. Но в душе Кента зародилась слабая надежда на спасение жизни Маргарет и своей…

Кент начал размышлять над создавшимся положением. Он понимал, что затеянная гестаповцами радио-игра имеет целью не только дезинформировать Центр, но и выявить всех советских разведчиков-нелегалов, находившихся на оккупированных фашистами территориях. Это допустить было нельзя!

Да и за жизнь стоило побороться, потому что расставаться с ней так не хотелось. Особенно, когда тебе нет еще и тридцати, когда в твоем сердце, несмотря на ужасы войны, расцветает любовь к самой очаровательной женщине на свете, к той, которой вместо счастья ты был вынужден принести только боль и страдания. Так быть не должно. За счастье, за чистую совесть нужно бороться. Силы для этого у Кента были.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Наш человек в гестапо

Наш человек в гестапо

СД и гестапо: партнеры по преступлениям

СД и гестапо: партнеры по преступлениям

Щупальца СД и гестапо проникли во все сферы частной и общественной жизни Германии, создавая гнетущую атмосферу страха и подозрительности. В 1936 г. СС, уже наделенная в 1933 г., после объявления Гитлером чрезвычайного положения,

Гестапо сжимает кольцо

Гестапо сжимает кольцо

Среди документов, обнаруженных у Донани, был секретный отчет о переговорах 1939–1940 гг. между доктором Йозефом Мюллером, лейтенантом абвера, и специальным связным в Ватикане. Мюллер и его папский связной, отец Л ибер, настаивали, чтобы Донани

ГЕСТАПО ПРОТИВ НТС: «ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ!»

ГЕСТАПО ПРОТИВ НТС: «ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ!»

Интервью с Владимирам Исааковичем Быкадоровым— Владимир Исаакович, как вы попали в НТС?— В НТС я вступил в Берлине в июле 1942 года. Моим поручителем был доктор Николай Митрофанович Сергеев — мы оба состояли в одной и той же

Гестапо и СД

Гестапо и СД

Структура и составные частиОбвинением названы государственная тайная полиция (гестапо) и служба безопасности рейхсфюрера СС (СД) как группы или организации, которые должны быть объявлены преступными. Обвинение представило дело против гестапо и СД вместе,

Мюллер-гестапо

Мюллер-гестапо

Мюллер — фамилия в Германии чрезвычайно распространенная. Так же как и имя Генрих. И было бы вполне естественно, если бы у Генриха Мюллера появились какие-нибудь прозвища, клички. Такие, к примеру, как у Гейдриха: Великий инквизитор или Люцифер. Однако

Миф № 4. Союз НКВД с гестапо

Миф № 4.

Союз НКВД с гестапо

По утверждению белорусского историка, кандидата исторических наук Игоря Кузнецова, в 1939–1941 годах НКВД и гестапо активно сотрудничали в борьбе против польского подполья. С этой целью в декабре 1939 года в Закопане, то есть на территории,

6 2. Совместные отряды Гестапо-НКВД

6 2. Совместные отряды Гестапо-НКВД

Надо напомнить, что Польша с осени 1939 года стала первой страной мира, ко-торая боролась одновременно с нацизмом и с коммунизмом, и за это очень до-рого платила как во время войны, так и после нее. Небольшая часть польских коммунистов, либо с

10.5. Молчание Гестапо-Мюллера

10.5. Молчание Гестапо-Мюллера

Зная об этих фактах, вернемся к позиции Генриха Мюллера. Какими бы подо-зрительными ни были часто свидетельства Треппера, но из всей их лжи и умолчаний можно извлечь правду, которая подтверждает правду «Кента», и раскры-вает игру, которую вел

13.6. Последние приготовления Гестапо-Мюллера

13.6. Последние приготовления Гестапо-Мюллера

Вернер Науман, проводник группы 3, в которую входил Борман во время эваку-ации из бункера, не привлекал больше к себе внимания, пока в 1953 году рас-следование BfV, Федерального ведомства по охране конституции (службы внут-ренней

18.6. Побег Гестапо-Мюллера

18.6. Побег Гестапо-Мюллера

Восхищению Мюллера советским тоталитаризмом эти события нанесли сильный удар. Он чувствует, как превращается в подозреваемого, что существенно ме-няет положение. Его много раз допрашивают, но в тюрьму не заключают, и он продолжает служить своим

ГЛАВА XXIII. В руках гестапо. Гестаповские тюрьмы. Допросы.

ГЛАВА XXIII. В руках гестапо. Гестаповские тюрьмы. Допросы.

10 ноября 1942 г. в помещении специального бюро французской полиции около вокзала Сан-Шарль (центральный вокзал в Марселе на линии Париж–Марсель) Маргарет и я были переданы гестаповцам, среди которых, как я указывал,

ГЛАВА XXIV. Париж. Узник зондеркоманды «Красная капелла».Начало участия в радиоигре «гестапо – «Центр»».

ГЛАВА XXIV. Париж. Узник зондеркоманды «Красная капелла».Начало участия в радиоигре «гестапо – «Центр»».

Утром, едва успев «позавтракать», я был вызван надзирателем и был препровожден к ожидавшей автомашине. Мы мчались по улицам Парижа и приехали в знакомое здание на улице

ГЛАВА XXV. «Красная капелла» развивает деятельность. Бегство Леопольда Треппера из гестапо – один из фактов,содействующих вербовке начальника зондеркоманды Ханца Паннвица.

ГЛАВА XXV. «Красная капелла» развивает деятельность. Бегство Леопольда Треппера из гестапо – один из фактов,содействующих вербовке начальника зондеркоманды Ханца Паннвица.

Я старался более внимательно следить за тем, что происходит на Восточном фронте. Это, однако, мне

Глава 16. Никакое не гестапо

Глава 16. Никакое не гестапо

В первые дни февраля 1945 года президент Рузвельт жил во дворце в Ливадии — летней резиденции последнего царя России Николая II. Разрушенные деревни лежали вокруг на склонах гор Ялты, покрытые снегом, разоренные войной.Рузвельт встретился с

Геноцид, совершавшийся гитлеровскими нацистами, уничтожил десятки миллионов людей и навсегда искалечил судьбы тех, кому чудом удалось выжить. Среди множества других была Елена Савельевна Баклеева, прошедшая кромешный ад нескольких концлагерей смерти. Годы спустя она записала свои воспоминания и передала их в Мозырский объединенный краеведческий музей. Вместе с женскими золотыми часами, у которых также есть своя долгая и драматичная история.

В застенках гестапо

Младший научный сотрудник Марина Заяц бережно перелистывает пожелтевшие листы школьной тетради в клетку. В каждой строке, написанной синими чернилами, — отражение ужаса и страданий. Читать без внутреннего содрогания невозможно. Но нужно. Это больше, чем личная трагедия отдельно взятого человека. В таких рассказах — историческая память белорусского народа.

Выросшая в крестьянской семье Елена Баклеева (в девичестве Горелько) рано вышла замуж и переехала жить в соседний Ельск. Летом 1941-го ей 23 года. У молодой красавицы семья, двое детей и необычная, особенно для женщин того времени, работа — шофером в пожарной команде.

Война перечеркнула всё. Муж ушел на фронт, а она осталась с детьми. В 1942-м они заболели и умерли. Оказывать медпомощь мирному населению в планы оккупантов не входило. Елена же вместе с соседкой решили помогать партизанам. Однако под видом одного из них немцы подослали провокатора. Тот принес листовки с текстом присяги и дал задание: найти людей, готовых бороться с оккупантами и подписать эту «клятву».

Заподозрив неладное, Елена передала один из бланков в отряд. И получила ответ: никаких письменных присяг партизаны не собирают. Женщинам велели уходить в лес, но они не успели и оказались в тюрьме гестапо:

«Полтора месяца я сидела в одиночке. В первые дни не давали ни пить, ни есть. Били и пытали, при допросе выбили три зуба. В один из дней, на третьи сутки, меня напоили заключенные — через соломинку, выбив маленький сучок в двери».

Трупы горели круглые сутки

В июле 1943-го Елену Савельевну вывезли в город Бердичев, а затем в Майданек — первый лагерь смерти, через который ей предстояло пройти:

«Человеческим мучениям не было границ. Проживши день, не веришь, что проживешь другой. На Майданеке нас сразу остригли, потом голых, измученных женщин прогоняли перед выстроенными пятерками заключенными мужчинами. И только тогда нам дали платья и древняки (деревянная обувь, которую носили узники концлагерей. — Прим. ред.).

Рядом с нашим бараком круглые сутки горели трупы узников, потравленных в крематории. Дым застилал поле, выедал глаза, давил в горле… Попелом угнаивали лагерную землю и сеяли шпинат для заключенных, запрягая в плуг измученных узников».

«Мама, нас всех не убьют…»

Как-то в конце 1943-го на грузовиках приехали эсэсовцы с собаками, рвавшимися с поводков. Окружив барак, оттуда начали выводить женщин с детьми, выдергивая и забирая от матерей. От описания того, как это было, холодеет внутри:

«Дети кричали, матери рвали на себе волосы, овчарки рвали на женщинах одежду… Девочка лет пяти достала из-под платьица синий бант и повязала на головку. Она спросила у гитлеровца: «Нас повезете в крематорию?» Немец с силой бросил ребенка в машину. Но девочка, приподнявшись, крикнула: «Мама, нас всё равно всех не убьют!» — и махала ручонкой…»

Назавтра узники привезли на сжигание повозки с трупами. Среди них была и вчерашняя девочка с бантиком. Увидев ее, мать сошла с ума.

Часы свободы

По утрам узникам выдавали кружку теплой воды, в обед — баланду, сваренную из каштанов. На десять человек — килограмм хлеба из муки с сосновыми опилками. Голодные люди ловили и варили головастиков.

В своих записях Елена Савельевна упоминает женщин, находившихся вместе с ней. Козинцова Паша (Просковья), Феня Бабурова, а также несколько пленниц из Польши. С одной из них связана история, достойная экранизации. Как, впрочем, и вся трагическая биография автора.

7 ноября 1944-го года узницы оставили баланду на вечер, чтобы отметить годовщину Октябрьской революции. Во время этого «ужина» к Елене подсела изможденная девушка. Она рассказала, что зовут ее Розой, она из Варшавы, в лагерях смерти находится с начала войны, болеет туберкулезом. Неожиданно девушка попросила выполнить ее просьбу.

«Я согласилась, — вспоминала Елена. — Тогда она достала изо рта маленькие часы и сказала: «Хочу, чтобы они попали на свободу и жили за меня». Мне не хотелось их брать, и Роза заплакала. Мне стало стыдно. Я взяла часы и пообещала, что, когда буду умирать, передам их другим…»

Вскоре Розу увезли в крематорий. Елена же свято исполнила обещание. Она так же прятала часы во рту, а через много лет вместе с воспоминаниями передала их в музей, где они хранятся и сегодня.

В круге третьем

Воспоминания узницы невозможно читать без содрогания.

Из Майданека Елену и других узниц перевезли в Равенсбрюк — крупнейший женский концлагерь в нацистской Германии. По информации Википедии, за время существования лагеря здесь было уничтожено около 90 тысяч заключенных. Она вспоминает, как голых женщин часами держали на холоде, избивали дубинками, загоняли в бункеры с ледяной водой. Как вешали тех, кто пытался сбежать.

Третьим лагерем смерти, через который прошла Елена Савельевна, стал Заксенхаузен. Кроме жилых бараков, на его территории находился больничный, в котором над заключенными ставились бесчеловечные медицинские опыты.

Заксенхаузен был освобожден 22 апреля 1945 года. За сутки до этого охранники лагеря вывели несколько десятков тысяч заключенных на марш смерти. Людей гнали колоннами, расстреливая тех, кто падал и не мог идти дальше. Остальных собирались погрузить на баржи и затопить их в Балтийском море. Но сделать это нацистам не удалось: узников спасли наступавшие советские войска. Пишет об этом и Елена Савельевна. К слову, комендантом города, в который направили ее и других выживших, оказался земляк — капитан Григорий Рябов из Наровлянского района.

Первое время Елена работала в военной заградкомендатуре. Затем, до 1946-го, была заведующей столовой.

Помнить всем

В 1954 году она вернулась на малую родину в Мозырь. Жила в микрорайоне Пхов и до выхода на пенсию работала кладовщиком на автотранспортном предприятии. По воспоминаниям тех, кто знал эту сильную женщину, несмотря на всё пережитое, она оставалась общительным, открытым человеком. Занималась самодеятельностью в хоре ветеранов, много читала, собрав богатую библиотеку, была замечательной хозяйкой. Умерла Елена Савельевна в 2007 году в возрасте 89 лет.

Ее внучатая племянница Рита Гончаренко вспоминает, что в ее школьные годы родственница приходила и рассказывала о концлагерях:

— Но впоследствии бабушка Лена больше не возвращалась к этой теме. Про то, что в нашем краеведческом музее хранятся написанные ею воспоминания, я узнала не так давно. Читая их, была сильно потрясена. Очень тяжело осознавать, что твой родственник и миллионы других людей подвергались таким бесчеловечным мучениям и пыткам.

С помощью других неравнодушных людей Рита Гончаренко увековечила память о родственнице, установив памятник на ее могиле в родной деревне Михалки. На мраморной плите — названия фашистских концлагерей, через которые прошла узница. А ниже два очень важных слова: «Мы помним…»

prolesk@sb.by

Фото предоставлены родственницей героини Ритой Гончаренко.

Вильнюс — город неоднозначный! Многие влюбляются в уютную атмосферу его обшарпанных улиц, другим же может не понравиться его некоторая неухоженность и постсоветская неустроенность. Но есть в этом городе и по-настоящему мрачные тяжёлые места, где можно прочувствовать его непростую историю.

Прямо в самом центре Вильнюса на главном проспекте Гедиминаса стоит огромный дом в неоклассическом стиле. Не смотря на красивый фасад, от него так и веет чем-то неосознанно жутким. Неудивительно, ведь тут долгие годы решались судьбы тысяч людей. Теперь здесь открыт музей Жертв Геноцида, а в простонародье это здание всегда называли домом КГБ.

Раньше очень немногие хотели попасть сюда по собственному желанию. Теперь же сюда обязательно стоит прийти ради единственного в своём роде музея КГБ на всем пространстве бывшего Советского Союза.

2.

Да-да, удивительно, но в самой России нет музея ни НКВД, ни ФСБ, ни КГБ. И это учитывая, что президент России – бывший подполковник КГБ! Правда, в Москве ещё по приказу Андропова в годы перестройки был организован подобный музей, но он уже давно закрыт по непонятным причинам. Похоже, во многих постсоветских странах это тема до сих считается запретной для рядового обывателя. Да, и сама история этой организации далеко не однозначна. Можно вспомнить, к примеру, что все руководители сначала НКВД, а затем МГБ Ягода, Ежов, Берия, Меркулов и Абакумов, в итоге, и сами были расстреляны.

3.

Что-то типа небольших музеев, посвящённых деятельности комитета Государственной Безопасности, созданы в Таллине и Праге. Но в Вильнюсе музей Жертв Геноцида намного интересней и своей уникальной экспозицией и местом расположения.

4.

Теперь этот музей занимает лишь часть огромного здания, построенного ещё в 1899 году. Тогда оно носило громкое имя – Дворец Правосудия Виленской губернии. Чуть позже был здесь и революционный трибунал, и пункт приёма добровольцев в литовскую армию, и польский суд. В 1940 году здесь обосновалось управление НКВД, которое оборудовало в подвалах здания следственный изолятор. Через год новым немецким властям тоже приглянулось это место и тогда здесь располагается местное отделение Гестапо. Тюремные подвалы тогда тоже не стояли без дела. Ну, а с окончанием войны здесь уже надолго вселяются органы МГБ, позже переименованные в КГБ.

5.

Нынешний музей Жертв Геноцида не сложно обвинить в тенденциозности и однобокости. Ведь деятельность КГБ сводилась не только к слежке, дознаниям, давлению, депортациям, компроматам, провокациям и запугиваниям. Государственная безопасность включала в себя охрану государственных границ СССР, оперативно-разыскную деятельность, борьбу с настоящими преступниками, а также ловлю и внедрение шпионов. Но всё же в глазах многих тысяч людей основной целью этой организации была борьба с инакомыслием. Именно в этом ключе и выполнена большая часть экспозиции музея.

6.

Его первый этаж посвящён партизанской борьбе Литовской Армии Свободы или проще сказать «зелёным братьям». Я уже писал в своём журнале на эту тему. Не мало этих то ли повстанцев, то ли бандитов прошли через вильнюский следственный изолятор. Часть непримиримых врагов советской власти были здесь же и расстреляны.

7.

Второй этаж музея включает в себя экспозицию о повседневной работе местных кэгебистов. Здесь собрана богатая коллекция печатей того времени. Эти куски дерева и резины были важным атрибутом власти и с их помощью решилась человеческие судьбы.

8.

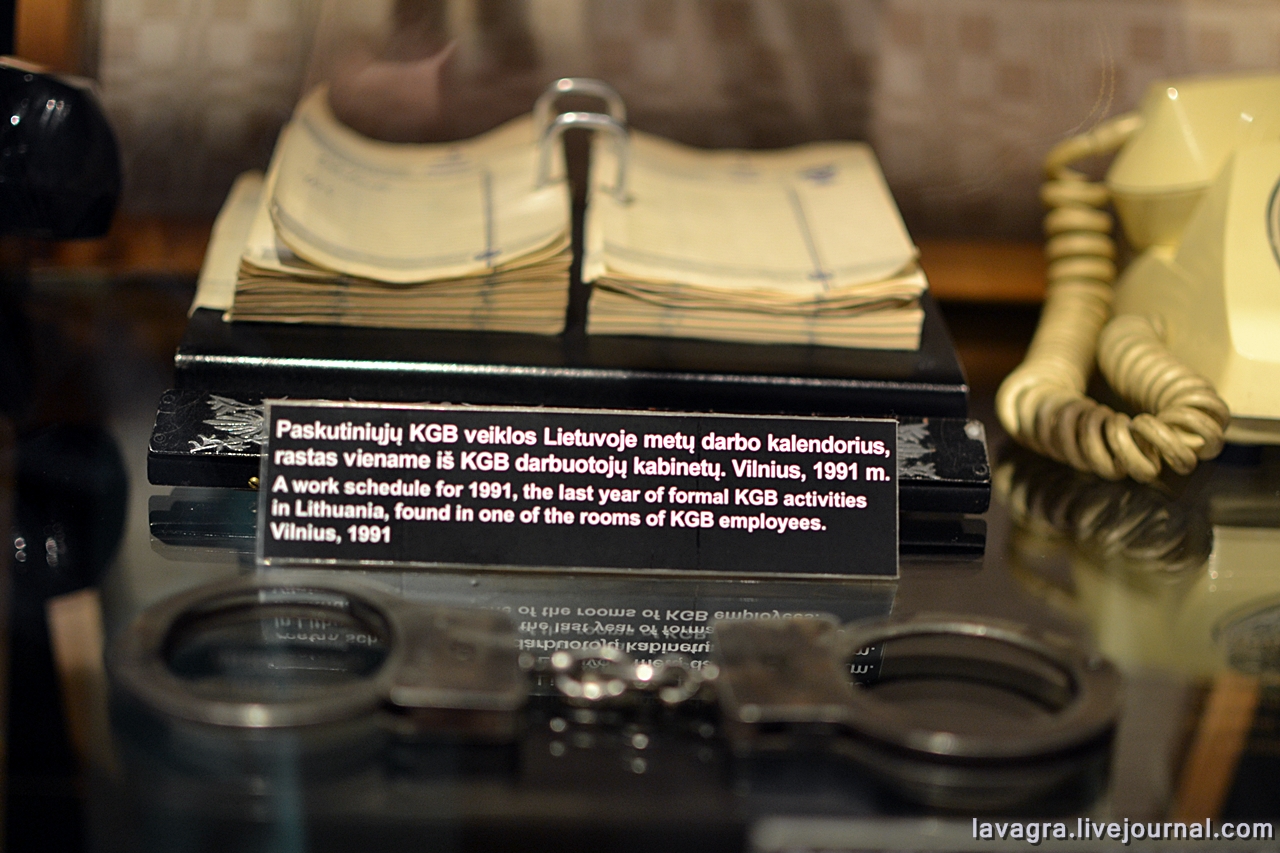

Сохранилось здесь и множество других экспонатов из ещё казалось бы совсем недавнего советского прошлого: настольные календари, телефоны, противогазы и даже профессиональная фотолаборатория.

9.

Всё это было когда частью реальной жизни в немного сюрреальном прошлом.

10.

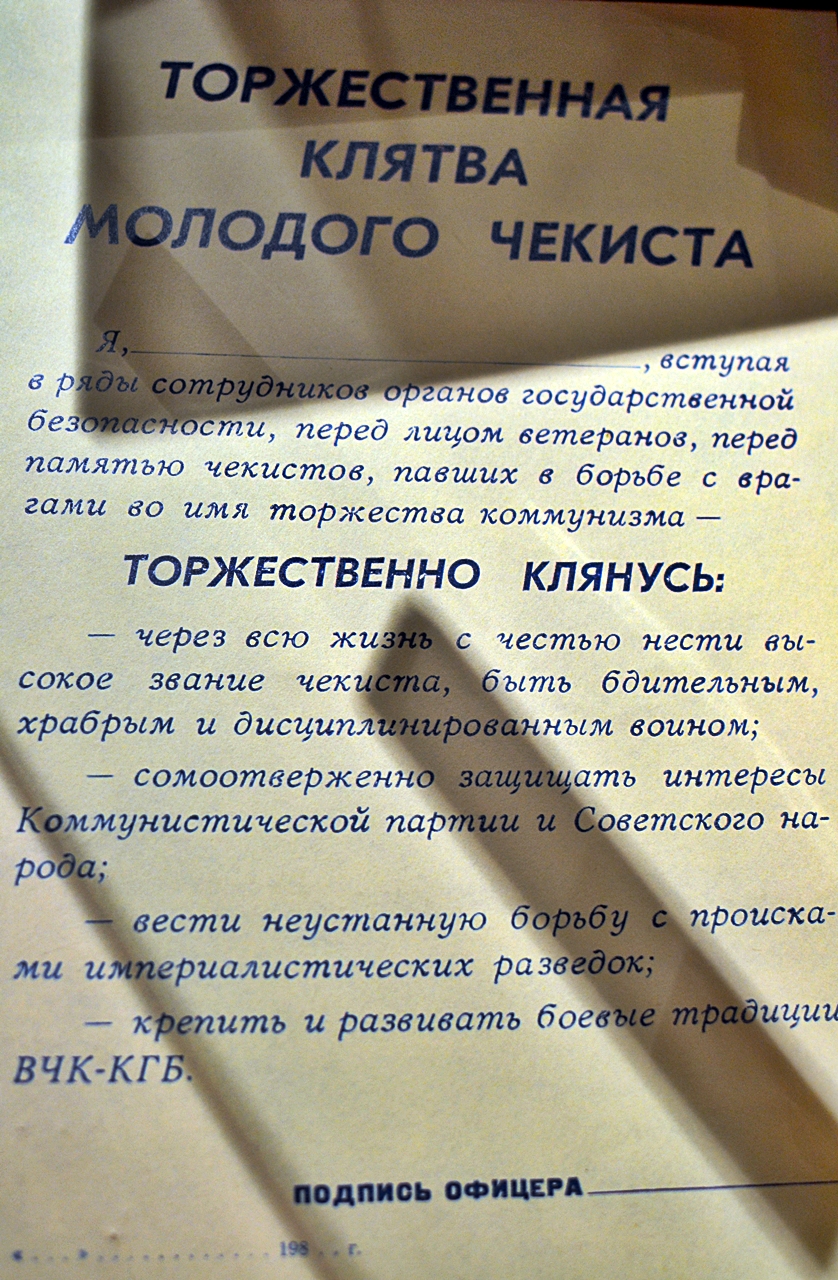

Я обратил внимание на старый диплом с клятвой молодого чекиста. Наверное, это было очень тяжело тогда одновременно оставаться бдительным, вести неустанную борьбу с империализмом и верить в торжество коммунизма. Ведь всё-таки здесь сидели живые люди, а не роботы.

11.

Но самая интересная часть музея находится внизу.

12.

Здесь в полуподвальных помещениях теперь воссоздан следственный изолятор. Проще его назвать небольшой тюрьмой для самых избранных. Ведь многие из подследственных здесь месяцами ждали своей участи. Таких в простые тюрьмы нельзя было отвозить. Сюда везли священников, офицеров, политиков. Попадало в этот изолятор немало и людей попроще – крестьян,купцов, солдат. Немцы же в годы войны забивали камеры евреями.

13.

Всех этих людей объединяло одно – по мнению властей они были врагами существующего строя. Кое-кого здесь обрабатывали и вербовали. Многих же просто после дознаний и соответствующих распоряжений сверху перенаправляли в соответствующие по профилю лагеря и тюрьмы. Но немало людей так и не вышло из этого изолятора живыми.

14.

Удивительно было увидеть здесь следы многочисленных покрасок. Стены буквально рассказывают сами свою печальную историю.

15.

Железные двери с окошками и лампочками здесь все пронумерованы.

16.

Особенно тяжёлое ощущение остаётся от изолятора с мягкими безшумными стенами.

17.

Пытали здесь и более изощрённо. Где-то в самой середине изолятора воссозданы комнаты, которые заполнялись снизу ледяной водой. Заключённые могли стоять лишь на железных скользких тумбах, слегка выступающих над уровнем воды.

18.

Сбежать из этого изолятора, находящегося в самом центре города было невозможно. Но для пущей охраны в стенах были проделаны наблюдательные посты с пулемётными точками.

19.

Во внутреннем дворике размещались небольшие отсеки для прогулок. Здесь же в соседнем корпусе размещалась расстрельная камера. Это, пожалуй, теперь самое мрачное место в музее. При реконструкции в его стенах были обнаружены пулевые отверстия, а на полу чьи-то разбитые очки. Их так и оставили лежать под оборудованным стеклянным полом на земле.

Атмосфера этого помещения особенно тяжёлая. По монитору телевизора здесь безостановочно по кругу крутят постановочный фильм о будничном расстреле какого-то польского генерала.

20.

Уже позже в советские годы хоть тюрьма и не прекратила своего существования, методы КГБ стали более гуманными. В изоляторе даже была оборудована библиотека.

21.

Да, и в камерах поубавилось заключенных.

22.

Расстрелы же ушли в прошлое.Тем не менее смысл существования КГБ не изменился. Давление, провокации, клевета и запугивания были всегда основными инструментами работы этой организации. И пусть идейные работники свято верили в свою правату и близость построения пресловутого коммунизма, от этого людям, попавшим сюда поневоле, не было легче.

23.

В одной из камер сохранили огромные мешки с кучами порезанной бумаги. В 1991 году работники КГБ перед уходом массово уничтожали все документы. В этих мешках хранятся чьи-то тайны, судьбы и планы. КГБ была и остаётся загадочной организацией, чьё влияние на нашу жизнь было огромно.

24.

А музей Жертв Геноцида я смело могу назвать одним из самых интересных в Вильнюсе и рекомендовать к обязательному посещению. Тем более цена за билет в два евро кажеться смехотворной. У этого музея есть не менее интересный филиал в другой части города — Тускуленай. Там было обнаружено массовое захоронение растрелянных в изоляторе заключённых. Но об этом я расскажу в другой раз…

«Центральная следственная тюрьма гестапо в Дармштадте — уже знакомое мне благотворительное учреждение. Это большое четырехэтажное здание с мощными стенами стоит посередине обширного двора, окруженного каменным забором. Ограда так высока, что с улицы не видна даже крыша тюрьмы, а из окна камеры можно видеть лишь часть двора и забор.

Моя камера — на четвертом этаже, разделенном железной решеткой на два одинаковых отсека. В каждом отсеке восемь камер: четыре по одну сторону широкого коридора и четыре по другую. Всего в мужском корпусе тюрьмы (женский корпус — в соседнем дворе, отделенном от нашего забором) 64 камеры. Камеры перенаселены до предела. В каждой из них от 15 (в немецких) до 30 (в русских и польских) человек. Таким образом, в Дармштадтской следственной тюрьме в общей сложности свыше 2500 заключенных, включая женский корпус.

В тюрьме полностью соблюден принцип расовой сегрегации. Здесь в одну камеру никогда не сажают немца и голландца, голландца и француза, француза и русского. По признаку чистоты нордической крови заключенные делятся на четыре категории: первая — немцы (высшая раса, иберменши), вторая — голландцы, датчане, норвежцы (хотя и чистая нордическая раса, но не иберменши), третья — французы, бельгийцы, итальянцы (полунордическая раса), четвертая — русские, поляки, чехи (лишь следы нордической крови, в массе — унтерменши).

Соответственно этой классификации гестаповцы рассаживают заключенных по камерам. Камера, в которой сижу я, очень опрятна: стены и потолок свежеокрашены масляной краской, пол паркетный, большое окно с двойной железной решеткой. Оно пропускает изрядную порцию света, хотя нижняя половина окна закрыта большим козырьком. В камере есть батарея центрального отопления и электролампа, но они выключены из общей сети.

Камеры меблированы более чем скромно: одна откидная железная койка (она поднята и всегда на замке) да маленький висячий шкафчик, в котором лежат алюминиевые миски. Да, чуть было не забыл об основном украшении камеры, о кибеле. Он стоит в углу. Это добротный и, пожалуй, даже изящный ящик, отделанный под дуб. Сам кибель скрыт в ящике, который накрывается деревянной крышкой.

Автор воспоминаний — младший лейтенант Г.Н.Сатиров. 1941 г. Семейный архив Э.С.Никольской.

Во времена блаженной памяти Веймарской республики в каждой камере сидело по одному заключенному. Счастливчики, как не завидовать им! Ведь они наслаждались здесь всеми благами пенитенциарно-бытовой культуры ХХ в.

К их услугам были постельные принадлежности, умывальник, полотенце, мыло и зубной порошок, чистая смена белья и прочие предметы личного обихода, которые лишь в снах являются нам. Я уже не говорю о том, что граждане Веймарской республики, запрятанные в каменный мешок, обильно снабжались материальной и духовной пищей.

Все эти вещи давно перестали быть для нас реальностью, давно превратились в сказку, небывальщину, фантасмагорию. Да, хороша была в 20-х гг. жизнь немца, осужденного на одиночное заключение.

Но канула в Лету либеральная республика, и на ее место пришел железный рейх. Вместе с политическими трансформациями изменился также количественный и качественный состав народонаселения тюрьмы. Там, где раньше сидел всего только один немец, ныне валяются вповалку 80 человек разноплеменного происхождения.

Спим мы на голом полу, не раздеваясь и не разуваясь. Это еще не беда (мы давно привыкли), кабы не одолевала теснота. Она заставляет нас лежать на правом боку, согнув ноги. Другого выхода нет, потому что повороту на спину препятствуют тела соседей, а стоит разогнуть ноги, как они окажутся на животе товарища, лежащего «визави».

Г.Н.Сатиров (во втором ряду третий справа) среди участников спортивных соревнований на первенство профсоюзов Башкирской АССР. Уфа. 23-25 апреля 1926 г. Семейный архив Э.С.Никольской.

Однако и с этим неудобством можно было бы примириться, если бы не одна досадная мелочь. Дело в том, что нашей изящной параши, изготовленной еще в эпоху Веймарской демократии и рассчитанной на скромные потребности одиночника, явно не хватает на 30 жильцов даровой квартирки.

Начальство распорядилось поставить еще 3 кибеля без крышек, но и это мало помогает. Ночью параши переполняются, жижа каскадом льется на пол, растекается по паркету, подтекает под близлежащие тела. Стремясь передвинуться на сухое место, подмокающие товарищи нажимают на соседей, сдавливают их.

По мере разлития жижи сдавливание распространяется на другие участки пола, вплоть до двери. В конце концов сожмут тебя так, что ни охнуть, ни вздохнуть. Однако все наши старания избегнуть затопления напрасны: ко времени подъема более половины заключенных плавает в потоках зловонной жижи.

В одной камере со мной Мишка Николаев, Петро Ткаченко, Никита Федорович, Саша Романов, Миша Кувардин. Словом, все старые друзья из Фестхалле. В соседней камере Борис Силаков и матрос Жорж.

Да, и наш старший полицай очутился в тюрьме. Не знаю настоящей причины его ареста, но мне передавали следующую версию: кто-то донес на Жоржа, что он военный моряк и чекист.

Жоржа взяли в гестапо, допрашивали в застенке, били. Он выдал Сашу Романова и Мишу Кувардина: первый, дескать, красный партизан, а второй — офицер-танкист, и оба готовили побег, занимаясь саботажем и вредительством. Так матрос Жорж потащил за собой в тюрьму хороших ребят. Кувардина трижды пытали в гестапо. Он ни в чем не признался и никого не выдал. После третьего допроса Мишу принесли из гестапо на носилках.

Дни нашей жизни тягучи и однообразны. В 5 часов утра с громом раздвигается железная решетка отсека, раздаются гулкие шаги калифактора (помощника вахтмайстера, назначаемого из заключенных). Затем отпираются железные двери камер, а минуты две спустя откидывается и тяжелая щеколда.

Не входя в камеру, калифактор громогласно командует: «Кибель раус!». Тут медлить нельзя, если не хочешь получить в ухо. Раз ты стоишь возле окна, хватай парашу и мигом вылетай с ней из камеры. Упаси боже споткнуться, выпустить из рук парашу, выплеснуть из нее жижу. А коль прольешь содержимое кибеля, — жди по евангельской притче удара в другое ухо.

Минуты через две параши снова вносятся в камеру, и дверная щеколда опускается. Вооружившись тряпьем, приступаем к уборке помещения. Вот Мишка Николаев клочьями своей единственной рубахи собирает с пола разлившуюся мочу, Саша Романов надраивает портянкой окно, Петро Ткаченко собственной спиной и дупой смахивает пыль со стен, а поляк Ежик (а по-русски Юрий) голыми руками наводит блеск на электропатрон, из которого вывинчена лампочка, на абажур, на прочую металлическую арматуру.

В 5 часов 10 минут в камеру входит вахтмайстер из почтенного возраста эсдэковцев (СД). Мы стоим навытяжку, выстроившись драй-унд-драй. Для начала, вместо утреннего приветствия, он пускает кровь 3 — 4 пленягам.

Поводов у него много: этот чересчур уж смело глядит на начальство; тот, наоборот, слишком съежился от боязни; третий не прижал к бедрам выпрямленных пальцев, как требует немецкий устав.

Пересчитав нас пальцем, вахтмайстер нюхает воздух: не пахнет ли куревом, не баловались ли мы втайне табачком? Конечно, баловались, и притом без зазрения совести. Но к утру камера успела проветриться, так как форточка была открыта всю ночь. Кроме того, наши немытые тела и пропитанный уриной пол излучают такой бьющий в нос аромат, который буквально душит запах самого крепкого табака.

Не обнаружив признаков курения, вахтмайстер вытаскивает из кармана белоснежную тряпицу. Он проводит ею по паркету, по стене, по подоконнику, по абажуру. Попади случайно на тряпицу пыль, быть мордобою либо прюгеляю. Но тюремщику не к чему придраться, так как все предметы в камере безукоризненно вылизаны нами. Толкнув на прощание кого-либо в бок, вахтмайстер удаляется.

В 5 часов 15 минут дверная щеколда откидывается вновь, и на пороге появляется калифактор. Он возглашает самую приятную, самую милую сердцу команду: «Эссен холен!». С миской в левой руке друг за другом выбегаем в коридор. Там на одном столике стоит кастрюля с «кофе» (подкрашенный жженным желудем кипяток), на другой — поднос с пайками.

Пищу раздают калифакторы, а за ними и за нами зорко наблюдает вахтмайстер. Получив в миску «кофе» и в правую руку 150 граммов хольцброта, рысцой возвращаемся в камеру. Медлить тут нельзя: кто замешкается, тот вместо крошечной пайки деревянного хлеба получит из рук вахтмайстера изрядную порцию «батона» . Расправиться с пайкой — дело одной минуты. Только проглотим последнюю крошку хольцброта, как раздается новая команда калифактора: «Алле раус!»

С миской (пустой, конечно) и с пилоткой в левой руке (головной убор можно надевать только за воротами тюрьмы), сломя голову, сбегаем по лестнице во двор. У выхода стоят Папаша и Кресты. Так прозвали мы старших эсдэковцев: начальника тюрьмы (он с железным крестом или другим каким крестом) и его помощника.

Стоит Папаша, раздвинув ноги, у самой выходной двери, а против него воздвигся в той же позе и такой же рослый молодец — Кресты. В руках у каждого из них по бамбусу. Чтобы выйти во двор, нужно обязательно проскочить мимо обоих наших попечителей.

Стоит только замешкаться, как обе палки почти одновременно падают на голову медлителя. Ну, а если споткнешься или, не дай боже, упадешь, тогда дело твое табак: Папаша и Кресты будут молотить тебя бамбусами, как ту ослиную шкуру, без которой нельзя воспроизвести ни одну турецкую мелодию.

Но вот мы проскочили мимо Сциллы и Харибды и выстроились во дворе драй-унд-драй. На правом фланге изолированной группой стоят немцы. Интервал в 8 — 10 шагов отделяет от них группу голландцев (как представители нордической расы, они удостоены чести стоять рядом с немцами).

Шагах в 50 от голландцев выстраиваются прочие заключенные, не имеющие достаточных оснований претендовать на принадлежность к чистой нордической расе. Здесь все стоят вперемежку: справа француз, слева итальянец, впереди чех, позади бельгиец или поляк, а посередине русский.

Начинается аппель (утренняя перекличка). Писарь (он из немцев-заключенных) выкликает фамилии, немцы и голландцы отзываются своим лаконичным «хи» (hier), а мы еще более лапидарным и ударным «я». Французы, бельгийцы вторят нам, не подозревая даже, что они твердят чисто русское местоимение.

После переклички вызывают из строя тех, кто назначен на какие-либо работы внутри тюрьмы или за ее пределами. Это, главным образом, «старички», проторчавшие в камере не менее месяца-двух. Заключенных, не имеющих достаточного тюремного стажа, на работу не назначают. Их сразу же после аппеля загоняют в камеры.

Тоскливо в камере до обеденной поры (когда дают миску баланды), но еще более томительно ожидание ужина (та же баланда, но пожиже). Еле-еле тащится скрипучая арба времени, которую к тому же нечем заполнить. Здесь все «штренг ферботен»: курить, читать (правда, чтива и нет никакого), громко разговаривать, петь, лежать, глядеть в окно, стучать. Что же делать, как скоротать время?

Остается лишь одно средство: «иммер шпать», хотя это «штенг ферботен» и сурово карается по всем правилам зубодробительного искусства. Удивительна все же сила условного рефлекса: спят пленяги мертвым сном, распластавшись на полу, но стоит вахтмайстеру дотронуться до щеколды, как «мертвецы» мгновенно воскресают. Не успел тюремщик войти в камеру, а мы уже стоим драй-унд-драй.

Отсеки и все вообще входы и выходы крепко-накрепко запираются до утра. Мы знаем хорошо и мы уверены: что бы ни случилось снаружи или внутри тюрьмы, ни один вахтмайстер не заглянет в камеры. То-то благодать: можно громко разговаривать, кричать, петь и, самое главное, курить.

Кто днем был на работе, тот все же ухитрился (несмотря на тщательный обыск) пронести в камеру подобранный на улице «бычковый» табак и бумагу. Все свертывают по цигарке и ждут огня. Но ни спичек, ни зажигалок, ни огнива нет: их невозможно пронести в тюрьму. Что делать? «Ничего, — говорит Саша Романов, — огня добудем, если кто-нибудь даст немного ваты».

Клок ваты мы выдрали из зимнего полупальто поляка Ежика (он скомсил его у бауэра перед своим неудачным побегом во Францию). Романов, скатав на ладони вату, кладет ее на пол и накрывает деревянной полочкой, вынутой из висячего шкафчика. В течение примерно одной минуты Саша катает вату по полу, быстро передвигая полочку вперед-назад.

Потом отбрасывает дощечку, разрывает клок пополам, дует на обе половинки и размахивает ими. Тут мы видим, что вата тлеет, разгорается. — «Ну, подходи, ребята, прикуривай!» Курили чуть ли не до первых петухов. Говорили о России.

Ежик-поляк скулит, как щенок, то и дело повторяя: «Цо то бендзе, цо то бендзе?» Он боится встречи с гестаповцами, допроса в застенке, жестокого наказания за свою попытку пробраться в вишистскую Францию. Ежик работал у бауэра, где-то под Ашаффенбургом.

Переодевшись в костюм своего шефа, он сел на бауэровский крад (мотоцикл), покатил к французской границе. Его поймали на мосту через Рейн. Теперь Ежик с содроганием ждет расплаты за свой дерзкий поступок.

— Цо то бендзе, цо то бендзе?

— Да перестань ты, чертов пшек, скулить. Надоели твои причитания.

— Цо то бендзе, цо то бендзе?

— А то бендзе, что тебя нацисты повесят за дупу. Вот что бендзе.

— А может, в газваген бросят либо спалят живьем в крематории.

— Ох, пан Езус! Ой, матка бозка!

Ежик уже не скулит и даже не хнычет, а ревет благим матом. Слезы градом катятся по его щекам.

— Да перестань же, холера ты ясная! Пол-то не мочи, а то Папаша всыпет тебе как раз.

Противно смотреть на солдата, дрожащего от страха перед наступающей опасностью. От труса всего можно ожидать: он способен изменить, продать и предать.

Мацукина выпустили из тюрьмы и произвели в фольксдойчи. Эта весть, быстро распространившаяся среди русского населения тюремного замка, не у всех вызвала адекватную реакцию. Одни говорят: «Сволочь Мацукин, фашистский прихвостень!» Другие не только не осуждают, но даже восхищаются его поступком: «Молодец Николай, сумел приспособиться!»

Мацукина арестовали за кражу картофеля в те дни, когда я странствовал по Оденвальду и Шварцвальду, пытаясь пробраться в Швейцарию. Он сидел в другом отсеке тюрьмы, я его видел во время аппелей, но не говорил с ним.

Мацукин в конце концов согласился работать на немцев. Начальник тюрьмы освободил маляра-ярославца из тюрьмы, произвел его в фольксдойчи, выхлопотал соответствующие документы и устроил на квартиру. Сейчас Мацукин благоденствует.

Уверен, что гестаповцы используют его не только в качестве квалифицированного маляра, но и для секретной службы. Ничего другого я и не ожидал от него. Предателем от него попахивало еще в 1942 г., когда он паучил на МАД.

Нашу группу заставили раскапывать подвал разрушенного пятиэтажного дома на Рейнштрассе. Когда расчистили вход в убежище и взломали дверь, в нос ударила струя воздуха, насыщенного запахом жареной человечены и разлагающихся трупов. Дали нам по полстакана коньяка и по противогазу. Выпили мы, крякнули, закусили мануфактурой и полезли в катакомбы извлекать на божий свет мертвые немецкие тела. В полдень привезли обед: не обычную баланду, а густой гороховый суп.

Целую неделю водили нас на раскопки, и каждый день угощали коньяком и гороховым супом. Вытащили мы, почитай, несколько тысяч трупов. Другая группа заключенных отвозила покойников на кладбище. Задолго до бомбежки здесь был предусмотрительно вырыт длинный ров. Сюда-то без молитвы и креста, большей частью даже и без гробов, сбрасывали и закапывали покойников.

Днем открылась дверь камеры, и вахтмайстер крикнул с порога: «Гюрджи, payс!». Я вышел в коридор. Вахтмайстер привел меня в тюремную канцелярию. Там стояли два гестаповца: один в эсдэковской форме, другой в штатском.

Писарь достал из стола клеенчатый мешочек, вытряхнул на стол содержимое и вручил мне. Все мое несложное хозяйство оказалось в целости и исправности. Оно состояло из подаренной французом Робером деревянной табакерки с приспособлением для «автоматического» свертывания цигарок, из букового мундштука и из зажигалки, найденной в подвале шварцвальдского бауэра во время путешествия в Швейцарию.

Вахтмайстер трижды хлопнул меня гуммикнипелем по голове (таков у них обряд прощания с заключенным) и передал гестаповцам. Те привезли меня на вокзал и впихнули в вагон.

Не старая еще женщина приветливо посмотрела на меня, подвинулась и жестом пригласила сесть рядом. Я сделал шаг к ней, но был отброшен ударом гестаповского кулака. Эсдэковец так страшно цыкнул на немку, что она перекрестилась от ужаса и запричитала: «О, готте, готте, готте!».

На станции Ханау ам Майн гестаповцы вытолкнули меня из вагона и повели в лагерь, расположенный недалеко от резинового завода Дунлоп. Лагерь этот не обычный, а штрафной. Он находится на окраине Ганау.» — из воспоминаний Георгия Николаевича Сатирова (По национальности грек-цалкинец).

ОПИ ГИМ. Ф. 459. Д. 1. Л. 181 — 216. Машинопись с авторской правкой. Опубликовано в журнале «Отечественные архивы» № 6.

В 1934 г. Г.Н. Сатиров переехал в Крым. С 1934 по 1938 г. занимался экскурсионно-туристической работой в Гурзуфском санатории РККА, много путешествовал, исследуя природу и памятники истории полуострова, увлекся пушкинской темой.

Ему представлялось интересным все, что было связано с пребыванием поэта на Крымской земле. По его инициативе в Гурзуфе в бывшем особняке графа Раевского был открыт Дом-музей А.С. Пушкина, в котором мемуарист с мая 1938 г. работал научным сотрудником.

Г.Н. Сатиров будучи младшим лейтенантом запаса, в июле 1941 г. записался в Ялтинскую бригаду народного ополчения и получил назначение на должность адъютанта старшего (начальника штаба) батальона. В конце октября 1941 г. ополченцы в районе Севастополя попали в окружение; 9 ноября 1941 г. Г.Н. Сатиров раненым был захвачен в плен.

Архивная справка ЦАМО РФ № 11/13688 от 21 февраля 2001 г. Л. 1. В военном билете есть запись о ранении в правую руку и левую ногу. О ранении и пленении под Севастополем автор пишет и в мемуарах (ОПИ ГИМ. Ф. 459. Д. 1. Л. 18, 387 — 388).

До 26 марта 1945 г. находился в лагерях для советских военнопленных в Германии, несколько раз пытался бежать. После освобождения войсками союзников и перемещения в советскую зону оккупации был направлен в проверочно-фильтрационный лагерь при 1-й запасной стрелковой дивизии. 15 декабря 1945 г. восстановлен в воинском звании младшего лейтенанта и вскоре уволен в запас.

Окровавленные, раненые, мертвые дети лежали в пыли… Прибежав вместе со студентами, Мариана подхватила на руки маленькую, с русыми кудряшками девочку. Она еще дышала. “Доктора!” – закричала Мариана не споим голосом.

От ее крика девочка на мгновение приоткрыла большие, ясные, как небо, глаза. Мариане показалось, что в этих невинных детских глазах звучит приказ: “Отомсти за нас!” И Мариана тогда в душе поклялась: “Мы отплатим за тебя!”

К ее ногам прижался маленький мальчик: “Тетя, почему они стреляют?”

– Они убийцы!

– Я хочу к маме, – громко заплакал мальчик, испуганно озираясь вокруг…

“Наверное, – думала Мариана, стоя на опушке польского леса, – и эти несчастные дети протягивали ручонки к матерям на виду у палачей”.

Слезы брызнули из ее глаз… Анатолий, как мог, успокаивал девушку, стараясь увести от этого страшного зрелища.

Едва разведчики вышли из леса, как их остановили немцы.

– Хальт! Ваши документы!

Они показали свои документы, из которых явствовало, что Янек Врацлав и Зося Врацлав, жители города Львова, эвакуированные в глубь Польши.

– Мы слышали, что где-то около Перемышля остановились наши родные, – ответил Анатолий-Янек на вопрос полицая. – Но мы, кажется, сбились с пути. Проше, панове, направить нас в Катовицы.

– Знаем мы таких беженцев! – злобно бросил полицай. В этих местах все полицейские были немцы и не доверяли никому.

Анатолия и Мариану втолкнули в машину и доставили в лагерь.

Выйдя из машины, разведчики взглянули друг на друга и одновременно еле заметно прикусили чуть высунутый язык. Это означало: ни при каких обстоятельствах не раскрывать своего подлинного лица. Они назвали фамилии в соответствии с имевшимися у них запасными документами. Немцы не могли придраться к них, ничего недозволенного у них не было обнаружено. Но то, что они оказались в прифронтовой полосе, в запретной зоне, само по себе уже было подозрительным.

В ЗАСТЕНКЕ ГЕСТАПО

Поместили их в старый барак, стоявший на окраине большого поселка. Барак был набит людьми, в основном женщинами. Из разговоров Мариана поняла, что они все шли по разным делам и, не зная о запретной зоне, попадали в нее. Гитлеровцы их ловили и отправляли в этом барак.

Мариана немного успокоилась. Она надеялась, что их отпустят или куда-нибудь выведут вместе с этими явно невиновными женщинами, а потом и бежать будет нетрудно. Но не тут-то было. В барак вошел немец, схватил Мариану за руку и толкнул к двери.

“Неужели Анатолий не выдержал?” – промелькнуло в ее голове. – Как же держать себя дальше?

Солдат проводил ее через двор и втолкнул в маленькую полуподвальную каморку. От сильного удара у Марианы потемнело в глазах, и она упала на цементный пол. Через несколько минут она очнулась, оглядела помещение. На разваленной плите увидела ломти хлеба и большой чем-то наполненный котел.

“Что это? Зачем они меня сюда привели? Что это за хлеб?” – думала Мариана. Жажда и голод нестерпимо томили ее. Она протянула дрожащую руку к хлебу, лежавшему на плите, и тут же отдернула ее.

“Нет, нет, я не должна его есть. Может, он отравленный…” – убеждала девушка сама себя. Но голод брал свое, и она не выдержала…

Хлеб был испечен из опилок и отрубей. Но она не могла остановиться, пока не наелась.

К вечеру Мариана почувствовала себя плохо: опух живот, под глазами образовались отеки, кружилась голова.

“Зачем я съела этот ужасный хлеб?” – в отчаянье думала девушка.

Кто- то снаружи подошел к двери. Мариана услышала, как поворачивается ключ. Дверь открылась. На пороге стоял человек в черном прорезиненном фартуке. Заметив исчезновение нескольких кусков хлеба, он уставился на девушку.

– Ты съела все это?

– Да…

– Ну и дура! Подохнешь, прежде чем тебя повесят! – сказал человек в фартуке и вышел, заперев за собой дверь:

“Повесят? Неужели Толя проговорился? Ведь доказательств у фашистов не было… Никаких улик против нас не обнаружили. Как бы поговорить с Толей или хотя бы увидеться, узнать, в чем дело. Не мог же он так легко сдаться? Но как, как повидаться? Где он сейчас?” – ломала голову Мариана, забыв па мгновение о жгучей боли в животе.

Она с трудом подошла к окошку. Схватилась рукой за железную решетку. Но за ее спиной раздались шаги, затем звяканье ключей. В комнату в сопровождении вооруженного немца вошел человек в белом халате.

“Врач, – догадалась Мариана. – Почему такая забота? А-а, они подозревают и хотят испробовать знакомые приемы… завербовать”.

Человек в халате действительно оказался врачом.

– Ложитесь! – приказал он. Ощупав живот и посмотрев язык, врач обратился к сопровождавшему немцу: – Ничего, обойдется! Она полностью не съела порцию, после которой наступает конец.

Немец помог Мариане встать.

– Пейте, пейте большими глотками, – сказал он, и девушка пила розоватую воду, противно пахнувшую марганцовкой, из большой алюминиевой кружки.

– Вот так. Теперь не есть до утра ничего, – сказал врач.

– Дзенкуе, пан, бардзо дзенкуе, – едва могла произнести обессилевшая Мариана.

– Тебя приказано перевести в камеру, – сказал вооруженный немец. – Марш!

Камера, куда перевели Мариану, оказалась темной комнаткой. Маленькое окошечко-глазок, выходившее во двор, было замазано белой краской. В углу лежала охапка смятой соломы.

“Что с Толей? И что это за камера? За кого они нас принимают?” – эти вопросы мучили девушку всю ночь.

Утром Мариана попробовала соскоблить со стекла краску. Получился небольшой “глазок”. Взглянув через него во двор, она оцепенела от представившейся глазам картины.

Анатолий в сопровождении конвойного шел по двору со связанными за спиной руками, с большим камнем на шее. Под тяжестью груза он сгорбился, лицо его выражали боль, гнев, злобу.

Чтобы не вскрикнуть, Мариана до крови закусила губу… Пальцы, как чужие, вцепились в волосы.

Не мерещится ли ей все это? Значит… значит, они от него ничего не могли добиться…

Девушка горько заплакала. Ей и жалко было товарища и в то же время она им гордилась! Фашисты его не сломили… Молодец Анатолий!

Ну, теперь держаться, держаться, держаться! Нужно только как-нибудь дать знать Анатолию, что она здесь… и что она тоже стойко держится.

Гестапо не давало покоя Мариане и Толе. Ежедневно его, по-прежнему с камнем на шее, со связанными рука- ми, измученного до предела, проводили мимо окошка, за которым в оцепенении стояла Мариана.

Разведчик шел по двору, не зная о том, что с волнением, тревогой и болью в сердце, совсем близко за ним наблюдает верный друг и товарищ.

Досталось в гестапо и Мариане!

Дня не проходило, чтобы не вызывали на допрос. Били, угрожали, но Мариана, как и Анатолий, молчала. Они не сознавались ни в чем.

– Сколько раз ты прыгала с самолета? – спросили девушку на первом допросе. – С каким заданием?

Мариана понимала, что фашистам ничего не известно. И поэтому каждый раз отвечала одно и то же:

– Не понимаю, о чем вы говорите. – И крестилась, роднимая глаза к потолку.

Потом ее начинали бить. Если она падала, теряя сознание, ее отливали водой и снова били. Потом уводили в камеру. И так изо дня в день.

– Где радиостанция? Где партизаны? Кто командир? – сыпались на девушку вопросы один за другим.

“Нет, они ничего не знают, раз спрашивают про партизан”. – И она по-прежнему притворялась, что не понимает, чего от нее хотят, и терпела все.

– Начальника. Назовите его фамилию и имя, – бешено брызгая слюной, кричал жандарм.

– Фамилию командира отряда! Назовите фамилию…

Три недели, точно три года тянулись для Марианы и Анатолия в этом фашистском застенке. Перемешались дни и ночи. Мариану поддерживала только одна мысль: “Я делаю это для Родины”. Она часами простаивала у маленького окошка и если случалось, что мимо проходила пожилая женщина, она искала в ней черты матери. “Дорогая! Хоть бы одним глазом посмотреть на тебя, прежде чем погибнуть!”